福建省泉州市2023-2024学年高一上学期期末教学质量监测历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 福建省泉州市2023-2024学年高一上学期期末教学质量监测历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 09:39:55 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度上学期泉州市高中教学质量监测

高一历史

2024.01

(考试时间:90分钟;满分:100分)

第Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。把所选答案填涂到答题卡上。

1.新石器时代晚期的浙江良渚遗址出土了黑陶、彩陶、石斧、石镰、铜矛和铜戈等,这体现了( )

A.原始农业和畜牧业开始出现 B.早期国家管理机构的不断完善

C.中华文明多元一体格局形成 D.生产工具和冶金技艺有所发展

2.西周初年,周成王授予齐国征伐小国之权。周王室东迁后,诸侯大国不经授权兼并小国成为常态。这反映了当时( )

A.思想文化空前活跃 B.周天子权威消失殆尽 C.分封制度遭到破坏 D.诸侯国经济快速发展

3.秦简《戍律》记载,同一家庭中的男丁不得同时被征发戍役,否则基层官吏当受罚。这旨在( )

A.保障农业生产时间 B.体现儒家仁爱思想 C.提高基层管理效率 D.制定严苛法律体系

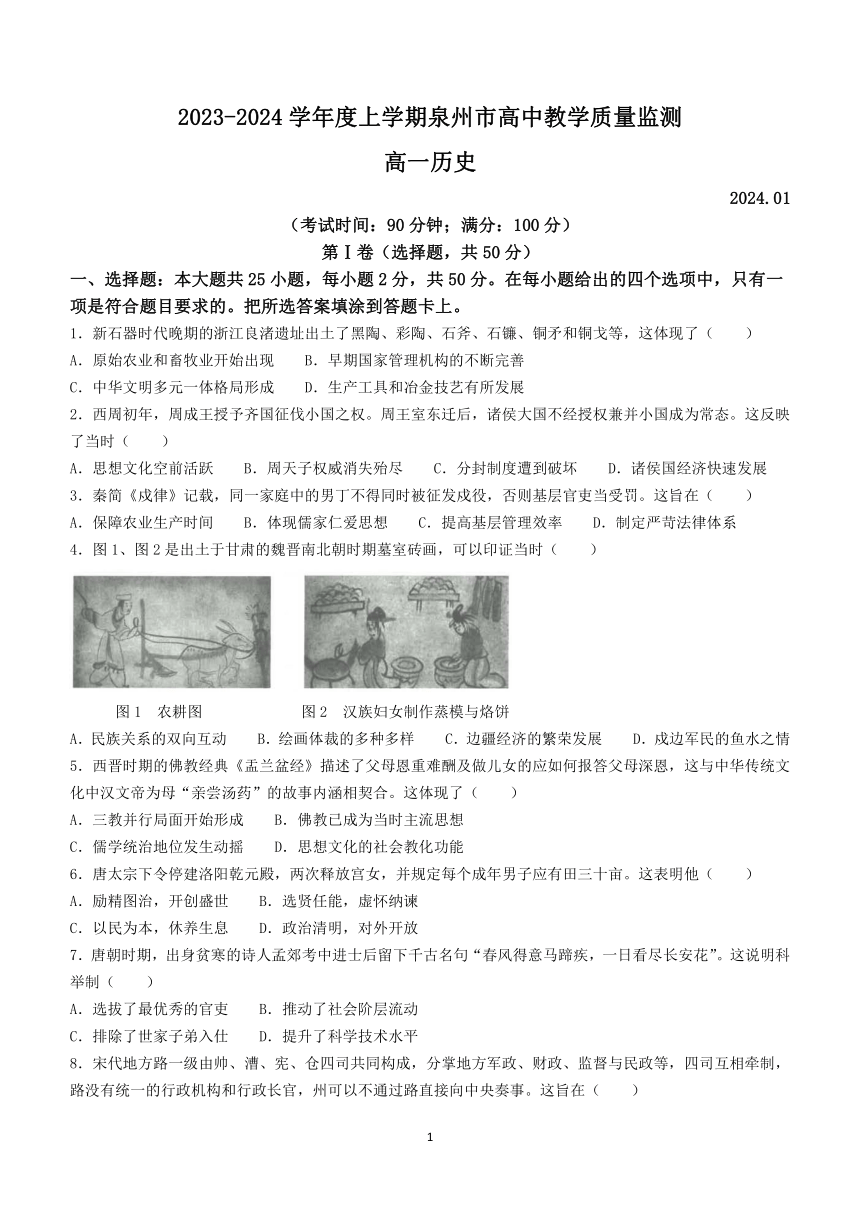

4.图1、图2是出土于甘肃的魏晋南北朝时期墓室砖画,可以印证当时( )

图1 农耕图 图2 汉族妇女制作蒸模与烙饼

A.民族关系的双向互动 B.绘画体裁的多种多样 C.边疆经济的繁荣发展 D.戍边军民的鱼水之情

5.西晋时期的佛教经典《盂兰盆经》描述了父母恩重难酬及做儿女的应如何报答父母深恩,这与中华传统文化中汉文帝为母“亲尝汤药”的故事内涵相契合。这体现了( )

A.三教并行局面开始形成 B.佛教已成为当时主流思想

C.儒学统治地位发生动摇 D.思想文化的社会教化功能

6.唐太宗下令停建洛阳乾元殿,两次释放宫女,并规定每个成年男子应有田三十亩。这表明他( )

A.励精图治,开创盛世 B.选贤任能,虚怀纳谏

C.以民为本,休养生息 D.政治清明,对外开放

7.唐朝时期,出身贫寒的诗人孟郊考中进士后留下千古名句“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。这说明科举制( )

A.选拔了最优秀的官吏 B.推动了社会阶层流动

C.排除了世家子弟入仕 D.提升了科学技术水平

8.宋代地方路一级由帅、漕、宪、仓四司共同构成,分掌地方军政、财政、监督与民政等,四司互相牵制,路没有统一的行政机构和行政长官,州可以不通过路直接向中央奏事。这旨在( )

A.强化中央集权 B.提升行政效率 C.增加财政收入 D.防范武官干政

9.南宋时期,嘉兴魏塘镇的佃农带着大米到农村集市上交易香烛、油盐、椒姜等,当地米店则将买来的大米运到临安府等地出售,并购买货物返回农村集市卖出。这反映了当时( )

A.纸币使用的普及 B.自然经济的解体 C.城市生活的丰富 D.基层市场的发展

10.表为研究者整理的元代部分契丹人与汉人通婚的情况,这体现出元代( )

表

丈夫 妻子

汉人汪惟正 契丹人耶律昼锦

汉人王均 契丹人耶律氏

契丹人耶律希亮 汉人何氏

契丹人耶律楷 汉人王氏

A.民族交融的凸显 B.民族习俗的趋同 C.华夏文化的扩散 D.民族隔阂的消除

11. 表

区域 明朝的边疆治理措施

蒙古 1571年“俺答封贡”,设立榷场

西藏 封授僧俗首领,设置政、军机构,开设茶马互市

东北 设奴儿干都司,对女真各部首领封授官号

表体现了明朝( )

A.加强西南管理 B.重视边境贸易 C.推行因俗而治 D.促进疆域拓展

12. 表 清朝官方统计的耕地面积及人口数据(部分)

时间 全国耕地面积 全国人口

顺治七年(1650年) 约6亿亩 约1-1.5亿

道光三十年(1850年) 约12.10亿亩 约4.1亿

据表推知,当时( )

A.农业多种经营日益兴盛 B.人地矛盾渐趋紧张 C.西方工业品的大量涌入 D.财政收入日益萎缩

13.康熙下令中央政府重新辑刊《朱子全书》,并亲自到山东曲阜向孔子“行三跪九叩礼”,还亲行耕藉礼以示“重农务耕”。以上举措旨在( )

A.维护封建统治秩序 B.巩固儒学正统地位 C.回应清初进步思潮 D.强化小农经济主体

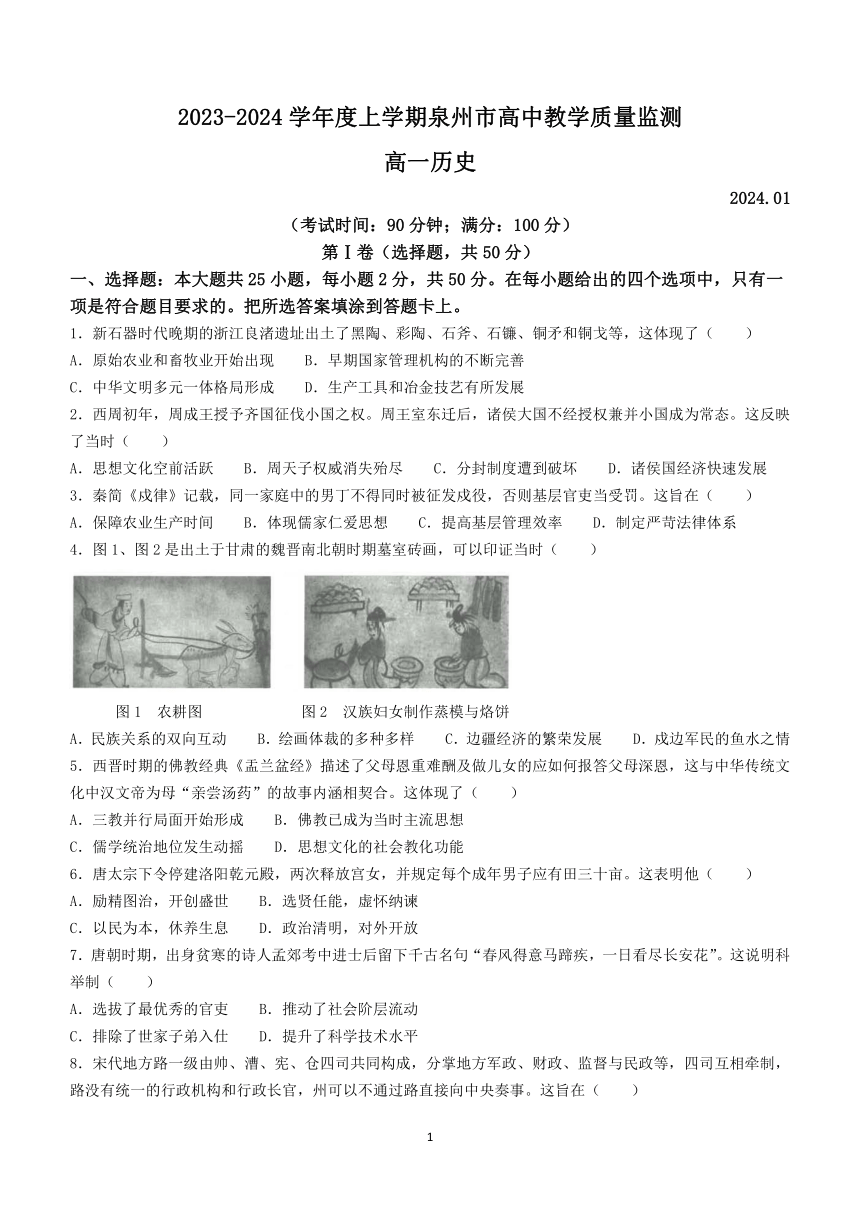

14.图所示著作是鸦片战争后福建布政使徐继畲所撰,该书( )

A.确立近代国家意识 B.开阔人们国际视野 C.保障福建海防建设 D.追求民主政治制度

15.毛泽东在《中国革命和中国共产党》中写道:帝国主义侵入中国以后的新的变化的又一方面,就是把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地和殖民地的中国的血迹斑斑的图画。以下史实可用于印证该观点的是( )

A.洋务运动的开展 B.近代新式学堂的创办 C.清末新政的施行 D.《辛丑条约》的签订

16.武昌起义爆发后,英国《泰晤士报》报道该事件使用了“革命”(revolution)、“起义”(insurrection)等词,同年11月却发表了《首相袁世凯》《袁世凯的责任》《袁世凯在北京》等文章。由此推知,《泰晤士报》( )

A.秉持客观中立态度 B.维护英国在华利益 C.支持民主革命用意 D.阻止中华民国成立

17.中华民国政府1912年颁布《暂行新刑律》,全面删除涉及帝制和亲属的礼教条文;1914年颁布《补充条例》十五条,礼教条文回潮;1915年颁布《修正刑法草案》以恢复礼教为要旨,重新规定亲属条文的范围。这反映了( )

A.礼教与法治的争论 B.立宪与保皇的较量 C.共和与专制的博弈 D.民主与科学的弘扬

18.1920年《共产党》月刊第1期《短言》:“资本主义在欧美已经由发达而倾向于崩溃了,在中国才开始发达,而他的性质上必然的罪恶也照例扮演出来了。代他而起的自然是社会主义的生产方法,俄罗斯正是这种方法最大的最新的试验场。”据此可知,《短言》( )

A.阐明中国革命方向 B.开辟中国革命道路 C.倡导产业革命模式 D.构建中共话语体系

19.1930年春,闽西苏区共有69个区、597个乡召开工农民主代表大会,建立区、乡苏维埃政府,1930年闽西苏维埃政府选举成立,1931年中华苏维埃政府选举成立。这反映了苏区民主政权建设( )

A.实行民主集中制度 B.打破了国民党封锁 C.适应国民革命需要 D.凝聚群众革命力量

20. 表《申报》对“中华民族”一词使用频次的检索统计(部分)

词语 年份 条目数量

中华民族 1919年前 30条

1920-1924年 68条

1925年 81条

1928年 183条

1939年 372条

据表可知,当时中国( )

A.社会经济的发展 B.民族意识的增强 C.报刊杂志的盛行 D.抗日战争的胜利

21.全民族抗战爆发后,中国共产党在陕甘宁边区开展普选制的民主选举和“三三制”的政权建设探索,其他敌后抗日根据地也仿照陕甘宁边区,实行民主选举。这旨在( )

A.践行对日持久作战方针 B.提高八路军的军事实力

C.巩固抗日民族统一战线 D.夯实根据地的经济基础

22.解放战争时期,人民解放军创造了灵活多样的对敌宣传手段,如阵前喊话、电台广播宣传、投送传单和刷帖标语等。这有利于( )

A.实现生产的恢复发展 B.加速解放战争胜利进程

C.巩固新生的人民政权 D.赢得对国民党绝对优势

23.1901年,清政府在德国驻华公使克林德被清军击毙处建立“克林德碑”;1918年,象征耻辱的“克林德碑”改名为“公理战胜碑”;1952年,亚太区域和平会议又将“公理战胜碑”改为“保卫和平碑”。上述碑名的变化主要缘于( )

A.抗美援朝战争的胜利 B.世界殖民体系的瓦解 C.中国恢复联合国席位 D.中国国际地位的提高

24.1955年4月,周恩来总理在万隆会议上郑重声明,“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”“中国代表团是来求同而不是来立异的”,强调“我们的会议应该求同存异”。这一声明( )

A.确立新中国大国地位 B.改变“一边倒”的外交政策

C.体现新中国外交策略 D.消除与帝国主义国家的矛盾

25.某历史教师在课堂上把1956-1966年中国的经济状况概括为“3338”四个数字,即“三面红旗”“三年困难”“三线建设”和“八字方针”。这反映了当时中国( )

A.摆脱苏联模式束缚 B.社会主义建设的曲折发展

C.计划经济体制确立 D.中西部地区经济得到恢复

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题:本大题有4小题,第26题8分,第27题8分,第28题22分,第29题12分,共50分。要求:把答案写到答题卡上。

26.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料

图1 图2

根据图1、图2,判断并写出上述两幅地图所处的历史时期,并结合所学知识,分别说明你做出判断的依据。

27.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料一 唐以前,耕犁是长直辕犁,回转因难。唐朝时,江南农民在长期生产中将耕犁改进为一种轻便的短曲辕犁。曲辕犁的出现有三个优点:首先,减轻了自身重量,而且克服了直辕犁“回转相妨”的缺点;第二,犁评(耕犁入土深浅的一种控制装置)的出现,使耕犁控制更加随心所欲;第三,改进犁壁,使耕作平稳、深浅一致。因此,曲辕犁成为当时最先进的耕具,标志着中国传统步犁的基本定型。

——摘编自《中外历史纲要》上册等

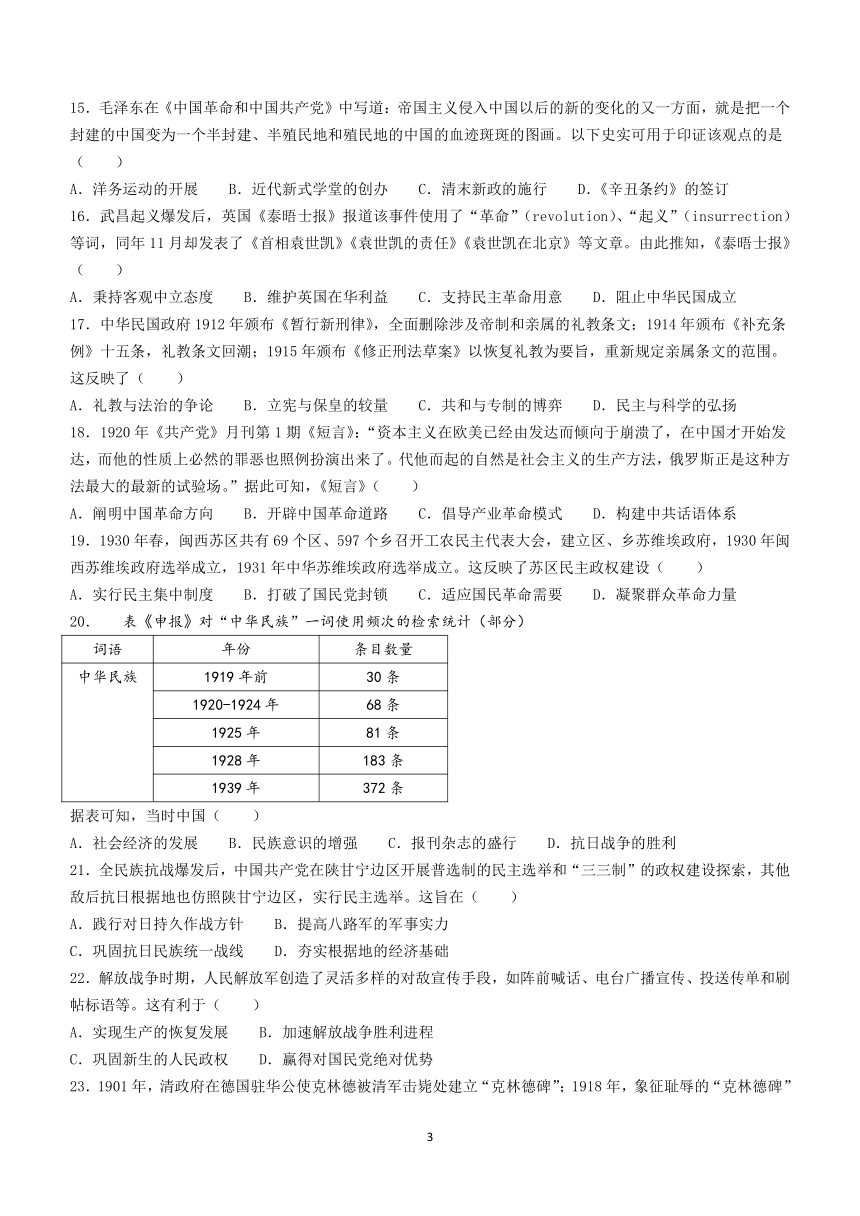

材料二

图 敦煌莫高窟壁画唐朝牛耕图中的曲辕犁

根据材料一、二,概述曲辕犁是“当时最先进的耕具”的理由,并结合所学知识,写出两种史料类型以佐证唐朝敦煌地区使用过曲辕犁。

28.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 唐朝孔颖达《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同,各族同源共祖的观念得到发展。“中国”一词最早的文字记载见于西周成玉时的青铜器《何尊》铭文。魏晋时期将“中国”与“华夏”两词融合,“华夏”之称逐渐演化为“中华”。

——摘编自《中外历史纲要》上册等

材料二 1902年梁启超提出近代“中华民族”概念,认为中华民族是由中国境内的多个民族共同构成的,强调在中国主权和治权范围之内的民族都是中华民族的一员。1905年孙中山在《民报》发刊词中明确提出“民族主义”这一概念。辛亥革命后,在边疆分裂问题日趋严重的情况下,提出了汉、满、蒙、回、藏“五族共和”的主张。1917年李大钊强调“今后中国的汉、满、蒙、回、藏五大族,不能把其他四族作那一族的隶属”。他号召把中国复兴之希望放在“朝野爱国诸同胞”身上。

——摘编自孟成全《论李大钊的中华民族观念》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述春秋战国至魏晋时期从“华夏”之称演变为“中华”的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括“中华民族”的内涵,并结合所学知识,说明1912-1917年“中华民族”内涵发展的原因。(12分)

(3)综合以上材料并结合所学知识,简析“中华民族”内涵发展的历史意义。(4分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中国共产党在革命、建设和改革的历史进程中,重视劳动教育,彰显时代精神。

表

时间 劳动教育口号 劳动先进典型

①土地革命时期 “劳动为了革命”“只有弯下腰,才能干革命” “朱德的扁担”

②全民族抗战时期 “自己动手,丰衣足食”“一边学习,一边生产,克服困难,敌人丧胆” 王震带领359旅开发南泥湾

③新中国成立至改革开放前 “劳动教育应主要服务于社会主义改造”“劳动最光荣” “铁人”王进喜“两弹一星元勋”邓稼先“杂交水稻之父”袁隆平

——摘编自魏浩天《中国共产党劳动教育的百年征程》等

围绕材料主题,任选其中的一个时期,提炼一个观点,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所选时期,观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

高一历史

2024.01

(考试时间:90分钟;满分:100分)

第Ⅰ卷(选择题,共50分)

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。把所选答案填涂到答题卡上。

1.新石器时代晚期的浙江良渚遗址出土了黑陶、彩陶、石斧、石镰、铜矛和铜戈等,这体现了( )

A.原始农业和畜牧业开始出现 B.早期国家管理机构的不断完善

C.中华文明多元一体格局形成 D.生产工具和冶金技艺有所发展

2.西周初年,周成王授予齐国征伐小国之权。周王室东迁后,诸侯大国不经授权兼并小国成为常态。这反映了当时( )

A.思想文化空前活跃 B.周天子权威消失殆尽 C.分封制度遭到破坏 D.诸侯国经济快速发展

3.秦简《戍律》记载,同一家庭中的男丁不得同时被征发戍役,否则基层官吏当受罚。这旨在( )

A.保障农业生产时间 B.体现儒家仁爱思想 C.提高基层管理效率 D.制定严苛法律体系

4.图1、图2是出土于甘肃的魏晋南北朝时期墓室砖画,可以印证当时( )

图1 农耕图 图2 汉族妇女制作蒸模与烙饼

A.民族关系的双向互动 B.绘画体裁的多种多样 C.边疆经济的繁荣发展 D.戍边军民的鱼水之情

5.西晋时期的佛教经典《盂兰盆经》描述了父母恩重难酬及做儿女的应如何报答父母深恩,这与中华传统文化中汉文帝为母“亲尝汤药”的故事内涵相契合。这体现了( )

A.三教并行局面开始形成 B.佛教已成为当时主流思想

C.儒学统治地位发生动摇 D.思想文化的社会教化功能

6.唐太宗下令停建洛阳乾元殿,两次释放宫女,并规定每个成年男子应有田三十亩。这表明他( )

A.励精图治,开创盛世 B.选贤任能,虚怀纳谏

C.以民为本,休养生息 D.政治清明,对外开放

7.唐朝时期,出身贫寒的诗人孟郊考中进士后留下千古名句“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。这说明科举制( )

A.选拔了最优秀的官吏 B.推动了社会阶层流动

C.排除了世家子弟入仕 D.提升了科学技术水平

8.宋代地方路一级由帅、漕、宪、仓四司共同构成,分掌地方军政、财政、监督与民政等,四司互相牵制,路没有统一的行政机构和行政长官,州可以不通过路直接向中央奏事。这旨在( )

A.强化中央集权 B.提升行政效率 C.增加财政收入 D.防范武官干政

9.南宋时期,嘉兴魏塘镇的佃农带着大米到农村集市上交易香烛、油盐、椒姜等,当地米店则将买来的大米运到临安府等地出售,并购买货物返回农村集市卖出。这反映了当时( )

A.纸币使用的普及 B.自然经济的解体 C.城市生活的丰富 D.基层市场的发展

10.表为研究者整理的元代部分契丹人与汉人通婚的情况,这体现出元代( )

表

丈夫 妻子

汉人汪惟正 契丹人耶律昼锦

汉人王均 契丹人耶律氏

契丹人耶律希亮 汉人何氏

契丹人耶律楷 汉人王氏

A.民族交融的凸显 B.民族习俗的趋同 C.华夏文化的扩散 D.民族隔阂的消除

11. 表

区域 明朝的边疆治理措施

蒙古 1571年“俺答封贡”,设立榷场

西藏 封授僧俗首领,设置政、军机构,开设茶马互市

东北 设奴儿干都司,对女真各部首领封授官号

表体现了明朝( )

A.加强西南管理 B.重视边境贸易 C.推行因俗而治 D.促进疆域拓展

12. 表 清朝官方统计的耕地面积及人口数据(部分)

时间 全国耕地面积 全国人口

顺治七年(1650年) 约6亿亩 约1-1.5亿

道光三十年(1850年) 约12.10亿亩 约4.1亿

据表推知,当时( )

A.农业多种经营日益兴盛 B.人地矛盾渐趋紧张 C.西方工业品的大量涌入 D.财政收入日益萎缩

13.康熙下令中央政府重新辑刊《朱子全书》,并亲自到山东曲阜向孔子“行三跪九叩礼”,还亲行耕藉礼以示“重农务耕”。以上举措旨在( )

A.维护封建统治秩序 B.巩固儒学正统地位 C.回应清初进步思潮 D.强化小农经济主体

14.图所示著作是鸦片战争后福建布政使徐继畲所撰,该书( )

A.确立近代国家意识 B.开阔人们国际视野 C.保障福建海防建设 D.追求民主政治制度

15.毛泽东在《中国革命和中国共产党》中写道:帝国主义侵入中国以后的新的变化的又一方面,就是把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地和殖民地的中国的血迹斑斑的图画。以下史实可用于印证该观点的是( )

A.洋务运动的开展 B.近代新式学堂的创办 C.清末新政的施行 D.《辛丑条约》的签订

16.武昌起义爆发后,英国《泰晤士报》报道该事件使用了“革命”(revolution)、“起义”(insurrection)等词,同年11月却发表了《首相袁世凯》《袁世凯的责任》《袁世凯在北京》等文章。由此推知,《泰晤士报》( )

A.秉持客观中立态度 B.维护英国在华利益 C.支持民主革命用意 D.阻止中华民国成立

17.中华民国政府1912年颁布《暂行新刑律》,全面删除涉及帝制和亲属的礼教条文;1914年颁布《补充条例》十五条,礼教条文回潮;1915年颁布《修正刑法草案》以恢复礼教为要旨,重新规定亲属条文的范围。这反映了( )

A.礼教与法治的争论 B.立宪与保皇的较量 C.共和与专制的博弈 D.民主与科学的弘扬

18.1920年《共产党》月刊第1期《短言》:“资本主义在欧美已经由发达而倾向于崩溃了,在中国才开始发达,而他的性质上必然的罪恶也照例扮演出来了。代他而起的自然是社会主义的生产方法,俄罗斯正是这种方法最大的最新的试验场。”据此可知,《短言》( )

A.阐明中国革命方向 B.开辟中国革命道路 C.倡导产业革命模式 D.构建中共话语体系

19.1930年春,闽西苏区共有69个区、597个乡召开工农民主代表大会,建立区、乡苏维埃政府,1930年闽西苏维埃政府选举成立,1931年中华苏维埃政府选举成立。这反映了苏区民主政权建设( )

A.实行民主集中制度 B.打破了国民党封锁 C.适应国民革命需要 D.凝聚群众革命力量

20. 表《申报》对“中华民族”一词使用频次的检索统计(部分)

词语 年份 条目数量

中华民族 1919年前 30条

1920-1924年 68条

1925年 81条

1928年 183条

1939年 372条

据表可知,当时中国( )

A.社会经济的发展 B.民族意识的增强 C.报刊杂志的盛行 D.抗日战争的胜利

21.全民族抗战爆发后,中国共产党在陕甘宁边区开展普选制的民主选举和“三三制”的政权建设探索,其他敌后抗日根据地也仿照陕甘宁边区,实行民主选举。这旨在( )

A.践行对日持久作战方针 B.提高八路军的军事实力

C.巩固抗日民族统一战线 D.夯实根据地的经济基础

22.解放战争时期,人民解放军创造了灵活多样的对敌宣传手段,如阵前喊话、电台广播宣传、投送传单和刷帖标语等。这有利于( )

A.实现生产的恢复发展 B.加速解放战争胜利进程

C.巩固新生的人民政权 D.赢得对国民党绝对优势

23.1901年,清政府在德国驻华公使克林德被清军击毙处建立“克林德碑”;1918年,象征耻辱的“克林德碑”改名为“公理战胜碑”;1952年,亚太区域和平会议又将“公理战胜碑”改为“保卫和平碑”。上述碑名的变化主要缘于( )

A.抗美援朝战争的胜利 B.世界殖民体系的瓦解 C.中国恢复联合国席位 D.中国国际地位的提高

24.1955年4月,周恩来总理在万隆会议上郑重声明,“中国代表团是来求团结而不是来吵架的”“中国代表团是来求同而不是来立异的”,强调“我们的会议应该求同存异”。这一声明( )

A.确立新中国大国地位 B.改变“一边倒”的外交政策

C.体现新中国外交策略 D.消除与帝国主义国家的矛盾

25.某历史教师在课堂上把1956-1966年中国的经济状况概括为“3338”四个数字,即“三面红旗”“三年困难”“三线建设”和“八字方针”。这反映了当时中国( )

A.摆脱苏联模式束缚 B.社会主义建设的曲折发展

C.计划经济体制确立 D.中西部地区经济得到恢复

第Ⅱ卷(非选择题,共50分)

二、非选择题:本大题有4小题,第26题8分,第27题8分,第28题22分,第29题12分,共50分。要求:把答案写到答题卡上。

26.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料

图1 图2

根据图1、图2,判断并写出上述两幅地图所处的历史时期,并结合所学知识,分别说明你做出判断的依据。

27.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料一 唐以前,耕犁是长直辕犁,回转因难。唐朝时,江南农民在长期生产中将耕犁改进为一种轻便的短曲辕犁。曲辕犁的出现有三个优点:首先,减轻了自身重量,而且克服了直辕犁“回转相妨”的缺点;第二,犁评(耕犁入土深浅的一种控制装置)的出现,使耕犁控制更加随心所欲;第三,改进犁壁,使耕作平稳、深浅一致。因此,曲辕犁成为当时最先进的耕具,标志着中国传统步犁的基本定型。

——摘编自《中外历史纲要》上册等

材料二

图 敦煌莫高窟壁画唐朝牛耕图中的曲辕犁

根据材料一、二,概述曲辕犁是“当时最先进的耕具”的理由,并结合所学知识,写出两种史料类型以佐证唐朝敦煌地区使用过曲辕犁。

28.阅读材料,完成下列要求。(22分)

材料一 唐朝孔颖达《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同,各族同源共祖的观念得到发展。“中国”一词最早的文字记载见于西周成玉时的青铜器《何尊》铭文。魏晋时期将“中国”与“华夏”两词融合,“华夏”之称逐渐演化为“中华”。

——摘编自《中外历史纲要》上册等

材料二 1902年梁启超提出近代“中华民族”概念,认为中华民族是由中国境内的多个民族共同构成的,强调在中国主权和治权范围之内的民族都是中华民族的一员。1905年孙中山在《民报》发刊词中明确提出“民族主义”这一概念。辛亥革命后,在边疆分裂问题日趋严重的情况下,提出了汉、满、蒙、回、藏“五族共和”的主张。1917年李大钊强调“今后中国的汉、满、蒙、回、藏五大族,不能把其他四族作那一族的隶属”。他号召把中国复兴之希望放在“朝野爱国诸同胞”身上。

——摘编自孟成全《论李大钊的中华民族观念》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述春秋战国至魏晋时期从“华夏”之称演变为“中华”的原因。(6分)

(2)根据材料二,概括“中华民族”的内涵,并结合所学知识,说明1912-1917年“中华民族”内涵发展的原因。(12分)

(3)综合以上材料并结合所学知识,简析“中华民族”内涵发展的历史意义。(4分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中国共产党在革命、建设和改革的历史进程中,重视劳动教育,彰显时代精神。

表

时间 劳动教育口号 劳动先进典型

①土地革命时期 “劳动为了革命”“只有弯下腰,才能干革命” “朱德的扁担”

②全民族抗战时期 “自己动手,丰衣足食”“一边学习,一边生产,克服困难,敌人丧胆” 王震带领359旅开发南泥湾

③新中国成立至改革开放前 “劳动教育应主要服务于社会主义改造”“劳动最光荣” “铁人”王进喜“两弹一星元勋”邓稼先“杂交水稻之父”袁隆平

——摘编自魏浩天《中国共产党劳动教育的百年征程》等

围绕材料主题,任选其中的一个时期,提炼一个观点,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所选时期,观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

同课章节目录