浙江省金华市十校2023-2024学年高一上学期期末调研考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省金华市十校2023-2024学年高一上学期期末调研考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 10:16:25 | ||

图片预览

文档简介

金华十校2023—2024学年第一学期期末调研考试

高一历史试题卷

温馨提示:

1. 全卷共38小题,满分为 100分,考试时间90分钟。本次考试采用闭卷笔答形式。

2. 全卷由试题卷和答题卷两部分组成,试题卷共8页,答题卷共4页。试题卷分试卷Ⅰ(选择题)和试卷Ⅱ(非选择题)两部分。试卷Ⅰ和试卷Ⅱ的答案必须做在答题卷的相应位置上。

3. 请用蓝、黑色墨水的钢笔或圆珠笔在答题卷密封区内将学校、姓名、学号填写在相应位置上。

试卷Ⅰ

一、选择题(本大题共35小题,每小题2分,共 70分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、选错均不得分)

1. 某处文化遗存被誉为“我国稻作农业起源考古的第一座里程碑”“重现了 7000年前的江南水乡”。该遗址是

A. 仰韶文化 B. 良渚文化 C. 龙山文化 D. 河姆渡文化

2. 商鞅变法是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法,其中一项重要举措是强制大家庭拆散为个体小家庭。下列项中,体现这一举措的是

A.“令民为什伍,而相牧司连坐” B.“民有二男以上不分异者,倍其赋”

C.“为田开阡陌封疆,而赋税平” D.“事末利及怠而贫者,举以为收孥”

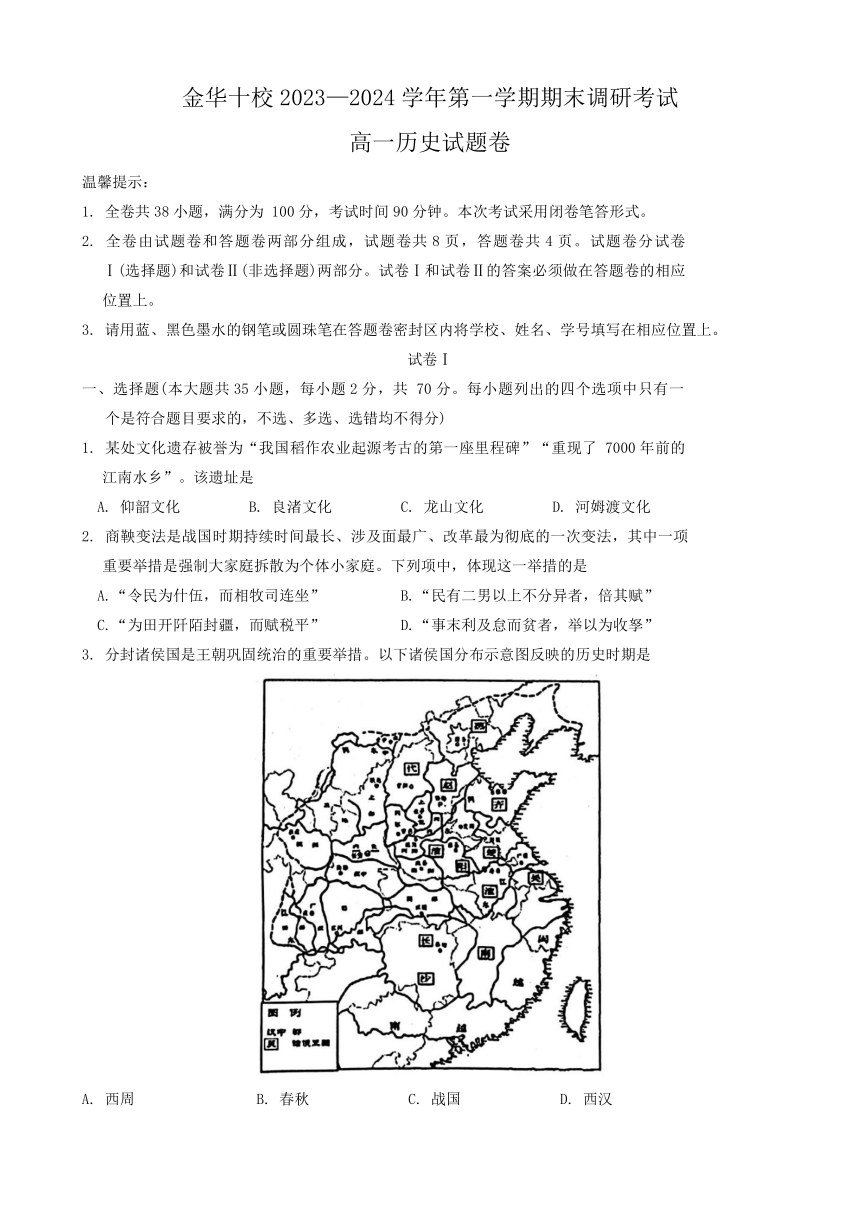

3. 分封诸侯国是王朝巩固统治的重要举措。以下诸侯国分布示意图反映的历史时期是

A. 西周 B. 春秋 C. 战国 D. 西汉

4. 有史料记载:“往者,郡国诸侯各以其物贡输,往来烦杂,物多苦恶,或不偿其费;故郡国置输官以相给运,而便远方之贡。”“大农之诸官,尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之。”以上史料反映的是

A. 相地而衰征 B. 盐铁官营 C. 均输平准 D. 摊丁入亩

5.六朝是指公元3 世纪初-6世纪末的 300 多年间,先后有孙吴、东晋和宋、齐、梁、陈六个汉族政权在南京建都,合称为“六朝”。这一时期,南方经济有了明显的发展,主要原因有

①社会环境相对安定 ②孝文帝的改革

③大批北方人流亡南下 ④一年三熟的麦稻复种制普及

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

6.2014年交河故城(位于今吐鲁番以西)作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点被列入《世界遗产名录》。贞观年间,唐王朝曾在此设立

A. 渤海国 B. 西域都护府 C. 北庭都护府 D. 安西都护府

7. 下表为某一时期科举常设科目。据此判断,这一时期最有可能是

科举常设科目

科目 考察内容

进士科 时务策、帖经、杂文、诗赋

明经科 《礼记》、《春秋》、《论语》等儒家经典著作

明法科 律、令,朝廷刑法、试策

明字科 《说文》、《书林》,训诂知识和书法

明算科 《九章算术》、《周脾算经》、《孙子》等,考核术理

诸史科 《史记》、《汉书》、《后汉书》等,考察历史

童子科(10岁以下) 《孝经》、《论语》

武科 步射、马枪、马射、负重、语言、身材

医科 《本草经》、《伤寒论》

制科 随机考试,考试的时间及内容都由皇帝临时决定。

A. 汉朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 明朝

8. 有学者认为,两税法“唯以资产为宗,不以丁身为本”,使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。这表明,两税法

A. 允许不愿去服徭役的男子可以以庸代役B. 实现了从实物纳税到货币纳税的转变

C. 反映了国家对农民的人身控制逐渐放松 D. 废除了以人丁为征收标准的赋税制度

9.《宋史·职官志》记载:“国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之人……通管盐铁、度支、户部,号曰‘计省’,位亚执政,目为‘计相’。”该职官是

A. 同平章事 B. 参知政事 C.三司使 D. 转运使

10.《金史·兵志》记载,女真初起时,“其部长曰孛茧,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也,谋克者,百夫长也”。这一制度

A. 基本沿袭了唐宋的制度 B. 官职设置分为南、北面官

C. 金国入主中原后被废除 D. 担负着军事和生产等职能

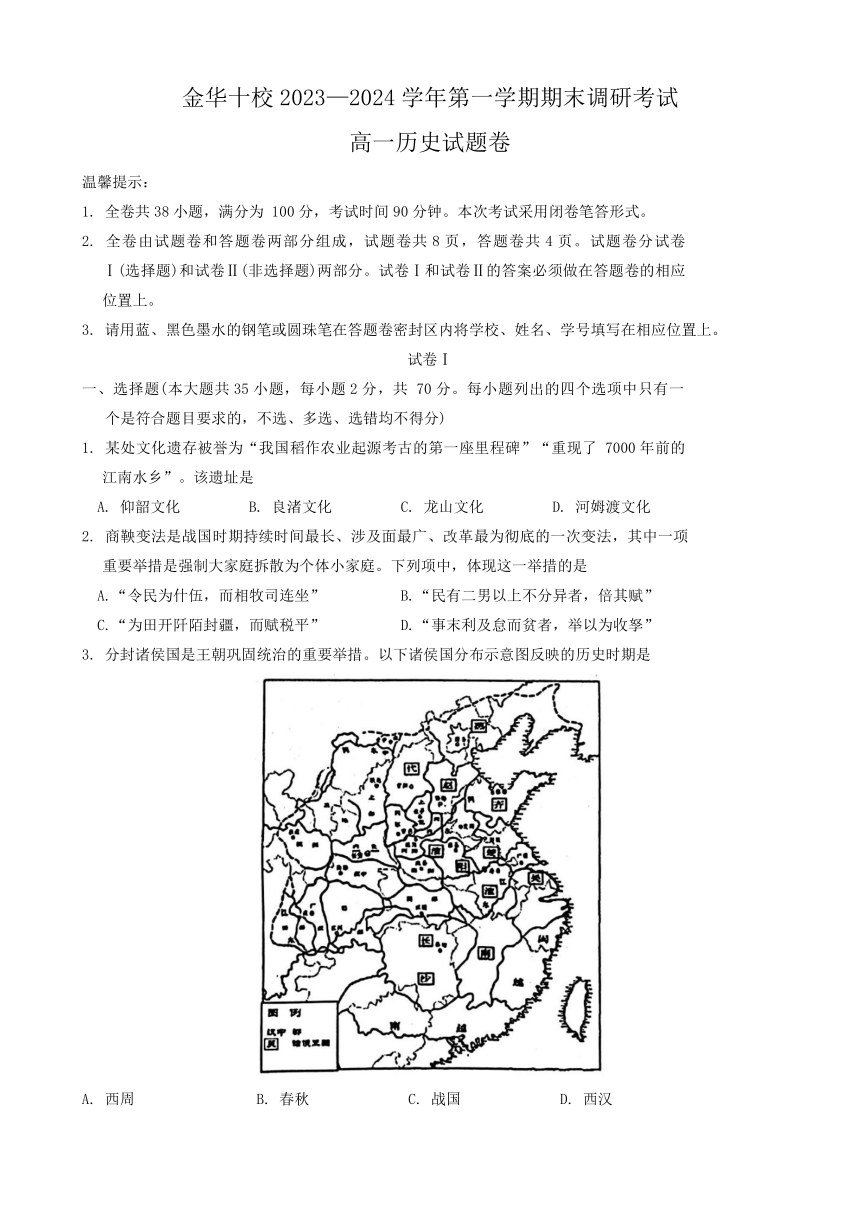

11. 右图是元代海运路线图。该路线

A. 即为唐宋时期的“瓷路”

B. 表明元代对外贸易发达

C. 说明元代有过短暂的对外开放

D. 反映南北方的经济互动与交流

12.《皇明祖训》为明太祖朱元璋主持编撰的典籍,其规定:“凡朝廷无皇子,必兄终弟及,须立嫡母所生者……若奸臣弃嫡立庶,庶者必守分勿动……朝廷即斩奸臣。”这一规定

A. 严禁大臣干预皇位继承事务

B. 否定了传统的嫡长子继承制

C. 是强化中央集权的重要体现

D. 旨在维护专制皇权的稳定性

13. 有学者如此描述清朝皇帝:“相对于明朝皇帝的儒学一统,清朝皇帝是拥有四个面孔的多面体。首先他是满族的首领,其次他又是汉族儒教意义上的皇帝,因声称手中握有元朝玉玺而成为蒙古帝国创始人成吉思汗的继承人,后来又成为藏传佛教的大施主。”这一描述体现了

A. 对官僚机构控制的强化 B. 统一多民族国家的稳固

C. 文化政策的开放和多元 D. 中国现代疆域版图的奠定

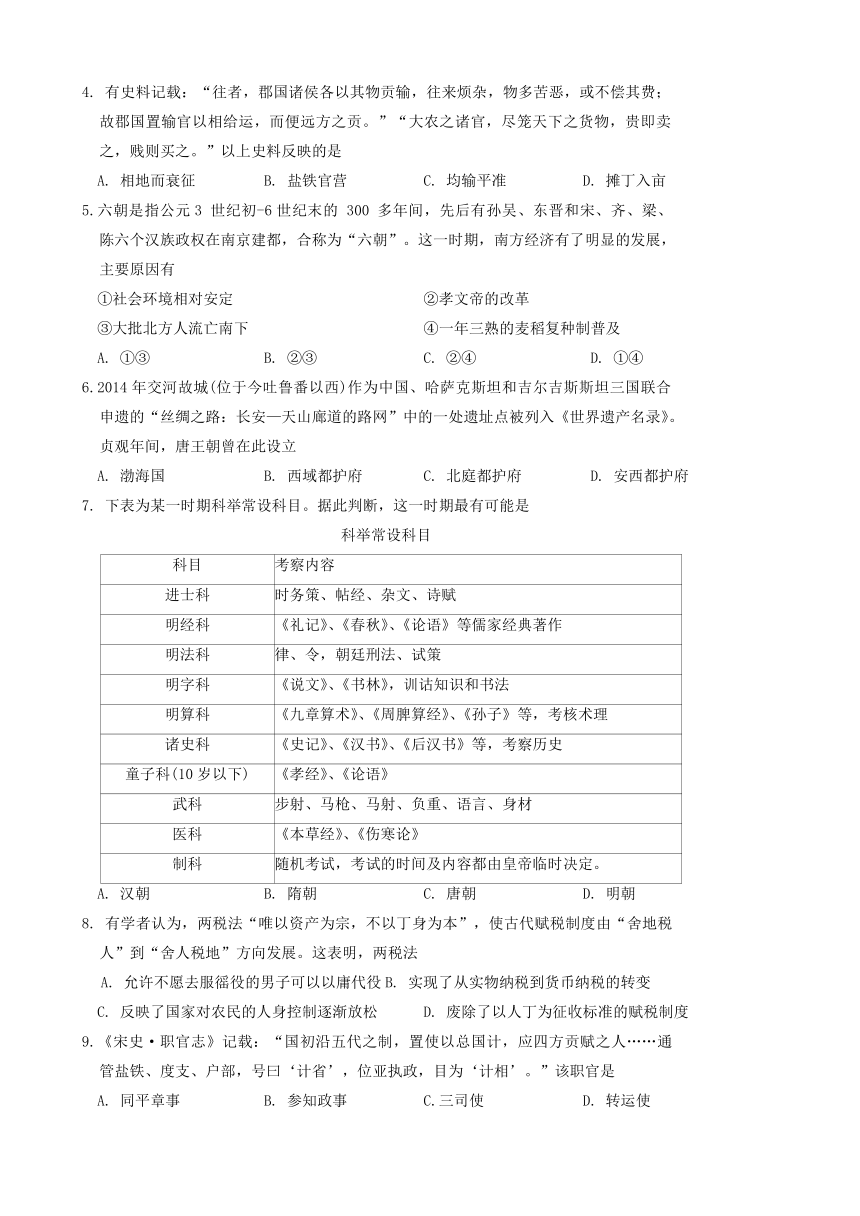

14. 观察下图,导致这一时期清朝人口变化的因素有

①大量的土地得到开垦 ②高产粮食作物的推广种植

③农业耕作技术的革命性突破 ④“滋生人丁,永不加赋”政策的实施

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

15. 科技进步是一个民族发展的不竭动力。下列中国古代科技成果,按出现的先后顺序排列正确的是

①孙思邈《千金方》 ②郭守敬《授时历》 ③沈括《梦溪笔谈》 ④徐光启《农政全书》

A. ②①③④ B. ①③②④ C. ①②③④ D. ③②④①

16.《大清律例》规定:“凡化外来降人犯罪者,并依律拟断。”清政府认为,“化外人既来归附,即为王民”,也就是将“化外来降人”视同内地民人,因此适用大清律。鸦片战争后,这一律条成为一纸空文,主要是由于列强获得了

A. 协定关税 B. 通商口岸传教权 C. 领事裁判权 D. 片面最惠国待遇

17.1872年,李鸿章向清廷上奏:“翼为中土开此风气,渐收利权”,“庶使我内江外海之利不至为洋人尽占,其关系于国计民生者,实非浅鲜。”清廷批准了李鸿章的奏折,并于上海成立了

A. 江南机器制造总局 B. 上海机器织布局

C. 上海轮船招商局 D. 开平煤矿

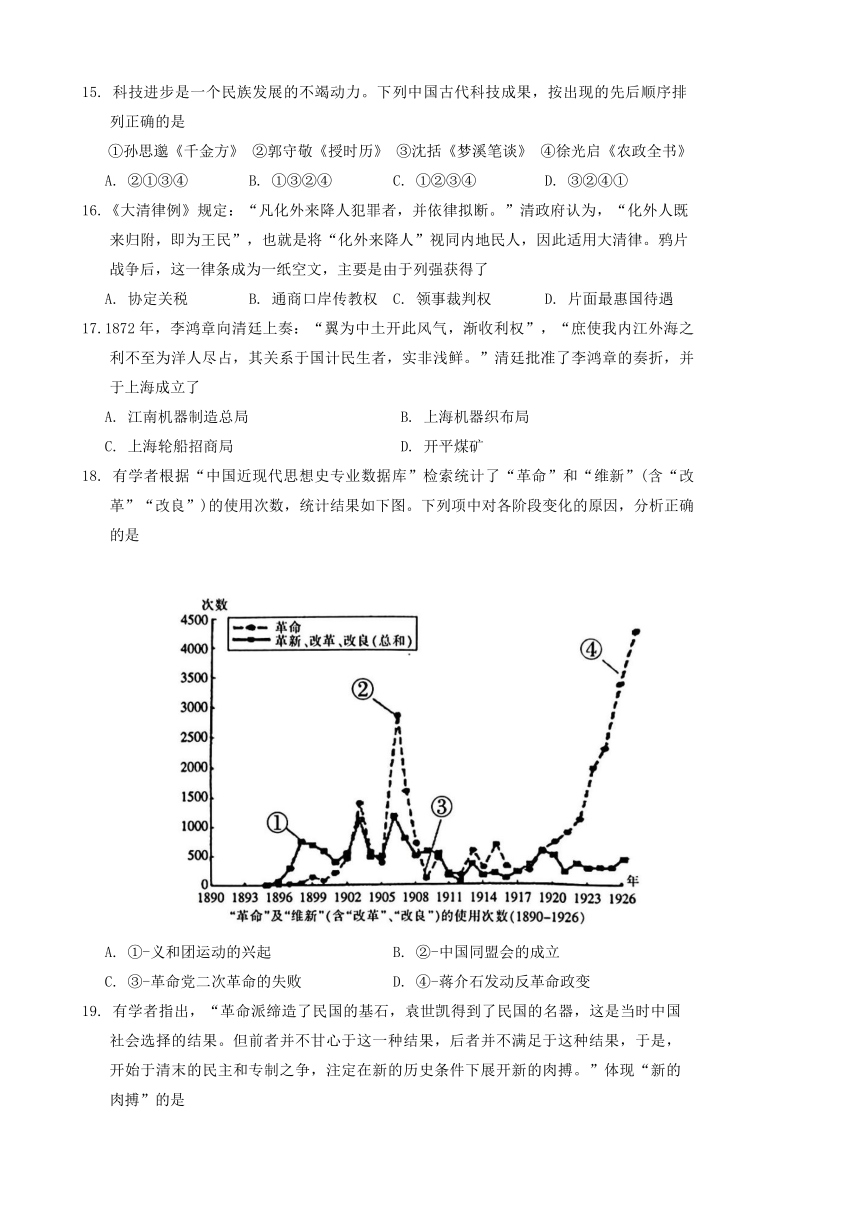

18. 有学者根据“中国近现代思想史专业数据库”检索统计了“革命”和“维新”(含“改革”“改良”)的使用次数,统计结果如下图。下列项中对各阶段变化的原因,分析正确的是

A. ①-义和团运动的兴起 B. ②-中国同盟会的成立

C. ③-革命党二次革命的失败 D. ④-蒋介石发动反革命政变

19. 有学者指出,“革命派缔造了民国的基石,袁世凯得到了民国的名器,这是当时中国社会选择的结果。但前者并不甘心于这一种结果,后者并不满足于这种结果,于是,开始于清末的民主和专制之争,注定在新的历史条件下展开新的肉搏。”体现“新的肉搏”的是

A. 辛亥革命 B. 护国运动 C. 府院之争 D. 东南互保

20. 据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前注册的工业公司共计 146个,资本总额41148205元;而自 1914年8月至 1920年,新注册公司达 272个,资本达 117434500 元。这一时期,民族工业快速发展的原因包括

①清末“新政” ②西方列强忙于欧战 ③政府鼓励兴办实业 ④群众性的反帝爱国斗争

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

21.那天下午,北京12所学校的 3000多名学生在皇宫大门天安门集会,抗议巴黎的决定;抗议安福系政府共谋,秘密应允日本留在山东。和平地开始的示威者,后来打了一名亲日官员并烧了一个内阁次长的住宅,北京政府使用武力逮捕了许许多多学生。该事件是

A. 公车上书 B. 五四运动

C. 一二·九运动 D. 反饥饿反内战反迫害运动

22. 中共中央某议决案提到:“中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。”为此中国共产党

A. 决定建立革命统一战线

B. 与国民党进行第二次合作

C. 创立了农村革命根据地

D. 强调党对军队的绝对领导

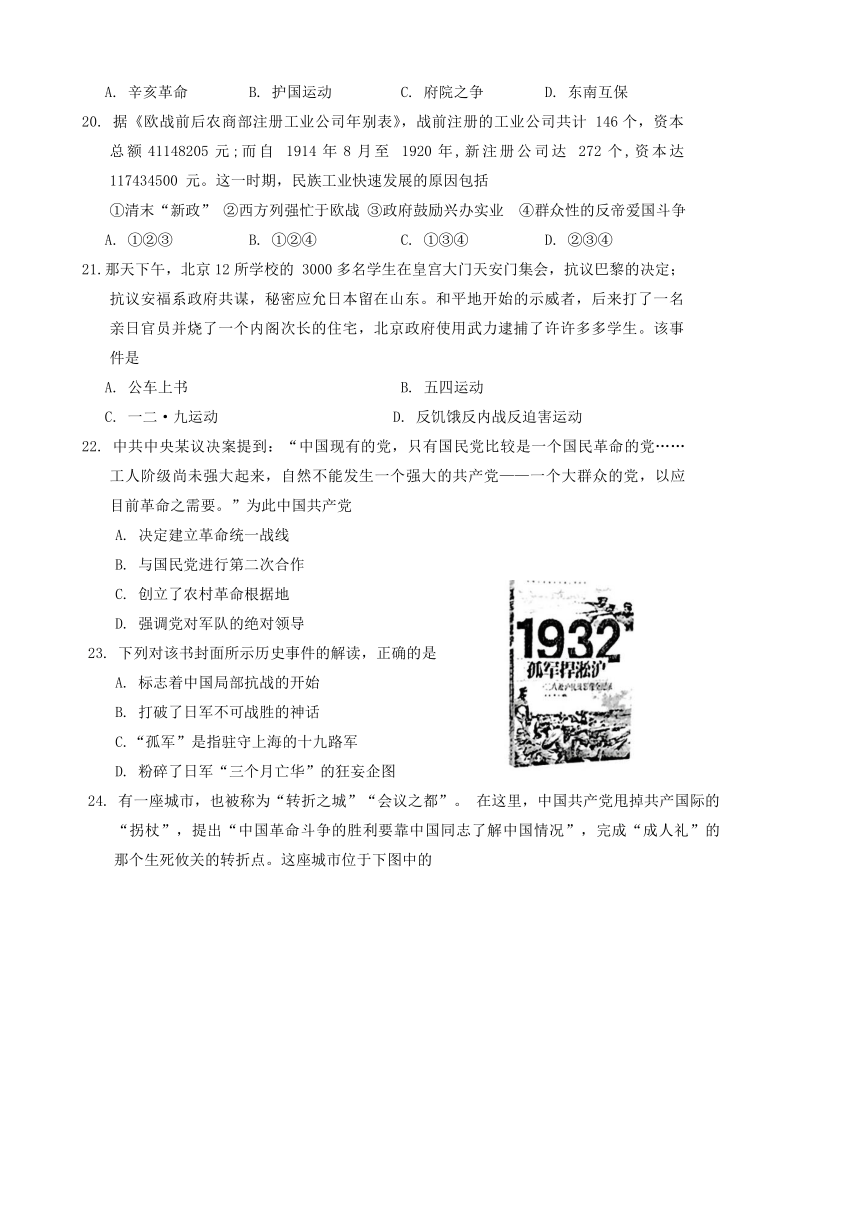

23. 下列对该书封面所示历史事件的解读,正确的是

A. 标志着中国局部抗战的开始

B. 打破了日军不可战胜的神话

C.“孤军”是指驻守上海的十九路军

D. 粉碎了日军“三个月亡华”的狂妄企图

24. 有一座城市,也被称为“转折之城”“会议之都”。 在这里,中国共产党甩掉共产国际的“拐杖”,提出“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”,完成“成人礼”的那个生死攸关的转折点。这座城市位于下图中的

A. ① B. ② C. ③ D. ④

25. 毛泽东在《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》中写道:“今秋如能检查减租政策的实施程度,并实行彻底减租,就能发扬农民群众的积极性,加强明年的对敌斗争,推动明年的生产运动。”据此可知,与文中“对敌斗争”相匹配的口号可能是

A. 打倒列强,除军阀 B. 打土豪,分田地

C. 打倒日本帝国主义 D. 和平、民主、团结

26. 到 1938年初,经过半年激烈的攻防战,日军侵占了华北、华东广大地区,但淮河两岸与津浦路沿线地区仍在中国军队掌控之中,侵华日军南北阻隔不能相连。为了将华北、华东两地连成一体,日军发动了新的军事行动。对此,国民政府组织了

A. 淞沪会战 B. 太原会战 C. 徐州会战 D. 武汉会战

27. 渡江战役前夕,中国人民解放军第三野战军政治部编印了《城市常识》,并下发给所有指战员学习。此举

A. 为接管北平等大城市做准备 B. 说明解放战争已取得全国胜利

C. 顺应了党的工作重心的转移 D. 有利于巩固新生的人民共和国

28. 下图描绘了 20世纪 40年代某次会议的场景,毛主席和宋庆龄站在画面中间,其他代表分列两旁。该图反映的是

A. 陕甘宁边区政府的成立 B. 重庆谈判的场景

C. 第一届政协会议的盛况 D. 五四宪法的制定

29. 某集团军某旅冰雕精神展厅内,有一首战士宋阿毛写下的绝笔诗:“我爱亲人和祖国,更爱我的荣誉,我是一名光荣的志愿军战士。冰雪啊!我绝不屈服于你,哪怕是冻死,我也要高傲地耸立在我的阵地上!”“冰雕精神”形成于

A. 新民主主义革命时期 B. 社会主义革命时期

C. 全面建设社会主义时期 D. 改革开放新时期

30. 1950年 1 月 6 日,外交部以中国人民解放军北京市军事管制委员会的名义发布布告:“某些外国,过去利用不平等条约中所谓“驻兵权”,在北京市内占据地面,建筑兵营。现在此项地产权,因不平等条约之取消,自应收回。”这体现了新中国初期的外交方针是

A. 另起炉灶 B. 打扫干净屋子再请客 C. 一边倒 D. 不结盟

31. 毛泽东在某次代表大会的开幕词中开宗明义地指明大会的任务是:“总结从七次大会以来的经验,团结全党,团结国内外一切可能团结的力量,为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗。”这次会议

A. 平反了一大批的冤假错案 B. 纠正了党内长期存在的左倾错误

C. 明确了我国经济体制改革的目标 D. 是我国建设社会主义道路的一次成功探索

32.2023 年是毛泽东同志诞辰130周年。毛泽东指出:“我们是革命党,是为群众办事的,如果也不学群众的语言,那就办不好。”下列毛泽东提出的口号或方针,按时间先后排序正确的是

①“政权是由枪杆子中取得的” ②“星星之火,可以燎原”

③“向雷锋同志学习” ④“百花齐放、百家争鸣”

A. ①②③④ B. ②①④③ C. ①②④③ D. ②③④①

33. 中共十一届三中全会后,广东省委向中央提交报告:“允许华侨、港澳商人直接投资办厂,也允许某些外国厂商投资设厂,或同他们兴办合营企业和旅游等业。”“既要维护我国的主权,执行中国的法律、法令,遵守我国的外汇管理和海关制度,又要在经济上实行开放政策。”由此,中央

A. 做出了改革开放的历史性决策 B. 批准设立了深圳等经济特区

C. 提出了“一国两制”的伟大构想 D. 确立了建立社会主义市场经济的目标

34. 邓小平于 1992年初,先后到武昌、深圳、珠海、上海等地视察,发表了一系列重要谈话,即南方谈话。南方谈话从理论上深刻回答了长期困扰人们思想的许多重大认识问题。下列项中,属于邓小平在南方谈话中提出的重要观点是

A. 解放思想,实事求是,团结一致向前看

B. 实践是检验真理的唯一标准

C. 我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段

D. 计划和市场不是社会主义和资本主义的本质区别

35. 21世纪,我国面临着诸多风险和挑战。阅读下表,据此可知

事件 回应

2016年,美国航母战斗群闯入南海 中国三大舰队在南海进行大规模军事演习

2019年,美国单方面执意挑起中美贸易摩擦 中国坚决反制,最终于2020 年 1 月共同签署《中美第一阶段经贸协议》

2019年,香港爆发“修例风波” 2020年6月,通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》

2020年,台湾地区举行“大选” 8月,中国人民解放军东部战区在台湾海峡组织实战化演练

2020年,新冠疫情爆发 中国政府积极防控,最大限度保护人民生命安全和身体健康,赢得疫情防控的最终胜利

A. 中国政府应对风险的能力不断加强 B. 和平与发展已不是当今世界的主题

C. 中华民族复兴进程受到了严重迟滞 D. 我国的国内外形势趋于平稳与缓和

试卷Ⅱ

二、非选择题(本大题共3 小题,每小题 10分,共30分)

36.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 由于西北用兵的需要,北宋在西北沿边建立了大量堡寨,虽其设立的初衷是出于军事需要,但实际上推动了西北地区的经济开发,出现了“蕃汉交易,市邑富庶,全胜近边州郡”的繁盛局面,一些堡寨甚至发展为较大的城镇。而范仲淹开通与蕃部接壤之边界榷场,进行互市,使边民互通有无。一时间“羌汉之民,相踵归业”者达“数万户”。

—杜雪飞《宋代边疆市场研究》

材料二 元“始开唐徕、汉延、秦家等渠,垦中兴、西凉、甘、肃、瓜、沙等州之土为水田若干,于是民之归者户四五万,悉授田种,颁农具;更造舟置黄河中,授诸部落及溃叛之来降者”。以后由于大量汉人、蒙古人、回鹘人以及来自中亚的穆斯林教徒的迁入,与他们和睦相处、繁衍生息……在元代的记述中,回回一词的含义已经发生了变化……在历史发展的过程中,最终形成了我国的一个单一的和新的民族民称。

—摘自尹江伟《党项民族溯源及其最终流向探考》、杨万全《回族族源探讨》

(1)根据材料一,指出与北宋对峙的西北少数民族政权的名称,并结合所学,概述北宋为维护西北边防安定所采取的措施。(4分)

(2)根据材料二,概括河西地区民族的特点,并结合所学,概述元朝在河西地区的统治措施及其积极影响。(6分)

37. (10分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国封建社会发展到明朝后期,产生了一批杰出的社会启蒙思想家,如黄宗羲、顾炎武、王夫之等人……黄宗羲认为,过去封建圣王提倡“崇本抑末”之道,仅仅是为了满足官廷贵族和佛巫倡优的享乐和消费,应当加以“痛绝”,开“救弊之端”。王夫之说:“大贾富民,国之司命”,关系到国家的经济命脉。国家要“惩墨吏,纾富民”,即惩治那些压抑和侵夺商贾的“墨吏滑胥”,扶持工商业者。

——唐宇元《明末清初启蒙思想家的经济思想》

材料二 戊戌时期,梁启超为近代实践辩护的一般方法是,根据时代的要求(“按今”),借鉴西方的方式(“采西”),打通传统的气韵(“通古”)。戊戌时期梁氏等人在万分急迫,近乎绝望的民族生存危机中,奋其全力,努力建设一个适应世界大势而又接通传统脉路的近代民族国家,终于使戊戌变法运动成为一场极具原创性和深远历史意义的思想解放和思想建设运动。

——龚郭清《近代民主追求与传统资源利用—戊戌变法时期梁启超个案研究》

(1)根据材料一,概括黄宗羲、王夫之共同的经济思想,并结合所学,概述明朝后期商业领域出现的新现象。(5分)

(2)根据材料二,结合所学,说明以梁启超为代表的维新派是如何从“按今”“采西”“通古”来为变法辩护的,并简述戊戌变法的意义。(5分)

38.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 1971年7月,美国总统国家安全事务助理基辛格为寻求中美和解,对中国进行了秘密访问。事后中美双方同时发表了美国总统尼克松将访问中国的公告,这一事件震动了全世界,它使中国进一步打开了对外交往的新局面,国际影响迅速扩大;它促使了一贯追随美国、坚持反华的日本佐藤政府的提前下台,中日关系亦迅速出现转机,先于美国实现了两国关系正常化。

——王国范《试论基辛格首次访华的国际影响》

材料二 世界大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,世界进入新的动荡变革期,但人类发展进步的大方向不会改变,世界历史曲折前进的大逻辑不会改变,国际社会命运与共的大趋势不会改变……我们不断深化对人类社会发展规律认识,对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案,体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观,顺应了各国人民的普遍愿望,指明了世界文明进步的方向,是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。

——习近平《在中央外事工作会议上的讲话》

(1)根据材料一,并结合所学,概述基辛格访华对 20 世纪70年代中国外交带来的影响。(4分)

(2)根据材料二,结合相关史实,概述“中国特色大国外交”为解决人类面临的各种复杂问题贡献的中国智慧和中国方案。(6分)

高一历史试题卷

温馨提示:

1. 全卷共38小题,满分为 100分,考试时间90分钟。本次考试采用闭卷笔答形式。

2. 全卷由试题卷和答题卷两部分组成,试题卷共8页,答题卷共4页。试题卷分试卷Ⅰ(选择题)和试卷Ⅱ(非选择题)两部分。试卷Ⅰ和试卷Ⅱ的答案必须做在答题卷的相应位置上。

3. 请用蓝、黑色墨水的钢笔或圆珠笔在答题卷密封区内将学校、姓名、学号填写在相应位置上。

试卷Ⅰ

一、选择题(本大题共35小题,每小题2分,共 70分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、选错均不得分)

1. 某处文化遗存被誉为“我国稻作农业起源考古的第一座里程碑”“重现了 7000年前的江南水乡”。该遗址是

A. 仰韶文化 B. 良渚文化 C. 龙山文化 D. 河姆渡文化

2. 商鞅变法是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法,其中一项重要举措是强制大家庭拆散为个体小家庭。下列项中,体现这一举措的是

A.“令民为什伍,而相牧司连坐” B.“民有二男以上不分异者,倍其赋”

C.“为田开阡陌封疆,而赋税平” D.“事末利及怠而贫者,举以为收孥”

3. 分封诸侯国是王朝巩固统治的重要举措。以下诸侯国分布示意图反映的历史时期是

A. 西周 B. 春秋 C. 战国 D. 西汉

4. 有史料记载:“往者,郡国诸侯各以其物贡输,往来烦杂,物多苦恶,或不偿其费;故郡国置输官以相给运,而便远方之贡。”“大农之诸官,尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之。”以上史料反映的是

A. 相地而衰征 B. 盐铁官营 C. 均输平准 D. 摊丁入亩

5.六朝是指公元3 世纪初-6世纪末的 300 多年间,先后有孙吴、东晋和宋、齐、梁、陈六个汉族政权在南京建都,合称为“六朝”。这一时期,南方经济有了明显的发展,主要原因有

①社会环境相对安定 ②孝文帝的改革

③大批北方人流亡南下 ④一年三熟的麦稻复种制普及

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

6.2014年交河故城(位于今吐鲁番以西)作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点被列入《世界遗产名录》。贞观年间,唐王朝曾在此设立

A. 渤海国 B. 西域都护府 C. 北庭都护府 D. 安西都护府

7. 下表为某一时期科举常设科目。据此判断,这一时期最有可能是

科举常设科目

科目 考察内容

进士科 时务策、帖经、杂文、诗赋

明经科 《礼记》、《春秋》、《论语》等儒家经典著作

明法科 律、令,朝廷刑法、试策

明字科 《说文》、《书林》,训诂知识和书法

明算科 《九章算术》、《周脾算经》、《孙子》等,考核术理

诸史科 《史记》、《汉书》、《后汉书》等,考察历史

童子科(10岁以下) 《孝经》、《论语》

武科 步射、马枪、马射、负重、语言、身材

医科 《本草经》、《伤寒论》

制科 随机考试,考试的时间及内容都由皇帝临时决定。

A. 汉朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 明朝

8. 有学者认为,两税法“唯以资产为宗,不以丁身为本”,使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。这表明,两税法

A. 允许不愿去服徭役的男子可以以庸代役B. 实现了从实物纳税到货币纳税的转变

C. 反映了国家对农民的人身控制逐渐放松 D. 废除了以人丁为征收标准的赋税制度

9.《宋史·职官志》记载:“国初沿五代之制,置使以总国计,应四方贡赋之人……通管盐铁、度支、户部,号曰‘计省’,位亚执政,目为‘计相’。”该职官是

A. 同平章事 B. 参知政事 C.三司使 D. 转运使

10.《金史·兵志》记载,女真初起时,“其部长曰孛茧,行兵则称曰猛安、谋克,从其多寡以为号。猛安者,千夫长也,谋克者,百夫长也”。这一制度

A. 基本沿袭了唐宋的制度 B. 官职设置分为南、北面官

C. 金国入主中原后被废除 D. 担负着军事和生产等职能

11. 右图是元代海运路线图。该路线

A. 即为唐宋时期的“瓷路”

B. 表明元代对外贸易发达

C. 说明元代有过短暂的对外开放

D. 反映南北方的经济互动与交流

12.《皇明祖训》为明太祖朱元璋主持编撰的典籍,其规定:“凡朝廷无皇子,必兄终弟及,须立嫡母所生者……若奸臣弃嫡立庶,庶者必守分勿动……朝廷即斩奸臣。”这一规定

A. 严禁大臣干预皇位继承事务

B. 否定了传统的嫡长子继承制

C. 是强化中央集权的重要体现

D. 旨在维护专制皇权的稳定性

13. 有学者如此描述清朝皇帝:“相对于明朝皇帝的儒学一统,清朝皇帝是拥有四个面孔的多面体。首先他是满族的首领,其次他又是汉族儒教意义上的皇帝,因声称手中握有元朝玉玺而成为蒙古帝国创始人成吉思汗的继承人,后来又成为藏传佛教的大施主。”这一描述体现了

A. 对官僚机构控制的强化 B. 统一多民族国家的稳固

C. 文化政策的开放和多元 D. 中国现代疆域版图的奠定

14. 观察下图,导致这一时期清朝人口变化的因素有

①大量的土地得到开垦 ②高产粮食作物的推广种植

③农业耕作技术的革命性突破 ④“滋生人丁,永不加赋”政策的实施

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

15. 科技进步是一个民族发展的不竭动力。下列中国古代科技成果,按出现的先后顺序排列正确的是

①孙思邈《千金方》 ②郭守敬《授时历》 ③沈括《梦溪笔谈》 ④徐光启《农政全书》

A. ②①③④ B. ①③②④ C. ①②③④ D. ③②④①

16.《大清律例》规定:“凡化外来降人犯罪者,并依律拟断。”清政府认为,“化外人既来归附,即为王民”,也就是将“化外来降人”视同内地民人,因此适用大清律。鸦片战争后,这一律条成为一纸空文,主要是由于列强获得了

A. 协定关税 B. 通商口岸传教权 C. 领事裁判权 D. 片面最惠国待遇

17.1872年,李鸿章向清廷上奏:“翼为中土开此风气,渐收利权”,“庶使我内江外海之利不至为洋人尽占,其关系于国计民生者,实非浅鲜。”清廷批准了李鸿章的奏折,并于上海成立了

A. 江南机器制造总局 B. 上海机器织布局

C. 上海轮船招商局 D. 开平煤矿

18. 有学者根据“中国近现代思想史专业数据库”检索统计了“革命”和“维新”(含“改革”“改良”)的使用次数,统计结果如下图。下列项中对各阶段变化的原因,分析正确的是

A. ①-义和团运动的兴起 B. ②-中国同盟会的成立

C. ③-革命党二次革命的失败 D. ④-蒋介石发动反革命政变

19. 有学者指出,“革命派缔造了民国的基石,袁世凯得到了民国的名器,这是当时中国社会选择的结果。但前者并不甘心于这一种结果,后者并不满足于这种结果,于是,开始于清末的民主和专制之争,注定在新的历史条件下展开新的肉搏。”体现“新的肉搏”的是

A. 辛亥革命 B. 护国运动 C. 府院之争 D. 东南互保

20. 据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前注册的工业公司共计 146个,资本总额41148205元;而自 1914年8月至 1920年,新注册公司达 272个,资本达 117434500 元。这一时期,民族工业快速发展的原因包括

①清末“新政” ②西方列强忙于欧战 ③政府鼓励兴办实业 ④群众性的反帝爱国斗争

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

21.那天下午,北京12所学校的 3000多名学生在皇宫大门天安门集会,抗议巴黎的决定;抗议安福系政府共谋,秘密应允日本留在山东。和平地开始的示威者,后来打了一名亲日官员并烧了一个内阁次长的住宅,北京政府使用武力逮捕了许许多多学生。该事件是

A. 公车上书 B. 五四运动

C. 一二·九运动 D. 反饥饿反内战反迫害运动

22. 中共中央某议决案提到:“中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党……工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。”为此中国共产党

A. 决定建立革命统一战线

B. 与国民党进行第二次合作

C. 创立了农村革命根据地

D. 强调党对军队的绝对领导

23. 下列对该书封面所示历史事件的解读,正确的是

A. 标志着中国局部抗战的开始

B. 打破了日军不可战胜的神话

C.“孤军”是指驻守上海的十九路军

D. 粉碎了日军“三个月亡华”的狂妄企图

24. 有一座城市,也被称为“转折之城”“会议之都”。 在这里,中国共产党甩掉共产国际的“拐杖”,提出“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”,完成“成人礼”的那个生死攸关的转折点。这座城市位于下图中的

A. ① B. ② C. ③ D. ④

25. 毛泽东在《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》中写道:“今秋如能检查减租政策的实施程度,并实行彻底减租,就能发扬农民群众的积极性,加强明年的对敌斗争,推动明年的生产运动。”据此可知,与文中“对敌斗争”相匹配的口号可能是

A. 打倒列强,除军阀 B. 打土豪,分田地

C. 打倒日本帝国主义 D. 和平、民主、团结

26. 到 1938年初,经过半年激烈的攻防战,日军侵占了华北、华东广大地区,但淮河两岸与津浦路沿线地区仍在中国军队掌控之中,侵华日军南北阻隔不能相连。为了将华北、华东两地连成一体,日军发动了新的军事行动。对此,国民政府组织了

A. 淞沪会战 B. 太原会战 C. 徐州会战 D. 武汉会战

27. 渡江战役前夕,中国人民解放军第三野战军政治部编印了《城市常识》,并下发给所有指战员学习。此举

A. 为接管北平等大城市做准备 B. 说明解放战争已取得全国胜利

C. 顺应了党的工作重心的转移 D. 有利于巩固新生的人民共和国

28. 下图描绘了 20世纪 40年代某次会议的场景,毛主席和宋庆龄站在画面中间,其他代表分列两旁。该图反映的是

A. 陕甘宁边区政府的成立 B. 重庆谈判的场景

C. 第一届政协会议的盛况 D. 五四宪法的制定

29. 某集团军某旅冰雕精神展厅内,有一首战士宋阿毛写下的绝笔诗:“我爱亲人和祖国,更爱我的荣誉,我是一名光荣的志愿军战士。冰雪啊!我绝不屈服于你,哪怕是冻死,我也要高傲地耸立在我的阵地上!”“冰雕精神”形成于

A. 新民主主义革命时期 B. 社会主义革命时期

C. 全面建设社会主义时期 D. 改革开放新时期

30. 1950年 1 月 6 日,外交部以中国人民解放军北京市军事管制委员会的名义发布布告:“某些外国,过去利用不平等条约中所谓“驻兵权”,在北京市内占据地面,建筑兵营。现在此项地产权,因不平等条约之取消,自应收回。”这体现了新中国初期的外交方针是

A. 另起炉灶 B. 打扫干净屋子再请客 C. 一边倒 D. 不结盟

31. 毛泽东在某次代表大会的开幕词中开宗明义地指明大会的任务是:“总结从七次大会以来的经验,团结全党,团结国内外一切可能团结的力量,为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗。”这次会议

A. 平反了一大批的冤假错案 B. 纠正了党内长期存在的左倾错误

C. 明确了我国经济体制改革的目标 D. 是我国建设社会主义道路的一次成功探索

32.2023 年是毛泽东同志诞辰130周年。毛泽东指出:“我们是革命党,是为群众办事的,如果也不学群众的语言,那就办不好。”下列毛泽东提出的口号或方针,按时间先后排序正确的是

①“政权是由枪杆子中取得的” ②“星星之火,可以燎原”

③“向雷锋同志学习” ④“百花齐放、百家争鸣”

A. ①②③④ B. ②①④③ C. ①②④③ D. ②③④①

33. 中共十一届三中全会后,广东省委向中央提交报告:“允许华侨、港澳商人直接投资办厂,也允许某些外国厂商投资设厂,或同他们兴办合营企业和旅游等业。”“既要维护我国的主权,执行中国的法律、法令,遵守我国的外汇管理和海关制度,又要在经济上实行开放政策。”由此,中央

A. 做出了改革开放的历史性决策 B. 批准设立了深圳等经济特区

C. 提出了“一国两制”的伟大构想 D. 确立了建立社会主义市场经济的目标

34. 邓小平于 1992年初,先后到武昌、深圳、珠海、上海等地视察,发表了一系列重要谈话,即南方谈话。南方谈话从理论上深刻回答了长期困扰人们思想的许多重大认识问题。下列项中,属于邓小平在南方谈话中提出的重要观点是

A. 解放思想,实事求是,团结一致向前看

B. 实践是检验真理的唯一标准

C. 我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段

D. 计划和市场不是社会主义和资本主义的本质区别

35. 21世纪,我国面临着诸多风险和挑战。阅读下表,据此可知

事件 回应

2016年,美国航母战斗群闯入南海 中国三大舰队在南海进行大规模军事演习

2019年,美国单方面执意挑起中美贸易摩擦 中国坚决反制,最终于2020 年 1 月共同签署《中美第一阶段经贸协议》

2019年,香港爆发“修例风波” 2020年6月,通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》

2020年,台湾地区举行“大选” 8月,中国人民解放军东部战区在台湾海峡组织实战化演练

2020年,新冠疫情爆发 中国政府积极防控,最大限度保护人民生命安全和身体健康,赢得疫情防控的最终胜利

A. 中国政府应对风险的能力不断加强 B. 和平与发展已不是当今世界的主题

C. 中华民族复兴进程受到了严重迟滞 D. 我国的国内外形势趋于平稳与缓和

试卷Ⅱ

二、非选择题(本大题共3 小题,每小题 10分,共30分)

36.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 由于西北用兵的需要,北宋在西北沿边建立了大量堡寨,虽其设立的初衷是出于军事需要,但实际上推动了西北地区的经济开发,出现了“蕃汉交易,市邑富庶,全胜近边州郡”的繁盛局面,一些堡寨甚至发展为较大的城镇。而范仲淹开通与蕃部接壤之边界榷场,进行互市,使边民互通有无。一时间“羌汉之民,相踵归业”者达“数万户”。

—杜雪飞《宋代边疆市场研究》

材料二 元“始开唐徕、汉延、秦家等渠,垦中兴、西凉、甘、肃、瓜、沙等州之土为水田若干,于是民之归者户四五万,悉授田种,颁农具;更造舟置黄河中,授诸部落及溃叛之来降者”。以后由于大量汉人、蒙古人、回鹘人以及来自中亚的穆斯林教徒的迁入,与他们和睦相处、繁衍生息……在元代的记述中,回回一词的含义已经发生了变化……在历史发展的过程中,最终形成了我国的一个单一的和新的民族民称。

—摘自尹江伟《党项民族溯源及其最终流向探考》、杨万全《回族族源探讨》

(1)根据材料一,指出与北宋对峙的西北少数民族政权的名称,并结合所学,概述北宋为维护西北边防安定所采取的措施。(4分)

(2)根据材料二,概括河西地区民族的特点,并结合所学,概述元朝在河西地区的统治措施及其积极影响。(6分)

37. (10分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国封建社会发展到明朝后期,产生了一批杰出的社会启蒙思想家,如黄宗羲、顾炎武、王夫之等人……黄宗羲认为,过去封建圣王提倡“崇本抑末”之道,仅仅是为了满足官廷贵族和佛巫倡优的享乐和消费,应当加以“痛绝”,开“救弊之端”。王夫之说:“大贾富民,国之司命”,关系到国家的经济命脉。国家要“惩墨吏,纾富民”,即惩治那些压抑和侵夺商贾的“墨吏滑胥”,扶持工商业者。

——唐宇元《明末清初启蒙思想家的经济思想》

材料二 戊戌时期,梁启超为近代实践辩护的一般方法是,根据时代的要求(“按今”),借鉴西方的方式(“采西”),打通传统的气韵(“通古”)。戊戌时期梁氏等人在万分急迫,近乎绝望的民族生存危机中,奋其全力,努力建设一个适应世界大势而又接通传统脉路的近代民族国家,终于使戊戌变法运动成为一场极具原创性和深远历史意义的思想解放和思想建设运动。

——龚郭清《近代民主追求与传统资源利用—戊戌变法时期梁启超个案研究》

(1)根据材料一,概括黄宗羲、王夫之共同的经济思想,并结合所学,概述明朝后期商业领域出现的新现象。(5分)

(2)根据材料二,结合所学,说明以梁启超为代表的维新派是如何从“按今”“采西”“通古”来为变法辩护的,并简述戊戌变法的意义。(5分)

38.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 1971年7月,美国总统国家安全事务助理基辛格为寻求中美和解,对中国进行了秘密访问。事后中美双方同时发表了美国总统尼克松将访问中国的公告,这一事件震动了全世界,它使中国进一步打开了对外交往的新局面,国际影响迅速扩大;它促使了一贯追随美国、坚持反华的日本佐藤政府的提前下台,中日关系亦迅速出现转机,先于美国实现了两国关系正常化。

——王国范《试论基辛格首次访华的国际影响》

材料二 世界大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,世界进入新的动荡变革期,但人类发展进步的大方向不会改变,世界历史曲折前进的大逻辑不会改变,国际社会命运与共的大趋势不会改变……我们不断深化对人类社会发展规律认识,对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案,体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观,顺应了各国人民的普遍愿望,指明了世界文明进步的方向,是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。

——习近平《在中央外事工作会议上的讲话》

(1)根据材料一,并结合所学,概述基辛格访华对 20 世纪70年代中国外交带来的影响。(4分)

(2)根据材料二,结合相关史实,概述“中国特色大国外交”为解决人类面临的各种复杂问题贡献的中国智慧和中国方案。(6分)

同课章节目录