1.2 地球的圈层结构 课件(共31张PPT) 2023-2024学年高一年级地理中图版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 1.2 地球的圈层结构 课件(共31张PPT) 2023-2024学年高一年级地理中图版(2019)必修第一册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 13:51:55 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

地球的

宇宙环境

第一章 第一节

了解地球内部圈层的划分依据;

能够绘制示意图,简单表示地球的内部圈层结构;

认识地球外部圈层结构,了解地球上淡水资源的有限性。

新课导入

资料一:

古代,中国人认为地下有十八层地狱;有的古代哲学家认为地球内部充满了水,在上古时期爆发造成了大洪水的灾难。

阅读

资料二:

近代,人们发现在矿井中越往深处温度越高,根据这种温度增加的速度来计算,地心的温度应高达100 000℃,在这样的高温下,任何物质都会变为气态,于是形成了“气态地核说”。

资料三:

经现代探测仪器的测算,地壳地球内部的温度增长速度是随着深度的增加而逐渐减缓的,由此,人们推算出地核中心的温度约为5 000℃。

后来,人们又推算出地球的平均密度为5.5×103千克/米3,而构成地表的岩石的平均密度只有2.7~2.9×103千克/米3 。这就意味着地球深处的物质平均密度一定比地面岩石大得多,不可能是水或气体。

阅读

地球内部是怎样的?

新课导入

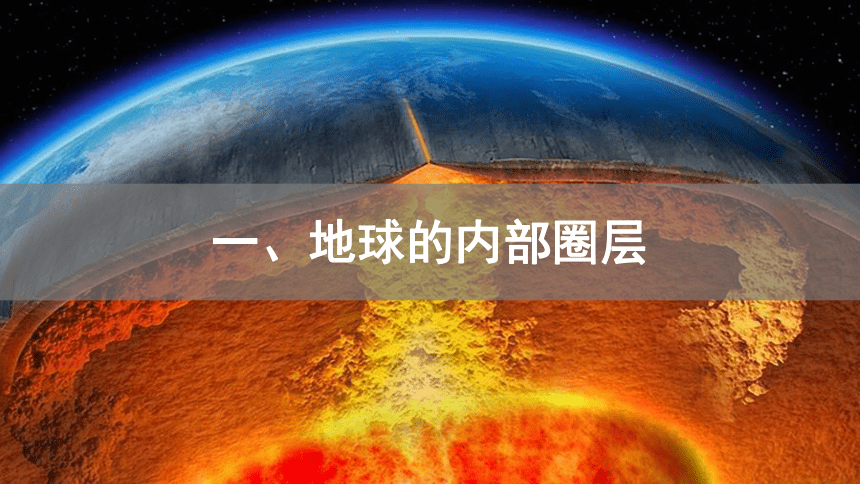

一、地球的内部圈层

盒子里面是什么

活动

1.三个外表完全一样的密闭小盒子、并在盒子里面分别装入乒乓球、小石头和橡皮泥。

2.请同学们通过摇晃、手感、听声等方式推测盒子里装的可能是什么物品,并说明依据。

如果请你研究地球内部的信息,这个小实验对你有什么启发?查看资料,看看科学家为了了解地球内部的信息,采用了哪些探测方法

思考

人类如何探究看不到的“地下世界”?

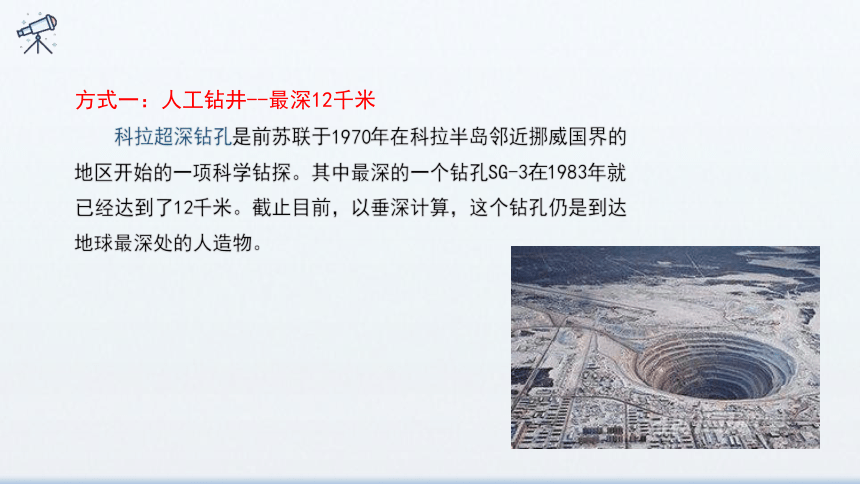

方式一:人工钻井--最深12千米

科拉超深钻孔是前苏联于1970年在科拉半岛邻近挪威国界的地区开始的一项科学钻探。其中最深的一个钻孔SG-3在1983年就已经达到了12千米。截止目前,以垂深计算,这个钻孔仍是到达地球最深处的人造物。

方式二:利用地震波(人工、自然)

人工震源车给地球做“CT”,指通过对地下深部和地表浅层的活断层探测,不仅可以查明断层的性质和活动,还能为地铁、越江隧道等大型工程和建筑的抗震设计及城市防震减灾制定安全策略。

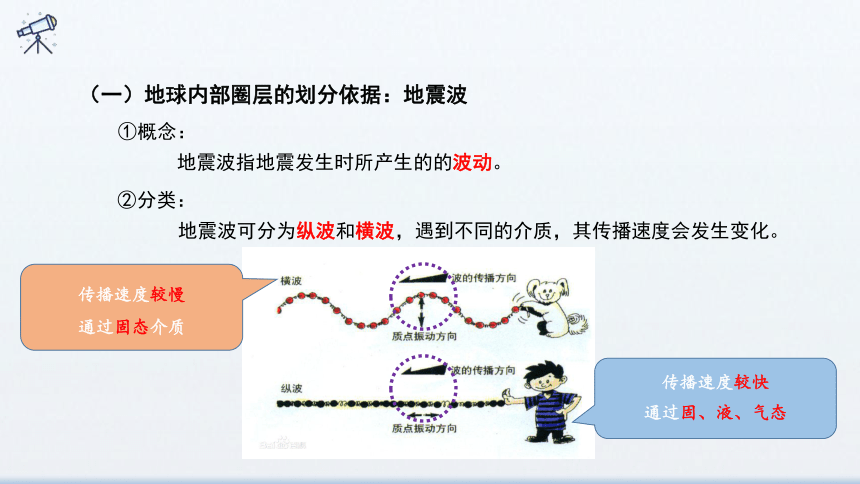

(一)地球内部圈层的划分依据:地震波

①概念:

地震波指地震发生时所产生的的波动。

②分类:

地震波可分为纵波和横波,遇到不同的介质,其传播速度会发生变化。

传播速度较慢

通过固态介质

传播速度较快

通过固、液、气态

活动

第1次变化

第2次变化

如何划分地球的内部结构

(1)地震波传播速度在传播过程中发生几次明显的变化?

(2)根据这些变化,我们应该将地球划分为几个圈层?

(3)在某次变化中,横波速度突变为0 ,说明其下层介质肯定不是何种状态?

思考

地球的内部圈层结构示意图

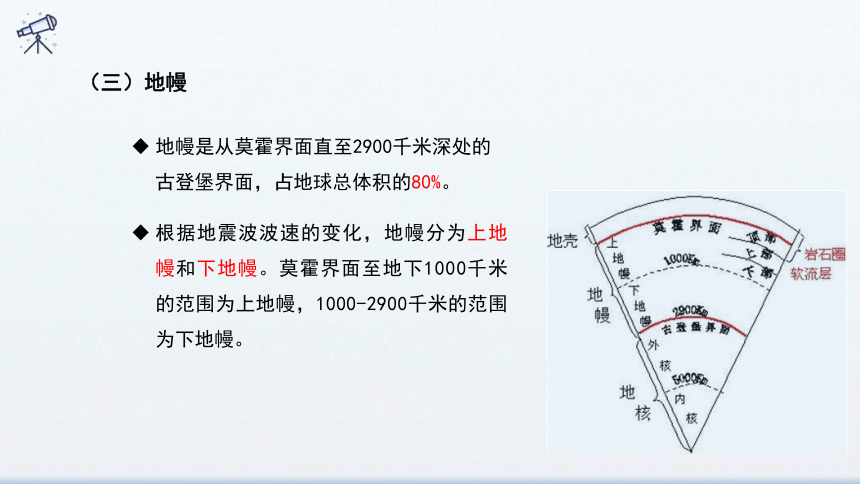

(三)地幔

根据地震波波速的变化,地幔分为上地幔和下地幔。莫霍界面至地下1000千米的范围为上地幔,1000-2900千米的范围为下地幔。

地幔是从莫霍界面直至2900千米深处的古登堡界面,占地球总体积的80%。

(四)地核

外地核可能呈熔融状态,包围着内地核。内地核由于压力极大,铁原子和镍原子被挤到一起形成一个固态金属球。

古登堡界面以下至地心为地核。它主要由铁和镍等金属组成。根据地震波的变化,可将地核分为外地核和内地核两层。

动手画画我们生活的“地下世界”

活动

地核

(一)地球内部圈层的划分依据:地震波

根据地震波在地下不同深度的介质中传播速度的变化,可将地球的内 部圈层分为三层:地壳、地幔和地核。

③划分依据:

33km

2900km

(二)地壳

地壳是地球表面一层由固体岩石组成的坚硬外壳,位于莫霍界面以外。

地壳厚薄不一,平均厚度为17千米。大洋地壳较薄,一般为5-10千米;大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米。但各地差异大,如我国青藏高原地壳厚度超过65千米。

小结

名称 划分 主要特点

地壳 地表至莫霍面 ①主要由岩石组成

②厚度不一,大陆厚,海洋薄

地幔 莫霍面至古登堡面 ①分为上地幔和下地幔

②上地幔存在软流层,是岩浆发源地

地核 古登堡面至地心 ①主要由铁、镍组成②分为外地核和内地核

③外地核为熔融状态,内地核为固态金属球

地壳与上地幔顶

部合称岩石圈

地壳

地幔

外

地

核

内

地

核

二、地球的外部圈层

思考

1、通过读图,找一找地球外面都有些什么?

2、地球的外部可以分为几个圈层?

从上至下有:白云、树林、熊猫、人类、海洋生物等

大气圈、生物圈和水圈等

地球的外部圈层

包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生态和发展的自然环境。

(一)大气圈

①概念:

大气圈是指环绕地球的气体层,其下部的边界为地球海陆表面。

2 000~3 000千米

大气的密度随高度的增加逐渐减小

(一)大气圈

②主要成分:

大气圈是由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

大气的成分

(一)大气圈

③作用:

大气圈笼罩着地球,使地球上的温度变化更和缓,对地球起到遮阳和保温作用;大气中的臭氧层是防紫外线的天然屏障;同时提供了生物生存所必需的氧气;大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

(二)水圈

水圈是由地球表层水体构成的连续的不规则圈层。

包括地表水(海洋、河流、湖泊等)、地下水、大气水和生物水等。

地球上的水

海洋水

冰川水

河流水

湖泊水

大气水

地表水

地下水

生物水

(二)水圈

地球上的水中有97%是海洋咸水,3%是淡水。约2/3的淡水储存在南北极和高山地区的冰川中。

地球上淡水的构成

(二)水圈

思考

阅读地球上淡水的构成图,地球上可利用的淡水资源非常有限,对此我们人类应该如何做?

(二)水圈

开源节流

保护水资源

(二)生物圈

广义:地球上所有生物及其生存环境构成的圈层。

狭义:指生物本身。

生物圈并不单独占有空间,而是存在于大气圈下层、整个水圈和岩石圈上层。

一个特殊和重要的圈层

在高空和地球内部各圈层基本上是上下平行分布;

在地球表面附近,各个圈层却是相互渗透相互重叠。

小结

阅读课本P17页案例研究内容,探讨并思考人类开展“生物圈2号”实验的意义是什么?

阅读

地球的圈层结构

地球的内部圈层

地球的外部圈层

划分依据:地震波

地壳

地幔

地核

大气圈

水圈

生物圈

地球的

宇宙环境

第一章 第一节

了解地球内部圈层的划分依据;

能够绘制示意图,简单表示地球的内部圈层结构;

认识地球外部圈层结构,了解地球上淡水资源的有限性。

新课导入

资料一:

古代,中国人认为地下有十八层地狱;有的古代哲学家认为地球内部充满了水,在上古时期爆发造成了大洪水的灾难。

阅读

资料二:

近代,人们发现在矿井中越往深处温度越高,根据这种温度增加的速度来计算,地心的温度应高达100 000℃,在这样的高温下,任何物质都会变为气态,于是形成了“气态地核说”。

资料三:

经现代探测仪器的测算,地壳地球内部的温度增长速度是随着深度的增加而逐渐减缓的,由此,人们推算出地核中心的温度约为5 000℃。

后来,人们又推算出地球的平均密度为5.5×103千克/米3,而构成地表的岩石的平均密度只有2.7~2.9×103千克/米3 。这就意味着地球深处的物质平均密度一定比地面岩石大得多,不可能是水或气体。

阅读

地球内部是怎样的?

新课导入

一、地球的内部圈层

盒子里面是什么

活动

1.三个外表完全一样的密闭小盒子、并在盒子里面分别装入乒乓球、小石头和橡皮泥。

2.请同学们通过摇晃、手感、听声等方式推测盒子里装的可能是什么物品,并说明依据。

如果请你研究地球内部的信息,这个小实验对你有什么启发?查看资料,看看科学家为了了解地球内部的信息,采用了哪些探测方法

思考

人类如何探究看不到的“地下世界”?

方式一:人工钻井--最深12千米

科拉超深钻孔是前苏联于1970年在科拉半岛邻近挪威国界的地区开始的一项科学钻探。其中最深的一个钻孔SG-3在1983年就已经达到了12千米。截止目前,以垂深计算,这个钻孔仍是到达地球最深处的人造物。

方式二:利用地震波(人工、自然)

人工震源车给地球做“CT”,指通过对地下深部和地表浅层的活断层探测,不仅可以查明断层的性质和活动,还能为地铁、越江隧道等大型工程和建筑的抗震设计及城市防震减灾制定安全策略。

(一)地球内部圈层的划分依据:地震波

①概念:

地震波指地震发生时所产生的的波动。

②分类:

地震波可分为纵波和横波,遇到不同的介质,其传播速度会发生变化。

传播速度较慢

通过固态介质

传播速度较快

通过固、液、气态

活动

第1次变化

第2次变化

如何划分地球的内部结构

(1)地震波传播速度在传播过程中发生几次明显的变化?

(2)根据这些变化,我们应该将地球划分为几个圈层?

(3)在某次变化中,横波速度突变为0 ,说明其下层介质肯定不是何种状态?

思考

地球的内部圈层结构示意图

(三)地幔

根据地震波波速的变化,地幔分为上地幔和下地幔。莫霍界面至地下1000千米的范围为上地幔,1000-2900千米的范围为下地幔。

地幔是从莫霍界面直至2900千米深处的古登堡界面,占地球总体积的80%。

(四)地核

外地核可能呈熔融状态,包围着内地核。内地核由于压力极大,铁原子和镍原子被挤到一起形成一个固态金属球。

古登堡界面以下至地心为地核。它主要由铁和镍等金属组成。根据地震波的变化,可将地核分为外地核和内地核两层。

动手画画我们生活的“地下世界”

活动

地核

(一)地球内部圈层的划分依据:地震波

根据地震波在地下不同深度的介质中传播速度的变化,可将地球的内 部圈层分为三层:地壳、地幔和地核。

③划分依据:

33km

2900km

(二)地壳

地壳是地球表面一层由固体岩石组成的坚硬外壳,位于莫霍界面以外。

地壳厚薄不一,平均厚度为17千米。大洋地壳较薄,一般为5-10千米;大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米。但各地差异大,如我国青藏高原地壳厚度超过65千米。

小结

名称 划分 主要特点

地壳 地表至莫霍面 ①主要由岩石组成

②厚度不一,大陆厚,海洋薄

地幔 莫霍面至古登堡面 ①分为上地幔和下地幔

②上地幔存在软流层,是岩浆发源地

地核 古登堡面至地心 ①主要由铁、镍组成②分为外地核和内地核

③外地核为熔融状态,内地核为固态金属球

地壳与上地幔顶

部合称岩石圈

地壳

地幔

外

地

核

内

地

核

二、地球的外部圈层

思考

1、通过读图,找一找地球外面都有些什么?

2、地球的外部可以分为几个圈层?

从上至下有:白云、树林、熊猫、人类、海洋生物等

大气圈、生物圈和水圈等

地球的外部圈层

包括大气圈、水圈、生物圈等,这些圈层之间相互联系、相互制约,形成人类赖以生态和发展的自然环境。

(一)大气圈

①概念:

大气圈是指环绕地球的气体层,其下部的边界为地球海陆表面。

2 000~3 000千米

大气的密度随高度的增加逐渐减小

(一)大气圈

②主要成分:

大气圈是由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

大气的成分

(一)大气圈

③作用:

大气圈笼罩着地球,使地球上的温度变化更和缓,对地球起到遮阳和保温作用;大气中的臭氧层是防紫外线的天然屏障;同时提供了生物生存所必需的氧气;大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

(二)水圈

水圈是由地球表层水体构成的连续的不规则圈层。

包括地表水(海洋、河流、湖泊等)、地下水、大气水和生物水等。

地球上的水

海洋水

冰川水

河流水

湖泊水

大气水

地表水

地下水

生物水

(二)水圈

地球上的水中有97%是海洋咸水,3%是淡水。约2/3的淡水储存在南北极和高山地区的冰川中。

地球上淡水的构成

(二)水圈

思考

阅读地球上淡水的构成图,地球上可利用的淡水资源非常有限,对此我们人类应该如何做?

(二)水圈

开源节流

保护水资源

(二)生物圈

广义:地球上所有生物及其生存环境构成的圈层。

狭义:指生物本身。

生物圈并不单独占有空间,而是存在于大气圈下层、整个水圈和岩石圈上层。

一个特殊和重要的圈层

在高空和地球内部各圈层基本上是上下平行分布;

在地球表面附近,各个圈层却是相互渗透相互重叠。

小结

阅读课本P17页案例研究内容,探讨并思考人类开展“生物圈2号”实验的意义是什么?

阅读

地球的圈层结构

地球的内部圈层

地球的外部圈层

划分依据:地震波

地壳

地幔

地核

大气圈

水圈

生物圈