第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变 检测练习(含解析)--2023-2024学年高中统编版(2019)必修中外历史纲要下

文档属性

| 名称 | 第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变 检测练习(含解析)--2023-2024学年高中统编版(2019)必修中外历史纲要下 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 920.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 18:19:16 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变 检测练习

一、单选题

1.《全球通史》中写道:1917年俄国爆发了两次革命,第一次在俄历2月,结束了沙皇专制统治:第二次在俄历10月,推翻了临时政府,确立了苏维埃政权。俄国十月革命( )

A.推翻沙皇专制统治 B.出现两个政权并存的局面

C.走上资本主义道路 D.建立第一个社会主义国家

2.1928年夏,斯大林提出,"现在我们需要大批大批的、成千上万的能够在各种知识部门中成为行家的新的布尔什维克干部"。1937年3月,斯大林又提出,"挑选工作人员,第一是政治的标志,即是否值得在政治上信任;第二是业务的标志,即是否适合做某一项具体工作。”斯大林的主张( )

A.推进了工业化战略 B.奠定了社会主义制度的基础

C.发展了新经济政策 D.弥补了计划经济体制的弊端

3.乔治·奥威尔对甘地的非暴力不合作做出了另一番的解释:“在每次危机中,甘地都会挺身而出,制止暴力——从英国人的角度看,这意味着印度人根本无法采取任何有效的行动。”材料说明非暴力不合作运动( )

A.无法阻止暴力冲突的发生 B.沉重打击英国殖民统治

C.不符合印度解放斗争需要 D.限制了反帝运动的发展

4.一战后,美、英、法三国对国际联盟提出了各自的构想,如下表所示。这反映出

国家 主张

美国 主张允许德国和小国加入国联,并要求由国联管理德国的前殖民地和前奥斯曼帝国的领地

英国 希望国联成为几个大国之间仲裁纠纷的组织

法国 规定德国不得加入国联,并要求在国联建立一支国际部队,设立国际总参谋部,监督各国兵力并在必要时采取军事行动

A.民族解放运动获得了新发展 B.列强争夺国际事务主导权

C.西方大国携手维护世界和平 D.世界政治中心发生了转移

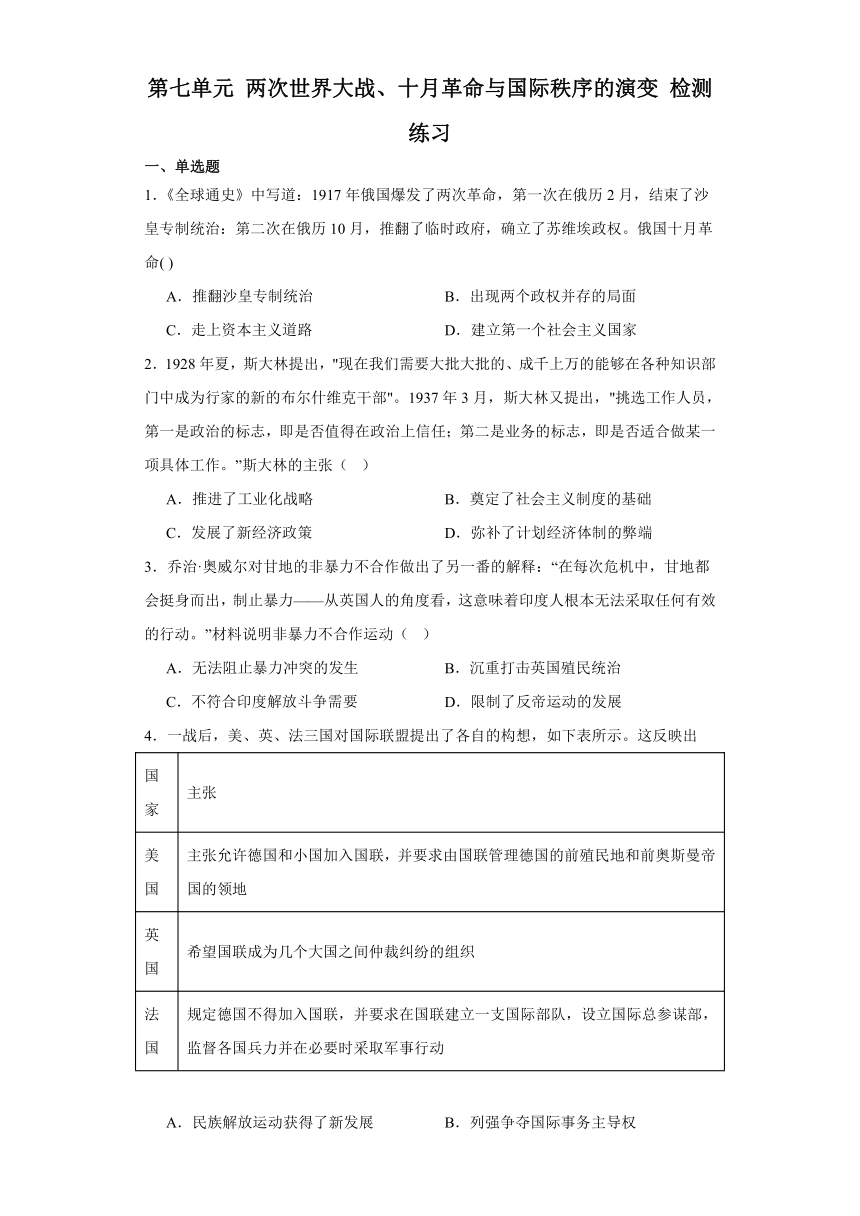

5.下图是发表于1935年的一幅政治漫画。漫画中象征“国联”的女子,试图以一臂之力将“战争”怪兽关在笼子里。该漫画的主旨是

A.肯定国联制止战争的作用 B.揭露德意法西斯的野心

C.批判英法等国的绥靖政策 D.表达对国际局势的担忧

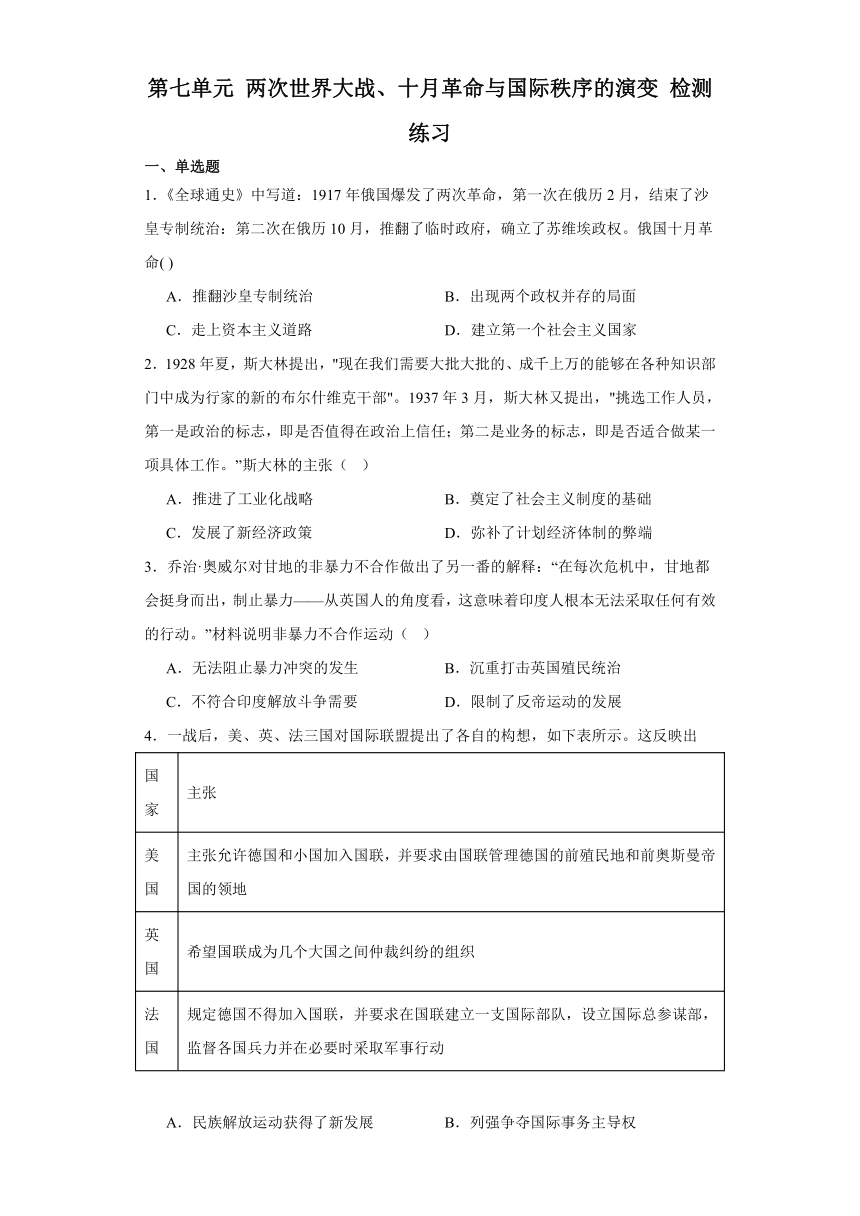

6.下图立足于战争与革命的视角审视1917年发生在俄国的系列革命,从中可推知

A.战争是历史演进的决定因素 B.革命是变革社会的唯一途径

C.反战是俄国革命的核心课题 D.民心是统治兴亡的重要基础

7.美国记者约翰·里德是1917年俄国革命的亲历者,他在书中写到:“布尔什维克成功的唯一原因在于:他们实现了最基层百姓那普遍而单纯的愿望,号召他们起来摧毁旧制度,然后同他们一道,在旧制度的废墟上构建起新的制度的框架”。这一观点( )

A.认为巩固工农联盟是当务之急 B.意在扩大十月革命的影响

C.否认西方资本主义的民主政治 D.揭示俄国革命胜利的原因

8.第一次世界大战中.德军败战,标志德国“速决战”破产,该战役是( )

A.凡尔登战役 B.马恩河战役 C.索姆河战役 D.日德兰海战

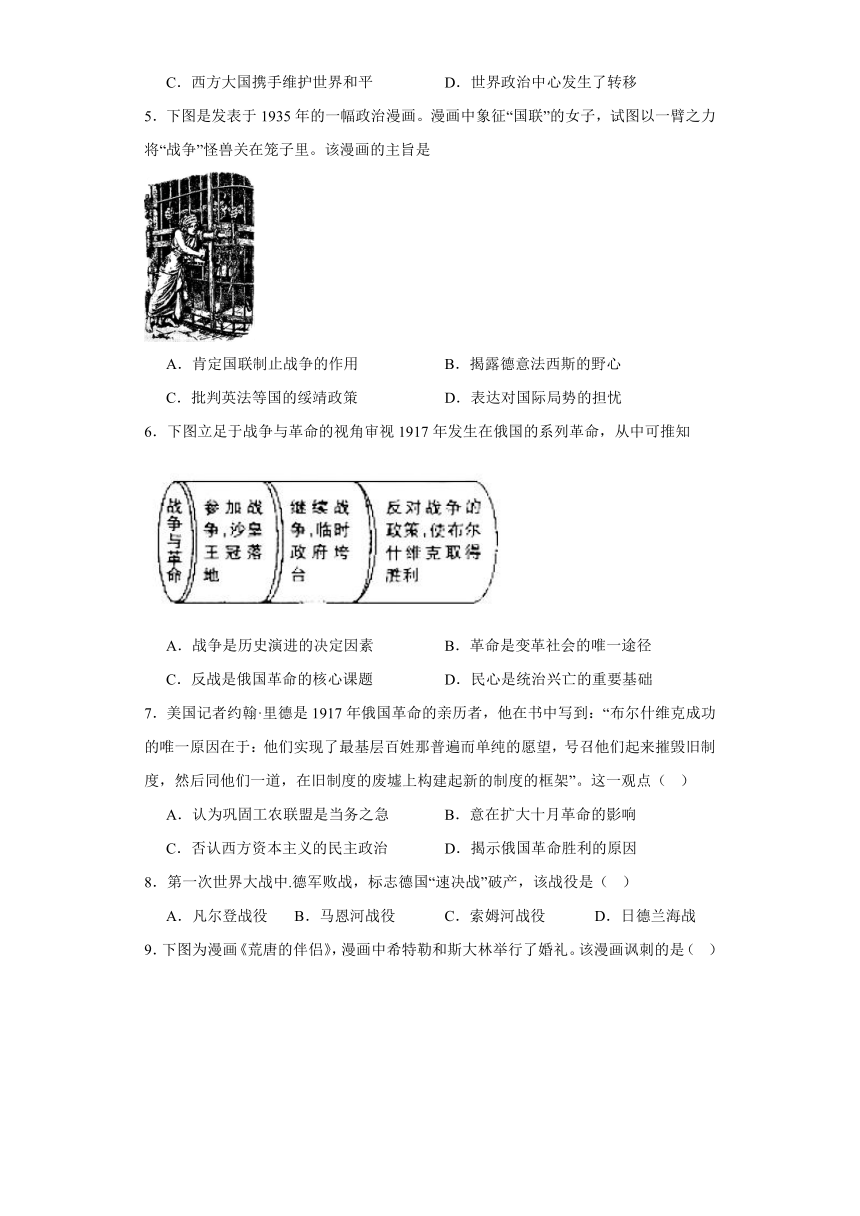

9.下图为漫画《荒唐的伴侣》,漫画中希特勒和斯大林举行了婚礼。该漫画讽刺的是( )

A.德意日法西斯的结盟 B.《苏德互不侵犯条约》的签订

C.英法制造慕尼黑阴谋 D.大国纵容德意武装干涉西班牙

10.下表是一战期间各主要参战国伤亡人数占其总人口的比例,对此表解读正确的一项是

法国 1:28 英国 1:57

德国 1:32 俄国 1:107

A.战争中俄国人口伤亡最少

B.战争中法国人口伤亡比例最高

C.战争中德国人口伤亡总量仅次于法国

D.战争中,英国人口伤亡数量比俄国多

11.1917年4月,列宁在布尔什维克党的一次会议上提出了银行和辛迪加(垄断组织的一种)国有化的问题,要求“把全国所有银行合并成一个全国性的银行,由工人代表苏维埃监督”。列宁这一主张

A.表明苏俄开始向社会主义过渡 B.说明新生的苏维埃政权面临困境

C.推动了俄国革命和平发展的进程 D.为无产阶级政权建设指明了方向

12.下表反映的是十月革命前俄、德、美三国在一千人以上的大型企业中,工人占国家全部工厂工人数的比重情况。这为俄国十月革命奠定了

国家 俄国 德国 美国

年份 1902 1907 1909

比重 47.8% 15% 17%

A.组织基础 B.思想基础 C.阶级基础 D.有利时机

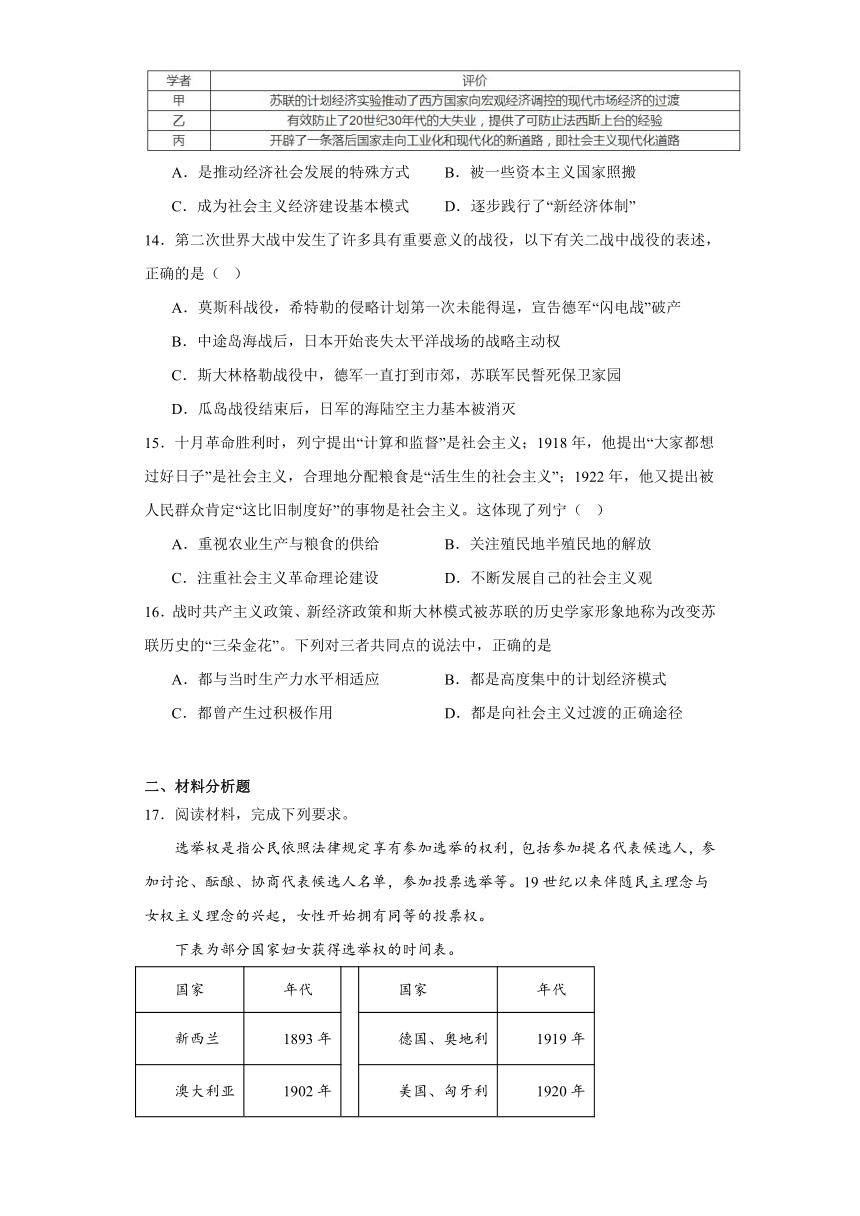

13.下表为一些学者对斯大林模式的评价。由此可见,斯大林模式

A.是推动经济社会发展的特殊方式 B.被一些资本主义国家照搬

C.成为社会主义经济建设基本模式 D.逐步践行了“新经济体制”

14.第二次世界大战中发生了许多具有重要意义的战役,以下有关二战中战役的表述,正确的是( )

A.莫斯科战役,希特勒的侵略计划第一次未能得逞,宣告德军“闪电战”破产

B.中途岛海战后,日本开始丧失太平洋战场的战略主动权

C.斯大林格勒战役中,德军一直打到市郊,苏联军民誓死保卫家园

D.瓜岛战役结束后,日军的海陆空主力基本被消灭

15.十月革命胜利时,列宁提出“计算和监督”是社会主义;1918年,他提出“大家都想过好日子”是社会主义,合理地分配粮食是“活生生的社会主义”;1922年,他又提出被人民群众肯定“这比旧制度好”的事物是社会主义。这体现了列宁( )

A.重视农业生产与粮食的供给 B.关注殖民地半殖民地的解放

C.注重社会主义革命理论建设 D.不断发展自己的社会主义观

16.战时共产主义政策、新经济政策和斯大林模式被苏联的历史学家形象地称为改变苏联历史的“三朵金花”。下列对三者共同点的说法中,正确的是

A.都与当时生产力水平相适应 B.都是高度集中的计划经济模式

C.都曾产生过积极作用 D.都是向社会主义过渡的正确途径

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

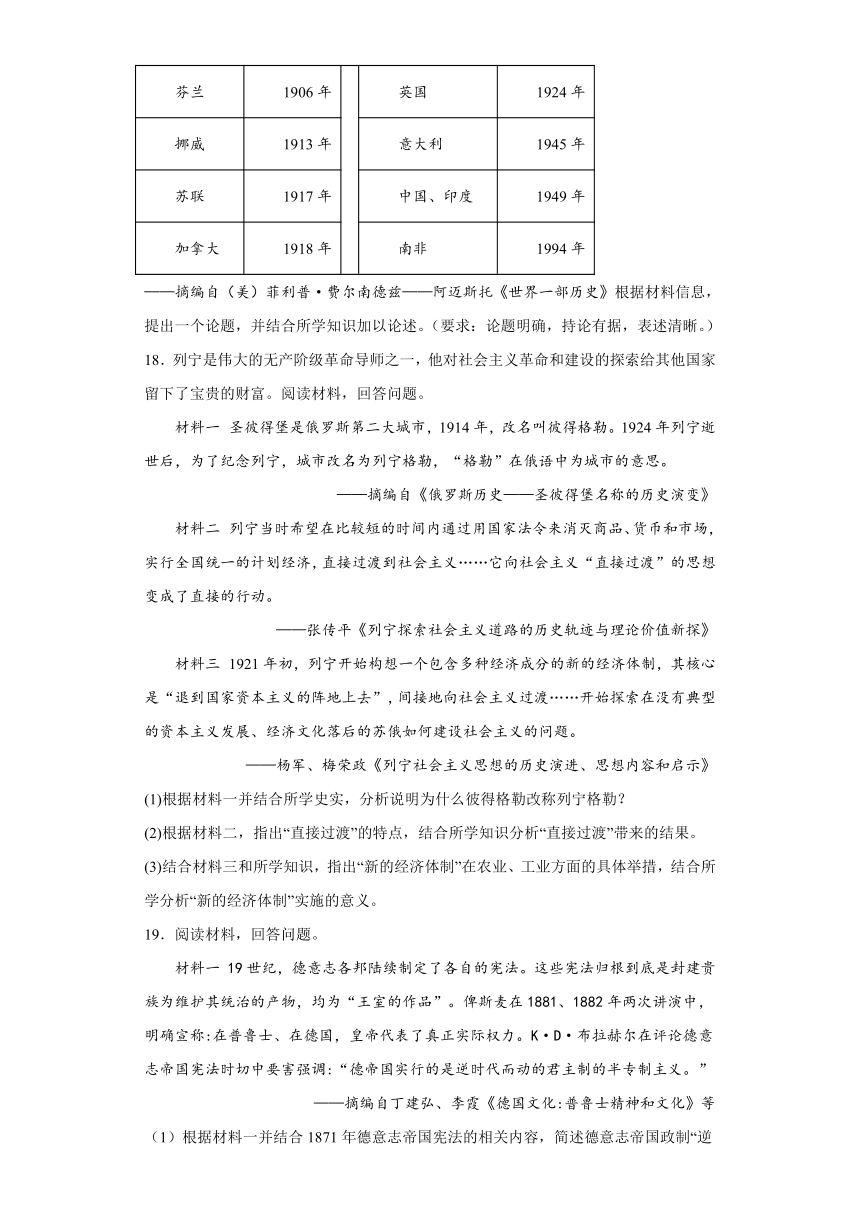

选举权是指公民依照法律规定享有参加选举的权利,包括参加提名代表候选人,参加讨论、酝酿、协商代表候选人名单,参加投票选举等。19世纪以来伴随民主理念与女权主义理念的兴起,女性开始拥有同等的投票权。

下表为部分国家妇女获得选举权的时间表。

国家 年代 国家 年代

新西兰 1893年 德国、奥地利 1919年

澳大利亚 1902年 美国、匈牙利 1920年

芬兰 1906年 英国 1924年

挪威 1913年 意大利 1945年

苏联 1917年 中国、印度 1949年

加拿大 1918年 南非 1994年

——摘编自(美)菲利普·费尔南德兹——阿迈斯托《世界一部历史》根据材料信息,提出一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

18.列宁是伟大的无产阶级革命导师之一,他对社会主义革命和建设的探索给其他国家留下了宝贵的财富。阅读材料,回答问题。

材料一 圣彼得堡是俄罗斯第二大城市,1914年,改名叫彼得格勒。1924年列宁逝世后,为了纪念列宁,城市改名为列宁格勒,“格勒”在俄语中为城市的意思。

——摘编自《俄罗斯历史——圣彼得堡名称的历史演变》

材料二 列宁当时希望在比较短的时间内通过用国家法令来消灭商品、货币和市场,实行全国统一的计划经济,直接过渡到社会主义……它向社会主义“直接过渡”的思想变成了直接的行动。

——张传平《列宁探索社会主义道路的历史轨迹与理论价值新探》

材料三 1921年初,列宁开始构想一个包含多种经济成分的新的经济体制,其核心是“退到国家资本主义的阵地上去”,间接地向社会主义过渡……开始探索在没有典型的资本主义发展、经济文化落后的苏俄如何建设社会主义的问题。

——杨军、梅荣政《列宁社会主义思想的历史演进、思想内容和启示》

(1)根据材料一并结合所学史实,分析说明为什么彼得格勒改称列宁格勒?

(2)根据材料二,指出“直接过渡”的特点,结合所学知识分析“直接过渡”带来的结果。

(3)结合材料三和所学知识,指出“新的经济体制”在农业、工业方面的具体举措,结合所学分析“新的经济体制”实施的意义。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪,德意志各邦陆续制定了各自的宪法。这些宪法归根到底是封建贵族为维护其统治的产物,均为“王室的作品”。俾斯麦在1881、1882年两次讲演中,明确宣称:在普鲁士、在德国,皇帝代表了真正实际权力。K·D·布拉赫尔在评论德意志帝国宪法时切中要害强调:“德帝国实行的是逆时代而动的君主制的半专制主义。”

——摘编自丁建弘、李霞《德国文化:普鲁士精神和文化》等

(1)根据材料一并结合1871年德意志帝国宪法的相关内容,简述德意志帝国政制“逆时代而动”的表现。

材料二 一战后,“许多人从凡尔赛和平的‘耻辱'中省悟出个人困境的原因,并把这种困境同民族的不幸完全等同起来”。纳粹党极力宣传德国发动第一次世界大战是“正义性战争”,德国民族灾难根源于《凡尔赛和约》,是战胜国压迫的结果,是一个“强盗和掠夺的条约。”

——吴晓奎《试论希特勒上台的原因》

(2)根据材料二并结合所学,以《凡尔赛和约》有关德国西部领土的规定为例,简析“凡尔赛和平”的特征,并概述“凡尔赛和平”对德国的影响。

三、论述题

20.阅读材料,回答问题。

材料一:和约中关于经济的条文,其苛狠和愚蠢,竟达到显然不能实现的程度。德国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款。实际上,要掠夺一个战败国家,唯一的办法就是把所需要的、可以搬动的东西运走,和驱使战败国一部分人担任永久的或暂时的劳役。

——摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》

材料二

漫画《四人的聚会》构思:漫画中的四个人物分别是英国首相张伯伦、法国总理达拉第、意大利的墨索里尼和德国纳粹党头子希特勒,漫画设计他们在捷克斯洛伐克大使馆举行聚会,大使馆墙上还挂着捷克斯洛伐克总统贝奈斯的肖像。画面中四位历史人物完成了交易正在庆贺,大家一起干杯说道:“好了,在我们继续前,先要作自我牺牲。”(Well,before we go on,here’s to Self—sacrific e.)。

——吴广伦《老漫画中的法国史》

提取材料信息,说明上述材料对研究二战的原因有哪些史料价值。

参考答案:

1.D

【详解】根据所学知识可知,俄国十月革命建立了世界上第一个社会主义国家,D项正确;推翻沙皇专制统治和两个政权并存局面的出现是二月革命的成果,AB两项错误;十月革命推翻了资产阶级临时政府的统治,使俄国走上了社会主义道路,C项错误。

2.A

【详解】根据所学知识,1928年苏联开始了以重工业建设为主的一五计划,再结合材料“现在我们需要大批大批的、成千上万的能够在各种知识部门中成为行家的新的布尔什维克干部”“第二是业务的标志,即是否适合做某一项具体工作”,斯大林的主张就是为了推进了工业化战略,A项正确;奠定了社会主义制度的基础夸大了斯大林主张的影响,排除B项;1928年新经济政策已经停止实施,排除C项;1928年,苏联的计划经济体制还未真正建立,弊端无从谈起,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(印度)。根据材料“甘地都会挺身而出,制止暴力——从英国人的角度看,这意味着印度人根本无法采取任何有效的行动”结合所学知识可知,甘地倡导以和平方式抵制殖民政府,采取罢工、抵制英货、拒绝纳税等非暴力手段进行斗争,制止暴力,限制了反帝运动的进一步发展,D项正确;A项过于绝对,非暴力不合作运动可以阻止暴力冲突,排除A项;材料没有涉及非暴力不合作运动的影响,排除B项;结合所学可知,非暴力不合作运动适应了印度解放斗争需要,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】美、英、法分别从自身利益出发,提出了国际联盟的方案,体现了大国对国际事务主导权的争夺,故答案为B项;按照三国方案,落后国家和地区依然遭受殖民奴役,无法体现民族解放运动的新成果,排除A项;三国方案存在明显的分歧,“携手”不符合史实,排除C项;题干表格信息无法体现大国争夺主导权的结果,排除D项。

5.D

【详解】材料中的“柔弱女子”象征着国联,试图阻挡笼子中的“强壮怪兽”(战争),说明的是国联无法阻挡战争的爆发,表达作者对国际局势的担忧,D项正确;国联并未真正发挥制止战争的作用,是英法的控制,排除A项;材料与揭露德意法西斯野心的说法无关,排除B项;材料与批判英法等国的绥靖政策的说法无关,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】从材料中“参加战争”“继续战争”“反对战争的政策”的结果来看,反对战争是顺应民心的,而参加战争是不得民心的,得民心则取得革命的胜利,不得民心则不能维护统治,故D项符合题意;AB项太绝对,排除AB;反战只是内容之一,不是核心,排除C。

7.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是目的、本质、正向、反向题。据本题时间信息可知准确时空是:1917年(俄国)。根据材料“他们实现了最基层百姓那普遍而有单纯的愿望”可知十月革命是无产阶级的革命,人民当家做主,具有人民性,阶级性和开创性的特点,这也是革命取得成功的“唯一”原因,D项正确;材料没有体现工农联盟,革命的影响力,不是材料的主旨,排除A项;材料只是分析俄国十月革命成功的原因,不是为了扩大十月革命的影响,排除B项;材料主要分析了俄国十月革命成功的原因,没有关于否定西方资本主义的民主政治的信息,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】根据材料“第一次世界大战中,德军败战,标志德国‘速决战’破产”可知,在一战中,分别在东线、西线和南线进行了战役,1914年9月5日至12日,英法联军合力挡住了德意志帝国军队的攻势,西线陷入了旷日持久的阵地战,德国速决战破产,B项正确;凡尔登战役和索姆河战役在一战即将结束之前,排除A项和C项;日德兰海战发生在1916年,且是海战,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】根据材料“《荒唐的伴侣》,漫画中希特勒和斯大林举行了婚礼”结合所学知识可知,1939年8月23日苏联与纳粹德国在莫斯科签订的一份秘密协议,即《苏德互不侵犯条约》,条约保障在发生战争时,双方不相互攻击,漫画中漫画中希特勒和斯大林举行了婚礼,讽刺了条约的签订,B项正确;德意日法西斯的结盟是1941年三国签署《德意日联合作战协定》,排除A项;英法制造慕尼黑阴谋,是英、法两国为避免战争爆发,签订《慕尼黑协定》,牺牲捷克斯洛伐克的苏台德区的一项绥靖政策,排除C项;大国纵容德意武装干涉西班牙,是绥靖政策的表现,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】试题分析:本题主要考查学生识别图表等历史素材,获取有效信息,归纳、概括,并作出正确认知和准确判断的能力。根据图表信息,分析、判断选项,可知:A项“伤亡最少”,C项“伤亡总量”,D项“伤亡数量”,图表信息均看不出来,图表所揭示的仅是这些国家伤亡人数占其总人口的“比例“,不是具体的伤亡人数。本题正确答案选B。

考点:20世纪的战争与和平·第一次世界大战·主要参战国伤亡状况

11.D

【详解】根据所学知识及材料“1917年4月,列宁在布尔什维克党的一次会议上提出了银行和辛迪加(垄断组织的一种)国有化的问题”可知此时俄国出现资产阶级临时政府和苏维埃政权并存的局面,列宁提出的国有化问题为无产阶级政权建设提供了发展方向,故D项正确;十月革命胜利后,苏俄才开始向社会主义过渡,故A项错误;材料没有体现苏维埃政权面临困境,故B项排除;材料体现了列宁对经济问题的提议,没有体现俄国革命问题,故C项排除。故选D项。

12.C

【详解】根据俄德美三国大企业中工人占全国全部工厂工人数比重情况统计,工人集中在大城市、大企业中的现象在俄国最为突出,可知这为城市领导农村的十月革命胜利奠定了阶级基础,C选项正确;十月革命胜利的组织基础和思想基础,分别是布尔什维克党的建立和列宁主义的诞生,与俄国工人集中在大城市和大企业里无关,AB两选项错误;一战为十月革命提供有利时机,D选项不符合题意。

13.A

【详解】根据材料并结合所学知识可知,斯大林模式是不同于资本主义国家的推动经济社会发展的特殊方式,即计划经济模式,A项正确;B项“照搬”之说过于绝对,排除;C项与材料主旨不符,排除;D项“新经济体制"发生于勃列日涅夫时期,与材料所述时间不符,排除。

14.B

【详解】根据所学知识可知,中途岛海战,美军重创日军,此后日本开始丧失太平洋战场的战略主动权,故选B;希特勒入侵英国的海狮计划失败,其侵略计划第一次未能得逞,故A错误;斯大林格勒战役中,德军一直打到市区,故C错误;瓜岛战役结束后,日军的海军、航空兵损失惨重,而不是海陆空主力基本被消灭,故D错误。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1917——1922年(苏俄)。根据材料“十月革命胜利时,列宁提出‘计算和监督’是社会主义:1918年,他提出‘大家都想过好日子’是社会主义,合理地分配粮食是‘活生生的社会主义’;1922年,他又提出被人民群众肯定‘这比旧制度好’的事物是社会主义。”可知,列宁从“计算和监督”是社会主义,到合理地分配粮食是“活生生的社会主义”,再到被人民肯定是社会主义,体现了列宁对社会主义的认识不断加深,说明列宁不断发展自己的社会主义观,D项正确;重视农业生产与粮食的供给,与“计算和监督”是社会主义的说法无关,排除A项;材料没有体现对殖民地半殖民地解放的关注,排除B项;材料信息无法体现注重“社会主义革命理论建设”,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】20世纪上半期,战时共产主义政策、新经济政策和斯大林模式, 都曾对苏联(俄)历史产生过积极作用,C项正确;战时共产主义政策是“特殊时期的特殊政策”,与当时俄国的生产力水平并不适应,A项错误;新经济政策利用市场和商品货币关系,不是高度集中的计划经济模式,B项错误;事实证明战时共产主义政策并不是向社会主义过渡的正确途径,D项错误。

17.示例一:论题:大规模战争在客观上提升了妇女地位。

论述:从历史上看,许多大规模战争需要大量兵源,当男性兵源不足时,一些国家会招募女性参军,她们或参与军队后勤工作或直接参战当战争需要巨大开销时,参战国往往动员大量女性直接参与生产。随着女性参与军事、经济工作,女性也就要求政治上的权利。一战后,加拿大、德国、奥地利、美国、匈牙利等国妇女陆续获得了选举权二战后,意大利、印度等国妇女也陆续获得了选举权。总之,战争在给人类社会发展和文明进程带来巨大破坏的同时,客观上也为妇女社会地位提高创造了条件。

示例二:论题:世界各国妇女获得选举权的时间跨度较大

论述:世界近代史上,各国妇女权利的获得时间长短不一,有些国家的妇女早在19世界末就获得选举权利,但南非妇女获取选举权则在20世纪末。从历史上来看,妇女获得选举权利大多经过了较长过程,如美国1787年宪法宣告了美国人民的公民权利,但美国妇女直到1920年才获得选举权英国1689年《权利法案》宣告了英国君主立宪制的确立,但英国妇女直到1924年才获得选举权。综上可知,妇女要获得与男性同等的选举权往往要经过更长时间,妇女只有在经济上获得相应地位,才有可能获得与男子同等的选举权。

【详解】本题为开放性题目,只要符合题意,言之有理即可。首先要认真阅读材料信息﹔然后结合近现代战争与妇女地位的相关知识,围绕“大规模战争与妇女地位”拟定一个具体的论题﹔再次,结合所学知识就所拟论题进行简要阐述。“论题”,依据材料说明与所学知识可以看出,“大规模战争在客观上提升了妇女地位”。“阐述”,可结合妇女为近现代大规模战争做出的贡献、两次世界大战的相关史实等内容加以分析论证。

18.(1)原因:伟大导师列宁在这所城市提出了社会主义革命的纲领;并亲自领导党和革命武装取得了十月革命的胜利,建立了苏维埃政权。

(2)特点:消灭商品、货币和市场;实行全国统一的计划经济。

结果:集中全国的人力物力战胜了国内外敌人;带来了严重的经济危机和政治危机。

(3)举措:(农业)粮食税、(工业)允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制的形式在一些经济部门引入外国资本。

意义:稳定和恢复了国民经济;巩固了苏维埃政权;为全面进行社会主义建设打下基础;探索了一条小农国家向社会主义过渡的正确道路。

【解析】(1)原因:依据材料“1924年列宁逝世后,为了纪念列宁,城市改名为列宁格勒,‘格勒’在俄语中为城市的意思”并结合列宁的活动史实及其影响解答,即列宁在这所城市提出了社会主义革命的纲领;并亲自领导党和革命武装取得了十月革命的胜利,建立了苏维埃政权。

(2)特点:依据材料“列宁当时希望在比较短的时间内通过用国家法令来消灭商品、货币和市场,实行全国统一的计划经济,直接过渡到社会主义”可以得出消灭商品、货币和市场;实行全国统一的计划经济。结果:结合战时共产主义政策的积极和消极影响分析,积极方面是集中全国的人力物力战胜了国内外敌人;消极影响是带来了严重的经济危机和政治危机。

(3)举措:依据材料“1921年初”、“‘退到国家资本主义的阵地上去’,间接地向社会主义过渡”可知,“新的经济体制”是指新经济政策,因此结合新经济政策中的农业举措和工业举措解答,农业方面实行粮食税,工业方面允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制的形式在一些经济部门引入外国资本。意义:结合新经济政策的意义可知,稳定和恢复了国民经济;巩固了苏维埃政权;为全面进行社会主义建设打下基础;探索了一条小农国家向社会主义过渡的正确道路。

19.(1)表现:宪法规定皇帝是国家的元首,拥有任命官吏、创制法律、统率军队、决定帝国对外政策以及主宰议会等大权;宰相只对皇帝负责;拥有权力的联邦议会代表由各邦君主任命。

(2)特征:带有掠夺性。简析:萨尔煤矿由法国开采15年,15年后通过公民投票决定其归属;莱茵河西岸的德国领土由协约国占领15年。影响:短时期为德国国力的恢复提供了和平环境;为德国极端民族主义情绪高涨埋下了种子;成为德国纳粹党上台的重要原因。

【详解】(1)表现:由材料“俾斯麦在1881、1882年两次讲演中,明确宣称:在普鲁士、在德国,皇帝代表了真正实际权力”并结合所学可知,宪法规定皇帝是德国的权力中心,他是国家的元首,拥有任命官吏、创制法律、统率军队、决定帝国对外政策以及主宰议会等大权,同时行使行政权的宰相也只对皇帝负责;由材料“这些宪法归根到底是封建贵族为维护其统治的产物,均为‘王室的作品’”并结合所学可知,德国议会分为帝国议会和联邦议会,但联邦议会才拥有权力,其议会代表是由各邦君主任命的。

(2)特征:由材料“是战胜国压迫的结果,是一个‘强盗和掠夺的条约’”可归纳出特征为带有掠夺性。

简析:结合所学可从萨尔煤矿的归属、莱茵非军事区的设立等史实进行分析说明。

影响:由材料“纳粹党极力宣传德国发动第一次世界大战是‘正义性战争’”可知,“凡尔赛和平”为德国极端民族主义情绪高涨埋下了种子,后来这成为德国纳粹党上台的重要原因;另外结合所学再从积极方面对“凡尔赛和平”进行简要评述,它暂时缓和了列强之间的矛盾,短时期内为德国国力的恢复提供了和平环境。

20.

角度 信息提取 史料价值

材料 来源 上述两则材料分别是丘吉尔的回忆录和关于慕尼黑阴谋的一幅老漫画 丘吉尔作为二战的亲历者,他的回忆录是研究第二次世界大战的一手史料;老漫画作为研究作者对该事件看法的第一手材料,也具有较高的史料价值,但是回忆录和漫画都具有主观性,需要注意与其他史料相互印证。

材料 内容 材料一中提到和约关于经济条文,苛狠和愚蠢,反映了《凡尔赛条约》中对德国处置为新的国际冲突埋下祸根 可用于研究纳粹利用民众对《凡尔赛条约》不满,煽动民族复仇主义,是德国发动第二次世界大战的原因之一 两则材料从德国的民族主义和英法推行绥靖政策等角度反映了第二次世界大战爆发前的相关历史背景,具有较高的史料价值。

材料二中英、法、意、德牺牲捷克斯洛伐克利益,签订《慕尼黑协定》 可用于研究二战前英法等国实行绥靖政策,助长了法西斯国家侵略野心

【详解】史料价值:根据材料一的出处“摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》”并结合所学可知,丘吉尔的回忆录是研究第二次世界大战的一手史料;根据材料一“和约中关于经济的条文,其苛狠和愚蠢,竟达到显然不能实现的程度。德国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款。实际上,要掠夺一个战败国家,唯一的办法就是把所需要的、可以搬动的东西运走,和驱使战败国一部分人担任永久的或暂时的劳役”并结合所学可知,丘吉尔认为因为《凡尔赛和约》过分地宰割了德国,从而引发了二战。由此可知,材料一所引内容对于研究二战爆发的原因有重要的史料价值;但回忆录具有主观性,需要注意与其他史料相互印证。

一、单选题

1.《全球通史》中写道:1917年俄国爆发了两次革命,第一次在俄历2月,结束了沙皇专制统治:第二次在俄历10月,推翻了临时政府,确立了苏维埃政权。俄国十月革命( )

A.推翻沙皇专制统治 B.出现两个政权并存的局面

C.走上资本主义道路 D.建立第一个社会主义国家

2.1928年夏,斯大林提出,"现在我们需要大批大批的、成千上万的能够在各种知识部门中成为行家的新的布尔什维克干部"。1937年3月,斯大林又提出,"挑选工作人员,第一是政治的标志,即是否值得在政治上信任;第二是业务的标志,即是否适合做某一项具体工作。”斯大林的主张( )

A.推进了工业化战略 B.奠定了社会主义制度的基础

C.发展了新经济政策 D.弥补了计划经济体制的弊端

3.乔治·奥威尔对甘地的非暴力不合作做出了另一番的解释:“在每次危机中,甘地都会挺身而出,制止暴力——从英国人的角度看,这意味着印度人根本无法采取任何有效的行动。”材料说明非暴力不合作运动( )

A.无法阻止暴力冲突的发生 B.沉重打击英国殖民统治

C.不符合印度解放斗争需要 D.限制了反帝运动的发展

4.一战后,美、英、法三国对国际联盟提出了各自的构想,如下表所示。这反映出

国家 主张

美国 主张允许德国和小国加入国联,并要求由国联管理德国的前殖民地和前奥斯曼帝国的领地

英国 希望国联成为几个大国之间仲裁纠纷的组织

法国 规定德国不得加入国联,并要求在国联建立一支国际部队,设立国际总参谋部,监督各国兵力并在必要时采取军事行动

A.民族解放运动获得了新发展 B.列强争夺国际事务主导权

C.西方大国携手维护世界和平 D.世界政治中心发生了转移

5.下图是发表于1935年的一幅政治漫画。漫画中象征“国联”的女子,试图以一臂之力将“战争”怪兽关在笼子里。该漫画的主旨是

A.肯定国联制止战争的作用 B.揭露德意法西斯的野心

C.批判英法等国的绥靖政策 D.表达对国际局势的担忧

6.下图立足于战争与革命的视角审视1917年发生在俄国的系列革命,从中可推知

A.战争是历史演进的决定因素 B.革命是变革社会的唯一途径

C.反战是俄国革命的核心课题 D.民心是统治兴亡的重要基础

7.美国记者约翰·里德是1917年俄国革命的亲历者,他在书中写到:“布尔什维克成功的唯一原因在于:他们实现了最基层百姓那普遍而单纯的愿望,号召他们起来摧毁旧制度,然后同他们一道,在旧制度的废墟上构建起新的制度的框架”。这一观点( )

A.认为巩固工农联盟是当务之急 B.意在扩大十月革命的影响

C.否认西方资本主义的民主政治 D.揭示俄国革命胜利的原因

8.第一次世界大战中.德军败战,标志德国“速决战”破产,该战役是( )

A.凡尔登战役 B.马恩河战役 C.索姆河战役 D.日德兰海战

9.下图为漫画《荒唐的伴侣》,漫画中希特勒和斯大林举行了婚礼。该漫画讽刺的是( )

A.德意日法西斯的结盟 B.《苏德互不侵犯条约》的签订

C.英法制造慕尼黑阴谋 D.大国纵容德意武装干涉西班牙

10.下表是一战期间各主要参战国伤亡人数占其总人口的比例,对此表解读正确的一项是

法国 1:28 英国 1:57

德国 1:32 俄国 1:107

A.战争中俄国人口伤亡最少

B.战争中法国人口伤亡比例最高

C.战争中德国人口伤亡总量仅次于法国

D.战争中,英国人口伤亡数量比俄国多

11.1917年4月,列宁在布尔什维克党的一次会议上提出了银行和辛迪加(垄断组织的一种)国有化的问题,要求“把全国所有银行合并成一个全国性的银行,由工人代表苏维埃监督”。列宁这一主张

A.表明苏俄开始向社会主义过渡 B.说明新生的苏维埃政权面临困境

C.推动了俄国革命和平发展的进程 D.为无产阶级政权建设指明了方向

12.下表反映的是十月革命前俄、德、美三国在一千人以上的大型企业中,工人占国家全部工厂工人数的比重情况。这为俄国十月革命奠定了

国家 俄国 德国 美国

年份 1902 1907 1909

比重 47.8% 15% 17%

A.组织基础 B.思想基础 C.阶级基础 D.有利时机

13.下表为一些学者对斯大林模式的评价。由此可见,斯大林模式

A.是推动经济社会发展的特殊方式 B.被一些资本主义国家照搬

C.成为社会主义经济建设基本模式 D.逐步践行了“新经济体制”

14.第二次世界大战中发生了许多具有重要意义的战役,以下有关二战中战役的表述,正确的是( )

A.莫斯科战役,希特勒的侵略计划第一次未能得逞,宣告德军“闪电战”破产

B.中途岛海战后,日本开始丧失太平洋战场的战略主动权

C.斯大林格勒战役中,德军一直打到市郊,苏联军民誓死保卫家园

D.瓜岛战役结束后,日军的海陆空主力基本被消灭

15.十月革命胜利时,列宁提出“计算和监督”是社会主义;1918年,他提出“大家都想过好日子”是社会主义,合理地分配粮食是“活生生的社会主义”;1922年,他又提出被人民群众肯定“这比旧制度好”的事物是社会主义。这体现了列宁( )

A.重视农业生产与粮食的供给 B.关注殖民地半殖民地的解放

C.注重社会主义革命理论建设 D.不断发展自己的社会主义观

16.战时共产主义政策、新经济政策和斯大林模式被苏联的历史学家形象地称为改变苏联历史的“三朵金花”。下列对三者共同点的说法中,正确的是

A.都与当时生产力水平相适应 B.都是高度集中的计划经济模式

C.都曾产生过积极作用 D.都是向社会主义过渡的正确途径

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

选举权是指公民依照法律规定享有参加选举的权利,包括参加提名代表候选人,参加讨论、酝酿、协商代表候选人名单,参加投票选举等。19世纪以来伴随民主理念与女权主义理念的兴起,女性开始拥有同等的投票权。

下表为部分国家妇女获得选举权的时间表。

国家 年代 国家 年代

新西兰 1893年 德国、奥地利 1919年

澳大利亚 1902年 美国、匈牙利 1920年

芬兰 1906年 英国 1924年

挪威 1913年 意大利 1945年

苏联 1917年 中国、印度 1949年

加拿大 1918年 南非 1994年

——摘编自(美)菲利普·费尔南德兹——阿迈斯托《世界一部历史》根据材料信息,提出一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

18.列宁是伟大的无产阶级革命导师之一,他对社会主义革命和建设的探索给其他国家留下了宝贵的财富。阅读材料,回答问题。

材料一 圣彼得堡是俄罗斯第二大城市,1914年,改名叫彼得格勒。1924年列宁逝世后,为了纪念列宁,城市改名为列宁格勒,“格勒”在俄语中为城市的意思。

——摘编自《俄罗斯历史——圣彼得堡名称的历史演变》

材料二 列宁当时希望在比较短的时间内通过用国家法令来消灭商品、货币和市场,实行全国统一的计划经济,直接过渡到社会主义……它向社会主义“直接过渡”的思想变成了直接的行动。

——张传平《列宁探索社会主义道路的历史轨迹与理论价值新探》

材料三 1921年初,列宁开始构想一个包含多种经济成分的新的经济体制,其核心是“退到国家资本主义的阵地上去”,间接地向社会主义过渡……开始探索在没有典型的资本主义发展、经济文化落后的苏俄如何建设社会主义的问题。

——杨军、梅荣政《列宁社会主义思想的历史演进、思想内容和启示》

(1)根据材料一并结合所学史实,分析说明为什么彼得格勒改称列宁格勒?

(2)根据材料二,指出“直接过渡”的特点,结合所学知识分析“直接过渡”带来的结果。

(3)结合材料三和所学知识,指出“新的经济体制”在农业、工业方面的具体举措,结合所学分析“新的经济体制”实施的意义。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪,德意志各邦陆续制定了各自的宪法。这些宪法归根到底是封建贵族为维护其统治的产物,均为“王室的作品”。俾斯麦在1881、1882年两次讲演中,明确宣称:在普鲁士、在德国,皇帝代表了真正实际权力。K·D·布拉赫尔在评论德意志帝国宪法时切中要害强调:“德帝国实行的是逆时代而动的君主制的半专制主义。”

——摘编自丁建弘、李霞《德国文化:普鲁士精神和文化》等

(1)根据材料一并结合1871年德意志帝国宪法的相关内容,简述德意志帝国政制“逆时代而动”的表现。

材料二 一战后,“许多人从凡尔赛和平的‘耻辱'中省悟出个人困境的原因,并把这种困境同民族的不幸完全等同起来”。纳粹党极力宣传德国发动第一次世界大战是“正义性战争”,德国民族灾难根源于《凡尔赛和约》,是战胜国压迫的结果,是一个“强盗和掠夺的条约。”

——吴晓奎《试论希特勒上台的原因》

(2)根据材料二并结合所学,以《凡尔赛和约》有关德国西部领土的规定为例,简析“凡尔赛和平”的特征,并概述“凡尔赛和平”对德国的影响。

三、论述题

20.阅读材料,回答问题。

材料一:和约中关于经济的条文,其苛狠和愚蠢,竟达到显然不能实现的程度。德国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款。实际上,要掠夺一个战败国家,唯一的办法就是把所需要的、可以搬动的东西运走,和驱使战败国一部分人担任永久的或暂时的劳役。

——摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》

材料二

漫画《四人的聚会》构思:漫画中的四个人物分别是英国首相张伯伦、法国总理达拉第、意大利的墨索里尼和德国纳粹党头子希特勒,漫画设计他们在捷克斯洛伐克大使馆举行聚会,大使馆墙上还挂着捷克斯洛伐克总统贝奈斯的肖像。画面中四位历史人物完成了交易正在庆贺,大家一起干杯说道:“好了,在我们继续前,先要作自我牺牲。”(Well,before we go on,here’s to Self—sacrific e.)。

——吴广伦《老漫画中的法国史》

提取材料信息,说明上述材料对研究二战的原因有哪些史料价值。

参考答案:

1.D

【详解】根据所学知识可知,俄国十月革命建立了世界上第一个社会主义国家,D项正确;推翻沙皇专制统治和两个政权并存局面的出现是二月革命的成果,AB两项错误;十月革命推翻了资产阶级临时政府的统治,使俄国走上了社会主义道路,C项错误。

2.A

【详解】根据所学知识,1928年苏联开始了以重工业建设为主的一五计划,再结合材料“现在我们需要大批大批的、成千上万的能够在各种知识部门中成为行家的新的布尔什维克干部”“第二是业务的标志,即是否适合做某一项具体工作”,斯大林的主张就是为了推进了工业化战略,A项正确;奠定了社会主义制度的基础夸大了斯大林主张的影响,排除B项;1928年新经济政策已经停止实施,排除C项;1928年,苏联的计划经济体制还未真正建立,弊端无从谈起,排除D项。故选A项。

3.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(印度)。根据材料“甘地都会挺身而出,制止暴力——从英国人的角度看,这意味着印度人根本无法采取任何有效的行动”结合所学知识可知,甘地倡导以和平方式抵制殖民政府,采取罢工、抵制英货、拒绝纳税等非暴力手段进行斗争,制止暴力,限制了反帝运动的进一步发展,D项正确;A项过于绝对,非暴力不合作运动可以阻止暴力冲突,排除A项;材料没有涉及非暴力不合作运动的影响,排除B项;结合所学可知,非暴力不合作运动适应了印度解放斗争需要,排除C项。故选D项。

4.B

【详解】美、英、法分别从自身利益出发,提出了国际联盟的方案,体现了大国对国际事务主导权的争夺,故答案为B项;按照三国方案,落后国家和地区依然遭受殖民奴役,无法体现民族解放运动的新成果,排除A项;三国方案存在明显的分歧,“携手”不符合史实,排除C项;题干表格信息无法体现大国争夺主导权的结果,排除D项。

5.D

【详解】材料中的“柔弱女子”象征着国联,试图阻挡笼子中的“强壮怪兽”(战争),说明的是国联无法阻挡战争的爆发,表达作者对国际局势的担忧,D项正确;国联并未真正发挥制止战争的作用,是英法的控制,排除A项;材料与揭露德意法西斯野心的说法无关,排除B项;材料与批判英法等国的绥靖政策的说法无关,排除C项。故选D项。

6.D

【详解】从材料中“参加战争”“继续战争”“反对战争的政策”的结果来看,反对战争是顺应民心的,而参加战争是不得民心的,得民心则取得革命的胜利,不得民心则不能维护统治,故D项符合题意;AB项太绝对,排除AB;反战只是内容之一,不是核心,排除C。

7.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是目的、本质、正向、反向题。据本题时间信息可知准确时空是:1917年(俄国)。根据材料“他们实现了最基层百姓那普遍而有单纯的愿望”可知十月革命是无产阶级的革命,人民当家做主,具有人民性,阶级性和开创性的特点,这也是革命取得成功的“唯一”原因,D项正确;材料没有体现工农联盟,革命的影响力,不是材料的主旨,排除A项;材料只是分析俄国十月革命成功的原因,不是为了扩大十月革命的影响,排除B项;材料主要分析了俄国十月革命成功的原因,没有关于否定西方资本主义的民主政治的信息,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】根据材料“第一次世界大战中,德军败战,标志德国‘速决战’破产”可知,在一战中,分别在东线、西线和南线进行了战役,1914年9月5日至12日,英法联军合力挡住了德意志帝国军队的攻势,西线陷入了旷日持久的阵地战,德国速决战破产,B项正确;凡尔登战役和索姆河战役在一战即将结束之前,排除A项和C项;日德兰海战发生在1916年,且是海战,排除D项。故选B项。

9.B

【详解】根据材料“《荒唐的伴侣》,漫画中希特勒和斯大林举行了婚礼”结合所学知识可知,1939年8月23日苏联与纳粹德国在莫斯科签订的一份秘密协议,即《苏德互不侵犯条约》,条约保障在发生战争时,双方不相互攻击,漫画中漫画中希特勒和斯大林举行了婚礼,讽刺了条约的签订,B项正确;德意日法西斯的结盟是1941年三国签署《德意日联合作战协定》,排除A项;英法制造慕尼黑阴谋,是英、法两国为避免战争爆发,签订《慕尼黑协定》,牺牲捷克斯洛伐克的苏台德区的一项绥靖政策,排除C项;大国纵容德意武装干涉西班牙,是绥靖政策的表现,排除D项。故选B项。

10.B

【详解】试题分析:本题主要考查学生识别图表等历史素材,获取有效信息,归纳、概括,并作出正确认知和准确判断的能力。根据图表信息,分析、判断选项,可知:A项“伤亡最少”,C项“伤亡总量”,D项“伤亡数量”,图表信息均看不出来,图表所揭示的仅是这些国家伤亡人数占其总人口的“比例“,不是具体的伤亡人数。本题正确答案选B。

考点:20世纪的战争与和平·第一次世界大战·主要参战国伤亡状况

11.D

【详解】根据所学知识及材料“1917年4月,列宁在布尔什维克党的一次会议上提出了银行和辛迪加(垄断组织的一种)国有化的问题”可知此时俄国出现资产阶级临时政府和苏维埃政权并存的局面,列宁提出的国有化问题为无产阶级政权建设提供了发展方向,故D项正确;十月革命胜利后,苏俄才开始向社会主义过渡,故A项错误;材料没有体现苏维埃政权面临困境,故B项排除;材料体现了列宁对经济问题的提议,没有体现俄国革命问题,故C项排除。故选D项。

12.C

【详解】根据俄德美三国大企业中工人占全国全部工厂工人数比重情况统计,工人集中在大城市、大企业中的现象在俄国最为突出,可知这为城市领导农村的十月革命胜利奠定了阶级基础,C选项正确;十月革命胜利的组织基础和思想基础,分别是布尔什维克党的建立和列宁主义的诞生,与俄国工人集中在大城市和大企业里无关,AB两选项错误;一战为十月革命提供有利时机,D选项不符合题意。

13.A

【详解】根据材料并结合所学知识可知,斯大林模式是不同于资本主义国家的推动经济社会发展的特殊方式,即计划经济模式,A项正确;B项“照搬”之说过于绝对,排除;C项与材料主旨不符,排除;D项“新经济体制"发生于勃列日涅夫时期,与材料所述时间不符,排除。

14.B

【详解】根据所学知识可知,中途岛海战,美军重创日军,此后日本开始丧失太平洋战场的战略主动权,故选B;希特勒入侵英国的海狮计划失败,其侵略计划第一次未能得逞,故A错误;斯大林格勒战役中,德军一直打到市区,故C错误;瓜岛战役结束后,日军的海军、航空兵损失惨重,而不是海陆空主力基本被消灭,故D错误。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1917——1922年(苏俄)。根据材料“十月革命胜利时,列宁提出‘计算和监督’是社会主义:1918年,他提出‘大家都想过好日子’是社会主义,合理地分配粮食是‘活生生的社会主义’;1922年,他又提出被人民群众肯定‘这比旧制度好’的事物是社会主义。”可知,列宁从“计算和监督”是社会主义,到合理地分配粮食是“活生生的社会主义”,再到被人民肯定是社会主义,体现了列宁对社会主义的认识不断加深,说明列宁不断发展自己的社会主义观,D项正确;重视农业生产与粮食的供给,与“计算和监督”是社会主义的说法无关,排除A项;材料没有体现对殖民地半殖民地解放的关注,排除B项;材料信息无法体现注重“社会主义革命理论建设”,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】20世纪上半期,战时共产主义政策、新经济政策和斯大林模式, 都曾对苏联(俄)历史产生过积极作用,C项正确;战时共产主义政策是“特殊时期的特殊政策”,与当时俄国的生产力水平并不适应,A项错误;新经济政策利用市场和商品货币关系,不是高度集中的计划经济模式,B项错误;事实证明战时共产主义政策并不是向社会主义过渡的正确途径,D项错误。

17.示例一:论题:大规模战争在客观上提升了妇女地位。

论述:从历史上看,许多大规模战争需要大量兵源,当男性兵源不足时,一些国家会招募女性参军,她们或参与军队后勤工作或直接参战当战争需要巨大开销时,参战国往往动员大量女性直接参与生产。随着女性参与军事、经济工作,女性也就要求政治上的权利。一战后,加拿大、德国、奥地利、美国、匈牙利等国妇女陆续获得了选举权二战后,意大利、印度等国妇女也陆续获得了选举权。总之,战争在给人类社会发展和文明进程带来巨大破坏的同时,客观上也为妇女社会地位提高创造了条件。

示例二:论题:世界各国妇女获得选举权的时间跨度较大

论述:世界近代史上,各国妇女权利的获得时间长短不一,有些国家的妇女早在19世界末就获得选举权利,但南非妇女获取选举权则在20世纪末。从历史上来看,妇女获得选举权利大多经过了较长过程,如美国1787年宪法宣告了美国人民的公民权利,但美国妇女直到1920年才获得选举权英国1689年《权利法案》宣告了英国君主立宪制的确立,但英国妇女直到1924年才获得选举权。综上可知,妇女要获得与男性同等的选举权往往要经过更长时间,妇女只有在经济上获得相应地位,才有可能获得与男子同等的选举权。

【详解】本题为开放性题目,只要符合题意,言之有理即可。首先要认真阅读材料信息﹔然后结合近现代战争与妇女地位的相关知识,围绕“大规模战争与妇女地位”拟定一个具体的论题﹔再次,结合所学知识就所拟论题进行简要阐述。“论题”,依据材料说明与所学知识可以看出,“大规模战争在客观上提升了妇女地位”。“阐述”,可结合妇女为近现代大规模战争做出的贡献、两次世界大战的相关史实等内容加以分析论证。

18.(1)原因:伟大导师列宁在这所城市提出了社会主义革命的纲领;并亲自领导党和革命武装取得了十月革命的胜利,建立了苏维埃政权。

(2)特点:消灭商品、货币和市场;实行全国统一的计划经济。

结果:集中全国的人力物力战胜了国内外敌人;带来了严重的经济危机和政治危机。

(3)举措:(农业)粮食税、(工业)允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制的形式在一些经济部门引入外国资本。

意义:稳定和恢复了国民经济;巩固了苏维埃政权;为全面进行社会主义建设打下基础;探索了一条小农国家向社会主义过渡的正确道路。

【解析】(1)原因:依据材料“1924年列宁逝世后,为了纪念列宁,城市改名为列宁格勒,‘格勒’在俄语中为城市的意思”并结合列宁的活动史实及其影响解答,即列宁在这所城市提出了社会主义革命的纲领;并亲自领导党和革命武装取得了十月革命的胜利,建立了苏维埃政权。

(2)特点:依据材料“列宁当时希望在比较短的时间内通过用国家法令来消灭商品、货币和市场,实行全国统一的计划经济,直接过渡到社会主义”可以得出消灭商品、货币和市场;实行全国统一的计划经济。结果:结合战时共产主义政策的积极和消极影响分析,积极方面是集中全国的人力物力战胜了国内外敌人;消极影响是带来了严重的经济危机和政治危机。

(3)举措:依据材料“1921年初”、“‘退到国家资本主义的阵地上去’,间接地向社会主义过渡”可知,“新的经济体制”是指新经济政策,因此结合新经济政策中的农业举措和工业举措解答,农业方面实行粮食税,工业方面允许私营企业有一定程度的发展,并以租让制的形式在一些经济部门引入外国资本。意义:结合新经济政策的意义可知,稳定和恢复了国民经济;巩固了苏维埃政权;为全面进行社会主义建设打下基础;探索了一条小农国家向社会主义过渡的正确道路。

19.(1)表现:宪法规定皇帝是国家的元首,拥有任命官吏、创制法律、统率军队、决定帝国对外政策以及主宰议会等大权;宰相只对皇帝负责;拥有权力的联邦议会代表由各邦君主任命。

(2)特征:带有掠夺性。简析:萨尔煤矿由法国开采15年,15年后通过公民投票决定其归属;莱茵河西岸的德国领土由协约国占领15年。影响:短时期为德国国力的恢复提供了和平环境;为德国极端民族主义情绪高涨埋下了种子;成为德国纳粹党上台的重要原因。

【详解】(1)表现:由材料“俾斯麦在1881、1882年两次讲演中,明确宣称:在普鲁士、在德国,皇帝代表了真正实际权力”并结合所学可知,宪法规定皇帝是德国的权力中心,他是国家的元首,拥有任命官吏、创制法律、统率军队、决定帝国对外政策以及主宰议会等大权,同时行使行政权的宰相也只对皇帝负责;由材料“这些宪法归根到底是封建贵族为维护其统治的产物,均为‘王室的作品’”并结合所学可知,德国议会分为帝国议会和联邦议会,但联邦议会才拥有权力,其议会代表是由各邦君主任命的。

(2)特征:由材料“是战胜国压迫的结果,是一个‘强盗和掠夺的条约’”可归纳出特征为带有掠夺性。

简析:结合所学可从萨尔煤矿的归属、莱茵非军事区的设立等史实进行分析说明。

影响:由材料“纳粹党极力宣传德国发动第一次世界大战是‘正义性战争’”可知,“凡尔赛和平”为德国极端民族主义情绪高涨埋下了种子,后来这成为德国纳粹党上台的重要原因;另外结合所学再从积极方面对“凡尔赛和平”进行简要评述,它暂时缓和了列强之间的矛盾,短时期内为德国国力的恢复提供了和平环境。

20.

角度 信息提取 史料价值

材料 来源 上述两则材料分别是丘吉尔的回忆录和关于慕尼黑阴谋的一幅老漫画 丘吉尔作为二战的亲历者,他的回忆录是研究第二次世界大战的一手史料;老漫画作为研究作者对该事件看法的第一手材料,也具有较高的史料价值,但是回忆录和漫画都具有主观性,需要注意与其他史料相互印证。

材料 内容 材料一中提到和约关于经济条文,苛狠和愚蠢,反映了《凡尔赛条约》中对德国处置为新的国际冲突埋下祸根 可用于研究纳粹利用民众对《凡尔赛条约》不满,煽动民族复仇主义,是德国发动第二次世界大战的原因之一 两则材料从德国的民族主义和英法推行绥靖政策等角度反映了第二次世界大战爆发前的相关历史背景,具有较高的史料价值。

材料二中英、法、意、德牺牲捷克斯洛伐克利益,签订《慕尼黑协定》 可用于研究二战前英法等国实行绥靖政策,助长了法西斯国家侵略野心

【详解】史料价值:根据材料一的出处“摘编自丘吉尔《第二次世界大战回忆录》”并结合所学可知,丘吉尔的回忆录是研究第二次世界大战的一手史料;根据材料一“和约中关于经济的条文,其苛狠和愚蠢,竟达到显然不能实现的程度。德国被宣判必须缴付惊人的巨额赔款。实际上,要掠夺一个战败国家,唯一的办法就是把所需要的、可以搬动的东西运走,和驱使战败国一部分人担任永久的或暂时的劳役”并结合所学可知,丘吉尔认为因为《凡尔赛和约》过分地宰割了德国,从而引发了二战。由此可知,材料一所引内容对于研究二战爆发的原因有重要的史料价值;但回忆录具有主观性,需要注意与其他史料相互印证。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体