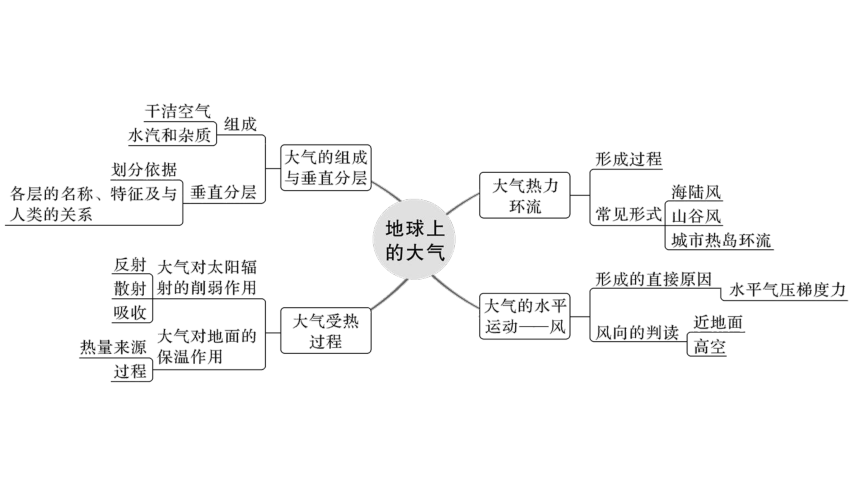

必修一 大气(组成、分层、受热过程、热力环流、风)课件(共96张PPT)

文档属性

| 名称 | 必修一 大气(组成、分层、受热过程、热力环流、风)课件(共96张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 73.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 15:57:25 | ||

图片预览

文档简介

(共96张PPT)

第三章第一节

必修一 大气

(组成、分层、受热过程、热力环流、风)

01

大气的组成

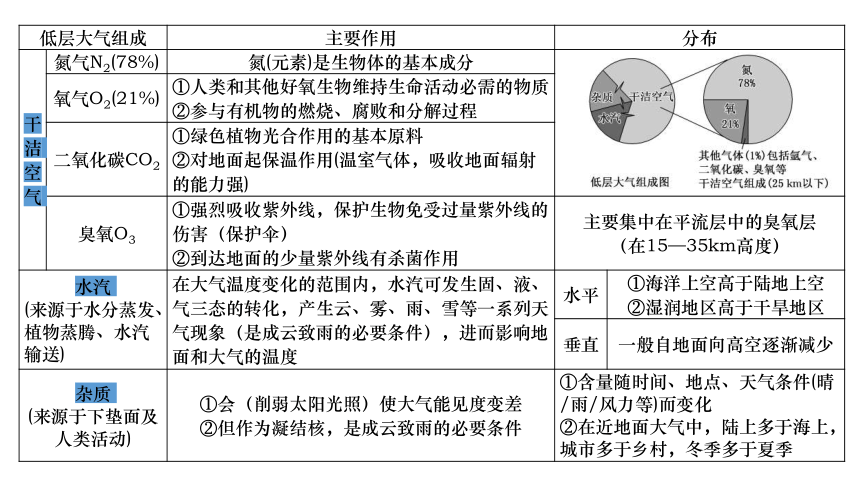

低层大气组成 主要作用 分布

干洁 空气 氮气N2(78%) 氮(元素)是生物体的基本成分

氧气O2(21%) ①人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质 ②参与有机物的燃烧、腐败和分解过程

二氧化碳CO2 ①绿色植物光合作用的基本原料 ②对地面起保温作用(温室气体,吸收地面辐射的能力强)

臭氧O3 ①强烈吸收紫外线,保护生物免受过量紫外线的伤害(保护伞) ②到达地面的少量紫外线有杀菌作用 主要集中在平流层中的臭氧层 (在15—35km高度)

水汽 (来源于水分蒸发、植物蒸腾、水汽输送) 在大气温度变化的范围内,水汽可发生固、液、气三态的转化,产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象(是成云致雨的必要条件),进而影响地面和大气的温度 水平 ①海洋上空高于陆地上空

②湿润地区高于干旱地区

垂直 一般自地面向高空逐渐减少

杂质 (来源于下垫面及人类活动) ①会(削弱太阳光照)使大气能见度变差 ②但作为凝结核,是成云致雨的必要条件 ①含量随时间、地点、天气条件(晴/雨/风力等)而变化 ②在近地面大气中,陆上多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季

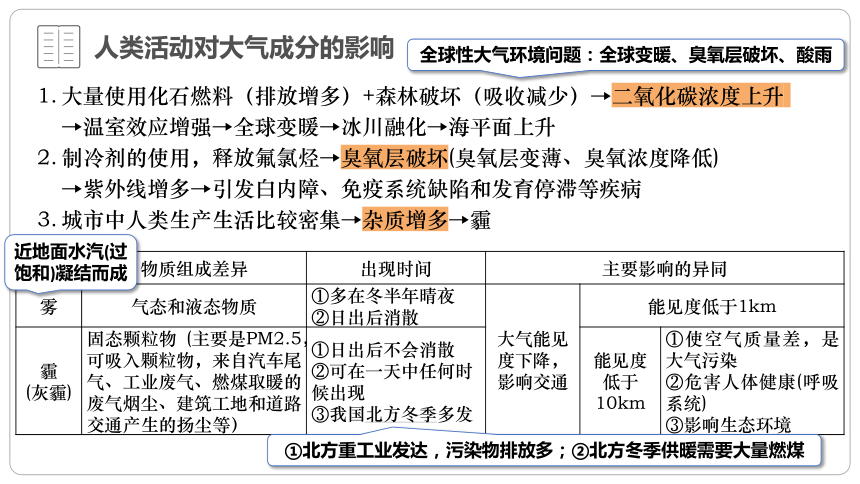

人类活动对大气成分的影响

大量使用化石燃料(排放增多)+森林破坏(吸收减少)→二氧化碳浓度上升

→温室效应增强→全球变暖→冰川融化→海平面上升

制冷剂的使用,释放氟氯烃→臭氧层破坏(臭氧层变薄、臭氧浓度降低)

→紫外线增多→引发白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病

城市中人类生产生活比较密集→杂质增多→霾

物质组成差异 出现时间 主要影响的异同

雾 气态和液态物质 ①多在冬半年晴夜 ②日出后消散 大气能见度下降,影响交通 能见度低于1km

霾 (灰霾) 固态颗粒物 (主要是PM2.5,可吸入颗粒物,来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖的废气烟尘、建筑工地和道路交通产生的扬尘等) ①日出后不会消散 ②可在一天中任何时候出现 ③我国北方冬季多发 能见度低于10km ①使空气质量差,是大气污染

②危害人体健康(呼吸系统)

③影响生态环境

①北方重工业发达,污染物排放多;②北方冬季供暖需要大量燃煤

近地面水汽(过饱和)凝结而成

全球性大气环境问题:全球变暖、臭氧层破坏、酸雨

02

大气的垂直分层

课时作业

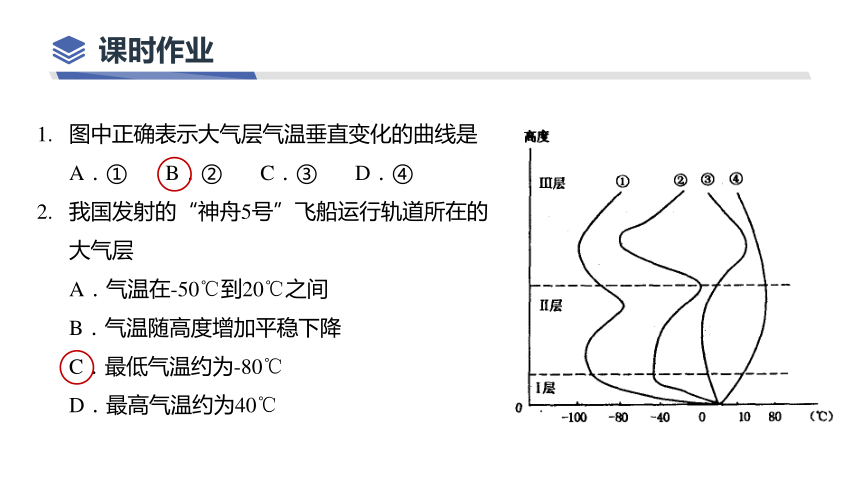

图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是

A.① B.② C.③ D.④

我国发射的“神舟5号”飞船运行轨道所在的

大气层

A.气温在-50℃到20℃之间

B.气温随高度增加平稳下降

C.最低气温约为-80℃

D.最高气温约为40℃

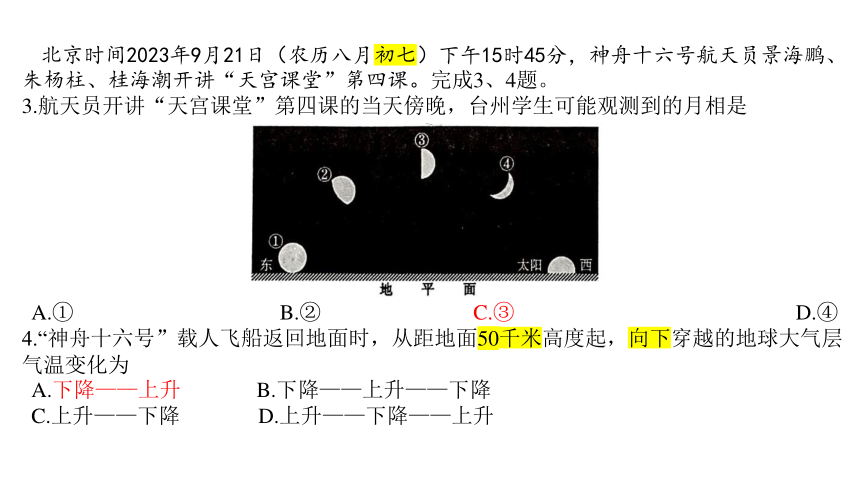

北京时间2023年9月21日(农历八月初七)下午15时45分,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮开讲“天宫课堂”第四课。完成3、4题。

3.航天员开讲“天宫课堂”第四课的当天傍晚,台州学生可能观测到的月相是

A.① B.② C.③ D.④

4.“神舟十六号”载人飞船返回地面时,从距地面50千米高度起,向下穿越的地球大气层气温变化为

A.下降——上升 B.下降——上升——下降

C.上升——下降 D.上升——下降——上升

课时作业

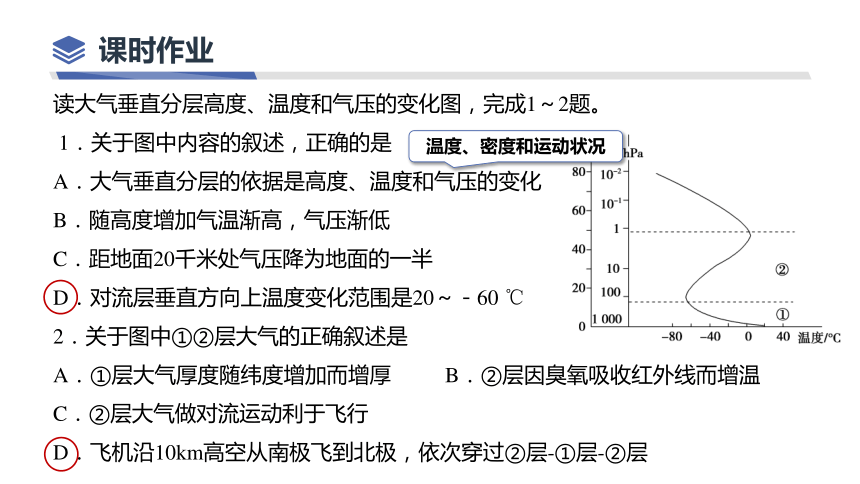

读大气垂直分层高度、温度和气压的变化图,完成1~2题。

1.关于图中内容的叙述,正确的是

A.大气垂直分层的依据是高度、温度和气压的变化

B.随高度增加气温渐高,气压渐低

C.距地面20千米处气压降为地面的一半

D.对流层垂直方向上温度变化范围是20~-60 ℃

2.关于图中①②层大气的正确叙述是

A.①层大气厚度随纬度增加而增厚 B.②层因臭氧吸收红外线而增温

C.②层大气做对流运动利于飞行

D.飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过②层-①层-②层

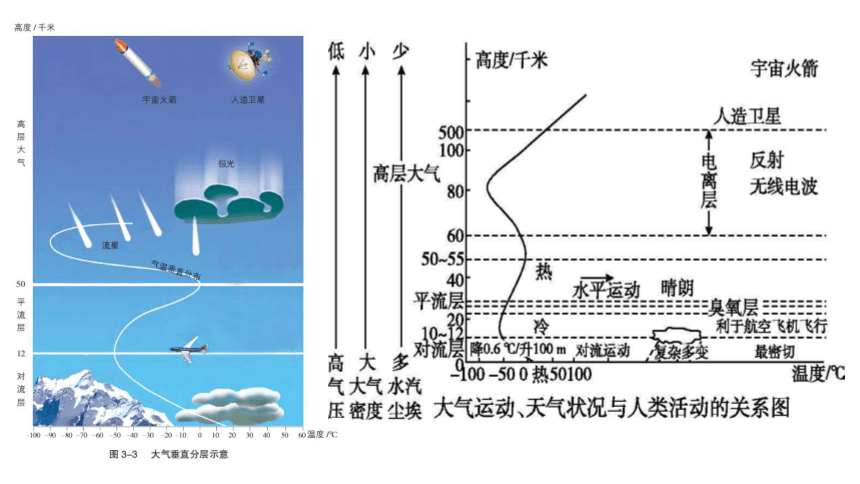

温度、密度和运动状况

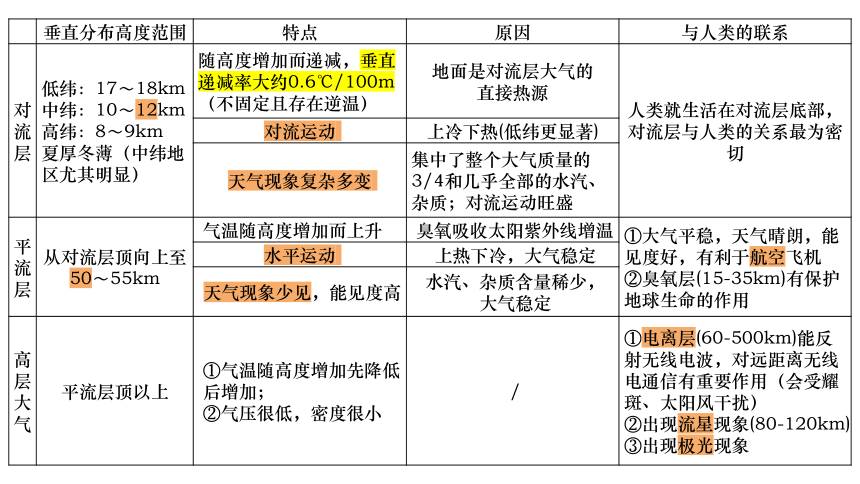

垂直分布高度范围 特点 原因 与人类的联系

对流层 低纬:17~18km 中纬:10~12km 高纬:8~9km 夏厚冬薄(中纬地区尤其明显) 随高度增加而递减,垂直递减率大约0.6℃/100m(不固定且存在逆温) 地面是对流层大气的 直接热源 人类就生活在对流层底部,对流层与人类的关系最为密切

对流运动 上冷下热(低纬更显著)

天气现象复杂多变 集中了整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质;对流运动旺盛

平流层 从对流层顶向上至50~55km 气温随高度增加而上升 臭氧吸收太阳紫外线增温 ①大气平稳,天气晴朗,能见度好,有利于航空飞机

②臭氧层(15-35km)有保护地球生命的作用

水平运动 上热下冷,大气稳定

天气现象少见,能见度高 水汽、杂质含量稀少, 大气稳定

高层大气 平流层顶以上 ①气温随高度增加先降低后增加; ②气压很低,密度很小 / ①电离层(60-500km)能反射无线电波,对远距离无线电通信有重要作用(会受耀斑、太阳风干扰)

②出现流星现象(80-120km)

③出现极光现象

课时作业

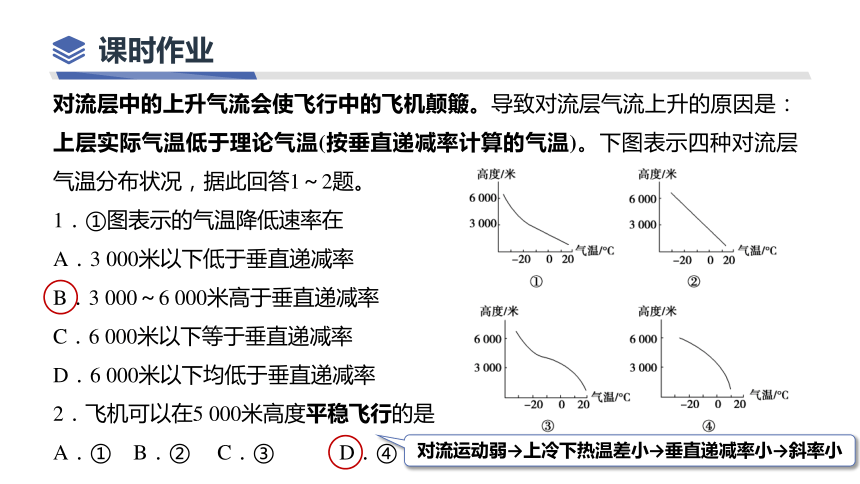

对流层中的上升气流会使飞行中的飞机颠簸。导致对流层气流上升的原因是:上层实际气温低于理论气温(按垂直递减率计算的气温)。下图表示四种对流层气温分布状况,据此回答1~2题。

1.①图表示的气温降低速率在

A.3 000米以下低于垂直递减率

B.3 000~6 000米高于垂直递减率

C.6 000米以下等于垂直递减率

D.6 000米以下均低于垂直递减率

2.飞机可以在5 000米高度平稳飞行的是

A.① B.② C.③ D.④

对流运动弱→上冷下热温差小→垂直递减率小→斜率小

受锋面过境影响,某科考船经历了一次海雾过程。下图为“科考船记录的部分大气温度数据随时间变化图”。据此完成8~9题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.图示期间,气温垂直变化最剧烈的时刻是

A.12日22时 B.13日4时

C.13日16时 D.14日4时

9.此次海雾发生的成因可能是

①暖锋过境 ②逆温持续

③冷锋过境 ④对流旺盛

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

√

课时15《84练》P358

√

下图为“某沿海地区一日平均气温随高度变化曲线图”。读下图,完成3~5题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.该地最有可能位于

A.赤道地区 B.中纬地区

C.高纬地区 D.高山地带

4.该地当日最有可能的天气特征为

A.雷雨大风冰雹天气 B.烈日高温酷暑天气

C.潮湿闷热无风天气 D.雪虐风饕地冻天气

5.导致A、B两层气温垂直变化差异的主导因素是

A.海拔 B.大气成分

C.气象条件 D.纬度

√

课时15《84练》P357

√

√

气温垂直递减率高于6 ℃/km

→上冷下热温差大→对流运动旺盛

平流层→臭氧→吸收太阳紫外线增温

对流层→二氧化碳、水汽等→吸收太阳红外线,但少量→主要靠地面吸收太阳辐射增温

03

大气受热过程

太阳辐射

太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量,能量来源于太阳内部的核聚变反应

太阳辐射波长范围为0.15-4微米,分为A紫外光、B可见光和C红外光三部分,太阳辐射能量主要集中在波长较短的可见光波段(0.4—0.76微米),约占总能量的50%

太阳辐射为短波辐射

(物体的温度越高,辐射的波长越短)

地面辐射、大气辐射为长波辐射

太阳辐射对地球的影响

提供光、热,维持地表温度,是促进地球上水循环、大气运动和生命活动的主要动力

为生活和生产提供能量

直接:太阳能(光、热资源)

间接:化石能源(煤、石油、天然气等)

生物能(薪柴、沼气等)、风能、水能等

削弱 作用 参与的物质 作用特点 作用特点 典例

A 反射 云层和较大颗粒的尘埃 无选择性 反射回宇宙空间 云层越低、越厚,反射越强 夏季天空多云时,白天的气温相对来说不会太高

B 散射 空气分子或微小尘埃 改变了太阳辐射的方向,使一部分太阳辐射向四面八方弥散,不能到达地面 有时 有选择性 波长较短的蓝光、紫光易被散射→晴朗的天空呈现蔚蓝色;波长较长的红光不易被散射→交通信号灯红灯

有时 无选择性 阴天天空呈灰白色;晨昏蒙影;白天的树荫下、房屋内仍然明亮

C 吸收 对流层水汽和二氧化碳 有选择性 (大气对太阳辐射中能量最强的可见光却吸收得很少) 水汽和二氧化碳吸收红外线 /

平流层臭氧 臭氧吸收紫外线

真题研析

(2022·1月浙江选考)大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。下图为“我国某城市大气散射辐射日变化图”。完成1~2题。

1.有关该城市大气散射辐射强弱的叙述,正确的是

①夏季大于冬季 ②郊区大于城区

③冬季大于夏季 ④城区大于郊区

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.下列现象与大气散射作用密切相关的是

①晴天天空多呈蔚蓝色 ②朝霞和晚霞往往呈红色 ③深秋晴天夜里多霜冻 ④雪后天晴阳光特别耀眼

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

√

√

阴天比晴天散射能力强

夏季阴雨天气多

城区热岛效应→雨岛效应

大气逆辐射弱

新雪的反射率高

课时15《大一轮》P59

太阳辐射

大气上界

大气反射和散射

地面反射

大气吸收

地面吸收

大气

都是短波辐射

短波辐射

长波辐射

图例:

地面辐射

逸出

大气吸收

太阳辐射

大气

反射

地面吸收

吸收

散射

地面

反射

太阳暖大地

大地暖大气

对流层大气能够直接吸收部分地面辐射,其中以水汽和二氧化碳吸收的地面辐射为多

→地面辐射(长波辐射)是

对流层大气的直接热源

逸出

返回地面(大气逆辐射)

大气辐射

大气还大地

(大气对地面的保温作用)

根本热源?

课时15《大一轮》P59

考向预测

1

2

3

4

(2023·浙江十校联盟联考)地膜覆盖是一种农业栽培技术,具有保温、保水、保肥、改善土壤理化性质,提高土壤肥力、抑制杂草生长、减轻病害的作用。图甲为“我国北方某地农业景观图”,图乙为“大气受热过程图”。读图,完成1~2题。

1.我国北方农民春播时进行地膜覆盖,可

有效地提高地温,其主要原理是

A.①增强 B.②增强

C.③减弱 D.④增强

2.“天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜”,造成“是夜必霜”的原因主要是

A.①减弱 B.②减弱

C.③减弱 D.④减弱

√

√

太

阳

辐

射

地

面

辐

射

玻璃温室

玻璃/塑料薄膜

①对太阳短波辐射几乎“透明”

——绝大部分太阳辐射穿透玻璃

②对地面长波辐射几乎“封闭”

——大部分热量留存于大棚内

白色/透明温室大棚——保温/增温

黑色尼龙网——夏季遮阳+降温

每年秋冬季节,我国北方地区的农民常用人造烟雾的办法,使地里的蔬菜免遭冻害,其原理是什么?

人造烟雾中含有大量的二氧化碳、水汽、尘埃,能强烈吸收地面辐射,从而增强大气逆辐射,减少地面辐射损失的热量,对地面起到保温作用,所以可以防御霜冻。

分析农业实践中的一些现象

a.我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜

b.华北地区早春农民利用地膜覆盖进行农作物种植

c.深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻

温室气体与全球变暖

人类活动化石燃料燃烧

温室气体排放量增多

大气

吸收

大气吸收地

面辐射增多

大气逆辐射增强

保温作用增强

大气

辐射

地表气温升高

导致全球变暖

读“太阳辐射、地面辐射和大气辐射关系示意图”。

1.根据热量收支平衡判断,H的数值应为

A.40 B.60 C.125 D.134

2.连续多日的雾霾天气不会影响

A.A的数值 B.B的数值

C.I的数值 D.G的数值

I(地面辐射)的值如何得出?

到达地面的太阳辐射(太阳辐射-大气削弱-地面反射)+ 大气逆辐射 - 地面潜热输送、湍流输送

影响地面辐射(地温)的因素

切入点:太阳辐射、大气削弱作用、地面反射、大气逆辐射

纬度

天气

海拔

下垫面性质

人类活动

纬度越低,太阳高度角越大,地面获得太阳辐射量越多。

降水少和海拔高空气稀薄的地区,大气对太阳辐射的削弱作用比较弱,到达地面的太阳辐射强。

新雪、冰的透光度很低,地面反射强,地面辐射弱。

vs影响到达地面

的太阳辐射的因素

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

同学们发现坡地上“摆”着一个个圆滚滚的大西瓜(图丙)。当地人们为了适应气候条件,在耕作土壤表面铺设10~15 cm的砂石,创造了“砂田”这一耕作方式。砂田作物产量较高,品质较好。

(3)说明采用“砂田”耕作方式对种植西瓜的好处。(6分)

增大气温日较差,利于糖分积累;

利于地表水下渗;

减少土壤水分蒸发,利于保持土壤水分;

覆盖土壤表面,减少对土壤的侵蚀,保持水土。

(任答3点)

课时15《84练》P358

影响昼夜温差大小的因素

地球和月球大气的受热过程

深秋至第二年早春季节,霜冻为什么多出现在晴朗的夜晚?

晴朗的夜晚,天空少云或乌云,大气逆辐射弱,地面辐射热量散失的多,致使地面温度低,所以深秋至第二年早春季节,霜冻多出现在晴朗的夜晚。

“十雾九晴”

二十四节气是反映天气气候和物候变化、掌握农事季节的工具。下图示意二十四节气地球上黄道上的位置。完成22、23题。

22.“一朝秋暮露成霜,几份凝结几份阳。荷败千池萧瑟岸,棉白万顷采收忙。”古诗描绘景象的发生时间和地区分别是

A.9月、长江流域

B.10月、黄河流域

C.9月、东北平原

D.10月、塔里木盆地

23.上题所述地区流传着“霜重见晴天”、“霜打红日晒”的民间谚语,其形成原理是

A.太阳辐射弱 B.地面辐射弱

C.大气逆辐射弱 D.地面保温强

第22、23题图

课时15《大一轮》P59

考向预测

1

2

3

4

(2023·浙江十校联盟联考)地膜覆盖是一种农业栽培技术,具有保温、保水、保肥、改善土壤理化性质,提高土壤肥力、抑制杂草生长、减轻病害的作用。图甲为“我国北方某地农业景观图”,图乙为“大气受热过程图”。读图,完成1~2题。

1.我国北方农民春播时进行地膜覆盖,可

有效地提高地温,其主要原理是

A.①增强 B.②增强

C.③减弱 D.④增强

2.“天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜”,造成“是夜必霜”的原因主要是

A.①减弱 B.②减弱

C.③减弱 D.④减弱

√

√

1

2

3

4

5

6

7

(2023·浙江稽阳联谊学校联考)下图为“我国某地香蕉园内、园外春季阴雨天和晴天的气温日变化图”。完成6~7题。

8

9

10

6.图中曲线表示香蕉园内春季晴天气温日变化的是

A.① B.② C.③ D.④

7.白天①曲线气温高于②曲线的原因是

A.香蕉园内大气削弱作用强

B.香蕉园内大气散热较慢

C.香蕉园外太阳辐射强

D.香蕉园外大气逆辐射强

√

课时15《84练》P357

√

10.(2023·山西太原模拟)阅读图文资料,回答下列问题。(18分)

某中学地理学习小组在暑假期间赴甘肃进行考察,图甲示意祁连山北麓绿洲及周边地区。

(1)依据大气受热原理,分析张掖气温日较差大的

原因。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

深居内陆,降水少,晴天多;

白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱(到达地面的太阳辐射强,大气吸收地面辐射强),气温较高;

夜晚,大气逆辐射弱(或保温作用弱),气温较低。

课时15《84练》P358

04

大气热力环流

热力环流

当地面受热均匀时,空气没有相对上升和相对下沉运动

由于地面冷热不均(根本原因)而形成的空气环流,称为热力环流

它是大气运动最简单的形式,形成过程如图所示

1020

1015

1010

1005

1000

等压面

等压面

C

D

大气热力环流的形成原理

A-热源

B-冷源

于是空气从气压高的A地上空C向气压低的B地上空D扩散

当B地接受热量少时, B地空气收缩下沉,上空空气密度减小,形成低气压

当A地接受热量多,A地近地面空气膨胀上升,到上空聚积,使上空空气密度增大,形成高气压

高气压

低气压

大气热力环流的形成原理

A-热源

B-冷源

这样近地面的空气从B地流回A地,以补充A地上升的空气,从而形成了热力环流

B地因有下沉气流,空气密度增大,形成高气压

在近地面,A地空气上升向外流出后,空气密度减小,形成低气压

高气压

低气压

C

D

高气压

低气压

大气热力环流的形成原理

A-热源

B-冷源

高气压

低气压

思考ABCD气压的高低?

冷热不均

空气垂直运动

水平气压差

空气水平运动

热力环流

B>A>C>D

高低气压的比较为同一水平面的比较

近地面的气压高于高空的气压

C

D

高气压

低气压

热力环流的气压特征

受热地等压面变宽;遇冷地等压面变窄

等压面的凹凸与气压高低:凸高凹低

近地面与高空,等压面的凹凸与气压的高低均相反

C

D

A-热源

B-冷源

高气压

低气压

高气压

低气压

1030hPa

1050hPa

520hPa

540hPa

530hPa

1040hPa

B>A>C>D

在一定的条件下,地表的冷热差异会产生热力环流,这是大气运动的最简单形式。下图中表示热低压(冷热原因形成)的是

图甲示意某沿海地区海陆风形成的热力环流剖面图,图乙是该地区近地面与600米高空垂直气压差的分布状况。

1. 有关气压分布状况的叙述,正确的是

①地气压低于②地

③地气压高于④地

近地面同一等压面的分布高度①地比②地低

高空同一等压面的分布高度④地比③地更高

2. 下列说法正确的是

A. a的风向为东南风 B. b为上升气流 C. c的风向为西南风 D. d为上升气流

3. 若该图表示白天,下列叙述正确的是

A. 甲是陆地,乙是海洋 B. 甲乙都是陆地

C. 甲是海洋,乙是陆地 D. 甲乙都是海洋

热力环流的天气特征

气流垂直运动与天气状况

上升气流容易形成降水

下沉气流往往天气晴朗

素材来源:星球研究所

焚风效应与干热河谷

(2022届高三第二次联考Z20联盟)

材料一:焚风指干燥空气作下沉运动时,因温度升高、湿度降低而形成的一种干热风,常出现在山脉背风坡。太行山东麓焚风对处于生长发育后期的小麦影响较大。

材料二:图1为石家庄及周边区域示意图,图2为太行山东麓焚风出现次数的日变化图。

(1)从地形和大气环流角度分析太行山东麓焚风效应强的原因。(3分)

东麓相对高度大,下沉增温幅度大;(2分)

冬季西北风强劲且干燥,在太行山东侧下沉增温(1分)

热力环流表现形式——海陆风

白天,在同一水平面上,陆地气温高,形成低气压;海洋气温低,形成高气压

在水平方向上存在气压梯度力,大气从高压区向低压区运动(即从海洋向陆地运动),形成海风

气温低

低气压

高气压

气温高

高气压

低气压

海风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

热力环流表现形式——海陆风

夜晚,在同一水平面上,陆地气温低,形成高气压;海洋气温高,形成低气压

在水平方向上存在气压梯度力,大气从高压区向低压区运动(即从陆地向海洋运动),形成陆风

陆风

热力环流表现形式——山谷风

白天,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温高,因此在山坡附近形成低气压,在山谷上空形成高气压,大气从山谷中心向山坡运动形成谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

热力环流表现形式——山谷风

夜晚,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温要低,因此在山坡附近形成高气压,山谷上空形成低气压,大气从山坡向山谷运动形成山风

山风

山区与平原之间,有时也出现山谷风特征

如北京气象台的天气预报中,常有“白天风向北转南,夜间风向南转北”的语句,这种风向昼夜相反的变化

就是北京北部山区与平原地区之间的山谷风效应所造成的

阅读-山谷风及其案例

Atmosphere

(2022届高三第二次联考Z20联盟)

材料一:焚风指干燥空气作下沉运动时,因温度升高、湿度降低而形成的一种干热风,常出现在山脉背风坡。太行山东麓焚风对处于生长发育后期的小麦影响较大。

材料二:图1为石家庄及周边区域示意图,图2为太行山东麓焚风出现次数的日变化图。

(1)从地形和大气环流角度分析太行山东麓焚风效应强的原因。(3分)

东麓相对高度大,下沉增温幅度大;(2分)

冬季西北风强劲且干燥,在太行山东侧下沉增温(1分)

(2)利用热力环流原理分析太行山东麓焚风夜晚频次高的原因。(3分)

(与平原上方同高度空气相比)夜晚山坡降温快,

气流沿山坡下沉,

与焚风风向一致,加强焚风

北京延庆上空现“云瀑”奇观

流云在顺着风向飘移的过程中,遇到山口、悬崖或翻越山岭时,会由于重力因素跌落,像水一样倾泻而下,形成云瀑景观,图为“四川西部某山地的云瀑景观图”。

1.在川西山区,观赏云瀑景观的最佳时间是

A.6月的清晨 B.12月的清晨

C.6月的午后 D.12月的午后

2.若图中云瀑的运动是受山谷风的影响,

则此时最可能存在的现象是

A.山坡气温较高,山风势力较强

B.山坡气温较低,山风势力较强

C.山谷气温较低,谷风势力较强

D.山谷气温较高,谷风势力较强

图示-云瀑一般发生在早晨或雨后初晴的夜晚

热力环流表现形式——山谷风

山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染,所以,山谷地区不宜布局有污染的工业

夜晚山谷上方气流上升,可能形成“夜雨”(不一定有雨),而山谷上方白天气流下沉,由于焚风效应的存在,使山谷地区形成“干热谷地”,云雨形成在山峰附近,故干热河谷地区人们有的住得很高

城市热岛效应与热岛环流

中心区与郊区之间的温度差异,导致空气在中心区上升,在郊区下沉;

高空气流由中心区流向郊区,近地面气流由郊区流向中心区

中心区与郊区之间形成热力环流,这种热力环流称为“城市热岛环流”

城市规划时,一般将卫星城或污染较重的工厂布置在气流下沉距离之外(城市热岛环流的范围之外)

一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内

城市热岛效应与热岛环流

城市中心区建筑密集,地面多硬化,吸收的太阳辐射多,向大气传送的热量多

城市中心区人口密集,产业发达,汽车数量多,人们生活、生产向大气释放的废热较多

使得城市中心区气温高于郊区,空气受热上升,易成云致雨

城市热岛效应与雨(雾)岛效应

1. 有关该城市热岛强度的描述,正确的是

A.晴天热岛强度一直高于阴天

B.阴天不存在热岛效应

C.晴天正午时,热岛强度最大

D.晴天时,热岛强度会出现两个峰值

2. 对城市热岛强度成因的分析,正确的是

A.城市绿化越好,热岛强度越高

B.上午8点的峰值与人流、车流高峰期有关

C.地势低洼的地区,热岛强度较小

D.热岛强度仅受天气状况影响

热岛强度是指中心城区比郊区气温高出的数值大小,下图是某大城市热岛强度日变化示意图。

沿海城市热岛效应和海陆风之间存在相互影响的关系,据较新的研究表明,海陆风的影响范围可达上百千米。图1为某年天津市春季、夏季、冬季和全年热岛强度平均日变化曲线图,图2为天津市简图。

1.据图1可判断天津市

A.大体上日出前后,热岛效应最强 B.太阳辐射越强,热岛效应越强

C.与春、夏、冬季相比,全年热岛效应最强 D.全年热岛效应平均日变化最大

2.天津热岛效应会导致海风势力增强显著的地点是

A.① B.② C.③ D.④

Ⅰ冬季Ⅱ全年Ⅲ春季Ⅳ夏季

城市热岛效应的强度存在明显的日变化特点,尤其是在日落后的3-5小时左右达到最强。

原因可从以下几个角度考虑:

城乡蓄热量的差异。在人口高度密集、工业集中的城市区域,由人类活动排放的大量热量与其他自然条件的共同作用致使城区气温普遍高于周围乡村。在白天,城市比乡村储存了更多的热量。

城乡保温作用的差异。相比于郊区,城市的上空大气比较混浊,S02、,N0x,C02等温室气体含量较高,增强了大气逆辐射,产生了明显的保温作用。而郊区温室气体含量较少,保温作用不明显,日落后迅速降温。

城乡反射率的差异。城市中建筑物参差错落,地面长波辐射热量在墙壁地面间多次反射,从而使得地面向宇宙空间散失的热量大大减少。而郊区空旷,反射率比城市大10%—15%左右,降温率比城市大。

城乡风速的差异。城区密集的建筑群、纵横的道路桥梁,构成较为粗糙的城市下垫面,因而对风的阻力增大,风速减低,热量不易散失。

总结:在白天,城市的气温就比乡村要高;日落后,城市气温没有多少变化,而乡村气温则迅速下降,温差继续扩大。一般来说,前半夜的热岛效应强度是一天中最强的。

①白天 ②夜晚 ③强风

④无风 ⑤旱季 ⑥雨季

下图反映了某市热岛效应,在下列条件中,热岛效应强度较为明显的是

A.①④⑤

B.①③⑥

C.②③⑤

D.②④⑤

对流层中的臭氧浓度受光照、温度和局部环流等多种气象条件影响。下图示意2010-2014年有、无海陆风的上海浦东监测站地面臭氧质量浓度月际变化,并将海陆风日分为海风阶段和陆风阶段。完成24、25题。

24.海陆风显著时,浦东监测站最高臭氧质量浓度可能出现在

A.黎明 B.午后

C.傍晚 D.子夜

25.冬季浦东监测站臭氧质量浓度低的主要原因是

A.冬季热岛环流强,利于臭氧扩散

B.冬季海风势力强,利于臭氧扩散

C.冬季风势力强劲,利于臭氧扩散

D.冬季逆温层较薄,利于臭氧扩散

第24、25题图

推测浦东易发生臭氧污染事件的天气特征有

①天气晴朗 ②气温低

③湿度小 ④气压低

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

B

海风阶段臭氧浓度高

海风强→白天+海陆温差最大

注意较大尺度背景风

①夏季臭氧浓度高→与气温呈正相关

②6月臭氧浓度低→梅雨

→与降水呈负相关→与光照呈正相关

→与气压呈正相关

课时16《大一轮》P62

考向预测

1

2

3

4

(2023·江苏扬州市期末)在下图中,图甲表示的是“某滨海地区陆地和海洋表面气温日变化的曲线图”,图乙表示“旗帜主要飘动方向示意图”。据此完成3~4题。

3.下列有关图甲描述正确的是

A.曲线①表示的是海洋气温曲线

B.曲线②表示的是海洋气温曲线

C.曲线①所示日温差大的主要原因是昼夜长短差异

D.曲线②所示日温差小的主要原因是纬度差异

4.由图甲推断,图乙中风出现时间约为

A.18时~次日7时 B.8时~16时

C.16时~次日8时 D.6时~18时

√

√

真题研析

课时16《大一轮》P61

(2022·全国文综乙)我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。下图示意当日该市不同高度的风随时间的变化。据此完成1~3题。

1.当日在观测场释放一只氦气球,观测它在1千米高度以下先向北漂,

然后逐渐转向西南。释放气球的时间可能为

A.1时 B.7时 C.13时 D.19时

2.据图推测,陆地大致位于海洋的

A.东北方 B.东南方 C.西南方 D.西北方

3.当日该市所处的气压场的特点是

A.北高南低,梯度大 B.北高南低,梯度小

C.南高北低,梯度大 D.南高北低,梯度小

√

√

√

核心考点

突破

2.风向的呈现形式和绘制

(1)风向的呈现形式

风向是指风的来向,如东北风是从东北方向吹向西南方向的风。通常呈现风向的形式有两种:

①风矢

风矢由风向杆和风羽组成,风向杆指示风的方向

(如图中风向均指向A),风羽横线表示风力大小,

一道短线代表1级风、一道长线代表2级风、一面

三角旗帜代表8级风。

1. 绝热窗户设计成倾斜的主要目的是

A.雨季及时排水 B.充分利用太阳能

C.减弱噪音干扰 D.降低光污染危害

2. 冬季的白天,房间甲和乙之间的空气流动方向是

A.冷气流从通风口1进入甲,暖气流从通风口2进入乙

B.冷气流从通风口1进入乙,暖气流从通风口2进入甲

C.暖气流从通风口1进入甲,冷气流从通风口2进入乙

D.暖气流从通风口1进入乙,冷气流从通风口2进入甲

右图是某建筑设计院为我国北方地区设计的一幢高效利用太阳能的房屋模型。

05

大气的水平运动——风

等压面与等压线

等压面

等压线

水平面

1100hpa

1000hpa

900hpa

800hpa

700hpa

600hpa

500hpa

400hpa

等压面

1100hpa

1000hpa

900hpa

1100hpa

1000hpa

900hpa

高压

低压

高压

低压

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

等压面与等压线

等压面是指在垂直方向上气压相等的面,反映出垂直方向上的气压差异

等压线是指同一水平面上气压相等的各点连线,反映出水平方向上的

气压差异。即某一高度的水平面切割等压面而得到的交线即为等压线

水平气压梯度力

高压

低压

水平气压梯度力 F1

同一水平面上的气压产生了差异;单位距离间的气压差称为气压梯度

只要水平面上存在气压梯度,就产生了促使大气由高压区流向低压区的力,这个力称为水平气压梯度力

在水平气压梯度力的作用下,大气从高压区向低压区作水平运动,这就形成了风,可见,水平气压梯度力是形成风的直接原因

与等压线垂直,由高压指向低压

等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大

受力分析 水平气压梯度力 垂直于等压线,高压指向低压

改变风向及风速

地转偏向力 与风向垂直,南左北右偏转

只改变风向,不改变风速

摩擦力 与风向相反

改变风向及风速

形成风的力

假设在北半球各高度水平气压梯度力相同,自地面向上一定高度内,风的变化情况为

A. 风速变小,风向不变

B. 风速变大,风向不变

C. 风速加大,风向逆时针方向偏转

D. 风速加大,风向顺时针方向偏转

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

近地面的风

近地面的风向:斜穿等压线

北半球

南半球

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

F1

受力:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力

当地转偏向力和摩擦力的合力与水平气压梯度力相平衡

左前为低压,右后为高压

(与水平气压梯度力大致呈45°夹角,北半球向右,南半球向左。)

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

近地面的风

近地面的风向:斜穿等压线

北半球

南半球

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

F1

F1

F2

F2

f

f

受力:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力

当地转偏向力和摩擦力的合力与水平气压梯度力相平衡

左前为低压,右后为高压

(与水平气压梯度力大致呈45°夹角,北半球向右,南半球向左。)

高空的风

500hpa

498

496

494

492

490

北半球

F1

南半球

500hpa

498

496

494

492

490

F1

高空的风向:平行于等压线

受力:水平气压梯度力+地转偏向力

(与水平气压梯度力垂直,北半球向右,南半球向左。)

左低压,右高压。

高空的风

500hpa

498

496

494

492

490

北半球

F1

F2

南半球

500hpa

498

496

494

492

490

F1

F2

高空的风向:平行于等压线

受力:水平气压梯度力+地转偏向力

(与水平气压梯度力垂直,北半球向右,南半球向左。)

左低压,右高压。

大气的水平运动就是风,风的形成受多种因素的影响,不同条件下,风向和风速都是不同的。

1.上图中,只影响风向而不影响风速的力是

A.只有③ B.①和④ C.②和③ D.①和④

2.一架飞机在南半球高空中自东向西飞行,如果飞机是顺风飞行,则高压在飞行员的 A.南侧 B.北侧 C.东侧 D.西侧

下图示意某一等高面。P1、P2为等压线,P1、P2之间的气压梯度相同,①~⑧是只考虑水平受力,不计空间垂直运动时,O点空气运动的可能方向。据此回答12、13题。

12.若该图表示北半球高空,且P1数值小于P2数值,则O点的风向可能为( )

A.③ B.④ C.⑦ D.⑧

13.若该图表示南半球近地面,且P1数值大于P2数值,则O点的风向可能为( )

A.③ B.④ C.⑥ D.⑦

下图示意某区域某月一条海平面等压线,图中N地气压高于P地。

1. 则N地风向为

A.东北风 B.东南风

C.西北风 D.西南风

2. M、N、P、Q四地中,阴雨天气最有可能出现在

A.M地 B.N地 C.P地 D.Q地

3. 当M地月平均气压为全年最高的月份,可能出现的地理现象是

A.巴西高原处于干季 B.尼罗河进入丰水期

C.美国大平原麦收正忙 D.我国东北地区寒冷干燥

下图为某气象科学家绘制的局部地区某时气压(单位:百帕)分布图。

1. 图中风速最大的点为

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2. 甲、乙、丙、丁四点的风向依次是

A.东南、西南、东南、西南

B.东北、西北、东南、西北

C.西北、东北、西北、东南

D.东南、西南、东南、西北

读“某等压线与风向变化示意图(图中X、Y、Z为气压值)” 。

1. 该地的空间位置可能是

A.北半球、近地面

B.北半球、高空

C.南半球、近地面

D.南半球、高空

2. 若该地位于上海4 000米的高空,则此时上海的天气状况为

A.高温多雨 B.低温少雨

C.阴雨连绵 D.炎热干燥

下图示意某区域某时海平面等压线分布,读图完成下列各题。

1. 此时①地的风向是

A.东南风 B.西北风

C.西南风 D.东北风

2. 与①地相比,②地

A.此季节气温较高

B.气温年较差较小

C.此季节降水较多

D.降水季节变化大

逆温现象

与平流雾

逆温造成局部上热下冷,大气层结稳定,使大量烟尘水汽凝结物等聚集在它的下部,易产生大雾天气,使能见度变坏,甚至造成严重大气污染

逆温的形成 Formation of temperature inversion

海拔

气温

海拔

气温

海拔

气温

海拔

气温

海拔

气温

# 逆温对地理环境的影响——成雾

早晨多雾的天气大多与逆温有密切关系,浓雾使大气能见度降低,给人们的出行带来不便,使交通事故的发生概率增加

A

# 逆温对地理环境的影响——大气污染

由于逆温现象的存在,空气对流受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康

B

# 逆温对地理环境的影响——对航空造成影响

逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便;如果出现在高空,对飞机飞行有利,因为大气以平流运动为主,飞行中不会有较大颠簸

C

世界八大环境公害事件

Eight environmental pollution events in the world

1943

年

洛杉矶光化学烟雾事件

1943年,美国洛杉矶光化学烟雾事件,主要污染源为汽车排放的尾气,导致约400人死亡

02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

干旱地区土壤的湿度一般由表层向深层逐渐增加,在特定条件下可能在浅层土壤出现“逆湿”现象。学生们在图甲所示采样点的某处无人干扰土地进行采样,测量土壤湿度随深度变化数据,并绘制连续两日不同深度土壤湿度变化图(图乙)。

(2)据图乙说出“逆湿”发生的主要时段及深度,并分析成因。(6分)

1~6 时(或凌晨),10 cm深度土壤出现“逆湿”现象。

原因:临近绿洲,水汽较多,此时气温低,地表水汽凝结量较大;此时土壤水分蒸发少,表层土壤湿度大,出现“逆湿”现象。

课时15《84练》P358

第三章第一节

必修一 大气

(组成、分层、受热过程、热力环流、风)

01

大气的组成

低层大气组成 主要作用 分布

干洁 空气 氮气N2(78%) 氮(元素)是生物体的基本成分

氧气O2(21%) ①人类和其他好氧生物维持生命活动必需的物质 ②参与有机物的燃烧、腐败和分解过程

二氧化碳CO2 ①绿色植物光合作用的基本原料 ②对地面起保温作用(温室气体,吸收地面辐射的能力强)

臭氧O3 ①强烈吸收紫外线,保护生物免受过量紫外线的伤害(保护伞) ②到达地面的少量紫外线有杀菌作用 主要集中在平流层中的臭氧层 (在15—35km高度)

水汽 (来源于水分蒸发、植物蒸腾、水汽输送) 在大气温度变化的范围内,水汽可发生固、液、气三态的转化,产生云、雾、雨、雪等一系列天气现象(是成云致雨的必要条件),进而影响地面和大气的温度 水平 ①海洋上空高于陆地上空

②湿润地区高于干旱地区

垂直 一般自地面向高空逐渐减少

杂质 (来源于下垫面及人类活动) ①会(削弱太阳光照)使大气能见度变差 ②但作为凝结核,是成云致雨的必要条件 ①含量随时间、地点、天气条件(晴/雨/风力等)而变化 ②在近地面大气中,陆上多于海上,城市多于乡村,冬季多于夏季

人类活动对大气成分的影响

大量使用化石燃料(排放增多)+森林破坏(吸收减少)→二氧化碳浓度上升

→温室效应增强→全球变暖→冰川融化→海平面上升

制冷剂的使用,释放氟氯烃→臭氧层破坏(臭氧层变薄、臭氧浓度降低)

→紫外线增多→引发白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病

城市中人类生产生活比较密集→杂质增多→霾

物质组成差异 出现时间 主要影响的异同

雾 气态和液态物质 ①多在冬半年晴夜 ②日出后消散 大气能见度下降,影响交通 能见度低于1km

霾 (灰霾) 固态颗粒物 (主要是PM2.5,可吸入颗粒物,来自汽车尾气、工业废气、燃煤取暖的废气烟尘、建筑工地和道路交通产生的扬尘等) ①日出后不会消散 ②可在一天中任何时候出现 ③我国北方冬季多发 能见度低于10km ①使空气质量差,是大气污染

②危害人体健康(呼吸系统)

③影响生态环境

①北方重工业发达,污染物排放多;②北方冬季供暖需要大量燃煤

近地面水汽(过饱和)凝结而成

全球性大气环境问题:全球变暖、臭氧层破坏、酸雨

02

大气的垂直分层

课时作业

图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是

A.① B.② C.③ D.④

我国发射的“神舟5号”飞船运行轨道所在的

大气层

A.气温在-50℃到20℃之间

B.气温随高度增加平稳下降

C.最低气温约为-80℃

D.最高气温约为40℃

北京时间2023年9月21日(农历八月初七)下午15时45分,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮开讲“天宫课堂”第四课。完成3、4题。

3.航天员开讲“天宫课堂”第四课的当天傍晚,台州学生可能观测到的月相是

A.① B.② C.③ D.④

4.“神舟十六号”载人飞船返回地面时,从距地面50千米高度起,向下穿越的地球大气层气温变化为

A.下降——上升 B.下降——上升——下降

C.上升——下降 D.上升——下降——上升

课时作业

读大气垂直分层高度、温度和气压的变化图,完成1~2题。

1.关于图中内容的叙述,正确的是

A.大气垂直分层的依据是高度、温度和气压的变化

B.随高度增加气温渐高,气压渐低

C.距地面20千米处气压降为地面的一半

D.对流层垂直方向上温度变化范围是20~-60 ℃

2.关于图中①②层大气的正确叙述是

A.①层大气厚度随纬度增加而增厚 B.②层因臭氧吸收红外线而增温

C.②层大气做对流运动利于飞行

D.飞机沿10km高空从南极飞到北极,依次穿过②层-①层-②层

温度、密度和运动状况

垂直分布高度范围 特点 原因 与人类的联系

对流层 低纬:17~18km 中纬:10~12km 高纬:8~9km 夏厚冬薄(中纬地区尤其明显) 随高度增加而递减,垂直递减率大约0.6℃/100m(不固定且存在逆温) 地面是对流层大气的 直接热源 人类就生活在对流层底部,对流层与人类的关系最为密切

对流运动 上冷下热(低纬更显著)

天气现象复杂多变 集中了整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质;对流运动旺盛

平流层 从对流层顶向上至50~55km 气温随高度增加而上升 臭氧吸收太阳紫外线增温 ①大气平稳,天气晴朗,能见度好,有利于航空飞机

②臭氧层(15-35km)有保护地球生命的作用

水平运动 上热下冷,大气稳定

天气现象少见,能见度高 水汽、杂质含量稀少, 大气稳定

高层大气 平流层顶以上 ①气温随高度增加先降低后增加; ②气压很低,密度很小 / ①电离层(60-500km)能反射无线电波,对远距离无线电通信有重要作用(会受耀斑、太阳风干扰)

②出现流星现象(80-120km)

③出现极光现象

课时作业

对流层中的上升气流会使飞行中的飞机颠簸。导致对流层气流上升的原因是:上层实际气温低于理论气温(按垂直递减率计算的气温)。下图表示四种对流层气温分布状况,据此回答1~2题。

1.①图表示的气温降低速率在

A.3 000米以下低于垂直递减率

B.3 000~6 000米高于垂直递减率

C.6 000米以下等于垂直递减率

D.6 000米以下均低于垂直递减率

2.飞机可以在5 000米高度平稳飞行的是

A.① B.② C.③ D.④

对流运动弱→上冷下热温差小→垂直递减率小→斜率小

受锋面过境影响,某科考船经历了一次海雾过程。下图为“科考船记录的部分大气温度数据随时间变化图”。据此完成8~9题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.图示期间,气温垂直变化最剧烈的时刻是

A.12日22时 B.13日4时

C.13日16时 D.14日4时

9.此次海雾发生的成因可能是

①暖锋过境 ②逆温持续

③冷锋过境 ④对流旺盛

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

√

课时15《84练》P358

√

下图为“某沿海地区一日平均气温随高度变化曲线图”。读下图,完成3~5题。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.该地最有可能位于

A.赤道地区 B.中纬地区

C.高纬地区 D.高山地带

4.该地当日最有可能的天气特征为

A.雷雨大风冰雹天气 B.烈日高温酷暑天气

C.潮湿闷热无风天气 D.雪虐风饕地冻天气

5.导致A、B两层气温垂直变化差异的主导因素是

A.海拔 B.大气成分

C.气象条件 D.纬度

√

课时15《84练》P357

√

√

气温垂直递减率高于6 ℃/km

→上冷下热温差大→对流运动旺盛

平流层→臭氧→吸收太阳紫外线增温

对流层→二氧化碳、水汽等→吸收太阳红外线,但少量→主要靠地面吸收太阳辐射增温

03

大气受热过程

太阳辐射

太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量,能量来源于太阳内部的核聚变反应

太阳辐射波长范围为0.15-4微米,分为A紫外光、B可见光和C红外光三部分,太阳辐射能量主要集中在波长较短的可见光波段(0.4—0.76微米),约占总能量的50%

太阳辐射为短波辐射

(物体的温度越高,辐射的波长越短)

地面辐射、大气辐射为长波辐射

太阳辐射对地球的影响

提供光、热,维持地表温度,是促进地球上水循环、大气运动和生命活动的主要动力

为生活和生产提供能量

直接:太阳能(光、热资源)

间接:化石能源(煤、石油、天然气等)

生物能(薪柴、沼气等)、风能、水能等

削弱 作用 参与的物质 作用特点 作用特点 典例

A 反射 云层和较大颗粒的尘埃 无选择性 反射回宇宙空间 云层越低、越厚,反射越强 夏季天空多云时,白天的气温相对来说不会太高

B 散射 空气分子或微小尘埃 改变了太阳辐射的方向,使一部分太阳辐射向四面八方弥散,不能到达地面 有时 有选择性 波长较短的蓝光、紫光易被散射→晴朗的天空呈现蔚蓝色;波长较长的红光不易被散射→交通信号灯红灯

有时 无选择性 阴天天空呈灰白色;晨昏蒙影;白天的树荫下、房屋内仍然明亮

C 吸收 对流层水汽和二氧化碳 有选择性 (大气对太阳辐射中能量最强的可见光却吸收得很少) 水汽和二氧化碳吸收红外线 /

平流层臭氧 臭氧吸收紫外线

真题研析

(2022·1月浙江选考)大气散射辐射的强弱和太阳高度、大气透明度有关。下图为“我国某城市大气散射辐射日变化图”。完成1~2题。

1.有关该城市大气散射辐射强弱的叙述,正确的是

①夏季大于冬季 ②郊区大于城区

③冬季大于夏季 ④城区大于郊区

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

2.下列现象与大气散射作用密切相关的是

①晴天天空多呈蔚蓝色 ②朝霞和晚霞往往呈红色 ③深秋晴天夜里多霜冻 ④雪后天晴阳光特别耀眼

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

√

√

阴天比晴天散射能力强

夏季阴雨天气多

城区热岛效应→雨岛效应

大气逆辐射弱

新雪的反射率高

课时15《大一轮》P59

太阳辐射

大气上界

大气反射和散射

地面反射

大气吸收

地面吸收

大气

都是短波辐射

短波辐射

长波辐射

图例:

地面辐射

逸出

大气吸收

太阳辐射

大气

反射

地面吸收

吸收

散射

地面

反射

太阳暖大地

大地暖大气

对流层大气能够直接吸收部分地面辐射,其中以水汽和二氧化碳吸收的地面辐射为多

→地面辐射(长波辐射)是

对流层大气的直接热源

逸出

返回地面(大气逆辐射)

大气辐射

大气还大地

(大气对地面的保温作用)

根本热源?

课时15《大一轮》P59

考向预测

1

2

3

4

(2023·浙江十校联盟联考)地膜覆盖是一种农业栽培技术,具有保温、保水、保肥、改善土壤理化性质,提高土壤肥力、抑制杂草生长、减轻病害的作用。图甲为“我国北方某地农业景观图”,图乙为“大气受热过程图”。读图,完成1~2题。

1.我国北方农民春播时进行地膜覆盖,可

有效地提高地温,其主要原理是

A.①增强 B.②增强

C.③减弱 D.④增强

2.“天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜”,造成“是夜必霜”的原因主要是

A.①减弱 B.②减弱

C.③减弱 D.④减弱

√

√

太

阳

辐

射

地

面

辐

射

玻璃温室

玻璃/塑料薄膜

①对太阳短波辐射几乎“透明”

——绝大部分太阳辐射穿透玻璃

②对地面长波辐射几乎“封闭”

——大部分热量留存于大棚内

白色/透明温室大棚——保温/增温

黑色尼龙网——夏季遮阳+降温

每年秋冬季节,我国北方地区的农民常用人造烟雾的办法,使地里的蔬菜免遭冻害,其原理是什么?

人造烟雾中含有大量的二氧化碳、水汽、尘埃,能强烈吸收地面辐射,从而增强大气逆辐射,减少地面辐射损失的热量,对地面起到保温作用,所以可以防御霜冻。

分析农业实践中的一些现象

a.我国北方地区利用温室大棚生产反季节蔬菜

b.华北地区早春农民利用地膜覆盖进行农作物种植

c.深秋农民利用燃烧秸秆制造烟雾预防霜冻

温室气体与全球变暖

人类活动化石燃料燃烧

温室气体排放量增多

大气

吸收

大气吸收地

面辐射增多

大气逆辐射增强

保温作用增强

大气

辐射

地表气温升高

导致全球变暖

读“太阳辐射、地面辐射和大气辐射关系示意图”。

1.根据热量收支平衡判断,H的数值应为

A.40 B.60 C.125 D.134

2.连续多日的雾霾天气不会影响

A.A的数值 B.B的数值

C.I的数值 D.G的数值

I(地面辐射)的值如何得出?

到达地面的太阳辐射(太阳辐射-大气削弱-地面反射)+ 大气逆辐射 - 地面潜热输送、湍流输送

影响地面辐射(地温)的因素

切入点:太阳辐射、大气削弱作用、地面反射、大气逆辐射

纬度

天气

海拔

下垫面性质

人类活动

纬度越低,太阳高度角越大,地面获得太阳辐射量越多。

降水少和海拔高空气稀薄的地区,大气对太阳辐射的削弱作用比较弱,到达地面的太阳辐射强。

新雪、冰的透光度很低,地面反射强,地面辐射弱。

vs影响到达地面

的太阳辐射的因素

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

同学们发现坡地上“摆”着一个个圆滚滚的大西瓜(图丙)。当地人们为了适应气候条件,在耕作土壤表面铺设10~15 cm的砂石,创造了“砂田”这一耕作方式。砂田作物产量较高,品质较好。

(3)说明采用“砂田”耕作方式对种植西瓜的好处。(6分)

增大气温日较差,利于糖分积累;

利于地表水下渗;

减少土壤水分蒸发,利于保持土壤水分;

覆盖土壤表面,减少对土壤的侵蚀,保持水土。

(任答3点)

课时15《84练》P358

影响昼夜温差大小的因素

地球和月球大气的受热过程

深秋至第二年早春季节,霜冻为什么多出现在晴朗的夜晚?

晴朗的夜晚,天空少云或乌云,大气逆辐射弱,地面辐射热量散失的多,致使地面温度低,所以深秋至第二年早春季节,霜冻多出现在晴朗的夜晚。

“十雾九晴”

二十四节气是反映天气气候和物候变化、掌握农事季节的工具。下图示意二十四节气地球上黄道上的位置。完成22、23题。

22.“一朝秋暮露成霜,几份凝结几份阳。荷败千池萧瑟岸,棉白万顷采收忙。”古诗描绘景象的发生时间和地区分别是

A.9月、长江流域

B.10月、黄河流域

C.9月、东北平原

D.10月、塔里木盆地

23.上题所述地区流传着“霜重见晴天”、“霜打红日晒”的民间谚语,其形成原理是

A.太阳辐射弱 B.地面辐射弱

C.大气逆辐射弱 D.地面保温强

第22、23题图

课时15《大一轮》P59

考向预测

1

2

3

4

(2023·浙江十校联盟联考)地膜覆盖是一种农业栽培技术,具有保温、保水、保肥、改善土壤理化性质,提高土壤肥力、抑制杂草生长、减轻病害的作用。图甲为“我国北方某地农业景观图”,图乙为“大气受热过程图”。读图,完成1~2题。

1.我国北方农民春播时进行地膜覆盖,可

有效地提高地温,其主要原理是

A.①增强 B.②增强

C.③减弱 D.④增强

2.“天雨新晴,北风寒彻,是夜必霜”,造成“是夜必霜”的原因主要是

A.①减弱 B.②减弱

C.③减弱 D.④减弱

√

√

1

2

3

4

5

6

7

(2023·浙江稽阳联谊学校联考)下图为“我国某地香蕉园内、园外春季阴雨天和晴天的气温日变化图”。完成6~7题。

8

9

10

6.图中曲线表示香蕉园内春季晴天气温日变化的是

A.① B.② C.③ D.④

7.白天①曲线气温高于②曲线的原因是

A.香蕉园内大气削弱作用强

B.香蕉园内大气散热较慢

C.香蕉园外太阳辐射强

D.香蕉园外大气逆辐射强

√

课时15《84练》P357

√

10.(2023·山西太原模拟)阅读图文资料,回答下列问题。(18分)

某中学地理学习小组在暑假期间赴甘肃进行考察,图甲示意祁连山北麓绿洲及周边地区。

(1)依据大气受热原理,分析张掖气温日较差大的

原因。(6分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

深居内陆,降水少,晴天多;

白天,大气对太阳辐射的削弱作用弱(到达地面的太阳辐射强,大气吸收地面辐射强),气温较高;

夜晚,大气逆辐射弱(或保温作用弱),气温较低。

课时15《84练》P358

04

大气热力环流

热力环流

当地面受热均匀时,空气没有相对上升和相对下沉运动

由于地面冷热不均(根本原因)而形成的空气环流,称为热力环流

它是大气运动最简单的形式,形成过程如图所示

1020

1015

1010

1005

1000

等压面

等压面

C

D

大气热力环流的形成原理

A-热源

B-冷源

于是空气从气压高的A地上空C向气压低的B地上空D扩散

当B地接受热量少时, B地空气收缩下沉,上空空气密度减小,形成低气压

当A地接受热量多,A地近地面空气膨胀上升,到上空聚积,使上空空气密度增大,形成高气压

高气压

低气压

大气热力环流的形成原理

A-热源

B-冷源

这样近地面的空气从B地流回A地,以补充A地上升的空气,从而形成了热力环流

B地因有下沉气流,空气密度增大,形成高气压

在近地面,A地空气上升向外流出后,空气密度减小,形成低气压

高气压

低气压

C

D

高气压

低气压

大气热力环流的形成原理

A-热源

B-冷源

高气压

低气压

思考ABCD气压的高低?

冷热不均

空气垂直运动

水平气压差

空气水平运动

热力环流

B>A>C>D

高低气压的比较为同一水平面的比较

近地面的气压高于高空的气压

C

D

高气压

低气压

热力环流的气压特征

受热地等压面变宽;遇冷地等压面变窄

等压面的凹凸与气压高低:凸高凹低

近地面与高空,等压面的凹凸与气压的高低均相反

C

D

A-热源

B-冷源

高气压

低气压

高气压

低气压

1030hPa

1050hPa

520hPa

540hPa

530hPa

1040hPa

B>A>C>D

在一定的条件下,地表的冷热差异会产生热力环流,这是大气运动的最简单形式。下图中表示热低压(冷热原因形成)的是

图甲示意某沿海地区海陆风形成的热力环流剖面图,图乙是该地区近地面与600米高空垂直气压差的分布状况。

1. 有关气压分布状况的叙述,正确的是

①地气压低于②地

③地气压高于④地

近地面同一等压面的分布高度①地比②地低

高空同一等压面的分布高度④地比③地更高

2. 下列说法正确的是

A. a的风向为东南风 B. b为上升气流 C. c的风向为西南风 D. d为上升气流

3. 若该图表示白天,下列叙述正确的是

A. 甲是陆地,乙是海洋 B. 甲乙都是陆地

C. 甲是海洋,乙是陆地 D. 甲乙都是海洋

热力环流的天气特征

气流垂直运动与天气状况

上升气流容易形成降水

下沉气流往往天气晴朗

素材来源:星球研究所

焚风效应与干热河谷

(2022届高三第二次联考Z20联盟)

材料一:焚风指干燥空气作下沉运动时,因温度升高、湿度降低而形成的一种干热风,常出现在山脉背风坡。太行山东麓焚风对处于生长发育后期的小麦影响较大。

材料二:图1为石家庄及周边区域示意图,图2为太行山东麓焚风出现次数的日变化图。

(1)从地形和大气环流角度分析太行山东麓焚风效应强的原因。(3分)

东麓相对高度大,下沉增温幅度大;(2分)

冬季西北风强劲且干燥,在太行山东侧下沉增温(1分)

热力环流表现形式——海陆风

白天,在同一水平面上,陆地气温高,形成低气压;海洋气温低,形成高气压

在水平方向上存在气压梯度力,大气从高压区向低压区运动(即从海洋向陆地运动),形成海风

气温低

低气压

高气压

气温高

高气压

低气压

海风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

热力环流表现形式——海陆风

夜晚,在同一水平面上,陆地气温低,形成高气压;海洋气温高,形成低气压

在水平方向上存在气压梯度力,大气从高压区向低压区运动(即从陆地向海洋运动),形成陆风

陆风

热力环流表现形式——山谷风

白天,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温高,因此在山坡附近形成低气压,在山谷上空形成高气压,大气从山谷中心向山坡运动形成谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

谷风

气温高

高气压

低气压

气温低

低气压

高气压

热力环流表现形式——山谷风

夜晚,山坡附近的气温比山谷上空同一水平面处的气温要低,因此在山坡附近形成高气压,山谷上空形成低气压,大气从山坡向山谷运动形成山风

山风

山区与平原之间,有时也出现山谷风特征

如北京气象台的天气预报中,常有“白天风向北转南,夜间风向南转北”的语句,这种风向昼夜相反的变化

就是北京北部山区与平原地区之间的山谷风效应所造成的

阅读-山谷风及其案例

Atmosphere

(2022届高三第二次联考Z20联盟)

材料一:焚风指干燥空气作下沉运动时,因温度升高、湿度降低而形成的一种干热风,常出现在山脉背风坡。太行山东麓焚风对处于生长发育后期的小麦影响较大。

材料二:图1为石家庄及周边区域示意图,图2为太行山东麓焚风出现次数的日变化图。

(1)从地形和大气环流角度分析太行山东麓焚风效应强的原因。(3分)

东麓相对高度大,下沉增温幅度大;(2分)

冬季西北风强劲且干燥,在太行山东侧下沉增温(1分)

(2)利用热力环流原理分析太行山东麓焚风夜晚频次高的原因。(3分)

(与平原上方同高度空气相比)夜晚山坡降温快,

气流沿山坡下沉,

与焚风风向一致,加强焚风

北京延庆上空现“云瀑”奇观

流云在顺着风向飘移的过程中,遇到山口、悬崖或翻越山岭时,会由于重力因素跌落,像水一样倾泻而下,形成云瀑景观,图为“四川西部某山地的云瀑景观图”。

1.在川西山区,观赏云瀑景观的最佳时间是

A.6月的清晨 B.12月的清晨

C.6月的午后 D.12月的午后

2.若图中云瀑的运动是受山谷风的影响,

则此时最可能存在的现象是

A.山坡气温较高,山风势力较强

B.山坡气温较低,山风势力较强

C.山谷气温较低,谷风势力较强

D.山谷气温较高,谷风势力较强

图示-云瀑一般发生在早晨或雨后初晴的夜晚

热力环流表现形式——山谷风

山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染,所以,山谷地区不宜布局有污染的工业

夜晚山谷上方气流上升,可能形成“夜雨”(不一定有雨),而山谷上方白天气流下沉,由于焚风效应的存在,使山谷地区形成“干热谷地”,云雨形成在山峰附近,故干热河谷地区人们有的住得很高

城市热岛效应与热岛环流

中心区与郊区之间的温度差异,导致空气在中心区上升,在郊区下沉;

高空气流由中心区流向郊区,近地面气流由郊区流向中心区

中心区与郊区之间形成热力环流,这种热力环流称为“城市热岛环流”

城市规划时,一般将卫星城或污染较重的工厂布置在气流下沉距离之外(城市热岛环流的范围之外)

一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内

城市热岛效应与热岛环流

城市中心区建筑密集,地面多硬化,吸收的太阳辐射多,向大气传送的热量多

城市中心区人口密集,产业发达,汽车数量多,人们生活、生产向大气释放的废热较多

使得城市中心区气温高于郊区,空气受热上升,易成云致雨

城市热岛效应与雨(雾)岛效应

1. 有关该城市热岛强度的描述,正确的是

A.晴天热岛强度一直高于阴天

B.阴天不存在热岛效应

C.晴天正午时,热岛强度最大

D.晴天时,热岛强度会出现两个峰值

2. 对城市热岛强度成因的分析,正确的是

A.城市绿化越好,热岛强度越高

B.上午8点的峰值与人流、车流高峰期有关

C.地势低洼的地区,热岛强度较小

D.热岛强度仅受天气状况影响

热岛强度是指中心城区比郊区气温高出的数值大小,下图是某大城市热岛强度日变化示意图。

沿海城市热岛效应和海陆风之间存在相互影响的关系,据较新的研究表明,海陆风的影响范围可达上百千米。图1为某年天津市春季、夏季、冬季和全年热岛强度平均日变化曲线图,图2为天津市简图。

1.据图1可判断天津市

A.大体上日出前后,热岛效应最强 B.太阳辐射越强,热岛效应越强

C.与春、夏、冬季相比,全年热岛效应最强 D.全年热岛效应平均日变化最大

2.天津热岛效应会导致海风势力增强显著的地点是

A.① B.② C.③ D.④

Ⅰ冬季Ⅱ全年Ⅲ春季Ⅳ夏季

城市热岛效应的强度存在明显的日变化特点,尤其是在日落后的3-5小时左右达到最强。

原因可从以下几个角度考虑:

城乡蓄热量的差异。在人口高度密集、工业集中的城市区域,由人类活动排放的大量热量与其他自然条件的共同作用致使城区气温普遍高于周围乡村。在白天,城市比乡村储存了更多的热量。

城乡保温作用的差异。相比于郊区,城市的上空大气比较混浊,S02、,N0x,C02等温室气体含量较高,增强了大气逆辐射,产生了明显的保温作用。而郊区温室气体含量较少,保温作用不明显,日落后迅速降温。

城乡反射率的差异。城市中建筑物参差错落,地面长波辐射热量在墙壁地面间多次反射,从而使得地面向宇宙空间散失的热量大大减少。而郊区空旷,反射率比城市大10%—15%左右,降温率比城市大。

城乡风速的差异。城区密集的建筑群、纵横的道路桥梁,构成较为粗糙的城市下垫面,因而对风的阻力增大,风速减低,热量不易散失。

总结:在白天,城市的气温就比乡村要高;日落后,城市气温没有多少变化,而乡村气温则迅速下降,温差继续扩大。一般来说,前半夜的热岛效应强度是一天中最强的。

①白天 ②夜晚 ③强风

④无风 ⑤旱季 ⑥雨季

下图反映了某市热岛效应,在下列条件中,热岛效应强度较为明显的是

A.①④⑤

B.①③⑥

C.②③⑤

D.②④⑤

对流层中的臭氧浓度受光照、温度和局部环流等多种气象条件影响。下图示意2010-2014年有、无海陆风的上海浦东监测站地面臭氧质量浓度月际变化,并将海陆风日分为海风阶段和陆风阶段。完成24、25题。

24.海陆风显著时,浦东监测站最高臭氧质量浓度可能出现在

A.黎明 B.午后

C.傍晚 D.子夜

25.冬季浦东监测站臭氧质量浓度低的主要原因是

A.冬季热岛环流强,利于臭氧扩散

B.冬季海风势力强,利于臭氧扩散

C.冬季风势力强劲,利于臭氧扩散

D.冬季逆温层较薄,利于臭氧扩散

第24、25题图

推测浦东易发生臭氧污染事件的天气特征有

①天气晴朗 ②气温低

③湿度小 ④气压低

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

B

海风阶段臭氧浓度高

海风强→白天+海陆温差最大

注意较大尺度背景风

①夏季臭氧浓度高→与气温呈正相关

②6月臭氧浓度低→梅雨

→与降水呈负相关→与光照呈正相关

→与气压呈正相关

课时16《大一轮》P62

考向预测

1

2

3

4

(2023·江苏扬州市期末)在下图中,图甲表示的是“某滨海地区陆地和海洋表面气温日变化的曲线图”,图乙表示“旗帜主要飘动方向示意图”。据此完成3~4题。

3.下列有关图甲描述正确的是

A.曲线①表示的是海洋气温曲线

B.曲线②表示的是海洋气温曲线

C.曲线①所示日温差大的主要原因是昼夜长短差异

D.曲线②所示日温差小的主要原因是纬度差异

4.由图甲推断,图乙中风出现时间约为

A.18时~次日7时 B.8时~16时

C.16时~次日8时 D.6时~18时

√

√

真题研析

课时16《大一轮》P61

(2022·全国文综乙)我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。下图示意当日该市不同高度的风随时间的变化。据此完成1~3题。

1.当日在观测场释放一只氦气球,观测它在1千米高度以下先向北漂,

然后逐渐转向西南。释放气球的时间可能为

A.1时 B.7时 C.13时 D.19时

2.据图推测,陆地大致位于海洋的

A.东北方 B.东南方 C.西南方 D.西北方

3.当日该市所处的气压场的特点是

A.北高南低,梯度大 B.北高南低,梯度小

C.南高北低,梯度大 D.南高北低,梯度小

√

√

√

核心考点

突破

2.风向的呈现形式和绘制

(1)风向的呈现形式

风向是指风的来向,如东北风是从东北方向吹向西南方向的风。通常呈现风向的形式有两种:

①风矢

风矢由风向杆和风羽组成,风向杆指示风的方向

(如图中风向均指向A),风羽横线表示风力大小,

一道短线代表1级风、一道长线代表2级风、一面

三角旗帜代表8级风。

1. 绝热窗户设计成倾斜的主要目的是

A.雨季及时排水 B.充分利用太阳能

C.减弱噪音干扰 D.降低光污染危害

2. 冬季的白天,房间甲和乙之间的空气流动方向是

A.冷气流从通风口1进入甲,暖气流从通风口2进入乙

B.冷气流从通风口1进入乙,暖气流从通风口2进入甲

C.暖气流从通风口1进入甲,冷气流从通风口2进入乙

D.暖气流从通风口1进入乙,冷气流从通风口2进入甲

右图是某建筑设计院为我国北方地区设计的一幢高效利用太阳能的房屋模型。

05

大气的水平运动——风

等压面与等压线

等压面

等压线

水平面

1100hpa

1000hpa

900hpa

800hpa

700hpa

600hpa

500hpa

400hpa

等压面

1100hpa

1000hpa

900hpa

1100hpa

1000hpa

900hpa

高压

低压

高压

低压

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

等压面与等压线

等压面是指在垂直方向上气压相等的面,反映出垂直方向上的气压差异

等压线是指同一水平面上气压相等的各点连线,反映出水平方向上的

气压差异。即某一高度的水平面切割等压面而得到的交线即为等压线

水平气压梯度力

高压

低压

水平气压梯度力 F1

同一水平面上的气压产生了差异;单位距离间的气压差称为气压梯度

只要水平面上存在气压梯度,就产生了促使大气由高压区流向低压区的力,这个力称为水平气压梯度力

在水平气压梯度力的作用下,大气从高压区向低压区作水平运动,这就形成了风,可见,水平气压梯度力是形成风的直接原因

与等压线垂直,由高压指向低压

等压线越密,水平气压梯度力越大,风速越大

受力分析 水平气压梯度力 垂直于等压线,高压指向低压

改变风向及风速

地转偏向力 与风向垂直,南左北右偏转

只改变风向,不改变风速

摩擦力 与风向相反

改变风向及风速

形成风的力

假设在北半球各高度水平气压梯度力相同,自地面向上一定高度内,风的变化情况为

A. 风速变小,风向不变

B. 风速变大,风向不变

C. 风速加大,风向逆时针方向偏转

D. 风速加大,风向顺时针方向偏转

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

近地面的风

近地面的风向:斜穿等压线

北半球

南半球

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

F1

受力:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力

当地转偏向力和摩擦力的合力与水平气压梯度力相平衡

左前为低压,右后为高压

(与水平气压梯度力大致呈45°夹角,北半球向右,南半球向左。)

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

近地面的风

近地面的风向:斜穿等压线

北半球

南半球

1010hpa

1008

1006

1004

1002

1000

F1

F1

F2

F2

f

f

受力:水平气压梯度力+地转偏向力+摩擦力

当地转偏向力和摩擦力的合力与水平气压梯度力相平衡

左前为低压,右后为高压

(与水平气压梯度力大致呈45°夹角,北半球向右,南半球向左。)

高空的风

500hpa

498

496

494

492

490

北半球

F1

南半球

500hpa

498

496

494

492

490

F1

高空的风向:平行于等压线

受力:水平气压梯度力+地转偏向力

(与水平气压梯度力垂直,北半球向右,南半球向左。)

左低压,右高压。

高空的风

500hpa

498

496

494

492

490

北半球

F1

F2

南半球

500hpa

498

496

494

492

490

F1

F2

高空的风向:平行于等压线

受力:水平气压梯度力+地转偏向力

(与水平气压梯度力垂直,北半球向右,南半球向左。)

左低压,右高压。

大气的水平运动就是风,风的形成受多种因素的影响,不同条件下,风向和风速都是不同的。

1.上图中,只影响风向而不影响风速的力是

A.只有③ B.①和④ C.②和③ D.①和④

2.一架飞机在南半球高空中自东向西飞行,如果飞机是顺风飞行,则高压在飞行员的 A.南侧 B.北侧 C.东侧 D.西侧

下图示意某一等高面。P1、P2为等压线,P1、P2之间的气压梯度相同,①~⑧是只考虑水平受力,不计空间垂直运动时,O点空气运动的可能方向。据此回答12、13题。

12.若该图表示北半球高空,且P1数值小于P2数值,则O点的风向可能为( )

A.③ B.④ C.⑦ D.⑧

13.若该图表示南半球近地面,且P1数值大于P2数值,则O点的风向可能为( )

A.③ B.④ C.⑥ D.⑦

下图示意某区域某月一条海平面等压线,图中N地气压高于P地。

1. 则N地风向为

A.东北风 B.东南风

C.西北风 D.西南风

2. M、N、P、Q四地中,阴雨天气最有可能出现在

A.M地 B.N地 C.P地 D.Q地

3. 当M地月平均气压为全年最高的月份,可能出现的地理现象是

A.巴西高原处于干季 B.尼罗河进入丰水期

C.美国大平原麦收正忙 D.我国东北地区寒冷干燥

下图为某气象科学家绘制的局部地区某时气压(单位:百帕)分布图。

1. 图中风速最大的点为

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2. 甲、乙、丙、丁四点的风向依次是

A.东南、西南、东南、西南

B.东北、西北、东南、西北

C.西北、东北、西北、东南

D.东南、西南、东南、西北

读“某等压线与风向变化示意图(图中X、Y、Z为气压值)” 。

1. 该地的空间位置可能是

A.北半球、近地面

B.北半球、高空

C.南半球、近地面

D.南半球、高空

2. 若该地位于上海4 000米的高空,则此时上海的天气状况为

A.高温多雨 B.低温少雨

C.阴雨连绵 D.炎热干燥

下图示意某区域某时海平面等压线分布,读图完成下列各题。

1. 此时①地的风向是

A.东南风 B.西北风

C.西南风 D.东北风

2. 与①地相比,②地

A.此季节气温较高

B.气温年较差较小

C.此季节降水较多

D.降水季节变化大

逆温现象

与平流雾

逆温造成局部上热下冷,大气层结稳定,使大量烟尘水汽凝结物等聚集在它的下部,易产生大雾天气,使能见度变坏,甚至造成严重大气污染

逆温的形成 Formation of temperature inversion

海拔

气温

海拔

气温

海拔

气温

海拔

气温

海拔

气温

# 逆温对地理环境的影响——成雾

早晨多雾的天气大多与逆温有密切关系,浓雾使大气能见度降低,给人们的出行带来不便,使交通事故的发生概率增加

A

# 逆温对地理环境的影响——大气污染

由于逆温现象的存在,空气对流受阻,会造成近地面污染物不能及时扩散,从而危害人体健康

B

# 逆温对地理环境的影响——对航空造成影响

逆温多出现在低空,多雾天气给飞机起降带来不便;如果出现在高空,对飞机飞行有利,因为大气以平流运动为主,飞行中不会有较大颠簸

C

世界八大环境公害事件

Eight environmental pollution events in the world

1943

年

洛杉矶光化学烟雾事件

1943年,美国洛杉矶光化学烟雾事件,主要污染源为汽车排放的尾气,导致约400人死亡

02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

干旱地区土壤的湿度一般由表层向深层逐渐增加,在特定条件下可能在浅层土壤出现“逆湿”现象。学生们在图甲所示采样点的某处无人干扰土地进行采样,测量土壤湿度随深度变化数据,并绘制连续两日不同深度土壤湿度变化图(图乙)。

(2)据图乙说出“逆湿”发生的主要时段及深度,并分析成因。(6分)

1~6 时(或凌晨),10 cm深度土壤出现“逆湿”现象。

原因:临近绿洲,水汽较多,此时气温低,地表水汽凝结量较大;此时土壤水分蒸发少,表层土壤湿度大,出现“逆湿”现象。

课时15《84练》P358