9 复活(节选)课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 复活(节选)课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 63.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 20:46:56 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

灵魂的蜕变,

自我的救赎

列夫托尔斯泰《复活》

塞内加曾说:“灵魂的力量比任何命运都强大。凭着自己的力量,他既能造福于生活,也能给生活带来不幸。”

梳理情节

结局(59-78段):

聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

高潮(44-58段):

玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

发展(22-43段):

二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃原谅,但被拒绝。

开端(1-21段):

聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

隔栏相见

长凳问旧

卢布插曲

结束会面

《复活》主要人物

分析人物

聂赫留朵夫

忏悔的罪人

始乱终弃的贵族老爷

被抛弃的情人

堕落的风尘女人

玛丝洛娃

观看节选部分视频片段

玛丝洛娃

玛丝洛娃是怎样一个形象?小说对玛丝洛娃用笔最多的描写是什么,请找出来。塑造玛丝洛娃这一人物用意何在?

1.她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。(第2段)

2.把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。(第3段)

3.她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(第43段)

4.她向他妖媚地笑了笑(第44段)她又像刚才那样微微一笑(第53段)

她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(第65段)

她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(第76段)

玛丝洛娃的“笑”

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的讨好的笑容。

“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是利用他弄到些好处。

突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、毫不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

玛丝洛娃的“笑”

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

眯细眼睛,眉头皱得更紧了。(第10段)

眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(第16段)

斜睨的目光盯住他不放。(第20段)

皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(第27段)

她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。(第32段)

她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(第37段)

玛丝洛娃说,没有抬起眼睛来。

完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(第43段)

玛丝洛娃的“眼神”

玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的痛苦记忆又出现在她的脑海中。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃蔑视、愤怒、无声抵抗。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃转移话题、冷漠置之,表现出她的内心是痛苦的,是愤恨的,努力想要忘记过去,不想再触及那段痛苦的回忆。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任。

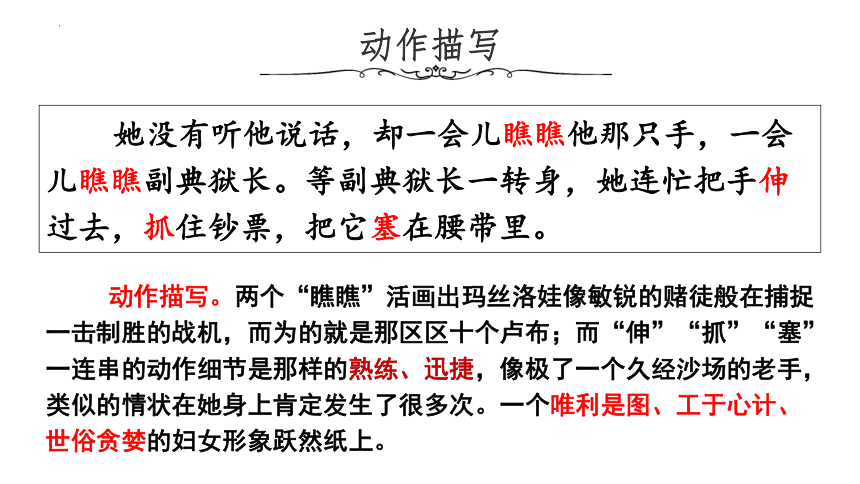

动作描写

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

动作描写。两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个唯利是图、工于心计、世俗贪婪的妇女形象跃然纸上。

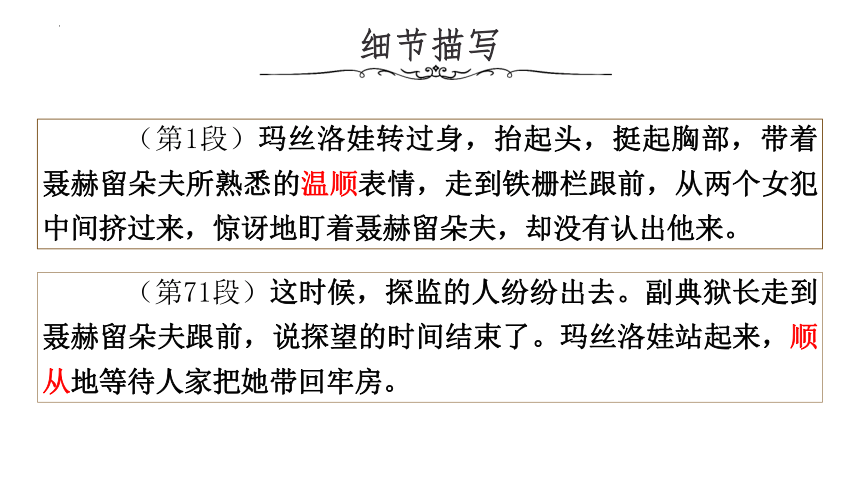

细节描写

(第1段)玛丝洛娃转过身,抬起头,挺起胸部,带着聂赫留朵夫所熟悉的温顺表情,走到铁栅栏跟前,从两个女犯中间挤过来,惊讶地盯着聂赫留朵夫,却没有认出他来。

(第71段)这时候,探监的人纷纷出去。副典狱长走到聂赫留朵夫跟前,说探望的时间结束了。玛丝洛娃站起来,顺从地等待人家把她带回牢房。

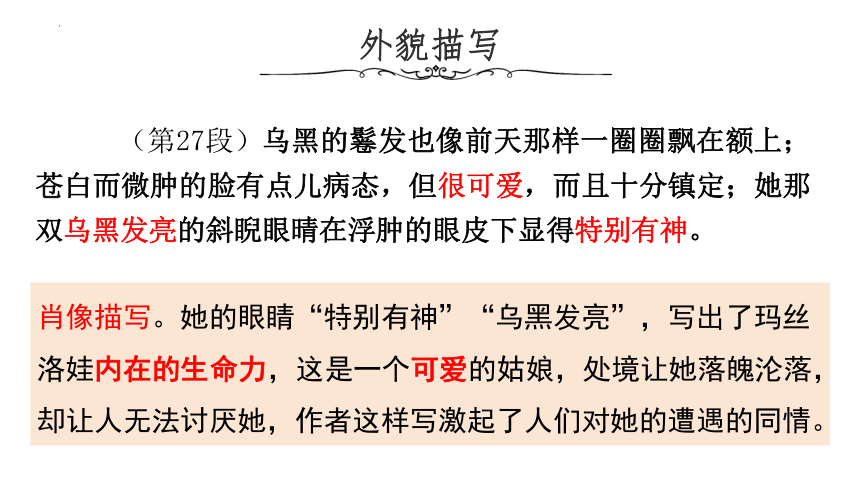

外貌描写

(第27段)乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼晴在浮肿的眼皮下显得特别有神。

肖像描写。她的眼睛“特别有神”“乌黑发亮”,写出了玛丝洛娃内在的生命力,这是一个可爱的姑娘,处境让她落魄沦落,却让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的遭遇的同情。

语言描写

表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,表现了玛丝洛娃悲惨但倔强清醒的形象特点。

“不是有过一个孩子吗?”聂赫留朵夫问,感到脸红了。

“谢天谢地,他当时就死了。”她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(第37段)

“……说这些干什么呀!我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”(第41段)

“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”(第43段)

“您的话真怪!”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(第65段)

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。(第69段)

玛丝洛娃人物形象

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被伤害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良纯朴、天真无邪。

文中所展现的是她堕落的时期,这时的她唯利是图,善于讨好,献媚,工于心计,自私自利,且倔强无情。

玛丝洛娃作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

聂赫留朵夫的忏悔和赎罪是真心的吗?聂赫留朵夫的忏悔赎罪经过了怎样的变化?

聂赫留朵夫

称呼语言能够直观地体现一个人的心理,小说选文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼经历了什么样的变化过程?

隔栏初见——从“您”到“你”。

[4、5段]“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用‘您’是‘你’,但随即决定‘您’”。他说话的声音并不比平时高。“我想见见您……我……”

两人之间没有往日的亲切、熟悉感。他带着严肃、庄重的心情来见玛丝洛娃,请求她的饶恕。但是当面承认自己的罪恶需要很大的勇气,他感到羞耻,在犹豫,在退缩。

[17段]“我来是要请求你饶恕。”聂赫留朵夫大声说,但音调平得像背书一样。

[18-19段]他大声说出这句话,感到害臊,往四下里张望了一下。但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的。于是他高声说下去:

“请你饶恕我,我在你面前是有罪的......”他又叫道。

理性战胜了感性,道德感战胜了羞耻感,对玛丝洛娃的称呼又换回了“你”,足见聂赫留朵夫当时内心的诚恳、急切和激动,下意识地使用了对往日爱人习惯性使用的“你”。

长凳交谈——从“你”到“您”。

“我知道要您饶恕我很困难。”(第31段)

“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

(第34段)

望着她那张变丑的脸,聂赫留朵夫对玛丝洛娃产生了嫌恶,他产生了动摇,觉得不再年轻貌美的玛丝洛娃不值得拯救。

[33段](内心独白)“天哪!你帮助我,教教我该怎么办!”聂赫留朵夫望着她那张变丑的脸,暗自说。

讨要卢布——从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。63

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”68

聂赫留朵夫经过内心的挣扎,心中的天平倾斜了,对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”。

结束见面——“您”

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“话好像都已说了……”

她伸出一只手,但是没有同他握。

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

当他把想赎罪的话说完了,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”一因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,他决定还是用这种庄重的敬称;;他想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。p60

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。p61-62

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她毫无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。 P67

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”······但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。p70

第三人称全称视角叙述的人物心理

-3

-2

-1

0

1

2

3

隔栏

初见

试图

唤醒

长凳

交谈

结束

会面

情节

请求

饶恕

讨要

卢布

拒人

千里

心理变化图

心理

图解聂赫留朵夫的内心世界

犹豫

退缩

忏悔

羞耻

负罪感

不安羞愧自责

纠结动摇

自我怀疑

自我斗争

怜悯诚恳坚定决心

害怕退缩

忏悔

心存希望

挣扎的心理过程

主要情节

语言(称谓变化)

心理

其他(如动作)

隔栏相见

1-21

长凳问旧

22-43

卢布插曲

44-58

结束会面

59-78

从“您”到“你”

从“你”到“您”

从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”

“您”

聂赫留朵夫想

(12)

用手指抓住铁栅栏

……(12)

竭力忍住……擤了

擤鼻涕……(21-22)

聂赫留朵夫暗自说

(33)

他心里想,在他心里说话,这样想,感到,觉得(59-67)本来还想(70)

分析聂赫留朵夫的形象

窘态毕露地说……

(55)

心灵辩证法

将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

“托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。”

——车尔尼雪夫斯基

聂赫留朵夫形象总结

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活。作风随便,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子,又将其抛弃。

多年后,再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场,灵魂开始走向复活。

分析人物

聂赫留朵夫人物形象

他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他能幡然悔悟,能认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,并且产生了不带有任何私心的想法——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。

——列夫·托尔斯泰

托尔斯泰为什么要创作聂赫留朵夫这个人物?

介绍作者

托尔斯泰主义

托尔斯泰提倡的解决社会矛盾的思想,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

这是一个幸运的人对不幸者的愧怍。

——杨绛

为什么要追求这种道德的自我完善呢?

思考1:聂赫留朵夫面对法庭上巧遇的玛丝洛娃,他的心灵受到猛烈撞击,就来到监狱请求她的原谅。那么,你认为,聂赫留朵夫对玛丝洛娃有真正的爱情吗

观点一:我认为存在真正的爱情,玛丝洛娃是他的初恋,对于这份纯洁的感情,多年后在法庭上相遇时,他依旧能感觉到。也恰恰是这份感情打开了他复活的大门,使他走上了救赎自己的道路。因为如果没有任何感情的话,他就根本不会有什么恻隐之心了。

观点二:我不认为他对玛丝洛娃还有爱情,他不过是在拯救自己的灵魂罢了。此时的玛丝洛娃也只是他拯救自己灵魂的“工具”。

深度探究

《复活》写作的起因是朋友柯尼一次来波良纳庄园拜访,闲谈时说起一件法庭审理中的事件:一个贵族要求娶一名因偷盗而被判刑的妓女为妻,因为最初是这个贵族青年的诱惑,才使这个农家姑娘走上堕落的犯罪道路,成为妓女的。柯尼说的这件生活中的真人真事,引起托尔斯泰的强烈兴趣,他先建议柯尼将此事写成小说发表。当发现柯尼半年多后仍没有写作的想法,托尔斯泰又写信征得柯尼同意,将这个题材转让给自己。于是从六十岁到七十一岁,托尔斯泰足足花了十一年时间,才写完了《复活》。

创作动机

讨论:小说以《复活》为题,是指谁的复活?有人认为这里的“复活”是指聂赫留朵夫,有人认为是指玛丝洛娃,有人认为是指作者列夫托尔斯泰。对此,你有什么看法?请谈谈你的理解。

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“道德复活”

聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段

第一阶段:单纯善良的大学生。这时他健康、真诚、充实、崇高,乐于为一切美好的事业而献身。真挚地爱着玛丝洛娃。那时的爱是纯洁美好的。

第二阶段:放纵堕落的花花公子。进入军队,踏上社会后,聂赫留朵夫变得猥琐、低下、空虚、渺小。他诱骗了玛丝洛娃,之后给了她一笔钱。这种做法是兽性的表现更是对纯洁的爱的侮辱。

第三阶段:苏醒忏悔的复活者。法庭审判之后,他内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过自新。在他忏悔的过程中,通过对他的所见所闻,揭露和批判了沙皇俄国社会的腐败和黑暗。批判了沙俄专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

标题探究

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,“赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

观点二:“复活”主要指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

2.玛丝洛娃“复活”的典型意义。玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

观点三:寄托了作者的理想,是托尔斯泰的精神复活。

托尔斯泰写《复活》用了十年时间,六易其稿。小说结局曾写成玛丝洛娃同聂赫留朵夫结婚,移居国外过上了幸福生活。大团圆式的结局只说明聂赫留朵夫的精神“复活”,后来托尔斯泰又把结局改成玛丝洛娃和政治犯西蒙松在一起,写出了玛丝洛娃为别人着想的精神“复活”,从而完整地诠释托尔斯泰的“复活”情感与思想。

小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

延伸阅读

人好像河流,河水都一样,到处相同,但每一条河都是有的地方河身狭窄,水流湍急,有的地方河身宽阔,水流缓慢,有的地方河水清澈,有的地方河水浑浊,有的地方河水冰凉,有的地方河水温暖。人也是一样,每一个人都具有各种人性的胚胎,有时表现这一种人性,有时表现那一种人性。他常常变得面目全非,但其实还是他本人。

——列夫 托尔斯泰《复活》

二、小说描写人物心理活动常见的方法有以下几种:

示例一:以内心独白为主例如:

(《安娜·卡列尼娜 》 ) ……就在这一刹那,一想到自己在做什么,她吓得毛骨悚然。“我这是在哪里?我这是在做什么?为了什么呀?”她想站起来,闪开身子,但是什么巨大的无情的东西撞在她的头上,从她的背上碾过去了。“上帝,饶恕我的一切!”

示例二:作者直接描述。

例如 (高尔基《母亲》)这些想法好像烧痛了她,剧烈地刺激她的头脑,好像一根根燃烧着的绳子抽打着她的心。……母亲觉得,有一种敌对的力量执拗地紧抓住她,紧压着她的肩膀和胸部,玷辱她,使她陷在死一般的恐怖里。……

示例三:议论性心理描写。看起来似乎仅仅是在议论,实则包含了人物的心理状态。例如(汪曾祺《捡烂纸的老头》):这么个糟老头子想打架,是真的吗 他会打架吗 年轻的时候打过架吗 看样子,他没打过架,他哪里是耍胳膊的人哪!他这是干什么 虚张声势 也说不上,无声势可言。没有人把他当一回事。

直接描写式

这是最为常见的运用最广泛的一种人物心理描写法,有的句子中含有“想”等关键的字眼作为明显的标志。“想”字或出现在心理活动之前,或出现在心理活动之后。“想”字后有的用“逗号”,有的用“冒号”等做标示。

例1、“推开房间,看看照出人影的地板,又站住犹豫:‘脱不脱鞋 ’一转念,忿忿想到:‘出了五块钱呢!’再也不怕脏,大摇大摆走了进去,往弹簧太师椅上一坐:‘管它,坐瘪了不关我事,出了五元钱呢。’”——高晓声《陈奂生上城》

以上的心理描写就属于直接描写式,它非常恰当的将陈奂生患得患失、狭隘自私的小农经济的心理描写了出来。

例2、“阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,‘我总算被儿子打了,现在的世界真不象样……’于是心满意足的得胜的走了。”

——鲁迅《阿Q正传》

以上的心理描写虽然很简洁,但很好的揭示了人物的性格特征,将阿Q的精神胜利法活化了出来。

抒情独白式

这种刻画人物心理的方法,是用抒情的笔法展示人物的内心矛盾和思想斗争。

例,“我一边跑一边想:看样子是难以逃脱了。扔了米跑吧,山上急等着用粮食,舍不得丢,——而且就是扔了也不一定能逃得脱;不扔吧,叫敌人追上了也是人粮两空。怎么办呢?……这时,洪七还紧跟着我,呼哧呼哧直喘气呢。我听着他的喘气声,蓦地想出了一个法子。可是当我这样想着的时候,我自己不由得浑身都颤抖了起来:儿子,多好的儿子……这叫我怎么跟他妈交代呢。……可是,不这样又不行,孩子要紧,革命的事业更要紧!也许我能替了孩子,可孩子替不了我呀!……”

——王愿坚《粮食的故事》

以上的文段,心理描写非常成功。作者用抒情的笔法,写“我”与儿子洪七给山上的红军送粮,在途中遇到了敌人。在万分危急的情况下,是牺牲儿子保护粮食,还是保护儿子?“我”的内心斗争非常激烈,心情极度矛盾、复杂。最后, “我”毅然牺牲了儿子, 使“我”的崇高品质得到了最好的表现。

梦境描绘式

这是一些学生容易忽略的心理描写法。梦境是人所想的集中表现,它同样能揭示人物的性格特征,深化文章的主题等。梦境描绘的文字一般较多,下面选一较短的进行说明。

“这里宝玉昏昏默默,只见蒋玉菡走了进来,诉说忠顺府拿他之事;只见金钏儿进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍惚惚听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。”

——曹雪芹《宝玉挨打》

以上文字,作者就描写了梦境。它既揭示出了宝玉关心体贴少女,思想叛逆,具有民主思想的性格特征,又反映出当时社会中,处于下层地位的人任人宰割的不合理的黑暗现实。

心理分析式

这种心理描写的方法在西方的一些小说中很常见。即通过剖析人物的心理来展现人物的内心世界,让读者对人物的所思所想更加明了。

如,莫泊桑在小说《项链》中就运用了心理分析式。他用“她一向就想望着得人欢心,被人艳羡,具有诱惑力而被人追求”,表现玛蒂尔德希望摆脱寒酸、暗淡、平庸的生活,置身于上流社会,成为生活优裕、受人奉承的高贵夫人的梦想;通过“她陶醉于自己的美貌胜过一切女宾”,表现她自觉颇有姿色,具有跳出平庸家庭,爬进上流社会的资本的自信心。

神态显示式

这种描写法是通过写人物的神情来显示人物内心的感情。

如,我们常用“他撇了撇嘴”,来表现对人的轻视。

又如,鲁迅先生在《故乡》中对闰土神情的描写;在《祝福》中对祥林嫂神态的描写等,都很恰当的表出了人物的内心感受,将人物的情感很好的揭示出来,很值得读者去品味。

行动表现式

即在小说、戏剧、记叙文中恰当的描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

如,鲁迅先生在《孔乙己》中对孔乙己“排出九文大钱”的动作描写,反映了孔乙己得意、炫耀的心理;施耐庵在《林教头风雪山神庙》中对林冲听说陆谦追杀至沧州,不觉大怒,于是用了“买”“带”“寻”等几个连续的动词,表现出林冲报仇急切的激愤心理。

环境衬托式

在小说、戏剧、散文和记叙文中,环境描写是不可缺少的。恰当的环境描写既对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。同时,还能衬托出人物的心理。

如,鲁迅在《社戏》中写小伙伴们划船去听戏路途中的景物描写;孙犁在《荷花淀》中对妇女们划船找丈夫时的景物描写,和遇到敌人时的景物描写等,都恰当衬托出了人物的心情。

衬托人物心情的景物描写要求作者抓住景物特征,紧扣人物的心理,最好从视觉、嗅觉、触觉、听觉等方面着墨,将人物的悲喜之情恰当的衬托出来。

值得强调的是,直接描写人物的心理活动,一定要切合人物的年龄、身份和性格特征。心理描写的文段不宜过长,否则会使文章沉闷,有损人物形象的生动性。

幻觉展现式

这种人物心理的描写,是通过对人物幻觉的展示,来刻画人物的心理,能揭示文章的主题

例,“ 她的一双小手几乎冻僵了。啊,哪怕一根小小的火柴,也会对她有好处的!她敢从成把的火柴里抽出一根,在墙上擦燃了,暖和暖和手吗?她抽出了一根火柴。哧!燃起来了,冒出火焰来了!她把小手拢在火焰上。多么温暖多么明亮的火焰啊,简直像一支小小的蜡烛。这是一道奇异的火光!女孩觉得自己好像坐在一个装着闪亮的铜脚铜捏手的大火炉前面。火炉里的火烧得旺旺的,暖烘烘的,她觉得多么舒服啊!但是——怎么回事呢?——她刚把脚伸出去,想把脚也暖和一下,火柴灭了,火炉不见了。她只拿着一根烧过了的火柴,坐在那儿。

她又擦了一根。火柴燃起来了,发出亮光来了。亮光落在墙上,那儿就变得像薄纱那么透明,她可以从那儿一直看到屋里:桌上铺着雪白的台布,摆着精致的盘碗,填满了苹果和葡萄干的烤鹅正冒着热气。更妙的是,这只鹅从盘子里跳下来,背上插着刀和叉,摇摇摆摆地在地板上走着,一直向这个可怜的小女孩走来——这时候,火柴又灭了,面前没有别的,只有一堵又厚又冷的墙。”

——安徒生《卖火柴的女孩》

以上的幻觉描写,很好的刻画出小女孩天真、单纯和对温饱渴求的心理。同时,又深刻的揭露了资本主义社会的不平和黑暗。

灵魂的蜕变,

自我的救赎

列夫托尔斯泰《复活》

塞内加曾说:“灵魂的力量比任何命运都强大。凭着自己的力量,他既能造福于生活,也能给生活带来不幸。”

梳理情节

结局(59-78段):

聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

高潮(44-58段):

玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

发展(22-43段):

二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃原谅,但被拒绝。

开端(1-21段):

聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

隔栏相见

长凳问旧

卢布插曲

结束会面

《复活》主要人物

分析人物

聂赫留朵夫

忏悔的罪人

始乱终弃的贵族老爷

被抛弃的情人

堕落的风尘女人

玛丝洛娃

观看节选部分视频片段

玛丝洛娃

玛丝洛娃是怎样一个形象?小说对玛丝洛娃用笔最多的描写是什么,请找出来。塑造玛丝洛娃这一人物用意何在?

1.她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。(第2段)

2.把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。(第3段)

3.她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(第43段)

4.她向他妖媚地笑了笑(第44段)她又像刚才那样微微一笑(第53段)

她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(第65段)

她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(第76段)

玛丝洛娃的“笑”

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的讨好的笑容。

“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是利用他弄到些好处。

突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、毫不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

玛丝洛娃的“笑”

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

眯细眼睛,眉头皱得更紧了。(第10段)

眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(第16段)

斜睨的目光盯住他不放。(第20段)

皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(第27段)

她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。(第32段)

她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(第37段)

玛丝洛娃说,没有抬起眼睛来。

完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(第43段)

玛丝洛娃的“眼神”

玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的痛苦记忆又出现在她的脑海中。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃蔑视、愤怒、无声抵抗。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃转移话题、冷漠置之,表现出她的内心是痛苦的,是愤恨的,努力想要忘记过去,不想再触及那段痛苦的回忆。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任。

动作描写

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

动作描写。两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个唯利是图、工于心计、世俗贪婪的妇女形象跃然纸上。

细节描写

(第1段)玛丝洛娃转过身,抬起头,挺起胸部,带着聂赫留朵夫所熟悉的温顺表情,走到铁栅栏跟前,从两个女犯中间挤过来,惊讶地盯着聂赫留朵夫,却没有认出他来。

(第71段)这时候,探监的人纷纷出去。副典狱长走到聂赫留朵夫跟前,说探望的时间结束了。玛丝洛娃站起来,顺从地等待人家把她带回牢房。

外貌描写

(第27段)乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼晴在浮肿的眼皮下显得特别有神。

肖像描写。她的眼睛“特别有神”“乌黑发亮”,写出了玛丝洛娃内在的生命力,这是一个可爱的姑娘,处境让她落魄沦落,却让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的遭遇的同情。

语言描写

表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,表现了玛丝洛娃悲惨但倔强清醒的形象特点。

“不是有过一个孩子吗?”聂赫留朵夫问,感到脸红了。

“谢天谢地,他当时就死了。”她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(第37段)

“……说这些干什么呀!我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”(第41段)

“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”(第43段)

“您的话真怪!”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(第65段)

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。(第69段)

玛丝洛娃人物形象

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被伤害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良纯朴、天真无邪。

文中所展现的是她堕落的时期,这时的她唯利是图,善于讨好,献媚,工于心计,自私自利,且倔强无情。

玛丝洛娃作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

聂赫留朵夫的忏悔和赎罪是真心的吗?聂赫留朵夫的忏悔赎罪经过了怎样的变化?

聂赫留朵夫

称呼语言能够直观地体现一个人的心理,小说选文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼经历了什么样的变化过程?

隔栏初见——从“您”到“你”。

[4、5段]“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用‘您’是‘你’,但随即决定‘您’”。他说话的声音并不比平时高。“我想见见您……我……”

两人之间没有往日的亲切、熟悉感。他带着严肃、庄重的心情来见玛丝洛娃,请求她的饶恕。但是当面承认自己的罪恶需要很大的勇气,他感到羞耻,在犹豫,在退缩。

[17段]“我来是要请求你饶恕。”聂赫留朵夫大声说,但音调平得像背书一样。

[18-19段]他大声说出这句话,感到害臊,往四下里张望了一下。但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的。于是他高声说下去:

“请你饶恕我,我在你面前是有罪的......”他又叫道。

理性战胜了感性,道德感战胜了羞耻感,对玛丝洛娃的称呼又换回了“你”,足见聂赫留朵夫当时内心的诚恳、急切和激动,下意识地使用了对往日爱人习惯性使用的“你”。

长凳交谈——从“你”到“您”。

“我知道要您饶恕我很困难。”(第31段)

“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

(第34段)

望着她那张变丑的脸,聂赫留朵夫对玛丝洛娃产生了嫌恶,他产生了动摇,觉得不再年轻貌美的玛丝洛娃不值得拯救。

[33段](内心独白)“天哪!你帮助我,教教我该怎么办!”聂赫留朵夫望着她那张变丑的脸,暗自说。

讨要卢布——从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。63

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”68

聂赫留朵夫经过内心的挣扎,心中的天平倾斜了,对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”。

结束见面——“您”

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“话好像都已说了……”

她伸出一只手,但是没有同他握。

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

当他把想赎罪的话说完了,玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,而且准备回牢房时,他又改称“您”一因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,他决定还是用这种庄重的敬称;;他想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。p60

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。p61-62

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她毫无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。 P67

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”······但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。p70

第三人称全称视角叙述的人物心理

-3

-2

-1

0

1

2

3

隔栏

初见

试图

唤醒

长凳

交谈

结束

会面

情节

请求

饶恕

讨要

卢布

拒人

千里

心理变化图

心理

图解聂赫留朵夫的内心世界

犹豫

退缩

忏悔

羞耻

负罪感

不安羞愧自责

纠结动摇

自我怀疑

自我斗争

怜悯诚恳坚定决心

害怕退缩

忏悔

心存希望

挣扎的心理过程

主要情节

语言(称谓变化)

心理

其他(如动作)

隔栏相见

1-21

长凳问旧

22-43

卢布插曲

44-58

结束会面

59-78

从“您”到“你”

从“你”到“您”

从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”

“您”

聂赫留朵夫想

(12)

用手指抓住铁栅栏

……(12)

竭力忍住……擤了

擤鼻涕……(21-22)

聂赫留朵夫暗自说

(33)

他心里想,在他心里说话,这样想,感到,觉得(59-67)本来还想(70)

分析聂赫留朵夫的形象

窘态毕露地说……

(55)

心灵辩证法

将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

“托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。”

——车尔尼雪夫斯基

聂赫留朵夫形象总结

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活。作风随便,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子,又将其抛弃。

多年后,再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场,灵魂开始走向复活。

分析人物

聂赫留朵夫人物形象

他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他能幡然悔悟,能认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,并且产生了不带有任何私心的想法——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

所有人身上同时存在着两个人。一个是精神的人,他所追求的是那种对人对己统一的幸福;一个是兽性的人,他一味追求个人幸福,并且为了个人幸福不惜牺牲全人类的幸福。

——列夫·托尔斯泰

托尔斯泰为什么要创作聂赫留朵夫这个人物?

介绍作者

托尔斯泰主义

托尔斯泰提倡的解决社会矛盾的思想,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

这是一个幸运的人对不幸者的愧怍。

——杨绛

为什么要追求这种道德的自我完善呢?

思考1:聂赫留朵夫面对法庭上巧遇的玛丝洛娃,他的心灵受到猛烈撞击,就来到监狱请求她的原谅。那么,你认为,聂赫留朵夫对玛丝洛娃有真正的爱情吗

观点一:我认为存在真正的爱情,玛丝洛娃是他的初恋,对于这份纯洁的感情,多年后在法庭上相遇时,他依旧能感觉到。也恰恰是这份感情打开了他复活的大门,使他走上了救赎自己的道路。因为如果没有任何感情的话,他就根本不会有什么恻隐之心了。

观点二:我不认为他对玛丝洛娃还有爱情,他不过是在拯救自己的灵魂罢了。此时的玛丝洛娃也只是他拯救自己灵魂的“工具”。

深度探究

《复活》写作的起因是朋友柯尼一次来波良纳庄园拜访,闲谈时说起一件法庭审理中的事件:一个贵族要求娶一名因偷盗而被判刑的妓女为妻,因为最初是这个贵族青年的诱惑,才使这个农家姑娘走上堕落的犯罪道路,成为妓女的。柯尼说的这件生活中的真人真事,引起托尔斯泰的强烈兴趣,他先建议柯尼将此事写成小说发表。当发现柯尼半年多后仍没有写作的想法,托尔斯泰又写信征得柯尼同意,将这个题材转让给自己。于是从六十岁到七十一岁,托尔斯泰足足花了十一年时间,才写完了《复活》。

创作动机

讨论:小说以《复活》为题,是指谁的复活?有人认为这里的“复活”是指聂赫留朵夫,有人认为是指玛丝洛娃,有人认为是指作者列夫托尔斯泰。对此,你有什么看法?请谈谈你的理解。

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“道德复活”

聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段

第一阶段:单纯善良的大学生。这时他健康、真诚、充实、崇高,乐于为一切美好的事业而献身。真挚地爱着玛丝洛娃。那时的爱是纯洁美好的。

第二阶段:放纵堕落的花花公子。进入军队,踏上社会后,聂赫留朵夫变得猥琐、低下、空虚、渺小。他诱骗了玛丝洛娃,之后给了她一笔钱。这种做法是兽性的表现更是对纯洁的爱的侮辱。

第三阶段:苏醒忏悔的复活者。法庭审判之后,他内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过自新。在他忏悔的过程中,通过对他的所见所闻,揭露和批判了沙皇俄国社会的腐败和黑暗。批判了沙俄专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

标题探究

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,“赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

观点二:“复活”主要指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

2.玛丝洛娃“复活”的典型意义。玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

观点三:寄托了作者的理想,是托尔斯泰的精神复活。

托尔斯泰写《复活》用了十年时间,六易其稿。小说结局曾写成玛丝洛娃同聂赫留朵夫结婚,移居国外过上了幸福生活。大团圆式的结局只说明聂赫留朵夫的精神“复活”,后来托尔斯泰又把结局改成玛丝洛娃和政治犯西蒙松在一起,写出了玛丝洛娃为别人着想的精神“复活”,从而完整地诠释托尔斯泰的“复活”情感与思想。

小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

延伸阅读

人好像河流,河水都一样,到处相同,但每一条河都是有的地方河身狭窄,水流湍急,有的地方河身宽阔,水流缓慢,有的地方河水清澈,有的地方河水浑浊,有的地方河水冰凉,有的地方河水温暖。人也是一样,每一个人都具有各种人性的胚胎,有时表现这一种人性,有时表现那一种人性。他常常变得面目全非,但其实还是他本人。

——列夫 托尔斯泰《复活》

二、小说描写人物心理活动常见的方法有以下几种:

示例一:以内心独白为主例如:

(《安娜·卡列尼娜 》 ) ……就在这一刹那,一想到自己在做什么,她吓得毛骨悚然。“我这是在哪里?我这是在做什么?为了什么呀?”她想站起来,闪开身子,但是什么巨大的无情的东西撞在她的头上,从她的背上碾过去了。“上帝,饶恕我的一切!”

示例二:作者直接描述。

例如 (高尔基《母亲》)这些想法好像烧痛了她,剧烈地刺激她的头脑,好像一根根燃烧着的绳子抽打着她的心。……母亲觉得,有一种敌对的力量执拗地紧抓住她,紧压着她的肩膀和胸部,玷辱她,使她陷在死一般的恐怖里。……

示例三:议论性心理描写。看起来似乎仅仅是在议论,实则包含了人物的心理状态。例如(汪曾祺《捡烂纸的老头》):这么个糟老头子想打架,是真的吗 他会打架吗 年轻的时候打过架吗 看样子,他没打过架,他哪里是耍胳膊的人哪!他这是干什么 虚张声势 也说不上,无声势可言。没有人把他当一回事。

直接描写式

这是最为常见的运用最广泛的一种人物心理描写法,有的句子中含有“想”等关键的字眼作为明显的标志。“想”字或出现在心理活动之前,或出现在心理活动之后。“想”字后有的用“逗号”,有的用“冒号”等做标示。

例1、“推开房间,看看照出人影的地板,又站住犹豫:‘脱不脱鞋 ’一转念,忿忿想到:‘出了五块钱呢!’再也不怕脏,大摇大摆走了进去,往弹簧太师椅上一坐:‘管它,坐瘪了不关我事,出了五元钱呢。’”——高晓声《陈奂生上城》

以上的心理描写就属于直接描写式,它非常恰当的将陈奂生患得患失、狭隘自私的小农经济的心理描写了出来。

例2、“阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,‘我总算被儿子打了,现在的世界真不象样……’于是心满意足的得胜的走了。”

——鲁迅《阿Q正传》

以上的心理描写虽然很简洁,但很好的揭示了人物的性格特征,将阿Q的精神胜利法活化了出来。

抒情独白式

这种刻画人物心理的方法,是用抒情的笔法展示人物的内心矛盾和思想斗争。

例,“我一边跑一边想:看样子是难以逃脱了。扔了米跑吧,山上急等着用粮食,舍不得丢,——而且就是扔了也不一定能逃得脱;不扔吧,叫敌人追上了也是人粮两空。怎么办呢?……这时,洪七还紧跟着我,呼哧呼哧直喘气呢。我听着他的喘气声,蓦地想出了一个法子。可是当我这样想着的时候,我自己不由得浑身都颤抖了起来:儿子,多好的儿子……这叫我怎么跟他妈交代呢。……可是,不这样又不行,孩子要紧,革命的事业更要紧!也许我能替了孩子,可孩子替不了我呀!……”

——王愿坚《粮食的故事》

以上的文段,心理描写非常成功。作者用抒情的笔法,写“我”与儿子洪七给山上的红军送粮,在途中遇到了敌人。在万分危急的情况下,是牺牲儿子保护粮食,还是保护儿子?“我”的内心斗争非常激烈,心情极度矛盾、复杂。最后, “我”毅然牺牲了儿子, 使“我”的崇高品质得到了最好的表现。

梦境描绘式

这是一些学生容易忽略的心理描写法。梦境是人所想的集中表现,它同样能揭示人物的性格特征,深化文章的主题等。梦境描绘的文字一般较多,下面选一较短的进行说明。

“这里宝玉昏昏默默,只见蒋玉菡走了进来,诉说忠顺府拿他之事;只见金钏儿进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍惚惚听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。”

——曹雪芹《宝玉挨打》

以上文字,作者就描写了梦境。它既揭示出了宝玉关心体贴少女,思想叛逆,具有民主思想的性格特征,又反映出当时社会中,处于下层地位的人任人宰割的不合理的黑暗现实。

心理分析式

这种心理描写的方法在西方的一些小说中很常见。即通过剖析人物的心理来展现人物的内心世界,让读者对人物的所思所想更加明了。

如,莫泊桑在小说《项链》中就运用了心理分析式。他用“她一向就想望着得人欢心,被人艳羡,具有诱惑力而被人追求”,表现玛蒂尔德希望摆脱寒酸、暗淡、平庸的生活,置身于上流社会,成为生活优裕、受人奉承的高贵夫人的梦想;通过“她陶醉于自己的美貌胜过一切女宾”,表现她自觉颇有姿色,具有跳出平庸家庭,爬进上流社会的资本的自信心。

神态显示式

这种描写法是通过写人物的神情来显示人物内心的感情。

如,我们常用“他撇了撇嘴”,来表现对人的轻视。

又如,鲁迅先生在《故乡》中对闰土神情的描写;在《祝福》中对祥林嫂神态的描写等,都很恰当的表出了人物的内心感受,将人物的情感很好的揭示出来,很值得读者去品味。

行动表现式

即在小说、戏剧、记叙文中恰当的描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

如,鲁迅先生在《孔乙己》中对孔乙己“排出九文大钱”的动作描写,反映了孔乙己得意、炫耀的心理;施耐庵在《林教头风雪山神庙》中对林冲听说陆谦追杀至沧州,不觉大怒,于是用了“买”“带”“寻”等几个连续的动词,表现出林冲报仇急切的激愤心理。

环境衬托式

在小说、戏剧、散文和记叙文中,环境描写是不可缺少的。恰当的环境描写既对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。同时,还能衬托出人物的心理。

如,鲁迅在《社戏》中写小伙伴们划船去听戏路途中的景物描写;孙犁在《荷花淀》中对妇女们划船找丈夫时的景物描写,和遇到敌人时的景物描写等,都恰当衬托出了人物的心情。

衬托人物心情的景物描写要求作者抓住景物特征,紧扣人物的心理,最好从视觉、嗅觉、触觉、听觉等方面着墨,将人物的悲喜之情恰当的衬托出来。

值得强调的是,直接描写人物的心理活动,一定要切合人物的年龄、身份和性格特征。心理描写的文段不宜过长,否则会使文章沉闷,有损人物形象的生动性。

幻觉展现式

这种人物心理的描写,是通过对人物幻觉的展示,来刻画人物的心理,能揭示文章的主题

例,“ 她的一双小手几乎冻僵了。啊,哪怕一根小小的火柴,也会对她有好处的!她敢从成把的火柴里抽出一根,在墙上擦燃了,暖和暖和手吗?她抽出了一根火柴。哧!燃起来了,冒出火焰来了!她把小手拢在火焰上。多么温暖多么明亮的火焰啊,简直像一支小小的蜡烛。这是一道奇异的火光!女孩觉得自己好像坐在一个装着闪亮的铜脚铜捏手的大火炉前面。火炉里的火烧得旺旺的,暖烘烘的,她觉得多么舒服啊!但是——怎么回事呢?——她刚把脚伸出去,想把脚也暖和一下,火柴灭了,火炉不见了。她只拿着一根烧过了的火柴,坐在那儿。

她又擦了一根。火柴燃起来了,发出亮光来了。亮光落在墙上,那儿就变得像薄纱那么透明,她可以从那儿一直看到屋里:桌上铺着雪白的台布,摆着精致的盘碗,填满了苹果和葡萄干的烤鹅正冒着热气。更妙的是,这只鹅从盘子里跳下来,背上插着刀和叉,摇摇摆摆地在地板上走着,一直向这个可怜的小女孩走来——这时候,火柴又灭了,面前没有别的,只有一堵又厚又冷的墙。”

——安徒生《卖火柴的女孩》

以上的幻觉描写,很好的刻画出小女孩天真、单纯和对温饱渴求的心理。同时,又深刻的揭露了资本主义社会的不平和黑暗。