5.2 *大学之道 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2 *大学之道 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 100.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 20:50:39 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

大学之道,

《礼记·大学》

修身为本

《大学》

《大学》是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,《中庸》是“孔门传授心法”之书。朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至于公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

朱熹《大学章句序》

划分句读

大学之道在明明德在亲民在止于至善知止而后有定定而后能静静而后能安安而后能虑虑而后能得物有本末事有终始知所先后则近道矣古之欲明明德于天下者先治其国欲治其国者先齐其家欲齐其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先诚其意欲诚其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意诚意诚而后心正心正而后身修身修而后家齐家齐而后国治国治而后天下平自天子以至于庶人壹是皆以修身为本

体会本文节律整齐,气势充沛之美。

品读经典,感悟先贤之音

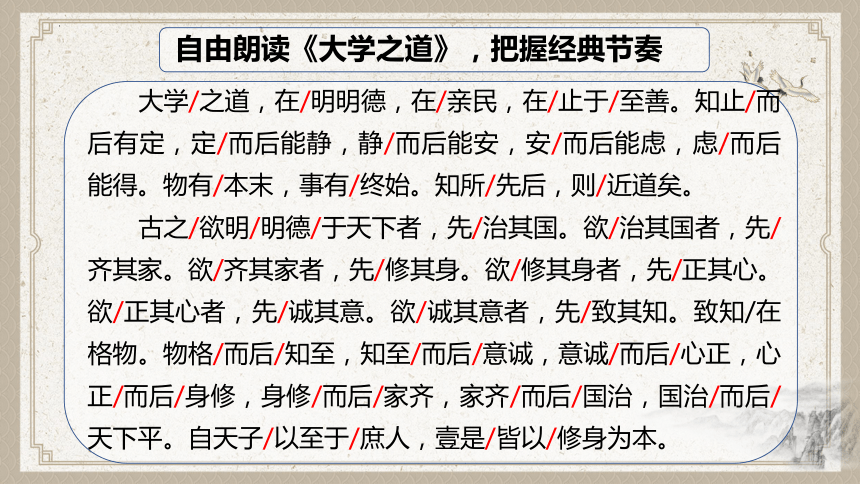

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

自由朗读《大学之道》,把握经典节奏

文本探究

一、何为“三纲”

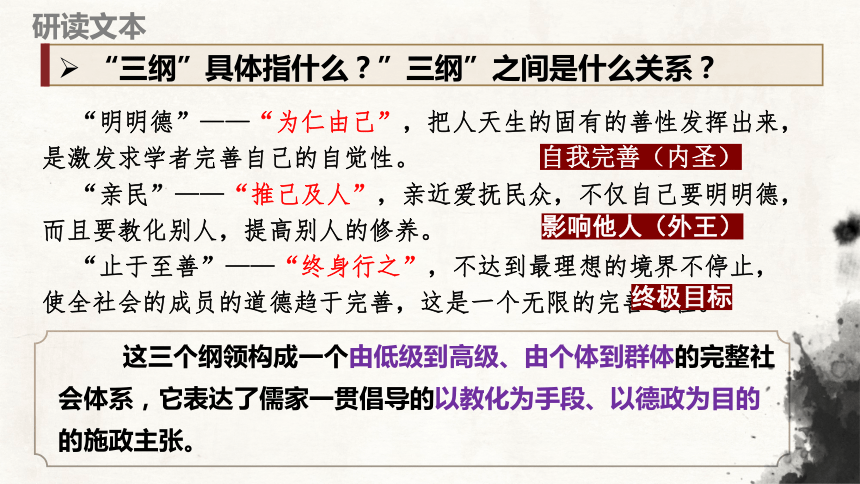

“三纲”具体指什么?”三纲”之间是什么关系?

研读文本

“明明德”——“为仁由己”,把人天生的固有的善性发挥出来,是激发求学者完善自己的自觉性。

“亲民”——“推己及人”,亲近爱抚民众,不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养。

“止于至善”——“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,使全社会的成员的道德趋于完善,这是一个无限的完善过程。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

自我完善(内圣)

影响他人(外王)

终极目标

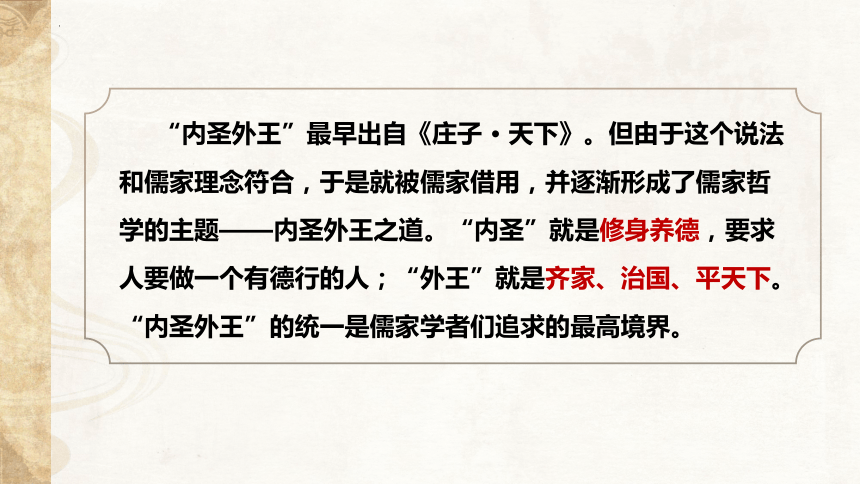

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。但由于这个说法和儒家理念符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

定:志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精祥。

得:处事合宜。

本末:事物的根本与细节。

近:形作动,接近。

道:事物的发展规律。

知道要达到 “至善”的境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近大学的宗旨了。

承接上文如何达到大学之道,

引出下文:“八条目”。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

止

定

静

安

虑

得

七个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

怎样实现“三纲”?

第一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

文本探究

二、何为“八目”

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

于:介词,在。状语后置句

齐:使动,使……整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动,端正。

诚其意:使意念真诚。

致:求得,获得。

格物:推究事物的原理。

古代那些想要在天下弘扬美好品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使自己家族中的各种关系整齐有序;要想使自己家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品德;要想修养自身的品德,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

推究事物的原理之后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品德,修养品德后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后国家才能治理得好,国家治理好后天下才能太平。从天子直到平民,一律都把修养自身作为根本

知至:对外物之理认识充分。

国治:治理得好。

以至于:连词,表示范围的延申,直到。

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

本:根本。

致

《屈原列传》:“其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致意焉。”

《石壕吏》:“听妇前致词,三男邺城戍。”

《劝学》:“假舆者,非利足也,而致千里。”

《送东阳马生序》:“家贫,无以致书以观。”

《过秦论》:“不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士。”

《孔雀东南飞》:“女行无偏斜,何意致不厚?”

《柳毅传》:“昔为钱塘长,今则致政焉。”

《兰亭集序》:“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”

表达;表示。

说;回答。

达到。

获得;得到。

招请;招集。

致使;使得。

送还;交还。

情致;情趣。

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、

不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

1.何为“八目”?其具体所指?

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

致知

格物

使天下归于太平

探究事物原理

获得知识

诚实,不自欺

端正内心,不偏不倚,不动摇

修养自身,完善自身

处理好家庭、家族内部关系

治理国家

1.何为“八目”?其具体所指?

大

学

八

目

1.第二段重点写了“八条目”,包括哪些内容?

“格物”:全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:做到诚实、不自欺。

“正心”:防止个人情感的偏向。

“修身”:使个人修养达到完善的程度。

“齐家”:善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”:治理国家。

“平天下”:使天下归于太平。

“八目”之间的关系

“格物、致知”为第一步,对应的是“知”;

“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是“修”;

“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是“用”。

“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,

“齐家、治国、平天下”是安人。

格物、致知 知 内修 修己 独善其身 修身立德

诚意、正心、修身 修 齐家、治国、平天下 用 外治 安人 兼善天下 致用亲民

”八目”中哪一条是核心?

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

大学之道,

《礼记·大学》

修身为本

《大学》

《大学》是孔子讲授“初学入德之门”的要籍,《中庸》是“孔门传授心法”之书。朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并作章句,为《论语》《孟子》作集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之子弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至于公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教、大小之节所以分也。

朱熹《大学章句序》

划分句读

大学之道在明明德在亲民在止于至善知止而后有定定而后能静静而后能安安而后能虑虑而后能得物有本末事有终始知所先后则近道矣古之欲明明德于天下者先治其国欲治其国者先齐其家欲齐其家者先修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先诚其意欲诚其意者先致其知致知在格物物格而后知至知至而后意诚意诚而后心正心正而后身修身修而后家齐家齐而后国治国治而后天下平自天子以至于庶人壹是皆以修身为本

体会本文节律整齐,气势充沛之美。

品读经典,感悟先贤之音

大学/之道,在/明明德,在/亲民,在/止于/至善。知止/而后有定,定/而后能静,静/而后能安,安/而后能虑,虑/而后能得。物有/本末,事有/终始。知所/先后,则/近道矣。

古之/欲明/明德/于天下者,先/治其国。欲/治其国者,先/齐其家。欲/齐其家者,先/修其身。欲/修其身者,先/正其心。欲/正其心者,先/诚其意。欲/诚其意者,先/致其知。致知/在格物。物格/而后/知至,知至/而后/意诚,意诚/而后/心正,心正/而后/身修,身修/而后/家齐,家齐/而后/国治,国治/而后/天下平。自天子/以至于/庶人,壹是/皆以/修身为本。

自由朗读《大学之道》,把握经典节奏

文本探究

一、何为“三纲”

“三纲”具体指什么?”三纲”之间是什么关系?

研读文本

“明明德”——“为仁由己”,把人天生的固有的善性发挥出来,是激发求学者完善自己的自觉性。

“亲民”——“推己及人”,亲近爱抚民众,不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养。

“止于至善”——“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,使全社会的成员的道德趋于完善,这是一个无限的完善过程。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

自我完善(内圣)

影响他人(外王)

终极目标

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。但由于这个说法和儒家理念符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

定:志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精祥。

得:处事合宜。

本末:事物的根本与细节。

近:形作动,接近。

道:事物的发展规律。

知道要达到 “至善”的境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,就接近大学的宗旨了。

承接上文如何达到大学之道,

引出下文:“八条目”。

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。

止

定

静

安

虑

得

七个步骤

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

达到“至善”境界

志向坚定不移

怎样实现“三纲”?

第一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

文本探究

二、何为“八目”

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

于:介词,在。状语后置句

齐:使动,使……整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动,端正。

诚其意:使意念真诚。

致:求得,获得。

格物:推究事物的原理。

古代那些想要在天下弘扬美好品德的人,先要治理好自己的国家;要想治理好自己的国家,先要使自己家族中的各种关系整齐有序;要想使自己家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品德;要想修养自身的品德,先要端正自己的心思;要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚;要想使自己的意念真诚,先要获得知识。获得知识的办法在于探究事物的原理。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

推究事物的原理之后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品德,修养品德后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后国家才能治理得好,国家治理好后天下才能太平。从天子直到平民,一律都把修养自身作为根本

知至:对外物之理认识充分。

国治:治理得好。

以至于:连词,表示范围的延申,直到。

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

本:根本。

致

《屈原列传》:“其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致意焉。”

《石壕吏》:“听妇前致词,三男邺城戍。”

《劝学》:“假舆者,非利足也,而致千里。”

《送东阳马生序》:“家贫,无以致书以观。”

《过秦论》:“不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士。”

《孔雀东南飞》:“女行无偏斜,何意致不厚?”

《柳毅传》:“昔为钱塘长,今则致政焉。”

《兰亭集序》:“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”

表达;表示。

说;回答。

达到。

获得;得到。

招请;招集。

致使;使得。

送还;交还。

情致;情趣。

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、

不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

1.何为“八目”?其具体所指?

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

致知

格物

使天下归于太平

探究事物原理

获得知识

诚实,不自欺

端正内心,不偏不倚,不动摇

修养自身,完善自身

处理好家庭、家族内部关系

治理国家

1.何为“八目”?其具体所指?

大

学

八

目

1.第二段重点写了“八条目”,包括哪些内容?

“格物”:全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:做到诚实、不自欺。

“正心”:防止个人情感的偏向。

“修身”:使个人修养达到完善的程度。

“齐家”:善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”:治理国家。

“平天下”:使天下归于太平。

“八目”之间的关系

“格物、致知”为第一步,对应的是“知”;

“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是“修”;

“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是“用”。

“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,

“齐家、治国、平天下”是安人。

格物、致知 知 内修 修己 独善其身 修身立德

诚意、正心、修身 修 齐家、治国、平天下 用 外治 安人 兼善天下 致用亲民

”八目”中哪一条是核心?

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。