5.3 *人皆有不忍人之心 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.3 *人皆有不忍人之心 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 21:56:18 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

——《人皆有不忍人之心》

不忍之心与浩然之气

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而闹于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵,楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼一意,作《孟子》七篇。

——《史记》

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。”

“圣王不作,诸侯放恣,处事横溢。杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨,则归墨。”

——(《孟子 滕文公下》)

激浊扬清,力挽狂澜的使命担当

“一人之辩,重于九鼎之宝。”

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

读准读顺读通

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

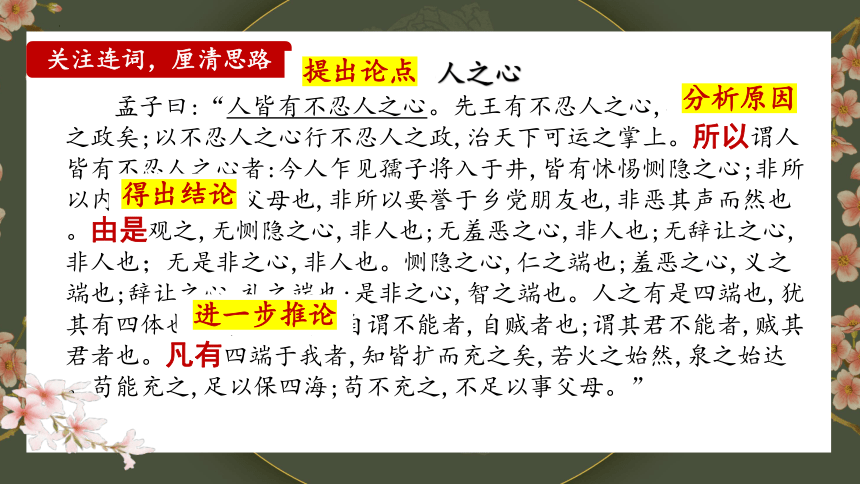

关注连词,厘清思路

提出论点

分析原因

得出结论

进一步推论

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

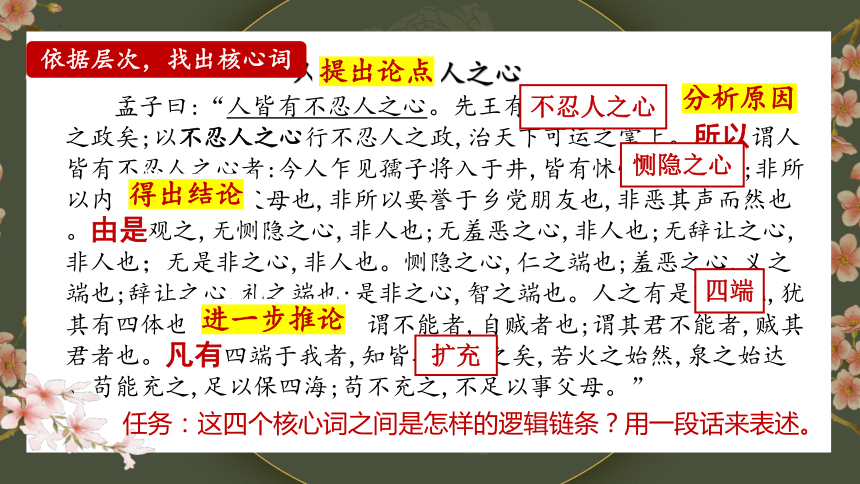

依据层次,找出核心词

提出论点

分析原因

得出结论

进一步推论

不忍人之心

恻隐之心

四端

扩充

任务:这四个核心词之间是怎样的逻辑链条?用一段话来表述。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

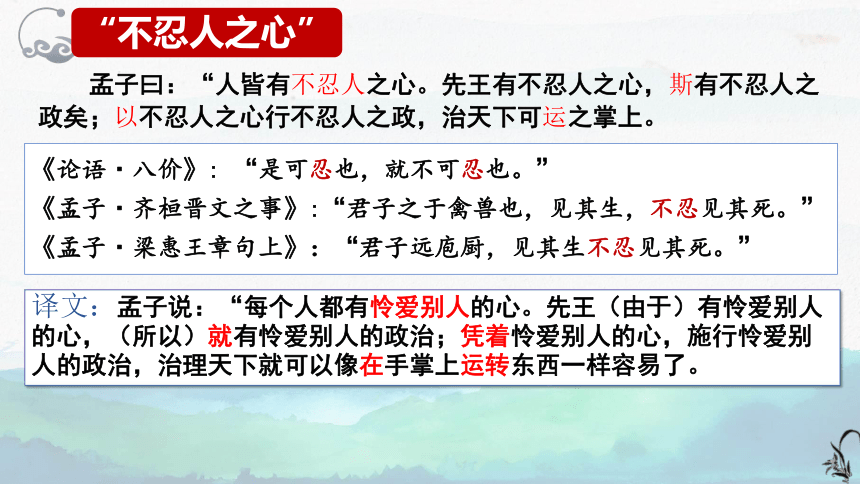

“不忍人之心”

《论语·八价》: “是可忍也,就不可忍也。”

《孟子·齐桓晋文之事》:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死。”《孟子·梁惠王章句上》:“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王(由于)有怜爱别人的心,(所以)就有怜爱别人的政治;凭着怜爱别人的心,施行怜爱别人的政治,治理天下就可以像在手掌上运转东西一样容易了。

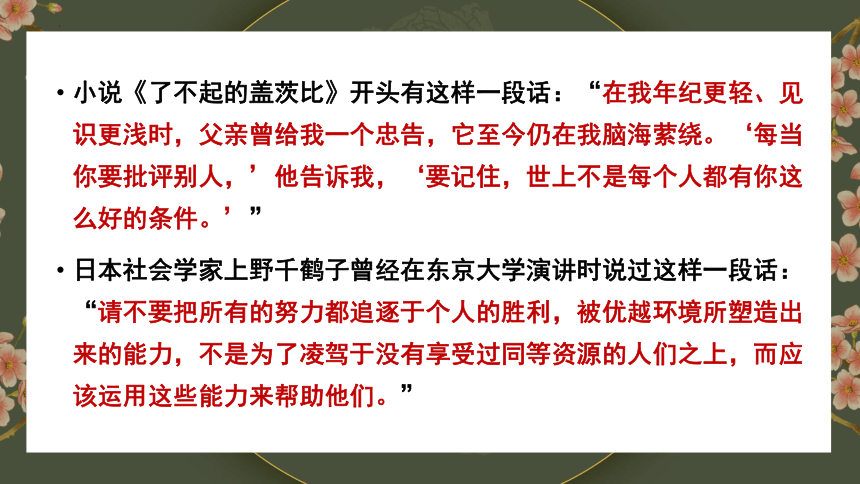

小说《了不起的盖茨比》开头有这样一段话:“在我年纪更轻、见识更浅时,父亲曾给我一个忠告,它至今仍在我脑海萦绕。‘每当你要批评别人,’他告诉我,‘要记住,世上不是每个人都有你这么好的条件。’”

日本社会学家上野千鹤子曾经在东京大学演讲时说过这样一段话:“请不要把所有的努力都追逐于个人的胜利,被优越环境所塑造出来的能力,不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上,而应该运用这些能力来帮助他们。”

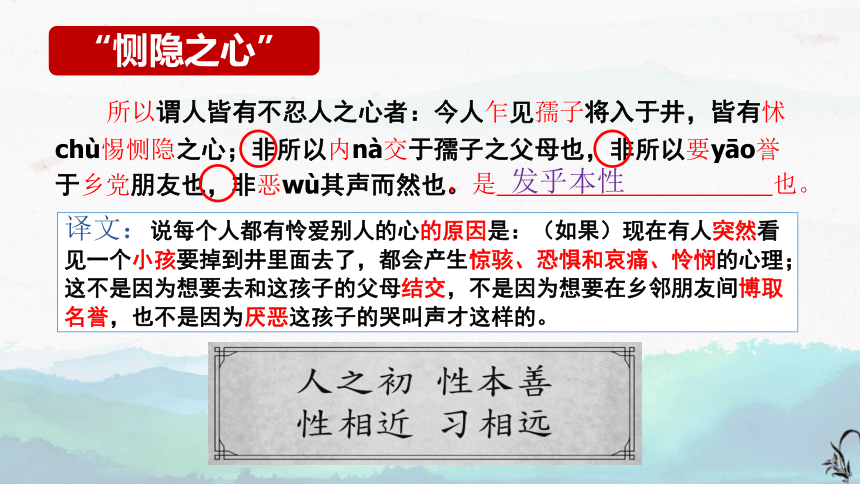

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵chù惕恻隐之心;非所以内nà交于孺子之父母也,非所以要yāo誉于乡党朋友也,非恶wù其声而然也。

译文:说每个人都有怜爱别人的心的原因是:(如果)现在有人突然看见一个小孩要掉到井里面去了,都会产生惊骇、恐惧和哀痛、怜悯的心理;这不是因为想要去和这孩子的父母结交,不是因为想要在乡邻朋友间博取名誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

,是 也。

“恻隐之心”

发乎本性

《论语·阳货》:“子曰:‘性相近也,习相远也。’”

《论语·公治长》:“夫子之文章,可得而闻也:夫子之言性与天道,不可得而闻也。”

孔子·性相近

《孟子·告子上》“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

《孟子·滕文公上》:膝文公为世子将之楚,过宋而见孟子。孟子道性善,言必称尧舜。

孟子·性本善

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶wù之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:由此看来,没有怜悯(别人的不幸)的心,简直不是人;没有羞耻和憎恶的心,简直不是人;没有谦逊推让的心,简直不是人;没有分辨是非的心,简直不是人。怜悯之心是仁的发端;羞耻、憎恶的心是义的发端;谦逊、推让的心是礼的发端;分辨是非的心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

“四端”

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’”

《孟子》:君子所性,仁义礼智根于心。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:人有这四种发端却自认为不行的,是自我伤害的人;认为他的君主不行的,是伤害他的君主的人。凡是有这四种发端的人,都知道要扩大并充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出。如果能够扩充它们,便足以安定天下;如果不能够扩充它们,就连父母都侍奉不了。”

“扩充”

《孟子·告子上》:由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

浩然之气

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。元若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也——非徒无益,而又害之。”

现代青年人,应该多读孟子,常读孟子;年年再读孟子一遍(万章、告子、尽心诸篇最好)。孟子一身都是英俊之气,与青年人之立志卒励工夫,是一种补剂。孟子专言养志与养气,志一则气动,气一则动志,是积极的。

——林语堂《需说才志气欲》

大丈夫气节

“说大人则藐之,勿视其巍巍然”

“有天爵者,有人爵者。仁义忠信,乐善不倦,此天爵也。公卿大夫,此人爵也。”

“得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

“得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼济天下。”

宏大刚毅、坚定不移、死而后已、无所畏惧的人道精神

《孟子·公孙丑》上》:“当今之时,万乘之国,行仁政,民之悦之,如解倒悬也。”

《孟子·公孙丑上》:“行仁政而王,莫之能御也。”

《孟子·公孙丑上》:“苟行仁政,四海之内皆举首而望之。”

政(仁政)

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

猜想:孟子谈论的对象是谁?

进一步思考:为什么要向他强调“人皆有不忍人之心”?

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

性(四心)

孟子从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有‘不忍人之心” 的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。这就是孟子的思路。

德(四德)

孟子以善辩著称,在本文中他呈现出怎样的论辩技巧?

思考与延伸

梳理结构,分析论证

孟子曰:“人皆有不忍人之心。……

……所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

开宗明义,提出观点

举例论证,创设情景,引人置身其中

得出结论,深入拓展,得出四端

梳理结构,分析论证

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

比喻论证,生动形象

进行假设,正反对比论证

点明四端的意义

点明政治主张

孟子从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有‘不忍人之心” 的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。这就是孟子的思路。

孟子的论辩真的坚不可摧吗?有没有逻辑漏洞?

思辨

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

1.从推论过程看,孟子举出“孺子将入井”之例的事实是无法保证的,极易被反例推到,属于不完全列举的归纳推理(参考第四单元),论证力是不充分的

2.从推论结果看,从人皆有“怵惕恻隐之心”仅可推出“无恻隐之心,非人也”的结论,其他“本心”的提出缺少论证过程。

研读《孟子》中的以下段落,找出辩论中的逻辑谬误,重构与孟子的对话。

拓展延伸

片段一

告子曰:“性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”

孟子曰:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”

提示:不当类比

水只能向下流,只能表明人有某种固定的本性,如何能证明人性本善呢?当今万民从利,犹如水之下流,不是恰恰能证明人性本恶吗?

拓展延伸

片段二

孟子见梁惠王。

王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利而国危矣。万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

提示:偷换论题

王充在《论衡·刺孟》中指出,“利”有“财货之利”“安吉之利”两种。从当时梁惠王招贤纳士来看,他更想问的是“安吉之利”。但孟子未辨析梁惠王所问为何种“利”,直接认定为“财货之利”,转而谈“仁义”的重要性,不免偷换概念。

为何孟子的辩论经不起逻辑的推敲,却还能广为流传?

思考探究

1.孟子辩论善于引类连譬,以日常生活中最平易近人的例子启发人反思自我。这些生动的比喻使得道理活灵活现、易于理解,符合国君、百姓的认知水平,利于当时传播。

2.《孟子》反映出了中国古代朴素的自然哲学,源自对生活和自然的观察和思考。

孟子说:“人皆有不忍人之心。”

鲁迅说:“人类的悲欢并不相通。”

对此,你怎么看?

思辨与表达

——《人皆有不忍人之心》

不忍之心与浩然之气

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而闹于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵,楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼一意,作《孟子》七篇。

——《史记》

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。”

“圣王不作,诸侯放恣,处事横溢。杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨,则归墨。”

——(《孟子 滕文公下》)

激浊扬清,力挽狂澜的使命担当

“一人之辩,重于九鼎之宝。”

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

读准读顺读通

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

关注连词,厘清思路

提出论点

分析原因

得出结论

进一步推论

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

依据层次,找出核心词

提出论点

分析原因

得出结论

进一步推论

不忍人之心

恻隐之心

四端

扩充

任务:这四个核心词之间是怎样的逻辑链条?用一段话来表述。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

“不忍人之心”

《论语·八价》: “是可忍也,就不可忍也。”

《孟子·齐桓晋文之事》:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死。”《孟子·梁惠王章句上》:“君子远庖厨,见其生不忍见其死。”

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王(由于)有怜爱别人的心,(所以)就有怜爱别人的政治;凭着怜爱别人的心,施行怜爱别人的政治,治理天下就可以像在手掌上运转东西一样容易了。

小说《了不起的盖茨比》开头有这样一段话:“在我年纪更轻、见识更浅时,父亲曾给我一个忠告,它至今仍在我脑海萦绕。‘每当你要批评别人,’他告诉我,‘要记住,世上不是每个人都有你这么好的条件。’”

日本社会学家上野千鹤子曾经在东京大学演讲时说过这样一段话:“请不要把所有的努力都追逐于个人的胜利,被优越环境所塑造出来的能力,不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上,而应该运用这些能力来帮助他们。”

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵chù惕恻隐之心;非所以内nà交于孺子之父母也,非所以要yāo誉于乡党朋友也,非恶wù其声而然也。

译文:说每个人都有怜爱别人的心的原因是:(如果)现在有人突然看见一个小孩要掉到井里面去了,都会产生惊骇、恐惧和哀痛、怜悯的心理;这不是因为想要去和这孩子的父母结交,不是因为想要在乡邻朋友间博取名誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

,是 也。

“恻隐之心”

发乎本性

《论语·阳货》:“子曰:‘性相近也,习相远也。’”

《论语·公治长》:“夫子之文章,可得而闻也:夫子之言性与天道,不可得而闻也。”

孔子·性相近

《孟子·告子上》“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

《孟子·滕文公上》:膝文公为世子将之楚,过宋而见孟子。孟子道性善,言必称尧舜。

孟子·性本善

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶wù之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:由此看来,没有怜悯(别人的不幸)的心,简直不是人;没有羞耻和憎恶的心,简直不是人;没有谦逊推让的心,简直不是人;没有分辨是非的心,简直不是人。怜悯之心是仁的发端;羞耻、憎恶的心是义的发端;谦逊、推让的心是礼的发端;分辨是非的心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

“四端”

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’”

《孟子》:君子所性,仁义礼智根于心。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:人有这四种发端却自认为不行的,是自我伤害的人;认为他的君主不行的,是伤害他的君主的人。凡是有这四种发端的人,都知道要扩大并充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始涌出。如果能够扩充它们,便足以安定天下;如果不能够扩充它们,就连父母都侍奉不了。”

“扩充”

《孟子·告子上》:由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

浩然之气

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。元若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:‘今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也——非徒无益,而又害之。”

现代青年人,应该多读孟子,常读孟子;年年再读孟子一遍(万章、告子、尽心诸篇最好)。孟子一身都是英俊之气,与青年人之立志卒励工夫,是一种补剂。孟子专言养志与养气,志一则气动,气一则动志,是积极的。

——林语堂《需说才志气欲》

大丈夫气节

“说大人则藐之,勿视其巍巍然”

“有天爵者,有人爵者。仁义忠信,乐善不倦,此天爵也。公卿大夫,此人爵也。”

“得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

“得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼济天下。”

宏大刚毅、坚定不移、死而后已、无所畏惧的人道精神

《孟子·公孙丑》上》:“当今之时,万乘之国,行仁政,民之悦之,如解倒悬也。”

《孟子·公孙丑上》:“行仁政而王,莫之能御也。”

《孟子·公孙丑上》:“苟行仁政,四海之内皆举首而望之。”

政(仁政)

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。

猜想:孟子谈论的对象是谁?

进一步思考:为什么要向他强调“人皆有不忍人之心”?

苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

性(四心)

孟子从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有‘不忍人之心” 的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。这就是孟子的思路。

德(四德)

孟子以善辩著称,在本文中他呈现出怎样的论辩技巧?

思考与延伸

梳理结构,分析论证

孟子曰:“人皆有不忍人之心。……

……所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

开宗明义,提出观点

举例论证,创设情景,引人置身其中

得出结论,深入拓展,得出四端

梳理结构,分析论证

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

比喻论证,生动形象

进行假设,正反对比论证

点明四端的意义

点明政治主张

孟子从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有‘不忍人之心” 的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。这就是孟子的思路。

孟子的论辩真的坚不可摧吗?有没有逻辑漏洞?

思辨

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

1.从推论过程看,孟子举出“孺子将入井”之例的事实是无法保证的,极易被反例推到,属于不完全列举的归纳推理(参考第四单元),论证力是不充分的

2.从推论结果看,从人皆有“怵惕恻隐之心”仅可推出“无恻隐之心,非人也”的结论,其他“本心”的提出缺少论证过程。

研读《孟子》中的以下段落,找出辩论中的逻辑谬误,重构与孟子的对话。

拓展延伸

片段一

告子曰:“性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”

孟子曰:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”

提示:不当类比

水只能向下流,只能表明人有某种固定的本性,如何能证明人性本善呢?当今万民从利,犹如水之下流,不是恰恰能证明人性本恶吗?

拓展延伸

片段二

孟子见梁惠王。

王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利而国危矣。万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?”

提示:偷换论题

王充在《论衡·刺孟》中指出,“利”有“财货之利”“安吉之利”两种。从当时梁惠王招贤纳士来看,他更想问的是“安吉之利”。但孟子未辨析梁惠王所问为何种“利”,直接认定为“财货之利”,转而谈“仁义”的重要性,不免偷换概念。

为何孟子的辩论经不起逻辑的推敲,却还能广为流传?

思考探究

1.孟子辩论善于引类连譬,以日常生活中最平易近人的例子启发人反思自我。这些生动的比喻使得道理活灵活现、易于理解,符合国君、百姓的认知水平,利于当时传播。

2.《孟子》反映出了中国古代朴素的自然哲学,源自对生活和自然的观察和思考。

孟子说:“人皆有不忍人之心。”

鲁迅说:“人类的悲欢并不相通。”

对此,你怎么看?

思辨与表达