逻辑的力量:采用合理的论证方法 课件(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 逻辑的力量:采用合理的论证方法 课件(共65张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 81.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 22:09:24 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

时间是什么

这样的说理你信服吗

说理是议论文的核心,分析论证是说理的核心。

但学生对“说理”的理解,大都停留在“摆事实,讲道理”的粗浅层面。“说理”的核心,是分析论证,就是在事实分析、价值分析与因果分析的基础上,做出相应的断言。

在说理中,无论是讲道理,还是摆事实,或者作类比,都不能缺乏分析与论证的具体过程。常见的“名言警句+结论”“事例+结论”或者“类比+结论”,某种程度上等于取消了说理。

缺乏“说理”的意识与能力,习惯于或者不得不借助事例、格言谚语、比喻、类比等方式来发议论,结果是以空泛的议论取代了具体的说理。

分析论证能力也是批判性思维的核心能力,在质疑的基础上进行深度分析、合理论证与理性建构,是批判性思维训练的常规模式。

高中语文 选择性必修上册 第四单元

论证得当,心悦诚服

逻辑的力量

--采用合理的论证方法

1、了解论证,掌握常用的论证方法和分析方法。

2、掌握议论文中常用的分析方法,准确使用,增强文章的说服力。

3、学习在议论文中引入“虚拟论敌”,试写驳论文。

学习目标

1、什么是论证

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。支持和反驳都属于论证。 论证要素和推理要素具有一一对应的关系。

完整的推理有三个要素:前提、推理形式、结论。

完整的论证也有三要素:论据、论证形式、论点。

任务一:了解论证

论点,就是论证者在论证中要证明的观点,逻辑上对应推理的结论;

论证形式,就是论证使用的推理形式;

论据,就是论证者用来证明其论点的依据,逻辑上对应推理的前提。

规范的论证总是包含由多个判断构成的逻辑链条。恰当运用逻辑方法,可以更好地理解、评估论证的合理性,提高论证的水平。

1、论证和推理

推理和论证的主要区别:

推理用于发现,是先有前提再有结论。

论证用于说服,是先有论点,再去选择支持这个论点的论据。

论证和推理

但两者的逻辑本质是一样的,因此有时候不需要刻意区分。

前面研究的很多推理案例其实就是论证,而下面研究的论证案例也必然会用到推理的方法。有时为了顺口或方便,也会把论点称作结论,把论据称作前提。有人认为,论证其实还有一个要素--话题或论题,即论证者要探讨的问题。

观点加理由就是论证。

凡用一些理由说服人相信或更加相信某个观点的过程都是论证。

右边话语,哪些是论证 哪些不是 如果是论证,画出它的观点。

区分论证与非论证

李清照:三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

苏轼:故国神游,多情应笑我,早生华发。

白居易:同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

惠子:子非鱼,安知鱼之乐

笛卡尔:我思故我在。

-----------------------

----------------

----------------

无画线部分的话语不是论证,因为它们没有用一些理由来说服人相信某个观点。有画线部分的话语都是论证,其中画线部分是观点,其他均为理由。

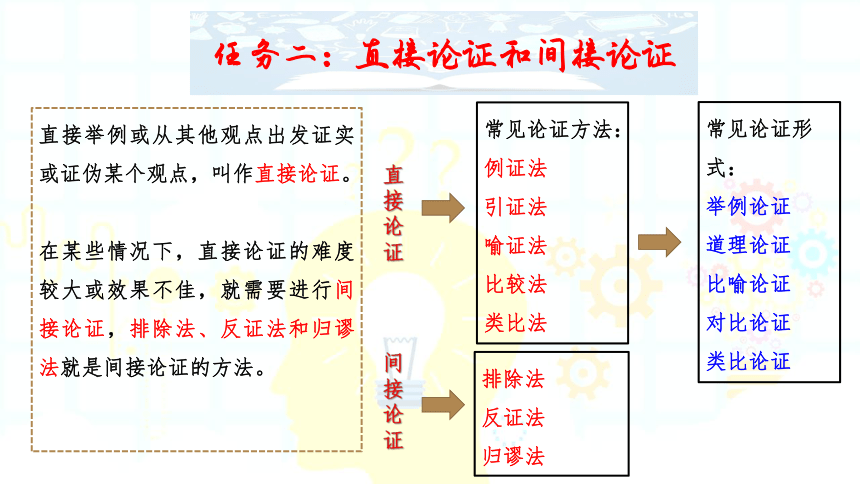

直接举例或从其他观点出发证实或证伪某个观点,叫作直接论证。

在某些情况下,直接论证的难度较大或效果不佳,就需要进行间接论证,排除法、反证法和归谬法就是间接论证的方法。

任务二:直接论证和间接论证

常见论证形式:

举例论证

道理论证

比喻论证

对比论证

类比论证

常见论证方法:

例证法

引证法

喻证法

比较法

类比法

排除法

反证法

归谬法

直接论证

间接论证

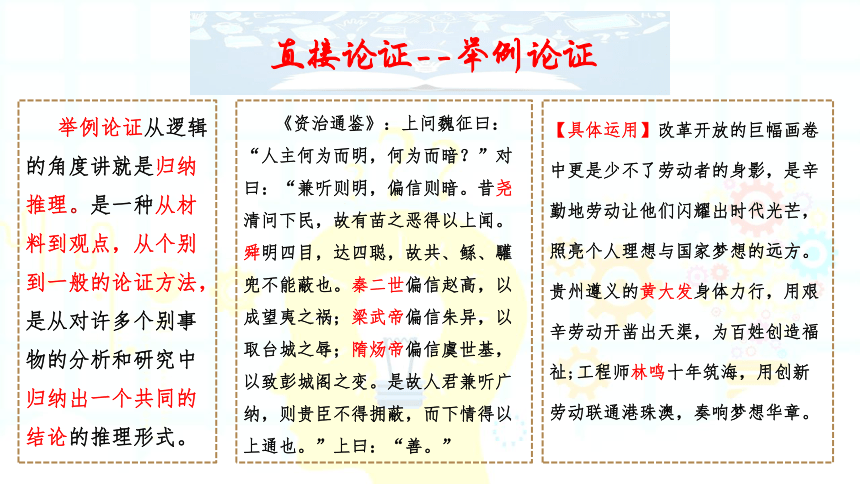

举例论证从逻辑的角度讲就是归纳推理。是一种从材料到观点,从个别到一般的论证方法,是从对许多个别事物的分析和研究中归纳出一个共同的结论的推理形式。

《资治通鉴》:上问魏征曰:“人主何为而明,何为而暗?”对曰:“兼听则明,偏信则暗。昔尧清问下民,故有苗之恶得以上闻。舜明四目,达四聪,故共、鲧、驩兜不能蔽也。秦二世偏信赵高,以成望夷之祸;梁武帝偏信朱异,以取台城之辱;隋炀帝偏信虞世基,以致彭城阁之变。是故人君兼听广纳,则贵臣不得拥蔽,而下情得以上通也。”上曰:“善。”

直接论证--举例论证

【具体运用】改革开放的巨幅画卷中更是少不了劳动者的身影,是辛勤地劳动让他们闪耀出时代光芒,照亮个人理想与国家梦想的远方。贵州遵义的黄大发身体力行,用艰辛劳动开凿出天渠,为百姓创造福祉;工程师林鸣十年筑海,用创新劳动联通港珠澳,奏响梦想华章。

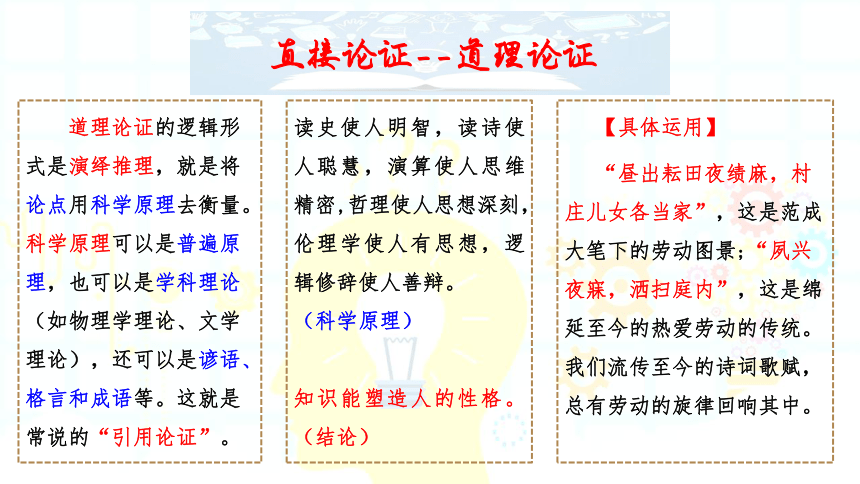

道理论证的逻辑形式是演绎推理,就是将论点用科学原理去衡量。科学原理可以是普遍原理,也可以是学科理论(如物理学理论、文学理论),还可以是谚语、格言和成语等。这就是常说的“引用论证”。

读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人思维精密,哲理使人思想深刻,伦理学使人有思想,逻辑修辞使人善辩。

(科学原理)

知识能塑造人的性格。(结论)

直接论证--道理论证

【具体运用】

“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”,这是范成大笔下的劳动图景;“夙兴夜寐,洒扫庭内”,这是绵延至今的热爱劳动的传统。我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。

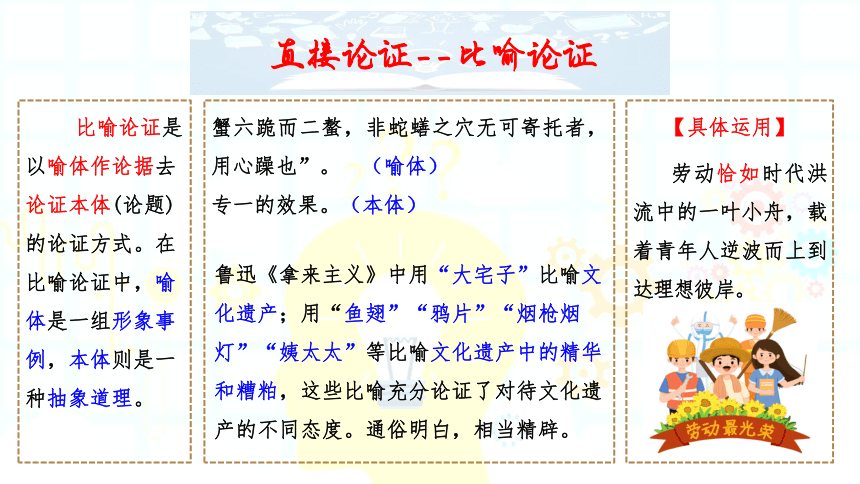

比喻论证是以喻体作论据去论证本体(论题)的论证方式。在比喻论证中,喻体是一组形象事例,本体则是一种抽象道理。

蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者,用心躁也”。 (喻体)

专一的效果。(本体)

直接论证--比喻论证

【具体运用】

劳动恰如时代洪流中的一叶小舟,载着青年人逆波而上到达理想彼岸。

鲁迅《拿来主义》中用“大宅子”比喻文化遗产;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪烟灯”“姨太太”等比喻文化遗产中的精华和糟粕,这些比喻充分论证了对待文化遗产的不同态度。通俗明白,相当精辟。

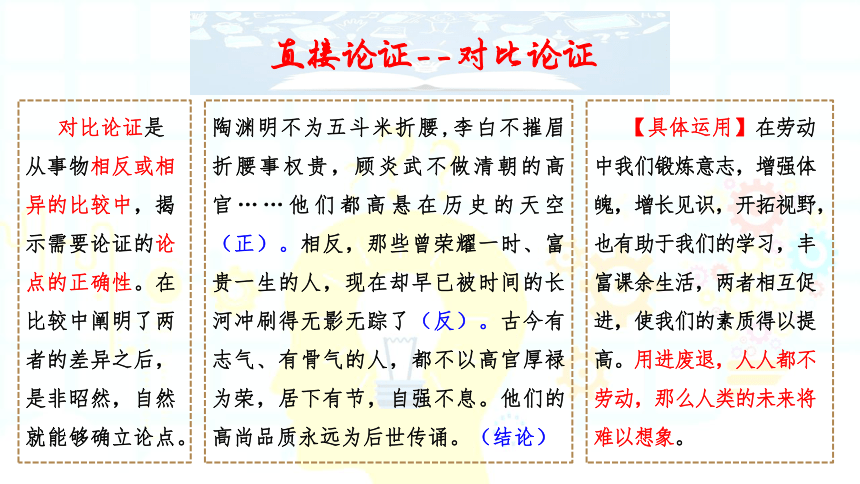

对比论证是从事物相反或相异的比较中,揭示需要论证的论点的正确性。在比较中阐明了两者的差异之后,是非昭然,自然就能够确立论点。

陶渊明不为五斗米折腰,李白不摧眉折腰事权贵,顾炎武不做清朝的高官……他们都高悬在历史的天空(正)。相反,那些曾荣耀一时、富贵一生的人,现在却早已被时间的长河冲刷得无影无踪了(反)。古今有志气、有骨气的人,都不以高官厚禄为荣,居下有节,自强不息。他们的高尚品质永远为后世传诵。(结论)

直接论证--对比论证

【具体运用】在劳动中我们锻炼意志,增强体魄,增长见识,开拓视野,也有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高。用进废退,人人都不劳动,那么人类的未来将难以想象。

类比论证是根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也相同或相似,属于逻辑中的类比推理。类比论证是一种从特殊到特殊的推理方式,其结论不一定为真,只有一定程度上的可靠性。

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

直接论证--类比论证

类比分析

尼采 中国

尼采,自诩是太阳光热无穷

尼采只是给与,不想取得

尼采不是太阳,他发了疯

所以,中国也不能只是送去,而要拿来(结论)

在中国,也有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。

中国,也只是送去,没想着拿来

中国也并非资源无穷,这样会贻害子孙

要想使议论文论证严谨有力,就必须对论据进行分析。缺乏必要的分析,会导致论点和论据联系松散,给人以罗列论据之感。

举例只是议论的手段,说理才是议论的目的。论证是思维的展开,就是用论述来证明。要使材料能充分证明观点,就必须通过分析,把材料与观点之间的内在关系证明给人看。

最好的方法就是:

以事实论据为基础,紧扣论点关键词,综合运用假设分析、比较分析、因果分析、引用分析、类比分析等。

议论文中的分析

就是写完事例论据后,用假设的方法进行推理。(事例后+假设推理)

列举事实论据后,从正面或反面假设分析,以揭示论据和论点之间的内在联系。叙述事例后,假设材料中能达到某种结果的条件不存在,将会出现什么样的结果,从而证明原观点的合理性。

【标志词】

①如果(假如、假设、假若、要是、倘若、设若、若)……,就(那么)……。

②假如……怎能……;若无……怎能……;“试问”“试想”的问句。

议论文中常见的分析方法--假设分析法

【示例1】学会“照镜子”方能正确认识自己、提高自己。(观点)李世民懂得镜子的作用,能把魏征批评他的话写在屏风上,当作“镜子”,随时对照。又能看出“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”(事例)这难道不是一个很会“照镜子”的人吗?李世民正是做到了“以人为镜”“以古为镜”,学会在人们的各种批评、意见中认识自己,而成为一代名君。(评论)假如当初唐太宗非但不听取魏征的逆耳忠言,而且因丑处被照,短处被揭,恼羞成怒而将“镜子”弃之,砸之,又哪能出现“贞观之治”的太平盛世?(假设推理)

【语段模式】观点+事例+例后评论+例后假设推理

【方法点拨】(假言分析法)进行假设性的分析,如果你举的例子是正面的,那么你就从反面来假设分析;你举的例子是反面例子,你就从正面来进行假设。

【示例2】贝多芬28岁那年得了耳病,到57岁逝世,中间20多年的岁月,都是在与可怕的聋疾苦战。但是贝多芬没有向命运屈服,他凭着顽强的意志与病魔做斗争,终于在逝世前几年写成了一生中最著名最富有战斗力的作品《第九交响曲》。

试问,是什么使贝多芬走向了成功?是顽强的意志,不屈的奋斗精神。试想,如果贝多芬在厄境中缺少了顽强的意志,还会成为世界上最伟大的音乐家吗?显然,答案是否定的。所以我敢肯定的说,只有有了顽强的意志,才可能征服世界上的任何一座高峰。

——反面假设法

【示例3】学习借鉴会助你成功,但一味模仿则必然导致失败。

燕国寿陵的少年觉得赵人走路好看,便远行到赵国的邯郸来学步。但他盲目模仿,落得最后忘记了自己的步伐只得爬回燕国的下场。东施羡慕西施的美丽,觉得她一肌一容尽态极妍,便学习她的姿态,照搬她的举止动作;可她终究不是西施,在别人看来她不但不美丽,反而成为做作的典型。

倘使燕国的寿陵少年能在学步之时,融进自己的步伐特点,在借鉴的同时取长补短走出自己的一步,形成独特的步伐,可能他就不至于爬回燕国了,说不定还会走出被他人推崇的步伐;假若东施能充分认识自身的特点,发挥自身优势而不是盲目模仿,或许也就成为一种新形式的“美”的代表。 ——正面假设法

注意:如果是点例(简例)连用,可以在每一个事例后单独完成,也可以放在所有的事例叙述完成后进行。

就是写完事例论据后进行论据推导,得出结论。

在列举事例的基础上,分析产生这一事实的直接或间接的原因,这原因就是所要证明的观点。在叙述事例之后,对事例中的结果,沿着为什么的思路,由果溯因,使议论指向观点,从而突显论点的合理性。

【标志词】

①为什么……呢?因为……;

②之所以……是因为……;

③究其原因;

④正因为如此……,所以……

议论文中常见的分析方法--因果分析法

【示例1】靠奋斗冲破“埋没”的压力。(观点)古今中外,许多取得了重大成就的人,很多都遭受过“埋没”的命运。爱因斯坦就曾被埋没在一个专利局中,充当小职员的平凡角色。但他没有灰心,抓紧一切机会进行研究,终于开创了物理学的新天地。华罗庚曾“埋没”在小店铺里,但他没有消沉,每天在做好营业工作后,抓紧一分一秒的时间,昼夜不停,寒暑不辨,刻苦自学,潜心钻研数学,终成著名的数学家。(事例)为什么他们没有因“埋没”而“窒息”,并且能有建树?(设问+因果分析) 因为他们不甘心忍受被“埋没”的命运;不管在怎样不利的情况下,他们始终没有丧失向上的勇气和力量;他们坚信:不失千里之志的千里马,终有奋蹄腾飞的日子。因此,他们在“埋没”的情况下,不是怨天尤人,而是努力拼搏奋斗,终于冲破“埋没”,脱颖而出。(分析总结)

【语段模式】

观点+事例+例后(设问+因果分析)+分析总结

【方法点拨】(探因分析法)作者在列举爱因斯坦和华罗庚之例后,运用探因分析法,一层深一层地提示了他们冲破“埋没”的原因:不甘被埋没,坚信能冲破埋没,努力拼搏奋斗。从而使事例很好地论证了论点。

【示例2】有时候磨难,恰恰能够历练人生,绽放光彩。

贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵,那是因为他不屈服命运的压打,顽强抗拒厄运,才谱出了人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光,那是因为他有坚定如山的信念,刚毅如铁的意志,于诽谤讥嘲中坚持自己的志向,才突围成为“史圣”;

一代体操王子李宁泪洒汉城黯然退出体坛后,却又另辟天地开创了自己的事业,让李宁牌系列运动用品风靡中国的体育用品市场,那是因为他懂得承受失败,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者,只不过是人生路上的一帘风雨,只要勇敢地走过去,前方是另一片蓝天。

——直陈原因法

【示例3】三国时的马谡乃蜀军一员大将。镇守街亭,他把二十万大军驻扎在高山上,久经沙场的老将王平力劝他撤离此山,理由让在场的将士信服,但唯有马谡仍然坚持自己的意见,结果被司马氏围山断水,放火烧山,蜀军不战而乱,几乎全军覆没。马谡也依军法被处斩,身首异处。

街亭失守,是因为马谡不懂兵法吗?不,他自幼熟读兵法,曾献计于诸葛亮,使其七擒孟获,平定南方边境;又离间曹睿与司马懿,使司马懿被罢官归田。马谡的失败,是因为他狂妄自大,固执己见,不能听取别人的正确意见(自问自答法)。

“前事不忘,后事之师”,我们在决策、办事时不能盲目自信,要择善而从,虚心听取他人的意见,这样才能获得成功。

分析:第1段叙述马谡的悲剧,第2段末尾点出马谡失败的原因,第3段从具体的个案抽象出普遍的真理。

就是在写完事例论据后引进比较加以分析,从而得出结论。

即从正反两个方面对事例进行分析,以强化论点。

【标志词】

“没有……,而是……”

“不仅没有……,反而……”等。

议论文中常见的分析方法--正反对比分析法

【示例1】俗话说:勤能补拙。(观点)就拿我国明代的张溥来说,他小时候很“笨”,别人读一会儿就能背下来的东西,他往往要读几十遍才能背下来。但是,他并没有灰心,每拿到一篇文章,先认真抄一遍,校正好,再大声朗读一遍,然后烧掉,接着再抄。这样,一篇文章往往要抄六七遍。后来,他逐渐变得文思敏捷,出口成章。26岁写下了名扬天下的《五人墓碑记》。(正面事例)

相反,仲永5岁就能赋诗,可谓天赋出众。凭着聪明,他父亲带他四处作诗炫耀。仲永再也不思进取,长大以后,他变得庸庸碌碌,“泯然众人矣”! (反面事例,注意其转述的简洁及侧重点)

不难看出,张溥虽然很“笨”,但他肯勤学苦练,正是勤学苦练才使他的文思变得逐渐敏捷起来;而仲永虽然天赋出众,但他后来不思进取,终致庸庸碌碌,“泯然众人矣”! (分别对两个事例作对比分析论证) 由此可见,尽管先天智力因素的差异不可否认,但后天的勤奋则能弥补先天智力上的不足。(总结)

【语段模式】

观点+正面事例+反面事例+事例后的对比分析+总结

【示例2】挚爱的丈夫不幸死去,这无异于晴天霹雳在李易安的头上炸响。从此再没有福气比翼双飞共修《金石录》,新婚时娇问丈夫画眉深浅的幸福时刻也一去不复返。面对这样的变故,李清照没有化作明日黄花在西风中凄凄惨惨戚戚,而是勇敢地跨过了这道坎,在飘零的南宋活出了一个顽强美丽的易安居士。

【示例3】《老人与海》这篇文章描写的是“一个人的能耐可以达到什么程度,描写人的灵魂的尊严”,的确如此。老人在面对一条条鲨鱼侵袭大马林鱼时,他不仅没有退缩,没有垂头丧气,反而一次次迎难而上:鱼叉丢了用刀子,刀子折了用短棍,短棍丢了用舵把,无论如何,就是不输志气,不输灵魂的尊严!

就是写完事例论据后再引用名言、诗句等,然后结合对名言、诗句的阐释发挥和事例论据一同进行分析。

【语段模式】

事例+引用名人名言+围绕观点进行阐述分析。

【示例】《不要为打翻的牛奶哭泣》:

明代历史学家谈迁花费二十年心血,收集大量资料,历尽许多艰难,终于完成了历史巨著《国榷》。但是刚完成时,被小偷偷走了。世间没有比这更痛苦残忍的了。面对此打击,谈迁在痛苦中毅然决定:重写《国榷》!又一个二十年过去了,一部更高水平的《国榷》展现在世人面前。(事例) 读书至此,我想到了普希金的诗句:“假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里,需要镇静。相信吧,快乐的日子将会来临!”(引用名人名言) 我们要从过去中吸取经验教训,而不要让过去成为负担,换句话说——不要为打翻的牛奶哭泣!(事例后+名人名言+围绕观点进行阐述分析)

议论文中常见的分析方法--引用分析法

就是使用类比的方法,在话题之外引用一个类比物,通过对二者相似点的分析推理得出结论。

【标志词】“都如那样”“也是如此”“……尚且如此,……又何尝不是这样……”“依此类推”等。

【语段模式】类比物+话题+分析二者相似点推理得出结论

【示例】“感情的亲疏和对事物的认知”:

其实探知也如同喝茶的艺术,我们泡茶的时候,第一遍淡洌,第二遍沉香,为什么第三遍才最爽口宜人?因为前两遍冲去了茶叶上的蜡质和灰尘,第三遍才泡出了茶叶的真纯之味。(类比物) 我们探知也是如此,(话题) 在对事物的认知上,越过感情布下的迷雾,抛过感情亲疏的羁绊,用一尘不染的心灵,轻装上路,才能取得丰硕的成果,领悟认知的真谛。(分析二者相似点推理得出结论)

议论文中常见的分析方法--类比分析法

所举之例应为同类例子,并且在分析论述时要紧扣论点找出相同点。

在列举出属性相同或相关的几个事例之后,对其进行归纳升华(点明论据所包含的道理,揭示出论据与论点之间的逻辑联系),从而深化论点。

【语段模式】观点+事例后+同类归纳评论

【示例】只有付出,才有收获。

左思为写《三都赋》,闭门谢客,数载耕耘,换来了《三都赋》轰动全城,一时洛阳纸贵;李时珍为完成《本草纲目》,历时27年,三易其稿,才成就了这部“中国古代百科全书”;法拉第为了揭示电和磁的奥秘,奋斗10年,最终成为揭示电磁奥秘的第一人。

左思、李时珍和法拉第,不同时代,不同国籍,不同的研究领域,而他们成功的道路却是相同的——付出,执着地付出。付出心血和汗水,付出精力和智慧。当这种付出达到一定程度的时候,就一定能浇开成功的花朵。

议论文中常见的分析方法--归纳分析法

用全面的、联系的、发展的观点来分析问题,反对片面的、孤立的、静止的看问题。

【标志词】固然(诚然)……然而……;“虽然……,但是……”;“不可否认,……确实……,但是……”;“应当说,……,但是……”。

【示例】令人叹息的是,有许多的网民,却反对高校的这种做法,质疑这种做法的真正意图,或许是因为他们觉得大学生的首要任务是学习专业知识,应该把时间更多地放在精进自己的专业水平上,不能也没有必要去做“普通农民”所做的“农活”。然而,这个理由不过只是个幌子,是个借口,何况精进专业知识,也不是“不问世事,一心只读圣贤书”就能达成的,再说,闭门苦读就一定能够学好专业知识吗?

议论文中常见的分析方法--辩证分析法

【示例】在人生的道路上,我们需要做好减法。(观点句)适当的减去一些心灵上的沉重负担,减去一些奢侈的欲望,我们才能有所建树。(阐释句)东坡居士屡遭贬谪,曾为自己怀才不遇而感到消沉郁闷。但当他来到赤壁之上,望着滔滔江水,他释然了,他减去了对功名的欲望,吟出了《赤壁赋》等千古名篇。(材料句)

正是因为他减去了心灵的负担,才使他成为一代文豪、诗词大家。(因果分析句)试想,假如他不放弃对功名利禄的追求,而徘徊于入世与出世的矛盾之间,他不减去奢侈的欲望与心灵的负担,他又怎会潜心于诗文创作,留下无比珍贵的文化遗产?(假设分析句)减去心灵上的种种负担,廓清人生的道路,释然面对一切,就能让我们走得从容淡定,走向属于自己的成功。(回扣观点,总结句)

议论文中常见的分析方法--综合分析法

隐含前提是指论证中省略的部分。在直接论证中,往往不会呈现逻辑推理的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提往往隐藏着理解论证的关键。

柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:“马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。”

直接论证之隐含前提

隐含前提2:

论据2:草料棚的人没有惊醒

论据1:狗没有吠

论点:牵走马的人是狗熟悉的

看到熟悉的人,狗不会叫

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

隐含前提1:

论据:子非鱼

论点:(子)安知鱼之乐

隐含前提:

只有同类才能相知

直接论证之隐含前提

找一找下列观点成立隐含前提:

观点1:细节决定成败

观点2:读书让人明智

战略决策(大局)是正确的

读的什么书

怎么读书的

读书人本身的品行

直接论证之隐含前提

阅读下面的作文材料,试挖掘人物对话的隐含前提,看看能不能挖掘出更深层次的立意。

沙滩上,很多被潮水卷上来的海星在阳光下曝晒着。一个青年沿着海岸,把一只只海星抛回了大海。

“海岸这么长,海星这么多,你这么干有什么用呢?”旁观者说。

“但,对这却有用!”第一个青年说着,把手里的海星远远地抛回了大海。

濒死的海星很多,青年不可能全部拯救,这是青年和旁观者的共识。但前者认为救海星有用,后者认为没有用,可能是内心的价值观念使然。

先把旁观者的意思用论证形式写出:

论据:无法拯救全部海星

论点:救海星是没有用的

审题时要审出隐含前提

不难看出其隐含前提是:只有拯救全部海星,拯救的行为才是有用的。这背后的假设其实是一种价值观;只有改变全局才是值得做的,只有彻底改变现状才是有意义的,不能彻底解决问题就不去解决问题,不能做到完美就放弃任何努力。

而青年认为:对局部或部分乃至个别对象有意义的事也值得做。事关性命就更是如此。他甚至不需要思考个体和整体的辩证关系,就义无反顾的行动,凭的是一种不考虑数量甚至不计结果的对生命的怜惜与爱。

很多人习惯从整体角度探寻个体意义,但有时,个体本身就是行动的依据。这位青年简单纯粹的态度,对人是有启迪的。这就是挖掘隐含前提给我们开掘的认知空间。

审题时要审出隐含前提

排除法又叫淘汰法,如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行了(不断否定各种错误观点,从而证明某论点的正确性),这种方法就是大家熟悉的“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

鲁迅《拿来主义》的中心论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,却偏偏从“闭关主义”说起,采用的就是排除法,其推理过程如下:

间接论证--排除法

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿(当时没有其他选择)(大前提)

不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”(小前提)

只有自己去拿(结论)

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接证明最初的观点。

其根据的是逻辑规律中的排中律。

间接论证--反证法

反证法一般步骤:

假设

要论证论题真

则先假定其反论题为真

推理得出结论

与已知条件矛盾

与定理、定义、公理矛盾

假设不成立

根据排中律

所证命题成立

优孟谏楚庄王葬马:楚庄王养的一匹爱马死了,他十分痛心,命令群臣用大夫等级的礼节来埋葬这匹马。大臣们说不能这样做。楚庄王非常生气,下令:“有敢以马谏者,罪致死。”优孟听说此事后,去见楚庄王。要求以君王之礼来葬这匹马,并叫上齐国和赵国的使节在前面陪祭,韩国和魏国的使节在后面守卫,以便好让各国诸侯都知道大王贱人而贵马的事。楚庄王听了,羞愧满面,如梦初醒。

优孟谏楚庄王所用的就是反证法。他意欲向楚庄王论证论题:“不该用重礼葬马。”为了论证这个论题,他先提出一个反论题:“该用重礼葬马。”从这一反论题引出的判断是:各诸侯都知道“大王贱人而贵马”。而这种结果对楚庄王来说是十分危险的,所以这个反论题为假。既然“该用重礼葬马”为假,那么“不该用重礼葬马”就为真了。

间接论证--反证法

归谬法是先假设对方的观点正确,加以引申推导,最后得到一个极其荒谬的结论,从而证明对方观点的错误性,常用于驳论。

在一次宴会上,俄国著名文学批评家赫尔岑被喧闹的音乐扰得心烦意乱,直用手捂耳朵。主人见他这样便解释说:“演奏的是流行乐曲。”赫尔岑问道:“流行的乐曲就一定高尚吗?”主人说:“不高尚的东西怎么能流行呢?”赫尔岑反驳道:“那么,流行感冒也是高尚的了?”

求证(非p):流行的东西不一定高尚。

①假设(p):流行的东西都高尚。

②推理(如果p,则q):如果流行的东西都高尚,那么流行感冒也是高尚的。

③非q:然而流行感冒不高尚。 ④总结:流行的东西不一定高尚。

间接论证--归谬法

冯梦龙《古今笑史·塞语部》记载:东汉南昌人徐孺子十一岁的时候,有一次同太原人郭林宗出游,游毕回到郭家时,因郭宅庭中有一树,郭欲将树伐去。郭伐树的理由是:“为宅之法,正如方口,口中有木,困字不祥。”徐孺子对此进行了反驳,“为宅之法,正如方口,口中有人,‘囚’字何殊?”意思是:如果因“困”字不祥要砍树,岂不是要因为“囚”字不祥而把家中人杀掉吗?

徐孺子对郭林宗砍树理由的反驳不是通过正面说理来进行,也不是以事实来说服郭林宗,而是顺着郭林宗的思路,以郭林宗的逻辑引出荒谬,说服郭林宗不要砍树。这个反驳就是一个归谬反驳的过程,运用的是逻辑上的归谬反驳法。

归谬法的逻辑根据是充分条件假言推理的否定后件式。

间接论证--归谬法

《烛之武退秦师》:夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。

烛之武从“亡郑而有益于君,敢以烦执事”这个立场和观点出发,分别列举了“越国以鄙远,君知其难也”“邻之厚,君之薄也”“若舍郑以为东道主……君亦无所害”、晋国“东封郑”必西“阙秦”等证据,得出灭掉郑国实为“阙秦以利晋”的结论,证明了“亡郑而有益于君”观点的错误,最终让秦伯心悦诚服地打消助晋伐郑的想法并“与郑人盟”。

间接论证--归谬法

问题:有人认为终身监禁比死刑更有威慑力,中国应逐步取消死刑。你的观点是什么?

有时候对方的错误逻辑十分隐蔽,如果从正面解析解释,会十分费口舌,还容易说不清,不适合争分夺秒的辩场上使用。这种情况下,归谬法就是一个很好的选择。

归谬法:

①终身监禁的人,在押期间踏实肯干,可以申请死刑。

②终身监禁的,有重大立功表现的,可以申请死刑。

③在取得受害人家属谅解的情况下,终身监禁的可以申请死刑。

间接论证--归谬法

①二者的目的不同。反证法用于论证,目的在于确定某一判断的真实;归谬法用于反驳,目的在于确定某一判断的虚假。

②二者的结构不同。反证法的结构比归谬法的结构复杂,反证法需要设与被论证论题的反论题(相矛盾的或相反对的论题)真;归谬法不需要设反论题。

③二者的根据不同。反证法需要运用排中律,由确定反论题假进而间接地确定原论题真;归谬法则是根据充分条件假言推理的否定后件式直接推出被反驳的论题假。

反证法与归谬法的区别

学生议论文写作常见模式“例子+观点”,这容易让观点绝对化、结构扁平化。

任务三:引入虚拟论敌

根据

观点

漏洞

根据

观点

保证

支撑

限定

辩驳

图尔明论证模型

保证和支撑在议论文中就是对事例进行分析、挖掘或对论点进行阐释、延伸,并使二者密合:观点、根据、保证、支撑四者已构成相对完善的论证。

在论证中还要引入对自身的“辩驳”。面对质疑,论证者可能进一步加强保证,也可能重新修正和限定观点,接纳和化解质疑。

借鉴图尔明模型在证明某个观点时,可以同时想象存在一个驳论者---“虚拟论敌”。

这位“虚拟论敌”可能会反驳什么呢?

学生要学会积极面对质疑甚至自我质疑,当学生以开放的态度面对质疑,思维会自动走向全面和辩证,论证会更加严谨和富有弹性。

在所有类型的质疑当中,反例是最有冲击力的质疑,对一个人的思维是革命性的,会引导人进一步逼近真相和真理。写议论文时,主动去寻找和考察反例,不仅可以解决观点片面的问题,还可以同时解决层次单一的问题。

任务三:引入虚拟论敌

驳论点:对我们的论点举出反例或者从论点推出错误。

驳论据:质疑论据及隐含前提的可靠性

驳论证:指出论证中存在的逻辑问题。

所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。

苏洵《六国论》开头,就通过“或曰”,引入了虚拟论敌,提出“六国互丧,率赂秦耶”这一疑问,再通过反驳这一疑问,有力地支撑了自己的论证。我们在构思、写作议论性文章时,也可以通过引入虚拟论敌,与自己展开质疑问难,来完善自己的构思,增强文章的说服力。

任务三:引入虚拟论敌

审题——“黄金三问”

1、这个说法能成立吗?为什么?(停下思考,学会质疑)

2、有没有相反或例外的情况?(追求合理与完善思维,不是为了标新立异)

3、如果成立,需要什么条件?(合理化,使逻辑严谨,表达准确)

引入了虚拟论敌,想一想:这个“论敌”会从哪些方面攻击现有的论证呢?

要求:以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

任务三:引入虚拟论敌

分析:按照这样的提纲写,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

①论点:兼听则明

②正面的例子:“齐王纳谏”

③反面的例子:“晁盖丧命”

常规模式:

①“兼听”就一定“明”吗?“三人成虎”“父子骑驴”故事里的主人公恰恰是听得越多越糊涂啊……

②“偏信则暗”能够证明“兼听则明”吗?

③齐王“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音还不算“兼听”吗?而李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才算兼听?

③举例分析:

有了质疑,就要应对、驳斥、解释,也就需要对“兼听”的内涵做进一步的解释,对例子做进一步的分析。甚至还要对论点的适用范围进行限定。

修改如下:

任务三:引入虚拟论敌

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

①提出论点:兼听则明

②阐述论点:

“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听”的表现,重点突出“刺”“谏”“谤议”。

④进行限定

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。

进一步分析:

“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(1)观点分析

以下哪些是正方观点?哪些是反方观点?哪些都不是?

没有温饱免谈道德

谈道德的都是温饱之人

不温不饱依然谈道德

有人处于温饱之中,却不谈道德

温饱之人都谈道德

任务四:学以致用

“温饱是谈道德的必要条件”是必要条件假言推理,可以转化成“只有温饱,才谈道德”

分析正方:

“谈道德的人必温饱”

“不温饱就不谈道德”

没有温饱免谈道德

谈道德的都是温饱之人

分析反方:

“温饱不是谈道德的必要条件”与正方刚好相反,正方观点的负命题即为反方观点

“谈道德的人不一定温饱”

“不温饱的人也谈道德”

不温不饱依然谈道德

无关的观点:有人处于温饱中,却不谈道德;温饱之人都谈道德。(这两个观点是充分条件假言推理的相关推理。)

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(2)辩题分析

第一,对双方论点进行逻辑分析。

根据必要条件的逻辑性质和推理规则正方立场“温饱是谈道德的必要条件”,意味着没有温饱就不能谈道德,也意味着如果谈道德那一定是温饱的。温饱的群体和讲道德的群体是前者包含后者或两者全同的关系。如下图:

反方的立场是“温饱不是谈道德的必要条件”,要举证的是存在不温饱却讲道德的情况。温饱群体和道德群体可以是后者包含前者的关系。也可能是两者交叉关系:仅从逻辑的角度来说,还有可能是全异关系,当然这在现实中是很难论证的。如下图:

不温饱不讲道德,讲道德的都温饱,是支持正方的;不温饱且讲道德,是支持反方的。而温饱却不讲道德,温饱而讲道德,和双方都不构成冲突。

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(3)概念界定

以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利?哪些对反方有利?

温饱是人最基本的衣食需求

温饱就是社会上总体无衣食之困

温饱就是或温或饱

温饱就是既温又饱

对正方有利:

由于正方要证明不温饱就不能谈道德,因此,在定义温饱时,要努力使温饱降低到人类的生存底线。

温饱是人最基本的衣食需求

温饱就是或温或饱(不温饱就变成了既不温又不饱)

对反方有利:

由于反方要证明不温饱也能谈道德,因此在定义温饱时要尽量多地高过人的生存底线,即不温饱也有一定的生存余地

温饱就是社会上总体无衣食之困

温饱就是既温又饱(不温饱就变成温而不饱或饱而不温)

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(4)论证思路

以下论证思路是正方的还是反方的?分析这样设计的理由。

人存在是谈道德的必要条件

人有理性,理性是谈道德的必要条件

在任何情况下都能够谈道德

走向温饱的过程中尤其应该谈道德

这是反方的论证思路:

首先指出人存在是谈道德的必要条件,言外之意是不论温饱与否人都得谈道德,这是反方相当高明的设定,温饱这一条件就可能被绕过。

接着进一步指出理性是谈道德的必要条件,是对正方“温饱是谈道德的必要条件”的直接反驳。该命题认为温饱的人有理性,不温饱的人同样也会有理性,不仅构成对温饱这一条件的替代,而且体现了人的特性和人的尊严。

在此基础上,反方终于宣布“在任何情况下都能够谈道德”,这就彻底撇开了温饱这一条件。

最后反其道而行,不仅不温饱能谈道德,而且“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”。

至此,不仅攻击了对方的观点,而且亮出了自己替代性的观点,更重要的是还树起了价值高标。

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(5)攻防策略

以下哪些属于正方的策略?哪些属于反方的策略?

论证不能温饱就难以生存

论证从生存到温饱存在过渡地带

对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态

对道德的行为的界定尽量宽泛

正方策略:

论证不能温饱就难以生存;(人不能“存在”,自然不能谈道德)

对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态(当反方举例证明有的人并未处于温饱状态却依然讲道德时)。

反方策略:

论证从生存到温饱存在过渡地带;对道德的行为的界定尽量宽泛。(反方要把正方认为非道德的界定为道德的,从而使道德的范围超出温饱的范围)

就论证方式而言,可分为立论和驳论两种。

立论是直接阐明论点,与之对应的是“立论文”。

驳论是通过反驳对立的论点来阐明自己的主张,与之对应的是“驳论文”。

任务五:学写驳论文

【立论文】

常规结构:提出论点——分析论证——得出结论

议论方式:立论为主(立中亦可驳)

写作重心:证实

【驳论文】

常规结构:树靶子——表态度——剖本质、指谬误或析弊端——立己论

议论方式:驳论为主(先驳后立)

写作重心:证伪

不破不立:驳论是指通过揭露和驳斥错误的、反动的论点来确立自己的论点,驳论的作用在于“破”,即辨别是非,驳斥错误的观点,同时树立正确的观点。

先破后立,或先立后破,或破立结合。

结构:总—分—总式,并列式,层进式,据情况灵活运用。

驳论文结构

1.摆出要批驳的观点(树靶子)。

2.深入地分析,追本溯源,剖析实质,分析弊端,谈论危害,针锋相对地批驳(打靶子)。

3.树立自己的观点,并加以论证,指出方法(摆结论)。

4.适当结尾,照应观点,提出希望。

以上四步是驳论文的基本结构,根据不同的论证需要也可以适当调整其先后顺序。

驳论是就一定的事件和问题发表议论,揭露和驳斥错误的、反动的见解或主张。驳斥错误的、反动的论点有三种形式:反驳论点、反驳论据、反驳论证。

驳论文三种形式

①驳论点。先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以驳斥,揭示出谎言同事实、谬论与真理之间的矛盾。有的文章,首先证明与论敌的论点相对立的论点是正确的,以此来证明论敌的论点是错误的。这是驳论中最常用的方法,又分为直接反驳和间接反驳。

②驳论据。论据是论点的根据,是证明论点的。错误和反动的论点,往往是建立在虚假的论据之上的,论据驳倒了,论点也就站不住脚了。一般反驳的论据包括理论论据、事实论据和数字论据三种。

③驳论证。揭露对方在议论过程中存在的逻辑错误,比如:前提与结论相矛盾,一篇文章中存在相互对立的多种观点,论点与论据不统一。总之,驳倒了它的论证中关键问题,也就把谬论驳倒了。

(1)要对准靶子。写驳论文,首先要摆出对方错误的观点,竖起靶子。怎样竖起靶子呢 通常有两种方式。一是概述,即用概括性的语言,将所批驳的敌论复述一遍,并且还要强调敌论的弊端。二是摘引,即把反面材料的关键部分或有关部分摘录下来,然后对准靶子,进行驳斥。

驳论文的要点

(2)要抓住要害。鲁迅说:“正对‘论敌’之要害,仅以一击给予致命的重伤。”对谬论,一定要抓住其错误的本质,深入地进行揭露和批判。

(3)要注意分寸。对敌人的反革命谬论和人民内部存在的“团结-批评-团结”的原则,决不可相提并论。

(4)要有破有立。驳斥错误的观点同时,要树立正确的观点。

金钱是万能的,因为人们常说:“有钱能使鬼推磨。”

驳论文练习

1、驳论点:有人说,金钱是万能的。的确,金钱在人们的生活中总是表现为无所不能,似乎可以买到物质世界的大部分东西。但是,金钱能买到知识吗?金钱能买到时间吗?金钱能买到生命吗?……可见,“金钱是万能的”这样的观点是片面的、武断的。

2、驳论据:“有钱能使鬼推磨”虽然告诉我们金钱的无所不能和巨大威力,甚至连鬼都能买通。但它毕竟只是一句民间俗语,民间俗语只是人们在生产生活中凭经验总结而出,并没有科学的依据。用没有科学依据的东西作为论据,其证明的观点当然也就不可信。

3、驳论证:有人说,金钱是万能的,因为人们常说:“有钱能使鬼推磨”。这种论断乍看似乎无懈可击,金钱在现实生活中也确实无所不能威力巨大,甚至连鬼都能买通。然而,仅凭一句夸张的俗语就推断出“金钱是万能的”,无疑是偏激的。民间俗语本没有科学的依据,是有缺陷的。再拿它来证明另一个观点,这样的推理过程更不经推敲,因此,这个论断无论是论据还是因果推理都是站不住脚的。

(2019年全国Ⅰ卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干 花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。这引起了人们的深思。

高考链接

请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【示例】有同学认为学习忙,劳动占时间。事实上,这些同学之所以有这些错误认识,是因为他们没有认识到人的发展是德智体美劳全面发展的过程,劳动与学习都是我们必须发展的能力。劳动有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高。

高考链接

【示例】有同学认为学习忙,劳动占时间(摆谬论)。事实上,这些同学之所以有这些错误认识,是因为他们没有认识到人的发展是德智体美劳全面发展的过程,劳动与学习都是我们必须发展的能力(挖根源,驳谬论,因果论证)。劳动有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高(立观点)。

学好论证,运用合理的论证方法,能使你的文章、谈话、辩论有理有据,更有说服力,更容易被读者、听众和对手心悦诚服,欣然接受。

课堂小结

选择性必修上册《教师教学用书》

美·安东尼·韦斯顿《论证是一门学问》

达夫:《简单的逻辑学》

杨腾飞:《逻辑思考力》

语文小院:《考场议论文论据分析方法》

参考资料

时间是什么

这样的说理你信服吗

说理是议论文的核心,分析论证是说理的核心。

但学生对“说理”的理解,大都停留在“摆事实,讲道理”的粗浅层面。“说理”的核心,是分析论证,就是在事实分析、价值分析与因果分析的基础上,做出相应的断言。

在说理中,无论是讲道理,还是摆事实,或者作类比,都不能缺乏分析与论证的具体过程。常见的“名言警句+结论”“事例+结论”或者“类比+结论”,某种程度上等于取消了说理。

缺乏“说理”的意识与能力,习惯于或者不得不借助事例、格言谚语、比喻、类比等方式来发议论,结果是以空泛的议论取代了具体的说理。

分析论证能力也是批判性思维的核心能力,在质疑的基础上进行深度分析、合理论证与理性建构,是批判性思维训练的常规模式。

高中语文 选择性必修上册 第四单元

论证得当,心悦诚服

逻辑的力量

--采用合理的论证方法

1、了解论证,掌握常用的论证方法和分析方法。

2、掌握议论文中常用的分析方法,准确使用,增强文章的说服力。

3、学习在议论文中引入“虚拟论敌”,试写驳论文。

学习目标

1、什么是论证

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。支持和反驳都属于论证。 论证要素和推理要素具有一一对应的关系。

完整的推理有三个要素:前提、推理形式、结论。

完整的论证也有三要素:论据、论证形式、论点。

任务一:了解论证

论点,就是论证者在论证中要证明的观点,逻辑上对应推理的结论;

论证形式,就是论证使用的推理形式;

论据,就是论证者用来证明其论点的依据,逻辑上对应推理的前提。

规范的论证总是包含由多个判断构成的逻辑链条。恰当运用逻辑方法,可以更好地理解、评估论证的合理性,提高论证的水平。

1、论证和推理

推理和论证的主要区别:

推理用于发现,是先有前提再有结论。

论证用于说服,是先有论点,再去选择支持这个论点的论据。

论证和推理

但两者的逻辑本质是一样的,因此有时候不需要刻意区分。

前面研究的很多推理案例其实就是论证,而下面研究的论证案例也必然会用到推理的方法。有时为了顺口或方便,也会把论点称作结论,把论据称作前提。有人认为,论证其实还有一个要素--话题或论题,即论证者要探讨的问题。

观点加理由就是论证。

凡用一些理由说服人相信或更加相信某个观点的过程都是论证。

右边话语,哪些是论证 哪些不是 如果是论证,画出它的观点。

区分论证与非论证

李清照:三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

苏轼:故国神游,多情应笑我,早生华发。

白居易:同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

惠子:子非鱼,安知鱼之乐

笛卡尔:我思故我在。

-----------------------

----------------

----------------

无画线部分的话语不是论证,因为它们没有用一些理由来说服人相信某个观点。有画线部分的话语都是论证,其中画线部分是观点,其他均为理由。

直接举例或从其他观点出发证实或证伪某个观点,叫作直接论证。

在某些情况下,直接论证的难度较大或效果不佳,就需要进行间接论证,排除法、反证法和归谬法就是间接论证的方法。

任务二:直接论证和间接论证

常见论证形式:

举例论证

道理论证

比喻论证

对比论证

类比论证

常见论证方法:

例证法

引证法

喻证法

比较法

类比法

排除法

反证法

归谬法

直接论证

间接论证

举例论证从逻辑的角度讲就是归纳推理。是一种从材料到观点,从个别到一般的论证方法,是从对许多个别事物的分析和研究中归纳出一个共同的结论的推理形式。

《资治通鉴》:上问魏征曰:“人主何为而明,何为而暗?”对曰:“兼听则明,偏信则暗。昔尧清问下民,故有苗之恶得以上闻。舜明四目,达四聪,故共、鲧、驩兜不能蔽也。秦二世偏信赵高,以成望夷之祸;梁武帝偏信朱异,以取台城之辱;隋炀帝偏信虞世基,以致彭城阁之变。是故人君兼听广纳,则贵臣不得拥蔽,而下情得以上通也。”上曰:“善。”

直接论证--举例论证

【具体运用】改革开放的巨幅画卷中更是少不了劳动者的身影,是辛勤地劳动让他们闪耀出时代光芒,照亮个人理想与国家梦想的远方。贵州遵义的黄大发身体力行,用艰辛劳动开凿出天渠,为百姓创造福祉;工程师林鸣十年筑海,用创新劳动联通港珠澳,奏响梦想华章。

道理论证的逻辑形式是演绎推理,就是将论点用科学原理去衡量。科学原理可以是普遍原理,也可以是学科理论(如物理学理论、文学理论),还可以是谚语、格言和成语等。这就是常说的“引用论证”。

读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人思维精密,哲理使人思想深刻,伦理学使人有思想,逻辑修辞使人善辩。

(科学原理)

知识能塑造人的性格。(结论)

直接论证--道理论证

【具体运用】

“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家”,这是范成大笔下的劳动图景;“夙兴夜寐,洒扫庭内”,这是绵延至今的热爱劳动的传统。我们流传至今的诗词歌赋,总有劳动的旋律回响其中。

比喻论证是以喻体作论据去论证本体(论题)的论证方式。在比喻论证中,喻体是一组形象事例,本体则是一种抽象道理。

蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者,用心躁也”。 (喻体)

专一的效果。(本体)

直接论证--比喻论证

【具体运用】

劳动恰如时代洪流中的一叶小舟,载着青年人逆波而上到达理想彼岸。

鲁迅《拿来主义》中用“大宅子”比喻文化遗产;用“鱼翅”“鸦片”“烟枪烟灯”“姨太太”等比喻文化遗产中的精华和糟粕,这些比喻充分论证了对待文化遗产的不同态度。通俗明白,相当精辟。

对比论证是从事物相反或相异的比较中,揭示需要论证的论点的正确性。在比较中阐明了两者的差异之后,是非昭然,自然就能够确立论点。

陶渊明不为五斗米折腰,李白不摧眉折腰事权贵,顾炎武不做清朝的高官……他们都高悬在历史的天空(正)。相反,那些曾荣耀一时、富贵一生的人,现在却早已被时间的长河冲刷得无影无踪了(反)。古今有志气、有骨气的人,都不以高官厚禄为荣,居下有节,自强不息。他们的高尚品质永远为后世传诵。(结论)

直接论证--对比论证

【具体运用】在劳动中我们锻炼意志,增强体魄,增长见识,开拓视野,也有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高。用进废退,人人都不劳动,那么人类的未来将难以想象。

类比论证是根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也相同或相似,属于逻辑中的类比推理。类比论证是一种从特殊到特殊的推理方式,其结论不一定为真,只有一定程度上的可靠性。

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

直接论证--类比论证

类比分析

尼采 中国

尼采,自诩是太阳光热无穷

尼采只是给与,不想取得

尼采不是太阳,他发了疯

所以,中国也不能只是送去,而要拿来(结论)

在中国,也有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。

中国,也只是送去,没想着拿来

中国也并非资源无穷,这样会贻害子孙

要想使议论文论证严谨有力,就必须对论据进行分析。缺乏必要的分析,会导致论点和论据联系松散,给人以罗列论据之感。

举例只是议论的手段,说理才是议论的目的。论证是思维的展开,就是用论述来证明。要使材料能充分证明观点,就必须通过分析,把材料与观点之间的内在关系证明给人看。

最好的方法就是:

以事实论据为基础,紧扣论点关键词,综合运用假设分析、比较分析、因果分析、引用分析、类比分析等。

议论文中的分析

就是写完事例论据后,用假设的方法进行推理。(事例后+假设推理)

列举事实论据后,从正面或反面假设分析,以揭示论据和论点之间的内在联系。叙述事例后,假设材料中能达到某种结果的条件不存在,将会出现什么样的结果,从而证明原观点的合理性。

【标志词】

①如果(假如、假设、假若、要是、倘若、设若、若)……,就(那么)……。

②假如……怎能……;若无……怎能……;“试问”“试想”的问句。

议论文中常见的分析方法--假设分析法

【示例1】学会“照镜子”方能正确认识自己、提高自己。(观点)李世民懂得镜子的作用,能把魏征批评他的话写在屏风上,当作“镜子”,随时对照。又能看出“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”(事例)这难道不是一个很会“照镜子”的人吗?李世民正是做到了“以人为镜”“以古为镜”,学会在人们的各种批评、意见中认识自己,而成为一代名君。(评论)假如当初唐太宗非但不听取魏征的逆耳忠言,而且因丑处被照,短处被揭,恼羞成怒而将“镜子”弃之,砸之,又哪能出现“贞观之治”的太平盛世?(假设推理)

【语段模式】观点+事例+例后评论+例后假设推理

【方法点拨】(假言分析法)进行假设性的分析,如果你举的例子是正面的,那么你就从反面来假设分析;你举的例子是反面例子,你就从正面来进行假设。

【示例2】贝多芬28岁那年得了耳病,到57岁逝世,中间20多年的岁月,都是在与可怕的聋疾苦战。但是贝多芬没有向命运屈服,他凭着顽强的意志与病魔做斗争,终于在逝世前几年写成了一生中最著名最富有战斗力的作品《第九交响曲》。

试问,是什么使贝多芬走向了成功?是顽强的意志,不屈的奋斗精神。试想,如果贝多芬在厄境中缺少了顽强的意志,还会成为世界上最伟大的音乐家吗?显然,答案是否定的。所以我敢肯定的说,只有有了顽强的意志,才可能征服世界上的任何一座高峰。

——反面假设法

【示例3】学习借鉴会助你成功,但一味模仿则必然导致失败。

燕国寿陵的少年觉得赵人走路好看,便远行到赵国的邯郸来学步。但他盲目模仿,落得最后忘记了自己的步伐只得爬回燕国的下场。东施羡慕西施的美丽,觉得她一肌一容尽态极妍,便学习她的姿态,照搬她的举止动作;可她终究不是西施,在别人看来她不但不美丽,反而成为做作的典型。

倘使燕国的寿陵少年能在学步之时,融进自己的步伐特点,在借鉴的同时取长补短走出自己的一步,形成独特的步伐,可能他就不至于爬回燕国了,说不定还会走出被他人推崇的步伐;假若东施能充分认识自身的特点,发挥自身优势而不是盲目模仿,或许也就成为一种新形式的“美”的代表。 ——正面假设法

注意:如果是点例(简例)连用,可以在每一个事例后单独完成,也可以放在所有的事例叙述完成后进行。

就是写完事例论据后进行论据推导,得出结论。

在列举事例的基础上,分析产生这一事实的直接或间接的原因,这原因就是所要证明的观点。在叙述事例之后,对事例中的结果,沿着为什么的思路,由果溯因,使议论指向观点,从而突显论点的合理性。

【标志词】

①为什么……呢?因为……;

②之所以……是因为……;

③究其原因;

④正因为如此……,所以……

议论文中常见的分析方法--因果分析法

【示例1】靠奋斗冲破“埋没”的压力。(观点)古今中外,许多取得了重大成就的人,很多都遭受过“埋没”的命运。爱因斯坦就曾被埋没在一个专利局中,充当小职员的平凡角色。但他没有灰心,抓紧一切机会进行研究,终于开创了物理学的新天地。华罗庚曾“埋没”在小店铺里,但他没有消沉,每天在做好营业工作后,抓紧一分一秒的时间,昼夜不停,寒暑不辨,刻苦自学,潜心钻研数学,终成著名的数学家。(事例)为什么他们没有因“埋没”而“窒息”,并且能有建树?(设问+因果分析) 因为他们不甘心忍受被“埋没”的命运;不管在怎样不利的情况下,他们始终没有丧失向上的勇气和力量;他们坚信:不失千里之志的千里马,终有奋蹄腾飞的日子。因此,他们在“埋没”的情况下,不是怨天尤人,而是努力拼搏奋斗,终于冲破“埋没”,脱颖而出。(分析总结)

【语段模式】

观点+事例+例后(设问+因果分析)+分析总结

【方法点拨】(探因分析法)作者在列举爱因斯坦和华罗庚之例后,运用探因分析法,一层深一层地提示了他们冲破“埋没”的原因:不甘被埋没,坚信能冲破埋没,努力拼搏奋斗。从而使事例很好地论证了论点。

【示例2】有时候磨难,恰恰能够历练人生,绽放光彩。

贝多芬双耳失聪,却能在这样的磨难下创造出不朽的交响曲,撼人心灵,那是因为他不屈服命运的压打,顽强抗拒厄运,才谱出了人类的心灵之歌;司马迁遭受腐刑,却能在这样的耻辱中写成《史记》,汗青溢光,那是因为他有坚定如山的信念,刚毅如铁的意志,于诽谤讥嘲中坚持自己的志向,才突围成为“史圣”;

一代体操王子李宁泪洒汉城黯然退出体坛后,却又另辟天地开创了自己的事业,让李宁牌系列运动用品风靡中国的体育用品市场,那是因为他懂得承受失败,不为失败所吓倒,才能在失败中开拓出一条新路。磨难,是祸,又是福。它对于意志坚强者,只不过是人生路上的一帘风雨,只要勇敢地走过去,前方是另一片蓝天。

——直陈原因法

【示例3】三国时的马谡乃蜀军一员大将。镇守街亭,他把二十万大军驻扎在高山上,久经沙场的老将王平力劝他撤离此山,理由让在场的将士信服,但唯有马谡仍然坚持自己的意见,结果被司马氏围山断水,放火烧山,蜀军不战而乱,几乎全军覆没。马谡也依军法被处斩,身首异处。

街亭失守,是因为马谡不懂兵法吗?不,他自幼熟读兵法,曾献计于诸葛亮,使其七擒孟获,平定南方边境;又离间曹睿与司马懿,使司马懿被罢官归田。马谡的失败,是因为他狂妄自大,固执己见,不能听取别人的正确意见(自问自答法)。

“前事不忘,后事之师”,我们在决策、办事时不能盲目自信,要择善而从,虚心听取他人的意见,这样才能获得成功。

分析:第1段叙述马谡的悲剧,第2段末尾点出马谡失败的原因,第3段从具体的个案抽象出普遍的真理。

就是在写完事例论据后引进比较加以分析,从而得出结论。

即从正反两个方面对事例进行分析,以强化论点。

【标志词】

“没有……,而是……”

“不仅没有……,反而……”等。

议论文中常见的分析方法--正反对比分析法

【示例1】俗话说:勤能补拙。(观点)就拿我国明代的张溥来说,他小时候很“笨”,别人读一会儿就能背下来的东西,他往往要读几十遍才能背下来。但是,他并没有灰心,每拿到一篇文章,先认真抄一遍,校正好,再大声朗读一遍,然后烧掉,接着再抄。这样,一篇文章往往要抄六七遍。后来,他逐渐变得文思敏捷,出口成章。26岁写下了名扬天下的《五人墓碑记》。(正面事例)

相反,仲永5岁就能赋诗,可谓天赋出众。凭着聪明,他父亲带他四处作诗炫耀。仲永再也不思进取,长大以后,他变得庸庸碌碌,“泯然众人矣”! (反面事例,注意其转述的简洁及侧重点)

不难看出,张溥虽然很“笨”,但他肯勤学苦练,正是勤学苦练才使他的文思变得逐渐敏捷起来;而仲永虽然天赋出众,但他后来不思进取,终致庸庸碌碌,“泯然众人矣”! (分别对两个事例作对比分析论证) 由此可见,尽管先天智力因素的差异不可否认,但后天的勤奋则能弥补先天智力上的不足。(总结)

【语段模式】

观点+正面事例+反面事例+事例后的对比分析+总结

【示例2】挚爱的丈夫不幸死去,这无异于晴天霹雳在李易安的头上炸响。从此再没有福气比翼双飞共修《金石录》,新婚时娇问丈夫画眉深浅的幸福时刻也一去不复返。面对这样的变故,李清照没有化作明日黄花在西风中凄凄惨惨戚戚,而是勇敢地跨过了这道坎,在飘零的南宋活出了一个顽强美丽的易安居士。

【示例3】《老人与海》这篇文章描写的是“一个人的能耐可以达到什么程度,描写人的灵魂的尊严”,的确如此。老人在面对一条条鲨鱼侵袭大马林鱼时,他不仅没有退缩,没有垂头丧气,反而一次次迎难而上:鱼叉丢了用刀子,刀子折了用短棍,短棍丢了用舵把,无论如何,就是不输志气,不输灵魂的尊严!

就是写完事例论据后再引用名言、诗句等,然后结合对名言、诗句的阐释发挥和事例论据一同进行分析。

【语段模式】

事例+引用名人名言+围绕观点进行阐述分析。

【示例】《不要为打翻的牛奶哭泣》:

明代历史学家谈迁花费二十年心血,收集大量资料,历尽许多艰难,终于完成了历史巨著《国榷》。但是刚完成时,被小偷偷走了。世间没有比这更痛苦残忍的了。面对此打击,谈迁在痛苦中毅然决定:重写《国榷》!又一个二十年过去了,一部更高水平的《国榷》展现在世人面前。(事例) 读书至此,我想到了普希金的诗句:“假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里,需要镇静。相信吧,快乐的日子将会来临!”(引用名人名言) 我们要从过去中吸取经验教训,而不要让过去成为负担,换句话说——不要为打翻的牛奶哭泣!(事例后+名人名言+围绕观点进行阐述分析)

议论文中常见的分析方法--引用分析法

就是使用类比的方法,在话题之外引用一个类比物,通过对二者相似点的分析推理得出结论。

【标志词】“都如那样”“也是如此”“……尚且如此,……又何尝不是这样……”“依此类推”等。

【语段模式】类比物+话题+分析二者相似点推理得出结论

【示例】“感情的亲疏和对事物的认知”:

其实探知也如同喝茶的艺术,我们泡茶的时候,第一遍淡洌,第二遍沉香,为什么第三遍才最爽口宜人?因为前两遍冲去了茶叶上的蜡质和灰尘,第三遍才泡出了茶叶的真纯之味。(类比物) 我们探知也是如此,(话题) 在对事物的认知上,越过感情布下的迷雾,抛过感情亲疏的羁绊,用一尘不染的心灵,轻装上路,才能取得丰硕的成果,领悟认知的真谛。(分析二者相似点推理得出结论)

议论文中常见的分析方法--类比分析法

所举之例应为同类例子,并且在分析论述时要紧扣论点找出相同点。

在列举出属性相同或相关的几个事例之后,对其进行归纳升华(点明论据所包含的道理,揭示出论据与论点之间的逻辑联系),从而深化论点。

【语段模式】观点+事例后+同类归纳评论

【示例】只有付出,才有收获。

左思为写《三都赋》,闭门谢客,数载耕耘,换来了《三都赋》轰动全城,一时洛阳纸贵;李时珍为完成《本草纲目》,历时27年,三易其稿,才成就了这部“中国古代百科全书”;法拉第为了揭示电和磁的奥秘,奋斗10年,最终成为揭示电磁奥秘的第一人。

左思、李时珍和法拉第,不同时代,不同国籍,不同的研究领域,而他们成功的道路却是相同的——付出,执着地付出。付出心血和汗水,付出精力和智慧。当这种付出达到一定程度的时候,就一定能浇开成功的花朵。

议论文中常见的分析方法--归纳分析法

用全面的、联系的、发展的观点来分析问题,反对片面的、孤立的、静止的看问题。

【标志词】固然(诚然)……然而……;“虽然……,但是……”;“不可否认,……确实……,但是……”;“应当说,……,但是……”。

【示例】令人叹息的是,有许多的网民,却反对高校的这种做法,质疑这种做法的真正意图,或许是因为他们觉得大学生的首要任务是学习专业知识,应该把时间更多地放在精进自己的专业水平上,不能也没有必要去做“普通农民”所做的“农活”。然而,这个理由不过只是个幌子,是个借口,何况精进专业知识,也不是“不问世事,一心只读圣贤书”就能达成的,再说,闭门苦读就一定能够学好专业知识吗?

议论文中常见的分析方法--辩证分析法

【示例】在人生的道路上,我们需要做好减法。(观点句)适当的减去一些心灵上的沉重负担,减去一些奢侈的欲望,我们才能有所建树。(阐释句)东坡居士屡遭贬谪,曾为自己怀才不遇而感到消沉郁闷。但当他来到赤壁之上,望着滔滔江水,他释然了,他减去了对功名的欲望,吟出了《赤壁赋》等千古名篇。(材料句)

正是因为他减去了心灵的负担,才使他成为一代文豪、诗词大家。(因果分析句)试想,假如他不放弃对功名利禄的追求,而徘徊于入世与出世的矛盾之间,他不减去奢侈的欲望与心灵的负担,他又怎会潜心于诗文创作,留下无比珍贵的文化遗产?(假设分析句)减去心灵上的种种负担,廓清人生的道路,释然面对一切,就能让我们走得从容淡定,走向属于自己的成功。(回扣观点,总结句)

议论文中常见的分析方法--综合分析法

隐含前提是指论证中省略的部分。在直接论证中,往往不会呈现逻辑推理的每一个环节,会出现部分前提的省略,这些省略的前提往往隐藏着理解论证的关键。

柯南道尔的《银色马》中,主人公福尔摩斯有这样一段话:“马厩中有一条狗,然而,尽管有人进来,并且把马牵走,它竟毫不吠叫,没有惊动睡在草料棚里两个看马房的人。显然,这位午夜来客是这条狗非常熟悉的人。”

直接论证之隐含前提

隐含前提2:

论据2:草料棚的人没有惊醒

论据1:狗没有吠

论点:牵走马的人是狗熟悉的

看到熟悉的人,狗不会叫

狗叫了,就会惊醒草料棚的人

隐含前提1:

论据:子非鱼

论点:(子)安知鱼之乐

隐含前提:

只有同类才能相知

直接论证之隐含前提

找一找下列观点成立隐含前提:

观点1:细节决定成败

观点2:读书让人明智

战略决策(大局)是正确的

读的什么书

怎么读书的

读书人本身的品行

直接论证之隐含前提

阅读下面的作文材料,试挖掘人物对话的隐含前提,看看能不能挖掘出更深层次的立意。

沙滩上,很多被潮水卷上来的海星在阳光下曝晒着。一个青年沿着海岸,把一只只海星抛回了大海。

“海岸这么长,海星这么多,你这么干有什么用呢?”旁观者说。

“但,对这却有用!”第一个青年说着,把手里的海星远远地抛回了大海。

濒死的海星很多,青年不可能全部拯救,这是青年和旁观者的共识。但前者认为救海星有用,后者认为没有用,可能是内心的价值观念使然。

先把旁观者的意思用论证形式写出:

论据:无法拯救全部海星

论点:救海星是没有用的

审题时要审出隐含前提

不难看出其隐含前提是:只有拯救全部海星,拯救的行为才是有用的。这背后的假设其实是一种价值观;只有改变全局才是值得做的,只有彻底改变现状才是有意义的,不能彻底解决问题就不去解决问题,不能做到完美就放弃任何努力。

而青年认为:对局部或部分乃至个别对象有意义的事也值得做。事关性命就更是如此。他甚至不需要思考个体和整体的辩证关系,就义无反顾的行动,凭的是一种不考虑数量甚至不计结果的对生命的怜惜与爱。

很多人习惯从整体角度探寻个体意义,但有时,个体本身就是行动的依据。这位青年简单纯粹的态度,对人是有启迪的。这就是挖掘隐含前提给我们开掘的认知空间。

审题时要审出隐含前提

排除法又叫淘汰法,如果一个题有若干个选项,而要证明其中某项正确,只要找出证据否定其他所有的选项就行了(不断否定各种错误观点,从而证明某论点的正确性),这种方法就是大家熟悉的“排除法”。排除法实际上就是运用不相容选言推理的规则。

鲁迅《拿来主义》的中心论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”,却偏偏从“闭关主义”说起,采用的就是排除法,其推理过程如下:

间接论证--排除法

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿(当时没有其他选择)(大前提)

不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”(小前提)

只有自己去拿(结论)

反证法就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接证明最初的观点。

其根据的是逻辑规律中的排中律。

间接论证--反证法

反证法一般步骤:

假设

要论证论题真

则先假定其反论题为真

推理得出结论

与已知条件矛盾

与定理、定义、公理矛盾

假设不成立

根据排中律

所证命题成立

优孟谏楚庄王葬马:楚庄王养的一匹爱马死了,他十分痛心,命令群臣用大夫等级的礼节来埋葬这匹马。大臣们说不能这样做。楚庄王非常生气,下令:“有敢以马谏者,罪致死。”优孟听说此事后,去见楚庄王。要求以君王之礼来葬这匹马,并叫上齐国和赵国的使节在前面陪祭,韩国和魏国的使节在后面守卫,以便好让各国诸侯都知道大王贱人而贵马的事。楚庄王听了,羞愧满面,如梦初醒。

优孟谏楚庄王所用的就是反证法。他意欲向楚庄王论证论题:“不该用重礼葬马。”为了论证这个论题,他先提出一个反论题:“该用重礼葬马。”从这一反论题引出的判断是:各诸侯都知道“大王贱人而贵马”。而这种结果对楚庄王来说是十分危险的,所以这个反论题为假。既然“该用重礼葬马”为假,那么“不该用重礼葬马”就为真了。

间接论证--反证法

归谬法是先假设对方的观点正确,加以引申推导,最后得到一个极其荒谬的结论,从而证明对方观点的错误性,常用于驳论。

在一次宴会上,俄国著名文学批评家赫尔岑被喧闹的音乐扰得心烦意乱,直用手捂耳朵。主人见他这样便解释说:“演奏的是流行乐曲。”赫尔岑问道:“流行的乐曲就一定高尚吗?”主人说:“不高尚的东西怎么能流行呢?”赫尔岑反驳道:“那么,流行感冒也是高尚的了?”

求证(非p):流行的东西不一定高尚。

①假设(p):流行的东西都高尚。

②推理(如果p,则q):如果流行的东西都高尚,那么流行感冒也是高尚的。

③非q:然而流行感冒不高尚。 ④总结:流行的东西不一定高尚。

间接论证--归谬法

冯梦龙《古今笑史·塞语部》记载:东汉南昌人徐孺子十一岁的时候,有一次同太原人郭林宗出游,游毕回到郭家时,因郭宅庭中有一树,郭欲将树伐去。郭伐树的理由是:“为宅之法,正如方口,口中有木,困字不祥。”徐孺子对此进行了反驳,“为宅之法,正如方口,口中有人,‘囚’字何殊?”意思是:如果因“困”字不祥要砍树,岂不是要因为“囚”字不祥而把家中人杀掉吗?

徐孺子对郭林宗砍树理由的反驳不是通过正面说理来进行,也不是以事实来说服郭林宗,而是顺着郭林宗的思路,以郭林宗的逻辑引出荒谬,说服郭林宗不要砍树。这个反驳就是一个归谬反驳的过程,运用的是逻辑上的归谬反驳法。

归谬法的逻辑根据是充分条件假言推理的否定后件式。

间接论证--归谬法

《烛之武退秦师》:夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。

烛之武从“亡郑而有益于君,敢以烦执事”这个立场和观点出发,分别列举了“越国以鄙远,君知其难也”“邻之厚,君之薄也”“若舍郑以为东道主……君亦无所害”、晋国“东封郑”必西“阙秦”等证据,得出灭掉郑国实为“阙秦以利晋”的结论,证明了“亡郑而有益于君”观点的错误,最终让秦伯心悦诚服地打消助晋伐郑的想法并“与郑人盟”。

间接论证--归谬法

问题:有人认为终身监禁比死刑更有威慑力,中国应逐步取消死刑。你的观点是什么?

有时候对方的错误逻辑十分隐蔽,如果从正面解析解释,会十分费口舌,还容易说不清,不适合争分夺秒的辩场上使用。这种情况下,归谬法就是一个很好的选择。

归谬法:

①终身监禁的人,在押期间踏实肯干,可以申请死刑。

②终身监禁的,有重大立功表现的,可以申请死刑。

③在取得受害人家属谅解的情况下,终身监禁的可以申请死刑。

间接论证--归谬法

①二者的目的不同。反证法用于论证,目的在于确定某一判断的真实;归谬法用于反驳,目的在于确定某一判断的虚假。

②二者的结构不同。反证法的结构比归谬法的结构复杂,反证法需要设与被论证论题的反论题(相矛盾的或相反对的论题)真;归谬法不需要设反论题。

③二者的根据不同。反证法需要运用排中律,由确定反论题假进而间接地确定原论题真;归谬法则是根据充分条件假言推理的否定后件式直接推出被反驳的论题假。

反证法与归谬法的区别

学生议论文写作常见模式“例子+观点”,这容易让观点绝对化、结构扁平化。

任务三:引入虚拟论敌

根据

观点

漏洞

根据

观点

保证

支撑

限定

辩驳

图尔明论证模型

保证和支撑在议论文中就是对事例进行分析、挖掘或对论点进行阐释、延伸,并使二者密合:观点、根据、保证、支撑四者已构成相对完善的论证。

在论证中还要引入对自身的“辩驳”。面对质疑,论证者可能进一步加强保证,也可能重新修正和限定观点,接纳和化解质疑。

借鉴图尔明模型在证明某个观点时,可以同时想象存在一个驳论者---“虚拟论敌”。

这位“虚拟论敌”可能会反驳什么呢?

学生要学会积极面对质疑甚至自我质疑,当学生以开放的态度面对质疑,思维会自动走向全面和辩证,论证会更加严谨和富有弹性。

在所有类型的质疑当中,反例是最有冲击力的质疑,对一个人的思维是革命性的,会引导人进一步逼近真相和真理。写议论文时,主动去寻找和考察反例,不仅可以解决观点片面的问题,还可以同时解决层次单一的问题。

任务三:引入虚拟论敌

驳论点:对我们的论点举出反例或者从论点推出错误。

驳论据:质疑论据及隐含前提的可靠性

驳论证:指出论证中存在的逻辑问题。

所以我们就要在论点、论据和论证中做到无懈可击,让“论敌”无处可驳。

苏洵《六国论》开头,就通过“或曰”,引入了虚拟论敌,提出“六国互丧,率赂秦耶”这一疑问,再通过反驳这一疑问,有力地支撑了自己的论证。我们在构思、写作议论性文章时,也可以通过引入虚拟论敌,与自己展开质疑问难,来完善自己的构思,增强文章的说服力。

任务三:引入虚拟论敌

审题——“黄金三问”

1、这个说法能成立吗?为什么?(停下思考,学会质疑)

2、有没有相反或例外的情况?(追求合理与完善思维,不是为了标新立异)

3、如果成立,需要什么条件?(合理化,使逻辑严谨,表达准确)

引入了虚拟论敌,想一想:这个“论敌”会从哪些方面攻击现有的论证呢?

要求:以“兼听则明”为论题写一篇议论文。

任务三:引入虚拟论敌

分析:按照这样的提纲写,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

①论点:兼听则明

②正面的例子:“齐王纳谏”

③反面的例子:“晁盖丧命”

常规模式:

①“兼听”就一定“明”吗?“三人成虎”“父子骑驴”故事里的主人公恰恰是听得越多越糊涂啊……

②“偏信则暗”能够证明“兼听则明”吗?

③齐王“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音还不算“兼听”吗?而李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才算兼听?

③举例分析:

有了质疑,就要应对、驳斥、解释,也就需要对“兼听”的内涵做进一步的解释,对例子做进一步的分析。甚至还要对论点的适用范围进行限定。

修改如下:

任务三:引入虚拟论敌

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

①提出论点:兼听则明

②阐述论点:

“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听”的表现,重点突出“刺”“谏”“谤议”。

④进行限定

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。

进一步分析:

“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(1)观点分析

以下哪些是正方观点?哪些是反方观点?哪些都不是?

没有温饱免谈道德

谈道德的都是温饱之人

不温不饱依然谈道德

有人处于温饱之中,却不谈道德

温饱之人都谈道德

任务四:学以致用

“温饱是谈道德的必要条件”是必要条件假言推理,可以转化成“只有温饱,才谈道德”

分析正方:

“谈道德的人必温饱”

“不温饱就不谈道德”

没有温饱免谈道德

谈道德的都是温饱之人

分析反方:

“温饱不是谈道德的必要条件”与正方刚好相反,正方观点的负命题即为反方观点

“谈道德的人不一定温饱”

“不温饱的人也谈道德”

不温不饱依然谈道德

无关的观点:有人处于温饱中,却不谈道德;温饱之人都谈道德。(这两个观点是充分条件假言推理的相关推理。)

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(2)辩题分析

第一,对双方论点进行逻辑分析。

根据必要条件的逻辑性质和推理规则正方立场“温饱是谈道德的必要条件”,意味着没有温饱就不能谈道德,也意味着如果谈道德那一定是温饱的。温饱的群体和讲道德的群体是前者包含后者或两者全同的关系。如下图:

反方的立场是“温饱不是谈道德的必要条件”,要举证的是存在不温饱却讲道德的情况。温饱群体和道德群体可以是后者包含前者的关系。也可能是两者交叉关系:仅从逻辑的角度来说,还有可能是全异关系,当然这在现实中是很难论证的。如下图:

不温饱不讲道德,讲道德的都温饱,是支持正方的;不温饱且讲道德,是支持反方的。而温饱却不讲道德,温饱而讲道德,和双方都不构成冲突。

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(3)概念界定

以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利?哪些对反方有利?

温饱是人最基本的衣食需求

温饱就是社会上总体无衣食之困

温饱就是或温或饱

温饱就是既温又饱

对正方有利:

由于正方要证明不温饱就不能谈道德,因此,在定义温饱时,要努力使温饱降低到人类的生存底线。

温饱是人最基本的衣食需求

温饱就是或温或饱(不温饱就变成了既不温又不饱)

对反方有利:

由于反方要证明不温饱也能谈道德,因此在定义温饱时要尽量多地高过人的生存底线,即不温饱也有一定的生存余地

温饱就是社会上总体无衣食之困

温饱就是既温又饱(不温饱就变成温而不饱或饱而不温)

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(4)论证思路

以下论证思路是正方的还是反方的?分析这样设计的理由。

人存在是谈道德的必要条件

人有理性,理性是谈道德的必要条件

在任何情况下都能够谈道德

走向温饱的过程中尤其应该谈道德

这是反方的论证思路:

首先指出人存在是谈道德的必要条件,言外之意是不论温饱与否人都得谈道德,这是反方相当高明的设定,温饱这一条件就可能被绕过。

接着进一步指出理性是谈道德的必要条件,是对正方“温饱是谈道德的必要条件”的直接反驳。该命题认为温饱的人有理性,不温饱的人同样也会有理性,不仅构成对温饱这一条件的替代,而且体现了人的特性和人的尊严。

在此基础上,反方终于宣布“在任何情况下都能够谈道德”,这就彻底撇开了温饱这一条件。

最后反其道而行,不仅不温饱能谈道德,而且“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”。

至此,不仅攻击了对方的观点,而且亮出了自己替代性的观点,更重要的是还树起了价值高标。

辩题:温饱是不是谈道德的必要条件

(5)攻防策略

以下哪些属于正方的策略?哪些属于反方的策略?

论证不能温饱就难以生存

论证从生存到温饱存在过渡地带

对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态

对道德的行为的界定尽量宽泛

正方策略:

论证不能温饱就难以生存;(人不能“存在”,自然不能谈道德)

对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态(当反方举例证明有的人并未处于温饱状态却依然讲道德时)。

反方策略:

论证从生存到温饱存在过渡地带;对道德的行为的界定尽量宽泛。(反方要把正方认为非道德的界定为道德的,从而使道德的范围超出温饱的范围)

就论证方式而言,可分为立论和驳论两种。

立论是直接阐明论点,与之对应的是“立论文”。

驳论是通过反驳对立的论点来阐明自己的主张,与之对应的是“驳论文”。

任务五:学写驳论文

【立论文】

常规结构:提出论点——分析论证——得出结论

议论方式:立论为主(立中亦可驳)

写作重心:证实

【驳论文】

常规结构:树靶子——表态度——剖本质、指谬误或析弊端——立己论

议论方式:驳论为主(先驳后立)

写作重心:证伪

不破不立:驳论是指通过揭露和驳斥错误的、反动的论点来确立自己的论点,驳论的作用在于“破”,即辨别是非,驳斥错误的观点,同时树立正确的观点。

先破后立,或先立后破,或破立结合。

结构:总—分—总式,并列式,层进式,据情况灵活运用。

驳论文结构

1.摆出要批驳的观点(树靶子)。

2.深入地分析,追本溯源,剖析实质,分析弊端,谈论危害,针锋相对地批驳(打靶子)。

3.树立自己的观点,并加以论证,指出方法(摆结论)。

4.适当结尾,照应观点,提出希望。

以上四步是驳论文的基本结构,根据不同的论证需要也可以适当调整其先后顺序。

驳论是就一定的事件和问题发表议论,揭露和驳斥错误的、反动的见解或主张。驳斥错误的、反动的论点有三种形式:反驳论点、反驳论据、反驳论证。

驳论文三种形式

①驳论点。先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以驳斥,揭示出谎言同事实、谬论与真理之间的矛盾。有的文章,首先证明与论敌的论点相对立的论点是正确的,以此来证明论敌的论点是错误的。这是驳论中最常用的方法,又分为直接反驳和间接反驳。

②驳论据。论据是论点的根据,是证明论点的。错误和反动的论点,往往是建立在虚假的论据之上的,论据驳倒了,论点也就站不住脚了。一般反驳的论据包括理论论据、事实论据和数字论据三种。

③驳论证。揭露对方在议论过程中存在的逻辑错误,比如:前提与结论相矛盾,一篇文章中存在相互对立的多种观点,论点与论据不统一。总之,驳倒了它的论证中关键问题,也就把谬论驳倒了。

(1)要对准靶子。写驳论文,首先要摆出对方错误的观点,竖起靶子。怎样竖起靶子呢 通常有两种方式。一是概述,即用概括性的语言,将所批驳的敌论复述一遍,并且还要强调敌论的弊端。二是摘引,即把反面材料的关键部分或有关部分摘录下来,然后对准靶子,进行驳斥。

驳论文的要点

(2)要抓住要害。鲁迅说:“正对‘论敌’之要害,仅以一击给予致命的重伤。”对谬论,一定要抓住其错误的本质,深入地进行揭露和批判。

(3)要注意分寸。对敌人的反革命谬论和人民内部存在的“团结-批评-团结”的原则,决不可相提并论。

(4)要有破有立。驳斥错误的观点同时,要树立正确的观点。

金钱是万能的,因为人们常说:“有钱能使鬼推磨。”

驳论文练习

1、驳论点:有人说,金钱是万能的。的确,金钱在人们的生活中总是表现为无所不能,似乎可以买到物质世界的大部分东西。但是,金钱能买到知识吗?金钱能买到时间吗?金钱能买到生命吗?……可见,“金钱是万能的”这样的观点是片面的、武断的。

2、驳论据:“有钱能使鬼推磨”虽然告诉我们金钱的无所不能和巨大威力,甚至连鬼都能买通。但它毕竟只是一句民间俗语,民间俗语只是人们在生产生活中凭经验总结而出,并没有科学的依据。用没有科学依据的东西作为论据,其证明的观点当然也就不可信。

3、驳论证:有人说,金钱是万能的,因为人们常说:“有钱能使鬼推磨”。这种论断乍看似乎无懈可击,金钱在现实生活中也确实无所不能威力巨大,甚至连鬼都能买通。然而,仅凭一句夸张的俗语就推断出“金钱是万能的”,无疑是偏激的。民间俗语本没有科学的依据,是有缺陷的。再拿它来证明另一个观点,这样的推理过程更不经推敲,因此,这个论断无论是论据还是因果推理都是站不住脚的。

(2019年全国Ⅰ卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干 花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。这引起了人们的深思。

高考链接

请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【示例】有同学认为学习忙,劳动占时间。事实上,这些同学之所以有这些错误认识,是因为他们没有认识到人的发展是德智体美劳全面发展的过程,劳动与学习都是我们必须发展的能力。劳动有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高。

高考链接

【示例】有同学认为学习忙,劳动占时间(摆谬论)。事实上,这些同学之所以有这些错误认识,是因为他们没有认识到人的发展是德智体美劳全面发展的过程,劳动与学习都是我们必须发展的能力(挖根源,驳谬论,因果论证)。劳动有助于我们的学习,丰富课余生活,两者相互促进,使我们的素质得以提高(立观点)。

学好论证,运用合理的论证方法,能使你的文章、谈话、辩论有理有据,更有说服力,更容易被读者、听众和对手心悦诚服,欣然接受。

课堂小结

选择性必修上册《教师教学用书》

美·安东尼·韦斯顿《论证是一门学问》

达夫:《简单的逻辑学》

杨腾飞:《逻辑思考力》

语文小院:《考场议论文论据分析方法》

参考资料