山东省临沂市高新区2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末学业水平质量调研试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省临沂市高新区2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末学业水平质量调研试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 251.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 20:00:15 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度上学期期末学业水平质量调研试题

七年级历史2024.01

(时间60分钟 总分100分)

一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个选项中,只有一个符合题意)

1.我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。20世纪20年代开始,人们发现了距今约70万—20万年的直立人遗址。它是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的( )

A.周口店北京人遗址 B.云南元谋人遗址

C.浙江余姚河姆渡遗址 D.陕西西安半坡遗址

2.根据半坡遗址出土的骨针、骨锥以及陶制和石制的纺轮,可以判断出半坡人( )

A.会制作玉器 B.会建造半地穴式房屋

C.主要种植粟 D.会简单的纺织和制衣

3.梁启超在《饮冰室合集》中写道:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A.发祥地在黄河流域 B.多元一体交融而成

C.由炎帝和黄帝创立 D.创造众多文明成就

4.下图是《二里头一号宫殿主殿复原图》,二里头遗址有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,这反映了( )

A.夏王朝的阶级分化和等级界限 B.夏朝时期的文明进程

C.夏朝经济繁荣,百姓安居乐业 D.夏朝国君与平民平等生活

5.据研究表明,汉字的象形、指事等造字方法在甲骨文中已有充分体现,而且不少句子所具备的语法结构,与后世文言文几乎一致。这表明( )

A.甲骨文字形非常复杂 B.甲骨文记载的是信史

C.商朝文字已较为成熟 D.文字最早出现于中国

6.在我国古代,人们常以“牛”“耕”作为名字,如孔子的弟子司马耕字子牛,晋国有位大力士姓牛字子耕,这反映了牛耕技术在当时备受人们推崇。这种现象最早开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.春秋

7.据《华阳国志·蜀志》记载:“(都江堰)又灌溉三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为‘陆海’,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:‘水旱从人,不知饥馑……’”这表明都江堰( )

A.使蜀地水灾泛滥 B.发挥着重要作用,一直沿用至今

C.具有调沙、水运的功能 D.使蜀地成为沃野,被称为“天府之国”

8.世界上一切事物都有其自身运行的规律,鸟儿在天上飞,鱼儿在水中游,白云飘荡,花开花落,并不依人的意志而运作。这一思想认识属于( )

A.道家 B.儒家 C.墨家 D.法家

9.有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,虽有曲折,历史大势终归是要回到国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.秦朝统一的意义

C.商鞅变法的意义 D.秦灭六国的过程

10.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。由此,我们可以看出刘邦最终能够战胜项羽的重要原因是( )

A.项羽一味依赖武力 B.项羽刚愎自用

C.刘邦注重收揽民心 D.刘邦善用人才

11.汉文帝诏曰“农,天下之大本也,民所恃以生也。而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故令兹亲率群臣农以劝之。其赐天下民今年田租之半。”由此可见汉文帝( )

A.提倡勤俭治国,反对奢侈浮华 B.重视“以德化民,废除严刑峻法”

C.注重农业生产,提倡以农为本 D.使得政治清明,经济发展

12.据《汉朝历史》记载,汉武帝统治时期,有三大问题存在。一是西汉初年分封的诸侯国势力已经相当强大了,是一个极不稳定的因素;二是私人铸币还没有完全禁绝,盐铁经营权也大都掌握在豪强手中,富商大贾控制了国家的经济命脉;三是匈奴不断入侵,边境不安宁。为解决第一个问题,汉武帝( )

A.建立刺史制度,监督地方豪强 B.实行“推恩”,削弱诸侯国的势力

C.统一铸币,实行盐铁官营、专卖 D.罢黜百家,尊崇儒术,加强中央集权

13.假如小华是汉武帝时期的学生,他要想进入全国的最高学府——太学接受儒家教育,他必须到( )

A.长安 B.洛阳 C.咸阳 D.建业

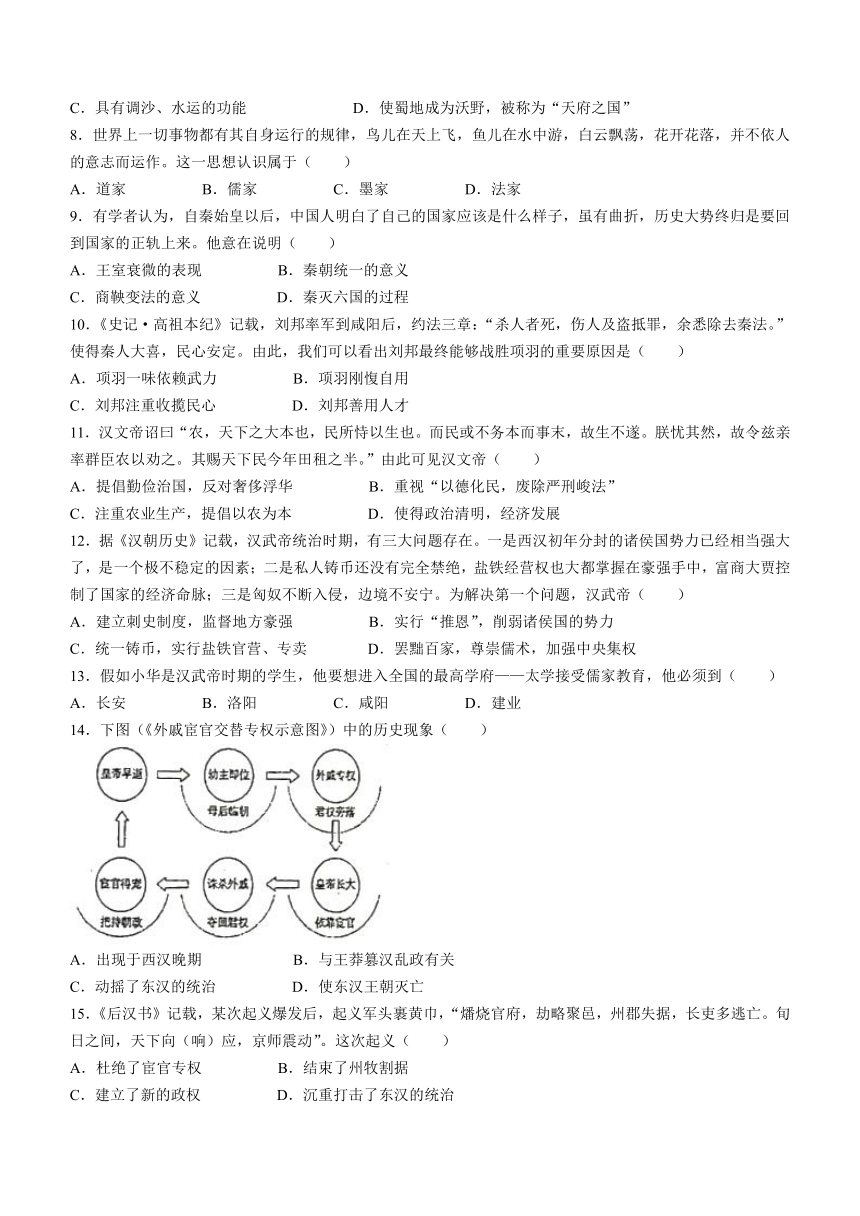

14.下图(《外戚宦官交替专权示意图》)中的历史现象( )

A.出现于西汉晚期 B.与王莽篡汉乱政有关

C.动摇了东汉的统治 D.使东汉王朝灭亡

15.《后汉书》记载,某次起义爆发后,起义军头裹黄巾,“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。这次起义( )

A.杜绝了宦官专权 B.结束了州牧割据

C.建立了新的政权 D.沉重打击了东汉的统治

16.他以坚韧不拔的勇气和毅力,克服了重重困难,终于完成了出使的任务。从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。“他”是( )

A.班超 B.甘英 C.张骞 D.班勇

17.公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,管辖西域36国,都护府设在乌垒城。西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。材料主要说明( )

A.西域都护与汉朝皇帝地位平等 B.西域和中原往来密切

C.丝绸之路促进了东西方文明的交流 D.西汉时西域正式归属中央政权

18.据《史记》记载司马迁为了完成父亲的逃业,大量阅读朝廷史官的记载,还到各处实地探访考察,搜集遗闻,最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁( )

A.侧重史书记载 B.注重史料考证

C.注重史料的文学价值 D.秉持朝廷旨意著史

19.曹操三次发出求贤令,“唯才是举”,只要有“治国用兵之术”,不论其出身、地位如何,都提拔重用,因而曹操周围“猛将如云,谋臣如雨”。这说明曹操崛起的原因是( )

A.善于用人 B.“挟天子以令诸侯”

C.重视农业生产,实行屯田 D.重视“以德化民”

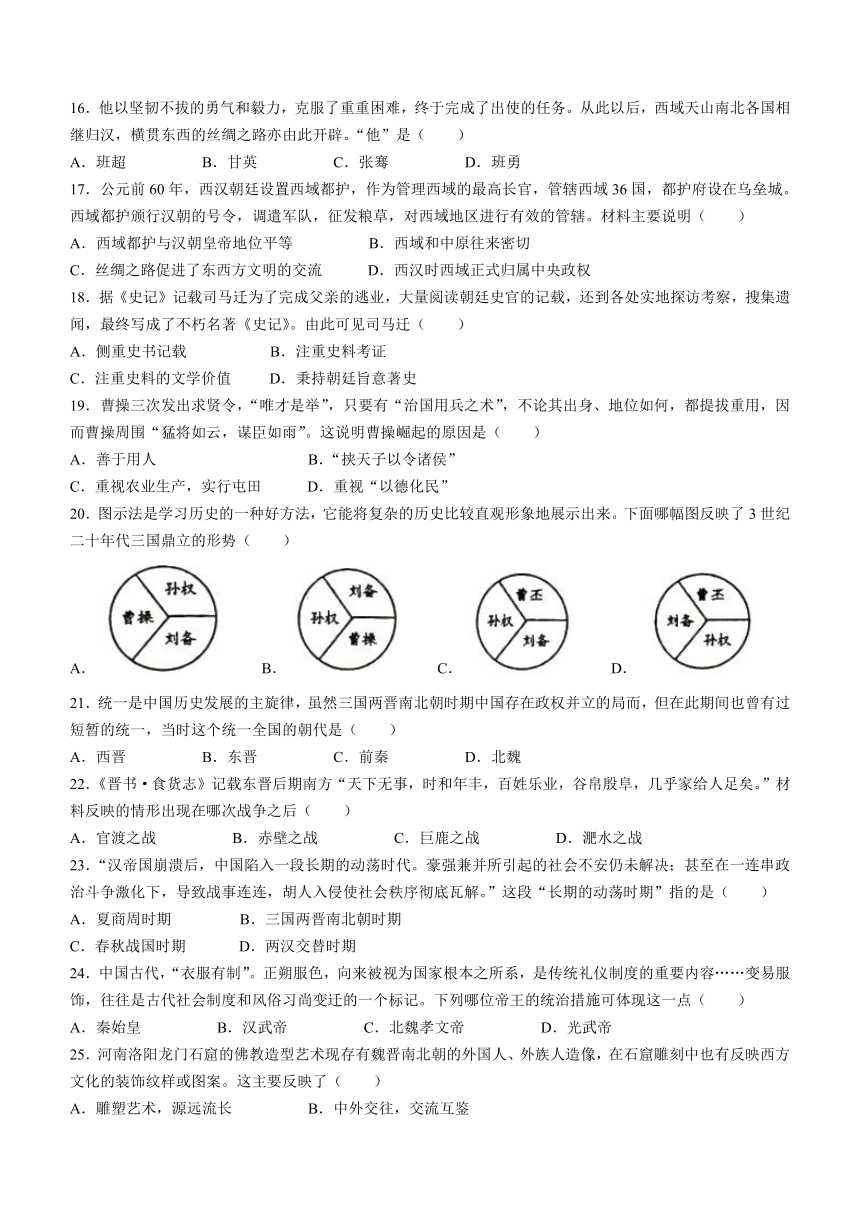

20.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪幅图反映了3世纪二十年代三国鼎立的形势( )

A. B. C. D.

21.统一是中国历史发展的主旋律,虽然三国两晋南北朝时期中国存在政权并立的局而,但在此期间也曾有过短暂的统一,当时这个统一全国的朝代是( )

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.北魏

22.《晋书·食货志》记载东晋后期南方“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”材料反映的情形出现在哪次战争之后( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.巨鹿之战 D.淝水之战

23.“汉帝国崩溃后,中国陷入一段长期的动荡时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连连,胡人入侵使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期的动荡时期”指的是( )

A.夏商周时期 B.三国两晋南北朝时期

C.春秋战国时期 D.两汉交替时期

24.中国古代,“衣服有制”。正朔服色,向来被视为国家根本之所系,是传统礼仪制度的重要内容……变易服饰,往往是古代社会制度和风俗习尚变迁的一个标记。下列哪位帝王的统治措施可体现这一点( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.北魏孝文帝 D.光武帝

25.河南洛阳龙门石窟的佛教造型艺术现存有魏晋南北朝的外国人、外族人造像,在石窟雕刻中也有反映西方文化的装饰纹样或图案。这主要反映了( )

A.雕塑艺术,源远流长 B.中外交往,交流互鉴

C.佛教艺术,绚丽多彩 D.民族交融,古老悠久

二、非选择题(本部分共3题,50分。其中第27题18分,第26、28题各16分)

26.(16分)中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 他曾任长沙太守,当时做官的人不能随便接近民众,他就想了一个办法,在每月初一和十五,打开衙门,贴出告示,让民众进来看病,他坐在大堂上逐一问诊。后来,人们就把坐在药店里给人看病的医生通称为“坐堂医生”,用来纪念他。他提出的“治未病”思想,影响至今。

——摘编自人教版《七年级历史·上册》

(1)材料一中的“他”结合前人经验与自己的临床实践,写成的医学著作是什么?材料反映了他怎样的优秀品质?(4分)

材料二 顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。

——《齐民要术·种谷》

(2)材料二反映了怎样的农业生产思想?这部农业科学著作凸显了中国古代科学家怎样的务实精神?(4分)

材料三 唐太宗酷爱书法,尤其对王羲之的作品喜爱有加。他曾亲自为《晋书·王義之传》写评论,认为“尽善尽美,其惟王逸少乎!”。他在临终前,要求太子将王羲之的代表作真本随同下葬,以便他在地下也能随时欣赏。

——摘自人教版《七年级历史·上册》

(3)中国书法从什么时候开始成为专门供人们欣赏的艺术?后人对材料三中提到的“真本”给予了怎样的评价?(4分)

材料四 文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

——习近平在文化传承发展座谈会上的讲话(摘选)

(4)依据材料回答,我们应该如何建设社会主义文化强国?作为一个中学生,你觉得应该如何坚定文化自信?(4分)

27.(18分)经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础起反作用。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 《丝绸之路示意图》(下图)

(1)请根据示意图,写出丝绸之路的出发点在哪里?这条道路在古代经济发展中具有怎样的历史地位?(4分)

材料二 南宋诗人陈亮称赞:“自古中兴之盛,无过于光武。”

——《龙川文集》

(2)南宋诗人陈亮称赞的是我国古代哪一盛世局面?该盛世局面的出现与当时统治者推行的哪些惠民政策有关?(4分)

材料三 《史记·货殖列传》记载“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”。

《宋书》记载南朝“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

(3)从《史记》到《宋书》,江南地区发生了怎样的变化?导致江南地区发生变化的最主要原因是什么?(4分)

材料四 南朝官员陈庆之出使北魏洛阳,目睹了北方经济文化兴盛的景象后感慨:“以前以为长江以北都是落后的‘异族’风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛、人才济济。”

(4)“北方经济文化兴盛的景象”与哪一事件有关?该事件的突出特点是什么?(4分)

(5)结合上述材料,你对经济的发展有何认识?(2分)

28(16)以下历史大事年表,结合所学知识,回答下列问照。

中国古代史大事年表(部分)

时间 事件

公元前356年 商鞅开始变法

公元前221年 秦灭六国,统一中国

公元前209年 陈胜、吴广起义

公元前207年 秦朝灭亡

公元200年 官渡之战

公元208年 赤壁之战

公元229年 吴国建立,三国鼎立局面形成

公元280年 西晋灭吴,统一全国

公元316年 内迁的匈奴人灭掉西晋

公元383年 淝水之战

公元439年 北魏统一北方

公元494年 北魏孝文帝改革

(1)曹操在《步出夏门行》中吟到:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。诗中的“壮心”最终引发了上述材料中的哪一历史事件?该事件产生了怎样的历史影响?(4分)

(2)你知道上述材料中曾统一北方的北魏是由哪个民族建立的?除了北魏,三国两晋南北朝时期,还有哪个少数民族政权一度统一北方?(4分)

(3)选择材料中相互关联的事件,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚。)(8分)

2023-2024学年度上学期期末学业水平质量调研试题

七年级历史参考答案(2024.01)

一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分,每小题列出的四个选项中,只有一个符合题意)

1—5.ADBAC 6—10.DDABC 11—15.CBACD 6—20.CDBAD 21—25.ADBCB

二、非选择题(共3题,50分。其中第27题18分,第26、28题各16分)

26.(16分)

(1)《伤寒杂病论》;(2分)医术精湛,医德高尚。(2分

(2)农业生产要顺应天时地利(农业生产要遵循自然规律,因地制宜,不误农时);(2分)以民生为本。(2分)

(3)东汉;(回答汉朝得1分,2分)“天下第一行书”。(2.分

(4)要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力;(2分)学习并弘扬优秀传统文化;不断推进文化创新等。(言之有理,答出1点即可,2分)

27.(18分)

(1)长安;(2分)丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,极大地促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流(或经济往来或经济交流与发展)。(2分)

(2)光武中兴;(2分)释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚。(写出两点,2分)

(3)江南经济迅速发展;(2分)北人南迁,为江南地区带去了充足的劳动力,还有先进的生产技术和生产工具。(2分)

(4)北魏孝文帝改革;(2分)学习和接受先进的汉族文化(或推行汉化措施)。(2分)

(5)要坚持对外开放与交流;统治者要励精图治,善待百姓;社会安定是经济发展的有力保障;要注重人才的培养和生产技术的革新;改革是推动经济发展的强大动力;我们要与时俱进,不断改革创新等。(答出其中1点,2分)

28.(16分)

(1)赤壁之战;(2分)为三国鼎立局面的形成奠定了基础。(2分)

(2)鲜卑族;(2分)前秦。(2分)

(3)观点正确,符合题意,即可酌情赋分。(8分)

【示例一】

观点:改革是强国之路(改革是推动社会发展的强大动力)。(2分)

选择的史事:商鞅变法、北魏孝文帝改革

论述:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,秦国一跃成为最强盛的诸侯国,为以后统一全国奠定了基础;(2分)494年,北魏孝文帝迁都洛阳,推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力(为走向国家统一奠定了基础)。(2分)

由此可见,改革是推动社会发展的强大动力,我们要与时俱进,顺应时代潮流,不断改草创新。(2分)

【示例二】

观点:暴政会导致国家灭亡。(2分)

选择的史事:秦朝灭亡、内迁的匈奴人灭掉西晋

论述:秦始皇统治时期,兵役和徭役繁重,赋税沉重,刑法严苛,继位的秦二世更加残暴。由于秦的暴政,秦末爆发农民大起义。公元前207年,刘邦进军咸阳,秦朝灭亡。(2分)西晋统治腐朽,向内迁各族人民收取重税,征兵派役,这些暴政最终激起了内迁各族人民的强烈反抗。316年,内迁的匈奴人灭掉了西晋。(2分)

综上可知,暴政会导致国家灭亡,统治者要推行仁政,善待百姓。(2分)

其他示例观点:统一是历史发展的必然趋势;骄兵必败;改革要顺应时代潮流。

七年级历史2024.01

(时间60分钟 总分100分)

一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个选项中,只有一个符合题意)

1.我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。20世纪20年代开始,人们发现了距今约70万—20万年的直立人遗址。它是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的( )

A.周口店北京人遗址 B.云南元谋人遗址

C.浙江余姚河姆渡遗址 D.陕西西安半坡遗址

2.根据半坡遗址出土的骨针、骨锥以及陶制和石制的纺轮,可以判断出半坡人( )

A.会制作玉器 B.会建造半地穴式房屋

C.主要种植粟 D.会简单的纺织和制衣

3.梁启超在《饮冰室合集》中写道:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A.发祥地在黄河流域 B.多元一体交融而成

C.由炎帝和黄帝创立 D.创造众多文明成就

4.下图是《二里头一号宫殿主殿复原图》,二里头遗址有宫殿建筑群、大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,这反映了( )

A.夏王朝的阶级分化和等级界限 B.夏朝时期的文明进程

C.夏朝经济繁荣,百姓安居乐业 D.夏朝国君与平民平等生活

5.据研究表明,汉字的象形、指事等造字方法在甲骨文中已有充分体现,而且不少句子所具备的语法结构,与后世文言文几乎一致。这表明( )

A.甲骨文字形非常复杂 B.甲骨文记载的是信史

C.商朝文字已较为成熟 D.文字最早出现于中国

6.在我国古代,人们常以“牛”“耕”作为名字,如孔子的弟子司马耕字子牛,晋国有位大力士姓牛字子耕,这反映了牛耕技术在当时备受人们推崇。这种现象最早开始于( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.春秋

7.据《华阳国志·蜀志》记载:“(都江堰)又灌溉三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为‘陆海’,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:‘水旱从人,不知饥馑……’”这表明都江堰( )

A.使蜀地水灾泛滥 B.发挥着重要作用,一直沿用至今

C.具有调沙、水运的功能 D.使蜀地成为沃野,被称为“天府之国”

8.世界上一切事物都有其自身运行的规律,鸟儿在天上飞,鱼儿在水中游,白云飘荡,花开花落,并不依人的意志而运作。这一思想认识属于( )

A.道家 B.儒家 C.墨家 D.法家

9.有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,虽有曲折,历史大势终归是要回到国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.秦朝统一的意义

C.商鞅变法的意义 D.秦灭六国的过程

10.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”使得秦人大喜,民心安定。由此,我们可以看出刘邦最终能够战胜项羽的重要原因是( )

A.项羽一味依赖武力 B.项羽刚愎自用

C.刘邦注重收揽民心 D.刘邦善用人才

11.汉文帝诏曰“农,天下之大本也,民所恃以生也。而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故令兹亲率群臣农以劝之。其赐天下民今年田租之半。”由此可见汉文帝( )

A.提倡勤俭治国,反对奢侈浮华 B.重视“以德化民,废除严刑峻法”

C.注重农业生产,提倡以农为本 D.使得政治清明,经济发展

12.据《汉朝历史》记载,汉武帝统治时期,有三大问题存在。一是西汉初年分封的诸侯国势力已经相当强大了,是一个极不稳定的因素;二是私人铸币还没有完全禁绝,盐铁经营权也大都掌握在豪强手中,富商大贾控制了国家的经济命脉;三是匈奴不断入侵,边境不安宁。为解决第一个问题,汉武帝( )

A.建立刺史制度,监督地方豪强 B.实行“推恩”,削弱诸侯国的势力

C.统一铸币,实行盐铁官营、专卖 D.罢黜百家,尊崇儒术,加强中央集权

13.假如小华是汉武帝时期的学生,他要想进入全国的最高学府——太学接受儒家教育,他必须到( )

A.长安 B.洛阳 C.咸阳 D.建业

14.下图(《外戚宦官交替专权示意图》)中的历史现象( )

A.出现于西汉晚期 B.与王莽篡汉乱政有关

C.动摇了东汉的统治 D.使东汉王朝灭亡

15.《后汉书》记载,某次起义爆发后,起义军头裹黄巾,“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。这次起义( )

A.杜绝了宦官专权 B.结束了州牧割据

C.建立了新的政权 D.沉重打击了东汉的统治

16.他以坚韧不拔的勇气和毅力,克服了重重困难,终于完成了出使的任务。从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。“他”是( )

A.班超 B.甘英 C.张骞 D.班勇

17.公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,作为管理西域的最高长官,管辖西域36国,都护府设在乌垒城。西域都护颁行汉朝的号令,调遣军队,征发粮草,对西域地区进行有效的管辖。材料主要说明( )

A.西域都护与汉朝皇帝地位平等 B.西域和中原往来密切

C.丝绸之路促进了东西方文明的交流 D.西汉时西域正式归属中央政权

18.据《史记》记载司马迁为了完成父亲的逃业,大量阅读朝廷史官的记载,还到各处实地探访考察,搜集遗闻,最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁( )

A.侧重史书记载 B.注重史料考证

C.注重史料的文学价值 D.秉持朝廷旨意著史

19.曹操三次发出求贤令,“唯才是举”,只要有“治国用兵之术”,不论其出身、地位如何,都提拔重用,因而曹操周围“猛将如云,谋臣如雨”。这说明曹操崛起的原因是( )

A.善于用人 B.“挟天子以令诸侯”

C.重视农业生产,实行屯田 D.重视“以德化民”

20.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史比较直观形象地展示出来。下面哪幅图反映了3世纪二十年代三国鼎立的形势( )

A. B. C. D.

21.统一是中国历史发展的主旋律,虽然三国两晋南北朝时期中国存在政权并立的局而,但在此期间也曾有过短暂的统一,当时这个统一全国的朝代是( )

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.北魏

22.《晋书·食货志》记载东晋后期南方“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”材料反映的情形出现在哪次战争之后( )

A.官渡之战 B.赤壁之战 C.巨鹿之战 D.淝水之战

23.“汉帝国崩溃后,中国陷入一段长期的动荡时代。豪强兼并所引起的社会不安仍未解决;甚至在一连串政治斗争激化下,导致战事连连,胡人入侵使社会秩序彻底瓦解。”这段“长期的动荡时期”指的是( )

A.夏商周时期 B.三国两晋南北朝时期

C.春秋战国时期 D.两汉交替时期

24.中国古代,“衣服有制”。正朔服色,向来被视为国家根本之所系,是传统礼仪制度的重要内容……变易服饰,往往是古代社会制度和风俗习尚变迁的一个标记。下列哪位帝王的统治措施可体现这一点( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.北魏孝文帝 D.光武帝

25.河南洛阳龙门石窟的佛教造型艺术现存有魏晋南北朝的外国人、外族人造像,在石窟雕刻中也有反映西方文化的装饰纹样或图案。这主要反映了( )

A.雕塑艺术,源远流长 B.中外交往,交流互鉴

C.佛教艺术,绚丽多彩 D.民族交融,古老悠久

二、非选择题(本部分共3题,50分。其中第27题18分,第26、28题各16分)

26.(16分)中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 他曾任长沙太守,当时做官的人不能随便接近民众,他就想了一个办法,在每月初一和十五,打开衙门,贴出告示,让民众进来看病,他坐在大堂上逐一问诊。后来,人们就把坐在药店里给人看病的医生通称为“坐堂医生”,用来纪念他。他提出的“治未病”思想,影响至今。

——摘编自人教版《七年级历史·上册》

(1)材料一中的“他”结合前人经验与自己的临床实践,写成的医学著作是什么?材料反映了他怎样的优秀品质?(4分)

材料二 顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。

——《齐民要术·种谷》

(2)材料二反映了怎样的农业生产思想?这部农业科学著作凸显了中国古代科学家怎样的务实精神?(4分)

材料三 唐太宗酷爱书法,尤其对王羲之的作品喜爱有加。他曾亲自为《晋书·王義之传》写评论,认为“尽善尽美,其惟王逸少乎!”。他在临终前,要求太子将王羲之的代表作真本随同下葬,以便他在地下也能随时欣赏。

——摘自人教版《七年级历史·上册》

(3)中国书法从什么时候开始成为专门供人们欣赏的艺术?后人对材料三中提到的“真本”给予了怎样的评价?(4分)

材料四 文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力,建设社会主义文化强国。

——习近平在文化传承发展座谈会上的讲话(摘选)

(4)依据材料回答,我们应该如何建设社会主义文化强国?作为一个中学生,你觉得应该如何坚定文化自信?(4分)

27.(18分)经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础起反作用。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 《丝绸之路示意图》(下图)

(1)请根据示意图,写出丝绸之路的出发点在哪里?这条道路在古代经济发展中具有怎样的历史地位?(4分)

材料二 南宋诗人陈亮称赞:“自古中兴之盛,无过于光武。”

——《龙川文集》

(2)南宋诗人陈亮称赞的是我国古代哪一盛世局面?该盛世局面的出现与当时统治者推行的哪些惠民政策有关?(4分)

材料三 《史记·货殖列传》记载“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫”。

《宋书》记载南朝“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

(3)从《史记》到《宋书》,江南地区发生了怎样的变化?导致江南地区发生变化的最主要原因是什么?(4分)

材料四 南朝官员陈庆之出使北魏洛阳,目睹了北方经济文化兴盛的景象后感慨:“以前以为长江以北都是落后的‘异族’风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛、人才济济。”

(4)“北方经济文化兴盛的景象”与哪一事件有关?该事件的突出特点是什么?(4分)

(5)结合上述材料,你对经济的发展有何认识?(2分)

28(16)以下历史大事年表,结合所学知识,回答下列问照。

中国古代史大事年表(部分)

时间 事件

公元前356年 商鞅开始变法

公元前221年 秦灭六国,统一中国

公元前209年 陈胜、吴广起义

公元前207年 秦朝灭亡

公元200年 官渡之战

公元208年 赤壁之战

公元229年 吴国建立,三国鼎立局面形成

公元280年 西晋灭吴,统一全国

公元316年 内迁的匈奴人灭掉西晋

公元383年 淝水之战

公元439年 北魏统一北方

公元494年 北魏孝文帝改革

(1)曹操在《步出夏门行》中吟到:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。诗中的“壮心”最终引发了上述材料中的哪一历史事件?该事件产生了怎样的历史影响?(4分)

(2)你知道上述材料中曾统一北方的北魏是由哪个民族建立的?除了北魏,三国两晋南北朝时期,还有哪个少数民族政权一度统一北方?(4分)

(3)选择材料中相互关联的事件,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚。)(8分)

2023-2024学年度上学期期末学业水平质量调研试题

七年级历史参考答案(2024.01)

一、选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分,每小题列出的四个选项中,只有一个符合题意)

1—5.ADBAC 6—10.DDABC 11—15.CBACD 6—20.CDBAD 21—25.ADBCB

二、非选择题(共3题,50分。其中第27题18分,第26、28题各16分)

26.(16分)

(1)《伤寒杂病论》;(2分)医术精湛,医德高尚。(2分

(2)农业生产要顺应天时地利(农业生产要遵循自然规律,因地制宜,不误农时);(2分)以民生为本。(2分)

(3)东汉;(回答汉朝得1分,2分)“天下第一行书”。(2.分

(4)要坚持中国特色社会主义文化发展道路,激发全民族文化创新创造活力;(2分)学习并弘扬优秀传统文化;不断推进文化创新等。(言之有理,答出1点即可,2分)

27.(18分)

(1)长安;(2分)丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,极大地促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流(或经济往来或经济交流与发展)。(2分)

(2)光武中兴;(2分)释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑罚。(写出两点,2分)

(3)江南经济迅速发展;(2分)北人南迁,为江南地区带去了充足的劳动力,还有先进的生产技术和生产工具。(2分)

(4)北魏孝文帝改革;(2分)学习和接受先进的汉族文化(或推行汉化措施)。(2分)

(5)要坚持对外开放与交流;统治者要励精图治,善待百姓;社会安定是经济发展的有力保障;要注重人才的培养和生产技术的革新;改革是推动经济发展的强大动力;我们要与时俱进,不断改革创新等。(答出其中1点,2分)

28.(16分)

(1)赤壁之战;(2分)为三国鼎立局面的形成奠定了基础。(2分)

(2)鲜卑族;(2分)前秦。(2分)

(3)观点正确,符合题意,即可酌情赋分。(8分)

【示例一】

观点:改革是强国之路(改革是推动社会发展的强大动力)。(2分)

选择的史事:商鞅变法、北魏孝文帝改革

论述:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,秦国一跃成为最强盛的诸侯国,为以后统一全国奠定了基础;(2分)494年,北魏孝文帝迁都洛阳,推行汉化措施,促进了民族交融,增强了北魏的实力(为走向国家统一奠定了基础)。(2分)

由此可见,改革是推动社会发展的强大动力,我们要与时俱进,顺应时代潮流,不断改草创新。(2分)

【示例二】

观点:暴政会导致国家灭亡。(2分)

选择的史事:秦朝灭亡、内迁的匈奴人灭掉西晋

论述:秦始皇统治时期,兵役和徭役繁重,赋税沉重,刑法严苛,继位的秦二世更加残暴。由于秦的暴政,秦末爆发农民大起义。公元前207年,刘邦进军咸阳,秦朝灭亡。(2分)西晋统治腐朽,向内迁各族人民收取重税,征兵派役,这些暴政最终激起了内迁各族人民的强烈反抗。316年,内迁的匈奴人灭掉了西晋。(2分)

综上可知,暴政会导致国家灭亡,统治者要推行仁政,善待百姓。(2分)

其他示例观点:统一是历史发展的必然趋势;骄兵必败;改革要顺应时代潮流。

同课章节目录