3.《不懂就要问》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.《不懂就要问》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 22:56:50 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

不懂就要问

新课导入

今天我们来看一看孙中山遇到不懂的问题是怎么处理的?

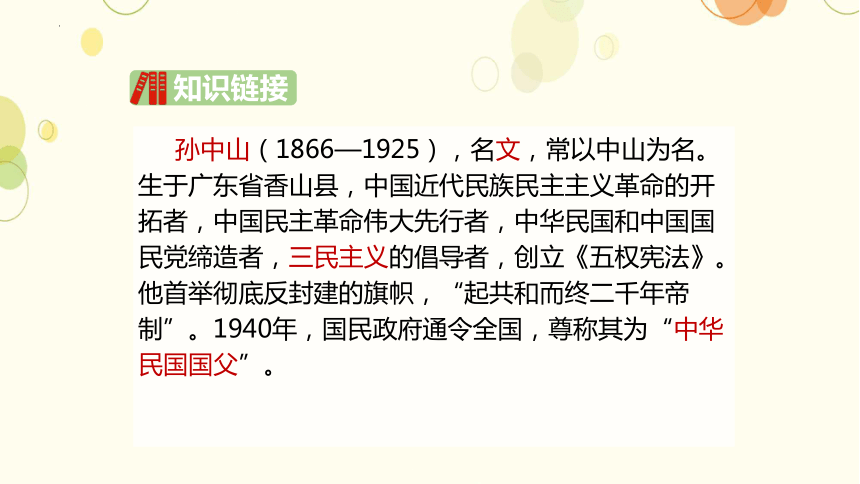

孙中山(1866—1925),名文,常以中山为名。生于广东省香山县,中国近代民族民主主义革命的开拓者,中国民主革命伟大先行者,中华民国和中国国民党缔造者,三民主义的倡导者,创立《五权宪法》。他首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终二千年帝制”。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。

知识链接

多音字

挨

背

ái:挨饿 挨板子

āi:挨近 挨家挨户

圈

bèi:后背 背井离乡

bēi:背包 背黑锅

quān:圈点

juān:圈猪 圈鸡

juàn:圈养 牛圈

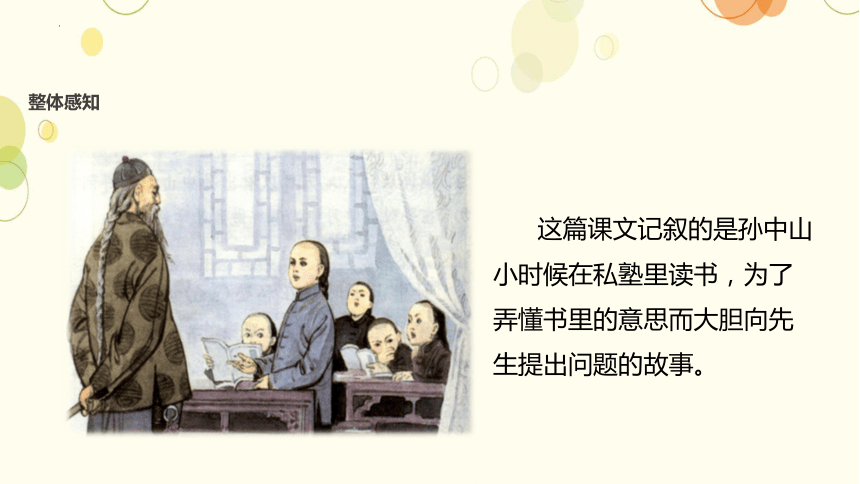

整体感知

这篇课文记叙的是孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。

孙中山小时候在私塾读书。那时候上课,先生念,学生跟着念,咿咿呀呀,像唱歌一样。学生读熟了,老师就让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。

孙中山小时候在 读书。

私塾

私塾:旧时家庭、宗族或教师自己设立的教学处所。

孙中山小时候在私塾上课,把老师称为先生。上课时,先生带着学生读,然后让他们背诵,但从来不讲书里的意思。

而我们现在是在学校上课,课堂上老师讲课会很有趣味,书中的知识点老师会分解开,用我们能懂的方式讲解。

孙中山想:这样 地背,有什么用呢?

糊里糊涂

糊里糊涂:形容认识模糊,不明事理。也形容思想处于模糊不清的状态。

老师已经解释得这样清楚了,你怎么还糊里糊涂的。

小组讨论:你喜欢这种“只背不讲”的教学方式吗?为什么?

“只背不讲”的教学方式并不好,因为如果学生不理解书中的意思,那么背下来也没有意义,而且死记硬背的知识很容易就会忘记。只有理解了才能更快更好更持久地记住知识。

一天,孙中山来到学校,照例把书放到先生面前,流利地背出昨天所学的功课。先生听了,连连点头。接着,先生在孙中山的书上又圈了一段。他念一句,叫孙中山念一句。孙中山会读了,就回到座位上练习背诵。孙中山读了几遍,就背下来了。可是,书里说的是什么意思,他一点儿也不懂。孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?于是,他壮着胆子站起来,问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!”

对先生的提问为什么要“壮着胆子”?

“吓呆了、霎时、鸦雀无声、拿着戒尺、厉声问道、收起戒尺、让孙中山坐下”。

1.当孙中山提出问题后,学生的表情有什么变化?

2.先生的态度前后有什么变化?

3.为什么会有这样的变化?

我会写

这一问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了,课堂里霎时变得鸦雀无声。

有的同学( ),

有的同学( ),

有的想:( )

有的小声嘀咕 :( )

惊得目瞪口呆

吓得用书挡住脸

孙中山吃了豹子胆啦!

孙中山这下可要挨揍了!

前:拿着戒尺

厉声问

后:收起戒尺

摆摆手让孙中山坐下

面对先生的厉声责问,孙中山是怎么做的?

“会背了。”孙中山说着,就把那段书一字不漏地背了出来。

这一句说明了孙中山学习的努力和认真。

先生讲得很详细,大家听得很认真。

说明大家并不是不想知道书里的意思,而是不敢向先生提问,孙中山能主动提出要求实在难能可贵。

孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

最后一段,说说这段话的作用?

用孙中山的回答结尾,既照应了题目,又突出了文章的中心。

议方法:通过对话展现人物的品质。

运用此方法写一写你身边的一个人,展现他(她)的品质。

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________

示例:望着元元全身的污渍,我问道:“他跟你非亲非故,为了帮他,你的衣服都弄脏了,值得吗?”

元元笑了笑,说:“衣服脏了可以再洗。能够帮他解决困难,我感到很高兴。”

孙中山在那种棍棒教育下敢于提问,可以看出

他有什么样的精神?

读书刻苦

勤学好问

课文叙述了孙中山小时候在私塾读书不懂就问的故事,赞扬了孙中山勤于思考、敢于提问的学习态度和勇于追求真理的精神。这个故事启发我们,在学习上不能不懂装懂,要做到不懂就要问。

主旨归纳

结构梳理

不懂就要问

私塾读书 交代起因

老师讲解 挨打也值得

照例背诵 流利

糊里糊涂 提问

勤学

好问

课后作业

将孙中山“不懂就要问”的故事讲给家人听,并收集更多的孙中山的故事,读一读。

不懂就要问

新课导入

今天我们来看一看孙中山遇到不懂的问题是怎么处理的?

孙中山(1866—1925),名文,常以中山为名。生于广东省香山县,中国近代民族民主主义革命的开拓者,中国民主革命伟大先行者,中华民国和中国国民党缔造者,三民主义的倡导者,创立《五权宪法》。他首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终二千年帝制”。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。

知识链接

多音字

挨

背

ái:挨饿 挨板子

āi:挨近 挨家挨户

圈

bèi:后背 背井离乡

bēi:背包 背黑锅

quān:圈点

juān:圈猪 圈鸡

juàn:圈养 牛圈

整体感知

这篇课文记叙的是孙中山小时候在私塾里读书,为了弄懂书里的意思而大胆向先生提出问题的故事。

孙中山小时候在私塾读书。那时候上课,先生念,学生跟着念,咿咿呀呀,像唱歌一样。学生读熟了,老师就让他们一个一个地背诵。至于书里的意思,先生从来不讲。

孙中山小时候在 读书。

私塾

私塾:旧时家庭、宗族或教师自己设立的教学处所。

孙中山小时候在私塾上课,把老师称为先生。上课时,先生带着学生读,然后让他们背诵,但从来不讲书里的意思。

而我们现在是在学校上课,课堂上老师讲课会很有趣味,书中的知识点老师会分解开,用我们能懂的方式讲解。

孙中山想:这样 地背,有什么用呢?

糊里糊涂

糊里糊涂:形容认识模糊,不明事理。也形容思想处于模糊不清的状态。

老师已经解释得这样清楚了,你怎么还糊里糊涂的。

小组讨论:你喜欢这种“只背不讲”的教学方式吗?为什么?

“只背不讲”的教学方式并不好,因为如果学生不理解书中的意思,那么背下来也没有意义,而且死记硬背的知识很容易就会忘记。只有理解了才能更快更好更持久地记住知识。

一天,孙中山来到学校,照例把书放到先生面前,流利地背出昨天所学的功课。先生听了,连连点头。接着,先生在孙中山的书上又圈了一段。他念一句,叫孙中山念一句。孙中山会读了,就回到座位上练习背诵。孙中山读了几遍,就背下来了。可是,书里说的是什么意思,他一点儿也不懂。孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?于是,他壮着胆子站起来,问:“先生,您刚才让我背的这段书是什么意思?请您给我讲讲吧!”

对先生的提问为什么要“壮着胆子”?

“吓呆了、霎时、鸦雀无声、拿着戒尺、厉声问道、收起戒尺、让孙中山坐下”。

1.当孙中山提出问题后,学生的表情有什么变化?

2.先生的态度前后有什么变化?

3.为什么会有这样的变化?

我会写

这一问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了,课堂里霎时变得鸦雀无声。

有的同学( ),

有的同学( ),

有的想:( )

有的小声嘀咕 :( )

惊得目瞪口呆

吓得用书挡住脸

孙中山吃了豹子胆啦!

孙中山这下可要挨揍了!

前:拿着戒尺

厉声问

后:收起戒尺

摆摆手让孙中山坐下

面对先生的厉声责问,孙中山是怎么做的?

“会背了。”孙中山说着,就把那段书一字不漏地背了出来。

这一句说明了孙中山学习的努力和认真。

先生讲得很详细,大家听得很认真。

说明大家并不是不想知道书里的意思,而是不敢向先生提问,孙中山能主动提出要求实在难能可贵。

孙中山笑了笑,说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

最后一段,说说这段话的作用?

用孙中山的回答结尾,既照应了题目,又突出了文章的中心。

议方法:通过对话展现人物的品质。

运用此方法写一写你身边的一个人,展现他(她)的品质。

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________

示例:望着元元全身的污渍,我问道:“他跟你非亲非故,为了帮他,你的衣服都弄脏了,值得吗?”

元元笑了笑,说:“衣服脏了可以再洗。能够帮他解决困难,我感到很高兴。”

孙中山在那种棍棒教育下敢于提问,可以看出

他有什么样的精神?

读书刻苦

勤学好问

课文叙述了孙中山小时候在私塾读书不懂就问的故事,赞扬了孙中山勤于思考、敢于提问的学习态度和勇于追求真理的精神。这个故事启发我们,在学习上不能不懂装懂,要做到不懂就要问。

主旨归纳

结构梳理

不懂就要问

私塾读书 交代起因

老师讲解 挨打也值得

照例背诵 流利

糊里糊涂 提问

勤学

好问

课后作业

将孙中山“不懂就要问”的故事讲给家人听,并收集更多的孙中山的故事,读一读。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地