山东省临沂市郯城县重点中学2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省临沂市郯城县重点中学2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 224.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-31 22:09:38 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度上学期期末学业质量监测

七年级历史试题2024.1

(时间:60分钟 总分:100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、准考证号填写在试卷和答题卡规定的位置上。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

2.第Ⅰ卷每题选出答案后,须用2B铅笔把答题卡上对应题号的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

第Ⅰ卷(共50分)

第Ⅰ卷为单项选择题,共25道题,每题2分,共50分。在每题所列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.1929年12月2日,是人类学历史上最不平凡的一天,就在这一天,考古学家们把沉睡在龙骨山这座“宝库”里的无价之宝唤醒了。请问这个无价之宝是哪一古人类( )

A.古猿人 B.元谋人 C.北京人 D.山顶洞人

2.七(1)班同学们在线上云参观西安半坡博物馆时,了解到半坡博物馆陈列展览面积约4500平方米,分出土文物陈列、遗址大厅和辅助陈列三部分。下列展品可能出现在“出土文物陈列”部分的是( )

A.骨耜 B.猪纹陶钵 C.碳化的稻谷 D.人面鱼纹彩陶盆

3.20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.将联盟首领的位子传给贤德之人

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功,解除水患

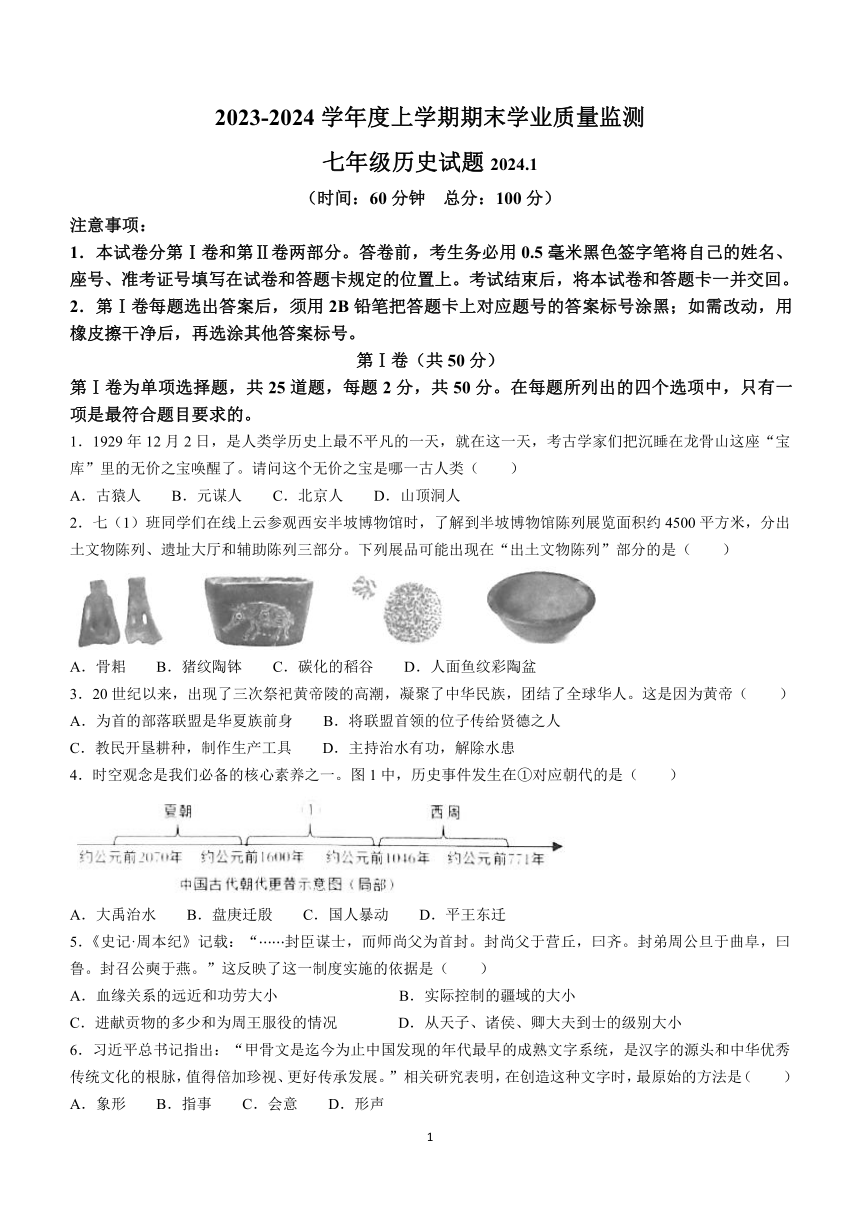

4.时空观念是我们必备的核心素养之一。图1中,历史事件发生在①对应朝代的是( )

A.大禹治水 B.盘庚迁殷 C.国人暴动 D.平王东迁

5.《史记·周本纪》记载:“ 封臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。”这反映了这一制度实施的依据是( )

A.血缘关系的远近和功劳大小 B.实际控制的疆域的大小

C.进献贡物的多少和为周王服役的情况 D.从天子、诸侯、卿大夫到士的级别大小

6.习近平总书记指出:“甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。”相关研究表明,在创造这种文字时,最原始的方法是( )

A.象形 B.指事 C.会意 D.形声

7.周王室日衰,诸侯国势力崛起,竞相争霸。春秋争霸几百年,诸侯国之间以及各诸侯国同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争,在战与和的过程中,对社会发展起到了重大的影响,下列哪个说法正确( )

A.加速封建制度的瓦解 B.促进分封制度强盛 C.社会日益安定 D.民族融合趋势加强

8.CCTV大型纪录片《天府的记忆》中有这样一段解说词:“ 至今仍是世界水利史上最完美、最科学、最先进、独一无二的无坝引水式引水枢纽,也是世界上唯一的古代水利工程沿用至今的奇观 ”解说词中提到的“引水枢纽”和“水利工程”的指的是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.郑国渠

9.《论语.为政篇》子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”此话语说明孔子具有( )

A.民本思想 B.无为思想 C.德政思想 D.兼爱思想

10.每年的12月4日是我国的国家宪法日,国家设立宪法日的目的在于树立宪法意识,弘扬法治精神,推动全社会尊法学法守法用法。战国时期主张“以法治国”的思想家是( )

A.墨子 B.老子 C.韩非 D.孟子

11.西安碑林博物馆陈列着一方《峄(yì)山刻石》,其上刻有“皇帝立国 灭六暴强 壹家天下……”。该内容称颂的皇帝是( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.汉文帝 D.光武帝

12.“公元前207年,秦朝的统治者在起义军的包围下被迫出城投降。威名显赫的秦朝,仅存在十几年就灭亡了。”这段材料反映了( )

A.暴政是秦朝速亡的原因 B.秦朝统治者向陈胜投降

C.秦朝存在的时间非常短 D.陈胜和吴广是起义领袖

13.关注民生,发展农业生产,稳定社会局势,这是历代王朝建立之初的首要任务。为此,西汉前期汉高祖、汉文帝、汉景帝政策的相似点是( )

A.发展农业,征收重税 B.休养生息 C.在全国统一调配物资 D.将铸币权收归中央

14.“帝雄才大略,即位之初,卓然罢黜百家,令后学者有所统一。始分藩国,而子弟毕侯矣。更钱造币以赡用(供给费用)。征匈奴四十余,匈奴远遁,日以削弱。”材料称赞的“帝”统治时期( )

A.罢黜百家,统一文字 B.开始分封,形成藩国

C.更换钱币,休养生息 D.出击匈奴,开疆拓土

15.“东汉中期以后,东汉政权出现了外戚、宦官交替专权,任用亲信,诛杀异己,政治腐朽不堪,社会混乱。”该材料主要揭示( )

A.东汉前期皇帝能够控制国家政权 B.外戚宦官交替专权加速东汉衰亡

C.外戚宦官交替专权的治理能力强 D.东汉中期后皇帝能控制国家政权

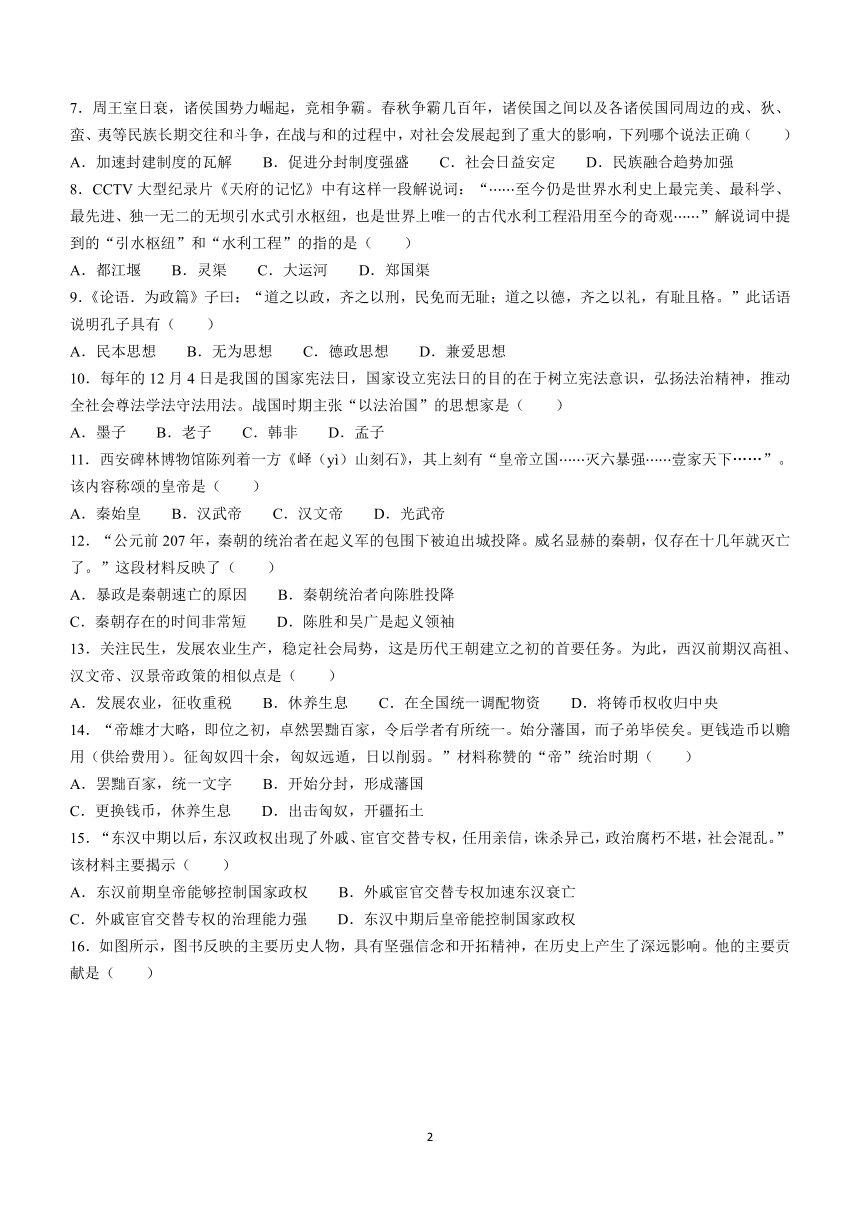

16.如图所示,图书反映的主要历史人物,具有坚强信念和开拓精神,在历史上产生了深远影响。他的主要贡献是( )

A.联络大月氏与汉朝夹击匈奴 B.使中国丝绸由海路运到欧洲

C.开辟了中原通往西域的道路 D.使西域正式归属了中央政权

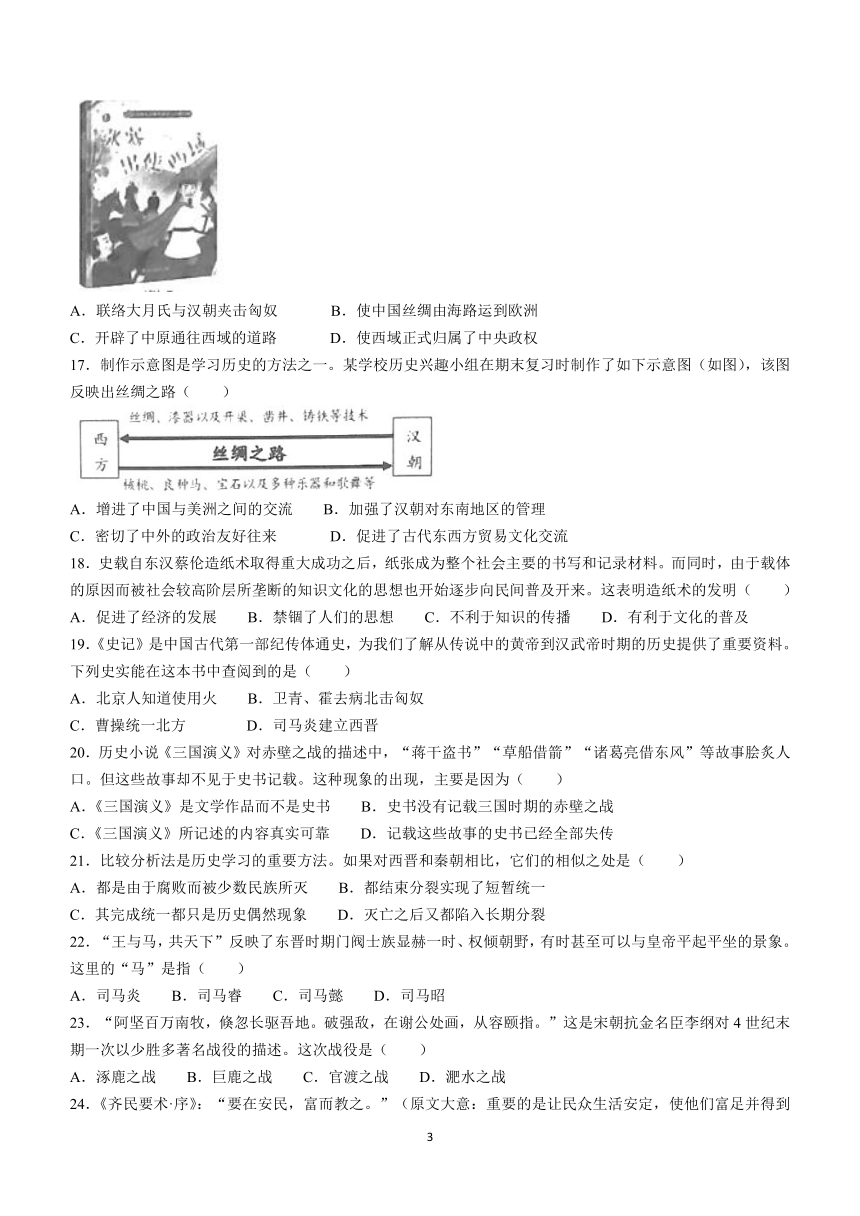

17.制作示意图是学习历史的方法之一。某学校历史兴趣小组在期末复习时制作了如下示意图(如图),该图反映出丝绸之路( )

A.增进了中国与美洲之间的交流 B.加强了汉朝对东南地区的管理

C.密切了中外的政治友好往来 D.促进了古代东西方贸易文化交流

18.史载自东汉蔡伦造纸术取得重大成功之后,纸张成为整个社会主要的书写和记录材料。而同时,由于载体的原因而被社会较高阶层所垄断的知识文化的思想也开始逐步向民间普及开来。这表明造纸术的发明( )

A.促进了经济的发展 B.禁锢了人们的思想 C.不利于知识的传播 D.有利于文化的普及

19.《史记》是中国古代第一部纪传体通史,为我们了解从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史提供了重要资料。下列史实能在这本书中查阅到的是( )

A.北京人知道使用火 B.卫青、霍去病北击匈奴

C.曹操统一北方 D.司马炎建立西晋

20.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为( )

A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战

C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

21.比较分析法是历史学习的重要方法。如果对西晋和秦朝相比,它们的相似之处是( )

A.都是由于腐败而被少数民族所灭 B.都结束分裂实现了短暂统一

C.其完成统一都只是历史偶然现象 D.灭亡之后又都陷入长期分裂

22.“王与马,共天下”反映了东晋时期门阀士族显赫一时、权倾朝野,有时甚至可以与皇帝平起平坐的景象。这里的“马”是指( )

A.司马炎 B.司马睿 C.司马懿 D.司马昭

23.“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A.涿鹿之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.淝水之战

24.《齐民要术·序》:“要在安民,富而教之。”(原文大意:重要的是让民众生活安定,使他们富足并得到教养。)这体现了贾思勰( )

A.民生为本的务实精神 B.敢为人先的创新精神

C.治学严谨的求真精神 D.孜孜以求的探索精神

25.东晋王羲之的书法自由潇洒,将个人审美意识寄托于字体、笔意、结构、走势。下图是其代表作《兰亭集序》(摹本·局部)。该作品的字体是( )

A.隶书 B.楷书 C.行书 D.草书

第Ⅱ卷(共50分)

第Ⅱ卷为非选择题,共3道题,第26题17分,第27题16分,第28题17分,共50分。

26.(17分)中国古代曾创造出许多制度,制度的创新也影响着社会的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧曰:“终不以天下之病而利一人。”

——《史记·五帝本纪》

(1)材料一反映了我国古代传说中的什么制度?(2分)这种制度对当今社会有何借鉴意义?(2分)

材料二 今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己……

——《礼记·礼运》

(2)材料二中“天下为家”的局面开始出现于哪一朝代?(2分)这一局面的出现意味着什么制度由此产生了?(2分)

材料三 始皇曰:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。……分天下为三十六郡,郡置守、尉、监。”

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

(3)根据材料三并结合所学指出,秦始皇实行了什么制度来加强对地方的控制?(2分)并说明秦始皇实行这一制度产生的影响?(2分)

材料四 光武帝下诏:“并省四百余县,吏职减损,十置其一。”建武六年,下诏恢复西汉前期三十税一的赋制。“……被略为奴婢者,皆一切免为庶民。”

——摘编自《后汉书·光武帝纪》

(4)根据材料四,概括两个汉光武帝重视民生所采取的举措。(4分)指出汉光武帝在位期间出现了什么治世局面。(1分)

27.(16分)从某种意义上说,人类的文明也是一部改革史。改革是推动社会发展的动力,是人类社会不断自我完善的过程。结合下列材料,回答问题。

材料一 管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

——《论语·宪问》

(1)材料一中“桓公”是哪国国君?(2分)“霸诸侯,一匡天下”是什么意思?(2分)

材料二 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重。决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

(2)材料二中的“商君”指哪位历史人物?(2分)材料中所反映的历史事件给秦国带来了哪些影响?(2分)

材料三 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

(3)材料三反映了历史上的哪次改革?(2分)材料中反映的内容是此次改革中的哪项措施?(2分)这次改革有什么作用?(2分)

(4)结合以上材料,你得到了什么启示?(2分)

28.(17分)三国两晋南北朝时期,国家分裂,政权林立,但是江南得到开发,北方民族交融,中华民族进一步发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况下前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。

(1)根据材料一,指出三国鼎立局面产生的积极影响。(4分)结合所学知识,指出哪一战役为这一局面的形成奠定了基础?(2分)

材料二 东晋南朝对北方流民最初给予减免租役的优待;农民垦荒,给予若干年的赋税优待。南朝皇帝在春耕前下诏禁止杀牛。南方江河湖泊纵横交错,水资源丰富,地方官多能注意兴修水利工程灌溉农田,水利工程星罗棋布。

——摘编自翦伯赞主编《中国史纲要》

(2)根据材料三并结合所学知识,概括东晋南朝江南地区开发的原因。(4分)

材料四 三国两晋南北朝时期大事年表(部分)

时间 事件

220年 魏国建立,东汉灭亡

221年 蜀汉建立

229年 吴国建立,三国鼎立局面形成

266-316年 西晋的统治

317年 东晋建立

4世纪初到5世纪前期 十六国时期,北方战乱不断

383年 前秦与东晋,淝水之战

420年-589年 东晋灭亡,出现宋、齐、梁、陈四个王朝

439年 北魏统一北方

494年 北魏迁都洛阳,实行改革

(3)阅读材料四,提取两个或两个以上历史事件,根据给出的观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(7分,要求:观点明确,史论结合,条理清楚,逻辑通顺。)

观点:三国两晋南北朝时期是政权分立的时期。

论述:

2023-2024学年度上学期期末学业质量监测

七年级历史参考答案

一、单项选择题(共25道题,每题2分,共50分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

C D A B A A D A C C A C B

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D B C D D B A B B D A C

二、非选择题(共3道题,第26题17分,第27题16分,第28题17分,共50分。)

26.(17分)(1)制度:禅让制。(2分)借鉴意义:治理国家应该选拔有才能的人,应该加强社会主义民主建设等。(2分)

(2)朝代:夏朝。(2分)制度:世袭制。(2分)

(3)秦朝制度:郡县制。(2分)影响:皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力,郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。(2分)

(4)举措:合并郡县,裁减官员;减轻赋税;释放奴婢。(4分,答出两个即可)治世局面:光武中兴。(1分)

27.(16分)(1)国家:齐国。(2分)意思:齐桓公称霸诸侯,匡正天下一切成为春秋时期的霸主。

(2)商君:商鞅。(2分)影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(2分)

(3)改革:北魏孝文帝改革。(2分)措施:说汉语。(2分)作用:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(2分)

(4)启示:改革有利于社会的发展;改革是强国之路;改革要顺应历史潮流;要有创新精神等。(2分,言之有理即可)

28.(17分)(1)积极影响:三国鼎立实现了局部统一,为后来的全国统一准备了条件,促进了局部地区经济的恢复和发展。(4分)战役:赤壁之战。(2分)

(2)原因:政府鼓励垦荒,减免租税;江南地区自然条件优越,兴修水利;北方人大量南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术等。(4分,答出2点即可)

(3)观点:三国两晋南北朝时期是政权分立的时期。

论述:229年,孙权称帝建立吴国,与北方的魏国和西南的蜀汉形成三国鼎立的局面,国家未实现统一。4世纪初到5世纪前期,北方处于十六国时期,未完成统一。东晋灭亡后,南方出现宋、齐、梁、陈四个王朝,称为南朝;北魏统一北方,北朝开始,与南朝对峙,国家仍未实现统一。虽有西晋的短期统一,但国家政权在这一时期处于分裂局面,出现了政权分立局面。

结论:三国两晋南北朝时期政权分立,未实现国家统一(或重复观点)。

七年级历史试题2024.1

(时间:60分钟 总分:100分)

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、准考证号填写在试卷和答题卡规定的位置上。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

2.第Ⅰ卷每题选出答案后,须用2B铅笔把答题卡上对应题号的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

第Ⅰ卷(共50分)

第Ⅰ卷为单项选择题,共25道题,每题2分,共50分。在每题所列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.1929年12月2日,是人类学历史上最不平凡的一天,就在这一天,考古学家们把沉睡在龙骨山这座“宝库”里的无价之宝唤醒了。请问这个无价之宝是哪一古人类( )

A.古猿人 B.元谋人 C.北京人 D.山顶洞人

2.七(1)班同学们在线上云参观西安半坡博物馆时,了解到半坡博物馆陈列展览面积约4500平方米,分出土文物陈列、遗址大厅和辅助陈列三部分。下列展品可能出现在“出土文物陈列”部分的是( )

A.骨耜 B.猪纹陶钵 C.碳化的稻谷 D.人面鱼纹彩陶盆

3.20世纪以来,出现了三次祭祀黄帝陵的高潮,凝聚了中华民族,团结了全球华人。这是因为黄帝( )

A.为首的部落联盟是华夏族前身 B.将联盟首领的位子传给贤德之人

C.教民开垦耕种,制作生产工具 D.主持治水有功,解除水患

4.时空观念是我们必备的核心素养之一。图1中,历史事件发生在①对应朝代的是( )

A.大禹治水 B.盘庚迁殷 C.国人暴动 D.平王东迁

5.《史记·周本纪》记载:“ 封臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。”这反映了这一制度实施的依据是( )

A.血缘关系的远近和功劳大小 B.实际控制的疆域的大小

C.进献贡物的多少和为周王服役的情况 D.从天子、诸侯、卿大夫到士的级别大小

6.习近平总书记指出:“甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。”相关研究表明,在创造这种文字时,最原始的方法是( )

A.象形 B.指事 C.会意 D.形声

7.周王室日衰,诸侯国势力崛起,竞相争霸。春秋争霸几百年,诸侯国之间以及各诸侯国同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争,在战与和的过程中,对社会发展起到了重大的影响,下列哪个说法正确( )

A.加速封建制度的瓦解 B.促进分封制度强盛 C.社会日益安定 D.民族融合趋势加强

8.CCTV大型纪录片《天府的记忆》中有这样一段解说词:“ 至今仍是世界水利史上最完美、最科学、最先进、独一无二的无坝引水式引水枢纽,也是世界上唯一的古代水利工程沿用至今的奇观 ”解说词中提到的“引水枢纽”和“水利工程”的指的是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.郑国渠

9.《论语.为政篇》子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”此话语说明孔子具有( )

A.民本思想 B.无为思想 C.德政思想 D.兼爱思想

10.每年的12月4日是我国的国家宪法日,国家设立宪法日的目的在于树立宪法意识,弘扬法治精神,推动全社会尊法学法守法用法。战国时期主张“以法治国”的思想家是( )

A.墨子 B.老子 C.韩非 D.孟子

11.西安碑林博物馆陈列着一方《峄(yì)山刻石》,其上刻有“皇帝立国 灭六暴强 壹家天下……”。该内容称颂的皇帝是( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.汉文帝 D.光武帝

12.“公元前207年,秦朝的统治者在起义军的包围下被迫出城投降。威名显赫的秦朝,仅存在十几年就灭亡了。”这段材料反映了( )

A.暴政是秦朝速亡的原因 B.秦朝统治者向陈胜投降

C.秦朝存在的时间非常短 D.陈胜和吴广是起义领袖

13.关注民生,发展农业生产,稳定社会局势,这是历代王朝建立之初的首要任务。为此,西汉前期汉高祖、汉文帝、汉景帝政策的相似点是( )

A.发展农业,征收重税 B.休养生息 C.在全国统一调配物资 D.将铸币权收归中央

14.“帝雄才大略,即位之初,卓然罢黜百家,令后学者有所统一。始分藩国,而子弟毕侯矣。更钱造币以赡用(供给费用)。征匈奴四十余,匈奴远遁,日以削弱。”材料称赞的“帝”统治时期( )

A.罢黜百家,统一文字 B.开始分封,形成藩国

C.更换钱币,休养生息 D.出击匈奴,开疆拓土

15.“东汉中期以后,东汉政权出现了外戚、宦官交替专权,任用亲信,诛杀异己,政治腐朽不堪,社会混乱。”该材料主要揭示( )

A.东汉前期皇帝能够控制国家政权 B.外戚宦官交替专权加速东汉衰亡

C.外戚宦官交替专权的治理能力强 D.东汉中期后皇帝能控制国家政权

16.如图所示,图书反映的主要历史人物,具有坚强信念和开拓精神,在历史上产生了深远影响。他的主要贡献是( )

A.联络大月氏与汉朝夹击匈奴 B.使中国丝绸由海路运到欧洲

C.开辟了中原通往西域的道路 D.使西域正式归属了中央政权

17.制作示意图是学习历史的方法之一。某学校历史兴趣小组在期末复习时制作了如下示意图(如图),该图反映出丝绸之路( )

A.增进了中国与美洲之间的交流 B.加强了汉朝对东南地区的管理

C.密切了中外的政治友好往来 D.促进了古代东西方贸易文化交流

18.史载自东汉蔡伦造纸术取得重大成功之后,纸张成为整个社会主要的书写和记录材料。而同时,由于载体的原因而被社会较高阶层所垄断的知识文化的思想也开始逐步向民间普及开来。这表明造纸术的发明( )

A.促进了经济的发展 B.禁锢了人们的思想 C.不利于知识的传播 D.有利于文化的普及

19.《史记》是中国古代第一部纪传体通史,为我们了解从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史提供了重要资料。下列史实能在这本书中查阅到的是( )

A.北京人知道使用火 B.卫青、霍去病北击匈奴

C.曹操统一北方 D.司马炎建立西晋

20.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为( )

A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战

C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

21.比较分析法是历史学习的重要方法。如果对西晋和秦朝相比,它们的相似之处是( )

A.都是由于腐败而被少数民族所灭 B.都结束分裂实现了短暂统一

C.其完成统一都只是历史偶然现象 D.灭亡之后又都陷入长期分裂

22.“王与马,共天下”反映了东晋时期门阀士族显赫一时、权倾朝野,有时甚至可以与皇帝平起平坐的景象。这里的“马”是指( )

A.司马炎 B.司马睿 C.司马懿 D.司马昭

23.“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A.涿鹿之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.淝水之战

24.《齐民要术·序》:“要在安民,富而教之。”(原文大意:重要的是让民众生活安定,使他们富足并得到教养。)这体现了贾思勰( )

A.民生为本的务实精神 B.敢为人先的创新精神

C.治学严谨的求真精神 D.孜孜以求的探索精神

25.东晋王羲之的书法自由潇洒,将个人审美意识寄托于字体、笔意、结构、走势。下图是其代表作《兰亭集序》(摹本·局部)。该作品的字体是( )

A.隶书 B.楷书 C.行书 D.草书

第Ⅱ卷(共50分)

第Ⅱ卷为非选择题,共3道题,第26题17分,第27题16分,第28题17分,共50分。

26.(17分)中国古代曾创造出许多制度,制度的创新也影响着社会的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧曰:“终不以天下之病而利一人。”

——《史记·五帝本纪》

(1)材料一反映了我国古代传说中的什么制度?(2分)这种制度对当今社会有何借鉴意义?(2分)

材料二 今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己……

——《礼记·礼运》

(2)材料二中“天下为家”的局面开始出现于哪一朝代?(2分)这一局面的出现意味着什么制度由此产生了?(2分)

材料三 始皇曰:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。……分天下为三十六郡,郡置守、尉、监。”

——摘编自《史记·秦始皇本纪》

(3)根据材料三并结合所学指出,秦始皇实行了什么制度来加强对地方的控制?(2分)并说明秦始皇实行这一制度产生的影响?(2分)

材料四 光武帝下诏:“并省四百余县,吏职减损,十置其一。”建武六年,下诏恢复西汉前期三十税一的赋制。“……被略为奴婢者,皆一切免为庶民。”

——摘编自《后汉书·光武帝纪》

(4)根据材料四,概括两个汉光武帝重视民生所采取的举措。(4分)指出汉光武帝在位期间出现了什么治世局面。(1分)

27.(16分)从某种意义上说,人类的文明也是一部改革史。改革是推动社会发展的动力,是人类社会不断自我完善的过程。结合下列材料,回答问题。

材料一 管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

——《论语·宪问》

(1)材料一中“桓公”是哪国国君?(2分)“霸诸侯,一匡天下”是什么意思?(2分)

材料二 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重。决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

(2)材料二中的“商君”指哪位历史人物?(2分)材料中所反映的历史事件给秦国带来了哪些影响?(2分)

材料三 魏主欲变北俗,引见群臣。……帝曰:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

(3)材料三反映了历史上的哪次改革?(2分)材料中反映的内容是此次改革中的哪项措施?(2分)这次改革有什么作用?(2分)

(4)结合以上材料,你得到了什么启示?(2分)

28.(17分)三国两晋南北朝时期,国家分裂,政权林立,但是江南得到开发,北方民族交融,中华民族进一步发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况下前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。

(1)根据材料一,指出三国鼎立局面产生的积极影响。(4分)结合所学知识,指出哪一战役为这一局面的形成奠定了基础?(2分)

材料二 东晋南朝对北方流民最初给予减免租役的优待;农民垦荒,给予若干年的赋税优待。南朝皇帝在春耕前下诏禁止杀牛。南方江河湖泊纵横交错,水资源丰富,地方官多能注意兴修水利工程灌溉农田,水利工程星罗棋布。

——摘编自翦伯赞主编《中国史纲要》

(2)根据材料三并结合所学知识,概括东晋南朝江南地区开发的原因。(4分)

材料四 三国两晋南北朝时期大事年表(部分)

时间 事件

220年 魏国建立,东汉灭亡

221年 蜀汉建立

229年 吴国建立,三国鼎立局面形成

266-316年 西晋的统治

317年 东晋建立

4世纪初到5世纪前期 十六国时期,北方战乱不断

383年 前秦与东晋,淝水之战

420年-589年 东晋灭亡,出现宋、齐、梁、陈四个王朝

439年 北魏统一北方

494年 北魏迁都洛阳,实行改革

(3)阅读材料四,提取两个或两个以上历史事件,根据给出的观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(7分,要求:观点明确,史论结合,条理清楚,逻辑通顺。)

观点:三国两晋南北朝时期是政权分立的时期。

论述:

2023-2024学年度上学期期末学业质量监测

七年级历史参考答案

一、单项选择题(共25道题,每题2分,共50分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

C D A B A A D A C C A C B

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D B C D D B A B B D A C

二、非选择题(共3道题,第26题17分,第27题16分,第28题17分,共50分。)

26.(17分)(1)制度:禅让制。(2分)借鉴意义:治理国家应该选拔有才能的人,应该加强社会主义民主建设等。(2分)

(2)朝代:夏朝。(2分)制度:世袭制。(2分)

(3)秦朝制度:郡县制。(2分)影响:皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力,郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。(2分)

(4)举措:合并郡县,裁减官员;减轻赋税;释放奴婢。(4分,答出两个即可)治世局面:光武中兴。(1分)

27.(16分)(1)国家:齐国。(2分)意思:齐桓公称霸诸侯,匡正天下一切成为春秋时期的霸主。

(2)商君:商鞅。(2分)影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(2分)

(3)改革:北魏孝文帝改革。(2分)措施:说汉语。(2分)作用:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(2分)

(4)启示:改革有利于社会的发展;改革是强国之路;改革要顺应历史潮流;要有创新精神等。(2分,言之有理即可)

28.(17分)(1)积极影响:三国鼎立实现了局部统一,为后来的全国统一准备了条件,促进了局部地区经济的恢复和发展。(4分)战役:赤壁之战。(2分)

(2)原因:政府鼓励垦荒,减免租税;江南地区自然条件优越,兴修水利;北方人大量南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术等。(4分,答出2点即可)

(3)观点:三国两晋南北朝时期是政权分立的时期。

论述:229年,孙权称帝建立吴国,与北方的魏国和西南的蜀汉形成三国鼎立的局面,国家未实现统一。4世纪初到5世纪前期,北方处于十六国时期,未完成统一。东晋灭亡后,南方出现宋、齐、梁、陈四个王朝,称为南朝;北魏统一北方,北朝开始,与南朝对峙,国家仍未实现统一。虽有西晋的短期统一,但国家政权在这一时期处于分裂局面,出现了政权分立局面。

结论:三国两晋南北朝时期政权分立,未实现国家统一(或重复观点)。

同课章节目录