湖南省常德市汉寿县2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖南省常德市汉寿县2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 159.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 07:17:52 | ||

图片预览

文档简介

湖南省常德市汉寿县2023-2024学年

高二上学期期末历史试题

一、单选题

1.西周、春秋时期,列国军事领导体制的特点是“寓将于卿”,即卿大夫一身而兼文、武二职,他们既是行政长官,又是军事将领。战国时期,列国实行文、武分离体制,列国的将由国君任命,直接对国君负责。这种做法

A.标志着世袭制走向消亡 B.标志着封建生产关系开始出现

C.削弱了诸侯国君的权力 D.推动了中国古代政治制度的转型

2.公元前29年,屋大维被元老院授予元首称号(第一公民),第二年,他成为元老院首席元老;公元前23年,他将罗马行省划分为元首行省和元老行省。对此英国政治学家塞缪尔称:“他不是上帝的化身,不是上帝之子……他只不过被元老院和人民赋予特别行政官的权力。”这一状况( )

A.表明罗马政治存在一定的民主因素 B.使贵族统治在罗马确立起来

C.有利于推动罗马共和国的对外扩张 D.反映出元老院职能得以扩大

3.19世纪,英国议会选举制度进行了三次改革。1832年改革扩大了工业资产阶级权利,1867年改革使小资产阶级和工人上层获得选举权,1884年改革,赋予农业工人选举权利。三次议会改革( )

A.逐步实现了公民的普选权 B.适应了社会经济的发展要求

C.基本建立了人民民主专政 D.巩固了议会的权力中心地位

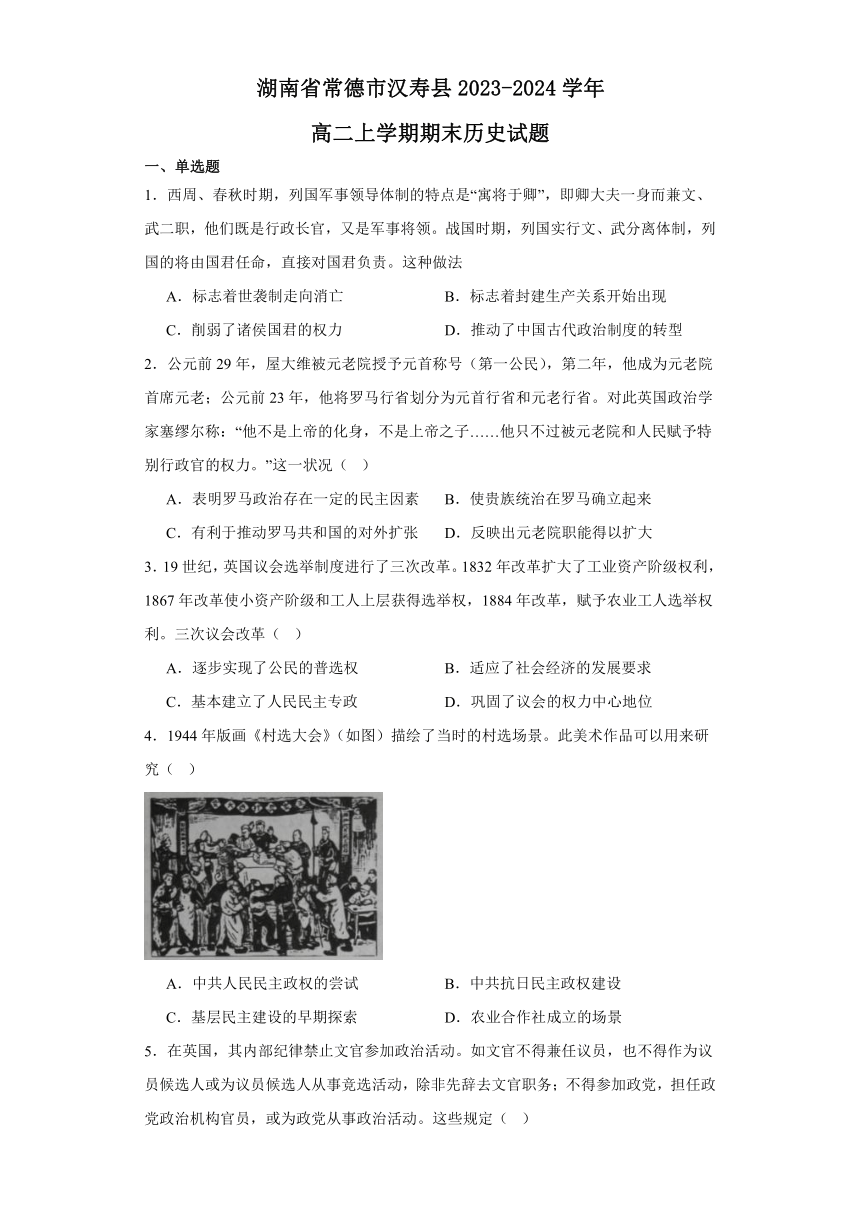

4.1944年版画《村选大会》(如图)描绘了当时的村选场景。此美术作品可以用来研究( )

A.中共人民民主政权的尝试 B.中共抗日民主政权建设

C.基层民主建设的早期探索 D.农业合作社成立的场景

5.在英国,其内部纪律禁止文官参加政治活动。如文官不得兼任议员,也不得作为议员候选人或为议员候选人从事竞选活动,除非先辞去文官职务;不得参加政党,担任政党政治机构官员,或为政党从事政治活动。这些规定( )

A.体现了文官的政治中立 B.提高了官员的参政热情

C.避免了官员的推诿扯皮 D.保证政党活动不受干扰

6.考古学者在唐宋长沙窑窑址出土了书写着“衣裳不如法,人前满面修(羞),行时无风采,坐在下行头”等文字的日用瓷器,它们贯彻“君子正其衣冠,尊其瞻视”的古训,提醒人们时时注意自己的仪表。这反映出唐宋时期

A.意在以儒学经典教化民众 B.以教化来加强中央集权

C.使经学与律法走向了合流 D.教化要求渗入世俗生活

7.一战后成立的国际联盟规定了形成决议的“全体一致”原则;1928年美、法等国签订了《非战公约》;1945年签署的《联合国宪章》赋予安理会制裁的权力,并确定了“大国一致”原则。由此可知,国际法不断发展的主要原因是

A.和平与发展成为时代潮流 B.国家利益的国际诉求

C.集体安全机制进一步完善 D.新兴民族国家的纷纷独立

8.1960年10月全世界出现了大规模抛售美元、抢购黄金的风潮风潮。为此,1961年美国与英国、法国、意大利、荷兰、比利时、瑞士一起出资共同组建了“黄金总库”,以平抑黄金价格的波动。材料可用于说明( )

A.美国对欧洲控制持续增强 B.布雷顿森林体系运转存在困境

C.关贸总协定难以发挥作用 D.美元的国际地位遭到严重削弱

9.据学者研究,从16世纪40年代开始,日本白银开始成规模地流入中国,此后不久日本银和美洲银合流流入中国,数额急剧增加,至1600年前日本银年均流入中国的数额为33.75-48.75吨,美洲银年均数额为20.8吨。这主要是由于

A.明后期推行赋役折银 B.国内商品经济走向兴盛

C.白银货币化进程加速 D.隆庆开关推动外贸活跃

10.“16世纪以前,最重要的项目是由东方运往西方的香料和朝相反方向运的金银。但渐渐地,新的海外产品成为欧洲的主要消费品,其商业价值增长。这些产品包括新的饮料、染料、香料和食物。英国的贸易从1698至1775年的这一时期中,进口商品和出口商品都增长到500% 至600%之间。欧洲的总的贸易在增长。”上述现象反映的是下列哪次“革命”的后果( )

A.工业革命 B.价格革命 C.科技革命 D.商业革命

11.钱穆先生在多种论著中谈到“北朝胜于南朝”:“(北朝)到底很快便建立起一个统一政府来。而且这一个政府,又不久便创设了许多极合传统理想的新制度……将来全都为隋唐政府所效法与承袭”。据此可知,钱穆意在说明( )

A.北朝制度明显优于南朝 B.民族交融趋势的凸显

C.皇权与世族相互依赖 D.制度创新和继承促进隋唐繁荣

12.20世纪30年代后期,苏联的工业方面没有了资本家,农业方面没有了富农,商业流转方面没有了商人和投机。这一现象( )

A.意在推进苏联农业集体化进程 B.体现了高度集中的经济体制

C.折射出危机困扰下的民族自信 D.持续推动了经济的高速发展

13.“天命”是商周时期的重要观念,商人认为“天命”不可转移,而周人认为“皇天无亲,唯德是辅”,统治者为了获得“天命”,必须“敬天保民”。这表明周代

A.科学观念的出现 B.对天的认识理性化

C.形成了民本思想 D.神权色彩非常浓厚

14.朱熹在解释“格物致知”时说,只是对一事一物具体之理的认识而并不是认识的最终目的,其最终目的是要获得对最高天理的认识,人之心应指向最高层次的知识。“万物皆有此理,理皆同出一原。”据此可知,朱熹认为“格物致知”的终极目标是

A.实现思想的统一 B.探求科学之真

C.追求政治的清明 D.探寻道德之善

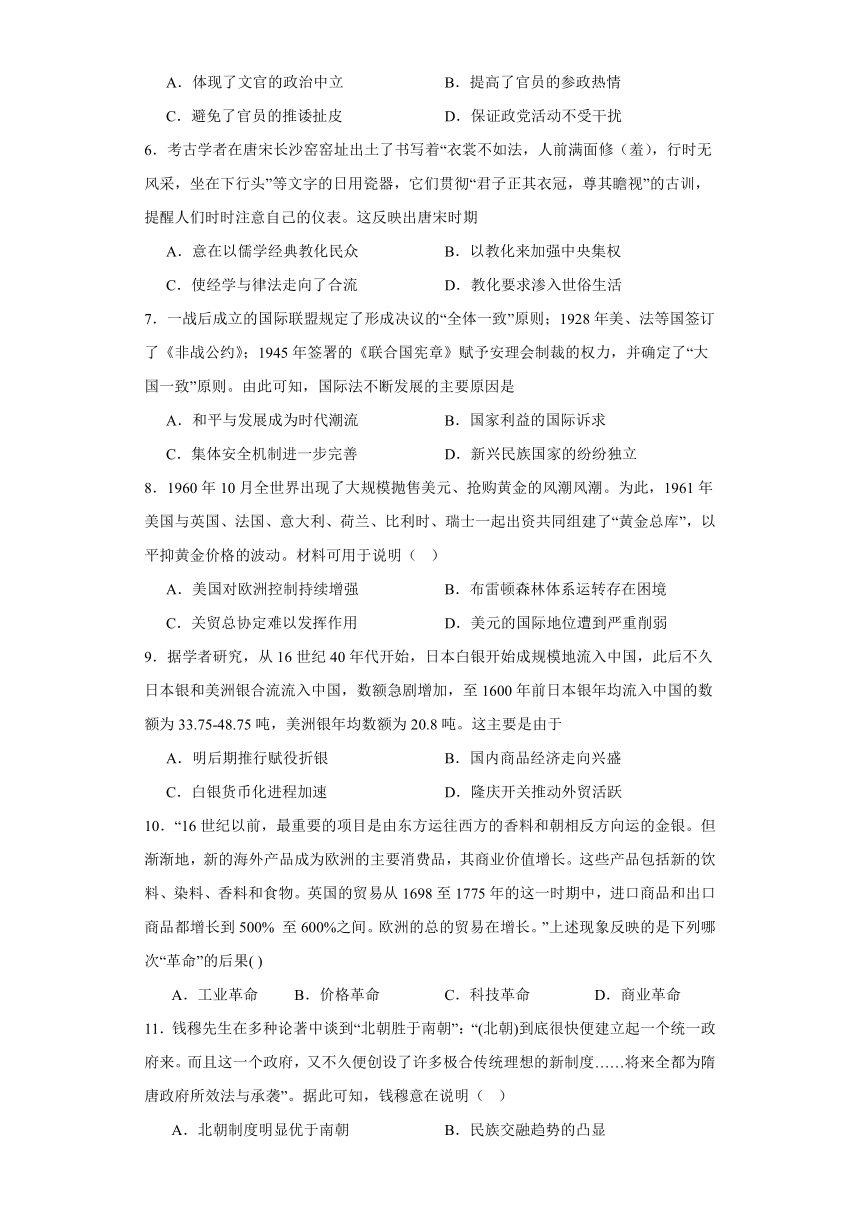

15.下图为唐诗《静夜思》的日文翻译,这反映了( )

A.中国传统文化海纳百川 B.中华文化强大的辐射力

C.汉字成为世界性通用文字 D.诗是中日交流的主要载体

16.古希腊数学家毕达哥拉斯发现,“一切给我们认识的事物都具有一个数,而没有什么数既不能设想又不能认识”,毕达哥拉斯学派的主要任务就是去探究万事万物之间的数量关系,通过数量关系了解宇宙本质,试图回答有关人类自身存在的问题。这反映了

A.数学是人类科学中最基础性的科学

B.把数学从宗教束缚中解放出来的强烈愿望

C.智者学派个人主义色彩浓厚的主观臆测

D.人的价值实现在于人的理性精神的追求

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一1750年英国城镇人口约占全国总人口的21%,1851年增加到52%,城市人口首次超过农村人口。同时,城市的数量不断增加,1851年,英国已有580多座城镇,十万人以上的城市已有7个,移民人数约1790万人。这时期推动城市增长的因素有很多,如大型纺织和钢铁工业,海外贸易和服务业的急速扩张,铁路的延伸等,制造业城镇、港口城镇和休闲城镇层出不穷。英国的近代城市化并无先例可循,此时的英国又是处在自由主义时期,城市化发展产生了区域的非均衡性、城市基础设施不足和组织混乱等一系列社会问题。

——摘编自彼得·克拉克《欧洲城镇史》

材料二20世纪中后期,在城市化发展水平较高的西方发达国家中出现了逆城市化的趋势。这里的“逆”,并不是指城市人口的农村化,而是指大城市中心人口过度聚集,开始逐步向城市周边迁移,同时城市中心的部分工业、商业等经济活动也向周围蔓延扩散。随着逆城市化现象的发展,城市周围农村地区发展迅速,而城市中心出现了衰退趋势。

——摘编自曹立杰《中国城市化进程中的逆城市化研究》

材料三1978到2017年,中国城镇人口从1.7亿增长到8.1亿,中国经历了大规模快速城镇化过程。1984年10月,党的十二届三中全会出台《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确要求“城市政府应该集中力量搞好城市规划、建设和管理,加强各种公用设施的建设,进行环境的综合治理。”党的十八大报告强调:“要根据实际,合理控制人口密度。建设一批产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的郊区新城,推动多中心、郊区化发展。同时,有序推动数字城市建设,提高智能管理能力,逐步解决中心城区人口和功能过密问题。”

——摘编自《百年党史》

(1)结合材料一和所学知识,概括近代英国城市化的特点和原因。

(2)结合材料二和所学知识,分析逆城市化现象出现的背景。

(3)综合上述材料和所学知识,总结改革开放以来中国城市治理的经验。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 甘蔗原产热带,于公元前传播、种植于印度及南洋地区。早在先秦时期,中国南方就已开始种植甘蔗,常见的食用方法为榨取“柘浆”直接饮用,或作为水果生啖。…唐代以前,在不产甘蔗的北方,人们要想品尝石蜜的滋味,就得依靠沿丝绸之路远道而来的外国使团和西域胡商。他们带来的“西国石蜜”产于西域,不但易携带、易储存,而且滋味品质都优于南方粗制的蔗饧。…宋元时期,产于南方的糖霜在此时不但乘船北上,哺育北方省份,而且也漂洋过海,向南销往占城、真腊、三佛齐、单马令等南洋国家,甚至到达波斯、罗马等地。“中国糖”这一朵小荷,由此开始在世界舞台崭露头角。…中国制造的白糖与脱色技术在明代传入印度孟加拉,此后在印地语、孟加拉语等几种印度语言中,白糖均被称为“继尼”,意为“中国的”。

——李颖《丝路“糖史”》

材料二 在很长一段时间内,地中海沿岸地区生产的蔗糖一直成为北非、中东和欧洲大陆的供应基地,直到16世纪晚期新大陆殖民地的蔗糖生产渐入佳境后才结束。…哥伦布于1493年开启第二次远航,在非洲加那利群岛的短暂停留让他首次将甘蔗种植技术带到了气候环境适宜其生长的新大陆,落脚,点是西班牙殖民地圣多明哥(今多米尼加首都),而后再由此地运往欧洲。16世纪,在西班牙的新大陆殖民地及葡萄牙治下的巴西等地肥沃的土地上,遍布着一望无际的甘蔗田以及数以千万计的黑奴。…眼见西班牙在美洲赚得盆满钵满,英国和法国按捺不住,不仅开始打劫西班牙商船,还对其领地进行蚕食和瓜分。17世纪初英法两国也各自开始建立西印度群岛殖民属地,种植甘蔗并在加工成糖浆后贩运回欧洲。…蔗糖产量稳步提升,如1655年就有283吨“白黏土糖”和6667吨“黑砂糖”在英国殖民地巴巴多斯生产出来,这之后至19世纪中期,蔗糖在英国和其殖民地范围内可以自给自足。

——颜婷《甜蜜的力量一从“糖史”看世界交流史》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括中国古代糖业发展的特点,并说明其影响。

(2)根据材料二,结合所学知识,指出与西方糖业发展相关的历史现象。

(3)结合以上材料,谈谈你对文明交往的认识。

三、论述题

19.阅读下列材料,完成相关要求。

材料 胡光墉破产案太平天国运动时期,胡光墉进入左宗棠幕府,为左氏办理军需后勤,兼办洋务。1876年,左宗棠西征新疆,胡光墉为左氏筹借巨额洋款被朝廷嘉许,成为显赫一时的红顶商人。后来,胡光墉依仗与左氏的关系,在东南各省开设钱庄和票号,甚至经营当时私人票号被禁止的官款业务。

1883年,上海爆发金融危机,加上中越边境紧张,胡光墉的阜康票号因挤兑风波而倒闭,紧随而来的是官款索赔问题。清政府谕令左宗棠查办阜康官亏案。左宗棠虽与胡光墉私交甚密,但因阜康票号官亏案牵涉事大,并没有对其偏袒。按制,亏空的款项由当事人用自己的财产抵偿亏损的公款即可。

本以为此案就此结案。然而,陕督谭钟麟质疑胡光墉在西征借款中存在“不当得利”,由此牵涉出户部清算胡光墉历史经济问题的两大案件。第一、华商股份案。西征筹饷过程中,胡光墉按章设立乾泰公司,共筹集350万两,其中汇丰银行和华商各认股175万两。胡光墉被质疑华商股份为其隐形资产。左宗棠认为“华商股内实有洋行伙友附股”,肯定胡光墉“并无股份”,并有债票为据。而户部阎敬铭认为胡氏“出身市侩,积惯架空罔利”。1884年7月,户部在无确切证据的前提下,凭借权力认定华商股份是胡氏隐形资产,并强行追索15万两。第二、行用水脚银案。行用水脚银是胡光墉经手西征借款因公报销的相关费用。此费符合清政府默许的“援案开报”、汇单奏销的惯例。户部对此提出质疑,认定行用水脚等106784两皆为胡光墉“擅扣滥支”之款。左宗棠等人回应了户部的相关质疑,称水脚银“驻鄂粮台有案可查,非胡革道所能掩饰”。曾国荃称报销依据并非户部标准,而是“轮船之定章,特数目多寡之间有不可概论耳”。案件的最终结果是:清政府谕令浙江省从胡氏产业内迅速变价照数凑齐106784两,于闰五月以前解交甘肃粮台应用。

胡光墉资金周转失灵,又受外商排挤,被迫贱卖资产。最终,胡光墉被革职抄家,郁郁而终。

——摘编自牛澎涛《析论清政府对胡光墉破产清算案的审理》

根据材料并结合所学知识,选取胡光墉破产案的一个角度,谈谈自己的看法,并予以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)。

参考答案:

1.D

【详解】西周、春秋时期军事领导体制文武不分,战国时期文武分离且由国君任命,这是中国古代官僚体制发展的体现,故而有利于推动中国古代政治制度的转型,故选D;中国古代世袭制从未消亡,故A错误;B、C与材料无关,故应排除。

2.A

【详解】本题是单类型单选题,据题干可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是罗马帝国时期。考查古罗马政治。根据材料可知,在罗马帝国时期,虽然权力为罗马皇帝所有,但是国家元首的称号为元老院授予,根据材料“他不过是元老院和人民赋予特别行政官的权力”可知,这一时期的罗马仍然保留着一定的民主因素,A项正确;罗马贵族统治在共和国时期已经确立,排除B项;这是罗马帝国时期,排除C项;元老院职能得以“扩大”材料未体现出,排除D项。故选A项。

3.B

【详解】根据材料中的“1832年改革扩大了工业资产阶级权利,1867年改革使小资产阶级和工人上层获得选举权,1884年改革,赋予农业工人选举权利”信息可知,在英国的三次议会改革中获得选举权的阶层越来越多,这和资本主义经济的发展要求是相适应的,B项正确;这三次议会改革是使部分阶层获得了选举权,不是实现了公民的普选权,排除A项;材料仅体现的是选举权范围的扩大,无法体现“人民民主专政”的基本建立,排除C项;材料仅体现了选举权范围的扩大,“议会的权力中心地位”无法体现,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。据材料图片可知,时间为1944年,为全面抗战时期,会议内容为村选大会,体现了中国共产党在基层民主建设上的探索,C项正确;中共人民民主政权的尝试是在江西瑞金建立的中华苏维埃共和国,排除A项;中共抗日民主政权建设主要表现为三三制原则,材料内容为村选,排除B项;农业合作社成立的时间是新中国成立后,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、推断题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪(英国)。据本题材料“”“禁止文官参加政治活动”“不得兼任议员”“不得参加政党”的描述,并结合所学知识可知,在英国文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,这些规定体现了文官的政治中立,A项正确;材料内容描述反映的是英国文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,而非是为了提高官员的参政热情,排除B项;材料中没有防止官员推诿扯皮的相关论述,无法凭材料得出该结论,排除C项;材料内容描述反映的是英国文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,保障国家正常的运转,而非是为了保证政党活动不受干扰,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐宋时期(中国)。据材料可知,长沙窑生产的日用瓷器是人们日常生活所用之物,在这些器物上写着能体现教化主张的诗歌,这反映出唐宋时期教化要求渗入世俗生活,D项正确;材料强调的是教化的世俗化,而不是用儒学经典教化民众,排除A项;仅凭长沙窑出土的瓷器内容,不足以反映出中央集权的加强,排除B项;材料不涉及律法,无法得出经学与律法走向了合流,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】由于各国政治经济发展不平衡,为了调整各国间的利益,因此出现材料中的国际法不断调整,即国家利益的国际诉求引发了国际法的调整,B项正确;冷战后,和平与发展是时代主流,排除A项;C项是表现而非原因,排除;二战后新兴民族国家的纷纷独立,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据材料并结合所学可知,1944年布雷顿森林会议确立了以美元为核心的国际货币体系,即布雷顿森林体系。布雷顿森林体系确定35美元兑换1盎司黄金的固定比值,其成员国的货币与美元挂钩,美元取得了在资本主义世界货币体系中的霸权地位。但到1960年10月全世界出现了大规模抛售美元、抢购黄金的风潮风潮。为此,1961年美国与英国、法国、意大利、荷兰、比利时、瑞士一起出资共同组建了“黄金总库”,以平抑黄金价格的波动。这说明布雷顿森林体系运转存在困境,B项正确;布雷顿森林体系的运转出现问题,且美国与欧洲国家共同出资组建“黄金总库”,表明美国对欧洲的控制减弱,排除A项;关贸总协定的宗旨是促进自由贸易,这与题意不符,排除C项;当时布雷顿森林体系依然存在,美元仍处于资本主义世界货币金融领域的霸主地位,美元的国际地位并未遭到严重削弱,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据所学知识可知,海外白银大量流入中国,明后期白银货币化进程加速,C项正确;隆庆开关发生于16世纪60年代,此后万历年间全面推行“一条鞭法”改革,而材料显示“从16世纪40年代开始,日本白银开始成规模地流入中国”,排除AD项;国内商品经济走向兴盛推动对流通中货币需求的增加,而当时中国市场上同时流通纸币、铜钱、白银等多种货币,B项并非主要原因,排除B项。故选C项。

10.D

【详解】试题分析:本题考查学生解读史料获取信息的能力,材料中“包括新的饮料、染料、香料和食物。英国的贸易从1698至1775年的这一时期中,进口商品和出口商品都增长到500% 至600%之间。欧洲的总的贸易在增长”说明的是商品种类和贸易中心扩大,属于商业革命,故D项正确。

考点:资本主义世界市场形成与发展·新航路开辟·商业革命

11.D

【详解】材料强调北朝之所以胜于南朝在于北朝制度被隋唐继承,对隋唐的影响很大。隋唐政府对北朝创设的新制度的效法与承袭,促进了隋唐时期的繁荣,D项正确;材料没有对比南北朝的制度差异,排除A项;材料不涉及民族交融,排除B项;材料中没有体现出北朝皇权与世族的关系,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪30年代后期(苏联)。依据材料信息“工业方面没有了资本家,农业方面没有了富农,商业流转方面没有了商人和投机”并结合所学可知,20世纪30年代,斯大林执政时期,苏联逐步形成了一套高度集中的政治经济体制,B项正确;1934年,苏联政府宣布农业集体化基本实现,排除A项;30年代资本主义的经济危机并未波及苏联,排除C项;斯大林模式后期逐步走向僵化,未能持续推动苏联经济的高速发展,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】从“天命”不可转移到“敬天保民”,可以看出,周代能够更加理性地看待天人之间的关系,故B项正确;科学的说法错误,排除A;“形成了”说法错误,排除C;从“天命”不可转移到“敬天保民”反映出神权色彩已经有所削弱,故D项错误。

14.D

【详解】根据材料以及结合所学知识可知,朱熹认为要把握“理”,就需要通过“格物致知”的方法,通过接触世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对先天存在的“理”的体验,最终贯通明“理”,这其中体现了一定的科学探究精神,而格物致知的目的在于明道德之善而非求科学之真,排除B项,选D项;汉武帝时期实现思想的统一,排除A项;材料强调格物致知的目的在于明道德之善,而不是追求政治的清明,排除C项。故选D项。

【点睛】

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国和日本。根据图片信息可知,日本文字中直接引用了某些汉字,结合所学可知,日本人先是直接使用汉字,后来根据日本语言的发音,借用汉字的楷体笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名,这体现了中华文化对日本影响很大,反映了中华文化强大的辐射力,B项正确;材料体现日本文化对中华文化的学习借鉴,不体现中华文化本身的特点,排除A项;世界通用文字是英语,且仅凭中日两国看不出“世界通用”,排除C项;材料不涉及其他信息,仅凭一首诗得不出“主要载体”,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题考查古希腊人文精神。材料“探究万事万物之间的数量关系,通过数量关系了解宇宙本质,试图回答有关人类自身存在的问题”反映了古希腊时期对宇宙和人类的理性探究,体现了人的理性精神的追求,故D正确;仅凭材料信息并不能说明数学是人类科学中最基础性的科学,故A排除;材料未涉及宗教束缚,而且古希腊时期并没有天主教的宗教束缚,故B排除;材料没有反映智者学派的主观臆测,而是反映理性探究,故C排除。

【点睛】本题解题的关键是紧扣材料信息“通过数量关系了解宇宙本质,试图回答有关人类自身存在的问题”,学生应该结合所学知识从人的理性精神入手,即可排除无关选项。

17.(1)特点:速度快、规模大;伴随工业化而来;无先例可循,具有创新性;缺少监管,具有自发性、不平衡性;导致了一系列社会问题的产生。(任答3点)

原因:资产阶级代议制的确立和完善;圈地运动的开展;工业革命的开展;交通运输业的发展。(任答2点)

(2)背景:城市过度膨胀导致“城市病”的出现(人口密集、环境恶化、就业困难、生活成本高、生活舒适度下降等);城市产业结构的调整;交通通讯发展迅速,缩短了城乡距离。(任答2点)

(3)经验:坚持党的领导;发挥政府的主导作用;制定法律法规保障城市治理;做好城市规划,加强公用设施建设;控制人口密度,推动卫星城建设;利用信息技术提高城市智能化管理水平。(任答3点)

【详解】(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是近代英国。第一小问英国城市化的特点,据材料一“1750年英国城镇人口约占全国总人口的21%,1851年增加到52%”“城市数量不断增加,1851年十万以上的城市已有7个,移民人数约1790万人”得出,速度快、规模大;据材料一中城市化发展的时间1750-1851,可知,城市化伴随着工业化而展开;据材料一“英国的近代城市化无先例可循”得出,无先例可循,具有创新性;据材料一“此时的英国又是处在自由主义时期”结合所学知识可知,由于处于自由主义时期,所以英国城市化又具有“缺少监管,具有自发性、不平衡性”等特点;据材料一“城市化发展产生了区域的非均衡性、城市基础设施不足和组织混乱等一系列社会问题”可知,导致了一系列社会问题的产生。第二小问概括近代英国城市化的原因,结合近代英国的历史从政治、经济和交通等方面来回答,从政治上说,资产阶级代议制的确立和完善;从经济上说,圈地运动的开展;工业革命的开展;从交通发展角度来说,交通运输业的发展。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是20世纪中后期(世界)。分析逆城市化现象出现的背景,根据材料二“大城市中心人口过度聚集开始逐步向城市周边迁移”可知,城市过度膨胀导致“城市病”的出现;根据材料二“城市中心的部分工业、商业等经济活动也向周围蔓延扩散”可知,城市产业结构的调整;除此之外结合现代技术的发展可知,交通通讯发展迅速,缩短了城乡距离。

(3)本题是特点类材料分析题。时空是1978到2017年(中国)。总结改革开放以来中国城市治理的经验,根据材料三“党的十二届三中全会出台……”及“党的十八大报告强调……”等并结合所学可得出,坚持党的领导;发挥政府的主导作用;制定法律法规保障城市治理等;根据材料三“城市政府应该集中力量搞好城市规划……”并结合所学可得出,做好城市规划,加强公用设施建设;控制人口密度,推动卫星城建设;利用信息技术提高城市智能管理能力等。

18.(1)特点:制糖业历史悠久;原料以甘蔗为主;产地主要在南方;注重与国外的技术交流,制糖技术不断创新。

影响:促进了南北经济的发展;为经济发展提供了技术革新的动力;加强了中外的经济交流。

(2)历史现象:地中海在16世纪前是西方制糖业的中心;西方糖业的发展是伴随着新航路的开辟和殖民扩张;列强的殖民地成为重要的产糖区。

(3)认识:古代东方文明和西方文明的交流是世界文明交流的最主要形式;文明交往以和平为主;殖民扩张和暴力掠夺也可以促进文明的交往;文明交往是相互间的交流。

【详解】(1)本题第一问特点类材料分析题。时空是中国和世界古代史。据材料“早在先秦时期,中国南方就已开始种植甘蔗”,可以得出特点一制糖业历史悠久;“常见的食用方法为榨取“柘浆”直接饮用,”,可以得出特点二为原料以甘蔗为主;“唐代以前,在不产甘蔗的北方”,得出产地主要在南方;“宋元时期,产于南方的糖霜在此时不但乘船北上,哺育北方省份,而且也漂洋过海,向南销往占城、真腊、三佛齐、单马令等南洋国家,甚至到达波斯、罗马等地。…中国制造的白糖与脱色技术在明代传入印度孟加拉,”,可以得出特点四注重与国外的技术交流,制糖技术不断创新。

本题第二问影响类材料分析题。时空是中国和世界古代史。“宋元时期,产于南方的糖霜在此时不但乘船北上,哺育北方省份,而且也漂洋过海,向南销往占城、真腊、三佛齐、单马令等南洋国家,甚至到达波斯、罗马等地。”,可以得出促进了南北经济的发展;加强了中外的经济交流。“中国制造的白糖与脱色技术”,可以得出为经济发展提供了技术革新的动力。

(2)本题是背景类材料分析题。据材料“在很长一段时间内,地中海沿岸地区生产的蔗糖一直成为北非、中东和欧洲大陆的供应基地”,可以得出地中海在16世纪前是西方制糖业的中心;据材料“哥伦布于1493年开启第二次远航,在非洲加那利群岛的短暂停留让他首次将甘蔗种植技术带到了气候环境适宜其生长的新大陆,落脚,点是西班牙殖民地圣多明哥”,西方糖业的发展是伴随着新航路的开辟和殖民扩张;据材料“16世纪,在西班牙的新大陆殖民地及葡萄牙治下的巴西等地肥沃的土地上,遍布着一望无际的甘蔗田”,列强的殖民地成为重要的产糖区。

(3)本题是认识类材料分析题。结合材料一和二,据材料“甘蔗原产热带,于公元前传播、种植于印度及南洋地区。此后在印地语、孟加拉语等几种印度语言中,白糖均被称为“继尼”,意为“中国的”。”,可以得出古代东方文明和西方文明的交流是世界文明交流的最主要形式;文明交往以和平为主;据材料“眼见西班牙在美洲赚得盆满钵满,英国和法国按捺不住,不仅开始打劫西班牙商船,还对其领地进行蚕食和瓜分。”,殖民扩张和暴力掠夺也可以促进文明的交往;文明交往是相互间的交流。

19.〖示例〗看法:晚清错综复杂的官商关系影响了商业发展。

阐述:胡光墉破产案揭示了晚清时期官商关系的错综复杂,而胡光墉的成败皆在于此。

晚清内忧外患,中国民族经济发展举步维艰。而胡光墉作为一介商人,之所以盛极一时,除了他本人善于经营外,还因为他的官商双重身份。他借用左宗棠的官场人脉和权力,获得了正常商业规则下所不能获得的高额回报。

胡光墉之所以破产也与清廷有莫大关系。19世纪80年代,上海爆发金融危机,加之中法战争,加剧了金融行业的挤兑。胡光墉经营的最核心的阜康票号倒闭。早年胡光墉经营官款业务,获得高额利润。但这也给清政府趁机追缴官款提供了可能。同时,由官亏案牵涉出两件陈年旧案。清廷在已经盖棺定论或未查明真相情况下强行给胡光墉定罪,扼杀了胡光墉利用官商两界回笼、筹措资金进行商业搏杀的最后可能。

清廷严厉清查胡光墉﹐一则是为缓解海防财政吃紧;二则趁机整顿金融,打击投机商人。这反映出晚清官商行走于权力,商业规则空隙之间的隐患。事实证明:权力大于规则的商业环境,并不能给晚清官商乃至所有商人的切身利益带来稳定、切实的保障。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是近代中国。看法:从胡光墉发迹、破产同晚清政府之间的关系来看,晚清错综复杂的官商关系影响了商业发展。关于阐释可从近代民族经济发展、左宗棠对胡光庸商业发展的推动作用、19世纪80年年代的国际形势和金融危机以及政府态度对胡光庸破产的影响等角度进行分析,最后进行归纳总结。若其它角度言之成理也可。

高二上学期期末历史试题

一、单选题

1.西周、春秋时期,列国军事领导体制的特点是“寓将于卿”,即卿大夫一身而兼文、武二职,他们既是行政长官,又是军事将领。战国时期,列国实行文、武分离体制,列国的将由国君任命,直接对国君负责。这种做法

A.标志着世袭制走向消亡 B.标志着封建生产关系开始出现

C.削弱了诸侯国君的权力 D.推动了中国古代政治制度的转型

2.公元前29年,屋大维被元老院授予元首称号(第一公民),第二年,他成为元老院首席元老;公元前23年,他将罗马行省划分为元首行省和元老行省。对此英国政治学家塞缪尔称:“他不是上帝的化身,不是上帝之子……他只不过被元老院和人民赋予特别行政官的权力。”这一状况( )

A.表明罗马政治存在一定的民主因素 B.使贵族统治在罗马确立起来

C.有利于推动罗马共和国的对外扩张 D.反映出元老院职能得以扩大

3.19世纪,英国议会选举制度进行了三次改革。1832年改革扩大了工业资产阶级权利,1867年改革使小资产阶级和工人上层获得选举权,1884年改革,赋予农业工人选举权利。三次议会改革( )

A.逐步实现了公民的普选权 B.适应了社会经济的发展要求

C.基本建立了人民民主专政 D.巩固了议会的权力中心地位

4.1944年版画《村选大会》(如图)描绘了当时的村选场景。此美术作品可以用来研究( )

A.中共人民民主政权的尝试 B.中共抗日民主政权建设

C.基层民主建设的早期探索 D.农业合作社成立的场景

5.在英国,其内部纪律禁止文官参加政治活动。如文官不得兼任议员,也不得作为议员候选人或为议员候选人从事竞选活动,除非先辞去文官职务;不得参加政党,担任政党政治机构官员,或为政党从事政治活动。这些规定( )

A.体现了文官的政治中立 B.提高了官员的参政热情

C.避免了官员的推诿扯皮 D.保证政党活动不受干扰

6.考古学者在唐宋长沙窑窑址出土了书写着“衣裳不如法,人前满面修(羞),行时无风采,坐在下行头”等文字的日用瓷器,它们贯彻“君子正其衣冠,尊其瞻视”的古训,提醒人们时时注意自己的仪表。这反映出唐宋时期

A.意在以儒学经典教化民众 B.以教化来加强中央集权

C.使经学与律法走向了合流 D.教化要求渗入世俗生活

7.一战后成立的国际联盟规定了形成决议的“全体一致”原则;1928年美、法等国签订了《非战公约》;1945年签署的《联合国宪章》赋予安理会制裁的权力,并确定了“大国一致”原则。由此可知,国际法不断发展的主要原因是

A.和平与发展成为时代潮流 B.国家利益的国际诉求

C.集体安全机制进一步完善 D.新兴民族国家的纷纷独立

8.1960年10月全世界出现了大规模抛售美元、抢购黄金的风潮风潮。为此,1961年美国与英国、法国、意大利、荷兰、比利时、瑞士一起出资共同组建了“黄金总库”,以平抑黄金价格的波动。材料可用于说明( )

A.美国对欧洲控制持续增强 B.布雷顿森林体系运转存在困境

C.关贸总协定难以发挥作用 D.美元的国际地位遭到严重削弱

9.据学者研究,从16世纪40年代开始,日本白银开始成规模地流入中国,此后不久日本银和美洲银合流流入中国,数额急剧增加,至1600年前日本银年均流入中国的数额为33.75-48.75吨,美洲银年均数额为20.8吨。这主要是由于

A.明后期推行赋役折银 B.国内商品经济走向兴盛

C.白银货币化进程加速 D.隆庆开关推动外贸活跃

10.“16世纪以前,最重要的项目是由东方运往西方的香料和朝相反方向运的金银。但渐渐地,新的海外产品成为欧洲的主要消费品,其商业价值增长。这些产品包括新的饮料、染料、香料和食物。英国的贸易从1698至1775年的这一时期中,进口商品和出口商品都增长到500% 至600%之间。欧洲的总的贸易在增长。”上述现象反映的是下列哪次“革命”的后果( )

A.工业革命 B.价格革命 C.科技革命 D.商业革命

11.钱穆先生在多种论著中谈到“北朝胜于南朝”:“(北朝)到底很快便建立起一个统一政府来。而且这一个政府,又不久便创设了许多极合传统理想的新制度……将来全都为隋唐政府所效法与承袭”。据此可知,钱穆意在说明( )

A.北朝制度明显优于南朝 B.民族交融趋势的凸显

C.皇权与世族相互依赖 D.制度创新和继承促进隋唐繁荣

12.20世纪30年代后期,苏联的工业方面没有了资本家,农业方面没有了富农,商业流转方面没有了商人和投机。这一现象( )

A.意在推进苏联农业集体化进程 B.体现了高度集中的经济体制

C.折射出危机困扰下的民族自信 D.持续推动了经济的高速发展

13.“天命”是商周时期的重要观念,商人认为“天命”不可转移,而周人认为“皇天无亲,唯德是辅”,统治者为了获得“天命”,必须“敬天保民”。这表明周代

A.科学观念的出现 B.对天的认识理性化

C.形成了民本思想 D.神权色彩非常浓厚

14.朱熹在解释“格物致知”时说,只是对一事一物具体之理的认识而并不是认识的最终目的,其最终目的是要获得对最高天理的认识,人之心应指向最高层次的知识。“万物皆有此理,理皆同出一原。”据此可知,朱熹认为“格物致知”的终极目标是

A.实现思想的统一 B.探求科学之真

C.追求政治的清明 D.探寻道德之善

15.下图为唐诗《静夜思》的日文翻译,这反映了( )

A.中国传统文化海纳百川 B.中华文化强大的辐射力

C.汉字成为世界性通用文字 D.诗是中日交流的主要载体

16.古希腊数学家毕达哥拉斯发现,“一切给我们认识的事物都具有一个数,而没有什么数既不能设想又不能认识”,毕达哥拉斯学派的主要任务就是去探究万事万物之间的数量关系,通过数量关系了解宇宙本质,试图回答有关人类自身存在的问题。这反映了

A.数学是人类科学中最基础性的科学

B.把数学从宗教束缚中解放出来的强烈愿望

C.智者学派个人主义色彩浓厚的主观臆测

D.人的价值实现在于人的理性精神的追求

二、材料分析题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一1750年英国城镇人口约占全国总人口的21%,1851年增加到52%,城市人口首次超过农村人口。同时,城市的数量不断增加,1851年,英国已有580多座城镇,十万人以上的城市已有7个,移民人数约1790万人。这时期推动城市增长的因素有很多,如大型纺织和钢铁工业,海外贸易和服务业的急速扩张,铁路的延伸等,制造业城镇、港口城镇和休闲城镇层出不穷。英国的近代城市化并无先例可循,此时的英国又是处在自由主义时期,城市化发展产生了区域的非均衡性、城市基础设施不足和组织混乱等一系列社会问题。

——摘编自彼得·克拉克《欧洲城镇史》

材料二20世纪中后期,在城市化发展水平较高的西方发达国家中出现了逆城市化的趋势。这里的“逆”,并不是指城市人口的农村化,而是指大城市中心人口过度聚集,开始逐步向城市周边迁移,同时城市中心的部分工业、商业等经济活动也向周围蔓延扩散。随着逆城市化现象的发展,城市周围农村地区发展迅速,而城市中心出现了衰退趋势。

——摘编自曹立杰《中国城市化进程中的逆城市化研究》

材料三1978到2017年,中国城镇人口从1.7亿增长到8.1亿,中国经历了大规模快速城镇化过程。1984年10月,党的十二届三中全会出台《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确要求“城市政府应该集中力量搞好城市规划、建设和管理,加强各种公用设施的建设,进行环境的综合治理。”党的十八大报告强调:“要根据实际,合理控制人口密度。建设一批产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的郊区新城,推动多中心、郊区化发展。同时,有序推动数字城市建设,提高智能管理能力,逐步解决中心城区人口和功能过密问题。”

——摘编自《百年党史》

(1)结合材料一和所学知识,概括近代英国城市化的特点和原因。

(2)结合材料二和所学知识,分析逆城市化现象出现的背景。

(3)综合上述材料和所学知识,总结改革开放以来中国城市治理的经验。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 甘蔗原产热带,于公元前传播、种植于印度及南洋地区。早在先秦时期,中国南方就已开始种植甘蔗,常见的食用方法为榨取“柘浆”直接饮用,或作为水果生啖。…唐代以前,在不产甘蔗的北方,人们要想品尝石蜜的滋味,就得依靠沿丝绸之路远道而来的外国使团和西域胡商。他们带来的“西国石蜜”产于西域,不但易携带、易储存,而且滋味品质都优于南方粗制的蔗饧。…宋元时期,产于南方的糖霜在此时不但乘船北上,哺育北方省份,而且也漂洋过海,向南销往占城、真腊、三佛齐、单马令等南洋国家,甚至到达波斯、罗马等地。“中国糖”这一朵小荷,由此开始在世界舞台崭露头角。…中国制造的白糖与脱色技术在明代传入印度孟加拉,此后在印地语、孟加拉语等几种印度语言中,白糖均被称为“继尼”,意为“中国的”。

——李颖《丝路“糖史”》

材料二 在很长一段时间内,地中海沿岸地区生产的蔗糖一直成为北非、中东和欧洲大陆的供应基地,直到16世纪晚期新大陆殖民地的蔗糖生产渐入佳境后才结束。…哥伦布于1493年开启第二次远航,在非洲加那利群岛的短暂停留让他首次将甘蔗种植技术带到了气候环境适宜其生长的新大陆,落脚,点是西班牙殖民地圣多明哥(今多米尼加首都),而后再由此地运往欧洲。16世纪,在西班牙的新大陆殖民地及葡萄牙治下的巴西等地肥沃的土地上,遍布着一望无际的甘蔗田以及数以千万计的黑奴。…眼见西班牙在美洲赚得盆满钵满,英国和法国按捺不住,不仅开始打劫西班牙商船,还对其领地进行蚕食和瓜分。17世纪初英法两国也各自开始建立西印度群岛殖民属地,种植甘蔗并在加工成糖浆后贩运回欧洲。…蔗糖产量稳步提升,如1655年就有283吨“白黏土糖”和6667吨“黑砂糖”在英国殖民地巴巴多斯生产出来,这之后至19世纪中期,蔗糖在英国和其殖民地范围内可以自给自足。

——颜婷《甜蜜的力量一从“糖史”看世界交流史》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括中国古代糖业发展的特点,并说明其影响。

(2)根据材料二,结合所学知识,指出与西方糖业发展相关的历史现象。

(3)结合以上材料,谈谈你对文明交往的认识。

三、论述题

19.阅读下列材料,完成相关要求。

材料 胡光墉破产案太平天国运动时期,胡光墉进入左宗棠幕府,为左氏办理军需后勤,兼办洋务。1876年,左宗棠西征新疆,胡光墉为左氏筹借巨额洋款被朝廷嘉许,成为显赫一时的红顶商人。后来,胡光墉依仗与左氏的关系,在东南各省开设钱庄和票号,甚至经营当时私人票号被禁止的官款业务。

1883年,上海爆发金融危机,加上中越边境紧张,胡光墉的阜康票号因挤兑风波而倒闭,紧随而来的是官款索赔问题。清政府谕令左宗棠查办阜康官亏案。左宗棠虽与胡光墉私交甚密,但因阜康票号官亏案牵涉事大,并没有对其偏袒。按制,亏空的款项由当事人用自己的财产抵偿亏损的公款即可。

本以为此案就此结案。然而,陕督谭钟麟质疑胡光墉在西征借款中存在“不当得利”,由此牵涉出户部清算胡光墉历史经济问题的两大案件。第一、华商股份案。西征筹饷过程中,胡光墉按章设立乾泰公司,共筹集350万两,其中汇丰银行和华商各认股175万两。胡光墉被质疑华商股份为其隐形资产。左宗棠认为“华商股内实有洋行伙友附股”,肯定胡光墉“并无股份”,并有债票为据。而户部阎敬铭认为胡氏“出身市侩,积惯架空罔利”。1884年7月,户部在无确切证据的前提下,凭借权力认定华商股份是胡氏隐形资产,并强行追索15万两。第二、行用水脚银案。行用水脚银是胡光墉经手西征借款因公报销的相关费用。此费符合清政府默许的“援案开报”、汇单奏销的惯例。户部对此提出质疑,认定行用水脚等106784两皆为胡光墉“擅扣滥支”之款。左宗棠等人回应了户部的相关质疑,称水脚银“驻鄂粮台有案可查,非胡革道所能掩饰”。曾国荃称报销依据并非户部标准,而是“轮船之定章,特数目多寡之间有不可概论耳”。案件的最终结果是:清政府谕令浙江省从胡氏产业内迅速变价照数凑齐106784两,于闰五月以前解交甘肃粮台应用。

胡光墉资金周转失灵,又受外商排挤,被迫贱卖资产。最终,胡光墉被革职抄家,郁郁而终。

——摘编自牛澎涛《析论清政府对胡光墉破产清算案的审理》

根据材料并结合所学知识,选取胡光墉破产案的一个角度,谈谈自己的看法,并予以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)。

参考答案:

1.D

【详解】西周、春秋时期军事领导体制文武不分,战国时期文武分离且由国君任命,这是中国古代官僚体制发展的体现,故而有利于推动中国古代政治制度的转型,故选D;中国古代世袭制从未消亡,故A错误;B、C与材料无关,故应排除。

2.A

【详解】本题是单类型单选题,据题干可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是罗马帝国时期。考查古罗马政治。根据材料可知,在罗马帝国时期,虽然权力为罗马皇帝所有,但是国家元首的称号为元老院授予,根据材料“他不过是元老院和人民赋予特别行政官的权力”可知,这一时期的罗马仍然保留着一定的民主因素,A项正确;罗马贵族统治在共和国时期已经确立,排除B项;这是罗马帝国时期,排除C项;元老院职能得以“扩大”材料未体现出,排除D项。故选A项。

3.B

【详解】根据材料中的“1832年改革扩大了工业资产阶级权利,1867年改革使小资产阶级和工人上层获得选举权,1884年改革,赋予农业工人选举权利”信息可知,在英国的三次议会改革中获得选举权的阶层越来越多,这和资本主义经济的发展要求是相适应的,B项正确;这三次议会改革是使部分阶层获得了选举权,不是实现了公民的普选权,排除A项;材料仅体现的是选举权范围的扩大,无法体现“人民民主专政”的基本建立,排除C项;材料仅体现了选举权范围的扩大,“议会的权力中心地位”无法体现,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。据材料图片可知,时间为1944年,为全面抗战时期,会议内容为村选大会,体现了中国共产党在基层民主建设上的探索,C项正确;中共人民民主政权的尝试是在江西瑞金建立的中华苏维埃共和国,排除A项;中共抗日民主政权建设主要表现为三三制原则,材料内容为村选,排除B项;农业合作社成立的时间是新中国成立后,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、推断题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪(英国)。据本题材料“”“禁止文官参加政治活动”“不得兼任议员”“不得参加政党”的描述,并结合所学知识可知,在英国文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,这些规定体现了文官的政治中立,A项正确;材料内容描述反映的是英国文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,而非是为了提高官员的参政热情,排除B项;材料中没有防止官员推诿扯皮的相关论述,无法凭材料得出该结论,排除C项;材料内容描述反映的是英国文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立,保障国家正常的运转,而非是为了保证政党活动不受干扰,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐宋时期(中国)。据材料可知,长沙窑生产的日用瓷器是人们日常生活所用之物,在这些器物上写着能体现教化主张的诗歌,这反映出唐宋时期教化要求渗入世俗生活,D项正确;材料强调的是教化的世俗化,而不是用儒学经典教化民众,排除A项;仅凭长沙窑出土的瓷器内容,不足以反映出中央集权的加强,排除B项;材料不涉及律法,无法得出经学与律法走向了合流,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】由于各国政治经济发展不平衡,为了调整各国间的利益,因此出现材料中的国际法不断调整,即国家利益的国际诉求引发了国际法的调整,B项正确;冷战后,和平与发展是时代主流,排除A项;C项是表现而非原因,排除;二战后新兴民族国家的纷纷独立,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据材料并结合所学可知,1944年布雷顿森林会议确立了以美元为核心的国际货币体系,即布雷顿森林体系。布雷顿森林体系确定35美元兑换1盎司黄金的固定比值,其成员国的货币与美元挂钩,美元取得了在资本主义世界货币体系中的霸权地位。但到1960年10月全世界出现了大规模抛售美元、抢购黄金的风潮风潮。为此,1961年美国与英国、法国、意大利、荷兰、比利时、瑞士一起出资共同组建了“黄金总库”,以平抑黄金价格的波动。这说明布雷顿森林体系运转存在困境,B项正确;布雷顿森林体系的运转出现问题,且美国与欧洲国家共同出资组建“黄金总库”,表明美国对欧洲的控制减弱,排除A项;关贸总协定的宗旨是促进自由贸易,这与题意不符,排除C项;当时布雷顿森林体系依然存在,美元仍处于资本主义世界货币金融领域的霸主地位,美元的国际地位并未遭到严重削弱,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】根据所学知识可知,海外白银大量流入中国,明后期白银货币化进程加速,C项正确;隆庆开关发生于16世纪60年代,此后万历年间全面推行“一条鞭法”改革,而材料显示“从16世纪40年代开始,日本白银开始成规模地流入中国”,排除AD项;国内商品经济走向兴盛推动对流通中货币需求的增加,而当时中国市场上同时流通纸币、铜钱、白银等多种货币,B项并非主要原因,排除B项。故选C项。

10.D

【详解】试题分析:本题考查学生解读史料获取信息的能力,材料中“包括新的饮料、染料、香料和食物。英国的贸易从1698至1775年的这一时期中,进口商品和出口商品都增长到500% 至600%之间。欧洲的总的贸易在增长”说明的是商品种类和贸易中心扩大,属于商业革命,故D项正确。

考点:资本主义世界市场形成与发展·新航路开辟·商业革命

11.D

【详解】材料强调北朝之所以胜于南朝在于北朝制度被隋唐继承,对隋唐的影响很大。隋唐政府对北朝创设的新制度的效法与承袭,促进了隋唐时期的繁荣,D项正确;材料没有对比南北朝的制度差异,排除A项;材料不涉及民族交融,排除B项;材料中没有体现出北朝皇权与世族的关系,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪30年代后期(苏联)。依据材料信息“工业方面没有了资本家,农业方面没有了富农,商业流转方面没有了商人和投机”并结合所学可知,20世纪30年代,斯大林执政时期,苏联逐步形成了一套高度集中的政治经济体制,B项正确;1934年,苏联政府宣布农业集体化基本实现,排除A项;30年代资本主义的经济危机并未波及苏联,排除C项;斯大林模式后期逐步走向僵化,未能持续推动苏联经济的高速发展,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】从“天命”不可转移到“敬天保民”,可以看出,周代能够更加理性地看待天人之间的关系,故B项正确;科学的说法错误,排除A;“形成了”说法错误,排除C;从“天命”不可转移到“敬天保民”反映出神权色彩已经有所削弱,故D项错误。

14.D

【详解】根据材料以及结合所学知识可知,朱熹认为要把握“理”,就需要通过“格物致知”的方法,通过接触世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对先天存在的“理”的体验,最终贯通明“理”,这其中体现了一定的科学探究精神,而格物致知的目的在于明道德之善而非求科学之真,排除B项,选D项;汉武帝时期实现思想的统一,排除A项;材料强调格物致知的目的在于明道德之善,而不是追求政治的清明,排除C项。故选D项。

【点睛】

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国和日本。根据图片信息可知,日本文字中直接引用了某些汉字,结合所学可知,日本人先是直接使用汉字,后来根据日本语言的发音,借用汉字的楷体笔画和草体,分别创制了字母片假名和平假名,这体现了中华文化对日本影响很大,反映了中华文化强大的辐射力,B项正确;材料体现日本文化对中华文化的学习借鉴,不体现中华文化本身的特点,排除A项;世界通用文字是英语,且仅凭中日两国看不出“世界通用”,排除C项;材料不涉及其他信息,仅凭一首诗得不出“主要载体”,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题考查古希腊人文精神。材料“探究万事万物之间的数量关系,通过数量关系了解宇宙本质,试图回答有关人类自身存在的问题”反映了古希腊时期对宇宙和人类的理性探究,体现了人的理性精神的追求,故D正确;仅凭材料信息并不能说明数学是人类科学中最基础性的科学,故A排除;材料未涉及宗教束缚,而且古希腊时期并没有天主教的宗教束缚,故B排除;材料没有反映智者学派的主观臆测,而是反映理性探究,故C排除。

【点睛】本题解题的关键是紧扣材料信息“通过数量关系了解宇宙本质,试图回答有关人类自身存在的问题”,学生应该结合所学知识从人的理性精神入手,即可排除无关选项。

17.(1)特点:速度快、规模大;伴随工业化而来;无先例可循,具有创新性;缺少监管,具有自发性、不平衡性;导致了一系列社会问题的产生。(任答3点)

原因:资产阶级代议制的确立和完善;圈地运动的开展;工业革命的开展;交通运输业的发展。(任答2点)

(2)背景:城市过度膨胀导致“城市病”的出现(人口密集、环境恶化、就业困难、生活成本高、生活舒适度下降等);城市产业结构的调整;交通通讯发展迅速,缩短了城乡距离。(任答2点)

(3)经验:坚持党的领导;发挥政府的主导作用;制定法律法规保障城市治理;做好城市规划,加强公用设施建设;控制人口密度,推动卫星城建设;利用信息技术提高城市智能化管理水平。(任答3点)

【详解】(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是近代英国。第一小问英国城市化的特点,据材料一“1750年英国城镇人口约占全国总人口的21%,1851年增加到52%”“城市数量不断增加,1851年十万以上的城市已有7个,移民人数约1790万人”得出,速度快、规模大;据材料一中城市化发展的时间1750-1851,可知,城市化伴随着工业化而展开;据材料一“英国的近代城市化无先例可循”得出,无先例可循,具有创新性;据材料一“此时的英国又是处在自由主义时期”结合所学知识可知,由于处于自由主义时期,所以英国城市化又具有“缺少监管,具有自发性、不平衡性”等特点;据材料一“城市化发展产生了区域的非均衡性、城市基础设施不足和组织混乱等一系列社会问题”可知,导致了一系列社会问题的产生。第二小问概括近代英国城市化的原因,结合近代英国的历史从政治、经济和交通等方面来回答,从政治上说,资产阶级代议制的确立和完善;从经济上说,圈地运动的开展;工业革命的开展;从交通发展角度来说,交通运输业的发展。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是20世纪中后期(世界)。分析逆城市化现象出现的背景,根据材料二“大城市中心人口过度聚集开始逐步向城市周边迁移”可知,城市过度膨胀导致“城市病”的出现;根据材料二“城市中心的部分工业、商业等经济活动也向周围蔓延扩散”可知,城市产业结构的调整;除此之外结合现代技术的发展可知,交通通讯发展迅速,缩短了城乡距离。

(3)本题是特点类材料分析题。时空是1978到2017年(中国)。总结改革开放以来中国城市治理的经验,根据材料三“党的十二届三中全会出台……”及“党的十八大报告强调……”等并结合所学可得出,坚持党的领导;发挥政府的主导作用;制定法律法规保障城市治理等;根据材料三“城市政府应该集中力量搞好城市规划……”并结合所学可得出,做好城市规划,加强公用设施建设;控制人口密度,推动卫星城建设;利用信息技术提高城市智能管理能力等。

18.(1)特点:制糖业历史悠久;原料以甘蔗为主;产地主要在南方;注重与国外的技术交流,制糖技术不断创新。

影响:促进了南北经济的发展;为经济发展提供了技术革新的动力;加强了中外的经济交流。

(2)历史现象:地中海在16世纪前是西方制糖业的中心;西方糖业的发展是伴随着新航路的开辟和殖民扩张;列强的殖民地成为重要的产糖区。

(3)认识:古代东方文明和西方文明的交流是世界文明交流的最主要形式;文明交往以和平为主;殖民扩张和暴力掠夺也可以促进文明的交往;文明交往是相互间的交流。

【详解】(1)本题第一问特点类材料分析题。时空是中国和世界古代史。据材料“早在先秦时期,中国南方就已开始种植甘蔗”,可以得出特点一制糖业历史悠久;“常见的食用方法为榨取“柘浆”直接饮用,”,可以得出特点二为原料以甘蔗为主;“唐代以前,在不产甘蔗的北方”,得出产地主要在南方;“宋元时期,产于南方的糖霜在此时不但乘船北上,哺育北方省份,而且也漂洋过海,向南销往占城、真腊、三佛齐、单马令等南洋国家,甚至到达波斯、罗马等地。…中国制造的白糖与脱色技术在明代传入印度孟加拉,”,可以得出特点四注重与国外的技术交流,制糖技术不断创新。

本题第二问影响类材料分析题。时空是中国和世界古代史。“宋元时期,产于南方的糖霜在此时不但乘船北上,哺育北方省份,而且也漂洋过海,向南销往占城、真腊、三佛齐、单马令等南洋国家,甚至到达波斯、罗马等地。”,可以得出促进了南北经济的发展;加强了中外的经济交流。“中国制造的白糖与脱色技术”,可以得出为经济发展提供了技术革新的动力。

(2)本题是背景类材料分析题。据材料“在很长一段时间内,地中海沿岸地区生产的蔗糖一直成为北非、中东和欧洲大陆的供应基地”,可以得出地中海在16世纪前是西方制糖业的中心;据材料“哥伦布于1493年开启第二次远航,在非洲加那利群岛的短暂停留让他首次将甘蔗种植技术带到了气候环境适宜其生长的新大陆,落脚,点是西班牙殖民地圣多明哥”,西方糖业的发展是伴随着新航路的开辟和殖民扩张;据材料“16世纪,在西班牙的新大陆殖民地及葡萄牙治下的巴西等地肥沃的土地上,遍布着一望无际的甘蔗田”,列强的殖民地成为重要的产糖区。

(3)本题是认识类材料分析题。结合材料一和二,据材料“甘蔗原产热带,于公元前传播、种植于印度及南洋地区。此后在印地语、孟加拉语等几种印度语言中,白糖均被称为“继尼”,意为“中国的”。”,可以得出古代东方文明和西方文明的交流是世界文明交流的最主要形式;文明交往以和平为主;据材料“眼见西班牙在美洲赚得盆满钵满,英国和法国按捺不住,不仅开始打劫西班牙商船,还对其领地进行蚕食和瓜分。”,殖民扩张和暴力掠夺也可以促进文明的交往;文明交往是相互间的交流。

19.〖示例〗看法:晚清错综复杂的官商关系影响了商业发展。

阐述:胡光墉破产案揭示了晚清时期官商关系的错综复杂,而胡光墉的成败皆在于此。

晚清内忧外患,中国民族经济发展举步维艰。而胡光墉作为一介商人,之所以盛极一时,除了他本人善于经营外,还因为他的官商双重身份。他借用左宗棠的官场人脉和权力,获得了正常商业规则下所不能获得的高额回报。

胡光墉之所以破产也与清廷有莫大关系。19世纪80年代,上海爆发金融危机,加之中法战争,加剧了金融行业的挤兑。胡光墉经营的最核心的阜康票号倒闭。早年胡光墉经营官款业务,获得高额利润。但这也给清政府趁机追缴官款提供了可能。同时,由官亏案牵涉出两件陈年旧案。清廷在已经盖棺定论或未查明真相情况下强行给胡光墉定罪,扼杀了胡光墉利用官商两界回笼、筹措资金进行商业搏杀的最后可能。

清廷严厉清查胡光墉﹐一则是为缓解海防财政吃紧;二则趁机整顿金融,打击投机商人。这反映出晚清官商行走于权力,商业规则空隙之间的隐患。事实证明:权力大于规则的商业环境,并不能给晚清官商乃至所有商人的切身利益带来稳定、切实的保障。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是近代中国。看法:从胡光墉发迹、破产同晚清政府之间的关系来看,晚清错综复杂的官商关系影响了商业发展。关于阐释可从近代民族经济发展、左宗棠对胡光庸商业发展的推动作用、19世纪80年年代的国际形势和金融危机以及政府态度对胡光庸破产的影响等角度进行分析,最后进行归纳总结。若其它角度言之成理也可。

同课章节目录