选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 10:33:55 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

课程标准:了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展

近代西方民族国家的产生

国际法的形成与外交制度的建立

20世纪国际法的发展

01

02

03

目录

一、近代西方民族国家的产生

材料一:所谓民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家,它必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。

——钱乘旦《现代文明的起源与演进》

材料二:中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。

——李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

思考:形成民族国家的道路上,中世纪的西欧面临哪些障碍?

中古西欧封建制度的特征:

封君封臣制度,封建割据。

世俗王权和基督教长期并立,教权高于王权。

封建制度导致了国家分裂割据;

普世的基督教世界掩盖了民族特性;

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

学习任务,阅读p69。梳理专制王权国家形成的背景因素。

从现代化角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。……在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。——钱乘旦《世界现代化历程》

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

1337—1453年,英国和法国之间爆发了百年战争。最后,法国获胜,基本实现了国家统一。在战争中,法国为了赶走英国军队,奋起抗争,涌现出了民族女英雄贞德。这场战争促进了英、法两国民族意识的觉醒。

——教材67页导言

英法百年战争促进了民族意识的觉醒

“若我还未在神的荣耀下,

我希望天主能赐予我,

若我已身处其中,

我希望天主仍给予我。

所有的战役,胜负都在于一心。

为了法兰西,我视死如归!”

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

玫瑰战争(1455—1485年)英国内部的王位继承战争:

英国贵族分为两个集团,分别参加到兰开斯特家族和约克家族这两个王室家族争夺王位的斗争中。大批封建旧贵族在互相残杀中或阵亡或被处决,沉重打击了英国的封建割据势力,为统一铺平了道路。1485,兰开斯特家族取得胜利,并与约克家族联姻,建立都铎王朝。

15世纪前后,西欧国家的中央集权得到加强

通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

新教主张:"因信称义",信仰的唯一依据是《圣经》,简化宗教仪式,王权高于教权(教随国定)。建立本民族教会。

宗教改革打击了教会势力,强化了世俗权力

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

材料:14至15世纪,大西洋沿岸的经济开始活跃,并引起系列的社会变化,以英国为例,玫瑰战争从根本上削弱了封建势力,实现了国内政治的统一,伦敦成为国内统一市场的中心,以伦敦方言为基础的英语逐渐在全国范围内通用。1485年开始的都铎王朝非常注意强化王权势力,这些都有效地维护了社会的稳定。从1337年到1453年,英法爆发了百年战争,战争强化了正在生长的民族意识,也使两国的疆界逐渐明确,由此诞生了最初的民族国家。——钱乘旦《欧洲文明:民族的融合与冲突》

中世纪后期西欧商品经济和资本主义的发展。

重视民族语言,强化民族认同

(1)背景

①战争:英法百年战争唤醒英、法两国民族意识和国家观念;

②政治:15世纪前后,西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权加强

③思想:16世纪宗教改革运动沉重打击了教会势力,强化了各国的世俗权力,国家和民族认同日益显现

④经济:西欧中世纪后期商品经济和资本主义快速发展

⑤文化:对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成

1.专制王权国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

(根本原因)

(1)背景

(2)表现

1.专制王权国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

①1534年,英王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,摆脱罗马教廷的控制,建立专制王权统治。

②路易十四时期法国王权达到顶;

③欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

(3)特点

①国王往往就是国家

②国家版图不固定

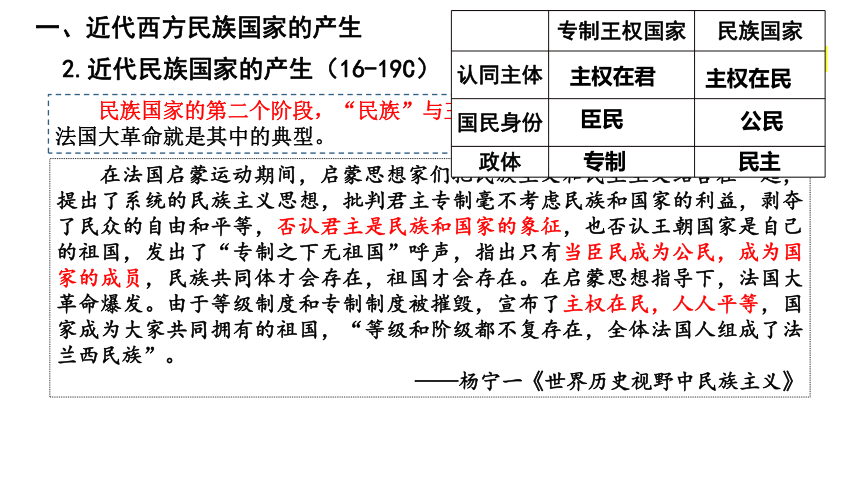

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,批判君主专制毫不考虑民族和国家的利益,剥夺了民众的自由和平等,否认君主是民族和国家的象征,也否认王朝国家是自己的祖国,发出了“专制之下无祖国”呼声,指出只有当臣民成为公民,成为国家的成员,民族共同体才会存在,祖国才会存在。在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

一、近代西方民族国家的产生

2.近代民族国家的产生(16-19C)

民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是其中的典型。 ——钱乘旦《世界现代化历程》

思考:专制王权国家=民族国家?

专制王权国家 民族国家

认同主体

国民身份

政体

主权在君

臣民

专制

主权在民

公民

民主

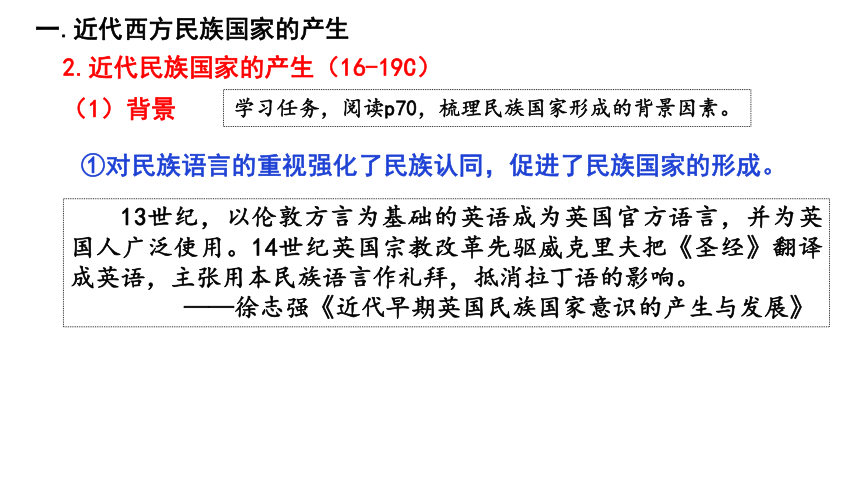

①对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成。

2.近代民族国家的产生(16-19C)

一.近代西方民族国家的产生

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。

——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

学习任务,阅读p70,梳理民族国家形成的背景因素。

(1)背景

一.近代西方民族国家的产生

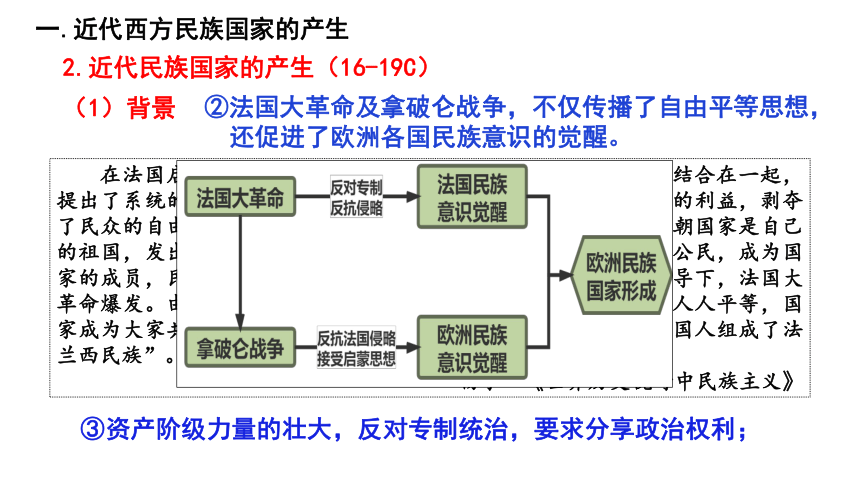

②法国大革命及拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,

还促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,批判君主专制毫不考虑民族和国家的利益,剥夺了民众的自由和平等,否认君主是民族和国家的象任,也否认王朝国家是自己的祖国,发出了“专制之下无祖国”呼声,指出只有当臣民成为公民,成为国家的成员,民族共同体才会存在,祖国才会存在。在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

2.近代民族国家的产生(16-19C)

(1)背景

③资产阶级力量的壮大,反对专制统治,要求分享政治权利;

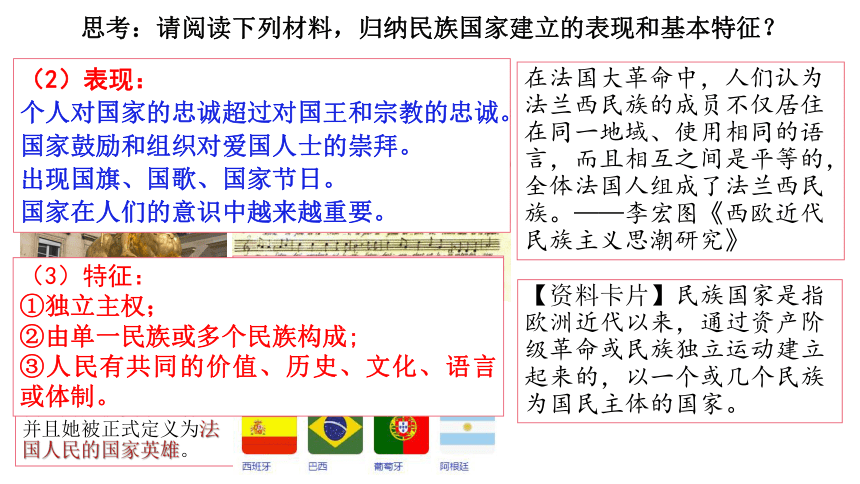

思考:请阅读下列材料,归纳民族国家建立的表现和基本特征?

战后圣女贞德一案被法国的宗教裁判所重新判决,为她恢复了名誉,并且她被正式定义为法国人民的国家英雄。

《马赛曲》激励着法国人民保卫国家的斗志,成为法国的国歌。

【资料卡片】民族国家是指欧洲近代以来,通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家。

(2)表现:

个人对国家的忠诚超过对国王和宗教的忠诚。

国家鼓励和组织对爱国人士的崇拜。

出现国旗、国歌、国家节日。

国家在人们的意识中越来越重要。

在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成了法兰西民族。——李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

(3)特征:

①独立主权;

②由单一民族或多个民族构成;

③人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

16-19世纪,西方国家从专制王权国家发展为民族国家

专制王权国家

分裂

割据

新兴资产阶级与王权结盟,寻求统一

拥戴国王

专制王权阻碍资本主义发展

抛弃国王

资产阶级革命

民族国家

以上图示反映了是什么原因推动民族国家产生?

欧洲资本主义

进一步发展

运用生产力决定生产关系的原理阐述近代民族国家的形成的原因?

资产阶级开始兴起,反对教会和国王的专制统治,要求分享政治权利

近代民族国家的形成是资本主义发展到一定阶段的产物

唯物

史观

宗教改革后,欧洲形成了新教联盟和天主教联盟的对立。1618年德意志内战爆发。欧洲各国出于自身的利益目的纷纷卷入战争。

法国、瑞典、丹麦、荷兰及俄国支持德意志新教联盟,而西班牙、神圣罗马帝国皇帝和罗马教廷支持天主教联盟。战争很快演变成为全欧洲的国际战争,一直持续了三十年之久。1648年10月24日签订条约,史称《威斯特伐利亚条约》。

三十年战争

二.国际法的形成与外交制度的建立

1.国际法的形成原因

近代民族国家诞生之初,各国以强调各自之主权、扩大本国利益为务,使得武力成为国与国之间关系的仲裁者,由此而使整个欧洲成为一个你争我斗的决斗场,国对国正如狼对狼的自然状态……呼唤最基本的、普遍的道德戒律与普遍适用的处理主权国家之间关系的法律,显得尤为迫切。

——高建《西方政治思想史(第三卷)》

思考:(1)根据材料,思考国与国之间冲突的本质是什么?

(2)近代民族国家诞生之初,解决国家间冲突的主要方式是什么?

(3)归纳国际法形成的原因。

各国都强调国家利益至上

武力

①民族国家形成,国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,利益纷争加剧。②人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

2.国际法的形成过程

(1)奠基:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

材料:17世纪,荷兰学者格劳秀斯提出了国际法的设想:国际法是支配国与国交往的法律,其目的在于保障国际社会的集体安全,限制掠夺战争的发生,减轻战争给人们带来的痛苦;国际法应通过召开国际会议,由与会各国共同确定,一经确定,各国不论强弱大小,都必须服从国际法的约束,不得以国内法为借口违反国际法的规定;国际法的前提是国家主权,任何国家的主权不受别国的意志或法律的支配。

——摘引自《国际法的渊源》

思考:该书提出了何种主张?

材料体现了国际法的哪些先进理念及其积极影响?

主张:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

①反对掠夺战争,

拥护和平

③各国主权平等

②国际法高于国内法

①使战争受到法律的约束,尽量减少战争的危害;

②奠定国际法的基础。

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

主张:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

(2)近代国际法的产生: 1648年签订《威斯特伐利亚和约》

②形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

①背景:三十年战争的爆发(德意志的新教同盟和天主教同盟之间的战争)、宗教改革的影响、民族国家的兴起、资本主义工商业的发展

材料4:(结束了三十年战争(1618—1648年)的《威斯特伐利亚和约》)形成的威斯特伐利亚体系对后世影响深远。《威斯特伐利亚和约》中最突出的内容就是运用法律否定了教皇和皇帝的权威,承认了一系列民族国家的独立及其正统地位。由此形成的威斯特伐利亚体系也顺应了工商时代的要求,是近代国际政治体系的开端。

——摘编自姚娜《浅析威斯特伐利亚体系对国际关系发展的重大贡献》

思考:结合【史料阅读】,找出该体系被视为“欧洲国家体系形成的第一个里程碑”的理由?这些符合哪一人群的诉求?这份合约具有怎样的历史意义?

①威斯特伐利亚体系确立了国际关系中国家领土、主权与独立原则;

②开创国际会议和谈判达成协议的形式解决争端、结束战争的先例;

③确认缔约国必须遵守条约、对违约国集体制裁的原则。

体现资产阶级民主政治观念

材料:《威斯特伐利亚条约》的历史地位是非常重要的,通常被学者们视为欧洲国家体系形成的第一个里程碑。——王黎著《欧洲外交史 1494—1925》

③内容和影响:

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

主张:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

③内容:

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。

确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本准则。

②形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

①背景:三十年战争的爆发(德意志的新教同盟和天主教同盟之间的战争)、宗教改革的影响、民族国家的兴起、资本主义工商业的发展

(2)近代国际法的产生:1648年签订《威斯特伐利亚和约》

影响:

开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端的先例;

标志近代国际法的产生。

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

核心思想:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

(2)标志着近代国际法的产生:1648年签订《威斯特伐利亚和约》

(3)范围扩大:1815年维也纳体系建立

①内容:1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系,即维也纳体系。

维也纳体系漫画

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。

——恩格斯

材料:19世纪初,列强通过维也纳会议重新划分了欧洲的政治版图,建立的欧洲新的政治军事及其领土的平衡,被称为维也纳体系。该体系是一个五极均势结构,它依靠英国、法国、俄国、奥地利和普鲁士这五个列强的实力均衡共同维持着欧洲的稳定。在这个结构中,英国以其在制海权、殖民地、工业、贸易和金融等领域的优势,几乎达到了全球霸权的程度…为了防止因任何一个大国再次称霸欧洲大陆而爆发大规模战争,这些国家在其相互关系中开始用“会议外交”的方法,通过五大国定期举行国际会议,对列强各自的利益和矛盾进行仲裁与协商解决,从而维护大国的利益、和平与均势。……到19世纪末20世纪初,欧洲的世界优势地位已经相当明显。

——摘编自徐蓝《20世纪国际格局的演变一种宏观论述》

特征:大国协调、欧洲均势。

影响:客观上有利于欧洲的和平与发展,确立了欧洲的优势地位。

局限:该体系不能从根本上消除列强的矛盾,国际冲突不断,最终引发一战。

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

核心思想:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

(2)标志着近代国际法的产生:1648年签订《威斯特伐利亚和约》

(3)范围扩大:1815年维也纳体系建立

①内容:1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系,即维也纳体系。

②评价:

消极性:该体系不能从根本上消除列强的矛盾,西方各国实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发了第一次世界大战。

积极性:外交制度进一步发展(规定了外交人员的衔级)

国际法的应用范围扩大到美洲、亚洲等其他许多地方;

各国之间还签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端;

在维也纳体系下,国际法应用范围扩大从欧洲扩大到美洲、亚洲等地

思考:1864年的《万国公法》的出现反映出什么历史信息?

【历史纵横】维也纳会议后,外交人员的衔级制度逐渐建立起来。

第一等级

大使和教皇使节

或教廷大使

第二等级

特使

第三等级

常驻公使

第四等级

代办

3.外交制度建立

(2)过程:

①建立:17世纪,欧洲国家的君主们派常驻外交使节和外交使团,

近代外交制度逐渐建立起来。

②进一步发展:1815年,维也纳体系建立。

在维也纳体系下,外交制度进一步发展。

(3)影响:

为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争开辟了新途径。

(1)原因:

民族国家的发展;国际法形成

三、国际法的发展:20世纪以来

1、一战后国际法的发展

(1)背景:

①一战使国际法遭到严重破坏;

(2)发展的表现:

②十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段;

①一战后,“凡尔赛—华盛顿”体系建立,成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟;

②1928年8月美、法等签订了《非战公约》,第一次以国际公约宣布废弃战争,和平解决国际争端。

(1)国联:

①国联缺乏普遍性和权威性。其实质是英法控制的维护凡尔赛体系的工具。

②它规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

(2)《非战公约》:也并未真正得到实行。

(3)局限性:

《非战公约》存在严重缺陷,它既没对废弃战争、维护和平规定任何明确的责任,也未要求各国为此而作出任何实际的牺牲;它既没涉及世人关注的裁军问题,也未制定实施公约的办法和制裁违约国的措施。……列强对公约还提出了各自的保留条件,即各国都拥有自己“决定情况是否需要诉诸战争以实行自卫”的权利。……《非战公约》第一次正式宣布在国家关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端,从而在国际法上奠定了互不侵犯原则的法律基础,并且在第二次世界大战后成为国际军事法庭审判德、日战犯的重要法律依据。——曹胜强《二十世纪国际关系史论》

《非战公约》,全称《关于废弃战争作为国家政策工具的普遍公约》,亦称《巴黎非战公约》(Pact of Paris)或《白里安-凯洛格公约》(Kellogg-Briand Pact)

思考:请结合材料,评价《非战公约》的历史影响?

局限:公约并未真正得到实行,未明确表示禁止使用武力;

未区分战争性质;

未规定制裁侵略的具体措施。

积极作用:

①第一个正式宣布废弃以战争作为推行国家政策工具的普遍性国际公约。

②第二次世界大战后审判战犯的主要法律根据。

(1)背景:法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏。

(2)发展:

思考:速读教材,请指出二战后国际法领域的新成果?为何会有这些变化?

①1945年6月《联合国宪章》。

机制:和平解决国际争端和制裁侵略;

制裁权:安理会

原则:“大国一致”

结果:集体安全体制进一步完善。

战后国际法领域大大扩展,在裁军、

防止和武器及生化武器扩散、人权、环境、海洋、外层空间等方面颁布国际法性质的公约或宣言。

战后初期

20世纪下半叶

原因:新的民主国家纷纷独立,各类国际组织数量激增,推动了国际法的发展。

2、二战后国际法的发展

②1946年国际法院也在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度。

联合国与国际联盟的异同

项目 国际联盟 联合国

异 时间 第一次世界大战后(1920) 第二次世界大战后(1945)

标志 《国际联盟盟约》 《联合国宪章》

总部 日内瓦 纽约

原则 全体一致原则 大国一致原则

影响 无法制止战争发生 没有发挥应有的作用,不利于国家发的实施 更具有普遍性,有助于国际法的实施和发展

维护世界和平与安全作用突出

同 宗旨 都主张维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。 性质 都是普遍性的国际组织 特点 都有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

16世纪

《战争与和平法》

维也纳体系

《威斯特伐利亚条约》

国联

《联合国宪章》

非战公约

二战后国际法发展

国际法院

1625

1648

1815

1920

1928

1945

1946

17世纪近代国际法形成,近代外交制度建立

16-19世纪,西方

从专制王权国家发展为民族国家

外交制度进一步发展,国际法应用范围扩大。

1917

十月革命开辟国际法新阶段

二战后,新的民族国家独立,新的民族国家纷纷独立,各类国际组织数量激增,推动了国际法的发展。

小结

时空坐标:近代西方民族国家与国际法的发展

(2022·北京高考·13) 1625年,格劳秀斯在《战争与和平法》中提出,国际法是主权者之间确定并相互认可的一套规则,此书奠定了国际法的基础。下列选项属于国际法的是

①《威斯特伐利亚和约》 ②《拿破仑法典》

③《解放黑人奴隶宣言》 ④《联合国宪章》

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

D

链接高考

(2023.6·浙江选考·12)有位法学家认为,即使在战争的剧烈震荡和风暴的时候,人类也必须遵循和服从它所拥有的自然法规范。他为战争创造了一部法典,为和平确立了一个纲领,后世给予他极高的荣誉,将其称为“国际法之父”。他创造的这部“法典”是

A.《十二铜表法》 B.《战争与和平法》

C.《拿破仑法典》 D.《查士丁尼法典》

B

链接高考

(2023.1·浙江选考·21)这是一场由德意志的新教同盟和天主教同盟冲突引发的战争,也是 20 世纪之前欧洲最具毁灭性的战争,德意志失去了三分之一的人口。在这场恐怖的战争之后,交战各国创建了一套外交体系,借此维系相互竞争的独立国家之间的秩序。下列项中,属于这套“外交体系”的有

①各缔约国可以对违约国集体制裁 ②确立了“大国一致”原则

③建立了外交人员衔级制度 ④确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

B

第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

课程标准:了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展

近代西方民族国家的产生

国际法的形成与外交制度的建立

20世纪国际法的发展

01

02

03

目录

一、近代西方民族国家的产生

材料一:所谓民族国家,是欧洲中世纪后期出现并在资产阶级时代普遍形成的国家形式,是以民族为基础的主权国家,它必须具备两个重要的因素,即国家主权与民族一体性。

——钱乘旦《现代文明的起源与演进》

材料二:中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感而言,他们的忠诚要么是对封建领主,要么是对基督教的。

——李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

思考:形成民族国家的道路上,中世纪的西欧面临哪些障碍?

中古西欧封建制度的特征:

封君封臣制度,封建割据。

世俗王权和基督教长期并立,教权高于王权。

封建制度导致了国家分裂割据;

普世的基督教世界掩盖了民族特性;

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

学习任务,阅读p69。梳理专制王权国家形成的背景因素。

从现代化角度上说,专制王权是民族国家的早期形式,是近代社会的起步点。……在这个阶段上,国家统一了,民族自立了,中世纪的混乱状况得以解除。——钱乘旦《世界现代化历程》

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

1337—1453年,英国和法国之间爆发了百年战争。最后,法国获胜,基本实现了国家统一。在战争中,法国为了赶走英国军队,奋起抗争,涌现出了民族女英雄贞德。这场战争促进了英、法两国民族意识的觉醒。

——教材67页导言

英法百年战争促进了民族意识的觉醒

“若我还未在神的荣耀下,

我希望天主能赐予我,

若我已身处其中,

我希望天主仍给予我。

所有的战役,胜负都在于一心。

为了法兰西,我视死如归!”

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

玫瑰战争(1455—1485年)英国内部的王位继承战争:

英国贵族分为两个集团,分别参加到兰开斯特家族和约克家族这两个王室家族争夺王位的斗争中。大批封建旧贵族在互相残杀中或阵亡或被处决,沉重打击了英国的封建割据势力,为统一铺平了道路。1485,兰开斯特家族取得胜利,并与约克家族联姻,建立都铎王朝。

15世纪前后,西欧国家的中央集权得到加强

通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

新教主张:"因信称义",信仰的唯一依据是《圣经》,简化宗教仪式,王权高于教权(教随国定)。建立本民族教会。

宗教改革打击了教会势力,强化了世俗权力

一、近代西方民族国家的产生

民族国家的早期阶段:

1.专制王权国家的产生(15C)

材料:14至15世纪,大西洋沿岸的经济开始活跃,并引起系列的社会变化,以英国为例,玫瑰战争从根本上削弱了封建势力,实现了国内政治的统一,伦敦成为国内统一市场的中心,以伦敦方言为基础的英语逐渐在全国范围内通用。1485年开始的都铎王朝非常注意强化王权势力,这些都有效地维护了社会的稳定。从1337年到1453年,英法爆发了百年战争,战争强化了正在生长的民族意识,也使两国的疆界逐渐明确,由此诞生了最初的民族国家。——钱乘旦《欧洲文明:民族的融合与冲突》

中世纪后期西欧商品经济和资本主义的发展。

重视民族语言,强化民族认同

(1)背景

①战争:英法百年战争唤醒英、法两国民族意识和国家观念;

②政治:15世纪前后,西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权加强

③思想:16世纪宗教改革运动沉重打击了教会势力,强化了各国的世俗权力,国家和民族认同日益显现

④经济:西欧中世纪后期商品经济和资本主义快速发展

⑤文化:对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成

1.专制王权国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

(根本原因)

(1)背景

(2)表现

1.专制王权国家的产生

一、近代西方民族国家的产生

①1534年,英王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,摆脱罗马教廷的控制,建立专制王权统治。

②路易十四时期法国王权达到顶;

③欧洲国家纷纷成为专制王权国家。

(3)特点

①国王往往就是国家

②国家版图不固定

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,批判君主专制毫不考虑民族和国家的利益,剥夺了民众的自由和平等,否认君主是民族和国家的象征,也否认王朝国家是自己的祖国,发出了“专制之下无祖国”呼声,指出只有当臣民成为公民,成为国家的成员,民族共同体才会存在,祖国才会存在。在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

一、近代西方民族国家的产生

2.近代民族国家的产生(16-19C)

民族国家的第二个阶段,“民族”与王权发生对抗,最终推翻专制王权,法国大革命就是其中的典型。 ——钱乘旦《世界现代化历程》

思考:专制王权国家=民族国家?

专制王权国家 民族国家

认同主体

国民身份

政体

主权在君

臣民

专制

主权在民

公民

民主

①对民族语言的重视强化了民族认同,促进了民族国家的形成。

2.近代民族国家的产生(16-19C)

一.近代西方民族国家的产生

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。

——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

学习任务,阅读p70,梳理民族国家形成的背景因素。

(1)背景

一.近代西方民族国家的产生

②法国大革命及拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,

还促进了欧洲各国民族意识的觉醒。

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,批判君主专制毫不考虑民族和国家的利益,剥夺了民众的自由和平等,否认君主是民族和国家的象任,也否认王朝国家是自己的祖国,发出了“专制之下无祖国”呼声,指出只有当臣民成为公民,成为国家的成员,民族共同体才会存在,祖国才会存在。在启蒙思想指导下,法国大革命爆发。由于等级制度和专制制度被摧毁,宣布了主权在民,人人平等,国家成为大家共同拥有的祖国,“等级和阶级都不复存在,全体法国人组成了法兰西民族”。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

2.近代民族国家的产生(16-19C)

(1)背景

③资产阶级力量的壮大,反对专制统治,要求分享政治权利;

思考:请阅读下列材料,归纳民族国家建立的表现和基本特征?

战后圣女贞德一案被法国的宗教裁判所重新判决,为她恢复了名誉,并且她被正式定义为法国人民的国家英雄。

《马赛曲》激励着法国人民保卫国家的斗志,成为法国的国歌。

【资料卡片】民族国家是指欧洲近代以来,通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家。

(2)表现:

个人对国家的忠诚超过对国王和宗教的忠诚。

国家鼓励和组织对爱国人士的崇拜。

出现国旗、国歌、国家节日。

国家在人们的意识中越来越重要。

在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人组成了法兰西民族。——李宏图《西欧近代民族主义思潮研究》

(3)特征:

①独立主权;

②由单一民族或多个民族构成;

③人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

16-19世纪,西方国家从专制王权国家发展为民族国家

专制王权国家

分裂

割据

新兴资产阶级与王权结盟,寻求统一

拥戴国王

专制王权阻碍资本主义发展

抛弃国王

资产阶级革命

民族国家

以上图示反映了是什么原因推动民族国家产生?

欧洲资本主义

进一步发展

运用生产力决定生产关系的原理阐述近代民族国家的形成的原因?

资产阶级开始兴起,反对教会和国王的专制统治,要求分享政治权利

近代民族国家的形成是资本主义发展到一定阶段的产物

唯物

史观

宗教改革后,欧洲形成了新教联盟和天主教联盟的对立。1618年德意志内战爆发。欧洲各国出于自身的利益目的纷纷卷入战争。

法国、瑞典、丹麦、荷兰及俄国支持德意志新教联盟,而西班牙、神圣罗马帝国皇帝和罗马教廷支持天主教联盟。战争很快演变成为全欧洲的国际战争,一直持续了三十年之久。1648年10月24日签订条约,史称《威斯特伐利亚条约》。

三十年战争

二.国际法的形成与外交制度的建立

1.国际法的形成原因

近代民族国家诞生之初,各国以强调各自之主权、扩大本国利益为务,使得武力成为国与国之间关系的仲裁者,由此而使整个欧洲成为一个你争我斗的决斗场,国对国正如狼对狼的自然状态……呼唤最基本的、普遍的道德戒律与普遍适用的处理主权国家之间关系的法律,显得尤为迫切。

——高建《西方政治思想史(第三卷)》

思考:(1)根据材料,思考国与国之间冲突的本质是什么?

(2)近代民族国家诞生之初,解决国家间冲突的主要方式是什么?

(3)归纳国际法形成的原因。

各国都强调国家利益至上

武力

①民族国家形成,国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,利益纷争加剧。②人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

2.国际法的形成过程

(1)奠基:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

材料:17世纪,荷兰学者格劳秀斯提出了国际法的设想:国际法是支配国与国交往的法律,其目的在于保障国际社会的集体安全,限制掠夺战争的发生,减轻战争给人们带来的痛苦;国际法应通过召开国际会议,由与会各国共同确定,一经确定,各国不论强弱大小,都必须服从国际法的约束,不得以国内法为借口违反国际法的规定;国际法的前提是国家主权,任何国家的主权不受别国的意志或法律的支配。

——摘引自《国际法的渊源》

思考:该书提出了何种主张?

材料体现了国际法的哪些先进理念及其积极影响?

主张:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

①反对掠夺战争,

拥护和平

③各国主权平等

②国际法高于国内法

①使战争受到法律的约束,尽量减少战争的危害;

②奠定国际法的基础。

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

主张:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

(2)近代国际法的产生: 1648年签订《威斯特伐利亚和约》

②形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

①背景:三十年战争的爆发(德意志的新教同盟和天主教同盟之间的战争)、宗教改革的影响、民族国家的兴起、资本主义工商业的发展

材料4:(结束了三十年战争(1618—1648年)的《威斯特伐利亚和约》)形成的威斯特伐利亚体系对后世影响深远。《威斯特伐利亚和约》中最突出的内容就是运用法律否定了教皇和皇帝的权威,承认了一系列民族国家的独立及其正统地位。由此形成的威斯特伐利亚体系也顺应了工商时代的要求,是近代国际政治体系的开端。

——摘编自姚娜《浅析威斯特伐利亚体系对国际关系发展的重大贡献》

思考:结合【史料阅读】,找出该体系被视为“欧洲国家体系形成的第一个里程碑”的理由?这些符合哪一人群的诉求?这份合约具有怎样的历史意义?

①威斯特伐利亚体系确立了国际关系中国家领土、主权与独立原则;

②开创国际会议和谈判达成协议的形式解决争端、结束战争的先例;

③确认缔约国必须遵守条约、对违约国集体制裁的原则。

体现资产阶级民主政治观念

材料:《威斯特伐利亚条约》的历史地位是非常重要的,通常被学者们视为欧洲国家体系形成的第一个里程碑。——王黎著《欧洲外交史 1494—1925》

③内容和影响:

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

主张:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

③内容:

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。

确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本准则。

②形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

①背景:三十年战争的爆发(德意志的新教同盟和天主教同盟之间的战争)、宗教改革的影响、民族国家的兴起、资本主义工商业的发展

(2)近代国际法的产生:1648年签订《威斯特伐利亚和约》

影响:

开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端的先例;

标志近代国际法的产生。

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

核心思想:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

(2)标志着近代国际法的产生:1648年签订《威斯特伐利亚和约》

(3)范围扩大:1815年维也纳体系建立

①内容:1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系,即维也纳体系。

维也纳体系漫画

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。

——恩格斯

材料:19世纪初,列强通过维也纳会议重新划分了欧洲的政治版图,建立的欧洲新的政治军事及其领土的平衡,被称为维也纳体系。该体系是一个五极均势结构,它依靠英国、法国、俄国、奥地利和普鲁士这五个列强的实力均衡共同维持着欧洲的稳定。在这个结构中,英国以其在制海权、殖民地、工业、贸易和金融等领域的优势,几乎达到了全球霸权的程度…为了防止因任何一个大国再次称霸欧洲大陆而爆发大规模战争,这些国家在其相互关系中开始用“会议外交”的方法,通过五大国定期举行国际会议,对列强各自的利益和矛盾进行仲裁与协商解决,从而维护大国的利益、和平与均势。……到19世纪末20世纪初,欧洲的世界优势地位已经相当明显。

——摘编自徐蓝《20世纪国际格局的演变一种宏观论述》

特征:大国协调、欧洲均势。

影响:客观上有利于欧洲的和平与发展,确立了欧洲的优势地位。

局限:该体系不能从根本上消除列强的矛盾,国际冲突不断,最终引发一战。

2.国际法的形成过程

(1)奠定基础:格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》

核心思想:提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家。

(2)标志着近代国际法的产生:1648年签订《威斯特伐利亚和约》

(3)范围扩大:1815年维也纳体系建立

①内容:1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的国际关系体系,即维也纳体系。

②评价:

消极性:该体系不能从根本上消除列强的矛盾,西方各国实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发了第一次世界大战。

积极性:外交制度进一步发展(规定了外交人员的衔级)

国际法的应用范围扩大到美洲、亚洲等其他许多地方;

各国之间还签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端;

在维也纳体系下,国际法应用范围扩大从欧洲扩大到美洲、亚洲等地

思考:1864年的《万国公法》的出现反映出什么历史信息?

【历史纵横】维也纳会议后,外交人员的衔级制度逐渐建立起来。

第一等级

大使和教皇使节

或教廷大使

第二等级

特使

第三等级

常驻公使

第四等级

代办

3.外交制度建立

(2)过程:

①建立:17世纪,欧洲国家的君主们派常驻外交使节和外交使团,

近代外交制度逐渐建立起来。

②进一步发展:1815年,维也纳体系建立。

在维也纳体系下,外交制度进一步发展。

(3)影响:

为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争开辟了新途径。

(1)原因:

民族国家的发展;国际法形成

三、国际法的发展:20世纪以来

1、一战后国际法的发展

(1)背景:

①一战使国际法遭到严重破坏;

(2)发展的表现:

②十月革命后,苏俄提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段;

①一战后,“凡尔赛—华盛顿”体系建立,成立了世界上第一个由主权国家参加的政治性国际组织——国际联盟;

②1928年8月美、法等签订了《非战公约》,第一次以国际公约宣布废弃战争,和平解决国际争端。

(1)国联:

①国联缺乏普遍性和权威性。其实质是英法控制的维护凡尔赛体系的工具。

②它规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

(2)《非战公约》:也并未真正得到实行。

(3)局限性:

《非战公约》存在严重缺陷,它既没对废弃战争、维护和平规定任何明确的责任,也未要求各国为此而作出任何实际的牺牲;它既没涉及世人关注的裁军问题,也未制定实施公约的办法和制裁违约国的措施。……列强对公约还提出了各自的保留条件,即各国都拥有自己“决定情况是否需要诉诸战争以实行自卫”的权利。……《非战公约》第一次正式宣布在国家关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具,和平解决国际争端,从而在国际法上奠定了互不侵犯原则的法律基础,并且在第二次世界大战后成为国际军事法庭审判德、日战犯的重要法律依据。——曹胜强《二十世纪国际关系史论》

《非战公约》,全称《关于废弃战争作为国家政策工具的普遍公约》,亦称《巴黎非战公约》(Pact of Paris)或《白里安-凯洛格公约》(Kellogg-Briand Pact)

思考:请结合材料,评价《非战公约》的历史影响?

局限:公约并未真正得到实行,未明确表示禁止使用武力;

未区分战争性质;

未规定制裁侵略的具体措施。

积极作用:

①第一个正式宣布废弃以战争作为推行国家政策工具的普遍性国际公约。

②第二次世界大战后审判战犯的主要法律根据。

(1)背景:法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏。

(2)发展:

思考:速读教材,请指出二战后国际法领域的新成果?为何会有这些变化?

①1945年6月《联合国宪章》。

机制:和平解决国际争端和制裁侵略;

制裁权:安理会

原则:“大国一致”

结果:集体安全体制进一步完善。

战后国际法领域大大扩展,在裁军、

防止和武器及生化武器扩散、人权、环境、海洋、外层空间等方面颁布国际法性质的公约或宣言。

战后初期

20世纪下半叶

原因:新的民主国家纷纷独立,各类国际组织数量激增,推动了国际法的发展。

2、二战后国际法的发展

②1946年国际法院也在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度。

联合国与国际联盟的异同

项目 国际联盟 联合国

异 时间 第一次世界大战后(1920) 第二次世界大战后(1945)

标志 《国际联盟盟约》 《联合国宪章》

总部 日内瓦 纽约

原则 全体一致原则 大国一致原则

影响 无法制止战争发生 没有发挥应有的作用,不利于国家发的实施 更具有普遍性,有助于国际法的实施和发展

维护世界和平与安全作用突出

同 宗旨 都主张维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。 性质 都是普遍性的国际组织 特点 都有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

16世纪

《战争与和平法》

维也纳体系

《威斯特伐利亚条约》

国联

《联合国宪章》

非战公约

二战后国际法发展

国际法院

1625

1648

1815

1920

1928

1945

1946

17世纪近代国际法形成,近代外交制度建立

16-19世纪,西方

从专制王权国家发展为民族国家

外交制度进一步发展,国际法应用范围扩大。

1917

十月革命开辟国际法新阶段

二战后,新的民族国家独立,新的民族国家纷纷独立,各类国际组织数量激增,推动了国际法的发展。

小结

时空坐标:近代西方民族国家与国际法的发展

(2022·北京高考·13) 1625年,格劳秀斯在《战争与和平法》中提出,国际法是主权者之间确定并相互认可的一套规则,此书奠定了国际法的基础。下列选项属于国际法的是

①《威斯特伐利亚和约》 ②《拿破仑法典》

③《解放黑人奴隶宣言》 ④《联合国宪章》

A.①② B.③④ C.②③ D.①④

D

链接高考

(2023.6·浙江选考·12)有位法学家认为,即使在战争的剧烈震荡和风暴的时候,人类也必须遵循和服从它所拥有的自然法规范。他为战争创造了一部法典,为和平确立了一个纲领,后世给予他极高的荣誉,将其称为“国际法之父”。他创造的这部“法典”是

A.《十二铜表法》 B.《战争与和平法》

C.《拿破仑法典》 D.《查士丁尼法典》

B

链接高考

(2023.1·浙江选考·21)这是一场由德意志的新教同盟和天主教同盟冲突引发的战争,也是 20 世纪之前欧洲最具毁灭性的战争,德意志失去了三分之一的人口。在这场恐怖的战争之后,交战各国创建了一套外交体系,借此维系相互竞争的独立国家之间的秩序。下列项中,属于这套“外交体系”的有

①各缔约国可以对违约国集体制裁 ②确立了“大国一致”原则

③建立了外交人员衔级制度 ④确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

B

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理