选必1第3单元法律与教化复习 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 选必1第3单元法律与教化复习 课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 227.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 10:46:42 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

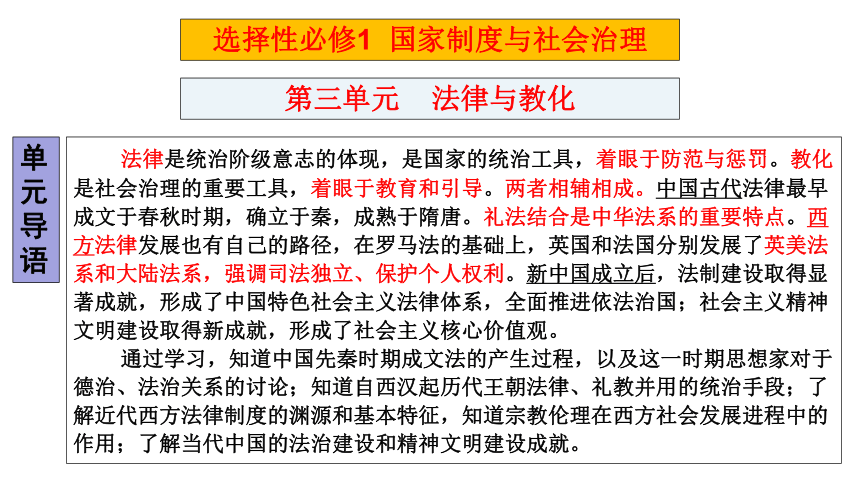

选择性必修1 国家制度与社会治理

第三单元 法律与教化

单元导语

法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,着眼于防范与惩罚。教化是社会治理的重要工具,着眼于教育和引导。两者相辅相成。中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。礼法结合是中华法系的重要特点。西方法律发展也有自己的路径,在罗马法的基础上,英国和法国分别发展了英美法系和大陆法系,强调司法独立、保护个人权利。新中国成立后,法制建设取得显著成就,形成了中国特色社会主义法律体系,全面推进依法治国;社会主义精神文明建设取得新成就,形成了社会主义核心价值观。

通过学习,知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段;了解近代西方法律制度的渊源和基本特征,知道宗教伦理在西方社会发展进程中的作用;了解当代中国的法治建设和精神文明建设成就。

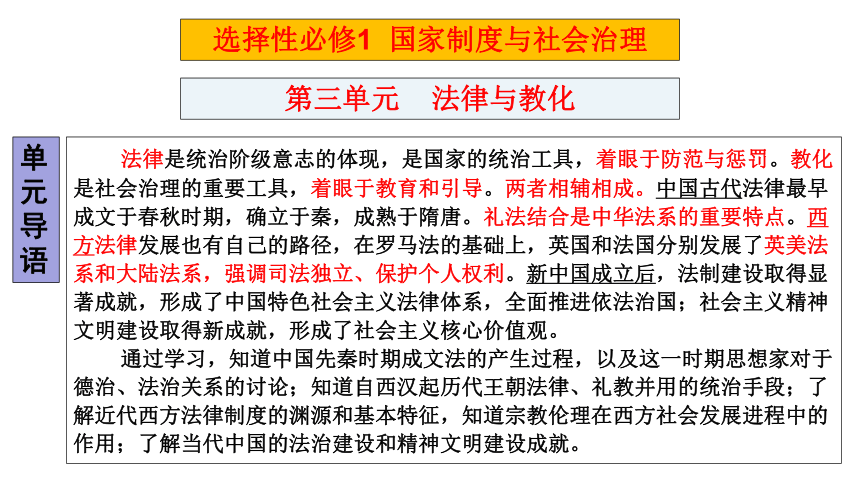

第三单元 法律与教化

硬:防范与惩处

软:教育与引导

第三单元

法律与教化

中国

西方

第 8 课 中国古代的法治与教化

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

第 9 课 近代西方的法律与教化

中华法系的特点

礼法结合

英美法系

大陆法系

罗马法

夏朝

商朝

西周

秦朝

汉朝

魏晋南北朝

宋朝

元朝

清朝

春秋

唐朝

明朝

法

治

教

化

禹

刑

汤

刑

九

刑

铸刑

书

韩非法治

战国

秦

律

九章

律

尊卑

亲疏

量刑

唐

律疏议

宋刑统、

天圣令

援引

唐律

大明律

大清律令

宗法

核心

礼乐

制度

叔向、

孔子

主张

德治

孟子

德治

焚书

坑儒

尊崇

儒术

以经

注律

律令

儒家

化

《大唐

开元

礼》、

家训

《吕氏乡约》

乡约

《六

谕》

乡约“圣谕十六条”和《圣谕广训》

法律与教化是对立统一的关系(相辅相成):中国古代“礼法结合”

习惯法→成文法

法律与教化对立、斗争

汉:礼法

开始结合

魏晋:

进一步推动

唐:礼法结合的典范

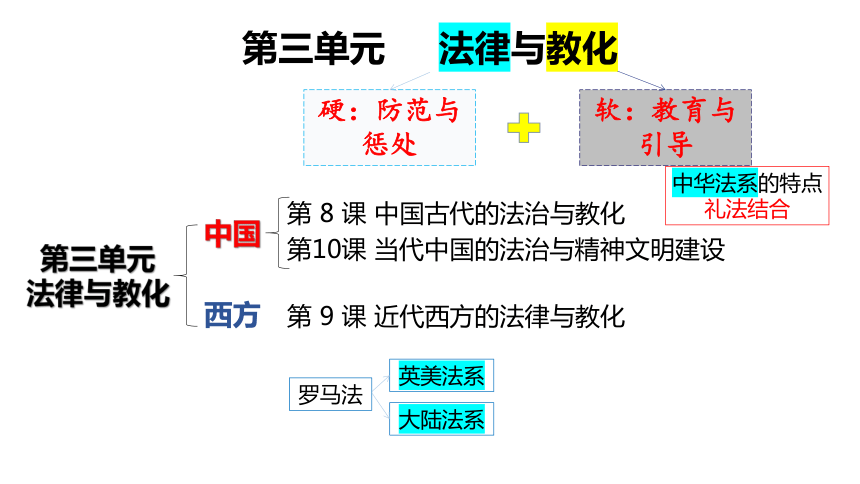

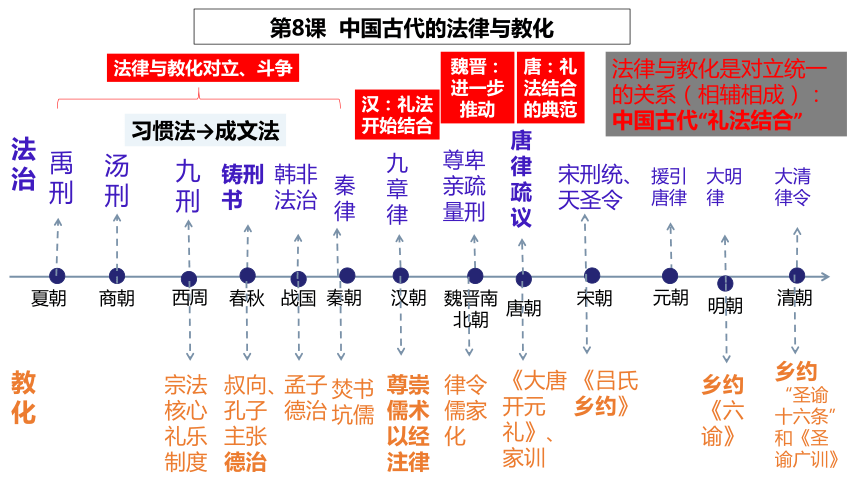

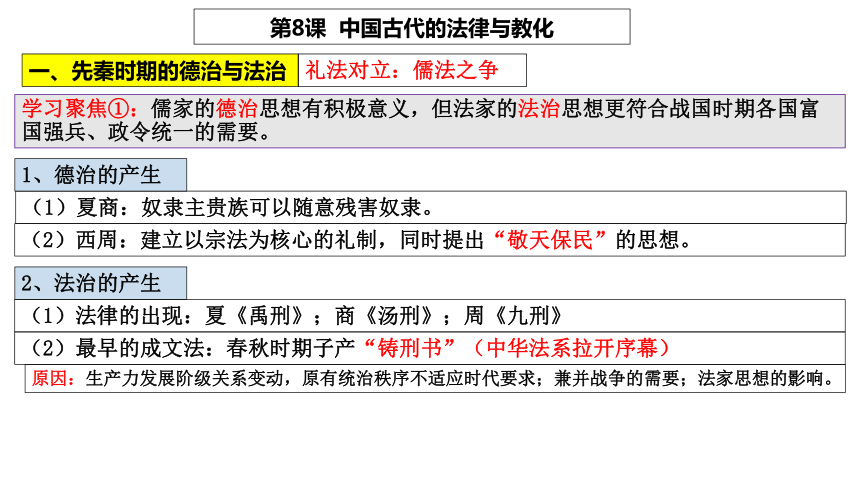

第8课 中国古代的法律与教化

(2)西周:建立以宗法为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想。

(1)夏商:奴隶主贵族可以随意残害奴隶。

学习聚焦①:儒家的德治思想有积极意义,但法家的法治思想更符合战国时期各国富国强兵、政令统一的需要。

第8课 中国古代的法律与教化

一、先秦时期的德治与法治

1、德治的产生

2、法治的产生

(1)法律的出现:夏《禹刑》;商《汤刑》;周《九刑》

(2)最早的成文法:春秋时期子产“铸刑书”(中华法系拉开序幕)

原因:生产力发展阶级关系变动,原有统治秩序不适应时代要求;兼并战争的需要;法家思想的影响。

礼法对立:儒法之争

3、德治与法治之争

(1)早期的德治与法治之争

原因:奴隶主贵族害怕公布刑书会丧失法律解释权

表现:叔向写信反对子产铸刑书

实质:奴隶主贵族政治的没落

(2)春秋战国时期的德治与法治之争:儒法之争

1)背景:

2)儒家的德治思想

①王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏;②诸侯国君寻求治国新思想。

代表 时期 治国思想、手段 教化思想 理论来源 社会影响

孔子 春秋 ①为政以德;②节用而爱人,使民以时 主张德治,通过道德礼义教化民众 性本善 不适用于兼并战争激烈的战国时期;仁政与德治思想难以落到实处。

孟子 战国 ①施仁政于民,省刑罚,薄税敛;②民为贵,社稷次之,君为轻

3)法家的法治思想

代表 治国思想、手段 理论来源 社会影响

商鞅 颁行法令,奖励耕战;保护新兴地主阶级的利益 性本恶 既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望;法家思想指导下,秦国富国强兵,统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

韩非 君主要以法、术、势驾驭臣下;君主赏罚分明,臣民必守法奉令;以法为教、以吏为师

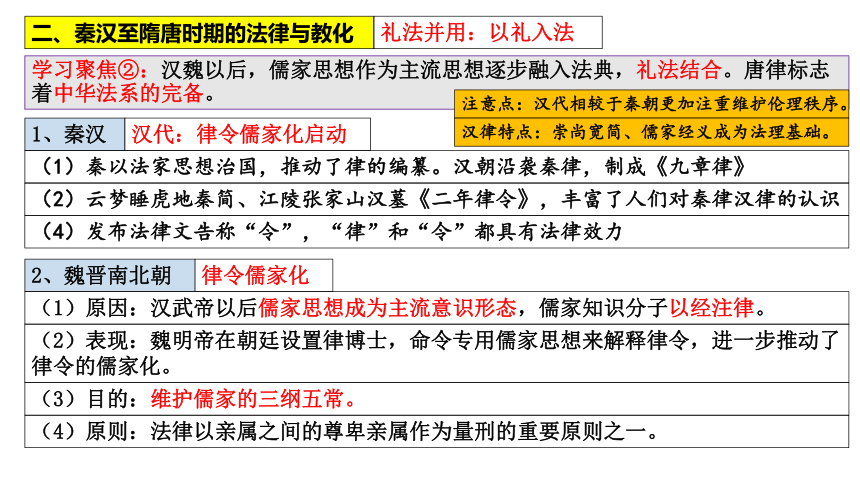

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

礼法并用:以礼入法

学习聚焦②:汉魏以后,儒家思想作为主流思想逐步融入法典,礼法结合。唐律标志着中华法系的完备。

1、秦汉

汉代:律令儒家化启动

(1)秦以法家思想治国,推动了律的编纂。汉朝沿袭秦律,制成《九章律》

(2)云梦睡虎地秦简、江陵张家山汉墓《二年律令》,丰富了人们对秦律汉律的认识

(4)发布法律文告称“令”,“律”和“令”都具有法律效力

注意点:汉代相较于秦朝更加注重维护伦理秩序。

汉律特点:崇尚宽简、儒家经义成为法理基础。

2、魏晋南北朝

律令儒家化

(1)原因:汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,儒家知识分子以经注律。

(2)表现:魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。

(3)目的:维护儒家的三纲五常。

(4)原则:法律以亲属之间的尊卑亲属作为量刑的重要原则之一。

3、唐朝

律令儒家化完成(礼法结合)

(1)法律:多次删繁就简

1)唐高宗时撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》,继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志,成为历代王朝制定法律的蓝本。

2)特点:唐律是礼法结合的典范,特别重视儒家伦理中的“孝”,强调儒家的礼教。

(2)教化:提倡礼法、重视家训、强化基层教化

1)提倡礼法:732年,唐政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、兵、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

2)社会方面:重视家训,强化基层教化。

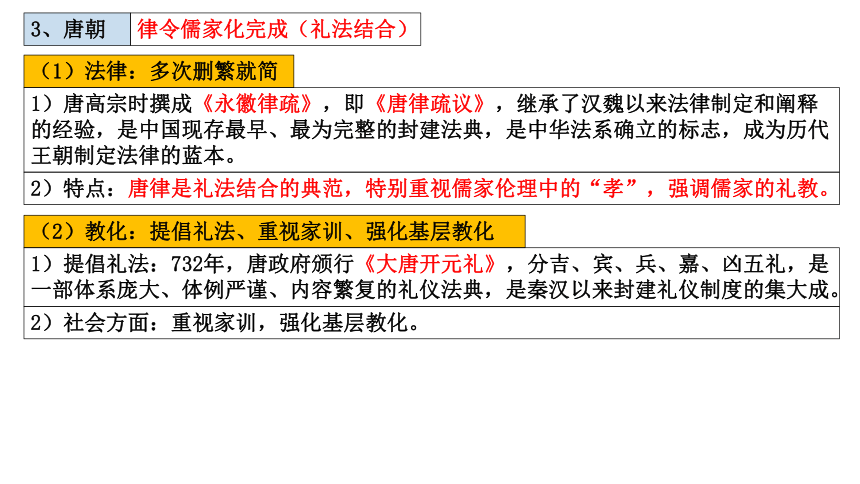

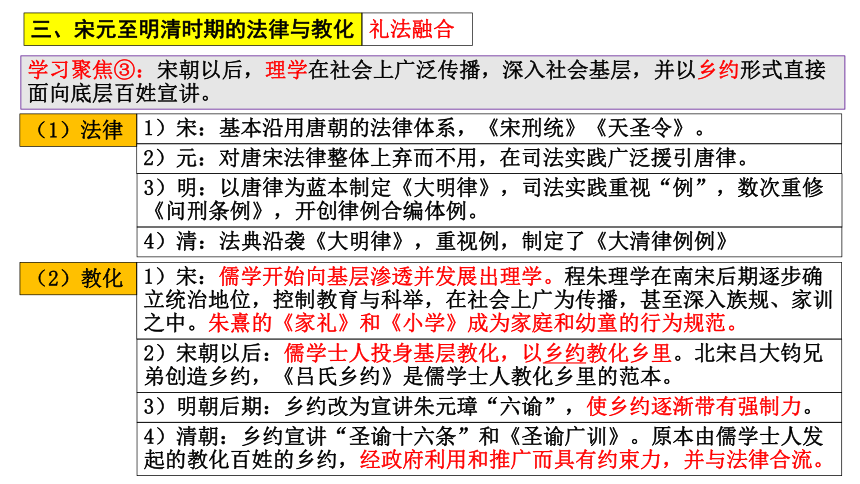

三、宋元至明清时期的法律与教化

礼法融合

(1)法律

1)宋:基本沿用唐朝的法律体系,《宋刑统》《天圣令》。

(2)教化

2)元:对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践广泛援引唐律。

3)明:以唐律为蓝本制定《大明律》,司法实践重视“例”,数次重修《问刑条例》,开创律例合编体例。

4)清:法典沿袭《大明律》,重视例,制定了《大清律例例》

1)宋:儒学开始向基层渗透并发展出理学。程朱理学在南宋后期逐步确立统治地位,控制教育与科举,在社会上广为传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。

2)宋朝以后:儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。北宋吕大钧兄弟创造乡约,《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。

3)明朝后期:乡约改为宣讲朱元璋“六谕”,使乡约逐渐带有强制力。

4)清朝:乡约宣讲“圣谕十六条”和《圣谕广训》。原本由儒学士人发起的教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流。

学习聚焦③:宋朝以后,理学在社会上广泛传播,深入社会基层,并以乡约形式直接面向底层百姓宣讲。

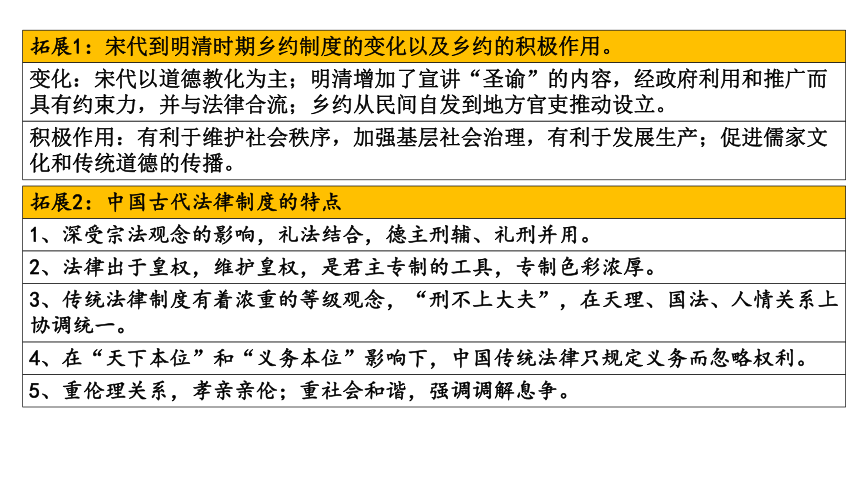

拓展1:宋代到明清时期乡约制度的变化以及乡约的积极作用。

变化:宋代以道德教化为主;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流;乡约从民间自发到地方官吏推动设立。

积极作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

拓展2:中国古代法律制度的特点

1、深受宗法观念的影响,礼法结合,德主刑辅、礼刑并用。

2、法律出于皇权,维护皇权,是君主专制的工具,专制色彩浓厚。

3、传统法律制度有着浓重的等级观念,“刑不上大夫”,在天理、国法、人情关系上协调统一。

4、在“天下本位”和“义务本位”影响下,中国传统法律只规定义务而忽略权利。

5、重伦理关系,孝亲亲伦;重社会和谐,强调调解息争。

夏朝

商朝

西周

秦朝

汉朝

魏晋南北朝

宋朝

元朝

清朝

春秋

唐朝

明朝

法

治

教

化

禹

刑

汤

刑

九

刑

铸刑

书

韩非法治

战国

秦

律

九章

律

尊卑

亲疏

量刑

唐

律疏议

宋刑统、

天圣令

援引

唐律

大明律

大清律令

宗法

核心

礼乐

制度

叔向、

孔子

主张

德治

孟子

德治

焚书

坑儒

尊崇

儒术

以经

注律

律令

儒家

化

《大唐

开元

礼》、

家训

《吕氏乡约》

乡约

《六

谕》

乡约“圣谕十六条”和《圣谕广训》

法律与教化是对立统一的关系(相辅相成):中国古代“礼法结合”

习惯法→成文法

法律与教化对立、斗争

汉:礼法

开始结合

魏晋:

进一步推动

唐:礼法结合的典范

1、学习聚焦①②③

3、《唐律疏议》和《大唐开元礼》的地位

2、春秋战国时期儒法之争的结果及其原因

第9课 近代西方的法律与教化

一、近代西方法律制度的渊源及发展

学习聚焦①:在罗马法的基础上,英国和法国分别发展了英美法系和大陆法系。

1、渊源——罗马法、日耳曼法、教会法

(1)罗马法

①为缓和平民和贵族的矛盾,公元前450年左右,罗马共和国颁布《十二铜表法》

罗马第一部成文法

②罗马帝国时期,统治区域扩大,人口的激增,法律制度更加完善。6世纪,东罗马帝国皇帝查士丁尼编篡的《罗马民法大全》是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。

(2)日耳曼法

中古时期,各日耳曼王国在记载和整理日耳曼人部落习惯法的基础上编纂了一批成文法,称为“日耳曼法”,作为庄园法庭审判的依据。

(3)教会法

中古时期,教会也根据基督教神学,制定和颁布了教会法。

(4)11世纪以后,欧洲国家出现了研究和宣传罗马法的运动,促进了罗马法的传播。

根本原因:城市经济的兴起

2、发展——英美法系、大陆法系

(1)英美法系(普通法系)

1)渊源:11世纪,诺曼底公爵征服英国,建立了诺曼王朝。为了加强对地方的控制,王室设立法院,并派法官定期到各地进行巡回审判。

2)形成:12世纪前后,建立在习惯法基础上、全国普遍适用的法律在英国逐渐形成,这就是普通法。

3)发展:13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。

4)完善:光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。

5)扩展:美国等很多国家在学习英国法律的基础上制定了本国法律,它们构成了普通法系,也称“英美法系”。

英美法系主要特点:英美法系以判例法为主要法律渊源,以遵循先例为基本原则;法官的地位突出,当无先例可循时,法官可以创立先例,也可以对先例作出新的解释。因此,英美法系国家的法律也被称为“法官制定的法律”。英美法系主要涵盖英国、美国、加拿大、澳大利亚、印度等国家和地区。

2、发展——英美法系、大陆法系

(2)大陆法系(民法系)

1)背景:13世纪以后王权加强,法国统一法律的步伐加快,建立在罗马法基础上的法律体系日益成熟;1789年法国大革命爆发,启蒙运动和大革命影响下制定一系列法律。

2)制定:1804年拿破仑颁布《法国民法典》,与此后制定的4部法典一起被统称为“拿破仑法典”,构成了法国成文法体系,最终确立了法国的资产阶级法律制度。

3)形成:逐步形成了以罗马法为基础,以《法国民法典》为代表的世界性法律体系。

大陆法系主要特点:大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完整,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。大陆法系国家的代表是法国、德国、意大利、日本等。

英美法系与大陆法系的相同点:

①都是资本主义法律体系。

②都受到启蒙思想的深刻影响。

③都以资本主义经济、资产阶级民族国家、资产阶级意识形态为基础。

④都继承了罗马法、日耳曼法、教会法的传统。

二、近代西方法律制度的基本特征

学习聚焦②:近代西方法律制度的基本特征是立法和司法独立,强调保障个人的权利。

(1)基本特征

①继承传统法律思想,融合启蒙思想家们提出的思想主张。

②国家权力结构上,坚持权力制衡、三权分立。

③法律内容上,注重保护个人权利,包括生命权、自由权和财产权等。

④司法实践中坚持程序公正和无罪推定。为了保证从立案到审理再到判决的每个程序的公开公正,建立了律师制度和陪审团制度;实行无罪推定原则,所有被审判者在判决之前都是无罪的。

(2)近代西方法律制度的评价

(1)积极:有助于维护法律的统一性与权威性,保持法律的稳定性和连续性;有利于加强对司法机关的监督,防止法官专断和任意处理问题,保持法律的公正。

(2)局限:为资产阶级利益服务;确认了私有财产制度,财产的多少决定着法律地位的高低;黑人、土著居民和妇女没有完全的公民权。

拓展:欧洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处以及造成不同的主要原因。

不同:

①欧洲近代:强调法律至上;立法司法独立;服务于资产阶级;司法实践中坚持程序公正等原则;

②中国古代:强调礼法结合;立法司法合一;为君主统治服务;司法实践中人治色彩强烈,突出教化作用。

原因:

①经济:欧洲资本主义生产关系发展较快、程度较高;

中国自然经济始终占统治地位。

②政治:欧洲君主专制统治相对薄弱;

中国古代君主专制不断强化。

③思想:欧洲启蒙思想的影响;

中国儒家思想占统治地位。

三、宗教伦理与教化

学习聚焦③:基督教的宗教伦理不仅強化了教会対人们的控制,也具有一定的社会教化功能。

1、宗教改革前

(1)基督教演变:

(2)教会宣传:

392年,基督教成为罗马国教。西罗马帝国灭亡后,日耳曼人国家为了取得罗马人和教会的支持,逐渐都接受了基督教。

基督教影响了中古时期欧洲人的政治、经济和社会生活各个方面。奠定了西方的道德观念和行为准则,维护了社会安定,促进了教育和文化发展。基督教的宗教伦理和教化作用强化了对人们的控制,深刻影响着人们的思想意识与日常行为。

①教士们搜集和抄录经典,宣讲教义,保存了一些古典文化;②开办宗教学校和世俗学校,讲授宗教内容以及自然人文科学;

③介入社会生活各方面:人们的生老病死、婚丧嫁娶,基督教会都要介入,几乎所有的节日都与基督教有关。

(3)宗教的作用:

二、宗教伦理与教化

2、宗教改革后

(1)教会的分裂:

(2)新教的主张:

西欧的基督教分裂为天主教和新教。新教适应了原始积累时期新兴资产阶级的政治、经济诉求,提出了一些新的主张。

(3)新教的局限:

反对教皇权威,主张信徒通过自己阅读《圣经》理解教义,还提倡节俭和积极入世的态度,鼓励人们发财致富。

①束缚人们的行为,麻醉人们的思想。

②排斥其他教派,引起了多次宗教冲突,造成了重大的人员伤亡和财产损失。

③对教义持有不同意见的人被斥为“异端”,遭到迫害。

1、学习聚焦①②③

2、近代西方法律制度的基本特征及其局限性。

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

一、新中国的法制建设进程

学习聚焦①:法制建设为依法治国及法治建设奠定了基础。全面依法治国是国家治理的一场深刻革命。

1.开始

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《共同纲领》等文件,开始了中华人民共和国法治建设的进程。

2.奠基

50年代,《婚姻法》《土地改革法》1954年宪法等,初步奠定中国法治建设基础。

3.破坏

“文革”时期,社会主义法制遭到严重破坏。

4.新时期

改革开放后,加强社会主义法制建设,提出有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,保证法律面前人人平等;通过1982年宪法以及一批基本法律。

20世纪90年代,我国全面推进社会主义市场经济建设,1997年中共十五大提出“依法治国,建设社会主义法治国家”并于1999年写入宪法。2004年,将“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设进一步加强。

2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

7.新阶段

1)十八大以来,推进国家治理体系和治理能力的现代化,全面依法治国进入新阶段

2)2018年《宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本大法

3)2020年通过《中华人民共和国民法典》,是社会生活的百科全书。

5.加强

6.形成

二、社会主义精神文明建设

学习聚焦②:社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征,是现代化建设的重要目标和重要保证。

1、社会主义革命和建设时期

中国人民发扬革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人:全国劳动模范孟泰、时传祥,“铁人”王进喜,“党的好干部”焦裕禄,“解放军好战士”雷锋,科学家李四光、华罗庚等。极大地激发了全国人民的热情和干劲。

2、改革开放后

我国在建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设:80年代“五讲四美三热爱”活动;90年代推进爱国主义教育运动;2001年推进公民道德建设,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

3、社会主义核心价值观

1)发展历程:2006年十六届六中全会第一次提出;2007年十七大提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现”。2012年中共十八大进一步提炼、概括。

2)内容:国家层面-富强、民主、文明、和谐;社会层面-自由、平等、公正、法治;个人层面-爱国、敬业、诚信、友善。

3)意义:社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求;培育和践行社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量。 (杨善洲、黄大年等全国道德模范)

1、学习聚焦①②

2、例举新中国具有宪法性质的法律文件以及重要宪法修正案

选择性必修1 国家制度与社会治理

第三单元 法律与教化

单元导语

法律是统治阶级意志的体现,是国家的统治工具,着眼于防范与惩罚。教化是社会治理的重要工具,着眼于教育和引导。两者相辅相成。中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐。礼法结合是中华法系的重要特点。西方法律发展也有自己的路径,在罗马法的基础上,英国和法国分别发展了英美法系和大陆法系,强调司法独立、保护个人权利。新中国成立后,法制建设取得显著成就,形成了中国特色社会主义法律体系,全面推进依法治国;社会主义精神文明建设取得新成就,形成了社会主义核心价值观。

通过学习,知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段;了解近代西方法律制度的渊源和基本特征,知道宗教伦理在西方社会发展进程中的作用;了解当代中国的法治建设和精神文明建设成就。

第三单元 法律与教化

硬:防范与惩处

软:教育与引导

第三单元

法律与教化

中国

西方

第 8 课 中国古代的法治与教化

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

第 9 课 近代西方的法律与教化

中华法系的特点

礼法结合

英美法系

大陆法系

罗马法

夏朝

商朝

西周

秦朝

汉朝

魏晋南北朝

宋朝

元朝

清朝

春秋

唐朝

明朝

法

治

教

化

禹

刑

汤

刑

九

刑

铸刑

书

韩非法治

战国

秦

律

九章

律

尊卑

亲疏

量刑

唐

律疏议

宋刑统、

天圣令

援引

唐律

大明律

大清律令

宗法

核心

礼乐

制度

叔向、

孔子

主张

德治

孟子

德治

焚书

坑儒

尊崇

儒术

以经

注律

律令

儒家

化

《大唐

开元

礼》、

家训

《吕氏乡约》

乡约

《六

谕》

乡约“圣谕十六条”和《圣谕广训》

法律与教化是对立统一的关系(相辅相成):中国古代“礼法结合”

习惯法→成文法

法律与教化对立、斗争

汉:礼法

开始结合

魏晋:

进一步推动

唐:礼法结合的典范

第8课 中国古代的法律与教化

(2)西周:建立以宗法为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想。

(1)夏商:奴隶主贵族可以随意残害奴隶。

学习聚焦①:儒家的德治思想有积极意义,但法家的法治思想更符合战国时期各国富国强兵、政令统一的需要。

第8课 中国古代的法律与教化

一、先秦时期的德治与法治

1、德治的产生

2、法治的产生

(1)法律的出现:夏《禹刑》;商《汤刑》;周《九刑》

(2)最早的成文法:春秋时期子产“铸刑书”(中华法系拉开序幕)

原因:生产力发展阶级关系变动,原有统治秩序不适应时代要求;兼并战争的需要;法家思想的影响。

礼法对立:儒法之争

3、德治与法治之争

(1)早期的德治与法治之争

原因:奴隶主贵族害怕公布刑书会丧失法律解释权

表现:叔向写信反对子产铸刑书

实质:奴隶主贵族政治的没落

(2)春秋战国时期的德治与法治之争:儒法之争

1)背景:

2)儒家的德治思想

①王室衰微,大国争霸,礼崩乐坏;②诸侯国君寻求治国新思想。

代表 时期 治国思想、手段 教化思想 理论来源 社会影响

孔子 春秋 ①为政以德;②节用而爱人,使民以时 主张德治,通过道德礼义教化民众 性本善 不适用于兼并战争激烈的战国时期;仁政与德治思想难以落到实处。

孟子 战国 ①施仁政于民,省刑罚,薄税敛;②民为贵,社稷次之,君为轻

3)法家的法治思想

代表 治国思想、手段 理论来源 社会影响

商鞅 颁行法令,奖励耕战;保护新兴地主阶级的利益 性本恶 既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望;法家思想指导下,秦国富国强兵,统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的封建国家。

韩非 君主要以法、术、势驾驭臣下;君主赏罚分明,臣民必守法奉令;以法为教、以吏为师

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

礼法并用:以礼入法

学习聚焦②:汉魏以后,儒家思想作为主流思想逐步融入法典,礼法结合。唐律标志着中华法系的完备。

1、秦汉

汉代:律令儒家化启动

(1)秦以法家思想治国,推动了律的编纂。汉朝沿袭秦律,制成《九章律》

(2)云梦睡虎地秦简、江陵张家山汉墓《二年律令》,丰富了人们对秦律汉律的认识

(4)发布法律文告称“令”,“律”和“令”都具有法律效力

注意点:汉代相较于秦朝更加注重维护伦理秩序。

汉律特点:崇尚宽简、儒家经义成为法理基础。

2、魏晋南北朝

律令儒家化

(1)原因:汉武帝以后儒家思想成为主流意识形态,儒家知识分子以经注律。

(2)表现:魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。

(3)目的:维护儒家的三纲五常。

(4)原则:法律以亲属之间的尊卑亲属作为量刑的重要原则之一。

3、唐朝

律令儒家化完成(礼法结合)

(1)法律:多次删繁就简

1)唐高宗时撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》,继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是中国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志,成为历代王朝制定法律的蓝本。

2)特点:唐律是礼法结合的典范,特别重视儒家伦理中的“孝”,强调儒家的礼教。

(2)教化:提倡礼法、重视家训、强化基层教化

1)提倡礼法:732年,唐政府颁行《大唐开元礼》,分吉、宾、兵、嘉、凶五礼,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

2)社会方面:重视家训,强化基层教化。

三、宋元至明清时期的法律与教化

礼法融合

(1)法律

1)宋:基本沿用唐朝的法律体系,《宋刑统》《天圣令》。

(2)教化

2)元:对唐宋法律整体上弃而不用,在司法实践广泛援引唐律。

3)明:以唐律为蓝本制定《大明律》,司法实践重视“例”,数次重修《问刑条例》,开创律例合编体例。

4)清:法典沿袭《大明律》,重视例,制定了《大清律例例》

1)宋:儒学开始向基层渗透并发展出理学。程朱理学在南宋后期逐步确立统治地位,控制教育与科举,在社会上广为传播,甚至深入族规、家训之中。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。

2)宋朝以后:儒学士人投身基层教化,以乡约教化乡里。北宋吕大钧兄弟创造乡约,《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。

3)明朝后期:乡约改为宣讲朱元璋“六谕”,使乡约逐渐带有强制力。

4)清朝:乡约宣讲“圣谕十六条”和《圣谕广训》。原本由儒学士人发起的教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流。

学习聚焦③:宋朝以后,理学在社会上广泛传播,深入社会基层,并以乡约形式直接面向底层百姓宣讲。

拓展1:宋代到明清时期乡约制度的变化以及乡约的积极作用。

变化:宋代以道德教化为主;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流;乡约从民间自发到地方官吏推动设立。

积极作用:有利于维护社会秩序,加强基层社会治理,有利于发展生产;促进儒家文化和传统道德的传播。

拓展2:中国古代法律制度的特点

1、深受宗法观念的影响,礼法结合,德主刑辅、礼刑并用。

2、法律出于皇权,维护皇权,是君主专制的工具,专制色彩浓厚。

3、传统法律制度有着浓重的等级观念,“刑不上大夫”,在天理、国法、人情关系上协调统一。

4、在“天下本位”和“义务本位”影响下,中国传统法律只规定义务而忽略权利。

5、重伦理关系,孝亲亲伦;重社会和谐,强调调解息争。

夏朝

商朝

西周

秦朝

汉朝

魏晋南北朝

宋朝

元朝

清朝

春秋

唐朝

明朝

法

治

教

化

禹

刑

汤

刑

九

刑

铸刑

书

韩非法治

战国

秦

律

九章

律

尊卑

亲疏

量刑

唐

律疏议

宋刑统、

天圣令

援引

唐律

大明律

大清律令

宗法

核心

礼乐

制度

叔向、

孔子

主张

德治

孟子

德治

焚书

坑儒

尊崇

儒术

以经

注律

律令

儒家

化

《大唐

开元

礼》、

家训

《吕氏乡约》

乡约

《六

谕》

乡约“圣谕十六条”和《圣谕广训》

法律与教化是对立统一的关系(相辅相成):中国古代“礼法结合”

习惯法→成文法

法律与教化对立、斗争

汉:礼法

开始结合

魏晋:

进一步推动

唐:礼法结合的典范

1、学习聚焦①②③

3、《唐律疏议》和《大唐开元礼》的地位

2、春秋战国时期儒法之争的结果及其原因

第9课 近代西方的法律与教化

一、近代西方法律制度的渊源及发展

学习聚焦①:在罗马法的基础上,英国和法国分别发展了英美法系和大陆法系。

1、渊源——罗马法、日耳曼法、教会法

(1)罗马法

①为缓和平民和贵族的矛盾,公元前450年左右,罗马共和国颁布《十二铜表法》

罗马第一部成文法

②罗马帝国时期,统治区域扩大,人口的激增,法律制度更加完善。6世纪,东罗马帝国皇帝查士丁尼编篡的《罗马民法大全》是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。

(2)日耳曼法

中古时期,各日耳曼王国在记载和整理日耳曼人部落习惯法的基础上编纂了一批成文法,称为“日耳曼法”,作为庄园法庭审判的依据。

(3)教会法

中古时期,教会也根据基督教神学,制定和颁布了教会法。

(4)11世纪以后,欧洲国家出现了研究和宣传罗马法的运动,促进了罗马法的传播。

根本原因:城市经济的兴起

2、发展——英美法系、大陆法系

(1)英美法系(普通法系)

1)渊源:11世纪,诺曼底公爵征服英国,建立了诺曼王朝。为了加强对地方的控制,王室设立法院,并派法官定期到各地进行巡回审判。

2)形成:12世纪前后,建立在习惯法基础上、全国普遍适用的法律在英国逐渐形成,这就是普通法。

3)发展:13世纪,英国通过《大宪章》,确立了法律至上和王权有限的原则。

4)完善:光荣革命后,英国确立了君主立宪制,法律体系更加完善。

5)扩展:美国等很多国家在学习英国法律的基础上制定了本国法律,它们构成了普通法系,也称“英美法系”。

英美法系主要特点:英美法系以判例法为主要法律渊源,以遵循先例为基本原则;法官的地位突出,当无先例可循时,法官可以创立先例,也可以对先例作出新的解释。因此,英美法系国家的法律也被称为“法官制定的法律”。英美法系主要涵盖英国、美国、加拿大、澳大利亚、印度等国家和地区。

2、发展——英美法系、大陆法系

(2)大陆法系(民法系)

1)背景:13世纪以后王权加强,法国统一法律的步伐加快,建立在罗马法基础上的法律体系日益成熟;1789年法国大革命爆发,启蒙运动和大革命影响下制定一系列法律。

2)制定:1804年拿破仑颁布《法国民法典》,与此后制定的4部法典一起被统称为“拿破仑法典”,构成了法国成文法体系,最终确立了法国的资产阶级法律制度。

3)形成:逐步形成了以罗马法为基础,以《法国民法典》为代表的世界性法律体系。

大陆法系主要特点:大陆法系以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本法地位,法律体系比较完整,一般不承认判例的效力;明确立法和司法的分工,法官的作用不太突出。大陆法系国家的代表是法国、德国、意大利、日本等。

英美法系与大陆法系的相同点:

①都是资本主义法律体系。

②都受到启蒙思想的深刻影响。

③都以资本主义经济、资产阶级民族国家、资产阶级意识形态为基础。

④都继承了罗马法、日耳曼法、教会法的传统。

二、近代西方法律制度的基本特征

学习聚焦②:近代西方法律制度的基本特征是立法和司法独立,强调保障个人的权利。

(1)基本特征

①继承传统法律思想,融合启蒙思想家们提出的思想主张。

②国家权力结构上,坚持权力制衡、三权分立。

③法律内容上,注重保护个人权利,包括生命权、自由权和财产权等。

④司法实践中坚持程序公正和无罪推定。为了保证从立案到审理再到判决的每个程序的公开公正,建立了律师制度和陪审团制度;实行无罪推定原则,所有被审判者在判决之前都是无罪的。

(2)近代西方法律制度的评价

(1)积极:有助于维护法律的统一性与权威性,保持法律的稳定性和连续性;有利于加强对司法机关的监督,防止法官专断和任意处理问题,保持法律的公正。

(2)局限:为资产阶级利益服务;确认了私有财产制度,财产的多少决定着法律地位的高低;黑人、土著居民和妇女没有完全的公民权。

拓展:欧洲近代法律体系与中国古代法律的主要不同之处以及造成不同的主要原因。

不同:

①欧洲近代:强调法律至上;立法司法独立;服务于资产阶级;司法实践中坚持程序公正等原则;

②中国古代:强调礼法结合;立法司法合一;为君主统治服务;司法实践中人治色彩强烈,突出教化作用。

原因:

①经济:欧洲资本主义生产关系发展较快、程度较高;

中国自然经济始终占统治地位。

②政治:欧洲君主专制统治相对薄弱;

中国古代君主专制不断强化。

③思想:欧洲启蒙思想的影响;

中国儒家思想占统治地位。

三、宗教伦理与教化

学习聚焦③:基督教的宗教伦理不仅強化了教会対人们的控制,也具有一定的社会教化功能。

1、宗教改革前

(1)基督教演变:

(2)教会宣传:

392年,基督教成为罗马国教。西罗马帝国灭亡后,日耳曼人国家为了取得罗马人和教会的支持,逐渐都接受了基督教。

基督教影响了中古时期欧洲人的政治、经济和社会生活各个方面。奠定了西方的道德观念和行为准则,维护了社会安定,促进了教育和文化发展。基督教的宗教伦理和教化作用强化了对人们的控制,深刻影响着人们的思想意识与日常行为。

①教士们搜集和抄录经典,宣讲教义,保存了一些古典文化;②开办宗教学校和世俗学校,讲授宗教内容以及自然人文科学;

③介入社会生活各方面:人们的生老病死、婚丧嫁娶,基督教会都要介入,几乎所有的节日都与基督教有关。

(3)宗教的作用:

二、宗教伦理与教化

2、宗教改革后

(1)教会的分裂:

(2)新教的主张:

西欧的基督教分裂为天主教和新教。新教适应了原始积累时期新兴资产阶级的政治、经济诉求,提出了一些新的主张。

(3)新教的局限:

反对教皇权威,主张信徒通过自己阅读《圣经》理解教义,还提倡节俭和积极入世的态度,鼓励人们发财致富。

①束缚人们的行为,麻醉人们的思想。

②排斥其他教派,引起了多次宗教冲突,造成了重大的人员伤亡和财产损失。

③对教义持有不同意见的人被斥为“异端”,遭到迫害。

1、学习聚焦①②③

2、近代西方法律制度的基本特征及其局限性。

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

一、新中国的法制建设进程

学习聚焦①:法制建设为依法治国及法治建设奠定了基础。全面依法治国是国家治理的一场深刻革命。

1.开始

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《共同纲领》等文件,开始了中华人民共和国法治建设的进程。

2.奠基

50年代,《婚姻法》《土地改革法》1954年宪法等,初步奠定中国法治建设基础。

3.破坏

“文革”时期,社会主义法制遭到严重破坏。

4.新时期

改革开放后,加强社会主义法制建设,提出有法可依、有法必依、执法必严、违法必究,保证法律面前人人平等;通过1982年宪法以及一批基本法律。

20世纪90年代,我国全面推进社会主义市场经济建设,1997年中共十五大提出“依法治国,建设社会主义法治国家”并于1999年写入宪法。2004年,将“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设进一步加强。

2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

7.新阶段

1)十八大以来,推进国家治理体系和治理能力的现代化,全面依法治国进入新阶段

2)2018年《宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本大法

3)2020年通过《中华人民共和国民法典》,是社会生活的百科全书。

5.加强

6.形成

二、社会主义精神文明建设

学习聚焦②:社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征,是现代化建设的重要目标和重要保证。

1、社会主义革命和建设时期

中国人民发扬革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人:全国劳动模范孟泰、时传祥,“铁人”王进喜,“党的好干部”焦裕禄,“解放军好战士”雷锋,科学家李四光、华罗庚等。极大地激发了全国人民的热情和干劲。

2、改革开放后

我国在建设社会主义物质文明的同时,加强社会主义精神文明建设:80年代“五讲四美三热爱”活动;90年代推进爱国主义教育运动;2001年推进公民道德建设,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

3、社会主义核心价值观

1)发展历程:2006年十六届六中全会第一次提出;2007年十七大提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现”。2012年中共十八大进一步提炼、概括。

2)内容:国家层面-富强、民主、文明、和谐;社会层面-自由、平等、公正、法治;个人层面-爱国、敬业、诚信、友善。

3)意义:社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求;培育和践行社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量。 (杨善洲、黄大年等全国道德模范)

1、学习聚焦①②

2、例举新中国具有宪法性质的法律文件以及重要宪法修正案

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理