山东省枣庄市薛城区2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题(PDF版 含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省枣庄市薛城区2023-2024学年高二上学期期末考试历史试题(PDF版 含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 622.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 09:03:20 | ||

图片预览

文档简介

秘密★启用前 试卷类型 :A

2023 ~ 2024学年度第一学期学科素养诊断试题

高 二 历 史

2024.1

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡

上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 15小题,每小题 3分,共 45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.汉武帝推行以察举制为主体的荐举取士制度,包括孝廉贤良以及异科。所谓孝廉,“孝

谓善事父母者,廉谓清洁有廉隅者”。与孝廉相比,贤良更强调被举荐者在才能智力

等方面的突出性或稀缺性。据此可推知,察举制在当时

A.推动了豪强地主的崛起 B.体现了公平公正的原则

C.加快了社会阶层的流动 D.适应了国家治理的需要

2.与唐代相比,两宋对外贸易发展迅速,贸易港口大大增多、遍布沿海广大区域,且不

再是零星点状分布而是主次分明形成了较为系统的多层次结构;贸易范围也远超唐代,

远至红海沿岸及非洲东海岸。材料说明

A.宋代贸易发展与经济重心转移相适应

B.宋代海外贸易在国家经济中居于主导

C.宋代政府较唐代更加重视海外贸易

D.海外贸易税是宋朝政府的主要财源

3.鱼鳞图册是官府清丈全国土地时绘制的鱼鳞状的土地清册。明代洪武年间曾编绘过鱼

鳞图册。万历年间,张居正下令在全国范围内清丈土地,重新编制鱼鳞图册,共绘制

2142 地块形状及四至、所有者姓名等内容。张居正此举意在

A.提供赋税改革的依据 B.限制土地兼并的程度

C.确定土地产权的归属 D.弥补鱼鳞图册的不足

4.乾隆三十六年(1771 年),原居住在伏尔加河下游的蒙古土尔扈特部东归祖国,清政

府指令新疆地方官员会同理藩院予以妥善安置,拨专款采办牲畜、皮衣、茶叶、粮米,

各地也纷纷捐献物品,接济土尔扈特牧民。清政府后来在土尔扈特安置地设立了四个

盟,并任命了盟长。据此说明,土尔扈特部回归

A.表明清朝社会保障体系的健全和高效

B.反映了清政府民族政策的平等与团结

高二历史试题 第 1页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

C.彰显了统一多民族国家的巩固和发展

D.标志中华民族多元一体民族格局形成

5.1873 年《申报》的一篇文章写道:“自中西通商以后,凡泰西诸国医士接踵而至,药

材齐聚而至,如上海一区,西医设立医馆已有数处……无论中西富贵贫贱之人,均可

就医于各馆。”对材料解读合理的是,当时

A.西医受到国人普遍认可 B.民众逐渐接受西医观念

C.东学西渐趋势日益加强 D.西医传入有时空差异性

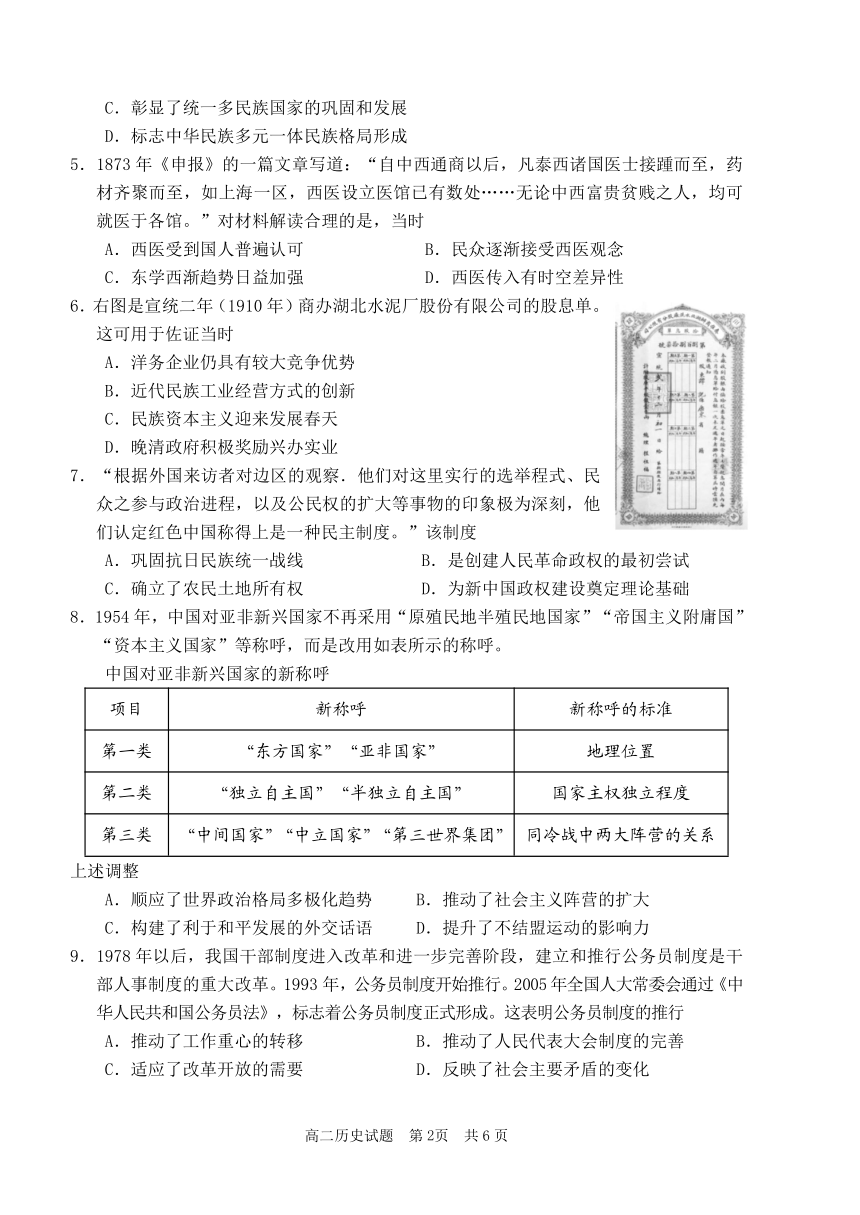

6.右图是宣统二年(1910 年)商办湖北水泥厂股份有限公司的股息单。

这可用于佐证当时

A.洋务企业仍具有较大竞争优势

B.近代民族工业经营方式的创新

C.民族资本主义迎来发展春天

D.晚清政府积极奖励兴办实业

7.“根据外国来访者对边区的观察.他们对这里实行的选举程式、民

众之参与政治进程,以及公民权的扩大等事物的印象极为深刻,他

们认定红色中国称得上是一种民主制度。”该制度

A.巩固抗日民族统一战线 B.是创建人民革命政权的最初尝试

C.确立了农民土地所有权 D.为新中国政权建设奠定理论基础

8.1954 年,中国对亚非新兴国家不再采用“原殖民地半殖民地国家”“帝国主义附庸国”

“资本主义国家”等称呼,而是改用如表所示的称呼。

中国对亚非新兴国家的新称呼

项目 新称呼 新称呼的标准

第一类 “东方国家”“亚非国家” 地理位置

第二类 “独立自主国”“半独立自主国” 国家主权独立程度

第三类 “中间国家”“中立国家”“第三世界集团” 同冷战中两大阵营的关系

上述调整

A.顺应了世界政治格局多极化趋势 B.推动了社会主义阵营的扩大

C.构建了利于和平发展的外交话语 D.提升了不结盟运动的影响力

9.1978 年以后,我国干部制度进入改革和进一步完善阶段,建立和推行公务员制度是干

部人事制度的重大改革。1993 年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中

华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。这表明公务员制度的推行

A.推动了工作重心的转移 B.推动了人民代表大会制度的完善

C.适应了改革开放的需要 D.反映了社会主要矛盾的变化

高二历史试题 第 2页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

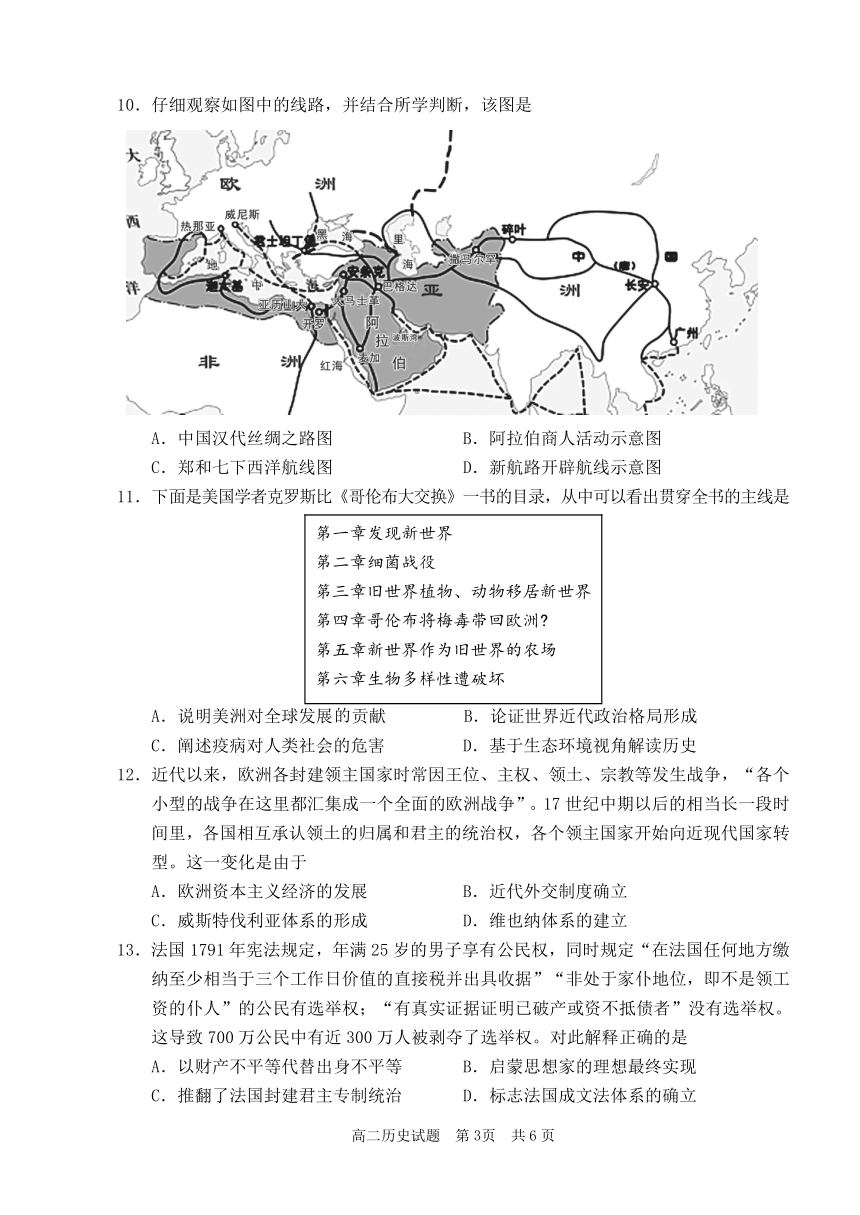

10.仔细观察如图中的线路,并结合所学判断,该图是

A.中国汉代丝绸之路图 B.阿拉伯商人活动示意图

C.郑和七下西洋航线图 D.新航路开辟航线示意图

11.下面是美国学者克罗斯比《哥伦布大交换》一书的目录,从中可以看出贯穿全书的主线是

第一章发现新世界

第二章细菌战役

第三章旧世界植物、动物移居新世界

第四章哥伦布将梅毒带回欧洲

第五章新世界作为旧世界的农场

第六章生物多样性遭破坏

A.说明美洲对全球发展的贡献 B.论证世界近代政治格局形成

C.阐述疫病对人类社会的危害 D.基于生态环境视角解读历史

12.近代以来,欧洲各封建领主国家时常因王位、主权、领土、宗教等发生战争,“各个

小型的战争在这里都汇集成一个全面的欧洲战争”。17 世纪中期以后的相当长一段时

间里,各国相互承认领土的归属和君主的统治权,各个领主国家开始向近现代国家转

型。这一变化是由于

A.欧洲资本主义经济的发展 B.近代外交制度确立

C.威斯特伐利亚体系的形成 D.维也纳体系的建立

13.法国 1791 年宪法规定,年满 25 岁的男子享有公民权,同时规定“在法国任何地方缴

纳至少相当于三个工作日价值的直接税并出具收据”“非处于家仆地位,即不是领工

资的仆人”的公民有选举权;“有真实证据证明已破产或资不抵债者”没有选举权。

这导致 700 万公民中有近 300 万人被剥夺了选举权。对此解释正确的是

A.以财产不平等代替出身不平等 B.启蒙思想家的理想最终实现

C.推翻了法国封建君主专制统治 D.标志法国成文法体系的确立

高二历史试题 第 3页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

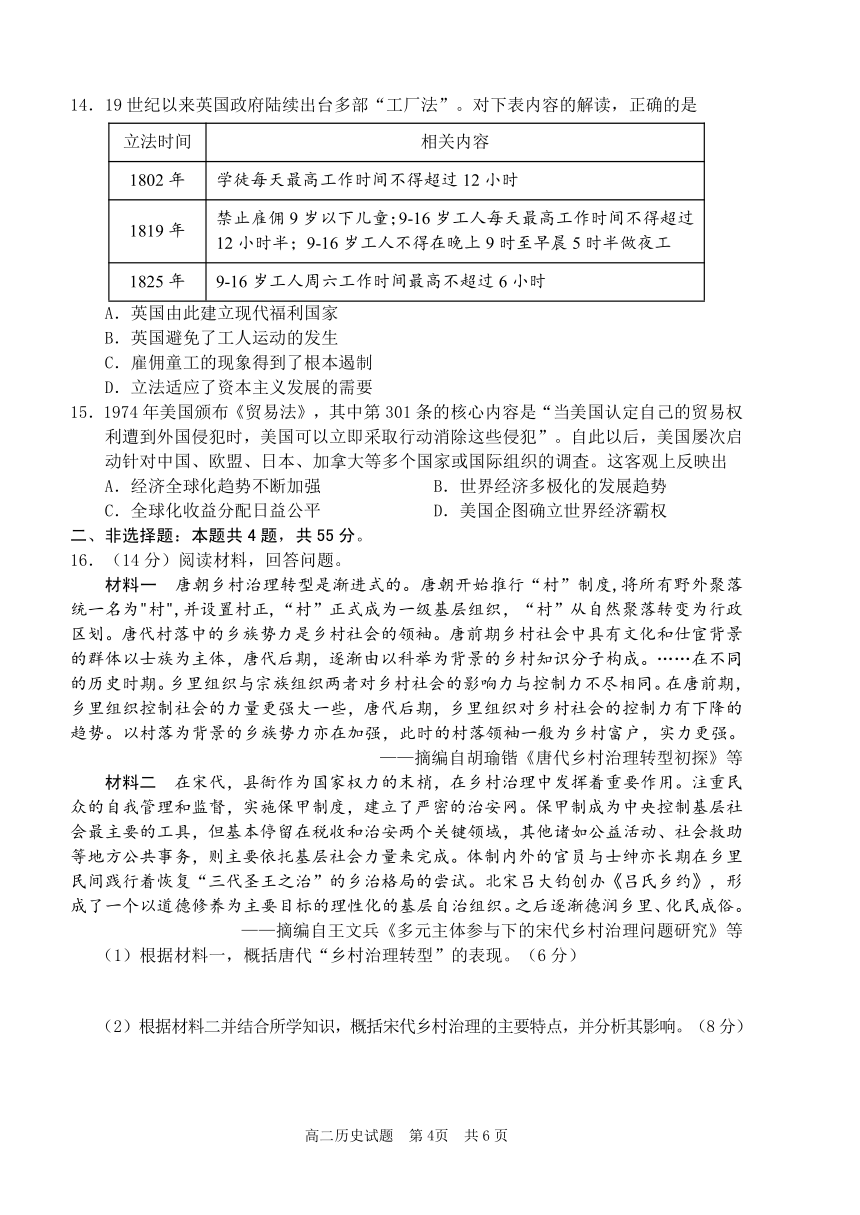

14.19 世纪以来英国政府陆续出台多部“工厂法”。对下表内容的解读,正确的是

立法时间 相关内容

1802年 学徒每天最高工作时间不得超过 12小时

禁止雇佣 9岁以下儿童;9-16岁工人每天最高工作时间不得超过

1819年

12小时半;9-16岁工人不得在晚上 9时至早晨 5时半做夜工

1825年 9-16岁工人周六工作时间最高不超过 6小时

A.英国由此建立现代福利国家

B.英国避免了工人运动的发生

C.雇佣童工的现象得到了根本遏制

D.立法适应了资本主义发展的需要

15.1974 年美国颁布《贸易法》,其中第 301 条的核心内容是“当美国认定自己的贸易权

利遭到外国侵犯时,美国可以立即采取行动消除这些侵犯”。自此以后,美国屡次启

动针对中国、欧盟、日本、加拿大等多个国家或国际组织的调査。这客观上反映出

A.经济全球化趋势不断加强 B.世界经济多极化的发展趋势

C.全球化收益分配日益公平 D.美国企图确立世界经济霸权

二、非选择题:本题共 4 题,共 55 分。

16.(14 分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝乡村治理转型是渐进式的。唐朝开始推行“村”制度,将所有野外聚落

统一名为"村",并设置村正,“村”正式成为一级基层组织,“村”从自然聚落转变为行政

区划。唐代村落中的乡族势力是乡村社会的领袖。唐前期乡村社会中具有文化和仕宦背景

的群体以士族为主体,唐代后期,逐渐由以科举为背景的乡村知识分子构成。……在不同

的历史时期。乡里组织与宗族组织两者对乡村社会的影响力与控制力不尽相同。在唐前期,

乡里组织控制社会的力量更强大一些,唐代后期,乡里组织对乡村社会的控制力有下降的

趋势。以村落为背景的乡族势力亦在加强,此时的村落领袖一般为乡村富户,实力更强。

——摘编自胡瑜锴《唐代乡村治理转型初探》等

材料二 在宋代,县衙作为国家权力的末梢,在乡村治理中发挥着重要作用。注重民

众的自我管理和监督,实施保甲制度,建立了严密的治安网。保甲制成为中央控制基层社

会最主要的工具,但基本停留在税收和治安两个关键领域,其他诸如公益活动、社会救助

等地方公共事务,则主要依托基层社会力量来完成。体制内外的官员与士绅亦长期在乡里

民间践行着恢复“三代圣王之治”的乡治格局的尝试。北宋吕大钧创办《吕氏乡约》,形

成了一个以道德修养为主要目标的理性化的基层自治组织。之后逐渐德润乡里、化民成俗。

——摘编自王文兵《多元主体参与下的宋代乡村治理问题研究》等

(1)根据材料一,概括唐代“乡村治理转型”的表现。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代乡村治理的主要特点,并分析其影响。(8分)

高二历史试题 第 4页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

17. (12 分)阅读材料,回答问题。

材料:张之洞被誉为晚清“第一通晓学务之人”,他在教育方面的贡献是非常突出的。

时 间 事 件

时任两广总督的张之洞奏请开办广东水陆师学堂各一所。聘请外籍教师任

1887 年

教,学生学习外语、制造、轮船驾驶、攻战、枪炮等课程。

张之洞上呈《选派学生出洋肄业折》,提出“选派已通西文之学生出洋肄

1896 年

业”。

张之洞发表《劝学篇》,力倡新学,提出他最早的一个近代学制的构想:

1898 年

“京师省会为大学堂,道府为中学堂,州县为小学堂。”

张之洞与湖北巡抚端方上奏 《筹定学堂规模次第兴办折 》,形成了湖北

1902 年

学制体系。

张之洞等奏拟的《奏定学堂章程》颁布,规定:“无论何等学堂,均以忠

1903 年 孝为本,中国经史之学为基……而后以西学瀹(渗透)其智识,练其艺能,务期

他日成材,各适实用。”

张之洞等官员联名奏请清政府立停科举,提出“科举一日不停,士人皆有

1905 年

侥幸得第之心……学堂决无大兴之望”,获准。

——摘编自苑书义《张之洞与中国近代化》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代张之洞教育活动”,自拟论题,进行评述。

(要求:史论结合,论述充分,逻辑严密,表述清晰。)

18. (14 分)阅读材料,回答问题。

材料一 作为新中国成立初期中共城市工作的中心环节 ,“把消费的城市变成生产

的城市”对上海的发展轨迹产生了重要影响。上海积极调整工业结构 ,优先发展重工业,

加大对重工业投资,对其投资占工业建设总投资的 74.5%。通过接管国民党政府的商业、

贸易管理机构和官僚资本主义商业、贸易公司,建立起来的国营商业机构,不断加强对货

源和市场的掌握。上海还有计划、有步骤地疏散人员,逐步减少城市人口。疏散途径主要

包括:动员大批难民和失业群众回乡生产、到皖北黄泛区与苏北盐垦区垦荒生产。

——摘编自张励《试论新中国成立初期上海城市功能的转型》

材料二 改革开放以来来,中国城市的外观和格局、城市生活的内涵等,都发生了令

人惊奇的迅速改变。城市化过程中,许多农民进城务工;进入大学的农民子女毕业后,许多

人在城市找到了新的职业;由于农业生产所需劳动力减少,第二、三产业则逐步发展,农

村人口向城市转移。北京、上海等城市有向世界城市发展的趋势。在全国范围内,从北到

南还形成了环渤海经济圈、长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈。这些经济圆实际上也

是一个城市群。从历史的角度看,这种城市化对应着中国由农业社会向工业社会和后工业

社会的过渡。

——摘编自王鸿生《中国城市发展的四个阶段和问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国为推动上海城市发展所采取的措施。(6分)

高二历史试题 第 5页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来中国城市化的特点,并简析其原

因。(8分)

19.(15 分)阅读材料,回答问题。

材料一 产业巨变导致了世界贸易的巨大变化。世界贸易提升了资源的使用效率、

增进了世界物质生产和贸易利益,其中存在不平等与不平衡。……更可怕的是,自 18 世

纪以来这种经济秩序至今仍存在,在西方经济学家的诠释和粉饰下,变成了合理的、“先

进”的,并被当作真理去推广。

——摘编自王晓明《世界贸易史》等

材料二 1965-1995 年世界出口总额比例结构

——据萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)根据材料一并结合具体史实,从商品种类、交通运输、贸易格局中任选两个方面

说说自己对 18 世纪到 20 世纪初世界贸易的认识。(6分)

(2)根据材料二,概括 1965 年至 1995 年世界出口总额比例的变化,结合所学知识分

析其变化的原因。(9分)

高二历史试题 第 6页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

2023 ~ 2024学年度第一学期学科素养诊断

高二历史试题参考答案

一、选择题:本题共 15小题,每小题 3分,共 45分。

1. D 2.A 3.A 4.C 5.B 6. B 7.A 8. C 9. C 10.B

11. D 12. C 13.A 14.D 15. B

二、非选择题:本题共 4题,共 55分。

16.(14 分)(1)表现:“村”的变化:从自然聚落转变为行政区划;乡族势力的构

成:从以士族为主到科举出身的知识分子为主;对乡村社会控制力:乡里组织下降,乡族

势力上升。(6 分)

(2)特点:治理主体多样化;治理方式多元化;官民共同治理(官治与自治相结合);

地方士绅发挥重要作用;重视社会教化。(4分)

影响:中央对地方治理加强;有利于维护乡村基层社会秩序的稳定;有利于提高乡村

基层的凝聚力;完善社会治理体制;为后世乡村治理提供了借鉴。(4 分)

17. (12 分)示例:

论题:张之洞与晚清的教育改革

19 世纪末 20 世纪初,中国的民族危机加深,救亡图存需要教育改革;清末新政的推

行;旧教育体制的没落,认识到科举之弊;西学的传播,外来教育理念的影响。

张之洞大力进行教育改革,发展新式教育;创办各类新式学堂,倡导选派学生出国

留学;革新传统教育内容,注重实用人才的培养;践行中体西用的教育思想,更新了近

代中国教育理念。奏请废除科举制;制定新学制,进行学制改革。

张之洞适应了时代的需要,推动了教育近代化;加速了科举制的终结;创建了近代

化的教育模式;有利于西方科技和新思想的传播;有利于培养新式人才。“中体西用”

的办学思想,未突破封建教育的藩篱。

18. (14 分)(1)措施:因时而动,加大重工业投资;建立国营商业,加大社会改造力

度;合理疏散城市居民,分散转移人口。(6分)

(2)特点:城市化进程加快;农业劳动力发生转移;产业结构发生变化;部分城市有向

世界城市发展的趋势;城市群出现等。(4 分)

原因:经济体制改革不断深入;对外开放扩大;社会主义市场经济体制逐步确立,工业

化进程的加快。(4 分)

19. (15 分)(1)认识:世界贸易格局:呈现出西方国家生产工业产品,亚非拉地区生

产农业产品的贸易格局。交通运输:苏伊士运河和巴拿马运河的开通大大缩短了世界贸

易的距离,推动了世界贸易的发展;商品种类:伴随着世界贸易的范围不断扩大,世界

高二历史试题 第 7页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

贸易中的商品种类大大增加。(6 分)

(2)变化:发达国家间出口比重有所下降,70 年代下降最为明显;发达国家与发展中国

家间贸易出口比重缓慢增长;发展中国家间贸易出口比重持续增长;发展中国家在国际

贸易中地位上升。(4分)

原因:70 年代主要资本主义国家出现“滞胀”现象,导致发达国家间贸易出口比重下降。

二战后新兴独立的发展中国家,努力探索适合本国国情的发展道路,掀起了现代化建设

浪潮;西方发达国家进行产业结构调整,部分产业转移到发展中国家;中国实施改革开

放,坚持和平发展,推动发达国家和发展中国家间以及发展中国家间出口比重的增长。

(5分)

高二历史试题 第 8页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

2023 ~ 2024学年度第一学期学科素养诊断试题

高 二 历 史

2024.1

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡

上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 15小题,每小题 3分,共 45分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.汉武帝推行以察举制为主体的荐举取士制度,包括孝廉贤良以及异科。所谓孝廉,“孝

谓善事父母者,廉谓清洁有廉隅者”。与孝廉相比,贤良更强调被举荐者在才能智力

等方面的突出性或稀缺性。据此可推知,察举制在当时

A.推动了豪强地主的崛起 B.体现了公平公正的原则

C.加快了社会阶层的流动 D.适应了国家治理的需要

2.与唐代相比,两宋对外贸易发展迅速,贸易港口大大增多、遍布沿海广大区域,且不

再是零星点状分布而是主次分明形成了较为系统的多层次结构;贸易范围也远超唐代,

远至红海沿岸及非洲东海岸。材料说明

A.宋代贸易发展与经济重心转移相适应

B.宋代海外贸易在国家经济中居于主导

C.宋代政府较唐代更加重视海外贸易

D.海外贸易税是宋朝政府的主要财源

3.鱼鳞图册是官府清丈全国土地时绘制的鱼鳞状的土地清册。明代洪武年间曾编绘过鱼

鳞图册。万历年间,张居正下令在全国范围内清丈土地,重新编制鱼鳞图册,共绘制

2142 地块形状及四至、所有者姓名等内容。张居正此举意在

A.提供赋税改革的依据 B.限制土地兼并的程度

C.确定土地产权的归属 D.弥补鱼鳞图册的不足

4.乾隆三十六年(1771 年),原居住在伏尔加河下游的蒙古土尔扈特部东归祖国,清政

府指令新疆地方官员会同理藩院予以妥善安置,拨专款采办牲畜、皮衣、茶叶、粮米,

各地也纷纷捐献物品,接济土尔扈特牧民。清政府后来在土尔扈特安置地设立了四个

盟,并任命了盟长。据此说明,土尔扈特部回归

A.表明清朝社会保障体系的健全和高效

B.反映了清政府民族政策的平等与团结

高二历史试题 第 1页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

C.彰显了统一多民族国家的巩固和发展

D.标志中华民族多元一体民族格局形成

5.1873 年《申报》的一篇文章写道:“自中西通商以后,凡泰西诸国医士接踵而至,药

材齐聚而至,如上海一区,西医设立医馆已有数处……无论中西富贵贫贱之人,均可

就医于各馆。”对材料解读合理的是,当时

A.西医受到国人普遍认可 B.民众逐渐接受西医观念

C.东学西渐趋势日益加强 D.西医传入有时空差异性

6.右图是宣统二年(1910 年)商办湖北水泥厂股份有限公司的股息单。

这可用于佐证当时

A.洋务企业仍具有较大竞争优势

B.近代民族工业经营方式的创新

C.民族资本主义迎来发展春天

D.晚清政府积极奖励兴办实业

7.“根据外国来访者对边区的观察.他们对这里实行的选举程式、民

众之参与政治进程,以及公民权的扩大等事物的印象极为深刻,他

们认定红色中国称得上是一种民主制度。”该制度

A.巩固抗日民族统一战线 B.是创建人民革命政权的最初尝试

C.确立了农民土地所有权 D.为新中国政权建设奠定理论基础

8.1954 年,中国对亚非新兴国家不再采用“原殖民地半殖民地国家”“帝国主义附庸国”

“资本主义国家”等称呼,而是改用如表所示的称呼。

中国对亚非新兴国家的新称呼

项目 新称呼 新称呼的标准

第一类 “东方国家”“亚非国家” 地理位置

第二类 “独立自主国”“半独立自主国” 国家主权独立程度

第三类 “中间国家”“中立国家”“第三世界集团” 同冷战中两大阵营的关系

上述调整

A.顺应了世界政治格局多极化趋势 B.推动了社会主义阵营的扩大

C.构建了利于和平发展的外交话语 D.提升了不结盟运动的影响力

9.1978 年以后,我国干部制度进入改革和进一步完善阶段,建立和推行公务员制度是干

部人事制度的重大改革。1993 年,公务员制度开始推行。2005年全国人大常委会通过《中

华人民共和国公务员法》,标志着公务员制度正式形成。这表明公务员制度的推行

A.推动了工作重心的转移 B.推动了人民代表大会制度的完善

C.适应了改革开放的需要 D.反映了社会主要矛盾的变化

高二历史试题 第 2页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

10.仔细观察如图中的线路,并结合所学判断,该图是

A.中国汉代丝绸之路图 B.阿拉伯商人活动示意图

C.郑和七下西洋航线图 D.新航路开辟航线示意图

11.下面是美国学者克罗斯比《哥伦布大交换》一书的目录,从中可以看出贯穿全书的主线是

第一章发现新世界

第二章细菌战役

第三章旧世界植物、动物移居新世界

第四章哥伦布将梅毒带回欧洲

第五章新世界作为旧世界的农场

第六章生物多样性遭破坏

A.说明美洲对全球发展的贡献 B.论证世界近代政治格局形成

C.阐述疫病对人类社会的危害 D.基于生态环境视角解读历史

12.近代以来,欧洲各封建领主国家时常因王位、主权、领土、宗教等发生战争,“各个

小型的战争在这里都汇集成一个全面的欧洲战争”。17 世纪中期以后的相当长一段时

间里,各国相互承认领土的归属和君主的统治权,各个领主国家开始向近现代国家转

型。这一变化是由于

A.欧洲资本主义经济的发展 B.近代外交制度确立

C.威斯特伐利亚体系的形成 D.维也纳体系的建立

13.法国 1791 年宪法规定,年满 25 岁的男子享有公民权,同时规定“在法国任何地方缴

纳至少相当于三个工作日价值的直接税并出具收据”“非处于家仆地位,即不是领工

资的仆人”的公民有选举权;“有真实证据证明已破产或资不抵债者”没有选举权。

这导致 700 万公民中有近 300 万人被剥夺了选举权。对此解释正确的是

A.以财产不平等代替出身不平等 B.启蒙思想家的理想最终实现

C.推翻了法国封建君主专制统治 D.标志法国成文法体系的确立

高二历史试题 第 3页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

14.19 世纪以来英国政府陆续出台多部“工厂法”。对下表内容的解读,正确的是

立法时间 相关内容

1802年 学徒每天最高工作时间不得超过 12小时

禁止雇佣 9岁以下儿童;9-16岁工人每天最高工作时间不得超过

1819年

12小时半;9-16岁工人不得在晚上 9时至早晨 5时半做夜工

1825年 9-16岁工人周六工作时间最高不超过 6小时

A.英国由此建立现代福利国家

B.英国避免了工人运动的发生

C.雇佣童工的现象得到了根本遏制

D.立法适应了资本主义发展的需要

15.1974 年美国颁布《贸易法》,其中第 301 条的核心内容是“当美国认定自己的贸易权

利遭到外国侵犯时,美国可以立即采取行动消除这些侵犯”。自此以后,美国屡次启

动针对中国、欧盟、日本、加拿大等多个国家或国际组织的调査。这客观上反映出

A.经济全球化趋势不断加强 B.世界经济多极化的发展趋势

C.全球化收益分配日益公平 D.美国企图确立世界经济霸权

二、非选择题:本题共 4 题,共 55 分。

16.(14 分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝乡村治理转型是渐进式的。唐朝开始推行“村”制度,将所有野外聚落

统一名为"村",并设置村正,“村”正式成为一级基层组织,“村”从自然聚落转变为行政

区划。唐代村落中的乡族势力是乡村社会的领袖。唐前期乡村社会中具有文化和仕宦背景

的群体以士族为主体,唐代后期,逐渐由以科举为背景的乡村知识分子构成。……在不同

的历史时期。乡里组织与宗族组织两者对乡村社会的影响力与控制力不尽相同。在唐前期,

乡里组织控制社会的力量更强大一些,唐代后期,乡里组织对乡村社会的控制力有下降的

趋势。以村落为背景的乡族势力亦在加强,此时的村落领袖一般为乡村富户,实力更强。

——摘编自胡瑜锴《唐代乡村治理转型初探》等

材料二 在宋代,县衙作为国家权力的末梢,在乡村治理中发挥着重要作用。注重民

众的自我管理和监督,实施保甲制度,建立了严密的治安网。保甲制成为中央控制基层社

会最主要的工具,但基本停留在税收和治安两个关键领域,其他诸如公益活动、社会救助

等地方公共事务,则主要依托基层社会力量来完成。体制内外的官员与士绅亦长期在乡里

民间践行着恢复“三代圣王之治”的乡治格局的尝试。北宋吕大钧创办《吕氏乡约》,形

成了一个以道德修养为主要目标的理性化的基层自治组织。之后逐渐德润乡里、化民成俗。

——摘编自王文兵《多元主体参与下的宋代乡村治理问题研究》等

(1)根据材料一,概括唐代“乡村治理转型”的表现。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代乡村治理的主要特点,并分析其影响。(8分)

高二历史试题 第 4页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

17. (12 分)阅读材料,回答问题。

材料:张之洞被誉为晚清“第一通晓学务之人”,他在教育方面的贡献是非常突出的。

时 间 事 件

时任两广总督的张之洞奏请开办广东水陆师学堂各一所。聘请外籍教师任

1887 年

教,学生学习外语、制造、轮船驾驶、攻战、枪炮等课程。

张之洞上呈《选派学生出洋肄业折》,提出“选派已通西文之学生出洋肄

1896 年

业”。

张之洞发表《劝学篇》,力倡新学,提出他最早的一个近代学制的构想:

1898 年

“京师省会为大学堂,道府为中学堂,州县为小学堂。”

张之洞与湖北巡抚端方上奏 《筹定学堂规模次第兴办折 》,形成了湖北

1902 年

学制体系。

张之洞等奏拟的《奏定学堂章程》颁布,规定:“无论何等学堂,均以忠

1903 年 孝为本,中国经史之学为基……而后以西学瀹(渗透)其智识,练其艺能,务期

他日成材,各适实用。”

张之洞等官员联名奏请清政府立停科举,提出“科举一日不停,士人皆有

1905 年

侥幸得第之心……学堂决无大兴之望”,获准。

——摘编自苑书义《张之洞与中国近代化》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代张之洞教育活动”,自拟论题,进行评述。

(要求:史论结合,论述充分,逻辑严密,表述清晰。)

18. (14 分)阅读材料,回答问题。

材料一 作为新中国成立初期中共城市工作的中心环节 ,“把消费的城市变成生产

的城市”对上海的发展轨迹产生了重要影响。上海积极调整工业结构 ,优先发展重工业,

加大对重工业投资,对其投资占工业建设总投资的 74.5%。通过接管国民党政府的商业、

贸易管理机构和官僚资本主义商业、贸易公司,建立起来的国营商业机构,不断加强对货

源和市场的掌握。上海还有计划、有步骤地疏散人员,逐步减少城市人口。疏散途径主要

包括:动员大批难民和失业群众回乡生产、到皖北黄泛区与苏北盐垦区垦荒生产。

——摘编自张励《试论新中国成立初期上海城市功能的转型》

材料二 改革开放以来来,中国城市的外观和格局、城市生活的内涵等,都发生了令

人惊奇的迅速改变。城市化过程中,许多农民进城务工;进入大学的农民子女毕业后,许多

人在城市找到了新的职业;由于农业生产所需劳动力减少,第二、三产业则逐步发展,农

村人口向城市转移。北京、上海等城市有向世界城市发展的趋势。在全国范围内,从北到

南还形成了环渤海经济圈、长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈。这些经济圆实际上也

是一个城市群。从历史的角度看,这种城市化对应着中国由农业社会向工业社会和后工业

社会的过渡。

——摘编自王鸿生《中国城市发展的四个阶段和问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国为推动上海城市发展所采取的措施。(6分)

高二历史试题 第 5页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来中国城市化的特点,并简析其原

因。(8分)

19.(15 分)阅读材料,回答问题。

材料一 产业巨变导致了世界贸易的巨大变化。世界贸易提升了资源的使用效率、

增进了世界物质生产和贸易利益,其中存在不平等与不平衡。……更可怕的是,自 18 世

纪以来这种经济秩序至今仍存在,在西方经济学家的诠释和粉饰下,变成了合理的、“先

进”的,并被当作真理去推广。

——摘编自王晓明《世界贸易史》等

材料二 1965-1995 年世界出口总额比例结构

——据萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)根据材料一并结合具体史实,从商品种类、交通运输、贸易格局中任选两个方面

说说自己对 18 世纪到 20 世纪初世界贸易的认识。(6分)

(2)根据材料二,概括 1965 年至 1995 年世界出口总额比例的变化,结合所学知识分

析其变化的原因。(9分)

高二历史试题 第 6页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

2023 ~ 2024学年度第一学期学科素养诊断

高二历史试题参考答案

一、选择题:本题共 15小题,每小题 3分,共 45分。

1. D 2.A 3.A 4.C 5.B 6. B 7.A 8. C 9. C 10.B

11. D 12. C 13.A 14.D 15. B

二、非选择题:本题共 4题,共 55分。

16.(14 分)(1)表现:“村”的变化:从自然聚落转变为行政区划;乡族势力的构

成:从以士族为主到科举出身的知识分子为主;对乡村社会控制力:乡里组织下降,乡族

势力上升。(6 分)

(2)特点:治理主体多样化;治理方式多元化;官民共同治理(官治与自治相结合);

地方士绅发挥重要作用;重视社会教化。(4分)

影响:中央对地方治理加强;有利于维护乡村基层社会秩序的稳定;有利于提高乡村

基层的凝聚力;完善社会治理体制;为后世乡村治理提供了借鉴。(4 分)

17. (12 分)示例:

论题:张之洞与晚清的教育改革

19 世纪末 20 世纪初,中国的民族危机加深,救亡图存需要教育改革;清末新政的推

行;旧教育体制的没落,认识到科举之弊;西学的传播,外来教育理念的影响。

张之洞大力进行教育改革,发展新式教育;创办各类新式学堂,倡导选派学生出国

留学;革新传统教育内容,注重实用人才的培养;践行中体西用的教育思想,更新了近

代中国教育理念。奏请废除科举制;制定新学制,进行学制改革。

张之洞适应了时代的需要,推动了教育近代化;加速了科举制的终结;创建了近代

化的教育模式;有利于西方科技和新思想的传播;有利于培养新式人才。“中体西用”

的办学思想,未突破封建教育的藩篱。

18. (14 分)(1)措施:因时而动,加大重工业投资;建立国营商业,加大社会改造力

度;合理疏散城市居民,分散转移人口。(6分)

(2)特点:城市化进程加快;农业劳动力发生转移;产业结构发生变化;部分城市有向

世界城市发展的趋势;城市群出现等。(4 分)

原因:经济体制改革不断深入;对外开放扩大;社会主义市场经济体制逐步确立,工业

化进程的加快。(4 分)

19. (15 分)(1)认识:世界贸易格局:呈现出西方国家生产工业产品,亚非拉地区生

产农业产品的贸易格局。交通运输:苏伊士运河和巴拿马运河的开通大大缩短了世界贸

易的距离,推动了世界贸易的发展;商品种类:伴随着世界贸易的范围不断扩大,世界

高二历史试题 第 7页 共 6 页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

贸易中的商品种类大大增加。(6 分)

(2)变化:发达国家间出口比重有所下降,70 年代下降最为明显;发达国家与发展中国

家间贸易出口比重缓慢增长;发展中国家间贸易出口比重持续增长;发展中国家在国际

贸易中地位上升。(4分)

原因:70 年代主要资本主义国家出现“滞胀”现象,导致发达国家间贸易出口比重下降。

二战后新兴独立的发展中国家,努力探索适合本国国情的发展道路,掀起了现代化建设

浪潮;西方发达国家进行产业结构调整,部分产业转移到发展中国家;中国实施改革开

放,坚持和平发展,推动发达国家和发展中国家间以及发展中国家间出口比重的增长。

(5分)

高二历史试题 第 8页 共 6页

{#{QQABCQaUogiAABBAAAgCAwWICgAQkAAAAKoOxAAEMAIAiBFABAA=}#}

同课章节目录