河南省洛阳市2023-2024学年高二上学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省洛阳市2023-2024学年高二上学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 09:17:44 | ||

图片预览

文档简介

洛阳市20232024学年第一学期期末考试

高二历史试卷

本试卷共6页,共100分,考试时间为75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2.考试结束,将答题卡交回。

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分)

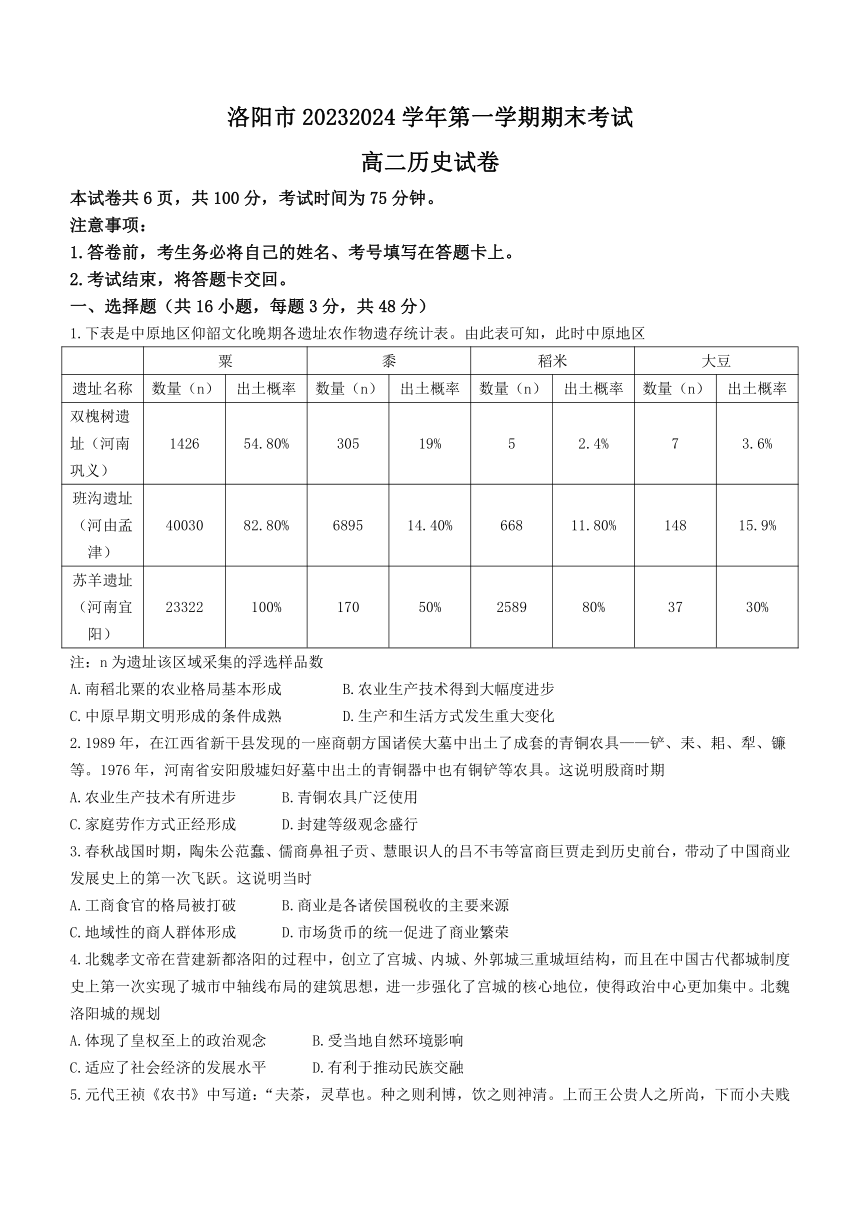

1.下表是中原地区仰韶文化晚期各遗址农作物遗存统计表。由此表可知,此时中原地区

粟 黍 稻米 大豆

遗址名称 数量(n) 出土概率 数量(n) 出土概率 数量(n) 出土概率 数量(n) 出土概率

双槐树遗址(河南巩义) 1426 54.80% 305 19% 5 2.4% 7 3.6%

班沟遗址(河由孟津) 40030 82.80% 6895 14.40% 668 11.80% 148 15.9%

苏羊遗址(河南宜阳) 23322 100% 170 50% 2589 80% 37 30%

注:n为遗址该区域采集的浮选样品数

A.南稻北粟的农业格局基本形成 B.农业生产技术得到大幅度进步

C.中原早期文明形成的条件成熟 D.生产和生活方式发生重大变化

2.1989年,在江西省新干县发现的一座商朝方国诸侯大墓中出土了成套的青铜农具——铲、耒、耜、犁、镰等。1976年,河南省安阳殷墟妇好墓中出土的青铜器中也有铜铲等农具。这说明殷商时期

A.农业生产技术有所进步 B.青铜农具广泛使用

C.家庭劳作方式正经形成 D.封建等级观念盛行

3.春秋战国时期,陶朱公范蠢、儒商鼻祖子贡、慧眼识人的吕不韦等富商巨贾走到历史前台,带动了中国商业发展史上的第一次飞跃。这说明当时

A.工商食官的格局被打破 B.商业是各诸侯国税收的主要来源

C.地域性的商人群体形成 D.市场货币的统一促进了商业繁荣

4.北魏孝文帝在营建新都洛阳的过程中,创立了宫城、内城、外郭城三重城垣结构,而且在中国古代都城制度史上第一次实现了城市中轴线布局的建筑思想,进一步强化了宫城的核心地位,使得政治中心更加集中。北魏洛阳城的规划

A.体现了皇权至上的政治观念 B.受当地自然环境影响

C.适应了社会经济的发展水平 D.有利于推动民族交融

5.元代王祯《农书》中写道:“夫茶,灵草也。种之则利博,饮之则神清。上而王公贵人之所尚,下而小夫贱隶之所不可缺,诚生民日用之所资,国家课利之一助也。”当时流行的谚语:“早晨起来七件事,柴米油盐酱醋茶。”这说明元代

A.茶税成为国家税收的主要来源 B.茶已成为社会生活的重要组成

C.政府加强了对茶叶的经营管理 D.茶叶的种植得到大面积的推广

6.两宋时期,出现了一些占据优越地理位置并且人口众多的集镇,它们往往成为地方一级行政机构的所在地,因而吸引了越来越多的手工业者和商人在集镇上开办作坊和商铺。两宋时期集镇的设立

A.优化了地方行政管理体系 B.促进了市场的繁荣

C.强化了对基层社会的管控 D.扩大了赋税的来源

7.《新唐书·食货志》载:“宪宗以钱少,复禁用铜器。时商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军、诸使、富室,以轻装趋四方,合券乃取之,号飞钱。”据此可知,唐代的飞钱

A.具有信贷业务性质 B.规范了商业交易行为

C.可以代替现金流通 D.强化了政府抑商政策

8.2009年,全国人大常委会正式通过《中华人民共和国食品安全法》,确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度。2015年,新修订的《中华人民共和国食品安全法》将网购食品也纳入了监管。这些立法活动

A.实现了食品行业的健康发展 B.说明食品安全问题开始受到关注

C.表明法制建设进入全新阶段 D.有助于规范和加强食品安全监管

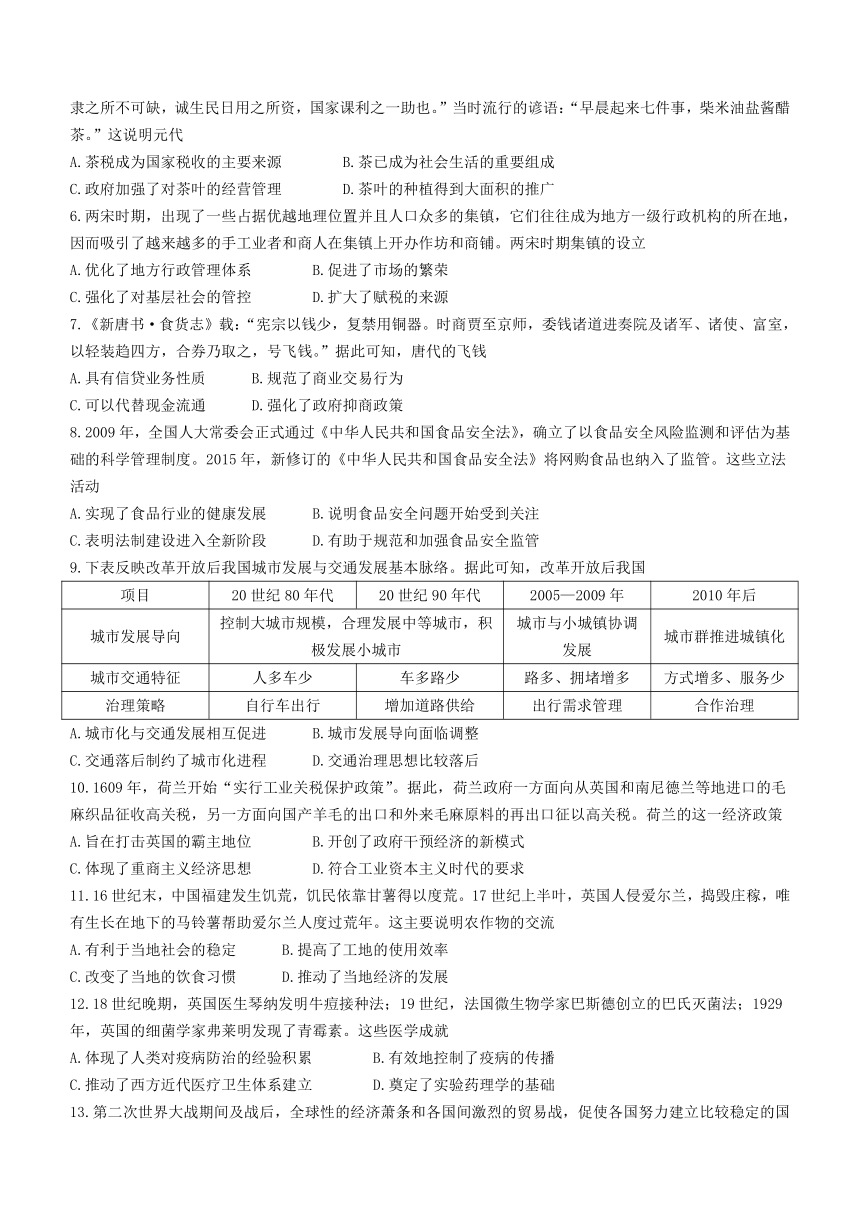

9.下表反映改革开放后我国城市发展与交通发展基本脉络。据此可知,改革开放后我国

项目 20世纪80年代 20世纪90年代 2005—2009年 2010年后

城市发展导向 控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市 城市与小城镇协调发展 城市群推进城镇化

城市交通特征 人多车少 车多路少 路多、拥堵增多 方式增多、服务少

治理策略 自行车出行 增加道路供给 出行需求管理 合作治理

A.城市化与交通发展相互促进 B.城市发展导向面临调整

C.交通落后制约了城市化进程 D.交通治理思想比较落后

10.1609年,荷兰开始“实行工业关税保护政策”。据此,荷兰政府一方面向从英国和南尼德兰等地进口的毛麻织品征收高关税,另一方面向国产羊毛的出口和外来毛麻原料的再出口征以高关税。荷兰的这一经济政策

A.旨在打击英国的霸主地位 B.开创了政府干预经济的新模式

C.体现了重商主义经济思想 D.符合工业资本主义时代的要求

11.16世纪末,中国福建发生饥荒,饥民依靠甘薯得以度荒。17世纪上半叶,英国人侵爱尔兰,捣毁庄稼,唯有生长在地下的马铃薯帮助爱尔兰人度过荒年。这主要说明农作物的交流

A.有利于当地社会的稳定 B.提高了工地的使用效率

C.改变了当地的饮食习惯 D.推动了当地经济的发展

12.18世纪晚期,英国医生琴纳发明牛痘接种法;19世纪,法国微生物学家巴斯德创立的巴氏灭菌法;1929年,英国的细菌学家弗莱明发现了青霉素。这些医学成就

A.体现了人类对疫病防治的经验积累 B.有效地控制了疫病的传播

C.推动了西方近代医疗卫生体系建立 D.奠定了实验药理学的基础

13.第二次世界大战期间及战后,全球性的经济萧条和各国间激烈的贸易战,促使各国努力建立比较稳定的国际经济秩序,国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定先后成立。上述组织的成立

A.构建了公平公正的世界经济秩序 B.消除了国际贸易中的保护主义

C.推动了资本主义世界市场的形成 D.旨在促进国际间的协调与合作

14.二战结束之初,德、意、日三个战败国的经济几近崩溃,西欧各国由于战争的蹂躏而满目疮痍,百废待兴。然而,战后仅仅10年左右的时间,这些国家的经济发展水平就远远超出二战以前,进入经济发展的“黄金时期”。这些国家发展经济采取的主要措施是

A.建立高度集中的经济体制 B.实行宏观调控和市场调节相结合

C.大规模推行社会福利政策 D.注意传统产业与新兴产业的升级

15.互联网让世界变成了“鸡犬之声相闻”的地球村,相隔万里的人们不再“老死不相往来”。可以说,世界因互联网而更多彩,生活因互联网而更丰富。材料意在强调互联网

A.极大地提高人类社会的生产力 B.开启了人类生活的新模式

C.改变了人类的视野与社会生活 D.拓展了国家治理的新领域

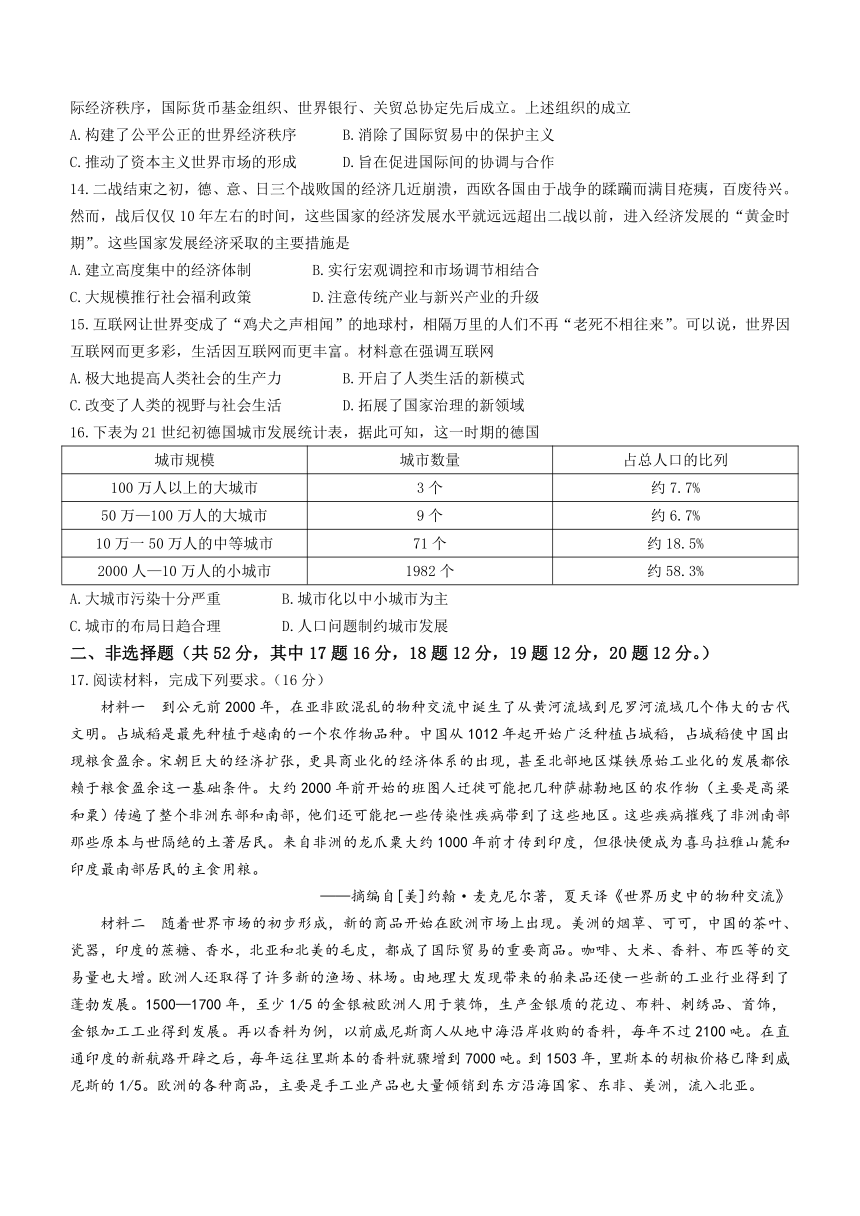

16.下表为21世纪初德国城市发展统计表,据此可知,这一时期的德国

城市规模 城市数量 占总人口的比列

100万人以上的大城市 3个 约7.7%

50万—100万人的大城市 9个 约6.7%

10万一50万人的中等城市 71个 约18.5%

2000人—10万人的小城市 1982个 约58.3%

A.大城市污染十分严重 B.城市化以中小城市为主

C.城市的布局日趋合理 D.人口问题制约城市发展

二、非选择题(共52分,其中17题16分,18题12分,19题12分,20题12分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 到公元前2000年,在亚非欧混乱的物种交流中诞生了从黄河流域到尼罗河流域几个伟大的古代文明。占城稻是最先种植于越南的一个农作物品种。中国从1012年起开始广泛种植占城稻,占城稻使中国出现粮食盈余。宋朝巨大的经济扩张,更具商业化的经济体系的出现,甚至北部地区煤铁原始工业化的发展都依赖于粮食盈余这一基础条件。大约2000年前开始的班图人迁徙可能把几种萨赫勒地区的农作物(主要是高梁和粟)传遍了整个非洲东部和南部,他们还可能把一些传染性疾病带到了这些地区。这些疾病摧残了非洲南部那些原本与世隔绝的土著居民。来自非洲的龙爪粟大约1000年前才传到印度,但很快便成为喜马拉雅山麓和印度最南部居民的主食用粮。

——摘编自[美]约翰·麦克尼尔著,夏天译《世界历史中的物种交流》

材料二 随着世界市场的初步形成,新的商品开始在欧洲市场上出现。美洲的烟草、可可,中国的茶叶、瓷器,印度的蔗糖、香水,北亚和北美的毛皮,都成了国际贸易的重要商品。咖啡、大米、香料、布匹等的交易量也大增。欧洲人还取得了许多新的渔场、林场。由地理大发现带来的舶来品还使一些新的工业行业得到了蓬勃发展。1500—1700年,至少1/5的金银被欧洲人用于装饰,生产金银质的花边、布料、刺绣品、首饰,金银加工工业得到发展。再以香料为例,以前威尼斯商人从地中海沿岸收购的香料,每年不过2100吨。在直通印度的新航路开辟之后,每年运往里斯本的香料就骤增到7000吨。到1503年,里斯本的胡椒价格已降到威尼斯的1/5。欧洲的各种商品,主要是手工业产品也大量倾销到东方沿海国家、东非、美洲,流入北亚。

——摘编自萧国亮、隋福民著:《世界经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代物种交流的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代物种交流的特点,并分析其原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 近代工厂制在英国的兴起,是工业革命时期技术变革的产物。……近代工厂制的建立,实现了资本和劳动力的集中,实现了劳动分工的加强,实现了生产的规范化与制度化管理,由此而促进了劳动生产率的提高,推动了生产增长和经济发展。不过,作为工业化社会中涌现出来的新鲜事物,工厂制在兴起过程中也暴露出一些不容忽视的弊病,如工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频发、童工现象的普遍化等,这些问题引起社会各界尤其是改革主义者的极大关注。进入19世纪30年代后,工厂改革运动的兴起以及一系列工厂立法的颁布,逐步消除了早期工厂制的一些弊端,由此推动着工厂制发展到一个新阶段。

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二 中国像大多数后发展国家一样以机械化大规模生产为主要特征的近代工厂制度的建立,并不是自发地在传统社会内部完成的,而是在外来因素的作用与冲击下移植产生的。外国资本早期在华设立的近代工业企业,对中国近代工厂制度的建立起了示范性作用。……鸦片战争后洋务派引进先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业,这些新式企业是中国人最早创办的近代化产业,中国近代的工厂制度也由此而产生。

——摘编自刘佛丁、王玉茹《中国近代工厂制度的产生及其产权运作的特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国近代工厂制度兴起和发展的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明推动中国近代工厂制度形成和发展的主要因素。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

交通是人类社会最基本的活动之一,交通的发展、变迁、进步是社会进步轨迹的表征。古代的陆路、运河、近海运输,近代以来的铁路、汽车、航空、远洋运输等方式无不与人类的活动密切相关。…交通的开辟与发展影响着国家和民族的生存、发展、强盛,有利于人类生存质量的提高。……通过交通,能够有效地跨地区调度经济资源,最大限度地发挥资源效益,……能够极大地丰富各地群众的物质生活,提高人民生活质量。

——摘编自《交通社会学》研究课题组《交通的内涵和社会意义》

根据材料并结合所学知识,围绕“交通与社会变迁”这一主题,任选一种交通方式的发展或就中外交通的总体发展,自拟论题,并对论题进行阐述。(要求:论题明确,论述清晰,史论结合。)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 西方医学在近代中国的传播,主要是通过传教士、留学生及思想比较开明的清廷官员和洋务人士这些媒介进行的。基督教传教士在传播西医过程中是前驱,担当了先锋角色。传教士的到来促进了西医在中国的传播和发展,培养了大批医学人才。他们把西方先进的医学知识和经验带到了古老的中国,创办了中国首批西医院和西医学校,翻译了大量医学书籍报刊,培养了大批西医人才,造福了近代中国社会。

——摘自秦永杰、王云贵《传教士对中国近代医学的贡献》

材料二 新中国成立初期,卫生设施匮乏,传染疫病流行,民众健康水平较低,改变落后的卫生状况,保护更新劳动力,为经济建设做准备成为政府工作的重要内容。同时,由于国际国内环境存在的不稳定因素,卫生建设作为社会建设的一部分也被上升到保家卫国的政治高度。1952年12月,中共中央正式提出开展“爱国卫生运动”,并成立“爱国卫生运动委员会”,在主管机构设置上予以配合。在较低水平的城乡卫生环境条件下,开展爱国卫生运动能够移风易俗,宣传全新的卫生观念,振奋国民精神,对提升国民体质和实现国家改造具有强大的动员作用。

——摘编自李洁《新时代下开展爱国卫生运动与促进全民健康》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西方医学在中国传播的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国建立初期开展爱国卫生运动产生的重要影响。(6分)

洛阳市2023—2024学年第一学期期末考试

高二历史试卷参考答案

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分)

1.D 2.A 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.B

二、非选择题(共52分,其中17题16分,18题12分,19题12分,20题12分。)

17.(16分)

(1)影响:推动了文明国家的产生与发展;提高了一些国家的粮食产量,促进了其商业、手工业等经济的发展;改变了一些国家的农业种植结构,丰富了食物种类;也给一些国家或地区带来了传染性疾病,造成了人口的大量减少。(每点2分,四点8分)

(2)特点:具有全球性;以欧洲为主导。(2分)

原因:全球航路的开辟,世界市场的初步形成;世界贸易的发展;欧洲商业革命的影响;早期的殖民扩张。(每点2分,任意三点6分)

18.(12分)

(1)影响:有利于大机器工业的发展,推动了工业革命的进程;有利于科学管理,提高生产效率,促进经济的发展;推动了近代工厂立法,促进教育、医疗等的进步;但工厂制也带来了较多的社会问题。(每点2分,任意三点6分)

(2)因素:西方近代工业企业的示范;洋务运动的兴起;近代中国民族资本主义的形成和发展;先进人士的倡导和实践;实业救国思潮的推动。(每点2分,任意三点6分)

19.(12分)

示例:

论题:中外历史上人工运河的开通,密切了各地的联系,促进了社会的发展。(2分)

阐述:在历史上,由于物质生产的丰富、交流需求的增加和技术的进步,陆路交通已经不能满足社会发展需要。人们通过开凿运河,连通了不同的水系和地域,推动了交通的发展。中国在春秋时期已有运河,秦始皇开凿连接湘水和离水的灵渠,沟通了长江和珠江两大水系;隋朝的大运河以洛阳为中心,沟通了中国南方和北方;元朝的京杭大运河,全长近1800千米,为世界之最。近代法国的米迪运河连接了地中海和大西洋;荷兰阿姆斯特丹建立的运河系统,成为荷兰经济和文化繁荣的重要体现。中外历史上的人工运河的开通,促进了不同地域物资与商贸的交流,密切了各地的经济联系,对于巩固国家政权、政治中心稳定、粮食等物资的供给也具有很大的意义。(8分)

总之,运河作为中外一种重要的交通方式,对于国家的统一和经济社会的发展有着重要的意义。(2分)

(其他方面,学生如从陆运、海运、空运等角度或就中外交通的总体发展来说,能够说明其具体发展过程,并阐述对社会的影响即可得分。)

20.(12分)

(1)背景:西学东渐和传教士的推动;中国近代西医医院和西医学校的建立;近代中国留学教育的发展;开明人士对西医的大力提倡;西医在治疗技术等方面的发展。(每点2分,任意三点6分)

(2)影响:改变了人民的生活方式和生活习惯;推动了科学的卫生观念的传播,部分实现了“移风易俗”;振奋了国民精神,增强了国民体质,有利于经济建设的进行。(每点2分,三点6分)

高二历史试卷

本试卷共6页,共100分,考试时间为75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上。

2.考试结束,将答题卡交回。

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分)

1.下表是中原地区仰韶文化晚期各遗址农作物遗存统计表。由此表可知,此时中原地区

粟 黍 稻米 大豆

遗址名称 数量(n) 出土概率 数量(n) 出土概率 数量(n) 出土概率 数量(n) 出土概率

双槐树遗址(河南巩义) 1426 54.80% 305 19% 5 2.4% 7 3.6%

班沟遗址(河由孟津) 40030 82.80% 6895 14.40% 668 11.80% 148 15.9%

苏羊遗址(河南宜阳) 23322 100% 170 50% 2589 80% 37 30%

注:n为遗址该区域采集的浮选样品数

A.南稻北粟的农业格局基本形成 B.农业生产技术得到大幅度进步

C.中原早期文明形成的条件成熟 D.生产和生活方式发生重大变化

2.1989年,在江西省新干县发现的一座商朝方国诸侯大墓中出土了成套的青铜农具——铲、耒、耜、犁、镰等。1976年,河南省安阳殷墟妇好墓中出土的青铜器中也有铜铲等农具。这说明殷商时期

A.农业生产技术有所进步 B.青铜农具广泛使用

C.家庭劳作方式正经形成 D.封建等级观念盛行

3.春秋战国时期,陶朱公范蠢、儒商鼻祖子贡、慧眼识人的吕不韦等富商巨贾走到历史前台,带动了中国商业发展史上的第一次飞跃。这说明当时

A.工商食官的格局被打破 B.商业是各诸侯国税收的主要来源

C.地域性的商人群体形成 D.市场货币的统一促进了商业繁荣

4.北魏孝文帝在营建新都洛阳的过程中,创立了宫城、内城、外郭城三重城垣结构,而且在中国古代都城制度史上第一次实现了城市中轴线布局的建筑思想,进一步强化了宫城的核心地位,使得政治中心更加集中。北魏洛阳城的规划

A.体现了皇权至上的政治观念 B.受当地自然环境影响

C.适应了社会经济的发展水平 D.有利于推动民族交融

5.元代王祯《农书》中写道:“夫茶,灵草也。种之则利博,饮之则神清。上而王公贵人之所尚,下而小夫贱隶之所不可缺,诚生民日用之所资,国家课利之一助也。”当时流行的谚语:“早晨起来七件事,柴米油盐酱醋茶。”这说明元代

A.茶税成为国家税收的主要来源 B.茶已成为社会生活的重要组成

C.政府加强了对茶叶的经营管理 D.茶叶的种植得到大面积的推广

6.两宋时期,出现了一些占据优越地理位置并且人口众多的集镇,它们往往成为地方一级行政机构的所在地,因而吸引了越来越多的手工业者和商人在集镇上开办作坊和商铺。两宋时期集镇的设立

A.优化了地方行政管理体系 B.促进了市场的繁荣

C.强化了对基层社会的管控 D.扩大了赋税的来源

7.《新唐书·食货志》载:“宪宗以钱少,复禁用铜器。时商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军、诸使、富室,以轻装趋四方,合券乃取之,号飞钱。”据此可知,唐代的飞钱

A.具有信贷业务性质 B.规范了商业交易行为

C.可以代替现金流通 D.强化了政府抑商政策

8.2009年,全国人大常委会正式通过《中华人民共和国食品安全法》,确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度。2015年,新修订的《中华人民共和国食品安全法》将网购食品也纳入了监管。这些立法活动

A.实现了食品行业的健康发展 B.说明食品安全问题开始受到关注

C.表明法制建设进入全新阶段 D.有助于规范和加强食品安全监管

9.下表反映改革开放后我国城市发展与交通发展基本脉络。据此可知,改革开放后我国

项目 20世纪80年代 20世纪90年代 2005—2009年 2010年后

城市发展导向 控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市 城市与小城镇协调发展 城市群推进城镇化

城市交通特征 人多车少 车多路少 路多、拥堵增多 方式增多、服务少

治理策略 自行车出行 增加道路供给 出行需求管理 合作治理

A.城市化与交通发展相互促进 B.城市发展导向面临调整

C.交通落后制约了城市化进程 D.交通治理思想比较落后

10.1609年,荷兰开始“实行工业关税保护政策”。据此,荷兰政府一方面向从英国和南尼德兰等地进口的毛麻织品征收高关税,另一方面向国产羊毛的出口和外来毛麻原料的再出口征以高关税。荷兰的这一经济政策

A.旨在打击英国的霸主地位 B.开创了政府干预经济的新模式

C.体现了重商主义经济思想 D.符合工业资本主义时代的要求

11.16世纪末,中国福建发生饥荒,饥民依靠甘薯得以度荒。17世纪上半叶,英国人侵爱尔兰,捣毁庄稼,唯有生长在地下的马铃薯帮助爱尔兰人度过荒年。这主要说明农作物的交流

A.有利于当地社会的稳定 B.提高了工地的使用效率

C.改变了当地的饮食习惯 D.推动了当地经济的发展

12.18世纪晚期,英国医生琴纳发明牛痘接种法;19世纪,法国微生物学家巴斯德创立的巴氏灭菌法;1929年,英国的细菌学家弗莱明发现了青霉素。这些医学成就

A.体现了人类对疫病防治的经验积累 B.有效地控制了疫病的传播

C.推动了西方近代医疗卫生体系建立 D.奠定了实验药理学的基础

13.第二次世界大战期间及战后,全球性的经济萧条和各国间激烈的贸易战,促使各国努力建立比较稳定的国际经济秩序,国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定先后成立。上述组织的成立

A.构建了公平公正的世界经济秩序 B.消除了国际贸易中的保护主义

C.推动了资本主义世界市场的形成 D.旨在促进国际间的协调与合作

14.二战结束之初,德、意、日三个战败国的经济几近崩溃,西欧各国由于战争的蹂躏而满目疮痍,百废待兴。然而,战后仅仅10年左右的时间,这些国家的经济发展水平就远远超出二战以前,进入经济发展的“黄金时期”。这些国家发展经济采取的主要措施是

A.建立高度集中的经济体制 B.实行宏观调控和市场调节相结合

C.大规模推行社会福利政策 D.注意传统产业与新兴产业的升级

15.互联网让世界变成了“鸡犬之声相闻”的地球村,相隔万里的人们不再“老死不相往来”。可以说,世界因互联网而更多彩,生活因互联网而更丰富。材料意在强调互联网

A.极大地提高人类社会的生产力 B.开启了人类生活的新模式

C.改变了人类的视野与社会生活 D.拓展了国家治理的新领域

16.下表为21世纪初德国城市发展统计表,据此可知,这一时期的德国

城市规模 城市数量 占总人口的比列

100万人以上的大城市 3个 约7.7%

50万—100万人的大城市 9个 约6.7%

10万一50万人的中等城市 71个 约18.5%

2000人—10万人的小城市 1982个 约58.3%

A.大城市污染十分严重 B.城市化以中小城市为主

C.城市的布局日趋合理 D.人口问题制约城市发展

二、非选择题(共52分,其中17题16分,18题12分,19题12分,20题12分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一 到公元前2000年,在亚非欧混乱的物种交流中诞生了从黄河流域到尼罗河流域几个伟大的古代文明。占城稻是最先种植于越南的一个农作物品种。中国从1012年起开始广泛种植占城稻,占城稻使中国出现粮食盈余。宋朝巨大的经济扩张,更具商业化的经济体系的出现,甚至北部地区煤铁原始工业化的发展都依赖于粮食盈余这一基础条件。大约2000年前开始的班图人迁徙可能把几种萨赫勒地区的农作物(主要是高梁和粟)传遍了整个非洲东部和南部,他们还可能把一些传染性疾病带到了这些地区。这些疾病摧残了非洲南部那些原本与世隔绝的土著居民。来自非洲的龙爪粟大约1000年前才传到印度,但很快便成为喜马拉雅山麓和印度最南部居民的主食用粮。

——摘编自[美]约翰·麦克尼尔著,夏天译《世界历史中的物种交流》

材料二 随着世界市场的初步形成,新的商品开始在欧洲市场上出现。美洲的烟草、可可,中国的茶叶、瓷器,印度的蔗糖、香水,北亚和北美的毛皮,都成了国际贸易的重要商品。咖啡、大米、香料、布匹等的交易量也大增。欧洲人还取得了许多新的渔场、林场。由地理大发现带来的舶来品还使一些新的工业行业得到了蓬勃发展。1500—1700年,至少1/5的金银被欧洲人用于装饰,生产金银质的花边、布料、刺绣品、首饰,金银加工工业得到发展。再以香料为例,以前威尼斯商人从地中海沿岸收购的香料,每年不过2100吨。在直通印度的新航路开辟之后,每年运往里斯本的香料就骤增到7000吨。到1503年,里斯本的胡椒价格已降到威尼斯的1/5。欧洲的各种商品,主要是手工业产品也大量倾销到东方沿海国家、东非、美洲,流入北亚。

——摘编自萧国亮、隋福民著:《世界经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代物种交流的影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代物种交流的特点,并分析其原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 近代工厂制在英国的兴起,是工业革命时期技术变革的产物。……近代工厂制的建立,实现了资本和劳动力的集中,实现了劳动分工的加强,实现了生产的规范化与制度化管理,由此而促进了劳动生产率的提高,推动了生产增长和经济发展。不过,作为工业化社会中涌现出来的新鲜事物,工厂制在兴起过程中也暴露出一些不容忽视的弊病,如工作时间长、劳动强度大、工作环境差、安全事故频发、童工现象的普遍化等,这些问题引起社会各界尤其是改革主义者的极大关注。进入19世纪30年代后,工厂改革运动的兴起以及一系列工厂立法的颁布,逐步消除了早期工厂制的一些弊端,由此推动着工厂制发展到一个新阶段。

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二 中国像大多数后发展国家一样以机械化大规模生产为主要特征的近代工厂制度的建立,并不是自发地在传统社会内部完成的,而是在外来因素的作用与冲击下移植产生的。外国资本早期在华设立的近代工业企业,对中国近代工厂制度的建立起了示范性作用。……鸦片战争后洋务派引进先进的生产和机器设备,以官办、官督商办、官商合办等形式,投资兴办新式工矿企业和交通运输业,这些新式企业是中国人最早创办的近代化产业,中国近代的工厂制度也由此而产生。

——摘编自刘佛丁、王玉茹《中国近代工厂制度的产生及其产权运作的特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国近代工厂制度兴起和发展的影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明推动中国近代工厂制度形成和发展的主要因素。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

交通是人类社会最基本的活动之一,交通的发展、变迁、进步是社会进步轨迹的表征。古代的陆路、运河、近海运输,近代以来的铁路、汽车、航空、远洋运输等方式无不与人类的活动密切相关。…交通的开辟与发展影响着国家和民族的生存、发展、强盛,有利于人类生存质量的提高。……通过交通,能够有效地跨地区调度经济资源,最大限度地发挥资源效益,……能够极大地丰富各地群众的物质生活,提高人民生活质量。

——摘编自《交通社会学》研究课题组《交通的内涵和社会意义》

根据材料并结合所学知识,围绕“交通与社会变迁”这一主题,任选一种交通方式的发展或就中外交通的总体发展,自拟论题,并对论题进行阐述。(要求:论题明确,论述清晰,史论结合。)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 西方医学在近代中国的传播,主要是通过传教士、留学生及思想比较开明的清廷官员和洋务人士这些媒介进行的。基督教传教士在传播西医过程中是前驱,担当了先锋角色。传教士的到来促进了西医在中国的传播和发展,培养了大批医学人才。他们把西方先进的医学知识和经验带到了古老的中国,创办了中国首批西医院和西医学校,翻译了大量医学书籍报刊,培养了大批西医人才,造福了近代中国社会。

——摘自秦永杰、王云贵《传教士对中国近代医学的贡献》

材料二 新中国成立初期,卫生设施匮乏,传染疫病流行,民众健康水平较低,改变落后的卫生状况,保护更新劳动力,为经济建设做准备成为政府工作的重要内容。同时,由于国际国内环境存在的不稳定因素,卫生建设作为社会建设的一部分也被上升到保家卫国的政治高度。1952年12月,中共中央正式提出开展“爱国卫生运动”,并成立“爱国卫生运动委员会”,在主管机构设置上予以配合。在较低水平的城乡卫生环境条件下,开展爱国卫生运动能够移风易俗,宣传全新的卫生观念,振奋国民精神,对提升国民体质和实现国家改造具有强大的动员作用。

——摘编自李洁《新时代下开展爱国卫生运动与促进全民健康》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西方医学在中国传播的背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国建立初期开展爱国卫生运动产生的重要影响。(6分)

洛阳市2023—2024学年第一学期期末考试

高二历史试卷参考答案

一、选择题(共16小题,每题3分,共48分)

1.D 2.A 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.D 9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.B

二、非选择题(共52分,其中17题16分,18题12分,19题12分,20题12分。)

17.(16分)

(1)影响:推动了文明国家的产生与发展;提高了一些国家的粮食产量,促进了其商业、手工业等经济的发展;改变了一些国家的农业种植结构,丰富了食物种类;也给一些国家或地区带来了传染性疾病,造成了人口的大量减少。(每点2分,四点8分)

(2)特点:具有全球性;以欧洲为主导。(2分)

原因:全球航路的开辟,世界市场的初步形成;世界贸易的发展;欧洲商业革命的影响;早期的殖民扩张。(每点2分,任意三点6分)

18.(12分)

(1)影响:有利于大机器工业的发展,推动了工业革命的进程;有利于科学管理,提高生产效率,促进经济的发展;推动了近代工厂立法,促进教育、医疗等的进步;但工厂制也带来了较多的社会问题。(每点2分,任意三点6分)

(2)因素:西方近代工业企业的示范;洋务运动的兴起;近代中国民族资本主义的形成和发展;先进人士的倡导和实践;实业救国思潮的推动。(每点2分,任意三点6分)

19.(12分)

示例:

论题:中外历史上人工运河的开通,密切了各地的联系,促进了社会的发展。(2分)

阐述:在历史上,由于物质生产的丰富、交流需求的增加和技术的进步,陆路交通已经不能满足社会发展需要。人们通过开凿运河,连通了不同的水系和地域,推动了交通的发展。中国在春秋时期已有运河,秦始皇开凿连接湘水和离水的灵渠,沟通了长江和珠江两大水系;隋朝的大运河以洛阳为中心,沟通了中国南方和北方;元朝的京杭大运河,全长近1800千米,为世界之最。近代法国的米迪运河连接了地中海和大西洋;荷兰阿姆斯特丹建立的运河系统,成为荷兰经济和文化繁荣的重要体现。中外历史上的人工运河的开通,促进了不同地域物资与商贸的交流,密切了各地的经济联系,对于巩固国家政权、政治中心稳定、粮食等物资的供给也具有很大的意义。(8分)

总之,运河作为中外一种重要的交通方式,对于国家的统一和经济社会的发展有着重要的意义。(2分)

(其他方面,学生如从陆运、海运、空运等角度或就中外交通的总体发展来说,能够说明其具体发展过程,并阐述对社会的影响即可得分。)

20.(12分)

(1)背景:西学东渐和传教士的推动;中国近代西医医院和西医学校的建立;近代中国留学教育的发展;开明人士对西医的大力提倡;西医在治疗技术等方面的发展。(每点2分,任意三点6分)

(2)影响:改变了人民的生活方式和生活习惯;推动了科学的卫生观念的传播,部分实现了“移风易俗”;振奋了国民精神,增强了国民体质,有利于经济建设的进行。(每点2分,三点6分)

同课章节目录