2023-2024学年河南省洛阳市汝阳县七年级(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年河南省洛阳市汝阳县七年级(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 204.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 10:52:14 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年河南省洛阳市汝阳县七年级(上)期末历史试卷

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(1分)如图是原始人狩猎场景想象图,该原始人最可能是( )

A.北京人 B.河姆渡人

C.半坡居民 D.炎黄部落居民

2.(1分)依据考古发现可以推断史实。下面笔记中横线处的内容应是( )

笔记 考古发现:半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析、当时最细的线纹直径0.5毫米,已和今天的线差不多。 推断:____

A.半坡居民已开始定居生活

B.半坡居民生活在新石器时代

C.半坡遗址是北方农耕文化的代表

D.半坡人已经会简单的纺织制衣

3.(1分)《史记》中记载:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜,则天下得其利而丹朱病,授丹朱( )

A.世袭制 B.禅让制 C.郡县制 D.分封制

4.(1分)夏桀“以人为骑,强迫百姓做苦役”;商纣王“创立炮烙之刑”,引起‘国人暴动’”。据此可知,上述君主的共同点是( )

A.都是末代暴君 B.都对外四处征伐

C.都实行残暴统治 D.都喜欢制定酷刑

5.(1分)妇好是商王的王后。一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好起兵( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上

C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

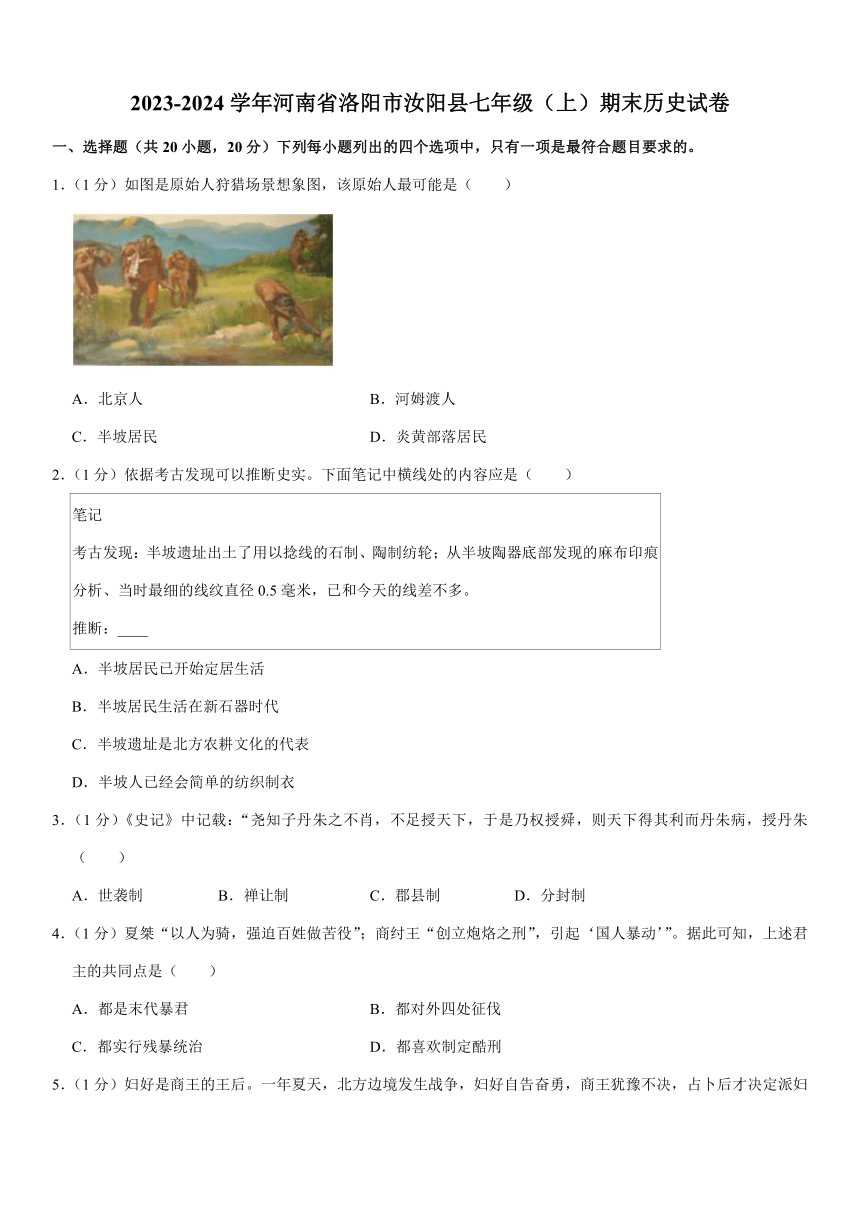

6.(1分)归纳总结是学习历史的重要方式之一。观察下列图片,我们可以得出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.早期国家的产生

B.统一多民族国家的建立

C.社会大变革的时代

D.民族的交融

7.(1分)《战国策》记载:“决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,故秦无敌于天下,立威诸侯。”材料评论的是( )

A.百家争鸣 B.商鞅变法 C.北击匈奴 D.楚汉之争

8.(1分)思想和教育方面,主张以法为教,以吏为师。其学说为君主专制的大一统王朝的建立( )

A.老子 B.韩非子 C.孔子 D.墨子

9.(1分)在这一制度下,皇帝一人独治天下,全国的土地、资源、人民、财富均为他所有,这一制度( )

A.维护了国家的统一安定

B.实现了地方服从中央

C.保证了皇权的至高无上

D.禁锢了人民的思想

10.(1分)陆贾向汉高祖进言:“秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众(用暴力措施对付民众),汉初统治者采取的政策是( )

A.严刑峻法 B.盐铁专卖 C.休养生息 D.鼓励垦荒

11.(1分)汉武帝继位后,一改汉朝对匈奴以往忍让求和的妥协政策,放弃“和亲”( )

A.汉武帝雄才大略 B.汉朝国力强盛

C.匈奴的势力衰落 D.“和亲”有损尊严

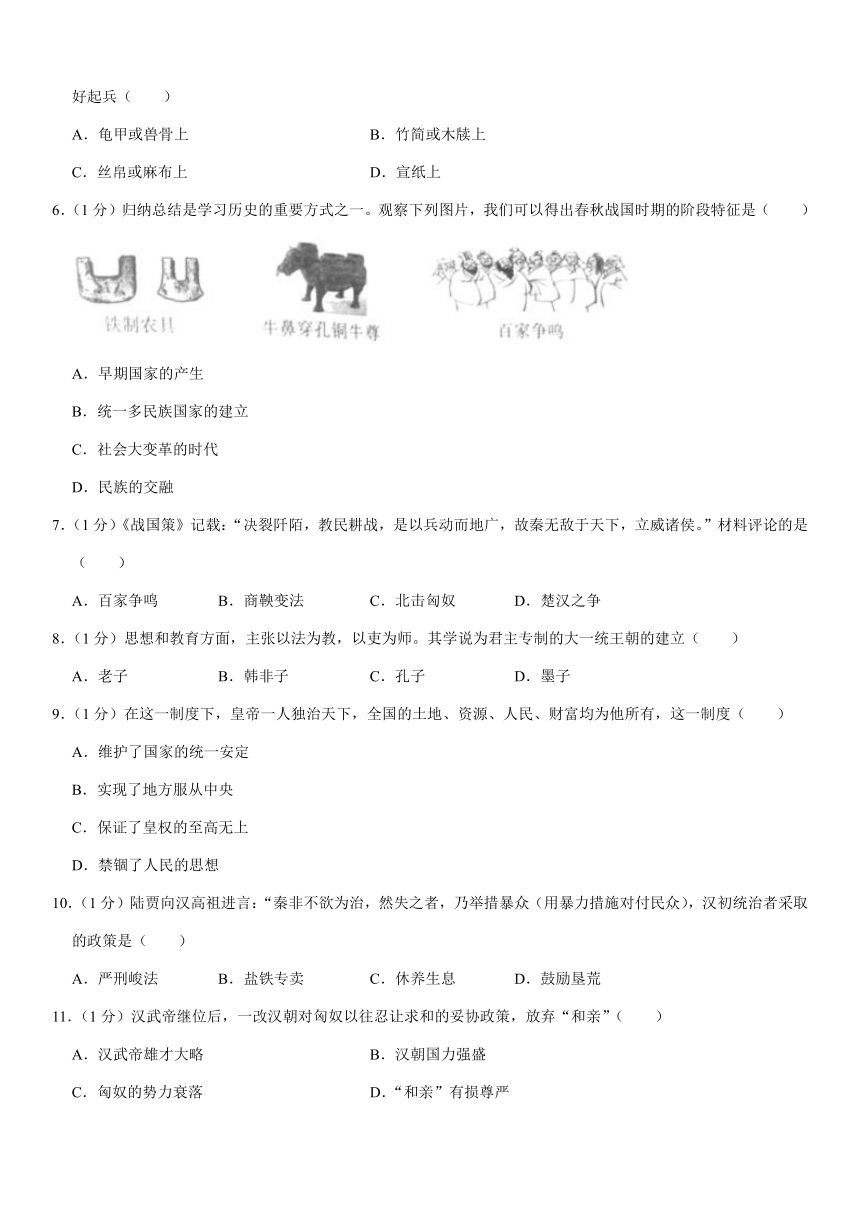

12.(1分)如图所示说唱俑出土于四川东汉墓葬。此俑身材矮胖,表情生动活泼,幽默风趣。文物中通常包含着丰富的历史信息( )

A.文景时期国家的繁荣

B.东汉时期的民间生活

C.东汉时期丝绸之路下的文化交流

D.东汉末年农民流离失所的状况

13.(1分)“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”材料主要说明了古代丝绸之路( )

A.带动沿线地区经济发展

B.推动了科技的交互传播

C.极大促进了商品的流通

D.助推了不同文明的交流

14.(1分)如表中的内容表明西汉( )

时期 史实

汉武帝建元三年(公元前138年) 张骞西出长安,踏上了前往西域的征程

汉武帝元鼎六年(公元前111年) 破南越后,在西南设郡,以邛都为越巂郡,冉駹为汝山郡,白马为武都郡

汉武帝元封二年(公元前109年) 发巴蜀兵至滇,降滇王,以其地为益州郡

汉宣帝神爵二年(公元前60年) 设西域都护

A.采取措施解决王国问题

B.巩固了统一多民族国家

C.加强专制主义中央集权

D.边疆地区得到进一步开发

15.(1分)甲骨不易多得,金石笨重,缣帛昂贵,都不便于使用。这种局面被改变得益于( )

A.造纸术的改进 B.文字的出现

C.印刷术的发明 D.兴办太学

16.(1分)中学统编版语文教材中有《陈涉世家》,还有《鸿门宴》(节选自《项羽本纪》)等文章( )

A.关汉卿 B.诸葛亮 C.司马迁 D.司马光

17.(1分)辛弃疾所作《南乡子 登京口北固亭有怀》中有一名句:“天下英雄谁敌手?曹(指曹操)刘。生子当如孙仲谋。”下列关于“曹”的说法正确的是( )

A.官渡之战中歼灭袁绍,为统一北方奠定基础

B.赤壁之战中打败孙刘联军

C.派卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系

D.在洛阳称帝,建立魏国

18.(1分)东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树,这些原来都是种植在北方的( )

A.经济重心开始南移 B.北方人口大量南迁

C.江南地区得到开发 D.南北品种趋于一致

19.(1分)三国两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,相互渗透,取长补短( )

A.少数民族受汉文化的影响而内迁

B.民族交融促进经济的发展

C.汉族因吸收少数民族文化而发展

D.各民族在交往中隔阂渐深

20.(1分)《齐民要术》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道( )

A.具有“重农抑商”思想

B.强调尊重客观规律

C.使农业生产突破自然条件的限制

D.是我国最早的农学家

二、非选择题(共4小题,30分)

21.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国大部分国土处于温带季风气候区,冬天寒冷干燥,但夏季炎热多雨,这儿早在新石器时代就出现了原始农业。但季风气候有一个缺点,即夏季来临和退却时期的或早或迟,很容易形成干旱或水灾。……史不绝书的水旱灾害,使中国人民自古以来重视兴修水利,秦国挖掘了郑国渠。

——摘编自《古代文明与地理环境之关系》

材料二

(1)据材料一,概括古代中国农业发展的有关信息。

(2)据材料一、二,指出画像石大禹像反映出的信息与自然环境的关系。

(3)结合所学知识,再举一例文明成果,并说明其与自然环境之间的关系。

22.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:为政以德,学如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以利,民免而无耻,齐之以礼,有耻且格。

——《论语 为政》

材料二:累累若丧家之狗。孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。

——司马迁《史记 孔子世家》

材料三:汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,概括孔子的政治主张,并结合材料二分析孔子政治主张的影响力。这种现象出现的原因是什么?

(2)据材料二、三,指出儒家思想地位的变化。结合所学知识,分析产生这种变化的原因。

(3)儒家思想在中国影响广泛,除了政治上的影响,它还影响了中华文化的哪些方面?

23.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉武帝时期,大一统帝国的国势已相当强大了。可是当时有三大问题存在。一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力,是一个不稳定的因素,控制了国家的经济命脉;三是匈奴不断入侵,使得西汉王朝边境不宁。

——摘编自《汉书》

材料二:从安帝开始(106年),东汉皇帝多为幼主或昏庸无能者,在政治上失去了主导权和威信。皇帝被宦官、外戚、大臣等势力所牵制和操纵,从桓灵时期(147﹣189年)开始,干预朝政,排挤忠良之士,擅杀忤逆者。由于战乱频仍、税收沉重、土地兼并等原因,农业生产受到严重破坏

——摘编自《后汉书》

(1)据材料一,指出汉武帝是如何解决当时“三大问题”的。

(2)据材料二指出东汉走向衰亡的原因。

(3)综上所述,你从两汉的兴衰中得到什么历史启示?

24.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:439年,北魏统一北方。当时,北方各族人民长期杂居,与汉族已无明显的区别。鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二:魏主(孝文帝)下诏,以为“魏之先出于黄帝,黄中之色,为物之元也,一从正音……”。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料三:自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,始知衣冠士族,并在中原,人物殷阜。

——摘编自杨衒之《洛阳伽蓝记》

(1)据材料一,概括北魏孝文帝改革的有利因素和不利因素。

(2)据材料二,列举孝文帝改革的具体措施。

(3)据材料三并结合所学知识,简述北魏孝文帝改革的影响。

(4)综合以上材料,谈谈你对改革的看法。

2023-2024学年河南省洛阳市汝阳县七年级(上)期末历史试卷

试题解析

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(1分)如图是原始人狩猎场景想象图,该原始人最可能是( )

A.北京人 B.河姆渡人

C.半坡居民 D.炎黄部落居民

A.根据题干材料“原始人狩猎场景想象图”,可知,由此可见该原始人是北京人,他们使用打制的石器,共同劳动(采集,共同分享劳动成果,并会保存火种、驱赶野兽、防寒,学会用火是人类进化史上的里程碑;

B.河姆渡人过着定居生活,种植水稻,以猪,故B错误;

C.半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,已经饲养家畜,会制作彩陶、制衣,故C错误;

D.炎黄部落居民可以缫丝制衣,种植作物。

故选:A。

2.(1分)依据考古发现可以推断史实。下面笔记中横线处的内容应是( )

笔记 考古发现:半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析、当时最细的线纹直径0.5毫米,已和今天的线差不多。 推断:____

A.半坡居民已开始定居生活

B.半坡居民生活在新石器时代

C.半坡遗址是北方农耕文化的代表

D.半坡人已经会简单的纺织制衣

根据材料可知,半坡遗址出土了纺轮、线,说明半坡人已经会简单的纺织制衣;结合所学知识,当时的人们开始原始农业,生活逐渐稳定,材料信息说明的是半坡人已经会简单的纺织制衣;材料不能说明半坡居民的生活时代;材料未涉及半坡遗址的空间特点。

故选:D。

3.(1分)《史记》中记载:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜,则天下得其利而丹朱病,授丹朱( )

A.世袭制 B.禅让制 C.郡县制 D.分封制

依据题干给出“尧权授舜”可知反映的是“禅让”制。在继黄帝之后、舜、禹。尧生活俭朴;舜宽厚待人;禹,领导人民治理洪水,三次路过家门而不入,舜年老后采用同样的办法把位置让给治水有功的禹,历史上叫做禅让制;A项开始于夏朝第二代国王启,D项开始于西周,排除。

故选:B。

4.(1分)夏桀“以人为骑,强迫百姓做苦役”;商纣王“创立炮烙之刑”,引起‘国人暴动’”。据此可知,上述君主的共同点是( )

A.都是末代暴君 B.都对外四处征伐

C.都实行残暴统治 D.都喜欢制定酷刑

据题干“以人为骑,强迫百姓做苦役”“创立炮烙之刑”“与民争利,这说明夏桀、周厉王都实行残暴统治;周厉王不是末代暴君;题干材料不能说明夏桀、周厉王都对外四处征伐;喜欢制定酷刑仅与商纣王有关。

故选:C。

5.(1分)妇好是商王的王后。一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好起兵( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上

C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

商朝人刻写在龟甲或兽骨上的文字,被称为甲骨文。竹简或木牍、宣纸作为书写材料都比甲骨文晚。

故选:A。

6.(1分)归纳总结是学习历史的重要方式之一。观察下列图片,我们可以得出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.早期国家的产生

B.统一多民族国家的建立

C.社会大变革的时代

D.民族的交融

依据图片信息可知,铁制农具和牛耕的出现标志着生产力的提高。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,体现了春秋战国时期社会大变革的时代特征;早期国家的产生是夏朝建立;统一多民族国家的建立是秦朝;材料没有反映民族的交融。

故选:C。

7.(1分)《战国策》记载:“决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,故秦无敌于天下,立威诸侯。”材料评论的是( )

A.百家争鸣 B.商鞅变法 C.北击匈奴 D.楚汉之争

A.“百家争鸣”促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,故A错误;

B.“商鞅变法”废除井田制,承认土地私有,使秦国国力大增,为秦统一六国奠定了基础,故B正确;

C.“北击匈奴”是秦汉时期的史实,与题干涉及的战国时期秦国无关;

D.“楚汉之争”发生在公元前206年—前202年,与题干《战国策》记载的战国时期的史实不符。

故选:B。

8.(1分)思想和教育方面,主张以法为教,以吏为师。其学说为君主专制的大一统王朝的建立( )

A.老子 B.韩非子 C.孔子 D.墨子

结合所学知识可知,韩非子是战国时期法家思想的代表人物,而且提出了一整套的理论和方法,,为中国第一个统一专制的中央集权制国家的诞生提供了理论依据;老子是道家思想的代表人物,排除A项,主张仁和礼;墨子是墨家思想的代表人物,排除D项。

故选:B。

9.(1分)在这一制度下,皇帝一人独治天下,全国的土地、资源、人民、财富均为他所有,这一制度( )

A.维护了国家的统一安定

B.实现了地方服从中央

C.保证了皇权的至高无上

D.禁锢了人民的思想

根据题干材料“皇帝一人独治天下”“天下之事无小大皆决于上”结合所学知识可知,秦朝创立了大一统的中央集权制度,拥有至高无上的权威,这一制度反映出皇权至高无上,C项正确,没有体现维护了国家的统一安定;材料反映皇权至高无上,实现了地方服从中央与题意不符;秦朝的“焚书坑儒”与禁锢了人民的思想有关,与思想无关。

故选:C。

10.(1分)陆贾向汉高祖进言:“秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众(用暴力措施对付民众),汉初统治者采取的政策是( )

A.严刑峻法 B.盐铁专卖 C.休养生息 D.鼓励垦荒

秦朝秦始皇、李斯采纳法家代表韩非子的建议,排除A项,富商大贾私人铸币,控制国家的经济命脉,汉武帝实行盐铁官营,排除B项,汉初统治者吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,C项正确,鼓励垦荒,排除D项。

故选:C。

11.(1分)汉武帝继位后,一改汉朝对匈奴以往忍让求和的妥协政策,放弃“和亲”( )

A.汉武帝雄才大略 B.汉朝国力强盛

C.匈奴的势力衰落 D.“和亲”有损尊严

西汉初年,无力反击匈奴,汉武帝时,对匈奴采取攻势。国力强盛与否是西汉初年对匈奴采取和亲政策到汉武帝时对匈奴采取攻势变化的主要原因;汉武帝雄才大略是对汉武帝的综合评价;匈奴的势力衰落在题干信息中未体现;“和亲”是西汉初期的与匈奴的交往方式。

故选:B。

12.(1分)如图所示说唱俑出土于四川东汉墓葬。此俑身材矮胖,表情生动活泼,幽默风趣。文物中通常包含着丰富的历史信息( )

A.文景时期国家的繁荣

B.东汉时期的民间生活

C.东汉时期丝绸之路下的文化交流

D.东汉末年农民流离失所的状况

西汉时期缔造了文景之治,题干材料是东汉时期;

根据题干材料“此俑身材矮胖,表情生动活泼。”可知,反映出东汉时期塑造艺术的高度成就。雕塑线条简练,从一个侧面反映了东汉的民间生活气息;

说唱是汉代百戏中的一种,击鼓说唱俑反映了东汉的民间生活气息,排除C项;

击鼓说唱俑体现的是民间生活气息,不能体现农民流离失所。

故选:B。

13.(1分)“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”材料主要说明了古代丝绸之路( )

A.带动沿线地区经济发展

B.推动了科技的交互传播

C.极大促进了商品的流通

D.助推了不同文明的交流

A.古代丝绸之路带动了沿线地区经济发展说法正确,但是题干涉及的是它把几个重要文明连接在一起;

B.“交互传播”说法错误,丝绸之路把中国古代的四大发明传播到欧洲;

C.题干涉及的古代丝绸之路把诸多人类文明连接在一起,而没有涉及商品的流通;

D.根据题干信息“它把黄河文明、恒河文明,被喻为世界历史展开的主轴”可知古代丝绸之路促进了东西方文明的交流。

故选:D。

14.(1分)如表中的内容表明西汉( )

时期 史实

汉武帝建元三年(公元前138年) 张骞西出长安,踏上了前往西域的征程

汉武帝元鼎六年(公元前111年) 破南越后,在西南设郡,以邛都为越巂郡,冉駹为汝山郡,白马为武都郡

汉武帝元封二年(公元前109年) 发巴蜀兵至滇,降滇王,以其地为益州郡

汉宣帝神爵二年(公元前60年) 设西域都护

A.采取措施解决王国问题

B.巩固了统一多民族国家

C.加强专制主义中央集权

D.边疆地区得到进一步开发

A.题干涉及是张骞出使西域和汉朝对边疆地区的治理,未涉及解决王国问题;

B.根据题干涉及的张骞出使西域、汉武帝对西南地区的管理和西域都护的设立可知这些措施有利于巩固统一多民族国家;

C.“加强专制主义中央集权”与题干无关,故C错误;

D.题干涉及的是政治举措,与选项“边疆地区得到进一步开发”不符合。

故选:B。

15.(1分)甲骨不易多得,金石笨重,缣帛昂贵,都不便于使用。这种局面被改变得益于( )

A.造纸术的改进 B.文字的出现

C.印刷术的发明 D.兴办太学

根据“甲骨不易多得,金石笨重,简牍所占空间很大,题干说明了纸张发明之前各种书写材料的缺点;东汉时候,于 105 年。蔡伦用树皮、麻头,扩大了造纸的原料,提高了纸的质量。故A项正确,没有涉及文字的出现,故排除BCD项。

故选:A。

16.(1分)中学统编版语文教材中有《陈涉世家》,还有《鸿门宴》(节选自《项羽本纪》)等文章( )

A.关汉卿 B.诸葛亮 C.司马迁 D.司马光

根据材料“世家”“本纪”等信息结合所学知识可知,司马迁的《史记》是中国古代第一部纪传体通史、书、表、世家,C项正确,排除A项,杰出的政治家,排除B项,排除D项。

故选:C。

17.(1分)辛弃疾所作《南乡子 登京口北固亭有怀》中有一名句:“天下英雄谁敌手?曹(指曹操)刘。生子当如孙仲谋。”下列关于“曹”的说法正确的是( )

A.官渡之战中歼灭袁绍,为统一北方奠定基础

B.赤壁之战中打败孙刘联军

C.派卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系

D.在洛阳称帝,建立魏国

200年,在官渡之战中,大败袁绍。故A符合题意,孙刘联军以少胜多,排除B,加强了大陆与台湾的联系;曹丕在洛阳称帝,排除D。

故选:A。

18.(1分)东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树,这些原来都是种植在北方的( )

A.经济重心开始南移 B.北方人口大量南迁

C.江南地区得到开发 D.南北品种趋于一致

根据题干材料“原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了”结合所学知识可知,在南方也开始种植,江南地区得到开发;唐朝中期经济重心开始南移;材料中只是反映了原来北方种植的农作物,没有提及北方人口大量南迁;题干只是说明原来北方种植的农作物,没有体现南北品种趋于一致。

故选:C。

19.(1分)三国两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,相互渗透,取长补短( )

A.少数民族受汉文化的影响而内迁

B.民族交融促进经济的发展

C.汉族因吸收少数民族文化而发展

D.各民族在交往中隔阂渐深

据题干“三国两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族不断内迁,彼此交往,相互渗透,促进了我国北方经济的发展”可知,相互影响。故B符合题意,排除A,排除C,排除D。

故选:B。

20.(1分)《齐民要术》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道( )

A.具有“重农抑商”思想

B.强调尊重客观规律

C.使农业生产突破自然条件的限制

D.是我国最早的农学家

A.材料不涉及“抑商”,排除;

B.根据材料“顺天时,量地利。任情返道,材料看出作者强调农业要顺应天时地利,正确;

C.材料强调自然条件的限制,排除;

D.“最早”从材料中无法提现,排除。

故选:B。

二、非选择题(共4小题,30分)

21.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国大部分国土处于温带季风气候区,冬天寒冷干燥,但夏季炎热多雨,这儿早在新石器时代就出现了原始农业。但季风气候有一个缺点,即夏季来临和退却时期的或早或迟,很容易形成干旱或水灾。……史不绝书的水旱灾害,使中国人民自古以来重视兴修水利,秦国挖掘了郑国渠。

——摘编自《古代文明与地理环境之关系》

材料二

(1)据材料一,概括古代中国农业发展的有关信息。

(2)据材料一、二,指出画像石大禹像反映出的信息与自然环境的关系。

(3)结合所学知识,再举一例文明成果,并说明其与自然环境之间的关系。

(1)据材料一“中国大部分国土处于温带季风气候区,冬天寒冷干燥,宜于植物生长。但季风气候有一个缺点,形成雨量的或多或少。……史不绝书的水旱灾害,如四川人民开凿了灌溉成都地区土地的渠道,古代中国农业发展的信息有中国大部分国土处于温带季风气候区,宜于植物生长;容易形成干旱或水灾。

(2)据材料一、二可知,与自然环境的关系是反映人类顺应自然。

(3)结合所学知识可知,文明成果有都江堰,利用地势和河道修建的。

故答案为:

(1)中国大部分国土处于温带季风气候区,夏季炎热多雨,早在新石器时代就出现了原始农业;中国人民自古以来重视兴修水利。

(2)大禹治水;反映人类顺应自然。

(3)都江堰;选择高山与平原的交接处。

22.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:为政以德,学如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以利,民免而无耻,齐之以礼,有耻且格。

——《论语 为政》

材料二:累累若丧家之狗。孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。

——司马迁《史记 孔子世家》

材料三:汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,概括孔子的政治主张,并结合材料二分析孔子政治主张的影响力。这种现象出现的原因是什么?

(2)据材料二、三,指出儒家思想地位的变化。结合所学知识,分析产生这种变化的原因。

(3)儒家思想在中国影响广泛,除了政治上的影响,它还影响了中华文化的哪些方面?

(1)据材料一“为政以德,学如北辰,孔子的政治主张是以德治国。孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁”可知。这种现象出现的原因是春秋时期,社会生产力得到发展。

(2)据材料二、材料三“汉武帝接受董仲舒的建议,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱”可知。结合所学知识可知,汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,把儒家学说立为正统思想。

(3)儒家思想在中国影响广泛,除了政治上的影响、教育等方面。

故答案为:

(1)以德治国;得不到诸侯国的承认,随着铁器和牛耕的出现,小国寡民的社会状态已经不能适应社会的发展。

(2)由不受重视到成为正统思想;为加强思想控制,尊崇儒术”的建议。

(3)思想、教育等方面。

23.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉武帝时期,大一统帝国的国势已相当强大了。可是当时有三大问题存在。一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力,是一个不稳定的因素,控制了国家的经济命脉;三是匈奴不断入侵,使得西汉王朝边境不宁。

——摘编自《汉书》

材料二:从安帝开始(106年),东汉皇帝多为幼主或昏庸无能者,在政治上失去了主导权和威信。皇帝被宦官、外戚、大臣等势力所牵制和操纵,从桓灵时期(147﹣189年)开始,干预朝政,排挤忠良之士,擅杀忤逆者。由于战乱频仍、税收沉重、土地兼并等原因,农业生产受到严重破坏

——摘编自《后汉书》

(1)据材料一,指出汉武帝是如何解决当时“三大问题”的。

(2)据材料二指出东汉走向衰亡的原因。

(3)综上所述,你从两汉的兴衰中得到什么历史启示?

(1)据材料一“一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力;二是豪强,控制了国家的经济命脉,两越不停制造事端,为解决当时“三大问题”,颁布推恩令。经济上,统一铸造五铢钱,把煮盐,实行盐铁官营;又在全国范围内统一调配物资。军事上、霍去病北击匈奴。

(2)据材料二“从安帝开始(106年),东汉皇帝多为幼主或昏庸无能者。皇帝被宦官、大臣等势力所牵制和操纵,从桓灵时期(147﹣189年)开始,干预朝政,贪污腐败。由于战乱频仍、土地兼并等原因,强盛的王朝走向了灭亡”可知,政治上失去了主导权和威信,农业生产受到严重破坏等。

(3)综上所述可知,我从两汉的兴衰中得到的历史启示是失民心者失天下等。

故答案为:

(1)政治上,颁布推恩令。经济上,统一铸造五铢钱,把煮盐,实行盐铁官营;又在全国范围内统一调配物资。军事上、霍去病北击匈奴。

(2)皇帝多为幼主或昏庸无能者,政治上失去了主导权和威信,农业生产受到严重破坏等。

(3)失民心者失天下等。

24.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:439年,北魏统一北方。当时,北方各族人民长期杂居,与汉族已无明显的区别。鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二:魏主(孝文帝)下诏,以为“魏之先出于黄帝,黄中之色,为物之元也,一从正音……”。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料三:自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,始知衣冠士族,并在中原,人物殷阜。

——摘编自杨衒之《洛阳伽蓝记》

(1)据材料一,概括北魏孝文帝改革的有利因素和不利因素。

(2)据材料二,列举孝文帝改革的具体措施。

(3)据材料三并结合所学知识,简述北魏孝文帝改革的影响。

(4)综合以上材料,谈谈你对改革的看法。

(1)据材料一“当时,北方各族人民长期杂居。内迁的各族在生产,与汉族已无明显的区别”概括可知,出现了民族交融的趋势,仍保持鲜卑族的习俗,北魏孝文帝改革的不利因素是北魏统治者因内迁较晚,要治理好广大的北方地区困难重重。

(2)据材料二“魏之先出于黄帝,以土德王。夫土者,为物之元也。诸功臣旧族……皆改之……今欲断诸北语,孝文帝改革的具体措施是改汉姓。

(3)据材料三“自晋宋以来,视洛阳为荒土,尽是夷狄,始知衣冠士族,礼仪富盛。”并结合所学知识可知,增强了北魏的实力。

(4)综合以上材料可知,改革是推动社会进步的动力。

故答案为:

(1)有利因素:北方各族人民长期杂居,出现了民族交融的趋势,仍保持民族旧习俗。

(2)具体措施:改汉姓、说汉话。

(3)促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)改革是推动社会进步的动力;要坚持改革创新等。

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(1分)如图是原始人狩猎场景想象图,该原始人最可能是( )

A.北京人 B.河姆渡人

C.半坡居民 D.炎黄部落居民

2.(1分)依据考古发现可以推断史实。下面笔记中横线处的内容应是( )

笔记 考古发现:半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析、当时最细的线纹直径0.5毫米,已和今天的线差不多。 推断:____

A.半坡居民已开始定居生活

B.半坡居民生活在新石器时代

C.半坡遗址是北方农耕文化的代表

D.半坡人已经会简单的纺织制衣

3.(1分)《史记》中记载:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜,则天下得其利而丹朱病,授丹朱( )

A.世袭制 B.禅让制 C.郡县制 D.分封制

4.(1分)夏桀“以人为骑,强迫百姓做苦役”;商纣王“创立炮烙之刑”,引起‘国人暴动’”。据此可知,上述君主的共同点是( )

A.都是末代暴君 B.都对外四处征伐

C.都实行残暴统治 D.都喜欢制定酷刑

5.(1分)妇好是商王的王后。一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好起兵( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上

C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

6.(1分)归纳总结是学习历史的重要方式之一。观察下列图片,我们可以得出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.早期国家的产生

B.统一多民族国家的建立

C.社会大变革的时代

D.民族的交融

7.(1分)《战国策》记载:“决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,故秦无敌于天下,立威诸侯。”材料评论的是( )

A.百家争鸣 B.商鞅变法 C.北击匈奴 D.楚汉之争

8.(1分)思想和教育方面,主张以法为教,以吏为师。其学说为君主专制的大一统王朝的建立( )

A.老子 B.韩非子 C.孔子 D.墨子

9.(1分)在这一制度下,皇帝一人独治天下,全国的土地、资源、人民、财富均为他所有,这一制度( )

A.维护了国家的统一安定

B.实现了地方服从中央

C.保证了皇权的至高无上

D.禁锢了人民的思想

10.(1分)陆贾向汉高祖进言:“秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众(用暴力措施对付民众),汉初统治者采取的政策是( )

A.严刑峻法 B.盐铁专卖 C.休养生息 D.鼓励垦荒

11.(1分)汉武帝继位后,一改汉朝对匈奴以往忍让求和的妥协政策,放弃“和亲”( )

A.汉武帝雄才大略 B.汉朝国力强盛

C.匈奴的势力衰落 D.“和亲”有损尊严

12.(1分)如图所示说唱俑出土于四川东汉墓葬。此俑身材矮胖,表情生动活泼,幽默风趣。文物中通常包含着丰富的历史信息( )

A.文景时期国家的繁荣

B.东汉时期的民间生活

C.东汉时期丝绸之路下的文化交流

D.东汉末年农民流离失所的状况

13.(1分)“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”材料主要说明了古代丝绸之路( )

A.带动沿线地区经济发展

B.推动了科技的交互传播

C.极大促进了商品的流通

D.助推了不同文明的交流

14.(1分)如表中的内容表明西汉( )

时期 史实

汉武帝建元三年(公元前138年) 张骞西出长安,踏上了前往西域的征程

汉武帝元鼎六年(公元前111年) 破南越后,在西南设郡,以邛都为越巂郡,冉駹为汝山郡,白马为武都郡

汉武帝元封二年(公元前109年) 发巴蜀兵至滇,降滇王,以其地为益州郡

汉宣帝神爵二年(公元前60年) 设西域都护

A.采取措施解决王国问题

B.巩固了统一多民族国家

C.加强专制主义中央集权

D.边疆地区得到进一步开发

15.(1分)甲骨不易多得,金石笨重,缣帛昂贵,都不便于使用。这种局面被改变得益于( )

A.造纸术的改进 B.文字的出现

C.印刷术的发明 D.兴办太学

16.(1分)中学统编版语文教材中有《陈涉世家》,还有《鸿门宴》(节选自《项羽本纪》)等文章( )

A.关汉卿 B.诸葛亮 C.司马迁 D.司马光

17.(1分)辛弃疾所作《南乡子 登京口北固亭有怀》中有一名句:“天下英雄谁敌手?曹(指曹操)刘。生子当如孙仲谋。”下列关于“曹”的说法正确的是( )

A.官渡之战中歼灭袁绍,为统一北方奠定基础

B.赤壁之战中打败孙刘联军

C.派卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系

D.在洛阳称帝,建立魏国

18.(1分)东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树,这些原来都是种植在北方的( )

A.经济重心开始南移 B.北方人口大量南迁

C.江南地区得到开发 D.南北品种趋于一致

19.(1分)三国两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,相互渗透,取长补短( )

A.少数民族受汉文化的影响而内迁

B.民族交融促进经济的发展

C.汉族因吸收少数民族文化而发展

D.各民族在交往中隔阂渐深

20.(1分)《齐民要术》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道( )

A.具有“重农抑商”思想

B.强调尊重客观规律

C.使农业生产突破自然条件的限制

D.是我国最早的农学家

二、非选择题(共4小题,30分)

21.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国大部分国土处于温带季风气候区,冬天寒冷干燥,但夏季炎热多雨,这儿早在新石器时代就出现了原始农业。但季风气候有一个缺点,即夏季来临和退却时期的或早或迟,很容易形成干旱或水灾。……史不绝书的水旱灾害,使中国人民自古以来重视兴修水利,秦国挖掘了郑国渠。

——摘编自《古代文明与地理环境之关系》

材料二

(1)据材料一,概括古代中国农业发展的有关信息。

(2)据材料一、二,指出画像石大禹像反映出的信息与自然环境的关系。

(3)结合所学知识,再举一例文明成果,并说明其与自然环境之间的关系。

22.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:为政以德,学如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以利,民免而无耻,齐之以礼,有耻且格。

——《论语 为政》

材料二:累累若丧家之狗。孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。

——司马迁《史记 孔子世家》

材料三:汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,概括孔子的政治主张,并结合材料二分析孔子政治主张的影响力。这种现象出现的原因是什么?

(2)据材料二、三,指出儒家思想地位的变化。结合所学知识,分析产生这种变化的原因。

(3)儒家思想在中国影响广泛,除了政治上的影响,它还影响了中华文化的哪些方面?

23.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉武帝时期,大一统帝国的国势已相当强大了。可是当时有三大问题存在。一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力,是一个不稳定的因素,控制了国家的经济命脉;三是匈奴不断入侵,使得西汉王朝边境不宁。

——摘编自《汉书》

材料二:从安帝开始(106年),东汉皇帝多为幼主或昏庸无能者,在政治上失去了主导权和威信。皇帝被宦官、外戚、大臣等势力所牵制和操纵,从桓灵时期(147﹣189年)开始,干预朝政,排挤忠良之士,擅杀忤逆者。由于战乱频仍、税收沉重、土地兼并等原因,农业生产受到严重破坏

——摘编自《后汉书》

(1)据材料一,指出汉武帝是如何解决当时“三大问题”的。

(2)据材料二指出东汉走向衰亡的原因。

(3)综上所述,你从两汉的兴衰中得到什么历史启示?

24.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:439年,北魏统一北方。当时,北方各族人民长期杂居,与汉族已无明显的区别。鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二:魏主(孝文帝)下诏,以为“魏之先出于黄帝,黄中之色,为物之元也,一从正音……”。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料三:自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,始知衣冠士族,并在中原,人物殷阜。

——摘编自杨衒之《洛阳伽蓝记》

(1)据材料一,概括北魏孝文帝改革的有利因素和不利因素。

(2)据材料二,列举孝文帝改革的具体措施。

(3)据材料三并结合所学知识,简述北魏孝文帝改革的影响。

(4)综合以上材料,谈谈你对改革的看法。

2023-2024学年河南省洛阳市汝阳县七年级(上)期末历史试卷

试题解析

一、选择题(共20小题,20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(1分)如图是原始人狩猎场景想象图,该原始人最可能是( )

A.北京人 B.河姆渡人

C.半坡居民 D.炎黄部落居民

A.根据题干材料“原始人狩猎场景想象图”,可知,由此可见该原始人是北京人,他们使用打制的石器,共同劳动(采集,共同分享劳动成果,并会保存火种、驱赶野兽、防寒,学会用火是人类进化史上的里程碑;

B.河姆渡人过着定居生活,种植水稻,以猪,故B错误;

C.半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,已经饲养家畜,会制作彩陶、制衣,故C错误;

D.炎黄部落居民可以缫丝制衣,种植作物。

故选:A。

2.(1分)依据考古发现可以推断史实。下面笔记中横线处的内容应是( )

笔记 考古发现:半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析、当时最细的线纹直径0.5毫米,已和今天的线差不多。 推断:____

A.半坡居民已开始定居生活

B.半坡居民生活在新石器时代

C.半坡遗址是北方农耕文化的代表

D.半坡人已经会简单的纺织制衣

根据材料可知,半坡遗址出土了纺轮、线,说明半坡人已经会简单的纺织制衣;结合所学知识,当时的人们开始原始农业,生活逐渐稳定,材料信息说明的是半坡人已经会简单的纺织制衣;材料不能说明半坡居民的生活时代;材料未涉及半坡遗址的空间特点。

故选:D。

3.(1分)《史记》中记载:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜,则天下得其利而丹朱病,授丹朱( )

A.世袭制 B.禅让制 C.郡县制 D.分封制

依据题干给出“尧权授舜”可知反映的是“禅让”制。在继黄帝之后、舜、禹。尧生活俭朴;舜宽厚待人;禹,领导人民治理洪水,三次路过家门而不入,舜年老后采用同样的办法把位置让给治水有功的禹,历史上叫做禅让制;A项开始于夏朝第二代国王启,D项开始于西周,排除。

故选:B。

4.(1分)夏桀“以人为骑,强迫百姓做苦役”;商纣王“创立炮烙之刑”,引起‘国人暴动’”。据此可知,上述君主的共同点是( )

A.都是末代暴君 B.都对外四处征伐

C.都实行残暴统治 D.都喜欢制定酷刑

据题干“以人为骑,强迫百姓做苦役”“创立炮烙之刑”“与民争利,这说明夏桀、周厉王都实行残暴统治;周厉王不是末代暴君;题干材料不能说明夏桀、周厉王都对外四处征伐;喜欢制定酷刑仅与商纣王有关。

故选:C。

5.(1分)妇好是商王的王后。一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好起兵( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上

C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

商朝人刻写在龟甲或兽骨上的文字,被称为甲骨文。竹简或木牍、宣纸作为书写材料都比甲骨文晚。

故选:A。

6.(1分)归纳总结是学习历史的重要方式之一。观察下列图片,我们可以得出春秋战国时期的阶段特征是( )

A.早期国家的产生

B.统一多民族国家的建立

C.社会大变革的时代

D.民族的交融

依据图片信息可知,铁制农具和牛耕的出现标志着生产力的提高。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,体现了春秋战国时期社会大变革的时代特征;早期国家的产生是夏朝建立;统一多民族国家的建立是秦朝;材料没有反映民族的交融。

故选:C。

7.(1分)《战国策》记载:“决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,故秦无敌于天下,立威诸侯。”材料评论的是( )

A.百家争鸣 B.商鞅变法 C.北击匈奴 D.楚汉之争

A.“百家争鸣”促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,故A错误;

B.“商鞅变法”废除井田制,承认土地私有,使秦国国力大增,为秦统一六国奠定了基础,故B正确;

C.“北击匈奴”是秦汉时期的史实,与题干涉及的战国时期秦国无关;

D.“楚汉之争”发生在公元前206年—前202年,与题干《战国策》记载的战国时期的史实不符。

故选:B。

8.(1分)思想和教育方面,主张以法为教,以吏为师。其学说为君主专制的大一统王朝的建立( )

A.老子 B.韩非子 C.孔子 D.墨子

结合所学知识可知,韩非子是战国时期法家思想的代表人物,而且提出了一整套的理论和方法,,为中国第一个统一专制的中央集权制国家的诞生提供了理论依据;老子是道家思想的代表人物,排除A项,主张仁和礼;墨子是墨家思想的代表人物,排除D项。

故选:B。

9.(1分)在这一制度下,皇帝一人独治天下,全国的土地、资源、人民、财富均为他所有,这一制度( )

A.维护了国家的统一安定

B.实现了地方服从中央

C.保证了皇权的至高无上

D.禁锢了人民的思想

根据题干材料“皇帝一人独治天下”“天下之事无小大皆决于上”结合所学知识可知,秦朝创立了大一统的中央集权制度,拥有至高无上的权威,这一制度反映出皇权至高无上,C项正确,没有体现维护了国家的统一安定;材料反映皇权至高无上,实现了地方服从中央与题意不符;秦朝的“焚书坑儒”与禁锢了人民的思想有关,与思想无关。

故选:C。

10.(1分)陆贾向汉高祖进言:“秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众(用暴力措施对付民众),汉初统治者采取的政策是( )

A.严刑峻法 B.盐铁专卖 C.休养生息 D.鼓励垦荒

秦朝秦始皇、李斯采纳法家代表韩非子的建议,排除A项,富商大贾私人铸币,控制国家的经济命脉,汉武帝实行盐铁官营,排除B项,汉初统治者吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,C项正确,鼓励垦荒,排除D项。

故选:C。

11.(1分)汉武帝继位后,一改汉朝对匈奴以往忍让求和的妥协政策,放弃“和亲”( )

A.汉武帝雄才大略 B.汉朝国力强盛

C.匈奴的势力衰落 D.“和亲”有损尊严

西汉初年,无力反击匈奴,汉武帝时,对匈奴采取攻势。国力强盛与否是西汉初年对匈奴采取和亲政策到汉武帝时对匈奴采取攻势变化的主要原因;汉武帝雄才大略是对汉武帝的综合评价;匈奴的势力衰落在题干信息中未体现;“和亲”是西汉初期的与匈奴的交往方式。

故选:B。

12.(1分)如图所示说唱俑出土于四川东汉墓葬。此俑身材矮胖,表情生动活泼,幽默风趣。文物中通常包含着丰富的历史信息( )

A.文景时期国家的繁荣

B.东汉时期的民间生活

C.东汉时期丝绸之路下的文化交流

D.东汉末年农民流离失所的状况

西汉时期缔造了文景之治,题干材料是东汉时期;

根据题干材料“此俑身材矮胖,表情生动活泼。”可知,反映出东汉时期塑造艺术的高度成就。雕塑线条简练,从一个侧面反映了东汉的民间生活气息;

说唱是汉代百戏中的一种,击鼓说唱俑反映了东汉的民间生活气息,排除C项;

击鼓说唱俑体现的是民间生活气息,不能体现农民流离失所。

故选:B。

13.(1分)“在长达一千多年的时间里,它把黄河文明、恒河文明、两河文明和希腊文明等诸多人类文明最重要的起源地串联在了一起,被喻为世界历史展开的主轴。”材料主要说明了古代丝绸之路( )

A.带动沿线地区经济发展

B.推动了科技的交互传播

C.极大促进了商品的流通

D.助推了不同文明的交流

A.古代丝绸之路带动了沿线地区经济发展说法正确,但是题干涉及的是它把几个重要文明连接在一起;

B.“交互传播”说法错误,丝绸之路把中国古代的四大发明传播到欧洲;

C.题干涉及的古代丝绸之路把诸多人类文明连接在一起,而没有涉及商品的流通;

D.根据题干信息“它把黄河文明、恒河文明,被喻为世界历史展开的主轴”可知古代丝绸之路促进了东西方文明的交流。

故选:D。

14.(1分)如表中的内容表明西汉( )

时期 史实

汉武帝建元三年(公元前138年) 张骞西出长安,踏上了前往西域的征程

汉武帝元鼎六年(公元前111年) 破南越后,在西南设郡,以邛都为越巂郡,冉駹为汝山郡,白马为武都郡

汉武帝元封二年(公元前109年) 发巴蜀兵至滇,降滇王,以其地为益州郡

汉宣帝神爵二年(公元前60年) 设西域都护

A.采取措施解决王国问题

B.巩固了统一多民族国家

C.加强专制主义中央集权

D.边疆地区得到进一步开发

A.题干涉及是张骞出使西域和汉朝对边疆地区的治理,未涉及解决王国问题;

B.根据题干涉及的张骞出使西域、汉武帝对西南地区的管理和西域都护的设立可知这些措施有利于巩固统一多民族国家;

C.“加强专制主义中央集权”与题干无关,故C错误;

D.题干涉及的是政治举措,与选项“边疆地区得到进一步开发”不符合。

故选:B。

15.(1分)甲骨不易多得,金石笨重,缣帛昂贵,都不便于使用。这种局面被改变得益于( )

A.造纸术的改进 B.文字的出现

C.印刷术的发明 D.兴办太学

根据“甲骨不易多得,金石笨重,简牍所占空间很大,题干说明了纸张发明之前各种书写材料的缺点;东汉时候,于 105 年。蔡伦用树皮、麻头,扩大了造纸的原料,提高了纸的质量。故A项正确,没有涉及文字的出现,故排除BCD项。

故选:A。

16.(1分)中学统编版语文教材中有《陈涉世家》,还有《鸿门宴》(节选自《项羽本纪》)等文章( )

A.关汉卿 B.诸葛亮 C.司马迁 D.司马光

根据材料“世家”“本纪”等信息结合所学知识可知,司马迁的《史记》是中国古代第一部纪传体通史、书、表、世家,C项正确,排除A项,杰出的政治家,排除B项,排除D项。

故选:C。

17.(1分)辛弃疾所作《南乡子 登京口北固亭有怀》中有一名句:“天下英雄谁敌手?曹(指曹操)刘。生子当如孙仲谋。”下列关于“曹”的说法正确的是( )

A.官渡之战中歼灭袁绍,为统一北方奠定基础

B.赤壁之战中打败孙刘联军

C.派卫温到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系

D.在洛阳称帝,建立魏国

200年,在官渡之战中,大败袁绍。故A符合题意,孙刘联军以少胜多,排除B,加强了大陆与台湾的联系;曹丕在洛阳称帝,排除D。

故选:A。

18.(1分)东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树,这些原来都是种植在北方的( )

A.经济重心开始南移 B.北方人口大量南迁

C.江南地区得到开发 D.南北品种趋于一致

根据题干材料“原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了”结合所学知识可知,在南方也开始种植,江南地区得到开发;唐朝中期经济重心开始南移;材料中只是反映了原来北方种植的农作物,没有提及北方人口大量南迁;题干只是说明原来北方种植的农作物,没有体现南北品种趋于一致。

故选:C。

19.(1分)三国两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族不断内迁,大量南下的少数民族与汉族人民在黄河流域杂居相处,相互渗透,取长补短( )

A.少数民族受汉文化的影响而内迁

B.民族交融促进经济的发展

C.汉族因吸收少数民族文化而发展

D.各民族在交往中隔阂渐深

据题干“三国两晋南北朝时期,我国西部和北部少数民族不断内迁,彼此交往,相互渗透,促进了我国北方经济的发展”可知,相互影响。故B符合题意,排除A,排除C,排除D。

故选:B。

20.(1分)《齐民要术》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道( )

A.具有“重农抑商”思想

B.强调尊重客观规律

C.使农业生产突破自然条件的限制

D.是我国最早的农学家

A.材料不涉及“抑商”,排除;

B.根据材料“顺天时,量地利。任情返道,材料看出作者强调农业要顺应天时地利,正确;

C.材料强调自然条件的限制,排除;

D.“最早”从材料中无法提现,排除。

故选:B。

二、非选择题(共4小题,30分)

21.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:中国大部分国土处于温带季风气候区,冬天寒冷干燥,但夏季炎热多雨,这儿早在新石器时代就出现了原始农业。但季风气候有一个缺点,即夏季来临和退却时期的或早或迟,很容易形成干旱或水灾。……史不绝书的水旱灾害,使中国人民自古以来重视兴修水利,秦国挖掘了郑国渠。

——摘编自《古代文明与地理环境之关系》

材料二

(1)据材料一,概括古代中国农业发展的有关信息。

(2)据材料一、二,指出画像石大禹像反映出的信息与自然环境的关系。

(3)结合所学知识,再举一例文明成果,并说明其与自然环境之间的关系。

(1)据材料一“中国大部分国土处于温带季风气候区,冬天寒冷干燥,宜于植物生长。但季风气候有一个缺点,形成雨量的或多或少。……史不绝书的水旱灾害,如四川人民开凿了灌溉成都地区土地的渠道,古代中国农业发展的信息有中国大部分国土处于温带季风气候区,宜于植物生长;容易形成干旱或水灾。

(2)据材料一、二可知,与自然环境的关系是反映人类顺应自然。

(3)结合所学知识可知,文明成果有都江堰,利用地势和河道修建的。

故答案为:

(1)中国大部分国土处于温带季风气候区,夏季炎热多雨,早在新石器时代就出现了原始农业;中国人民自古以来重视兴修水利。

(2)大禹治水;反映人类顺应自然。

(3)都江堰;选择高山与平原的交接处。

22.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:为政以德,学如北辰,居其所而众星共之。

道之以政,齐之以利,民免而无耻,齐之以礼,有耻且格。

——《论语 为政》

材料二:累累若丧家之狗。孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁。

——司马迁《史记 孔子世家》

材料三:汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

(1)据材料一,概括孔子的政治主张,并结合材料二分析孔子政治主张的影响力。这种现象出现的原因是什么?

(2)据材料二、三,指出儒家思想地位的变化。结合所学知识,分析产生这种变化的原因。

(3)儒家思想在中国影响广泛,除了政治上的影响,它还影响了中华文化的哪些方面?

(1)据材料一“为政以德,学如北辰,孔子的政治主张是以德治国。孔子之去鲁凡十四岁而反乎鲁”可知。这种现象出现的原因是春秋时期,社会生产力得到发展。

(2)据材料二、材料三“汉武帝接受董仲舒的建议,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱”可知。结合所学知识可知,汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,把儒家学说立为正统思想。

(3)儒家思想在中国影响广泛,除了政治上的影响、教育等方面。

故答案为:

(1)以德治国;得不到诸侯国的承认,随着铁器和牛耕的出现,小国寡民的社会状态已经不能适应社会的发展。

(2)由不受重视到成为正统思想;为加强思想控制,尊崇儒术”的建议。

(3)思想、教育等方面。

23.(7分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉武帝时期,大一统帝国的国势已相当强大了。可是当时有三大问题存在。一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力,是一个不稳定的因素,控制了国家的经济命脉;三是匈奴不断入侵,使得西汉王朝边境不宁。

——摘编自《汉书》

材料二:从安帝开始(106年),东汉皇帝多为幼主或昏庸无能者,在政治上失去了主导权和威信。皇帝被宦官、外戚、大臣等势力所牵制和操纵,从桓灵时期(147﹣189年)开始,干预朝政,排挤忠良之士,擅杀忤逆者。由于战乱频仍、税收沉重、土地兼并等原因,农业生产受到严重破坏

——摘编自《后汉书》

(1)据材料一,指出汉武帝是如何解决当时“三大问题”的。

(2)据材料二指出东汉走向衰亡的原因。

(3)综上所述,你从两汉的兴衰中得到什么历史启示?

(1)据材料一“一是诸侯王尚有一定的政治、军事势力;二是豪强,控制了国家的经济命脉,两越不停制造事端,为解决当时“三大问题”,颁布推恩令。经济上,统一铸造五铢钱,把煮盐,实行盐铁官营;又在全国范围内统一调配物资。军事上、霍去病北击匈奴。

(2)据材料二“从安帝开始(106年),东汉皇帝多为幼主或昏庸无能者。皇帝被宦官、大臣等势力所牵制和操纵,从桓灵时期(147﹣189年)开始,干预朝政,贪污腐败。由于战乱频仍、土地兼并等原因,强盛的王朝走向了灭亡”可知,政治上失去了主导权和威信,农业生产受到严重破坏等。

(3)综上所述可知,我从两汉的兴衰中得到的历史启示是失民心者失天下等。

故答案为:

(1)政治上,颁布推恩令。经济上,统一铸造五铢钱,把煮盐,实行盐铁官营;又在全国范围内统一调配物资。军事上、霍去病北击匈奴。

(2)皇帝多为幼主或昏庸无能者,政治上失去了主导权和威信,农业生产受到严重破坏等。

(3)失民心者失天下等。

24.(8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:439年,北魏统一北方。当时,北方各族人民长期杂居,与汉族已无明显的区别。鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗

——摘编自义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二:魏主(孝文帝)下诏,以为“魏之先出于黄帝,黄中之色,为物之元也,一从正音……”。

——摘编自司马光《资治通鉴》

材料三:自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,始知衣冠士族,并在中原,人物殷阜。

——摘编自杨衒之《洛阳伽蓝记》

(1)据材料一,概括北魏孝文帝改革的有利因素和不利因素。

(2)据材料二,列举孝文帝改革的具体措施。

(3)据材料三并结合所学知识,简述北魏孝文帝改革的影响。

(4)综合以上材料,谈谈你对改革的看法。

(1)据材料一“当时,北方各族人民长期杂居。内迁的各族在生产,与汉族已无明显的区别”概括可知,出现了民族交融的趋势,仍保持鲜卑族的习俗,北魏孝文帝改革的不利因素是北魏统治者因内迁较晚,要治理好广大的北方地区困难重重。

(2)据材料二“魏之先出于黄帝,以土德王。夫土者,为物之元也。诸功臣旧族……皆改之……今欲断诸北语,孝文帝改革的具体措施是改汉姓。

(3)据材料三“自晋宋以来,视洛阳为荒土,尽是夷狄,始知衣冠士族,礼仪富盛。”并结合所学知识可知,增强了北魏的实力。

(4)综合以上材料可知,改革是推动社会进步的动力。

故答案为:

(1)有利因素:北方各族人民长期杂居,出现了民族交融的趋势,仍保持民族旧习俗。

(2)具体措施:改汉姓、说汉话。

(3)促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(4)改革是推动社会进步的动力;要坚持改革创新等。

同课章节目录