安徽省阜阳市第三中学2023-2024学年高二上学期期末考试语文试题(PDF版含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省阜阳市第三中学2023-2024学年高二上学期期末考试语文试题(PDF版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 12:29:04 | ||

图片预览

文档简介

阜阳三中2023一2024学年度高二年级第一学期语文学科期末考试试题

考生注意:

1.本试卷满分150分,考试时间150分钟。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,

写在本试卷上无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

3.本卷命题范围:部編版选择性必修上、中册;选择性必修下册第一、第二单元。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1一5题。

材料一:

作为审美对象与自然禀赋的山水,历来为艺术创作提供了滋养与资源。我们要理解中国传

统的山水眼光,进而用这种眼光观看我们周围的真山真水。

什么是山水的眼光?中国画家画一座山,通常先在山脚下住一段时间,在山腰又住一段时

间,山前山后来回跑,又无数次登上山岭远望,最后整座山了然于心。一画之中,山脚与山体俱

见,山前和山后齐观,巅顶与群峦并立,这就是所谓的“高远、深远、平远”。不为透视所拘,不受

视域所限。山水眼光是一种不唯一时一侧的观看,更是将观看化入胸壑,化成天地综观的感性

方式。

山水非一物,山水是万物,它本质上是一个世界观,是一种关于世界的综合性的“谛视”。所

谓“谛视”,就是超越一个人瞬间感受的意念,依照生命经验之总体而构成的完整世界图景。这

种图景是山水的人文世界,是山水的“谛视”者将其一生的历练与胸怀置入山水云霭的聚散之

中,将现实的起落、冷暖、抑扬、明暗纳入内心的观照之中。

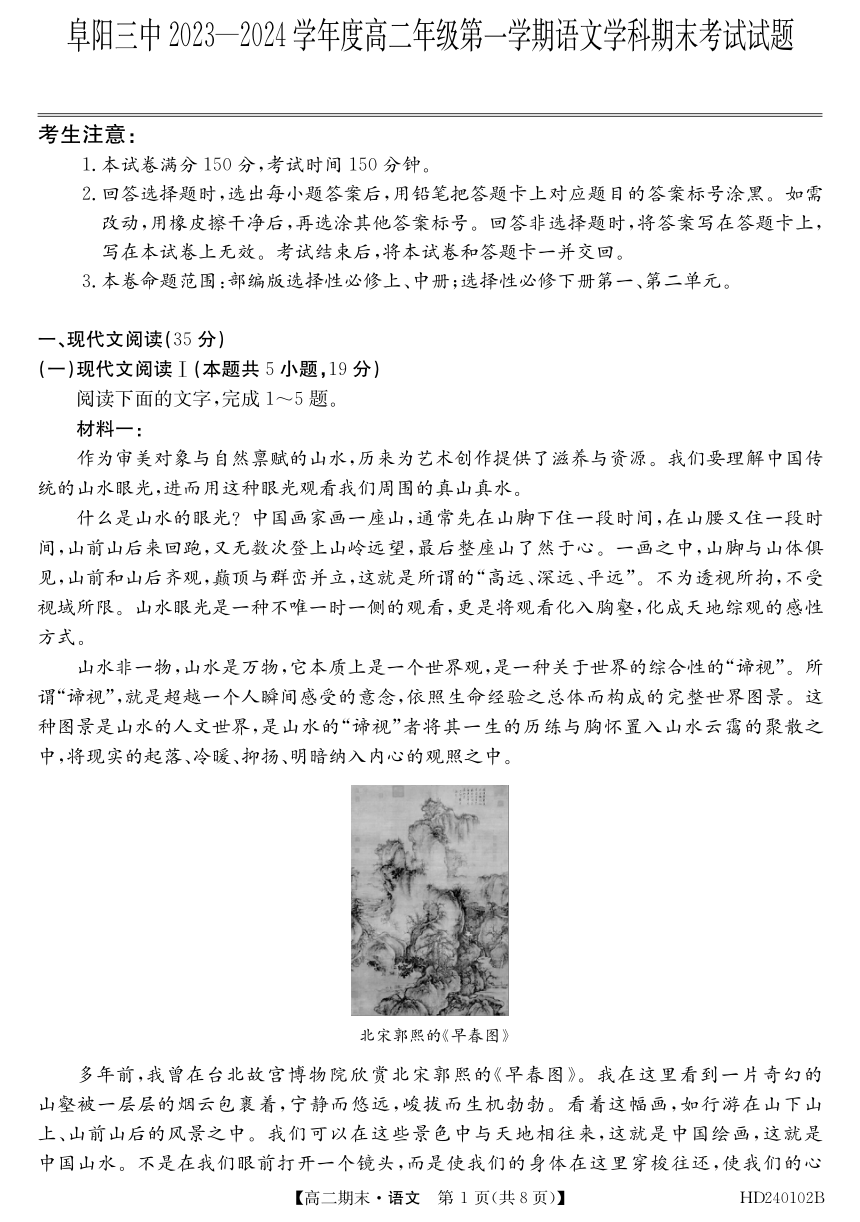

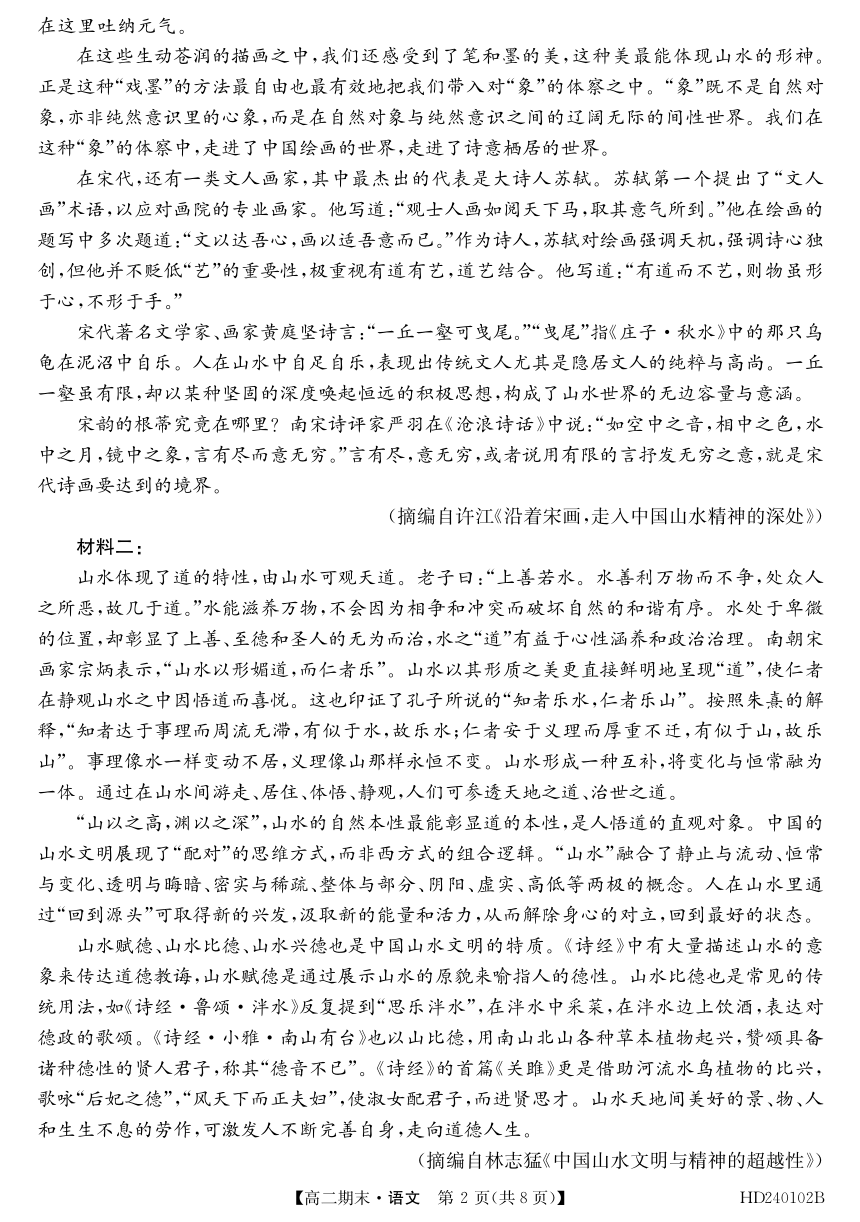

北宋郭熙的《早春图

多年前,我曾在台北故宫博物院欣赏北宋郭熙的《早春图》。我在这里看到一片奇幻的

山壑被一层层的烟云包裹着,宁静而悠远,峻拔而生机勃勃。看着这幅画,如行游在山下山

上、山前山后的风景之中。我们可以在这些景色中与天地相往来,这就是中国绘画,这就是

中国山水。不是在我们眼前打开一个镜头,而是使我们的身体在这里穿梭往还,使我们的心

【高二期末·语文第1页(共8页)】

HD240102B

在这里吐纳元气。

在这些生动苍涧的描画之中,我们还感受到了笔和,墨的美,这种美最能体现山水的形神。

正是这种“戏墨”的方法最自由也最有效地把我们带入对“象”的体察之中。“象”既不是自然对

象,亦非纯然意识里的心象,而是在自然对象与纯然意识之间的辽阔无际的间性世界。我们在

这种“象”的体察中,走进了中国绘画的世界,走进了诗意栖居的世界。

在宋代,还有一类文人画家,其中最杰出的代表是大诗人苏轼。苏轼第一个捉出了“文人

画”术语,以应对画院的专业画家。他写道:“观士人画如阅天下马,取其意气所到。”他在绘画的

题写中多次题道:“文以达吾心,画以适吾意而已。”作为诗人,苏轼对绘画强调天机,强调诗心独

创,但他并不贬低“艺”的重要性,极重视有道有艺,道艺结合。他写道:“有道而不艺,则物虽形

于心,不形于手。”

宋代著名文学家、画家黄庭坚诗言:“一丘一壑可曳尾。”“曳尾”指《庄子·秋水》中的那只乌

龟在泥沼中自乐。人在山水中自足自乐,表现出传统文人尤其是隐居文人的纯粹与高尚。一丘

一壑虽有限,却以某种坚固的深度唤起恒远的积极思想,构成了山水世界的无边容量与意涵。

宋韵的根蒂究竟在哪里?南宋诗评家严羽在《沧浪诗话》中说:“如空中之音,相中之色,水

中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”言有尽,意无穷,或者说用有限的言抒发无穷之意,就是宋

代诗画要达到的境界。

(摘编自许江《沿着宋画,走入中国山水精神的深处》)

材料二:

山水体现了道的特性,由山水可观天道。老子曰:“上善若水。水善利万物而不争,处众人

之所恶,故几于道。”水能滋养万物,不会因为相争和冲突而破坏自然的和谐有序。水处于卑微

的位置,却彰显了上善、至德和圣人的无为而治,水之“道”有盏于心性涵养和政治治理。南朝宋

画家宗炳表示,“山水以形媚道,而仁者乐”。山水以其形质之美更直接鲜明地呈现“道”,使仁者

在静观山水之中因悟道而喜悦。这也印证了孔子所说的“知者乐水,仁者乐山”。按照朱熹的解

释,“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐

山”。事理像水一样变动不居,义理像山那样永恒不变。山水形成一种互补,将变化与恒常融为

一体。通过在山水间游走、居住、体悟、静观,人们可参透天地之道、治世之道。

“山以之高,渊以之深”,山水的自然本性最能彰显道的本性,是人悟道的直观对象。中国的

山水文明展现了“配对”的思雏方式,而非西方式的组合逻辑。“山水”融合了静止与流动、恒常

与变化、透明与晦暗、密实与稀疏、整体与部分、阴阳、虚实、高低等两极的概念。人在山水里通

过“回到源头”可取得新的兴发,汲取新的能量和活力,从而解除身心的对立,回到最好的状态。

山水赋德、山水比德、山水兴德也是中国山水文明的特质。《诗经》中有大量描述山水的意

象来传达道德教诲,山水赋德是通过展示山水的原貌来喻指人的德性。山水比德也是常见的传

统用法,如《诗经·鲁颂·泮水》反复提到“思乐泮水”,在泮水中采菜,在泮水边上饮酒,表达对

德政的歌颂。《诗经·小雅·南山有台》也以山比德,用南山北山各种草本植物起兴,赞颂具备

诸种德性的贤人君子,称其“德音不已”。《诗经》的首篇《关雎》更是借助河流水鸟植物的比兴,

歌咏“后妃之德”,“风天下而正夫妇”,使淑女配君子,而进贤思才。山水天地间美好的景、物、人

和生生不息的劳作,可激发人不断完善自身,走向道德人生。

(摘编自林志猛《中国山水文明与精神的超越性》)

【高二期末·语文第2页(共8页)】

HD240102B

考生注意:

1.本试卷满分150分,考试时间150分钟。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,

写在本试卷上无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

3.本卷命题范围:部編版选择性必修上、中册;选择性必修下册第一、第二单元。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1一5题。

材料一:

作为审美对象与自然禀赋的山水,历来为艺术创作提供了滋养与资源。我们要理解中国传

统的山水眼光,进而用这种眼光观看我们周围的真山真水。

什么是山水的眼光?中国画家画一座山,通常先在山脚下住一段时间,在山腰又住一段时

间,山前山后来回跑,又无数次登上山岭远望,最后整座山了然于心。一画之中,山脚与山体俱

见,山前和山后齐观,巅顶与群峦并立,这就是所谓的“高远、深远、平远”。不为透视所拘,不受

视域所限。山水眼光是一种不唯一时一侧的观看,更是将观看化入胸壑,化成天地综观的感性

方式。

山水非一物,山水是万物,它本质上是一个世界观,是一种关于世界的综合性的“谛视”。所

谓“谛视”,就是超越一个人瞬间感受的意念,依照生命经验之总体而构成的完整世界图景。这

种图景是山水的人文世界,是山水的“谛视”者将其一生的历练与胸怀置入山水云霭的聚散之

中,将现实的起落、冷暖、抑扬、明暗纳入内心的观照之中。

北宋郭熙的《早春图

多年前,我曾在台北故宫博物院欣赏北宋郭熙的《早春图》。我在这里看到一片奇幻的

山壑被一层层的烟云包裹着,宁静而悠远,峻拔而生机勃勃。看着这幅画,如行游在山下山

上、山前山后的风景之中。我们可以在这些景色中与天地相往来,这就是中国绘画,这就是

中国山水。不是在我们眼前打开一个镜头,而是使我们的身体在这里穿梭往还,使我们的心

【高二期末·语文第1页(共8页)】

HD240102B

在这里吐纳元气。

在这些生动苍涧的描画之中,我们还感受到了笔和,墨的美,这种美最能体现山水的形神。

正是这种“戏墨”的方法最自由也最有效地把我们带入对“象”的体察之中。“象”既不是自然对

象,亦非纯然意识里的心象,而是在自然对象与纯然意识之间的辽阔无际的间性世界。我们在

这种“象”的体察中,走进了中国绘画的世界,走进了诗意栖居的世界。

在宋代,还有一类文人画家,其中最杰出的代表是大诗人苏轼。苏轼第一个捉出了“文人

画”术语,以应对画院的专业画家。他写道:“观士人画如阅天下马,取其意气所到。”他在绘画的

题写中多次题道:“文以达吾心,画以适吾意而已。”作为诗人,苏轼对绘画强调天机,强调诗心独

创,但他并不贬低“艺”的重要性,极重视有道有艺,道艺结合。他写道:“有道而不艺,则物虽形

于心,不形于手。”

宋代著名文学家、画家黄庭坚诗言:“一丘一壑可曳尾。”“曳尾”指《庄子·秋水》中的那只乌

龟在泥沼中自乐。人在山水中自足自乐,表现出传统文人尤其是隐居文人的纯粹与高尚。一丘

一壑虽有限,却以某种坚固的深度唤起恒远的积极思想,构成了山水世界的无边容量与意涵。

宋韵的根蒂究竟在哪里?南宋诗评家严羽在《沧浪诗话》中说:“如空中之音,相中之色,水

中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”言有尽,意无穷,或者说用有限的言抒发无穷之意,就是宋

代诗画要达到的境界。

(摘编自许江《沿着宋画,走入中国山水精神的深处》)

材料二:

山水体现了道的特性,由山水可观天道。老子曰:“上善若水。水善利万物而不争,处众人

之所恶,故几于道。”水能滋养万物,不会因为相争和冲突而破坏自然的和谐有序。水处于卑微

的位置,却彰显了上善、至德和圣人的无为而治,水之“道”有盏于心性涵养和政治治理。南朝宋

画家宗炳表示,“山水以形媚道,而仁者乐”。山水以其形质之美更直接鲜明地呈现“道”,使仁者

在静观山水之中因悟道而喜悦。这也印证了孔子所说的“知者乐水,仁者乐山”。按照朱熹的解

释,“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐

山”。事理像水一样变动不居,义理像山那样永恒不变。山水形成一种互补,将变化与恒常融为

一体。通过在山水间游走、居住、体悟、静观,人们可参透天地之道、治世之道。

“山以之高,渊以之深”,山水的自然本性最能彰显道的本性,是人悟道的直观对象。中国的

山水文明展现了“配对”的思雏方式,而非西方式的组合逻辑。“山水”融合了静止与流动、恒常

与变化、透明与晦暗、密实与稀疏、整体与部分、阴阳、虚实、高低等两极的概念。人在山水里通

过“回到源头”可取得新的兴发,汲取新的能量和活力,从而解除身心的对立,回到最好的状态。

山水赋德、山水比德、山水兴德也是中国山水文明的特质。《诗经》中有大量描述山水的意

象来传达道德教诲,山水赋德是通过展示山水的原貌来喻指人的德性。山水比德也是常见的传

统用法,如《诗经·鲁颂·泮水》反复提到“思乐泮水”,在泮水中采菜,在泮水边上饮酒,表达对

德政的歌颂。《诗经·小雅·南山有台》也以山比德,用南山北山各种草本植物起兴,赞颂具备

诸种德性的贤人君子,称其“德音不已”。《诗经》的首篇《关雎》更是借助河流水鸟植物的比兴,

歌咏“后妃之德”,“风天下而正夫妇”,使淑女配君子,而进贤思才。山水天地间美好的景、物、人

和生生不息的劳作,可激发人不断完善自身,走向道德人生。

(摘编自林志猛《中国山水文明与精神的超越性》)

【高二期末·语文第2页(共8页)】

HD240102B

同课章节目录