江西省宜春市宜丰县2023-2024学年高二上学期1月期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市宜丰县2023-2024学年高二上学期1月期末考试语文试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 367.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

江西省宜春市宜丰县2023-2024学年高二上学期期末语文试卷

现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

到底谁有理,问问第三方

徐贲

①有一位资深的美国国会议员曾说,他在国会里作过无数次辩论演说,但只说服过一个人,那就是他自己。这位国会议员能这样自我调侃,是因为他很明白辩论自身的局限。

②在论辩说理中,很少有人能直接说服对立一方。这并不表示他论证乏力,而是因为,一般来说,论辩式说理起到的是强化自己一方、而非软化对立一方的作用。因此,对立的双方就有可能在辩论中越说越僵。从微博叫骂发展到约架,便是辩论越说越僵的极端表现。

③极端的越说越僵,这种情况在说理文化良好的社会中较少发生。这是因为,辩论者知道,在辩论中,理是说给“第三者”而不是说给对立方听的,论理不需要以压倒对立方为目的。

④以第三者为说服对象,并由此来确定说理的主要构成要素,这便是英国哲学家和教育家图尔敏对公共说理的一大贡献。在图尔敏之前,对说理结构的理解和分析是以形式逻辑为着眼点的。

⑤然而,图尔敏提出的说理分析模式却着眼于听众。具体而言,是那些立场中立,具有独立思考和判断能力的第三者听众。例如,在法庭上,有争执的双方各自陈述自己的立场和理由,同时还就对方陈述中的具体环节和细节提出质疑。各方在这么做的时候,是为了说服中立的法官或陪审员。

⑥听众是谁,这是说理首先需要确定的,因为这会影响到实际的说理策略、方式,并使得说理具有说服或宣传的不同性质。例如,20世纪60年代曾经有过一场大张旗鼓的中苏两党论战,其实双方都不是为了说服对方(那是不可能的),而是为了争取第三者的同情和支持。然而,并没有多少国际的第三者对这种恶狠狠的论战感兴趣,因此,论战实际上是用来作为一种对内宣传的手段。这样的争论根本不可能达成任何共识或妥协,最后定然会以争论者们相互交恶,彼此变成势不两立的仇敌而告终。

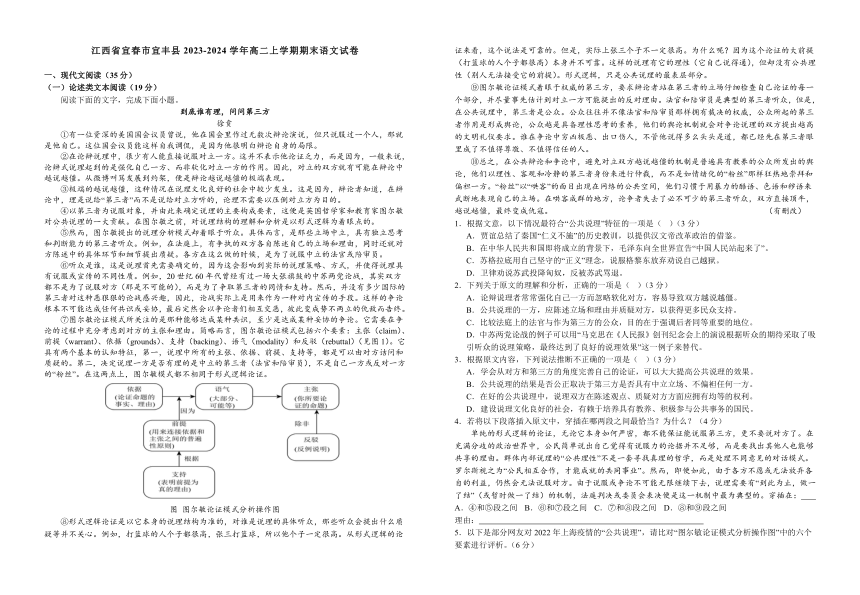

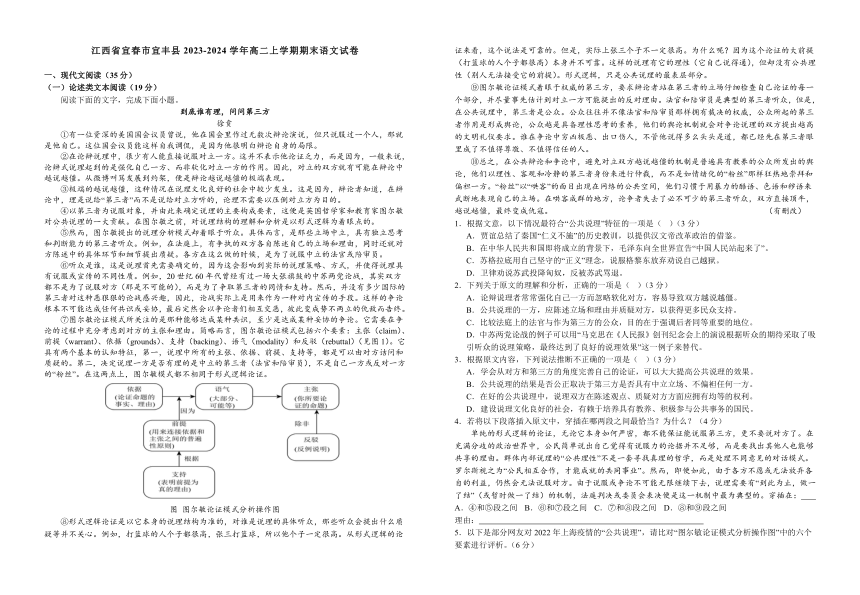

⑦图尔敏论证模式所关注的是那种能够达成某种共识,至少是达成某种妥协的争论。它需要在争论的过程中充分考虑到对方的主张和理由。简略而言,图尔敏论证模式包括六个要素:主张(claim)、前提(warrant)、依据(grounds)、支持(backing)、语气(modality)和反驳(rebuttal)(见图1)。它具有两个基本的认知特征,第一,说理中所有的主张、依据、前提、支持等,都是可以由对方诘问和质疑的。第二,决定说理一方是否有理的是中立的第三者(法官和陪审员),不是自己一方或反对一方的“粉丝”。在这两点上,图尔敏模式都不相同于形式逻辑论证。

图 图尔敏论证模式分析操作图

⑧形式逻辑论证是以它本身的说理结构为准的,对谁是说理的具体听众,那些听众会提出什么质疑等并不关心。例如,打篮球的人个子都很高,张三打篮球,所以他个子一定很高。从形式逻辑的论证来看,这个说法是可靠的。但是,实际上张三个子不一定很高。为什么呢?因为这个论证的大前提(打篮球的人个子都很高)本身并不可靠。这样的说理有它的理性(它自己说得通),但却没有公共理性(别人无法接受它的前提)。形式逻辑,只是公共说理的最表层部分。

⑨图尔敏论证模式着眼于权威的第三方,要求辩论者站在第三者的立场仔细检查自己论证的每一个部分,并尽量事先估计到对立一方可能提出的反对理由。法官和陪审员是典型的第三者听众,但是,在公共说理中,第三者是公众。公众往往并不像法官和陪审员那样拥有裁决的权威,公众所起的第三者作用是形成舆论,公众越是具备理性思考的素养,他们的舆论机制就会对争论说理的双方提出越高的文明礼仪要求。谁在争论中穷凶极恶、出口伤人,不管他说得多么头头是道,都已经先在第三者眼里成了不值得尊敬、不值得信任的人。

⑩总之,在公共辩论和争论中,避免对立双方越说越僵的机制是普遍具有教养的公众所发出的舆论,他们以理性、客观和冷静的第三者身份来进行仲裁,而不是如情绪化的“粉丝”那样狂热地崇拜和偏袒一方。“粉丝”以“哄客”的面目出现在网络的公共空间,他们习惯于用暴力的酷语、色语和秽语来武断地表现自己的立场。在哄客成群的地方,论争者失去了必不可少的第三者听众,双方直接顶牛,越说越僵,最终变成仇寇。 (有删改)

1.根据文意,以下情况最符合“公共说理”特征的一项是( )(3分)

A.贾谊总结了秦国“仁义不施”的历史教训,以提供汉文帝改革政治的借鉴。

B.在中华人民共和国即将成立的背景下,毛泽东向全世界宣告“中国人民站起来了”。

C.苏格拉底用自己坚守的“正义”理念,说服格黎东放弃劝说自己越狱。

D.卫律劝说苏武投降匈奴,反被苏武骂退。

2.下列关于原文的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.论辩说理者常常强化自己一方而忽略软化对方,容易导致双方越说越僵。

B.公共说理的一方,应陈述立场和理由并质疑对方,以获得更多民众支持。

C.比较法庭上的法官与作为第三方的公众,目的在于强调后者同等重要的地位。

D.中苏两党论战的例子可以用“马克思在《人民报》创刊纪念会上的演说根据听众的期待采取了吸引听众的说理策略,最终达到了良好的说理效果”这一例子来替代。

3.根据原文内容,下列说法推断不正确的一项是( )(3分)

A.学会从对方和第三方的角度完善自己的论证,可以大大提高公共说理的效果。

B.公共说理的结果是否公正取决于第三方是否具有中立立场、不偏袒任何一方。

C.在好的公共说理中,说理双方在陈述观点、质疑对方方面应拥有均等的权利。

D.建设说理文化良好的社会,有赖于培养具有教养、积极参与公共事务的国民。

4.若将以下段落插入原文中,穿插在哪两段之间最恰当?为什么?(4分)

单纯的形式逻辑的论证,无论它本身如何严密,都不能保证能说服第三方,更不要说对方了。在充满分歧的政治世界中,公民简单说出自己觉得有说服力的论据并不足够,而是要找出其他人也能够共享的理由。群体内部说理的“公共理性”不是一套寻找真理的哲学,而是处理不同意见的对话模式。罗尔斯视之为“公民相互合作,才能成就的共同事业”。然而,即便如此,由于各方不愿或无法放弃各自的利益,仍然会无法说服对方。由于说服或争论不可能无限继续下去,说理需要有“到此为止,做一了结”(或暂时做一了结)的机制,法庭判决或委员会表决便是这一机制中最为典型的。穿插在:

A.④和⑤段之间 B.⑥和⑦段之间 C.⑦和⑧段之间 D.⑧和⑨段之间

理由:

5.以下是部分网友对2022年上海疫情的“公共说理”,请比对“图尔敏论证模式分析操作图”中的六个要素进行评析。(6分)

上海疫情防控应当坚持“动态清零”。实践效果往往是决定政策内容的重要指标。从2020年至今两年多的疫情防控实践证明,只有第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量,快速、精准切断传播链,才能以最低的社会成本、在最短的时间内取得最大的防控成效。虽说短期来看,采取严格的防控措施难免会让一地的经济社会发展和群众生产生活受到影响,但是不及时控制疫情,对经济社会的影响只会更大。

(二)文学类文本阅读(16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

一个回忆

巴金

回忆折磨我。我好像又回到去年春天里了……

在上海闸北的宝山路上有我平日称作“家”的地方。然而一个多月来,我就不能够回到那里去了。许多穿制服的人阻拦着我,每一条通到闸北的路都被铁丝网拦住。我冒险地奔走许多次,始终找不着一个机会回到我那个“家”,回到我在一个凄清的夜里分别了的那个“家”。

我一个人带着一本书离开了微雨中的上海,那时宝山路上只有寂寞和寒冷。等到十多天以后我从南京回来时,就只能够看见闸北的火光了。

轮船驶进黄浦江的时候,我站在甲板上,我看见黑烟遮满了的北面的天空,我听见大炮隆隆的怒吼和机关枪密放的声音。我冷静地看着黑烟的蔓延,我冷静地听着船上许多乘客的惊叫。我又望着那些江边的高大的建筑物,我又望着外白渡桥上拥挤的行人,我又望着外滩马路上来往的载行李的车辆,我咬紧我的嘴唇,不让它们发出任何的声音,我觉得我的血已经冷了,冷得结冰了。忽然一阵恶毒的憎恨抓住了我,使我的全身颤抖起来,我明明听见一个响亮的声音在我的耳边说:“历史上没有一次血是白流的。”

我怀着这样的心情,在十六浦码头登了岸。如今我是一个无家可归的人了。晚上我没有固定的住宿的地方。这样彷徨了几天以后,我才在一个朋友的家里找到了住处。三月二日的夜晚,得到闸北落在侵略者手里的消息,看见半个天空的火光,听见无数人的绝望的叹息,我又一次被恶毒的憎恨压倒了。我一个人走在冷静的马路上,我也叹息,我也呼吁,我要血海怒吼起来把那些侵略者淹没掉。

后来我终于有机会到闸北去了,我同一个朋友从北四川路底绕进去。我们受到了两次的搜查。

我们的脚踏在闸北的土地上。在我们的面前横着许多烧焦的断木和碎瓦,路已经是不可辨认的了。到处是瓦砾,大部分的房屋都只剩下空架子,里面全是空洞。我同行的朋友曾经住过的江湾路口的房屋就只剩下光光的一堵墙壁。那个房间内,哪里是床,哪里是柜子,哪里是书架,我都记得很清楚。然而如今我就只看见一片瓦砾……

我们在废墟中慢慢地走着,我认不出哪里是我曾经进去过的饭馆,哪里是我常常看见的店铺,哪里又是我的一些朋友居住的地方。我们踏着瓦砾,有些地方还有热气。我们非常小心,害怕踏着没有爆炸的炸弹。

“看,这血迹!”朋友埋着头说。在地上瓦砾堆旁边,我看见了一摊黑红色的迹印。人的血!活人的血管里流出来的血!

在一堵残缺的墙壁下,瓦砾中躺着好几具焦黑的尸体。身子那样小,而且蜷曲着,完全没有人的样子。然而活着的时候,他们分明是人,跟我一样的、并且生活在我周围的人呀!

温暖的阳光照在我们的头上,四周是死一般的静寂,走了这许久,我们没有看见一个人影,连日本兵也不见一个!我以为我可以看到我的家了,然而几个日本兵在我们的面前出现了。一个穿便服的日本人站在路旁用上海话对我们说,前面不许通行。

失望压倒了我们。但是我们不过是两个徒手的青年,四周又没有别的人,只有一条开始脱毛的死狗躺在我的脚边。

几天以后我第二次走进了闸北,陪我去的是另一个朋友。这一次我们从虬江路进去。

我以前很熟习虬江路,如今我居然认不出它是什么地方了。我看不见一间完好的房屋,瓦砾堆接连着瓦砾堆,这样遮住了我的视线。两三部黄包车载了劫余的用具迎面过来。几个乡下女人在我们前面低声叹气。十字路口被沙袋堵塞了,只留下容许一部汽车通过的地方。在沙袋堆上骄傲地站着日本帝国的兵士,这个海军陆战队的小兵毫无原因地叫嚣着,故意威胁、留难来往的行人。我们受过几次盘查,终于进到里面去了。

我们走在似乎还有热气的路上,我用憎恨的眼光看周围的一切。一队日本帝国的兵士在瓦砾堆旁边走过了,尽是得意的面貌,他们在一些乡下女人面前表示他们的英勇。几个江北人躬着腰在瓦砾堆里挖掘。一个老妇人坐在她的成了废墟的家门口低声哭泣。另一个女人牵着两个孩子找寻她那个失去的丈夫。几个中年人一路上摇头叹气。“完了,什么都完了!作孽呀!”许多人这样说。

于是我回到了我的家。弄堂门关着,我们只得埋着头从隔壁的劫余的墙洞里进去。我看到家里楼下,有人挖了一个大坑,亭子间是我放书的地方,被一个炮弹打破了,不过只毁了几十本书。除了书和家具外,什么东西都给人拿走了……

“你的书还在,这真是幸事!”那个朋友安慰我说。

我起初微笑,我很高兴。

但是后来我和朋友将一本一本的书整理的时候,我忽然带着厌恶对自己说:“我已经被书本累了一生了!”……

我的记忆模糊起来,许多影子在我的眼前晃动。日本兵的枪刺……海军陆战队中队长蠢然的笑脸……一对逃难归来的贫家夫妇……一个脱了肉只剩牙齿的头颅……两三次日本兵的严厉的查问……在江湾路上被日本兵打伤腿的两个江北人……未爆炸的二百五十磅的炸弹……以及许多许多……

1932年春在上海

1933年5月底在广州改写

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.开篇“回忆折磨我”一句,写出作者难以忘却去年遭遇,暗示下文所写内容对“我”的刺激与震撼之大,同时照应文题。

B.文章多次写到“憎恨”,有时甚至用“恶毒”来强化这种情感,表明作者面对日本军队的恶行时,内心的愤恨难以自抑。

C.文章以“我”的视角来写两次进入闸北的所见所闻,第一次重点写建筑物遭受的破坏,第二次重在写人遭受的战争创伤。

D.“我的记忆模糊起来”,是因为回忆用时久而疲惫,更是因为记忆中太多的片段难以让“我”在脑海中形成清晰的画面。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第四段连用多个“我”,用“我”站在轮船甲板上的所见所闻所感,写出日军进攻闸北造成的影响,让文章具有浓重的情感色彩。

B.“温暖的阳光照在我们的头上,四周是死一般的静寂”,在鲜明的对比中写出了上海闸北遭到日军轰炸后的悲凉景象。

C.文中描述侵略者的“骄傲”“得意”“英勇”等三个词语,与《记念刘和珍君》里的“伟绩”“武功”等词的用法相同,都是反语。

D.文章主体部分采用片段式结构,按时间顺序对“回上海途中”“一进闸北”“二进闸北”进行描写,结构清晰明了。

8.第二次走进闸北,“我”的情感随着所见所闻而起伏变化。请结合文中相关内容简要概括。(4分)

9.文章写了作者战争中的经历,在情节叙述上并不复杂;但能给读者带来强烈的震撼,请简要分析文章是如何达到这种效果的。(6分)

二、古诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成小题。

文本一:

汉兴,接秦之弊,作业剧而财匮。至今上即位数岁汉兴七十馀年之间国家无事非遇水旱之灾民则人给家足都鄙廪庾皆满而府库馀货财京师之钱累巨万贯朽而不可校当此之时,宗师有上公卿大夫以下,争于奢侈,无限度。及匈奴绝和亲,兵连而不解,天下苦其劳,而干戈日滋,财略衰耗而不赡。从建元以来,用少,县官往往即多铜山而铸钱,民亦间盗铸钱,不可胜数。于是悉禁郡国无铸钱,专令上林三官铸。今天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸及盗为之。是时山东被河菑,及岁不登数年,方一二千里。天子怜之,下巴蜀粟以振之。元封元年,桑弘羊领大农。弘羊以诸官各自市,相与争,物故腾跃,乃请置大农部丞数十人,分部主郡国,各往往县置均输盐铁官。置平准于京师,都受天下委输。大农之诸官尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之。如此,富商大贾无所牟大利,则反本,而万物不得腾踊。故抑天下物,名曰“平准”。天子以为然,许之。一岁之中,太仓满。民不益赋而天下用饶。是岁小旱,上令官求雨。卜式言曰:“县官当食租衣税而已,今弘羊令吏坐市列肆,贩物求利。亨弘羊,天乃雨。”

(节选自《史记 平准书》)

文本二:

青苗、均输、市易、方田诸役,相继并兴,号为新法,颁行天下。立淮、浙六路均输法条例司言:“今浙、淮发运使实总六路赋入,凡上供之物,皆得徙贵就贱,因近易远。庶几国用可足,民财不匮。”诏以发运使薛向领均输平准。范纯仁言:“今乃效桑弘羊行均输之法,而使小人掊克生灵,敛怨基祸。事大者不可速成,傥欲事功急就,必为憸佞所乘。”留章不下。

(节选自《宋史纪事本末 王安石变法》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的项是( )(3分)

A.至今上即位数岁/汉兴七十馀年之间/国家无事/非遇水旱之民则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨万/贯朽而不可校

B.至今上即位/数岁汉兴/七十馀年之间/国家无事/非遇水旱之灾民则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨/万贯朽而不可校

C.至今上即位/数岁汉兴/七十馀年之间/国家无事/非遇水旱之灾民/则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨万/贯朽而不叮校/

D.至今上即位数岁/汉兴七十馀年之间国家无事/非遇水旱之灾民/则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨/万贯朽而不可校/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“不可胜数”与“刑人如恐不胜”(《鸿门宴》)两句中的“胜”字含义相同。

B.“天子怜之”与“可怜体无比”《孔雀东南飞》)两句中的“怜”字含义不同。

C.“天乃雨”于“今其智乃反不能及”(《师说》)两句中的“乃”字含义相同。

D.“敛怨基祸”与“成不敢敛户口”(《促织》)两句中的“敛”字含义不同。

12.下列对原文有关内容的分析和评价,不正确的一项是( )(3分)

A.奢侈攀比、连年征战等问题使西汉再次陷入立国之初财用匮乏的困境,当政者积极应对,通过财政方面的改革较快扭转了被动困窘的局面。

B.西汉朝廷禁止郡国和民间私铸钱币,改由国家统一铸造,并废除各郡国所铸的钱,基本解决了民间私铸、盗铸钱币的问题,币制归于统一。

C.桑弘羊建议增设大农部丞负责调剂物资运输,设立平准官平抑物价,有效打击了富商的投机倒把活动,稳定了物价,增加了朝廷财政收入。

D.王安石效仿桑弘羊的均输政策在淮、浙六路推行均输法,由发运使总管赋税收入,成效显著,百姓不但不用增交赋税,而且财富得以充盈。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)是时山东被河菑,及岁不登数年,方一二千里。

(2)事大者不可速成,傥欲事功急就,必为憸佞所乘。

14.卜式如何评价桑弘羊的改革?与《答司马谏议书》中司马光对王安石的哪一点责难相似?请简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首宋词,完成各题。

水调歌头·台城游①

贺铸

南国本潇洒,六代浸豪奢。台城游冶,襞笺②能赋属宫娃。云观登临清夏,璧月流连长夜,吟醉送年华。回首飞鸳瓦③,却羡井中蛙。

访乌衣,成白社④,不容车。旧时王谢,堂前双燕过谁家?楼外河横斗挂,淮上潮平霜下,樯影落寒沙。商女篷窗罅,犹唱《后庭花》。

【注】①本词作于宋哲宗年间,贺铸时任管界巡检,是一个供人驱遣的武官。台城在六朝时多为台省(中央政府)及宫殿所在地。隋军攻陷金陵时,南朝陈后主藏身于台城景阳宫胭脂井,后被擒。②襞(bì)笺:折彩笺作诗。③鸳瓦:华丽建筑物上覆瓦的美称。飞鸳瓦,喻指陈宫门被毁。④白社:地名,代指穷人居所。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.词人开篇从大处落笔写六代,看到古都金陵,思及六朝君主豪奢之旧事,着一“浸”字,蕴含无限感慨。

B.上片“台城游冶”五句用冷静的笔触特写陈后主骄奢淫逸的腐朽生活,“回首”两句,与前五句形成强烈对比。

C.下片化用典故写昔日簪缨聚居之地,如今竟成了荆扉白屋,狭不容车,反诘可见词人对历史沧桑巨变的叹惋。

D.本词下片和杜牧《泊秦淮》都选取星斗、月光、寒沙等意象描绘出秦淮河夜色迷蒙冷寂、高远空灵的特点。

16.本词与王安石的《桂枝香·金陵怀古》同为金陵怀古之作,请比较两位词人情感的异同。(6分)

(三)名句名篇默写(6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李白《梦游天姥吟留别》一诗中,“ , ”两句写诗人梦中游历天姥山,他迷恋着花、依倚着石,陶醉其中,流连忘返,浑然不觉时光的流逝。

(2)司马迁在《屈原列传》中认为《离骚》是屈原“盖自怨生”之作,且从创作风格来说,《离骚》兼有“ , ”的特点。

(3)魏征《谏太宗十思疏》善用典故,“ ”借“谦谦君子”的典故劝谏太宗要加强道德修养;“ ”引“网开一面”的典故劝谏太宗要田猎有度。

三、语言文字运用(20分)

18.对下面这段文字的逻辑推理过程分析不正确的一项是( )(3分)

如果人治是法治的对面,意思应当是“不依法律的统治”了。统治如果是指社会秩序的维持,我们很难想象一个社会的秩序可以不必靠什么力量就可以维持,人和人的关系可以不根据什么规定而自行配合的。如果不根据法律,根据什么呢?望文生义的说来,人治好象是指有权力的人任凭一己的好恶来规定社会上人和人的关系的意思。我很怀疑这种“人治”是可能发生的。如果共同生活的人们,相互的行为、权利和义务,没有一定规范可守,依着统治者好恶来决定,而好恶也无法预测的话,社会必然会混乱,人们会不知道怎样行动,那是不可能的,因之也说不上“治”了。

——《乡土中国·礼治秩序》

A.反驳过程作者用到了演绎推理。 B.反驳过程作者用了归谬法。

C.作者反驳了对方的概念界定。 D.作者反驳了对方观点隐含的前提。

阅读下面的文字,完成下面小题。

网络上,一个新的词汇“美拉德穿搭”跃入大众视野:棕色系的外套,格纹下装和卡其色的内搭——继夏天的“多巴胺”风格大火后,“美拉德”又引爆潮流。

“美拉德”一词源于“美拉德反应”,可以简单地理解为生牛排_______A_________,所产生的色彩变化,以棕色与橘色为打底,延伸出一系列金棕色、可可色、焦糖色等。这种在食物变化中产生的色彩很容易让你我联想到油脂与蜜糖,给人带来浓郁、温暖、朴实的感受,在视觉上产生愉悦的美感。另一方面, ___________ B ___________,如落叶与土地、成熟的果实与金黄的阳光等也与美拉德色系相契合,形成与季节合拍的氛围。

不难发现,①以“美拉德”所代表的棕橘色系与往年流行的“大地色”其实难以相提并论。②时尚本身就是人造的概念。③如果今年“美拉德”的爆火,④更多地体现了人们对生活中“仪式感”的日益重视。⑤有专家认为,⑥从夏日“多巴胺”到秋日“美拉德”,⑦都是颜色心理效应对于人们的一种爱称,⑧表达了大家对于这些颜色的积极心理感受,⑨以及渴望凭此展示自我风格与多姿多彩生活的态度。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

20.文中第三段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

惚兮恍兮,朦朦胧胧。我像在做着一场梦。【甲】人间的梦与醒,大河的幻与真,历史的虚与实,现实的显与隐,一起在我脑中幻化叠印……

我虽未走遍黄河的全程,但对万里九曲之黄河,熟悉得如同自己的母亲。黄河,你从巴颜喀拉山流出后,一路喷珠溅玉,款款前行。当你腾跃下青海高原后,愈来愈威风凛凛,疏狂不羁。你这孔武的东方巨龙,以铜头铁臂撞开八大峡谷,用尖牙利齿撕碎黄土高原。巉岩壁立的刘家峡里,你龙尾一甩,卷起千堆雪;嵯峨陡峻青铜峡中,你龙身一抖,搅起万叠浪;至壶口,你一声短吟,撩起泻天瀑布;【乙】抵龙门,你长吼一声,唤来动地狂飙……趱行到华北大平原,你才得以舒展一下那硕大无朋的身躯,即是闲庭信步走东海,仍不失大河傲然于世的涣涣之风……你所到之处,无不泼洒下奔泻征服的快感,无不闪耀着独一无二的个性。你径流的峰谷峁梁里,无处不留有你仁慈与暴戾的标记;你怀抱的城邑屯落中,到处都刻有你毁灭与创造的印痕……黄河,你是太平洋水系的一条大河,你是“四渎之宗”,你乃百水之首! (节选自李存葆《大河遗梦》)

21.文中多处使用省略号,请结合语境,分析文中两处画横线部分使用的省略号,在用法上有何不同。(4分)

22.语言文字运用I和II中画波浪线部分,都有第二人称“你”,请从文体的角度来说说二者用法上的不同。(3分)

(1)这种在食物变化中产生的色彩很容易让你我联想到油脂与蜜糖,给人带来浓郁、温暖、朴实的感受,在视觉上产生愉悦的美感

(2)你径流的峰谷峁梁里,无处不留有你仁慈与暴戾的标记;你怀抱的城邑屯落中,到处都刻有你毁灭与创造的印痕……

四、作文(60分)

23. 阅读下面的漫画和文字材料,根据要求写作。

好心态来自三种“乐”:助人为乐,知足常乐,自得其乐。

请结合以上材料,写一篇文章表达你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

江西省宜春市宜丰县2023-2024学年高二上学期期末语文答案

1.B 根据文本,论理不以压倒对立方为目的,而是以第三者(听众)为说服对象,说理目的不在于赢得论辩(不以压倒对立方为目的),而在于能够达成某种共识或妥协,强调逻辑、信誉和情绪。

只有B是针对第三者说的:“中国人民站起来了”是一个命题,即使有部分人反对这一命题,但毛泽东的目的不是以压倒对立方为目的,而是告知听众“中国人民站起来了”这一观点。

而A、C、D中贾谊的说服对象是汉文帝、苏格拉底的说服对象是格黎东、卫律的说服对象是苏武,均以压倒对立方为目的,因此不符合公共说理的定义。

2.D A.“忽略”错误,论辩式说理本身就只有“强化自己一方”的作用,而题干里表达的意思是论辩式说理有软化对方的作用,但是不去用。

B.“并质疑”以及“以获得更多民众支持”错误,原文是说“可以质疑”,且目的是“达成共识或是一种妥协”。

C.“目的在于强调后者同等重要的地位”错误,应该为强调公共说理的信誉在公众心中的重要性。

3.B B.“结果是否公正”错误,原文“决定说理一方是否有理的是中立的第三者(法官和陪审员)”,这句没说公正与否。

4.D 理由:①该段落主要论证了公共说理背后的“公共理性”是一种处理不同意见的对话模式。当各方无法说服对方时,能够有让各方达成共识或妥协的机制;②该段的第一句和对“公共理性”的理解,承接第8段形式逻辑只强调逻辑推理,不强调“公共理性”的论述;③该段的最后一句“到此为止,做一了结”的机制引出第9段图尔敏说理分析模式“着眼于权威的第三方”的特征,且法庭或委员会判决的例子呼应了第9段法官和陪审员裁决的例子。

5.该说法符合本文的“图尔敏论证模式”要求。图尔敏论证模式包含主张、前提、论据、支持、语气和反驳六个部分。说法二主张上海要动态清零。前提是“实践效果往往是决定政策内容的重要指标”,依据是“只有第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量,快速、精准切断传播链,才能以最低的社会成本、在最短的时间内取得最大的防控成效”,支持是“从2020年至今两年多的疫情防控实践证明”,反驳是“虽说短期来看,采取严格的防控措施难免会让一地的经济社会发展和群众生产生活受到影响”,语气上有“不及时控制,影响只会更大”等比较的语气。说法有理有据、客观到位,符合“图尔敏论证模式”的“公共说理”。

6.D D.“是因为回忆用时久而疲惫,更是因为记忆中太多的片段难以让‘我’在脑海中形成清晰的画面”错,“我的记忆模糊起来”是因为痛苦、仇恨等复杂的感情让“我”难以承受。

7.C C.“反语”错,“在沙袋堆上骄傲地站着日本帝国的兵士”“一队日本帝国的兵士在瓦砾堆旁边走过了,尽是得意的面貌,他们在一些乡下女人面前表示他们的英勇”,这里的“骄傲”“得意”“英勇”不是反语,是对他们的状态、表情等的真实记录。

8.①对制造战争惨象的日军极度憎恨;②对丧失家园、痛失家人的百姓充满同情;③因自己的藏书还在,内心稍感欣慰;④因自己不能上阵杀敌而自责。

9.①真实的场景重现。城市整体造成的破坏,个体生命的惨象都真实的还原出来。②典型的细节描写。如瓦砾旁的血迹,焦黑的尸体,房屋的空架子都形象具体的表现出来。③强烈的感情倾向性。作者的爱憎分明的感情充溢字里行间。

10.A 句意:到当今皇上即位几年后,汉朝建立以来这七十多年之间,国家太平无事,如果没有水灾旱灾,百姓就可以人给家足,各郡县的粮仓都装满,府库中贮存了很多财物。京师积存的钱累积到了亿万,穿钱的绳子腐烂,无法数清。

“数岁”是补充“即位”的时间,不能断开,排除BC;

“汉兴七十馀年之间”是时间状语,可单独断开;“国家”是“无事”的主语,其前断开,排除D。

11.C A.正确,“胜”字含义相同,都是尽、完。句意:多得数不清。/惩罚人惟恐不能用尽酷刑。B.正确,“怜”字含义不同。怜惜;怜爱。句意:天子很怜惜他们。/姿态可爱无比。

C.错误,“乃”字含义不同。才;竟然。句意:天才会下雨。/如今他们的智慧竟然反而比不上巫医乐师和各种工匠。D.正确,“敛”字含义不同。制造;征敛。句意:制造怨恨祸乱。/成名不敢向自己管辖的村民征敛。

12.D D.“成效显著,百姓不但不用增交赋税,而且财富得以充盈”错,原文是“庶几国用可足,民财不匮”,“庶几”表明是期待能够实现,并非已经实现。

13.(1)这时山东遭受黄河水灾,接连几年没有收成,灾区方圆一二千里。

(2)事情重大不可以速成,倘使想要急于成就事功,必定会被谄媚的奸邪之徒钻空子。

(1)“被”,遭受;“登”,庄稼丰收;“方”,方圆。

(2)“傥”,倘使;“就”,成功;“乘”,钻空子。

14.第一问:卜式认为桑弘羊的改革是在与民争利,违背天理。

第二问:与司马光“征利”的责难相似。

参考译文:

文本一:

汉朝兴起,承接了秦朝的衰敝,战争越频繁而财用越匮乏。到当今皇上即位几年后,汉朝建立以来这七十多年之间,国家太平无事,如果没有水灾旱灾,百姓就可以人给家足,各郡县的粮仓都装满,府库中贮存了很多财物。京师积存的钱累积到了亿万,穿钱的绳子腐烂,无法数清。在这时,受有封邑土地的宗室及公卿大夫以下的人,都竞相奢侈,没有限度。等到匈奴断绝了和亲,战争接连不断,没有止息,天下百姓苦于繁重的劳役,而战事却与日俱增,官府财物匮乏不足。从建元以来,由于财用少,政府常常就近到产铜多的山铸钱,百姓们也有偷铸钱的,多得数不清。于是给所有的郡国下禁令,不许铸钱,专令上林三官铸钱。下令天下不是三官钱不能使用,各郡国以前铸的钱都作废销毁。而百姓铸钱的更少了,因为计算一下盗铸的费用超过钱的价值,只有那些技术高超的大奸商才盗铸。这时山东遭受黄河水灾,接连几年没有收成,灾区方圆一二千里,天子很怜惜他们,运来巴、蜀的粮食来赈济他们。元封元年,桑弘羊兼任大农。桑弘羊因为各官府都作买卖,互相争利,所以物价上涨,于是奏请设置大农部丞数十人,分部主管各郡国,各郡县一般都设置均输盐铁官。在京师设置平准官,总管收受各地运来的货物。大农所属各官完全掌握天下的货物,贵时卖出,贱时买进。这样一来,富商大贾无法牟取大利,于是返本务农,而物价不会上涨。因为抑制了天下的物价,所以称为“平准”。天子认为桑弘羊说的对,准许他实行。一年之内,太仓都装满了。百姓不用增加赋税而国家财用充足。这一年小旱,皇上命百官求雨。卜式进言说:“政府只应当靠租税来维持用度,现在桑弘羊让官吏们置身于市井商贾之中,做买卖赚钱。烹杀桑弘羊,天才会下雨。”

文本二:

青苗、均输、市易、方田诸役等法,相继被制定出来,号称新法,被颁发推行于天下。立淮南、两浙六路均输法。条例司说:“现在浙、淮发运使实际总管六路的赋税收入,凡是上供京师的货物,都可以从贵处转到贱处购买,用近处货物替换远处的货物。或许国家费用可以充足,百姓的财物不至于匮乏。”诏令以发运使薛向主管均输、平准,范纯仁上言说:“现今效法桑弘羊实行均输法,而使小人搜刮百姓,制造怨恨祸乱。事情重大不可以速成,倘使想要急于成就事功,必定会被谄媚的奸邪之徒钻空子。”神宗留下奏章而不下达。

15.D D.杜牧《泊秦淮》一诗中没有“星斗”意象,也没有体现“高远空灵”的特点。

16.同:①两首词都借六朝旧事感慨历史兴亡。②借古讽今,表达了对统治者的劝诫、对国事的担忧和关切。

异:①王词借壮美景象抒发了对金陵的喜爱与赞美之情。②贺词由抒写后主荒淫亡国之事思及自身,在凄清冷寂的景象之中融入了怀才不遇的愤懑之情。

同:《水调歌头·台城游》中“南国本潇洒,六代浸豪奢”两句写数百年来,六朝的末代君主,一个个粉墨登场,恣意声色,竞事豪奢,最终国亡身辱,成为江山的千古罪人。接下来一连五句,词人用冷静的态度铺叙六朝最后一个君主陈叔宝骄奢淫逸的腐朽生活。接着词人以“回首”二字,由繁华陡折至败亡,以“却羡”二字,漫画似地勾勒出这个惶惶如丧家之犬的亡国之君欲作井中蛙而不可得的悲惨结局,表现了词人对这些污染江山的群丑的愤怒与鄙弃。

《桂枝香 金陵怀古》中“念往昔”一句,由登临所见自然过渡到登临所想。“繁华竞逐”涵盖千古兴亡的故事,揭露了金陵繁华表面掩盖着纸醉金迷的生活。紧接着一声叹息,“叹门外楼头,悲恨相续”,再现当时隋兵已临城下,陈后主居然对国事置若罔闻,在危难之际还在和妃子们寻欢作乐的可悲。这是亡国悲剧艺术缩影,嘲讽中深含叹惋。

可见,两首词都借六朝旧事感慨历史兴亡,并借古讽今,表达了对统治者的劝诫、对国事的担忧和关切。

异:王词“千里澄江似练,翠峰如簇。归帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足”几句写奔腾千里的长江澄澈得好像一条白练,青翠的山峰俊伟峭拔犹如一束束的箭簇。帆船在夕阳往来穿梭,西风起处,斜插的酒旗在小街飘扬。华丽的画船如同在淡云中浮游,江中洲上的白鹭时而停歇时而飞起,这清丽的景色就是丹青妙笔也难描画。词中借壮美景象抒发了对金陵的喜爱与赞美之情。

贺词“楼外河横斗挂,淮上潮平霜下,樯影落寒沙”几句写秋天夜深时,楼外天空中银河自东南至西北横斜于天,北斗星星柄指北,看上去下垂若挂。秦淮河上潮水平稳。白霜结下,船桅杆的影子落在寒沙上。词中由抒写后主荒淫亡国之事思及自身,在凄清冷寂的景象之中融入了怀才不遇的愤懑之情。

17. 千岩万转路不定 迷花倚石忽已暝 《国风》好色而不淫 《小雅》怨诽而不乱

念高危则思谦冲而自牧,乐盘游则思三驱以为度

18.C A.由原文“望文生义的说来,人治好象是指有权力的人任凭一己的好恶来规定社会上人和人的关系的意思。……人们会不知道怎样行动,那是不可能的,因之也说不上‘治’了”可知,是由一般到特殊的演绎推理方法。

B.由原文“意思应当是‘不依法律的统治’了。统治如果是指社会秩序的维持,我们很难想象一个社会的秩序可以不必靠什么力量就可以维持,人和人的关系可以不根据什么规定而自行配合的”“如果共同生活的人们,相互的行为、权利和义务,没有一定规范可守,依着统治者好恶来决定,而好恶也无法预测的话,社会必然会混乱,人们会不知道怎样行动,那是不可能的”可知,首先假定它为真,然后由它推出荒谬的结论,最后根据假言推理的否定后件式,确定它是假的。

C.作者反驳的是对方的观点,即中国是人治社会,不是法治社会,因为在作者看来中国也有法治,并非反驳对方的概念界定,故此项错误。

D.由原文“如果人治是法治的对面,意思应当是‘不依法律的统治’了”可知,要反驳的论点是人治和法治是相互对立,有人治就没有法治。对方观点隐含的前提是“不依法律的统治”也能治理,选文中反驳了观点隐含的前提。

19.A 在逐渐受热变熟的过程中/在被烹饪的过程中 B 秋季的独特自然景观

20.序号① 修改成 以“美拉德”所代表的棕橘色系与往年流行的“大地色”其实相差无几。

序号③ 修改成 然而今年“美拉德”的爆火

序号⑦ 修改成 都是人们对于颜色心理效应的一种爱称

21.①甲:省略号放在段尾,引发读者想象梦境中关于黄河的历史和现实的交织与重叠,突出梦境带给人的恍惚感觉,余味无穷。②乙:省略号处于排比句式句末,对黄河途径不同地方的动态描写的省略,意在引发人们想象黄河如巨龙般途径不同地方,呈现不同特点。

22.(1)属于科普文,句中“你”是泛指,指代大众群体,具有客观性。(2)属于散文,句中“你”是特指,指代黄河,多次使用第二人称,有利于抒情,文学色彩浓。

答案第1页,共2页

现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

到底谁有理,问问第三方

徐贲

①有一位资深的美国国会议员曾说,他在国会里作过无数次辩论演说,但只说服过一个人,那就是他自己。这位国会议员能这样自我调侃,是因为他很明白辩论自身的局限。

②在论辩说理中,很少有人能直接说服对立一方。这并不表示他论证乏力,而是因为,一般来说,论辩式说理起到的是强化自己一方、而非软化对立一方的作用。因此,对立的双方就有可能在辩论中越说越僵。从微博叫骂发展到约架,便是辩论越说越僵的极端表现。

③极端的越说越僵,这种情况在说理文化良好的社会中较少发生。这是因为,辩论者知道,在辩论中,理是说给“第三者”而不是说给对立方听的,论理不需要以压倒对立方为目的。

④以第三者为说服对象,并由此来确定说理的主要构成要素,这便是英国哲学家和教育家图尔敏对公共说理的一大贡献。在图尔敏之前,对说理结构的理解和分析是以形式逻辑为着眼点的。

⑤然而,图尔敏提出的说理分析模式却着眼于听众。具体而言,是那些立场中立,具有独立思考和判断能力的第三者听众。例如,在法庭上,有争执的双方各自陈述自己的立场和理由,同时还就对方陈述中的具体环节和细节提出质疑。各方在这么做的时候,是为了说服中立的法官或陪审员。

⑥听众是谁,这是说理首先需要确定的,因为这会影响到实际的说理策略、方式,并使得说理具有说服或宣传的不同性质。例如,20世纪60年代曾经有过一场大张旗鼓的中苏两党论战,其实双方都不是为了说服对方(那是不可能的),而是为了争取第三者的同情和支持。然而,并没有多少国际的第三者对这种恶狠狠的论战感兴趣,因此,论战实际上是用来作为一种对内宣传的手段。这样的争论根本不可能达成任何共识或妥协,最后定然会以争论者们相互交恶,彼此变成势不两立的仇敌而告终。

⑦图尔敏论证模式所关注的是那种能够达成某种共识,至少是达成某种妥协的争论。它需要在争论的过程中充分考虑到对方的主张和理由。简略而言,图尔敏论证模式包括六个要素:主张(claim)、前提(warrant)、依据(grounds)、支持(backing)、语气(modality)和反驳(rebuttal)(见图1)。它具有两个基本的认知特征,第一,说理中所有的主张、依据、前提、支持等,都是可以由对方诘问和质疑的。第二,决定说理一方是否有理的是中立的第三者(法官和陪审员),不是自己一方或反对一方的“粉丝”。在这两点上,图尔敏模式都不相同于形式逻辑论证。

图 图尔敏论证模式分析操作图

⑧形式逻辑论证是以它本身的说理结构为准的,对谁是说理的具体听众,那些听众会提出什么质疑等并不关心。例如,打篮球的人个子都很高,张三打篮球,所以他个子一定很高。从形式逻辑的论证来看,这个说法是可靠的。但是,实际上张三个子不一定很高。为什么呢?因为这个论证的大前提(打篮球的人个子都很高)本身并不可靠。这样的说理有它的理性(它自己说得通),但却没有公共理性(别人无法接受它的前提)。形式逻辑,只是公共说理的最表层部分。

⑨图尔敏论证模式着眼于权威的第三方,要求辩论者站在第三者的立场仔细检查自己论证的每一个部分,并尽量事先估计到对立一方可能提出的反对理由。法官和陪审员是典型的第三者听众,但是,在公共说理中,第三者是公众。公众往往并不像法官和陪审员那样拥有裁决的权威,公众所起的第三者作用是形成舆论,公众越是具备理性思考的素养,他们的舆论机制就会对争论说理的双方提出越高的文明礼仪要求。谁在争论中穷凶极恶、出口伤人,不管他说得多么头头是道,都已经先在第三者眼里成了不值得尊敬、不值得信任的人。

⑩总之,在公共辩论和争论中,避免对立双方越说越僵的机制是普遍具有教养的公众所发出的舆论,他们以理性、客观和冷静的第三者身份来进行仲裁,而不是如情绪化的“粉丝”那样狂热地崇拜和偏袒一方。“粉丝”以“哄客”的面目出现在网络的公共空间,他们习惯于用暴力的酷语、色语和秽语来武断地表现自己的立场。在哄客成群的地方,论争者失去了必不可少的第三者听众,双方直接顶牛,越说越僵,最终变成仇寇。 (有删改)

1.根据文意,以下情况最符合“公共说理”特征的一项是( )(3分)

A.贾谊总结了秦国“仁义不施”的历史教训,以提供汉文帝改革政治的借鉴。

B.在中华人民共和国即将成立的背景下,毛泽东向全世界宣告“中国人民站起来了”。

C.苏格拉底用自己坚守的“正义”理念,说服格黎东放弃劝说自己越狱。

D.卫律劝说苏武投降匈奴,反被苏武骂退。

2.下列关于原文的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.论辩说理者常常强化自己一方而忽略软化对方,容易导致双方越说越僵。

B.公共说理的一方,应陈述立场和理由并质疑对方,以获得更多民众支持。

C.比较法庭上的法官与作为第三方的公众,目的在于强调后者同等重要的地位。

D.中苏两党论战的例子可以用“马克思在《人民报》创刊纪念会上的演说根据听众的期待采取了吸引听众的说理策略,最终达到了良好的说理效果”这一例子来替代。

3.根据原文内容,下列说法推断不正确的一项是( )(3分)

A.学会从对方和第三方的角度完善自己的论证,可以大大提高公共说理的效果。

B.公共说理的结果是否公正取决于第三方是否具有中立立场、不偏袒任何一方。

C.在好的公共说理中,说理双方在陈述观点、质疑对方方面应拥有均等的权利。

D.建设说理文化良好的社会,有赖于培养具有教养、积极参与公共事务的国民。

4.若将以下段落插入原文中,穿插在哪两段之间最恰当?为什么?(4分)

单纯的形式逻辑的论证,无论它本身如何严密,都不能保证能说服第三方,更不要说对方了。在充满分歧的政治世界中,公民简单说出自己觉得有说服力的论据并不足够,而是要找出其他人也能够共享的理由。群体内部说理的“公共理性”不是一套寻找真理的哲学,而是处理不同意见的对话模式。罗尔斯视之为“公民相互合作,才能成就的共同事业”。然而,即便如此,由于各方不愿或无法放弃各自的利益,仍然会无法说服对方。由于说服或争论不可能无限继续下去,说理需要有“到此为止,做一了结”(或暂时做一了结)的机制,法庭判决或委员会表决便是这一机制中最为典型的。穿插在:

A.④和⑤段之间 B.⑥和⑦段之间 C.⑦和⑧段之间 D.⑧和⑨段之间

理由:

5.以下是部分网友对2022年上海疫情的“公共说理”,请比对“图尔敏论证模式分析操作图”中的六个要素进行评析。(6分)

上海疫情防控应当坚持“动态清零”。实践效果往往是决定政策内容的重要指标。从2020年至今两年多的疫情防控实践证明,只有第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量,快速、精准切断传播链,才能以最低的社会成本、在最短的时间内取得最大的防控成效。虽说短期来看,采取严格的防控措施难免会让一地的经济社会发展和群众生产生活受到影响,但是不及时控制疫情,对经济社会的影响只会更大。

(二)文学类文本阅读(16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

一个回忆

巴金

回忆折磨我。我好像又回到去年春天里了……

在上海闸北的宝山路上有我平日称作“家”的地方。然而一个多月来,我就不能够回到那里去了。许多穿制服的人阻拦着我,每一条通到闸北的路都被铁丝网拦住。我冒险地奔走许多次,始终找不着一个机会回到我那个“家”,回到我在一个凄清的夜里分别了的那个“家”。

我一个人带着一本书离开了微雨中的上海,那时宝山路上只有寂寞和寒冷。等到十多天以后我从南京回来时,就只能够看见闸北的火光了。

轮船驶进黄浦江的时候,我站在甲板上,我看见黑烟遮满了的北面的天空,我听见大炮隆隆的怒吼和机关枪密放的声音。我冷静地看着黑烟的蔓延,我冷静地听着船上许多乘客的惊叫。我又望着那些江边的高大的建筑物,我又望着外白渡桥上拥挤的行人,我又望着外滩马路上来往的载行李的车辆,我咬紧我的嘴唇,不让它们发出任何的声音,我觉得我的血已经冷了,冷得结冰了。忽然一阵恶毒的憎恨抓住了我,使我的全身颤抖起来,我明明听见一个响亮的声音在我的耳边说:“历史上没有一次血是白流的。”

我怀着这样的心情,在十六浦码头登了岸。如今我是一个无家可归的人了。晚上我没有固定的住宿的地方。这样彷徨了几天以后,我才在一个朋友的家里找到了住处。三月二日的夜晚,得到闸北落在侵略者手里的消息,看见半个天空的火光,听见无数人的绝望的叹息,我又一次被恶毒的憎恨压倒了。我一个人走在冷静的马路上,我也叹息,我也呼吁,我要血海怒吼起来把那些侵略者淹没掉。

后来我终于有机会到闸北去了,我同一个朋友从北四川路底绕进去。我们受到了两次的搜查。

我们的脚踏在闸北的土地上。在我们的面前横着许多烧焦的断木和碎瓦,路已经是不可辨认的了。到处是瓦砾,大部分的房屋都只剩下空架子,里面全是空洞。我同行的朋友曾经住过的江湾路口的房屋就只剩下光光的一堵墙壁。那个房间内,哪里是床,哪里是柜子,哪里是书架,我都记得很清楚。然而如今我就只看见一片瓦砾……

我们在废墟中慢慢地走着,我认不出哪里是我曾经进去过的饭馆,哪里是我常常看见的店铺,哪里又是我的一些朋友居住的地方。我们踏着瓦砾,有些地方还有热气。我们非常小心,害怕踏着没有爆炸的炸弹。

“看,这血迹!”朋友埋着头说。在地上瓦砾堆旁边,我看见了一摊黑红色的迹印。人的血!活人的血管里流出来的血!

在一堵残缺的墙壁下,瓦砾中躺着好几具焦黑的尸体。身子那样小,而且蜷曲着,完全没有人的样子。然而活着的时候,他们分明是人,跟我一样的、并且生活在我周围的人呀!

温暖的阳光照在我们的头上,四周是死一般的静寂,走了这许久,我们没有看见一个人影,连日本兵也不见一个!我以为我可以看到我的家了,然而几个日本兵在我们的面前出现了。一个穿便服的日本人站在路旁用上海话对我们说,前面不许通行。

失望压倒了我们。但是我们不过是两个徒手的青年,四周又没有别的人,只有一条开始脱毛的死狗躺在我的脚边。

几天以后我第二次走进了闸北,陪我去的是另一个朋友。这一次我们从虬江路进去。

我以前很熟习虬江路,如今我居然认不出它是什么地方了。我看不见一间完好的房屋,瓦砾堆接连着瓦砾堆,这样遮住了我的视线。两三部黄包车载了劫余的用具迎面过来。几个乡下女人在我们前面低声叹气。十字路口被沙袋堵塞了,只留下容许一部汽车通过的地方。在沙袋堆上骄傲地站着日本帝国的兵士,这个海军陆战队的小兵毫无原因地叫嚣着,故意威胁、留难来往的行人。我们受过几次盘查,终于进到里面去了。

我们走在似乎还有热气的路上,我用憎恨的眼光看周围的一切。一队日本帝国的兵士在瓦砾堆旁边走过了,尽是得意的面貌,他们在一些乡下女人面前表示他们的英勇。几个江北人躬着腰在瓦砾堆里挖掘。一个老妇人坐在她的成了废墟的家门口低声哭泣。另一个女人牵着两个孩子找寻她那个失去的丈夫。几个中年人一路上摇头叹气。“完了,什么都完了!作孽呀!”许多人这样说。

于是我回到了我的家。弄堂门关着,我们只得埋着头从隔壁的劫余的墙洞里进去。我看到家里楼下,有人挖了一个大坑,亭子间是我放书的地方,被一个炮弹打破了,不过只毁了几十本书。除了书和家具外,什么东西都给人拿走了……

“你的书还在,这真是幸事!”那个朋友安慰我说。

我起初微笑,我很高兴。

但是后来我和朋友将一本一本的书整理的时候,我忽然带着厌恶对自己说:“我已经被书本累了一生了!”……

我的记忆模糊起来,许多影子在我的眼前晃动。日本兵的枪刺……海军陆战队中队长蠢然的笑脸……一对逃难归来的贫家夫妇……一个脱了肉只剩牙齿的头颅……两三次日本兵的严厉的查问……在江湾路上被日本兵打伤腿的两个江北人……未爆炸的二百五十磅的炸弹……以及许多许多……

1932年春在上海

1933年5月底在广州改写

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.开篇“回忆折磨我”一句,写出作者难以忘却去年遭遇,暗示下文所写内容对“我”的刺激与震撼之大,同时照应文题。

B.文章多次写到“憎恨”,有时甚至用“恶毒”来强化这种情感,表明作者面对日本军队的恶行时,内心的愤恨难以自抑。

C.文章以“我”的视角来写两次进入闸北的所见所闻,第一次重点写建筑物遭受的破坏,第二次重在写人遭受的战争创伤。

D.“我的记忆模糊起来”,是因为回忆用时久而疲惫,更是因为记忆中太多的片段难以让“我”在脑海中形成清晰的画面。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第四段连用多个“我”,用“我”站在轮船甲板上的所见所闻所感,写出日军进攻闸北造成的影响,让文章具有浓重的情感色彩。

B.“温暖的阳光照在我们的头上,四周是死一般的静寂”,在鲜明的对比中写出了上海闸北遭到日军轰炸后的悲凉景象。

C.文中描述侵略者的“骄傲”“得意”“英勇”等三个词语,与《记念刘和珍君》里的“伟绩”“武功”等词的用法相同,都是反语。

D.文章主体部分采用片段式结构,按时间顺序对“回上海途中”“一进闸北”“二进闸北”进行描写,结构清晰明了。

8.第二次走进闸北,“我”的情感随着所见所闻而起伏变化。请结合文中相关内容简要概括。(4分)

9.文章写了作者战争中的经历,在情节叙述上并不复杂;但能给读者带来强烈的震撼,请简要分析文章是如何达到这种效果的。(6分)

二、古诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成小题。

文本一:

汉兴,接秦之弊,作业剧而财匮。至今上即位数岁汉兴七十馀年之间国家无事非遇水旱之灾民则人给家足都鄙廪庾皆满而府库馀货财京师之钱累巨万贯朽而不可校当此之时,宗师有上公卿大夫以下,争于奢侈,无限度。及匈奴绝和亲,兵连而不解,天下苦其劳,而干戈日滋,财略衰耗而不赡。从建元以来,用少,县官往往即多铜山而铸钱,民亦间盗铸钱,不可胜数。于是悉禁郡国无铸钱,专令上林三官铸。今天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸及盗为之。是时山东被河菑,及岁不登数年,方一二千里。天子怜之,下巴蜀粟以振之。元封元年,桑弘羊领大农。弘羊以诸官各自市,相与争,物故腾跃,乃请置大农部丞数十人,分部主郡国,各往往县置均输盐铁官。置平准于京师,都受天下委输。大农之诸官尽笼天下之货物,贵即卖之,贱则买之。如此,富商大贾无所牟大利,则反本,而万物不得腾踊。故抑天下物,名曰“平准”。天子以为然,许之。一岁之中,太仓满。民不益赋而天下用饶。是岁小旱,上令官求雨。卜式言曰:“县官当食租衣税而已,今弘羊令吏坐市列肆,贩物求利。亨弘羊,天乃雨。”

(节选自《史记 平准书》)

文本二:

青苗、均输、市易、方田诸役,相继并兴,号为新法,颁行天下。立淮、浙六路均输法条例司言:“今浙、淮发运使实总六路赋入,凡上供之物,皆得徙贵就贱,因近易远。庶几国用可足,民财不匮。”诏以发运使薛向领均输平准。范纯仁言:“今乃效桑弘羊行均输之法,而使小人掊克生灵,敛怨基祸。事大者不可速成,傥欲事功急就,必为憸佞所乘。”留章不下。

(节选自《宋史纪事本末 王安石变法》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的项是( )(3分)

A.至今上即位数岁/汉兴七十馀年之间/国家无事/非遇水旱之民则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨万/贯朽而不可校

B.至今上即位/数岁汉兴/七十馀年之间/国家无事/非遇水旱之灾民则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨/万贯朽而不可校

C.至今上即位/数岁汉兴/七十馀年之间/国家无事/非遇水旱之灾民/则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨万/贯朽而不叮校/

D.至今上即位数岁/汉兴七十馀年之间国家无事/非遇水旱之灾民/则人给家足/都鄙廪庾皆满/而府库馀货财/京师之钱累巨/万贯朽而不可校/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“不可胜数”与“刑人如恐不胜”(《鸿门宴》)两句中的“胜”字含义相同。

B.“天子怜之”与“可怜体无比”《孔雀东南飞》)两句中的“怜”字含义不同。

C.“天乃雨”于“今其智乃反不能及”(《师说》)两句中的“乃”字含义相同。

D.“敛怨基祸”与“成不敢敛户口”(《促织》)两句中的“敛”字含义不同。

12.下列对原文有关内容的分析和评价,不正确的一项是( )(3分)

A.奢侈攀比、连年征战等问题使西汉再次陷入立国之初财用匮乏的困境,当政者积极应对,通过财政方面的改革较快扭转了被动困窘的局面。

B.西汉朝廷禁止郡国和民间私铸钱币,改由国家统一铸造,并废除各郡国所铸的钱,基本解决了民间私铸、盗铸钱币的问题,币制归于统一。

C.桑弘羊建议增设大农部丞负责调剂物资运输,设立平准官平抑物价,有效打击了富商的投机倒把活动,稳定了物价,增加了朝廷财政收入。

D.王安石效仿桑弘羊的均输政策在淮、浙六路推行均输法,由发运使总管赋税收入,成效显著,百姓不但不用增交赋税,而且财富得以充盈。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)是时山东被河菑,及岁不登数年,方一二千里。

(2)事大者不可速成,傥欲事功急就,必为憸佞所乘。

14.卜式如何评价桑弘羊的改革?与《答司马谏议书》中司马光对王安石的哪一点责难相似?请简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(9分)

阅读下面这首宋词,完成各题。

水调歌头·台城游①

贺铸

南国本潇洒,六代浸豪奢。台城游冶,襞笺②能赋属宫娃。云观登临清夏,璧月流连长夜,吟醉送年华。回首飞鸳瓦③,却羡井中蛙。

访乌衣,成白社④,不容车。旧时王谢,堂前双燕过谁家?楼外河横斗挂,淮上潮平霜下,樯影落寒沙。商女篷窗罅,犹唱《后庭花》。

【注】①本词作于宋哲宗年间,贺铸时任管界巡检,是一个供人驱遣的武官。台城在六朝时多为台省(中央政府)及宫殿所在地。隋军攻陷金陵时,南朝陈后主藏身于台城景阳宫胭脂井,后被擒。②襞(bì)笺:折彩笺作诗。③鸳瓦:华丽建筑物上覆瓦的美称。飞鸳瓦,喻指陈宫门被毁。④白社:地名,代指穷人居所。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.词人开篇从大处落笔写六代,看到古都金陵,思及六朝君主豪奢之旧事,着一“浸”字,蕴含无限感慨。

B.上片“台城游冶”五句用冷静的笔触特写陈后主骄奢淫逸的腐朽生活,“回首”两句,与前五句形成强烈对比。

C.下片化用典故写昔日簪缨聚居之地,如今竟成了荆扉白屋,狭不容车,反诘可见词人对历史沧桑巨变的叹惋。

D.本词下片和杜牧《泊秦淮》都选取星斗、月光、寒沙等意象描绘出秦淮河夜色迷蒙冷寂、高远空灵的特点。

16.本词与王安石的《桂枝香·金陵怀古》同为金陵怀古之作,请比较两位词人情感的异同。(6分)

(三)名句名篇默写(6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)李白《梦游天姥吟留别》一诗中,“ , ”两句写诗人梦中游历天姥山,他迷恋着花、依倚着石,陶醉其中,流连忘返,浑然不觉时光的流逝。

(2)司马迁在《屈原列传》中认为《离骚》是屈原“盖自怨生”之作,且从创作风格来说,《离骚》兼有“ , ”的特点。

(3)魏征《谏太宗十思疏》善用典故,“ ”借“谦谦君子”的典故劝谏太宗要加强道德修养;“ ”引“网开一面”的典故劝谏太宗要田猎有度。

三、语言文字运用(20分)

18.对下面这段文字的逻辑推理过程分析不正确的一项是( )(3分)

如果人治是法治的对面,意思应当是“不依法律的统治”了。统治如果是指社会秩序的维持,我们很难想象一个社会的秩序可以不必靠什么力量就可以维持,人和人的关系可以不根据什么规定而自行配合的。如果不根据法律,根据什么呢?望文生义的说来,人治好象是指有权力的人任凭一己的好恶来规定社会上人和人的关系的意思。我很怀疑这种“人治”是可能发生的。如果共同生活的人们,相互的行为、权利和义务,没有一定规范可守,依着统治者好恶来决定,而好恶也无法预测的话,社会必然会混乱,人们会不知道怎样行动,那是不可能的,因之也说不上“治”了。

——《乡土中国·礼治秩序》

A.反驳过程作者用到了演绎推理。 B.反驳过程作者用了归谬法。

C.作者反驳了对方的概念界定。 D.作者反驳了对方观点隐含的前提。

阅读下面的文字,完成下面小题。

网络上,一个新的词汇“美拉德穿搭”跃入大众视野:棕色系的外套,格纹下装和卡其色的内搭——继夏天的“多巴胺”风格大火后,“美拉德”又引爆潮流。

“美拉德”一词源于“美拉德反应”,可以简单地理解为生牛排_______A_________,所产生的色彩变化,以棕色与橘色为打底,延伸出一系列金棕色、可可色、焦糖色等。这种在食物变化中产生的色彩很容易让你我联想到油脂与蜜糖,给人带来浓郁、温暖、朴实的感受,在视觉上产生愉悦的美感。另一方面, ___________ B ___________,如落叶与土地、成熟的果实与金黄的阳光等也与美拉德色系相契合,形成与季节合拍的氛围。

不难发现,①以“美拉德”所代表的棕橘色系与往年流行的“大地色”其实难以相提并论。②时尚本身就是人造的概念。③如果今年“美拉德”的爆火,④更多地体现了人们对生活中“仪式感”的日益重视。⑤有专家认为,⑥从夏日“多巴胺”到秋日“美拉德”,⑦都是颜色心理效应对于人们的一种爱称,⑧表达了大家对于这些颜色的积极心理感受,⑨以及渴望凭此展示自我风格与多姿多彩生活的态度。

19.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

20.文中第三段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

惚兮恍兮,朦朦胧胧。我像在做着一场梦。【甲】人间的梦与醒,大河的幻与真,历史的虚与实,现实的显与隐,一起在我脑中幻化叠印……

我虽未走遍黄河的全程,但对万里九曲之黄河,熟悉得如同自己的母亲。黄河,你从巴颜喀拉山流出后,一路喷珠溅玉,款款前行。当你腾跃下青海高原后,愈来愈威风凛凛,疏狂不羁。你这孔武的东方巨龙,以铜头铁臂撞开八大峡谷,用尖牙利齿撕碎黄土高原。巉岩壁立的刘家峡里,你龙尾一甩,卷起千堆雪;嵯峨陡峻青铜峡中,你龙身一抖,搅起万叠浪;至壶口,你一声短吟,撩起泻天瀑布;【乙】抵龙门,你长吼一声,唤来动地狂飙……趱行到华北大平原,你才得以舒展一下那硕大无朋的身躯,即是闲庭信步走东海,仍不失大河傲然于世的涣涣之风……你所到之处,无不泼洒下奔泻征服的快感,无不闪耀着独一无二的个性。你径流的峰谷峁梁里,无处不留有你仁慈与暴戾的标记;你怀抱的城邑屯落中,到处都刻有你毁灭与创造的印痕……黄河,你是太平洋水系的一条大河,你是“四渎之宗”,你乃百水之首! (节选自李存葆《大河遗梦》)

21.文中多处使用省略号,请结合语境,分析文中两处画横线部分使用的省略号,在用法上有何不同。(4分)

22.语言文字运用I和II中画波浪线部分,都有第二人称“你”,请从文体的角度来说说二者用法上的不同。(3分)

(1)这种在食物变化中产生的色彩很容易让你我联想到油脂与蜜糖,给人带来浓郁、温暖、朴实的感受,在视觉上产生愉悦的美感

(2)你径流的峰谷峁梁里,无处不留有你仁慈与暴戾的标记;你怀抱的城邑屯落中,到处都刻有你毁灭与创造的印痕……

四、作文(60分)

23. 阅读下面的漫画和文字材料,根据要求写作。

好心态来自三种“乐”:助人为乐,知足常乐,自得其乐。

请结合以上材料,写一篇文章表达你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

江西省宜春市宜丰县2023-2024学年高二上学期期末语文答案

1.B 根据文本,论理不以压倒对立方为目的,而是以第三者(听众)为说服对象,说理目的不在于赢得论辩(不以压倒对立方为目的),而在于能够达成某种共识或妥协,强调逻辑、信誉和情绪。

只有B是针对第三者说的:“中国人民站起来了”是一个命题,即使有部分人反对这一命题,但毛泽东的目的不是以压倒对立方为目的,而是告知听众“中国人民站起来了”这一观点。

而A、C、D中贾谊的说服对象是汉文帝、苏格拉底的说服对象是格黎东、卫律的说服对象是苏武,均以压倒对立方为目的,因此不符合公共说理的定义。

2.D A.“忽略”错误,论辩式说理本身就只有“强化自己一方”的作用,而题干里表达的意思是论辩式说理有软化对方的作用,但是不去用。

B.“并质疑”以及“以获得更多民众支持”错误,原文是说“可以质疑”,且目的是“达成共识或是一种妥协”。

C.“目的在于强调后者同等重要的地位”错误,应该为强调公共说理的信誉在公众心中的重要性。

3.B B.“结果是否公正”错误,原文“决定说理一方是否有理的是中立的第三者(法官和陪审员)”,这句没说公正与否。

4.D 理由:①该段落主要论证了公共说理背后的“公共理性”是一种处理不同意见的对话模式。当各方无法说服对方时,能够有让各方达成共识或妥协的机制;②该段的第一句和对“公共理性”的理解,承接第8段形式逻辑只强调逻辑推理,不强调“公共理性”的论述;③该段的最后一句“到此为止,做一了结”的机制引出第9段图尔敏说理分析模式“着眼于权威的第三方”的特征,且法庭或委员会判决的例子呼应了第9段法官和陪审员裁决的例子。

5.该说法符合本文的“图尔敏论证模式”要求。图尔敏论证模式包含主张、前提、论据、支持、语气和反驳六个部分。说法二主张上海要动态清零。前提是“实践效果往往是决定政策内容的重要指标”,依据是“只有第一时间统筹调配检测、流调、转运、隔离、收治等力量,快速、精准切断传播链,才能以最低的社会成本、在最短的时间内取得最大的防控成效”,支持是“从2020年至今两年多的疫情防控实践证明”,反驳是“虽说短期来看,采取严格的防控措施难免会让一地的经济社会发展和群众生产生活受到影响”,语气上有“不及时控制,影响只会更大”等比较的语气。说法有理有据、客观到位,符合“图尔敏论证模式”的“公共说理”。

6.D D.“是因为回忆用时久而疲惫,更是因为记忆中太多的片段难以让‘我’在脑海中形成清晰的画面”错,“我的记忆模糊起来”是因为痛苦、仇恨等复杂的感情让“我”难以承受。

7.C C.“反语”错,“在沙袋堆上骄傲地站着日本帝国的兵士”“一队日本帝国的兵士在瓦砾堆旁边走过了,尽是得意的面貌,他们在一些乡下女人面前表示他们的英勇”,这里的“骄傲”“得意”“英勇”不是反语,是对他们的状态、表情等的真实记录。

8.①对制造战争惨象的日军极度憎恨;②对丧失家园、痛失家人的百姓充满同情;③因自己的藏书还在,内心稍感欣慰;④因自己不能上阵杀敌而自责。

9.①真实的场景重现。城市整体造成的破坏,个体生命的惨象都真实的还原出来。②典型的细节描写。如瓦砾旁的血迹,焦黑的尸体,房屋的空架子都形象具体的表现出来。③强烈的感情倾向性。作者的爱憎分明的感情充溢字里行间。

10.A 句意:到当今皇上即位几年后,汉朝建立以来这七十多年之间,国家太平无事,如果没有水灾旱灾,百姓就可以人给家足,各郡县的粮仓都装满,府库中贮存了很多财物。京师积存的钱累积到了亿万,穿钱的绳子腐烂,无法数清。

“数岁”是补充“即位”的时间,不能断开,排除BC;

“汉兴七十馀年之间”是时间状语,可单独断开;“国家”是“无事”的主语,其前断开,排除D。

11.C A.正确,“胜”字含义相同,都是尽、完。句意:多得数不清。/惩罚人惟恐不能用尽酷刑。B.正确,“怜”字含义不同。怜惜;怜爱。句意:天子很怜惜他们。/姿态可爱无比。

C.错误,“乃”字含义不同。才;竟然。句意:天才会下雨。/如今他们的智慧竟然反而比不上巫医乐师和各种工匠。D.正确,“敛”字含义不同。制造;征敛。句意:制造怨恨祸乱。/成名不敢向自己管辖的村民征敛。

12.D D.“成效显著,百姓不但不用增交赋税,而且财富得以充盈”错,原文是“庶几国用可足,民财不匮”,“庶几”表明是期待能够实现,并非已经实现。

13.(1)这时山东遭受黄河水灾,接连几年没有收成,灾区方圆一二千里。

(2)事情重大不可以速成,倘使想要急于成就事功,必定会被谄媚的奸邪之徒钻空子。

(1)“被”,遭受;“登”,庄稼丰收;“方”,方圆。

(2)“傥”,倘使;“就”,成功;“乘”,钻空子。

14.第一问:卜式认为桑弘羊的改革是在与民争利,违背天理。

第二问:与司马光“征利”的责难相似。

参考译文:

文本一:

汉朝兴起,承接了秦朝的衰敝,战争越频繁而财用越匮乏。到当今皇上即位几年后,汉朝建立以来这七十多年之间,国家太平无事,如果没有水灾旱灾,百姓就可以人给家足,各郡县的粮仓都装满,府库中贮存了很多财物。京师积存的钱累积到了亿万,穿钱的绳子腐烂,无法数清。在这时,受有封邑土地的宗室及公卿大夫以下的人,都竞相奢侈,没有限度。等到匈奴断绝了和亲,战争接连不断,没有止息,天下百姓苦于繁重的劳役,而战事却与日俱增,官府财物匮乏不足。从建元以来,由于财用少,政府常常就近到产铜多的山铸钱,百姓们也有偷铸钱的,多得数不清。于是给所有的郡国下禁令,不许铸钱,专令上林三官铸钱。下令天下不是三官钱不能使用,各郡国以前铸的钱都作废销毁。而百姓铸钱的更少了,因为计算一下盗铸的费用超过钱的价值,只有那些技术高超的大奸商才盗铸。这时山东遭受黄河水灾,接连几年没有收成,灾区方圆一二千里,天子很怜惜他们,运来巴、蜀的粮食来赈济他们。元封元年,桑弘羊兼任大农。桑弘羊因为各官府都作买卖,互相争利,所以物价上涨,于是奏请设置大农部丞数十人,分部主管各郡国,各郡县一般都设置均输盐铁官。在京师设置平准官,总管收受各地运来的货物。大农所属各官完全掌握天下的货物,贵时卖出,贱时买进。这样一来,富商大贾无法牟取大利,于是返本务农,而物价不会上涨。因为抑制了天下的物价,所以称为“平准”。天子认为桑弘羊说的对,准许他实行。一年之内,太仓都装满了。百姓不用增加赋税而国家财用充足。这一年小旱,皇上命百官求雨。卜式进言说:“政府只应当靠租税来维持用度,现在桑弘羊让官吏们置身于市井商贾之中,做买卖赚钱。烹杀桑弘羊,天才会下雨。”

文本二:

青苗、均输、市易、方田诸役等法,相继被制定出来,号称新法,被颁发推行于天下。立淮南、两浙六路均输法。条例司说:“现在浙、淮发运使实际总管六路的赋税收入,凡是上供京师的货物,都可以从贵处转到贱处购买,用近处货物替换远处的货物。或许国家费用可以充足,百姓的财物不至于匮乏。”诏令以发运使薛向主管均输、平准,范纯仁上言说:“现今效法桑弘羊实行均输法,而使小人搜刮百姓,制造怨恨祸乱。事情重大不可以速成,倘使想要急于成就事功,必定会被谄媚的奸邪之徒钻空子。”神宗留下奏章而不下达。

15.D D.杜牧《泊秦淮》一诗中没有“星斗”意象,也没有体现“高远空灵”的特点。

16.同:①两首词都借六朝旧事感慨历史兴亡。②借古讽今,表达了对统治者的劝诫、对国事的担忧和关切。

异:①王词借壮美景象抒发了对金陵的喜爱与赞美之情。②贺词由抒写后主荒淫亡国之事思及自身,在凄清冷寂的景象之中融入了怀才不遇的愤懑之情。

同:《水调歌头·台城游》中“南国本潇洒,六代浸豪奢”两句写数百年来,六朝的末代君主,一个个粉墨登场,恣意声色,竞事豪奢,最终国亡身辱,成为江山的千古罪人。接下来一连五句,词人用冷静的态度铺叙六朝最后一个君主陈叔宝骄奢淫逸的腐朽生活。接着词人以“回首”二字,由繁华陡折至败亡,以“却羡”二字,漫画似地勾勒出这个惶惶如丧家之犬的亡国之君欲作井中蛙而不可得的悲惨结局,表现了词人对这些污染江山的群丑的愤怒与鄙弃。

《桂枝香 金陵怀古》中“念往昔”一句,由登临所见自然过渡到登临所想。“繁华竞逐”涵盖千古兴亡的故事,揭露了金陵繁华表面掩盖着纸醉金迷的生活。紧接着一声叹息,“叹门外楼头,悲恨相续”,再现当时隋兵已临城下,陈后主居然对国事置若罔闻,在危难之际还在和妃子们寻欢作乐的可悲。这是亡国悲剧艺术缩影,嘲讽中深含叹惋。

可见,两首词都借六朝旧事感慨历史兴亡,并借古讽今,表达了对统治者的劝诫、对国事的担忧和关切。

异:王词“千里澄江似练,翠峰如簇。归帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足”几句写奔腾千里的长江澄澈得好像一条白练,青翠的山峰俊伟峭拔犹如一束束的箭簇。帆船在夕阳往来穿梭,西风起处,斜插的酒旗在小街飘扬。华丽的画船如同在淡云中浮游,江中洲上的白鹭时而停歇时而飞起,这清丽的景色就是丹青妙笔也难描画。词中借壮美景象抒发了对金陵的喜爱与赞美之情。

贺词“楼外河横斗挂,淮上潮平霜下,樯影落寒沙”几句写秋天夜深时,楼外天空中银河自东南至西北横斜于天,北斗星星柄指北,看上去下垂若挂。秦淮河上潮水平稳。白霜结下,船桅杆的影子落在寒沙上。词中由抒写后主荒淫亡国之事思及自身,在凄清冷寂的景象之中融入了怀才不遇的愤懑之情。

17. 千岩万转路不定 迷花倚石忽已暝 《国风》好色而不淫 《小雅》怨诽而不乱

念高危则思谦冲而自牧,乐盘游则思三驱以为度

18.C A.由原文“望文生义的说来,人治好象是指有权力的人任凭一己的好恶来规定社会上人和人的关系的意思。……人们会不知道怎样行动,那是不可能的,因之也说不上‘治’了”可知,是由一般到特殊的演绎推理方法。

B.由原文“意思应当是‘不依法律的统治’了。统治如果是指社会秩序的维持,我们很难想象一个社会的秩序可以不必靠什么力量就可以维持,人和人的关系可以不根据什么规定而自行配合的”“如果共同生活的人们,相互的行为、权利和义务,没有一定规范可守,依着统治者好恶来决定,而好恶也无法预测的话,社会必然会混乱,人们会不知道怎样行动,那是不可能的”可知,首先假定它为真,然后由它推出荒谬的结论,最后根据假言推理的否定后件式,确定它是假的。

C.作者反驳的是对方的观点,即中国是人治社会,不是法治社会,因为在作者看来中国也有法治,并非反驳对方的概念界定,故此项错误。

D.由原文“如果人治是法治的对面,意思应当是‘不依法律的统治’了”可知,要反驳的论点是人治和法治是相互对立,有人治就没有法治。对方观点隐含的前提是“不依法律的统治”也能治理,选文中反驳了观点隐含的前提。

19.A 在逐渐受热变熟的过程中/在被烹饪的过程中 B 秋季的独特自然景观

20.序号① 修改成 以“美拉德”所代表的棕橘色系与往年流行的“大地色”其实相差无几。

序号③ 修改成 然而今年“美拉德”的爆火

序号⑦ 修改成 都是人们对于颜色心理效应的一种爱称

21.①甲:省略号放在段尾,引发读者想象梦境中关于黄河的历史和现实的交织与重叠,突出梦境带给人的恍惚感觉,余味无穷。②乙:省略号处于排比句式句末,对黄河途径不同地方的动态描写的省略,意在引发人们想象黄河如巨龙般途径不同地方,呈现不同特点。

22.(1)属于科普文,句中“你”是泛指,指代大众群体,具有客观性。(2)属于散文,句中“你”是特指,指代黄河,多次使用第二人称,有利于抒情,文学色彩浓。

答案第1页,共2页

同课章节目录