湖北省部分县市区省级示范高中温德克英协作体2023-2024学年高二上学期期末综合性调研考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省部分县市区省级示范高中温德克英协作体2023-2024学年高二上学期期末综合性调研考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 145.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-01 20:56:23 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年湖北省部分县市区省级示范高中温德克英协作体高二第一学期期末综合性调研考试

历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题:本大题共16小题,共16分。

1.距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。这说明仰韶文化时期( )

A. 掌握了彩绘陶器制作技术 B. 出现明显的阶级分化

C. 部落之间存在频繁的战争 D. 出现早期国家的雏形

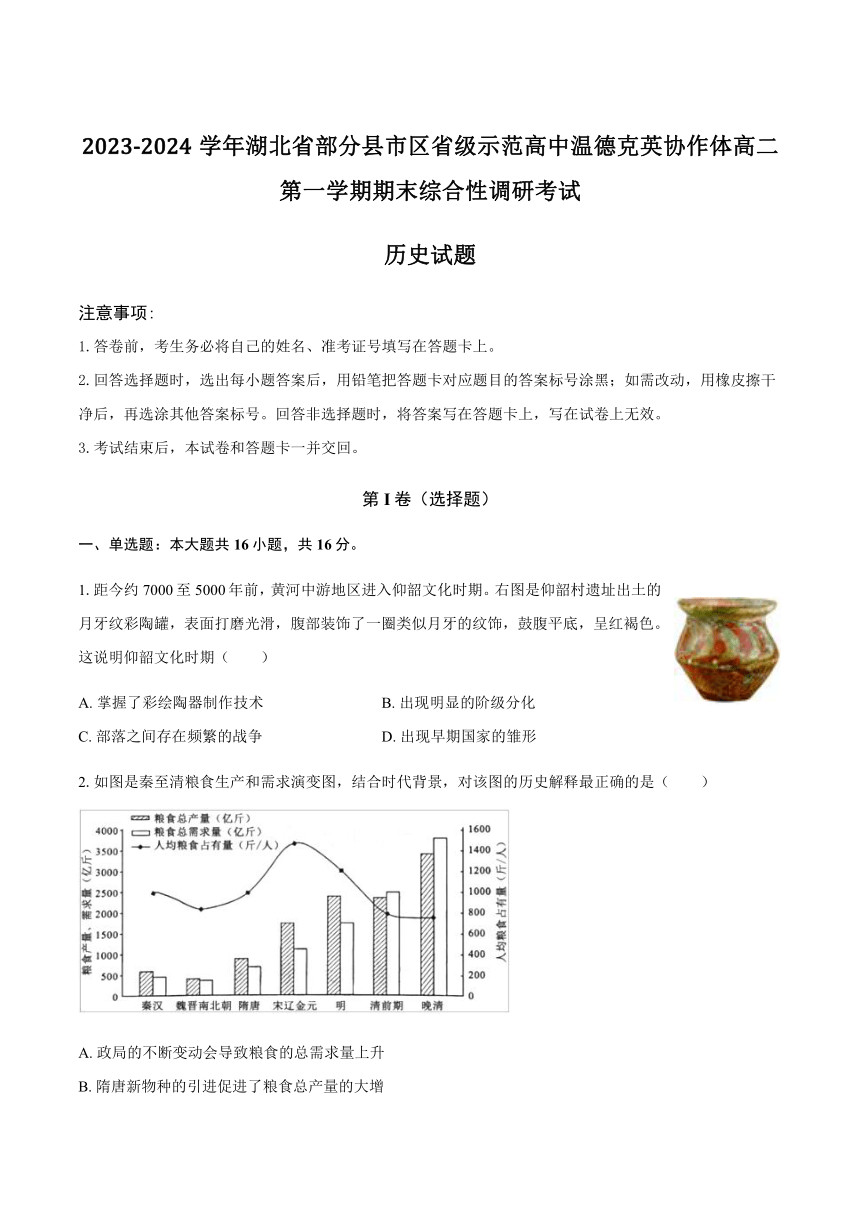

2.如图是秦至清粮食生产和需求演变图,结合时代背景,对该图的历史解释最正确的是( )

A. 政局的不断变动会导致粮食的总需求量上升

B. 隋唐新物种的引进促进了粮食总产量的大增

C. 宋代粮食总产量的增加有赖于新技术的使用

D. 明清人口的频繁流动导致粮食总需求量上升

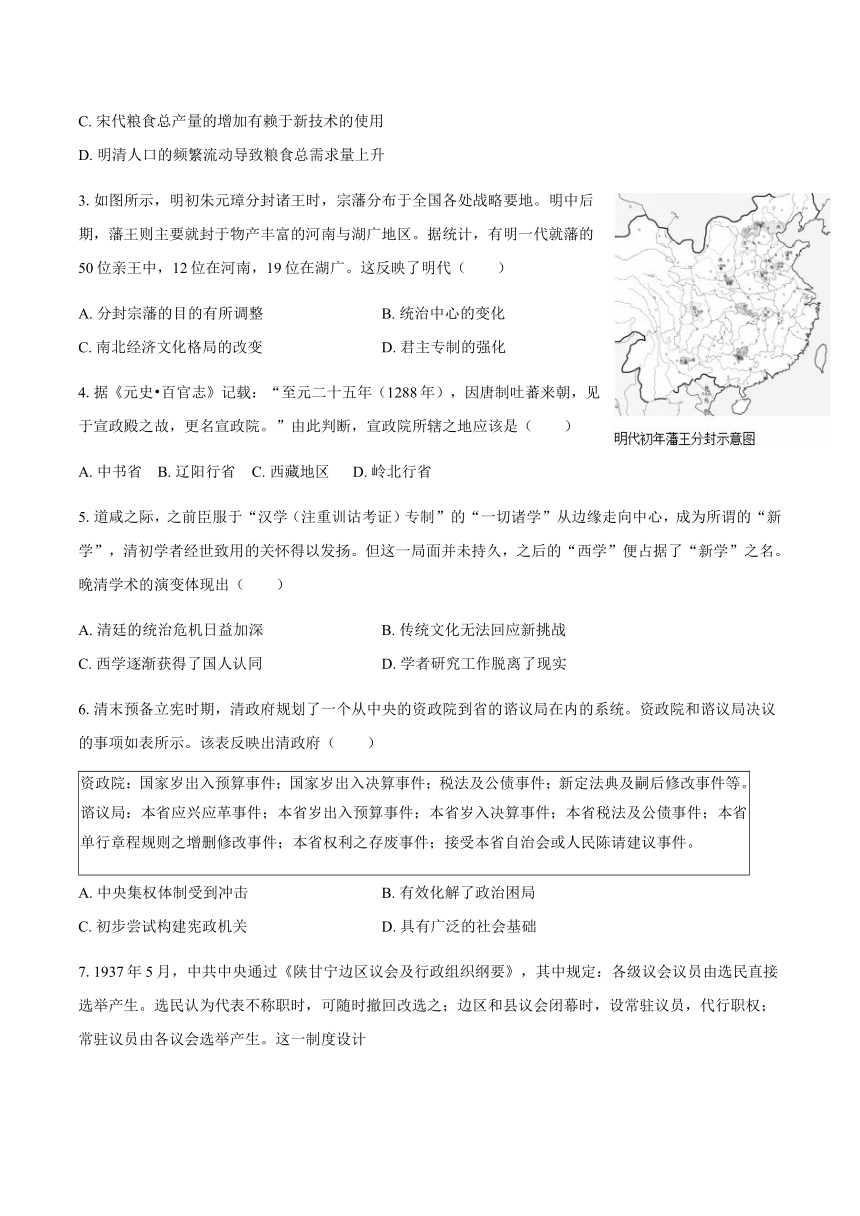

3.如图所示,明初朱元璋分封诸王时,宗藩分布于全国各处战略要地。明中后期,藩王则主要就封于物产丰富的河南与湖广地区。据统计,有明一代就藩的50位亲王中,12位在河南,19位在湖广。这反映了明代( )

A. 分封宗藩的目的有所调整 B. 统治中心的变化

C. 南北经济文化格局的改变 D. 君主专制的强化

4.据《元史 百官志》记载:“至元二十五年(1288年),因唐制吐蕃来朝,见于宣政殿之故,更名宣政院。”由此判断,宣政院所辖之地应该是( )

A. 中书省 B. 辽阳行省 C. 西藏地区 D. 岭北行省

5.道咸之际,之前臣服于“汉学(注重训诂考证)专制”的“一切诸学”从边缘走向中心,成为所谓的“新学”,清初学者经世致用的关怀得以发扬。但这一局面并未持久,之后的“西学”便占据了“新学”之名。晚清学术的演变体现出( )

A. 清廷的统治危机日益加深 B. 传统文化无法回应新挑战

C. 西学逐渐获得了国人认同 D. 学者研究工作脱离了现实

6.清末预备立宪时期,清政府规划了一个从中央的资政院到省的谘议局在内的系统。资政院和谘议局决议的事项如表所示。该表反映出清政府( )

资政院:国家岁出入预算事件;国家岁出入决算事件;税法及公债事件;新定法典及嗣后修改事件等。

谘议局:本省应兴应革事件;本省岁出入预算事件;本省岁入决算事件;本省税法及公债事件;本省单行章程规则之增删修改事件;本省权利之存废事件;接受本省自治会或人民陈请建议事件。

A. 中央集权体制受到冲击 B. 有效化解了政治困局

C. 初步尝试构建宪政机关 D. 具有广泛的社会基础

7.1937年5月,中共中央通过《陕甘宁边区议会及行政组织纲要》,其中规定:各级议会议员由选民直接选举产生。选民认为代表不称职时,可随时撤回改选之;边区和县议会闭幕时,设常驻议员,代行职权;常驻议员由各议会选举产生。这一制度设计

A. 旨在提高民众的政治觉悟 B. 体现了中共对民主政治的探索

C. 巩固了抗日民族统一战线 D. 扩大了中国共产党的阶级基础

8.《中国的法制建设》白皮书中写道:“1949年中华人民共和国的建立,开启了中国法制建设的新纪元。”对材料中“新纪元”理解正确的是( )

A. 在法律上确立了人民民主专政的原则

B. 确立了国家的根本政治制度

C. 制定了中国第一部社会主义类型的宪法

D. 确立了“依法治国,建设社会主义法治国家”的治国方略

9.据下表可以得出的正确结论是,现代中国

(1) 1984年5月31日审议通过《民族区域自治法》,从政治、经济、文化、社会等各个方面对民族区域自治制度作出规定

(2) 1997年,党的十五大报告中明确将民族区域自治制度与人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,一同确立为我国必须长期坚持的政治制度

(3) 2001年2月,民族区域自治制度在新修订的《民族区域自治法》中以法律的形式正式确立

A. 创建民族区域自治制度的构想 B. 以史为鉴促进民族问题的解决

C. 民族地区社会经济事业的发展 D. 改革开放推动政治文明的进步

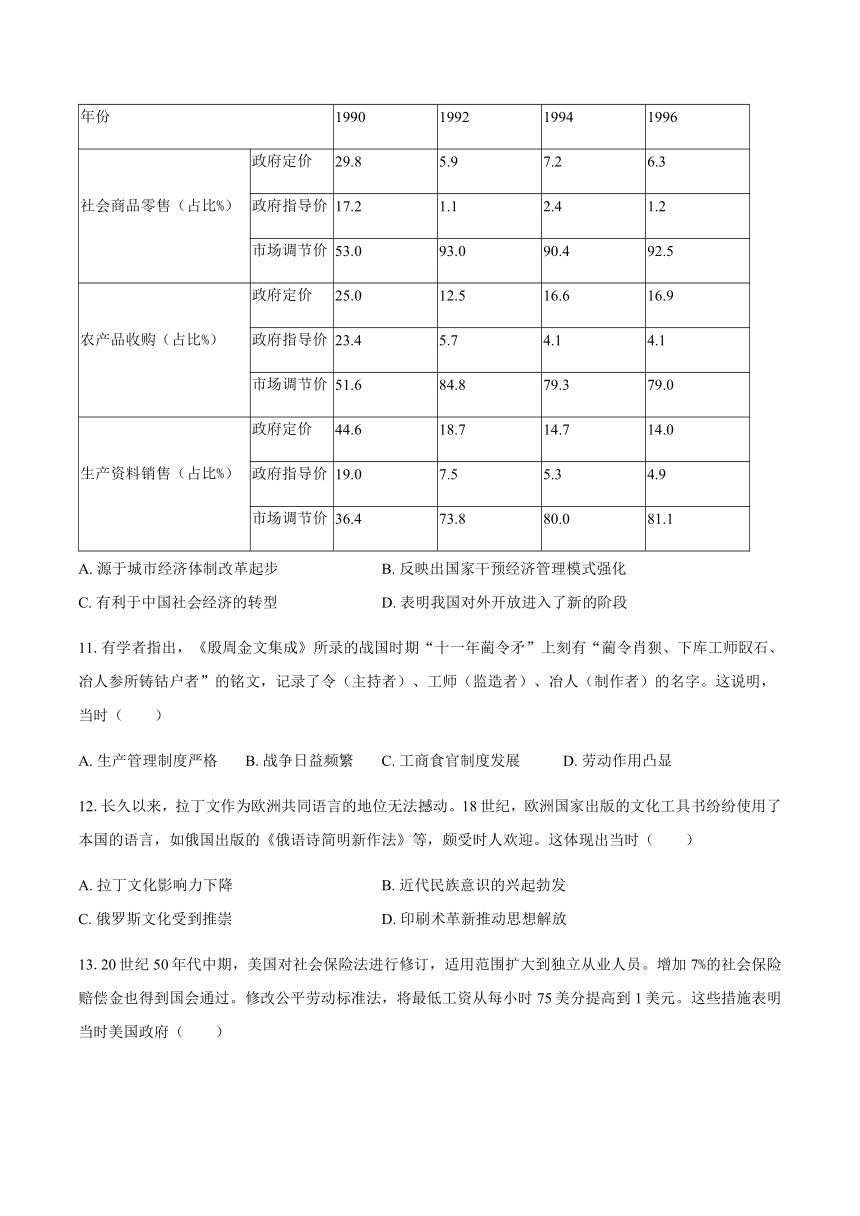

10.如表所示为我国1990、1992、1994、1996年四个年度的部分商品价格变动情况。这些数据的变动( )

年份 1990 1992 1994 1996

社会商品零售(占比%) 政府定价 29.8 5.9 7.2 6.3

政府指导价 17.2 1.1 2.4 1.2

市场调节价 53.0 93.0 90.4 92.5

农产品收购(占比%) 政府定价 25.0 12.5 16.6 16.9

政府指导价 23.4 5.7 4.1 4.1

市场调节价 51.6 84.8 79.3 79.0

生产资料销售(占比%) 政府定价 44.6 18.7 14.7 14.0

政府指导价 19.0 7.5 5.3 4.9

市场调节价 36.4 73.8 80.0 81.1

A. 源于城市经济体制改革起步 B. 反映出国家干预经济管理模式强化

C. 有利于中国社会经济的转型 D. 表明我国对外开放进入了新的阶段

11.有学者指出,《殷周金文集成》所录的战国时期“十一年蔺令矛”上刻有“蔺令肖狈、下库工师臤石、冶人参所铸钴户者”的铭文,记录了令(主持者)、工师(监造者)、冶人(制作者)的名字。这说明,当时( )

A. 生产管理制度严格 B. 战争日益频繁 C. 工商食官制度发展 D. 劳动作用凸显

12.长久以来,拉丁文作为欧洲共同语言的地位无法撼动。18世纪,欧洲国家出版的文化工具书纷纷使用了本国的语言,如俄国出版的《俄语诗简明新作法》等,颇受时人欢迎。这体现出当时( )

A. 拉丁文化影响力下降 B. 近代民族意识的兴起勃发

C. 俄罗斯文化受到推崇 D. 印刷术革新推动思想解放

13.20世纪50年代中期,美国对社会保险法进行修订,适用范围扩大到独立从业人员。增加7%的社会保险赔偿金也得到国会通过。修改公平劳动标准法,将最低工资从每小时75美分提高到1美元。这些措施表明当时美国政府( )

A. 建立了完善的社会保障制度 B. 加强对国家经济生活的干预

C. 注意缩小社会上的贫富差距 D. 解决了美国社会的基本矛盾

14.1997年,韩国爆发金融危机,韩元一落千丈,贬值一半以上,整个国家的外汇储备只剩下39亿美元。国际货币基金组织应韩国政府要求,向其提供了195亿美元的巨额贷款,韩国经济迅速恢复。这说明,国际货币基金组织( )

A. 打破了美元为中心的国际货币体系 B. 解决了储备货币供应不充足的矛盾

C. 建立了全球经济一体化的国际格局 D. 缓解成员国国际收支不平衡的状况

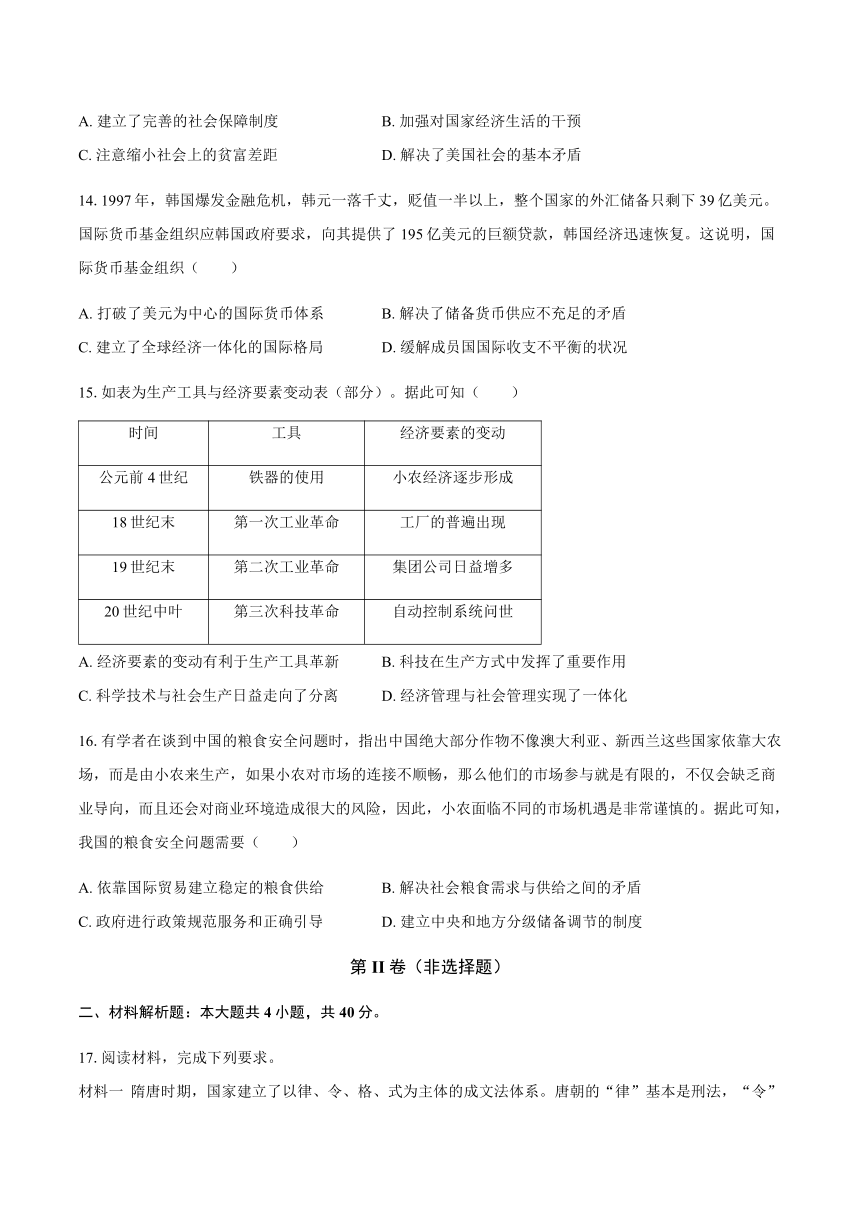

15.如表为生产工具与经济要素变动表(部分)。据此可知( )

时间 工具 经济要素的变动

公元前4世纪 铁器的使用 小农经济逐步形成

18世纪末 第一次工业革命 工厂的普遍出现

19世纪末 第二次工业革命 集团公司日益增多

20世纪中叶 第三次科技革命 自动控制系统问世

A. 经济要素的变动有利于生产工具革新 B. 科技在生产方式中发挥了重要作用

C. 科学技术与社会生产日益走向了分离 D. 经济管理与社会管理实现了一体化

16.有学者在谈到中国的粮食安全问题时,指出中国绝大部分作物不像澳大利亚、新西兰这些国家依靠大农场,而是由小农来生产,如果小农对市场的连接不顺畅,那么他们的市场参与就是有限的,不仅会缺乏商业导向,而且还会对商业环境造成很大的风险,因此,小农面临不同的市场机遇是非常谨慎的。据此可知,我国的粮食安全问题需要( )

A. 依靠国际贸易建立稳定的粮食供给 B. 解决社会粮食需求与供给之间的矛盾

C. 政府进行政策规范服务和正确引导 D. 建立中央和地方分级储备调节的制度

第II卷(非选择题)

二、材料解析题:本大题共4小题,共40分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋唐时期,国家建立了以律、令、格、式为主体的成文法体系。唐朝的“律”基本是刑法,“令”是有关国家各项制度的规定,“格”是将皇帝诏敕整理为具有永久法律效力的法规,“式”是政府机关的施政细则,四者分工协作、相辅相成。唐高宗永微四年还颁布了对律进行解释的《唐律疏议》,与律条具有同等法律效力。唐律维护等级制和家族制,将对官员及其亲属的优待公开清楚地写在法律上;同时,唐律也要求官吏依法行使职权、恪尽职守,违反者要处罚。唐玄宗以后,不再大规模修订律、令、格,式,而是采取颁行《格后敕》的简便立法形式,来应付日益复杂且多变的社会问题。《格后敕》与律、令、格、式并行,地位逐渐重要,最终发展为五代及北宋的《编敕》。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 西罗马帝国,在蛮族日耳曼人的不断侵蚀下,于476年宣布了灭亡。罗马人同日耳曼人社会生活条件存有巨大差异:一是简单商品经济社会;另一则是刚从氏族社会解体的自然经济社会。因此,面对罗马人相对发达的精神层面——文化,尤其较发达的罗马私法则不可思议,领略不了罗马法及其精神。同时由于不断的战争、瘟疫摧残着西欧,致使田地荒芜,商品经济遭到毁灭性的打击,海上繁荣的贸易消失,城市遭到了极大的破坏,从此西欧进入了漫长的中世纪时期,罗马法也隐没不彰,步入了沉寂。

——苏彦新《罗马法在中世纪西欧大陆的影响》

(1) 根据材料一,归纳唐代法律制度的特点。

(2) 根据材料二,并结合所学西欧中世纪的社会特征,分析罗马法在中世纪前期衰落的原因。

18.阅读下列材料:

材料一:在布雷顿森林体系建立以前的20多年中,国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团,各国货币竞相贬值,动荡不定,每一经济集团都想以牺牲他人利益为代价,解决自身的国际收支和就业问题。国际贸易呈现出一种无政府状态。20世纪30年代世界经济危机和第二次世界大战后,各国的经济政治实力发生了重大变化,美国登上了资本主义世界盟主地位,美元的国际地位因其国际黄金储备的巨大实力而空前稳固。这就使建立一个以美元为支柱的有利于美国对外经济扩张的国际货币体系成为可能。

(1) 根据材料一,概括布雷顿森林体系产生的历史背景。这一体系的主要特征是什么?

材料二:布雷顿森林体系下的国际货币制度实质上是一种以黄金和美元为基础的国际汇兑本位制。它同战前的国际金汇兑本位制(即金本位制)并不完全相同:首先,在战前国际金汇兑本位制下,英法美等国货币均处于主导地位,并控制着各自的货币集团。而布雷顿森林体系下的主导货币仅美元一家。其次,战前国际金汇兑本位制,没有像布雷顿森林体系下的IMF这样的国际协调机构来加以维持。

--邹三明《布雷顿森林体系对国际关系的影响》

(2) 依据材料二说明,布雷顿森林体系建立前后,国际货币制度的变化。

材料三:世界银行成立之初的主要使命是通过一系列的援助活动来促进战后欧洲地区重建。1947-1957十年间,世界银行一共向50个国家提供了191笔贷款项目,共计34.654亿美元。

1947-1957年世界银行主要受援国

国家 受援总额(亿美元) 项目数

印度 3.726 16

法国 2.5 1

南非 1.902 6

墨西哥 1.608 6

巴基斯坦 1.125 8

(注:根据世界银行官方网站数据库数据整理)

(3) 依据材料和所学知识,对世界银行这时期的活动进行评述。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 重庆市某中学历史班学生进行研究性学习活动——考察中国历史上的外来农作物。他们根据曹雨《中国食辣史》、蓝勇《中国川菜史》等著作收集整理了明清时期中国各地关于辣椒的部分早期记载。

名称 时间 地点 记载及出处

番椒 万历十九年(1591) 浙江 《遵生八笺》:“番椒丛生白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观。”

辣椒 万历四十二年(1614) 山东 《群芳谱》:“番椒,亦名秦椒。白花,子如秃笔头,色红鲜可观,味甚辣。”

辣茄 康熙三十三年(1694) 浙江 《杭州府志》:“又有细长色纯丹,可为盆几之玩者,俗名辣茄,不可食。”

海椒 康熙六十一年(1722) 贵州 《思州府志》:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。”

辣椒 雍正十一年(1733) 广西 《广西通志》:“每食烂饭,辣椒为盐。”

秦椒 乾隆九年(1744) 陕西 《直隶商州志》:“结角似牛角,生青熟红,籽白,味极辣。”

黔椒 道光二十四年(1844) 四川 《城口厅志》:“黔椒,其种出自黔省,俗名辣子,一名海椒……可面可食可淹以佐食。”

材料二 史料记载川人“尚滋味,好辛香”,食茱萸与花椒、姜并列为川人喜好的“三香”。随着辣椒传入,四川当地风土气候成为适宜辣椒生长的沃土,辣椒很快被用于烹饪食材之列,造成了川菜以麻辣为突出味型,兼重各种辛香味型的特色。……自乾隆年间开始,辣椒就逐渐代替了食茱萸成为主要的调味品,到嘉庆年间,四川地区的许多方志中已有关于辣椒的记载。辣椒占地不多,不挑气候和土壤,收获期长达半年。光绪《南溪县乡土志》记载,辣椒“二月播子,四月移植”,“粪尤忌晨,初耨治,惟以水和溺注之”。辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用,辣椒的火热、刺激能够盖掉劣质食材的味道,能够“下饭”。品种各异的辣椒通过干制、腌制、酱制等方式加工后,产生丰富多样的食用方法。清末徐心余《蜀游闻见录》记载,“昔先君在雅安厘次,见辣椒一项,每年运入滇省者,价值数十万”。——摘编自于帅《人口迁徙、环境适应与技术改良:辣椒在中国西南地区的传播》

(1) 从材料一表格信息中能得出辣椒在中国种植传播的哪些推论?说明其理由。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,分析清代中期以来川渝地区食辣之风兴盛的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1780年,英国工厂中纺纱机器的使用,大大提高了生产效率,英国的工厂仍拥有全球机械化纱锭数的2/3,欧洲和美国大片地区都依赖可预测的底价棉花供应。1786年,美国的种植园主开始大量种植棉花,美国向英国出口的棉花数量迅速增长。18世纪末美国诞生,宪法对奴隶制的维护,使美国的种植园主有着不受限制的土地、劳工、资本供应和无与伦此的政治权力。奴隶制可以在非常短的时间内动员大量劳动力,而且催生了一种以暴力监管和无休止的剥削为特征的体制,这在劳动密集型工作中和适宜的气候、肥沃的土壤一样重要,1793年,惠特尼建造了一种新轧花机器,将轧花的生产效率提高了50倍。19世纪,联邦政府侵略性地获得了许多新领土,或从外国政府那里获得,或通过武力逼迫美洲印第安人获得,这些土地都非常适宜棉花种植,直到1861年美国内战爆发,棉花产业和奴隶制携手并进、同步发展,美国成了新兴的棉花帝国。

——摘编自(美)斯文 贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

材料二 在美棉引进中,民国政府居功至伟。这一时期,由于经济发展,国内的纺织业对棉花需求猛增。1927年—1931年间,外棉平均每年输入量为2.22亿斤以上,由此带来的成本提高,利权外溢等后果,妨碍了我国棉纺织业的发展。所以政府倾向于用少量金钱,从美国引进适合中国的新品种脱里斯棉,进行本地栽种。1931年9月,实业部向河北实业厅下达农字第八六二号训令,今其“设场试验”。中央决策很快以地方农业管理部门训令的方式,下达到各县区。面对脱里斯棉引进以来所出现的品种退化的现象,1931年,河北省立农事第三试验场由美国购入新脱里斯种和金氏棉进行试种并推广。1931年,河北美棉种植种植面积达118万余亩,总产量也升至1.35亿斤。自1937年起,河北政府开始进行大规模的美棉栽培宣传推广活动。1935年中央设立棉业改进所,其宗旨是“担任各该省之棉作改良及推广事宜。”作为分支机构的河北棉产改进所不久成立。与养蜂,养猪、园艺等事业的昙花一现的不同之处在于,对其的引进和栽培一直贯穿于河北外来物种引进工作的始终,我抗战爆发后,引进工作被迫停止。但战后的各届政府始终将河北棉业的复兴和发展寄托于美棉栽培的普及之上,河北之所以成为如今的农业大省,与早期美棉的大规模引入和大面积栽培是息息相关的。——摘自王晨《全面抗战前(1912-1937)河北外来物种引进分析》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析19世纪上半叶美国成为“棉花帝国”的原因,以及由此产生的影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括河北引入美棉的特点。

(3) 根据材料并结合所学知识,比较美国棉花种植与近代河北引入美棉的不同。

2023-2024学年湖北省部分县市区省级示范高中温德克英协作体高二第一学期期末综合性调研考试

历史试题答案和解析

1.A

依据材料“距今约7000至5000年前......右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。”,可以看出在新石器时代,黄河流域的仰韶文化已经掌握了制作彩绘陶器的技术,A项正确;

材料涉及的是掌握制作彩陶的技术,未涉及阶级分化,排除B项;

材料未涉及部落之间的状况,排除C项;

材料出土的陶罐,不能证明出现早期国家的雏形,排除D项。

故选:A。

2.C

根据材料“秦至清粮食生产和需求演变图”结合所学知识可知,宋辽金元时期,是中国古代粮食人均占有量最高的时期,而且此时粮食总产量在稳步增长,这得益于在宋代像加了“犁刀”的曲辕犁,“秧马”等各种先进的农具均已配套齐全,我国传统农具发展到宋元,已到达了它的峰巅,C项正确;

人口的不断增加会导致粮食总需求的上升,而不是所有朝代需求量的上升都是由政局的不断变动引起,排除A项;

隋唐新物种的引进包括骆驼、马与葡萄等,与促进了粮食总产量的大增无关,隋唐粮食产量增加得益于曲辕犁、筒车等农业工具的使用,排除B项;

明清人口的大量增加导致粮食总需求量上升,而不是频繁流动导致,排除D项。

故选:C。

3.A

根据材料“明初朱元璋分封诸王时,宗藩分布于全国各处战略要地。明中后期,藩王则主要就封于物产丰富的河南与湖广地区。据统计,有明一代就藩的50位亲王中,12位在河南,19位在湖广”可知,明代分封的变化是由较为均匀的分布转为集中于河南、湖广地区,这是因为明初分封的目的是为了巩固皇室,因而藩王分布于各战略要地。此后,明朝政府收回了藩王在地方的管理权,仅提供优厚的经济待遇,因而藩王集中分封于粮食产量较高的河南、湖广地区,A项正确;

明代的统治中心由南京变为北京,这对于藩王的分封没有多大影响,排除B项;

南宋时期经济重心南移已经完成,明代南北经济文化格局并未改变,排除C项;

材料内容是中央对地方的治理,属于中央集权的变化,排除D项。

故选:A。

4.C

吐蕃是由古代藏族于公元7~9世纪时建于青藏高原的古代藏族政权名,故由材料“因唐制吐蕃来朝,见于宣政殿之故,更名宣政院”,可知宣政院负责管辖西藏地区,故C符合题意;

中书省是元代最高行政机构,故A不符合题意;

辽阳行省和岭北行省均为元朝名称,故BD不符合题意。

故选:C。

5.B

A.清未“西学”取代“汉学”而兴起,主要受外部因素也即西方入侵和西学东渐的影响,与国内封建统治危机和阶级矛盾发展关系不大,故A错误;

B.道咸之际,注重训话考证的“汉学”兴盛,但随着鸦片战争后西方侵略的加剧,学习西方越来越成为学术潮流,“西学”取代“汉学”而兴起,这种变化是因为传统文化无法应对西方侵略的新挑战,故B正确;

C.清末“西学”兴起主要是由于挽救民族危机、学习西方的现实需要,而非因为西学更受国人认可,故C错误;

D.清末“西学”兴起是为了挽救民族危机、学习西方的现实需要,不能体现学术研究脱离现实,故D错误。

故选:B。

6.C

根据题干表格可知,清末新政时期不管是中央的资政院还是地方各省的谘议局,在职能上都具有商讨审议国家或地方财政预决算、税法等事务,是具有模仿西方君主立宪制国家议会的机构,C项正确;题干中不能看出地方权力的增大威胁到中央的权力,材料主要体现了清末新政时期资政院和谘议局的职能,排除A项;据所学可知,清末“新政”最终以失败告终,并没有有效化解政治困局,排除B项;从题干中并不能看到资政院和谘议局的设立是否具有广泛的社会基础,材料信息主要是对资政院和谘议局的介绍,尤其是职能的介绍,排除D项。

7.B

根据材料“各级议会议员由选民直接选举产生。”以及选民的权力“常驻议员由各议会选举产生”可知主要是对民主政治的探索,并非提高民众的政治觉悟,排除A;

根据材料“各级议会议员由选民直接选举产生。”以及选民的权力“常驻议员由各议会选举产生”等分析可知,这是对对边区民主制度设计的探索,体现了中共对民主政治的探索,故B正确;

1937年5月,抗日民族统一战线并未形成,排除C;

材料是对民主政治的探索,并未体现扩大中共的阶级基础,排除D。

故选:B。

8.A

结合所学知识可知,中华人民共和国是人民民主专政的国家,据此依据材料“1949年中华人民共和国的建立,开启了中国法制建设的新纪元”可知A正确;

BC是“五四”宪法的影响,排除;

1997年,中共十五大确立“依法治国”的战略,故排除D。

故选:A。

9.D

材料体现了改革开放以后,我国完善了民族区域自治制度,体现了改革开放推动政治文明的进步,D正确;

ABC均和材料无关,排除。

故选:D。

10.C

从材料“我国1990、1992、1994、1996年四个年度的部分商品价格变动情况”可知市场调节的比例不断增加,政府控制的价格比例不断的缩小。反映出我国逐渐的由计划经济体制向市场经济体制转变,有利于中国社会经济的转型,C正确;

ABD选项不符合题干的特征,排除。

故选:C。

11.A

据材料“刻有……铭文”可知,这是我国古代官营手工业的问责制,将制造者和管理者的名字刻在器物上,说明生产管理制度严格,故选A项。材料“记录……名字”可知,体现了手工业的生产环节,战争日益频繁与主旨不符,排除B项;工商食官政策是西周时期的经济政策,春秋时期私商大量出现,冲击了工商食官政策,排除C项;材料强调战国时期手工业领域的生产管理情况,劳动作用凸显与主旨不符,排除D项。

12.B

从材料“18世纪,欧洲国家出版的文化工具书纷纷使用了本国的语言”可以看出,用民族文字来印刷书籍体现出民族意识的觉醒,B正确;

ACD选项不符合题干的特征,排除。

故选:B。

13.B

根据材料“20世纪50年代中期,美国对社会保险法进行修订,适用范围扩大到独立从业人员。增加7%的社会保险赔偿金也得到国会通过。修改公平劳动标准法,将最低工资从每小时75美分提高到1美元”可知,美国政府对社会保险法的适用范围、赔偿金、最低工资方面进行了改革,体现其加强国家的干预,B项正确;

材料无法体现美国此时的社保制度是否完善,排除A项;

社保改革是为了缓和社会矛盾,不能起到缩小贫富差距的作用,排除C项;

这些措施无法解决美国社会的基本矛盾,排除D项。故选:B。

14.D

根据材料可知,韩国爆发金融危机,韩元迅速贬值,国家外汇储备下降,国际货币基金组织向韩国提供巨额贷款,体现了国际货币基金组织缓解成员国国际收支不平衡的状况的宗旨,D项正确;

1971年,在美元出现危机的情况下,美国政府不得不宣布停止美元兑换黄金,布雷顿森林体系瓦解。A项不符合材料内容,排除A项;

国际货币基金组织缓解成员国国际收支不平衡的状况,B项不符合材料主旨,排除B项;

经济全球化是一种发展趋势,C项“建立了全球经济一体化的国际格局”说法不恰当,排除C项。

故选:D。

15.B

根据材料并结合所学可知,科技在生产方式中发挥了重要作用,B项正确;

生产工具革新有利于经济要素的变动,排除A项;

科学技术与社会生产联系日益紧密,排除C项;

D项与材料主旨无关,排除D项。

故选:B。

16.C

根据材料“中国绝大部分作物不像澳大利亚、新西兰这些国家依靠大农场,而是由小农来生产,如果小农对市场的连接并不顺畅,那么他们的市场参与就是有限的,不仅会缺乏商业导向,而且还会对商业环境造成很大的风险”结合所学知识可知,我国不是大农场,而是由小农来生产,因此,小农面临不同的市场机遇是非常谨慎的,说明我国的粮食安全问题需要政府进行政策规范服务和正确引导,C项正确;

材料中没有体现依靠国际贸易建立稳定的粮食供给,排除A项;

解决社会粮食需求与供给之间的矛盾,与材料信息不符,排除B项;

材料中没有体现建立中央和地方分级储备调节的制度,排除D项。

故选:C。

17.【小题1】法律体系相对完整(具备律、令、格、式四种形式);法律制度不断完善;以维护君主专制统治为核心;对后世影响深远。

【小题2】原因:封建封君封臣制度阻碍法律的统一和施行;罗马法不适应封建自然经济的发展;基督教文化的挤压;落后民族统治者未能吸收传承。

18.【小题1】历史背景:二战前国际金融领域呈现出一种无序状态,战后各国经济政治实力发生重大变化(或战后美国成为资本主义世界的盟主,实力空前强大);美国实行对外经济扩张,企图掌握世界经济霸权。特征:以美元为中心的资本主义世界货币体系。

【小题2】变化:由英法美等国货币主导转向美元主导。产生了国际金融货币协调机构。

【小题3】评述:援助范围比较广泛;有利于医治战争创伤,促进战后欧洲重建,有利于战后世界经济的发展;但也反映了美国在当中占据主导地位。

19.【小题1】推论以及理由:从最初的海椒、番椒名称推断辣椒可能自海外传入中国;从记录的地点变化推论辣椒是从沿海地区逐步传入西南、西北内陆地区;从记录的时间推论辣椒的传播种植经历漫长的时间阶段;早期记录中多有“可观”、“不可食”到后期记录“味极辣”、“可食”,说明辣椒从观赏植物到食物的变化。

【小题2】原因:外地移民迁入川渝带来辣椒的种植和食辣的习惯;川渝地区的土壤、气候适宜辣椒种植,民众具有好辛香的饮食传统;辣椒具有开胃消食、散寒除湿的作用,适合社会下层民众的需要;辣椒种植技术和加工技术的发展;社会需求促进辣椒广泛种植,商品化程度提高等。

20.【小题1】原因:工业革命前后英国对棉花的巨大需求;优越的自然条件;领土扩张和棉花种植区的扩大;近代交通的发展;轧棉机的发明;黑人奴隶制保证了大量廉价的劳动力。

影响:壮大了美国种植园经济,巩固了南方奴隶制度;降低了英国工业革命成本,提升其在世界市场的竞争力;推动世界市场进一步扩展。

【小题2】特点:由进口棉花到引进棉种自行栽种;重视宣传和研究工作;从中央到地方高度重视;栽种的面积大,产量高;引进、试验和推广相结合;持续时间长;受战争的影响大。

【小题3】不同:美国棉花种植发生于英国工业革命之际,河北引入美棉发生于列强侵略和国民政府致力于经济建设的背景下;美国棉花种植的组织者是南方种植园奴隶主,河北引入美棉的组织者则是中央和地方各级政府;美国棉花种植服从和服务于世界市场需要,河北引入美棉主要供应本国民族工业;美国棉花种植以残酷压榨黑奴的劳动为代价,河北引入美棉则丰富了当地农民的种植选择。

历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)

一、单选题:本大题共16小题,共16分。

1.距今约7000至5000年前,黄河中游地区进入仰韶文化时期。右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。这说明仰韶文化时期( )

A. 掌握了彩绘陶器制作技术 B. 出现明显的阶级分化

C. 部落之间存在频繁的战争 D. 出现早期国家的雏形

2.如图是秦至清粮食生产和需求演变图,结合时代背景,对该图的历史解释最正确的是( )

A. 政局的不断变动会导致粮食的总需求量上升

B. 隋唐新物种的引进促进了粮食总产量的大增

C. 宋代粮食总产量的增加有赖于新技术的使用

D. 明清人口的频繁流动导致粮食总需求量上升

3.如图所示,明初朱元璋分封诸王时,宗藩分布于全国各处战略要地。明中后期,藩王则主要就封于物产丰富的河南与湖广地区。据统计,有明一代就藩的50位亲王中,12位在河南,19位在湖广。这反映了明代( )

A. 分封宗藩的目的有所调整 B. 统治中心的变化

C. 南北经济文化格局的改变 D. 君主专制的强化

4.据《元史 百官志》记载:“至元二十五年(1288年),因唐制吐蕃来朝,见于宣政殿之故,更名宣政院。”由此判断,宣政院所辖之地应该是( )

A. 中书省 B. 辽阳行省 C. 西藏地区 D. 岭北行省

5.道咸之际,之前臣服于“汉学(注重训诂考证)专制”的“一切诸学”从边缘走向中心,成为所谓的“新学”,清初学者经世致用的关怀得以发扬。但这一局面并未持久,之后的“西学”便占据了“新学”之名。晚清学术的演变体现出( )

A. 清廷的统治危机日益加深 B. 传统文化无法回应新挑战

C. 西学逐渐获得了国人认同 D. 学者研究工作脱离了现实

6.清末预备立宪时期,清政府规划了一个从中央的资政院到省的谘议局在内的系统。资政院和谘议局决议的事项如表所示。该表反映出清政府( )

资政院:国家岁出入预算事件;国家岁出入决算事件;税法及公债事件;新定法典及嗣后修改事件等。

谘议局:本省应兴应革事件;本省岁出入预算事件;本省岁入决算事件;本省税法及公债事件;本省单行章程规则之增删修改事件;本省权利之存废事件;接受本省自治会或人民陈请建议事件。

A. 中央集权体制受到冲击 B. 有效化解了政治困局

C. 初步尝试构建宪政机关 D. 具有广泛的社会基础

7.1937年5月,中共中央通过《陕甘宁边区议会及行政组织纲要》,其中规定:各级议会议员由选民直接选举产生。选民认为代表不称职时,可随时撤回改选之;边区和县议会闭幕时,设常驻议员,代行职权;常驻议员由各议会选举产生。这一制度设计

A. 旨在提高民众的政治觉悟 B. 体现了中共对民主政治的探索

C. 巩固了抗日民族统一战线 D. 扩大了中国共产党的阶级基础

8.《中国的法制建设》白皮书中写道:“1949年中华人民共和国的建立,开启了中国法制建设的新纪元。”对材料中“新纪元”理解正确的是( )

A. 在法律上确立了人民民主专政的原则

B. 确立了国家的根本政治制度

C. 制定了中国第一部社会主义类型的宪法

D. 确立了“依法治国,建设社会主义法治国家”的治国方略

9.据下表可以得出的正确结论是,现代中国

(1) 1984年5月31日审议通过《民族区域自治法》,从政治、经济、文化、社会等各个方面对民族区域自治制度作出规定

(2) 1997年,党的十五大报告中明确将民族区域自治制度与人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,一同确立为我国必须长期坚持的政治制度

(3) 2001年2月,民族区域自治制度在新修订的《民族区域自治法》中以法律的形式正式确立

A. 创建民族区域自治制度的构想 B. 以史为鉴促进民族问题的解决

C. 民族地区社会经济事业的发展 D. 改革开放推动政治文明的进步

10.如表所示为我国1990、1992、1994、1996年四个年度的部分商品价格变动情况。这些数据的变动( )

年份 1990 1992 1994 1996

社会商品零售(占比%) 政府定价 29.8 5.9 7.2 6.3

政府指导价 17.2 1.1 2.4 1.2

市场调节价 53.0 93.0 90.4 92.5

农产品收购(占比%) 政府定价 25.0 12.5 16.6 16.9

政府指导价 23.4 5.7 4.1 4.1

市场调节价 51.6 84.8 79.3 79.0

生产资料销售(占比%) 政府定价 44.6 18.7 14.7 14.0

政府指导价 19.0 7.5 5.3 4.9

市场调节价 36.4 73.8 80.0 81.1

A. 源于城市经济体制改革起步 B. 反映出国家干预经济管理模式强化

C. 有利于中国社会经济的转型 D. 表明我国对外开放进入了新的阶段

11.有学者指出,《殷周金文集成》所录的战国时期“十一年蔺令矛”上刻有“蔺令肖狈、下库工师臤石、冶人参所铸钴户者”的铭文,记录了令(主持者)、工师(监造者)、冶人(制作者)的名字。这说明,当时( )

A. 生产管理制度严格 B. 战争日益频繁 C. 工商食官制度发展 D. 劳动作用凸显

12.长久以来,拉丁文作为欧洲共同语言的地位无法撼动。18世纪,欧洲国家出版的文化工具书纷纷使用了本国的语言,如俄国出版的《俄语诗简明新作法》等,颇受时人欢迎。这体现出当时( )

A. 拉丁文化影响力下降 B. 近代民族意识的兴起勃发

C. 俄罗斯文化受到推崇 D. 印刷术革新推动思想解放

13.20世纪50年代中期,美国对社会保险法进行修订,适用范围扩大到独立从业人员。增加7%的社会保险赔偿金也得到国会通过。修改公平劳动标准法,将最低工资从每小时75美分提高到1美元。这些措施表明当时美国政府( )

A. 建立了完善的社会保障制度 B. 加强对国家经济生活的干预

C. 注意缩小社会上的贫富差距 D. 解决了美国社会的基本矛盾

14.1997年,韩国爆发金融危机,韩元一落千丈,贬值一半以上,整个国家的外汇储备只剩下39亿美元。国际货币基金组织应韩国政府要求,向其提供了195亿美元的巨额贷款,韩国经济迅速恢复。这说明,国际货币基金组织( )

A. 打破了美元为中心的国际货币体系 B. 解决了储备货币供应不充足的矛盾

C. 建立了全球经济一体化的国际格局 D. 缓解成员国国际收支不平衡的状况

15.如表为生产工具与经济要素变动表(部分)。据此可知( )

时间 工具 经济要素的变动

公元前4世纪 铁器的使用 小农经济逐步形成

18世纪末 第一次工业革命 工厂的普遍出现

19世纪末 第二次工业革命 集团公司日益增多

20世纪中叶 第三次科技革命 自动控制系统问世

A. 经济要素的变动有利于生产工具革新 B. 科技在生产方式中发挥了重要作用

C. 科学技术与社会生产日益走向了分离 D. 经济管理与社会管理实现了一体化

16.有学者在谈到中国的粮食安全问题时,指出中国绝大部分作物不像澳大利亚、新西兰这些国家依靠大农场,而是由小农来生产,如果小农对市场的连接不顺畅,那么他们的市场参与就是有限的,不仅会缺乏商业导向,而且还会对商业环境造成很大的风险,因此,小农面临不同的市场机遇是非常谨慎的。据此可知,我国的粮食安全问题需要( )

A. 依靠国际贸易建立稳定的粮食供给 B. 解决社会粮食需求与供给之间的矛盾

C. 政府进行政策规范服务和正确引导 D. 建立中央和地方分级储备调节的制度

第II卷(非选择题)

二、材料解析题:本大题共4小题,共40分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋唐时期,国家建立了以律、令、格、式为主体的成文法体系。唐朝的“律”基本是刑法,“令”是有关国家各项制度的规定,“格”是将皇帝诏敕整理为具有永久法律效力的法规,“式”是政府机关的施政细则,四者分工协作、相辅相成。唐高宗永微四年还颁布了对律进行解释的《唐律疏议》,与律条具有同等法律效力。唐律维护等级制和家族制,将对官员及其亲属的优待公开清楚地写在法律上;同时,唐律也要求官吏依法行使职权、恪尽职守,违反者要处罚。唐玄宗以后,不再大规模修订律、令、格,式,而是采取颁行《格后敕》的简便立法形式,来应付日益复杂且多变的社会问题。《格后敕》与律、令、格、式并行,地位逐渐重要,最终发展为五代及北宋的《编敕》。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 西罗马帝国,在蛮族日耳曼人的不断侵蚀下,于476年宣布了灭亡。罗马人同日耳曼人社会生活条件存有巨大差异:一是简单商品经济社会;另一则是刚从氏族社会解体的自然经济社会。因此,面对罗马人相对发达的精神层面——文化,尤其较发达的罗马私法则不可思议,领略不了罗马法及其精神。同时由于不断的战争、瘟疫摧残着西欧,致使田地荒芜,商品经济遭到毁灭性的打击,海上繁荣的贸易消失,城市遭到了极大的破坏,从此西欧进入了漫长的中世纪时期,罗马法也隐没不彰,步入了沉寂。

——苏彦新《罗马法在中世纪西欧大陆的影响》

(1) 根据材料一,归纳唐代法律制度的特点。

(2) 根据材料二,并结合所学西欧中世纪的社会特征,分析罗马法在中世纪前期衰落的原因。

18.阅读下列材料:

材料一:在布雷顿森林体系建立以前的20多年中,国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团,各国货币竞相贬值,动荡不定,每一经济集团都想以牺牲他人利益为代价,解决自身的国际收支和就业问题。国际贸易呈现出一种无政府状态。20世纪30年代世界经济危机和第二次世界大战后,各国的经济政治实力发生了重大变化,美国登上了资本主义世界盟主地位,美元的国际地位因其国际黄金储备的巨大实力而空前稳固。这就使建立一个以美元为支柱的有利于美国对外经济扩张的国际货币体系成为可能。

(1) 根据材料一,概括布雷顿森林体系产生的历史背景。这一体系的主要特征是什么?

材料二:布雷顿森林体系下的国际货币制度实质上是一种以黄金和美元为基础的国际汇兑本位制。它同战前的国际金汇兑本位制(即金本位制)并不完全相同:首先,在战前国际金汇兑本位制下,英法美等国货币均处于主导地位,并控制着各自的货币集团。而布雷顿森林体系下的主导货币仅美元一家。其次,战前国际金汇兑本位制,没有像布雷顿森林体系下的IMF这样的国际协调机构来加以维持。

--邹三明《布雷顿森林体系对国际关系的影响》

(2) 依据材料二说明,布雷顿森林体系建立前后,国际货币制度的变化。

材料三:世界银行成立之初的主要使命是通过一系列的援助活动来促进战后欧洲地区重建。1947-1957十年间,世界银行一共向50个国家提供了191笔贷款项目,共计34.654亿美元。

1947-1957年世界银行主要受援国

国家 受援总额(亿美元) 项目数

印度 3.726 16

法国 2.5 1

南非 1.902 6

墨西哥 1.608 6

巴基斯坦 1.125 8

(注:根据世界银行官方网站数据库数据整理)

(3) 依据材料和所学知识,对世界银行这时期的活动进行评述。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 重庆市某中学历史班学生进行研究性学习活动——考察中国历史上的外来农作物。他们根据曹雨《中国食辣史》、蓝勇《中国川菜史》等著作收集整理了明清时期中国各地关于辣椒的部分早期记载。

名称 时间 地点 记载及出处

番椒 万历十九年(1591) 浙江 《遵生八笺》:“番椒丛生白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观。”

辣椒 万历四十二年(1614) 山东 《群芳谱》:“番椒,亦名秦椒。白花,子如秃笔头,色红鲜可观,味甚辣。”

辣茄 康熙三十三年(1694) 浙江 《杭州府志》:“又有细长色纯丹,可为盆几之玩者,俗名辣茄,不可食。”

海椒 康熙六十一年(1722) 贵州 《思州府志》:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。”

辣椒 雍正十一年(1733) 广西 《广西通志》:“每食烂饭,辣椒为盐。”

秦椒 乾隆九年(1744) 陕西 《直隶商州志》:“结角似牛角,生青熟红,籽白,味极辣。”

黔椒 道光二十四年(1844) 四川 《城口厅志》:“黔椒,其种出自黔省,俗名辣子,一名海椒……可面可食可淹以佐食。”

材料二 史料记载川人“尚滋味,好辛香”,食茱萸与花椒、姜并列为川人喜好的“三香”。随着辣椒传入,四川当地风土气候成为适宜辣椒生长的沃土,辣椒很快被用于烹饪食材之列,造成了川菜以麻辣为突出味型,兼重各种辛香味型的特色。……自乾隆年间开始,辣椒就逐渐代替了食茱萸成为主要的调味品,到嘉庆年间,四川地区的许多方志中已有关于辣椒的记载。辣椒占地不多,不挑气候和土壤,收获期长达半年。光绪《南溪县乡土志》记载,辣椒“二月播子,四月移植”,“粪尤忌晨,初耨治,惟以水和溺注之”。辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用,辣椒的火热、刺激能够盖掉劣质食材的味道,能够“下饭”。品种各异的辣椒通过干制、腌制、酱制等方式加工后,产生丰富多样的食用方法。清末徐心余《蜀游闻见录》记载,“昔先君在雅安厘次,见辣椒一项,每年运入滇省者,价值数十万”。——摘编自于帅《人口迁徙、环境适应与技术改良:辣椒在中国西南地区的传播》

(1) 从材料一表格信息中能得出辣椒在中国种植传播的哪些推论?说明其理由。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,分析清代中期以来川渝地区食辣之风兴盛的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1780年,英国工厂中纺纱机器的使用,大大提高了生产效率,英国的工厂仍拥有全球机械化纱锭数的2/3,欧洲和美国大片地区都依赖可预测的底价棉花供应。1786年,美国的种植园主开始大量种植棉花,美国向英国出口的棉花数量迅速增长。18世纪末美国诞生,宪法对奴隶制的维护,使美国的种植园主有着不受限制的土地、劳工、资本供应和无与伦此的政治权力。奴隶制可以在非常短的时间内动员大量劳动力,而且催生了一种以暴力监管和无休止的剥削为特征的体制,这在劳动密集型工作中和适宜的气候、肥沃的土壤一样重要,1793年,惠特尼建造了一种新轧花机器,将轧花的生产效率提高了50倍。19世纪,联邦政府侵略性地获得了许多新领土,或从外国政府那里获得,或通过武力逼迫美洲印第安人获得,这些土地都非常适宜棉花种植,直到1861年美国内战爆发,棉花产业和奴隶制携手并进、同步发展,美国成了新兴的棉花帝国。

——摘编自(美)斯文 贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

材料二 在美棉引进中,民国政府居功至伟。这一时期,由于经济发展,国内的纺织业对棉花需求猛增。1927年—1931年间,外棉平均每年输入量为2.22亿斤以上,由此带来的成本提高,利权外溢等后果,妨碍了我国棉纺织业的发展。所以政府倾向于用少量金钱,从美国引进适合中国的新品种脱里斯棉,进行本地栽种。1931年9月,实业部向河北实业厅下达农字第八六二号训令,今其“设场试验”。中央决策很快以地方农业管理部门训令的方式,下达到各县区。面对脱里斯棉引进以来所出现的品种退化的现象,1931年,河北省立农事第三试验场由美国购入新脱里斯种和金氏棉进行试种并推广。1931年,河北美棉种植种植面积达118万余亩,总产量也升至1.35亿斤。自1937年起,河北政府开始进行大规模的美棉栽培宣传推广活动。1935年中央设立棉业改进所,其宗旨是“担任各该省之棉作改良及推广事宜。”作为分支机构的河北棉产改进所不久成立。与养蜂,养猪、园艺等事业的昙花一现的不同之处在于,对其的引进和栽培一直贯穿于河北外来物种引进工作的始终,我抗战爆发后,引进工作被迫停止。但战后的各届政府始终将河北棉业的复兴和发展寄托于美棉栽培的普及之上,河北之所以成为如今的农业大省,与早期美棉的大规模引入和大面积栽培是息息相关的。——摘自王晨《全面抗战前(1912-1937)河北外来物种引进分析》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析19世纪上半叶美国成为“棉花帝国”的原因,以及由此产生的影响。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括河北引入美棉的特点。

(3) 根据材料并结合所学知识,比较美国棉花种植与近代河北引入美棉的不同。

2023-2024学年湖北省部分县市区省级示范高中温德克英协作体高二第一学期期末综合性调研考试

历史试题答案和解析

1.A

依据材料“距今约7000至5000年前......右图是仰韶村遗址出土的月牙纹彩陶罐,表面打磨光滑,腹部装饰了一圈类似月牙的纹饰,鼓腹平底,呈红褐色。”,可以看出在新石器时代,黄河流域的仰韶文化已经掌握了制作彩绘陶器的技术,A项正确;

材料涉及的是掌握制作彩陶的技术,未涉及阶级分化,排除B项;

材料未涉及部落之间的状况,排除C项;

材料出土的陶罐,不能证明出现早期国家的雏形,排除D项。

故选:A。

2.C

根据材料“秦至清粮食生产和需求演变图”结合所学知识可知,宋辽金元时期,是中国古代粮食人均占有量最高的时期,而且此时粮食总产量在稳步增长,这得益于在宋代像加了“犁刀”的曲辕犁,“秧马”等各种先进的农具均已配套齐全,我国传统农具发展到宋元,已到达了它的峰巅,C项正确;

人口的不断增加会导致粮食总需求的上升,而不是所有朝代需求量的上升都是由政局的不断变动引起,排除A项;

隋唐新物种的引进包括骆驼、马与葡萄等,与促进了粮食总产量的大增无关,隋唐粮食产量增加得益于曲辕犁、筒车等农业工具的使用,排除B项;

明清人口的大量增加导致粮食总需求量上升,而不是频繁流动导致,排除D项。

故选:C。

3.A

根据材料“明初朱元璋分封诸王时,宗藩分布于全国各处战略要地。明中后期,藩王则主要就封于物产丰富的河南与湖广地区。据统计,有明一代就藩的50位亲王中,12位在河南,19位在湖广”可知,明代分封的变化是由较为均匀的分布转为集中于河南、湖广地区,这是因为明初分封的目的是为了巩固皇室,因而藩王分布于各战略要地。此后,明朝政府收回了藩王在地方的管理权,仅提供优厚的经济待遇,因而藩王集中分封于粮食产量较高的河南、湖广地区,A项正确;

明代的统治中心由南京变为北京,这对于藩王的分封没有多大影响,排除B项;

南宋时期经济重心南移已经完成,明代南北经济文化格局并未改变,排除C项;

材料内容是中央对地方的治理,属于中央集权的变化,排除D项。

故选:A。

4.C

吐蕃是由古代藏族于公元7~9世纪时建于青藏高原的古代藏族政权名,故由材料“因唐制吐蕃来朝,见于宣政殿之故,更名宣政院”,可知宣政院负责管辖西藏地区,故C符合题意;

中书省是元代最高行政机构,故A不符合题意;

辽阳行省和岭北行省均为元朝名称,故BD不符合题意。

故选:C。

5.B

A.清未“西学”取代“汉学”而兴起,主要受外部因素也即西方入侵和西学东渐的影响,与国内封建统治危机和阶级矛盾发展关系不大,故A错误;

B.道咸之际,注重训话考证的“汉学”兴盛,但随着鸦片战争后西方侵略的加剧,学习西方越来越成为学术潮流,“西学”取代“汉学”而兴起,这种变化是因为传统文化无法应对西方侵略的新挑战,故B正确;

C.清末“西学”兴起主要是由于挽救民族危机、学习西方的现实需要,而非因为西学更受国人认可,故C错误;

D.清末“西学”兴起是为了挽救民族危机、学习西方的现实需要,不能体现学术研究脱离现实,故D错误。

故选:B。

6.C

根据题干表格可知,清末新政时期不管是中央的资政院还是地方各省的谘议局,在职能上都具有商讨审议国家或地方财政预决算、税法等事务,是具有模仿西方君主立宪制国家议会的机构,C项正确;题干中不能看出地方权力的增大威胁到中央的权力,材料主要体现了清末新政时期资政院和谘议局的职能,排除A项;据所学可知,清末“新政”最终以失败告终,并没有有效化解政治困局,排除B项;从题干中并不能看到资政院和谘议局的设立是否具有广泛的社会基础,材料信息主要是对资政院和谘议局的介绍,尤其是职能的介绍,排除D项。

7.B

根据材料“各级议会议员由选民直接选举产生。”以及选民的权力“常驻议员由各议会选举产生”可知主要是对民主政治的探索,并非提高民众的政治觉悟,排除A;

根据材料“各级议会议员由选民直接选举产生。”以及选民的权力“常驻议员由各议会选举产生”等分析可知,这是对对边区民主制度设计的探索,体现了中共对民主政治的探索,故B正确;

1937年5月,抗日民族统一战线并未形成,排除C;

材料是对民主政治的探索,并未体现扩大中共的阶级基础,排除D。

故选:B。

8.A

结合所学知识可知,中华人民共和国是人民民主专政的国家,据此依据材料“1949年中华人民共和国的建立,开启了中国法制建设的新纪元”可知A正确;

BC是“五四”宪法的影响,排除;

1997年,中共十五大确立“依法治国”的战略,故排除D。

故选:A。

9.D

材料体现了改革开放以后,我国完善了民族区域自治制度,体现了改革开放推动政治文明的进步,D正确;

ABC均和材料无关,排除。

故选:D。

10.C

从材料“我国1990、1992、1994、1996年四个年度的部分商品价格变动情况”可知市场调节的比例不断增加,政府控制的价格比例不断的缩小。反映出我国逐渐的由计划经济体制向市场经济体制转变,有利于中国社会经济的转型,C正确;

ABD选项不符合题干的特征,排除。

故选:C。

11.A

据材料“刻有……铭文”可知,这是我国古代官营手工业的问责制,将制造者和管理者的名字刻在器物上,说明生产管理制度严格,故选A项。材料“记录……名字”可知,体现了手工业的生产环节,战争日益频繁与主旨不符,排除B项;工商食官政策是西周时期的经济政策,春秋时期私商大量出现,冲击了工商食官政策,排除C项;材料强调战国时期手工业领域的生产管理情况,劳动作用凸显与主旨不符,排除D项。

12.B

从材料“18世纪,欧洲国家出版的文化工具书纷纷使用了本国的语言”可以看出,用民族文字来印刷书籍体现出民族意识的觉醒,B正确;

ACD选项不符合题干的特征,排除。

故选:B。

13.B

根据材料“20世纪50年代中期,美国对社会保险法进行修订,适用范围扩大到独立从业人员。增加7%的社会保险赔偿金也得到国会通过。修改公平劳动标准法,将最低工资从每小时75美分提高到1美元”可知,美国政府对社会保险法的适用范围、赔偿金、最低工资方面进行了改革,体现其加强国家的干预,B项正确;

材料无法体现美国此时的社保制度是否完善,排除A项;

社保改革是为了缓和社会矛盾,不能起到缩小贫富差距的作用,排除C项;

这些措施无法解决美国社会的基本矛盾,排除D项。故选:B。

14.D

根据材料可知,韩国爆发金融危机,韩元迅速贬值,国家外汇储备下降,国际货币基金组织向韩国提供巨额贷款,体现了国际货币基金组织缓解成员国国际收支不平衡的状况的宗旨,D项正确;

1971年,在美元出现危机的情况下,美国政府不得不宣布停止美元兑换黄金,布雷顿森林体系瓦解。A项不符合材料内容,排除A项;

国际货币基金组织缓解成员国国际收支不平衡的状况,B项不符合材料主旨,排除B项;

经济全球化是一种发展趋势,C项“建立了全球经济一体化的国际格局”说法不恰当,排除C项。

故选:D。

15.B

根据材料并结合所学可知,科技在生产方式中发挥了重要作用,B项正确;

生产工具革新有利于经济要素的变动,排除A项;

科学技术与社会生产联系日益紧密,排除C项;

D项与材料主旨无关,排除D项。

故选:B。

16.C

根据材料“中国绝大部分作物不像澳大利亚、新西兰这些国家依靠大农场,而是由小农来生产,如果小农对市场的连接并不顺畅,那么他们的市场参与就是有限的,不仅会缺乏商业导向,而且还会对商业环境造成很大的风险”结合所学知识可知,我国不是大农场,而是由小农来生产,因此,小农面临不同的市场机遇是非常谨慎的,说明我国的粮食安全问题需要政府进行政策规范服务和正确引导,C项正确;

材料中没有体现依靠国际贸易建立稳定的粮食供给,排除A项;

解决社会粮食需求与供给之间的矛盾,与材料信息不符,排除B项;

材料中没有体现建立中央和地方分级储备调节的制度,排除D项。

故选:C。

17.【小题1】法律体系相对完整(具备律、令、格、式四种形式);法律制度不断完善;以维护君主专制统治为核心;对后世影响深远。

【小题2】原因:封建封君封臣制度阻碍法律的统一和施行;罗马法不适应封建自然经济的发展;基督教文化的挤压;落后民族统治者未能吸收传承。

18.【小题1】历史背景:二战前国际金融领域呈现出一种无序状态,战后各国经济政治实力发生重大变化(或战后美国成为资本主义世界的盟主,实力空前强大);美国实行对外经济扩张,企图掌握世界经济霸权。特征:以美元为中心的资本主义世界货币体系。

【小题2】变化:由英法美等国货币主导转向美元主导。产生了国际金融货币协调机构。

【小题3】评述:援助范围比较广泛;有利于医治战争创伤,促进战后欧洲重建,有利于战后世界经济的发展;但也反映了美国在当中占据主导地位。

19.【小题1】推论以及理由:从最初的海椒、番椒名称推断辣椒可能自海外传入中国;从记录的地点变化推论辣椒是从沿海地区逐步传入西南、西北内陆地区;从记录的时间推论辣椒的传播种植经历漫长的时间阶段;早期记录中多有“可观”、“不可食”到后期记录“味极辣”、“可食”,说明辣椒从观赏植物到食物的变化。

【小题2】原因:外地移民迁入川渝带来辣椒的种植和食辣的习惯;川渝地区的土壤、气候适宜辣椒种植,民众具有好辛香的饮食传统;辣椒具有开胃消食、散寒除湿的作用,适合社会下层民众的需要;辣椒种植技术和加工技术的发展;社会需求促进辣椒广泛种植,商品化程度提高等。

20.【小题1】原因:工业革命前后英国对棉花的巨大需求;优越的自然条件;领土扩张和棉花种植区的扩大;近代交通的发展;轧棉机的发明;黑人奴隶制保证了大量廉价的劳动力。

影响:壮大了美国种植园经济,巩固了南方奴隶制度;降低了英国工业革命成本,提升其在世界市场的竞争力;推动世界市场进一步扩展。

【小题2】特点:由进口棉花到引进棉种自行栽种;重视宣传和研究工作;从中央到地方高度重视;栽种的面积大,产量高;引进、试验和推广相结合;持续时间长;受战争的影响大。

【小题3】不同:美国棉花种植发生于英国工业革命之际,河北引入美棉发生于列强侵略和国民政府致力于经济建设的背景下;美国棉花种植的组织者是南方种植园奴隶主,河北引入美棉的组织者则是中央和地方各级政府;美国棉花种植服从和服务于世界市场需要,河北引入美棉主要供应本国民族工业;美国棉花种植以残酷压榨黑奴的劳动为代价,河北引入美棉则丰富了当地农民的种植选择。

同课章节目录