苏教版一年级下册科学第二单元《水》教材分析(课件)(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版一年级下册科学第二单元《水》教材分析(课件)(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-02 09:29:22 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

一年级下册第二单元

《水》

教 材 分 析

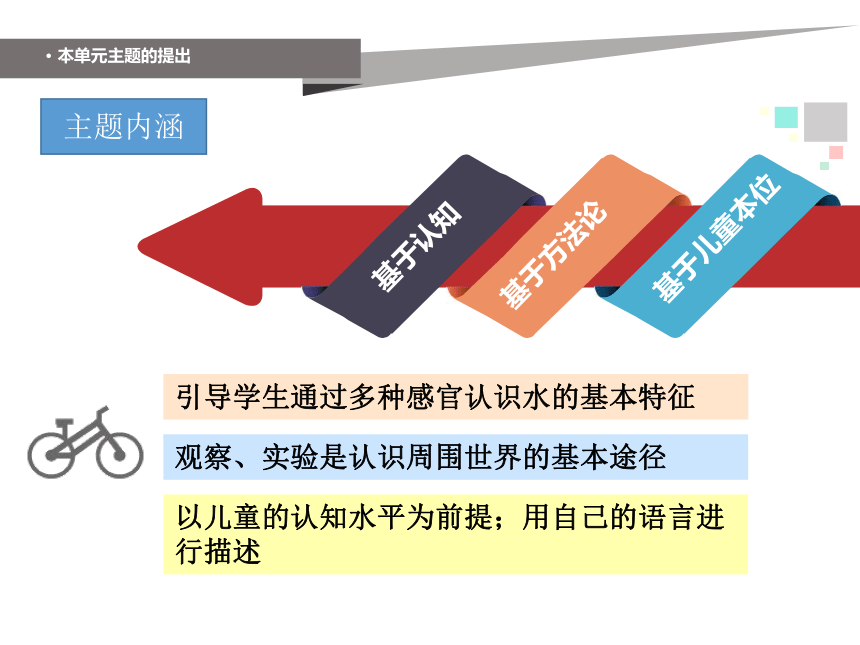

设计意图

基于认知

基于方法论

基于儿童本位

· 本单元主题的提出

主题内涵

引导学生通过多种感官认识水的基本特征

观察、实验是认识周围世界的基本途径

以儿童的认知水平为前提;用自己的语言进行描述

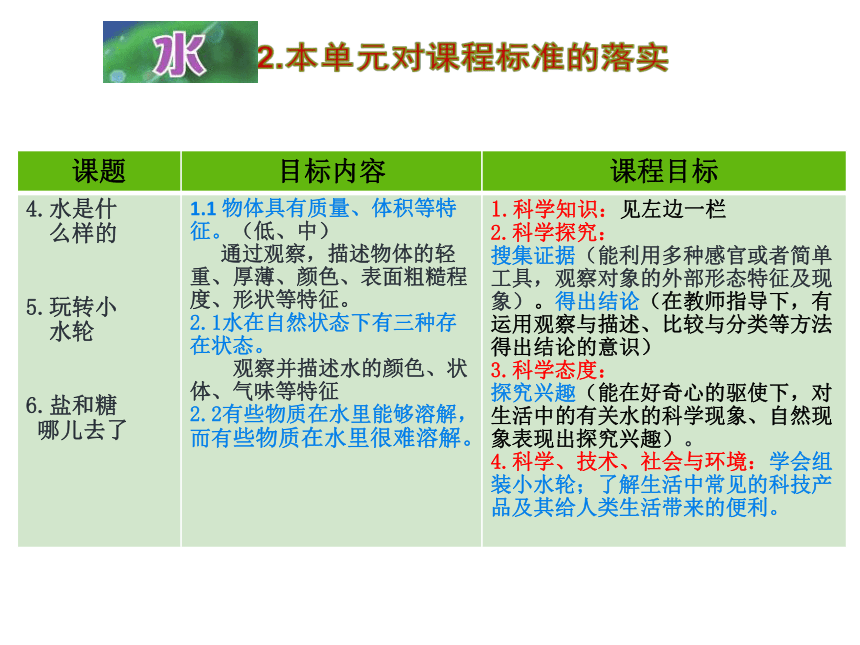

课题 目标内容 课程目标

4.水是什 么样的 5.玩转小 水轮 6.盐和糖 哪儿去了 1.1 物体具有质量、体积等特征。(低、中) 通过观察,描述物体的轻重、厚薄、颜色、表面粗糙程度、形状等特征。 2.1水在自然状态下有三种存在状态。 观察并描述水的颜色、状体、气味等特征 2.2有些物质在水里能够溶解,而有些物质在水里很难溶解。 1.科学知识:见左边一栏

2.科学探究:

搜集证据(能利用多种感官或者简单工具,观察对象的外部形态特征及现象)。得出结论(在教师指导下,有运用观察与描述、比较与分类等方法得出结论的意识)

3.科学态度:

探究兴趣(能在好奇心的驱使下,对生活中的有关水的科学现象、自然现象表现出探究兴趣)。

4.科学、技术、社会与环境:学会组装小水轮;了解生活中常见的科技产品及其给人类生活带来的便利。

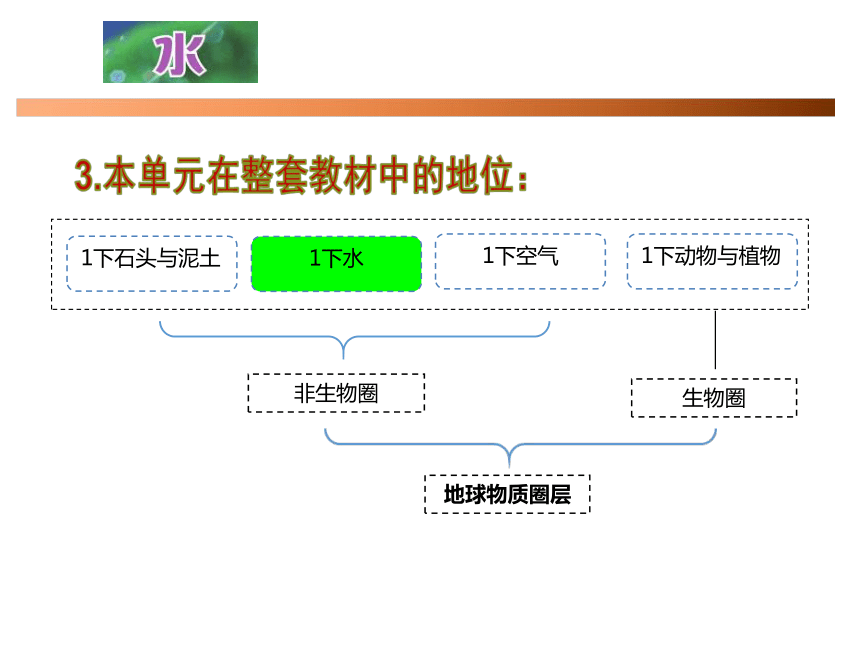

1下水

1下空气

1下石头与泥土

非生物圈

生物圈

1下动物与植物

地球物质圈层

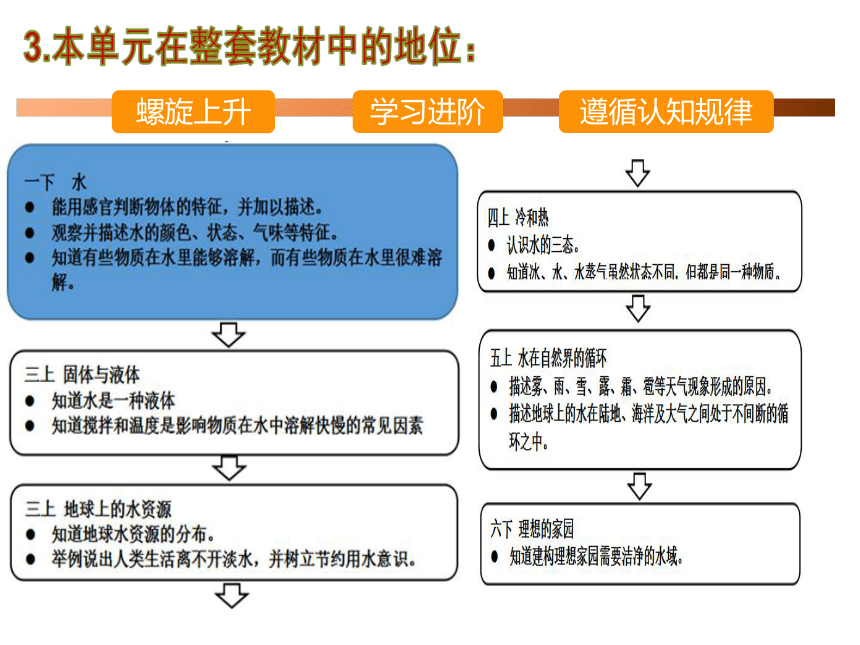

螺旋上升

学习进阶

遵循认知规律

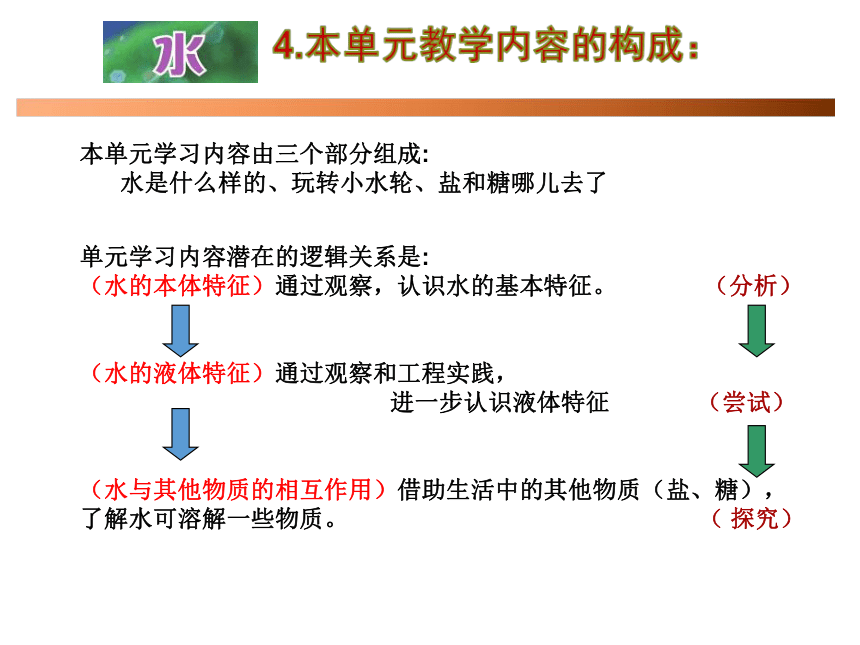

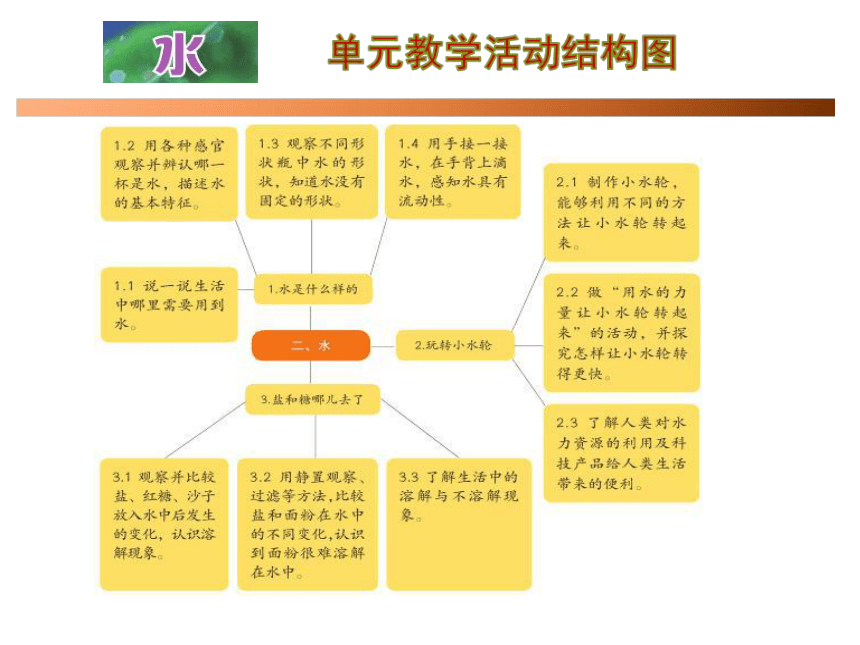

本单元学习内容由三个部分组成:

水是什么样的、玩转小水轮、盐和糖哪儿去了

单元学习内容潜在的逻辑关系是:

(水的本体特征)通过观察,认识水的基本特征。 (分析)

(水的液体特征)通过观察和工程实践,

进一步认识液体特征 (尝试)

(水与其他物质的相互作用)借助生活中的其他物质(盐、糖),了解水可溶解一些物质。 ( 探究)

☆通过交流科学家与工程师的工作,知道科学家与工程师分别是干什么工作的人。

☆通过科学小实验与设计制作活动,体验科学研究与工程实践的过程,获得发现与制作的乐趣。

☆通过经历具体的操作活动,意识到制定与遵守科学课规则的重要性。

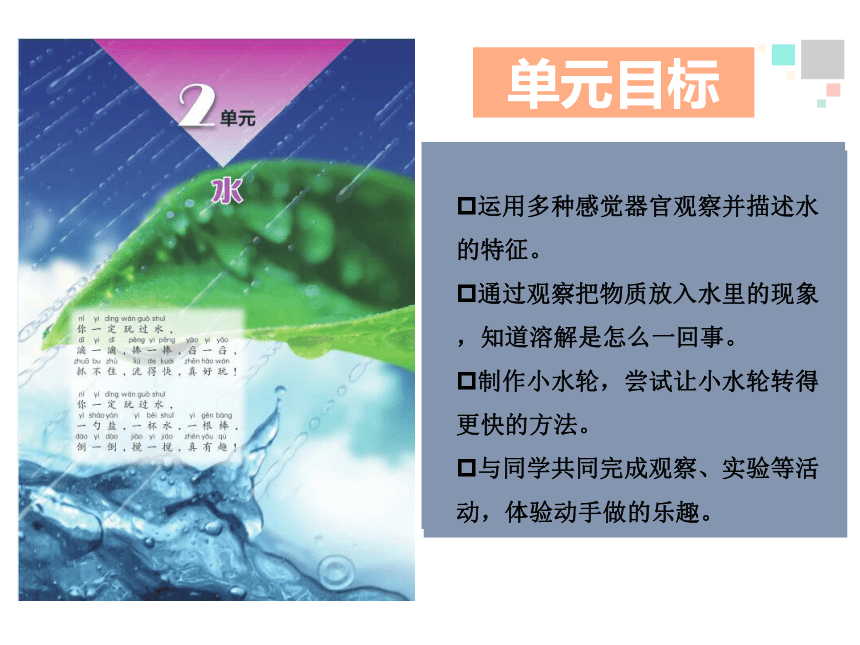

运用多种感觉器官观察并描述水的特征。

通过观察把物质放入水里的现象,知道溶解是怎么一回事。

制作小水轮,尝试让小水轮转得更快的方法。

与同学共同完成观察、实验等活动,体验动手做的乐趣。

单元目标

活动框架

本课内容以生活经验为起点,逐层递进地安排教学内容:

第一个内容:交流哪里用到水

第二个内容:描述水的基本特征

第三个内容:观察水没有稳定的形状。

第四个内容:感知水的流动性

第五个内容:交流水在大自然中的流动规律

教学目标:

熟练运用各种感官辨认哪一杯是水,说出水的基本特征:没有颜色、没有气味、没有味道、透明等。

通过把同样多的水倒入不同的瓶子,知道水没有固定的形状;通过用手接水,在手背上滴水,知道水可以流动。

学会用气泡图呈现对水的特征的认识。

本活动意在调动学生已有的生活经验,谈谈生活中哪里需要用到水,感知水在人们生活中的重要性。

●这个问题对于学生来说没有难度,建议请学生自己说,充分表达生活中的经验,再利用教材上的或者教师自己补充的图片,扩充一些生活用水的类别。

●这仅仅是一个引入话题的活动,不要占用太多的教学时间,也可以放到最后去教学。

注意:

一年级学生容易受同伴影响而局限于某一方面的表达,要启发学生想到生活的方方面面。

1.1交流哪里用到水

选择牛奶、糖水、白醋、水四种液体,利于学生用看颜色、闻气味、尝味道的方法,运用多种感官进行排除与辨认。

在辨认过程中尝试用科学的语言进行描述,用气泡图的方法归纳整理水的基本特征。

●找到水不是唯一目的,重要的是分析找到水的过程,启发学生用词语描述水的基本特征,进一步巩固认识物体特征的一般观察方法:用眼睛看、用鼻子闻、用舌头尝。

●对于一年级学生来说,教师需要解释气泡图,并示范填写第一个。本课结束,气泡图就一直挂在教室,帮助学生逐步、全面丰富认识水的基本特征。

●在此要强调正确的闻和尝的方法。

注意:

●气味和味道的区分对学生来说是难点,虽然一年级上有所学习,但因为日常生活中并不注意这个区分,因此教师在课中需要不断纠正、强调。

●透明、无色和白色也是学生容易混淆的,教师需要通过多例举的方法帮助学生区分。

1.2描述水的基本特征

1.3观察水没有稳定的形状。

水没有固定的形状对于一年级学生来说有点抽象,这个活动就是要通过自己玩一玩,形象感知水倒入不同形状的瓶子,就呈现瓶子的形状,说明水没有固定的形状。

●瓶子不一定要是教材呈现的这几种,只要是形状有差异、透明的,便于学生观察即可。

●可以是班级活动,也可以是小组活动。如果是小组活动,由于一年级学生倒水的技能不足,最好是塑料瓶,并给予他们充足的倒水和观察、描述的时间。

●教学中需要再一次强调正确的闻和尝的方法。

●活动结束,由学生归纳气泡图上的填写。

1.4感知水的流动性。

通过用手接水和手背上滴水的活动,感知水具有流动性,进一步完善对水的特征的认识。

●接水活动可以由教师演示,有条件的让学生活动。

●在手背上滴水的活动,可以让学生在学会正确使用滴管的基础上,在手背上先一滴一滴地滴,再多滴一些,细致观察水是怎样流动的。

●一定要给学生准备抹布。

●活动结束后需要学生自己进行归纳总结,并及时补充气泡图。

活动记录

1.4交流水在大自然中的流动规律

此交流聚焦于知道水(液态)在大自然中是从上向下流的,并为下一课做好铺垫,而不是重在水流动的过程。

●教师要善于引导,先让学生说在不同的自然环境中水怎样流,然后,请学生思考:水的流动有什么规律。

●为了配合教学,需要准备一些自热水流动的图片或视频。

本课以水轮为核心,融合技术,由组装、探究、运用三个环环相扣的环节组成:

第一个活动:装小水轮、转小水轮

第二个活动:用水让小水轮快转;

第三个活动:了解水轮的运用。

教学目标:

学习利用生活中的材料和简单工具组装一个可以转动的小水轮。

能有意识地通过公平对比,发现水位的高低、水流量的大小会影响小水轮转动的快慢。

通过看图片和相关视频,了解人类对水力资源的开发与利用。

2.1装小水轮、转小水轮

通过动手做,认识小水轮的结构,并尝试自己解决一些技术上的小难题。

用多种方法玩小水轮是为了检验小水轮是否转动灵活,从技术的角度为后续研究打下基础。

○教师先展示现成的小水轮玩具,让学生建立直观的认识,再引导学生利用生活中的材料,制作一个用来做后续研究的小水轮。

○考虑到一年级学生的动手能力,教师最好事先在安装叶片和轴的位置做好一次处理,这样比较安全也比较节约时间。

○选择的铅丝要尽量直且硬,不然会影响小水轮的转动,影响后续研究。

○可以不用教材中推荐使用材料,教师可以自己选择器材。

在认识水的流动性基础上感知流动的水有力量。

通过两组探究实验,引导学生发现水位的高低、水流量的大小会影响小水轮转动的快慢。

○用水玩小水轮,要放手多让学生玩玩,熟悉小水轮的玩法,这对后续的研究会有帮助。

○对于让小水轮转得更快的方法,先让学生说说自己的看法,再出示实验器材,启发学生想想怎么用这些器材去试试自己的想法,学生可能考虑不了那么多公平的因素,教师适当引导关注这些条件即可。

○对比实验对于一年级学生来说有难度,教师可以借助有结构的器材帮助学生关注这个问题,同时降低实验的难度。

2.2用水让小水轮快转

利用图片或视频资料,了解人类对水力资源的利用及其给人类生活带来的便利。

○这部分内容离学生生活比较远,教学时,要利用图片、视频、配套资源等形象直观地介绍实例。

○也可以增加一些:如洗车场高压喷水枪、利用水力碎石、水力磨面粉等。

2.3了解水轮的运用

本课按照概念理解的一般顺序(认识——比对——生活现象)展开教学活动。

第一个活动:认识溶解现象

第二个活动:比较易溶解于难溶解的不同

第三个活动:交流生活中的溶解现象

教学目标:

能观察并描述物质放进水里的溶解和不溶解现象。

举例说明有些物质容易溶解在水中, 哪些难以溶解在水中。

能利用过滤的方法发展对溶解特征的认识。

意识到溶解在人们生活中的广泛性和重要性,体验研究溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。

用比较典型事物的方法,初步建立溶解的概念。

●用红糖而不用白糖,是因为红糖溶解后液体本身的颜色会有变化,但仍然是透明的,以此增加学生对溶解本质的认识。

●提供的盐、红糖、沙子不能过多,沙子最好洗净再用。

●在三个杯子中放入一样多的水,放入物质前,先让学生描述三种物质是什么样的。放入后,一定要强调:先静置一会,再用搅拌棒按顺时针方向轻轻搅拌,再静置3分钟左右后观察水中物质的变化及水的变化。

●要善于用问题引导:怎样描述盐在水中的状态?怎样描述沙子在水中的状态?观察到哪些现象说明盐和红糖溶解了,而沙子没有溶解?帮助学生逐步发现溶解的主要特征。

3.1认识溶解现象

面粉放入水中能溶解吗?这是一个可以引发争议的话题,给学生带来更多关于溶解问题的思考。

●要善于引导学生说理由。教学时,先把面粉放入水中静置后让学生仔细观察,让学生说出自己的判断及理由;再教给学生用过滤的方法进行观察与比较;滤纸上留下了什么?盐水和面粉水过滤后的现象一样吗?帮助学生分析看到的现象,最终完善对溶解的认识。

●如果时间不够,教师可提前准备好静置的面粉水,让学生进行观察比较、分析。

3.2比较易溶解于难溶解的不同

引导学生关注生活中的溶解现象,这是一个来自生活的话题,但也是个蛮复杂的话题。

●学生可能缺乏这方面的认知,所以教学时要根据学生的具体情况来考虑。可以拿教材中的图片来辨析;也可以从学生生活经验出发谈自己的看法。也或可以让学生在课后把自己拿捏不定的去做做实验,茎判断。

●至于“油在水里是否能溶解” ,教学时,教师可以演示给学生看,把油倒入水中,经过搅拌,油还是浮在水面一层。这说明油很难溶解在水里。

●一定要提醒学生:在家做实验注意安全。

3.3交流生活中的溶解现象

课时建议

课时建议

课名 课时建议

4.水是什么样的 1

5.玩转小水轮 1

6.盐和糖去哪儿了 1

总课时 3

一年级下册第二单元

《水》

教 材 分 析

设计意图

基于认知

基于方法论

基于儿童本位

· 本单元主题的提出

主题内涵

引导学生通过多种感官认识水的基本特征

观察、实验是认识周围世界的基本途径

以儿童的认知水平为前提;用自己的语言进行描述

课题 目标内容 课程目标

4.水是什 么样的 5.玩转小 水轮 6.盐和糖 哪儿去了 1.1 物体具有质量、体积等特征。(低、中) 通过观察,描述物体的轻重、厚薄、颜色、表面粗糙程度、形状等特征。 2.1水在自然状态下有三种存在状态。 观察并描述水的颜色、状体、气味等特征 2.2有些物质在水里能够溶解,而有些物质在水里很难溶解。 1.科学知识:见左边一栏

2.科学探究:

搜集证据(能利用多种感官或者简单工具,观察对象的外部形态特征及现象)。得出结论(在教师指导下,有运用观察与描述、比较与分类等方法得出结论的意识)

3.科学态度:

探究兴趣(能在好奇心的驱使下,对生活中的有关水的科学现象、自然现象表现出探究兴趣)。

4.科学、技术、社会与环境:学会组装小水轮;了解生活中常见的科技产品及其给人类生活带来的便利。

1下水

1下空气

1下石头与泥土

非生物圈

生物圈

1下动物与植物

地球物质圈层

螺旋上升

学习进阶

遵循认知规律

本单元学习内容由三个部分组成:

水是什么样的、玩转小水轮、盐和糖哪儿去了

单元学习内容潜在的逻辑关系是:

(水的本体特征)通过观察,认识水的基本特征。 (分析)

(水的液体特征)通过观察和工程实践,

进一步认识液体特征 (尝试)

(水与其他物质的相互作用)借助生活中的其他物质(盐、糖),了解水可溶解一些物质。 ( 探究)

☆通过交流科学家与工程师的工作,知道科学家与工程师分别是干什么工作的人。

☆通过科学小实验与设计制作活动,体验科学研究与工程实践的过程,获得发现与制作的乐趣。

☆通过经历具体的操作活动,意识到制定与遵守科学课规则的重要性。

运用多种感觉器官观察并描述水的特征。

通过观察把物质放入水里的现象,知道溶解是怎么一回事。

制作小水轮,尝试让小水轮转得更快的方法。

与同学共同完成观察、实验等活动,体验动手做的乐趣。

单元目标

活动框架

本课内容以生活经验为起点,逐层递进地安排教学内容:

第一个内容:交流哪里用到水

第二个内容:描述水的基本特征

第三个内容:观察水没有稳定的形状。

第四个内容:感知水的流动性

第五个内容:交流水在大自然中的流动规律

教学目标:

熟练运用各种感官辨认哪一杯是水,说出水的基本特征:没有颜色、没有气味、没有味道、透明等。

通过把同样多的水倒入不同的瓶子,知道水没有固定的形状;通过用手接水,在手背上滴水,知道水可以流动。

学会用气泡图呈现对水的特征的认识。

本活动意在调动学生已有的生活经验,谈谈生活中哪里需要用到水,感知水在人们生活中的重要性。

●这个问题对于学生来说没有难度,建议请学生自己说,充分表达生活中的经验,再利用教材上的或者教师自己补充的图片,扩充一些生活用水的类别。

●这仅仅是一个引入话题的活动,不要占用太多的教学时间,也可以放到最后去教学。

注意:

一年级学生容易受同伴影响而局限于某一方面的表达,要启发学生想到生活的方方面面。

1.1交流哪里用到水

选择牛奶、糖水、白醋、水四种液体,利于学生用看颜色、闻气味、尝味道的方法,运用多种感官进行排除与辨认。

在辨认过程中尝试用科学的语言进行描述,用气泡图的方法归纳整理水的基本特征。

●找到水不是唯一目的,重要的是分析找到水的过程,启发学生用词语描述水的基本特征,进一步巩固认识物体特征的一般观察方法:用眼睛看、用鼻子闻、用舌头尝。

●对于一年级学生来说,教师需要解释气泡图,并示范填写第一个。本课结束,气泡图就一直挂在教室,帮助学生逐步、全面丰富认识水的基本特征。

●在此要强调正确的闻和尝的方法。

注意:

●气味和味道的区分对学生来说是难点,虽然一年级上有所学习,但因为日常生活中并不注意这个区分,因此教师在课中需要不断纠正、强调。

●透明、无色和白色也是学生容易混淆的,教师需要通过多例举的方法帮助学生区分。

1.2描述水的基本特征

1.3观察水没有稳定的形状。

水没有固定的形状对于一年级学生来说有点抽象,这个活动就是要通过自己玩一玩,形象感知水倒入不同形状的瓶子,就呈现瓶子的形状,说明水没有固定的形状。

●瓶子不一定要是教材呈现的这几种,只要是形状有差异、透明的,便于学生观察即可。

●可以是班级活动,也可以是小组活动。如果是小组活动,由于一年级学生倒水的技能不足,最好是塑料瓶,并给予他们充足的倒水和观察、描述的时间。

●教学中需要再一次强调正确的闻和尝的方法。

●活动结束,由学生归纳气泡图上的填写。

1.4感知水的流动性。

通过用手接水和手背上滴水的活动,感知水具有流动性,进一步完善对水的特征的认识。

●接水活动可以由教师演示,有条件的让学生活动。

●在手背上滴水的活动,可以让学生在学会正确使用滴管的基础上,在手背上先一滴一滴地滴,再多滴一些,细致观察水是怎样流动的。

●一定要给学生准备抹布。

●活动结束后需要学生自己进行归纳总结,并及时补充气泡图。

活动记录

1.4交流水在大自然中的流动规律

此交流聚焦于知道水(液态)在大自然中是从上向下流的,并为下一课做好铺垫,而不是重在水流动的过程。

●教师要善于引导,先让学生说在不同的自然环境中水怎样流,然后,请学生思考:水的流动有什么规律。

●为了配合教学,需要准备一些自热水流动的图片或视频。

本课以水轮为核心,融合技术,由组装、探究、运用三个环环相扣的环节组成:

第一个活动:装小水轮、转小水轮

第二个活动:用水让小水轮快转;

第三个活动:了解水轮的运用。

教学目标:

学习利用生活中的材料和简单工具组装一个可以转动的小水轮。

能有意识地通过公平对比,发现水位的高低、水流量的大小会影响小水轮转动的快慢。

通过看图片和相关视频,了解人类对水力资源的开发与利用。

2.1装小水轮、转小水轮

通过动手做,认识小水轮的结构,并尝试自己解决一些技术上的小难题。

用多种方法玩小水轮是为了检验小水轮是否转动灵活,从技术的角度为后续研究打下基础。

○教师先展示现成的小水轮玩具,让学生建立直观的认识,再引导学生利用生活中的材料,制作一个用来做后续研究的小水轮。

○考虑到一年级学生的动手能力,教师最好事先在安装叶片和轴的位置做好一次处理,这样比较安全也比较节约时间。

○选择的铅丝要尽量直且硬,不然会影响小水轮的转动,影响后续研究。

○可以不用教材中推荐使用材料,教师可以自己选择器材。

在认识水的流动性基础上感知流动的水有力量。

通过两组探究实验,引导学生发现水位的高低、水流量的大小会影响小水轮转动的快慢。

○用水玩小水轮,要放手多让学生玩玩,熟悉小水轮的玩法,这对后续的研究会有帮助。

○对于让小水轮转得更快的方法,先让学生说说自己的看法,再出示实验器材,启发学生想想怎么用这些器材去试试自己的想法,学生可能考虑不了那么多公平的因素,教师适当引导关注这些条件即可。

○对比实验对于一年级学生来说有难度,教师可以借助有结构的器材帮助学生关注这个问题,同时降低实验的难度。

2.2用水让小水轮快转

利用图片或视频资料,了解人类对水力资源的利用及其给人类生活带来的便利。

○这部分内容离学生生活比较远,教学时,要利用图片、视频、配套资源等形象直观地介绍实例。

○也可以增加一些:如洗车场高压喷水枪、利用水力碎石、水力磨面粉等。

2.3了解水轮的运用

本课按照概念理解的一般顺序(认识——比对——生活现象)展开教学活动。

第一个活动:认识溶解现象

第二个活动:比较易溶解于难溶解的不同

第三个活动:交流生活中的溶解现象

教学目标:

能观察并描述物质放进水里的溶解和不溶解现象。

举例说明有些物质容易溶解在水中, 哪些难以溶解在水中。

能利用过滤的方法发展对溶解特征的认识。

意识到溶解在人们生活中的广泛性和重要性,体验研究溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。

用比较典型事物的方法,初步建立溶解的概念。

●用红糖而不用白糖,是因为红糖溶解后液体本身的颜色会有变化,但仍然是透明的,以此增加学生对溶解本质的认识。

●提供的盐、红糖、沙子不能过多,沙子最好洗净再用。

●在三个杯子中放入一样多的水,放入物质前,先让学生描述三种物质是什么样的。放入后,一定要强调:先静置一会,再用搅拌棒按顺时针方向轻轻搅拌,再静置3分钟左右后观察水中物质的变化及水的变化。

●要善于用问题引导:怎样描述盐在水中的状态?怎样描述沙子在水中的状态?观察到哪些现象说明盐和红糖溶解了,而沙子没有溶解?帮助学生逐步发现溶解的主要特征。

3.1认识溶解现象

面粉放入水中能溶解吗?这是一个可以引发争议的话题,给学生带来更多关于溶解问题的思考。

●要善于引导学生说理由。教学时,先把面粉放入水中静置后让学生仔细观察,让学生说出自己的判断及理由;再教给学生用过滤的方法进行观察与比较;滤纸上留下了什么?盐水和面粉水过滤后的现象一样吗?帮助学生分析看到的现象,最终完善对溶解的认识。

●如果时间不够,教师可提前准备好静置的面粉水,让学生进行观察比较、分析。

3.2比较易溶解于难溶解的不同

引导学生关注生活中的溶解现象,这是一个来自生活的话题,但也是个蛮复杂的话题。

●学生可能缺乏这方面的认知,所以教学时要根据学生的具体情况来考虑。可以拿教材中的图片来辨析;也可以从学生生活经验出发谈自己的看法。也或可以让学生在课后把自己拿捏不定的去做做实验,茎判断。

●至于“油在水里是否能溶解” ,教学时,教师可以演示给学生看,把油倒入水中,经过搅拌,油还是浮在水面一层。这说明油很难溶解在水里。

●一定要提醒学生:在家做实验注意安全。

3.3交流生活中的溶解现象

课时建议

课时建议

课名 课时建议

4.水是什么样的 1

5.玩转小水轮 1

6.盐和糖去哪儿了 1

总课时 3