苏教版一年级下册科学第三单元《空气》教材分析(课件)(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版一年级下册科学第三单元《空气》教材分析(课件)(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-02 09:28:27 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

一年级下册第三单元

《空气》

教 材 分 析

设计意图

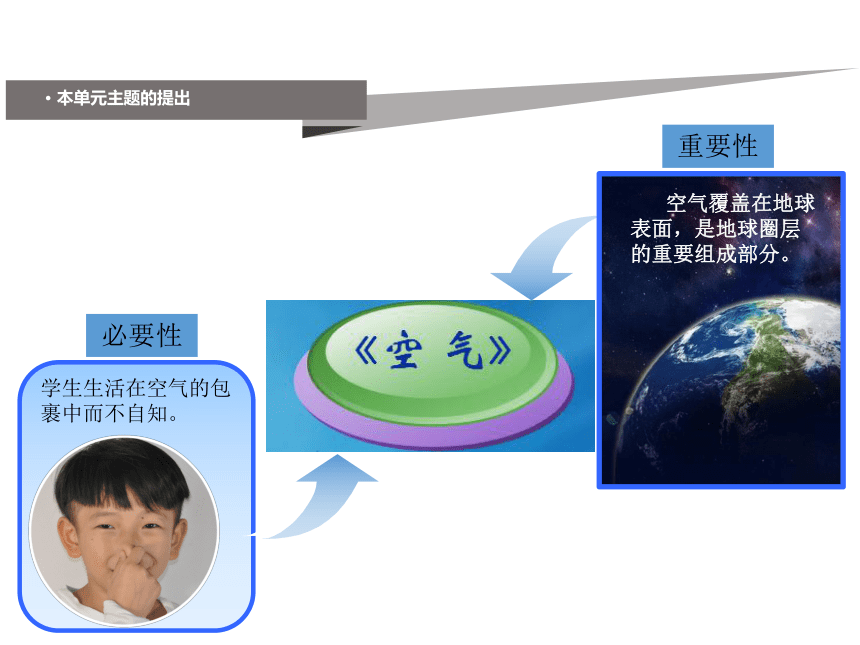

本单元主题的提出

1

本单元对《课程标准》的落实

2

本单元次级主题的构成

4

本单元在本册教材中的地位

3

3

学生生活在空气的包裹中而不自知。

《空 气》

空气覆盖在地球表面,是地球圈层的重要组成部分。

· 本单元主题的提出

重要性

必要性

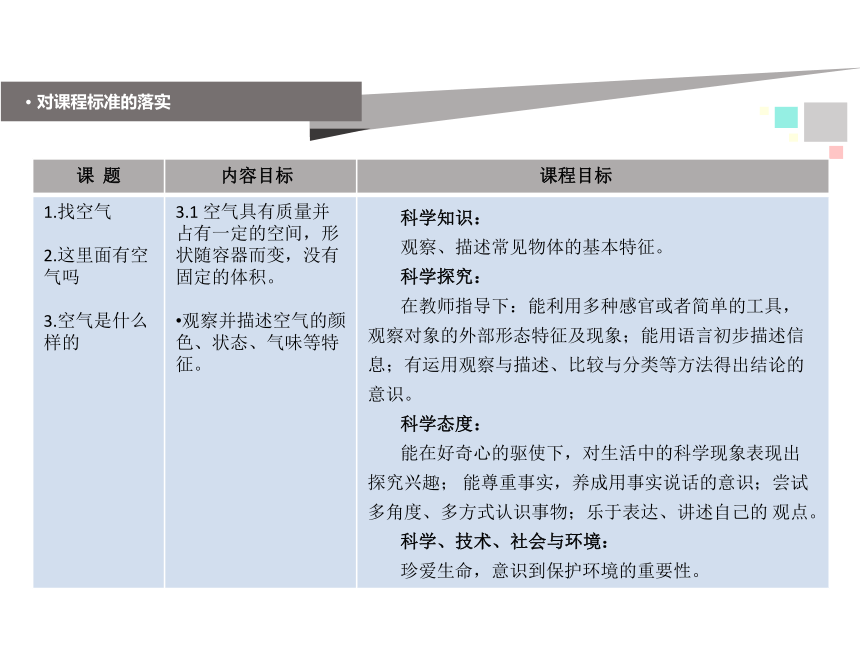

· 对课程标准的落实

课 题 内容目标 课程目标

1.找空气 2.这里面有空气吗 3.空气是什么样的 3.1 空气具有质量并占有一定的空间,形状随容器而变,没有固定的体积。 观察并描述空气的颜色、状态、气味等特征。 科学知识:

观察、描述常见物体的基本特征。

科学探究:

在教师指导下:能利用多种感官或者简单的工具,观察对象的外部形态特征及现象;能用语言初步描述信息;有运用观察与描述、比较与分类等方法得出结论的意识。

科学态度:

能在好奇心的驱使下,对生活中的科学现象表现出探究兴趣; 能尊重事实,养成用事实说话的意识;尝试多角度、多方式认识事物;乐于表达、讲述自己的 观点。

科学、技术、社会与环境:

珍爱生命,意识到保护环境的重要性。

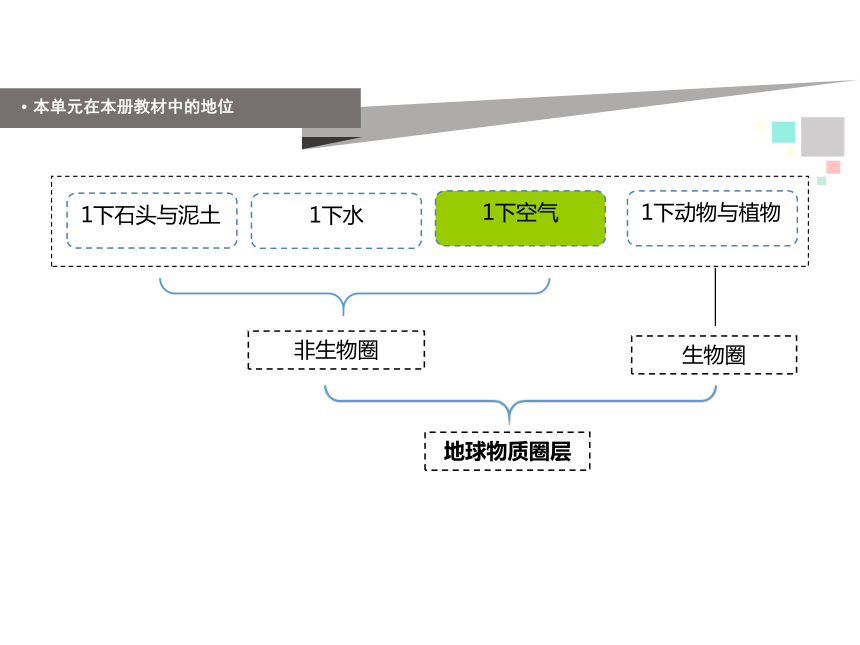

· 本单元在本册教材中的地位

1下水

1下空气

1下石头与泥土

非生物圈

生物圈

1下动物与植物

地球物质圈层

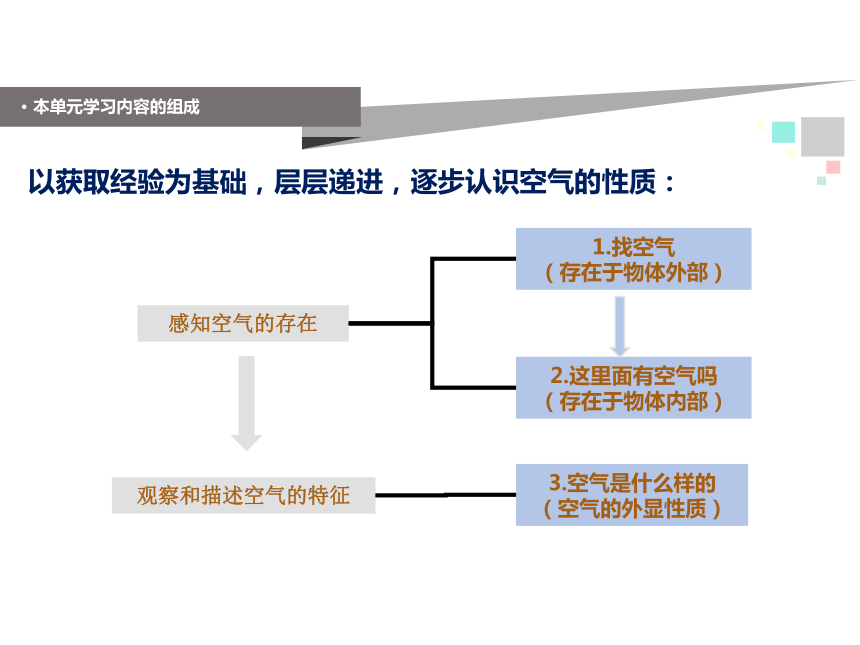

· 本单元学习内容的组成

感知空气的存在

观察和描述空气的特征

1.找空气

(存在于物体外部)

2.这里面有空气吗

(存在于物体内部)

3.空气是什么样的

(空气的外显性质)

以获取经验为基础,层层递进,逐步认识空气的性质:

☆通过交流科学家与工程师的工作,知道科学家与工程师分别是干什么工作的人。

☆通过科学小实验与设计制作活动,体验科学研究与工程实践的过程,获得发现与制作的乐趣。

☆通过经历具体的操作活动,意识到制定与遵守科学课规则的重要性。

☆ 能够运用多种方法“找出”空气,知道我们的周围有空气。

☆通过观察与类比,描述空气的特点。

☆通过憋气活动,意识到人类的生存离不开空气。

☆能够积极参与对空气的研究,乐于交流与分享。

单元目标

活动框架

· 单元活动框架

◆通过在不同地点装空气的活动,发现我们的周围有一种能将袋子撑得鼓鼓的东西。

◆通过做将袋子里的空气放出来的活动,调动多种感官,感知空气的存在。

◆通过憋气的活动,知道人类的生存离不开空气。

教学目标:

本课以体验为核心,逐渐展开三个活动:

第一个活动——捉空气。

第二个活动——感受空气(触觉、听觉、视觉)。

第三个活动——憋气。

在不同的地点用塑料袋兜空气,引导学生发现:在我们周围的确存在一种看不见、摸不着的东西,它可以将塑料袋撑得鼓鼓的。

1.1捉空气

学生会比较喜欢到窗口、电风扇下、树下找空气,所以要带领学生拓展思路,注意找空气地点的多样性。

☆用塑料袋兜到空气后,要迅速收紧并捏住袋口。这一动作需要教师进行示范,并指导学生稍加练习。

☆要特别提醒学生保证空气装得鼓鼓的,接下来的学习中要用到。

1.2调动多种感官感受空气

用不同的方法把袋子里的东西放出来,可以用皮肤感受到、用耳朵听到、用眼睛看到“空气”。通过多种感官的参与,引导学生更加清晰和全面地感受到空气的存在,并学习一些可以直观感受到空气存在的方法。

提醒学生仔细观察实验现象, 引导学生认识到通过观察水中的气泡可以“找到空气”(这种方法非常重要,在第二课和第三课的学习中都将用到)。

需要指导学生捏紧袋口的方法。

活动中注意安全,使用安全图钉。

在第三个小活动中要特别提醒学生,孔要扎在塑料袋没入水中的部分,不能扎在水面上的部分。

1.3做“憋气””活动。

憋气活动以及对图片的讨论,意在引导学生发现空气是生命之源,人类的生存离不开空气。

在憋气活动中要提醒学生用手捏住鼻子,不能偷偷用嘴呼吸,并强调感觉不舒服时及时停止憋气。

在结合图片讨论人离不开空气时,可以列举更多的实例进行讨论。

在教学中需要对学生进行安全教育。除了教材中的例子以外,还可以请学生结合生活实际谈一谈。

· 单元活动框架

◆通过猜测和验证空矿泉水瓶中是否有空气,知道一些物体内部空间里有空气。

◆通过猜测和验证粉笔、石块等物体中是否有空气,知道一些物体的孔隙中有空气。

◆通过拓展活动,能够尝试多种方法检测空桶中是否有空气,进一步感知空气的存在。

教学目标:

本课从认知到运用,按照探究的核心逻辑展开三个活动:

第一个活动——验证瓶内是否有空气。

第二个活动——验证缝隙内是否有空气。

第三个活动——检测空桶内是否有空气。

2.1验证瓶内是否有空气

通过上一课的学习,学生已经知道我们周围有空气。但是,遇到一些具体的情况,如空瓶中、抽屉中是否有空气,学生仍然比较困惑。所以,本活动的设计意图是引导学生发现一些物品的内部空间中有空气。

敞口的空瓶中是否有空气与盖上盖子的空瓶中是否有空气是两个不同的问题,需要分别猜测和验证,不要合二为一。

在上一课的学习中,学生已经知道可以用观察水中是否冒气泡的方法说明物品中是否有空气。所以,可以尝试请学生自己思考验证的方法。

引导学生仔细观察实验现象,并尝试用“我发现……这说明……”的句式,汇报观察到的现象以及自己的思考。

本活动意在引导学生发现一些物品的狭小孔隙中有空气。

这一实验的现象没有上一活动中的现象明显,所以要提醒学生仔细专注地进行观察,尽可能发现冒气泡的情况也有不同。有的冒的泡大,有的冒的泡小,有的只是瞬间冒点泡,有的泡附着在物品表面。

如果有学生直接使用放大镜进行观察,发现一些物品有孔隙,从而推断这些物品中有空气,也是可以的。

要选择孔隙比较大的石块,实验现象会比较明显。

将这些物品放入水中时,动作要轻且慢。

2.2验证孔隙内是否有空气

2.3检测空桶中是否有空气

由于空桶是大敞口,所以仍有部分学生会认为它里面没有空气。又由于空桶体积比较大,检测难度大于前两个活动中的物品,所以将本活动作为本课的拓展活动。

引导学生独立思考检测方法。可以将空桶倒扣压入更大的水槽或水池里,倾斜桶,观察现象。也可以用小塑料袋在空桶里兜一兜,发现空桶里有空气。

· 单元活动框架

通过玩气球的活动,知道空气没有固定的形状。

通过把瓶子里的空气移到水杯里和用气球里的空气吹纸屑的活动,知道空气会流动。

通过与水的类比,运用多种感官比较全面的描述空气的特点。

教学目标:

本课围绕气体的特征展开内容,从认识到归纳,安排了三个活动:

第一个活动——挤压气球。

第二个活动——转移空气和吹纸屑。

第三个活动——描述空气的特点。

3.1挤压气球。

通过思考气球里的空气是什么形状的,引导学生发现空气与水一样也没有固定的形状。

在第2单元的学习中学生已经有了研究水的形状的经验,所以本活动的重点是引导学生仔细观察和比较气球中空气的形状,并较为清晰地将观察结果表达出来。

选择形状差异比较大的气球。

一些异形气球,由于充气难度较大,可以由教师给气球充气。

3.2转移空气和吹纸屑

这组暗含空气可以向多个方向流动。

由于学生已经感知过空气会流动,所以,此处应让学生想办法来实现目的。

采用演示实验与分组实验相结合的方法,建议吹纸屑采用演示方法,转移空气采用分组实验法。把瓶子里的空气移到水杯里的活动操作难度较大,教师要先讲解清楚实验步骤和注意事项。本活动可以由师生共同完成或由教师进行演示。

在活动过程中,提醒学生仔细观察现象,并能比较完整地进行描述。

本活动意在归纳前面的认识结果,概括认识和描述空气的特点。

在第1、2单元中,学生已有用气泡图描述物质性质的经历,在此,不需指导描述方法,而应提醒学生把空气的特点与水进行比较。

表格中列出的前五项特点空气都与水相同。最后一项空气与水不同,空气是看不见摸不着的。

3.3描述空气的特点

· 课时建议

序 号 课 题 课 时

1 找空气 1

2 这里面有空气吗 1

3 空气是什么样的 1

总课时 3

一年级下册第三单元

《空气》

教 材 分 析

设计意图

本单元主题的提出

1

本单元对《课程标准》的落实

2

本单元次级主题的构成

4

本单元在本册教材中的地位

3

3

学生生活在空气的包裹中而不自知。

《空 气》

空气覆盖在地球表面,是地球圈层的重要组成部分。

· 本单元主题的提出

重要性

必要性

· 对课程标准的落实

课 题 内容目标 课程目标

1.找空气 2.这里面有空气吗 3.空气是什么样的 3.1 空气具有质量并占有一定的空间,形状随容器而变,没有固定的体积。 观察并描述空气的颜色、状态、气味等特征。 科学知识:

观察、描述常见物体的基本特征。

科学探究:

在教师指导下:能利用多种感官或者简单的工具,观察对象的外部形态特征及现象;能用语言初步描述信息;有运用观察与描述、比较与分类等方法得出结论的意识。

科学态度:

能在好奇心的驱使下,对生活中的科学现象表现出探究兴趣; 能尊重事实,养成用事实说话的意识;尝试多角度、多方式认识事物;乐于表达、讲述自己的 观点。

科学、技术、社会与环境:

珍爱生命,意识到保护环境的重要性。

· 本单元在本册教材中的地位

1下水

1下空气

1下石头与泥土

非生物圈

生物圈

1下动物与植物

地球物质圈层

· 本单元学习内容的组成

感知空气的存在

观察和描述空气的特征

1.找空气

(存在于物体外部)

2.这里面有空气吗

(存在于物体内部)

3.空气是什么样的

(空气的外显性质)

以获取经验为基础,层层递进,逐步认识空气的性质:

☆通过交流科学家与工程师的工作,知道科学家与工程师分别是干什么工作的人。

☆通过科学小实验与设计制作活动,体验科学研究与工程实践的过程,获得发现与制作的乐趣。

☆通过经历具体的操作活动,意识到制定与遵守科学课规则的重要性。

☆ 能够运用多种方法“找出”空气,知道我们的周围有空气。

☆通过观察与类比,描述空气的特点。

☆通过憋气活动,意识到人类的生存离不开空气。

☆能够积极参与对空气的研究,乐于交流与分享。

单元目标

活动框架

· 单元活动框架

◆通过在不同地点装空气的活动,发现我们的周围有一种能将袋子撑得鼓鼓的东西。

◆通过做将袋子里的空气放出来的活动,调动多种感官,感知空气的存在。

◆通过憋气的活动,知道人类的生存离不开空气。

教学目标:

本课以体验为核心,逐渐展开三个活动:

第一个活动——捉空气。

第二个活动——感受空气(触觉、听觉、视觉)。

第三个活动——憋气。

在不同的地点用塑料袋兜空气,引导学生发现:在我们周围的确存在一种看不见、摸不着的东西,它可以将塑料袋撑得鼓鼓的。

1.1捉空气

学生会比较喜欢到窗口、电风扇下、树下找空气,所以要带领学生拓展思路,注意找空气地点的多样性。

☆用塑料袋兜到空气后,要迅速收紧并捏住袋口。这一动作需要教师进行示范,并指导学生稍加练习。

☆要特别提醒学生保证空气装得鼓鼓的,接下来的学习中要用到。

1.2调动多种感官感受空气

用不同的方法把袋子里的东西放出来,可以用皮肤感受到、用耳朵听到、用眼睛看到“空气”。通过多种感官的参与,引导学生更加清晰和全面地感受到空气的存在,并学习一些可以直观感受到空气存在的方法。

提醒学生仔细观察实验现象, 引导学生认识到通过观察水中的气泡可以“找到空气”(这种方法非常重要,在第二课和第三课的学习中都将用到)。

需要指导学生捏紧袋口的方法。

活动中注意安全,使用安全图钉。

在第三个小活动中要特别提醒学生,孔要扎在塑料袋没入水中的部分,不能扎在水面上的部分。

1.3做“憋气””活动。

憋气活动以及对图片的讨论,意在引导学生发现空气是生命之源,人类的生存离不开空气。

在憋气活动中要提醒学生用手捏住鼻子,不能偷偷用嘴呼吸,并强调感觉不舒服时及时停止憋气。

在结合图片讨论人离不开空气时,可以列举更多的实例进行讨论。

在教学中需要对学生进行安全教育。除了教材中的例子以外,还可以请学生结合生活实际谈一谈。

· 单元活动框架

◆通过猜测和验证空矿泉水瓶中是否有空气,知道一些物体内部空间里有空气。

◆通过猜测和验证粉笔、石块等物体中是否有空气,知道一些物体的孔隙中有空气。

◆通过拓展活动,能够尝试多种方法检测空桶中是否有空气,进一步感知空气的存在。

教学目标:

本课从认知到运用,按照探究的核心逻辑展开三个活动:

第一个活动——验证瓶内是否有空气。

第二个活动——验证缝隙内是否有空气。

第三个活动——检测空桶内是否有空气。

2.1验证瓶内是否有空气

通过上一课的学习,学生已经知道我们周围有空气。但是,遇到一些具体的情况,如空瓶中、抽屉中是否有空气,学生仍然比较困惑。所以,本活动的设计意图是引导学生发现一些物品的内部空间中有空气。

敞口的空瓶中是否有空气与盖上盖子的空瓶中是否有空气是两个不同的问题,需要分别猜测和验证,不要合二为一。

在上一课的学习中,学生已经知道可以用观察水中是否冒气泡的方法说明物品中是否有空气。所以,可以尝试请学生自己思考验证的方法。

引导学生仔细观察实验现象,并尝试用“我发现……这说明……”的句式,汇报观察到的现象以及自己的思考。

本活动意在引导学生发现一些物品的狭小孔隙中有空气。

这一实验的现象没有上一活动中的现象明显,所以要提醒学生仔细专注地进行观察,尽可能发现冒气泡的情况也有不同。有的冒的泡大,有的冒的泡小,有的只是瞬间冒点泡,有的泡附着在物品表面。

如果有学生直接使用放大镜进行观察,发现一些物品有孔隙,从而推断这些物品中有空气,也是可以的。

要选择孔隙比较大的石块,实验现象会比较明显。

将这些物品放入水中时,动作要轻且慢。

2.2验证孔隙内是否有空气

2.3检测空桶中是否有空气

由于空桶是大敞口,所以仍有部分学生会认为它里面没有空气。又由于空桶体积比较大,检测难度大于前两个活动中的物品,所以将本活动作为本课的拓展活动。

引导学生独立思考检测方法。可以将空桶倒扣压入更大的水槽或水池里,倾斜桶,观察现象。也可以用小塑料袋在空桶里兜一兜,发现空桶里有空气。

· 单元活动框架

通过玩气球的活动,知道空气没有固定的形状。

通过把瓶子里的空气移到水杯里和用气球里的空气吹纸屑的活动,知道空气会流动。

通过与水的类比,运用多种感官比较全面的描述空气的特点。

教学目标:

本课围绕气体的特征展开内容,从认识到归纳,安排了三个活动:

第一个活动——挤压气球。

第二个活动——转移空气和吹纸屑。

第三个活动——描述空气的特点。

3.1挤压气球。

通过思考气球里的空气是什么形状的,引导学生发现空气与水一样也没有固定的形状。

在第2单元的学习中学生已经有了研究水的形状的经验,所以本活动的重点是引导学生仔细观察和比较气球中空气的形状,并较为清晰地将观察结果表达出来。

选择形状差异比较大的气球。

一些异形气球,由于充气难度较大,可以由教师给气球充气。

3.2转移空气和吹纸屑

这组暗含空气可以向多个方向流动。

由于学生已经感知过空气会流动,所以,此处应让学生想办法来实现目的。

采用演示实验与分组实验相结合的方法,建议吹纸屑采用演示方法,转移空气采用分组实验法。把瓶子里的空气移到水杯里的活动操作难度较大,教师要先讲解清楚实验步骤和注意事项。本活动可以由师生共同完成或由教师进行演示。

在活动过程中,提醒学生仔细观察现象,并能比较完整地进行描述。

本活动意在归纳前面的认识结果,概括认识和描述空气的特点。

在第1、2单元中,学生已有用气泡图描述物质性质的经历,在此,不需指导描述方法,而应提醒学生把空气的特点与水进行比较。

表格中列出的前五项特点空气都与水相同。最后一项空气与水不同,空气是看不见摸不着的。

3.3描述空气的特点

· 课时建议

序 号 课 题 课 时

1 找空气 1

2 这里面有空气吗 1

3 空气是什么样的 1

总课时 3