湖北省黄冈市2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄冈市2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 247.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-02 14:24:43 | ||

图片预览

文档简介

黄冈市2023年秋季七年级期末教学质量监测历史试卷

一、选择题。共14小题,每小题2分,共28分。

1.距今70-20万年的北京人采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削 器、石锤和石砧等,这说明当时的北京人

A.制作石器的技术比较成熟 B.已经进入新石器时代

C.石器制作技术领先于世界 D.已经具有审美的观念

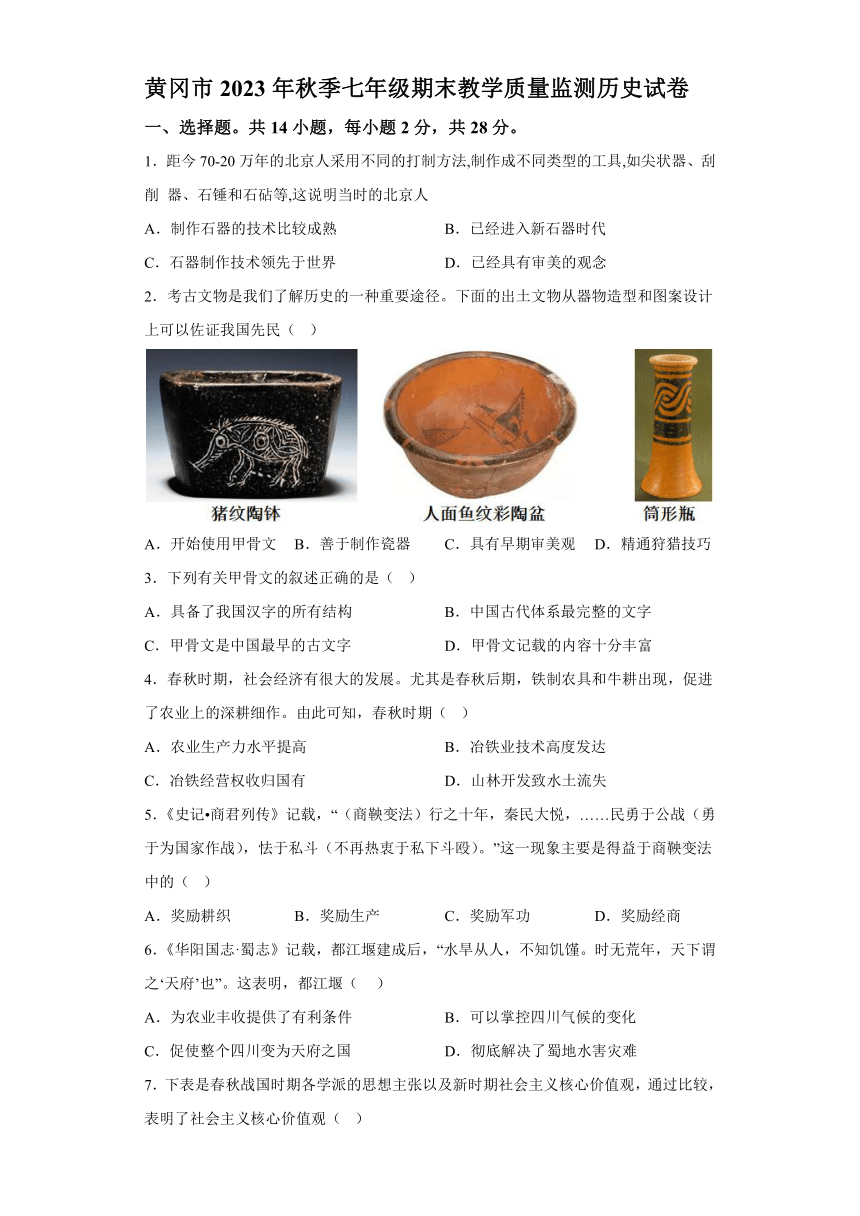

2.考古文物是我们了解历史的一种重要途径。下面的出土文物从器物造型和图案设计上可以佐证我国先民( )

A.开始使用甲骨文 B.善于制作瓷器 C.具有早期审美观 D.精通狩猎技巧

3.下列有关甲骨文的叙述正确的是( )

A.具备了我国汉字的所有结构 B.中国古代体系最完整的文字

C.甲骨文是中国最早的古文字 D.甲骨文记载的内容十分丰富

4.春秋时期,社会经济有很大的发展。尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作。由此可知,春秋时期( )

A.农业生产力水平提高 B.冶铁业技术高度发达

C.冶铁经营权收归国有 D.山林开发致水土流失

5.《史记 商君列传》记载,“(商鞅变法)行之十年,秦民大悦,……民勇于公战(勇于为国家作战),怯于私斗(不再热衷于私下斗殴)。”这一现象主要是得益于商鞅变法中的( )

A.奖励耕织 B.奖励生产 C.奖励军功 D.奖励经商

6.《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这表明,都江堰( )

A.为农业丰收提供了有利条件 B.可以掌控四川气候的变化

C.促使整个四川变为天府之国 D.彻底解决了蜀地水害灾难

7.下表是春秋战国时期各学派的思想主张以及新时期社会主义核心价值观,通过比较,表明了社会主义核心价值观( )

春秋战国时期 社会主义核心价值观

儒家:仁、义、礼、智、信;民为邦本 富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善

墨家:“兼爱”,爱无差别等级

法家:“尚法”,依法治国

A.照搬诸子百家的思想主张 B.是外来思想的中国化价值观

C.源于优秀的中华传统文化 D.是马克思主义在中国的体现

8.“文景之治”“光武中兴”分别是西汉文帝和景帝时期、东汉光武帝时期出现的治世局面。导致“文景之治”“光武中兴”局面出现的共同因素是( )

A.整顿吏治,严惩外戚宦官 B.轻徭薄赋,减轻农民负担

C.奖励军功,有军功者授爵 D.允许内迁,缓和民族矛盾

9.秦始皇注重确立中央集权制度,直接控制官员的任免;汉武帝实行“推恩令”和盐铁专卖,把儒家学说立为正统思想。古代帝王这样做的根本目的是为了( )

A.保证国家的长治久安 B.肃清官员的贪污腐败

C.强化皇权,平抑穷富 D.健全和完善法律体系

10.西晋《古今注音乐篇》记载:“横吹,胡乐也。张博望(张骞)入西域,传其法于西京(长安),惟得摩诃兜勒(马其顿)一曲。”据此可知

A.张骞为中西文化交流作出贡献 B.汉朝以武力加强对西域的控制

C.中国与马其顿的交流始于西晋 D.文明互鉴促进了西域经济发展

11.魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式。这一时期的民族关系在总体上

A.民族隔阅完全消解 B.“胡”“汉”观念加强

C.经济文化交流锐减 D.民族关系趋于和缓

12.官渡之战后,曹操铲除了袁绍势力。回师途中赋诗明志,写下“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”的诗句。曹操的“壮心”最有可能是( )

A.屯田筹粮 B.三国鼎立 C.统一全国 D.篡权立国

13.《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书,该书记述了黄河流域下游地区的劳动人民农牧业生产经验以及治荒的方法,被誉为“中国古代农业百科全书”。这部书充分说明了我国北方

A.少数民族发展迅速 B.胡汉交融促进发展

C.遵循重农抑商政策 D.农业技术发展成熟

14.飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一,大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风。飞天形象的变化反映出( )

A.书画艺术成熟 B.江南经济开发

C.北方民族交融 D.南北政权对峙

二、非选择题。共3小题,第15题10分,第16题10分,第17题12分,共32分。

15.【先秦时期的政治与经济】

材料一 侯马盟书出现在春秋时期,盟书亦称载书,是参盟者彼此取信的文献。侯马盟书的主盟人是春秋末晋国的执政者赵鞅。当时,晋国“六卿(国王及诸侯所分封的臣属)强,公室(诸侯的家族)卑(卑微,弱的意思)”,赵氏是六卿之一。为对抗其他宗族,赵鞅多次召集同宗和投靠他的异姓举行盟誓,联络各种力量为己所用。侯马盟书即是盟誓的产物。它补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白,也是迄今为止发现的最早的古人毛笔手书字迹。

——摘编自降大任《侯马盟书的研究及价值意义》

材料二 公元前5000年起,随着农业及手工业的进步,中国出现了 一些城市的雏形。东周时期,由于技术发展,铁器出现,城市发展进入新阶段。目前考古发现的西周城址有56个,而东周城址有192个,其中齐国都城临淄最有代表性。西周时期,临淄的建设以宫城为中心,主要体现行政与军事防御功能。东周时期,临淄还营建了廓(外城),进行文化、娱乐等活动,城市的工商业功能凸显。

——摘编自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学,说明侯马盟书所反映的时代特征并指出侯马盟书的研究价值。

(2)根据材料二并结合所学,分析西周东周时期,推动城市产生发展的共同原因,概括西周到东周时期城市发展的表现。

16.【古代江南的开发与发展】

材料一 江南之为国盛矣 地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。荆城(荆州)跨南楚之富,扬郡(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二 《晋书 食货志》记载东晋后期南方的情形是:“至于末年,天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”

(1)根据材料一,概括江南地区社会经济情况。

(2)根据材料二并结合所学,简要分析当时南方社会经济发展的原因。

17.【文明的交流与互鉴】

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。……中华文明经历了 5000多年的历史变迁,但始终一脉相承,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明。公元前100多年,中国就开始开辟通往西域的丝绸之路。西汉时期,中国的船队就到达了印度和斯里兰卡,用中国的丝绸换取了琉璃、珍珠等物品。

——摘自习近平主席2014年3月27日在联合国教科文组织总部的演讲

请以“文明交流与互鉴”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)

试卷第4页,共4页

1.A

【详解】依据题干信息“距今70-20万年的北京人采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削 器、石锤和石砧等,这说明当时的北京人”可知,此内容反映了当时的北京人制作石器的技术比较成熟,故A符合题意;BC表述错误,不合题意。题干没有涉及北京人已经具有审美的观念,故D不合题意。故此题选A。

【点睛】本题考查北京人,考查学生理解能力。

2.C

【详解】根据材料“猪纹陶钵”“人面鱼纹彩陶盆”“简形瓶”可知,这些文物从器物造型和图案设计上都非常精美,栩栩如生,可以印证我国原始居民具有朴素审美观念,C项正确;文物上没有甲骨文,而且甲骨文出现在商朝,排除A项;图片突出的是器物造型和图案设计,不是制瓷技术,排除B项;文物上没有先民狞猎的图案,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】依据所学可知,甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等,D项正确;甲骨文只是具备了汉字的基本结构,排除A项;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系完整的文字,对中国文字的形成和发展有深远影响,但不能据此认为它就是中国古代体系最完整的文字,排除B项;甲骨文证明我国有文字可考的历史从商朝开始,但不能据此认为它是中国最早的古文字,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据题干“春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作”和结合所学可知,春秋时期,铁制农具和牛耕的使用,是农业生产力水平提高的重要标志,A项正确;牛耕不能体现冶铁技术,排除B项;题干中没有提到冶铁经营权收归国有,而且西汉汉武帝时期实行盐铁专营,排除C项;铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,但题干没有提到山林开发致水土流失,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干“民勇于公战”和结合所学知识可知,商鞅变法规定,奖励军功,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。反映的正是商鞅变法中奖励军功的措施,C项正确;奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役,AB项均不正确,排除AB项;商鞅变法中没有奖励经商的相关措施,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据题干材料中的“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”,结合所学可知,都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合称一个系统,发挥出防洪、浇灌、水运等多方面的作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,这表明都江堰为农业丰收提供了有利条件,A项正确。材料并未涉及气候变化,排除B项;材料只提到四川的成都平原,并未涉及整个四川,排除C项;材料并未涉及水患灾难,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】根据表格内容可知,社会主义核心价值观源于优秀的中华传统文化。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响,C项正确;照搬诸子百家的思想主张说法错误,排除A项;是外来思想的中国化价值观不符合史实,排除B项;表格内容表明了社会主义核心价值观源于优秀的中华传统文化,不是马克思主义在中国的体现,排除D项。 故选C项。

8.B

【详解】依据所学可知,西汉王朝到了汉文帝和汉景帝时期,继续推行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,因此“文景之治”、“光武中兴”局面出现的共同因素是轻徭薄赋,减轻农民负担,B项正确;外戚宦官专权是东汉末年的政治现象,A项不属于文帝景帝和光武帝采取的措施,排除A项;奖励军功,有军功者授爵,是商鞅变法的措施,排除C项;允许内迁,缓和民族矛盾,是光武帝采取的措施,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】根据题干“秦始皇注重确立中央集权制度,直接控制官员的任免;汉武帝实行“推恩令”和盐铁专卖,把儒家学说立为正统思想”并结合所学可知,秦始皇、汉武帝这样做的根本目的是为了维护封建统治,保证国家的长治久安,A项正确;为了肃清官员的贪污腐败,直接目的,排除B项;强化皇权与题干内容无关,排除C项;为了健全和完善法律体系不符合题干主旨,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】公元前119年,为了加强与西域各国的联系,张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。材料中说明张謇在长安传授他滞留西域时所接触到的“胡曲”,这首佛教乐曲是张骞从“丝绸之路”上带回的重要礼物。可见,张骞为中西文化交流作出贡献。故A符合题意;材料说明的是张骞对于中西文化交流作出贡献,并不能说明汉朝以武力加强对西域的控制,排除B;材料中说明传到汉代的马其顿乐曲,说明是西汉时期,不是西晋。排除C;材料论述的是张骞对于中西文化交流的影响,不是说明文明互鉴促进了西域经济发展。排除D。故选A。

11.D

【详解】根据材料“魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式”结合所学可知,这一时间民族关系相互融合,关系趋于和缓,故选D;A说法绝对化,排除;根据材料可知“胡”“汉”观念淡薄,B错误;经济交流增强而不是交流锐减,C错误。

12.C

【详解】结合所学内容可知,官渡之战后曹操实现了对北方的统一,因此他意图在此基础上实现全国的统一,即曹操的“壮心”指的是消灭南方割据势力,统一全国,故C项正确;屯田筹粮发生在官渡之战前,排除A项;三国鼎立是曹操的儿子曹丕,当时曹操已去世,排除B项;曹操没有篡权立国,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】结合所学知识可知,《齐民要术》总结了我们北方劳动人民长期积累的农业生产经验,记述了农林牧副渔业的生产技术和方法,充分说明了我国北方农业技术的成熟,D项正确;《齐民要术》是一部农书,无法说明少数民族发展情况、民族融合情况,排除AB两项;《齐民要术》是一部记录农业生产技术的农书,无法说明当时北方政权是否实行重农抑商政策,排除C项。故选D项。

【点睛】

14.C

【详解】根据题干信息“大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,我国北方出现了民族融合的趋势,各民族生产生活上各民族相互学习,错居杂处,加强了相互交流,促进了民族交融;唐朝实行比较开放的民族政策,民族关系和谐,民族交融。因此可知,飞天形象的变化反映出北方民族交融,C项正确;书画艺术与题干内容“石窟”不符,排除A项;江南经济开发,题干内容没有涉及,题干信息体现的是“大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”,排除B项;南北政权对峙,与题干内容不符,题干信息体现的是“大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”,排除D项。故选C项。

15.(1)时代特征:王室衰微;分封制瓦解;诸侯争霸。研究价值:补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白;有利于了解春秋时期的历史;提供了对毛笔书法研究的史料。

(2)原因:生产力发展(或生产技术的发展、农业手工业的进步)。表现:城市数量增加;城市的功能多样(既有行政与军事防御功能,又有工商业功能);城市布局更加复杂(城市结构更加完善)。

【详解】(1)时代特征:根据材料一“侯马盟书出现在春秋时期,盟书亦称载书,是参盟者彼此取信的文献。侯马盟书的主盟人是春秋末晋国的执政者赵鞅。当时,晋国‘六卿(国王及诸侯所分封的臣属)强,公室(诸侯的家族)卑(卑微,弱的意思)’,赵氏是六卿之一”并结合所学可知,侯马盟书所反映的时代是春秋时期,其特征是王室衰微;分封制瓦解;诸侯争霸。研究价值:根据材料一“它补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白,也是迄今为止发现的最早的古人毛笔手书字迹”和所学可知,侯马盟书补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白;有利于了解春秋时期的历史;提供了对毛笔书法研究的史料。

(2)原因:根据材料二“公元前5000年起,随着农业及手工业的进步,中国出现了 一些城市的雏形。东周时期,由于技术发展,铁器出现,城市发展进入新阶段”并结合所学可知,西周东周时期,推动城市产生发展的共同原因是生产力发展。表现:根据材料二“目前考古发现的西周城址有56个,而东周城址有192个,其中齐国都城临淄最有代表性”可知表现是城市数量增加;根据材料二“西周时期,临淄的建设以宫城为中心,主要体现行政与军事防御功能。东周时期, 临淄还营建了廓(外城),进行文化、娱乐等活动,城市的工商业功能凸显”可知表现是城市的功能多样,城市布局更加复杂。

16.(1)社会经济情况:江南物产丰富;粮食产量高;手工业发达。

(2)原因:北方人民的南迁带来劳动力和技术;江南地区比较安定;统治者重视发展经济;江南有优越的自然条件;人民的辛勤劳作。

【详解】(1)社会经济情况:根据材料一“江南之为国盛矣 地广野丰,民勤本业”可知江南物产丰富;根据材料一“一岁或稔,则数郡忘饥”可知粮食产量高;根据材料一“鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知手工业发达。

(2)原因:根据材料二“至于末年,天下无事,时和年丰”并结合所学知识可知,南方社会经济发展的原因主要有:北方人民的南迁带来劳动力和技术;江南地区比较安定;统治者重视发展经济;江南有优越的自然条件;人民的辛勤劳作等。

17.论题:中外文明的交流互鉴不断丰富中华文明论述:文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。中华文明是多姿多彩的,在交流互鉴中不断发展。中华文明吸收了不少外来文化,在与外来文化的交流中不断发展升华。中华5000多年的文明是同其他文明不断交流互鉴而形成,在中外交流中,中华文明不断丰富。西汉时期,张骞于公元前138年和119年两次出使西域,向西域传播了中华文化,也引进了西域文化成果。自从张骞开辟通往西域的道路后,东西方的经济文化交流日趋频繁,丝绸之路应运而生。通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞传入中原,丰富了中原的物质文化生活和中华文明。汉朝还开辟了“海上丝绸之路”,中国的船队就到达了印度和斯里兰卡,用中国的丝绸换取了琉璃、珍珠等物品。西汉时期发明了造纸术,那时候,世界各国的造纸术大多是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明和传播是中国对世界文明的伟大贡献。综上,文明是多元的,只有在广泛接触、交流互鉴中才成促进文明的整体发展。

【详解】根据材料的历史事实,拟定一个主题,如中外文明的交流互鉴不断丰富中华文明。然后明确写出选择的材料中的历史事实,同时根据所学知识写出一个补充的历史事实。接着,根据主题,运用这两个以上历史事实对该主题进行论述,可从陆上丝绸之路、海上丝绸之路、四大发明外传等内容、影响方面分析作答,注意史论结合,逻辑清晰。最后,简要地对论述加以总结即可。

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

一、选择题。共14小题,每小题2分,共28分。

1.距今70-20万年的北京人采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削 器、石锤和石砧等,这说明当时的北京人

A.制作石器的技术比较成熟 B.已经进入新石器时代

C.石器制作技术领先于世界 D.已经具有审美的观念

2.考古文物是我们了解历史的一种重要途径。下面的出土文物从器物造型和图案设计上可以佐证我国先民( )

A.开始使用甲骨文 B.善于制作瓷器 C.具有早期审美观 D.精通狩猎技巧

3.下列有关甲骨文的叙述正确的是( )

A.具备了我国汉字的所有结构 B.中国古代体系最完整的文字

C.甲骨文是中国最早的古文字 D.甲骨文记载的内容十分丰富

4.春秋时期,社会经济有很大的发展。尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作。由此可知,春秋时期( )

A.农业生产力水平提高 B.冶铁业技术高度发达

C.冶铁经营权收归国有 D.山林开发致水土流失

5.《史记 商君列传》记载,“(商鞅变法)行之十年,秦民大悦,……民勇于公战(勇于为国家作战),怯于私斗(不再热衷于私下斗殴)。”这一现象主要是得益于商鞅变法中的( )

A.奖励耕织 B.奖励生产 C.奖励军功 D.奖励经商

6.《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这表明,都江堰( )

A.为农业丰收提供了有利条件 B.可以掌控四川气候的变化

C.促使整个四川变为天府之国 D.彻底解决了蜀地水害灾难

7.下表是春秋战国时期各学派的思想主张以及新时期社会主义核心价值观,通过比较,表明了社会主义核心价值观( )

春秋战国时期 社会主义核心价值观

儒家:仁、义、礼、智、信;民为邦本 富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善

墨家:“兼爱”,爱无差别等级

法家:“尚法”,依法治国

A.照搬诸子百家的思想主张 B.是外来思想的中国化价值观

C.源于优秀的中华传统文化 D.是马克思主义在中国的体现

8.“文景之治”“光武中兴”分别是西汉文帝和景帝时期、东汉光武帝时期出现的治世局面。导致“文景之治”“光武中兴”局面出现的共同因素是( )

A.整顿吏治,严惩外戚宦官 B.轻徭薄赋,减轻农民负担

C.奖励军功,有军功者授爵 D.允许内迁,缓和民族矛盾

9.秦始皇注重确立中央集权制度,直接控制官员的任免;汉武帝实行“推恩令”和盐铁专卖,把儒家学说立为正统思想。古代帝王这样做的根本目的是为了( )

A.保证国家的长治久安 B.肃清官员的贪污腐败

C.强化皇权,平抑穷富 D.健全和完善法律体系

10.西晋《古今注音乐篇》记载:“横吹,胡乐也。张博望(张骞)入西域,传其法于西京(长安),惟得摩诃兜勒(马其顿)一曲。”据此可知

A.张骞为中西文化交流作出贡献 B.汉朝以武力加强对西域的控制

C.中国与马其顿的交流始于西晋 D.文明互鉴促进了西域经济发展

11.魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式。这一时期的民族关系在总体上

A.民族隔阅完全消解 B.“胡”“汉”观念加强

C.经济文化交流锐减 D.民族关系趋于和缓

12.官渡之战后,曹操铲除了袁绍势力。回师途中赋诗明志,写下“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”的诗句。曹操的“壮心”最有可能是( )

A.屯田筹粮 B.三国鼎立 C.统一全国 D.篡权立国

13.《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书,该书记述了黄河流域下游地区的劳动人民农牧业生产经验以及治荒的方法,被誉为“中国古代农业百科全书”。这部书充分说明了我国北方

A.少数民族发展迅速 B.胡汉交融促进发展

C.遵循重农抑商政策 D.农业技术发展成熟

14.飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一,大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风。飞天形象的变化反映出( )

A.书画艺术成熟 B.江南经济开发

C.北方民族交融 D.南北政权对峙

二、非选择题。共3小题,第15题10分,第16题10分,第17题12分,共32分。

15.【先秦时期的政治与经济】

材料一 侯马盟书出现在春秋时期,盟书亦称载书,是参盟者彼此取信的文献。侯马盟书的主盟人是春秋末晋国的执政者赵鞅。当时,晋国“六卿(国王及诸侯所分封的臣属)强,公室(诸侯的家族)卑(卑微,弱的意思)”,赵氏是六卿之一。为对抗其他宗族,赵鞅多次召集同宗和投靠他的异姓举行盟誓,联络各种力量为己所用。侯马盟书即是盟誓的产物。它补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白,也是迄今为止发现的最早的古人毛笔手书字迹。

——摘编自降大任《侯马盟书的研究及价值意义》

材料二 公元前5000年起,随着农业及手工业的进步,中国出现了 一些城市的雏形。东周时期,由于技术发展,铁器出现,城市发展进入新阶段。目前考古发现的西周城址有56个,而东周城址有192个,其中齐国都城临淄最有代表性。西周时期,临淄的建设以宫城为中心,主要体现行政与军事防御功能。东周时期,临淄还营建了廓(外城),进行文化、娱乐等活动,城市的工商业功能凸显。

——摘编自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学,说明侯马盟书所反映的时代特征并指出侯马盟书的研究价值。

(2)根据材料二并结合所学,分析西周东周时期,推动城市产生发展的共同原因,概括西周到东周时期城市发展的表现。

16.【古代江南的开发与发展】

材料一 江南之为国盛矣 地广野丰,民勤本业。一岁或稔,则数郡忘饥。荆城(荆州)跨南楚之富,扬郡(扬州)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二 《晋书 食货志》记载东晋后期南方的情形是:“至于末年,天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”

(1)根据材料一,概括江南地区社会经济情况。

(2)根据材料二并结合所学,简要分析当时南方社会经济发展的原因。

17.【文明的交流与互鉴】

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。……中华文明经历了 5000多年的历史变迁,但始终一脉相承,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明。公元前100多年,中国就开始开辟通往西域的丝绸之路。西汉时期,中国的船队就到达了印度和斯里兰卡,用中国的丝绸换取了琉璃、珍珠等物品。

——摘自习近平主席2014年3月27日在联合国教科文组织总部的演讲

请以“文明交流与互鉴”为主题,任选角度,自拟标题,运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文。)

试卷第4页,共4页

1.A

【详解】依据题干信息“距今70-20万年的北京人采用不同的打制方法,制作成不同类型的工具,如尖状器、刮削 器、石锤和石砧等,这说明当时的北京人”可知,此内容反映了当时的北京人制作石器的技术比较成熟,故A符合题意;BC表述错误,不合题意。题干没有涉及北京人已经具有审美的观念,故D不合题意。故此题选A。

【点睛】本题考查北京人,考查学生理解能力。

2.C

【详解】根据材料“猪纹陶钵”“人面鱼纹彩陶盆”“简形瓶”可知,这些文物从器物造型和图案设计上都非常精美,栩栩如生,可以印证我国原始居民具有朴素审美观念,C项正确;文物上没有甲骨文,而且甲骨文出现在商朝,排除A项;图片突出的是器物造型和图案设计,不是制瓷技术,排除B项;文物上没有先民狞猎的图案,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】依据所学可知,甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等,D项正确;甲骨文只是具备了汉字的基本结构,排除A项;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系完整的文字,对中国文字的形成和发展有深远影响,但不能据此认为它就是中国古代体系最完整的文字,排除B项;甲骨文证明我国有文字可考的历史从商朝开始,但不能据此认为它是中国最早的古文字,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据题干“春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作”和结合所学可知,春秋时期,铁制农具和牛耕的使用,是农业生产力水平提高的重要标志,A项正确;牛耕不能体现冶铁技术,排除B项;题干中没有提到冶铁经营权收归国有,而且西汉汉武帝时期实行盐铁专营,排除C项;铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,但题干没有提到山林开发致水土流失,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干“民勇于公战”和结合所学知识可知,商鞅变法规定,奖励军功,根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。反映的正是商鞅变法中奖励军功的措施,C项正确;奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役,AB项均不正确,排除AB项;商鞅变法中没有奖励经商的相关措施,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据题干材料中的“水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”,结合所学可知,都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流等功效合称一个系统,发挥出防洪、浇灌、水运等多方面的作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,这表明都江堰为农业丰收提供了有利条件,A项正确。材料并未涉及气候变化,排除B项;材料只提到四川的成都平原,并未涉及整个四川,排除C项;材料并未涉及水患灾难,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】根据表格内容可知,社会主义核心价值观源于优秀的中华传统文化。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响,C项正确;照搬诸子百家的思想主张说法错误,排除A项;是外来思想的中国化价值观不符合史实,排除B项;表格内容表明了社会主义核心价值观源于优秀的中华传统文化,不是马克思主义在中国的体现,排除D项。 故选C项。

8.B

【详解】依据所学可知,西汉王朝到了汉文帝和汉景帝时期,继续推行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。光武帝刘秀多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,因此“文景之治”、“光武中兴”局面出现的共同因素是轻徭薄赋,减轻农民负担,B项正确;外戚宦官专权是东汉末年的政治现象,A项不属于文帝景帝和光武帝采取的措施,排除A项;奖励军功,有军功者授爵,是商鞅变法的措施,排除C项;允许内迁,缓和民族矛盾,是光武帝采取的措施,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】根据题干“秦始皇注重确立中央集权制度,直接控制官员的任免;汉武帝实行“推恩令”和盐铁专卖,把儒家学说立为正统思想”并结合所学可知,秦始皇、汉武帝这样做的根本目的是为了维护封建统治,保证国家的长治久安,A项正确;为了肃清官员的贪污腐败,直接目的,排除B项;强化皇权与题干内容无关,排除C项;为了健全和完善法律体系不符合题干主旨,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】公元前119年,为了加强与西域各国的联系,张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。材料中说明张謇在长安传授他滞留西域时所接触到的“胡曲”,这首佛教乐曲是张骞从“丝绸之路”上带回的重要礼物。可见,张骞为中西文化交流作出贡献。故A符合题意;材料说明的是张骞对于中西文化交流作出贡献,并不能说明汉朝以武力加强对西域的控制,排除B;材料中说明传到汉代的马其顿乐曲,说明是西汉时期,不是西晋。排除C;材料论述的是张骞对于中西文化交流的影响,不是说明文明互鉴促进了西域经济发展。排除D。故选A。

11.D

【详解】根据材料“魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式”结合所学可知,这一时间民族关系相互融合,关系趋于和缓,故选D;A说法绝对化,排除;根据材料可知“胡”“汉”观念淡薄,B错误;经济交流增强而不是交流锐减,C错误。

12.C

【详解】结合所学内容可知,官渡之战后曹操实现了对北方的统一,因此他意图在此基础上实现全国的统一,即曹操的“壮心”指的是消灭南方割据势力,统一全国,故C项正确;屯田筹粮发生在官渡之战前,排除A项;三国鼎立是曹操的儿子曹丕,当时曹操已去世,排除B项;曹操没有篡权立国,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】结合所学知识可知,《齐民要术》总结了我们北方劳动人民长期积累的农业生产经验,记述了农林牧副渔业的生产技术和方法,充分说明了我国北方农业技术的成熟,D项正确;《齐民要术》是一部农书,无法说明少数民族发展情况、民族融合情况,排除AB两项;《齐民要术》是一部记录农业生产技术的农书,无法说明当时北方政权是否实行重农抑商政策,排除C项。故选D项。

【点睛】

14.C

【详解】根据题干信息“大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”,结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,我国北方出现了民族融合的趋势,各民族生产生活上各民族相互学习,错居杂处,加强了相互交流,促进了民族交融;唐朝实行比较开放的民族政策,民族关系和谐,民族交融。因此可知,飞天形象的变化反映出北方民族交融,C项正确;书画艺术与题干内容“石窟”不符,排除A项;江南经济开发,题干内容没有涉及,题干信息体现的是“大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”,排除B项;南北政权对峙,与题干内容不符,题干信息体现的是“大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色,北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”,排除D项。故选C项。

15.(1)时代特征:王室衰微;分封制瓦解;诸侯争霸。研究价值:补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白;有利于了解春秋时期的历史;提供了对毛笔书法研究的史料。

(2)原因:生产力发展(或生产技术的发展、农业手工业的进步)。表现:城市数量增加;城市的功能多样(既有行政与军事防御功能,又有工商业功能);城市布局更加复杂(城市结构更加完善)。

【详解】(1)时代特征:根据材料一“侯马盟书出现在春秋时期,盟书亦称载书,是参盟者彼此取信的文献。侯马盟书的主盟人是春秋末晋国的执政者赵鞅。当时,晋国‘六卿(国王及诸侯所分封的臣属)强,公室(诸侯的家族)卑(卑微,弱的意思)’,赵氏是六卿之一”并结合所学可知,侯马盟书所反映的时代是春秋时期,其特征是王室衰微;分封制瓦解;诸侯争霸。研究价值:根据材料一“它补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白,也是迄今为止发现的最早的古人毛笔手书字迹”和所学可知,侯马盟书补充了传世文献中春秋盟誓的记载空白;有利于了解春秋时期的历史;提供了对毛笔书法研究的史料。

(2)原因:根据材料二“公元前5000年起,随着农业及手工业的进步,中国出现了 一些城市的雏形。东周时期,由于技术发展,铁器出现,城市发展进入新阶段”并结合所学可知,西周东周时期,推动城市产生发展的共同原因是生产力发展。表现:根据材料二“目前考古发现的西周城址有56个,而东周城址有192个,其中齐国都城临淄最有代表性”可知表现是城市数量增加;根据材料二“西周时期,临淄的建设以宫城为中心,主要体现行政与军事防御功能。东周时期, 临淄还营建了廓(外城),进行文化、娱乐等活动,城市的工商业功能凸显”可知表现是城市的功能多样,城市布局更加复杂。

16.(1)社会经济情况:江南物产丰富;粮食产量高;手工业发达。

(2)原因:北方人民的南迁带来劳动力和技术;江南地区比较安定;统治者重视发展经济;江南有优越的自然条件;人民的辛勤劳作。

【详解】(1)社会经济情况:根据材料一“江南之为国盛矣 地广野丰,民勤本业”可知江南物产丰富;根据材料一“一岁或稔,则数郡忘饥”可知粮食产量高;根据材料一“鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知手工业发达。

(2)原因:根据材料二“至于末年,天下无事,时和年丰”并结合所学知识可知,南方社会经济发展的原因主要有:北方人民的南迁带来劳动力和技术;江南地区比较安定;统治者重视发展经济;江南有优越的自然条件;人民的辛勤劳作等。

17.论题:中外文明的交流互鉴不断丰富中华文明论述:文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。中华文明是多姿多彩的,在交流互鉴中不断发展。中华文明吸收了不少外来文化,在与外来文化的交流中不断发展升华。中华5000多年的文明是同其他文明不断交流互鉴而形成,在中外交流中,中华文明不断丰富。西汉时期,张骞于公元前138年和119年两次出使西域,向西域传播了中华文化,也引进了西域文化成果。自从张骞开辟通往西域的道路后,东西方的经济文化交流日趋频繁,丝绸之路应运而生。通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻璃、宝石等,以及多种乐器和歌舞传入中原,丰富了中原的物质文化生活和中华文明。汉朝还开辟了“海上丝绸之路”,中国的船队就到达了印度和斯里兰卡,用中国的丝绸换取了琉璃、珍珠等物品。西汉时期发明了造纸术,那时候,世界各国的造纸术大多是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明和传播是中国对世界文明的伟大贡献。综上,文明是多元的,只有在广泛接触、交流互鉴中才成促进文明的整体发展。

【详解】根据材料的历史事实,拟定一个主题,如中外文明的交流互鉴不断丰富中华文明。然后明确写出选择的材料中的历史事实,同时根据所学知识写出一个补充的历史事实。接着,根据主题,运用这两个以上历史事实对该主题进行论述,可从陆上丝绸之路、海上丝绸之路、四大发明外传等内容、影响方面分析作答,注意史论结合,逻辑清晰。最后,简要地对论述加以总结即可。

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

同课章节目录