河南省安阳市文峰区2023~2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省安阳市文峰区2023~2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-02 21:00:51 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年第一学期期末学业质量监测

七年级历史

注意事项:

1.本试卷分试题卷和答题卡两部分。试题卷共6页,两大题,满分100分,考试时间60分钟。

2.试题卷上不要答题,选择题用2B 铅笔按要求填涂在答题卡上的指定位置,非选择题请用0.5毫米黑色签字笔直接把答案写在答题卡上,答在试题卷上的答案无效。

3.答题前,考生务必将本人所在学校、姓名、考场、座号和考生号填写在答题卡第一面的指定位置上。

一、选择题(共40分,每小题2 分)

1. 获取有效信息是历史学习的重要方法之一。小明在学习我国境内早期人类时,获取到以下信息: “距今约 70-20 万年”“会使用天然火”“能制造打制石器”,由此判断,该古人类是( )

A. 元谋人 B. 半坡人

C. 北京人 D. 山顶洞人

2. 榫卯(sǔn mǎo),是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(如下图) 中国迄今为止发现的最早榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术 ( )

A. 制作精美玉器 B. 制作青铜农具

C. 建造干栏式房屋 D. 建造半地穴式房屋

3.《史记· 五帝本纪》中记载; “尧知子丹朱子不肖,不足授天下,于是乃授舜权”,这一记载反映当时推举部落联盟首领的制度是 ( )

A. 世袭制 B. 禅让制 C. 选举制 D. 奴隶制

4. 西周末代君主周幽王昏庸无道,为博褒姒一笑,烽火戏诸侯,最终导致西周灭亡。其中“诸侯”产生于( )

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 郡县制 D. 分封制

5. 文字对历史研究具有重要价值。1921年,胡适提出: “东周以前的历史,是没有一字可以信的。”推翻胡适这一观点最有力的证据是( )

A. 山顶洞人遗址的发掘 B. 良渚遗址出土精美玉器

C. 河南二里头遗址的发掘 D. 殷墟遗址发现甲骨文字

6. 西周礼治:天子九鼎,诸侯七鼎。春秋时期,郑庄公享九鼎,诸侯竞相效仿。这种情况反映出的问题是( )

A. 春秋时期放宽了对礼治的要求 B. 王室衰微、诸侯势力的崛起

C. 郑庄公得到了天子的特许 D. 青铜铸造技术提高,鼎已经普及

7.“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”这副对联赞美的是我国古代哪一著名工程( )

A. 郑国渠 B. 都江堰 C. 大运河 D. 大明宫

8.一位同学在分析“百家争鸣”影响时制作了下表,从表中内容反映出“百家争鸣”( )

百家争鸣 社会主义核心价值观

儒家 仁、义、礼、智、信;民为邦本 富强、民主、文明、和谐自由、平等、公正、法治爱国、敬业、诚信、友善

墨家 “兼爱”, 侬有的差别等级

法家 “尚法”,依法治国

A. 推动了战国时期经济的繁荣 B. 不利于后世儒家思想发展

C. 对后世的思想文化影响深远 D. 脱离现实,禁锢人们的思想

9. “秦的统一,结束了春秋战国以来长期征战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。”上述内容阐述了秦统一的( )

A. 原因 B. 过程 C. 特点 D. 意义

10. 关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”; 陆贾认为“举措暴众而用刑太极”; 柳宗元则强调“秦之失,在政不在制”。这三者都认为秦的速亡在于( )

A. 政治制度改革 B. 农民起义频发 C. 统治者不行仁政 D. 社会矛盾激化

11. 《汉书.食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥懂。凡米石五千,人相食,死者过半”。为此统治者采取的政策是 ( )

A. 休养生息 B. 对外征战 C. 严刑峻法 D. 焚书坑儒

12. 历代王朝的变革,都必须顺应时代需求,汉武帝用惊人的“智慧”开创了大一统局面。其中,构建精神支柱是他诸多治国“智慧”中的一大亮点。这一亮点主要是指( )

A. 统一铸币,盐铁官营 B. 实行推恩,削弱封国

C. 北击匈奴,稳固统一 D. 罢黜百家,尊崇儒术

13. 通过“废除王莽时期的苛捐杂税,恢复西汉时期的三十税一; 提倡节俭,裁并机构,裁撤冗员,减少行政开支”而减轻了农民负担的皇帝是( )

A. 汉明帝 B. 汉文帝 C. 汉光武帝 D. 汉高祖

14. 两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物的昂扬进取、不屈不挠的斗志,给后世留下了宝贵的精神财富。下列属于这一“精神”的是( )

A. 大禹“治水”的决心 B. 墨子“兼爱”的主张

C. 贾思勰“务实”的精神 D. 张骞“凿空”的勇气

15.最近,安阳某学校开展“本草中国”主题综合实践活动,掀起了对中国古代医学学习的高潮。中国古代擅长针灸并能实施外科手术的名医是( )

A. 扁鹊 B. 张仲景 C. 华佗 D. 李时珍

16.日本史学家掘敏一在著作《曹操》中对某一场战役定位为: “曹操的失败确立了三分天下的大势。”该战役是 ( )

A. 长平之战 B. 巨鹿之战 C. 官渡之战 D. 赤壁之战

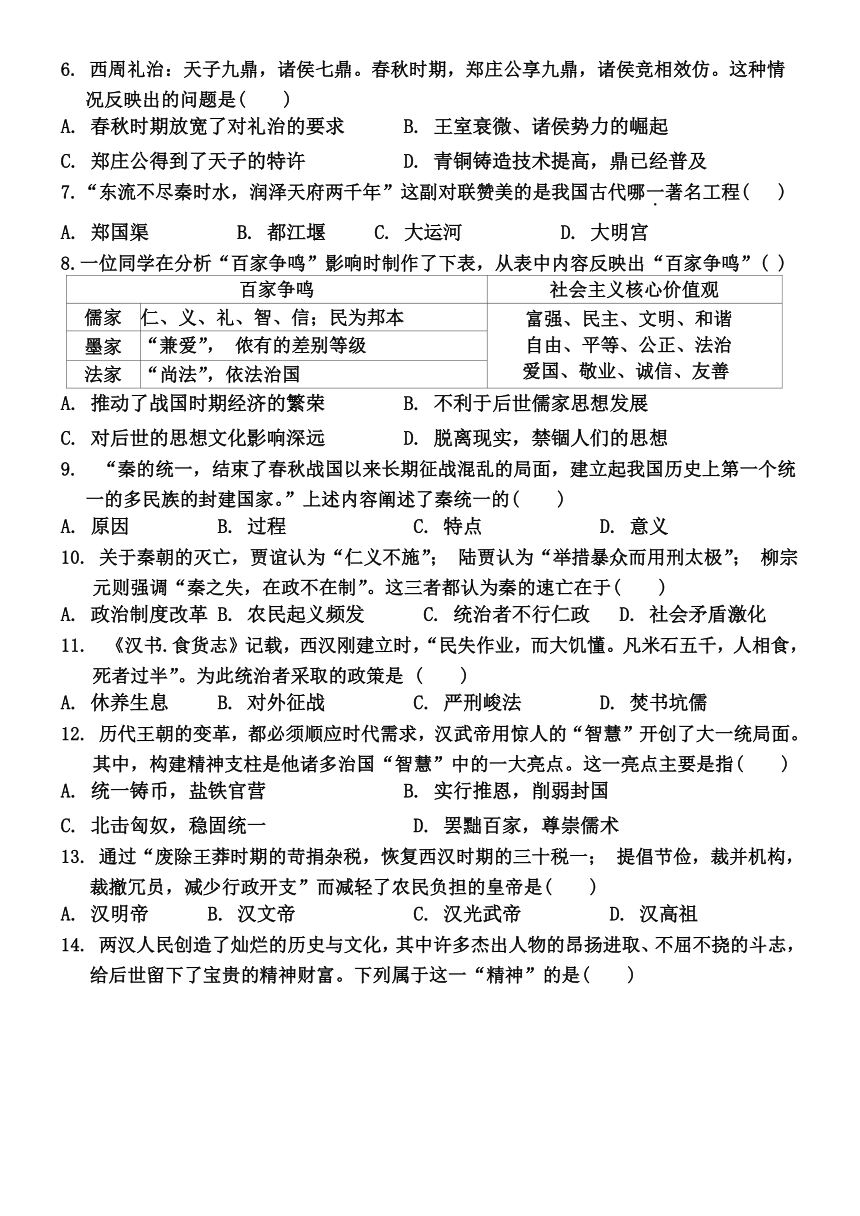

17. 把握历史发展的阶段特征是历史学习的基本要求。下面示意图反映出的阶段特征是( )

A. 社会变革 B. 政权分立 C. 繁荣开放 D. 国家统一

18.我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓的餐桌上除了稻米之外,还有各类北方面食。出现这种现象的主要原因是 ( )

A. 人口南迁和民族交融的影响 B. 面食的营养价值高

C. 南方商品经济的发展 D. 南方人口增多

19.某同学在学习中发现以下两则学习材料,从材料甲到材料乙,可推出南朝时期的正确结论是 ( )

材料甲 材料乙

楚越之地,地广人稀, 饭稻羹鱼, 或火耕而水耨……无积聚而多贫。——【汉】司马迁《史记》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔, 则数郡忘饥。——【南朝】沈约《宋书》

A. 南方经济发展超过北方 B. 江南地区经济得到发展

C. 南方是当时的政治中心 D. 江南地区人地矛盾突出

20. 魏晋时期,一批书法家的书法艺术各具特色,如钟繇“每点多异”、王羲之“万字不同”,表明书法艺术的发展从自发进入自觉阶段。这一转折所依托的条件是( )

A. 书法实用性加强 B. 书法流派的统一

C. 竹简木牍的应用 D. 纸张使用的推广

二、非选择题(共5 小题, 60 分)

21. (12分) 阅读材料, 完成下列问题。

材料一:春秋战国时代, 中国思想和文化经历了一次伟大的“突破”。一批又一批思想家先后涌现并成为中国思想的象征或代表,他们纷纷立说,成一家之言,使中国历史第一次享受了思想自由和争鸣的蜜果,奠定了中国古代传统思想的基因。

——摘编自《从文明起源到现代化·中国历史25讲》

材料二:

(1) 材料一中“伟大的‘突破’”指的是春秋战国时期思想文化领域的哪一局面 (2分) 归纳这次“伟大的‘突破’”产生的影响。 (2分)

(2)图1和图2 所示典籍属于哪两大学派的经典作品 (2分)分别指出这两大学派创始人的治国主张。 (4分)

(3)综合以上探究,传承和弘扬中华传统文化我们应该做些什么 (2分)

22. (12分) 阅读材料, 完成下列问题。

材料一 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备了一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……

——摘自《“大一统”之梦》

(1) 根据材料一,简述这位“新皇帝” “将广阔国土划分行政区”实行的制度名称,并概括该制度的历史意义。(4分)

(2) 根据材料二及所学知识,为巩固统治,汉武帝采取了什么措施“规范、整齐全国上下的思想” (2分)在经济方面, “为了有效地维系大一统”,汉武帝通过哪些措施加强国家对经济的管理 (4分)

(3) 根据以上材料并结合所学知识,概括秦始皇与汉武帝在我国历史发展进程中所起到的共同作用。 (2分)

23. (12分) 阅读材料, 完成下列问题。

材料一 是时天子问匈奴降者(投降的人) ,皆言匈奴破月氏王,以其(月氏王)头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之(匈奴) 。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过) 匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。

——《史记·大宛列传》

材料二 丝绸之路示意图

材料三 2100多年前,中国汉代的张骞两次出使西域,开辟出一条横贯东西,连接亚欧的丝绸之路。此后,汉朝和西域的联系日趋密切,最终形成了中央政府对西域地区的政治管辖,汉朝政府在西域沿线修筑长城,构建军事防御设施,保证了往来道路的畅通,促进了东西方文化的交流。

(1) 材料一中“骞以郎应募,使月氏”的目的是什么 (2分) 《史记》的历史地位如何 (2 分)

(2)结合所学知识,说出材料一反映的事件与材料二图片之间有何联系 (2分) 并指出材料二图中为加强对C 处的管辖,西汉设置了什么机构 (2分) 该机构的设置有何历史意义 (2分)

(3) 根据材料三和所学知识,分析丝绸之路在历史上起了什么作用 (2分)

24. (12分) 阅读下列材料, 回答问题。

材料一 (新法) 行之十年,秦民大说(悦) ,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

—《史记·商君列传》

材料二 魏主欲变北俗,引见群臣……曰: “夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语(鲜卑语) ,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜(降职或罢官)。”

——《资治通鉴》

(1) 材料一记载的是我国历史上的哪次改革 (2分) 并结合所学知识,说说“家给人足” “民勇于公战”的原因。 (4分)

(2) 材料二中的“魏主”是谁 (2分) 除了“断诸北语”外, “魏主”还采取了哪些措施 (2分) (写出一条即可)

(3) 综合上述材料,谈谈你对改革的认识。 (2分)

25. (12分) 阅读下列材料, 回答问题。

材料一 铁制工具比较多的使用,促进了我国由奴隶制向封建制的过渡……随着铁制农具、牛耕的使用和推广以及水利事业的发展,农业生产水平提高了,剩余产品有所增加……由于生产力的发展和产量的增加,使一家一户的个体小农生产有了发展的可能,这就为小土地私有制的出现提供了条件。

材料二 秦汉时期,关中地区既是全国的经济中心,也是政治中心,经济地位十分优越和显赫。而同期的南方,经济一直远远落后于北方,虽然南方拥有气候温暖、雨量充沛、土地肥沃等优越条件,但受生产力水平的制约和人口稀少的局限,江南地区还是一个林莽地带,土旷人稀,经济停滞在原始状态。

材料三 东晋南朝时期,南方的农业生产有了很大的提高。北方农民不断渡江南来,补充了南方不足的劳动力,也带来了比较进步的生产工具和生产技术……南方河渠交错,水利灌溉自然比较便利。

(1) 根据材料一,说明春秋时期我国农业生产领域出现的新现象。 (2分) 并结合所学知识,概括该现象产生的影响。 (2分)

(2)根据材料二,指出秦汉时期我国的经济重心位于何处 (2分) 当时南方经济发展缓慢的主要原因是什么 (2分)

(3) 根据材料三并结合所学知识,概括东晋南朝时期江南农业发展的有利条件。 (4分)

2023~2024 学年第一学期期末学业质量监测

七年级历史参考答案

一、选择题

1-5 CCBDD 6-10 BBCDC 11-15 ADCDC 16-20 DBABD

二、非选择题

21(12分)

(1)百家争鸣。(2分)促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。(2分)

(2)图一:道家(1分);图二:儒家;(1分)道家主张:“无为而治”;(2分)儒家主张:主张以德治国(或德政)。(2分)

(3)自觉学习和传承民族传统文化;努力学习提高自身素质,为国家发展做贡献;在民族传统文化基础上创新发展,使其成为我们创造历史新辉煌的重要根据。(2分)

22(12分)

(1)制度:郡县制;(2分)

历史意义:郡县制加强了对地方的控制,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。(2分)

(2)罢黜百家,独尊儒术(2分)把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营专卖。(4分)

(3)作用:都加强了中央集权;都有利于社会稳定,都对国家的统治进行了积极探索,都实现了中央对地方有力管辖。都有利于我国统一多民族国家的形成和巩固。(2分)(答出以上一点或符合题意即可)

23(12分)

(1)目的:联络大月氏夹击匈奴;(2分)历史地位:司马迁《史记》是我国第一部纪传体通史。(2分)

(2)张骞出使西域促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开通奠定了基础。(意思相符即可)(2分)

西域都护;(2分)标志着今新疆地区归属中央政权的开始。(2分)

(3)意义:是东西方往来的大动脉;对于中国同其他国家和地区的贸易和文化交流,起到了极大的促进作用。(符合题意的其他答案也可)(2分)

24 (12分)

(1)商鞅变法。(2分) “鼓励耕织,生产粮食和布帛多的可以免除徭役”实现了“家给人足”; “奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地”激励人们“勇于公战”。(4分)

(2)北魏孝文帝。(2分) 以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。(任写一点2分)

(3)改革是强国之路,改革要符合国情和人民的根本利益,顺应历史发展潮流;改革要遵循经济发展的客观规律,遵循实事求是的原则。(符合题意即可2分)

25.(12分)

(1)现象:铁制农具牛耕的使用和推广。(2分)

影响:促进了农业生产水平的提升;使剩余产品大幅增加,为土地私有制的出现提供了条件;促进了农业上的深耕细作;并为开发山林、扩大耕地创造了条件。(写出其中任意一点2分)

(2)关中地区。(2分)原因:远离政治中心;人口稀少;生产力水平低下;广大地区尚未开发。(写出一条即可2分)

(3)条件:北方大量人口南迁,带来了充足的劳动力;南迁人口带来先进的生产技术;南方自然环境优越;江南地区社会安定;统治者重视经济发展。(任意两点即可4分)

七年级历史

注意事项:

1.本试卷分试题卷和答题卡两部分。试题卷共6页,两大题,满分100分,考试时间60分钟。

2.试题卷上不要答题,选择题用2B 铅笔按要求填涂在答题卡上的指定位置,非选择题请用0.5毫米黑色签字笔直接把答案写在答题卡上,答在试题卷上的答案无效。

3.答题前,考生务必将本人所在学校、姓名、考场、座号和考生号填写在答题卡第一面的指定位置上。

一、选择题(共40分,每小题2 分)

1. 获取有效信息是历史学习的重要方法之一。小明在学习我国境内早期人类时,获取到以下信息: “距今约 70-20 万年”“会使用天然火”“能制造打制石器”,由此判断,该古人类是( )

A. 元谋人 B. 半坡人

C. 北京人 D. 山顶洞人

2. 榫卯(sǔn mǎo),是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(如下图) 中国迄今为止发现的最早榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术 ( )

A. 制作精美玉器 B. 制作青铜农具

C. 建造干栏式房屋 D. 建造半地穴式房屋

3.《史记· 五帝本纪》中记载; “尧知子丹朱子不肖,不足授天下,于是乃授舜权”,这一记载反映当时推举部落联盟首领的制度是 ( )

A. 世袭制 B. 禅让制 C. 选举制 D. 奴隶制

4. 西周末代君主周幽王昏庸无道,为博褒姒一笑,烽火戏诸侯,最终导致西周灭亡。其中“诸侯”产生于( )

A. 禅让制 B. 世袭制 C. 郡县制 D. 分封制

5. 文字对历史研究具有重要价值。1921年,胡适提出: “东周以前的历史,是没有一字可以信的。”推翻胡适这一观点最有力的证据是( )

A. 山顶洞人遗址的发掘 B. 良渚遗址出土精美玉器

C. 河南二里头遗址的发掘 D. 殷墟遗址发现甲骨文字

6. 西周礼治:天子九鼎,诸侯七鼎。春秋时期,郑庄公享九鼎,诸侯竞相效仿。这种情况反映出的问题是( )

A. 春秋时期放宽了对礼治的要求 B. 王室衰微、诸侯势力的崛起

C. 郑庄公得到了天子的特许 D. 青铜铸造技术提高,鼎已经普及

7.“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”这副对联赞美的是我国古代哪一著名工程( )

A. 郑国渠 B. 都江堰 C. 大运河 D. 大明宫

8.一位同学在分析“百家争鸣”影响时制作了下表,从表中内容反映出“百家争鸣”( )

百家争鸣 社会主义核心价值观

儒家 仁、义、礼、智、信;民为邦本 富强、民主、文明、和谐自由、平等、公正、法治爱国、敬业、诚信、友善

墨家 “兼爱”, 侬有的差别等级

法家 “尚法”,依法治国

A. 推动了战国时期经济的繁荣 B. 不利于后世儒家思想发展

C. 对后世的思想文化影响深远 D. 脱离现实,禁锢人们的思想

9. “秦的统一,结束了春秋战国以来长期征战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。”上述内容阐述了秦统一的( )

A. 原因 B. 过程 C. 特点 D. 意义

10. 关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”; 陆贾认为“举措暴众而用刑太极”; 柳宗元则强调“秦之失,在政不在制”。这三者都认为秦的速亡在于( )

A. 政治制度改革 B. 农民起义频发 C. 统治者不行仁政 D. 社会矛盾激化

11. 《汉书.食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥懂。凡米石五千,人相食,死者过半”。为此统治者采取的政策是 ( )

A. 休养生息 B. 对外征战 C. 严刑峻法 D. 焚书坑儒

12. 历代王朝的变革,都必须顺应时代需求,汉武帝用惊人的“智慧”开创了大一统局面。其中,构建精神支柱是他诸多治国“智慧”中的一大亮点。这一亮点主要是指( )

A. 统一铸币,盐铁官营 B. 实行推恩,削弱封国

C. 北击匈奴,稳固统一 D. 罢黜百家,尊崇儒术

13. 通过“废除王莽时期的苛捐杂税,恢复西汉时期的三十税一; 提倡节俭,裁并机构,裁撤冗员,减少行政开支”而减轻了农民负担的皇帝是( )

A. 汉明帝 B. 汉文帝 C. 汉光武帝 D. 汉高祖

14. 两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物的昂扬进取、不屈不挠的斗志,给后世留下了宝贵的精神财富。下列属于这一“精神”的是( )

A. 大禹“治水”的决心 B. 墨子“兼爱”的主张

C. 贾思勰“务实”的精神 D. 张骞“凿空”的勇气

15.最近,安阳某学校开展“本草中国”主题综合实践活动,掀起了对中国古代医学学习的高潮。中国古代擅长针灸并能实施外科手术的名医是( )

A. 扁鹊 B. 张仲景 C. 华佗 D. 李时珍

16.日本史学家掘敏一在著作《曹操》中对某一场战役定位为: “曹操的失败确立了三分天下的大势。”该战役是 ( )

A. 长平之战 B. 巨鹿之战 C. 官渡之战 D. 赤壁之战

17. 把握历史发展的阶段特征是历史学习的基本要求。下面示意图反映出的阶段特征是( )

A. 社会变革 B. 政权分立 C. 繁荣开放 D. 国家统一

18.我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓的餐桌上除了稻米之外,还有各类北方面食。出现这种现象的主要原因是 ( )

A. 人口南迁和民族交融的影响 B. 面食的营养价值高

C. 南方商品经济的发展 D. 南方人口增多

19.某同学在学习中发现以下两则学习材料,从材料甲到材料乙,可推出南朝时期的正确结论是 ( )

材料甲 材料乙

楚越之地,地广人稀, 饭稻羹鱼, 或火耕而水耨……无积聚而多贫。——【汉】司马迁《史记》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔, 则数郡忘饥。——【南朝】沈约《宋书》

A. 南方经济发展超过北方 B. 江南地区经济得到发展

C. 南方是当时的政治中心 D. 江南地区人地矛盾突出

20. 魏晋时期,一批书法家的书法艺术各具特色,如钟繇“每点多异”、王羲之“万字不同”,表明书法艺术的发展从自发进入自觉阶段。这一转折所依托的条件是( )

A. 书法实用性加强 B. 书法流派的统一

C. 竹简木牍的应用 D. 纸张使用的推广

二、非选择题(共5 小题, 60 分)

21. (12分) 阅读材料, 完成下列问题。

材料一:春秋战国时代, 中国思想和文化经历了一次伟大的“突破”。一批又一批思想家先后涌现并成为中国思想的象征或代表,他们纷纷立说,成一家之言,使中国历史第一次享受了思想自由和争鸣的蜜果,奠定了中国古代传统思想的基因。

——摘编自《从文明起源到现代化·中国历史25讲》

材料二:

(1) 材料一中“伟大的‘突破’”指的是春秋战国时期思想文化领域的哪一局面 (2分) 归纳这次“伟大的‘突破’”产生的影响。 (2分)

(2)图1和图2 所示典籍属于哪两大学派的经典作品 (2分)分别指出这两大学派创始人的治国主张。 (4分)

(3)综合以上探究,传承和弘扬中华传统文化我们应该做些什么 (2分)

22. (12分) 阅读材料, 完成下列问题。

材料一 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备了一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……

——摘自《“大一统”之梦》

(1) 根据材料一,简述这位“新皇帝” “将广阔国土划分行政区”实行的制度名称,并概括该制度的历史意义。(4分)

(2) 根据材料二及所学知识,为巩固统治,汉武帝采取了什么措施“规范、整齐全国上下的思想” (2分)在经济方面, “为了有效地维系大一统”,汉武帝通过哪些措施加强国家对经济的管理 (4分)

(3) 根据以上材料并结合所学知识,概括秦始皇与汉武帝在我国历史发展进程中所起到的共同作用。 (2分)

23. (12分) 阅读材料, 完成下列问题。

材料一 是时天子问匈奴降者(投降的人) ,皆言匈奴破月氏王,以其(月氏王)头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之(匈奴) 。汉方欲事灭胡(匈奴),闻此言,因欲通使(月氏)。道必更(经过) 匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。

——《史记·大宛列传》

材料二 丝绸之路示意图

材料三 2100多年前,中国汉代的张骞两次出使西域,开辟出一条横贯东西,连接亚欧的丝绸之路。此后,汉朝和西域的联系日趋密切,最终形成了中央政府对西域地区的政治管辖,汉朝政府在西域沿线修筑长城,构建军事防御设施,保证了往来道路的畅通,促进了东西方文化的交流。

(1) 材料一中“骞以郎应募,使月氏”的目的是什么 (2分) 《史记》的历史地位如何 (2 分)

(2)结合所学知识,说出材料一反映的事件与材料二图片之间有何联系 (2分) 并指出材料二图中为加强对C 处的管辖,西汉设置了什么机构 (2分) 该机构的设置有何历史意义 (2分)

(3) 根据材料三和所学知识,分析丝绸之路在历史上起了什么作用 (2分)

24. (12分) 阅读下列材料, 回答问题。

材料一 (新法) 行之十年,秦民大说(悦) ,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

—《史记·商君列传》

材料二 魏主欲变北俗,引见群臣……曰: “夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语(鲜卑语) ,一从正音。其年三十已上,习性已久,容不可猝革。三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜(降职或罢官)。”

——《资治通鉴》

(1) 材料一记载的是我国历史上的哪次改革 (2分) 并结合所学知识,说说“家给人足” “民勇于公战”的原因。 (4分)

(2) 材料二中的“魏主”是谁 (2分) 除了“断诸北语”外, “魏主”还采取了哪些措施 (2分) (写出一条即可)

(3) 综合上述材料,谈谈你对改革的认识。 (2分)

25. (12分) 阅读下列材料, 回答问题。

材料一 铁制工具比较多的使用,促进了我国由奴隶制向封建制的过渡……随着铁制农具、牛耕的使用和推广以及水利事业的发展,农业生产水平提高了,剩余产品有所增加……由于生产力的发展和产量的增加,使一家一户的个体小农生产有了发展的可能,这就为小土地私有制的出现提供了条件。

材料二 秦汉时期,关中地区既是全国的经济中心,也是政治中心,经济地位十分优越和显赫。而同期的南方,经济一直远远落后于北方,虽然南方拥有气候温暖、雨量充沛、土地肥沃等优越条件,但受生产力水平的制约和人口稀少的局限,江南地区还是一个林莽地带,土旷人稀,经济停滞在原始状态。

材料三 东晋南朝时期,南方的农业生产有了很大的提高。北方农民不断渡江南来,补充了南方不足的劳动力,也带来了比较进步的生产工具和生产技术……南方河渠交错,水利灌溉自然比较便利。

(1) 根据材料一,说明春秋时期我国农业生产领域出现的新现象。 (2分) 并结合所学知识,概括该现象产生的影响。 (2分)

(2)根据材料二,指出秦汉时期我国的经济重心位于何处 (2分) 当时南方经济发展缓慢的主要原因是什么 (2分)

(3) 根据材料三并结合所学知识,概括东晋南朝时期江南农业发展的有利条件。 (4分)

2023~2024 学年第一学期期末学业质量监测

七年级历史参考答案

一、选择题

1-5 CCBDD 6-10 BBCDC 11-15 ADCDC 16-20 DBABD

二、非选择题

21(12分)

(1)百家争鸣。(2分)促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。(2分)

(2)图一:道家(1分);图二:儒家;(1分)道家主张:“无为而治”;(2分)儒家主张:主张以德治国(或德政)。(2分)

(3)自觉学习和传承民族传统文化;努力学习提高自身素质,为国家发展做贡献;在民族传统文化基础上创新发展,使其成为我们创造历史新辉煌的重要根据。(2分)

22(12分)

(1)制度:郡县制;(2分)

历史意义:郡县制加强了对地方的控制,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。(2分)

(2)罢黜百家,独尊儒术(2分)把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;实行盐铁官营专卖。(4分)

(3)作用:都加强了中央集权;都有利于社会稳定,都对国家的统治进行了积极探索,都实现了中央对地方有力管辖。都有利于我国统一多民族国家的形成和巩固。(2分)(答出以上一点或符合题意即可)

23(12分)

(1)目的:联络大月氏夹击匈奴;(2分)历史地位:司马迁《史记》是我国第一部纪传体通史。(2分)

(2)张骞出使西域促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开通奠定了基础。(意思相符即可)(2分)

西域都护;(2分)标志着今新疆地区归属中央政权的开始。(2分)

(3)意义:是东西方往来的大动脉;对于中国同其他国家和地区的贸易和文化交流,起到了极大的促进作用。(符合题意的其他答案也可)(2分)

24 (12分)

(1)商鞅变法。(2分) “鼓励耕织,生产粮食和布帛多的可以免除徭役”实现了“家给人足”; “奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地”激励人们“勇于公战”。(4分)

(2)北魏孝文帝。(2分) 以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。(任写一点2分)

(3)改革是强国之路,改革要符合国情和人民的根本利益,顺应历史发展潮流;改革要遵循经济发展的客观规律,遵循实事求是的原则。(符合题意即可2分)

25.(12分)

(1)现象:铁制农具牛耕的使用和推广。(2分)

影响:促进了农业生产水平的提升;使剩余产品大幅增加,为土地私有制的出现提供了条件;促进了农业上的深耕细作;并为开发山林、扩大耕地创造了条件。(写出其中任意一点2分)

(2)关中地区。(2分)原因:远离政治中心;人口稀少;生产力水平低下;广大地区尚未开发。(写出一条即可2分)

(3)条件:北方大量人口南迁,带来了充足的劳动力;南迁人口带来先进的生产技术;南方自然环境优越;江南地区社会安定;统治者重视经济发展。(任意两点即可4分)

同课章节目录