山东省滨州市滨城区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省滨州市滨城区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-02 20:59:39 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年度第一学期期末考试

七年级历史试题(A)

2024.1

温馨提示:

1.本试卷分第I卷和第II卷两部分,共8页,满分100分。考试用时60分钟,考试结束后,将试题卷和答题卡一并收回。

2.答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔,将自己的姓名、准考证号、座号填写在试题卷和答题卡规定位置上。

3.第I卷每小题选出答案后,请务必用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再涂其它答案标号。答案不能写在试卷上。

4.第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答卷必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置,不能写在试题卷上,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题(本大题共25个小题,每小题2分,共50分,每小题所列出的四个选项中,只有一项是符合题意的)

1.学完北京人的相关内容后,同学们开展了“模仿北京人生活的一天”的体验活动。下列活动场景中,最合理的是( )

A.烧烤食物 B.穿着麻布衣服 C.种植水稻 D.用货币换食物

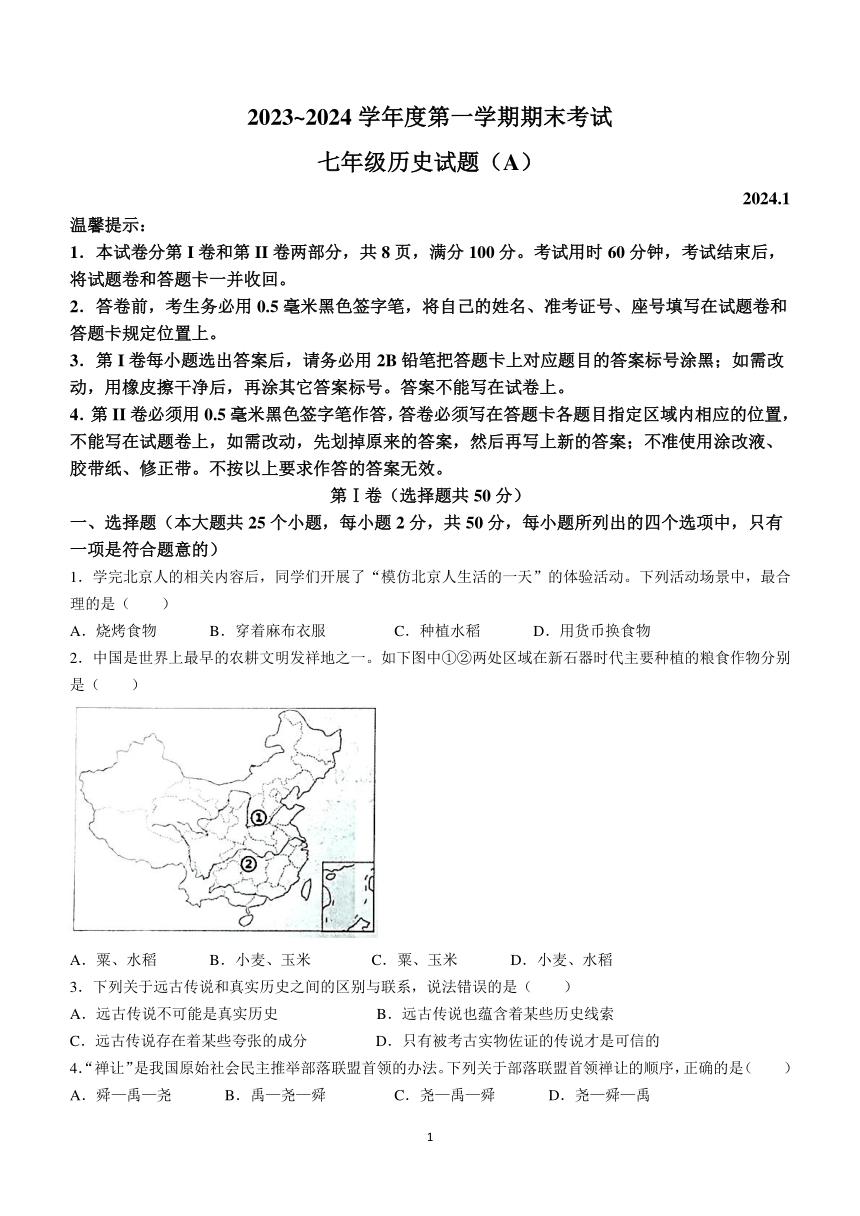

2.中国是世界上最早的农耕文明发祥地之一。如下图中①②两处区域在新石器时代主要种植的粮食作物分别是( )

A.粟、水稻 B.小麦、玉米 C.粟、玉米 D.小麦、水稻

3.下列关于远古传说和真实历史之间的区别与联系,说法错误的是( )

A.远古传说不可能是真实历史 B.远古传说也蕴含着某些历史线索

C.远古传说存在着某些夸张的成分 D.只有被考古实物佐证的传说才是可信的

4.“禅让”是我国原始社会民主推举部落联盟首领的办法。下列关于部落联盟首领禅让的顺序,正确的是( )

A.舜—禹—尧 B.禹—尧—舜 C.尧—禹—舜 D.尧—舜—禹

5.学习历史需要区分史事与结论。下列表述中属于历史结论的是( )

A.夏是中国历史上第一个王朝 B.商王盘庚将都城迁到殷

C.武王与商军在牧野展开决战 D.禹在前2070年建立夏朝

6.陕西省号称三秦大地,山西人又叫三晋儿女,山东省别称齐鲁大地,河北省被称为燕赵之地。与此相关的制度是( )

A.宗法制 B.分封制 C.禅让制 D.世袭制

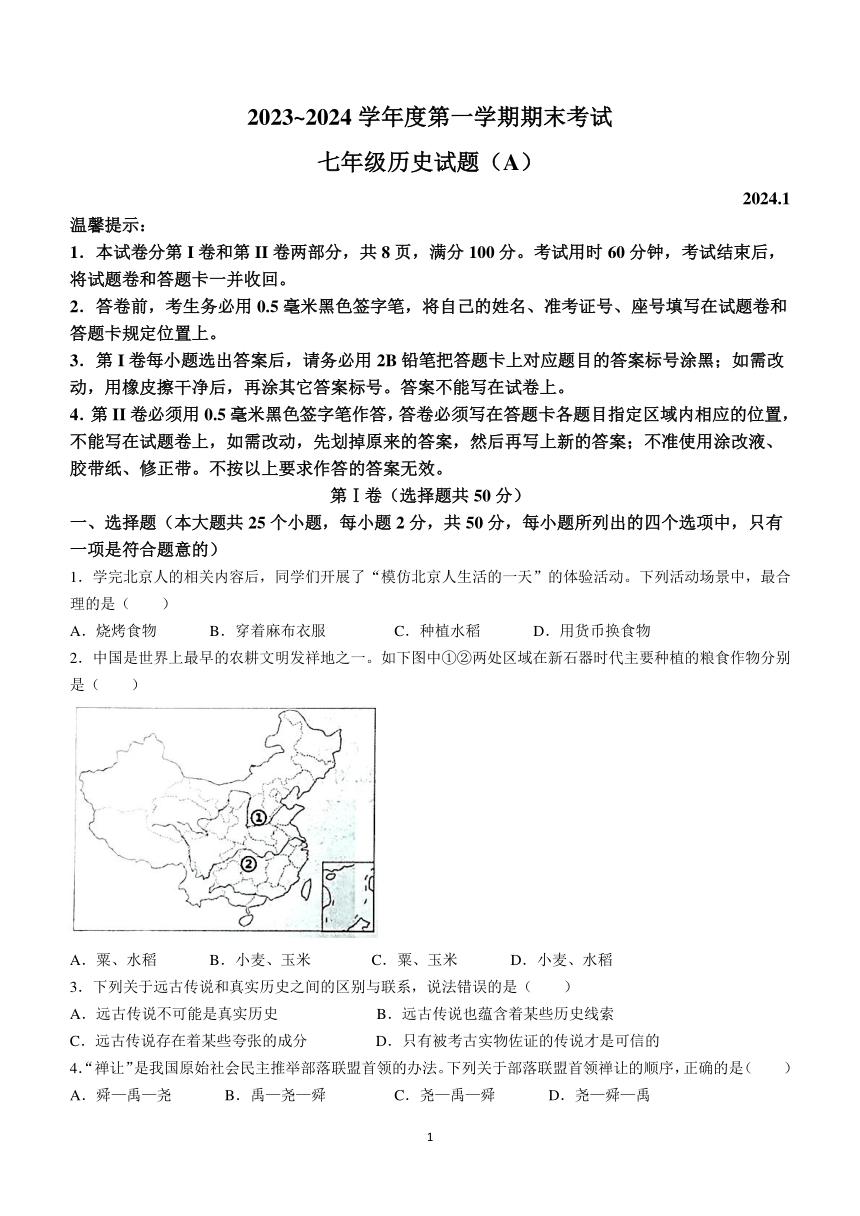

7.2024年是中国传统的甲辰年,即农历龙年。仔细观察下图所示文字“龙”,对此文字的叙述正确的是( )

A.是人类历史上最早的字 B.使用了象形的造字方法

C.使用了形声的造字方法 D.使用了会意的造字方法

8.西周礼制规定,天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相效仿。这反映出春秋时期( )

A.铁制农具和牛耕的使用 B.制鼎技术提高,产量增加

C.郑庄公的社会地位提高 D.王室衰微,诸侯势力崛起

9.《荀子·王霸》提到:“虽在僻陋之国,威动天下,五伯是也。”“故齐桓、晋文、楚庄、吴阖闾、越勾践,是皆僻陋之国也,威动天下,强殆中国。”通过上述材料可以获取的信息有( )

A.诸侯之间争霸战争的过程 B.春秋时期的政治局势

C.诸侯国位置影响经济发展 D.争霸战争爆发的原因

10.《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。这反映了战国时期学派之间思想( )

A.互相排斥 B.趋于一致 C.相互影响 D.独立发展

11.秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,其建立时间是( )

A.公元前2世纪后期 B.公元前2世纪前期

C.公元前3世纪前期 D.公元前3世纪后期

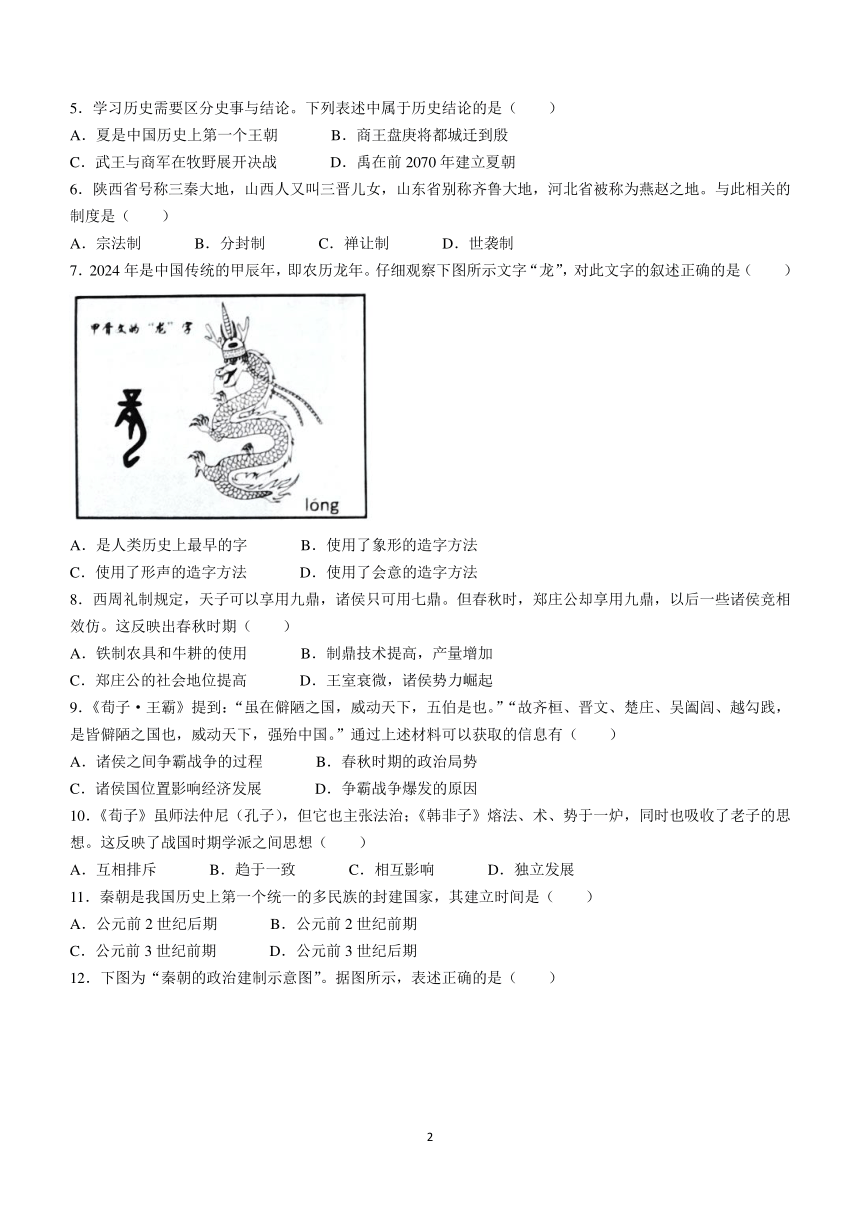

12.下图为“秦朝的政治建制示意图”。据图所示,表述正确的是( )

①最高统治者为皇帝

②体现君主专制和中央集权

③中央政权机构由太尉、丞相、御史大夫统领

④地方设置郡、县两级机构,实行分封制

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

13.《史记·过秦论》记载:“繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,赋敛无度,天下多事,吏弗能纪,百姓困穷而主弗收恤……是以陈涉……奋臂于大泽而天下响应者,其民危也。”这段史料适合用于研究秦末农民起义的( )

A.经过 B.原因 C.特点 D.影响

14.据史料记载,刘邦率军到咸阳后,不仅对百姓毫无侵犯,还与百姓约法三章;而项羽进入关中后,烧杀抢掠。由此可以看出刘邦最终获胜的原因是( )

A.项羽一味依赖武力 B.项羽生性骄傲自大

C.刘邦注重收揽民心 D.刘邦能够善用人才

15.某同学的历史学习卡片上有“公元25年”“刘秀”“洛阳”“释放奴婢”等字样。据此可知,她学习的内容最有可能是( )

A.秦朝灭亡 B.“文景之治” C.汉末起义 D.“光武中兴”

16.人民是历史的创造者和推动者。下面两次农民起义的共同点是( )

A.都建立了严密的组织 B.都沉重打击了所在王朝的统治

C.都是因为刑罚的残酷 D.都建立了农民阶级领导的政权

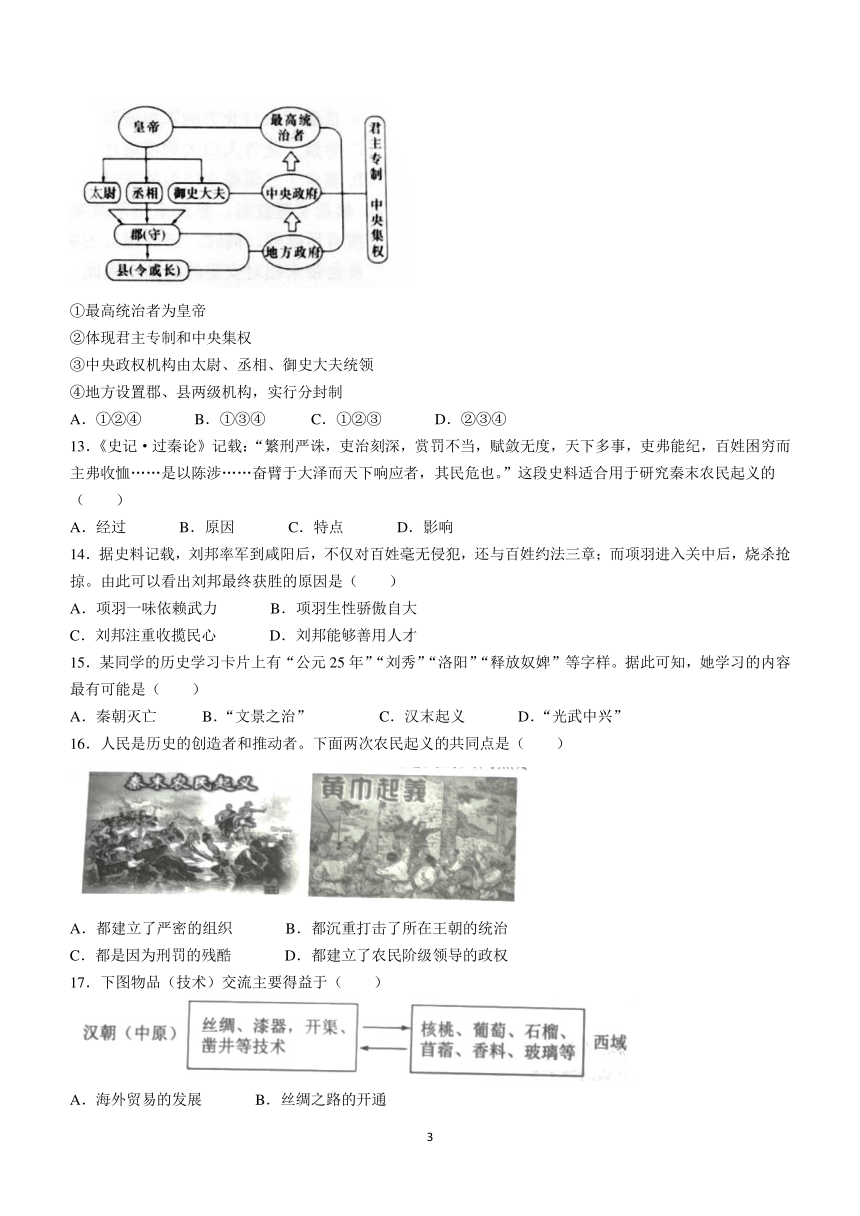

17.下图物品(技术)交流主要得益于( )

A.海外贸易的发展 B.丝绸之路的开通

C.民族交融的加强 D.江南地区的开发

18.佛教经书中的一些用语逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“现身说法”“大千世界”“因果”“皆大欢喜”等。这说明( )

A.佛教的发展服务了统治阶级 B.佛教迎合了贫苦民众的愿望

C.佛教的传入丰富了中国文化 D.佛教是中国土生土长的宗教

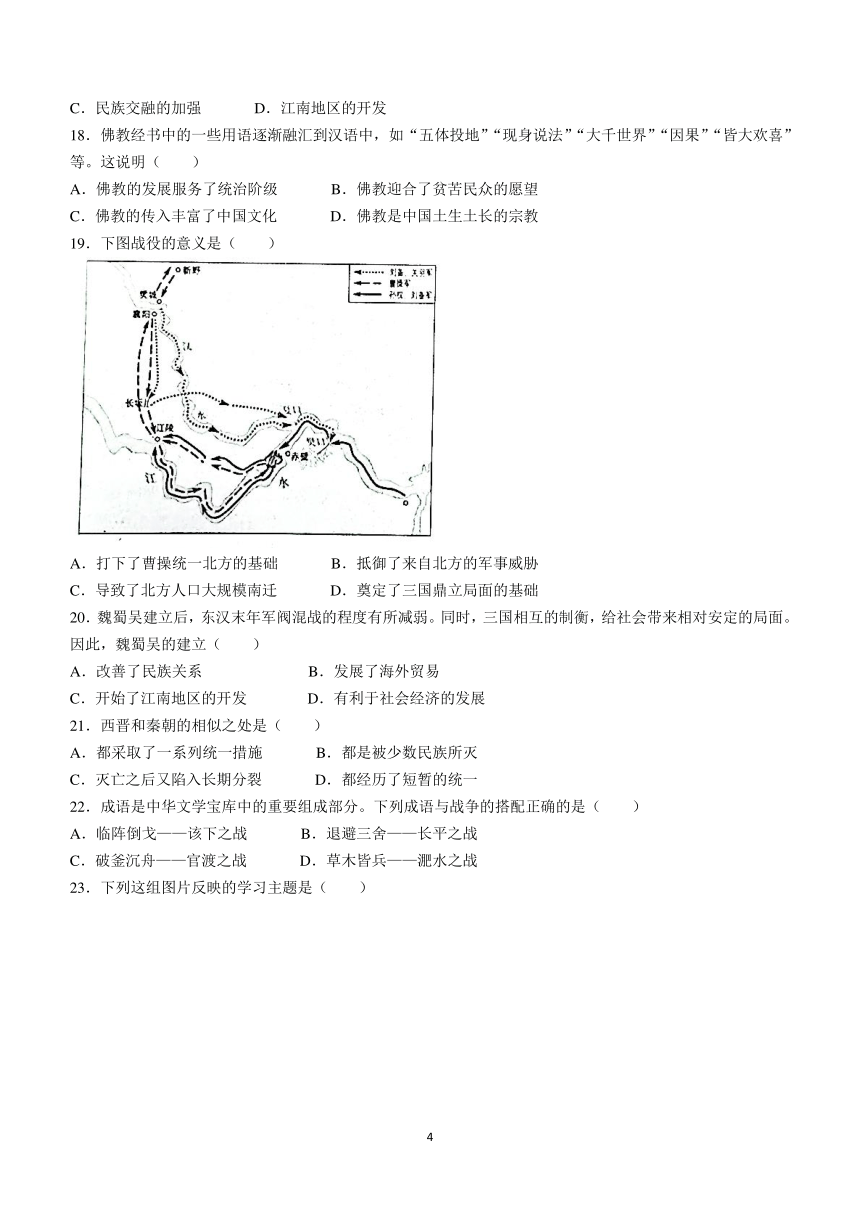

19.下图战役的意义是( )

A.打下了曹操统一北方的基础 B.抵御了来自北方的军事威胁

C.导致了北方人口大规模南迁 D.奠定了三国鼎立局面的基础

20.魏蜀吴建立后,东汉末年军阀混战的程度有所减弱。同时,三国相互的制衡,给社会带来相对安定的局面。因此,魏蜀吴的建立( )

A.改善了民族关系 B.发展了海外贸易

C.开始了江南地区的开发 D.有利于社会经济的发展

21.西晋和秦朝的相似之处是( )

A.都采取了一系列统一措施 B.都是被少数民族所灭

C.灭亡之后又陷入长期分裂 D.都经历了短暂的统一

22.成语是中华文学宝库中的重要组成部分。下列成语与战争的搭配正确的是( )

A.临阵倒戈——该下之战 B.退避三舍——长平之战

C.破釜沉舟——官渡之战 D.草木皆兵——淝水之战

23.下列这组图片反映的学习主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.中国境内早期人类与文明的起源

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的建立和巩固

24.下面卡片反映的是某一历史事件的原因,判断此事件是( )

①北方战乱不休,南方社会相对比较安定。②北方人口南迁,带来大量的劳动力、先进的生产工具和技术。③南方气候温暖湿润,降雨充沛,自然条件优越。④南、北方人民的辛勤劳动。

A.北方少数民族的内迁 B.江南地区的开发

C.多民族国家的巩固 D.民族交融的增强

25.对下列图片反映信息的解读,最恰当的是( )

秦始皇陵兵马俑 北魏陶俑 龙门石窟

A.我国石窟艺术不断发展 B.我国古代善于吸收外来艺术

C.我国雕塑艺术的多样性 D.我国木结构建筑艺术的发展

第II卷(非选择题共50分)

二、非选择题(本大题共3小题,26题14分,27题14分,28题22分,共50分)

26.(14分)传统文化,透视历史。阅读材料,回答问题。

材料一 中华优秀传统文化是“民族文化血脉”。中华民族发展过程中,从《竹书纪年》……到文学、史学、农学、医学等,……为人类文明与进步做出不可磨灭的贡献。

——据人民网《习近平与中国优秀传统文化》

(1)结合本学期所学,列举我国古代史学、农学、医学方面的优秀著作。(3分,各一例)

材料二 中国传统文化简表(部分)

类别 成就

思想 孔子:“为政以德”;老子:(政治) A

科技 (汉朝) B 、圆周率、《大明历》

艺术 书法:(东晋) C ;绘画:顾恺之《洛神赋图》

伟大工程 都江堰、(秦朝) D

(2)结合所学补齐表格,并介绍一下都江堰。(7分)

材料三 2021年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》。意见明确指出:保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。……在加深认同感、增强历史感、提升幸福感等方面,尤其彰显出它的重大现实意义。

——据邵阳新闻网

(3)依据材料三,指出传承好非物质文化遗产的意义。(2分)

(4)依据上述材料和所学,你认为我们应该如何正确对待传统文化?(2分)

27.(14分)多元史料,走进历史。阅读材料,回答问题。

第一组资料:

①人面鱼纹彩陶盆 ②商鞅铜方量 ③魏晋古墓砖画——《胡人牛耕图》

④司母戊鼎 ⑤秦半两钱 ⑥东汉彩绘陶击鼓说唱俑

第二组资料:

⑦在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展。与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融。

——据统编版《中国历史》

⑧商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……

——据《战国策·秦策一》

(1)分别指出上述两组资料的史料类型。(2分)

(2)将第一组资料图片所反映的历史内容按照时代顺序排列。(3分,写序号)

(3)仿照示例,从第一组资料中任选其二(除示例),说明其历史价值。(4分)

示例:①人面鱼纹彩陶盆,既能反映出半坡遗址彩陶制作的水平,也能反映原始农耕生活的状况。

(4)我们要研究“中国古代历史上的民族交融”,从上述两组资料中可以选用的史料有哪些?(写序号),除此,我们还可以补充什么史事?(3分)

(5)利用上述两组资料,你还会提出什么问题?(2分)

28.(22分)经典典籍,探索历史。阅读材料,回答问题。

材料一 公元前202年,刘邦建立汉朝。面对经济残破,百废待兴的局面,汉初统治者采取了休养生息政策。

①汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。 ②上(汉高祖)……轻田租,十五而税一……;文帝即位,躬修俭节,思安百姓……躬耕以劝百姓……除民田之租税……;孝景二年,令民半出田租,三十而税一也……。 ③至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾(粮仓)尽满,而府库余财。

——据《汉书·食货志》

(1)如果我们用材料一作为研究汉初休养生息政策的史料,那三则史料与此政策的关系分别是什么?(3分)

材料二 汉武帝即位后,面临着诸多新问题,以下历史人物为汉武帝解决难题立下了汗马功劳,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

人物 以下据司马光《资治通鉴》 主要措施或贡献 带来的作用

董仲舒 “臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息……” C F

A “愿陛下令诸侯得推恩子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿。” D 削弱了诸侯王的力量,中央对地方的控制大大加强。

B 各将五万骑……是时,汉所杀虏匈奴合八九万……是后匈奴远遁,而漠南无王庭。 北击匈奴 巩固北方边疆,维护国家安定。

桑弘羊 稍置均输,以通货物。……悉禁郡、国无铸钱……尽管天下盐铁。 E G

张骞 上(皇帝)募能通使月氏者,汉中张骞以郎应募。 张骞通西域 H

(2)结合所学,补全表格。(12分)

材料三 西汉的盛世,从“文景之治”开端,武帝即位后,调整了文景时期的政策,把西汉的盛世推向高峰。武帝晚期虽颇多失误,但国家元气未伤。在武帝之后,经过昭帝和宣帝的政策调整,保持了盛世的延续……西汉盛世前后持续了一百三十多年。

——据张岂之《中国历史十五讲》

(3)概括材料三,以“_______________是西汉盛世出现的主要原因”为题,结合材料一、二进行论述。(7分,要求:题目自拟,观点明确,史论结合,论述条理清楚)

2023~2024学年度第一学期期末考试

七年级历史试题(A)参考答案

说明:1.选择题依据参考答案评分。

2.非选择题依据考生表达采意给分,不必拘泥于参考答案原文。

一、选择题(每小题2分,共50分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 A A A D A B B D B C D C B

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 C D B B C D D D D C B C

二、非选择题(本大题3个小题,共50分)

26.(14分)

(1)史学:《史记》;农学:《齐民要术》;医学:《伤寒杂病论》。(3分)

(2)A“无为而治”;B造纸术;C王羲之《兰亭集序》;D长城(或灵渠)。(4分)

介绍:都江堰是战国后期(前256年)秦国在岷江上,由李冰主持修建的大型水利工程。充分利用了地势河道等自然条件,有鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程,起到了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,时至今日,都江堰一直发挥着巨大作用,充分反映出我国人民的智慧。(3分)

(3)对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义;在加深认同感、增强历史感、提升幸福感等方面,尤其彰显出它的重大现实意义。(2分)

(4)取其精华,去其糟粕;批判继承,古为今用;面向世界,博采众长。(2分,言之成理即可)

27.(14分)

(1)第一组:实物史料;第二组:文献史料。

或第一组:第一手史料;第二组:第二手史料。(2分,标准统一)

(2)①④②⑤⑥③。(3分)

(3)②商鞅铜方量,既能了解秦国的青铜铸造工艺,也见证了商鞅变法的措施—统一度量衡。

③魏晋古墓砖画——《胡人牛耕图》,既能反映魏晋时期的壁画绘制水平,也能反映统一多民族国家的民族关系。

④司母戊鼎,既能反映商朝青铜冶铸技术和工艺水平,也能反映商朝的社会风尚。

⑤秦半两钱,既能了解秦朝的青铜铸造工艺,也见证了秦一统后的货币统一。

⑥东汉彩绘陶击鼓说唱俑,既能反映东汉的陶俑制作水平,也能反映东汉的民间生活气息和地方风貌。(4分,任选两个即可,意思相近即可)

(4)史料:③⑦。(2分)

史事:孝文帝改革。(1分,其它符合也可)

(5)问题1:②和⑧反映的主题是什么?

问题2:要研究“中国古代青铜铸造技术的发展”选择的史料有哪些?

(2分,写出一个即可,其它合适的也可)

28.(22分)

(1)①是休养生息政策实施的原因(背景);②是休养生息政策的具体表现(内容);③是休养生息政策的作用(效果)。(3分)

(2)A主父偃;(1分)

B卫青(或霍去病);(1分)

C罢黜百家,尊崇儒术;(1分)

D“推恩令”;(1分)

E统一调配物资,中央统一铸币,盐铁官营、专卖;(2分,写出两个)

F确立儒学正统思想,成为维护大一统政治的精神支柱,从此儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远;(2分)

G改善了国家财政状况,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础;(2分)

H使汉朝了解到西域的具体情况,后来西域各国纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域的相互了解和友好往来。(2分)

(3)示例:适时调整统治政策是西汉盛世出现的主要原因。

西汉初年面对经济残破,百废待兴的局面,汉初统治者采取了休养生息政策,注重农业生产,提倡以农业为本,一步步减轻赋税,提倡节俭等,最后迎来了“民人给家足,都鄙廪庾(粮仓)尽满而府库余财”的效果,出现了“文景之治”的盛世;后来汉武帝即位后面临着诸多新问题,但董仲舒、主父偃、卫青等人的辅佐下,在思想、政治、军事等方面采取了一系列新的措施,最终使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

综上可以看出,合理的政策可以推动社会的发展,使西汉出现了盛世。(7分)

七年级历史试题(A)

2024.1

温馨提示:

1.本试卷分第I卷和第II卷两部分,共8页,满分100分。考试用时60分钟,考试结束后,将试题卷和答题卡一并收回。

2.答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔,将自己的姓名、准考证号、座号填写在试题卷和答题卡规定位置上。

3.第I卷每小题选出答案后,请务必用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再涂其它答案标号。答案不能写在试卷上。

4.第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答卷必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置,不能写在试题卷上,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第Ⅰ卷(选择题共50分)

一、选择题(本大题共25个小题,每小题2分,共50分,每小题所列出的四个选项中,只有一项是符合题意的)

1.学完北京人的相关内容后,同学们开展了“模仿北京人生活的一天”的体验活动。下列活动场景中,最合理的是( )

A.烧烤食物 B.穿着麻布衣服 C.种植水稻 D.用货币换食物

2.中国是世界上最早的农耕文明发祥地之一。如下图中①②两处区域在新石器时代主要种植的粮食作物分别是( )

A.粟、水稻 B.小麦、玉米 C.粟、玉米 D.小麦、水稻

3.下列关于远古传说和真实历史之间的区别与联系,说法错误的是( )

A.远古传说不可能是真实历史 B.远古传说也蕴含着某些历史线索

C.远古传说存在着某些夸张的成分 D.只有被考古实物佐证的传说才是可信的

4.“禅让”是我国原始社会民主推举部落联盟首领的办法。下列关于部落联盟首领禅让的顺序,正确的是( )

A.舜—禹—尧 B.禹—尧—舜 C.尧—禹—舜 D.尧—舜—禹

5.学习历史需要区分史事与结论。下列表述中属于历史结论的是( )

A.夏是中国历史上第一个王朝 B.商王盘庚将都城迁到殷

C.武王与商军在牧野展开决战 D.禹在前2070年建立夏朝

6.陕西省号称三秦大地,山西人又叫三晋儿女,山东省别称齐鲁大地,河北省被称为燕赵之地。与此相关的制度是( )

A.宗法制 B.分封制 C.禅让制 D.世袭制

7.2024年是中国传统的甲辰年,即农历龙年。仔细观察下图所示文字“龙”,对此文字的叙述正确的是( )

A.是人类历史上最早的字 B.使用了象形的造字方法

C.使用了形声的造字方法 D.使用了会意的造字方法

8.西周礼制规定,天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,郑庄公却享用九鼎,以后一些诸侯竞相效仿。这反映出春秋时期( )

A.铁制农具和牛耕的使用 B.制鼎技术提高,产量增加

C.郑庄公的社会地位提高 D.王室衰微,诸侯势力崛起

9.《荀子·王霸》提到:“虽在僻陋之国,威动天下,五伯是也。”“故齐桓、晋文、楚庄、吴阖闾、越勾践,是皆僻陋之国也,威动天下,强殆中国。”通过上述材料可以获取的信息有( )

A.诸侯之间争霸战争的过程 B.春秋时期的政治局势

C.诸侯国位置影响经济发展 D.争霸战争爆发的原因

10.《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。这反映了战国时期学派之间思想( )

A.互相排斥 B.趋于一致 C.相互影响 D.独立发展

11.秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,其建立时间是( )

A.公元前2世纪后期 B.公元前2世纪前期

C.公元前3世纪前期 D.公元前3世纪后期

12.下图为“秦朝的政治建制示意图”。据图所示,表述正确的是( )

①最高统治者为皇帝

②体现君主专制和中央集权

③中央政权机构由太尉、丞相、御史大夫统领

④地方设置郡、县两级机构,实行分封制

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

13.《史记·过秦论》记载:“繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,赋敛无度,天下多事,吏弗能纪,百姓困穷而主弗收恤……是以陈涉……奋臂于大泽而天下响应者,其民危也。”这段史料适合用于研究秦末农民起义的( )

A.经过 B.原因 C.特点 D.影响

14.据史料记载,刘邦率军到咸阳后,不仅对百姓毫无侵犯,还与百姓约法三章;而项羽进入关中后,烧杀抢掠。由此可以看出刘邦最终获胜的原因是( )

A.项羽一味依赖武力 B.项羽生性骄傲自大

C.刘邦注重收揽民心 D.刘邦能够善用人才

15.某同学的历史学习卡片上有“公元25年”“刘秀”“洛阳”“释放奴婢”等字样。据此可知,她学习的内容最有可能是( )

A.秦朝灭亡 B.“文景之治” C.汉末起义 D.“光武中兴”

16.人民是历史的创造者和推动者。下面两次农民起义的共同点是( )

A.都建立了严密的组织 B.都沉重打击了所在王朝的统治

C.都是因为刑罚的残酷 D.都建立了农民阶级领导的政权

17.下图物品(技术)交流主要得益于( )

A.海外贸易的发展 B.丝绸之路的开通

C.民族交融的加强 D.江南地区的开发

18.佛教经书中的一些用语逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“现身说法”“大千世界”“因果”“皆大欢喜”等。这说明( )

A.佛教的发展服务了统治阶级 B.佛教迎合了贫苦民众的愿望

C.佛教的传入丰富了中国文化 D.佛教是中国土生土长的宗教

19.下图战役的意义是( )

A.打下了曹操统一北方的基础 B.抵御了来自北方的军事威胁

C.导致了北方人口大规模南迁 D.奠定了三国鼎立局面的基础

20.魏蜀吴建立后,东汉末年军阀混战的程度有所减弱。同时,三国相互的制衡,给社会带来相对安定的局面。因此,魏蜀吴的建立( )

A.改善了民族关系 B.发展了海外贸易

C.开始了江南地区的开发 D.有利于社会经济的发展

21.西晋和秦朝的相似之处是( )

A.都采取了一系列统一措施 B.都是被少数民族所灭

C.灭亡之后又陷入长期分裂 D.都经历了短暂的统一

22.成语是中华文学宝库中的重要组成部分。下列成语与战争的搭配正确的是( )

A.临阵倒戈——该下之战 B.退避三舍——长平之战

C.破釜沉舟——官渡之战 D.草木皆兵——淝水之战

23.下列这组图片反映的学习主题是( )

A.早期国家与社会变革 B.中国境内早期人类与文明的起源

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的建立和巩固

24.下面卡片反映的是某一历史事件的原因,判断此事件是( )

①北方战乱不休,南方社会相对比较安定。②北方人口南迁,带来大量的劳动力、先进的生产工具和技术。③南方气候温暖湿润,降雨充沛,自然条件优越。④南、北方人民的辛勤劳动。

A.北方少数民族的内迁 B.江南地区的开发

C.多民族国家的巩固 D.民族交融的增强

25.对下列图片反映信息的解读,最恰当的是( )

秦始皇陵兵马俑 北魏陶俑 龙门石窟

A.我国石窟艺术不断发展 B.我国古代善于吸收外来艺术

C.我国雕塑艺术的多样性 D.我国木结构建筑艺术的发展

第II卷(非选择题共50分)

二、非选择题(本大题共3小题,26题14分,27题14分,28题22分,共50分)

26.(14分)传统文化,透视历史。阅读材料,回答问题。

材料一 中华优秀传统文化是“民族文化血脉”。中华民族发展过程中,从《竹书纪年》……到文学、史学、农学、医学等,……为人类文明与进步做出不可磨灭的贡献。

——据人民网《习近平与中国优秀传统文化》

(1)结合本学期所学,列举我国古代史学、农学、医学方面的优秀著作。(3分,各一例)

材料二 中国传统文化简表(部分)

类别 成就

思想 孔子:“为政以德”;老子:(政治) A

科技 (汉朝) B 、圆周率、《大明历》

艺术 书法:(东晋) C ;绘画:顾恺之《洛神赋图》

伟大工程 都江堰、(秦朝) D

(2)结合所学补齐表格,并介绍一下都江堰。(7分)

材料三 2021年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》。意见明确指出:保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。……在加深认同感、增强历史感、提升幸福感等方面,尤其彰显出它的重大现实意义。

——据邵阳新闻网

(3)依据材料三,指出传承好非物质文化遗产的意义。(2分)

(4)依据上述材料和所学,你认为我们应该如何正确对待传统文化?(2分)

27.(14分)多元史料,走进历史。阅读材料,回答问题。

第一组资料:

①人面鱼纹彩陶盆 ②商鞅铜方量 ③魏晋古墓砖画——《胡人牛耕图》

④司母戊鼎 ⑤秦半两钱 ⑥东汉彩绘陶击鼓说唱俑

第二组资料:

⑦在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展。与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融。

——据统编版《中国历史》

⑧商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近……

——据《战国策·秦策一》

(1)分别指出上述两组资料的史料类型。(2分)

(2)将第一组资料图片所反映的历史内容按照时代顺序排列。(3分,写序号)

(3)仿照示例,从第一组资料中任选其二(除示例),说明其历史价值。(4分)

示例:①人面鱼纹彩陶盆,既能反映出半坡遗址彩陶制作的水平,也能反映原始农耕生活的状况。

(4)我们要研究“中国古代历史上的民族交融”,从上述两组资料中可以选用的史料有哪些?(写序号),除此,我们还可以补充什么史事?(3分)

(5)利用上述两组资料,你还会提出什么问题?(2分)

28.(22分)经典典籍,探索历史。阅读材料,回答问题。

材料一 公元前202年,刘邦建立汉朝。面对经济残破,百废待兴的局面,汉初统治者采取了休养生息政策。

①汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。 ②上(汉高祖)……轻田租,十五而税一……;文帝即位,躬修俭节,思安百姓……躬耕以劝百姓……除民田之租税……;孝景二年,令民半出田租,三十而税一也……。 ③至武帝之初七十年间,国家亡(无)事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾(粮仓)尽满,而府库余财。

——据《汉书·食货志》

(1)如果我们用材料一作为研究汉初休养生息政策的史料,那三则史料与此政策的关系分别是什么?(3分)

材料二 汉武帝即位后,面临着诸多新问题,以下历史人物为汉武帝解决难题立下了汗马功劳,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

人物 以下据司马光《资治通鉴》 主要措施或贡献 带来的作用

董仲舒 “臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息……” C F

A “愿陛下令诸侯得推恩子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿。” D 削弱了诸侯王的力量,中央对地方的控制大大加强。

B 各将五万骑……是时,汉所杀虏匈奴合八九万……是后匈奴远遁,而漠南无王庭。 北击匈奴 巩固北方边疆,维护国家安定。

桑弘羊 稍置均输,以通货物。……悉禁郡、国无铸钱……尽管天下盐铁。 E G

张骞 上(皇帝)募能通使月氏者,汉中张骞以郎应募。 张骞通西域 H

(2)结合所学,补全表格。(12分)

材料三 西汉的盛世,从“文景之治”开端,武帝即位后,调整了文景时期的政策,把西汉的盛世推向高峰。武帝晚期虽颇多失误,但国家元气未伤。在武帝之后,经过昭帝和宣帝的政策调整,保持了盛世的延续……西汉盛世前后持续了一百三十多年。

——据张岂之《中国历史十五讲》

(3)概括材料三,以“_______________是西汉盛世出现的主要原因”为题,结合材料一、二进行论述。(7分,要求:题目自拟,观点明确,史论结合,论述条理清楚)

2023~2024学年度第一学期期末考试

七年级历史试题(A)参考答案

说明:1.选择题依据参考答案评分。

2.非选择题依据考生表达采意给分,不必拘泥于参考答案原文。

一、选择题(每小题2分,共50分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 A A A D A B B D B C D C B

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 C D B B C D D D D C B C

二、非选择题(本大题3个小题,共50分)

26.(14分)

(1)史学:《史记》;农学:《齐民要术》;医学:《伤寒杂病论》。(3分)

(2)A“无为而治”;B造纸术;C王羲之《兰亭集序》;D长城(或灵渠)。(4分)

介绍:都江堰是战国后期(前256年)秦国在岷江上,由李冰主持修建的大型水利工程。充分利用了地势河道等自然条件,有鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程,起到了防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,时至今日,都江堰一直发挥着巨大作用,充分反映出我国人民的智慧。(3分)

(3)对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义;在加深认同感、增强历史感、提升幸福感等方面,尤其彰显出它的重大现实意义。(2分)

(4)取其精华,去其糟粕;批判继承,古为今用;面向世界,博采众长。(2分,言之成理即可)

27.(14分)

(1)第一组:实物史料;第二组:文献史料。

或第一组:第一手史料;第二组:第二手史料。(2分,标准统一)

(2)①④②⑤⑥③。(3分)

(3)②商鞅铜方量,既能了解秦国的青铜铸造工艺,也见证了商鞅变法的措施—统一度量衡。

③魏晋古墓砖画——《胡人牛耕图》,既能反映魏晋时期的壁画绘制水平,也能反映统一多民族国家的民族关系。

④司母戊鼎,既能反映商朝青铜冶铸技术和工艺水平,也能反映商朝的社会风尚。

⑤秦半两钱,既能了解秦朝的青铜铸造工艺,也见证了秦一统后的货币统一。

⑥东汉彩绘陶击鼓说唱俑,既能反映东汉的陶俑制作水平,也能反映东汉的民间生活气息和地方风貌。(4分,任选两个即可,意思相近即可)

(4)史料:③⑦。(2分)

史事:孝文帝改革。(1分,其它符合也可)

(5)问题1:②和⑧反映的主题是什么?

问题2:要研究“中国古代青铜铸造技术的发展”选择的史料有哪些?

(2分,写出一个即可,其它合适的也可)

28.(22分)

(1)①是休养生息政策实施的原因(背景);②是休养生息政策的具体表现(内容);③是休养生息政策的作用(效果)。(3分)

(2)A主父偃;(1分)

B卫青(或霍去病);(1分)

C罢黜百家,尊崇儒术;(1分)

D“推恩令”;(1分)

E统一调配物资,中央统一铸币,盐铁官营、专卖;(2分,写出两个)

F确立儒学正统思想,成为维护大一统政治的精神支柱,从此儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远;(2分)

G改善了国家财政状况,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础;(2分)

H使汉朝了解到西域的具体情况,后来西域各国纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域的相互了解和友好往来。(2分)

(3)示例:适时调整统治政策是西汉盛世出现的主要原因。

西汉初年面对经济残破,百废待兴的局面,汉初统治者采取了休养生息政策,注重农业生产,提倡以农业为本,一步步减轻赋税,提倡节俭等,最后迎来了“民人给家足,都鄙廪庾(粮仓)尽满而府库余财”的效果,出现了“文景之治”的盛世;后来汉武帝即位后面临着诸多新问题,但董仲舒、主父偃、卫青等人的辅佐下,在思想、政治、军事等方面采取了一系列新的措施,最终使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

综上可以看出,合理的政策可以推动社会的发展,使西汉出现了盛世。(7分)

同课章节目录