贵州省贵阳市2023-2024学年高一上学期期末监测语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省贵阳市2023-2024学年高一上学期期末监测语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-02 21:17:56 | ||

图片预览

文档简介

贵阳市2023-2024学年度第一学期期末监测试卷

高一语文

注意事项:

1.本试卷共10页。满分100分,考试用时150分钟。

2.用黑色水性笔直接将答案写在答题卡上,在本试题卷上答题无效。

一、现代文阅读(18分)

(一)现代文阅读I(本题共3小题,6分)

阅读下面的文字,完成1~3小题。

今天,世界上出现了许多新的问题。这些问题都是由不同文化相互接触、碰撞、融合而产生的,没有现成的答案可以解决。也就是说,用原有的思维逻辑、原有的研究方法来解决现在的问题已经不行了。要想找到解决问题的方法,就是要回到现实社会生活中去,扎扎实实地做实地调查。要超越旧的各种刻板的印象和判断,搞清楚各种文明中人们的社会生活,并以此为基础(而不是以某种意识形态体系为基础)来构建人类跨文明的共同的理念。这种研究的难点,在于研究者必须摆脱各种成见,敞开胸怀,以开阔的视角,超越自己文化固有的思维模式,来深入观察和领悟其他族群的文化、文明。在跨文化的交流和沟通中,构建起新的更广博的知识体系。

为什么必须要到现实生活中去调查呢?因为人类社会是复杂的、多样性的,又是多变的、富于创造性的,它绝不是只有单一文化背景、有限知识和经验的研究者能够想象和包容得了的。所以研究者必须深入到你所要了解的“他人”的生活中去观察、研究。从某种意义上说,这种实地调查的方法,也反映出研究者的一种心态,就是你是不是真正要去理解、接受“他人”的文化、文明,这种心态正是今天不同文明之间交流的一个关键。深入到“异文化”中去做调查,努力了解“他”的语言、传统,做到设身处地地用当地人的眼光来看待周围的事物,这本身就是对“异文化”的尊重和对“异文化”开放的心态。如果连这种最基本的平等态度都没有,还谈什么交流和沟通。实地调查能够促使研究者深入到“社会生活”中去“参与观察”,使“人类学走出书斋”,取得超越前人的成绩。

要进行跨文化的观察体验,还必须具有一种跨越文化偏见的心态。由某一种文化教化出来的人,因为对“他文化”不习惯,出现这样那样的误解、曲解,对“他文化”产生偏见,应该说是一种正常现象。但是,作为一个研究者,则必须具备更高的见识、更强的领悟力,能够抛弃这种偏见。我特别提到一个“悟”字,这个字在跨文化的研究中显得特别重要,它不仅要求研究者全身心地投入到被研究者的生活乃至思想当中,能设身处地地像他们一样思考,而且要求研究者能冷静、超然地去观察周围发生的一切。在一种“进得去,出得来”的心态下,去真正体验我们要了解的“跨文化”的感受。我认为,在讨论全球化和不同文明之间的关系时,具体的研究方法上的技术因素并不是最重要的,最要紧的还是研究者的心态。

其实,我们平时常说的“凡事不要光想着自己,要想到人家”这句话,就很通俗地说出了在跨文化研究时所要持有的心态。这句话体现了中国人传统的、十分重要的为人处世的原则,类似的“原则”在老百姓中流传的还有很多。我想这些“原则”应该是我们中华民族在形成多元一体格局的历史进程中,融汇百川,不同文明兼收并蓄而积累下来的宝贵经验,这些经验或许能够对我们社会研究工作者提供有益的帮助。培养这种良好的跨文化交流的心态,是提高每个社会工作者人文修养的一门必修课,应该把这方面素质的提高,作为对社会学专业学生的基本要求。如果再扩大一些,我们能在一般民众中也推行这方面的宣传教育,其结果,必然能够增进不同文明中普通成员之间良好的沟通、交流和理解。如果这种沟通、交流和理解能够有广泛的群众基础,那么,今天世界上诸多民族和文明之间的矛盾、偏见、冲突以及冤冤相报、以暴制暴等就有了化解和消除的希望。

(节选自费孝通《“美美与共”和人类文明》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(2分)( )

A.不同的文化在相互接触、碰撞、融合过程中产生的种种问题都没有现成的解决方法。

B.研究者去除成见,超越自己文化固有的思维模式就能构建起新的更广博的知识体系。

C.人类社会的复杂性、多样性、多变性及创造性决定了研究者进行实地调查的必要性。

D.在对全球化和不同文明之间的关系进行研讨时,最关键的是研究方法上的技术因素。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(2分)( )

A.由第一段内容可以看出,在全球化进程中,不同文化相互交融、相互依存,不断深化,相应的思维逻辑和研究方法可能在实地调查中逐步形成。

B.中国的社会科学工作者应当尝试着走出去,开展国外社会文化研究,在博采众家之长的同时,为不同国家、民族和社会的对话、交流创造条件。

C.中国传统的为人处事原则中有极富同理之心的“己所不欲,勿施于人”,这一原则可适用于跨文化交流,以增进不同民族和文明之间的友好往来。

D.社会工作者掌握实地调查的方法,拥有跨文化交流的良好心态,进行跨文化观察体验,从而能化解和消除当今世界不同民族和文明之间的矛盾。

3.下列选项,最不适合作为论据支撑文章观点的一项是(2分)( )

A.魏源的著作《海国图志》提出“师夷长技以制夷”的强国主张。

B.地理史籍《大唐西域记》记载了玄奘亲身游历西域的所见所闻。

C.2023年在杭州举办的亚运会以“心心相融,@未来”为主题口号。

D.中国为推动共建“一带一路”进入高质量发展新阶段不懈努力。

(二)现代文阅读ⅡI(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6小题。

大姐

茹志鹃

天没黑净,上弦月便已挂在东山顶上。我紧了紧肩上的医药包,更加紧了步子。红山人民公社的所在地张家冲,还有四五里路呢!

张家冲我没来过,但它在我的感觉上却十分熟悉。早在一九四七年,我们和敌人“摆龙灯”的时候,曾经在张家冲拉过锯。不过那时我正患夜盲症,夜里行军都是大姐扶着我走,所以那次经过张家冲,而且还在张家冲小休息了一次,我却什么也没看清楚。

那时候,敌人刚从张家冲退出不久,整个村,就像死了一样,没有人声,连狗叫的声音也没有。大姐和我靠着一棵树坐着休息,不远处好像有一条溪水,在哗哗地响,头上的树枝发出沙——沙——的声音。我们谁也没有说话,只有骡子的嚼口,偶尔弄出一声“叮当”。休息完毕,大姐拉我走的时候,我听她长长地透了口气,轻轻地说了声:“毁了,全毁了吧!”我不知她是在发恨还是感慨。说完话,她脚下不知给什么狠狠地绊了一下,我跟她一起冲出好远才站稳,接着,她又是那样长长地透了一口气……这事后,我才知道大姐原是张家冲人。

大姐是院里一个普通的护理员,院里上上下下、老老少少的同志都尊敬她,管她叫大姐。那时我年龄还小,只十六岁,爱唱爱跳,是哪儿热闹就往哪儿跑的一个小鬼。而大姐却沉默寡言,三十四岁的人,看起来倒像有四五十岁了。背驼了,头发也有些花白。大姐见人只会憨笑,很少说话,然而却常常跟我谈谈,也比旁人了解我。我喜欢唱歌,大姐悄悄地帮我收集歌纸。我爱唱歌,但自己也知道唱得并不好,别人有时候也说我几句俏皮话,可是大姐就爱听我唱。每当我们在河边洗绷带的时候,大姐就会说:“小鬼,唱一个吧!”我也就放声唱起来。只有在她面前,我才唱得自如痛快。大姐听得很入神,手里常停止了动作,两眼呆呆地盯着远处,好像在仔细地听,又好像完全没听,只是在想她的什么心事。张家冲对我来说,虽然是人生地不熟,但因是大姐的故乡,所以又有一种说不出的亲切感。我到这里来,当然主要是了解公社里建立医疗站的情况,但在我内心里,更重要的是要打听大姐的消息。

大路傍着山,弯弯曲曲地伸过去,山顶上还设有一个白色的小气象台。路的这边,是一大片已熟的早稻,稻子在田里小弯着腰,看样子,马上可以开镰收割了。天逐渐黑了下来,萤火虫在稻叶上飞来飞去。我觉到有一种激动人心的、簇新的气氛包裹着我,这种清新的气氛越浓,越是使我想起这是大姐的故乡。

其实,大姐和我相处的时间并不长,但我怎么也忘不了她,特别是她最后给我们留下了一个谜。这是我来医院工作的第二年春天,那次大姐带了几副担架,要把伤员送到后方去。不料中途情况发生变化,竟与敌人遭遇上了。后来据跑出来的民工和伤员说,发生情况时,大家正在一条田埂上走,四面不靠村子,庄稼也不是长得旺盛的时候,根本没地方隐蔽。大姐即抽出两个手榴弹,掩护担架撤退。幸亏这天正好是个月黑夜,伸手不见五指,担架就横插到山沟里,爬上了山。当担架刚爬到半山上,就听见那里响起了手榴弹声音,接着,就是成串的枪声。一会儿,手榴弹声音没有了,枪声也沉寂了,但却听到一个女人细而高的声音在唱。有的说唱的是山歌,有的说唱的是当地的民谣。总之,大家都听到有个女人在唱,声音很高很亮,在夜空里传得很远很远……

到底是谁在唱?在敌人面前毫无畏色地高唱?是谁呢??那里除了大姐以外,确确实实没有别的女人。是大姐在唱吗?大家又不敢相信,大姐平时说话都很少,别说是唱歌了。于是大家在沉痛之上,又加上了这个谜。第二天,领导上派了武装到发生战事的地点去找大姐的尸体,竟没找到,只找到了两只手榴弹的线圈和许多敌人的钢盔、水壶及子弹壳。但我还是暗暗地等着,每次行军做路标的时候,也做得特别仔细。我相信总有一天,大姐依旧会那样憨笑着,突然向我们走来……

在大姐失踪以后,我精神恍惚。领导上这时又要我写个大姐的简历,要进行追功。平时我自认为很了解大姐,但一提笔要写的时候,却又什么也不清楚。我向老同志打听,老同志也说不出大姐到底是如何入伍、家在哪里,光知道她参加部队并不久。我又找到组织干事小俞,小俞也只知道某年某月大姐立过二等功,某月某日又立了三等功这些,另外就给了我一张大姐的简历表,表上只在姓名、年龄下面写了“未婚”二字。我打开她遗留下来的背包,背包里只有几件半新的军衣,一双新鞋。除此之外,衣服里还夹着一张二十四开的白报纸,纸上工工整整地写了几个大字:“我要参加共产党。”第二行只写了一个“我”,下面就没有了,好像有千言万语,不知从何说起。这张纸下面是几张歌纸,这大概是为我收集的。

大姐,大姐,告诉我,你想说的是什么?……我寻找、搜集大姐的一切资料,但结果只是越加地怀念,别的什么也没有。

一九五九年二月

(节选自《高高的白杨树》,有删改)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)( )

A.小说表现“我”对张家冲有别样情感,因为那是十几年前我们和敌人进行拉锯战的地方,也是“大姐”的故乡。

B.小说有多处环境描写,有阴森死寂的战后场景,有紧张压抑的暗夜景象,也有清新宜人的农村风光,笔力精到。

C.小说兼用顺叙、插叙、补叙,将时间跨度大的故事进行了艺术化的处理,现实与回忆交错推进,叙事脉络清晰。

D.小说对人、事、物及其关系敏锐的体察力和诗意的表现力,充分体现了作者独特的个体审美和细腻的艺术感知。

5.小说中的大姐给我们留下了许多未解之谜,请根据文本简要概括。(4分)

6.有人说茹志鹃塑造的人物形象虽为普通人却不失英雄气,请结合本文和课文《百合花》说说你的看法。(6分)

二、古代诗文阅读(32分)

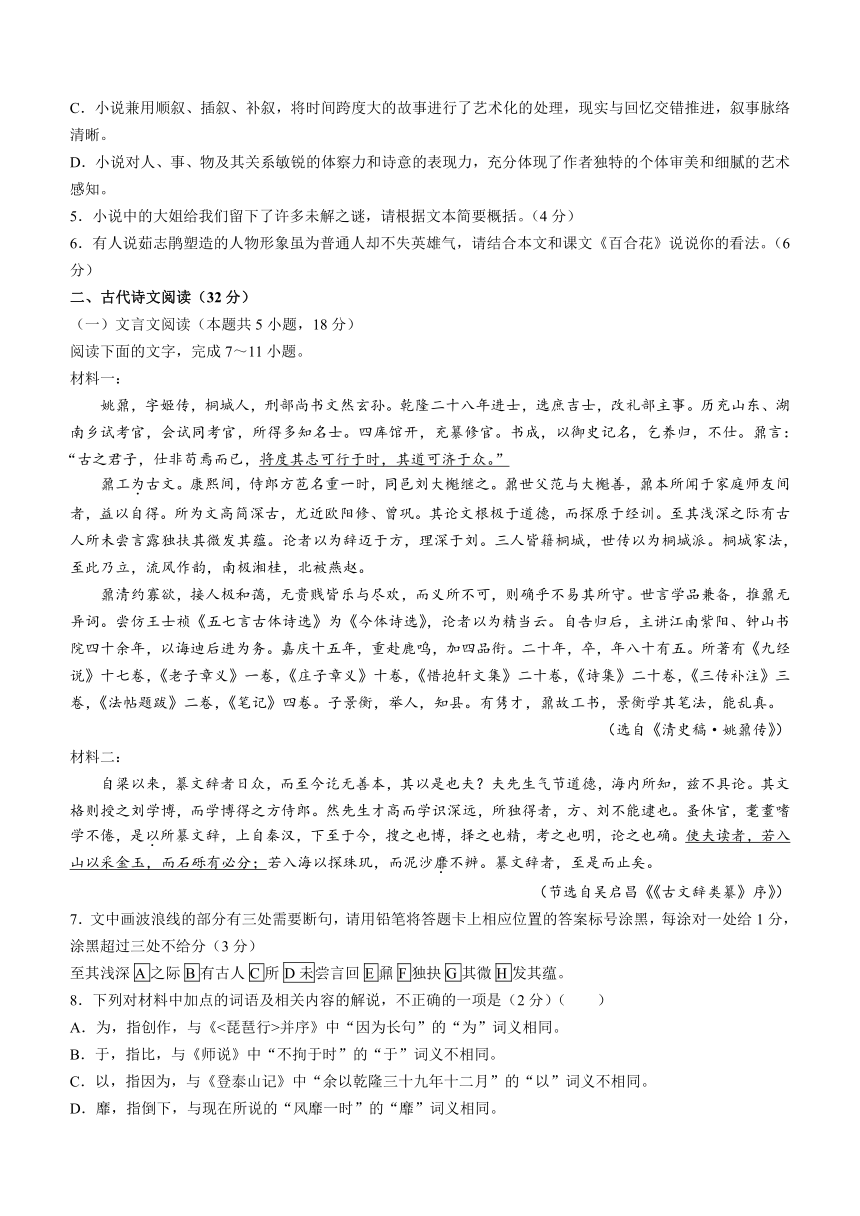

(一)文言文阅读(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成7~11小题。

材料一:

姚鼐,字姬传,桐城人,刑部尚书文然玄孙。乾隆二十八年进士,选庶吉士,改礼部主事。历充山东、湖南乡试考官,会试同考官,所得多知名士。四库馆开,充纂修官。书成,以御史记名,乞养归,不仕。鼐言:“古之君子,仕非苟焉而已,将度其志可行于时,其道可济于众。”

鼐工为古文。康熙间,侍郎方苞名重一时,同邑刘大櫆继之。鼐世父范与大櫆善,鼐本所闻于家庭师友间者,益以自得。所为文高简深古,尤近欧阳修、曾巩。其论文根极于道德,而探原于经训。至其浅深之际有古人所未尝言露独扶其微发其蕴。论者以为辞迈于方,理深于刘。三人皆籍桐城,世传以为桐城派。桐城家法,至此乃立,流风作韵,南极湘桂,北被燕赵。

鼐清约寡欲,接人极和蔼,无贵贱皆乐与尽欢,而义所不可,则确乎不易其所守。世言学品兼备,推鼐无异词。尝仿王士祯《五七言古体诗选》为《今体诗选》,论者以为精当云。自告归后,主讲江南紫阳、钟山书院四十余年,以诲迪后进为务。嘉庆十五年,重赴鹿呜,加四品衔。二十年,卒,年八十有五。所著有《九经说》十七卷,《老子章义》一卷,《庄子章义》十卷,《惜抱轩文集》二十卷,《诗集》二十卷,《三传补注》三卷,《法帖题跋》二卷,《笔记》四卷。子景衡,举人,知县。有隽才,鼐故工书,景衡学其笔法,能乱真。

(选自《清史稿·姚鼐传》)

材料二:

自梁以来,纂文辞者日众,而至今讫无善本,其以是也夫?夫先生气节道德,海内所知,兹不具论。其文格则授之刘学博,而学博得之方侍郎。然先生才高而学识深远,所独得者,方、刘不能逮也。蚤休官,耄耋嗜学不倦,是以所纂文辞,上自秦汉,下至于今,搜之也博,择之也精,考之也明,论之也确。使夫读者,若入山以采金玉,而石砾有必分;若入海以探珠玑,而泥沙靡不辨。纂文辞者,至是而止矣。

(节选自吴启昌《《古文辞类纂》序》)

7.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分(3分)

至其浅深A之际B有古人C所D未尝言回E鼐F独抉G其微H发其蕴。

8.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(2分)( )

A.为,指创作,与《<琵琶行>并序》中“因为长句”的“为”词义相同。

B.于,指比,与《师说》中“不拘于时”的“于”词义不相同。

C.以,指因为,与《登泰山记》中“余以乾隆三十九年十二月”的“以”词义不相同。

D.靡,指倒下,与现在所说的“风靡一时”的“靡”词义相同。

9.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(2分)( )

A.姚鼐在礼部任职期间,担任过乡试及会试的考官,交往的多为当时的知名人士。

B.姚鼐在《四库全书》完成之后,自请辞去礼部主事一职,回到家乡去奉养父母。

C.姚鼐文风接近于欧阳修、曾巩,高雅简练、深刻古朴,其论文以道德经训为源。

D.姚鼐品性清正,平等待人,治学精深,著述颇为丰厚,致力于教育和启迪后生。

10.将下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)将度其志可行于时,其道可济于众。(4分)

(2)使夫读者,若入山以采金玉,而石砾有必分。(4分)

11.吴启昌先生是如何评价姚鼐及其《古文辞类纂》的?请根据材料二简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面这首唐诗,完成12~13小题。

春江

白居易

炎凉昏晓苦推迁,不觉忠州已二年。

闭阁只听朝暮鼓,上楼空望往来船。

莺声诱引来花下,草色句留坐水边。

唯有春江看未厌,萦砂绕石渌潺湲。

12.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是(2分)( )

A.首联抒发诗人忠州两年生活的感慨,季节变换,昏晓推移,时光流逝,心中苦闷。

B.颔联巧用“只”“空”二字,“只”听鼓声、“空”望船只写出诗人内心的宁静与平和。

C.颈联用拟人手法描绘了一幅生机盎然的春景图,莺声婉转,花草迷人,引人入胜。

D.诗歌的语言既质朴简练、平易通俗,又不失灵动俏皮,情感真挚动人,意蕴丰富。

13.本诗“唯有春江看未厌”与李白《独坐敬亭山》“相看两不厌,唯有敬亭山”在表达方式和情感意绪上都极为相似,请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

14.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)“___________,___________”两句,在《诗经》里原写姑娘思念情人,在曹操《短歌行》中用来比喻渴望得到贤才。

(2)李白《梦游天姥吟留别》中“___________,___________种动物的声音描写登山途中的惊骇之境。

(3)韩愈在《师说》中阐明“师”的职责后,随即用反问句“___________,___________”增强语势,说明“从师”的必要性。

三、语言文字运用(10分)

阅读下面的文字,完成15~17小题。

不知何时开始, A ,他们就如看似萧索却蕴藏着某种可怕力量的隆冬,令人敬畏!

我害怕阅读的人。曾以为自己是个有内涵的人, B ?这内涵不就只是人人能脱口而出、游荡在空气中最通俗的认知吗?于是,一跟阅读的人谈话,我就像一个透明的人,苍白的脑袋无法隐藏。而阅读的人在知识里遨游,能从食谱论及管理学,从八卦周刊讲到社会形势,甚至空中跃下的猫都能让他们对建筑防震理论(①)。相较之下,我最引以为傲的论述,恐怕只是他们多年前书架上某本书里的某段文字,而且还是不被荧光笔画线注记的那一段。

我害怕阅读的人。当他们阅读时,脸就藏匿在书后面。书一放下,就以王者的形象在我面前闪耀,使我明白,阅读不只是感受魔力,更是获取知识。他们是懂美学的牛顿,懂人类学的梵·高,懂孙子兵法的甘地。他们仿佛站在巨人的肩膀上,俯视一切。

我害怕阅读的人。他们很幸运,当众人拥抱孤独或被寂寞拥抱时,他们的生命却毫不封闭,不缺乏朋友的忠实,不缺少安慰者的温柔,甚至连互相较劲的对手都不至匮乏。他们翻开书,有时会因心有灵犀而赞叹不已,有时又会因立场不同而争论不休,有时会获得劝导或慰藉。口一本一本的书,就像一节一节的脊椎,稳稳地支持着阅读的人。这一切不正是我们(②)的吗?

我害怕阅读的人,尤其是,还在阅读的人。

15.请在文中画横线处补写恰当的语句,使文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

16.请在文中括号处填入恰当的成语。(2分)

17.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

四、写作(40分)

18.阅读下面的材料,根据要求写作。(40分)

今天的贵州,处处涌动着澎湃的浪潮,跃动着勃发的生机,释放着磅礴的力量。“村超”火了,“村BA”火了,一场场民间体育赛事与民族文化的大联欢,呈现了中

国式现代化和美乡村的幸福模样;“路边音乐会”火了,文昌阁、甲秀楼、花溪十字街等多处联动,“嗨”翻贵阳,体现了中国式音乐的浪漫和城市生活的惬意;“黔货”火了,修文猕猴桃、梵净山蜂蜜、盘州火腿销售捷报频传,展示着贵州脱贫攻坚累累硕果。

本学期我们围绕“家乡文化生活”开展了学习活动,相信你对贵州家乡文化生活有过了解,做过调查,而上面的材料也一定会让你更深刻地体会到家乡的巨变。回顾昨天,立足今天,展望明天,你想对我们家乡贵州说些什么?请写一篇文章表达你的感悟和思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

贵阳市2023-2024学年度第一学期期末监测

高一语文参考答案及评分建议

1.C(2分)【解析】A项“种种问题”错,原文是“出现了许多新的问题”,扩大范围。B项“就能构建起新的更广博的知识体系”错,太过绝对。D项“最关键的是研究方法上的技术因素”错,原文是“具体的研究方法上的技术因素并不是最重要的,最要紧的还是研究者的心态”,有悖文意。

2.D(2分)【解析】D项夸大了社会工作者的作用,忽略了“这种沟通、交流和理解能够有广泛的群众基础”这一条件。

3.A(2分)【解析】本文的观点是社会工作者应该以一种“尊重”和“开放”的心态来对待不同的文化、文明。“师夷长技以制夷”的意思是向洋人学习先进的军事技术,用以抵抗洋人的侵略,不适合作为论据支撑文章观点。

4.C(2分)【解析】文章无补叙。

5.①大姐是不是那个在敌人面前毫无畏色的歌者?②大姐是否牺牲?③大姐的过去是怎样的?④大姐遗物中的白报纸第二行“我”后面想说什么?(4分。一点1分;其他答案,言之成理,酌情给分)

6.本文中的大姐和课文《百合花》中的小通讯员都是部队中的普通一员,却勇敢无畏不失英雄气概。(2分)本文中的大姐既是普通的护理员、疼爱我的大姐,又是挺身而出掩护担架撤退的英雄。(2分)《百合花》中的小通讯员既是天真质朴、热爱生活、害羞腼腆的普通小战士,又是掩护群众和伤员、舍己救人的英雄。(2分)(其他答案,言之成理,酌情给分)

7.BEH(3分)【解析】正确的标点是:至其浅深之际,有古人所未尝言,鼐独抉其微,发其蕴。译文:到了那(经籍义理)深刻之处,有古人不曾提到的地方,唯独姚鼐能挑出其中的微妙之处,发掘其中的意蕴。

8.D(2分)【解析】D项错,本文的“靡”是没有的意思,“风靡一时”的“靡”是倒下的意思,词义不相同。A项两个“为”都是创作的意思;B项本文的“于”是比的意思,“不拘于时”的“于”是被的意思;C项本文的“以”是因为的意思,“余以乾隆三十九年十二月”的“以”是在的意思。

9.B(2分)【解析】“请求辞去礼部主事一职”错,由原文“书成,以御史记名,乞养归,不仕”可知,姚鼐此时被记名为御史(以备提升),不任礼部主事。

10.(1)(他)将会考虑他的志向要在当时得以实现,他的思想要对大众有所补益。(4分。采分点“度”“济”各1分,句意2分)

(2)使那些读他文章的人,像进入山中去开采金块玉石,石块沙砾一定能够分辨出来。(4分。采分点“若”“必”各1分,句意2分)

11.①姚鼐的气节与道德天下皆知;②姚鼐才高学深,有方苞、刘大櫆不及之处;③姚鼐所著《古文辞类纂》为同类中的善本。(3分。答出一点给1分;意近即可)

12.B(2分)【解析】“诗人内心的宁静与平和”理解有误,“只”听鼓声、“空”望船只写出诗人内心的怅惘与期望。

13.①在表达方式上,两者都是直抒胸臆。(2分)②在情感意绪上,两者都在表达对自然山水的喜爱(2分)中,寄寓了苦闷孤独之情(2分)。

(其他答案,言之成理,酌情给分)

14.(1)青青子 衿悠悠我心

(2)熊咆龙吟殷岩泉 栗深林兮惊层巅

(3)人非生而知之者 孰能无惑

(6分。每空1分,有错字、别字该空不给分)

15.A我害怕阅读的人 B我的内涵是什么呢(4分。一句2分,语意完整连贯、内容贴切、逻辑严密即可;超过字数扣1分)

16.①侃侃而谈/津津乐道②梦寐以求/心驰神往(2分。一个成语1分;所填成语代入原文表意贴切、语法功能无误即可)

17.【示例一】书一放下,他们就以王者的形象在我面前闪耀,使我明白,阅读不只是获取知识,更是感受魔力。

【示例二】他们把书一放下,就以王者的形象在我面前闪耀,使我明白,阅读不只是获取知识,更是感受魔力。

【解析】划线句有两处语病:一是主语残缺,补出主语“他们”;二是语序不当,“感受魔力”与“获取知识”互换位置。(4分。两处语病,改对一处给2分)

18.(40分)

【写作指导】

这是一道任务驱动型材料作文题。材料给出了贵州发展的几个典型例子,关涉贵州城乡的体育、文化、经济等诸多方面,考生可以结合材料,联系生活中家乡的变化,感性地书写自己与家乡的故事;也可以从个人的生活经验出发,书写家乡的建筑、习俗、生活方式等变化带给你的感受;还可以思考家乡变化的原因,展望家乡发展的未来,探究家乡某一文化现象的影响和意义等。

【参考立意】

①新时代赋予家乡幸福的模样;②“流量”为家乡建设赋能;③家乡建设,我的责任;④创新让家乡文化光彩夺目;⑤家乡变化来自创新。

【参考译文】

材料一:

姚鼐,字姬传,桐城人,刑部尚书姚文然的玄孙。乾隆二十八年考中进士,被授为庶吉士,改任礼部主事。历任山东、湖南乡试考官,会试同考官,所交往的人大多是知名人士。四库全书馆开设,姚鼐担任纂修官。《四库全书》完成后,被记名为御史(以备提升),请求辞职回乡奉养父母,不再做官。姚鼐说:“古代的君子,做官不是随随便便就罢了,将会考虑他的志向要在当时得以实现,他的思想要对大众有所补益。”

姚鼐擅长创作古文。康熙年间,侍郎方苞在当时名声很大,同乡刘大櫆承续他。姚鼐的伯父姚范与刘大櫆交情深厚,姚鼐原本在家族和师友中颇有名气,因此更加得以长进。所写的文章高雅、简练、深刻、古朴,尤其和欧阳修、曾巩的文风非常接近。他论说文章以道德为根本,在经籍义理的解说上探本溯源。到了那些(经籍义理)深刻之处,有古人不曾提到的地方,唯独姚鼐能挑出其中的微妙之处,发掘其中的意蕴。评论者认为他的文辞比方苞豪放,道理比刘大櫆深刻。三个人都是桐城籍,世人传称他们为桐城派。桐城派的风格传统,到这时就形成了,这种风范韵致,向南波及湘桂一带,向北覆盖了燕赵地区。

姚鼐清廉俭约,少有私欲,待人十分和蔼,无论身份贵贱都乐于与他们尽情欢乐,然而如果是道义不允许做的事,他坚决不改变自己的操守。世人说到品学兼备,(均)推崇姚鼐,没有人有异议。他曾经模仿王士祯《五七言古体诗选》创作《今体诗选》,评论的人认为十分精确恰当。自从告老回乡以后,姚鼐在江南紫阳、钟山书院担任讲授四十余年,把教诲启迪后辈当作要务。嘉庆十五年,他重赴鹿鸣宴,被加封四品官衔。嘉庆二十年,姚鼐去世,时年八十五岁。著作有《九经说》十七卷,《老子章义》一卷,《庄子章义》十卷,《惜抱轩文集》二十卷,《诗集》二十卷,《三传补注》三卷,《法帖题跋》二卷,《笔记》四卷。儿子姚景衡,举人,担任知县。有出众的才智,姚鼐原先擅长书法,景衡学习他的笔法,能够以假乱真。

材料二:

从梁代到现在,整理编纂文章的著作越来越多,但到现在为止,还没有校勘严密、刻印精美的文献版本,难道是这样的吗?姚鼐先生的气度、节操、道义、品德,天下的人都知道,这方面不详细地谈论。他的文章风格师承于刘学博,刘学博又是从方苞那里学习到的。但是先生文采出众,学识深远,他的独到之处是方苞、刘大櫆不能够达到的。早先辞去官职,直至耄耋之年仍爱好学习不知倦怠,因此编纂的文章,上自秦汉,下至当今,搜求的文章广博,择选精当,考证明晰,论说确切。使那些读他文章的人,像进入山中去开采金块玉石,石块沙砾一定能够分辨出来;像潜入大海去探寻珠玉,淤泥与沙石没有不分辩清楚的。整理编纂文章的著作到这一部书就臻于至善了。

高一语文

注意事项:

1.本试卷共10页。满分100分,考试用时150分钟。

2.用黑色水性笔直接将答案写在答题卡上,在本试题卷上答题无效。

一、现代文阅读(18分)

(一)现代文阅读I(本题共3小题,6分)

阅读下面的文字,完成1~3小题。

今天,世界上出现了许多新的问题。这些问题都是由不同文化相互接触、碰撞、融合而产生的,没有现成的答案可以解决。也就是说,用原有的思维逻辑、原有的研究方法来解决现在的问题已经不行了。要想找到解决问题的方法,就是要回到现实社会生活中去,扎扎实实地做实地调查。要超越旧的各种刻板的印象和判断,搞清楚各种文明中人们的社会生活,并以此为基础(而不是以某种意识形态体系为基础)来构建人类跨文明的共同的理念。这种研究的难点,在于研究者必须摆脱各种成见,敞开胸怀,以开阔的视角,超越自己文化固有的思维模式,来深入观察和领悟其他族群的文化、文明。在跨文化的交流和沟通中,构建起新的更广博的知识体系。

为什么必须要到现实生活中去调查呢?因为人类社会是复杂的、多样性的,又是多变的、富于创造性的,它绝不是只有单一文化背景、有限知识和经验的研究者能够想象和包容得了的。所以研究者必须深入到你所要了解的“他人”的生活中去观察、研究。从某种意义上说,这种实地调查的方法,也反映出研究者的一种心态,就是你是不是真正要去理解、接受“他人”的文化、文明,这种心态正是今天不同文明之间交流的一个关键。深入到“异文化”中去做调查,努力了解“他”的语言、传统,做到设身处地地用当地人的眼光来看待周围的事物,这本身就是对“异文化”的尊重和对“异文化”开放的心态。如果连这种最基本的平等态度都没有,还谈什么交流和沟通。实地调查能够促使研究者深入到“社会生活”中去“参与观察”,使“人类学走出书斋”,取得超越前人的成绩。

要进行跨文化的观察体验,还必须具有一种跨越文化偏见的心态。由某一种文化教化出来的人,因为对“他文化”不习惯,出现这样那样的误解、曲解,对“他文化”产生偏见,应该说是一种正常现象。但是,作为一个研究者,则必须具备更高的见识、更强的领悟力,能够抛弃这种偏见。我特别提到一个“悟”字,这个字在跨文化的研究中显得特别重要,它不仅要求研究者全身心地投入到被研究者的生活乃至思想当中,能设身处地地像他们一样思考,而且要求研究者能冷静、超然地去观察周围发生的一切。在一种“进得去,出得来”的心态下,去真正体验我们要了解的“跨文化”的感受。我认为,在讨论全球化和不同文明之间的关系时,具体的研究方法上的技术因素并不是最重要的,最要紧的还是研究者的心态。

其实,我们平时常说的“凡事不要光想着自己,要想到人家”这句话,就很通俗地说出了在跨文化研究时所要持有的心态。这句话体现了中国人传统的、十分重要的为人处世的原则,类似的“原则”在老百姓中流传的还有很多。我想这些“原则”应该是我们中华民族在形成多元一体格局的历史进程中,融汇百川,不同文明兼收并蓄而积累下来的宝贵经验,这些经验或许能够对我们社会研究工作者提供有益的帮助。培养这种良好的跨文化交流的心态,是提高每个社会工作者人文修养的一门必修课,应该把这方面素质的提高,作为对社会学专业学生的基本要求。如果再扩大一些,我们能在一般民众中也推行这方面的宣传教育,其结果,必然能够增进不同文明中普通成员之间良好的沟通、交流和理解。如果这种沟通、交流和理解能够有广泛的群众基础,那么,今天世界上诸多民族和文明之间的矛盾、偏见、冲突以及冤冤相报、以暴制暴等就有了化解和消除的希望。

(节选自费孝通《“美美与共”和人类文明》,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(2分)( )

A.不同的文化在相互接触、碰撞、融合过程中产生的种种问题都没有现成的解决方法。

B.研究者去除成见,超越自己文化固有的思维模式就能构建起新的更广博的知识体系。

C.人类社会的复杂性、多样性、多变性及创造性决定了研究者进行实地调查的必要性。

D.在对全球化和不同文明之间的关系进行研讨时,最关键的是研究方法上的技术因素。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(2分)( )

A.由第一段内容可以看出,在全球化进程中,不同文化相互交融、相互依存,不断深化,相应的思维逻辑和研究方法可能在实地调查中逐步形成。

B.中国的社会科学工作者应当尝试着走出去,开展国外社会文化研究,在博采众家之长的同时,为不同国家、民族和社会的对话、交流创造条件。

C.中国传统的为人处事原则中有极富同理之心的“己所不欲,勿施于人”,这一原则可适用于跨文化交流,以增进不同民族和文明之间的友好往来。

D.社会工作者掌握实地调查的方法,拥有跨文化交流的良好心态,进行跨文化观察体验,从而能化解和消除当今世界不同民族和文明之间的矛盾。

3.下列选项,最不适合作为论据支撑文章观点的一项是(2分)( )

A.魏源的著作《海国图志》提出“师夷长技以制夷”的强国主张。

B.地理史籍《大唐西域记》记载了玄奘亲身游历西域的所见所闻。

C.2023年在杭州举办的亚运会以“心心相融,@未来”为主题口号。

D.中国为推动共建“一带一路”进入高质量发展新阶段不懈努力。

(二)现代文阅读ⅡI(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6小题。

大姐

茹志鹃

天没黑净,上弦月便已挂在东山顶上。我紧了紧肩上的医药包,更加紧了步子。红山人民公社的所在地张家冲,还有四五里路呢!

张家冲我没来过,但它在我的感觉上却十分熟悉。早在一九四七年,我们和敌人“摆龙灯”的时候,曾经在张家冲拉过锯。不过那时我正患夜盲症,夜里行军都是大姐扶着我走,所以那次经过张家冲,而且还在张家冲小休息了一次,我却什么也没看清楚。

那时候,敌人刚从张家冲退出不久,整个村,就像死了一样,没有人声,连狗叫的声音也没有。大姐和我靠着一棵树坐着休息,不远处好像有一条溪水,在哗哗地响,头上的树枝发出沙——沙——的声音。我们谁也没有说话,只有骡子的嚼口,偶尔弄出一声“叮当”。休息完毕,大姐拉我走的时候,我听她长长地透了口气,轻轻地说了声:“毁了,全毁了吧!”我不知她是在发恨还是感慨。说完话,她脚下不知给什么狠狠地绊了一下,我跟她一起冲出好远才站稳,接着,她又是那样长长地透了一口气……这事后,我才知道大姐原是张家冲人。

大姐是院里一个普通的护理员,院里上上下下、老老少少的同志都尊敬她,管她叫大姐。那时我年龄还小,只十六岁,爱唱爱跳,是哪儿热闹就往哪儿跑的一个小鬼。而大姐却沉默寡言,三十四岁的人,看起来倒像有四五十岁了。背驼了,头发也有些花白。大姐见人只会憨笑,很少说话,然而却常常跟我谈谈,也比旁人了解我。我喜欢唱歌,大姐悄悄地帮我收集歌纸。我爱唱歌,但自己也知道唱得并不好,别人有时候也说我几句俏皮话,可是大姐就爱听我唱。每当我们在河边洗绷带的时候,大姐就会说:“小鬼,唱一个吧!”我也就放声唱起来。只有在她面前,我才唱得自如痛快。大姐听得很入神,手里常停止了动作,两眼呆呆地盯着远处,好像在仔细地听,又好像完全没听,只是在想她的什么心事。张家冲对我来说,虽然是人生地不熟,但因是大姐的故乡,所以又有一种说不出的亲切感。我到这里来,当然主要是了解公社里建立医疗站的情况,但在我内心里,更重要的是要打听大姐的消息。

大路傍着山,弯弯曲曲地伸过去,山顶上还设有一个白色的小气象台。路的这边,是一大片已熟的早稻,稻子在田里小弯着腰,看样子,马上可以开镰收割了。天逐渐黑了下来,萤火虫在稻叶上飞来飞去。我觉到有一种激动人心的、簇新的气氛包裹着我,这种清新的气氛越浓,越是使我想起这是大姐的故乡。

其实,大姐和我相处的时间并不长,但我怎么也忘不了她,特别是她最后给我们留下了一个谜。这是我来医院工作的第二年春天,那次大姐带了几副担架,要把伤员送到后方去。不料中途情况发生变化,竟与敌人遭遇上了。后来据跑出来的民工和伤员说,发生情况时,大家正在一条田埂上走,四面不靠村子,庄稼也不是长得旺盛的时候,根本没地方隐蔽。大姐即抽出两个手榴弹,掩护担架撤退。幸亏这天正好是个月黑夜,伸手不见五指,担架就横插到山沟里,爬上了山。当担架刚爬到半山上,就听见那里响起了手榴弹声音,接着,就是成串的枪声。一会儿,手榴弹声音没有了,枪声也沉寂了,但却听到一个女人细而高的声音在唱。有的说唱的是山歌,有的说唱的是当地的民谣。总之,大家都听到有个女人在唱,声音很高很亮,在夜空里传得很远很远……

到底是谁在唱?在敌人面前毫无畏色地高唱?是谁呢??那里除了大姐以外,确确实实没有别的女人。是大姐在唱吗?大家又不敢相信,大姐平时说话都很少,别说是唱歌了。于是大家在沉痛之上,又加上了这个谜。第二天,领导上派了武装到发生战事的地点去找大姐的尸体,竟没找到,只找到了两只手榴弹的线圈和许多敌人的钢盔、水壶及子弹壳。但我还是暗暗地等着,每次行军做路标的时候,也做得特别仔细。我相信总有一天,大姐依旧会那样憨笑着,突然向我们走来……

在大姐失踪以后,我精神恍惚。领导上这时又要我写个大姐的简历,要进行追功。平时我自认为很了解大姐,但一提笔要写的时候,却又什么也不清楚。我向老同志打听,老同志也说不出大姐到底是如何入伍、家在哪里,光知道她参加部队并不久。我又找到组织干事小俞,小俞也只知道某年某月大姐立过二等功,某月某日又立了三等功这些,另外就给了我一张大姐的简历表,表上只在姓名、年龄下面写了“未婚”二字。我打开她遗留下来的背包,背包里只有几件半新的军衣,一双新鞋。除此之外,衣服里还夹着一张二十四开的白报纸,纸上工工整整地写了几个大字:“我要参加共产党。”第二行只写了一个“我”,下面就没有了,好像有千言万语,不知从何说起。这张纸下面是几张歌纸,这大概是为我收集的。

大姐,大姐,告诉我,你想说的是什么?……我寻找、搜集大姐的一切资料,但结果只是越加地怀念,别的什么也没有。

一九五九年二月

(节选自《高高的白杨树》,有删改)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(2分)( )

A.小说表现“我”对张家冲有别样情感,因为那是十几年前我们和敌人进行拉锯战的地方,也是“大姐”的故乡。

B.小说有多处环境描写,有阴森死寂的战后场景,有紧张压抑的暗夜景象,也有清新宜人的农村风光,笔力精到。

C.小说兼用顺叙、插叙、补叙,将时间跨度大的故事进行了艺术化的处理,现实与回忆交错推进,叙事脉络清晰。

D.小说对人、事、物及其关系敏锐的体察力和诗意的表现力,充分体现了作者独特的个体审美和细腻的艺术感知。

5.小说中的大姐给我们留下了许多未解之谜,请根据文本简要概括。(4分)

6.有人说茹志鹃塑造的人物形象虽为普通人却不失英雄气,请结合本文和课文《百合花》说说你的看法。(6分)

二、古代诗文阅读(32分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,18分)

阅读下面的文字,完成7~11小题。

材料一:

姚鼐,字姬传,桐城人,刑部尚书文然玄孙。乾隆二十八年进士,选庶吉士,改礼部主事。历充山东、湖南乡试考官,会试同考官,所得多知名士。四库馆开,充纂修官。书成,以御史记名,乞养归,不仕。鼐言:“古之君子,仕非苟焉而已,将度其志可行于时,其道可济于众。”

鼐工为古文。康熙间,侍郎方苞名重一时,同邑刘大櫆继之。鼐世父范与大櫆善,鼐本所闻于家庭师友间者,益以自得。所为文高简深古,尤近欧阳修、曾巩。其论文根极于道德,而探原于经训。至其浅深之际有古人所未尝言露独扶其微发其蕴。论者以为辞迈于方,理深于刘。三人皆籍桐城,世传以为桐城派。桐城家法,至此乃立,流风作韵,南极湘桂,北被燕赵。

鼐清约寡欲,接人极和蔼,无贵贱皆乐与尽欢,而义所不可,则确乎不易其所守。世言学品兼备,推鼐无异词。尝仿王士祯《五七言古体诗选》为《今体诗选》,论者以为精当云。自告归后,主讲江南紫阳、钟山书院四十余年,以诲迪后进为务。嘉庆十五年,重赴鹿呜,加四品衔。二十年,卒,年八十有五。所著有《九经说》十七卷,《老子章义》一卷,《庄子章义》十卷,《惜抱轩文集》二十卷,《诗集》二十卷,《三传补注》三卷,《法帖题跋》二卷,《笔记》四卷。子景衡,举人,知县。有隽才,鼐故工书,景衡学其笔法,能乱真。

(选自《清史稿·姚鼐传》)

材料二:

自梁以来,纂文辞者日众,而至今讫无善本,其以是也夫?夫先生气节道德,海内所知,兹不具论。其文格则授之刘学博,而学博得之方侍郎。然先生才高而学识深远,所独得者,方、刘不能逮也。蚤休官,耄耋嗜学不倦,是以所纂文辞,上自秦汉,下至于今,搜之也博,择之也精,考之也明,论之也确。使夫读者,若入山以采金玉,而石砾有必分;若入海以探珠玑,而泥沙靡不辨。纂文辞者,至是而止矣。

(节选自吴启昌《《古文辞类纂》序》)

7.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分(3分)

至其浅深A之际B有古人C所D未尝言回E鼐F独抉G其微H发其蕴。

8.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(2分)( )

A.为,指创作,与《<琵琶行>并序》中“因为长句”的“为”词义相同。

B.于,指比,与《师说》中“不拘于时”的“于”词义不相同。

C.以,指因为,与《登泰山记》中“余以乾隆三十九年十二月”的“以”词义不相同。

D.靡,指倒下,与现在所说的“风靡一时”的“靡”词义相同。

9.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(2分)( )

A.姚鼐在礼部任职期间,担任过乡试及会试的考官,交往的多为当时的知名人士。

B.姚鼐在《四库全书》完成之后,自请辞去礼部主事一职,回到家乡去奉养父母。

C.姚鼐文风接近于欧阳修、曾巩,高雅简练、深刻古朴,其论文以道德经训为源。

D.姚鼐品性清正,平等待人,治学精深,著述颇为丰厚,致力于教育和启迪后生。

10.将下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)将度其志可行于时,其道可济于众。(4分)

(2)使夫读者,若入山以采金玉,而石砾有必分。(4分)

11.吴启昌先生是如何评价姚鼐及其《古文辞类纂》的?请根据材料二简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面这首唐诗,完成12~13小题。

春江

白居易

炎凉昏晓苦推迁,不觉忠州已二年。

闭阁只听朝暮鼓,上楼空望往来船。

莺声诱引来花下,草色句留坐水边。

唯有春江看未厌,萦砂绕石渌潺湲。

12.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是(2分)( )

A.首联抒发诗人忠州两年生活的感慨,季节变换,昏晓推移,时光流逝,心中苦闷。

B.颔联巧用“只”“空”二字,“只”听鼓声、“空”望船只写出诗人内心的宁静与平和。

C.颈联用拟人手法描绘了一幅生机盎然的春景图,莺声婉转,花草迷人,引人入胜。

D.诗歌的语言既质朴简练、平易通俗,又不失灵动俏皮,情感真挚动人,意蕴丰富。

13.本诗“唯有春江看未厌”与李白《独坐敬亭山》“相看两不厌,唯有敬亭山”在表达方式和情感意绪上都极为相似,请简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

14.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)“___________,___________”两句,在《诗经》里原写姑娘思念情人,在曹操《短歌行》中用来比喻渴望得到贤才。

(2)李白《梦游天姥吟留别》中“___________,___________种动物的声音描写登山途中的惊骇之境。

(3)韩愈在《师说》中阐明“师”的职责后,随即用反问句“___________,___________”增强语势,说明“从师”的必要性。

三、语言文字运用(10分)

阅读下面的文字,完成15~17小题。

不知何时开始, A ,他们就如看似萧索却蕴藏着某种可怕力量的隆冬,令人敬畏!

我害怕阅读的人。曾以为自己是个有内涵的人, B ?这内涵不就只是人人能脱口而出、游荡在空气中最通俗的认知吗?于是,一跟阅读的人谈话,我就像一个透明的人,苍白的脑袋无法隐藏。而阅读的人在知识里遨游,能从食谱论及管理学,从八卦周刊讲到社会形势,甚至空中跃下的猫都能让他们对建筑防震理论(①)。相较之下,我最引以为傲的论述,恐怕只是他们多年前书架上某本书里的某段文字,而且还是不被荧光笔画线注记的那一段。

我害怕阅读的人。当他们阅读时,脸就藏匿在书后面。书一放下,就以王者的形象在我面前闪耀,使我明白,阅读不只是感受魔力,更是获取知识。他们是懂美学的牛顿,懂人类学的梵·高,懂孙子兵法的甘地。他们仿佛站在巨人的肩膀上,俯视一切。

我害怕阅读的人。他们很幸运,当众人拥抱孤独或被寂寞拥抱时,他们的生命却毫不封闭,不缺乏朋友的忠实,不缺少安慰者的温柔,甚至连互相较劲的对手都不至匮乏。他们翻开书,有时会因心有灵犀而赞叹不已,有时又会因立场不同而争论不休,有时会获得劝导或慰藉。口一本一本的书,就像一节一节的脊椎,稳稳地支持着阅读的人。这一切不正是我们(②)的吗?

我害怕阅读的人,尤其是,还在阅读的人。

15.请在文中画横线处补写恰当的语句,使文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(4分)

16.请在文中括号处填入恰当的成语。(2分)

17.文中画波浪线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

四、写作(40分)

18.阅读下面的材料,根据要求写作。(40分)

今天的贵州,处处涌动着澎湃的浪潮,跃动着勃发的生机,释放着磅礴的力量。“村超”火了,“村BA”火了,一场场民间体育赛事与民族文化的大联欢,呈现了中

国式现代化和美乡村的幸福模样;“路边音乐会”火了,文昌阁、甲秀楼、花溪十字街等多处联动,“嗨”翻贵阳,体现了中国式音乐的浪漫和城市生活的惬意;“黔货”火了,修文猕猴桃、梵净山蜂蜜、盘州火腿销售捷报频传,展示着贵州脱贫攻坚累累硕果。

本学期我们围绕“家乡文化生活”开展了学习活动,相信你对贵州家乡文化生活有过了解,做过调查,而上面的材料也一定会让你更深刻地体会到家乡的巨变。回顾昨天,立足今天,展望明天,你想对我们家乡贵州说些什么?请写一篇文章表达你的感悟和思考。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

贵阳市2023-2024学年度第一学期期末监测

高一语文参考答案及评分建议

1.C(2分)【解析】A项“种种问题”错,原文是“出现了许多新的问题”,扩大范围。B项“就能构建起新的更广博的知识体系”错,太过绝对。D项“最关键的是研究方法上的技术因素”错,原文是“具体的研究方法上的技术因素并不是最重要的,最要紧的还是研究者的心态”,有悖文意。

2.D(2分)【解析】D项夸大了社会工作者的作用,忽略了“这种沟通、交流和理解能够有广泛的群众基础”这一条件。

3.A(2分)【解析】本文的观点是社会工作者应该以一种“尊重”和“开放”的心态来对待不同的文化、文明。“师夷长技以制夷”的意思是向洋人学习先进的军事技术,用以抵抗洋人的侵略,不适合作为论据支撑文章观点。

4.C(2分)【解析】文章无补叙。

5.①大姐是不是那个在敌人面前毫无畏色的歌者?②大姐是否牺牲?③大姐的过去是怎样的?④大姐遗物中的白报纸第二行“我”后面想说什么?(4分。一点1分;其他答案,言之成理,酌情给分)

6.本文中的大姐和课文《百合花》中的小通讯员都是部队中的普通一员,却勇敢无畏不失英雄气概。(2分)本文中的大姐既是普通的护理员、疼爱我的大姐,又是挺身而出掩护担架撤退的英雄。(2分)《百合花》中的小通讯员既是天真质朴、热爱生活、害羞腼腆的普通小战士,又是掩护群众和伤员、舍己救人的英雄。(2分)(其他答案,言之成理,酌情给分)

7.BEH(3分)【解析】正确的标点是:至其浅深之际,有古人所未尝言,鼐独抉其微,发其蕴。译文:到了那(经籍义理)深刻之处,有古人不曾提到的地方,唯独姚鼐能挑出其中的微妙之处,发掘其中的意蕴。

8.D(2分)【解析】D项错,本文的“靡”是没有的意思,“风靡一时”的“靡”是倒下的意思,词义不相同。A项两个“为”都是创作的意思;B项本文的“于”是比的意思,“不拘于时”的“于”是被的意思;C项本文的“以”是因为的意思,“余以乾隆三十九年十二月”的“以”是在的意思。

9.B(2分)【解析】“请求辞去礼部主事一职”错,由原文“书成,以御史记名,乞养归,不仕”可知,姚鼐此时被记名为御史(以备提升),不任礼部主事。

10.(1)(他)将会考虑他的志向要在当时得以实现,他的思想要对大众有所补益。(4分。采分点“度”“济”各1分,句意2分)

(2)使那些读他文章的人,像进入山中去开采金块玉石,石块沙砾一定能够分辨出来。(4分。采分点“若”“必”各1分,句意2分)

11.①姚鼐的气节与道德天下皆知;②姚鼐才高学深,有方苞、刘大櫆不及之处;③姚鼐所著《古文辞类纂》为同类中的善本。(3分。答出一点给1分;意近即可)

12.B(2分)【解析】“诗人内心的宁静与平和”理解有误,“只”听鼓声、“空”望船只写出诗人内心的怅惘与期望。

13.①在表达方式上,两者都是直抒胸臆。(2分)②在情感意绪上,两者都在表达对自然山水的喜爱(2分)中,寄寓了苦闷孤独之情(2分)。

(其他答案,言之成理,酌情给分)

14.(1)青青子 衿悠悠我心

(2)熊咆龙吟殷岩泉 栗深林兮惊层巅

(3)人非生而知之者 孰能无惑

(6分。每空1分,有错字、别字该空不给分)

15.A我害怕阅读的人 B我的内涵是什么呢(4分。一句2分,语意完整连贯、内容贴切、逻辑严密即可;超过字数扣1分)

16.①侃侃而谈/津津乐道②梦寐以求/心驰神往(2分。一个成语1分;所填成语代入原文表意贴切、语法功能无误即可)

17.【示例一】书一放下,他们就以王者的形象在我面前闪耀,使我明白,阅读不只是获取知识,更是感受魔力。

【示例二】他们把书一放下,就以王者的形象在我面前闪耀,使我明白,阅读不只是获取知识,更是感受魔力。

【解析】划线句有两处语病:一是主语残缺,补出主语“他们”;二是语序不当,“感受魔力”与“获取知识”互换位置。(4分。两处语病,改对一处给2分)

18.(40分)

【写作指导】

这是一道任务驱动型材料作文题。材料给出了贵州发展的几个典型例子,关涉贵州城乡的体育、文化、经济等诸多方面,考生可以结合材料,联系生活中家乡的变化,感性地书写自己与家乡的故事;也可以从个人的生活经验出发,书写家乡的建筑、习俗、生活方式等变化带给你的感受;还可以思考家乡变化的原因,展望家乡发展的未来,探究家乡某一文化现象的影响和意义等。

【参考立意】

①新时代赋予家乡幸福的模样;②“流量”为家乡建设赋能;③家乡建设,我的责任;④创新让家乡文化光彩夺目;⑤家乡变化来自创新。

【参考译文】

材料一:

姚鼐,字姬传,桐城人,刑部尚书姚文然的玄孙。乾隆二十八年考中进士,被授为庶吉士,改任礼部主事。历任山东、湖南乡试考官,会试同考官,所交往的人大多是知名人士。四库全书馆开设,姚鼐担任纂修官。《四库全书》完成后,被记名为御史(以备提升),请求辞职回乡奉养父母,不再做官。姚鼐说:“古代的君子,做官不是随随便便就罢了,将会考虑他的志向要在当时得以实现,他的思想要对大众有所补益。”

姚鼐擅长创作古文。康熙年间,侍郎方苞在当时名声很大,同乡刘大櫆承续他。姚鼐的伯父姚范与刘大櫆交情深厚,姚鼐原本在家族和师友中颇有名气,因此更加得以长进。所写的文章高雅、简练、深刻、古朴,尤其和欧阳修、曾巩的文风非常接近。他论说文章以道德为根本,在经籍义理的解说上探本溯源。到了那些(经籍义理)深刻之处,有古人不曾提到的地方,唯独姚鼐能挑出其中的微妙之处,发掘其中的意蕴。评论者认为他的文辞比方苞豪放,道理比刘大櫆深刻。三个人都是桐城籍,世人传称他们为桐城派。桐城派的风格传统,到这时就形成了,这种风范韵致,向南波及湘桂一带,向北覆盖了燕赵地区。

姚鼐清廉俭约,少有私欲,待人十分和蔼,无论身份贵贱都乐于与他们尽情欢乐,然而如果是道义不允许做的事,他坚决不改变自己的操守。世人说到品学兼备,(均)推崇姚鼐,没有人有异议。他曾经模仿王士祯《五七言古体诗选》创作《今体诗选》,评论的人认为十分精确恰当。自从告老回乡以后,姚鼐在江南紫阳、钟山书院担任讲授四十余年,把教诲启迪后辈当作要务。嘉庆十五年,他重赴鹿鸣宴,被加封四品官衔。嘉庆二十年,姚鼐去世,时年八十五岁。著作有《九经说》十七卷,《老子章义》一卷,《庄子章义》十卷,《惜抱轩文集》二十卷,《诗集》二十卷,《三传补注》三卷,《法帖题跋》二卷,《笔记》四卷。儿子姚景衡,举人,担任知县。有出众的才智,姚鼐原先擅长书法,景衡学习他的笔法,能够以假乱真。

材料二:

从梁代到现在,整理编纂文章的著作越来越多,但到现在为止,还没有校勘严密、刻印精美的文献版本,难道是这样的吗?姚鼐先生的气度、节操、道义、品德,天下的人都知道,这方面不详细地谈论。他的文章风格师承于刘学博,刘学博又是从方苞那里学习到的。但是先生文采出众,学识深远,他的独到之处是方苞、刘大櫆不能够达到的。早先辞去官职,直至耄耋之年仍爱好学习不知倦怠,因此编纂的文章,上自秦汉,下至当今,搜求的文章广博,择选精当,考证明晰,论说确切。使那些读他文章的人,像进入山中去开采金块玉石,石块沙砾一定能够分辨出来;像潜入大海去探寻珠玉,淤泥与沙石没有不分辩清楚的。整理编纂文章的著作到这一部书就臻于至善了。

同课章节目录