广东省深圳中学2023-2024学年上学期七年级历史期末试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳中学2023-2024学年上学期七年级历史期末试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 458.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-03 08:34:57 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度第一学期期末考试

七年级历史试卷

说明: 1 .答题前,务必将自己的姓名、学号等填写在答题卷规定的位置。

2.考生必须在答题卷上按规定作答;凡在试卷、草稿纸上作答的,其答案一律无效。

3.全卷共6页,考试时间60分钟,满分70分。

一.选择题

单项选择题(共23道题,每题2分,合计46分,请把正确答案用2B铅笔

填涂在答题卷相应位置)

1.半坡人和河姆渡人能过上安定生活的最主要原因在于( )

A.使用打制石器 B.火的使用

C.使用骨针 D.原始农业产生

2.2022年春晚节目中,以“三星堆”文化为背景的舞蹈《金面》惊艳四方,节目中还原青铜神树、面具等出土文物造型,部分文物与河南安阳殷墟、山西陶寺遗址等地出土的青铜器有相似之处,又各具特色。这些考古发现( )

A.确定了中华文化的新起源 B.见证了中华文明多元一体格局

C.动摇了中原传统文化的地位 D.印证了多民族国家的形成

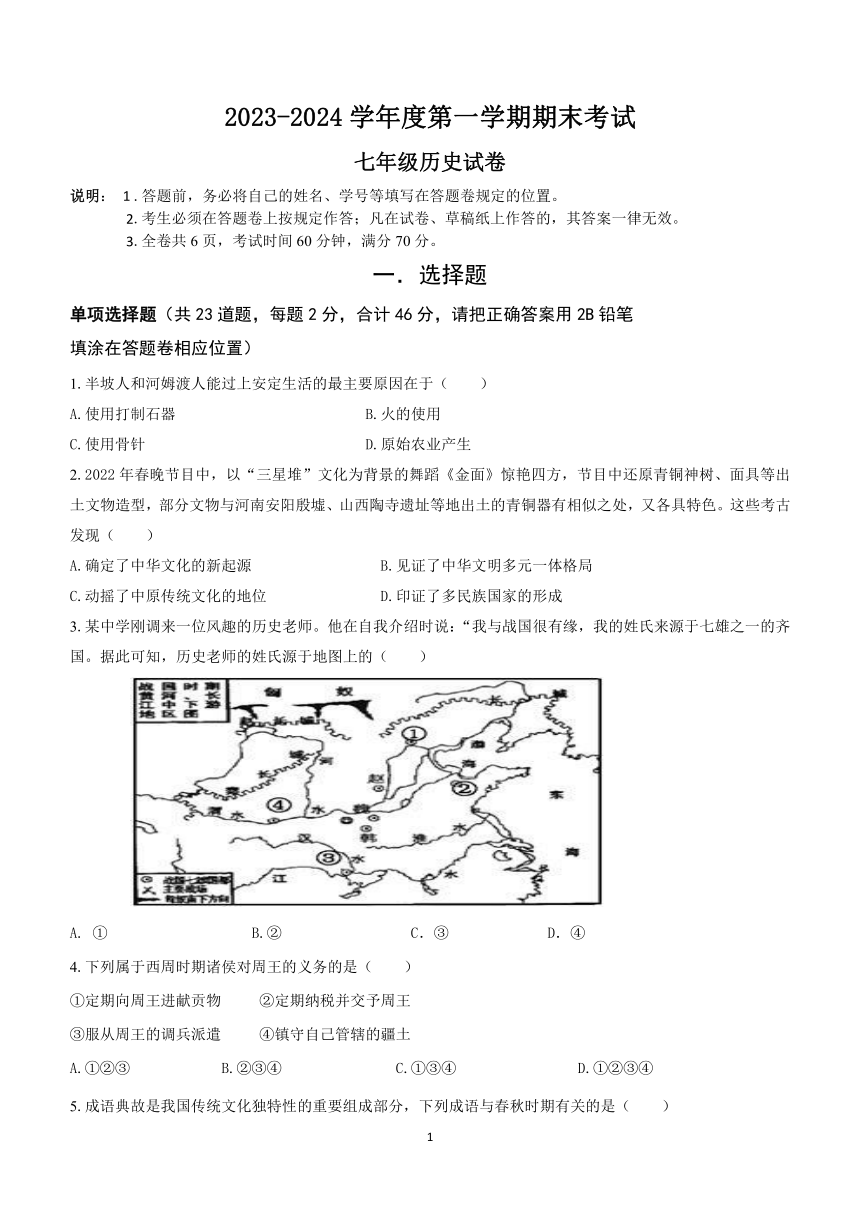

3.某中学刚调来一位风趣的历史老师。他在自我介绍时说:“我与战国很有缘,我的姓氏来源于七雄之一的齐国。据此可知,历史老师的姓氏源于地图上的( )

A. ① B.② C.③ D.④

4.下列属于西周时期诸侯对周王的义务的是( )

①定期向周王进献贡物 ②定期纳税并交予周王

③服从周王的调兵派遣 ④镇守自己管辖的疆土

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

5.成语典故是我国传统文化独特性的重要组成部分,下列成语与春秋时期有关的是( )

A.问鼎中原 B.投鞭断流 C.三顾茅庐 D.破釜沉舟

6.它是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动,它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。它是( )

A.炎黄联盟 B.国人暴动 C.百家争鸣 D.焚书坑儒

7.汉初的陆贾分析秦亡的原因时说:“秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众而用刑太极故也。”由此可知,陆贾认为( )

A.秦朝采用无为而治 B.秦亡的根源在于暴政

C.秦朝统治者消极怠政 D.秦朝政治制度混乱

8.汉高祖刘邦“约法省禁,轻田租,十五而税一”;文帝时多次下诏减“田租之半”或“租税之半”;景帝时甚至将田租定为“三十税一”。这些举措的根本目的是( )

A.促进封建统治的稳固 B.贯彻儒家“仁政”的思想

C.抑制地方诸侯的扩张 D.促成“光武中兴”的局面

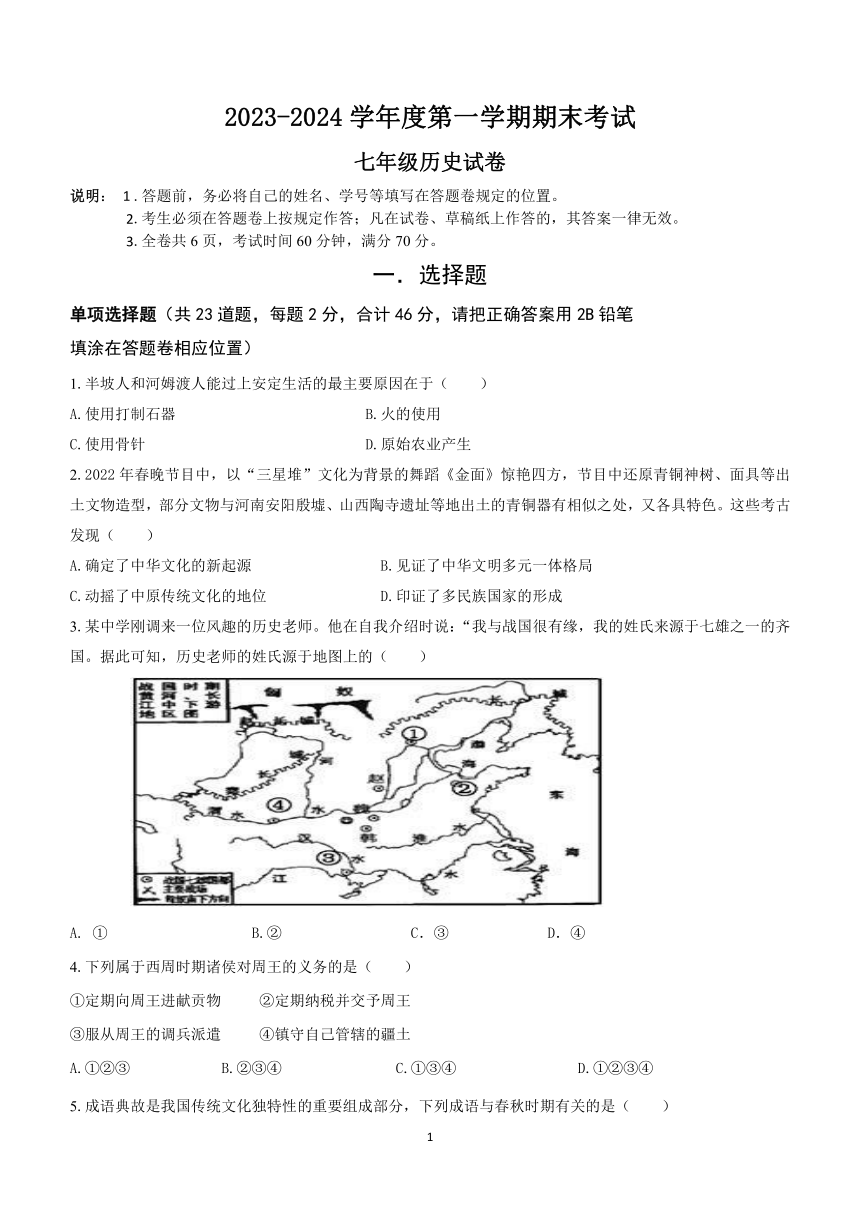

9.下表显示了东汉后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象直接导致( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

七国之乱 B.外戚和宦官交替专权

C.八王之乱 D.十六国局面出现

10. 西晋鲁褒作《钱神论》讥讽道:“钱被奉为神物,‘无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安、死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!’”这说明西晋的社会风气是( )

A.注重门第,鄙视富贵 B.贵族当权,轻视功名

C.唯钱是图,生活腐化 D.能力至上,不计名利

11. 汉武帝在长安离宫门口的石狮子,是按照安息狮子的样子雕成的。离宫殿内,屏风画着开屏的印度孔雀,陈列着安息鸵鸟蛋以及安息国的水晶盘子,离宫较远的地方种着葡萄。这种现象的产生是因为( )

A.甘英出使大秦 B.张骞出使西域

C.卫青北击匈奴 D.班超出使西域

12.《汉代的政治丰碑和国家隐痛》中提到:丝绸之路……由长安到西域,到中亚、西亚,再绵延至欧洲。在物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。这说明丝绸之路的开通( )

A.标志新疆正式归属中央政权 B.推动了西域地区的经济发展

C.促进了东西方的物质文化交流 D.建立了中国与欧洲的直接往来

13.“多喝热水,多穿衣服,加强锻炼”是我们日常预防感冒的做法,这是东汉张仲景“治未病”理念的体现,其源自于( )

A.《本草纲目》 B.《黄帝内经》 C.《农政全书》 D.《伤寒杂病论》

14.《史记》是我国古代一部重要的史学巨著,其内容“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,其作者“功业追尼父,千秋太史公”,其体例开纪传体史书之先河。下列史实,可以通过《史记》了解到的有( )

①秦始皇统一货币、文字、度量衡 ②汉武帝在长安兴办太学

③官渡之战中曹操打败袁绍 ④内迁少数民族起兵反晋

A.②④ B.②③ C.①③ D.①②

15.诸葛亮指出曹操大军南下,远道而来,犹如强弩之末,又不习水战,孙权刘备合作定能取胜;曹操败后势必北撤,三分天下的局面自然形成。验证诸葛亮观点的战役是( )

A.牧野之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.官渡之战

16.据《三国志》等记载,曹操葬在鄄城西门豹祠以西的丘陵中。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,最终确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村,这说明( )

A.只有考古发现才能证明历史事实 B.考古发现有助于还原历史的真相

C.史料真伪应该通过考古发现证明 D.所有的文字史料都真实反映历史

17.南京被称为“六朝古都”,意为曾有六个王朝建都于此,其中叙述正确的是( )

A.西晋、东晋、南朝 B.吴国、西晋、东晋

C.吴国、东晋、南朝 D.吴国、西晋、南朝

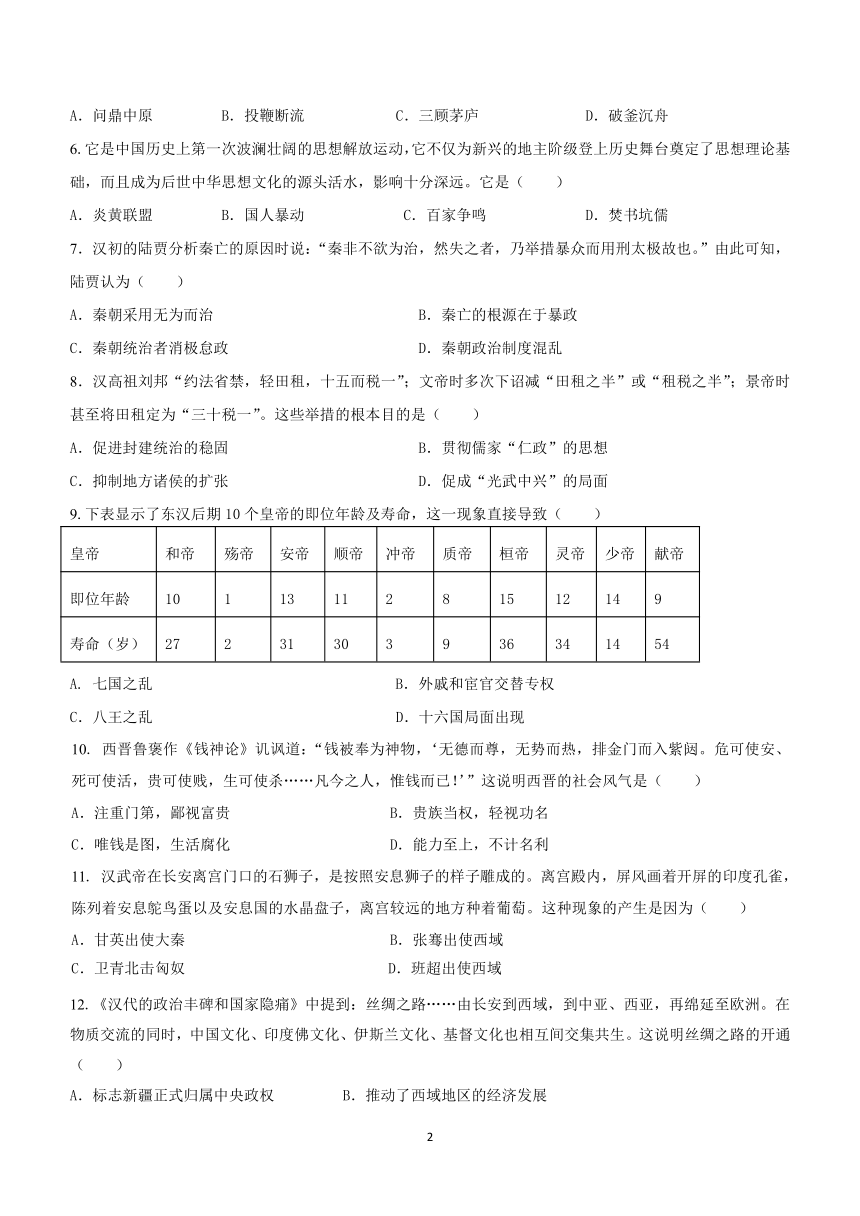

18.自秦汉开始,经过三国两晋到南北朝,中国历史上发生多次大规模的人口迁徙。如下图,古代中国人口流动的主要趋势是( )

A.由中原向边疆迁徙 B.由东部沿海地区向内陆迁徙

C.由北方向南方迁徙 D.由长江流域向黄河流域迁徙

19.列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容所反映的可以用作东晋南朝哪一方面的史实论证( )

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高

城市 建康人口增多

A.江南经济发展的表现 B.北人南迁的原因

C.江南经济发展的原因 D.淝水之战的背景

20.时空观念是历史学科五大核心素养之一。与下图中①②③对应的朝代是( )

A.秦朝、唐朝、十六国 B.隋朝、唐朝、元朝

C.商朝、秦朝、三国 D.商朝、唐朝、明朝

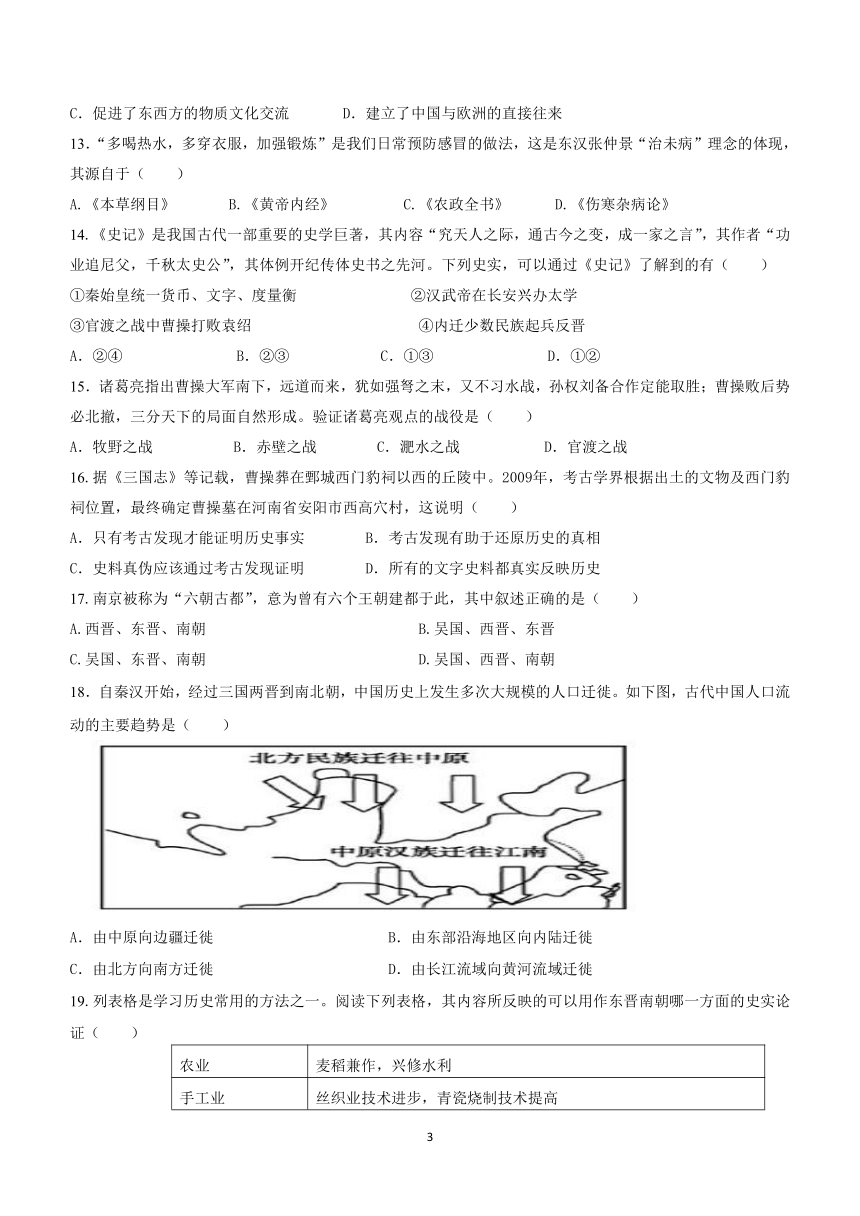

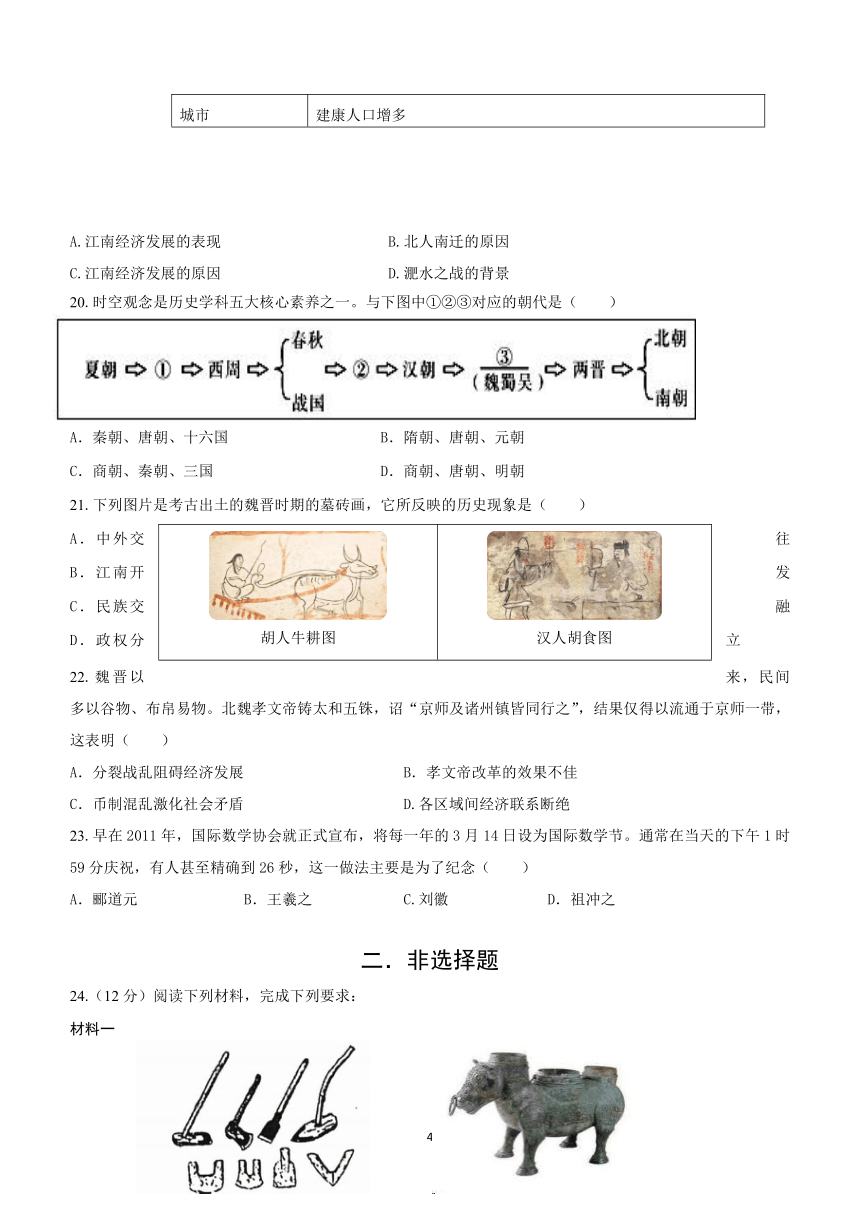

胡人牛耕图 汉人胡食图

21.下列图片是考古出土的魏晋时期的墓砖画,它所反映的历史现象是( )

A.中外交往 B.江南开发 C.民族交融 D.政权分立

22.魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。北魏孝文帝铸太和五铢,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带,这表明( )

A.分裂战乱阻碍经济发展 B.孝文帝改革的效果不佳

C.币制混乱激化社会矛盾 D.各区域间经济联系断绝

23.早在2011年,国际数学协会就正式宣布,将每一年的3月14日设为国际数学节。通常在当天的下午1时59分庆祝,有人甚至精确到26秒,这一做法主要是为了纪念( )

A.郦道元 B.王羲之 C.刘徽 D.祖冲之

二.非选择题

24.(12分)阅读下列材料,完成下列要求:

材料一

某博物馆展览的春秋时期铁制农具 战国墓葬出土的穿鼻环的牛尊

材料二

汉初与民休息之时,为汉文帝所重用的贾谊,提出民为一切之本,为政以此为要为大,应当厚民、安民,切戒薄民、害民。

——摘编自施丁《贾谊的“民本”思想》

材料三

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充牣(满)八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——摘自《宋书》

(1)材料一中的文物反映了当时农业生产水平提高的重要标志是什么?由此对社会经济发展产生了怎样的影响?(3分)

(2)根据材料二并结合所学,简述汉文帝是如何实践贾谊的主张的,指出汉文帝及其后继者的治国措施起到了怎样的效果?(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。(2分)若你想了解南北朝时期北方的农业生产技术水平,最好查阅哪位农学家的什么著作?(2分)

(4)综合上述材料,归纳中国古代社会推动农业发展的主要因素有哪些?(2分)

25.(12分)阅读材料,完成下列要求:

材料一

主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里……今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿;上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”上从之。

——摘自司马光《资治通鉴》

材料二

公元494年,孝文帝将都城从平城迁到洛阳。平城偏居北方一隅,距离中原的心脏区域太远,不利于对整个黄河流域的控制,且长期为北魏的都城,保守势力较大不利于北魏的封建化和汉化政策的实施。因此孝文帝决心在洛阳重建新都。迁都遇到了很大的阻力,孝文帝不得不假托南征,方得以率众南下,最后留在洛阳不返,终于完成了“汉化”的第一步。迁都后,为了断绝鲜卑保守势力北返的念头,孝文帝规定,“丙辰,诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人”。对于违反者,孝文帝给予了坚决的镇压,就连太子元恂也被处死,从而保证了迁都成果的巩固。

——摘编自乔国华《北魏改革与社会稳定》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“主父偃说上”的历史背景,指出“上从之”后实行的一系列措施。(3分)

(2)根据材料二,指出北魏孝文帝迁都的原因,结合所学知识,简述迁都之后北魏孝文帝的改革措施。(3分)

(3)请以“顺应历史潮流的改革能够推动社会进步”为论题,结合上述材料和所学知识加以论述。(6分)(要求:价值观正确,史论结合,史实准确,条理清晰,结构完整)

2023-2024学年度第一学期期末考试七年级历史参考答案

选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

D B B C A C B A

9 10 11 12 13 14 15 16

B C B C D D B B

17 18 19 20 21 22 23

C C A C C A D

二、非选择题

24.(1)变化:铁制农具和牛耕出现及使用。(铁制农具和牛耕各1分,共2分)

影响:促进农业上的深耕细作;扩大耕地面积;提高土地利用率和农作物产量;促进井田制的瓦解、土地私有制的产生。(答出任意1点得1分)

(2)实践:提倡以农为本;休养生息,减轻赋税和徭役;重视以德化民;废除严刑峻法;提倡勤俭治国。(写出2点,每点1分,共2分)

效果:政治清明,经济发展,人民生活安定,出现“文景之治”的局面。(1分)

(3)原因:北方人民南迁带来大量劳动力和先进的生产技术;(1分)江南地区自然条件优越;社会秩序相对比较安定;南北方人民的辛勤劳动。(1分)(任答1点得1分)

著作:贾思勰的《齐民要术》。(姓名和著作各1分,共2分)

(4)生产工具的改进;制定有效、开明的政治经济政策;社会安定;农业生产技术和经验的总结和推广;人民的勤劳努力。(答出任意2点得2分)

25.(1)背景:汉初实行郡国并行制,诸侯国势力膨胀,到汉景帝时出现了“七国之乱”。(1分)

措施:颁布推恩令;建立刺史制度;酎金夺爵(或找各种理由削爵、夺地、除国)。(答出两点得2分)

(2)原因:为了加强北魏对中原地区的统治(或答为加强对黄河流域的控制、巩固北魏的统治);为了便于学习汉族先进文化。(不得完全照抄材料,任答出1点得1分)

措施:全面推行汉化政策;说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚。(2分,前后各1分)

(3)评分标准:论述部分共4分,要求有两个史实论据,且史论结合、内容结构完整,体现的潮流1分,改革的内容和影响1分,内容不完整酌情扣分;结论部分要求有总结拓展和升华,完全照抄论题不得分。

5—6分 结构和内容完整,史论结合紧密,史实充分,论述严谨,表述准确

3—4分 结构和内容比较明确,史论结合比较紧密,史实比较充分,论述比较严谨,表述比较准确

1—2分 观点不够明确,史论结合不够紧密,史实不够充分,论述不够严谨,表述不够准确

0分 内容口语化、价值观错误,史论完全脱离,完全照抄材料原文,表述错误

示例:

论题:顺应历史潮流的改革能够推动社会进步。

论述:战国时期的商鞅变法,顺应建立中央集权制度和发展小农经济的潮流,废除贵族的世袭特权,确立县制,废除井田制,允许土地自由买卖,鼓励耕织,统一度量衡,奖励军功等一系列改革,提高了军队的战斗力,使奏国实现了富国强兵,为以后秦国统一全国奠定了基础。(2分,潮流1分,内容和影响1分)

汉武帝顺应加强中央集权和巩固大一统国家的历史潮流,颁布推恩令、建立刺史制度,实行盐铁官营、专卖,统一铸造五铢钱,“罢黜百家,尊崇儒术”,从政治、经济、思想等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝进入鼎盛时期。(2分,潮流1分,内容和影响1分)

北魏孝文帝改革顺应民族融合与封建化的历史发展潮流,迁都洛阳,全面推行汉化措施,提倡鲜卑族说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等一系列汉化政策,促进了民族交融,加速了北魏的封建化进程,也增强了北魏的实力,丰富了中原文明,促进了中华民族的发展。(2分,潮流1分,内容和影响1分)

(写出两个完整的史实论据即可得4分)

结论:综上所述,符合历史发展潮流的改革是实现富国强兵的重要方式,也是推动社会进步和国家富强的重要途径。我们要坚持改革创新,敢为人先,把社会主义现代化事业推向前进,奋力实现中华民族的伟大复兴。(2分,总结与升华各1分,完全照抄论题不得分)

七年级历史试卷

说明: 1 .答题前,务必将自己的姓名、学号等填写在答题卷规定的位置。

2.考生必须在答题卷上按规定作答;凡在试卷、草稿纸上作答的,其答案一律无效。

3.全卷共6页,考试时间60分钟,满分70分。

一.选择题

单项选择题(共23道题,每题2分,合计46分,请把正确答案用2B铅笔

填涂在答题卷相应位置)

1.半坡人和河姆渡人能过上安定生活的最主要原因在于( )

A.使用打制石器 B.火的使用

C.使用骨针 D.原始农业产生

2.2022年春晚节目中,以“三星堆”文化为背景的舞蹈《金面》惊艳四方,节目中还原青铜神树、面具等出土文物造型,部分文物与河南安阳殷墟、山西陶寺遗址等地出土的青铜器有相似之处,又各具特色。这些考古发现( )

A.确定了中华文化的新起源 B.见证了中华文明多元一体格局

C.动摇了中原传统文化的地位 D.印证了多民族国家的形成

3.某中学刚调来一位风趣的历史老师。他在自我介绍时说:“我与战国很有缘,我的姓氏来源于七雄之一的齐国。据此可知,历史老师的姓氏源于地图上的( )

A. ① B.② C.③ D.④

4.下列属于西周时期诸侯对周王的义务的是( )

①定期向周王进献贡物 ②定期纳税并交予周王

③服从周王的调兵派遣 ④镇守自己管辖的疆土

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

5.成语典故是我国传统文化独特性的重要组成部分,下列成语与春秋时期有关的是( )

A.问鼎中原 B.投鞭断流 C.三顾茅庐 D.破釜沉舟

6.它是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动,它不仅为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础,而且成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。它是( )

A.炎黄联盟 B.国人暴动 C.百家争鸣 D.焚书坑儒

7.汉初的陆贾分析秦亡的原因时说:“秦非不欲为治,然失之者,乃举措暴众而用刑太极故也。”由此可知,陆贾认为( )

A.秦朝采用无为而治 B.秦亡的根源在于暴政

C.秦朝统治者消极怠政 D.秦朝政治制度混乱

8.汉高祖刘邦“约法省禁,轻田租,十五而税一”;文帝时多次下诏减“田租之半”或“租税之半”;景帝时甚至将田租定为“三十税一”。这些举措的根本目的是( )

A.促进封建统治的稳固 B.贯彻儒家“仁政”的思想

C.抑制地方诸侯的扩张 D.促成“光武中兴”的局面

9.下表显示了东汉后期10个皇帝的即位年龄及寿命,这一现象直接导致( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

七国之乱 B.外戚和宦官交替专权

C.八王之乱 D.十六国局面出现

10. 西晋鲁褒作《钱神论》讥讽道:“钱被奉为神物,‘无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安、死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!’”这说明西晋的社会风气是( )

A.注重门第,鄙视富贵 B.贵族当权,轻视功名

C.唯钱是图,生活腐化 D.能力至上,不计名利

11. 汉武帝在长安离宫门口的石狮子,是按照安息狮子的样子雕成的。离宫殿内,屏风画着开屏的印度孔雀,陈列着安息鸵鸟蛋以及安息国的水晶盘子,离宫较远的地方种着葡萄。这种现象的产生是因为( )

A.甘英出使大秦 B.张骞出使西域

C.卫青北击匈奴 D.班超出使西域

12.《汉代的政治丰碑和国家隐痛》中提到:丝绸之路……由长安到西域,到中亚、西亚,再绵延至欧洲。在物质交流的同时,中国文化、印度佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。这说明丝绸之路的开通( )

A.标志新疆正式归属中央政权 B.推动了西域地区的经济发展

C.促进了东西方的物质文化交流 D.建立了中国与欧洲的直接往来

13.“多喝热水,多穿衣服,加强锻炼”是我们日常预防感冒的做法,这是东汉张仲景“治未病”理念的体现,其源自于( )

A.《本草纲目》 B.《黄帝内经》 C.《农政全书》 D.《伤寒杂病论》

14.《史记》是我国古代一部重要的史学巨著,其内容“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,其作者“功业追尼父,千秋太史公”,其体例开纪传体史书之先河。下列史实,可以通过《史记》了解到的有( )

①秦始皇统一货币、文字、度量衡 ②汉武帝在长安兴办太学

③官渡之战中曹操打败袁绍 ④内迁少数民族起兵反晋

A.②④ B.②③ C.①③ D.①②

15.诸葛亮指出曹操大军南下,远道而来,犹如强弩之末,又不习水战,孙权刘备合作定能取胜;曹操败后势必北撤,三分天下的局面自然形成。验证诸葛亮观点的战役是( )

A.牧野之战 B.赤壁之战 C.淝水之战 D.官渡之战

16.据《三国志》等记载,曹操葬在鄄城西门豹祠以西的丘陵中。2009年,考古学界根据出土的文物及西门豹祠位置,最终确定曹操墓在河南省安阳市西高穴村,这说明( )

A.只有考古发现才能证明历史事实 B.考古发现有助于还原历史的真相

C.史料真伪应该通过考古发现证明 D.所有的文字史料都真实反映历史

17.南京被称为“六朝古都”,意为曾有六个王朝建都于此,其中叙述正确的是( )

A.西晋、东晋、南朝 B.吴国、西晋、东晋

C.吴国、东晋、南朝 D.吴国、西晋、南朝

18.自秦汉开始,经过三国两晋到南北朝,中国历史上发生多次大规模的人口迁徙。如下图,古代中国人口流动的主要趋势是( )

A.由中原向边疆迁徙 B.由东部沿海地区向内陆迁徙

C.由北方向南方迁徙 D.由长江流域向黄河流域迁徙

19.列表格是学习历史常用的方法之一。阅读下列表格,其内容所反映的可以用作东晋南朝哪一方面的史实论证( )

农业 麦稻兼作,兴修水利

手工业 丝织业技术进步,青瓷烧制技术提高

城市 建康人口增多

A.江南经济发展的表现 B.北人南迁的原因

C.江南经济发展的原因 D.淝水之战的背景

20.时空观念是历史学科五大核心素养之一。与下图中①②③对应的朝代是( )

A.秦朝、唐朝、十六国 B.隋朝、唐朝、元朝

C.商朝、秦朝、三国 D.商朝、唐朝、明朝

胡人牛耕图 汉人胡食图

21.下列图片是考古出土的魏晋时期的墓砖画,它所反映的历史现象是( )

A.中外交往 B.江南开发 C.民族交融 D.政权分立

22.魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。北魏孝文帝铸太和五铢,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带,这表明( )

A.分裂战乱阻碍经济发展 B.孝文帝改革的效果不佳

C.币制混乱激化社会矛盾 D.各区域间经济联系断绝

23.早在2011年,国际数学协会就正式宣布,将每一年的3月14日设为国际数学节。通常在当天的下午1时59分庆祝,有人甚至精确到26秒,这一做法主要是为了纪念( )

A.郦道元 B.王羲之 C.刘徽 D.祖冲之

二.非选择题

24.(12分)阅读下列材料,完成下列要求:

材料一

某博物馆展览的春秋时期铁制农具 战国墓葬出土的穿鼻环的牛尊

材料二

汉初与民休息之时,为汉文帝所重用的贾谊,提出民为一切之本,为政以此为要为大,应当厚民、安民,切戒薄民、害民。

——摘编自施丁《贾谊的“民本”思想》

材料三

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充牣(满)八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——摘自《宋书》

(1)材料一中的文物反映了当时农业生产水平提高的重要标志是什么?由此对社会经济发展产生了怎样的影响?(3分)

(2)根据材料二并结合所学,简述汉文帝是如何实践贾谊的主张的,指出汉文帝及其后继者的治国措施起到了怎样的效果?(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。(2分)若你想了解南北朝时期北方的农业生产技术水平,最好查阅哪位农学家的什么著作?(2分)

(4)综合上述材料,归纳中国古代社会推动农业发展的主要因素有哪些?(2分)

25.(12分)阅读材料,完成下列要求:

材料一

主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里……今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺地之封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之,彼人人喜得所愿;上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”上从之。

——摘自司马光《资治通鉴》

材料二

公元494年,孝文帝将都城从平城迁到洛阳。平城偏居北方一隅,距离中原的心脏区域太远,不利于对整个黄河流域的控制,且长期为北魏的都城,保守势力较大不利于北魏的封建化和汉化政策的实施。因此孝文帝决心在洛阳重建新都。迁都遇到了很大的阻力,孝文帝不得不假托南征,方得以率众南下,最后留在洛阳不返,终于完成了“汉化”的第一步。迁都后,为了断绝鲜卑保守势力北返的念头,孝文帝规定,“丙辰,诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人”。对于违反者,孝文帝给予了坚决的镇压,就连太子元恂也被处死,从而保证了迁都成果的巩固。

——摘编自乔国华《北魏改革与社会稳定》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“主父偃说上”的历史背景,指出“上从之”后实行的一系列措施。(3分)

(2)根据材料二,指出北魏孝文帝迁都的原因,结合所学知识,简述迁都之后北魏孝文帝的改革措施。(3分)

(3)请以“顺应历史潮流的改革能够推动社会进步”为论题,结合上述材料和所学知识加以论述。(6分)(要求:价值观正确,史论结合,史实准确,条理清晰,结构完整)

2023-2024学年度第一学期期末考试七年级历史参考答案

选择题

1 2 3 4 5 6 7 8

D B B C A C B A

9 10 11 12 13 14 15 16

B C B C D D B B

17 18 19 20 21 22 23

C C A C C A D

二、非选择题

24.(1)变化:铁制农具和牛耕出现及使用。(铁制农具和牛耕各1分,共2分)

影响:促进农业上的深耕细作;扩大耕地面积;提高土地利用率和农作物产量;促进井田制的瓦解、土地私有制的产生。(答出任意1点得1分)

(2)实践:提倡以农为本;休养生息,减轻赋税和徭役;重视以德化民;废除严刑峻法;提倡勤俭治国。(写出2点,每点1分,共2分)

效果:政治清明,经济发展,人民生活安定,出现“文景之治”的局面。(1分)

(3)原因:北方人民南迁带来大量劳动力和先进的生产技术;(1分)江南地区自然条件优越;社会秩序相对比较安定;南北方人民的辛勤劳动。(1分)(任答1点得1分)

著作:贾思勰的《齐民要术》。(姓名和著作各1分,共2分)

(4)生产工具的改进;制定有效、开明的政治经济政策;社会安定;农业生产技术和经验的总结和推广;人民的勤劳努力。(答出任意2点得2分)

25.(1)背景:汉初实行郡国并行制,诸侯国势力膨胀,到汉景帝时出现了“七国之乱”。(1分)

措施:颁布推恩令;建立刺史制度;酎金夺爵(或找各种理由削爵、夺地、除国)。(答出两点得2分)

(2)原因:为了加强北魏对中原地区的统治(或答为加强对黄河流域的控制、巩固北魏的统治);为了便于学习汉族先进文化。(不得完全照抄材料,任答出1点得1分)

措施:全面推行汉化政策;说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚。(2分,前后各1分)

(3)评分标准:论述部分共4分,要求有两个史实论据,且史论结合、内容结构完整,体现的潮流1分,改革的内容和影响1分,内容不完整酌情扣分;结论部分要求有总结拓展和升华,完全照抄论题不得分。

5—6分 结构和内容完整,史论结合紧密,史实充分,论述严谨,表述准确

3—4分 结构和内容比较明确,史论结合比较紧密,史实比较充分,论述比较严谨,表述比较准确

1—2分 观点不够明确,史论结合不够紧密,史实不够充分,论述不够严谨,表述不够准确

0分 内容口语化、价值观错误,史论完全脱离,完全照抄材料原文,表述错误

示例:

论题:顺应历史潮流的改革能够推动社会进步。

论述:战国时期的商鞅变法,顺应建立中央集权制度和发展小农经济的潮流,废除贵族的世袭特权,确立县制,废除井田制,允许土地自由买卖,鼓励耕织,统一度量衡,奖励军功等一系列改革,提高了军队的战斗力,使奏国实现了富国强兵,为以后秦国统一全国奠定了基础。(2分,潮流1分,内容和影响1分)

汉武帝顺应加强中央集权和巩固大一统国家的历史潮流,颁布推恩令、建立刺史制度,实行盐铁官营、专卖,统一铸造五铢钱,“罢黜百家,尊崇儒术”,从政治、经济、思想等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝进入鼎盛时期。(2分,潮流1分,内容和影响1分)

北魏孝文帝改革顺应民族融合与封建化的历史发展潮流,迁都洛阳,全面推行汉化措施,提倡鲜卑族说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚等一系列汉化政策,促进了民族交融,加速了北魏的封建化进程,也增强了北魏的实力,丰富了中原文明,促进了中华民族的发展。(2分,潮流1分,内容和影响1分)

(写出两个完整的史实论据即可得4分)

结论:综上所述,符合历史发展潮流的改革是实现富国强兵的重要方式,也是推动社会进步和国家富强的重要途径。我们要坚持改革创新,敢为人先,把社会主义现代化事业推向前进,奋力实现中华民族的伟大复兴。(2分,总结与升华各1分,完全照抄论题不得分)

同课章节目录