2.3 不同地区城镇化的过程和特点 课件 2023-2024学年高一年级地理中图版(2019)必修第二册(41张)

文档属性

| 名称 | 2.3 不同地区城镇化的过程和特点 课件 2023-2024学年高一年级地理中图版(2019)必修第二册(41张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-02-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第三节 不同地区城镇化的过程和特点

第二章

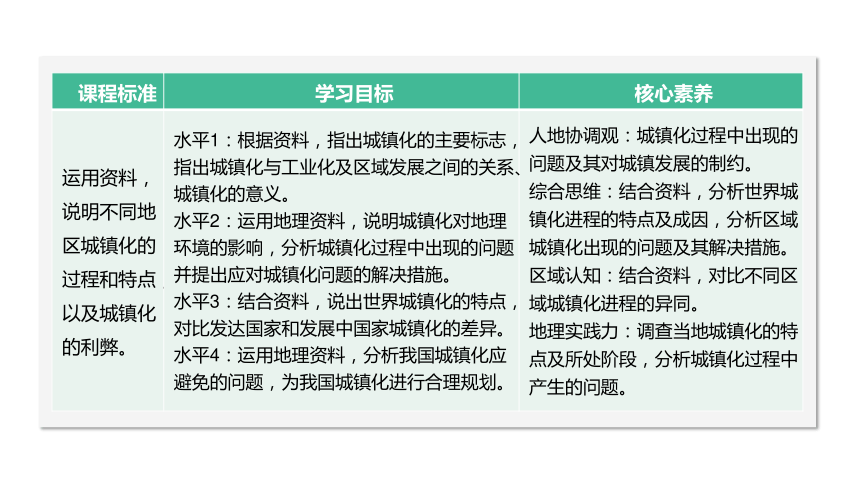

课程标准 学习目标 核心素养

运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。 水平1:根据资料,指出城镇化的主要标志,指出城镇化与工业化及区域发展之间的关系、城镇化的意义。 水平2:运用地理资料,说明城镇化对地理环境的影响,分析城镇化过程中出现的问题,并提出应对城镇化问题的解决措施。 水平3:结合资料,说出世界城镇化的特点,对比发达国家和发展中国家城镇化的差异。 水平4:运用地理资料,分析我国城镇化应避免的问题,为我国城镇化进行合理规划。 人地协调观:城镇化过程中出现的问题及其对城镇发展的制约。

综合思维:结合资料,分析世界城镇化进程的特点及成因,分析区域城镇化出现的问题及其解决措施。

区域认知:结合资料,对比不同区域城镇化进程的异同。

地理实践力:调查当地城镇化的特点及所处阶段,分析城镇化过程中产生的问题。

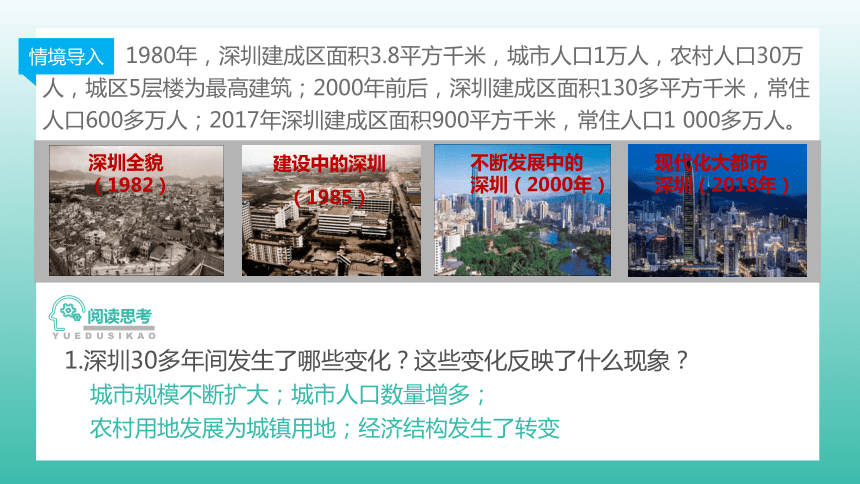

情境导入

1.深圳30多年间发生了哪些变化?这些变化反映了什么现象?

1980年,深圳建成区面积3.8平方千米,城市人口1万人,农村人口30万人,城区5层楼为最高建筑;2000年前后,深圳建成区面积130多平方千米,常住人口600多万人;2017年深圳建成区面积900平方千米,常住人口1 000多万人。

深圳全貌(1982)

不断发展中的深圳(2000年)

现代化大都市深圳(2018年)

建设中的深圳

(1985)

阅读思考

YUEDUSIKAO

城市规模不断扩大;城市人口数量增多;

农村用地发展为城镇用地;经济结构发生了转变

01

城镇化的概念

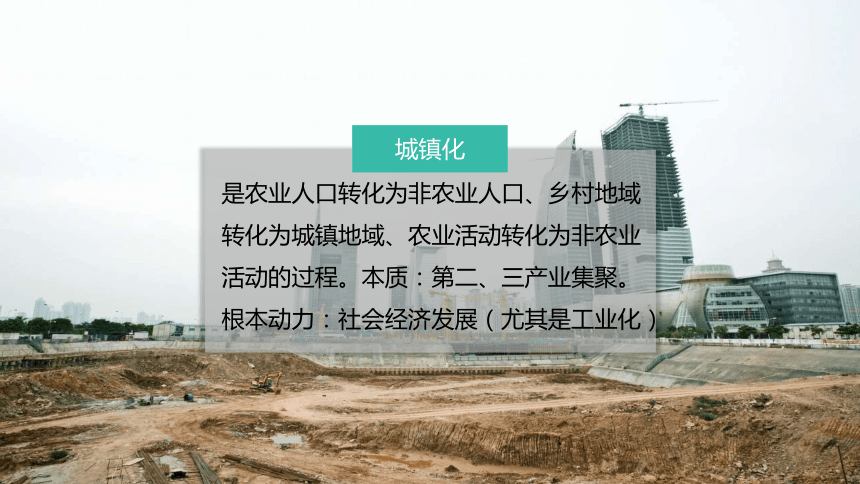

是农业人口转化为非农业人口、乡村地域转化为城镇地域、农业活动转化为非农业活动的过程。本质:第二、三产业集聚。根本动力:社会经济发展(尤其是工业化)

城镇化

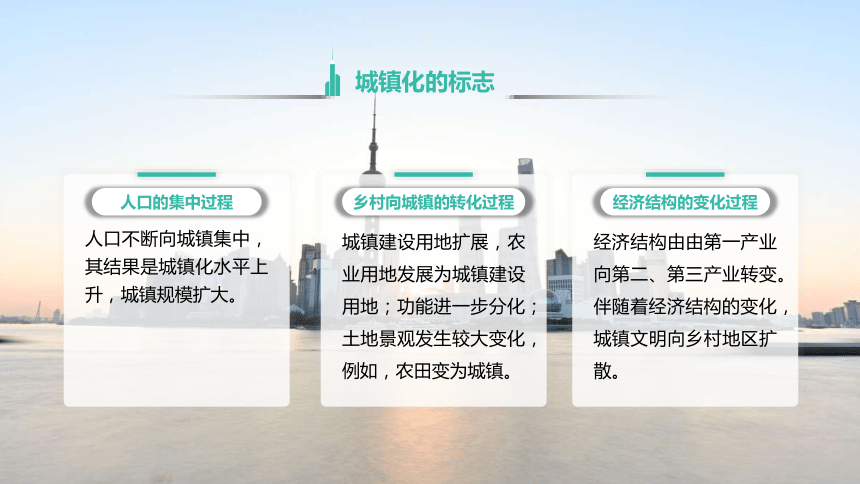

人口的集中过程

人口不断向城镇集中,其结果是城镇化水平上升,城镇规模扩大。

乡村向城镇的转化过程

城镇建设用地扩展,农业用地发展为城镇建设用地;功能进一步分化;土地景观发生较大变化,例如,农田变为城镇。

经济结构的变化过程

经济结构由由第一产业向第二、第三产业转变。伴随着经济结构的变化,城镇文明向乡村地区扩散。

城镇化的标志

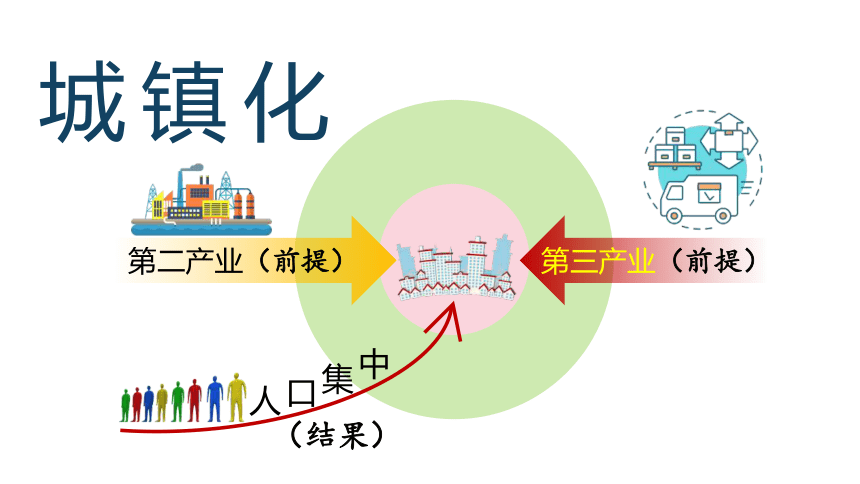

城镇化

人

口

集

中

(结果)

第二产业(前提)

第三产业(前提)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1800

1850

1900

1950

2000

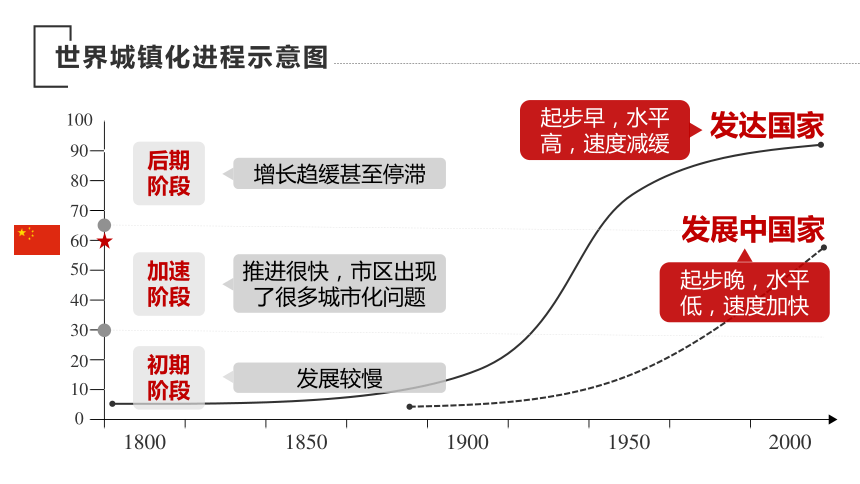

初期阶段

加速阶段

后期阶段

发展较慢

推进很快,市区出现了很多城市化问题

增长趋缓甚至停滞

发达国家

发展中国家

起步早,水平

高,速度减缓

起步晚,水平

低,速度加快

世界城镇化进程示意图

城镇人口比例/100%

时间

0

20

40

60

80

100

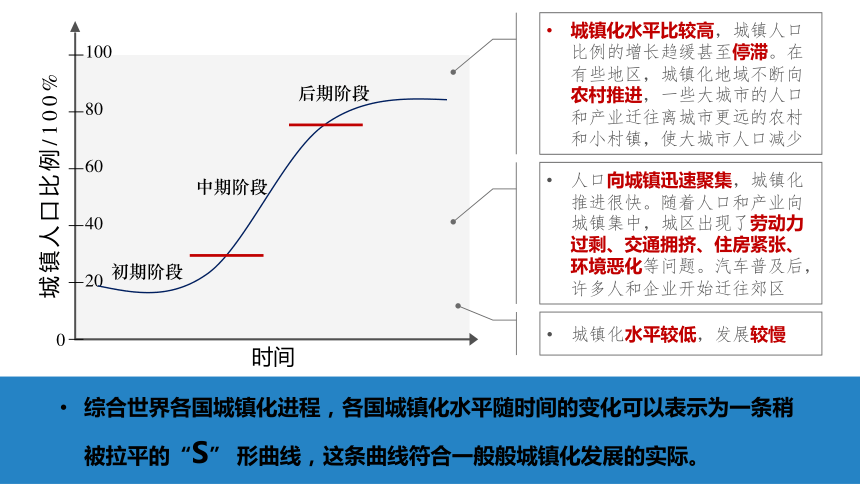

初期阶段

中期阶段

后期阶段

城镇化水平较低,发展较慢

人口向城镇迅速聚集,城镇化推进很快。随着人口和产业向城镇集中,城区出现了劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题。汽车普及后,许多人和企业开始迁往郊区

城镇化水平比较高,城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞。在有些地区,城镇化地域不断向农村推进,一些大城市的人口和产业迁往离城市更远的农村和小村镇,使大城市人口减少

综合世界各国城镇化进程,各国城镇化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“S” 形曲线,这条曲线符合一般般城镇化发展的实际。

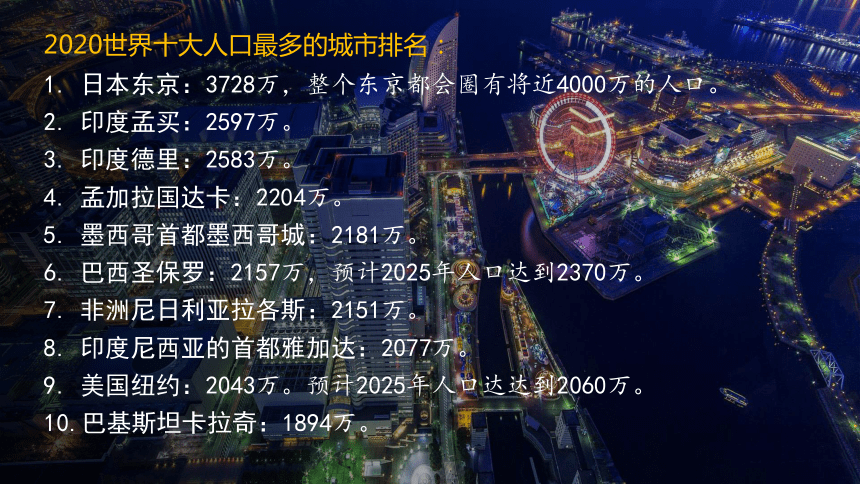

2020世界十大人口最多的城市排名:

日本东京:3728万,整个东京都会圈有将近4000万的人口。

印度孟买:2597万。

印度德里:2583万。

孟加拉国达卡:2204万。

墨西哥首都墨西哥城:2181万。

巴西圣保罗:2157万,预计2025年人口达到2370万。

非洲尼日利亚拉各斯:2151万。

印度尼西亚的首都雅加达:2077万。

美国纽约:2043万。预计2025年人口达达到2060万。

巴基斯坦卡拉奇:1894万。

世界城镇化的特点

城镇化水平大幅提升

特大城市迅速发展

出现了巨大的城市带

02

世界不同地区

城镇化的特点

人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区

必备知识

BIBEIZHISHI

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

中心

城区

农 村

近 郊

中心

城区

农 村

近 郊

中心

城区

农 村

近 郊

中心

城区

农 村

近 郊

部分人口转向

近郊区

人口迁往

远郊或农村

人口重新

实现内迁

发展中国家

发达国家

发达国家的

少数城市

发展中国家

年份 世界 城镇化水平/% 发达国家 城镇化水平/% 发展中国家 城镇化水平/%

1950 29.2 53.8 17.0

1960 34.2 60.5 22.2

1970 37.1 66.6 25.4

1980 39.6 70.2 29.2

1990 42.6 72.5 33.6

2000 46.6 74.4 39.3

2010 51.8 76.0 46.2

表2-3-1 世界城镇化的发展趋势

阅读教材第49~51页内容,读图2-3-3、表2-3-1,小组讨论,从起步时间、发展速度和水平、存在问题等方面,比较发达国家和发展中国家城镇化过程的差异。

阅读思考

YUEDUSIKAO

总结突破

发达国家和发展中国家城镇化发展的差异

比较内容 发达国家 发展中国家

起步时间 起步早,19世纪初 起步晚,20世纪30—50年代

城镇化水平 高 低

速度 1950—1980年速度快, 之后速度开始减慢 1950—1980年速度缓慢,之后速度加快

所处阶段 后期(成熟期) 中期(加速期)

存在的主要 问题 逆城市化 过度城市化

1

发达国家

逆城镇化

主要表现为大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口萎缩。原因:

城市过度扩张,居住环境恶化,郊区交通改善,基础设施完善

过度城市化

城镇化水平超过经济发展和工业化水平。

城市人口膨胀

就业岗位不足

基础设施落后

公共设施匮乏

2

拉丁美洲的贫民窟

滞后城市化

城镇化水平落后于经济发展和工业化水平。

城镇的集聚效应得不到充分发挥,城镇发展无序。

3

印度、孟加拉国等南亚发展中国家

从20世纪70年代中期,随着人们对环境质量要求提高

及乡村和小城镇基础设施的完善,在英国、 美国、日本等发达国家

相继出现了与城镇化过程相反的人口流动现象

主要表现为大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口萎缩

逆城

市化

城市过度扩张

居住环境恶化

郊区交通改善

基础设施完善

原因:

03

城镇化的利弊

情境导入

城镇化既是社会发展的必然趋势,又是一种动态演变过程。

城镇化过程中利弊共存。

1990年以前的城区

1990—2000年的城区

2000—2005年的城区

2005—2010年的城区

2010—2013年的城区

读“成都城区扩展示意”图,讨论成都城区的扩展对成都及周边地区的发展有哪些有利之处?

创造就业机会

促进产业调整

社会进步,传播文明

科技进步,生产发展

城乡互动,全面发展

城镇化的有利影响

1

城镇化过程中集中了大量的人口、工业、服务业和基础设施等,能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善。

区域经济水平的提高,又可为城镇的发展增添动力,推动城镇化进程。

促进

推动

创造就业机会、促进产业调整

城镇化能够创造出比较多的就业机会,大量吸收农村剩余劳动人口;促使劳动力从第一产业向第二、第三产业转移,带动区域经济发展社会进步、传播文明。

社会进步、传播文明

伴随着城镇化,城镇文化向乡村广泛地扩散和渗透,影响着乡村的生产和生活方式。乡村更加开放和文明,医疗水平不断提高,城乡发展差距缩小,社会更加进步。

科技进步、生产发展

现代化城镇是主要的科技基地和信息交流中心,它可以带动乡村提高教育水平,促进区域的整体发展。城镇化也有助于提高工业生产的效率,工业化会给城镇化提供持续的推动力。

城乡互动、全面发展

城镇化在促进乡村发展的同时,也从多方面(食品生产、休闲旅游和污染物处理等) 推动城镇自身健康发展。

城镇化的不利影响

2

环境问题

主要表现为大气污染、水污染、噪声污染和固体废弃物污染等。

住房问题

城镇面积有限,过多的人口造成住房紧张,出现贫民窟和棚户区。

人口问题

城镇人口大量增加,就业压力加大,失业人数上升,导致部分低收入者陷入贫困。

交通问题

随着车辆数量增加,交通基础设施不能与之适应时,交通拥堵就容易发生,停车困难也逐渐出现。

合理规划,加强管理

建立卫星城,开发新区

改善城市交通和居住条件

保护和治理城市环境

解决措施

当堂训练

1.与三个特大城市职住分离程度密切相关的主要因素有( )

①流动人口占比 ②城市空间结构

③通勤时间 ④现代交通的发展

A.①②④ B.②③④

C.①③④ D.①②③

近年来,我国城市职住分离(即工作区与居住区相分离)现象愈发明显。职住分离系数越高,代表职住分离状况越突出。研究表明,一般情况下职住分离程度与经济发展水平呈负相关。表为我国三个特大城市职住分离系数、平均通勤时间和平均通勤距离对比表。

城市 职住分离系数 平均通勤时间/min 平均通勤距离/km

北京 0.54 56 13.2

广州 0.39 6 8.8

上海 0.33 54 12.4

2.北京市并未遵循职住分离程度与经济发展水平呈负相关规律的主要原因可能是( )

A.城市结构较为紧凑

B.城市交通状况较为拥堵

C.流动人口所占比例较小

D.首都对人口的吸引力较大

近年来,我国城市职住分离(即工作区与居住区相分离)现象愈发明显。职住分离系数越高,代表职住分离状况越突出。研究表明,一般情况下职住分离程度与经济发展水平呈负相关。表为我国三个特大城市职住分离系数、平均通勤时间和平均通勤距离对比表。

城市 职住分离系数 平均通勤时间/min 平均通勤距离/km

北京 0.54 56 13.2

广州 0.39 6 8.8

上海 0.33 54 12.4

3.城市连廊最适宜布局在( )

A.高级住宅区 B.行政中心区

C.中心商务区 D.科教文化区

4.空中连廊系统能够( )

A.解决城市交通拥堵 B.充分利用城市空间

C.改善城市生态环境 D.改变城市功能分区

城市空中连廊是指跨越城市街道连接相邻建筑的封闭的人行通道或天桥,通常建设于城市高强度开发区域,空中连廊创造友善的行人环境、创造和鼓励商业发展、形成城市观景平台。美国东北部明尼阿波利斯是最早进行空中连廊建设并形成网络系统的城市。下图示意城市空中连廊的内外实景。

5.“空心村”现象的主要因是( )

A.土地资源紧张 B.矿产资源枯竭桔

C.人力资源流失 D.水资源贫乏

6.为解决“空心村”问题,以下措施有效的是( )

A.强行推广大型农业机被使用 B.禁止人口迁入城市

C.全面开展乡村旅游 D.加大土地流转规模

随着城镇化建设步伐加快、农民生活水平的提高,大部分农村青年进城工作,很多地方出现“空心村”现象—很多它基地处于空置状态,主体居民是妇女、儿童、老人。从整体趋势来看,相对于城市的繁荣,我国农村陷入相对衰败之中。如何整治“空心村”,优化这些地方的交通规划、生活设施、居住环境,是乡村振兴过程中需要解决的同题。据此完成下列小题。

7.组屋计划最直接应对的城市化过程中的问题是( )

A.热岛效应突出 B.住房紧张

C.交通拥挤 D.环境污染

8.新加坡出台并实施的组屋计划,有利于( )

A.促进社会稳定 B.提高第一产业比重

C.缩小贫富差距 D.减缓城市化进程

组屋计划是新加坡最引人注目的民生工程,它的初衷是:让所有新加坡人“居者有其屋”,为了让更多的家庭买得起组屋,政府还出台了一系列行之有效的建房、购房政策。组屋远不止于“居者有其屋”,而是一套完整的人居解决方案。

9.“镜线”是沙特阿拉伯计划建造的一座线形城市,位于亚喀巴湾附近,连接红海与内陆沙漠,全长近170千米。该城市设计宽度仅有200米,建筑高度超过500米,配备垂直分布的农场、体育场、休闲运动场所和机场,居民可在不到五分钟的步行路程内,使用到所有设施(住宅、学校、办公楼、公园和休闲娱乐场所等),远距离出行依靠“超级环”系统的高效公共交通。沙特政府称“‘镜线’的运转将百分之百依靠当地的可再生能源”。如图示意“镜线”地理位置。

(1)指出如此设计“镜线”宽度和高度的主要目的。

提高土地利用率;方便居民利用公共设施;减少能源消耗。

第三节 不同地区城镇化的过程和特点

第二章

课程标准 学习目标 核心素养

运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。 水平1:根据资料,指出城镇化的主要标志,指出城镇化与工业化及区域发展之间的关系、城镇化的意义。 水平2:运用地理资料,说明城镇化对地理环境的影响,分析城镇化过程中出现的问题,并提出应对城镇化问题的解决措施。 水平3:结合资料,说出世界城镇化的特点,对比发达国家和发展中国家城镇化的差异。 水平4:运用地理资料,分析我国城镇化应避免的问题,为我国城镇化进行合理规划。 人地协调观:城镇化过程中出现的问题及其对城镇发展的制约。

综合思维:结合资料,分析世界城镇化进程的特点及成因,分析区域城镇化出现的问题及其解决措施。

区域认知:结合资料,对比不同区域城镇化进程的异同。

地理实践力:调查当地城镇化的特点及所处阶段,分析城镇化过程中产生的问题。

情境导入

1.深圳30多年间发生了哪些变化?这些变化反映了什么现象?

1980年,深圳建成区面积3.8平方千米,城市人口1万人,农村人口30万人,城区5层楼为最高建筑;2000年前后,深圳建成区面积130多平方千米,常住人口600多万人;2017年深圳建成区面积900平方千米,常住人口1 000多万人。

深圳全貌(1982)

不断发展中的深圳(2000年)

现代化大都市深圳(2018年)

建设中的深圳

(1985)

阅读思考

YUEDUSIKAO

城市规模不断扩大;城市人口数量增多;

农村用地发展为城镇用地;经济结构发生了转变

01

城镇化的概念

是农业人口转化为非农业人口、乡村地域转化为城镇地域、农业活动转化为非农业活动的过程。本质:第二、三产业集聚。根本动力:社会经济发展(尤其是工业化)

城镇化

人口的集中过程

人口不断向城镇集中,其结果是城镇化水平上升,城镇规模扩大。

乡村向城镇的转化过程

城镇建设用地扩展,农业用地发展为城镇建设用地;功能进一步分化;土地景观发生较大变化,例如,农田变为城镇。

经济结构的变化过程

经济结构由由第一产业向第二、第三产业转变。伴随着经济结构的变化,城镇文明向乡村地区扩散。

城镇化的标志

城镇化

人

口

集

中

(结果)

第二产业(前提)

第三产业(前提)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1800

1850

1900

1950

2000

初期阶段

加速阶段

后期阶段

发展较慢

推进很快,市区出现了很多城市化问题

增长趋缓甚至停滞

发达国家

发展中国家

起步早,水平

高,速度减缓

起步晚,水平

低,速度加快

世界城镇化进程示意图

城镇人口比例/100%

时间

0

20

40

60

80

100

初期阶段

中期阶段

后期阶段

城镇化水平较低,发展较慢

人口向城镇迅速聚集,城镇化推进很快。随着人口和产业向城镇集中,城区出现了劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题。汽车普及后,许多人和企业开始迁往郊区

城镇化水平比较高,城镇人口比例的增长趋缓甚至停滞。在有些地区,城镇化地域不断向农村推进,一些大城市的人口和产业迁往离城市更远的农村和小村镇,使大城市人口减少

综合世界各国城镇化进程,各国城镇化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“S” 形曲线,这条曲线符合一般般城镇化发展的实际。

2020世界十大人口最多的城市排名:

日本东京:3728万,整个东京都会圈有将近4000万的人口。

印度孟买:2597万。

印度德里:2583万。

孟加拉国达卡:2204万。

墨西哥首都墨西哥城:2181万。

巴西圣保罗:2157万,预计2025年人口达到2370万。

非洲尼日利亚拉各斯:2151万。

印度尼西亚的首都雅加达:2077万。

美国纽约:2043万。预计2025年人口达达到2060万。

巴基斯坦卡拉奇:1894万。

世界城镇化的特点

城镇化水平大幅提升

特大城市迅速发展

出现了巨大的城市带

02

世界不同地区

城镇化的特点

人口向城市地区集聚和乡村地区转变为城市地区

必备知识

BIBEIZHISHI

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

中心

城区

农 村

近 郊

中心

城区

农 村

近 郊

中心

城区

农 村

近 郊

中心

城区

农 村

近 郊

部分人口转向

近郊区

人口迁往

远郊或农村

人口重新

实现内迁

发展中国家

发达国家

发达国家的

少数城市

发展中国家

年份 世界 城镇化水平/% 发达国家 城镇化水平/% 发展中国家 城镇化水平/%

1950 29.2 53.8 17.0

1960 34.2 60.5 22.2

1970 37.1 66.6 25.4

1980 39.6 70.2 29.2

1990 42.6 72.5 33.6

2000 46.6 74.4 39.3

2010 51.8 76.0 46.2

表2-3-1 世界城镇化的发展趋势

阅读教材第49~51页内容,读图2-3-3、表2-3-1,小组讨论,从起步时间、发展速度和水平、存在问题等方面,比较发达国家和发展中国家城镇化过程的差异。

阅读思考

YUEDUSIKAO

总结突破

发达国家和发展中国家城镇化发展的差异

比较内容 发达国家 发展中国家

起步时间 起步早,19世纪初 起步晚,20世纪30—50年代

城镇化水平 高 低

速度 1950—1980年速度快, 之后速度开始减慢 1950—1980年速度缓慢,之后速度加快

所处阶段 后期(成熟期) 中期(加速期)

存在的主要 问题 逆城市化 过度城市化

1

发达国家

逆城镇化

主要表现为大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口萎缩。原因:

城市过度扩张,居住环境恶化,郊区交通改善,基础设施完善

过度城市化

城镇化水平超过经济发展和工业化水平。

城市人口膨胀

就业岗位不足

基础设施落后

公共设施匮乏

2

拉丁美洲的贫民窟

滞后城市化

城镇化水平落后于经济发展和工业化水平。

城镇的集聚效应得不到充分发挥,城镇发展无序。

3

印度、孟加拉国等南亚发展中国家

从20世纪70年代中期,随着人们对环境质量要求提高

及乡村和小城镇基础设施的完善,在英国、 美国、日本等发达国家

相继出现了与城镇化过程相反的人口流动现象

主要表现为大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区人口萎缩

逆城

市化

城市过度扩张

居住环境恶化

郊区交通改善

基础设施完善

原因:

03

城镇化的利弊

情境导入

城镇化既是社会发展的必然趋势,又是一种动态演变过程。

城镇化过程中利弊共存。

1990年以前的城区

1990—2000年的城区

2000—2005年的城区

2005—2010年的城区

2010—2013年的城区

读“成都城区扩展示意”图,讨论成都城区的扩展对成都及周边地区的发展有哪些有利之处?

创造就业机会

促进产业调整

社会进步,传播文明

科技进步,生产发展

城乡互动,全面发展

城镇化的有利影响

1

城镇化过程中集中了大量的人口、工业、服务业和基础设施等,能带动区域经济发展、社会繁荣、环境改善。

区域经济水平的提高,又可为城镇的发展增添动力,推动城镇化进程。

促进

推动

创造就业机会、促进产业调整

城镇化能够创造出比较多的就业机会,大量吸收农村剩余劳动人口;促使劳动力从第一产业向第二、第三产业转移,带动区域经济发展社会进步、传播文明。

社会进步、传播文明

伴随着城镇化,城镇文化向乡村广泛地扩散和渗透,影响着乡村的生产和生活方式。乡村更加开放和文明,医疗水平不断提高,城乡发展差距缩小,社会更加进步。

科技进步、生产发展

现代化城镇是主要的科技基地和信息交流中心,它可以带动乡村提高教育水平,促进区域的整体发展。城镇化也有助于提高工业生产的效率,工业化会给城镇化提供持续的推动力。

城乡互动、全面发展

城镇化在促进乡村发展的同时,也从多方面(食品生产、休闲旅游和污染物处理等) 推动城镇自身健康发展。

城镇化的不利影响

2

环境问题

主要表现为大气污染、水污染、噪声污染和固体废弃物污染等。

住房问题

城镇面积有限,过多的人口造成住房紧张,出现贫民窟和棚户区。

人口问题

城镇人口大量增加,就业压力加大,失业人数上升,导致部分低收入者陷入贫困。

交通问题

随着车辆数量增加,交通基础设施不能与之适应时,交通拥堵就容易发生,停车困难也逐渐出现。

合理规划,加强管理

建立卫星城,开发新区

改善城市交通和居住条件

保护和治理城市环境

解决措施

当堂训练

1.与三个特大城市职住分离程度密切相关的主要因素有( )

①流动人口占比 ②城市空间结构

③通勤时间 ④现代交通的发展

A.①②④ B.②③④

C.①③④ D.①②③

近年来,我国城市职住分离(即工作区与居住区相分离)现象愈发明显。职住分离系数越高,代表职住分离状况越突出。研究表明,一般情况下职住分离程度与经济发展水平呈负相关。表为我国三个特大城市职住分离系数、平均通勤时间和平均通勤距离对比表。

城市 职住分离系数 平均通勤时间/min 平均通勤距离/km

北京 0.54 56 13.2

广州 0.39 6 8.8

上海 0.33 54 12.4

2.北京市并未遵循职住分离程度与经济发展水平呈负相关规律的主要原因可能是( )

A.城市结构较为紧凑

B.城市交通状况较为拥堵

C.流动人口所占比例较小

D.首都对人口的吸引力较大

近年来,我国城市职住分离(即工作区与居住区相分离)现象愈发明显。职住分离系数越高,代表职住分离状况越突出。研究表明,一般情况下职住分离程度与经济发展水平呈负相关。表为我国三个特大城市职住分离系数、平均通勤时间和平均通勤距离对比表。

城市 职住分离系数 平均通勤时间/min 平均通勤距离/km

北京 0.54 56 13.2

广州 0.39 6 8.8

上海 0.33 54 12.4

3.城市连廊最适宜布局在( )

A.高级住宅区 B.行政中心区

C.中心商务区 D.科教文化区

4.空中连廊系统能够( )

A.解决城市交通拥堵 B.充分利用城市空间

C.改善城市生态环境 D.改变城市功能分区

城市空中连廊是指跨越城市街道连接相邻建筑的封闭的人行通道或天桥,通常建设于城市高强度开发区域,空中连廊创造友善的行人环境、创造和鼓励商业发展、形成城市观景平台。美国东北部明尼阿波利斯是最早进行空中连廊建设并形成网络系统的城市。下图示意城市空中连廊的内外实景。

5.“空心村”现象的主要因是( )

A.土地资源紧张 B.矿产资源枯竭桔

C.人力资源流失 D.水资源贫乏

6.为解决“空心村”问题,以下措施有效的是( )

A.强行推广大型农业机被使用 B.禁止人口迁入城市

C.全面开展乡村旅游 D.加大土地流转规模

随着城镇化建设步伐加快、农民生活水平的提高,大部分农村青年进城工作,很多地方出现“空心村”现象—很多它基地处于空置状态,主体居民是妇女、儿童、老人。从整体趋势来看,相对于城市的繁荣,我国农村陷入相对衰败之中。如何整治“空心村”,优化这些地方的交通规划、生活设施、居住环境,是乡村振兴过程中需要解决的同题。据此完成下列小题。

7.组屋计划最直接应对的城市化过程中的问题是( )

A.热岛效应突出 B.住房紧张

C.交通拥挤 D.环境污染

8.新加坡出台并实施的组屋计划,有利于( )

A.促进社会稳定 B.提高第一产业比重

C.缩小贫富差距 D.减缓城市化进程

组屋计划是新加坡最引人注目的民生工程,它的初衷是:让所有新加坡人“居者有其屋”,为了让更多的家庭买得起组屋,政府还出台了一系列行之有效的建房、购房政策。组屋远不止于“居者有其屋”,而是一套完整的人居解决方案。

9.“镜线”是沙特阿拉伯计划建造的一座线形城市,位于亚喀巴湾附近,连接红海与内陆沙漠,全长近170千米。该城市设计宽度仅有200米,建筑高度超过500米,配备垂直分布的农场、体育场、休闲运动场所和机场,居民可在不到五分钟的步行路程内,使用到所有设施(住宅、学校、办公楼、公园和休闲娱乐场所等),远距离出行依靠“超级环”系统的高效公共交通。沙特政府称“‘镜线’的运转将百分之百依靠当地的可再生能源”。如图示意“镜线”地理位置。

(1)指出如此设计“镜线”宽度和高度的主要目的。

提高土地利用率;方便居民利用公共设施;减少能源消耗。

同课章节目录

- 第一章 人口分布、迁移与合理容量

- 第一节 人口分布的特点及影响因素

- 第二节 人口迁移的特点及影响因素

- 第三节 资源环境承载力与人口合理容量

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇内部的空间结构

- 第二节 地域文化与城乡景观

- 第三节 不同地区城镇化的过程和特点

- 第三章 产业区位选择

- 第一节 农业区位因素

- 第二节 工业区位因素

- 第三节 服务业区位因素

- 第四节 运输方式和交通布局与区域发展的关系

- 第四章 国土开发与保护

- 第一节 京津冀协同发展的地理背景

- 第二节 国家海洋权益与海洋发展战略

- 第三节 南海诸岛与钓鱼岛及其附属岛屿

- 第四节 地理信息技术的应用

- 第五章 人类面临的环境问题与可持续发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 协调人地关系与可持续发展