山东省济宁市嘉祥县2023--2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济宁市嘉祥县2023--2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 692.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-04 09:28:13 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度第一学期期末学业水平测试

七 年 级 历 史 试 题

(时间: 60分钟 满分: 50分 内容: 七年级上册)

第 Ⅰ 卷 (选择题 20分)

一、选择题(下列各题四个选项中,只有一项符合题意,请把符合题意的选项涂在答题卡上。每小题1分, 共20分。)

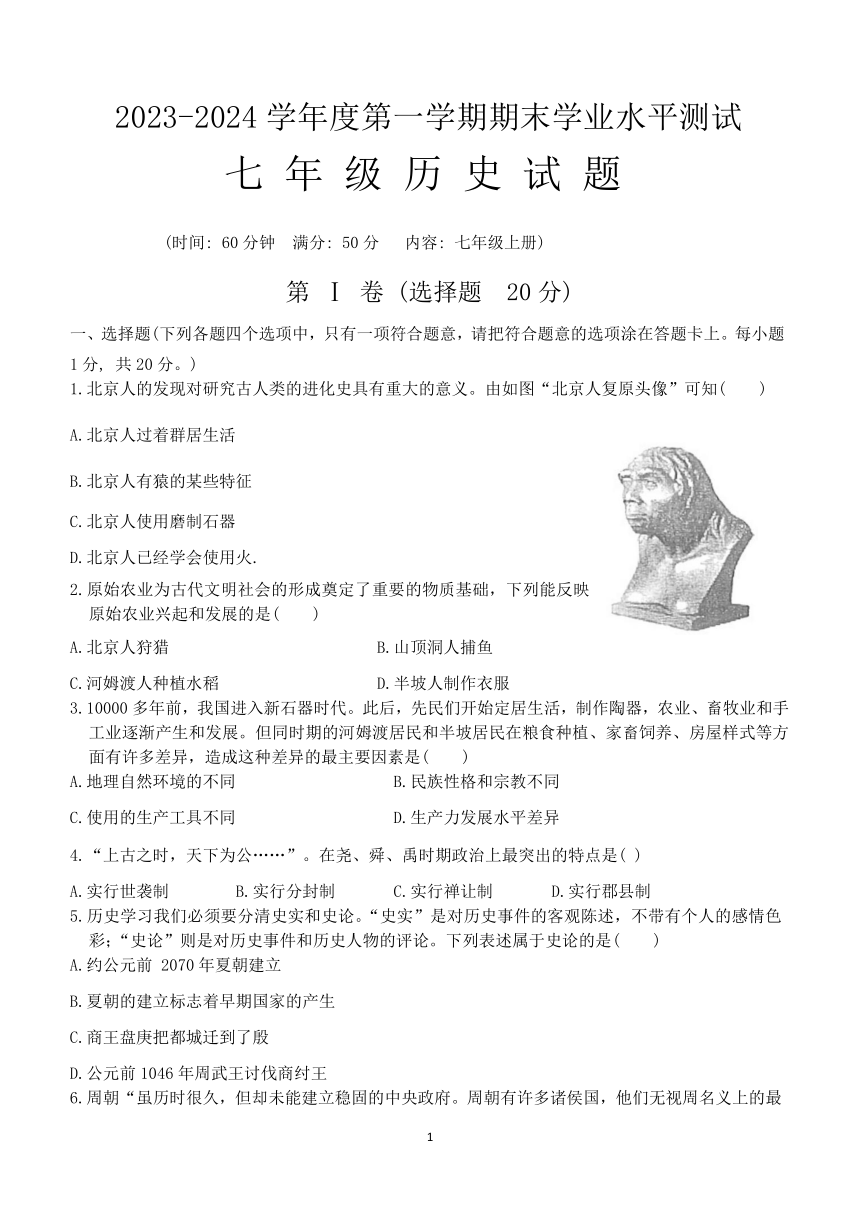

1.北京人的发现对研究古人类的进化史具有重大的意义。由如图“北京人复原头像”可知( )

A.北京人过着群居生活

B.北京人有猿的某些特征

C.北京人使用磨制石器

D.北京人已经学会使用火.

2.原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础,下列能反映原始农业兴起和发展的是( )

A.北京人狩猎 B.山顶洞人捕鱼

C.河姆渡人种植水稻 D.半坡人制作衣服

3.10000多年前,我国进入新石器时代。此后,先民们开始定居生活,制作陶器,农业、畜牧业和手工业逐渐产生和发展。但同时期的河姆渡居民和半坡居民在粮食种植、家畜饲养、房屋样式等方面有许多差异,造成这种差异的最主要因素是( )

A.地理自然环境的不同 B.民族性格和宗教不同

C.使用的生产工具不同 D.生产力发展水平差异

4.“上古之时,天下为公……”。在尧、舜、禹时期政治上最突出的特点是( )

A.实行世袭制 B.实行分封制 C.实行禅让制 D.实行郡县制

5.历史学习我们必须要分清史实和史论。“史实”是对历史事件的客观陈述,不带有个人的感彩;“史论”则是对历史事件和历史人物的评论。下列表述属于史论的是( )

A.约公元前 2070年夏朝建立

B.夏朝的建立标志着早期国家的产生

C.商王盘庚把都城迁到了殷

D.公元前1046年周武王讨伐商纣王

6.周朝“虽历时很久,但却未能建立稳固的中央政府。周朝有许多诸侯国,他们无视周名义上的最高领主地位,彼此征战不休”。这一局面的出现是由于( )

A.禅让制的推行 B.世袭制的出现 C.分封制的实行 D.郡县制的推广

7.“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A.周王室实权名存实亡 B.周王室实力增强

C.周王室中央集权加强 D.周朝的政局稳定

8.“七雄戈戟乱如麻, 四海无人得坐家。”是唐诗《流沙》中描述战国时期的诗句。诗句反映出当时的时代特征是 ( )

A.兼并战争不断 B.北方戎狄侵扰 C.周王室衰微 D.农民起义频繁

9.《史记·商君列传》记载:“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌者同赏,匿奸者与降敌者同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”材料反映了商鞅变法( )

A.确立县制,便于国家管理 B.承认土地私有,快速发展经济

C.严明法度,稳定社会秩序 D.奖励耕织,调动了农民积极性

10.它是世界上至今为止年代最久、唯一留存、仍在一直使用、 以无坝引水为特征的宏大水利工程,它的修建使成都平原成为“天府之国”。这段文字描述的是( )

A.灵渠 B.都江堰 C.长城 D.大运河

11.下列关于陈胜、吴广起义的描述,正确的是 ( )

A.起义爆发的地点在当时的长安城 B.推翻了秦王朝的封建统治

C.是我国历史上第一次奴隶大起义 D.爆发的根源是秦朝的暴政

12.公元前127年,汉武帝下令嫡长子只可继承封地的一半,余下的封地分给其他子弟。这样,诸侯王的封地越来越小,势力大为减弱。汉武帝这一举动的目的是( )

A.获得诸侯支持 B.扩大诸侯王的军政权力

C.加强思想控制 D.加强中央对地方的控制

13.如表列出了东汉后期10个皇帝的即位年龄及寿命,它造成这一时期的社会现象是( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.社会比较安定 B.经济状况明显好转

C.外戚宦官交替专权 D.民族矛盾缓和

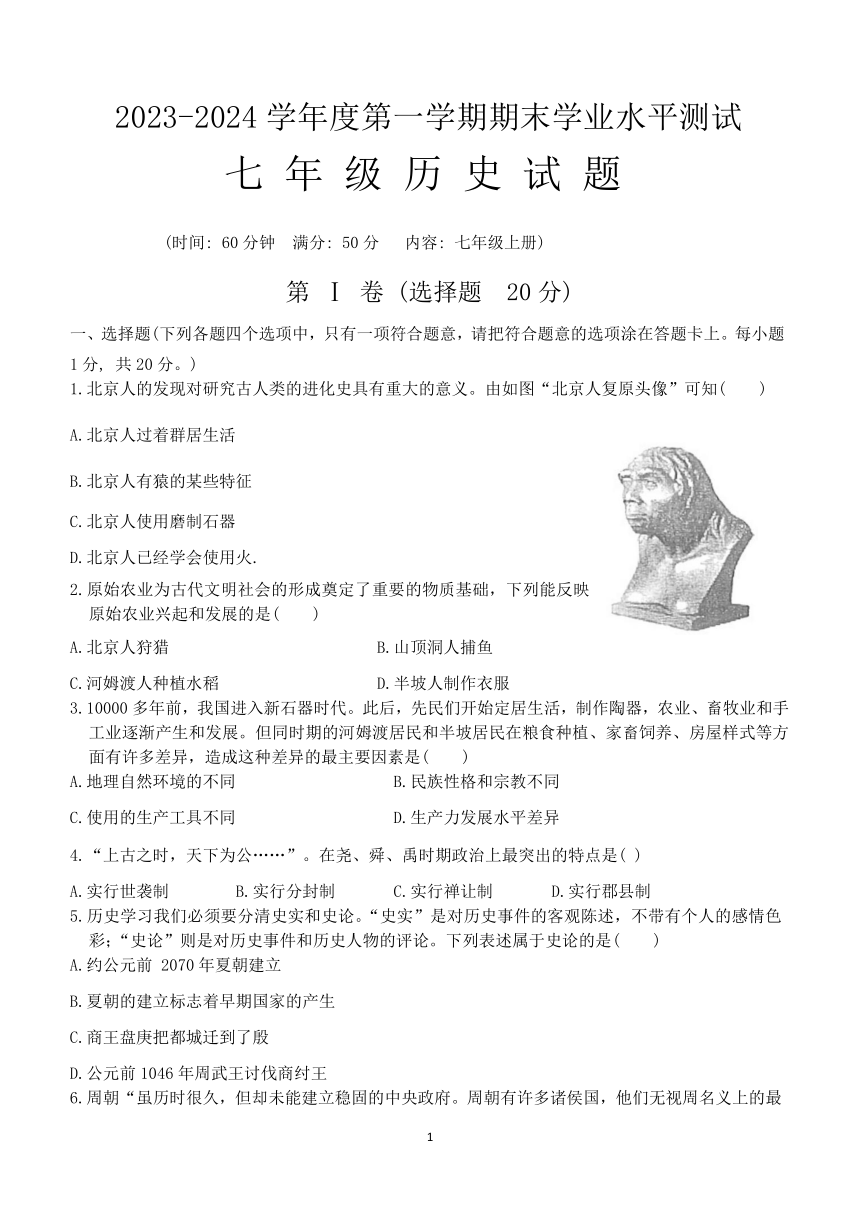

14.王朝的兴衰更替是中国古代历史的基本现象。如图思维导图反映的王朝是( )

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.东汉

15. 《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,为我们了解古代历史提供了重要资料。下列史实可能在这本书中查阅到的是( )

A.半坡居民种植粟 B.卫青、霍去病北击匈奴

C.华佗发明了麻沸散 D.祖冲之计算圆周率

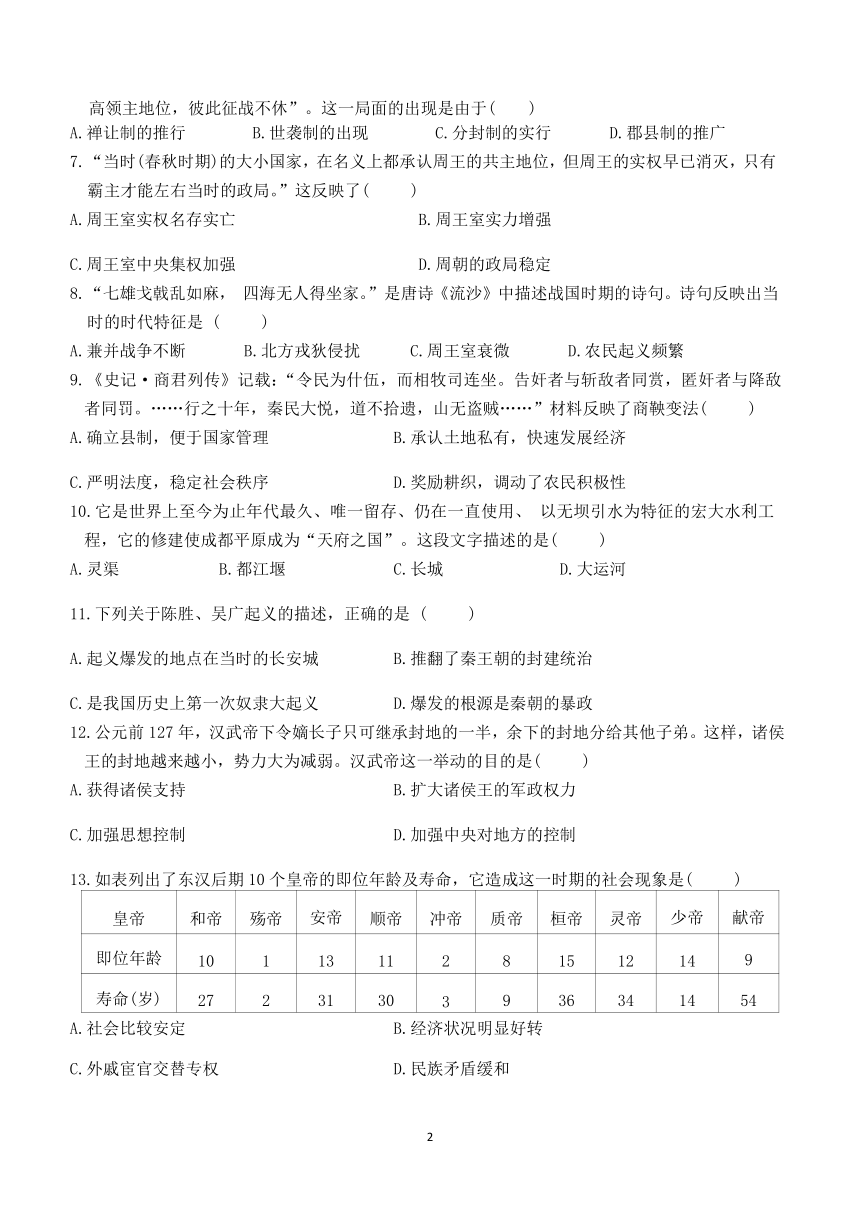

16.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。研读下图所示战役,你的结论是( )

A.以少胜多,是项羽灭秦的关键性战役

B.以弱胜强,为曹操统一北方打下基础

C.以少胜多,为三国鼎立局面奠定基础

D.以少胜多,苻坚统一中国的努力失败

17.三国鼎立时期,三个政权为了战胜对方,采取了一系列恢复和发展生产的措施。下列相关史实,不正确的是 ( )

A.三国时期,中国经济重心在北方

B.蜀汉发展经济,开发西南地区

C.孙吴开发江东,发展海外贸易

D.曹操重视农业生产,兴修水利

18.西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。对西晋“骤灭”有重大影响的历史事件是( )

A.八王之乱 B.定都洛阳 C.恢复分封制 D.三家归晋

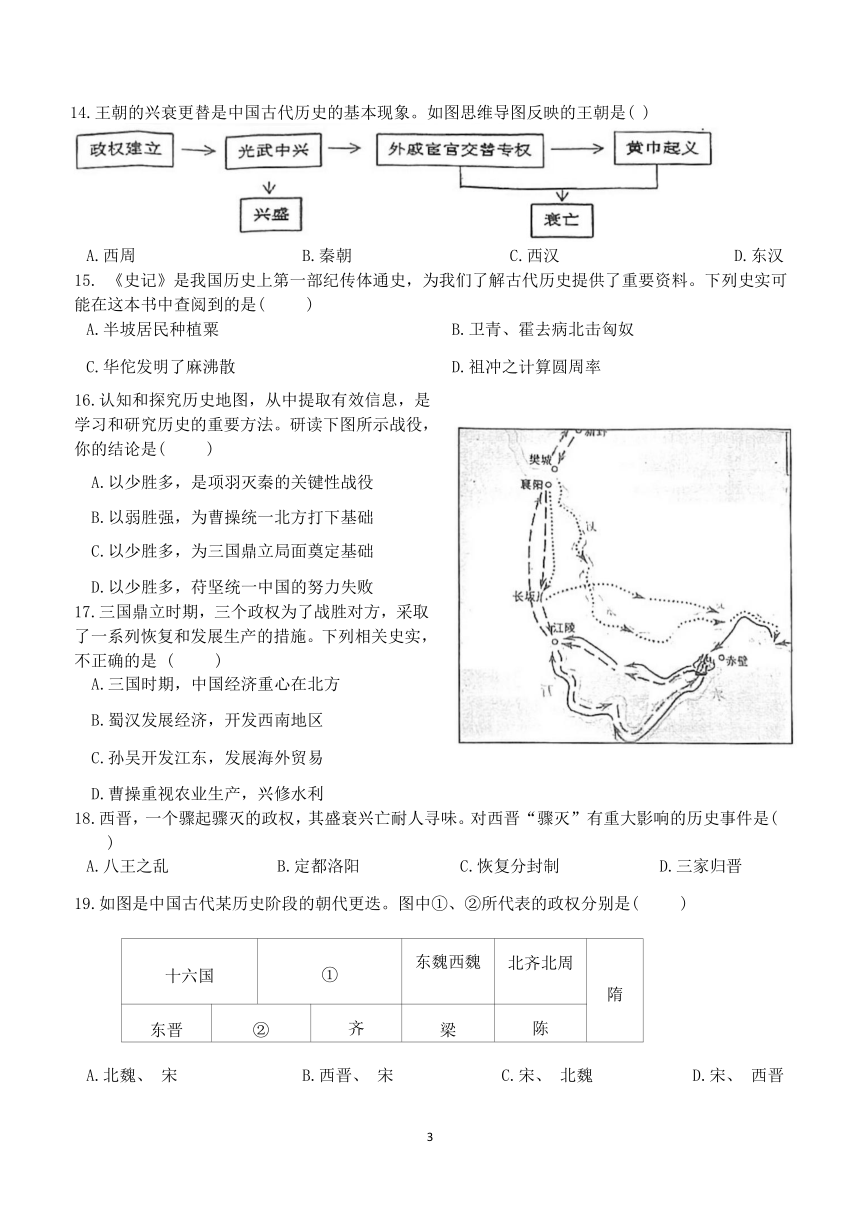

19.如图是中国古代某历史阶段的朝代更迭。图中①、②所代表的政权分别是( )

十六国 ① 东魏西魏 北齐北周 隋

东晋 ② 齐 梁 陈

A.北魏、 宋 B.西晋、 宋 C.宋、 北魏 D.宋、 西晋

20. 《齐民要术·种谷》中记载:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

上述内容体现了作者( )

A.记录本人关于农学的创新的成果 B.强调了农业生产要遵循自然规律

C.提出改进生产技术和工具的建议 D.对手工业的生产技术进行了总结

第Ⅱ卷(非选择题 30分)

二、中国历史上有许多杰出的历史人物,他们推动了历史的发展。 阅读下列材料,回答问题。(本题 10分)

材料一 商君治秦,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——摘编自《战国策》

1.材料一中“商君治秦”指的哪一历史事件 (1分) 根据材料一并结合所学知识,分析这一历史事件的作用。(1分)

材料二 秦始皇把全国分成36郡,每个郡又分成数目不等的县。所有这些官员都由中央任命,并接受固定的俸禄,他们的职位不是世袭的,随时可以罢免。……此后,这个制度成了后世王朝的典范。

——摘编自《剑桥中国秦汉史》

2.材料二讲述的是秦朝推行的哪一政治制度 (1分) 结合材料和所学知识,分析这一制度的推行在当时所产生的积极影响。(1分)

材料三 关于北魏孝文帝的改革,学者们有各种看法。观点一:魏孝文帝改革,使鲜卑等民族融入了汉族之中。正由于鲜卑等民族的不断加入,才为汉民族不断注入了新鲜血液,也使汉民族的人口数量日益增加,今天汉族能成为中国的主体民族和世界上人数最多的民族,离不开鲜卑等民族的贡献。

——葛剑雄《盖世英雄还是千古罪人》

观点二:北魏孝文帝这些移风易俗的决策与措施,使鲜卑没有了自己的语言,没有了自己的姓氏,没有了服饰,没有了自己纯粹的血统,鲜卑彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性。

——黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

3.依据材料三,说明关于魏孝文帝改革的两个观点有何不同 (2分)

材料四 “太和改革”(即北魏孝文帝改革) 由孝文帝亲自设计和主导,基本上取得了成功。一方面是因为改革的大方向是正确的,是先进文化、制度对落后文化和制度的取代;另一方面,在改革面临保守派阻挠和挑战的时刻,孝文帝始终坚定改革方向不动摇,对破坏改革的势力进行强有力打击,扫除改革障碍,推动改革持续不断向前迈进。

——摘编自《北京日报》

4.根据材料四,分析孝文帝改革成功的原因有哪些 (2分) 并请结合所学知识,概括孝文帝改革的积极影响。(1分)

5.综合上述材料,你认为杰出历史人物对历史发展起到怎样的作用 (1分)

三、经济的发展深刻影响着社会发展的进程,为处理好经济发展和社会发展的关系,历朝历代都经过了相应的努力。阅读下列材料,回答问题。(本题10分)

材料一 观察下列春秋战国时期的两幅图

1.根据材料一并结合所学知识,列举两例春秋战国时期与农业生产相关的技术革新。(2分)

材料二 西汉初期,汉高祖实行休养生息的政策,注重农业生产,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展。汉文帝和汉景帝时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,出现了治世局面。西汉武帝时期,连年征战,尤其是对匈奴长期用兵,耗费巨大,财政困难,国家“笼(控制)天下盐铁诸利”……打击了商人势力,也充实了国家财政,缓和了财政危机。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

2.根据所学知识,指出材料二中的“治世局面”叫什么 (1分) 根据材料二,概括汉武帝时期出现了什么问题 (1分) 为解决该问题汉武帝采取了什么措施 (1分)

材料三 从新石器时期直至汉代,长江流域一直地广人稀,即使拥有优越的自然地理环境和丰富的物产资源,其农业发展仍然极为缓慢。直至魏晋南北朝经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

3.根据材料三,分析长江流域农业发展的变化。(2分)

4.结合材料三归纳长江流域农业变化的原因。(1分)结合所学知识,写出长江流域农业变化对我国古代经济产生了什么影响 (1分)

5.综合上述材料,你认为影响经济发展的因素有哪些 (1分)

四、建设文化强国的过程,既是传承弘扬中华优秀传统文化的过程,又是吸纳外来文化精华、推动中华文化不断丰富的过程。阅读下列材料并回答问题。(本题10分)

材料一 (如下图)

1.材料一中图1的文字最早出现于哪个朝代 (1分) 图2秦朝统一并颁行全国的文字是哪一种 (1分) 根据图3可以看出我国汉字的演变具有什么特点 (1分)

材料二 樊迟问仁。子曰:“爱人。”“夫仁者, 己欲立而立人,己欲达而达人。”

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰:“其恕乎! 己所不欲,勿施于人。”

——《论语》

2.材料中的“子”是谁 (1分) 根据材料指出“子”的核心思想是什么 (1分)

材料三 “这是一些仍在闪光的思想,这是一些难以忘却的情怀,这也是一场历时三百年之久的跨世纪大辩论。儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用,可谓纵横捭阖、机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。”

——易中天

3.材料三中的“跨世纪大辩论”指的是哪一历史事件 (1分) 结合所学知识,归纳这场“世纪大辩论”的意义。(1分)

材料四 直至公元9-10 世纪,中国的造纸术才由丝绸之路西传,古印度才有了用纸印刷的佛教经卷……在中世纪的西欧,据说印制一部《圣经》要耗费羊皮300多张,价格昂贵,一般人难以使用。纸与造纸术的传入,为当时欧洲蓬勃发展的教育、政治、商业等活动提供了极为有利的条件。

——摘编自张伟《四大发明是如何外传的》

4.东汉时期,对造纸术的改进作出重要贡献的是哪一历史人物 (1分)结合材料和所学知识,归纳丝绸之路的开辟产生了什么影响 (1分)

5.综合上述内容,你认为在建设文化强国中我们青少年应该怎么做 (1分)

七年级历史参考答案及评分标准

第I卷(选择题 共20分)

一、选择题(每小题1分,共20分)

1-5 BCACB 6-10 CAACB 11-15 DDCDB 16-20 CDAAB

第Ⅱ卷(非选择题 共30分 )

二、(本题10分)

1.事件:商鞅变法(1分) 作用:使秦国的国力大增,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(1分)

2.郡县制(1分) 加强了中央集权,开创了后世地方制度的典范。(1分)

3.不同:观点一肯定北魏孝文帝改革对中华民族发展作出的贡献。观点二指出改革使鲜卑民族丧失了自己的民族文化和民族特性。(每层意思1分,共2分)

4.原因:顺应了历史发展的趋势,与时俱进,因时改革;孝文帝具有远见卓识和坚定的政治魄力。(每条原因1分,共2分)

积极影响:增强了北魏的实力;推动了社会经济的繁荣;加速了政权的封建化进程;促进了各民族的交融等。(回答言之有理即可。1分)

5.杰出的历史人物往往会对社会经济、政治、思想、文化等产生重大影响;是国家政策的制定者,改革创新的先行者,推动国家的前进步伐等。(回答合理即可。1分)

三、(本题10分)

1.铁农具;牛耕(每个知识点1分,共2分)

2.文景之治(1分) 财政困难(1分) 实行盐铁官营、专卖(1分)

3.魏晋南北朝以前发展缓慢;魏晋南北朝以后农业发展迅速。(前、后各占1分,共2分)

4.北方人口南迁充实了江南的劳动力;带来先进的农业技术和生产工具;南方重视兴修水利

等。(答出一点即可。1分) 影响:为经济重心南移奠定了基础。(意思相近即可。1分)

5.生产技术的改进;生产工具的革新;统治者的政策;社会环境的安定等。(回答合理即可。1分)

四、(本题10分)

1.商朝(1分) 小篆(1分) 特点:由复杂到简单,由形象到抽象。(意思相近即可。1分)

2.孔子(1分) 核心思想:仁(1分)

3.百家争鸣(1分) 意义:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想

文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(意思相近即可。1分)

4.蔡伦(1分) 影响:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区

的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。(意思相近即可。1分)

5.努力学习科学文化知识,继承中华民族优秀传统文化等。(回答合理即可。1分)

七 年 级 历 史 试 题

(时间: 60分钟 满分: 50分 内容: 七年级上册)

第 Ⅰ 卷 (选择题 20分)

一、选择题(下列各题四个选项中,只有一项符合题意,请把符合题意的选项涂在答题卡上。每小题1分, 共20分。)

1.北京人的发现对研究古人类的进化史具有重大的意义。由如图“北京人复原头像”可知( )

A.北京人过着群居生活

B.北京人有猿的某些特征

C.北京人使用磨制石器

D.北京人已经学会使用火.

2.原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础,下列能反映原始农业兴起和发展的是( )

A.北京人狩猎 B.山顶洞人捕鱼

C.河姆渡人种植水稻 D.半坡人制作衣服

3.10000多年前,我国进入新石器时代。此后,先民们开始定居生活,制作陶器,农业、畜牧业和手工业逐渐产生和发展。但同时期的河姆渡居民和半坡居民在粮食种植、家畜饲养、房屋样式等方面有许多差异,造成这种差异的最主要因素是( )

A.地理自然环境的不同 B.民族性格和宗教不同

C.使用的生产工具不同 D.生产力发展水平差异

4.“上古之时,天下为公……”。在尧、舜、禹时期政治上最突出的特点是( )

A.实行世袭制 B.实行分封制 C.实行禅让制 D.实行郡县制

5.历史学习我们必须要分清史实和史论。“史实”是对历史事件的客观陈述,不带有个人的感彩;“史论”则是对历史事件和历史人物的评论。下列表述属于史论的是( )

A.约公元前 2070年夏朝建立

B.夏朝的建立标志着早期国家的产生

C.商王盘庚把都城迁到了殷

D.公元前1046年周武王讨伐商纣王

6.周朝“虽历时很久,但却未能建立稳固的中央政府。周朝有许多诸侯国,他们无视周名义上的最高领主地位,彼此征战不休”。这一局面的出现是由于( )

A.禅让制的推行 B.世袭制的出现 C.分封制的实行 D.郡县制的推广

7.“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A.周王室实权名存实亡 B.周王室实力增强

C.周王室中央集权加强 D.周朝的政局稳定

8.“七雄戈戟乱如麻, 四海无人得坐家。”是唐诗《流沙》中描述战国时期的诗句。诗句反映出当时的时代特征是 ( )

A.兼并战争不断 B.北方戎狄侵扰 C.周王室衰微 D.农民起义频繁

9.《史记·商君列传》记载:“令民为什伍,而相牧司连坐。告奸者与斩敌者同赏,匿奸者与降敌者同罚。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼……”材料反映了商鞅变法( )

A.确立县制,便于国家管理 B.承认土地私有,快速发展经济

C.严明法度,稳定社会秩序 D.奖励耕织,调动了农民积极性

10.它是世界上至今为止年代最久、唯一留存、仍在一直使用、 以无坝引水为特征的宏大水利工程,它的修建使成都平原成为“天府之国”。这段文字描述的是( )

A.灵渠 B.都江堰 C.长城 D.大运河

11.下列关于陈胜、吴广起义的描述,正确的是 ( )

A.起义爆发的地点在当时的长安城 B.推翻了秦王朝的封建统治

C.是我国历史上第一次奴隶大起义 D.爆发的根源是秦朝的暴政

12.公元前127年,汉武帝下令嫡长子只可继承封地的一半,余下的封地分给其他子弟。这样,诸侯王的封地越来越小,势力大为减弱。汉武帝这一举动的目的是( )

A.获得诸侯支持 B.扩大诸侯王的军政权力

C.加强思想控制 D.加强中央对地方的控制

13.如表列出了东汉后期10个皇帝的即位年龄及寿命,它造成这一时期的社会现象是( )

皇帝 和帝 殇帝 安帝 顺帝 冲帝 质帝 桓帝 灵帝 少帝 献帝

即位年龄 10 1 13 11 2 8 15 12 14 9

寿命(岁) 27 2 31 30 3 9 36 34 14 54

A.社会比较安定 B.经济状况明显好转

C.外戚宦官交替专权 D.民族矛盾缓和

14.王朝的兴衰更替是中国古代历史的基本现象。如图思维导图反映的王朝是( )

A.西周 B.秦朝 C.西汉 D.东汉

15. 《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,为我们了解古代历史提供了重要资料。下列史实可能在这本书中查阅到的是( )

A.半坡居民种植粟 B.卫青、霍去病北击匈奴

C.华佗发明了麻沸散 D.祖冲之计算圆周率

16.认知和探究历史地图,从中提取有效信息,是学习和研究历史的重要方法。研读下图所示战役,你的结论是( )

A.以少胜多,是项羽灭秦的关键性战役

B.以弱胜强,为曹操统一北方打下基础

C.以少胜多,为三国鼎立局面奠定基础

D.以少胜多,苻坚统一中国的努力失败

17.三国鼎立时期,三个政权为了战胜对方,采取了一系列恢复和发展生产的措施。下列相关史实,不正确的是 ( )

A.三国时期,中国经济重心在北方

B.蜀汉发展经济,开发西南地区

C.孙吴开发江东,发展海外贸易

D.曹操重视农业生产,兴修水利

18.西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。对西晋“骤灭”有重大影响的历史事件是( )

A.八王之乱 B.定都洛阳 C.恢复分封制 D.三家归晋

19.如图是中国古代某历史阶段的朝代更迭。图中①、②所代表的政权分别是( )

十六国 ① 东魏西魏 北齐北周 隋

东晋 ② 齐 梁 陈

A.北魏、 宋 B.西晋、 宋 C.宋、 北魏 D.宋、 西晋

20. 《齐民要术·种谷》中记载:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

上述内容体现了作者( )

A.记录本人关于农学的创新的成果 B.强调了农业生产要遵循自然规律

C.提出改进生产技术和工具的建议 D.对手工业的生产技术进行了总结

第Ⅱ卷(非选择题 30分)

二、中国历史上有许多杰出的历史人物,他们推动了历史的发展。 阅读下列材料,回答问题。(本题 10分)

材料一 商君治秦,……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。

——摘编自《战国策》

1.材料一中“商君治秦”指的哪一历史事件 (1分) 根据材料一并结合所学知识,分析这一历史事件的作用。(1分)

材料二 秦始皇把全国分成36郡,每个郡又分成数目不等的县。所有这些官员都由中央任命,并接受固定的俸禄,他们的职位不是世袭的,随时可以罢免。……此后,这个制度成了后世王朝的典范。

——摘编自《剑桥中国秦汉史》

2.材料二讲述的是秦朝推行的哪一政治制度 (1分) 结合材料和所学知识,分析这一制度的推行在当时所产生的积极影响。(1分)

材料三 关于北魏孝文帝的改革,学者们有各种看法。观点一:魏孝文帝改革,使鲜卑等民族融入了汉族之中。正由于鲜卑等民族的不断加入,才为汉民族不断注入了新鲜血液,也使汉民族的人口数量日益增加,今天汉族能成为中国的主体民族和世界上人数最多的民族,离不开鲜卑等民族的贡献。

——葛剑雄《盖世英雄还是千古罪人》

观点二:北魏孝文帝这些移风易俗的决策与措施,使鲜卑没有了自己的语言,没有了自己的姓氏,没有了服饰,没有了自己纯粹的血统,鲜卑彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性。

——黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

3.依据材料三,说明关于魏孝文帝改革的两个观点有何不同 (2分)

材料四 “太和改革”(即北魏孝文帝改革) 由孝文帝亲自设计和主导,基本上取得了成功。一方面是因为改革的大方向是正确的,是先进文化、制度对落后文化和制度的取代;另一方面,在改革面临保守派阻挠和挑战的时刻,孝文帝始终坚定改革方向不动摇,对破坏改革的势力进行强有力打击,扫除改革障碍,推动改革持续不断向前迈进。

——摘编自《北京日报》

4.根据材料四,分析孝文帝改革成功的原因有哪些 (2分) 并请结合所学知识,概括孝文帝改革的积极影响。(1分)

5.综合上述材料,你认为杰出历史人物对历史发展起到怎样的作用 (1分)

三、经济的发展深刻影响着社会发展的进程,为处理好经济发展和社会发展的关系,历朝历代都经过了相应的努力。阅读下列材料,回答问题。(本题10分)

材料一 观察下列春秋战国时期的两幅图

1.根据材料一并结合所学知识,列举两例春秋战国时期与农业生产相关的技术革新。(2分)

材料二 西汉初期,汉高祖实行休养生息的政策,注重农业生产,使汉初的经济逐渐得以恢复和发展。汉文帝和汉景帝时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,出现了治世局面。西汉武帝时期,连年征战,尤其是对匈奴长期用兵,耗费巨大,财政困难,国家“笼(控制)天下盐铁诸利”……打击了商人势力,也充实了国家财政,缓和了财政危机。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

2.根据所学知识,指出材料二中的“治世局面”叫什么 (1分) 根据材料二,概括汉武帝时期出现了什么问题 (1分) 为解决该问题汉武帝采取了什么措施 (1分)

材料三 从新石器时期直至汉代,长江流域一直地广人稀,即使拥有优越的自然地理环境和丰富的物产资源,其农业发展仍然极为缓慢。直至魏晋南北朝经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

3.根据材料三,分析长江流域农业发展的变化。(2分)

4.结合材料三归纳长江流域农业变化的原因。(1分)结合所学知识,写出长江流域农业变化对我国古代经济产生了什么影响 (1分)

5.综合上述材料,你认为影响经济发展的因素有哪些 (1分)

四、建设文化强国的过程,既是传承弘扬中华优秀传统文化的过程,又是吸纳外来文化精华、推动中华文化不断丰富的过程。阅读下列材料并回答问题。(本题10分)

材料一 (如下图)

1.材料一中图1的文字最早出现于哪个朝代 (1分) 图2秦朝统一并颁行全国的文字是哪一种 (1分) 根据图3可以看出我国汉字的演变具有什么特点 (1分)

材料二 樊迟问仁。子曰:“爱人。”“夫仁者, 己欲立而立人,己欲达而达人。”

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰:“其恕乎! 己所不欲,勿施于人。”

——《论语》

2.材料中的“子”是谁 (1分) 根据材料指出“子”的核心思想是什么 (1分)

材料三 “这是一些仍在闪光的思想,这是一些难以忘却的情怀,这也是一场历时三百年之久的跨世纪大辩论。儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用,可谓纵横捭阖、机锋迭起,智慧纷呈,展现出无穷的魅力。”

——易中天

3.材料三中的“跨世纪大辩论”指的是哪一历史事件 (1分) 结合所学知识,归纳这场“世纪大辩论”的意义。(1分)

材料四 直至公元9-10 世纪,中国的造纸术才由丝绸之路西传,古印度才有了用纸印刷的佛教经卷……在中世纪的西欧,据说印制一部《圣经》要耗费羊皮300多张,价格昂贵,一般人难以使用。纸与造纸术的传入,为当时欧洲蓬勃发展的教育、政治、商业等活动提供了极为有利的条件。

——摘编自张伟《四大发明是如何外传的》

4.东汉时期,对造纸术的改进作出重要贡献的是哪一历史人物 (1分)结合材料和所学知识,归纳丝绸之路的开辟产生了什么影响 (1分)

5.综合上述内容,你认为在建设文化强国中我们青少年应该怎么做 (1分)

七年级历史参考答案及评分标准

第I卷(选择题 共20分)

一、选择题(每小题1分,共20分)

1-5 BCACB 6-10 CAACB 11-15 DDCDB 16-20 CDAAB

第Ⅱ卷(非选择题 共30分 )

二、(本题10分)

1.事件:商鞅变法(1分) 作用:使秦国的国力大增,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。(1分)

2.郡县制(1分) 加强了中央集权,开创了后世地方制度的典范。(1分)

3.不同:观点一肯定北魏孝文帝改革对中华民族发展作出的贡献。观点二指出改革使鲜卑民族丧失了自己的民族文化和民族特性。(每层意思1分,共2分)

4.原因:顺应了历史发展的趋势,与时俱进,因时改革;孝文帝具有远见卓识和坚定的政治魄力。(每条原因1分,共2分)

积极影响:增强了北魏的实力;推动了社会经济的繁荣;加速了政权的封建化进程;促进了各民族的交融等。(回答言之有理即可。1分)

5.杰出的历史人物往往会对社会经济、政治、思想、文化等产生重大影响;是国家政策的制定者,改革创新的先行者,推动国家的前进步伐等。(回答合理即可。1分)

三、(本题10分)

1.铁农具;牛耕(每个知识点1分,共2分)

2.文景之治(1分) 财政困难(1分) 实行盐铁官营、专卖(1分)

3.魏晋南北朝以前发展缓慢;魏晋南北朝以后农业发展迅速。(前、后各占1分,共2分)

4.北方人口南迁充实了江南的劳动力;带来先进的农业技术和生产工具;南方重视兴修水利

等。(答出一点即可。1分) 影响:为经济重心南移奠定了基础。(意思相近即可。1分)

5.生产技术的改进;生产工具的革新;统治者的政策;社会环境的安定等。(回答合理即可。1分)

四、(本题10分)

1.商朝(1分) 小篆(1分) 特点:由复杂到简单,由形象到抽象。(意思相近即可。1分)

2.孔子(1分) 核心思想:仁(1分)

3.百家争鸣(1分) 意义:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想

文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(意思相近即可。1分)

4.蔡伦(1分) 影响:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区

的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用。(意思相近即可。1分)

5.努力学习科学文化知识,继承中华民族优秀传统文化等。(回答合理即可。1分)

同课章节目录