湖南省衡阳市城区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖南省衡阳市城区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 628.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-04 18:48:59 | ||

图片预览

文档简介

2023年下学期期末检测试卷七年级历史

考生注意:1.本试卷共二道大题,28个小题,满分100分,考试时量60分钟。

2.本试卷的作答一律答在答题卷上。直接在试题卷上作答无效。

一、选择题(每小题2分,共25小题50分,每小题只有一个正确答案)

1.央视《探索·发现》栏目曾播放过专题片《我们的祖先是怎样生活的》。通过这部专题片我们不可能看到的原始人类生活场景有( )

A.他们都过着群居生活 B.元谋人使用磨制石器劳动

C.北京人会使用火来御寒照明 D.山顶洞人用穿孔骨针缝制衣物

2.在中国古老的传说中,炎帝和黄帝有很多创造发明,如炎帝教民开垦耕种,发明纺织;黄帝制造船只,发明弓箭等,这些古老传说( )

A.是认识远古社会的一手史料 B.在一定程度上反映了当时的生产生活状况

C.与考古挖掘完全一致 D.真实地反映了当时的社会发展水平

3.海内外的华人自称“炎黄子孙”是因为中华民族的人文初祖是( )

A.黄帝和大禹 B.炎帝和蚩尤 C.炎帝和黄帝 D.大禹和蚩尤

4.尧舜禹时期推举部落首领的做法称为( )

A.禅让 B.世袭 C.传承 D.专制

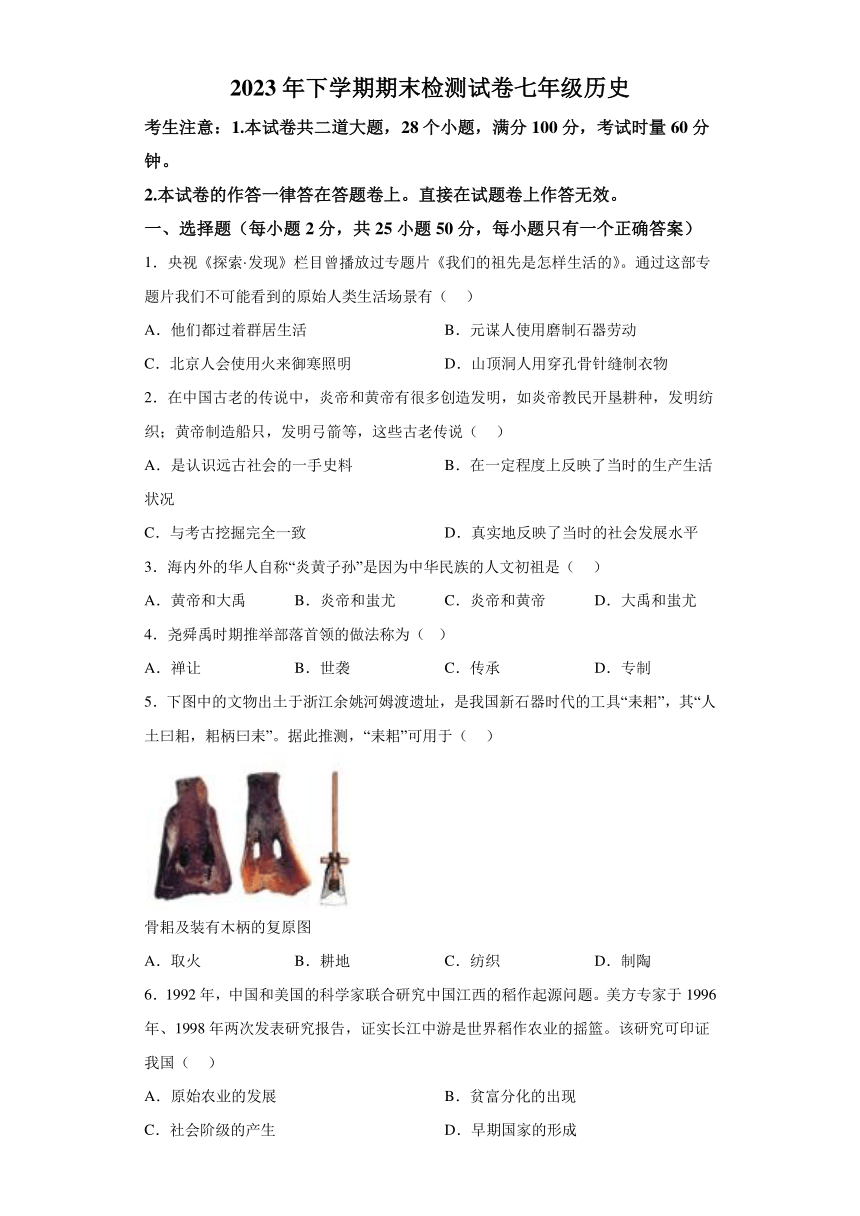

5.下图中的文物出土于浙江余姚河姆渡遗址,是我国新石器时代的工具“耒耜”,其“人土曰耜,耜柄曰耒”。据此推测,“耒耜”可用于( )

骨耜及装有木柄的复原图

A.取火 B.耕地 C.纺织 D.制陶

6.1992年,中国和美国的科学家联合研究中国江西的稻作起源问题。美方专家于1996年、1998年两次发表研究报告,证实长江中游是世界稻作农业的摇篮。该研究可印证我国( )

A.原始农业的发展 B.贫富分化的出现

C.社会阶级的产生 D.早期国家的形成

7.2021年1月,殷墟“亮相”《国家宝藏》,展示了YH127窖穴,这个窖穴里出土卜辞甲骨共17096片,这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次,这些甲骨上记载的内容发生在( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

8.孔子施教的首要内容是“子以四教:文、行、忠、信”。四教之中,文是文化历史知识的学习,行、忠、信都是思想品德的修养。据此可知,孔子在教学中( )

A.注重文化知识教育 B.主张“有教无类”

C.注重德育教育 D.教育弟子全面发展

9.在春秋诸侯争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,而一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国。由此可见当时的历史发展一大趋势是( )

A.分封制开始逐渐崩溃 B.诸侯将取代周天子地位

C.大分裂逐渐走向统一 D.奴隶社会代替原始社会

10.有一水利工程,战国时,它使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,誉为“世界水利文化的鼻祖”。它是( )

A.都江堰 B.郑国渠 C.灵渠 D.岷江

11.中共中央党史和文献研究院副院长曲青山说:“社会主义法制必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治,依法而治,循法而行。”与这种观点一致的中国古代思想学派是( )

A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

12.与①时期对应的历史故事是

A.酒池肉林 B.烽火戏诸侯 C.卧薪尝胆 D.纸上谈兵

13.“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?”(西汉贾谊《过秦论》)秦朝由不可一世到土崩瓦解,两千多年来留给后人无尽的思考。秦朝迅速灭亡的原因不包括( )

A.繁重的徭役 B.沉重的赋税

C.统一车辆的宽窄 D.严酷的刑法

14.观察如表,可直接得出的历史信息是( )

郡名 建置时代 郡治区域

汉中郡 秦惠文王十三年(前312年) 今陕西秦岭以南(辖12县)

太原郡 秦昭襄王四十八年(前259年) 今山西太原市西南(辖21县)

参川郡 秦庄襄王元年(前249年) 今河南洛阳市东北(辖21县)

邯郸郡 秦王政二十五年(前222年) 今河北邯郸市西南(辖11县)

A.秦国已统一六国 B.地方的权力增强 C.地方实行郡县制 D.实行中央集权制

15.某同学翻阅《中华成语故事大全》,看到了“项庄舞剑,意在沛公”、“十面埋伏”、“霸王别姬”等关键词句,根据所学推测他读到的历史事件是( )

A.阪泉之战 B.桂陵之战 C.巨鹿之战 D.楚汉之争

16.我国幅员辽阔,是一个统一的多民族国家。各民族都有自己的方言,但各民族之间的文化交流从未间断,形成了中华民族优秀的文化。这主要得益于秦朝( )

A.行郡县制 B.统一货币 C.统一文字 D.统一度量衡

17.下图是某同学整理“秦统一中国”的资料卡片,其中“______”处是( )

______年,秦王政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。结束了春秋战国以来长期征战混乱的局面,建立起我国历史是第一个统一的多民族的封建国家。

A.公元前230 B.公元前221 C.公元前209 D.公元前207

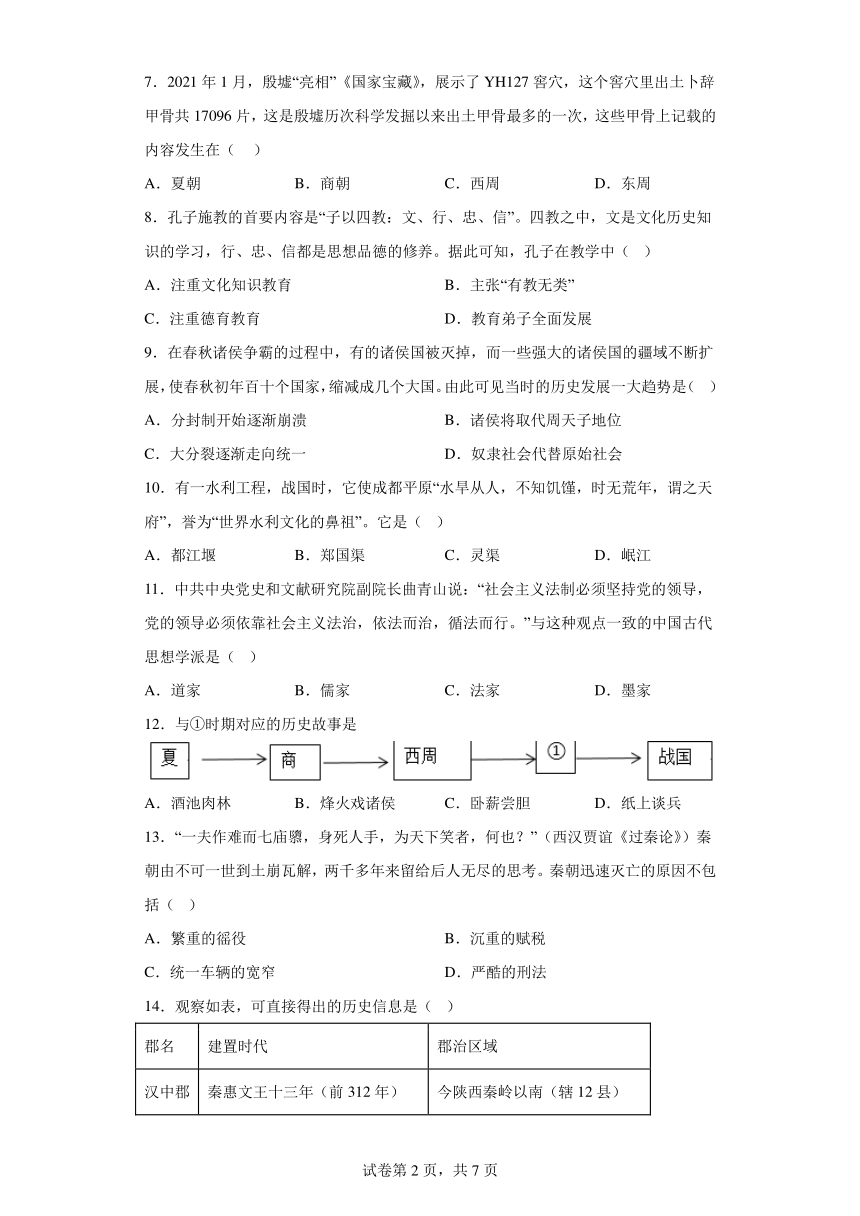

18.对如图所反映的历史现象理解准确的是( )

A.外戚宦官交替专权 B.社会局面比较安定

C.母后主政皇帝无权 D.诸侯强大威胁中央

19.汉高祖刘邦让士兵还乡务农,释放奴婢为平民,减轻农民的赋税、徭役和兵役负担。汉高祖采取的政策是( )

A.休养生息 B.严刑苛法 C.盐铁专卖 D.以德治国

20.某同学在学习中发现以下两则学习材料,从材料甲到材料乙,可推出的正确结论是( )

材料甲 材料乙

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。——[汉]司马迁《史记》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——[南朝]沈约《宋书》

A.南方经济发展超过北方 B.江南地区经济得到发展

C.南方是当时的政治中心 D.江南地区人地矛盾突出

21.“一次次地回望,回望长安城内的万家灯火。......你为干戈而来,为凿空西域而来,匈奴虏你十年,你......却收获了一条灿烂千年的丝路。”材料中的“你”指的是

A.甘英 B.张骞 C.班勇 D.班超

22.黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”此处“流亡政府”“战争”分别是( )

A.东汉、楚汉之争 B.西晋、官渡之战

C.东晋、淝水之战 D.北魏、赤壁之战

23.2023年暑假出圈的短剧《逃出大英博物馆》反映了对流失海外文物早日回家的期盼。“以形写神”的珍贵画卷摹本《女史箴图》,现藏于大英博物馆。其原作可追溯至( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.隋朝

24.同学们在数学学习中经常会用到圆周率,世界上第一次把圆周率精确到小数点以后第七位数字的是

A.顾恺之 B.王羲之 C.贾思勰 D.祖冲之

25.北朝贾思勰《齐民要术》中提到中原汉人已经将食用胡饼、胡椒酒、胡饭、胡羹等作为自己的饮食习惯,并逐步烧烤兽肉、以奶酪为饮料。由此可见,魏晋南北朝时期( )

A.民族隔阂已经彻底消除 B.内迁各族学习农业技艺

C.民族交融影响生活习俗 D.政治经济文化交流融汇

二、非选择题(3个小题,共50分)

26.春秋战国时期,我国的经济、政治和思想领域发生了一系列的重大变革,对后世产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

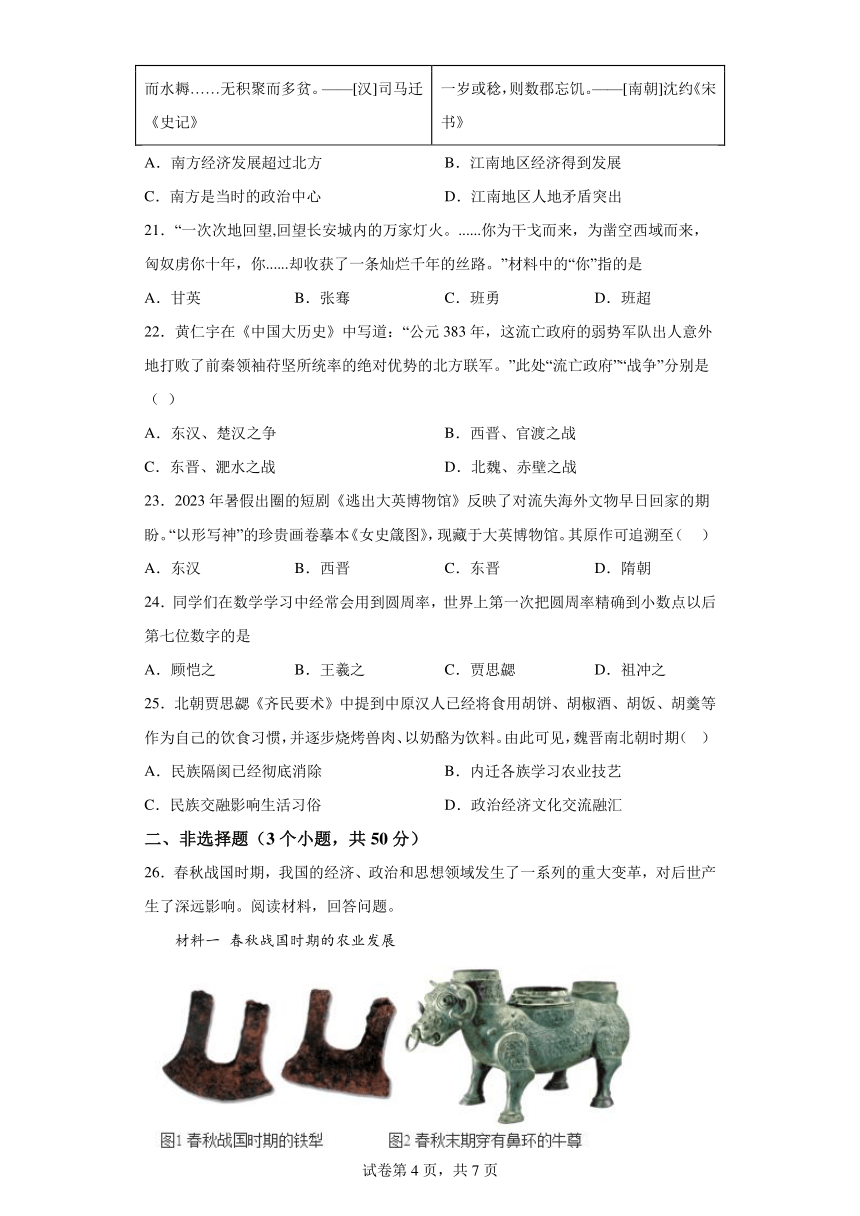

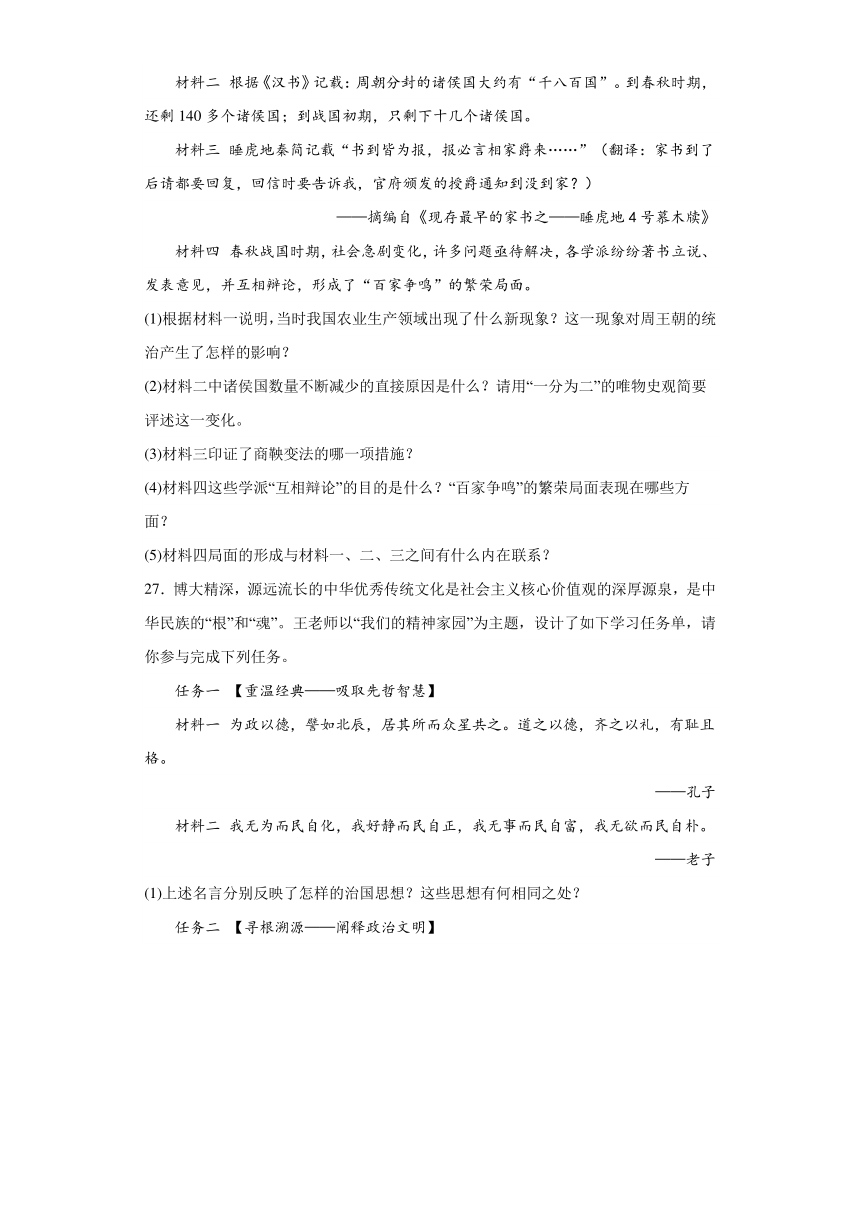

材料一 春秋战国时期的农业发展

材料二 根据《汉书》记载:周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。

材料三 睡虎地秦简记载“书到皆为报,报必言相家爵来……”(翻译:家书到了后请都要回复,回信时要告诉我,官府颁发的授爵通知到没到家?)

——摘编自《现存最早的家书之——睡虎地4号慕木牍》

材料四 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

(1)根据材料一说明,当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一现象对周王朝的统治产生了怎样的影响?

(2)材料二中诸侯国数量不断减少的直接原因是什么?请用“一分为二”的唯物史观简要评述这一变化。

(3)材料三印证了商鞅变法的哪一项措施?

(4)材料四这些学派“互相辩论”的目的是什么?“百家争鸣”的繁荣局面表现在哪些方面?

(5)材料四局面的形成与材料一、二、三之间有什么内在联系?

27.博大精深,源远流长的中华优秀传统文化是社会主义核心价值观的深厚源泉,是中华民族的“根”和“魂”。王老师以“我们的精神家园”为主题,设计了如下学习任务单,请你参与完成下列任务。

任务一 【重温经典——吸取先哲智慧】

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——孔子

材料二 我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

——老子

(1)上述名言分别反映了怎样的治国思想?这些思想有何相同之处?

任务二 【寻根溯源——阐释政治文明】

秦朝的政治建制示意图 西汉初期中央和封国力量对比

(2)请依据材料左图概括秦朝政治制度的显著特征。

(3)材料右图反映出西汉初期中央面临什么问题?汉武帝采取什么措施解决这一问题?

任务三 【以古鉴今——关注科技创新】

希腊人用羊皮作书写材料,但羊皮太贵。东汉时代的蔡伦在改进造纸技术方面作出了重要的贡献。他提出了用树皮、麻头、破布和渔网作原料造纸的新技术。这一技术不仅使原料来源更为广泛,而且纸的质量也大大提高了。 河南南阳张仲景祠

(4)依据如图,请概括说出蔡侯纸成为广泛使用的书写材料,有利于文化传播的原因。

(5)列举张仲景医学成就一例。

任务四 【绽放异彩——吸取文化精髓】

《齐民要术》书影 《兰亭集序》(摹本)

(6)上图为中华古代文化的部分成就,请写出作者,并写出作品或作者的历史地位。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料 夏桀是历史有名的暴君。夏桀统治期间,大兴土木,修造宫殿,骄横暴虐,大肆挥霍。桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众反抗。商汤任用贤才,起用出身卑微的伊尹和仲虺,以为民除暴为口号,兴兵伐夏,终于灭掉夏朝,建立商朝。商汤吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,安抚民心,发展农业、手工业和商业,使经济得到发展,人民生活相对安定,商朝很快强大起来。

——摘编自《中国历史》

(1)夏朝是中国历史第一个王朝,结合所学知识,说一说“夏传子,家天下”局面的出现和哪一制度相关。

(2)夏、商、西周时期是中国王朝产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明,结合所学知识指出这一时期“灿烂文明”的标志(具体表现)。

(3)阅读以上材料提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)。

试卷第6页,共7页

1.B

【详解】本题是逆向选择题。结合所学知识可知,元谋人处在旧石器时代,使用打制石器,元谋人使用磨制石器劳动不可能看到,符合题意,选择B项;我国原始人类过群居的生活,北京人已经会使用和保存火,北京人会使用火来御寒照明,山顶洞人有爱美意识,会用穿孔骨针缝制衣物,ACD项可能看到,不符合题意,排除ACD项。故选B项。

2.B

【详解】根据材料可以得出,在神话传说中,体现了炎帝、黄帝的一些发明,这可以在一定程度上反映了当时的生产生活状况,因为传说也是在史实的基础上进行加工得出的,B项正确;神话传说有想象色彩,不属于一手史料,排除A项;神话传说不会与考古挖掘完全一致,排除C项;神话传说只会在一定程度上反映了当时的社会发展水平,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】据所学可知,炎帝、黄帝联盟战败蚩尤后,不断发展壮大,逐渐形成华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,C项正确;大禹最重要的功绩是治水有功,建立夏朝,晚于炎帝和黄帝时期,排除A项;蚩尤是传说中东方九黎族的部落首领,涿鹿之战败于黄帝和炎帝联盟,排除B项;D项中大禹和蚩尤均非中华民族的人文初祖,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】尧、舜、禹部落联盟时期实行禅让制,即将部落首领位子传给贤德之人,A项正确;夏禹死后,他的儿子启继承了他的位置。从此,世袭制代替了禅让制,排除B项;传承和专制都不是尧舜禹时期推举部落首领的做法,排除CD项。故选A项。

5.B

【详解】根据题干材料“ 土于浙江余姚河姆渡遗址,是我国新石器时代的工具“耒耜”,其“人土曰耜,耜柄曰耒”。 ”可知,位于浙江余姚的河姆渡人是我国长江流域农耕时代的代表,他们主要种植的农作物是水稻,用骨耜耕作,B项正确;题干主要强调河姆渡人的农耕,未涉及取火,排除A项;题干主要强调河姆渡人的农耕,未体现纺织,排除C项;题干主要强调河姆渡人的农耕,未阐述制陶,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】根据题干材料“1992年,中国和美国的科学家联合研究中国江西的稻作起源问题。美方专家于1996年、1998年两次发表研究报告,证实长江中游是世界稻作农业的摇篮。”可知,我国原始农业的发展。距今约10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻。目前,世界上最早的栽培稻发现于中国,A项正确;题干材料主要说明我国农业的两次发展,不能说明贫富分化的出现,排除B项;题干材料主要说明我国农业的两次发展,不能体现社会阶级的产生,排除C项;题干材料主要说明我国农业的两次发展,不能阐释早期国家的形成,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据材料中“殷墟”“卜辞甲骨”等信息,结合所学可知,殷墟是中国商朝后期都城遗址,其出土的甲骨上记载了商朝后期王室占卜记事的内容,B项正确;中国的夏朝尚且没有文字可考,排除A项;殷墟的甲骨卜辞记载的是商朝后期的事情,而不是西周或东周,排除CD两项。故选B项。

【点睛】

8.C

【详解】根据材料“文是文化历史知识的学习,行、忠、信都是思想品德的修养。”可知,孔子在教学中,思想品德的修养占得比重大,C项正确;孔子更注重德育教育,排除A项;材料没有体现有教无类,排除B项;材料是对文化知识和思想品德教育的对比,不涉及全面发展,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】依据题干“在春秋诸侯争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,而一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国”和所学知识,经过长期的春秋争霸战争,大国吞并小国,诸侯国的数量已经大为减少,局部统一实现,有利于日后的全国统一,因此反映了当时的历史发展一大趋势是由大分裂逐渐走向统一,C项正确;题干的主旨是春秋时期局部统一的出现,并不是反映分封制开始逐渐崩溃或诸侯将取代周天子地位,排除AB项;春秋战国时期是我国奴隶社会向封建社会转变的过渡时期,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】由材料“有一水利工程,战国时,它使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,誉为‘世界水利文化的鼻祖’。”并结合所学可知,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在氓江中游修筑的都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民,A项正确;郑国渠是古代劳动人民修建的一项伟大工程,属于最早在关中建设的大型水利工程,位于今天的陕西省泾阳县西北25公里的泾河北岸,与题干中的成都平原不符,排除B项;秦统一后,秦始皇派兵开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区,是世界上现存最古老的运河之一,与题干中的成都平原不符,排除C项;D项中的岷江不属于水利工程,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】根据所学知识,由“社会主义法制必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治,依法而治,循法而行。”可知,与这种观点一致的中国古代思想学派是法家,法家主张治国要靠法令权术等,C项符合题意;道家主张无为而治,排除A项;儒家学派代表人物孟子反对一切战争,提出以“仁政”治国和“民贵君轻”的民本思想,排除B项;墨家主张兼爱非攻,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】依据所学知识可知,酒池肉林描述的是殷商时期的纣王的奢靡生活,不属于西周之后的事件,A不符合题意;烽火戏诸侯指西周时周幽王,为褒姒一笑,点燃了烽火台,戏弄了诸侯,也是西周之后的事件,B不符合题意;卧薪尝胆是春秋时期的故事,属于西周以后的时期,C符合题意;纸上谈兵出自战国时期,D不符合题意;故选C。

13.C

【详解】本题为逆向选择题,统一车辆的宽窄是秦始皇采取的积极有效的正确措施,有利于维护国家的统一,不是秦朝迅速灭亡的原因,C项符合题意,选择C项;依据所学可知,秦朝统治后期,为了修建阿房宫和长城,奴役很多人做工,造成徭役繁重,赋税也很沉重,再加上秦朝的刑法严酷,激起了人民的不满,最终导致国家灭亡,ABD项的内容均不符合题意,排除ABD项。故选C项。

14.C

【详解】根据题干表格中“汉中郡、今陕西秦岭以南(辖12县)”“太原郡、今山西太原市西南(辖21县)”“参川郡、今河南洛阳市东北(辖21县)”“邯郸郡、今河南洛阳市东北(辖21县)”等信息可知,秦国在地方上实行了郡县制,C项正确;秦统一六国的时间是公元前221年,晚于表格时间,排除A项;通过实行郡县制,加强了中央对地方的管理,不是地方的权力的增强,排除B项;秦统一六国前,中央集权制还没有建立,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】依据题干信息“项庄舞剑,意在沛公”可知,项庄席间舞剑,企图刺杀刘邦。楚汉相争时期,韩信用计使项羽进兵,又在十里山布下十面埋伏,将项羽困于垓下。项羽在营中听见四面的汉军都唱著楚人的歌曲,以为楚军都已降汉,乃与爱妾虞姬饮酒作别,D项正确;黄帝统一华夏的过程中,与炎帝两部落联盟在阪泉进行的一次战争。阪泉之战对开启中华文明史、实现中华民族第一次大统一有重要意义,排除A项;桂陵之战是历史上有名的战役之一,说的是齐国谋士孙膑“围魏救赵”的故事,排除B项;巨鹿之战发生于(公元前207年)十二月,它是秦末农民大起义中起义军同秦军主力章邯部在钜鹿地区的一场战略决战,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据题干中的“各民族都有自己的方言,但各民族之间的文化交流从未间断,形成了中华民族优秀的文化”,结合所学可知,材料反映出各民族虽然语言各异,但是交流却一直没有间断,这是因为秦朝时秦始皇统一了文字,让方言不同的人们有了交流的媒介,C项正确;行郡县制,统一货币和度量衡都是秦朝巩固统一的措施,但这些措施与材料中的加强各民族文化交流关系不大,排除ABD三项。故选C项。

17.B

【详解】据所学可知,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,建立起我国历史上第一个统一的、多民族的封建国家,B项正确;公元前230年,秦开始统一战争,排除A项;公元前209年,陈胜吴广起义,排除C项;公元前207年,秦朝灭亡,排除D项。故选B项。

18.A

【详解】根据图片信息可知,继位的皇帝大多年幼,无法主政大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,A项正确;题干不能反映社会局面比较安定,排除B项;母后主政皇帝无权,只能反映部分信息,排除C项;题干不能反映诸侯强大威胁中央,排除D项。故选A项。

19.A

【详解】根据题干材料,结合所学知识可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了休养生息的政策。A项正确;秦朝实行严刑苛法,排除B项;“盐铁专卖”是汉武帝时期的措施,排除C项;汉景帝和汉文帝时期,重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法,以德治国,社会出现了“文景之治”的局面,排除D项。故选A项。

20.B

【详解】据材料“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。——[汉]司马迁《史记》”可知,江南地区人口稀少、生产方式原始落后、物资贫乏;据材料“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——[南朝]沈约《宋书》”可知,江南变为人丁兴旺、农业发达、物资富足甚至可对外供应;整体来看,江南地区由荒凉落后变为富庶;据材料主旨可知,自汉代到南朝江南地区逐渐得到开发。B项正确;A项违背史实,南方经济发展超过北方是在南宋,排除A项;据所学可知,汉代政治中心在关中地区,排除C项;材料未涉及“人地矛盾问题”,排除D项。故选B项。

21.B

【详解】依据题干信息“你为干戈而来,为凿空西域而来,匈奴虏你十年,你……却收获了一条灿烂千年的丝路”可知,此内容反映的是张骞出使西域。张骞两次出使西域,加强了西域与内地的联系,为丝绸之路的开通奠定了基础,奠定了我国对西域管辖的基础,故B符合题意,ACD与题干信息不符,故此题选B。

22.C

【详解】316年,西晋被匈奴所灭。西晋宗室司马睿在以王导为首的南北大贵族的拥戴下于317年称帝,定都建康(今南京),史称东晋,383年,前秦苻坚率领八十多万大军,打算一举灭亡东晋,但由于其骄傲自大,指挥失误,再加上前秦军中汉族和其他少数民族的战士不愿为前秦卖命,导致前秦大军被东晋8万精兵在淝水之战中打败。此处“流亡政府”“战争”分别是东晋和淝水之战,C项正确;ABD不符合题意,排除ABD项。故选C项。

23.C

【详解】根据所学知识,顾恺之的《女史箴图》创作于东晋,体现了“以形写神”的特色,C项符合题意;东汉出现了较多的反映人生现实生活的绘画作品,题材包括车马、猎物、宴乐、侍从、出行等方面,表现了汉人对纵情、享乐生活的追求,描绘了他们较为现实的私人生活,使绘画呈现出更多的现实与世俗色彩,排除A项;在晋朝以前,绘画比较朴实笨拙,线条勾勒简单,更注重的是形态,到了西晋,佛教艺术已经传播开来,这影响了当时的绘画风格,在原先粗线条的基础上,绘画又增加了西描,不但是形态,神韵和表情也都表现得淋漓尽致,排除B项;隋代的绘画风格,承前启后,有“细密精致而臻丽”的特点,排除D项。故选C项。

24.D

【详解】考查点:祖冲之。解题思路:题干的“世界上第一次把圆周率精确到小数点以后第七位数字”是解题的关键信息。结合所学知识可知,南朝的祖冲之,在世界上第一次把圆周率精确到小数点以后第七位数字,领先世界近千年,故D符合题意;顾恺之是东晋的画家,排除A;王羲之是东晋的书法家,排除B;贾思勰是北朝的农学家,排除C。故选D。

25.C

【详解】根据所学知识,魏晋南北朝时期是民族交融的时代,根据材料“中原汉人已经将食用胡饼、胡椒酒、胡饭、胡羹等作为自己的饮食习惯,并逐步烧烤兽肉、以奶酪为饮料。”可知当时民族交融已经影响生活习俗,C项正确;A项说法过于绝对,排除A项;BD两项说法材料中并没有体现,排除BD两项。故选C项。

26.(1)新现象:铁制农具的使用、牛耕的使用;影响:随着经济的不断发展和私田的不断增多,加速了分封制的瓦解。

(2)直接原因:诸侯争霸战争使强国吞并了一些弱小的国家;评述:消极性:给人民带来了灾难;积极性:诸侯国不断减少,有助于国家统一,促进了民族融合。

(3)措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(4)目的:如何才能有效的治理国家,维护和巩固统治;表现:思想文化方面。

(5)联系:政治、经济的变革,促成了思想文化的繁荣。

【详解】(1)新现象:根据材料一“图1春秋战国时期的铁犁”“图2春秋末期穿有鼻环的牛尊”结合所学可知,春秋战国时期,铁制农具和牛耕出现并得到推广,促进了农业生产的发展。

影响:根据所学可知,铁制农具和牛耕的使用和推广,大大提高了社会生产力,随着经济的不断发展和私田的不断增多,加速了分封制的瓦解。

(2)直接原因:根据材料二“周朝分封的诸侯国大约有‘千八百国’。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。”结合所学可知,诸侯争霸和兼并战争吞并了一些弱小的国家,诸侯国数量不断减少。

评述:根据所学可知,诸侯国数量的减少是通过战争实现的,这给人民带来了深重的灾难;但诸侯国不断减少,也有助于国家统一,促进了民族融合。

(3)措施:根据材料三“‘书到皆为报,报必言相家爵来……’(翻译:家书到了后请都要回复,回信时要告诉我,官府颁发的授爵通知到没到家?)”结合所学可知,这反映的是商鞅变法措施中的奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(4)目的:根据材料四“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了‘百家争鸣’的繁荣局面。”结合所学可知,春秋战国是大变革的时代,如何才能有效的治理国家,维护和巩固统治是当时亟待解决的问题,为此各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论。

表现:根据材料四“各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了‘百家争鸣’的繁荣局面。”结合所学可知,“百家争鸣”的繁荣局面表现在各学派著书立说、发表意见,并互相辩论,即思想文化方面。

(5)联系:结合所学可知,材料一铁农具和牛耕反映的是经济的变革,材料二诸侯争霸、兼并战争和材料三商鞅变法反映的是政治的变革,政治、经济的变革促成了材料四思想文化(百家争鸣)的繁荣。

27.(1)治国思想:材料一:以德治国。

材料二:无为而治。

相同:都体现了民本思想;都有利于维护社会稳定;都有利于促进经济发展。

(2)特征:君主专制、中央集权。

(3)问题:诸侯王势力的发展,威胁中央政权的统治。

措施:推恩令的实施,削弱了王国势力。

(4)原因:蔡侯纸原料易得,造价低廉;质量好,大大改善了文化传播的条件。

(5)成就:著有《伤寒杂病论》,提出“治未病”的理论。(任答一点即可)

(6)作者:《齐民要术》的作者是贾思勰;《兰亭集序》的作者是王羲之。

地位:《齐民要术》是我国现存最早的一部完整农书,在世界农学史上占有重要地位。

《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

【详解】(1)治国思想:材料一:据材料“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”可知,材料体现的是孔子的德治,即以德治国思想。

材料二:据材料“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”可知,材料反映的是老子无为而治思想。

相同点:据材料“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”可知,德治是孔子“仁”思想在政治上的运用,强调“以德治国”,反对苛政和任意刑杀,这是孔子“民本思想”的体现;据材料“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”可知,材料反映的是老子强调顺其自然,治理百姓,其核心是“以民为本”。故二者的共同点是“以民为本”。

(2)特征:据材料“皇帝--太尉、御史大夫、丞相--郡守--县令”可知,材料反映的是专制主义中央集权制度,其显著特征是专制主义、中央集权。

(3)问题:据材料“西汉初期中央和封国力量对比”可知,诸侯王国势力强大,中央权力相对弱小,威胁中央政权的统治。

措施:据所学可知,汉武帝针对诸侯王国势力强大、威胁中央统治,颁布推恩令,即诸侯王死后,嫡长子继承王位,其余子弟分割诸侯王的领地为列侯,归所在郡管辖,削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

(4)原因:据材料“他提出了用树皮、麻头、破布和渔网作原料造纸的新技术。这一技术不仅使原料来源更为广泛,而且纸的质量也大大提高了。”可知,蔡侯纸原料易得,造价低廉;质量好,大大改善了文化传播的条件。

(5)成就:据所学可知,张仲景著有《伤寒杂病论》,提出“治未病”的理论。(任答一点即可)

(6)作者:据所学可知,《齐民要术》的作者是贾思勰;《兰亭集序》的作者是王羲之。

地位:据所学可知,北魏贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整农书,在世界农学史上占有重要地位;

而《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

28.(1)世袭制

(2)甲骨文和青铜器

(3)观点:得民心者得天下,失民心者失天下。

论述:商汤,任用贤才,吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,发展经济,人民生活相对安定。商朝很快强大起来。夏桀统治期间,骄横暴虐,大肆挥霍,统治残暴,最终导致朝代的灭亡。周武王任用贤才,发展农业,实行分封制,西周很快得到巩固和强大,而商纣王对外征伐,对内实施暴政,最终导致商朝的灭亡。

结论:所以说,得民心者得天下,失民心者失天下。

【详解】(1)制度:结合所学知识可知,约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝夏;禹死后,儿子启继承了禹的位置,从夏朝开始世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”。可知“夏传子,家天下”局面的出现和世袭制相关。

(2)标志:结合所学知识可知,夏、商、西周时期是中国王朝产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明,商代青铜器体现了商王朝的等级秩序、阶层关系 和贵族权威;青铜兵器的大量使用使商王朝的军事力量大增, 保证了国家的稳定和对周边地区的控制。甲骨文主要指中国商朝晚期王室用于占卜或者记事在龟甲或是兽骨契刻的文字,这是中国已知最早的成体系的文字形式,由此可知,我国有文字可考的历史从商朝开始。可知这一时期“灿烂文明”的标志甲骨文和青铜器。

(3)本题为开放性试题,答案言之成理即可。例如根据材料“夏桀是历史有名的暴君。夏桀统治期间,大兴土木,修造宫殿,骄横暴虐,大肆挥霍。桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众反抗。商汤任用贤才,起用出身卑微的伊尹和仲虺,以为民除暴为口号,兴兵伐夏,终于灭掉夏朝,建立商朝。商汤吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,安抚民心,发展农业、手工业和商业,使经济得到发展,人民生活相对安定,商朝很快强大起来”,归纳出一个论点是得民心者得天下,失民心者失天下。围绕夏商西周的更迭的史实进行分析,最后的出结论。如论述:商汤,任用贤才,吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,发展经济,人民生活相对安定。商朝很快强大起来。夏桀统治期间,骄横暴虐,大肆挥霍,统治残暴,最终导致朝代的灭亡。周武王任用贤才,发展农业,实行分封制,西周很快得到巩固和强大,而商纣王对外征伐,对内实施暴政,最终导致商朝的灭亡。 结论:所以说,得民心者得天下,失民心者失天下。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

考生注意:1.本试卷共二道大题,28个小题,满分100分,考试时量60分钟。

2.本试卷的作答一律答在答题卷上。直接在试题卷上作答无效。

一、选择题(每小题2分,共25小题50分,每小题只有一个正确答案)

1.央视《探索·发现》栏目曾播放过专题片《我们的祖先是怎样生活的》。通过这部专题片我们不可能看到的原始人类生活场景有( )

A.他们都过着群居生活 B.元谋人使用磨制石器劳动

C.北京人会使用火来御寒照明 D.山顶洞人用穿孔骨针缝制衣物

2.在中国古老的传说中,炎帝和黄帝有很多创造发明,如炎帝教民开垦耕种,发明纺织;黄帝制造船只,发明弓箭等,这些古老传说( )

A.是认识远古社会的一手史料 B.在一定程度上反映了当时的生产生活状况

C.与考古挖掘完全一致 D.真实地反映了当时的社会发展水平

3.海内外的华人自称“炎黄子孙”是因为中华民族的人文初祖是( )

A.黄帝和大禹 B.炎帝和蚩尤 C.炎帝和黄帝 D.大禹和蚩尤

4.尧舜禹时期推举部落首领的做法称为( )

A.禅让 B.世袭 C.传承 D.专制

5.下图中的文物出土于浙江余姚河姆渡遗址,是我国新石器时代的工具“耒耜”,其“人土曰耜,耜柄曰耒”。据此推测,“耒耜”可用于( )

骨耜及装有木柄的复原图

A.取火 B.耕地 C.纺织 D.制陶

6.1992年,中国和美国的科学家联合研究中国江西的稻作起源问题。美方专家于1996年、1998年两次发表研究报告,证实长江中游是世界稻作农业的摇篮。该研究可印证我国( )

A.原始农业的发展 B.贫富分化的出现

C.社会阶级的产生 D.早期国家的形成

7.2021年1月,殷墟“亮相”《国家宝藏》,展示了YH127窖穴,这个窖穴里出土卜辞甲骨共17096片,这是殷墟历次科学发掘以来出土甲骨最多的一次,这些甲骨上记载的内容发生在( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

8.孔子施教的首要内容是“子以四教:文、行、忠、信”。四教之中,文是文化历史知识的学习,行、忠、信都是思想品德的修养。据此可知,孔子在教学中( )

A.注重文化知识教育 B.主张“有教无类”

C.注重德育教育 D.教育弟子全面发展

9.在春秋诸侯争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,而一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国。由此可见当时的历史发展一大趋势是( )

A.分封制开始逐渐崩溃 B.诸侯将取代周天子地位

C.大分裂逐渐走向统一 D.奴隶社会代替原始社会

10.有一水利工程,战国时,它使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,誉为“世界水利文化的鼻祖”。它是( )

A.都江堰 B.郑国渠 C.灵渠 D.岷江

11.中共中央党史和文献研究院副院长曲青山说:“社会主义法制必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治,依法而治,循法而行。”与这种观点一致的中国古代思想学派是( )

A.道家 B.儒家 C.法家 D.墨家

12.与①时期对应的历史故事是

A.酒池肉林 B.烽火戏诸侯 C.卧薪尝胆 D.纸上谈兵

13.“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?”(西汉贾谊《过秦论》)秦朝由不可一世到土崩瓦解,两千多年来留给后人无尽的思考。秦朝迅速灭亡的原因不包括( )

A.繁重的徭役 B.沉重的赋税

C.统一车辆的宽窄 D.严酷的刑法

14.观察如表,可直接得出的历史信息是( )

郡名 建置时代 郡治区域

汉中郡 秦惠文王十三年(前312年) 今陕西秦岭以南(辖12县)

太原郡 秦昭襄王四十八年(前259年) 今山西太原市西南(辖21县)

参川郡 秦庄襄王元年(前249年) 今河南洛阳市东北(辖21县)

邯郸郡 秦王政二十五年(前222年) 今河北邯郸市西南(辖11县)

A.秦国已统一六国 B.地方的权力增强 C.地方实行郡县制 D.实行中央集权制

15.某同学翻阅《中华成语故事大全》,看到了“项庄舞剑,意在沛公”、“十面埋伏”、“霸王别姬”等关键词句,根据所学推测他读到的历史事件是( )

A.阪泉之战 B.桂陵之战 C.巨鹿之战 D.楚汉之争

16.我国幅员辽阔,是一个统一的多民族国家。各民族都有自己的方言,但各民族之间的文化交流从未间断,形成了中华民族优秀的文化。这主要得益于秦朝( )

A.行郡县制 B.统一货币 C.统一文字 D.统一度量衡

17.下图是某同学整理“秦统一中国”的资料卡片,其中“______”处是( )

______年,秦王政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。结束了春秋战国以来长期征战混乱的局面,建立起我国历史是第一个统一的多民族的封建国家。

A.公元前230 B.公元前221 C.公元前209 D.公元前207

18.对如图所反映的历史现象理解准确的是( )

A.外戚宦官交替专权 B.社会局面比较安定

C.母后主政皇帝无权 D.诸侯强大威胁中央

19.汉高祖刘邦让士兵还乡务农,释放奴婢为平民,减轻农民的赋税、徭役和兵役负担。汉高祖采取的政策是( )

A.休养生息 B.严刑苛法 C.盐铁专卖 D.以德治国

20.某同学在学习中发现以下两则学习材料,从材料甲到材料乙,可推出的正确结论是( )

材料甲 材料乙

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。——[汉]司马迁《史记》 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——[南朝]沈约《宋书》

A.南方经济发展超过北方 B.江南地区经济得到发展

C.南方是当时的政治中心 D.江南地区人地矛盾突出

21.“一次次地回望,回望长安城内的万家灯火。......你为干戈而来,为凿空西域而来,匈奴虏你十年,你......却收获了一条灿烂千年的丝路。”材料中的“你”指的是

A.甘英 B.张骞 C.班勇 D.班超

22.黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”此处“流亡政府”“战争”分别是( )

A.东汉、楚汉之争 B.西晋、官渡之战

C.东晋、淝水之战 D.北魏、赤壁之战

23.2023年暑假出圈的短剧《逃出大英博物馆》反映了对流失海外文物早日回家的期盼。“以形写神”的珍贵画卷摹本《女史箴图》,现藏于大英博物馆。其原作可追溯至( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.隋朝

24.同学们在数学学习中经常会用到圆周率,世界上第一次把圆周率精确到小数点以后第七位数字的是

A.顾恺之 B.王羲之 C.贾思勰 D.祖冲之

25.北朝贾思勰《齐民要术》中提到中原汉人已经将食用胡饼、胡椒酒、胡饭、胡羹等作为自己的饮食习惯,并逐步烧烤兽肉、以奶酪为饮料。由此可见,魏晋南北朝时期( )

A.民族隔阂已经彻底消除 B.内迁各族学习农业技艺

C.民族交融影响生活习俗 D.政治经济文化交流融汇

二、非选择题(3个小题,共50分)

26.春秋战国时期,我国的经济、政治和思想领域发生了一系列的重大变革,对后世产生了深远影响。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期的农业发展

材料二 根据《汉书》记载:周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。

材料三 睡虎地秦简记载“书到皆为报,报必言相家爵来……”(翻译:家书到了后请都要回复,回信时要告诉我,官府颁发的授爵通知到没到家?)

——摘编自《现存最早的家书之——睡虎地4号慕木牍》

材料四 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

(1)根据材料一说明,当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一现象对周王朝的统治产生了怎样的影响?

(2)材料二中诸侯国数量不断减少的直接原因是什么?请用“一分为二”的唯物史观简要评述这一变化。

(3)材料三印证了商鞅变法的哪一项措施?

(4)材料四这些学派“互相辩论”的目的是什么?“百家争鸣”的繁荣局面表现在哪些方面?

(5)材料四局面的形成与材料一、二、三之间有什么内在联系?

27.博大精深,源远流长的中华优秀传统文化是社会主义核心价值观的深厚源泉,是中华民族的“根”和“魂”。王老师以“我们的精神家园”为主题,设计了如下学习任务单,请你参与完成下列任务。

任务一 【重温经典——吸取先哲智慧】

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——孔子

材料二 我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

——老子

(1)上述名言分别反映了怎样的治国思想?这些思想有何相同之处?

任务二 【寻根溯源——阐释政治文明】

秦朝的政治建制示意图 西汉初期中央和封国力量对比

(2)请依据材料左图概括秦朝政治制度的显著特征。

(3)材料右图反映出西汉初期中央面临什么问题?汉武帝采取什么措施解决这一问题?

任务三 【以古鉴今——关注科技创新】

希腊人用羊皮作书写材料,但羊皮太贵。东汉时代的蔡伦在改进造纸技术方面作出了重要的贡献。他提出了用树皮、麻头、破布和渔网作原料造纸的新技术。这一技术不仅使原料来源更为广泛,而且纸的质量也大大提高了。 河南南阳张仲景祠

(4)依据如图,请概括说出蔡侯纸成为广泛使用的书写材料,有利于文化传播的原因。

(5)列举张仲景医学成就一例。

任务四 【绽放异彩——吸取文化精髓】

《齐民要术》书影 《兰亭集序》(摹本)

(6)上图为中华古代文化的部分成就,请写出作者,并写出作品或作者的历史地位。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料 夏桀是历史有名的暴君。夏桀统治期间,大兴土木,修造宫殿,骄横暴虐,大肆挥霍。桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众反抗。商汤任用贤才,起用出身卑微的伊尹和仲虺,以为民除暴为口号,兴兵伐夏,终于灭掉夏朝,建立商朝。商汤吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,安抚民心,发展农业、手工业和商业,使经济得到发展,人民生活相对安定,商朝很快强大起来。

——摘编自《中国历史》

(1)夏朝是中国历史第一个王朝,结合所学知识,说一说“夏传子,家天下”局面的出现和哪一制度相关。

(2)夏、商、西周时期是中国王朝产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明,结合所学知识指出这一时期“灿烂文明”的标志(具体表现)。

(3)阅读以上材料提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)。

试卷第6页,共7页

1.B

【详解】本题是逆向选择题。结合所学知识可知,元谋人处在旧石器时代,使用打制石器,元谋人使用磨制石器劳动不可能看到,符合题意,选择B项;我国原始人类过群居的生活,北京人已经会使用和保存火,北京人会使用火来御寒照明,山顶洞人有爱美意识,会用穿孔骨针缝制衣物,ACD项可能看到,不符合题意,排除ACD项。故选B项。

2.B

【详解】根据材料可以得出,在神话传说中,体现了炎帝、黄帝的一些发明,这可以在一定程度上反映了当时的生产生活状况,因为传说也是在史实的基础上进行加工得出的,B项正确;神话传说有想象色彩,不属于一手史料,排除A项;神话传说不会与考古挖掘完全一致,排除C项;神话传说只会在一定程度上反映了当时的社会发展水平,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】据所学可知,炎帝、黄帝联盟战败蚩尤后,不断发展壮大,逐渐形成华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称,C项正确;大禹最重要的功绩是治水有功,建立夏朝,晚于炎帝和黄帝时期,排除A项;蚩尤是传说中东方九黎族的部落首领,涿鹿之战败于黄帝和炎帝联盟,排除B项;D项中大禹和蚩尤均非中华民族的人文初祖,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】尧、舜、禹部落联盟时期实行禅让制,即将部落首领位子传给贤德之人,A项正确;夏禹死后,他的儿子启继承了他的位置。从此,世袭制代替了禅让制,排除B项;传承和专制都不是尧舜禹时期推举部落首领的做法,排除CD项。故选A项。

5.B

【详解】根据题干材料“ 土于浙江余姚河姆渡遗址,是我国新石器时代的工具“耒耜”,其“人土曰耜,耜柄曰耒”。 ”可知,位于浙江余姚的河姆渡人是我国长江流域农耕时代的代表,他们主要种植的农作物是水稻,用骨耜耕作,B项正确;题干主要强调河姆渡人的农耕,未涉及取火,排除A项;题干主要强调河姆渡人的农耕,未体现纺织,排除C项;题干主要强调河姆渡人的农耕,未阐述制陶,排除D项。故选B项。

6.A

【详解】根据题干材料“1992年,中国和美国的科学家联合研究中国江西的稻作起源问题。美方专家于1996年、1998年两次发表研究报告,证实长江中游是世界稻作农业的摇篮。”可知,我国原始农业的发展。距今约10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻。目前,世界上最早的栽培稻发现于中国,A项正确;题干材料主要说明我国农业的两次发展,不能说明贫富分化的出现,排除B项;题干材料主要说明我国农业的两次发展,不能体现社会阶级的产生,排除C项;题干材料主要说明我国农业的两次发展,不能阐释早期国家的形成,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】根据材料中“殷墟”“卜辞甲骨”等信息,结合所学可知,殷墟是中国商朝后期都城遗址,其出土的甲骨上记载了商朝后期王室占卜记事的内容,B项正确;中国的夏朝尚且没有文字可考,排除A项;殷墟的甲骨卜辞记载的是商朝后期的事情,而不是西周或东周,排除CD两项。故选B项。

【点睛】

8.C

【详解】根据材料“文是文化历史知识的学习,行、忠、信都是思想品德的修养。”可知,孔子在教学中,思想品德的修养占得比重大,C项正确;孔子更注重德育教育,排除A项;材料没有体现有教无类,排除B项;材料是对文化知识和思想品德教育的对比,不涉及全面发展,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】依据题干“在春秋诸侯争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,而一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国”和所学知识,经过长期的春秋争霸战争,大国吞并小国,诸侯国的数量已经大为减少,局部统一实现,有利于日后的全国统一,因此反映了当时的历史发展一大趋势是由大分裂逐渐走向统一,C项正确;题干的主旨是春秋时期局部统一的出现,并不是反映分封制开始逐渐崩溃或诸侯将取代周天子地位,排除AB项;春秋战国时期是我国奴隶社会向封建社会转变的过渡时期,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】由材料“有一水利工程,战国时,它使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”,誉为‘世界水利文化的鼻祖’。”并结合所学可知,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在氓江中游修筑的都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民,A项正确;郑国渠是古代劳动人民修建的一项伟大工程,属于最早在关中建设的大型水利工程,位于今天的陕西省泾阳县西北25公里的泾河北岸,与题干中的成都平原不符,排除B项;秦统一后,秦始皇派兵开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区,是世界上现存最古老的运河之一,与题干中的成都平原不符,排除C项;D项中的岷江不属于水利工程,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】根据所学知识,由“社会主义法制必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治,依法而治,循法而行。”可知,与这种观点一致的中国古代思想学派是法家,法家主张治国要靠法令权术等,C项符合题意;道家主张无为而治,排除A项;儒家学派代表人物孟子反对一切战争,提出以“仁政”治国和“民贵君轻”的民本思想,排除B项;墨家主张兼爱非攻,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】依据所学知识可知,酒池肉林描述的是殷商时期的纣王的奢靡生活,不属于西周之后的事件,A不符合题意;烽火戏诸侯指西周时周幽王,为褒姒一笑,点燃了烽火台,戏弄了诸侯,也是西周之后的事件,B不符合题意;卧薪尝胆是春秋时期的故事,属于西周以后的时期,C符合题意;纸上谈兵出自战国时期,D不符合题意;故选C。

13.C

【详解】本题为逆向选择题,统一车辆的宽窄是秦始皇采取的积极有效的正确措施,有利于维护国家的统一,不是秦朝迅速灭亡的原因,C项符合题意,选择C项;依据所学可知,秦朝统治后期,为了修建阿房宫和长城,奴役很多人做工,造成徭役繁重,赋税也很沉重,再加上秦朝的刑法严酷,激起了人民的不满,最终导致国家灭亡,ABD项的内容均不符合题意,排除ABD项。故选C项。

14.C

【详解】根据题干表格中“汉中郡、今陕西秦岭以南(辖12县)”“太原郡、今山西太原市西南(辖21县)”“参川郡、今河南洛阳市东北(辖21县)”“邯郸郡、今河南洛阳市东北(辖21县)”等信息可知,秦国在地方上实行了郡县制,C项正确;秦统一六国的时间是公元前221年,晚于表格时间,排除A项;通过实行郡县制,加强了中央对地方的管理,不是地方的权力的增强,排除B项;秦统一六国前,中央集权制还没有建立,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】依据题干信息“项庄舞剑,意在沛公”可知,项庄席间舞剑,企图刺杀刘邦。楚汉相争时期,韩信用计使项羽进兵,又在十里山布下十面埋伏,将项羽困于垓下。项羽在营中听见四面的汉军都唱著楚人的歌曲,以为楚军都已降汉,乃与爱妾虞姬饮酒作别,D项正确;黄帝统一华夏的过程中,与炎帝两部落联盟在阪泉进行的一次战争。阪泉之战对开启中华文明史、实现中华民族第一次大统一有重要意义,排除A项;桂陵之战是历史上有名的战役之一,说的是齐国谋士孙膑“围魏救赵”的故事,排除B项;巨鹿之战发生于(公元前207年)十二月,它是秦末农民大起义中起义军同秦军主力章邯部在钜鹿地区的一场战略决战,排除C项。故选D项。

16.C

【详解】根据题干中的“各民族都有自己的方言,但各民族之间的文化交流从未间断,形成了中华民族优秀的文化”,结合所学可知,材料反映出各民族虽然语言各异,但是交流却一直没有间断,这是因为秦朝时秦始皇统一了文字,让方言不同的人们有了交流的媒介,C项正确;行郡县制,统一货币和度量衡都是秦朝巩固统一的措施,但这些措施与材料中的加强各民族文化交流关系不大,排除ABD三项。故选C项。

17.B

【详解】据所学可知,公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,建立起我国历史上第一个统一的、多民族的封建国家,B项正确;公元前230年,秦开始统一战争,排除A项;公元前209年,陈胜吴广起义,排除C项;公元前207年,秦朝灭亡,排除D项。故选B项。

18.A

【详解】根据图片信息可知,继位的皇帝大多年幼,无法主政大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,A项正确;题干不能反映社会局面比较安定,排除B项;母后主政皇帝无权,只能反映部分信息,排除C项;题干不能反映诸侯强大威胁中央,排除D项。故选A项。

19.A

【详解】根据题干材料,结合所学知识可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了休养生息的政策。A项正确;秦朝实行严刑苛法,排除B项;“盐铁专卖”是汉武帝时期的措施,排除C项;汉景帝和汉文帝时期,重视“以德化民”,废除了一些严刑峻法,以德治国,社会出现了“文景之治”的局面,排除D项。故选A项。

20.B

【详解】据材料“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。——[汉]司马迁《史记》”可知,江南地区人口稀少、生产方式原始落后、物资贫乏;据材料“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。——[南朝]沈约《宋书》”可知,江南变为人丁兴旺、农业发达、物资富足甚至可对外供应;整体来看,江南地区由荒凉落后变为富庶;据材料主旨可知,自汉代到南朝江南地区逐渐得到开发。B项正确;A项违背史实,南方经济发展超过北方是在南宋,排除A项;据所学可知,汉代政治中心在关中地区,排除C项;材料未涉及“人地矛盾问题”,排除D项。故选B项。

21.B

【详解】依据题干信息“你为干戈而来,为凿空西域而来,匈奴虏你十年,你……却收获了一条灿烂千年的丝路”可知,此内容反映的是张骞出使西域。张骞两次出使西域,加强了西域与内地的联系,为丝绸之路的开通奠定了基础,奠定了我国对西域管辖的基础,故B符合题意,ACD与题干信息不符,故此题选B。

22.C

【详解】316年,西晋被匈奴所灭。西晋宗室司马睿在以王导为首的南北大贵族的拥戴下于317年称帝,定都建康(今南京),史称东晋,383年,前秦苻坚率领八十多万大军,打算一举灭亡东晋,但由于其骄傲自大,指挥失误,再加上前秦军中汉族和其他少数民族的战士不愿为前秦卖命,导致前秦大军被东晋8万精兵在淝水之战中打败。此处“流亡政府”“战争”分别是东晋和淝水之战,C项正确;ABD不符合题意,排除ABD项。故选C项。

23.C

【详解】根据所学知识,顾恺之的《女史箴图》创作于东晋,体现了“以形写神”的特色,C项符合题意;东汉出现了较多的反映人生现实生活的绘画作品,题材包括车马、猎物、宴乐、侍从、出行等方面,表现了汉人对纵情、享乐生活的追求,描绘了他们较为现实的私人生活,使绘画呈现出更多的现实与世俗色彩,排除A项;在晋朝以前,绘画比较朴实笨拙,线条勾勒简单,更注重的是形态,到了西晋,佛教艺术已经传播开来,这影响了当时的绘画风格,在原先粗线条的基础上,绘画又增加了西描,不但是形态,神韵和表情也都表现得淋漓尽致,排除B项;隋代的绘画风格,承前启后,有“细密精致而臻丽”的特点,排除D项。故选C项。

24.D

【详解】考查点:祖冲之。解题思路:题干的“世界上第一次把圆周率精确到小数点以后第七位数字”是解题的关键信息。结合所学知识可知,南朝的祖冲之,在世界上第一次把圆周率精确到小数点以后第七位数字,领先世界近千年,故D符合题意;顾恺之是东晋的画家,排除A;王羲之是东晋的书法家,排除B;贾思勰是北朝的农学家,排除C。故选D。

25.C

【详解】根据所学知识,魏晋南北朝时期是民族交融的时代,根据材料“中原汉人已经将食用胡饼、胡椒酒、胡饭、胡羹等作为自己的饮食习惯,并逐步烧烤兽肉、以奶酪为饮料。”可知当时民族交融已经影响生活习俗,C项正确;A项说法过于绝对,排除A项;BD两项说法材料中并没有体现,排除BD两项。故选C项。

26.(1)新现象:铁制农具的使用、牛耕的使用;影响:随着经济的不断发展和私田的不断增多,加速了分封制的瓦解。

(2)直接原因:诸侯争霸战争使强国吞并了一些弱小的国家;评述:消极性:给人民带来了灾难;积极性:诸侯国不断减少,有助于国家统一,促进了民族融合。

(3)措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(4)目的:如何才能有效的治理国家,维护和巩固统治;表现:思想文化方面。

(5)联系:政治、经济的变革,促成了思想文化的繁荣。

【详解】(1)新现象:根据材料一“图1春秋战国时期的铁犁”“图2春秋末期穿有鼻环的牛尊”结合所学可知,春秋战国时期,铁制农具和牛耕出现并得到推广,促进了农业生产的发展。

影响:根据所学可知,铁制农具和牛耕的使用和推广,大大提高了社会生产力,随着经济的不断发展和私田的不断增多,加速了分封制的瓦解。

(2)直接原因:根据材料二“周朝分封的诸侯国大约有‘千八百国’。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,只剩下十几个诸侯国。”结合所学可知,诸侯争霸和兼并战争吞并了一些弱小的国家,诸侯国数量不断减少。

评述:根据所学可知,诸侯国数量的减少是通过战争实现的,这给人民带来了深重的灾难;但诸侯国不断减少,也有助于国家统一,促进了民族融合。

(3)措施:根据材料三“‘书到皆为报,报必言相家爵来……’(翻译:家书到了后请都要回复,回信时要告诉我,官府颁发的授爵通知到没到家?)”结合所学可知,这反映的是商鞅变法措施中的奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(4)目的:根据材料四“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了‘百家争鸣’的繁荣局面。”结合所学可知,春秋战国是大变革的时代,如何才能有效的治理国家,维护和巩固统治是当时亟待解决的问题,为此各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论。

表现:根据材料四“各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了‘百家争鸣’的繁荣局面。”结合所学可知,“百家争鸣”的繁荣局面表现在各学派著书立说、发表意见,并互相辩论,即思想文化方面。

(5)联系:结合所学可知,材料一铁农具和牛耕反映的是经济的变革,材料二诸侯争霸、兼并战争和材料三商鞅变法反映的是政治的变革,政治、经济的变革促成了材料四思想文化(百家争鸣)的繁荣。

27.(1)治国思想:材料一:以德治国。

材料二:无为而治。

相同:都体现了民本思想;都有利于维护社会稳定;都有利于促进经济发展。

(2)特征:君主专制、中央集权。

(3)问题:诸侯王势力的发展,威胁中央政权的统治。

措施:推恩令的实施,削弱了王国势力。

(4)原因:蔡侯纸原料易得,造价低廉;质量好,大大改善了文化传播的条件。

(5)成就:著有《伤寒杂病论》,提出“治未病”的理论。(任答一点即可)

(6)作者:《齐民要术》的作者是贾思勰;《兰亭集序》的作者是王羲之。

地位:《齐民要术》是我国现存最早的一部完整农书,在世界农学史上占有重要地位。

《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

【详解】(1)治国思想:材料一:据材料“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”可知,材料体现的是孔子的德治,即以德治国思想。

材料二:据材料“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”可知,材料反映的是老子无为而治思想。

相同点:据材料“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”可知,德治是孔子“仁”思想在政治上的运用,强调“以德治国”,反对苛政和任意刑杀,这是孔子“民本思想”的体现;据材料“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”可知,材料反映的是老子强调顺其自然,治理百姓,其核心是“以民为本”。故二者的共同点是“以民为本”。

(2)特征:据材料“皇帝--太尉、御史大夫、丞相--郡守--县令”可知,材料反映的是专制主义中央集权制度,其显著特征是专制主义、中央集权。

(3)问题:据材料“西汉初期中央和封国力量对比”可知,诸侯王国势力强大,中央权力相对弱小,威胁中央政权的统治。

措施:据所学可知,汉武帝针对诸侯王国势力强大、威胁中央统治,颁布推恩令,即诸侯王死后,嫡长子继承王位,其余子弟分割诸侯王的领地为列侯,归所在郡管辖,削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

(4)原因:据材料“他提出了用树皮、麻头、破布和渔网作原料造纸的新技术。这一技术不仅使原料来源更为广泛,而且纸的质量也大大提高了。”可知,蔡侯纸原料易得,造价低廉;质量好,大大改善了文化传播的条件。

(5)成就:据所学可知,张仲景著有《伤寒杂病论》,提出“治未病”的理论。(任答一点即可)

(6)作者:据所学可知,《齐民要术》的作者是贾思勰;《兰亭集序》的作者是王羲之。

地位:据所学可知,北魏贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整农书,在世界农学史上占有重要地位;

而《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

28.(1)世袭制

(2)甲骨文和青铜器

(3)观点:得民心者得天下,失民心者失天下。

论述:商汤,任用贤才,吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,发展经济,人民生活相对安定。商朝很快强大起来。夏桀统治期间,骄横暴虐,大肆挥霍,统治残暴,最终导致朝代的灭亡。周武王任用贤才,发展农业,实行分封制,西周很快得到巩固和强大,而商纣王对外征伐,对内实施暴政,最终导致商朝的灭亡。

结论:所以说,得民心者得天下,失民心者失天下。

【详解】(1)制度:结合所学知识可知,约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝夏;禹死后,儿子启继承了禹的位置,从夏朝开始世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”。可知“夏传子,家天下”局面的出现和世袭制相关。

(2)标志:结合所学知识可知,夏、商、西周时期是中国王朝产生和发展的重要阶段,创造了灿烂的文明,商代青铜器体现了商王朝的等级秩序、阶层关系 和贵族权威;青铜兵器的大量使用使商王朝的军事力量大增, 保证了国家的稳定和对周边地区的控制。甲骨文主要指中国商朝晚期王室用于占卜或者记事在龟甲或是兽骨契刻的文字,这是中国已知最早的成体系的文字形式,由此可知,我国有文字可考的历史从商朝开始。可知这一时期“灿烂文明”的标志甲骨文和青铜器。

(3)本题为开放性试题,答案言之成理即可。例如根据材料“夏桀是历史有名的暴君。夏桀统治期间,大兴土木,修造宫殿,骄横暴虐,大肆挥霍。桀不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众反抗。商汤任用贤才,起用出身卑微的伊尹和仲虺,以为民除暴为口号,兴兵伐夏,终于灭掉夏朝,建立商朝。商汤吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,安抚民心,发展农业、手工业和商业,使经济得到发展,人民生活相对安定,商朝很快强大起来”,归纳出一个论点是得民心者得天下,失民心者失天下。围绕夏商西周的更迭的史实进行分析,最后的出结论。如论述:商汤,任用贤才,吸取夏朝灭亡的教训,对内减轻征敛,发展经济,人民生活相对安定。商朝很快强大起来。夏桀统治期间,骄横暴虐,大肆挥霍,统治残暴,最终导致朝代的灭亡。周武王任用贤才,发展农业,实行分封制,西周很快得到巩固和强大,而商纣王对外征伐,对内实施暴政,最终导致商朝的灭亡。 结论:所以说,得民心者得天下,失民心者失天下。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

同课章节目录