江西省九江市2022-2023学年七年级上学期期末考试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 江西省九江市2022-2023学年七年级上学期期末考试历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-04 18:45:11 | ||

图片预览

文档简介

九江市2022-2023学年度上学期期末考试七年级历史试题

一、选择题(本大题25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。请将答案按要求填涂在答题卷的相应位置)

1.下列关于我国境内已确认的最早人类说法错误的是( )

A.会人工取火 B.遗址在云南元谋 C.距今约170万年 D.能够制造工具

2.小明学了“中国境内早期人类”之后,对同桌说:“有一种古人,如果他们坐在教室里面,大家可能都不会发现呢”。你认为小明说的最有可能是哪一种古人类( )

A.陕西蓝田人 B.北京人 C.云南元谋人 D.山顶洞人

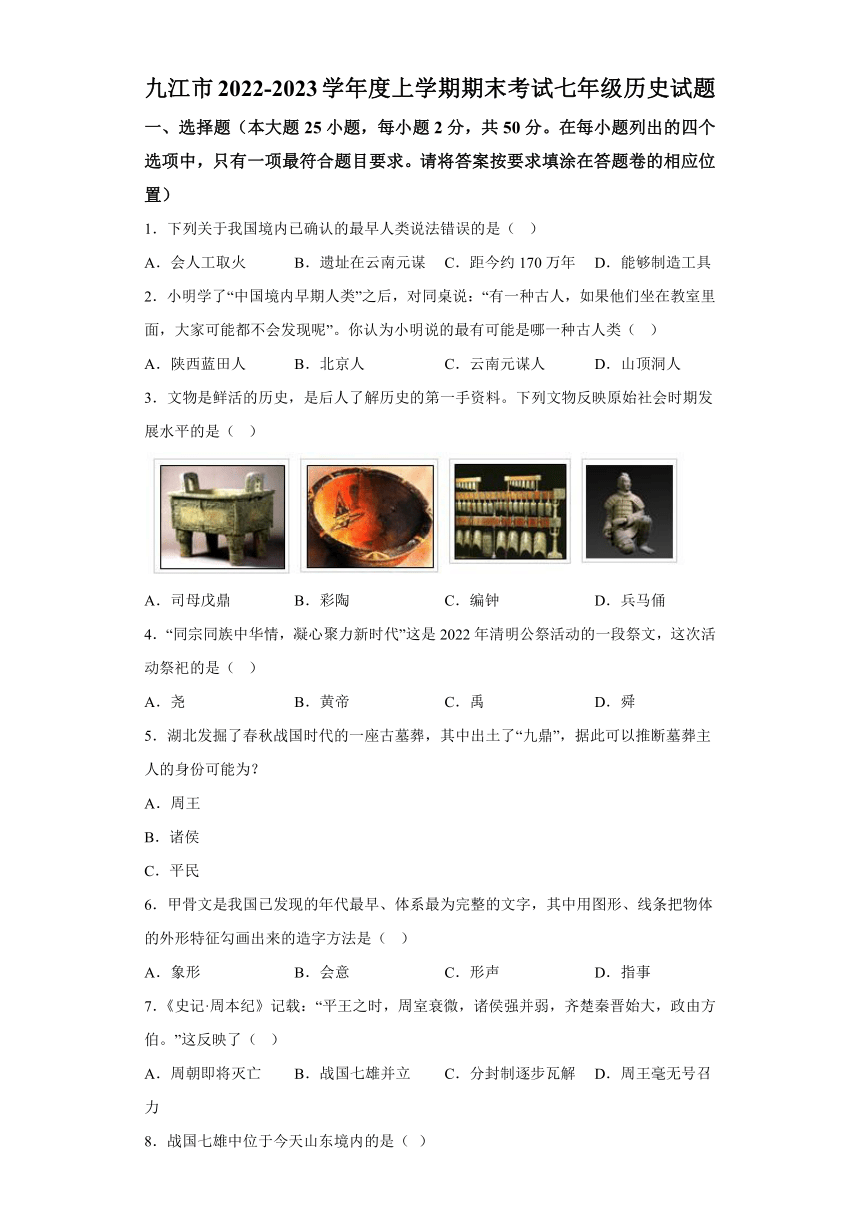

3.文物是鲜活的历史,是后人了解历史的第一手资料。下列文物反映原始社会时期发展水平的是( )

A.司母戊鼎 B.彩陶 C.编钟 D.兵马俑

4.“同宗同族中华情,凝心聚力新时代”这是2022年清明公祭活动的一段祭文,这次活动祭祀的是( )

A.尧 B.黄帝 C.禹 D.舜

5.湖北发掘了春秋战国时代的一座古墓葬,其中出土了“九鼎”,据此可以推断墓葬主人的身份可能为?

A.周王

B.诸侯

C.平民

6.甲骨文是我国已发现的年代最早、体系最为完整的文字,其中用图形、线条把物体的外形特征勾画出来的造字方法是( )

A.象形 B.会意 C.形声 D.指事

7.《史记·周本纪》记载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋始大,政由方伯。”这反映了( )

A.周朝即将灭亡 B.战国七雄并立 C.分封制逐步瓦解 D.周王毫无号召力

8.战国七雄中位于今天山东境内的是( )

A.齐国 B.魏国 C.秦国 D.楚国

9.记听课笔记是历史学习的好习惯,小张在笔记本中记录了以下关键词:兼爱非攻、民贵君轻等。他学习的主要内容是( )

A.齐桓公首霸 B.商鞅变法 C.郡县制确立 D.百家争鸣

10.下列属于秦始皇的事迹的是( )

A.创立郡县制 B.统一货币,铸五铢钱 C.派兵北击匈奴 D.创立王位世袭制

11.“戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!”这是《阿房宫赋》中描述人民反抗秦朝统治的语句。请问,文中的“戍卒”指的是( )

A.刘邦 B.项羽 C.陈胜 D.韩信

12.成语是我国文化遗产中的一颗璀璨的明珠。许多成语来源于历史典故,其中与巨鹿之战有关的是( )

A.纸上谈兵 B.破釜沉舟 C.退避三舍 D.围魏救赵

13.两汉文化看徐州。公元前202年,刘邦称帝,建立汉朝。这一事件发生在( )

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

14.毛泽东在《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采。”其中属于“汉武”的功绩的是( )

A.盐铁官营,铸五铢钱 B.推行郡县制,削弱诸侯

C.结束战乱,建立汉朝 D.设置西域都护,开疆拓土

15.下列关于东汉说法正确的是( )

A.被黄巾起义推翻 B.中期以后,宦官外戚交替掌权

C.《史记》完成于此时 D.前期社会安定,史称“文景之治”

16.丝绸之路的起点是( )

A.长安 B.洛阳 C.北京 D.咸阳

17.下列著名的旅游景点中,与佛教息息相关的是

①秦兵马俑

②白马寺

③青城山

④云冈石窟

A.①②

B.②③

C.③④

D.②④

18.中国历史上以少胜多的战役比较多,其中与曹操有关的是( )

①桂陵之战 ②官渡之战 ③赤壁之战 ④牧野之战

A.①② B.③④ C.①③ D.②③

19.三国时代,波澜壮阔、英雄辈出。下列史实不是发生在这一时期的( )

A.孙刘赤壁败曹兵 B.孔明六出伐曹魏 C.刘备称帝延汉祚 D.孙吴东渡至台湾

20.西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。对西晋“骤灭”有重大影响的历史事件是( )

A.“七国之乱” B.定都洛阳 C.“八王之乱” D.西晋迁都

21.大同云冈石窟和洛阳龙门石窟是我国石窟艺术中的宝库,其中云冈石窟中的佛像上有着北魏时期少数民族的色彩,龙门石窟中的佛像服饰已具有明显的汉化特点。这一区别反映出( )

A.南北政权对峙 B.江南经济开发 C.北方民族融合 D.汉代佛教昌盛

22.“西晋灭亡起东晋,分立政权南北朝。”,南朝均定都于( )

A.建康 B.洛阳 C.杭州 D.广陵

23.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,在书中可以看到( )

A.祖冲之计算圆周率 B.蔡伦改进造纸术 C.商鞅变法 D.赤壁之战

24.古代中国科技文化成就灿烂辉煌,下列内容搭配不当的是( )

A.顾恺之——《女史箴图》 B.贾思勰——《齐民要术》

C.蔡伦——发明造纸术 D.祖冲之——《大明历》

25.某班在观看纪录片《从秦始皇到汉武帝》后,拟定了以下学习主题,其中最适合的是( )

A.逐鹿天下:争夺帝位的楚汉之争 B.天下一统:中央集权的建立

C.新旧交替:社会大变革的时代 D.江南开发:南方经济的经济发展

二、综合题(本大题4小题,第26题14分,第27题12分,第28题14分,第29题10分,共50分)

26.政治制度的变革与创新是历史发展的必然,也是社会的进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。

——《礼记》

(1)材料一反映的是部落联盟首领的哪一更替方式?

材料二 夏传子,家天下,四百载,迁夏社。

——《三字经》

(2)家天下之下采取什么王位传袭制度? “迁夏社”的是哪一朝代?

材料三 (周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效篇》

(3)在材料三所示制度中,分封的主要对象是哪种人?被封诸侯对天子有何义务?

材料四 (魏主下诏)…不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

(4)材料四反映的是哪一次改革?请再列举该改革中的一项措施。

27.农业,是我国立国之本、强国之基。阅读下列材料,回答问题。

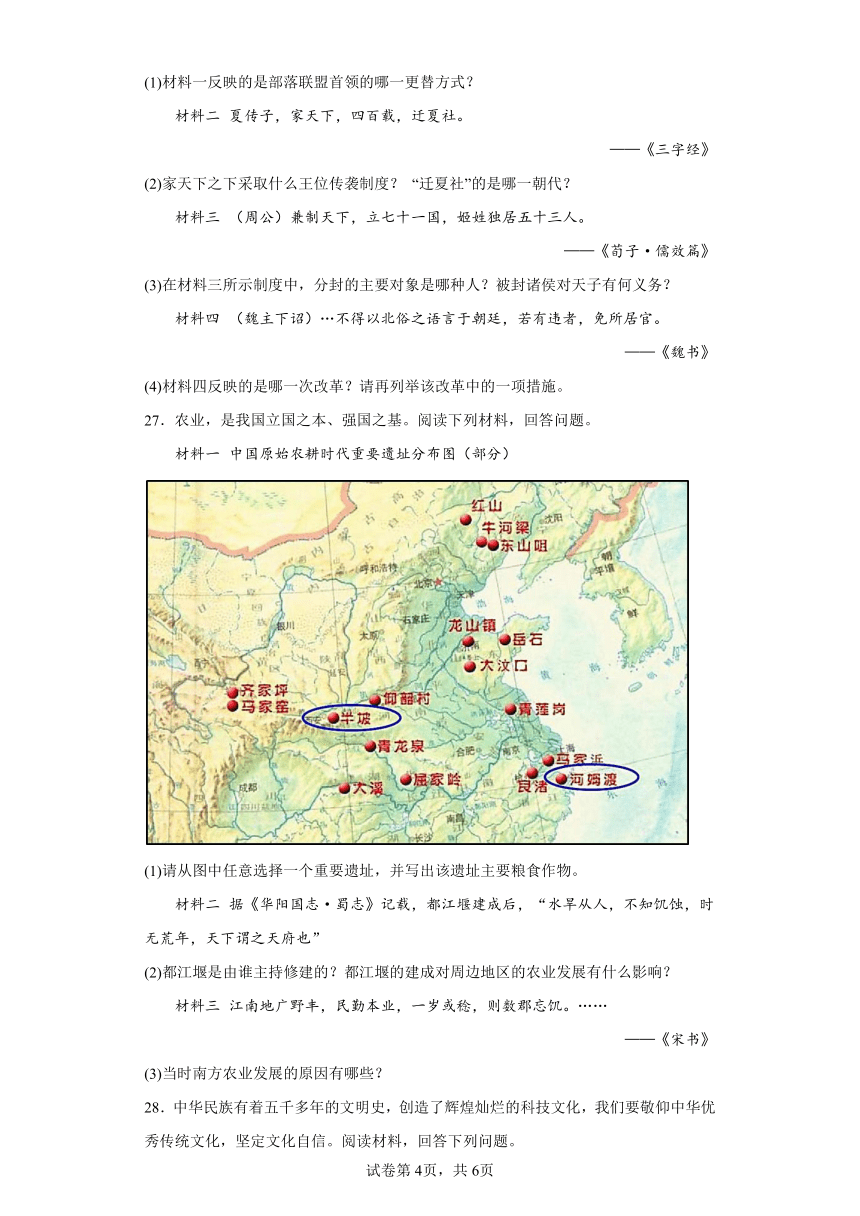

材料一 中国原始农耕时代重要遗址分布图(部分)

(1)请从图中任意选择一个重要遗址,并写出该遗址主要粮食作物。

材料二 据《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥蚀,时无荒年,天下谓之天府也”

(2)都江堰是由谁主持修建的?都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

材料三 江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……

——《宋书》

(3)当时南方农业发展的原因有哪些?

28.中华民族有着五千多年的文明史,创造了辉煌灿烂的科技文化,我们要敬仰中华优秀传统文化,坚定文化自信。阅读材料,回答下列问题。

【探究一思想争鸣】

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

材料二 他生活在战国末期,强调“法治”,并提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的理论。

(1)材料一反映的是谁的思想?材料二中的人物属于诸子百家中的哪一学派?

(2)除两则材料中的人物外,请你再举出一位同时期的著名思想家。

【探究二科技发达

材料三 资料显示:在全国新冠肺炎治疗中,中医药总有效率达90%以上。

(3)写出一位东汉末年著名的医学家并列举其主要成就。

【探究三文化昌盛】

人们对书法美的不懈追求,推动了书法艺术的持久发展

(4)被后人誉为“书圣”是东晋时期的哪一位书法家?其作品众多,其中哪一作品被称为“天下第一行书”?

29.历史知识存在于各种各样的载体中。阅读下列材料,回答问题。

【诗词中的历史】

材料一 《秦王扫六合》

秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

(1)秦王哪一年完成了“扫六合”壮举?请列举出其为巩固统一在经济上采取的措施。

【歌谣中的历史】

材料二 齐国君王齐桓公,任用丞相叫管仲,“尊王攘夷”为口号,第一霸主逞威风。

(2)材料二反映的是哪一时期的事件?

【绘画中的历史】

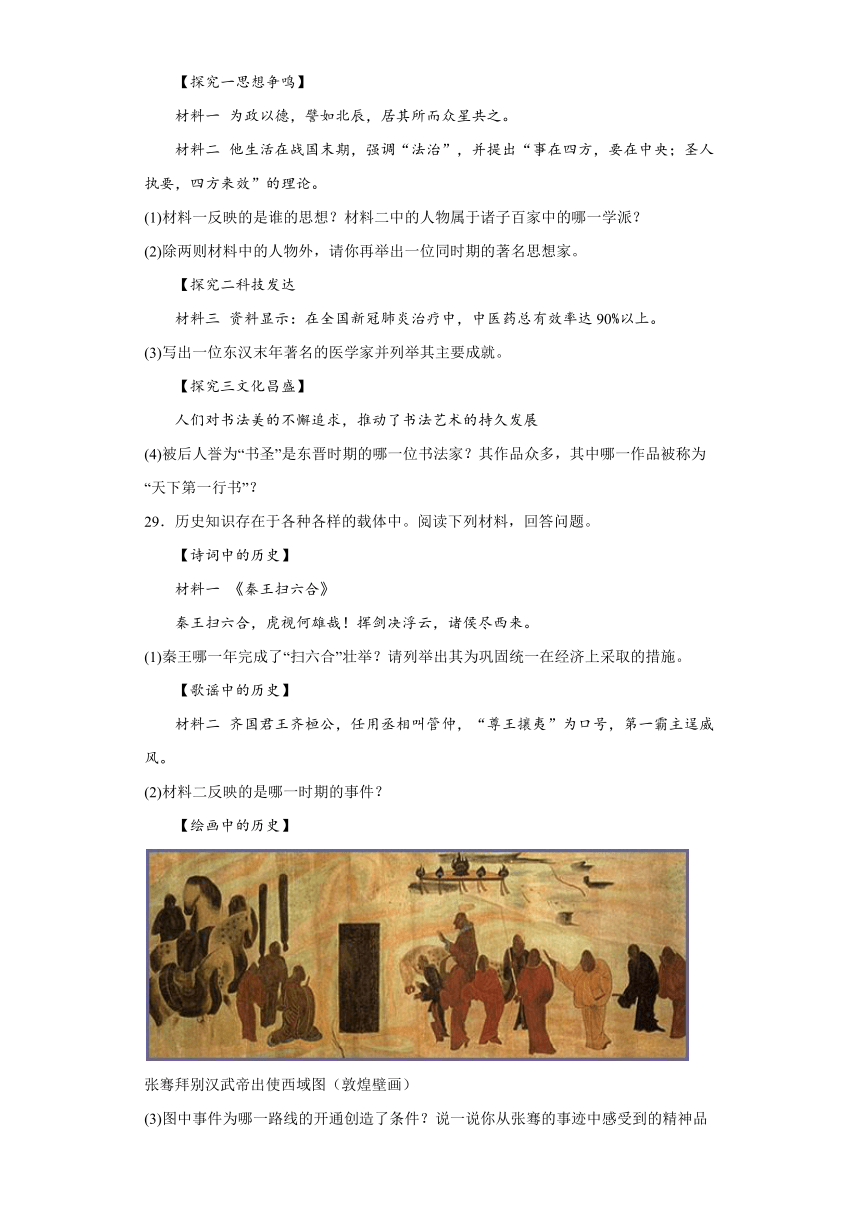

张骞拜别汉武帝出使西域图(敦煌壁画)

(3)图中事件为哪一路线的开通创造了条件?说一说你从张骞的事迹中感受到的精神品质。

试卷第6页,共6页

1.A

【详解】本题为逆向选择题,结合所学知识可知,我国境内已确认的最早古人类是元谋人,通过对元谋人遗存的研究,我们可以看出他们能够知道使用火,但还不会人工取火,山顶洞人是已经懂得人工取火的远古人类,A项说法错误,A项符合题意,选择A项; 元谋人是在云南省元谋县一带发现的古人类,说法正确,B项不符合题意,排除B项; 元谋人生活在距今约170万年,是我国境内已确认的最早古人类,说法正确,C项不符合题意,排除C项;通过对元谋人遗存的研究,我们可以看出他们能够使用粗陋的石器捕猎,能够制作工具,说法正确,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,山顶洞人生活时间距今约3万年,在北京人活动过的地区,他们的骨骼化石是在周口店龙骨山顶部的洞穴里发现,他们的模样和现代人基本相同,山顶洞人会人工取火,具有审美观念,山顶洞人同现代人最接近,D项正确;山顶洞人同现代人最接近,蓝田人是中国的直立人化石,旧石器时代早期人类,属早期直立人,排除A项;北京人保留了猿的某些特征,排除B项;元谋人是我国境内已知的最早人类,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据题干图片信息和所学知识可知,远古时代半坡居民会制作彩陶,人面鱼彩陶是半坡遗址出土的文物,反映了原始社会时期发展水平,B项正确;司母戊鼎是商后期铸造,是迄今世界上出土的最重的青铜器,排除A项;编钟是春秋战国时期的文物,排除C项;兵马俑是秦朝时期的文物,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料“同宗同族中华情,凝心聚力新时代”并结合所学知识可知,距今五六千年,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分,炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族“人文初祖”,故这次活动祭祀的是黄帝,B项正确;综上所述,炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族“人文初祖”,尧、禹、舜均不符合题意,排除ACD项。故选B项。

5.B

【详解】根据所学知识可知,“鼎”在商周时期是地位和权势的象征;在春秋时期周王室衰微,诸侯争霸,春秋战国时代的墓中发现也有九鼎,这说明当时诸侯争霸,胜者为王;可以推断墓葬主人的身份可能为诸侯;因此只有选项B符合题意,B项正确;春秋战国时期,周天子在洛邑(今河南洛阳),且周王室衰微,不符合题意,排除A项;平民身份地位低微,用“九鼎”可能性不大,不符合其身份地位,排除C项。故选B项。

6.A

【详解】根据所学知识可知,用图形、线条把物体的外形特征勾画出来的造字方法叫做象形,A项正确; 会意是用两个或两个以上的独体字 根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,排除B项; 形声指字由“形”和“声”两部分合成,形旁有关意义,声旁有关读音,排除C项;指事是用象征性的符号或在图形上加些指示性符号来表示意义的造字方法,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】根据题干“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋始大,政由方伯”可知东周春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,齐楚秦晋开始崛起,政治由诸侯主导,反映出了东周分封制逐步瓦解,C项正确;根据所学知识可知,周平王迁都洛阳,东周建立,排除A项;题干描述的是春秋时期,排除B项;题干没有反映周王毫无号召力,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】根据所学知识可知,战国七雄中齐国的都城临淄,在今山东曲阜,A项正确;魏国的都城是大梁,在今河南开封,排除B项;秦的都城咸阳,在今陕西咸阳,排除C项;楚国都城郢,在今湖北荆州,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】根据题干“兼爱非攻、民贵君轻”和所学知识可知,题干体现的是战国时期思想文化领域出现的百家争鸣中墨家和儒家的主张,D项正确;齐桓公首霸出现在春秋时期,排除A项;题干无法反映商鞅变法,比如奖励军功、奖励耕织、推行县制等,排除B项;郡县制确立属于政治领域,且材料没有体现,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据所学知识可知,秦始皇时期派蒙恬北击匈奴,C项正确;秦始皇在地方推行郡县制,但郡县制不是他创立的,排除A项;统一铸造五铢钱的是汉武帝,排除B项;王位世袭制在夏朝开始,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据材料“戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!”结合所学知识可知,公元前209年,秦朝廷征发陈胜、吴广等900余名戍卒前往渔阳戍边,途中在蕲县大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜吴广领导戍卒杀死押解戍卒的军官,发动起义,文中的“戍卒”指的是陈胜,C项正确;戍卒叫指陈胜、吴广起义,函谷举指的是公元前206年刘邦率军先入咸阳,推翻秦朝统治,并派兵守函谷关,排除A项;戍卒叫指陈胜、吴广起义,楚人一炬指项羽(楚将项燕的后代)也于公元前206年入咸阳,并焚烧秦的宫殿,大火三月不灭,排除B项;韩信是西汉开国功臣、军事家,汉初三杰之一,文中的“戍卒”指的不是韩信,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】依据题意并结合所学知识可知,秦朝末年,项羽率军队与秦军在巨鹿大战,为了表示有进无退,一定要夺取胜利的决心,他命令部下把渡河的船凿沉,把做饭的锅(古代称釜)砸碎,这就叫“破釜沉舟“,此战中,项羽以少胜多,将秦军主力歼灭,其中与巨鹿之战有关的成语是破釜沉舟,B项正确;纸上谈兵与长平之战有关,排除A项;退避三舍是春秋时期晋楚争霸,排除C项;围魏救赵是战国时魏国围攻赵国都城邯郸,赵向盟国齐求救,齐威王派田忌率兵救赵,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】试题分析:公元纪年,也称公历纪年,或和基督纪年。它以相传的耶稣基督诞生年即公元元年作为历史算起,在中国这一年正好是西汉平帝元始元年。以这一年为界,在此以前的时间称公元前多少年,在此以后的时间和公元多少年,或直接称XX年(注意,不能写成公元后XX年)。这就是纪年法。每一个世纪为100年,从理论上讲,公元1年~公元100年为一世纪,公元101年~公元200年为第二世纪,…….,以此类推。公元前202年应属于公元前3世纪,因为公元前的时间数越小离现在越近,故属公元前3世纪末。D符合题意,故选D项。

【考点定位】人教新课标七年级上册 统一国家的建立 “伐无道,诛暴秦”

14.A

【详解】根据所学知识可知,“汉武”是指汉武帝,为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖,A项正确;秦始皇推行郡县制,排除B项;汉高祖刘邦于公元前202年建立汉朝,排除C项;汉宣帝时期设置西域都护,开疆拓土,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】根据所学知识,东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,大权就由皇帝的母亲太后主持,太后重用自己的亲戚,导致外戚的权力膨胀,皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政,如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,B项正确;东汉是被曹丕篡汉而推翻的,排除A项;《史记》是西汉著名史学家司马迁撰写的一部纪传体史书,排除C项;“文景之治”是指西汉初年汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学可知,张骞通西域以后,中国的丝和丝织品,从长安出发,通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转运欧洲(大秦)。这条沟通中西交通的陆上通道,就是历史上著名的丝绸之路,故丝绸之路的起点是长安,A项正确;丝绸之路的起点是长安,洛阳、北京、咸阳均不是丝绸之路的起点,排除BCD项。故选A项。

17.D

【详解】结合所学可知,秦兵马俑是秦始皇陵的陪葬坑,与佛教无关,①不符合题意;白马寺创建于东汉永平十一年,中国第一古刹,是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,②符合题意;青城山是中国四大道教名山之一,中国道教发祥地之一,③不符合题意;云冈石窟距今已有1500年历史,是佛教艺术东传中国后,第一次由一个民族用一个朝代雕作而成皇家风范的佛教艺术宝库,④符合题意。由此①③可以排除,②④符合题意,故答案选D。

18.D

【详解】根据所学知识可知,200年,曹操在官渡大败袁绍,官渡之战为曹操统一北方奠定基础。208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。因此与曹操有关的以少胜多的战役是官渡之战、赤壁之战,②③符合题意,D项正确;桂陵之战是公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救,齐王命田忌、孙膑率军援救,与曹操无关,①不符合题意,AC项都包含①,排除AC项;牧野之战是指公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡,④不符合题意,排除B项。故选D项。

19.A

【详解】本题为逆向选择题,根据所学知识可知,208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多大败曹操。三国时期开始于220年,魏国建立,结束于280年西晋灭吴,故不是发生在三国时期的是“孙刘赤壁败曹兵”,A项符合题意,选择A项;“孔明六出伐曹魏”发生在蜀国建立后,属于三国时期,B项不符合题意,排除B项;刘备于221年称帝,国号汉,定都成都,属于三国时期,C项不符合题意,排除C项;230年,孙权派卫温到达夷洲,也就是今天的台湾,属于三国时期,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

20.C

【详解】根据所学知识可知,晋惠帝在位时,八王之乱使西晋走向衰弱,A项正确;七王之乱发生在西汉,排除A项;266年,司马炎代魏称帝,定都洛阳,标志着西晋政权的建立,排除B项;西晋迁都时政权已经衰落,排除D项。故选A项。

21.C

【详解】根据所学知识,材料中“云冈石窟的雕像吸收了外来佛教造型艺术的特点,龙门石窟中的佛像服饰已具有明显的汉化特点”,这反映了北方民族融合推动石窟艺术的演变,C项正确;材料反映的是北魏时期民族融合的情况,与商鞅变法无关,商鞅变法发生在战国时期,排除A项;材料反映的是北魏时期北方民族融合的情况,与江南经济开发无关,排除B项;材料反映的是北魏时期民族融合的情况,与汉代佛教昌盛无关,排除D项。故选C项。

22.A

【详解】结合所学知识可知,420年刘裕自立为帝,国号宋,结束东晋的统治。宋、齐、梁、陈先后建立,史称南朝,都城都在建康(今南京),A项正确;西晋以洛阳为都城,排除B项;南朝均定都于建康,不是杭州,不是广陵,排除CD项。故选A项。

23.C

【详解】根据所学知识,商鞅变法发生在战国时期,《史记》记载的是黄帝到汉武帝时期的历史,C项正确;祖冲之计算圆周率是在南北朝时期,蔡伦改进造纸术是在东汉时期,赤壁之战发生在东汉末年,而《史记》记载的是黄帝到汉武帝时期的历史。祖冲之计算圆周率、蔡伦改进造纸术、赤壁之战,均与《史记》记载的时间不符,排除ABD项。故选C项。

24.C

【详解】本题为逆向选择题,根据所学可知,西汉时期人们发明了造纸术,在东汉,蔡伦改进了造纸术,推动了文化的传播,内容搭配不当,C项符合题意,选择C项;东晋著名画家顾恺之的代表作是《女史箴图》,内容搭配正确,A项不符合题意,排除A项;北齐著名农学家贾思勰的代表作是《齐民要术》,内容搭配正确,B项不符合题意,排除B项;南朝数学家祖冲之创制了《大明历》,是当时最先进的历法,内容搭配正确,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

25.B

【详解】根据题干“《从秦始皇到汉武帝》”和所学知识可知,秦始皇和汉武帝在政治、经济、文化等领域采取一系列措施加强中央集权,促进了统一多民族国家的产生和发展,B项正确;楚汉之争指的是秦朝灭亡之后刘邦项羽争夺帝位的史实,排除A项;战国时期各国纷纷变法,社会剧烈变革,排除C项;江南开发发生在魏晋南北朝时期,排除D项。故选B项。

26.(1)方式:禅让制。

(2)制度:世袭制。朝代:商朝。

(3)对象:宗亲和功臣。义务:需要向周王进献贡物,并服从周王调兵。

(4)改革:北魏孝文帝改革。措施:改汉姓(着汉服、通汉婚)。

【详解】(1)方式:根据材料一“大道之行也,天下为公,选贤与能”和所学可知,材料一反映的是部落联盟首领更替方式禅让制,即将联盟首领的位子传给贤德之人。

(2)制度:根据材料二“夏传子,家天下”所学可知,启继禹位,世袭制代替了禅让制,家天下取代了公天下,所以家天下之下采取世袭制王位传袭制度。朝代:根据所学可知,夏朝最后一个王桀在位时期,国力衰弱,不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗。商部族的首领汤联络周围部族,打败桀,夏灭亡。约公元前1600年,汤建立商朝。所以“迁夏社”的是商朝。

(3)对象:根据材料三“周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”和所学可知,材料三所示制度是分封制。为了稳定周初政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳的大小,将宗亲和功臣等分封到各地,建立诸侯国,从而确立了周王朝的社会等级制度“分封制”,所以分封的主要对象是宗亲和功臣。义务:根据所学可知,被封诸侯对天子的义务是需要向周王进献贡物,并服从周王调兵。

(4)改革:根据材料四“(魏主下诏)…不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官”和所学可知,材料四反映的是北魏孝文帝改革。北魏孝文帝即位后,立场用文治移风易俗,494年迁都洛阳,进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语等。措施:根据课本知识,直接列举北魏孝文帝改革中的除“说汉语”以外的其他汉化措施即可,如改汉姓(着汉服、通汉婚)。

27.(1)作物:选择河姆渡遗址,主要粮食作物为水稻;选择半坡遗址,主要粮食作物为粟。

(2)人物:李冰。

影响:都江堰使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。

(3)原因:北方人民南移带来的耕作方法和工具;南方土地肥沃,气候温和。

【详解】(1)作物:根据所学知识,选择河姆渡遗址,主要粮食作物为水稻;选择半坡遗址,主要粮食作物为粟。

(2)人物:根据所学知识,都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰父子在岷江流域主持修建的大型水利工程。

影响:根据所学知识,都江堰它由“分水鱼嘴”“飞沙堰’“宝瓶口”等组成,它是一项综合性的(防洪、灌溉)工程,消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用,两千多年来,一直造福人民。

(3)原因:根据所学知识,南方农业发展的原因是北方人民南移带来的耕作方法和工具;南方土地肥沃,气候温和;南方相对安定;南方统治者重视经济发展等。

28.(1)思想家:孔子;

学派:法家。

(2)思想家:孟子、荀子、老子、庄子、墨子等(任何一位即可)

(3)医学家及成就:张仲景著《伤寒杂病论》(或华佗发明“麻沸散”和“五禽戏”)

(4)书法家:王羲之;

作品:《兰亭集序》。

【详解】(1)思想家:由材料一“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”及所学知识可知,孔子主张统治者要顺应民心,爱惜民力,“为政以德”,通过以身作则的道德感化来治理国家。所以材料一反映的是孔子的思想;

学派:由材料二“他生活在战国末期,强调‘法治’,并提出‘事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效’的理论”及所学知识可知,这是韩非的观点,他属于诸子百家中的法家。

(2)思想家:由所学知识可知,材料一中的孔子生活在春秋时期,材料二中的韩非生活在战国时期,这一时期的著名思想家还有孟子、荀子、老子、庄子、墨子等。

(3)医学家及成就:由所学知识可知,张仲景是东汉末年的名医,他虚心向名医求教,广泛收集民间药方,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他医术精湛,医德高尚,被后世称为“医圣”。东汉末年的另一位名医华佗,不仅擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。他发明了“麻沸散”,让病人和酒服下,失去知觉,然后进行各种手术。华佗还模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的活动姿态,创编出了“五禽戏”,帮助人们强身健体。

(4)书法家:由所学知识可知,王羲之刻苦学习书法,继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。他的行书、楷书摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,当时的人就称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。由于王羲之在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”;

作品:王羲之的代表作是《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界。因此《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

29.(1)年份:公元前221年;措施:统一货币。

(2)春秋时期。

(3)路线:丝绸之路;品质:不怕困难;坚持不懈。

【详解】(1)年份:根据材料一“ 秦王扫六合”结合所学知识可知,公元前221年,秦王嬴政灭掉六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家--秦朝,定都咸阳。

措施:结合所学知识可知,为了巩固统治,秦始皇在经济上统一货币为圆形方孔半两钱。

(2)时期:根据材料二“齐国君王齐桓公,任用丞相叫管仲,‘尊王攘夷’为口号,第一霸主逞威风。”可知,反映的是春秋时期的诸侯争霸。齐桓公是春秋时期的第一个霸主。

(3)路线:根据“张骞拜别汉武帝出使西域”可知,图片反映的是张骞出使西域,张骞两次出使西域为丝绸之路的开辟奠定了基础。

品质:结合所学知识可知,张骞通西域历经困难,由此品质可从不怕困难、坚持不懈等方面回答,言之有理即可。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

一、选择题(本大题25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。请将答案按要求填涂在答题卷的相应位置)

1.下列关于我国境内已确认的最早人类说法错误的是( )

A.会人工取火 B.遗址在云南元谋 C.距今约170万年 D.能够制造工具

2.小明学了“中国境内早期人类”之后,对同桌说:“有一种古人,如果他们坐在教室里面,大家可能都不会发现呢”。你认为小明说的最有可能是哪一种古人类( )

A.陕西蓝田人 B.北京人 C.云南元谋人 D.山顶洞人

3.文物是鲜活的历史,是后人了解历史的第一手资料。下列文物反映原始社会时期发展水平的是( )

A.司母戊鼎 B.彩陶 C.编钟 D.兵马俑

4.“同宗同族中华情,凝心聚力新时代”这是2022年清明公祭活动的一段祭文,这次活动祭祀的是( )

A.尧 B.黄帝 C.禹 D.舜

5.湖北发掘了春秋战国时代的一座古墓葬,其中出土了“九鼎”,据此可以推断墓葬主人的身份可能为?

A.周王

B.诸侯

C.平民

6.甲骨文是我国已发现的年代最早、体系最为完整的文字,其中用图形、线条把物体的外形特征勾画出来的造字方法是( )

A.象形 B.会意 C.形声 D.指事

7.《史记·周本纪》记载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋始大,政由方伯。”这反映了( )

A.周朝即将灭亡 B.战国七雄并立 C.分封制逐步瓦解 D.周王毫无号召力

8.战国七雄中位于今天山东境内的是( )

A.齐国 B.魏国 C.秦国 D.楚国

9.记听课笔记是历史学习的好习惯,小张在笔记本中记录了以下关键词:兼爱非攻、民贵君轻等。他学习的主要内容是( )

A.齐桓公首霸 B.商鞅变法 C.郡县制确立 D.百家争鸣

10.下列属于秦始皇的事迹的是( )

A.创立郡县制 B.统一货币,铸五铢钱 C.派兵北击匈奴 D.创立王位世袭制

11.“戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!”这是《阿房宫赋》中描述人民反抗秦朝统治的语句。请问,文中的“戍卒”指的是( )

A.刘邦 B.项羽 C.陈胜 D.韩信

12.成语是我国文化遗产中的一颗璀璨的明珠。许多成语来源于历史典故,其中与巨鹿之战有关的是( )

A.纸上谈兵 B.破釜沉舟 C.退避三舍 D.围魏救赵

13.两汉文化看徐州。公元前202年,刘邦称帝,建立汉朝。这一事件发生在( )

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

14.毛泽东在《沁园春·雪》中写道:“惜秦皇汉武,略输文采。”其中属于“汉武”的功绩的是( )

A.盐铁官营,铸五铢钱 B.推行郡县制,削弱诸侯

C.结束战乱,建立汉朝 D.设置西域都护,开疆拓土

15.下列关于东汉说法正确的是( )

A.被黄巾起义推翻 B.中期以后,宦官外戚交替掌权

C.《史记》完成于此时 D.前期社会安定,史称“文景之治”

16.丝绸之路的起点是( )

A.长安 B.洛阳 C.北京 D.咸阳

17.下列著名的旅游景点中,与佛教息息相关的是

①秦兵马俑

②白马寺

③青城山

④云冈石窟

A.①②

B.②③

C.③④

D.②④

18.中国历史上以少胜多的战役比较多,其中与曹操有关的是( )

①桂陵之战 ②官渡之战 ③赤壁之战 ④牧野之战

A.①② B.③④ C.①③ D.②③

19.三国时代,波澜壮阔、英雄辈出。下列史实不是发生在这一时期的( )

A.孙刘赤壁败曹兵 B.孔明六出伐曹魏 C.刘备称帝延汉祚 D.孙吴东渡至台湾

20.西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。对西晋“骤灭”有重大影响的历史事件是( )

A.“七国之乱” B.定都洛阳 C.“八王之乱” D.西晋迁都

21.大同云冈石窟和洛阳龙门石窟是我国石窟艺术中的宝库,其中云冈石窟中的佛像上有着北魏时期少数民族的色彩,龙门石窟中的佛像服饰已具有明显的汉化特点。这一区别反映出( )

A.南北政权对峙 B.江南经济开发 C.北方民族融合 D.汉代佛教昌盛

22.“西晋灭亡起东晋,分立政权南北朝。”,南朝均定都于( )

A.建康 B.洛阳 C.杭州 D.广陵

23.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,在书中可以看到( )

A.祖冲之计算圆周率 B.蔡伦改进造纸术 C.商鞅变法 D.赤壁之战

24.古代中国科技文化成就灿烂辉煌,下列内容搭配不当的是( )

A.顾恺之——《女史箴图》 B.贾思勰——《齐民要术》

C.蔡伦——发明造纸术 D.祖冲之——《大明历》

25.某班在观看纪录片《从秦始皇到汉武帝》后,拟定了以下学习主题,其中最适合的是( )

A.逐鹿天下:争夺帝位的楚汉之争 B.天下一统:中央集权的建立

C.新旧交替:社会大变革的时代 D.江南开发:南方经济的经济发展

二、综合题(本大题4小题,第26题14分,第27题12分,第28题14分,第29题10分,共50分)

26.政治制度的变革与创新是历史发展的必然,也是社会的进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。

——《礼记》

(1)材料一反映的是部落联盟首领的哪一更替方式?

材料二 夏传子,家天下,四百载,迁夏社。

——《三字经》

(2)家天下之下采取什么王位传袭制度? “迁夏社”的是哪一朝代?

材料三 (周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效篇》

(3)在材料三所示制度中,分封的主要对象是哪种人?被封诸侯对天子有何义务?

材料四 (魏主下诏)…不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

(4)材料四反映的是哪一次改革?请再列举该改革中的一项措施。

27.农业,是我国立国之本、强国之基。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国原始农耕时代重要遗址分布图(部分)

(1)请从图中任意选择一个重要遗址,并写出该遗址主要粮食作物。

材料二 据《华阳国志·蜀志》记载,都江堰建成后,“水旱从人,不知饥蚀,时无荒年,天下谓之天府也”

(2)都江堰是由谁主持修建的?都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?

材料三 江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……

——《宋书》

(3)当时南方农业发展的原因有哪些?

28.中华民族有着五千多年的文明史,创造了辉煌灿烂的科技文化,我们要敬仰中华优秀传统文化,坚定文化自信。阅读材料,回答下列问题。

【探究一思想争鸣】

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

材料二 他生活在战国末期,强调“法治”,并提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”的理论。

(1)材料一反映的是谁的思想?材料二中的人物属于诸子百家中的哪一学派?

(2)除两则材料中的人物外,请你再举出一位同时期的著名思想家。

【探究二科技发达

材料三 资料显示:在全国新冠肺炎治疗中,中医药总有效率达90%以上。

(3)写出一位东汉末年著名的医学家并列举其主要成就。

【探究三文化昌盛】

人们对书法美的不懈追求,推动了书法艺术的持久发展

(4)被后人誉为“书圣”是东晋时期的哪一位书法家?其作品众多,其中哪一作品被称为“天下第一行书”?

29.历史知识存在于各种各样的载体中。阅读下列材料,回答问题。

【诗词中的历史】

材料一 《秦王扫六合》

秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

(1)秦王哪一年完成了“扫六合”壮举?请列举出其为巩固统一在经济上采取的措施。

【歌谣中的历史】

材料二 齐国君王齐桓公,任用丞相叫管仲,“尊王攘夷”为口号,第一霸主逞威风。

(2)材料二反映的是哪一时期的事件?

【绘画中的历史】

张骞拜别汉武帝出使西域图(敦煌壁画)

(3)图中事件为哪一路线的开通创造了条件?说一说你从张骞的事迹中感受到的精神品质。

试卷第6页,共6页

1.A

【详解】本题为逆向选择题,结合所学知识可知,我国境内已确认的最早古人类是元谋人,通过对元谋人遗存的研究,我们可以看出他们能够知道使用火,但还不会人工取火,山顶洞人是已经懂得人工取火的远古人类,A项说法错误,A项符合题意,选择A项; 元谋人是在云南省元谋县一带发现的古人类,说法正确,B项不符合题意,排除B项; 元谋人生活在距今约170万年,是我国境内已确认的最早古人类,说法正确,C项不符合题意,排除C项;通过对元谋人遗存的研究,我们可以看出他们能够使用粗陋的石器捕猎,能够制作工具,说法正确,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,山顶洞人生活时间距今约3万年,在北京人活动过的地区,他们的骨骼化石是在周口店龙骨山顶部的洞穴里发现,他们的模样和现代人基本相同,山顶洞人会人工取火,具有审美观念,山顶洞人同现代人最接近,D项正确;山顶洞人同现代人最接近,蓝田人是中国的直立人化石,旧石器时代早期人类,属早期直立人,排除A项;北京人保留了猿的某些特征,排除B项;元谋人是我国境内已知的最早人类,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据题干图片信息和所学知识可知,远古时代半坡居民会制作彩陶,人面鱼彩陶是半坡遗址出土的文物,反映了原始社会时期发展水平,B项正确;司母戊鼎是商后期铸造,是迄今世界上出土的最重的青铜器,排除A项;编钟是春秋战国时期的文物,排除C项;兵马俑是秦朝时期的文物,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料“同宗同族中华情,凝心聚力新时代”并结合所学知识可知,距今五六千年,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分,炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族“人文初祖”,故这次活动祭祀的是黄帝,B项正确;综上所述,炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族“人文初祖”,尧、禹、舜均不符合题意,排除ACD项。故选B项。

5.B

【详解】根据所学知识可知,“鼎”在商周时期是地位和权势的象征;在春秋时期周王室衰微,诸侯争霸,春秋战国时代的墓中发现也有九鼎,这说明当时诸侯争霸,胜者为王;可以推断墓葬主人的身份可能为诸侯;因此只有选项B符合题意,B项正确;春秋战国时期,周天子在洛邑(今河南洛阳),且周王室衰微,不符合题意,排除A项;平民身份地位低微,用“九鼎”可能性不大,不符合其身份地位,排除C项。故选B项。

6.A

【详解】根据所学知识可知,用图形、线条把物体的外形特征勾画出来的造字方法叫做象形,A项正确; 会意是用两个或两个以上的独体字 根据意义之间的关系合成一个字,综合表示这些构字成分合成的意义,排除B项; 形声指字由“形”和“声”两部分合成,形旁有关意义,声旁有关读音,排除C项;指事是用象征性的符号或在图形上加些指示性符号来表示意义的造字方法,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】根据题干“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋始大,政由方伯”可知东周春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,齐楚秦晋开始崛起,政治由诸侯主导,反映出了东周分封制逐步瓦解,C项正确;根据所学知识可知,周平王迁都洛阳,东周建立,排除A项;题干描述的是春秋时期,排除B项;题干没有反映周王毫无号召力,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】根据所学知识可知,战国七雄中齐国的都城临淄,在今山东曲阜,A项正确;魏国的都城是大梁,在今河南开封,排除B项;秦的都城咸阳,在今陕西咸阳,排除C项;楚国都城郢,在今湖北荆州,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】根据题干“兼爱非攻、民贵君轻”和所学知识可知,题干体现的是战国时期思想文化领域出现的百家争鸣中墨家和儒家的主张,D项正确;齐桓公首霸出现在春秋时期,排除A项;题干无法反映商鞅变法,比如奖励军功、奖励耕织、推行县制等,排除B项;郡县制确立属于政治领域,且材料没有体现,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据所学知识可知,秦始皇时期派蒙恬北击匈奴,C项正确;秦始皇在地方推行郡县制,但郡县制不是他创立的,排除A项;统一铸造五铢钱的是汉武帝,排除B项;王位世袭制在夏朝开始,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】根据材料“戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!”结合所学知识可知,公元前209年,秦朝廷征发陈胜、吴广等900余名戍卒前往渔阳戍边,途中在蕲县大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜吴广领导戍卒杀死押解戍卒的军官,发动起义,文中的“戍卒”指的是陈胜,C项正确;戍卒叫指陈胜、吴广起义,函谷举指的是公元前206年刘邦率军先入咸阳,推翻秦朝统治,并派兵守函谷关,排除A项;戍卒叫指陈胜、吴广起义,楚人一炬指项羽(楚将项燕的后代)也于公元前206年入咸阳,并焚烧秦的宫殿,大火三月不灭,排除B项;韩信是西汉开国功臣、军事家,汉初三杰之一,文中的“戍卒”指的不是韩信,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】依据题意并结合所学知识可知,秦朝末年,项羽率军队与秦军在巨鹿大战,为了表示有进无退,一定要夺取胜利的决心,他命令部下把渡河的船凿沉,把做饭的锅(古代称釜)砸碎,这就叫“破釜沉舟“,此战中,项羽以少胜多,将秦军主力歼灭,其中与巨鹿之战有关的成语是破釜沉舟,B项正确;纸上谈兵与长平之战有关,排除A项;退避三舍是春秋时期晋楚争霸,排除C项;围魏救赵是战国时魏国围攻赵国都城邯郸,赵向盟国齐求救,齐威王派田忌率兵救赵,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】试题分析:公元纪年,也称公历纪年,或和基督纪年。它以相传的耶稣基督诞生年即公元元年作为历史算起,在中国这一年正好是西汉平帝元始元年。以这一年为界,在此以前的时间称公元前多少年,在此以后的时间和公元多少年,或直接称XX年(注意,不能写成公元后XX年)。这就是纪年法。每一个世纪为100年,从理论上讲,公元1年~公元100年为一世纪,公元101年~公元200年为第二世纪,…….,以此类推。公元前202年应属于公元前3世纪,因为公元前的时间数越小离现在越近,故属公元前3世纪末。D符合题意,故选D项。

【考点定位】人教新课标七年级上册 统一国家的建立 “伐无道,诛暴秦”

14.A

【详解】根据所学知识可知,“汉武”是指汉武帝,为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;还在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖,A项正确;秦始皇推行郡县制,排除B项;汉高祖刘邦于公元前202年建立汉朝,排除C项;汉宣帝时期设置西域都护,开疆拓土,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】根据所学知识,东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,大权就由皇帝的母亲太后主持,太后重用自己的亲戚,导致外戚的权力膨胀,皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政,如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面,B项正确;东汉是被曹丕篡汉而推翻的,排除A项;《史记》是西汉著名史学家司马迁撰写的一部纪传体史书,排除C项;“文景之治”是指西汉初年汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学可知,张骞通西域以后,中国的丝和丝织品,从长安出发,通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转运欧洲(大秦)。这条沟通中西交通的陆上通道,就是历史上著名的丝绸之路,故丝绸之路的起点是长安,A项正确;丝绸之路的起点是长安,洛阳、北京、咸阳均不是丝绸之路的起点,排除BCD项。故选A项。

17.D

【详解】结合所学可知,秦兵马俑是秦始皇陵的陪葬坑,与佛教无关,①不符合题意;白马寺创建于东汉永平十一年,中国第一古刹,是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,②符合题意;青城山是中国四大道教名山之一,中国道教发祥地之一,③不符合题意;云冈石窟距今已有1500年历史,是佛教艺术东传中国后,第一次由一个民族用一个朝代雕作而成皇家风范的佛教艺术宝库,④符合题意。由此①③可以排除,②④符合题意,故答案选D。

18.D

【详解】根据所学知识可知,200年,曹操在官渡大败袁绍,官渡之战为曹操统一北方奠定基础。208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。因此与曹操有关的以少胜多的战役是官渡之战、赤壁之战,②③符合题意,D项正确;桂陵之战是公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救,齐王命田忌、孙膑率军援救,与曹操无关,①不符合题意,AC项都包含①,排除AC项;牧野之战是指公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡,④不符合题意,排除B项。故选D项。

19.A

【详解】本题为逆向选择题,根据所学知识可知,208年孙刘联军在赤壁之战中以少胜多大败曹操。三国时期开始于220年,魏国建立,结束于280年西晋灭吴,故不是发生在三国时期的是“孙刘赤壁败曹兵”,A项符合题意,选择A项;“孔明六出伐曹魏”发生在蜀国建立后,属于三国时期,B项不符合题意,排除B项;刘备于221年称帝,国号汉,定都成都,属于三国时期,C项不符合题意,排除C项;230年,孙权派卫温到达夷洲,也就是今天的台湾,属于三国时期,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

20.C

【详解】根据所学知识可知,晋惠帝在位时,八王之乱使西晋走向衰弱,A项正确;七王之乱发生在西汉,排除A项;266年,司马炎代魏称帝,定都洛阳,标志着西晋政权的建立,排除B项;西晋迁都时政权已经衰落,排除D项。故选A项。

21.C

【详解】根据所学知识,材料中“云冈石窟的雕像吸收了外来佛教造型艺术的特点,龙门石窟中的佛像服饰已具有明显的汉化特点”,这反映了北方民族融合推动石窟艺术的演变,C项正确;材料反映的是北魏时期民族融合的情况,与商鞅变法无关,商鞅变法发生在战国时期,排除A项;材料反映的是北魏时期北方民族融合的情况,与江南经济开发无关,排除B项;材料反映的是北魏时期民族融合的情况,与汉代佛教昌盛无关,排除D项。故选C项。

22.A

【详解】结合所学知识可知,420年刘裕自立为帝,国号宋,结束东晋的统治。宋、齐、梁、陈先后建立,史称南朝,都城都在建康(今南京),A项正确;西晋以洛阳为都城,排除B项;南朝均定都于建康,不是杭州,不是广陵,排除CD项。故选A项。

23.C

【详解】根据所学知识,商鞅变法发生在战国时期,《史记》记载的是黄帝到汉武帝时期的历史,C项正确;祖冲之计算圆周率是在南北朝时期,蔡伦改进造纸术是在东汉时期,赤壁之战发生在东汉末年,而《史记》记载的是黄帝到汉武帝时期的历史。祖冲之计算圆周率、蔡伦改进造纸术、赤壁之战,均与《史记》记载的时间不符,排除ABD项。故选C项。

24.C

【详解】本题为逆向选择题,根据所学可知,西汉时期人们发明了造纸术,在东汉,蔡伦改进了造纸术,推动了文化的传播,内容搭配不当,C项符合题意,选择C项;东晋著名画家顾恺之的代表作是《女史箴图》,内容搭配正确,A项不符合题意,排除A项;北齐著名农学家贾思勰的代表作是《齐民要术》,内容搭配正确,B项不符合题意,排除B项;南朝数学家祖冲之创制了《大明历》,是当时最先进的历法,内容搭配正确,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

25.B

【详解】根据题干“《从秦始皇到汉武帝》”和所学知识可知,秦始皇和汉武帝在政治、经济、文化等领域采取一系列措施加强中央集权,促进了统一多民族国家的产生和发展,B项正确;楚汉之争指的是秦朝灭亡之后刘邦项羽争夺帝位的史实,排除A项;战国时期各国纷纷变法,社会剧烈变革,排除C项;江南开发发生在魏晋南北朝时期,排除D项。故选B项。

26.(1)方式:禅让制。

(2)制度:世袭制。朝代:商朝。

(3)对象:宗亲和功臣。义务:需要向周王进献贡物,并服从周王调兵。

(4)改革:北魏孝文帝改革。措施:改汉姓(着汉服、通汉婚)。

【详解】(1)方式:根据材料一“大道之行也,天下为公,选贤与能”和所学可知,材料一反映的是部落联盟首领更替方式禅让制,即将联盟首领的位子传给贤德之人。

(2)制度:根据材料二“夏传子,家天下”所学可知,启继禹位,世袭制代替了禅让制,家天下取代了公天下,所以家天下之下采取世袭制王位传袭制度。朝代:根据所学可知,夏朝最后一个王桀在位时期,国力衰弱,不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗。商部族的首领汤联络周围部族,打败桀,夏灭亡。约公元前1600年,汤建立商朝。所以“迁夏社”的是商朝。

(3)对象:根据材料三“周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”和所学可知,材料三所示制度是分封制。为了稳定周初政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳的大小,将宗亲和功臣等分封到各地,建立诸侯国,从而确立了周王朝的社会等级制度“分封制”,所以分封的主要对象是宗亲和功臣。义务:根据所学可知,被封诸侯对天子的义务是需要向周王进献贡物,并服从周王调兵。

(4)改革:根据材料四“(魏主下诏)…不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官”和所学可知,材料四反映的是北魏孝文帝改革。北魏孝文帝即位后,立场用文治移风易俗,494年迁都洛阳,进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语等。措施:根据课本知识,直接列举北魏孝文帝改革中的除“说汉语”以外的其他汉化措施即可,如改汉姓(着汉服、通汉婚)。

27.(1)作物:选择河姆渡遗址,主要粮食作物为水稻;选择半坡遗址,主要粮食作物为粟。

(2)人物:李冰。

影响:都江堰使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。

(3)原因:北方人民南移带来的耕作方法和工具;南方土地肥沃,气候温和。

【详解】(1)作物:根据所学知识,选择河姆渡遗址,主要粮食作物为水稻;选择半坡遗址,主要粮食作物为粟。

(2)人物:根据所学知识,都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰父子在岷江流域主持修建的大型水利工程。

影响:根据所学知识,都江堰它由“分水鱼嘴”“飞沙堰’“宝瓶口”等组成,它是一项综合性的(防洪、灌溉)工程,消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用,两千多年来,一直造福人民。

(3)原因:根据所学知识,南方农业发展的原因是北方人民南移带来的耕作方法和工具;南方土地肥沃,气候温和;南方相对安定;南方统治者重视经济发展等。

28.(1)思想家:孔子;

学派:法家。

(2)思想家:孟子、荀子、老子、庄子、墨子等(任何一位即可)

(3)医学家及成就:张仲景著《伤寒杂病论》(或华佗发明“麻沸散”和“五禽戏”)

(4)书法家:王羲之;

作品:《兰亭集序》。

【详解】(1)思想家:由材料一“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”及所学知识可知,孔子主张统治者要顺应民心,爱惜民力,“为政以德”,通过以身作则的道德感化来治理国家。所以材料一反映的是孔子的思想;

学派:由材料二“他生活在战国末期,强调‘法治’,并提出‘事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效’的理论”及所学知识可知,这是韩非的观点,他属于诸子百家中的法家。

(2)思想家:由所学知识可知,材料一中的孔子生活在春秋时期,材料二中的韩非生活在战国时期,这一时期的著名思想家还有孟子、荀子、老子、庄子、墨子等。

(3)医学家及成就:由所学知识可知,张仲景是东汉末年的名医,他虚心向名医求教,广泛收集民间药方,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他医术精湛,医德高尚,被后世称为“医圣”。东汉末年的另一位名医华佗,不仅擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。他发明了“麻沸散”,让病人和酒服下,失去知觉,然后进行各种手术。华佗还模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的活动姿态,创编出了“五禽戏”,帮助人们强身健体。

(4)书法家:由所学知识可知,王羲之刻苦学习书法,继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。他的行书、楷书摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,当时的人就称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。由于王羲之在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”;

作品:王羲之的代表作是《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界。因此《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

29.(1)年份:公元前221年;措施:统一货币。

(2)春秋时期。

(3)路线:丝绸之路;品质:不怕困难;坚持不懈。

【详解】(1)年份:根据材料一“ 秦王扫六合”结合所学知识可知,公元前221年,秦王嬴政灭掉六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家--秦朝,定都咸阳。

措施:结合所学知识可知,为了巩固统治,秦始皇在经济上统一货币为圆形方孔半两钱。

(2)时期:根据材料二“齐国君王齐桓公,任用丞相叫管仲,‘尊王攘夷’为口号,第一霸主逞威风。”可知,反映的是春秋时期的诸侯争霸。齐桓公是春秋时期的第一个霸主。

(3)路线:根据“张骞拜别汉武帝出使西域”可知,图片反映的是张骞出使西域,张骞两次出使西域为丝绸之路的开辟奠定了基础。

品质:结合所学知识可知,张骞通西域历经困难,由此品质可从不怕困难、坚持不懈等方面回答,言之有理即可。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录