重庆市大足区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 重庆市大足区2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 456.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-04 18:43:46 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年度上期期末质量监测

七年级历史试题卷

注意事项:

1.测试时间:45分钟,满分:50分。试题卷总页数:6页。

2.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷、草稿纸上答题无效。

3.需要填涂的地方,一律用2B铅笔涂满涂黑。需要书写的地方一律用0.5MM签字笔书写。

4.答题前,务必将自己的姓名、监测号填写在答题卡规定的位置上。

5.测试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的。请将正确答案的英文字母代号正确填涂在答题卡对应题号的选项中。

1.考古学家发现,陕西省西安市东郊淄桥区的半坡遗址有密集的房屋,贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏。据此推断,半坡人的生产生活方式是

A.集体群居 B.采集渔猎 C.农耕定居 D.铁犁牛耕

2.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先,还是匈奴人、鲜卑人的共同祖先。材料体现的观念是( )

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

3.《中华上下五千年》,在书中有这么一段话:“禹死后,启继承父位,从此……制代替……制,……天下变成……天下”。你知道残缺部分是什么吗?( )

A.禅让制,选举制;家,公 B.世袭制,禅让制;公,家

C.禅让制,世袭制;公,家 D.选举制,禅让制;共,家

4.司母戊鼎是迄今世界上出土的重量最重的青铜器。其纹饰精美,铸造时需要几百个工匠密切配合操作。以上内容能解读出的历史信息有

①商代青铜铸造业技术高超 ②商王朝能集中人力物力进行生产

③商代青铜铸造业规模较大 ④青铜器广泛应用于农业生产领域

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

5.2017年的古装励志剧《重耳传》根据晋文公重耳的真实历史故事改编,讲述了重耳历经宫斗、流亡、复国、称霸的传奇人生,是一部春秋版的王子历险记,下列哪一个不属于《重耳传》相关的历史背景( )

A.王室衰微 B.诸侯争霸 C.社会动荡 D.商鞅变法

6.秦始皇实行了“书同文字”的政策,废除结构上与秦相异的六国文字。这一措施实行有助于推动( )

A.王国问题解决 B.多元文化形成

C.统一局面巩固 D.疆域面积扩大

7.2022年3月,陕西西安江村大墓入选“2021年度全国十大考古新发现”。该项考古成果确认江村大墓即为汉文帝霸陵,否定了元代文献记载霸陵在凤凰嘴的观点,此事表明( )

A.历史文献可信度高于考古发现 B.考古发现可信度高于历史文献

C.考古发现不能作为历史证据 D.历史文献记载的都不是真实的

8.为了抑制大商人牟取暴利、加强国家对经济的控制,汉武帝采取的措施是

A.统一文字 B.实行盐铁专卖 C.颁布“推恩令 ” D.兴办太学

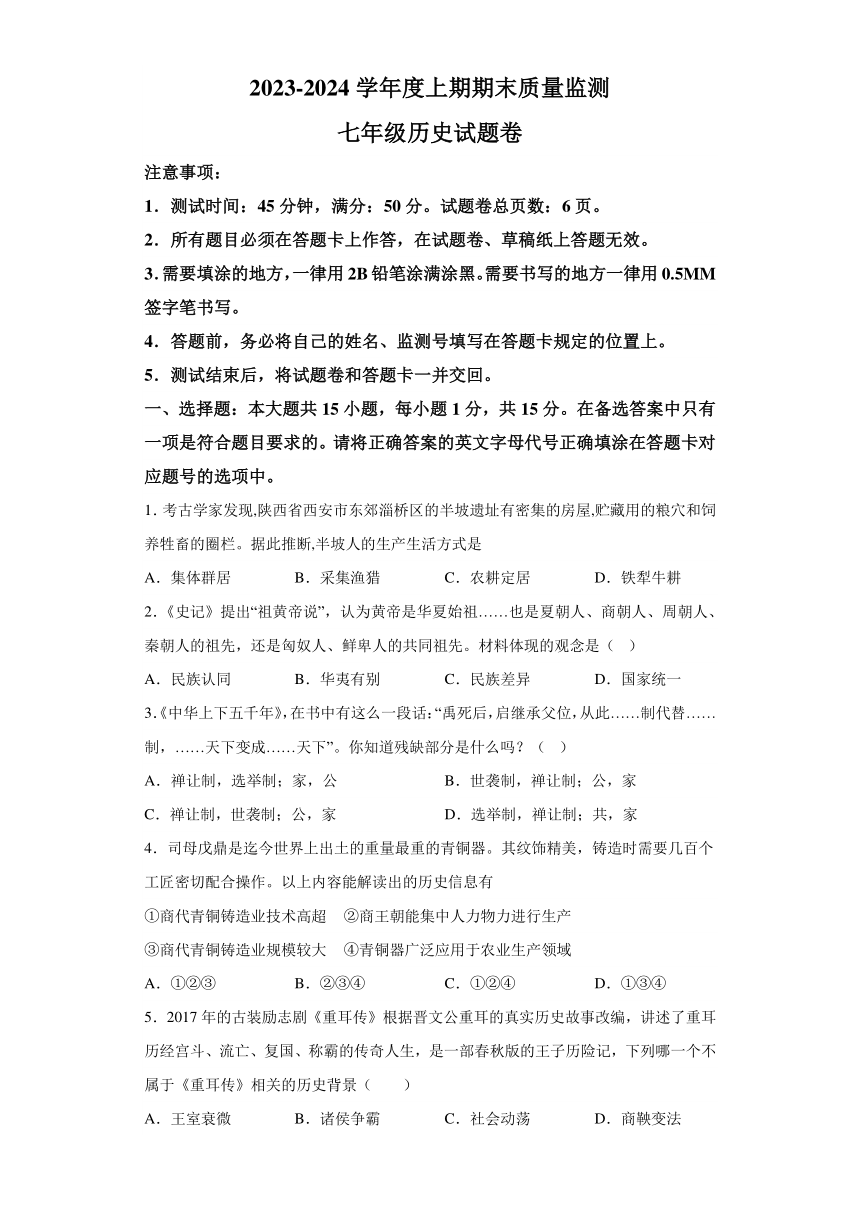

9.对下图所反映历史现象的准确理解是( )

A.诸侯强大威胁中央 B.社会局面比较安定

C.母后主政皇帝无权 D.外戚宦官交替专权

10.“坐堂行医”一词源于我国古代一位名医,他写成《伤寒杂病论》,是中医临床理论体系的开创者,被后世称为“医圣”。这位“坐堂医生”是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍

11.历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度和价值的评判。下列选项属于历史评价的是( )

A.司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器

B.秦统一后,秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,修筑长城

C.公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,管辖西域36国

D.280年,西晋灭吴,统一全国

12.三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

13.古诗有云:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”请问南朝时相继出现的四个朝代是( )

①梁 ②陈 ③宋 ④齐

A.①②③④ B.②①③④ C.③②①④ D.③④①②

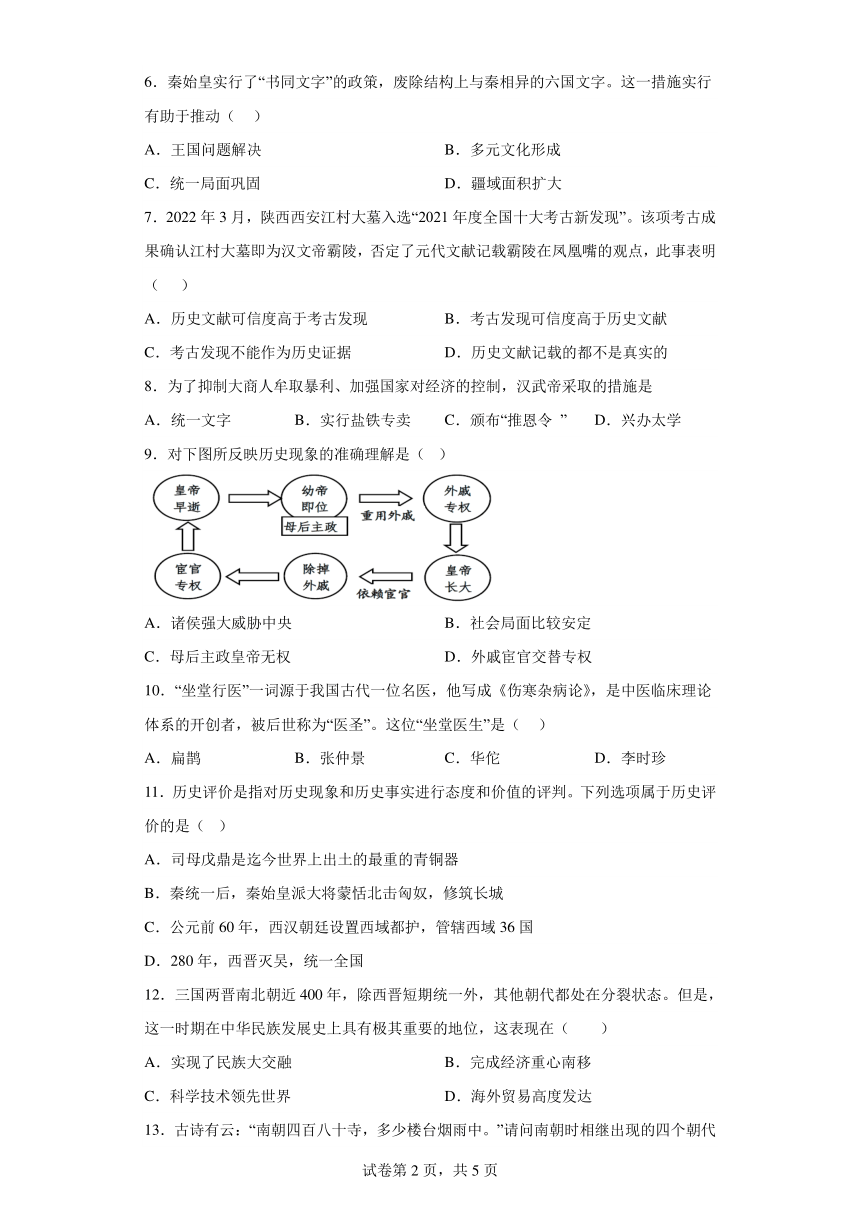

14.下图是北魏时期的陶笼冠俑,该陶俑头戴纱织笼冠,身穿大袖上衣,下穿长裙,腰间系带,是当时着汉装的侍女形象,这种“胡人汉服”的现象主要是因为( )

A.商鞅变法 B.前秦的统一 C.孝文帝改革 D.王安石变法

15.“农圣”贾思勰的《齐民要术》既总结了汉族先进的农业生产技术,又记录了鲜卑族的畜牧经验。这反映了( )

A.北方民族大交融的发展 B.畜牧业居于生产主导地位

C.鲜卑族与汉族习俗相同 D.重庆成为当时的经济中心

二、非选择题:本大题共3小题,第16题15分,第17题14分,第18题6分,共35分。请按要求在答题卡上作答。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前127年,刘彻颁布了史称“推恩令”的诏书,规定诸侯王死后,除嫡长子承袭封国的部分土地外,其余土地由皇帝以“推恩”之名,赐给庶子以为侯国。王国于是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县。

——摘编自张传玺主编《中国文明史》

(1)以下表述是从材料一中得出的,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一所表述的意思,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”;是材料一没有涉及的,请在答题卡对应题号后的括号内填“未涉及”。

A.西汉初期,由于实行了休养生息政策,出现了“文景之治”。( )

B.汉武帝颁布的“推恩令”规定:嫡长子可以承袭封国的部分土地。( )

C.“推恩令”实施后,王国的面积逐渐扩大,且拥有政治特权。( )

(2)根据材料一并结合所学知识,概述“推恩令”实施的作用。

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,……由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——摘编自翦伯赞《中国史十五讲》

(3)根据材料二并结合所学知识,简述汉武帝为实现“精神空间的整合与凝聚”而采取的措施。

材料三 丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。

——摘编自穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(4)根据材料三,简述丝绸之路的起点,并概括丝绸之路功能的转变过程。

(5)综合以上材料并结合所学知识,简析汉朝兴盛的主要原因。

17.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料 战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。

——摘自人教版七年级上册

(1)根据上述材料并结合所学知识,判断以下表述的正误,你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”。

A.战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。( )

B.秦朝时期,出现了百家争鸣的局面。( )

(2)中央电视台“百家讲坛”要播出一期“百家争鸣”的讲座,介绍战国时期的三位著名思想家的主要观点。请你将材料中的相应人物填写在答题卡对应题号后的括号里。

甲:依法治国

乙:民贵君轻

丙:顺应自然

(3)以史为鉴,学以致用。针对校园“暴力”现象,根据你对法家、道家两家思想的理解,谈谈他们如何对待校园“暴力”行为。同学之间相处应该学习哪位思想家的什么观点?

(4)中国传统文化是中华文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化 具有鲜明的民族特色、源远流长、博大精深。我们应如何正确对待中国传统文化?

18.阅读下列材料,完成任务。

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。民族隔阂趋于消除,民族关系趋于和缓,北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。北魏孝文帝的改革,促进了北魏的民族交融。

——摘选自人教版《中国历史》七年级上册

从上述材料中提取信息,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐释或说明。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,条理清楚)

试卷第4页,共5页

1.C

【详解】根据“半坡遗址有密集的房屋,贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏”结合所学知识可知,半坡人生活在新石器时代,其生活方式是农耕定居,C项正确;“集体群居”“采集渔猎”是旧石器时代居民的生活方式,排除AB项;春秋战国时期出现铁犁牛耕,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】材料显示《史记》提出“祖黄帝说”,认为中华民族的共同祖先是黄帝,这种观点有利于强化民族认同,为维护和巩固多民族国家提供心理支持,A项正确;BCD项内容从材料中不能体现,不符合题意,排除。故选A项。

3.B

【详解】根据所学知识可知,约公元前2070年,禹建立我国历史上第一个国家--夏朝,我国漫长的原始社会到此结束,奴隶社会开始了。禹死后,启继承父位。从此,“世袭制”代替“禅让制”,“公天下”变成了“家天下”,B项正确;禅让制,选举制;家,公不符合史实,排除A项;禅让制,世袭制;公,家不符合史实,排除C项;选举制,禅让制;共,家不符合史实,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据题干“纹饰精美”可知技术高超,①符合题意;根据题干“铸造时需要几百个工匠密切配合操作”体现出集中人力进行生产、青铜制造业规模较大,②③符合题意;当时的青铜器主要用于饮食,祭祀和军事,而不是广泛应用于农业生产,④不符合题意。综上所述①②③符合题意,故选A。

5.D

【详解】根据所学可知,晋文公是著名的春秋五霸之一。春秋时期王室衰微,诸侯争霸,社会动荡,故ABC正确但不符合题意。商鞅变法发生在战国时期,D项说法错误,符合题意。故选D。

6.C

【详解】根据所学知识可知,秦朝统一文字,有利于文化的交流与发展,对统一多民族国家的巩固起到了重大作用,C项正确;秦朝并没有实行分封制,因此,秦朝并不存在王国问题,排除A项;统一文字与多元文化的发展之间并没有直接联系,排除B项;统一文字并不能使疆域面积扩大,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】根据材料“考古成果确认江村大墓即为汉文帝霸陵,否定了元代文献记载霸陵在凤凰嘴的观点”表明考古发现可信度高于历史文献,B项正确;历史文献可信度高于考古发现、 考古发现不能作为历史证据和 历史文献记载的都不是真实的这三个表述错误,排除ACD项。故选B项。

8.B

【详解】结合所学知识可知,汉武帝为了抑制大商人的暴利,加强朝廷对社会经济的控制,实行盐铁官营政策,规定盐和铁只能由官府经营,B项正确;秦始皇完成统一后,统一文字,排除A项;汉武帝为了解决王国问题,削弱诸侯王国的实力,加强中央集权,颁布“推恩令”,排除C项;汉武帝接受了董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想。在长安兴办太学,学习儒家经典,儒士进入各级政权机构,排除D项;故选B项。

9.D

【详解】根据题干“外戚专权、宦官专权”和所学知识可知,东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。故图片反映的是外戚宦官交替专权,D项正确;图片中没有涉及诸侯的相关信息,排除A项;东汉中期以后外戚与宦官交替专权,导致政治腐朽不堪,正直的官员受到排挤陷害,社会混乱,排除B项;母后主政皇帝无权仅仅反映了图片的一部分内容,不全面,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据所学知识可知,东汉名医张仲景写出《伤寒杂病论》,是中医临床理论体系的开创者,被后世称为“医圣”,B项正确;扁鹊是春秋战国时的名医、华佗是东汉末年的名医、李时珍是明朝的名医,写成了《本草纲目》,排除ACD项。故选B项。

11.A

【详解】根据“历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度和价值的评判”结合所学知识可知,“司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器”是对司母戊鼎的评判,属于历史评价,A项正确;BCD项都是对历史事件的客观叙述,属于历史史实,排除BCD项。故选A项。

12.A

【详解】三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在实现了民族大交融。魏晋南北朝时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融,A项正确;南宋时期完成经济重心南移,排除B项;科学技术领先世界没有体现“在中华民族发展史上具有极其重要的地位”,排除C项;三国两晋南北朝时期海外贸易不发达,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】依据所学知识可知, 420年——589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,正确的排列顺序是③④①②。故选D。

14.C

【详解】根据材料“北魏时期、胡人汉服”可得出是北魏孝文帝改革,他推行汉化措施,规定说汉语,穿汉服,改汉姓,通汉婚,C项正确;商鞅变法是战国时期秦国“富国强兵”的变法改革,排除A项;前秦的统一使前秦境内的胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,排除B项;王安石变法是北宋朝政的改革,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】根据所学知识,材料中“既总结了汉族先进的农业生产技术,又记录了鲜卑族的畜牧经验”可知《齐民要术》是北魏的农学著作,而魏晋南北朝时期民族融合加强,故材料反映了北方民族融合,A项正确;材料未体现出畜牧业居于生产主导地位,不符合农业社会的特征,排除B项;鲜卑族与汉族习俗相同,在书中没有体现,材料未体现出鲜卑族与汉族习俗相同,排除C项;“重庆成为当时的经济中心”不符合书中内容史实,排除D项。故选A项。

16.(1) 未涉及 正确 错误

(2)作用:诸侯王国势力越来越小,无法抗衡中央,加强了中央集权,巩固了汉朝的统治。

(3)措施:尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想,使儒家的忠君守礼成为大一统政权的精神支柱。

(4)起点:长安;转变过程:由最初的军事和外交之路到后来的商贸道路,最后成为世界上最繁忙的物流大通道。

(5)原因:国家统一,社会安定;汉武帝的雄才大略,为巩固统治采取了一系列措施;丝绸之路的开通。

【详解】(1)判断:A:材料一未涉及“西汉初期,由于实行了休养生息政策,出现了‘文景之治’”,故填未涉及。

B:根据材料一“刘彻颁布了史称‘推恩令’的诏书,规定诸侯王死后,除嫡长子承袭封国的部分土地外”可知题干涉及了“汉武帝颁布的‘推恩令’规定:嫡长子可以承袭封国的部分土地”,故填正确。

C:根据材料一“王国于是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县”可知,“‘推恩令’实施后,王国的面积逐渐扩大,且拥有政治特权”的说法与题干说法相违背,故填错误。

(2)作用:根据材料一“规定诸侯王死后,除嫡长子承袭封国的部分土地外,......王国于是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县”可知作用是诸侯王国势力越来越小,无法抗衡中央,加强了中央集权,巩固了汉朝的统治。

(3)措施:根据材料二“完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚”并结合所学知识可得出措施是:尊崇儒术,汉武帝为实现思想上的大一统,采纳董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家的忠君守礼成为大一统政权的精神支柱。

(4)起点:根据材料三“由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲”可得出起点是长安;

转变过程:根据材料三“丝绸之路最初是军事路、外交路”、“之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道”可知由最初的军事和外交之路到后来的商贸道路,最后成为世界上最繁忙的物流大通道。

(5)原因:根据题干涉及的汉武帝为巩固统治采取的措施和丝绸之路并结合所学知识可得出原因是:国家统一,社会安定;汉武帝的雄才大略,为巩固统治采取了一系列措施;丝绸之路的开通。

17.(1) 正确 错误

(2)韩非;孟子;庄子

(3)观点:法家主张以法治国,对待校园暴力严惩不贷;道家主张顺应自然,对待校园暴力会任其发展;同学之间相处应该学习儒家的思想主张,儒家提倡“仁者爱人”。

(4)对待:对待中国的传统文化我们应该“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的内容,必须移风易俗,自觉地加以改造或剔除。

【详解】(1)A.根据所学知识可知,战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,故题干正确。

B.根据所学知识可知,春秋战国时期,形成百家争鸣的局面,故题干错误。

(2)甲:“依法治国”是法家的主张,图示人物韩非是法家代表人物,故甲处填写韩非。

乙:“民贵君轻”的是战国时期孟子的观点,故乙处填写孟子。

丙:“顺应自然”是道家的思想主张,图示人物庄子是道家的代表人物,故丙处填写庄子。

(3)观点:针对校园“暴力”事件,法家主张以法治国,对待校园暴力严惩不贷;道家主张顺应自然,对待校园暴力会任其发展;根据所学知识可知,同学之间相处应该学习儒家的思想主张,儒家提倡“仁者爱人”。

(4)对待:如何对待中国传统文化:根据所学知识可知,对待中国的传统文化我们应该“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的内容,必须移风易俗,自觉地加以改造或剔除。

18.观点:北魏孝文帝改革顺应了历史发展的潮流。

阐述:魏晋南北朝以来,内迁的各族人民与当地的汉人错居杂处,开始过着定居生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来的从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装和用具等。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁,内迁各族人民大多已使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜欢。北魏孝文帝顺应了这一历史发展趋势,进行汉化改革,进一步推动了当时的民族融合,也丰富了中华民族的物质文化和精神文化。

【详解】观点:根据题干信息“魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,……北魏孝文帝的改革,促进了北魏的民族交融”可得出观点:北魏孝文帝改革顺应了历史发展的潮流。

阐述:围绕观点,从魏晋南北朝以来,少数民族内迁发生的生活变化与影响,北魏孝文帝改革的内容与影响等方面进行阐述,符合史实,言之有理即可,如:魏晋南北朝以来,内迁的各族人民与当地的汉人错居杂处,开始过着定居生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来的从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装和用具等。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁,内迁各族人民大多已使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜欢。北魏孝文帝顺应了这一历史发展趋势,进行汉化改革,进一步推动了当时的民族融合,也丰富了中华民族的物质文化和精神文化。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

七年级历史试题卷

注意事项:

1.测试时间:45分钟,满分:50分。试题卷总页数:6页。

2.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷、草稿纸上答题无效。

3.需要填涂的地方,一律用2B铅笔涂满涂黑。需要书写的地方一律用0.5MM签字笔书写。

4.答题前,务必将自己的姓名、监测号填写在答题卡规定的位置上。

5.测试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在备选答案中只有一项是符合题目要求的。请将正确答案的英文字母代号正确填涂在答题卡对应题号的选项中。

1.考古学家发现,陕西省西安市东郊淄桥区的半坡遗址有密集的房屋,贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏。据此推断,半坡人的生产生活方式是

A.集体群居 B.采集渔猎 C.农耕定居 D.铁犁牛耕

2.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先,还是匈奴人、鲜卑人的共同祖先。材料体现的观念是( )

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

3.《中华上下五千年》,在书中有这么一段话:“禹死后,启继承父位,从此……制代替……制,……天下变成……天下”。你知道残缺部分是什么吗?( )

A.禅让制,选举制;家,公 B.世袭制,禅让制;公,家

C.禅让制,世袭制;公,家 D.选举制,禅让制;共,家

4.司母戊鼎是迄今世界上出土的重量最重的青铜器。其纹饰精美,铸造时需要几百个工匠密切配合操作。以上内容能解读出的历史信息有

①商代青铜铸造业技术高超 ②商王朝能集中人力物力进行生产

③商代青铜铸造业规模较大 ④青铜器广泛应用于农业生产领域

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

5.2017年的古装励志剧《重耳传》根据晋文公重耳的真实历史故事改编,讲述了重耳历经宫斗、流亡、复国、称霸的传奇人生,是一部春秋版的王子历险记,下列哪一个不属于《重耳传》相关的历史背景( )

A.王室衰微 B.诸侯争霸 C.社会动荡 D.商鞅变法

6.秦始皇实行了“书同文字”的政策,废除结构上与秦相异的六国文字。这一措施实行有助于推动( )

A.王国问题解决 B.多元文化形成

C.统一局面巩固 D.疆域面积扩大

7.2022年3月,陕西西安江村大墓入选“2021年度全国十大考古新发现”。该项考古成果确认江村大墓即为汉文帝霸陵,否定了元代文献记载霸陵在凤凰嘴的观点,此事表明( )

A.历史文献可信度高于考古发现 B.考古发现可信度高于历史文献

C.考古发现不能作为历史证据 D.历史文献记载的都不是真实的

8.为了抑制大商人牟取暴利、加强国家对经济的控制,汉武帝采取的措施是

A.统一文字 B.实行盐铁专卖 C.颁布“推恩令 ” D.兴办太学

9.对下图所反映历史现象的准确理解是( )

A.诸侯强大威胁中央 B.社会局面比较安定

C.母后主政皇帝无权 D.外戚宦官交替专权

10.“坐堂行医”一词源于我国古代一位名医,他写成《伤寒杂病论》,是中医临床理论体系的开创者,被后世称为“医圣”。这位“坐堂医生”是( )

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍

11.历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度和价值的评判。下列选项属于历史评价的是( )

A.司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器

B.秦统一后,秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,修筑长城

C.公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,管辖西域36国

D.280年,西晋灭吴,统一全国

12.三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在( )

A.实现了民族大交融 B.完成经济重心南移

C.科学技术领先世界 D.海外贸易高度发达

13.古诗有云:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”请问南朝时相继出现的四个朝代是( )

①梁 ②陈 ③宋 ④齐

A.①②③④ B.②①③④ C.③②①④ D.③④①②

14.下图是北魏时期的陶笼冠俑,该陶俑头戴纱织笼冠,身穿大袖上衣,下穿长裙,腰间系带,是当时着汉装的侍女形象,这种“胡人汉服”的现象主要是因为( )

A.商鞅变法 B.前秦的统一 C.孝文帝改革 D.王安石变法

15.“农圣”贾思勰的《齐民要术》既总结了汉族先进的农业生产技术,又记录了鲜卑族的畜牧经验。这反映了( )

A.北方民族大交融的发展 B.畜牧业居于生产主导地位

C.鲜卑族与汉族习俗相同 D.重庆成为当时的经济中心

二、非选择题:本大题共3小题,第16题15分,第17题14分,第18题6分,共35分。请按要求在答题卡上作答。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 公元前127年,刘彻颁布了史称“推恩令”的诏书,规定诸侯王死后,除嫡长子承袭封国的部分土地外,其余土地由皇帝以“推恩”之名,赐给庶子以为侯国。王国于是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县。

——摘编自张传玺主编《中国文明史》

(1)以下表述是从材料一中得出的,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一所表述的意思,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”;是材料一没有涉及的,请在答题卡对应题号后的括号内填“未涉及”。

A.西汉初期,由于实行了休养生息政策,出现了“文景之治”。( )

B.汉武帝颁布的“推恩令”规定:嫡长子可以承袭封国的部分土地。( )

C.“推恩令”实施后,王国的面积逐渐扩大,且拥有政治特权。( )

(2)根据材料一并结合所学知识,概述“推恩令”实施的作用。

材料二 华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚,……由秦汉帝国开创的这一民族共同体总是能够重新走上统一、安定的大道,重现蓬勃生机。

——摘编自翦伯赞《中国史十五讲》

(3)根据材料二并结合所学知识,简述汉武帝为实现“精神空间的整合与凝聚”而采取的措施。

材料三 丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲。

——摘编自穆涛《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

(4)根据材料三,简述丝绸之路的起点,并概括丝绸之路功能的转变过程。

(5)综合以上材料并结合所学知识,简析汉朝兴盛的主要原因。

17.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料 战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。

——摘自人教版七年级上册

(1)根据上述材料并结合所学知识,判断以下表述的正误,你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“正确”;不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“错误”。

A.战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。( )

B.秦朝时期,出现了百家争鸣的局面。( )

(2)中央电视台“百家讲坛”要播出一期“百家争鸣”的讲座,介绍战国时期的三位著名思想家的主要观点。请你将材料中的相应人物填写在答题卡对应题号后的括号里。

甲:依法治国

乙:民贵君轻

丙:顺应自然

(3)以史为鉴,学以致用。针对校园“暴力”现象,根据你对法家、道家两家思想的理解,谈谈他们如何对待校园“暴力”行为。同学之间相处应该学习哪位思想家的什么观点?

(4)中国传统文化是中华文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化 具有鲜明的民族特色、源远流长、博大精深。我们应如何正确对待中国传统文化?

18.阅读下列材料,完成任务。

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。民族隔阂趋于消除,民族关系趋于和缓,北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。北魏孝文帝的改革,促进了北魏的民族交融。

——摘选自人教版《中国历史》七年级上册

从上述材料中提取信息,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐释或说明。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,条理清楚)

试卷第4页,共5页

1.C

【详解】根据“半坡遗址有密集的房屋,贮藏用的粮穴和饲养牲畜的圈栏”结合所学知识可知,半坡人生活在新石器时代,其生活方式是农耕定居,C项正确;“集体群居”“采集渔猎”是旧石器时代居民的生活方式,排除AB项;春秋战国时期出现铁犁牛耕,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】材料显示《史记》提出“祖黄帝说”,认为中华民族的共同祖先是黄帝,这种观点有利于强化民族认同,为维护和巩固多民族国家提供心理支持,A项正确;BCD项内容从材料中不能体现,不符合题意,排除。故选A项。

3.B

【详解】根据所学知识可知,约公元前2070年,禹建立我国历史上第一个国家--夏朝,我国漫长的原始社会到此结束,奴隶社会开始了。禹死后,启继承父位。从此,“世袭制”代替“禅让制”,“公天下”变成了“家天下”,B项正确;禅让制,选举制;家,公不符合史实,排除A项;禅让制,世袭制;公,家不符合史实,排除C项;选举制,禅让制;共,家不符合史实,排除D项。故选B项。

4.A

【详解】根据题干“纹饰精美”可知技术高超,①符合题意;根据题干“铸造时需要几百个工匠密切配合操作”体现出集中人力进行生产、青铜制造业规模较大,②③符合题意;当时的青铜器主要用于饮食,祭祀和军事,而不是广泛应用于农业生产,④不符合题意。综上所述①②③符合题意,故选A。

5.D

【详解】根据所学可知,晋文公是著名的春秋五霸之一。春秋时期王室衰微,诸侯争霸,社会动荡,故ABC正确但不符合题意。商鞅变法发生在战国时期,D项说法错误,符合题意。故选D。

6.C

【详解】根据所学知识可知,秦朝统一文字,有利于文化的交流与发展,对统一多民族国家的巩固起到了重大作用,C项正确;秦朝并没有实行分封制,因此,秦朝并不存在王国问题,排除A项;统一文字与多元文化的发展之间并没有直接联系,排除B项;统一文字并不能使疆域面积扩大,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】根据材料“考古成果确认江村大墓即为汉文帝霸陵,否定了元代文献记载霸陵在凤凰嘴的观点”表明考古发现可信度高于历史文献,B项正确;历史文献可信度高于考古发现、 考古发现不能作为历史证据和 历史文献记载的都不是真实的这三个表述错误,排除ACD项。故选B项。

8.B

【详解】结合所学知识可知,汉武帝为了抑制大商人的暴利,加强朝廷对社会经济的控制,实行盐铁官营政策,规定盐和铁只能由官府经营,B项正确;秦始皇完成统一后,统一文字,排除A项;汉武帝为了解决王国问题,削弱诸侯王国的实力,加强中央集权,颁布“推恩令”,排除C项;汉武帝接受了董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想。在长安兴办太学,学习儒家经典,儒士进入各级政权机构,排除D项;故选B项。

9.D

【详解】根据题干“外戚专权、宦官专权”和所学知识可知,东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。故图片反映的是外戚宦官交替专权,D项正确;图片中没有涉及诸侯的相关信息,排除A项;东汉中期以后外戚与宦官交替专权,导致政治腐朽不堪,正直的官员受到排挤陷害,社会混乱,排除B项;母后主政皇帝无权仅仅反映了图片的一部分内容,不全面,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】根据所学知识可知,东汉名医张仲景写出《伤寒杂病论》,是中医临床理论体系的开创者,被后世称为“医圣”,B项正确;扁鹊是春秋战国时的名医、华佗是东汉末年的名医、李时珍是明朝的名医,写成了《本草纲目》,排除ACD项。故选B项。

11.A

【详解】根据“历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度和价值的评判”结合所学知识可知,“司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器”是对司母戊鼎的评判,属于历史评价,A项正确;BCD项都是对历史事件的客观叙述,属于历史史实,排除BCD项。故选A项。

12.A

【详解】三国两晋南北朝近400年,除西晋短期统一外,其他朝代都处在分裂状态。但是,这一时期在中华民族发展史上具有极其重要的地位,这表现在实现了民族大交融。魏晋南北朝时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融,A项正确;南宋时期完成经济重心南移,排除B项;科学技术领先世界没有体现“在中华民族发展史上具有极其重要的地位”,排除C项;三国两晋南北朝时期海外贸易不发达,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】依据所学知识可知, 420年——589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,正确的排列顺序是③④①②。故选D。

14.C

【详解】根据材料“北魏时期、胡人汉服”可得出是北魏孝文帝改革,他推行汉化措施,规定说汉语,穿汉服,改汉姓,通汉婚,C项正确;商鞅变法是战国时期秦国“富国强兵”的变法改革,排除A项;前秦的统一使前秦境内的胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,排除B项;王安石变法是北宋朝政的改革,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】根据所学知识,材料中“既总结了汉族先进的农业生产技术,又记录了鲜卑族的畜牧经验”可知《齐民要术》是北魏的农学著作,而魏晋南北朝时期民族融合加强,故材料反映了北方民族融合,A项正确;材料未体现出畜牧业居于生产主导地位,不符合农业社会的特征,排除B项;鲜卑族与汉族习俗相同,在书中没有体现,材料未体现出鲜卑族与汉族习俗相同,排除C项;“重庆成为当时的经济中心”不符合书中内容史实,排除D项。故选A项。

16.(1) 未涉及 正确 错误

(2)作用:诸侯王国势力越来越小,无法抗衡中央,加强了中央集权,巩固了汉朝的统治。

(3)措施:尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想,使儒家的忠君守礼成为大一统政权的精神支柱。

(4)起点:长安;转变过程:由最初的军事和外交之路到后来的商贸道路,最后成为世界上最繁忙的物流大通道。

(5)原因:国家统一,社会安定;汉武帝的雄才大略,为巩固统治采取了一系列措施;丝绸之路的开通。

【详解】(1)判断:A:材料一未涉及“西汉初期,由于实行了休养生息政策,出现了‘文景之治’”,故填未涉及。

B:根据材料一“刘彻颁布了史称‘推恩令’的诏书,规定诸侯王死后,除嫡长子承袭封国的部分土地外”可知题干涉及了“汉武帝颁布的‘推恩令’规定:嫡长子可以承袭封国的部分土地”,故填正确。

C:根据材料一“王国于是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县”可知,“‘推恩令’实施后,王国的面积逐渐扩大,且拥有政治特权”的说法与题干说法相违背,故填错误。

(2)作用:根据材料一“规定诸侯王死后,除嫡长子承袭封国的部分土地外,......王国于是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县”可知作用是诸侯王国势力越来越小,无法抗衡中央,加强了中央集权,巩固了汉朝的统治。

(3)措施:根据材料二“完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚”并结合所学知识可得出措施是:尊崇儒术,汉武帝为实现思想上的大一统,采纳董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家的忠君守礼成为大一统政权的精神支柱。

(4)起点:根据材料三“由长安到西域,到中亚,到西亚,再绵延至欧洲”可得出起点是长安;

转变过程:根据材料三“丝绸之路最初是军事路、外交路”、“之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道”可知由最初的军事和外交之路到后来的商贸道路,最后成为世界上最繁忙的物流大通道。

(5)原因:根据题干涉及的汉武帝为巩固统治采取的措施和丝绸之路并结合所学知识可得出原因是:国家统一,社会安定;汉武帝的雄才大略,为巩固统治采取了一系列措施;丝绸之路的开通。

17.(1) 正确 错误

(2)韩非;孟子;庄子

(3)观点:法家主张以法治国,对待校园暴力严惩不贷;道家主张顺应自然,对待校园暴力会任其发展;同学之间相处应该学习儒家的思想主张,儒家提倡“仁者爱人”。

(4)对待:对待中国的传统文化我们应该“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的内容,必须移风易俗,自觉地加以改造或剔除。

【详解】(1)A.根据所学知识可知,战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,故题干正确。

B.根据所学知识可知,春秋战国时期,形成百家争鸣的局面,故题干错误。

(2)甲:“依法治国”是法家的主张,图示人物韩非是法家代表人物,故甲处填写韩非。

乙:“民贵君轻”的是战国时期孟子的观点,故乙处填写孟子。

丙:“顺应自然”是道家的思想主张,图示人物庄子是道家的代表人物,故丙处填写庄子。

(3)观点:针对校园“暴力”事件,法家主张以法治国,对待校园暴力严惩不贷;道家主张顺应自然,对待校园暴力会任其发展;根据所学知识可知,同学之间相处应该学习儒家的思想主张,儒家提倡“仁者爱人”。

(4)对待:如何对待中国传统文化:根据所学知识可知,对待中国的传统文化我们应该“取其精华,去其糟粕”,批判继承,古为今用。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的内容,必须移风易俗,自觉地加以改造或剔除。

18.观点:北魏孝文帝改革顺应了历史发展的潮流。

阐述:魏晋南北朝以来,内迁的各族人民与当地的汉人错居杂处,开始过着定居生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来的从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装和用具等。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁,内迁各族人民大多已使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜欢。北魏孝文帝顺应了这一历史发展趋势,进行汉化改革,进一步推动了当时的民族融合,也丰富了中华民族的物质文化和精神文化。

【详解】观点:根据题干信息“魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,……北魏孝文帝的改革,促进了北魏的民族交融”可得出观点:北魏孝文帝改革顺应了历史发展的潮流。

阐述:围绕观点,从魏晋南北朝以来,少数民族内迁发生的生活变化与影响,北魏孝文帝改革的内容与影响等方面进行阐述,符合史实,言之有理即可,如:魏晋南北朝以来,内迁的各族人民与当地的汉人错居杂处,开始过着定居生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来的从事畜牧业生产的习惯转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装和用具等。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁,内迁各族人民大多已使用汉语,西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜欢。北魏孝文帝顺应了这一历史发展趋势,进行汉化改革,进一步推动了当时的民族融合,也丰富了中华民族的物质文化和精神文化。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

同课章节目录