福建省福州第一中学2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州第一中学2023-2024学年高一上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-18 15:43:59 | ||

图片预览

文档简介

福州第一中学2023-2024学年高一上学期期末考试

历史试卷

(完卷75分钟 满分100分)

一、选择题(本大题共32小题,每小题2分,共64分。下列每小题所给选项只有一项符合题意,请将正确答案填写在答题卷上。)

1.陶寺遗址发现的城址规模宏大,不同阶层的人有不同的居住区,各区域有明确的职能分工,功能齐备。墓葬有大、中、小型,随葬品多寡不等,有大型石磐以及玉、石制作的礼器,也有的墓一无所有。据此可知,这一时期

A.社会分工十分鲜明B.早期国家不断发展

C.多元一体格局形成D.阶级阶层分化明显

2.西周时期楚王熊渠自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,而春秋时期楚国令尹子囊则说“赫赫楚国……抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”。这一变化反映了

A、礼崩乐坏局面B.国家统一趋势的加强

C.华夏认同增强D.儒家思想受诸侯认同

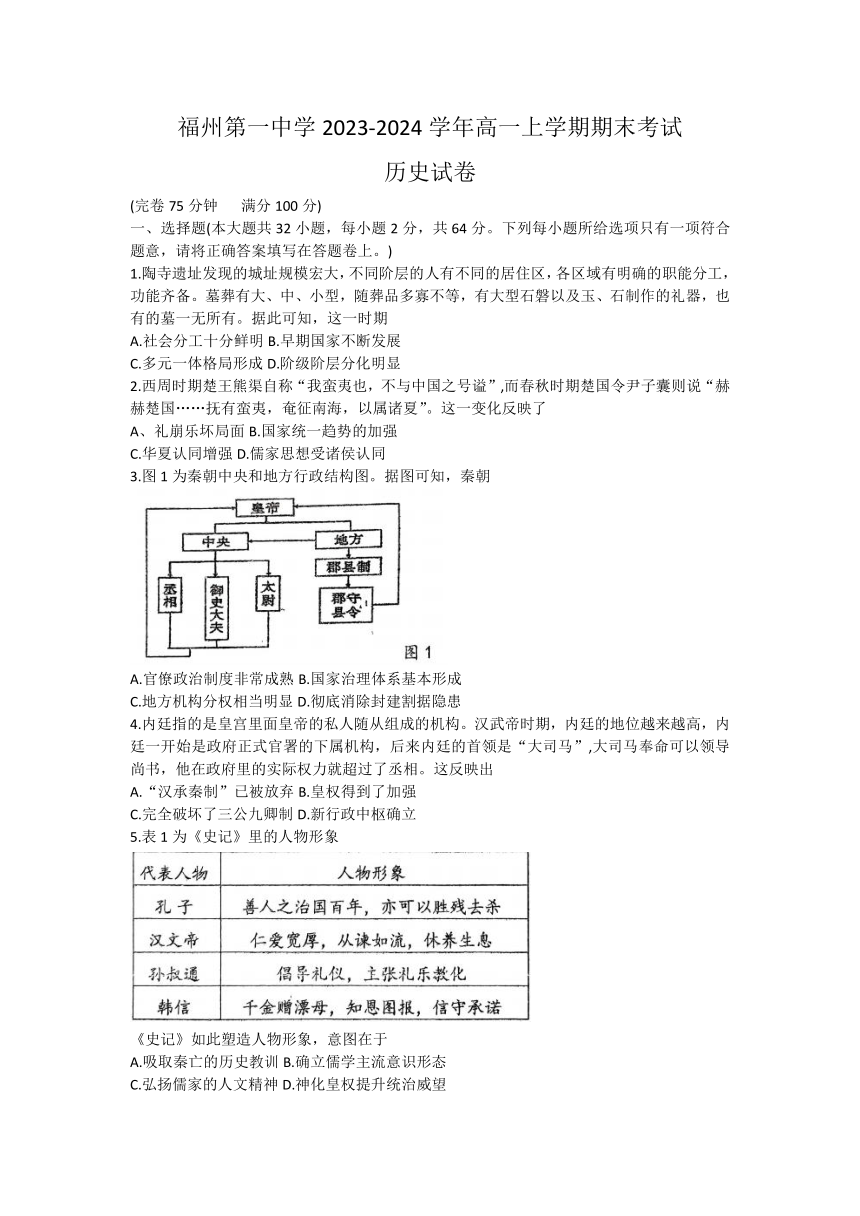

3.图1为秦朝中央和地方行政结构图。据图可知,秦朝

A.官僚政治制度非常成熟B.国家治理体系基本形成

C.地方机构分权相当明显D.彻底消除封建割据隐患

4.内廷指的是皇宫里面皇帝的私人随从组成的机构。汉武帝时期,内廷的地位越来越高,内廷一开始是政府正式官署的下属机构,后来内廷的首领是“大司马”,大司马奉命可以领导尚书,他在政府里的实际权力就超过了丞相。这反映出

A.“汉承秦制”已被放弃B.皇权得到了加强

C.完全破坏了三公九卿制D.新行政中枢确立

5.表1为《史记》里的人物形象

《史记》如此塑造人物形象,意图在于

A.吸取秦亡的历史教训B.确立儒学主流意识形态

C.弘扬儒家的人文精神D.神化皇权提升统治威望

6.受董仲舒强调天人感应学说的影响,灾异发生时君主发表“罪己诏”在汉武帝时形成了制度。孝文帝是北魏时首位下发“罪己诏”的皇帝,并先后五次颁发“罪己诏”检讨过失。这说明北魏

A.君主权力受强力制约B.灾异现象多于西汉

C.治国理念受儒学影响D.天人感应思想形成

7.安史之乱后,百姓田地“多被殷富之家、官吏吞并”,大量的自耕农成为地主的佃户。寄庄户、寄住户、客户、逃户和隐户在户口总数中占了很大的比例。这一状况

A.引发了藩镇割据B。促进了人口迁徙

C.加剧了农业衰退D.推动了税制改革

8. 唐高祖、唐太宗虽尊李耳为祖却以儒学为主,高宗虽精于儒术而归心于佛道,武则天虽称道却以佛教治国,唐玄宗时期虽然道教大炽,但佛教依然强盛。这体现了

A.三教并行的思想局面B.统治者重视宗教治国

C.儒学失去了正统地位D.佛教和道教广泛传播

9.唐代是中国文学发展的高峰,诗歌创作进入黄金时代,以下唐朝各个时期的诗歌成就

A.表明唐诗由最初繁盛逐渐走向没落B.推动了唐朝科举取士重视诗词歌赋

C.凸显了唐朝在科技领域的巨大成就D.反映唐代不同时期的社会发展状况

10.如果把“丝绸之路”“文成公主入藏”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个主题,适合作为主题名称的是

A.繁荣与开放的社会B. 国家的强盛和统一

C.政权分立民族交融D.王朝重视对外交往

11.宋太祖在基本平定南方后,把主要将领的兵权收归中央,抽调各地精兵强将充实中央禁军;此后,中央派文官担任地方长官,各地财政转运中央成为常态。这些措施

A.大大强化了中央集权B.为统一奠定了经济基础

C.提升了军队作战能力D.打击了世家大族的势力

12.柳诒徵在《中国文化史》中指出:“盖宋之政治,士大夫之政治也。”余英时在《朱熹的历史世界》一书中说:“宋代士阶层不仅是文化主体,而且也是一定程度的政治主体。”与两位学者的观点相关的重要因素是

A.选官制度的发展完善B.崇文抑武成为基本国策

C.官僚政治的基本成熟D.程朱理学受到官方尊崇

13.从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上逐渐成为统一和不可分割的整体。这有利于

A.民族交融加强 B.经济重心北移

C.专制皇权发展D.南北方同质化

14.我国古代的地方行政区划是根据两个原则划分的:一是山川形便,另一个是犬牙交错。有一个朝代在划分省级行政区划时把“犬牙交错”原则运用到了极致,其最主要的目的就是防止地方割据。材料所指的是

A.秦朝郡县制度 B.汉朝刺史制度 C.辽朝南北面官制 D.元朝行省制度

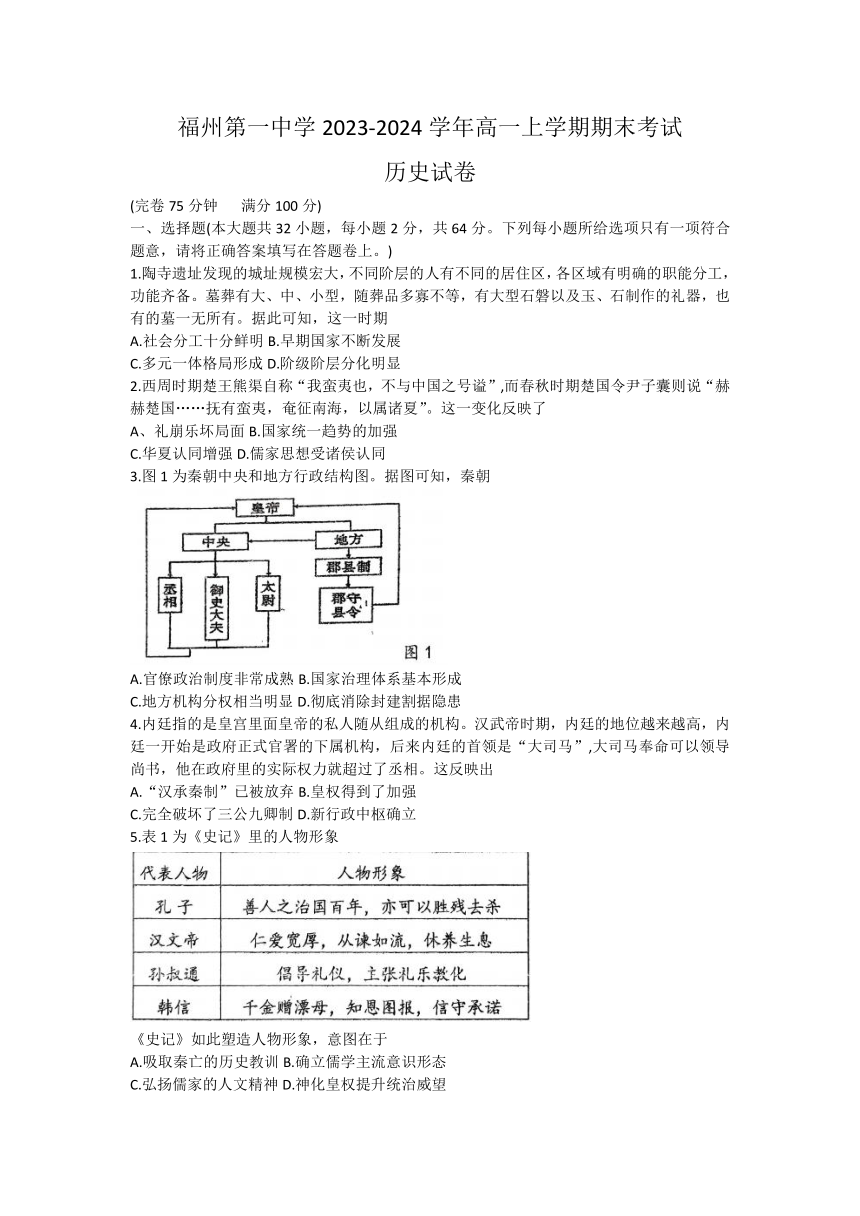

15.图2为唐宋时期南北方人口密度图,该图可用于研究

A.自然经济的解体B.门第观念的松动C.经济重心的南移D.高产作物的传入

16.据统计,元杂剧中涉及关羽的戏多达13种,元杂剧不仅把关羽塑造成了一位有勇有智、有胆有识、威武雄壮、气节忠贞的英雄形象,同时还把关羽塑造成一个执法如山、不徇私情的清官形象。这体现了元杂剧

A.提升了艺人的政治地位B.承载着民众的愿望诉求

C.促进了各民族间的交融D.吸收了京剧的表演风格

17.有学者指出:“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁;这一说法,用来说明、清两代是可以的。若论汉、唐、宋诸代,总不能说:一切由皇帝专制。”该结论的主要依据是,明清

A.司礼监获得批红权B.废除宰相以加强专制

C.军机处行政效率高D.实行奏折制强化皇权

18.1793年,马戛尔尼使团来华,乾隆帝在驳回英人所请各项后申饬群臣:“(英王)或因不遂所欲,心怀觖望(不满而怨恨)……或于澳门地方串通勾结,欲滋事端,不可不预为之防。”这表明清朝统治者

A.严禁与海外各国进行通商B.无力挽救清朝统治危机

C.对西方侵略野心有所察觉D.已认识到中英国力差距

19.清朝雍正帝说:“凡士农工商,皆食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。”这段话表明的意思是

A.士为四民之首B.实干才能兴邦 C.工商亦为国本 D.农为立国之本

20.明末思想家李贽认为富与贵是人之所欲,不存在没有私心之人。个体物质需求的满足是个人生存和发展的必需,虽圣贤概莫能外。他把个体感性存在提升到本体论高度,肯定了人的自然本性和生命欲求。这一观点

A.彻底否定了传统儒学B.顺应了商品经济发展的要求

C.得到民众广泛的支持D.导致了社会道德水平的滑坡

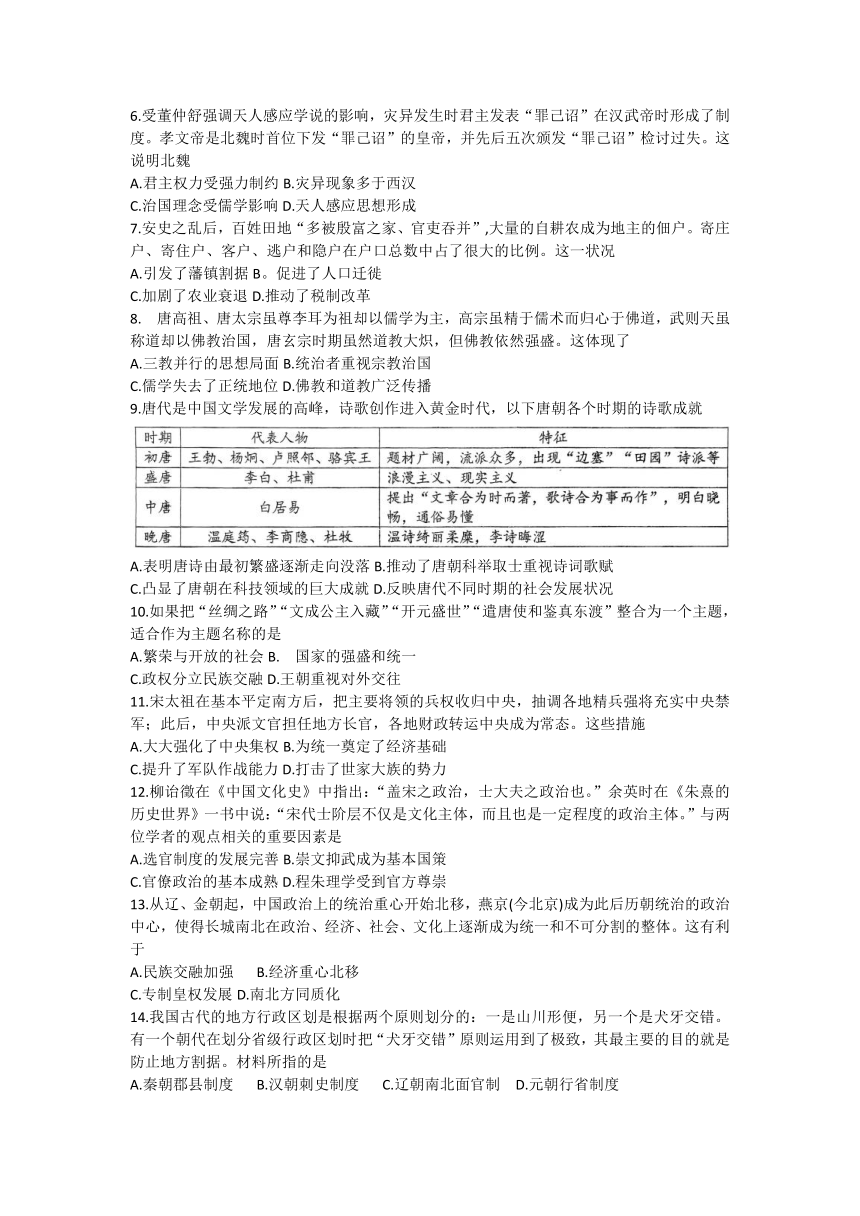

21.以图证史是史学研究的方法之一,图3、图4均出自英国人埃德加·霍尔特的《对中国的两次鸦片战争》一书。这些图片可以用来说明在两次鸦片战争中

A.中国军民抵抗外国侵略B.英军陆上作战计划未得逞

C.中国社会矛盾发生变化D.中国陷入了内忧外患之中

22.表3是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是

A.不同史料对人物的记载不同B.不同的描述体现人物的多面性

C、不同立场影响对人物的描述D.不同时期对人物描述有所侧重

23.马勇在《甲午战争十二讲——温情敬意看历史》中说:“我想甲午战争真正带给中国的教训和启示就是如李鸿章所讲的‘一场战争让中国付出了巨大代价,但是终于把中国长长的大梦惊醒了’,中国终于在悲情的状态下重新出发了。”该学者认为

A.民族危机引发了民族觉醒B.李鸿章是反思甲午战争第一人

C.温情敬意是主要历史史观D.甲午战争让中国彻底摆脱沉沦

24.1896-1897年,梁启超主持《时务报》期间,撰写并刊发《变法通议》《古议院考》《商战论》等文章。受此影响,谭嗣同等人陆续发表了《中国自强策》等百余篇政论文章。由此可知,当时维新派

A.坚定了民主共和的理想信念B.开启关注西方政治的先河

C.肩负起挽救民族危亡的使命D.受到知识分子的普遍支持

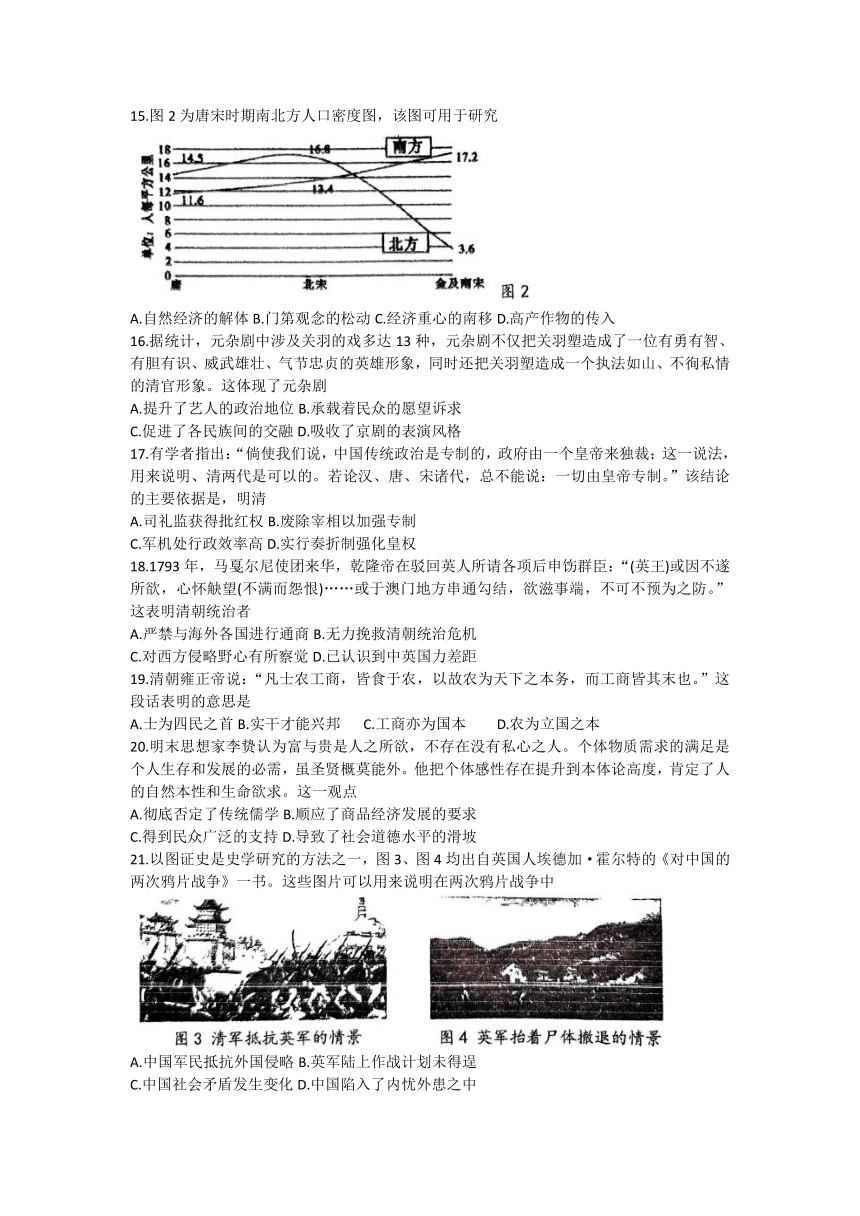

25.图5漫画选自1911年11月9日出版的《盛京时报》,题为《疮痍满目》。该漫画创作的背景是

A.清朝黑暗统治彻底结束B.革命形势的快速发展

C.北洋军阀集团陷入分裂D.瓜分中国狂潮的兴起

26.民国七年,孙中山在《建国方略·自序》中怀着痛苦的心情回顾以往的历史:“夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣!”这反映了当时中国

A.两千多年的封建制度宣告结束B.民主共和的理念尚未广泛传播

C.新文化运动没有办法开启民智D.专制遗毒导致了地方军阀割据

27.从1912—1916年,北洋政府颁布的有关发展实业的条例、章程、细则、法规达86项之多,主要包括简化企业注册手续、奖励工商业发展、提供资金信贷、减免捐税、推广引导等。这些法规和政策

A.改善了民族资本主义的发展环境B.扭转了中国工业结构不合理的局面

C.使中国经济摆脱了半殖民地特征D.彻底清除了民族资本主义发展障碍

28.中国的产业工人在1913年只有60多万人,到“五四”之前,达到了200万人。随着近代工业的发展,工人阶级逐渐成长,并于五四运动时期开始表现出不可估量的阶级力量,产生其政治代表已是大势所趋。材料可用于说明

A.五四运动过程具有曲折性B.工农武装割据理论符合中国的国情

C.第一次国共合作的必要性D.中国共产党的诞生具有历史必然性

29.1925年3月,孙中山先生在北京逝世,留下遗嘱:“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。”这里所说“共同奋斗”的主要成果是

A.推翻了袁世凯的统治B.基本上推翻了北洋军阀的统治

C.结束了封建专制制度D.开创了中国民主革命的新道路

30.据统计,1931年4月,全国的中共党员,除苏区外,不足11500人;城市中的党员人数仅4000人左右,其中工人党员人数不足一半;受共产党领导的有组织的工人,除满洲外,不足千人,而且这个数字还在不断减少。这种变化可说明

A. 中国革命目标发生变化B.根据地的群众基础较薄弱

C.中共工作重心发生转移D.红军第五次反“围剿”失利

31、表4是1933—1936年中国轻工业平均增长指数表,此表可以直接说明

A.轻、重工业发展不平衡B.官僚资本巧取豪夺

C.帝国主义对中国的侵略D.民族工业较快发展

32.1936年8月,中国共产党中央委员会在致中国国民党中央委员会并转全体国民党员的信中,批评了国民党的内战政策和不抵抗行为,并重申了中国共产党停止内战,一致抗日的主张。这反映了当时的中国共产党

A. 以中华民族的整体利益为重B.斗争策略中出现“左”倾错误

C.坚决维护抗日民族统一战线D.实现了由幼稚走向成熟的转变

二、非选择题。(本大题共3小题,每小题12分,共36分。请在答题卷上作答。)

33.阅读材料,回答问题。 (12分)

材料 表5是某一中国古代历史教学目录第四讲及第一条子目。

根据所学知识,仿照第一条子目,为该讲补充三条子目。(可从政治、经济、思想、文化、边疆等角度思考,每条子目下需写3个史实。)

34.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 孔乙己是中国近代文学巨匠鲁迅笔下的一个经典小说人物,作为一个没有考上秀才的书生,孔乙己是小说中咸亨酒店里“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,他懂得茴香豆的“茴”字的四种写法,端着读书人的架子,有点自恃清高,却没有经济来源,也不愿意从事体力劳动赚钱,虽然写得一笔好字可以替人抄书换饭吃,但又好喝懒做,不得不偶然做些偷窃的事,也不时因而被打,他的穷酸书生气和脸上的伤痕,成为咸亨酒店里一众镇民的笑料。后来孔乙己因偷窃被打断了腿,用手爬到咸亨酒店喝了最后一碗酒后,久久没再出现,“大约……的确死了”。注:“长衫”是读书人身份和地位的象征。

——《“孔乙己文学”引发谁的焦虑 》

(1)据材料分析孔乙己“站着喝酒而穿长衫”的形象是怎样炼成的 (4分)

(2)作为19世纪末20世纪初一个底层知识分子,孔乙己能否脱下长衫而自谋其他出路 请结合所学知识及对历史的理解,进行合理阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)(8分)

35.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

红色旅游资源作为宝贵的历史遗产,是中国共产党领导人民进行革命、建设和改革开放的历史记载,反映着革命先辈的崇高革命精神。红色旅游资源也因为是革命精神的承载客体而具有了深刻的精神内涵。

围绕“红色旅游”,选取以上任意一幅图片,以导游身份向游客宣讲红色历史、传播革命精神。(要求:主题鲜明,史实准确,符合逻辑。)

历史试卷

(完卷75分钟 满分100分)

一、选择题(本大题共32小题,每小题2分,共64分。下列每小题所给选项只有一项符合题意,请将正确答案填写在答题卷上。)

1.陶寺遗址发现的城址规模宏大,不同阶层的人有不同的居住区,各区域有明确的职能分工,功能齐备。墓葬有大、中、小型,随葬品多寡不等,有大型石磐以及玉、石制作的礼器,也有的墓一无所有。据此可知,这一时期

A.社会分工十分鲜明B.早期国家不断发展

C.多元一体格局形成D.阶级阶层分化明显

2.西周时期楚王熊渠自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,而春秋时期楚国令尹子囊则说“赫赫楚国……抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”。这一变化反映了

A、礼崩乐坏局面B.国家统一趋势的加强

C.华夏认同增强D.儒家思想受诸侯认同

3.图1为秦朝中央和地方行政结构图。据图可知,秦朝

A.官僚政治制度非常成熟B.国家治理体系基本形成

C.地方机构分权相当明显D.彻底消除封建割据隐患

4.内廷指的是皇宫里面皇帝的私人随从组成的机构。汉武帝时期,内廷的地位越来越高,内廷一开始是政府正式官署的下属机构,后来内廷的首领是“大司马”,大司马奉命可以领导尚书,他在政府里的实际权力就超过了丞相。这反映出

A.“汉承秦制”已被放弃B.皇权得到了加强

C.完全破坏了三公九卿制D.新行政中枢确立

5.表1为《史记》里的人物形象

《史记》如此塑造人物形象,意图在于

A.吸取秦亡的历史教训B.确立儒学主流意识形态

C.弘扬儒家的人文精神D.神化皇权提升统治威望

6.受董仲舒强调天人感应学说的影响,灾异发生时君主发表“罪己诏”在汉武帝时形成了制度。孝文帝是北魏时首位下发“罪己诏”的皇帝,并先后五次颁发“罪己诏”检讨过失。这说明北魏

A.君主权力受强力制约B.灾异现象多于西汉

C.治国理念受儒学影响D.天人感应思想形成

7.安史之乱后,百姓田地“多被殷富之家、官吏吞并”,大量的自耕农成为地主的佃户。寄庄户、寄住户、客户、逃户和隐户在户口总数中占了很大的比例。这一状况

A.引发了藩镇割据B。促进了人口迁徙

C.加剧了农业衰退D.推动了税制改革

8. 唐高祖、唐太宗虽尊李耳为祖却以儒学为主,高宗虽精于儒术而归心于佛道,武则天虽称道却以佛教治国,唐玄宗时期虽然道教大炽,但佛教依然强盛。这体现了

A.三教并行的思想局面B.统治者重视宗教治国

C.儒学失去了正统地位D.佛教和道教广泛传播

9.唐代是中国文学发展的高峰,诗歌创作进入黄金时代,以下唐朝各个时期的诗歌成就

A.表明唐诗由最初繁盛逐渐走向没落B.推动了唐朝科举取士重视诗词歌赋

C.凸显了唐朝在科技领域的巨大成就D.反映唐代不同时期的社会发展状况

10.如果把“丝绸之路”“文成公主入藏”“开元盛世”“遣唐使和鉴真东渡”整合为一个主题,适合作为主题名称的是

A.繁荣与开放的社会B. 国家的强盛和统一

C.政权分立民族交融D.王朝重视对外交往

11.宋太祖在基本平定南方后,把主要将领的兵权收归中央,抽调各地精兵强将充实中央禁军;此后,中央派文官担任地方长官,各地财政转运中央成为常态。这些措施

A.大大强化了中央集权B.为统一奠定了经济基础

C.提升了军队作战能力D.打击了世家大族的势力

12.柳诒徵在《中国文化史》中指出:“盖宋之政治,士大夫之政治也。”余英时在《朱熹的历史世界》一书中说:“宋代士阶层不仅是文化主体,而且也是一定程度的政治主体。”与两位学者的观点相关的重要因素是

A.选官制度的发展完善B.崇文抑武成为基本国策

C.官僚政治的基本成熟D.程朱理学受到官方尊崇

13.从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上逐渐成为统一和不可分割的整体。这有利于

A.民族交融加强 B.经济重心北移

C.专制皇权发展D.南北方同质化

14.我国古代的地方行政区划是根据两个原则划分的:一是山川形便,另一个是犬牙交错。有一个朝代在划分省级行政区划时把“犬牙交错”原则运用到了极致,其最主要的目的就是防止地方割据。材料所指的是

A.秦朝郡县制度 B.汉朝刺史制度 C.辽朝南北面官制 D.元朝行省制度

15.图2为唐宋时期南北方人口密度图,该图可用于研究

A.自然经济的解体B.门第观念的松动C.经济重心的南移D.高产作物的传入

16.据统计,元杂剧中涉及关羽的戏多达13种,元杂剧不仅把关羽塑造成了一位有勇有智、有胆有识、威武雄壮、气节忠贞的英雄形象,同时还把关羽塑造成一个执法如山、不徇私情的清官形象。这体现了元杂剧

A.提升了艺人的政治地位B.承载着民众的愿望诉求

C.促进了各民族间的交融D.吸收了京剧的表演风格

17.有学者指出:“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁;这一说法,用来说明、清两代是可以的。若论汉、唐、宋诸代,总不能说:一切由皇帝专制。”该结论的主要依据是,明清

A.司礼监获得批红权B.废除宰相以加强专制

C.军机处行政效率高D.实行奏折制强化皇权

18.1793年,马戛尔尼使团来华,乾隆帝在驳回英人所请各项后申饬群臣:“(英王)或因不遂所欲,心怀觖望(不满而怨恨)……或于澳门地方串通勾结,欲滋事端,不可不预为之防。”这表明清朝统治者

A.严禁与海外各国进行通商B.无力挽救清朝统治危机

C.对西方侵略野心有所察觉D.已认识到中英国力差距

19.清朝雍正帝说:“凡士农工商,皆食于农,以故农为天下之本务,而工商皆其末也。”这段话表明的意思是

A.士为四民之首B.实干才能兴邦 C.工商亦为国本 D.农为立国之本

20.明末思想家李贽认为富与贵是人之所欲,不存在没有私心之人。个体物质需求的满足是个人生存和发展的必需,虽圣贤概莫能外。他把个体感性存在提升到本体论高度,肯定了人的自然本性和生命欲求。这一观点

A.彻底否定了传统儒学B.顺应了商品经济发展的要求

C.得到民众广泛的支持D.导致了社会道德水平的滑坡

21.以图证史是史学研究的方法之一,图3、图4均出自英国人埃德加·霍尔特的《对中国的两次鸦片战争》一书。这些图片可以用来说明在两次鸦片战争中

A.中国军民抵抗外国侵略B.英军陆上作战计划未得逞

C.中国社会矛盾发生变化D.中国陷入了内忧外患之中

22.表3是有关太平天国运动领导人洪秀全的描述,对此解读最准确的是

A.不同史料对人物的记载不同B.不同的描述体现人物的多面性

C、不同立场影响对人物的描述D.不同时期对人物描述有所侧重

23.马勇在《甲午战争十二讲——温情敬意看历史》中说:“我想甲午战争真正带给中国的教训和启示就是如李鸿章所讲的‘一场战争让中国付出了巨大代价,但是终于把中国长长的大梦惊醒了’,中国终于在悲情的状态下重新出发了。”该学者认为

A.民族危机引发了民族觉醒B.李鸿章是反思甲午战争第一人

C.温情敬意是主要历史史观D.甲午战争让中国彻底摆脱沉沦

24.1896-1897年,梁启超主持《时务报》期间,撰写并刊发《变法通议》《古议院考》《商战论》等文章。受此影响,谭嗣同等人陆续发表了《中国自强策》等百余篇政论文章。由此可知,当时维新派

A.坚定了民主共和的理想信念B.开启关注西方政治的先河

C.肩负起挽救民族危亡的使命D.受到知识分子的普遍支持

25.图5漫画选自1911年11月9日出版的《盛京时报》,题为《疮痍满目》。该漫画创作的背景是

A.清朝黑暗统治彻底结束B.革命形势的快速发展

C.北洋军阀集团陷入分裂D.瓜分中国狂潮的兴起

26.民国七年,孙中山在《建国方略·自序》中怀着痛苦的心情回顾以往的历史:“夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣!”这反映了当时中国

A.两千多年的封建制度宣告结束B.民主共和的理念尚未广泛传播

C.新文化运动没有办法开启民智D.专制遗毒导致了地方军阀割据

27.从1912—1916年,北洋政府颁布的有关发展实业的条例、章程、细则、法规达86项之多,主要包括简化企业注册手续、奖励工商业发展、提供资金信贷、减免捐税、推广引导等。这些法规和政策

A.改善了民族资本主义的发展环境B.扭转了中国工业结构不合理的局面

C.使中国经济摆脱了半殖民地特征D.彻底清除了民族资本主义发展障碍

28.中国的产业工人在1913年只有60多万人,到“五四”之前,达到了200万人。随着近代工业的发展,工人阶级逐渐成长,并于五四运动时期开始表现出不可估量的阶级力量,产生其政治代表已是大势所趋。材料可用于说明

A.五四运动过程具有曲折性B.工农武装割据理论符合中国的国情

C.第一次国共合作的必要性D.中国共产党的诞生具有历史必然性

29.1925年3月,孙中山先生在北京逝世,留下遗嘱:“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。”这里所说“共同奋斗”的主要成果是

A.推翻了袁世凯的统治B.基本上推翻了北洋军阀的统治

C.结束了封建专制制度D.开创了中国民主革命的新道路

30.据统计,1931年4月,全国的中共党员,除苏区外,不足11500人;城市中的党员人数仅4000人左右,其中工人党员人数不足一半;受共产党领导的有组织的工人,除满洲外,不足千人,而且这个数字还在不断减少。这种变化可说明

A. 中国革命目标发生变化B.根据地的群众基础较薄弱

C.中共工作重心发生转移D.红军第五次反“围剿”失利

31、表4是1933—1936年中国轻工业平均增长指数表,此表可以直接说明

A.轻、重工业发展不平衡B.官僚资本巧取豪夺

C.帝国主义对中国的侵略D.民族工业较快发展

32.1936年8月,中国共产党中央委员会在致中国国民党中央委员会并转全体国民党员的信中,批评了国民党的内战政策和不抵抗行为,并重申了中国共产党停止内战,一致抗日的主张。这反映了当时的中国共产党

A. 以中华民族的整体利益为重B.斗争策略中出现“左”倾错误

C.坚决维护抗日民族统一战线D.实现了由幼稚走向成熟的转变

二、非选择题。(本大题共3小题,每小题12分,共36分。请在答题卷上作答。)

33.阅读材料,回答问题。 (12分)

材料 表5是某一中国古代历史教学目录第四讲及第一条子目。

根据所学知识,仿照第一条子目,为该讲补充三条子目。(可从政治、经济、思想、文化、边疆等角度思考,每条子目下需写3个史实。)

34.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 孔乙己是中国近代文学巨匠鲁迅笔下的一个经典小说人物,作为一个没有考上秀才的书生,孔乙己是小说中咸亨酒店里“站着喝酒而穿长衫的唯一的人”,他懂得茴香豆的“茴”字的四种写法,端着读书人的架子,有点自恃清高,却没有经济来源,也不愿意从事体力劳动赚钱,虽然写得一笔好字可以替人抄书换饭吃,但又好喝懒做,不得不偶然做些偷窃的事,也不时因而被打,他的穷酸书生气和脸上的伤痕,成为咸亨酒店里一众镇民的笑料。后来孔乙己因偷窃被打断了腿,用手爬到咸亨酒店喝了最后一碗酒后,久久没再出现,“大约……的确死了”。注:“长衫”是读书人身份和地位的象征。

——《“孔乙己文学”引发谁的焦虑 》

(1)据材料分析孔乙己“站着喝酒而穿长衫”的形象是怎样炼成的 (4分)

(2)作为19世纪末20世纪初一个底层知识分子,孔乙己能否脱下长衫而自谋其他出路 请结合所学知识及对历史的理解,进行合理阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)(8分)

35.阅读材料,完成下列要求。 (12分)

红色旅游资源作为宝贵的历史遗产,是中国共产党领导人民进行革命、建设和改革开放的历史记载,反映着革命先辈的崇高革命精神。红色旅游资源也因为是革命精神的承载客体而具有了深刻的精神内涵。

围绕“红色旅游”,选取以上任意一幅图片,以导游身份向游客宣讲红色历史、传播革命精神。(要求:主题鲜明,史实准确,符合逻辑。)

同课章节目录