高中语文统编版选择性必修上册8.《大卫·科波菲尔(节选)》课件(共49张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册8.《大卫·科波菲尔(节选)》课件(共49张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-04 23:09:38 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

大卫·科波菲尔

列夫 托尔斯泰誉为 “一切英国小说中最好的一部 ”

列夫 托尔斯泰: “一切英国小说中最好的一部 ”

高尔基:“不仅是一位反映了现实,而且还尽力对现实起作用的作家”

萧伯纳:“是一位革命者,敢于蔑视重议院”

后人赞誉为是十九世纪英国最伟大的小说家。

作者介绍

查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯(1812—1870),是十九世纪英国最伟大的批判现实主义作家,同时也是一位以反映现实生活见长的作家。1837年他完成了第一部长篇小说《匹克威克外传》,先后出版了《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》等小说。他的作品艺术上以妙趣横生的幽默、细致入微的心理分析,以及现实主义与浪漫主义气氛的有机结合著称。

《大卫 科波菲尔》的故事——成长的故事

小说讲述了大卫·科波非尔如何从社会的最底层通过自身奋斗,克服了重重用难,最终成长为有成就的作家的故事。

“最宠爱的孩子”

在我所有的作品中,我最爱的是这一部。人们不难相信,对于从我想象中产生的每个孩子,我是个溺爱的父母,从来没有人像我这样深爱着他们。不过,正如许多溺爱子女的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子,他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。

——作者序

“最宠爱的孩子”

阅读译者序,思考:

作者为何对这部作品有特别的偏爱?

译者序(节选)

《大卫·科波菲尔》是作者耗费心血最多,也是篇幅最长的一部作品,它是作者亲身经历、观察所得和丰富想象的伟大结晶。本书以第一人称叙述,而且其中确实带有不少自传的成分,如当童工,学速记,采访国会辩论,勤奋自学,成为作家,等等,均为作者的亲身经历,但这并不是自传,而是小说,我们只能说作者利用了不少自己的经历,其中有他自己的影子,而现实生活中细致观察所得和想象虚构的成分则更大,如书中的主人公为遗腹子,少年就成孤儿,而作者写这本书时,他的父母都还健在;又如作者的父亲曾因负债入狱,但书中入狱的已成了米考伯先生。《大卫·科波菲尔》在狄更斯的全部创作中占据着特殊的地位,这不仅是一部融入不少作者本人生活经历的自传体小说,而且同他的其他作品相比,它更能反映出作者的创作思想和艺术风格,从某种意义上说,这部作品更富有狄更斯的特色。

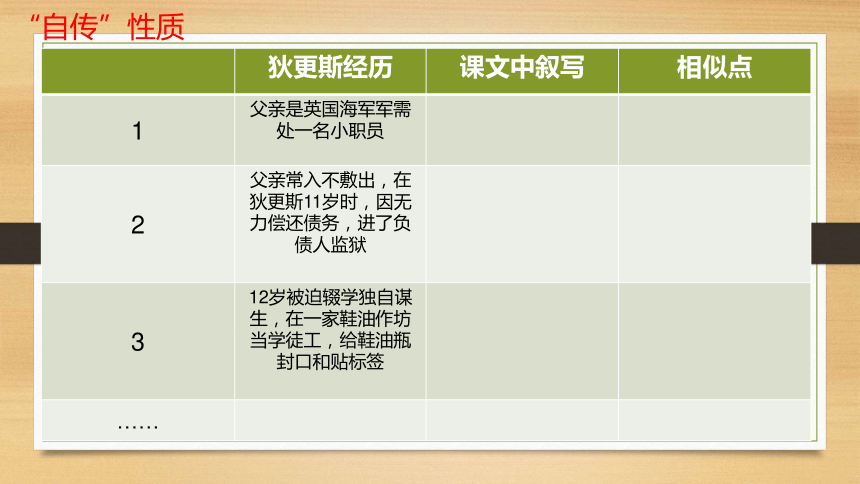

“自传”性质

狄更斯经历 课文中叙写 相似点

1 父亲是英国海军军需处一名小职员

2 父亲常入不敷出,在狄更斯11岁时,因无力偿还债务,进了负债人监狱

3 12岁被迫辍学独自谋生,在一家鞋油作坊当学徒工,给鞋油瓶封口和贴标签

……

“自传”性质

狄更斯经历 课文中叙写 相似点

1 父亲是英国海军军需处一名小职员 米考伯一度在海军里做过事(段29) 职业

2 父亲常入不敷出,在狄更斯11岁时,因无力偿还债务,进了负债人监狱 米考伯欠债破产,被关进塞德克高等法院监狱 负债入狱经历

3 12岁被迫辍学独自谋生,在一家鞋油作坊当学徒工,给鞋油瓶封口和贴标签 10岁的大卫在谋得斯通-格林比货行当小童工,给酒瓶封口和贴标签 童工经历

……

人物形象

任

务

一

大卫成长困境

阅读课文,看看大卫遭遇了怎样的困境,这些又对他产生了怎样的影响。

提示:可以从身与心两方面去归纳。

身体:居住环境、工作内容、工作伙伴

精神困境:

大卫成长困境:所在的环境

(段2)谋得斯通-格林比货行坐落在河边,位于黑衣修士区。那地方经过后来的改建,现在已经变了样了。当年那儿是一条狭窄的街道,街道尽头的一座房子,就是这家货行。街道弯弯曲曲直达河边,尽头处有几级台阶,供人们上船下船之用。货行的房子又破又旧,有个自用的小码头,紧靠码头处,涨潮时是一片水,退潮时是一片泥。这座房子真正是老鼠横行的地方。它那些镶有护墙板的房间,我敢说,经过上百年的尘污烟熏,已经分辨不出是什么颜色了;它的地板和楼梯都已腐烂;地下室里,成群的灰色大老鼠东奔西窜,吱吱乱叫;这儿到处是污垢和腐臭;凡此种种,在我的心里,已不是多年前的事,而是此时此刻眼前的情景了。它们全都出现在我的眼前,就跟当年那倒霉的日子里,我颤抖的手被昆宁先生握着,第一次置身其间见到的完全一样。

污浊、恶劣的劳作环境

大卫成长困境:所做的事情

(段3)谋得斯通-格林比货行跟各色人都有生意上的往来,不过其中重要的一项是给一些邮船供应葡萄酒和烈性酒。我现在已经记不起这些船主要开往什么地方,不过我想,其中有些是开往东印度群岛和西印度群岛的。我现在还记得,这种买卖的结果之一是有了许多空瓶子。于是有一些大人和小孩就着亮光检查这些瓶子,扔掉破裂的,把完好的洗刷干净。摆弄完空瓶子,就往装满酒的瓶子上贴标签,塞上合适的软木塞,或者是在软木塞上封上火漆,盖上印,然后还得把完工的瓶子装箱。这全是我的活儿,我就是雇来干这些活儿的孩子中的一个。

繁重的、单调的劳作

大卫成长困境:所交往的人

(段4)连我在内,我们一共三四个人。……童工中年纪最大的那个奉命前来教我怎样干活。他叫米克·沃克,身上系一条破围裙,头上戴一顶纸帽子。他告诉我说,他父亲是个船夫,在伦敦市长就职日,曾戴着黑色天鹅绒帽子参加步行仪仗队。他还告诉我说,我们的主要伙伴是另一个男孩,在给我介绍时,我觉得他的名字很古怪,叫粉白·土豆。后来我才发现,原来这并不是这个孩子受洗礼时的名字,而是货行里的人给他取的诨名,因为他面色灰白,像煮熟的土豆般粉白。粉白的父亲是个运水夫,还兼做消防队员,以此受雇于一家大剧院。他家还有别的亲人——我想是他的妹妹吧——在那儿扮演哑剧中的小鬼。

社会底层贫困的童工伙伴

大卫成长困境

这样的生活对大卫有着怎样的影响?

试从文中找到体现其精神处境的部分。

大卫成长困境:心灵的痛苦

(段5)我竟沦落到跟这样一班人为伍,内心隐藏的痛苦,真是无法用语言表达;我把这些天天在一起的伙伴跟我幸福的孩提时代的那些伙伴作了比较——更不要说跟斯蒂福思、特雷德尔那班人比较了——我觉得,想成为一个有学问、有名望的人的希望,已在我胸中破灭了。当时我感到绝望极了,对自己所处的地位深深感到羞辱;我年轻的心里痛苦地认定,我过去所学的、所想的、所喜爱的,以及激发我想象力和上进心的一切,都将一天天地渐渐离我而去,永远不再回来了,凡此种种,全都深深地印在我的记忆之中,绝非笔墨所能诉说。那天上午,每当米克·沃克离开时,我的眼泪就直往下掉,混进了我用来洗瓶子的水中。我呜咽着,仿佛我的心窝也有了一道裂口,随时都有爆炸的危险似的。

痛苦、绝望、羞辱

大卫成长困境:心灵的痛苦

(段52)在这段时间里,我依旧一直在谋得斯通-格林比货行里干着普通的活儿,跟那几个普通人做伙伴,心里仍和开始时一样,感到不应该这样落魄,受这样的屈辱。不过,我每天去货行,从货行回家,以及中饭时在街上溜达,都会看到许多孩子,可我从来没有结识过其中的任何一个人,也没有跟其中的任何一个人交谈,当然对我来说,幸亏如此。我过的同样是苦恼自知的生活,而且也跟从前一样,依旧孑然一身,一切都靠自己。我感到自己的变化只有两点:第一,我变得更加褴褛了;第二,米考伯夫妇的事,现在已不再像以前那样重压在我的心头了。……当时我通常在六点钟起床,在去监狱前的这段时间,我就在街上溜达。我最喜欢溜达的地方是伦敦桥。我习惯坐在石桥的某个凹处,看过往的人们,或者趴在桥栏上,看太阳照在水面泛出万点金光,照到伦敦大火纪念塔顶上的金色火焰上。……

屈辱、落魄、孤独

处于这样困境中的大卫·科波菲尔在本文中具有哪些优良品质?

①自强自立。他被人遗弃后,在恶劣的环境中做童工,获取的是微薄的报酬,却能够独立安排好自己的生活。

②积极向上。他渴望读书,想成为有学问、有名望的人,为失学而痛苦,为所处的地位而感到羞耻

③善良宽厚。他为米考伯先生的债务忧心,为米考伯夫妇的困难处境感到痛苦、心碎,主动把剩下的两三先令送给米考伯太太,并帮助米考伯太太典当餐具;米考伯先生入狱后,他到监狱里去探望米考伯先生。

探究:

米考伯先生和太太是很有意思的一对夫妻,他们有着怎样的性格特点 他们给你留下印象最深的是哪一点

请动笔在书上画出对他们的描写,试着做点儿批注。(提示:可以对人物的外貌、习惯性的语言和动作等多加关注。)

批注例1(P57段6):“衣服破旧”,分明经济拮据,“装了一条颇为神气的衬衣硬领”,“拿着一根有气派的手杖”,“挂着一副有柄的单片眼镜”

这又分明是想装得很气派、很讲究,一副英国上流社会绅士的派头。装门面、装体面、装文雅、装气派,真是特别能装!但破旧的衣服、褪色的大穗子又透着打肿脸充胖子,装得很是力不从心。总之,这样的衣着打扮反映了人物爱慕虚荣的心理。

(第21段)于是,他便戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出来。离开账房后,他还哼起了一支曲子。

批注例2:一个有着英国绅士派头、神气十足、曲不离口的乐天派立时浮现在眼前。这哪里像一个债台高筑、一贫如洗的人呢?

困境下的人生

综合以上内容,你觉得米考伯先生是一个怎样的人

米考伯先生是一个经济窘迫、热心善良、但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度、得乐且乐、没有责任感的底层负债者形象,代表着当时底层人民的道德品质和纯真人性。米考伯先生已成为文学作品中的经典形象,他的性格被称作“米考伯主义”,“米考伯”一词被收入英语词典,意思是“无所作为,幻想走运的乐天派”。

艺术手法鉴赏

读完文章,相信大家都深深记住了这个性格鲜明、“笑果”频出的米考伯夫妇。

为什么他们的形象令人过目难忘?

补充:关于狄更斯的艺术夸张,评论家褒贬不一。有的人认为,狄更斯运用夸张手法塑造人物是一种“创造”,英国诗人艾略特就认为狄更斯所塑造的人物“比人们本身更为深刻”。有的人则认为,狄更斯抓住人物身上的某一特点加以夸张,使人物失去了真实感。

理论溯源:圆形人物与扁平人物

英国小说家福斯特在他的《小说面面观》里,将小说中的人物分为“扁平人物”与“圆形人物”。

扁平人物:文学作品中的类型人物或漫画人物。他们是最单纯的形式,就是按照一个简单的意念或特性而被创造出来。”

圆形人物:文学作品中具有复杂性格特征的人物。这类人物在小说中往往都是多义与多变的人物,这类人物的性格是有形成与发展的过程。圆形人物的塑造打破了好的全好、坏的全坏的简单分类方法,按照生活的本来面目去刻画人物形象。现实中人类的多维性构成了小说中“圆形人物”的创作基础。

在学习过的高中课文,哪些小说的人物属于典型的扁平人物?哪些属于典型的圆形人物?

扁平人物

契诃夫《装在套子里的人》别里科夫

《三国演义》中表现得最为出色,如诸葛亮是“智”的化身,关羽是“义”的化身,刘备是“仁”的化身,张飞是“勇”的化身,曹操是“奸”的化身,等等。

圆形人物

施耐庵《林教头风雪山神庙》林冲 鲁迅《祝福》祥林嫂

吴承恩《西游记》猪八戒

某种意义上,“圆形人物”内涵更丰富,性格中的矛盾会产生足够的张力。但在一些小说,“扁平人物”常常能产生喜剧效果,起到讽刺的作用。

在同一作品中,也不可能全是“圆形人物”,往往是两种人物共同承担阐释主题的任务。

理论溯源:圆形人物与扁平人物【表达效果】

如何塑造扁平人物:

1、特征的反复强化(语言、动作、外貌):通过夸张增强、漫画式折射塑造米考伯形象。衬衣硬领、气派手杖、单片眼镜等特征的重复突出,米考伯太太反复将娘家的辉煌挂在嘴边(段26段38)。

2、一悲一喜相反相成的滑稽表现,极具夸张的前后对比:抹脖子的动作——哼着小曲(段32)

叙述视角

请替换文字内容,

点击添加相关标题文字

任

务

二

视角的重合

(P56段1)如今,我对世事已有足够了解,因而几乎对任何事物都不再引以为怪了。不过像我这样小小年纪就如此轻易地遭人遗弃,即使是现在,也不免使我感到有点吃惊。好端端一个极有才华、观察力强、聪明热情、敏感机灵的孩子,突然身心两伤,可居然没有人出来为他说一句话,我觉得这实在是咄咄怪事。没有一个人出来为我说一句话,于是在我十岁那年,我就成了谋得斯通-格林比货行里的一名小童工了。

这两个“我”是相同的吗?

视角的重合

(P66段54)我每天都往来于塞德克和黑衣修士区之间,吃饭时间就到偏僻的街上转悠,街上的石头想必都让我那双孩子的脚给踩坏了。我不知道,当年在“霍普金斯船长”的朗读声中,一个个从我面前走过的人里,还有多少人已经不在了!现在,每当我回忆起我少年时代那一点点挨过来的痛苦岁月时,我也不知道,我替这些人编造出来的故事中,有多少是被我想象的迷雾笼罩着的记得十分真切的事实!可是我毫不怀疑,当我重踏旧地时,我好像看到一个在我面前走着、让我同情的天真而富于想象的孩子,他凭着那些奇特的经历和悲惨的事件,创造出了自己的想象世界。

视角的重合

独特的叙述视角使得文章独具魅力。

第一人称主人公体验视角:童年大卫既是故事的主人公,又是故事的观察者。小说通过童年大卫对周围世界天真而细腻的观察,展现小大卫的不谙世事、天真无私,也展现了米考伯夫妇的真挚善良、乐天派形象,同时展现了底层人民的悲惨遭遇以及彼此间的患难与共、亲密温情。同时细致展现了童年大卫的心灵世界以及成长过程。

回顾性视角:故事在成年大卫的回顾视角中展开,在回顾与评论反思中展现出成年大卫的冷静与成熟,与童年大卫一同展现了成长主题,使小说行文富于变化,避免呆板。

设题一:

“我”在本文中有什么作用

①是线索人物,串联起了故事情节,推动情节发展。

②故事的叙述者,用第一人称叙事,更加真实可信。

③故事的见证者和参与者,小说通过大卫的眼睛,审视黑暗社会现实中的善与恶,表达作者情感。

设题二

《大卫·科波菲尔》采用了怎样地叙述视角?有什么表达效果?

1、叙述视角:

采用了主人公视角,即第一人称叙事“我”。

2、表达效果:

①小说带有自传性质,源于自身经历与见闻,用第一人称更加的真实可信,拉近与读者的距离。

②便于抒发情感,揭示主人公的深层心理,让读者更能走进主人公地内心世界,产生强烈的情感共鸣。

补充:视角

艺术作品采用第一人称有限视角,好处在于用一个见证者的视角来讲述故事,自然而然的让人感到亲切、自然、切感、真实。

但是,这种叙事角度也有它的劣势。受小说叙事者身份的限制,往往有些故事背景不是“我”能表达出来的。

讲述的四种情形

叙述视角的特征通常是由叙述人称决定的。传统的叙事作品中主要是采用第三人称叙述。较晚近的叙事作品中第一人称的叙述多了起来。还有一类较为罕见的叙述视角是第二人称叙述。除了上述三种视角之外,另一类较重要的特殊情况是变换人称和视角的叙述。总起来说就是四种情形:第三人称叙述、第一人称叙述、第二人称叙述和人称或视角变换叙述。

1、第三人称

(1)叙述者身份是旁观者(认知范畴:全知视角)

第三人称叙述是从与故事无关的旁观者立场进行的叙述。叙述者如同无所不知的上帝,可以在同一时间内出现在各个不同的地点,可以了解过去、预知未来,还可随意进入任何一个人物的心灵深处挖掘隐私。这种叙述方式由于没有视角限制而使作者获得了充分的自由。但正由于作者获得了充分的叙述自由,这种叙述方式容易使叙述者对作品中人物及其命运、对所有事件可完全预知和任意摆布,因此读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来。这样就剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

(2)叙述者身份是小说故事的参与者或见证者(认知范畴:限制视角)

作者放弃了第三人称可以无所不在的自由,实际上退缩到了一个固定的焦点上。这种第三人称已经接近于第一人称叙述人。例《天嚣》(2017年全国卷1)

讲述的四种情形

2、第一人称(认知范畴:限制视角)

第一人称叙述的作品中叙述者同时又是故事中的一个角色,叙述视角因此而移入作品内部,成为内在式叙述。这种叙述角度有两个特点:

首先,这个人物作为叙述者兼角色,他不仅可以参与事件过程,又可以离开作品环境而向读者进行描述和评价。这双重身份使这个角色不同于作品中其他角色,比其他故事中人物更“透明”、更易于理解。

其次,他作为叙述者的视角受到角色身份的限制,不能叙述本角色所不知的内容。这种限制造成了叙述的主观性,但如果对各种采用第一人称叙述方法的作品进么仔细分析就会发现,在不同的作品中,这个叙述视角的位置实际上不尽相同。这通常是因为叙述者所担任的角色在故事中的地位不同:有的作品中叙述者“我”就是故事主人公,故事如同自传,如《鲁滨逊漂流记》、鲁迅的《狂人日记》。这类作品中叙述视角的限制最大,因为叙述者所讲述的内容都直接地属于他参与的或与他有直接关系的行动。许多作品中的叙述者只是故事中的次要人物或旁观者,由于叙述者与故事中主要的事件有一定距离,这样的叙述比前面所说的那种叙述往往要客观一些。鲁迅的《祝福》这篇小说中的叙述者虽然是第一人称“我”,但这个“我”同故事中所讲述的故事情节几乎不发生任何关系,仅仅是个旁听者而已。这样的第一人称叙述有时同第三人称叙述就很接近了。

讲述的四种情形

3、第二人称

第二人称叙述是指故事中的主人公或者某个角色是以“你”的称谓出现的。这是一种很少见的叙述视角。因为这里似乎强制性地把读者拉进了故事中,尽管这只是个虚拟的读者,但总归会使现实中的读者觉得有点奇怪。阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《玫瑰色街角的人》中就有这样的叙述方式:想想看,您走过来,在所有的人中间,独独向我打听那个已故的弗兰西斯科·雷亚尔的事……我见到他的面没有超过三次,而且都是在同一个晚上。可是这种晚上永远不会使您忘记……当然,您不是那种认为名声有多么了不起的人……

这里的第二人称不过是叙述者设定的一个听众,与叙述视角毫无关系。故事本身的叙述视角仍然是第一称。事实上,讲述“你”的故事的叙述者只能是“我”也就是第一人称。即使故事中的叙述完全都是“你”的语言,那也只能是“我”在转述,但因为“我”不出场而使得叙述变成了旁观者的视角,也就是变成了以“你”为角色称谓的一种第三人称叙述的变体。

讲述的四种情形

4、变换人称和视角的叙述

在传统的叙事作品中,叙述人称一般是不变换的。事实上,视角的变换并非不可以。如《水浒传》中“林教头风雪山神庙”一回写到:

忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭,只见一个人闪将进来,酒店里坐下,随后又一人闪入来。看时,前面那个人是军官打扮,后面这个走卒模样,跟着也来坐下。

这一段叙述显然是以李小二的视角(事件的旁观者)出发的。由前面全知全能的视角,变成了小说中人物李小二的视角。林冲是他的恩人,所以所有可能和林冲有厉害关系的事情,他都关心、敏感。

不仅叙述视角可以从所叙述的内容看出变换,故事中叙述人称也可以变换。如普希金的小说《驿站长》,从整体上来说是第一人称叙述的故事,但在讲到故事中老驿站长的女儿都妮亚的故事时是这样说的:

……于是他就把他的伤心事详详细细地讲给我听了。——三年前一个冬天的晚上,站长正在新登记簿上面划线,他的女儿在壁板后面给自己缝衣服,一辆三驾马车到了……

这里用间接引语的方式讲述都妮亚的故事时叙述人称就从第一人称变换为第三人称了。通过这种叙述视角与人称的交替变换,故事叙述中在把握远近粗细时有了更多的自由,因而也就可以叙述得更生动。

讲述的四种情形

以《三国演义》为例。从“话说天下大势……”开始,上帝就出现了。(全知视角)

刘备跃马檀溪之后拜访水镜先生,这一节写得极为精彩有趣,为徐庶和孔明的出场都打下了铺垫。这一节,罗贯中用的就是限制视角,从刘备的角度来写的一段探索故事,然而自徐庶归刘,操囚其母,视角就又变成上帝了,后来三顾茅庐又换成限制视角

限制视角在人物刻画和情节设计上的作用是很明显的:

首先,读者能从人物的感受中进一步了解人物,产生较强的代入感;其次,未知会导致好奇,进而制造悬念。

不足:很多情况不能了解,受到限制。

写作目的

任

务

三

时代的场景与精神

小说产生于特定的时代,其中必然带有时代的印记。

大卫生活在什么样的人中间?人们的生存状态、精神面貌如何?小说主要描写了哪些生活场景?请在课本中圈画出描写这些内容的相关语句,看看作品展现出了怎样的社会风貌。

时代的场景与精神

人物:货行的童工、济贫院的孤儿、街头的流浪儿,债主(鞋匠)、负债破产入狱的人们

生活场景:

场景一:小童工在货行艰辛劳作

场景二:米考伯夫妇的生活困境

场景三:欠债破产者的监狱生活

场景四:失学者、孤儿街头流浪

社会底层微不足道小人物

遭遇是凄惨的

时代的场景与精神

本小说写作时(1850前后),英国正处于维多利亚时代。

维多利亚时代(英文:Victorian era),前接乔治王时代,后启爱德华时代,维多利亚时代后期是英国工业革命和大英帝国的峰端, 与爱德华时代一同被认为是大英帝国的黄金时代。它的时限常被定义为1837年至1901年,即维多利亚女王(Alexandrina Victoria)的统治时期。此长时期的和平,繁荣得以更加细化英国的理性发展,并巩固了大英帝国的国家自信。

为什么身处盛世,狄更斯没有歌颂繁华盛世,

而去书写这些社会底层遭遇凄惨的小人物?

作家的精神与良知

当时英国正处于工业革命后期向资本主义社会过渡的时期,在政治,经济,文化上都居于世界领先地位,然而,社会两极分化严重,上层人物穷奢极欲,而底层劳动人民却饱尝失业,贫困疾病,饥饿之苦。狄更斯的作品广泛而深刻地描写这一时期社会生活的各个方面,鲜明而生动地刻画了各阶层的代表人物形象,他深深同情不幸的人们,始终从人道主义出发,呼吁资产阶级统治者在追求利益的同时,不能剥夺劳动人民的权利,劝诫统治者要做讲道德,有良知的人。他对劳动人民的苦难及其反抗斗争给以同情和支持。

作家的精神与良知

我从来没有勇气回到我的奴役生活开始的地方去。我再也没有看见这个地方。我也不能忍受走近这个地方。多少年来,每当我来到这一带,我就绕路而行,以免闻到黑鞋油的瓶塞上加胶泥的那种气味,它使我想起我从前的经历……就是在我的大孩子能说话以后,我从区政府旁的老路走回家时还会落泪。《自传》

我的整个身心所忍受的悲痛和屈辱是如此巨大,即使到了现在,我已经出了名,受到别人的爱抚生活愉快,在睡梦中我还常常忘掉自己有着爱妻和孩子,甚至忘掉自己已经长大成人,好像又孤苦伶仃地回到那一段岁月里去了。约翰·福特《查尔斯·狄更斯传》

作家的精神与良知

来自底层的狄更斯,将那些不堪回首的痛苦往事,制作成精美的艺术,以此来唤起人们对底层人民的关注。

此外,他还捐款救助,呼吁奔走,用实际行动去救助他人。

这就是一个批判现实主义作家的社会良知。

这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代!

大卫需要成长,米考伯夫妇需要成长,这个社会也需要成长。

成长

即使身陷沟渠,也要仰望星空。

“无论在什么时候,”我姨婆说,“决不可卑鄙自私,决不可弄虚作假,决不可残酷无情。你要是能免除这三种恶习,那我就能对你永远抱有希望了。”

向善而生,终遇美好!

大卫·科波菲尔

列夫 托尔斯泰誉为 “一切英国小说中最好的一部 ”

列夫 托尔斯泰: “一切英国小说中最好的一部 ”

高尔基:“不仅是一位反映了现实,而且还尽力对现实起作用的作家”

萧伯纳:“是一位革命者,敢于蔑视重议院”

后人赞誉为是十九世纪英国最伟大的小说家。

作者介绍

查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯(1812—1870),是十九世纪英国最伟大的批判现实主义作家,同时也是一位以反映现实生活见长的作家。1837年他完成了第一部长篇小说《匹克威克外传》,先后出版了《雾都孤儿》《双城记》《远大前程》等小说。他的作品艺术上以妙趣横生的幽默、细致入微的心理分析,以及现实主义与浪漫主义气氛的有机结合著称。

《大卫 科波菲尔》的故事——成长的故事

小说讲述了大卫·科波非尔如何从社会的最底层通过自身奋斗,克服了重重用难,最终成长为有成就的作家的故事。

“最宠爱的孩子”

在我所有的作品中,我最爱的是这一部。人们不难相信,对于从我想象中产生的每个孩子,我是个溺爱的父母,从来没有人像我这样深爱着他们。不过,正如许多溺爱子女的父母一样,在我内心的最深处,我有一个最宠爱的孩子,他的名字就叫《大卫·科波菲尔》。

——作者序

“最宠爱的孩子”

阅读译者序,思考:

作者为何对这部作品有特别的偏爱?

译者序(节选)

《大卫·科波菲尔》是作者耗费心血最多,也是篇幅最长的一部作品,它是作者亲身经历、观察所得和丰富想象的伟大结晶。本书以第一人称叙述,而且其中确实带有不少自传的成分,如当童工,学速记,采访国会辩论,勤奋自学,成为作家,等等,均为作者的亲身经历,但这并不是自传,而是小说,我们只能说作者利用了不少自己的经历,其中有他自己的影子,而现实生活中细致观察所得和想象虚构的成分则更大,如书中的主人公为遗腹子,少年就成孤儿,而作者写这本书时,他的父母都还健在;又如作者的父亲曾因负债入狱,但书中入狱的已成了米考伯先生。《大卫·科波菲尔》在狄更斯的全部创作中占据着特殊的地位,这不仅是一部融入不少作者本人生活经历的自传体小说,而且同他的其他作品相比,它更能反映出作者的创作思想和艺术风格,从某种意义上说,这部作品更富有狄更斯的特色。

“自传”性质

狄更斯经历 课文中叙写 相似点

1 父亲是英国海军军需处一名小职员

2 父亲常入不敷出,在狄更斯11岁时,因无力偿还债务,进了负债人监狱

3 12岁被迫辍学独自谋生,在一家鞋油作坊当学徒工,给鞋油瓶封口和贴标签

……

“自传”性质

狄更斯经历 课文中叙写 相似点

1 父亲是英国海军军需处一名小职员 米考伯一度在海军里做过事(段29) 职业

2 父亲常入不敷出,在狄更斯11岁时,因无力偿还债务,进了负债人监狱 米考伯欠债破产,被关进塞德克高等法院监狱 负债入狱经历

3 12岁被迫辍学独自谋生,在一家鞋油作坊当学徒工,给鞋油瓶封口和贴标签 10岁的大卫在谋得斯通-格林比货行当小童工,给酒瓶封口和贴标签 童工经历

……

人物形象

任

务

一

大卫成长困境

阅读课文,看看大卫遭遇了怎样的困境,这些又对他产生了怎样的影响。

提示:可以从身与心两方面去归纳。

身体:居住环境、工作内容、工作伙伴

精神困境:

大卫成长困境:所在的环境

(段2)谋得斯通-格林比货行坐落在河边,位于黑衣修士区。那地方经过后来的改建,现在已经变了样了。当年那儿是一条狭窄的街道,街道尽头的一座房子,就是这家货行。街道弯弯曲曲直达河边,尽头处有几级台阶,供人们上船下船之用。货行的房子又破又旧,有个自用的小码头,紧靠码头处,涨潮时是一片水,退潮时是一片泥。这座房子真正是老鼠横行的地方。它那些镶有护墙板的房间,我敢说,经过上百年的尘污烟熏,已经分辨不出是什么颜色了;它的地板和楼梯都已腐烂;地下室里,成群的灰色大老鼠东奔西窜,吱吱乱叫;这儿到处是污垢和腐臭;凡此种种,在我的心里,已不是多年前的事,而是此时此刻眼前的情景了。它们全都出现在我的眼前,就跟当年那倒霉的日子里,我颤抖的手被昆宁先生握着,第一次置身其间见到的完全一样。

污浊、恶劣的劳作环境

大卫成长困境:所做的事情

(段3)谋得斯通-格林比货行跟各色人都有生意上的往来,不过其中重要的一项是给一些邮船供应葡萄酒和烈性酒。我现在已经记不起这些船主要开往什么地方,不过我想,其中有些是开往东印度群岛和西印度群岛的。我现在还记得,这种买卖的结果之一是有了许多空瓶子。于是有一些大人和小孩就着亮光检查这些瓶子,扔掉破裂的,把完好的洗刷干净。摆弄完空瓶子,就往装满酒的瓶子上贴标签,塞上合适的软木塞,或者是在软木塞上封上火漆,盖上印,然后还得把完工的瓶子装箱。这全是我的活儿,我就是雇来干这些活儿的孩子中的一个。

繁重的、单调的劳作

大卫成长困境:所交往的人

(段4)连我在内,我们一共三四个人。……童工中年纪最大的那个奉命前来教我怎样干活。他叫米克·沃克,身上系一条破围裙,头上戴一顶纸帽子。他告诉我说,他父亲是个船夫,在伦敦市长就职日,曾戴着黑色天鹅绒帽子参加步行仪仗队。他还告诉我说,我们的主要伙伴是另一个男孩,在给我介绍时,我觉得他的名字很古怪,叫粉白·土豆。后来我才发现,原来这并不是这个孩子受洗礼时的名字,而是货行里的人给他取的诨名,因为他面色灰白,像煮熟的土豆般粉白。粉白的父亲是个运水夫,还兼做消防队员,以此受雇于一家大剧院。他家还有别的亲人——我想是他的妹妹吧——在那儿扮演哑剧中的小鬼。

社会底层贫困的童工伙伴

大卫成长困境

这样的生活对大卫有着怎样的影响?

试从文中找到体现其精神处境的部分。

大卫成长困境:心灵的痛苦

(段5)我竟沦落到跟这样一班人为伍,内心隐藏的痛苦,真是无法用语言表达;我把这些天天在一起的伙伴跟我幸福的孩提时代的那些伙伴作了比较——更不要说跟斯蒂福思、特雷德尔那班人比较了——我觉得,想成为一个有学问、有名望的人的希望,已在我胸中破灭了。当时我感到绝望极了,对自己所处的地位深深感到羞辱;我年轻的心里痛苦地认定,我过去所学的、所想的、所喜爱的,以及激发我想象力和上进心的一切,都将一天天地渐渐离我而去,永远不再回来了,凡此种种,全都深深地印在我的记忆之中,绝非笔墨所能诉说。那天上午,每当米克·沃克离开时,我的眼泪就直往下掉,混进了我用来洗瓶子的水中。我呜咽着,仿佛我的心窝也有了一道裂口,随时都有爆炸的危险似的。

痛苦、绝望、羞辱

大卫成长困境:心灵的痛苦

(段52)在这段时间里,我依旧一直在谋得斯通-格林比货行里干着普通的活儿,跟那几个普通人做伙伴,心里仍和开始时一样,感到不应该这样落魄,受这样的屈辱。不过,我每天去货行,从货行回家,以及中饭时在街上溜达,都会看到许多孩子,可我从来没有结识过其中的任何一个人,也没有跟其中的任何一个人交谈,当然对我来说,幸亏如此。我过的同样是苦恼自知的生活,而且也跟从前一样,依旧孑然一身,一切都靠自己。我感到自己的变化只有两点:第一,我变得更加褴褛了;第二,米考伯夫妇的事,现在已不再像以前那样重压在我的心头了。……当时我通常在六点钟起床,在去监狱前的这段时间,我就在街上溜达。我最喜欢溜达的地方是伦敦桥。我习惯坐在石桥的某个凹处,看过往的人们,或者趴在桥栏上,看太阳照在水面泛出万点金光,照到伦敦大火纪念塔顶上的金色火焰上。……

屈辱、落魄、孤独

处于这样困境中的大卫·科波菲尔在本文中具有哪些优良品质?

①自强自立。他被人遗弃后,在恶劣的环境中做童工,获取的是微薄的报酬,却能够独立安排好自己的生活。

②积极向上。他渴望读书,想成为有学问、有名望的人,为失学而痛苦,为所处的地位而感到羞耻

③善良宽厚。他为米考伯先生的债务忧心,为米考伯夫妇的困难处境感到痛苦、心碎,主动把剩下的两三先令送给米考伯太太,并帮助米考伯太太典当餐具;米考伯先生入狱后,他到监狱里去探望米考伯先生。

探究:

米考伯先生和太太是很有意思的一对夫妻,他们有着怎样的性格特点 他们给你留下印象最深的是哪一点

请动笔在书上画出对他们的描写,试着做点儿批注。(提示:可以对人物的外貌、习惯性的语言和动作等多加关注。)

批注例1(P57段6):“衣服破旧”,分明经济拮据,“装了一条颇为神气的衬衣硬领”,“拿着一根有气派的手杖”,“挂着一副有柄的单片眼镜”

这又分明是想装得很气派、很讲究,一副英国上流社会绅士的派头。装门面、装体面、装文雅、装气派,真是特别能装!但破旧的衣服、褪色的大穗子又透着打肿脸充胖子,装得很是力不从心。总之,这样的衣着打扮反映了人物爱慕虚荣的心理。

(第21段)于是,他便戴上帽子,腋下夹着手杖,腰杆儿笔挺地走出来。离开账房后,他还哼起了一支曲子。

批注例2:一个有着英国绅士派头、神气十足、曲不离口的乐天派立时浮现在眼前。这哪里像一个债台高筑、一贫如洗的人呢?

困境下的人生

综合以上内容,你觉得米考伯先生是一个怎样的人

米考伯先生是一个经济窘迫、热心善良、但爱慕虚荣、讲究排场、不切实际、挥霍无度、得乐且乐、没有责任感的底层负债者形象,代表着当时底层人民的道德品质和纯真人性。米考伯先生已成为文学作品中的经典形象,他的性格被称作“米考伯主义”,“米考伯”一词被收入英语词典,意思是“无所作为,幻想走运的乐天派”。

艺术手法鉴赏

读完文章,相信大家都深深记住了这个性格鲜明、“笑果”频出的米考伯夫妇。

为什么他们的形象令人过目难忘?

补充:关于狄更斯的艺术夸张,评论家褒贬不一。有的人认为,狄更斯运用夸张手法塑造人物是一种“创造”,英国诗人艾略特就认为狄更斯所塑造的人物“比人们本身更为深刻”。有的人则认为,狄更斯抓住人物身上的某一特点加以夸张,使人物失去了真实感。

理论溯源:圆形人物与扁平人物

英国小说家福斯特在他的《小说面面观》里,将小说中的人物分为“扁平人物”与“圆形人物”。

扁平人物:文学作品中的类型人物或漫画人物。他们是最单纯的形式,就是按照一个简单的意念或特性而被创造出来。”

圆形人物:文学作品中具有复杂性格特征的人物。这类人物在小说中往往都是多义与多变的人物,这类人物的性格是有形成与发展的过程。圆形人物的塑造打破了好的全好、坏的全坏的简单分类方法,按照生活的本来面目去刻画人物形象。现实中人类的多维性构成了小说中“圆形人物”的创作基础。

在学习过的高中课文,哪些小说的人物属于典型的扁平人物?哪些属于典型的圆形人物?

扁平人物

契诃夫《装在套子里的人》别里科夫

《三国演义》中表现得最为出色,如诸葛亮是“智”的化身,关羽是“义”的化身,刘备是“仁”的化身,张飞是“勇”的化身,曹操是“奸”的化身,等等。

圆形人物

施耐庵《林教头风雪山神庙》林冲 鲁迅《祝福》祥林嫂

吴承恩《西游记》猪八戒

某种意义上,“圆形人物”内涵更丰富,性格中的矛盾会产生足够的张力。但在一些小说,“扁平人物”常常能产生喜剧效果,起到讽刺的作用。

在同一作品中,也不可能全是“圆形人物”,往往是两种人物共同承担阐释主题的任务。

理论溯源:圆形人物与扁平人物【表达效果】

如何塑造扁平人物:

1、特征的反复强化(语言、动作、外貌):通过夸张增强、漫画式折射塑造米考伯形象。衬衣硬领、气派手杖、单片眼镜等特征的重复突出,米考伯太太反复将娘家的辉煌挂在嘴边(段26段38)。

2、一悲一喜相反相成的滑稽表现,极具夸张的前后对比:抹脖子的动作——哼着小曲(段32)

叙述视角

请替换文字内容,

点击添加相关标题文字

任

务

二

视角的重合

(P56段1)如今,我对世事已有足够了解,因而几乎对任何事物都不再引以为怪了。不过像我这样小小年纪就如此轻易地遭人遗弃,即使是现在,也不免使我感到有点吃惊。好端端一个极有才华、观察力强、聪明热情、敏感机灵的孩子,突然身心两伤,可居然没有人出来为他说一句话,我觉得这实在是咄咄怪事。没有一个人出来为我说一句话,于是在我十岁那年,我就成了谋得斯通-格林比货行里的一名小童工了。

这两个“我”是相同的吗?

视角的重合

(P66段54)我每天都往来于塞德克和黑衣修士区之间,吃饭时间就到偏僻的街上转悠,街上的石头想必都让我那双孩子的脚给踩坏了。我不知道,当年在“霍普金斯船长”的朗读声中,一个个从我面前走过的人里,还有多少人已经不在了!现在,每当我回忆起我少年时代那一点点挨过来的痛苦岁月时,我也不知道,我替这些人编造出来的故事中,有多少是被我想象的迷雾笼罩着的记得十分真切的事实!可是我毫不怀疑,当我重踏旧地时,我好像看到一个在我面前走着、让我同情的天真而富于想象的孩子,他凭着那些奇特的经历和悲惨的事件,创造出了自己的想象世界。

视角的重合

独特的叙述视角使得文章独具魅力。

第一人称主人公体验视角:童年大卫既是故事的主人公,又是故事的观察者。小说通过童年大卫对周围世界天真而细腻的观察,展现小大卫的不谙世事、天真无私,也展现了米考伯夫妇的真挚善良、乐天派形象,同时展现了底层人民的悲惨遭遇以及彼此间的患难与共、亲密温情。同时细致展现了童年大卫的心灵世界以及成长过程。

回顾性视角:故事在成年大卫的回顾视角中展开,在回顾与评论反思中展现出成年大卫的冷静与成熟,与童年大卫一同展现了成长主题,使小说行文富于变化,避免呆板。

设题一:

“我”在本文中有什么作用

①是线索人物,串联起了故事情节,推动情节发展。

②故事的叙述者,用第一人称叙事,更加真实可信。

③故事的见证者和参与者,小说通过大卫的眼睛,审视黑暗社会现实中的善与恶,表达作者情感。

设题二

《大卫·科波菲尔》采用了怎样地叙述视角?有什么表达效果?

1、叙述视角:

采用了主人公视角,即第一人称叙事“我”。

2、表达效果:

①小说带有自传性质,源于自身经历与见闻,用第一人称更加的真实可信,拉近与读者的距离。

②便于抒发情感,揭示主人公的深层心理,让读者更能走进主人公地内心世界,产生强烈的情感共鸣。

补充:视角

艺术作品采用第一人称有限视角,好处在于用一个见证者的视角来讲述故事,自然而然的让人感到亲切、自然、切感、真实。

但是,这种叙事角度也有它的劣势。受小说叙事者身份的限制,往往有些故事背景不是“我”能表达出来的。

讲述的四种情形

叙述视角的特征通常是由叙述人称决定的。传统的叙事作品中主要是采用第三人称叙述。较晚近的叙事作品中第一人称的叙述多了起来。还有一类较为罕见的叙述视角是第二人称叙述。除了上述三种视角之外,另一类较重要的特殊情况是变换人称和视角的叙述。总起来说就是四种情形:第三人称叙述、第一人称叙述、第二人称叙述和人称或视角变换叙述。

1、第三人称

(1)叙述者身份是旁观者(认知范畴:全知视角)

第三人称叙述是从与故事无关的旁观者立场进行的叙述。叙述者如同无所不知的上帝,可以在同一时间内出现在各个不同的地点,可以了解过去、预知未来,还可随意进入任何一个人物的心灵深处挖掘隐私。这种叙述方式由于没有视角限制而使作者获得了充分的自由。但正由于作者获得了充分的叙述自由,这种叙述方式容易使叙述者对作品中人物及其命运、对所有事件可完全预知和任意摆布,因此读者在阅读中只能被动地等待叙述者将自己还未知悉的一切讲述出来。这样就剥夺了接受者的大部分探索、解释作品的权利。

(2)叙述者身份是小说故事的参与者或见证者(认知范畴:限制视角)

作者放弃了第三人称可以无所不在的自由,实际上退缩到了一个固定的焦点上。这种第三人称已经接近于第一人称叙述人。例《天嚣》(2017年全国卷1)

讲述的四种情形

2、第一人称(认知范畴:限制视角)

第一人称叙述的作品中叙述者同时又是故事中的一个角色,叙述视角因此而移入作品内部,成为内在式叙述。这种叙述角度有两个特点:

首先,这个人物作为叙述者兼角色,他不仅可以参与事件过程,又可以离开作品环境而向读者进行描述和评价。这双重身份使这个角色不同于作品中其他角色,比其他故事中人物更“透明”、更易于理解。

其次,他作为叙述者的视角受到角色身份的限制,不能叙述本角色所不知的内容。这种限制造成了叙述的主观性,但如果对各种采用第一人称叙述方法的作品进么仔细分析就会发现,在不同的作品中,这个叙述视角的位置实际上不尽相同。这通常是因为叙述者所担任的角色在故事中的地位不同:有的作品中叙述者“我”就是故事主人公,故事如同自传,如《鲁滨逊漂流记》、鲁迅的《狂人日记》。这类作品中叙述视角的限制最大,因为叙述者所讲述的内容都直接地属于他参与的或与他有直接关系的行动。许多作品中的叙述者只是故事中的次要人物或旁观者,由于叙述者与故事中主要的事件有一定距离,这样的叙述比前面所说的那种叙述往往要客观一些。鲁迅的《祝福》这篇小说中的叙述者虽然是第一人称“我”,但这个“我”同故事中所讲述的故事情节几乎不发生任何关系,仅仅是个旁听者而已。这样的第一人称叙述有时同第三人称叙述就很接近了。

讲述的四种情形

3、第二人称

第二人称叙述是指故事中的主人公或者某个角色是以“你”的称谓出现的。这是一种很少见的叙述视角。因为这里似乎强制性地把读者拉进了故事中,尽管这只是个虚拟的读者,但总归会使现实中的读者觉得有点奇怪。阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《玫瑰色街角的人》中就有这样的叙述方式:想想看,您走过来,在所有的人中间,独独向我打听那个已故的弗兰西斯科·雷亚尔的事……我见到他的面没有超过三次,而且都是在同一个晚上。可是这种晚上永远不会使您忘记……当然,您不是那种认为名声有多么了不起的人……

这里的第二人称不过是叙述者设定的一个听众,与叙述视角毫无关系。故事本身的叙述视角仍然是第一称。事实上,讲述“你”的故事的叙述者只能是“我”也就是第一人称。即使故事中的叙述完全都是“你”的语言,那也只能是“我”在转述,但因为“我”不出场而使得叙述变成了旁观者的视角,也就是变成了以“你”为角色称谓的一种第三人称叙述的变体。

讲述的四种情形

4、变换人称和视角的叙述

在传统的叙事作品中,叙述人称一般是不变换的。事实上,视角的变换并非不可以。如《水浒传》中“林教头风雪山神庙”一回写到:

忽一日,李小二正在门前安排菜蔬下饭,只见一个人闪将进来,酒店里坐下,随后又一人闪入来。看时,前面那个人是军官打扮,后面这个走卒模样,跟着也来坐下。

这一段叙述显然是以李小二的视角(事件的旁观者)出发的。由前面全知全能的视角,变成了小说中人物李小二的视角。林冲是他的恩人,所以所有可能和林冲有厉害关系的事情,他都关心、敏感。

不仅叙述视角可以从所叙述的内容看出变换,故事中叙述人称也可以变换。如普希金的小说《驿站长》,从整体上来说是第一人称叙述的故事,但在讲到故事中老驿站长的女儿都妮亚的故事时是这样说的:

……于是他就把他的伤心事详详细细地讲给我听了。——三年前一个冬天的晚上,站长正在新登记簿上面划线,他的女儿在壁板后面给自己缝衣服,一辆三驾马车到了……

这里用间接引语的方式讲述都妮亚的故事时叙述人称就从第一人称变换为第三人称了。通过这种叙述视角与人称的交替变换,故事叙述中在把握远近粗细时有了更多的自由,因而也就可以叙述得更生动。

讲述的四种情形

以《三国演义》为例。从“话说天下大势……”开始,上帝就出现了。(全知视角)

刘备跃马檀溪之后拜访水镜先生,这一节写得极为精彩有趣,为徐庶和孔明的出场都打下了铺垫。这一节,罗贯中用的就是限制视角,从刘备的角度来写的一段探索故事,然而自徐庶归刘,操囚其母,视角就又变成上帝了,后来三顾茅庐又换成限制视角

限制视角在人物刻画和情节设计上的作用是很明显的:

首先,读者能从人物的感受中进一步了解人物,产生较强的代入感;其次,未知会导致好奇,进而制造悬念。

不足:很多情况不能了解,受到限制。

写作目的

任

务

三

时代的场景与精神

小说产生于特定的时代,其中必然带有时代的印记。

大卫生活在什么样的人中间?人们的生存状态、精神面貌如何?小说主要描写了哪些生活场景?请在课本中圈画出描写这些内容的相关语句,看看作品展现出了怎样的社会风貌。

时代的场景与精神

人物:货行的童工、济贫院的孤儿、街头的流浪儿,债主(鞋匠)、负债破产入狱的人们

生活场景:

场景一:小童工在货行艰辛劳作

场景二:米考伯夫妇的生活困境

场景三:欠债破产者的监狱生活

场景四:失学者、孤儿街头流浪

社会底层微不足道小人物

遭遇是凄惨的

时代的场景与精神

本小说写作时(1850前后),英国正处于维多利亚时代。

维多利亚时代(英文:Victorian era),前接乔治王时代,后启爱德华时代,维多利亚时代后期是英国工业革命和大英帝国的峰端, 与爱德华时代一同被认为是大英帝国的黄金时代。它的时限常被定义为1837年至1901年,即维多利亚女王(Alexandrina Victoria)的统治时期。此长时期的和平,繁荣得以更加细化英国的理性发展,并巩固了大英帝国的国家自信。

为什么身处盛世,狄更斯没有歌颂繁华盛世,

而去书写这些社会底层遭遇凄惨的小人物?

作家的精神与良知

当时英国正处于工业革命后期向资本主义社会过渡的时期,在政治,经济,文化上都居于世界领先地位,然而,社会两极分化严重,上层人物穷奢极欲,而底层劳动人民却饱尝失业,贫困疾病,饥饿之苦。狄更斯的作品广泛而深刻地描写这一时期社会生活的各个方面,鲜明而生动地刻画了各阶层的代表人物形象,他深深同情不幸的人们,始终从人道主义出发,呼吁资产阶级统治者在追求利益的同时,不能剥夺劳动人民的权利,劝诫统治者要做讲道德,有良知的人。他对劳动人民的苦难及其反抗斗争给以同情和支持。

作家的精神与良知

我从来没有勇气回到我的奴役生活开始的地方去。我再也没有看见这个地方。我也不能忍受走近这个地方。多少年来,每当我来到这一带,我就绕路而行,以免闻到黑鞋油的瓶塞上加胶泥的那种气味,它使我想起我从前的经历……就是在我的大孩子能说话以后,我从区政府旁的老路走回家时还会落泪。《自传》

我的整个身心所忍受的悲痛和屈辱是如此巨大,即使到了现在,我已经出了名,受到别人的爱抚生活愉快,在睡梦中我还常常忘掉自己有着爱妻和孩子,甚至忘掉自己已经长大成人,好像又孤苦伶仃地回到那一段岁月里去了。约翰·福特《查尔斯·狄更斯传》

作家的精神与良知

来自底层的狄更斯,将那些不堪回首的痛苦往事,制作成精美的艺术,以此来唤起人们对底层人民的关注。

此外,他还捐款救助,呼吁奔走,用实际行动去救助他人。

这就是一个批判现实主义作家的社会良知。

这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代!

大卫需要成长,米考伯夫妇需要成长,这个社会也需要成长。

成长

即使身陷沟渠,也要仰望星空。

“无论在什么时候,”我姨婆说,“决不可卑鄙自私,决不可弄虚作假,决不可残酷无情。你要是能免除这三种恶习,那我就能对你永远抱有希望了。”

向善而生,终遇美好!