第12讲 国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 讲义--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第12讲 国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争 讲义--2024届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 200.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-06 12:13:05 | ||

图片预览

文档简介

第12讲 国家出路的探索和挽救民族危亡的斗争

对应学生用书第80页

课标要求

1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。

2.认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。

理清:知识结构 基础全通关

一、国家出路的探索

1.太平天国运动

(1)酝酿:洪秀全提出了“拜上帝”的主张。冯云山号召民众加入① 。

(2)过程

爆发 1851年1月11日,洪秀全等发动② ,建号太平天国

定都 1853年,太平军占领南京,改南京为天京,定都于此

全盛 太平军北伐、西征,占领湖北、江西、安徽的许多地方

转折 ③ 年“天京变乱”,太平天国领导集团内讧,太平天国在政治、军事上开始衰落

重建 洪仁玕、陈玉成、李秀成进入最高领导层

防御 先后取得浦口、三河大捷,但在安庆战役中败于曾国藩统率的④

失败 1864年,在湘军、淮军和洋枪队进攻下,⑤ 等地被攻破

(3)纲领

名称 《天朝田亩制度》 《⑥ 》

内容 提出了“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张 提出新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去的问题

意义 否定了⑦ ,反映了农民追求社会财富平均的理想 是先进的中国人首次提出的在中国发展资本主义的设想

结果 在当时的历史条件下,这两个文件都未能实施

(4)失败原因:农民阶级的历史局限性,缺乏科学思想理论的指导,没有先进阶级的领导,不可能冲破封建社会的制度和思想。

(5)影响:沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化。湘淮系官僚集团崛起,中央权力⑧ 。

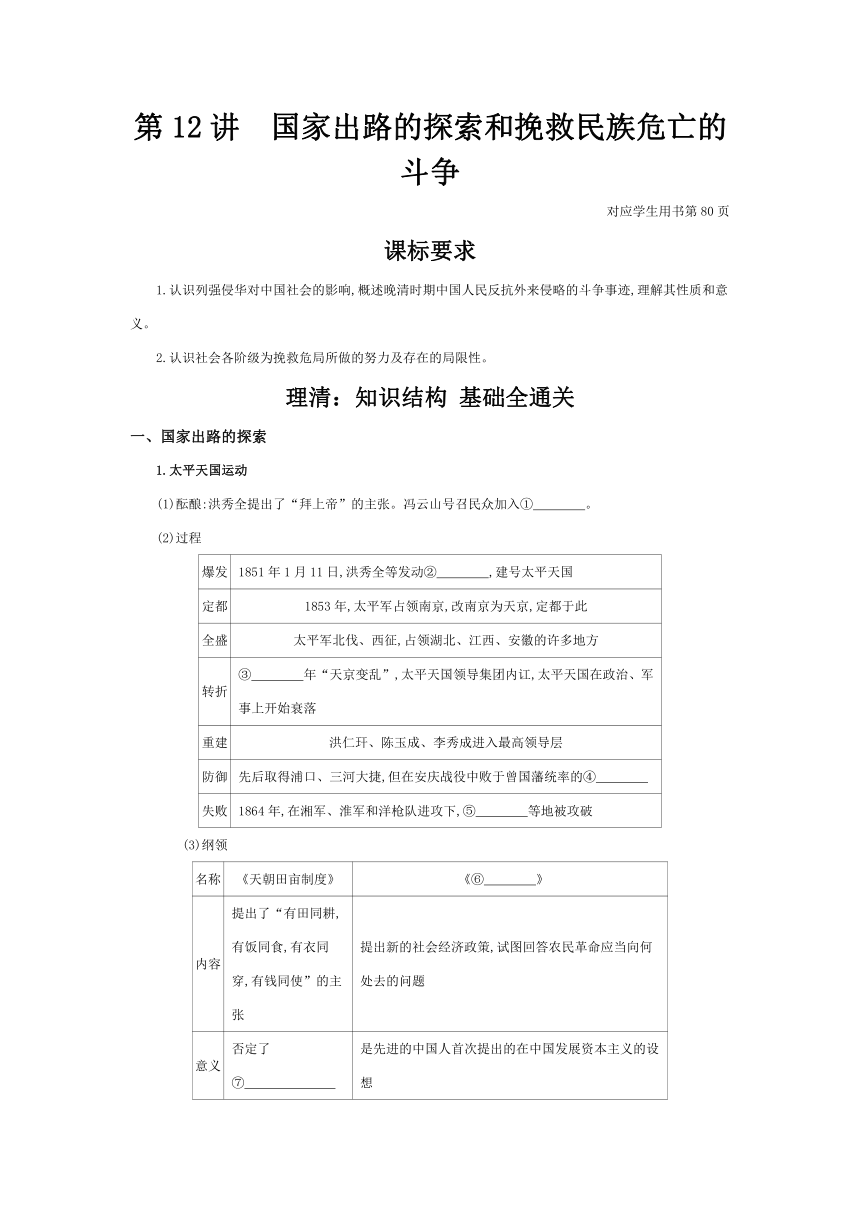

图解历史 太平天国运动对中国近代化的双重作用

2.洋务运动

(1)兴起

背景 太平天国运动和两次鸦片战争使清政府面临内忧外患的危机;经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利;清朝统治阶级内部形成了洋务派

目的 挽救国家的颓势,“⑨ ”“求富”

代表 奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等

(2)内容

创办近 代工业 军事工业 ⑩ 、福州船政局、天津机器局等

民用工业 上海轮船招商局、 、开平煤矿等

筹划海防 建成了以 为代表的新式海军

创办近代教育 开办了培养翻译和军事人才的学校

(3)评价

积极 引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期 的尝试

局限 未能达到保障国家安全,抵抗外敌侵略的目的;不改变封建统治,只是在 的基础上修修补补

概念阐释 1.“东南互保”

1900年6月,东南各巡抚刘坤一、张之洞等会同各国驻上海领事,制定《东南互保章程》。“东南互保”表现了东南地区当权的洋务派官员与西方列强合作抵制义和团的意向,表明中央权威的式微与地方势力的扩张,它维护了列强在长江流域和华南的利益,破坏了东南各省人民反帝斗争运动的发展。

2.“官督商办”

是清政府利用私人资本创办近代民用工业的一种重要的组织形式,也是清政府利用私人资本发展近代新式工矿企业的重要经济形式之一,即由商人出资,政府委派官员来管理。洋务派早期创设的民用企业大都采用这种形式。但官督商办企业名义上商办实则官营的性质,最终导致了它的失败。

概念辨析 1.“近代史”和“近代化”的区分

“近代史”中的“近代”是个时间概念,史学界一般认为中国的近代史是从1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立前的历史。

“近代化”是个过程概念,指的是中国历史上某一方面的变化,如经济工业化、政治民主化、思想科学化等。近代史结束后,中国的近代化过程依然在继续。

2.近代工业与民族工业

近代工业包含了使用机器生产的外资企业、洋务企业和民族资本主义企业以及后来的官僚资本主义企业,最早产生于19世纪四五十年代。

民族工业是由商人、地主和官僚等投资兴办的近代企业,产生于19世纪六七十年代。

近代工业≠民族工业。

拓展延伸 洋务运动对中国近代化进程所起的作用

(1)经济上:洋务运动为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验;兴办的民用工业对外国经济势力的扩张起到了一定的抵制作用,促进了中国民族资本主义的产生,迈出了中国经济近代化的第一步。

(2)政治上:洋务运动使中国社会的阶级结构发生了变化,使中国资产阶级和无产阶级成长起来。

(3)外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变。中国近代化第一个常设的外交机构——总理衙门的设立,加强了清朝与外国的联系。

(4)军事上:洋务运动创建了近代海军,开始了中国军事近代化的历程。

(5)教育上:洋务运动创办新式学堂,培养翻译、科技、军事等方面的人才,还派遣留学生,推动了中国近代教育事业的发展。

二、挽救民族危机的斗争

1.戊戌维新运动

(1)“公车上书”

背景 《 》签订的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪

概括 康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”

影响 拉开了维新运动的序幕

(2)“百日维新”( 1898年6月11日~9月21日)

标志 光绪帝颁布“ ”诏书

内容 光绪帝先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措

(3)认识

失败 结局 变法期间的改革措施,除 得以保留外,均被废止

原因 中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;守旧势力强大;维新派缺乏可靠的社会基础;没有严密的组织;把希望寄托于并未完全掌握实权的皇帝身上

意义 推动了中国民族资本主义的发展和新思想的传播;在一定程度上冲击了旧式官僚体制

拓展延伸 康梁维新思想的特点

(1)中西融合:把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想相结合,如康有为的《孔子改制考》就借助儒家思想宣传西方资产阶级学说。

(2)救亡图存:反映了中国社会面临崩溃和民族危机深重的现实,蕴含了救亡图存、发展资本主义的强烈愿望,但也反映出其软弱性、妥协性的特点。

(3)由理论到实践:把维新思想转变为维新变法运动,最终推动了戊戌变法的开展。

2.义和团运动

(1)背景

A.《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧。

B.西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突。

C.德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

(2)概况

兴起 以“ ”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村

各方态度 各国公使要求清政府取缔义和团。慈禧太后采用“ ”义和团的办法,企图对义和团加以控制利用

结果 在中外势力联合镇压下失败

(3)评价

A.具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,打破了帝国主义列强瓜分中国的狂妄计划。

B.存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

链接贯通

晚清选官制度的变革(选择性必修1第7课P39~40)

答案 ①拜上帝会 ②金田起义 ③1856 ④湘军 ⑤天京 ⑥资政新篇 ⑦封建地主土地所有制 ⑧下移 ⑨自强

⑩江南机器制造总局 上海机器织布局 北洋舰队 现代化 封建制度 马关条约 明定国是 京师大学堂

扶清灭洋 招抚

突破:重点难点 素养全研通

一、中国经济近代化探索的开启——洋务运动

主题阐释

洋务运动在中国近代经济发展史上占有重要地位,它是近代中国第一次大规模模仿、学习西方工业化的运动,是在维护封建皇权前提下自上而下的一场改良运动。洋务运动引进了西方18世纪以后的大量科学技术成果,译入了大量西方著作文献,培养了第一批留学生,打开了西学之门;学代公司体制,兴建了一大批工业及化学企业,开启了日后中国的工业发展和现代化之路。

真题验证

(2022·广东·6)下表反映二人争论的问题是( )。

1889年张之洞与李鸿章的争论

主张

张之洞 储铁宜急,勘路宜缓……前六七年积款积铁,后三四年兴工修造(铁路)……岂有地球之上独中华之铁皆是弃物

李鸿章 筹划开矿,炼成铁条(钢轨),器款甚巨,岂能各省同开 ……日本铁路日增,至今工料皆用土产,惟钢轨等项仍购西洋

A.洋务运动要不要借鉴明治维新

B.兴办炼铁业可否举借外债

C.军事工业和民用工业孰重孰轻

D.修筑铁路与炼铁孰先孰后

解题 秘籍 试题主旨 洋务运动近代化的内容

材料分析 张之洞与李鸿章对于修铁路和炼铁的争论

明确答案 根据材料可知,张之洞认为应该先炼铁然后修筑铁路,李鸿章认为应该先修筑铁路然后炼铁,故D项正确

失分 点评 材料不符 材料没有涉及张之洞与李鸿章争论“洋务运动要不要借鉴明治维新”,排除A项

节外生枝 材料没有涉及“兴办炼铁业可否举借外债”,排除B项

失分 点评 主旨不符 材料是关于修筑铁路与炼铁的争论,而不是关于军事工业和民用工业孰重孰轻的争论,排除C项

深度研习

材料 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

刘锡鸿 中国空虚不在无船无炮,而在无人无财,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群骛于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末,何欤 ——摘编自《刘光禄(锡鸿)遗稿》

郭嵩焘 西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。 ——摘编自《郭嵩焘:伦敦与巴黎日记》

刘锡鸿和郭嵩焘都批判洋务运动舍本逐末,但他们的主张并不相同。根据材料对此加以分析。

【探究步骤】

步骤:思路梳理

作答:刘锡鸿认为西方技艺是“末”,中国的纲常伦理是“本”;主张整饬纲常伦理,反对洋务派专注于学习西方技艺的做法。郭嵩焘认为西方技术是“末”,西方政教是“本”;日本明治维新全面学习西方,因此国力增强;反对洋务派只学习西方科技的做法,主张不仅要学习西方科技还要学习西方制度。

二、制度变革的尝试——戊戌维新运动

主题阐释

中国封建社会占统治地位的政治思想是儒家学说主张的“君权神授”和“三纲五常”伦理观念。鸦片战争爆发后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,中华民族的独立与生存受到威胁,封建传统政治思想也遭遇挑战,洋务运动、变法维新、辛亥革命先后上演,维新思想起到了承上启下的作用。资产阶级维新派从洋务派中发展出来,超越了“中学为体、西学为用”的思路,由学习西方的“船坚炮利”发展到学习西方政治制度,积极主张变法维新和君主立宪,并以此为指导思想发起了戊戌变法运动。

真题验证

(2022·全国乙卷·28)维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )。

A.推动了新旧势力的合流

B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力

D.意在彻底否定变法理论基础

解题 秘籍 试题主旨 维新变法运动

材料分析 根据材料“而民权平等之说炽矣”可知,陈宝箴主张变法维新,而康有为的学说披着孔子的外衣

明确答案 陈宝箴的目的是通过变法挽救危局,巩固封建统治,而康有为将孔子打造成变法改革的先师,这容易激起守旧派的强烈反对,故而陈宝箴奏请销毁《孔子改制考》有助于其减少变法改革的阻力,故C项正确

失分 点评 表述不当 维新变法时期,守旧派坚持“祖宗之法”不能变,洋务派坚持“中体西用”,康有为借助孔子宣传变法,新旧势力代表的阶级利益不同,因此“推动了新旧势力的合流”说法有误,排除A项

理解不清 “中体西用”是清末洋务派的指导思想,主张以孔孟之道为核心的儒家学说为基础,引进近代西方的先进科技来挽救统治危机,维护清政府统治,根据材料可知陈宝箴的主张只是为了减少变法的阻力,排除B项

主旨不符 维新变法是借助孔子的思想宣传资产阶级思想,陈宝箴的做法是想减少在思想领域的不必要争论,培养切合实用的人才,希望能够真正实现救亡图存,而不是“彻底”否定维新变法的理论基础,排除D项

深度研习

材料一 1895年“公车上书”事件标志着维新派正式形成。他们的政治理想就是在中国建立立宪政治。“君与民共议一国之政法”“以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之”。维新派主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也。

——梁启超

材料三 戊戌变法实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏,刷新风气,启示后人,功不可没。

(1)依据材料一分析,维新派在制度设计上有何创新,又有哪些保留

(2)如何认识材料二、三的观点

【探究步骤】

“四读” 读题引、读设问、读出处、读正文得出重要信息: 材料一:从正文“主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主”可以得出维新派的主张。 材料二、三:从正文“而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也”“实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏”可以得出对戊戌维新运动的评价

“两定” 限定词(时间、空间、角度): 第(1)问,时空限定——19世纪末(维新变法运动时期);内容限定——维新派的制度设计;角度限定——差异比较。 第(2)问,时空限定——戊戌变法时期;内容限定——材料二与材料三的观点;角度限定——对观点的评价

定位词(原因、特点、影响): 第(1)问,根据材料一“主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主”,并结合当时中国的政治体制比较说明。第(2)问,在第(1)问的基础上,根据材料二“而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也”、材料三“实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏”,对材料二、三的观点进行比较和评价

作答:(1)创新:实行立宪政治(君主立宪制);实行立法、行政、司法三权分立。保留:保留了君主的权力和地位。

(2)两人都认为戊戌维新运动是一场爱国救亡的政治运动,极大地促进了近代中国人的民族觉醒和思想解放,推动了民主政治的近代化。

演练:创新试题 从知识到见识

品真题 知导向

1.(2022·全国甲卷·29)“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )。

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变 D.维新派侧重动员民众变法

答案 B

解析 由材料“所言皆当时一派之民权论”“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”可知,梁启超在宣传西方民权学说的同时,还印刷黄宗羲等中国早期启蒙家的著作进行宣传,说明此时维新派并未形成统一的思想与策略,故选B项;此时的主流思想是维新思想,排除A项;“根本”表述过于绝对,排除C项;维新派并未发动民众,缺乏广泛的群众基础是变法失败的重要原因,排除D项。

2.(2022·浙江1月·10)1865年,面对西方列强威胁,薛福成提出“防之之策,有体有用。言其体,则必修政刑、厚风俗、植贤才、变旧法、祛积弊、养民练兵、通商惠工,俾中兴之治业,蒸蒸日上,彼自俯首帖耳”;“言其用”,则购其利器、学其技艺,“彼之所长,我皆夺而用之矣”。他旨在强调( )。

A.维新变法 B.师夷长技

C.实业救国 D.中体西用

答案 D

解析 根据“防之之策,有体有用”“言其体,则必修政刑、厚风俗”“则购其利器、学其技艺”可知,材料体现了“中体西用”的思想,故D项正确;维新变法思想形成于19世纪90年代甲午中日战争后,排除A项;“师夷长技”只反映了学习西方技术,不能体现“有体有用”,排除B项;实业救国思潮出现于19世纪末,排除C项。

新情境 新视角

3.(原创·情境创新+视角创新)下图为1844~1870年上海租界土地交易在英国领事馆登记的土地资料(即道契,道契是近代上海租界土地私有产权证书)数量(单位:张),道契正文内容称之为首租。这一时期土地交易高峰出现的主要原因是( )。

A.英法联军之役 B.租界范围扩大

C.房地产的投机 D.太平天国运动

答案 D

解析 本题旨在考查近代西方列强侵略中国和太平天国运动。从图示来看,1860~1864年,正是太平军进攻苏浙和上海附近的时期,这一时期大量难民涌入上海,使上海住房需求激增,来自战区的资金涌入上海,表现为这个时期上海土地交易额创历史新高,故D项正确。英法联军之役即第二次鸦片战争的时间与图示的高峰期不一致,排除A项。租界范围扩大和房地产的投机不是主要原因,故排除B、C两项。

4.(原创·情境创新)康有为的《论语注》中将公羊三世说——据乱世、升平世和太平世与西方社会进化论相结合,形成三世进化论;用西方的自由、平等和民主等近代政治观念构建太平大同世;以现代的公理与文明标准对夷夏之辨进行评判。这反映了( )。

A.“以儒化西”的创新性

B.儒学现代化的尝试

C.“儒表西里”的新儒学

D.儒学宗教化的再造

答案 B

解析 本题旨在考查近代中国维新变法运动。题干体现了康有为立足于儒家的公羊学说,采纳了西学中的许多先进观念,将中西文化进行融合,为儒学现代化作出了努力,故B项正确。康有为构建的新儒学体系,援西入儒,化合中西,而不是“以儒化西”,也不是“儒表西里”,故A、C两项排除。题干没有体现儒学宗教化,故D项排除。

对应学生用书第80页

课标要求

1.认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义。

2.认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。

理清:知识结构 基础全通关

一、国家出路的探索

1.太平天国运动

(1)酝酿:洪秀全提出了“拜上帝”的主张。冯云山号召民众加入① 。

(2)过程

爆发 1851年1月11日,洪秀全等发动② ,建号太平天国

定都 1853年,太平军占领南京,改南京为天京,定都于此

全盛 太平军北伐、西征,占领湖北、江西、安徽的许多地方

转折 ③ 年“天京变乱”,太平天国领导集团内讧,太平天国在政治、军事上开始衰落

重建 洪仁玕、陈玉成、李秀成进入最高领导层

防御 先后取得浦口、三河大捷,但在安庆战役中败于曾国藩统率的④

失败 1864年,在湘军、淮军和洋枪队进攻下,⑤ 等地被攻破

(3)纲领

名称 《天朝田亩制度》 《⑥ 》

内容 提出了“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”的主张 提出新的社会经济政策,试图回答农民革命应当向何处去的问题

意义 否定了⑦ ,反映了农民追求社会财富平均的理想 是先进的中国人首次提出的在中国发展资本主义的设想

结果 在当时的历史条件下,这两个文件都未能实施

(4)失败原因:农民阶级的历史局限性,缺乏科学思想理论的指导,没有先进阶级的领导,不可能冲破封建社会的制度和思想。

(5)影响:沉重打击了清王朝的统治,引起政治和权力结构的变化。湘淮系官僚集团崛起,中央权力⑧ 。

图解历史 太平天国运动对中国近代化的双重作用

2.洋务运动

(1)兴起

背景 太平天国运动和两次鸦片战争使清政府面临内忧外患的危机;经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些当权人物看到了欧美国家的船坚炮利;清朝统治阶级内部形成了洋务派

目的 挽救国家的颓势,“⑨ ”“求富”

代表 奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等

(2)内容

创办近 代工业 军事工业 ⑩ 、福州船政局、天津机器局等

民用工业 上海轮船招商局、 、开平煤矿等

筹划海防 建成了以 为代表的新式海军

创办近代教育 开办了培养翻译和军事人才的学校

(3)评价

积极 引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期 的尝试

局限 未能达到保障国家安全,抵抗外敌侵略的目的;不改变封建统治,只是在 的基础上修修补补

概念阐释 1.“东南互保”

1900年6月,东南各巡抚刘坤一、张之洞等会同各国驻上海领事,制定《东南互保章程》。“东南互保”表现了东南地区当权的洋务派官员与西方列强合作抵制义和团的意向,表明中央权威的式微与地方势力的扩张,它维护了列强在长江流域和华南的利益,破坏了东南各省人民反帝斗争运动的发展。

2.“官督商办”

是清政府利用私人资本创办近代民用工业的一种重要的组织形式,也是清政府利用私人资本发展近代新式工矿企业的重要经济形式之一,即由商人出资,政府委派官员来管理。洋务派早期创设的民用企业大都采用这种形式。但官督商办企业名义上商办实则官营的性质,最终导致了它的失败。

概念辨析 1.“近代史”和“近代化”的区分

“近代史”中的“近代”是个时间概念,史学界一般认为中国的近代史是从1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立前的历史。

“近代化”是个过程概念,指的是中国历史上某一方面的变化,如经济工业化、政治民主化、思想科学化等。近代史结束后,中国的近代化过程依然在继续。

2.近代工业与民族工业

近代工业包含了使用机器生产的外资企业、洋务企业和民族资本主义企业以及后来的官僚资本主义企业,最早产生于19世纪四五十年代。

民族工业是由商人、地主和官僚等投资兴办的近代企业,产生于19世纪六七十年代。

近代工业≠民族工业。

拓展延伸 洋务运动对中国近代化进程所起的作用

(1)经济上:洋务运动为中国近代化的发展提供了物质条件及管理经验;兴办的民用工业对外国经济势力的扩张起到了一定的抵制作用,促进了中国民族资本主义的产生,迈出了中国经济近代化的第一步。

(2)政治上:洋务运动使中国社会的阶级结构发生了变化,使中国资产阶级和无产阶级成长起来。

(3)外交上:洋务运动使中国外交开始向近代化转变。中国近代化第一个常设的外交机构——总理衙门的设立,加强了清朝与外国的联系。

(4)军事上:洋务运动创建了近代海军,开始了中国军事近代化的历程。

(5)教育上:洋务运动创办新式学堂,培养翻译、科技、军事等方面的人才,还派遣留学生,推动了中国近代教育事业的发展。

二、挽救民族危机的斗争

1.戊戌维新运动

(1)“公车上书”

背景 《 》签订的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪

概括 康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”

影响 拉开了维新运动的序幕

(2)“百日维新”( 1898年6月11日~9月21日)

标志 光绪帝颁布“ ”诏书

内容 光绪帝先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措

(3)认识

失败 结局 变法期间的改革措施,除 得以保留外,均被废止

原因 中国民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;守旧势力强大;维新派缺乏可靠的社会基础;没有严密的组织;把希望寄托于并未完全掌握实权的皇帝身上

意义 推动了中国民族资本主义的发展和新思想的传播;在一定程度上冲击了旧式官僚体制

拓展延伸 康梁维新思想的特点

(1)中西融合:把西方资本主义的政治学说同传统的儒家思想相结合,如康有为的《孔子改制考》就借助儒家思想宣传西方资产阶级学说。

(2)救亡图存:反映了中国社会面临崩溃和民族危机深重的现实,蕴含了救亡图存、发展资本主义的强烈愿望,但也反映出其软弱性、妥协性的特点。

(3)由理论到实践:把维新思想转变为维新变法运动,最终推动了戊戌变法的开展。

2.义和团运动

(1)背景

A.《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧。

B.西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突。

C.德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

(2)概况

兴起 以“ ”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村

各方态度 各国公使要求清政府取缔义和团。慈禧太后采用“ ”义和团的办法,企图对义和团加以控制利用

结果 在中外势力联合镇压下失败

(3)评价

A.具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,打破了帝国主义列强瓜分中国的狂妄计划。

B.存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

链接贯通

晚清选官制度的变革(选择性必修1第7课P39~40)

答案 ①拜上帝会 ②金田起义 ③1856 ④湘军 ⑤天京 ⑥资政新篇 ⑦封建地主土地所有制 ⑧下移 ⑨自强

⑩江南机器制造总局 上海机器织布局 北洋舰队 现代化 封建制度 马关条约 明定国是 京师大学堂

扶清灭洋 招抚

突破:重点难点 素养全研通

一、中国经济近代化探索的开启——洋务运动

主题阐释

洋务运动在中国近代经济发展史上占有重要地位,它是近代中国第一次大规模模仿、学习西方工业化的运动,是在维护封建皇权前提下自上而下的一场改良运动。洋务运动引进了西方18世纪以后的大量科学技术成果,译入了大量西方著作文献,培养了第一批留学生,打开了西学之门;学代公司体制,兴建了一大批工业及化学企业,开启了日后中国的工业发展和现代化之路。

真题验证

(2022·广东·6)下表反映二人争论的问题是( )。

1889年张之洞与李鸿章的争论

主张

张之洞 储铁宜急,勘路宜缓……前六七年积款积铁,后三四年兴工修造(铁路)……岂有地球之上独中华之铁皆是弃物

李鸿章 筹划开矿,炼成铁条(钢轨),器款甚巨,岂能各省同开 ……日本铁路日增,至今工料皆用土产,惟钢轨等项仍购西洋

A.洋务运动要不要借鉴明治维新

B.兴办炼铁业可否举借外债

C.军事工业和民用工业孰重孰轻

D.修筑铁路与炼铁孰先孰后

解题 秘籍 试题主旨 洋务运动近代化的内容

材料分析 张之洞与李鸿章对于修铁路和炼铁的争论

明确答案 根据材料可知,张之洞认为应该先炼铁然后修筑铁路,李鸿章认为应该先修筑铁路然后炼铁,故D项正确

失分 点评 材料不符 材料没有涉及张之洞与李鸿章争论“洋务运动要不要借鉴明治维新”,排除A项

节外生枝 材料没有涉及“兴办炼铁业可否举借外债”,排除B项

失分 点评 主旨不符 材料是关于修筑铁路与炼铁的争论,而不是关于军事工业和民用工业孰重孰轻的争论,排除C项

深度研习

材料 对于洋务运动,当时的人颇有批评,以下看法较具代表性:

刘锡鸿 中国空虚不在无船无炮,而在无人无财,此皆政教之过也;西洋技巧文字,似不可纷纷讲求,致群骛于末,而忘治道之本;不思整饬纪纲(纲常伦理),而惟骛心于凶器之末,何欤 ——摘编自《刘光禄(锡鸿)遗稿》

郭嵩焘 西洋立国以政教为本;日本仿行西法,大小取法泰西,月异而岁不同;(中国专注于造船、制器、练兵)考求洋人末务而忘其本,自以为安。 ——摘编自《郭嵩焘:伦敦与巴黎日记》

刘锡鸿和郭嵩焘都批判洋务运动舍本逐末,但他们的主张并不相同。根据材料对此加以分析。

【探究步骤】

步骤:思路梳理

作答:刘锡鸿认为西方技艺是“末”,中国的纲常伦理是“本”;主张整饬纲常伦理,反对洋务派专注于学习西方技艺的做法。郭嵩焘认为西方技术是“末”,西方政教是“本”;日本明治维新全面学习西方,因此国力增强;反对洋务派只学习西方科技的做法,主张不仅要学习西方科技还要学习西方制度。

二、制度变革的尝试——戊戌维新运动

主题阐释

中国封建社会占统治地位的政治思想是儒家学说主张的“君权神授”和“三纲五常”伦理观念。鸦片战争爆发后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,中华民族的独立与生存受到威胁,封建传统政治思想也遭遇挑战,洋务运动、变法维新、辛亥革命先后上演,维新思想起到了承上启下的作用。资产阶级维新派从洋务派中发展出来,超越了“中学为体、西学为用”的思路,由学习西方的“船坚炮利”发展到学习西方政治制度,积极主张变法维新和君主立宪,并以此为指导思想发起了戊戌变法运动。

真题验证

(2022·全国乙卷·28)维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )。

A.推动了新旧势力的合流

B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力

D.意在彻底否定变法理论基础

解题 秘籍 试题主旨 维新变法运动

材料分析 根据材料“而民权平等之说炽矣”可知,陈宝箴主张变法维新,而康有为的学说披着孔子的外衣

明确答案 陈宝箴的目的是通过变法挽救危局,巩固封建统治,而康有为将孔子打造成变法改革的先师,这容易激起守旧派的强烈反对,故而陈宝箴奏请销毁《孔子改制考》有助于其减少变法改革的阻力,故C项正确

失分 点评 表述不当 维新变法时期,守旧派坚持“祖宗之法”不能变,洋务派坚持“中体西用”,康有为借助孔子宣传变法,新旧势力代表的阶级利益不同,因此“推动了新旧势力的合流”说法有误,排除A项

理解不清 “中体西用”是清末洋务派的指导思想,主张以孔孟之道为核心的儒家学说为基础,引进近代西方的先进科技来挽救统治危机,维护清政府统治,根据材料可知陈宝箴的主张只是为了减少变法的阻力,排除B项

主旨不符 维新变法是借助孔子的思想宣传资产阶级思想,陈宝箴的做法是想减少在思想领域的不必要争论,培养切合实用的人才,希望能够真正实现救亡图存,而不是“彻底”否定维新变法的理论基础,排除D项

深度研习

材料一 1895年“公车上书”事件标志着维新派正式形成。他们的政治理想就是在中国建立立宪政治。“君与民共议一国之政法”“以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之”。维新派主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 戊戌维新,虽时日极短,现效极少,而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也。

——梁启超

材料三 戊戌变法实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏,刷新风气,启示后人,功不可没。

(1)依据材料一分析,维新派在制度设计上有何创新,又有哪些保留

(2)如何认识材料二、三的观点

【探究步骤】

“四读” 读题引、读设问、读出处、读正文得出重要信息: 材料一:从正文“主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主”可以得出维新派的主张。 材料二、三:从正文“而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也”“实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏”可以得出对戊戌维新运动的评价

“两定” 限定词(时间、空间、角度): 第(1)问,时空限定——19世纪末(维新变法运动时期);内容限定——维新派的制度设计;角度限定——差异比较。 第(2)问,时空限定——戊戌变法时期;内容限定——材料二与材料三的观点;角度限定——对观点的评价

定位词(原因、特点、影响): 第(1)问,根据材料一“主张在中国实现三权分立,拟订宪法,召开国会,君民共主”,并结合当时中国的政治体制比较说明。第(2)问,在第(1)问的基础上,根据材料二“而实二十世纪新中国史开宗明义第一章也”、材料三“实开中国近代改革之先河,冲击封建桎梏”,对材料二、三的观点进行比较和评价

作答:(1)创新:实行立宪政治(君主立宪制);实行立法、行政、司法三权分立。保留:保留了君主的权力和地位。

(2)两人都认为戊戌维新运动是一场爱国救亡的政治运动,极大地促进了近代中国人的民族觉醒和思想解放,推动了民主政治的近代化。

演练:创新试题 从知识到见识

品真题 知导向

1.(2022·全国甲卷·29)“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )。

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变 D.维新派侧重动员民众变法

答案 B

解析 由材料“所言皆当时一派之民权论”“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”可知,梁启超在宣传西方民权学说的同时,还印刷黄宗羲等中国早期启蒙家的著作进行宣传,说明此时维新派并未形成统一的思想与策略,故选B项;此时的主流思想是维新思想,排除A项;“根本”表述过于绝对,排除C项;维新派并未发动民众,缺乏广泛的群众基础是变法失败的重要原因,排除D项。

2.(2022·浙江1月·10)1865年,面对西方列强威胁,薛福成提出“防之之策,有体有用。言其体,则必修政刑、厚风俗、植贤才、变旧法、祛积弊、养民练兵、通商惠工,俾中兴之治业,蒸蒸日上,彼自俯首帖耳”;“言其用”,则购其利器、学其技艺,“彼之所长,我皆夺而用之矣”。他旨在强调( )。

A.维新变法 B.师夷长技

C.实业救国 D.中体西用

答案 D

解析 根据“防之之策,有体有用”“言其体,则必修政刑、厚风俗”“则购其利器、学其技艺”可知,材料体现了“中体西用”的思想,故D项正确;维新变法思想形成于19世纪90年代甲午中日战争后,排除A项;“师夷长技”只反映了学习西方技术,不能体现“有体有用”,排除B项;实业救国思潮出现于19世纪末,排除C项。

新情境 新视角

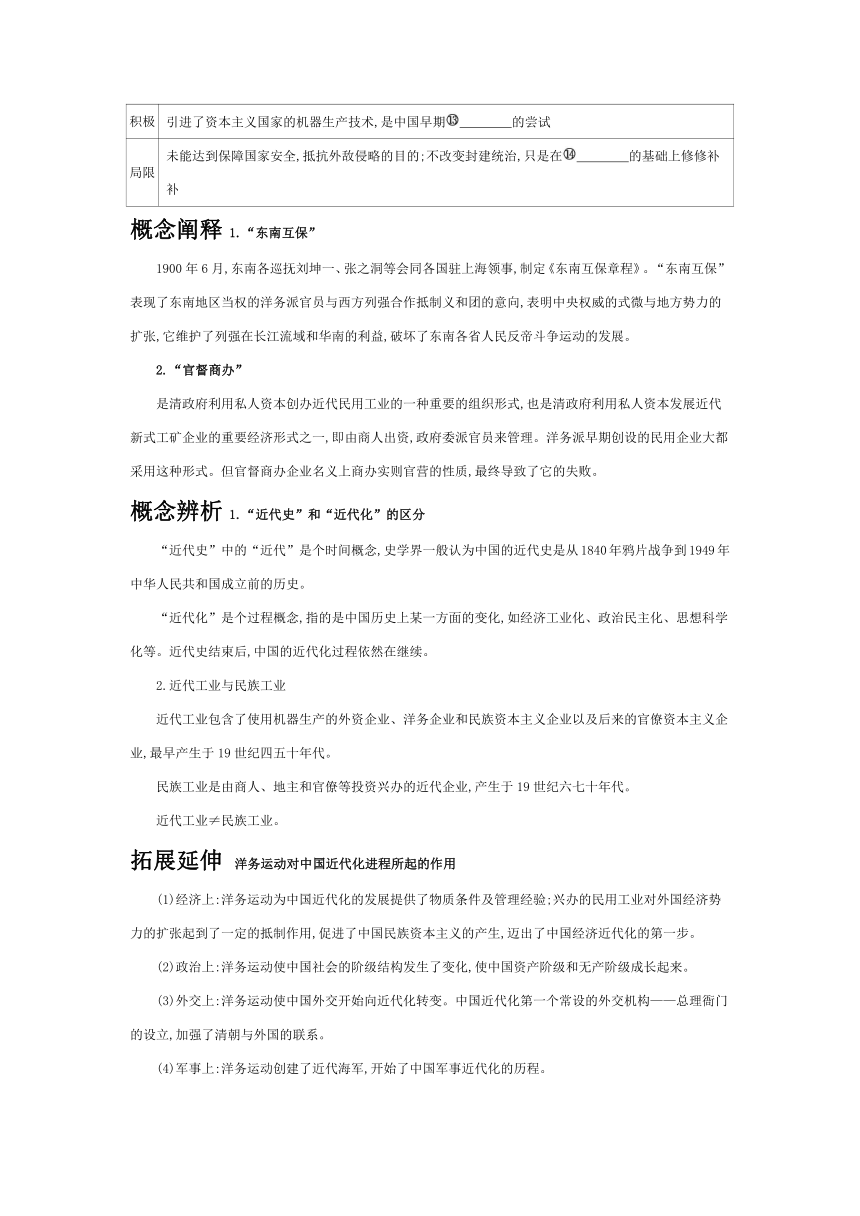

3.(原创·情境创新+视角创新)下图为1844~1870年上海租界土地交易在英国领事馆登记的土地资料(即道契,道契是近代上海租界土地私有产权证书)数量(单位:张),道契正文内容称之为首租。这一时期土地交易高峰出现的主要原因是( )。

A.英法联军之役 B.租界范围扩大

C.房地产的投机 D.太平天国运动

答案 D

解析 本题旨在考查近代西方列强侵略中国和太平天国运动。从图示来看,1860~1864年,正是太平军进攻苏浙和上海附近的时期,这一时期大量难民涌入上海,使上海住房需求激增,来自战区的资金涌入上海,表现为这个时期上海土地交易额创历史新高,故D项正确。英法联军之役即第二次鸦片战争的时间与图示的高峰期不一致,排除A项。租界范围扩大和房地产的投机不是主要原因,故排除B、C两项。

4.(原创·情境创新)康有为的《论语注》中将公羊三世说——据乱世、升平世和太平世与西方社会进化论相结合,形成三世进化论;用西方的自由、平等和民主等近代政治观念构建太平大同世;以现代的公理与文明标准对夷夏之辨进行评判。这反映了( )。

A.“以儒化西”的创新性

B.儒学现代化的尝试

C.“儒表西里”的新儒学

D.儒学宗教化的再造

答案 B

解析 本题旨在考查近代中国维新变法运动。题干体现了康有为立足于儒家的公羊学说,采纳了西学中的许多先进观念,将中西文化进行融合,为儒学现代化作出了努力,故B项正确。康有为构建的新儒学体系,援西入儒,化合中西,而不是“以儒化西”,也不是“儒表西里”,故A、C两项排除。题干没有体现儒学宗教化,故D项排除。

同课章节目录