2023-2024学年云南省文山州马关县七年级(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年云南省文山州马关县七年级(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 901.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-05 17:50:56 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年云南省文山州马关县七年级(上)期末历史试卷

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.(2分)我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。考古学者在云南发现了元谋人的遗存,他们生活的时间是( )

A.300万年前 B.170万年前

C.70﹣20万年前 D.3万年前

2.(2分)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤德之人,传位依次,此禅让也。”率先实践该制度的是( )

A.黄帝 B.尧 C.舜 D.禹

3.(2分)在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000﹣6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明( )

A.传说中的内容都是真实的

B.考古是了解历史唯一途径

C.传说中包含一些历史信息

D.考古发现证实了所有传说

4.(2分)王明同学在了解“夏、商、西周的兴亡”这段历史时,在自己的笔记本上整理出下面的知识点,其中不正确的一项是( )

A.夏朝的建立,标志着我国早期国家的产生

B.商汤战胜夏朝的启,夏朝灭亡,商朝建立

C.商纣王施用炮烙等酷刑镇压人民,最后被灭

D.周武王建立周朝,定都镐京,历史上叫作西周

5.(2分)陕西省号称三秦大地,山西人又叫三晋儿女,山东省别称齐鲁大地( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

6.(2分)西周礼制规定,天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,以后一些诸侯竞相效仿。这反映出春秋时期( )

A.王室衰微诸侯竞相争霸

B.制鼎技术提高,产量增加

C.郑庄公的社会地位提高

D.鼎演变为常用的饮食器具

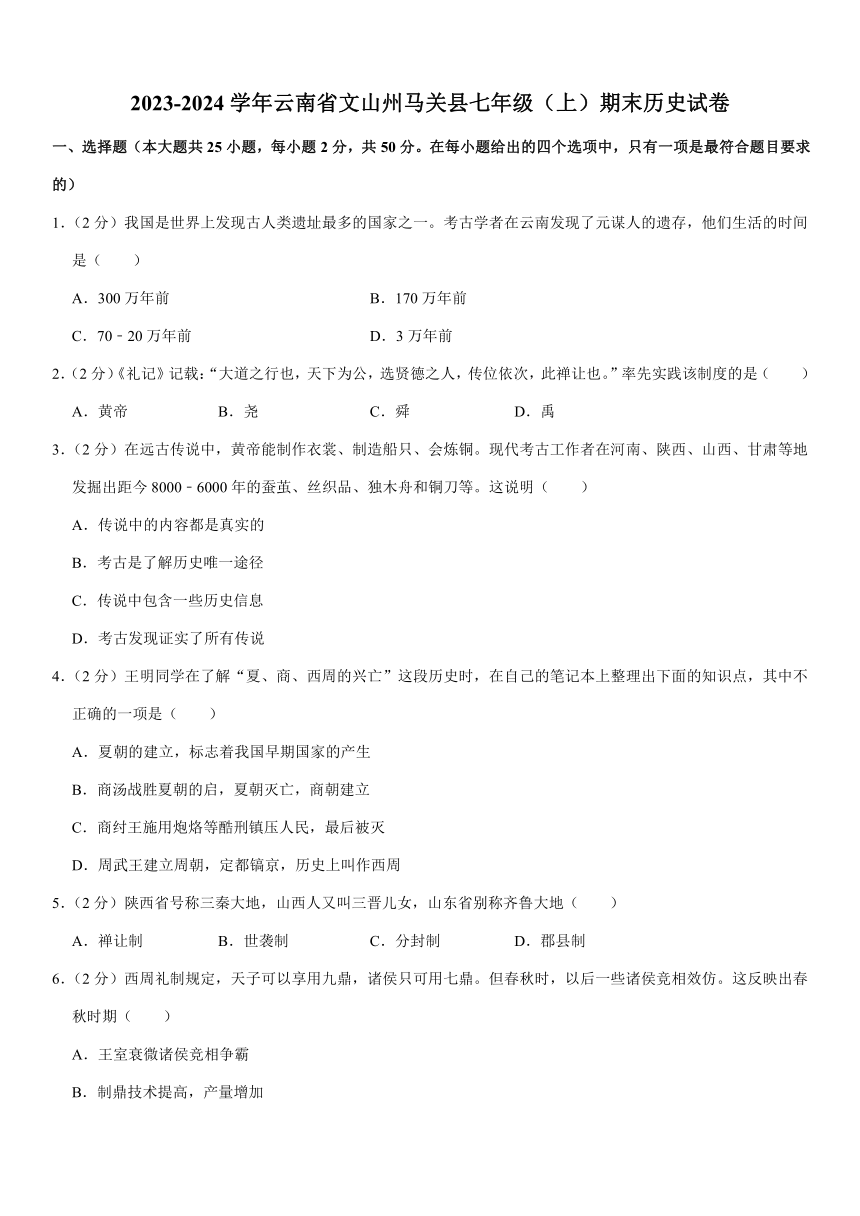

7.(2分)历史漫画通过幽默、夸张的笔法描绘历史人物或事件。如图中的人物所代表的国家之间兼并战争连绵不断。由此推断,这些战争发生在( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.战国时期 D.秦汉时期

8.(2分)党的二十大报告中指出:“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,最能体现“教育公平”的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

9.(2分)历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于历史观点的是( )

A.春秋战国时期,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.孔子提出“己所不欲,勿施于人”

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”

D.百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰

10.(2分)《史记 过秦论》记载:“繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,天下多事,吏弗能纪,其民危也。”这段史料适合用于研究( )

A.秦末农民起义的原因 B.秦末农民起义的经过

C.秦末农民起义的特点 D.秦末农民起义的影响

11.(2分)汉朝文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,史称“文景之治”。与这一局面的形成息息相关的是( )

A.休养生息 B.依法治国 C.平抑物价 D.建立侯国

12.(2分)“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的。”材料反映的是下列哪一局面?( )

A.光武中兴 B.外戚与宦官交替专权

C.陈胜吴广起义 D.王莽改制

13.(2分)184年,张角等领导农民大起义在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻,州郡失据,京师震动。这表明黄巾起义( )

A.源于东汉王朝腐败 B.沉重打击了东汉统治

C.取得了最终的胜利 D.遭到统治者联合镇压

14.(2分)2023年10月18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京举行。作为丝绸之路西方的终点,罗马帝国也通过丝绸之路不断尝试与中国的联系。西汉时期丝绸之路的起点位于( )

A.洛阳 B.长安 C.玉门关 D.楼兰

15.(2分)西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎( )

A.汉朝科技的进步

B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟

D.中外农业生产水平提升

16.(2分)历史学习强调“论从史出,史论结合”。下面表格列出的史实能够证明( )

时期 史实

西汉 公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,管辖西域36国

东汉 东汉明帝时,派班超出使西域,班超长期留守西域

A.新疆地区自古以来就是我国的领土

B.西藏地区自古以来就是我国的领土

C.东汉时西域开始正式归属中央政权

D.汉武帝时就对西域进行了有效管辖

17.(2分)自古书契,多编以竹简;其用缣帛(指绸缎布匹)者,并不便于人。伦乃造意(指思考),用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。据此可知( )

A.有大量竹简和雏帛 B.发明了造纸术

C.造纸的工艺高超 D.改进了造纸术

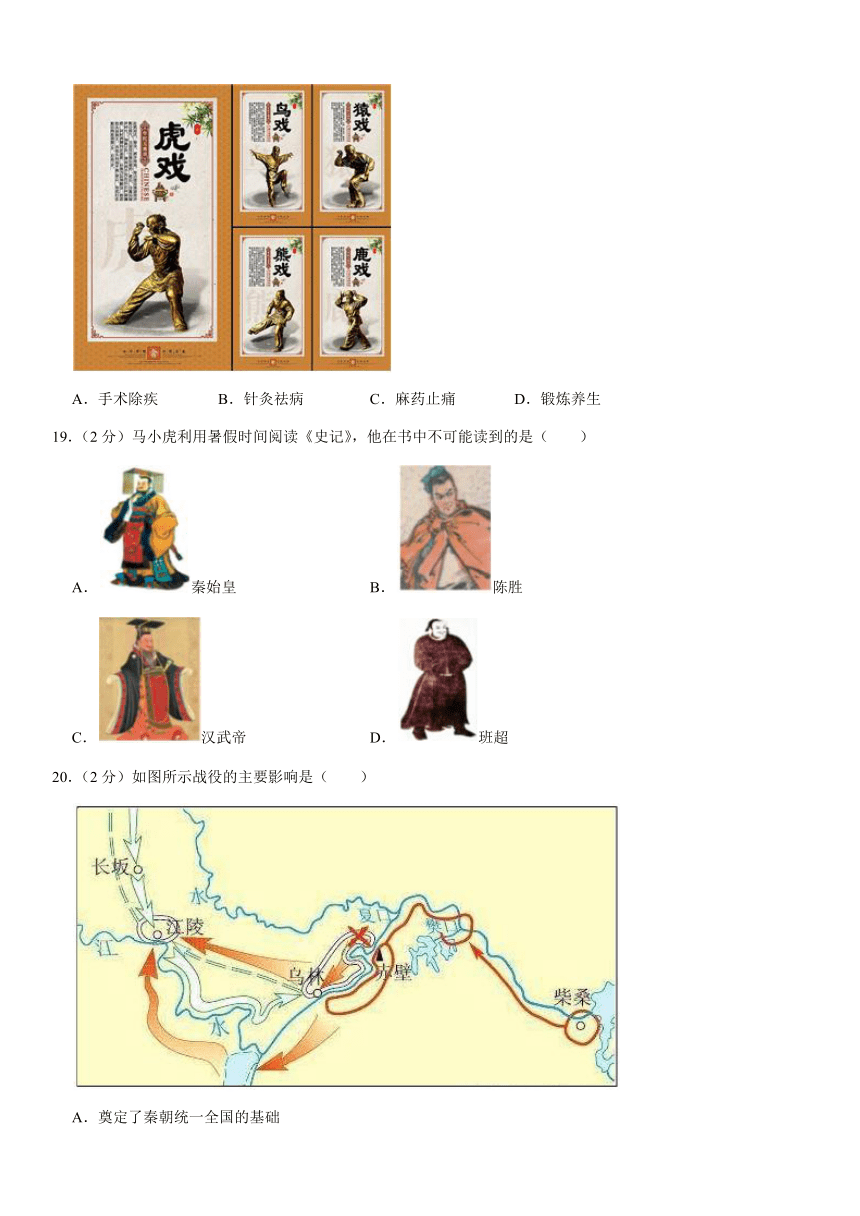

18.(2分)如图所示内容体现了汉代名医主张( )

A.手术除疾 B.针灸祛病 C.麻药止痛 D.锻炼养生

19.(2分)马小虎利用暑假时间阅读《史记》,他在书中不可能读到的是( )

A.秦始皇 B.陈胜

C.汉武帝 D.班超

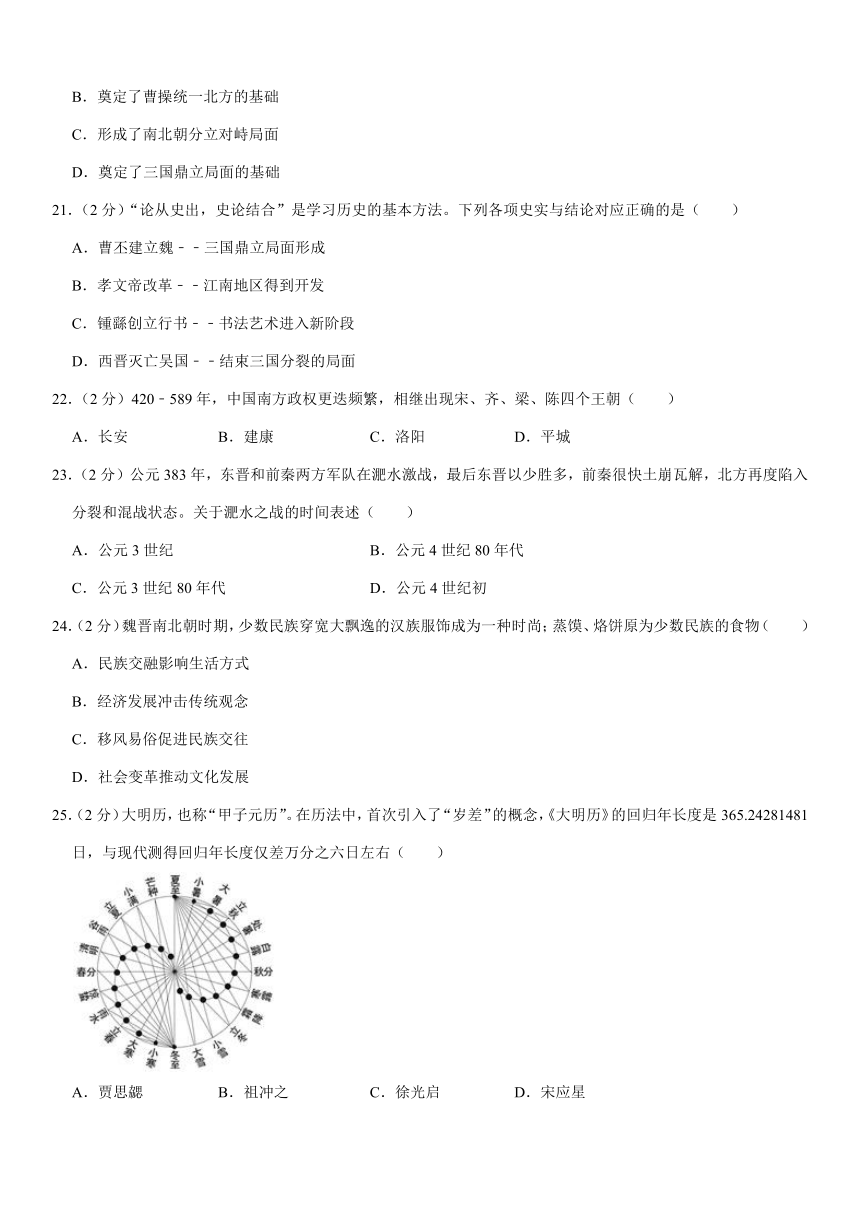

20.(2分)如图所示战役的主要影响是( )

A.奠定了秦朝统一全国的基础

B.奠定了曹操统一北方的基础

C.形成了南北朝分立对峙局面

D.奠定了三国鼎立局面的基础

21.(2分)“论从史出,史论结合”是学习历史的基本方法。下列各项史实与结论对应正确的是( )

A.曹丕建立魏﹣﹣三国鼎立局面形成

B.孝文帝改革﹣﹣江南地区得到开发

C.锺繇创立行书﹣﹣书法艺术进入新阶段

D.西晋灭亡吴国﹣﹣结束三国分裂的局面

22.(2分)420﹣589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝( )

A.长安 B.建康 C.洛阳 D.平城

23.(2分)公元383年,东晋和前秦两方军队在淝水激战,最后东晋以少胜多,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态。关于淝水之战的时间表述( )

A.公元3世纪 B.公元4世纪80年代

C.公元3世纪80年代 D.公元4世纪初

24.(2分)魏晋南北朝时期,少数民族穿宽大飘逸的汉族服饰成为一种时尚;蒸馍、烙饼原为少数民族的食物( )

A.民族交融影响生活方式

B.经济发展冲击传统观念

C.移风易俗促进民族交往

D.社会变革推动文化发展

25.(2分)大明历,也称“甲子元历”。在历法中,首次引入了“岁差”的概念,《大明历》的回归年长度是365.24281481日,与现代测得回归年长度仅差万分之六日左右( )

A.贾思勰 B.祖冲之 C.徐光启 D.宋应星

二、非选择题(本大题共4小题,第26题10分,第27题14分,第28题12分,第29题14分,共50分)

26.(10分)物久则废,器久则坏,法久则弊,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,社会发生着大变革,奴隶制崩溃,商鞅变法顺应了历史发展趋势和历史发展潮流,与时俱进,针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行,是秦国走向强大的根本原因。但这场变法也给秦及秦以后的中国社会的发展带来了不可低估的巨大的负面影响。这些负面影响,注定了秦的灭亡。苏轼言“故帝秦者,商君也,亦商君也。”

——摘编自张俊英等《商鞅变法与秦王朝之兴衰研究》

材料二 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老,大定官品,考核州郡官吏,议定雅乐,除去郑、卫之音,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 北魏孝文帝这些移风易俗的决策与措施,使鲜卑没有了自己的语言,没有了自己的姓氏,没有了自己纯粹的血统,鲜卑彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性。

——黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

(1)根据材料一,概括秦国走向强大的根本原因。并结合所学知识,列举两项商鞅变法的措施。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的特点。并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的影响。

(3)根据上述内容并结合所学知识,说一说你是如何评价古代改革的。

27.(14分)史明明同学以“秦汉大一统王朝”为主题开展探究学习,请你参与完成。

任务一【鉴赏诗歌】

诗歌一 七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。 ——唐 胡曾《流沙》 诗歌二 秦王扫六合,虎视何雄哉! ——唐 李白《古风》

任务二【探究制度】

任务三【实施措施】

一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记 秦始皇本纪》

任务四【论证观点】

颁布“推恩令”罢黜百家,尊崇儒术 铸造五铢钱 盐铁专卖 北击匈奴

(1)从诗歌一到诗歌二反映了怎么样的历史发展趋势?诗歌二描述了哪一历史事件?

(2)结合所学知识,写出任务二中图片的制度名称。

(3)从任务三中任意选一项秦始皇巩固统一的措施进行介绍。(要求:介绍措施名称,并从实施目的和作用两个角度作答)

(4)请你从任务四中,任选两项史实,论证“汉武帝巩固了大一统的局面(要求:逻辑清晰,表述成文)

28.(12分)七年级某历史学习小组以“中华文明”为主题开展探究学习,请你参与。

材料一

材料二《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋战国时期的诗歌300多篇。分为《风》《雅》《颂》三部分,有的反映民俗民情,有的描写劳动者的勤劳勇敢,有的赞扬反抗压迫,在中国文学史上具有光辉的地位。《诗经》和“楚辞”,对中国后世的诗歌创作影响深远。

——摘编自部颁统编教材《中国历史七年级上册》

材料三 北魏初期,统治者在山西大同开凿的云冈石窟,佛像造型比较粗犷,衣服短而窄,表情严峻。迁都至洛阳后,洞中的佛像,衣服垂于方座前面,面相略长而清秀,表情温和并作微笑状。

——摘编自何养明《洛阳龙门北魏石窟艺术的特点》

(1)根据上述内容并结合所学知识,请你围绕“中华文明”这一主题写一篇历史小短文。(要求:结合相关史实表述成文,字数不少于80字)

(2)根据材料三,概括云冈石窟与龙门石窟佛像造型的不同艺术表现特点。并结合所学知识,简析造成龙门石窟佛像造型变化的原因。

29.(14分)我校历史研学小组以“重拾渔樵农耕,追根溯源,体会华夏文明。”为主题开展一次古代中国农业文明寻觅之旅的活动

【农业起源】

材料一

1952年发现的半坡遗址中,先后发现粟的遗存和蔬菜籽粒,以及家畜和野生动物骨骸化石。同时还发现粗砂罐、小口尖底瓶和钵等各种彩陶。彩陶以红底黑色为主 1973年发掘的河姆渡遗址中,发现了丰富的栽培稻谷和大面积的木建筑遗迹、捕猎的野生动物和家养动物的骨骸等遗存。

——部颁统编教材《中国历史七年级上册教师教学用书》

【生产改进】

材料二

【区域开发】

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶

——《宋书》

【经验总结】

材料四《齐民要术》是我国古代人民生产实践经验的结晶,是农业科学知识的巨著它包括从选种、栽培、土壤肥料到农副产品加工利用等丰富的生产技术知识,贾思勰总结写《齐民要术》的体会时曾说:“今采捃(收集),爰及歌谣,询之老成,“皆余目所亲见事,非信传疑”

——摘编自李寿仁《贾思勰和齐民要术》

(1)根据材料一并结合所学知识,完成下列推论。

发现1:粟的遗存。推论: 。

发现2:丰富的栽培稻谷遗存。推论: 。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括都江堰产生的影响。

(3)材料三中的内容反映了当时南方社会经济发展出现了什么景象?这种景象出现的原因有哪些?

(4)根据材料四,概括贾思勰能够著成《齐民要术》的原因。并结合所学知识,指出《齐民要术》的地位。

2023-2024学年云南省文山州马关县七年级(上)期末历史试卷

试题解析

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.(2分)我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。考古学者在云南发现了元谋人的遗存,他们生活的时间是( )

A.300万年前 B.170万年前

C.70﹣20万年前 D.3万年前

根据已学知识可知,在云南省元谋县,以及大量的炭屑,经专家鉴定,这一远古人类就是生活在距今约170万年前的元谋人,B符合题意,排除A,已学会使用和保存火种;山顶洞人生活在3万年前。

故选:B。

2.(2分)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤德之人,传位依次,此禅让也。”率先实践该制度的是( )

A.黄帝 B.尧 C.舜 D.禹

依据题干材料中的“天下为公,选贤德之人”“禅让”,黄河流域主要有陶唐氏、夏后氏等部落,三个部落走向了联盟。尧舜禹时期。相传尧为部落联盟领袖时,尧对舜进行三年考核后。所以率先实践改制度的人是尧;A项所述人物是古华夏部落联盟首领,被尊为中华的“人文初祖”,应排除,华夏文明的重要奠基人,舜被尧立为继承人,不符合题意;D项所述人物因治理黄河有功,不是率先实践禅让制的人,应排除。

故选:B。

3.(2分)在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000﹣6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明( )

A.传说中的内容都是真实的

B.考古是了解历史唯一途径

C.传说中包含一些历史信息

D.考古发现证实了所有传说

在远古传说中,黄帝能制作衣裳、会炼铜、陕西、甘肃等地发掘出距今8000﹣6000年的蚕茧、独木舟和铜刀等。ABD说法过于绝对。

故选:C。

4.(2分)王明同学在了解“夏、商、西周的兴亡”这段历史时,在自己的笔记本上整理出下面的知识点,其中不正确的一项是( )

A.夏朝的建立,标志着我国早期国家的产生

B.商汤战胜夏朝的启,夏朝灭亡,商朝建立

C.商纣王施用炮烙等酷刑镇压人民,最后被灭

D.周武王建立周朝,定都镐京,历史上叫作西周

根据所学知识可知,夏朝是我国历史上第一个奴隶制王朝,A项不符合题意;夏朝的最后一位君主是桀。商汤于公元前1600年灭夏朝。B项符合题意;商朝最后一个君主是商纣王,最后被周武王联合其他势力推翻了商朝的统治,排除C项,建立了周朝,史称西周,排除D项。

故选:B。

5.(2分)陕西省号称三秦大地,山西人又叫三晋儿女,山东省别称齐鲁大地( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

A.禅让制与尧舜禹有关,排除A。

B.夏启继承了禹的王位,标志着王位世袭制取代了禅让制。

C.根据所学可知,燕、赵、齐、鲁和秦都源于西周分封制出现的诸侯国,西周实行分封制、奴隶 亲属,封他们为诸侯,开发了边远地区,成为一个强盛的国家,山西人又叫三晋儿女,河北省被称为燕赵之地,这些称号都与我国古代分封制有关。

D.秦统一后在全国推行郡县制,郡县官员由中央直接任免,没有封地。

故选:C。

6.(2分)西周礼制规定,天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,以后一些诸侯竞相效仿。这反映出春秋时期( )

A.王室衰微诸侯竞相争霸

B.制鼎技术提高,产量增加

C.郑庄公的社会地位提高

D.鼎演变为常用的饮食器具

A.根据材料“西周礼制规定,周天子可以享用九鼎。但春秋时,以后一些诸侯都竞相仿效”联系所学可知,在分封制下,而春秋时期,这反映出周王室的衰微,A项正确。

B.材料没有提到鼎的产量增加,排除B。

C.材料不能说明郑庄公地位高,只是说明诸侯势力强大了。

D.鼎主要是礼器,排除D。

故选:A。

7.(2分)历史漫画通过幽默、夸张的笔法描绘历史人物或事件。如图中的人物所代表的国家之间兼并战争连绵不断。由此推断,这些战争发生在( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.战国时期 D.秦汉时期

战国七雄是战国时期七个最强大的诸侯国的统称,包括齐、楚、燕、韩、赵、魏。所以图中的人物所代表的国家之间兼并战争连绵不断,C是正确的选项。

故选:C。

8.(2分)党的二十大报告中指出:“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,最能体现“教育公平”的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

A.因材施教是孔子的教育方法,不是最能体现“教育公平”的观点。

B.温故知新是孔子的学习方法,不是最能体现“教育公平”的观点。

C.根据题干的“教育公平”结合所学知识可知,孔子的观点中。孔子主张“有教无类”,他创办私学,广收门徒。

D.仁者爱人体现的是孔子的核心思想“仁”,排除D项。

故选:C。

9.(2分)历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于历史观点的是( )

A.春秋战国时期,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.孔子提出“己所不欲,勿施于人”

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”

D.百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰

历史事实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩、分析历史事实时所处的立场和看法。题干选项中选项ABC是对当时的历史事件的客观描述,属于历史事实,而是表达了一种观点和看法。选项D符合题意。

故选:D。

10.(2分)《史记 过秦论》记载:“繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,天下多事,吏弗能纪,其民危也。”这段史料适合用于研究( )

A.秦末农民起义的原因 B.秦末农民起义的经过

C.秦末农民起义的特点 D.秦末农民起义的影响

由材料:“繁刑严诛,吏治刻深,赋敛无度,吏弗能纪,其民危也,这段史料描述的是秦末农民起义的原因,才导致了秦末农民起义的爆发、特点和影响。

故选:A。

11.(2分)汉朝文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,史称“文景之治”。与这一局面的形成息息相关的是( )

A.休养生息 B.依法治国 C.平抑物价 D.建立侯国

为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖采取修养生息的政策,继任的统治者继续实行修养生息政策,汉初的经济逐渐得以恢复和发展,A项正确,不是文景之治形成的原因;平抑物价是汉武帝实现大一统的经济措施,排除C项,排除D项。

故选:A。

12.(2分)“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的。”材料反映的是下列哪一局面?( )

A.光武中兴 B.外戚与宦官交替专权

C.陈胜吴广起义 D.王莽改制

东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,形成了外戚与宦官交替专权的局面,东汉王朝走向了衰亡,外戚与宦官为了各自的利益,使社会混乱,最终导致东汉王朝走向灭亡,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的”与外戚与宦官交替专权有关。

故选:B。

13.(2分)184年,张角等领导农民大起义在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻,州郡失据,京师震动。这表明黄巾起义( )

A.源于东汉王朝腐败 B.沉重打击了东汉统治

C.取得了最终的胜利 D.遭到统治者联合镇压

A.材料没有涉及黄巾起义爆发的原因,排除。

B.根据“在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻,州郡失据,京师震动”可知,使其一蹶不振。

C.黄巾起义最终失败,排除。

D.材料没有体现遭到统治者联合镇压,排除。

故选:B。

14.(2分)2023年10月18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京举行。作为丝绸之路西方的终点,罗马帝国也通过丝绸之路不断尝试与中国的联系。西汉时期丝绸之路的起点位于( )

A.洛阳 B.长安 C.玉门关 D.楼兰

自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来。商人们载着汉朝的丝绸等货物,穿过河西走廊、西亚;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原,就是著名的“丝绸之路”;西汉时期丝绸之路的起点位于长安、玉门关,排除ACD。

故选:B。

15.(2分)西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎( )

A.汉朝科技的进步

B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟

D.中外农业生产水平提升

结合材料信息“西汉时,中原地区出现了良种马、苜蓿、蚕豆。这一时期,西域人学会了打井和炼铁等技术”可知,结合所学知识可知,张骞两次出使西域。张骞出使西域后、商人开始相互往来,汉朝的丝绸,以及开渠、铸铁等技术传到西域、葡萄、胡桃、石榴等外来物产传入中原;题干反映的是丝绸之路促进了东西方的贸易与文化交流,排除A项,不是西域人对丝织品的追捧;题干和中外农业生产水平提升无关。

故选:C。

16.(2分)历史学习强调“论从史出,史论结合”。下面表格列出的史实能够证明( )

时期 史实

西汉 公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,管辖西域36国

东汉 东汉明帝时,派班超出使西域,班超长期留守西域

A.新疆地区自古以来就是我国的领土

B.西藏地区自古以来就是我国的领土

C.东汉时西域开始正式归属中央政权

D.汉武帝时就对西域进行了有效管辖

根据材料“公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,派班超出使西域,经营西域30多年”,中国古代就已经对新疆地区进行经营管理。A项正确,排除B项,排除C项,排除D项。

故选:A。

17.(2分)自古书契,多编以竹简;其用缣帛(指绸缎布匹)者,并不便于人。伦乃造意(指思考),用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。据此可知( )

A.有大量竹简和雏帛 B.发明了造纸术

C.造纸的工艺高超 D.改进了造纸术

据题干并结合所学知识可知,西汉时期。东汉时,改进造纸工艺、麻头、旧渔网等植物纤维为原料造纸。题干材料不能说明蔡伦有大量竹简和雏帛;西汉发明造纸术;题干材料仅仅说明蔡伦改进造纸术,排除C。

故选:D。

18.(2分)如图所示内容体现了汉代名医主张( )

A.手术除疾 B.针灸祛病 C.麻药止痛 D.锻炼养生

A.手术除疾与题干无关,排除A。

B.题干未体现针灸祛病,排除B。

C.麻沸散在题干中也没有体现,排除C。

D.根据所学可知,题干图示反映的是东汉名医华佗模仿鹿、虎、熊、猿,创编出了“五禽戏”,锻炼养生。

故选:D。

19.(2分)马小虎利用暑假时间阅读《史记》,他在书中不可能读到的是( )

A.秦始皇 B.陈胜

C.汉武帝 D.班超

依所学可知,《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史、陈胜,属于《史记》记载范围,排除ABC项,所以在书中不可能读到的是班超。

故选:D。

20.(2分)如图所示战役的主要影响是( )

A.奠定了秦朝统一全国的基础

B.奠定了曹操统一北方的基础

C.形成了南北朝分立对峙局面

D.奠定了三国鼎立局面的基础

由图片中的关键信息“赤壁”可知,这反映的是赤壁之战,赤壁之战后曹操退守黄河一带。孙权在长江中下游的势力得到了巩固、湖南大部分地区。赤壁之战奠定了三国鼎立局面的基础。

故选:D。

21.(2分)“论从史出,史论结合”是学习历史的基本方法。下列各项史实与结论对应正确的是( )

A.曹丕建立魏﹣﹣三国鼎立局面形成

B.孝文帝改革﹣﹣江南地区得到开发

C.锺繇创立行书﹣﹣书法艺术进入新阶段

D.西晋灭亡吴国﹣﹣结束三国分裂的局面

据所学知,229年孙权称帝,排除A,与江南地区的开发无关;锺繇创立的是楷书而不是行书;280年,统一全国,D项对应正确。

故选:D。

22.(2分)420﹣589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝( )

A.长安 B.建康 C.洛阳 D.平城

420﹣589年,中国的南方相继出现了宋、齐、梁,统称为“南朝”。

故选:B。

23.(2分)公元383年,东晋和前秦两方军队在淝水激战,最后东晋以少胜多,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态。关于淝水之战的时间表述( )

A.公元3世纪 B.公元4世纪80年代

C.公元3世纪80年代 D.公元4世纪初

公元383年东晋与前秦在淝水展开决战,结果东晋以8万人大败前秦80万军队,淝水之战后,北方再度陷入分裂和混战的状态,一百年为一个世纪,具体年份与世纪换算公式为千百位数加1。公元383年为公元8世纪80年代;ACD项用世纪,排除ACD项。

故选:B。

24.(2分)魏晋南北朝时期,少数民族穿宽大飘逸的汉族服饰成为一种时尚;蒸馍、烙饼原为少数民族的食物( )

A.民族交融影响生活方式

B.经济发展冲击传统观念

C.移风易俗促进民族交往

D.社会变革推动文化发展

根据题干可知,魏晋南北朝时期,而汉族普遍食用少数民族的食物,说明民族交融进一步发展;题干反映的是民族融合,排除B项,排除C项,排除D项。

故选:A。

25.(2分)大明历,也称“甲子元历”。在历法中,首次引入了“岁差”的概念,《大明历》的回归年长度是365.24281481日,与现代测得回归年长度仅差万分之六日左右( )

A.贾思勰 B.祖冲之 C.徐光启 D.宋应星

根据所学可知,祖冲之是我国著名的科学家,他所测算的一年时间,只差50秒,后来由朝廷正式颁布;贾思勰编写了《齐民要术》;徐光启编写了《农政全书》;宋应星编写了《天工开物》。

故选:B。

二、非选择题(本大题共4小题,第26题10分,第27题14分,第28题12分,第29题14分,共50分)

26.(10分)物久则废,器久则坏,法久则弊,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,社会发生着大变革,奴隶制崩溃,商鞅变法顺应了历史发展趋势和历史发展潮流,与时俱进,针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行,是秦国走向强大的根本原因。但这场变法也给秦及秦以后的中国社会的发展带来了不可低估的巨大的负面影响。这些负面影响,注定了秦的灭亡。苏轼言“故帝秦者,商君也,亦商君也。”

——摘编自张俊英等《商鞅变法与秦王朝之兴衰研究》

材料二 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老,大定官品,考核州郡官吏,议定雅乐,除去郑、卫之音,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 北魏孝文帝这些移风易俗的决策与措施,使鲜卑没有了自己的语言,没有了自己的姓氏,没有了自己纯粹的血统,鲜卑彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性。

——黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

(1)根据材料一,概括秦国走向强大的根本原因。并结合所学知识,列举两项商鞅变法的措施。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的特点。并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的影响。

(3)根据上述内容并结合所学知识,说一说你是如何评价古代改革的。

(1)根据材料“春秋战国时期,社会发生着大变革,封建制确立,与时俱进。变法时遵循的改革思想及变法的内容,是秦国走向强大的根本原因,秦国走向强大的根本原因是商鞅变法针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行,商鞅变法的措施有经济上,允许土地自由买卖,生产粮食;统一度量衡,奖励军功;政治上,由国君直接派官吏治理。

(2)根据材料二“北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化,建太庙、养国老,大定官品;设立太乐宫,除去郑,依据儒家六经,制定声律”概括可知。结合所学知识分析可知,促进了民族交融。

(3)根据材料及所学可知,分别从要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中去评价;应看变法(改革)是否顺应历史发展潮流。我们应客观地。

故答案为:

(1)根本原因:商鞅变法针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行。措施:经济上,允许土地自由买卖,生产粮食;统一度量衡,奖励军功;政治上,由国君直接派官吏治理。

(2)特点:推行汉化。北魏孝文帝改革,增强了北魏的实力。

(3)要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中去评价;应采用生产力标准和实践标准来评价,推动社会的发展、辩证地看待变法(改革)。

27.(14分)史明明同学以“秦汉大一统王朝”为主题开展探究学习,请你参与完成。

任务一【鉴赏诗歌】

诗歌一 七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。 ——唐 胡曾《流沙》 诗歌二 秦王扫六合,虎视何雄哉! ——唐 李白《古风》

任务二【探究制度】

任务三【实施措施】

一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记 秦始皇本纪》

任务四【论证观点】

颁布“推恩令”罢黜百家,尊崇儒术 铸造五铢钱 盐铁专卖 北击匈奴

(1)从诗歌一到诗歌二反映了怎么样的历史发展趋势?诗歌二描述了哪一历史事件?

(2)结合所学知识,写出任务二中图片的制度名称。

(3)从任务三中任意选一项秦始皇巩固统一的措施进行介绍。(要求:介绍措施名称,并从实施目的和作用两个角度作答)

(4)请你从任务四中,任选两项史实,论证“汉武帝巩固了大一统的局面(要求:逻辑清晰,表述成文)

(1)根据材料“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”结合所学可知。根据材料“秦王扫六合,诗歌二描述了秦始皇灭六国。综合材料可知。

(2)结合所学知识可知,任务二中图片的制度名称是专制主义中央集权制度,规定最高统治者称皇帝,总揽一切大权、太尉,分别掌管行政,最后决断权由皇帝掌控,秦朝废除西周以来实行的分封制。

(3)根据材料“一法度衡石丈尺。车同轨,为改变各诸侯国使用的长度,秦始皇统一度量衡;根据材料“车同轨”结合所学可知,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,使秦朝的陆路交通四通八达,秦始皇为消除文字上的差异,使政令能够在全国各地顺利推行。

(4)从从任务四“颁布“推恩令”罢黜百家,尊崇儒术 铸造五铢钱 盐铁专卖 北击匈奴”中,拟定观点为汉武帝巩固了大一统的局面。根据所学可知,汉武帝在思想、经济。思想上统一,实行“罢黜百家,使儒家思想成为中国专制王朝的正统思想,维护了国家统一,削弱诸侯国的势力,建立刺史制度,中央大大加强了对地方的控制,为了加强朝廷对社会经济的控制。统一铸造五铢钱、专卖,平抑物价,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,派卫青,取得了漠北战役的胜利,再无力与西汉对抗。总之、思想,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

故答案为:

(1)发展趋势:分裂走向统一;历史事件:秦始皇灭六国。

(2)专制主义中央集权制度。

(3)措施:为改变各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,便利了经济的发展,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,使秦朝的陆路交通四通八,统一文字,有利于文化的交流与发展。

(4)观点:汉武帝巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期,汉武帝在思想、经济。思想上统一,实行“罢黜百家,使儒家思想成为中国专制王朝的正统思想,维护了国家统一,削弱诸侯国的势力,建立刺史制度,中央大大加强了对地方的控制,为了加强朝廷对社会经济的控制。统一铸造五铢钱、专卖,平抑物价,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,派卫青,取得了漠北战役的胜利,再无力与西汉对抗。总之、思想,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

28.(12分)七年级某历史学习小组以“中华文明”为主题开展探究学习,请你参与。

材料一

材料二《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋战国时期的诗歌300多篇。分为《风》《雅》《颂》三部分,有的反映民俗民情,有的描写劳动者的勤劳勇敢,有的赞扬反抗压迫,在中国文学史上具有光辉的地位。《诗经》和“楚辞”,对中国后世的诗歌创作影响深远。

——摘编自部颁统编教材《中国历史七年级上册》

材料三 北魏初期,统治者在山西大同开凿的云冈石窟,佛像造型比较粗犷,衣服短而窄,表情严峻。迁都至洛阳后,洞中的佛像,衣服垂于方座前面,面相略长而清秀,表情温和并作微笑状。

——摘编自何养明《洛阳龙门北魏石窟艺术的特点》

(1)根据上述内容并结合所学知识,请你围绕“中华文明”这一主题写一篇历史小短文。(要求:结合相关史实表述成文,字数不少于80字)

(2)根据材料三,概括云冈石窟与龙门石窟佛像造型的不同艺术表现特点。并结合所学知识,简析造成龙门石窟佛像造型变化的原因。

(1)根据材料信息及所学知识,从中华文明的传承,对中华古代文明的深刻认识为中华文明源远流长;中华古代文明灿烂辉煌等。论述:中国是四大文明古国之一、一万年的文化史。北京人生活在距今约70万年至20万年的北京西南周口店地区、材料最齐全的直立人遗址之一。通过对北京人的研究,为人类起源的研究提供了可靠的证据、羊等兽骨上的文字、体系较为完整的文字。夏、商、西周时期我国的青铜器制作技术先进,被称为“青铜时代”。他刻苦学习书法,所作楷、行。他的行书、篆的痕迹,笔势“飘若浮云。王羲之的代表作是《兰亭集序》、浑然天成的境界。王羲之由于在书法艺术上的杰出成就。总之,积淀了丰富的历史。

(2)不同:根据材料二“统治者在山西大同开凿的云冈石窟、佛像造型比较粗犷,衣服短而窄、服饰短窄,洞中的佛像,衣袖宽大下垂,表情温和并作微笑状、服饰宽长、政治环境相对稳定。

故答案为:

(1)观点:中华古代文明灿烂辉煌。

论述:中国是四大文明古国之一,中国具有百万年的人类史、五千多年的文明史,北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富。它的发现对于研究古人类进化的历史具有重要意义,可以发现早期猿人向现代人演进和发展变化的规律。甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早,对中国文字的形成与发展有深远的影响。夏、商,出现了大量的青铜器。将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的王羲之,继承各种书体的优点、行、草书尤为精湛、楷书摆脱了以往带有隶,当时的人就称赞他的书法为古今之冠,矫若惊龙”,达到收放自如。《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,被后人誉为“书圣”,中华古代文明灿烂辉煌、文化和智慧。

(2)不同:云岗石窟佛像表情严峻、服饰短窄、服饰宽长、政治环境相对稳定。

29.(14分)我校历史研学小组以“重拾渔樵农耕,追根溯源,体会华夏文明。”为主题开展一次古代中国农业文明寻觅之旅的活动

【农业起源】

材料一

1952年发现的半坡遗址中,先后发现粟的遗存和蔬菜籽粒,以及家畜和野生动物骨骸化石。同时还发现粗砂罐、小口尖底瓶和钵等各种彩陶。彩陶以红底黑色为主 1973年发掘的河姆渡遗址中,发现了丰富的栽培稻谷和大面积的木建筑遗迹、捕猎的野生动物和家养动物的骨骸等遗存。

——部颁统编教材《中国历史七年级上册教师教学用书》

【生产改进】

材料二

【区域开发】

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶

——《宋书》

【经验总结】

材料四《齐民要术》是我国古代人民生产实践经验的结晶,是农业科学知识的巨著它包括从选种、栽培、土壤肥料到农副产品加工利用等丰富的生产技术知识,贾思勰总结写《齐民要术》的体会时曾说:“今采捃(收集),爰及歌谣,询之老成,“皆余目所亲见事,非信传疑”

——摘编自李寿仁《贾思勰和齐民要术》

(1)根据材料一并结合所学知识,完成下列推论。

发现1:粟的遗存。推论: 半坡人会种植粟 。

发现2:丰富的栽培稻谷遗存。推论: 河姆渡人会种植水稻 。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括都江堰产生的影响。

(3)材料三中的内容反映了当时南方社会经济发展出现了什么景象?这种景象出现的原因有哪些?

(4)根据材料四,概括贾思勰能够著成《齐民要术》的原因。并结合所学知识,指出《齐民要术》的地位。

(1)据材料一“1952年发现的半坡遗址中,先后发现粟的遗存和蔬菜籽粒”可知;据材料二“1973年发掘的河姆渡遗址中,这说明河姆渡人会种植水稻。

(2)根据材料二图片并结合所学知识可知,秦国蜀郡郡守李冰主持。都江堰是一座综合性的水利枢纽、分洪、控流等功效合成为一个系统、灌溉,建成之后,被称为“天府之国”,都江堰一直发挥着巨大的作用,充分反映出我国人民的智慧。

(3)据材料三“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,则数郡忘饥,充仞八方,覆衣天下,材料三描述的是江南地区得到开发,粮食产量高。这种景象出现的原因有优越的自然条件,土地肥沃;南方战乱少;北方人民大量南迁,也带来了先进的生产技术;南北方人民共同修建了许多水利工程,使江南得到迅速开发。

(4)根据材料四“《齐民要术》是我国古代人民生产实践经验的结晶,是农业科学知识的巨著它包括从选种、土壤肥料到农副产品加工利用等丰富的生产技术知识,爰及歌谣,验之行事’,非信传疑’,贾思勰能够著成《齐民要术》的原因有总结古代人民生产实践经验;虚心求教。并结合所学知识可知,在世界农学史上占有重要地位。

故答案为:

(1)半坡人会种植粟;河姆渡人会种植水稻。

(2)都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、排沙,发挥出防洪、水运等多方面的作用,成都平原成为沃野。

(3)现象:江南地区得到开发;原因:优越的自然条件:江南温暖湿润,有利于农业生产的发展,社会秩序比较安定,充实了江南的劳动力,加速了南方经济发展的步伐,开垦出大量良田。统治者重视农业生产。

(4)原因:总结古代人民生产实践经验;借鉴参考大量古代文献;注重实践,在世界农学史上占有重要地位。

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.(2分)我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。考古学者在云南发现了元谋人的遗存,他们生活的时间是( )

A.300万年前 B.170万年前

C.70﹣20万年前 D.3万年前

2.(2分)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤德之人,传位依次,此禅让也。”率先实践该制度的是( )

A.黄帝 B.尧 C.舜 D.禹

3.(2分)在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000﹣6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明( )

A.传说中的内容都是真实的

B.考古是了解历史唯一途径

C.传说中包含一些历史信息

D.考古发现证实了所有传说

4.(2分)王明同学在了解“夏、商、西周的兴亡”这段历史时,在自己的笔记本上整理出下面的知识点,其中不正确的一项是( )

A.夏朝的建立,标志着我国早期国家的产生

B.商汤战胜夏朝的启,夏朝灭亡,商朝建立

C.商纣王施用炮烙等酷刑镇压人民,最后被灭

D.周武王建立周朝,定都镐京,历史上叫作西周

5.(2分)陕西省号称三秦大地,山西人又叫三晋儿女,山东省别称齐鲁大地( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

6.(2分)西周礼制规定,天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,以后一些诸侯竞相效仿。这反映出春秋时期( )

A.王室衰微诸侯竞相争霸

B.制鼎技术提高,产量增加

C.郑庄公的社会地位提高

D.鼎演变为常用的饮食器具

7.(2分)历史漫画通过幽默、夸张的笔法描绘历史人物或事件。如图中的人物所代表的国家之间兼并战争连绵不断。由此推断,这些战争发生在( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.战国时期 D.秦汉时期

8.(2分)党的二十大报告中指出:“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,最能体现“教育公平”的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

9.(2分)历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于历史观点的是( )

A.春秋战国时期,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.孔子提出“己所不欲,勿施于人”

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”

D.百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰

10.(2分)《史记 过秦论》记载:“繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,天下多事,吏弗能纪,其民危也。”这段史料适合用于研究( )

A.秦末农民起义的原因 B.秦末农民起义的经过

C.秦末农民起义的特点 D.秦末农民起义的影响

11.(2分)汉朝文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,史称“文景之治”。与这一局面的形成息息相关的是( )

A.休养生息 B.依法治国 C.平抑物价 D.建立侯国

12.(2分)“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的。”材料反映的是下列哪一局面?( )

A.光武中兴 B.外戚与宦官交替专权

C.陈胜吴广起义 D.王莽改制

13.(2分)184年,张角等领导农民大起义在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻,州郡失据,京师震动。这表明黄巾起义( )

A.源于东汉王朝腐败 B.沉重打击了东汉统治

C.取得了最终的胜利 D.遭到统治者联合镇压

14.(2分)2023年10月18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京举行。作为丝绸之路西方的终点,罗马帝国也通过丝绸之路不断尝试与中国的联系。西汉时期丝绸之路的起点位于( )

A.洛阳 B.长安 C.玉门关 D.楼兰

15.(2分)西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎( )

A.汉朝科技的进步

B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟

D.中外农业生产水平提升

16.(2分)历史学习强调“论从史出,史论结合”。下面表格列出的史实能够证明( )

时期 史实

西汉 公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,管辖西域36国

东汉 东汉明帝时,派班超出使西域,班超长期留守西域

A.新疆地区自古以来就是我国的领土

B.西藏地区自古以来就是我国的领土

C.东汉时西域开始正式归属中央政权

D.汉武帝时就对西域进行了有效管辖

17.(2分)自古书契,多编以竹简;其用缣帛(指绸缎布匹)者,并不便于人。伦乃造意(指思考),用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。据此可知( )

A.有大量竹简和雏帛 B.发明了造纸术

C.造纸的工艺高超 D.改进了造纸术

18.(2分)如图所示内容体现了汉代名医主张( )

A.手术除疾 B.针灸祛病 C.麻药止痛 D.锻炼养生

19.(2分)马小虎利用暑假时间阅读《史记》,他在书中不可能读到的是( )

A.秦始皇 B.陈胜

C.汉武帝 D.班超

20.(2分)如图所示战役的主要影响是( )

A.奠定了秦朝统一全国的基础

B.奠定了曹操统一北方的基础

C.形成了南北朝分立对峙局面

D.奠定了三国鼎立局面的基础

21.(2分)“论从史出,史论结合”是学习历史的基本方法。下列各项史实与结论对应正确的是( )

A.曹丕建立魏﹣﹣三国鼎立局面形成

B.孝文帝改革﹣﹣江南地区得到开发

C.锺繇创立行书﹣﹣书法艺术进入新阶段

D.西晋灭亡吴国﹣﹣结束三国分裂的局面

22.(2分)420﹣589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝( )

A.长安 B.建康 C.洛阳 D.平城

23.(2分)公元383年,东晋和前秦两方军队在淝水激战,最后东晋以少胜多,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态。关于淝水之战的时间表述( )

A.公元3世纪 B.公元4世纪80年代

C.公元3世纪80年代 D.公元4世纪初

24.(2分)魏晋南北朝时期,少数民族穿宽大飘逸的汉族服饰成为一种时尚;蒸馍、烙饼原为少数民族的食物( )

A.民族交融影响生活方式

B.经济发展冲击传统观念

C.移风易俗促进民族交往

D.社会变革推动文化发展

25.(2分)大明历,也称“甲子元历”。在历法中,首次引入了“岁差”的概念,《大明历》的回归年长度是365.24281481日,与现代测得回归年长度仅差万分之六日左右( )

A.贾思勰 B.祖冲之 C.徐光启 D.宋应星

二、非选择题(本大题共4小题,第26题10分,第27题14分,第28题12分,第29题14分,共50分)

26.(10分)物久则废,器久则坏,法久则弊,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,社会发生着大变革,奴隶制崩溃,商鞅变法顺应了历史发展趋势和历史发展潮流,与时俱进,针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行,是秦国走向强大的根本原因。但这场变法也给秦及秦以后的中国社会的发展带来了不可低估的巨大的负面影响。这些负面影响,注定了秦的灭亡。苏轼言“故帝秦者,商君也,亦商君也。”

——摘编自张俊英等《商鞅变法与秦王朝之兴衰研究》

材料二 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老,大定官品,考核州郡官吏,议定雅乐,除去郑、卫之音,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 北魏孝文帝这些移风易俗的决策与措施,使鲜卑没有了自己的语言,没有了自己的姓氏,没有了自己纯粹的血统,鲜卑彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性。

——黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

(1)根据材料一,概括秦国走向强大的根本原因。并结合所学知识,列举两项商鞅变法的措施。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的特点。并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的影响。

(3)根据上述内容并结合所学知识,说一说你是如何评价古代改革的。

27.(14分)史明明同学以“秦汉大一统王朝”为主题开展探究学习,请你参与完成。

任务一【鉴赏诗歌】

诗歌一 七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。 ——唐 胡曾《流沙》 诗歌二 秦王扫六合,虎视何雄哉! ——唐 李白《古风》

任务二【探究制度】

任务三【实施措施】

一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记 秦始皇本纪》

任务四【论证观点】

颁布“推恩令”罢黜百家,尊崇儒术 铸造五铢钱 盐铁专卖 北击匈奴

(1)从诗歌一到诗歌二反映了怎么样的历史发展趋势?诗歌二描述了哪一历史事件?

(2)结合所学知识,写出任务二中图片的制度名称。

(3)从任务三中任意选一项秦始皇巩固统一的措施进行介绍。(要求:介绍措施名称,并从实施目的和作用两个角度作答)

(4)请你从任务四中,任选两项史实,论证“汉武帝巩固了大一统的局面(要求:逻辑清晰,表述成文)

28.(12分)七年级某历史学习小组以“中华文明”为主题开展探究学习,请你参与。

材料一

材料二《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋战国时期的诗歌300多篇。分为《风》《雅》《颂》三部分,有的反映民俗民情,有的描写劳动者的勤劳勇敢,有的赞扬反抗压迫,在中国文学史上具有光辉的地位。《诗经》和“楚辞”,对中国后世的诗歌创作影响深远。

——摘编自部颁统编教材《中国历史七年级上册》

材料三 北魏初期,统治者在山西大同开凿的云冈石窟,佛像造型比较粗犷,衣服短而窄,表情严峻。迁都至洛阳后,洞中的佛像,衣服垂于方座前面,面相略长而清秀,表情温和并作微笑状。

——摘编自何养明《洛阳龙门北魏石窟艺术的特点》

(1)根据上述内容并结合所学知识,请你围绕“中华文明”这一主题写一篇历史小短文。(要求:结合相关史实表述成文,字数不少于80字)

(2)根据材料三,概括云冈石窟与龙门石窟佛像造型的不同艺术表现特点。并结合所学知识,简析造成龙门石窟佛像造型变化的原因。

29.(14分)我校历史研学小组以“重拾渔樵农耕,追根溯源,体会华夏文明。”为主题开展一次古代中国农业文明寻觅之旅的活动

【农业起源】

材料一

1952年发现的半坡遗址中,先后发现粟的遗存和蔬菜籽粒,以及家畜和野生动物骨骸化石。同时还发现粗砂罐、小口尖底瓶和钵等各种彩陶。彩陶以红底黑色为主 1973年发掘的河姆渡遗址中,发现了丰富的栽培稻谷和大面积的木建筑遗迹、捕猎的野生动物和家养动物的骨骸等遗存。

——部颁统编教材《中国历史七年级上册教师教学用书》

【生产改进】

材料二

【区域开发】

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶

——《宋书》

【经验总结】

材料四《齐民要术》是我国古代人民生产实践经验的结晶,是农业科学知识的巨著它包括从选种、栽培、土壤肥料到农副产品加工利用等丰富的生产技术知识,贾思勰总结写《齐民要术》的体会时曾说:“今采捃(收集),爰及歌谣,询之老成,“皆余目所亲见事,非信传疑”

——摘编自李寿仁《贾思勰和齐民要术》

(1)根据材料一并结合所学知识,完成下列推论。

发现1:粟的遗存。推论: 。

发现2:丰富的栽培稻谷遗存。推论: 。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括都江堰产生的影响。

(3)材料三中的内容反映了当时南方社会经济发展出现了什么景象?这种景象出现的原因有哪些?

(4)根据材料四,概括贾思勰能够著成《齐民要术》的原因。并结合所学知识,指出《齐民要术》的地位。

2023-2024学年云南省文山州马关县七年级(上)期末历史试卷

试题解析

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.(2分)我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。考古学者在云南发现了元谋人的遗存,他们生活的时间是( )

A.300万年前 B.170万年前

C.70﹣20万年前 D.3万年前

根据已学知识可知,在云南省元谋县,以及大量的炭屑,经专家鉴定,这一远古人类就是生活在距今约170万年前的元谋人,B符合题意,排除A,已学会使用和保存火种;山顶洞人生活在3万年前。

故选:B。

2.(2分)《礼记》记载:“大道之行也,天下为公,选贤德之人,传位依次,此禅让也。”率先实践该制度的是( )

A.黄帝 B.尧 C.舜 D.禹

依据题干材料中的“天下为公,选贤德之人”“禅让”,黄河流域主要有陶唐氏、夏后氏等部落,三个部落走向了联盟。尧舜禹时期。相传尧为部落联盟领袖时,尧对舜进行三年考核后。所以率先实践改制度的人是尧;A项所述人物是古华夏部落联盟首领,被尊为中华的“人文初祖”,应排除,华夏文明的重要奠基人,舜被尧立为继承人,不符合题意;D项所述人物因治理黄河有功,不是率先实践禅让制的人,应排除。

故选:B。

3.(2分)在远古传说中,黄帝能制作衣裳、制造船只、会炼铜。现代考古工作者在河南、陕西、山西、甘肃等地发掘出距今8000﹣6000年的蚕茧、丝织品、独木舟和铜刀等。这说明( )

A.传说中的内容都是真实的

B.考古是了解历史唯一途径

C.传说中包含一些历史信息

D.考古发现证实了所有传说

在远古传说中,黄帝能制作衣裳、会炼铜、陕西、甘肃等地发掘出距今8000﹣6000年的蚕茧、独木舟和铜刀等。ABD说法过于绝对。

故选:C。

4.(2分)王明同学在了解“夏、商、西周的兴亡”这段历史时,在自己的笔记本上整理出下面的知识点,其中不正确的一项是( )

A.夏朝的建立,标志着我国早期国家的产生

B.商汤战胜夏朝的启,夏朝灭亡,商朝建立

C.商纣王施用炮烙等酷刑镇压人民,最后被灭

D.周武王建立周朝,定都镐京,历史上叫作西周

根据所学知识可知,夏朝是我国历史上第一个奴隶制王朝,A项不符合题意;夏朝的最后一位君主是桀。商汤于公元前1600年灭夏朝。B项符合题意;商朝最后一个君主是商纣王,最后被周武王联合其他势力推翻了商朝的统治,排除C项,建立了周朝,史称西周,排除D项。

故选:B。

5.(2分)陕西省号称三秦大地,山西人又叫三晋儿女,山东省别称齐鲁大地( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

A.禅让制与尧舜禹有关,排除A。

B.夏启继承了禹的王位,标志着王位世袭制取代了禅让制。

C.根据所学可知,燕、赵、齐、鲁和秦都源于西周分封制出现的诸侯国,西周实行分封制、奴隶 亲属,封他们为诸侯,开发了边远地区,成为一个强盛的国家,山西人又叫三晋儿女,河北省被称为燕赵之地,这些称号都与我国古代分封制有关。

D.秦统一后在全国推行郡县制,郡县官员由中央直接任免,没有封地。

故选:C。

6.(2分)西周礼制规定,天子可以享用九鼎,诸侯只可用七鼎。但春秋时,以后一些诸侯竞相效仿。这反映出春秋时期( )

A.王室衰微诸侯竞相争霸

B.制鼎技术提高,产量增加

C.郑庄公的社会地位提高

D.鼎演变为常用的饮食器具

A.根据材料“西周礼制规定,周天子可以享用九鼎。但春秋时,以后一些诸侯都竞相仿效”联系所学可知,在分封制下,而春秋时期,这反映出周王室的衰微,A项正确。

B.材料没有提到鼎的产量增加,排除B。

C.材料不能说明郑庄公地位高,只是说明诸侯势力强大了。

D.鼎主要是礼器,排除D。

故选:A。

7.(2分)历史漫画通过幽默、夸张的笔法描绘历史人物或事件。如图中的人物所代表的国家之间兼并战争连绵不断。由此推断,这些战争发生在( )

A.西周时期 B.春秋时期 C.战国时期 D.秦汉时期

战国七雄是战国时期七个最强大的诸侯国的统称,包括齐、楚、燕、韩、赵、魏。所以图中的人物所代表的国家之间兼并战争连绵不断,C是正确的选项。

故选:C。

8.(2分)党的二十大报告中指出:“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,最能体现“教育公平”的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

A.因材施教是孔子的教育方法,不是最能体现“教育公平”的观点。

B.温故知新是孔子的学习方法,不是最能体现“教育公平”的观点。

C.根据题干的“教育公平”结合所学知识可知,孔子的观点中。孔子主张“有教无类”,他创办私学,广收门徒。

D.仁者爱人体现的是孔子的核心思想“仁”,排除D项。

故选:C。

9.(2分)历史事实指的是历史的真实情况,历史观点是观察、分析历史事实时所处的立场和看法。下列对春秋战国时期诸子百家的叙述中属于历史观点的是( )

A.春秋战国时期,社会各阶层都对社会变革提出自己的主张

B.孔子提出“己所不欲,勿施于人”

C.墨子是墨家的创始人,主张“兼爱”“非攻”

D.百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰

历史事实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩、分析历史事实时所处的立场和看法。题干选项中选项ABC是对当时的历史事件的客观描述,属于历史事实,而是表达了一种观点和看法。选项D符合题意。

故选:D。

10.(2分)《史记 过秦论》记载:“繁刑严诛,吏治刻深,赏罚不当,天下多事,吏弗能纪,其民危也。”这段史料适合用于研究( )

A.秦末农民起义的原因 B.秦末农民起义的经过

C.秦末农民起义的特点 D.秦末农民起义的影响

由材料:“繁刑严诛,吏治刻深,赋敛无度,吏弗能纪,其民危也,这段史料描述的是秦末农民起义的原因,才导致了秦末农民起义的爆发、特点和影响。

故选:A。

11.(2分)汉朝文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,史称“文景之治”。与这一局面的形成息息相关的是( )

A.休养生息 B.依法治国 C.平抑物价 D.建立侯国

为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖采取修养生息的政策,继任的统治者继续实行修养生息政策,汉初的经济逐渐得以恢复和发展,A项正确,不是文景之治形成的原因;平抑物价是汉武帝实现大一统的经济措施,排除C项,排除D项。

故选:A。

12.(2分)“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的。”材料反映的是下列哪一局面?( )

A.光武中兴 B.外戚与宦官交替专权

C.陈胜吴广起义 D.王莽改制

东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,形成了外戚与宦官交替专权的局面,东汉王朝走向了衰亡,外戚与宦官为了各自的利益,使社会混乱,最终导致东汉王朝走向灭亡,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的”与外戚与宦官交替专权有关。

故选:B。

13.(2分)184年,张角等领导农民大起义在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻,州郡失据,京师震动。这表明黄巾起义( )

A.源于东汉王朝腐败 B.沉重打击了东汉统治

C.取得了最终的胜利 D.遭到统治者联合镇压

A.材料没有涉及黄巾起义爆发的原因,排除。

B.根据“在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻,州郡失据,京师震动”可知,使其一蹶不振。

C.黄巾起义最终失败,排除。

D.材料没有体现遭到统治者联合镇压,排除。

故选:B。

14.(2分)2023年10月18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京举行。作为丝绸之路西方的终点,罗马帝国也通过丝绸之路不断尝试与中国的联系。西汉时期丝绸之路的起点位于( )

A.洛阳 B.长安 C.玉门关 D.楼兰

自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者开始相互往来。商人们载着汉朝的丝绸等货物,穿过河西走廊、西亚;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原,就是著名的“丝绸之路”;西汉时期丝绸之路的起点位于长安、玉门关,排除ACD。

故选:B。

15.(2分)西汉时,中原地区出现了良种马、葡萄、苜蓿、胡桃、蚕豆、石榴等外来物产。这一时期,丝绸在西域各国受到广泛欢迎( )

A.汉朝科技的进步

B.西域人对丝织品的追捧

C.丝绸之路的开辟

D.中外农业生产水平提升

结合材料信息“西汉时,中原地区出现了良种马、苜蓿、蚕豆。这一时期,西域人学会了打井和炼铁等技术”可知,结合所学知识可知,张骞两次出使西域。张骞出使西域后、商人开始相互往来,汉朝的丝绸,以及开渠、铸铁等技术传到西域、葡萄、胡桃、石榴等外来物产传入中原;题干反映的是丝绸之路促进了东西方的贸易与文化交流,排除A项,不是西域人对丝织品的追捧;题干和中外农业生产水平提升无关。

故选:C。

16.(2分)历史学习强调“论从史出,史论结合”。下面表格列出的史实能够证明( )

时期 史实

西汉 公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,管辖西域36国

东汉 东汉明帝时,派班超出使西域,班超长期留守西域

A.新疆地区自古以来就是我国的领土

B.西藏地区自古以来就是我国的领土

C.东汉时西域开始正式归属中央政权

D.汉武帝时就对西域进行了有效管辖

根据材料“公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,派班超出使西域,经营西域30多年”,中国古代就已经对新疆地区进行经营管理。A项正确,排除B项,排除C项,排除D项。

故选:A。

17.(2分)自古书契,多编以竹简;其用缣帛(指绸缎布匹)者,并不便于人。伦乃造意(指思考),用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。据此可知( )

A.有大量竹简和雏帛 B.发明了造纸术

C.造纸的工艺高超 D.改进了造纸术

据题干并结合所学知识可知,西汉时期。东汉时,改进造纸工艺、麻头、旧渔网等植物纤维为原料造纸。题干材料不能说明蔡伦有大量竹简和雏帛;西汉发明造纸术;题干材料仅仅说明蔡伦改进造纸术,排除C。

故选:D。

18.(2分)如图所示内容体现了汉代名医主张( )

A.手术除疾 B.针灸祛病 C.麻药止痛 D.锻炼养生

A.手术除疾与题干无关,排除A。

B.题干未体现针灸祛病,排除B。

C.麻沸散在题干中也没有体现,排除C。

D.根据所学可知,题干图示反映的是东汉名医华佗模仿鹿、虎、熊、猿,创编出了“五禽戏”,锻炼养生。

故选:D。

19.(2分)马小虎利用暑假时间阅读《史记》,他在书中不可能读到的是( )

A.秦始皇 B.陈胜

C.汉武帝 D.班超

依所学可知,《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期的历史、陈胜,属于《史记》记载范围,排除ABC项,所以在书中不可能读到的是班超。

故选:D。

20.(2分)如图所示战役的主要影响是( )

A.奠定了秦朝统一全国的基础

B.奠定了曹操统一北方的基础

C.形成了南北朝分立对峙局面

D.奠定了三国鼎立局面的基础

由图片中的关键信息“赤壁”可知,这反映的是赤壁之战,赤壁之战后曹操退守黄河一带。孙权在长江中下游的势力得到了巩固、湖南大部分地区。赤壁之战奠定了三国鼎立局面的基础。

故选:D。

21.(2分)“论从史出,史论结合”是学习历史的基本方法。下列各项史实与结论对应正确的是( )

A.曹丕建立魏﹣﹣三国鼎立局面形成

B.孝文帝改革﹣﹣江南地区得到开发

C.锺繇创立行书﹣﹣书法艺术进入新阶段

D.西晋灭亡吴国﹣﹣结束三国分裂的局面

据所学知,229年孙权称帝,排除A,与江南地区的开发无关;锺繇创立的是楷书而不是行书;280年,统一全国,D项对应正确。

故选:D。

22.(2分)420﹣589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝( )

A.长安 B.建康 C.洛阳 D.平城

420﹣589年,中国的南方相继出现了宋、齐、梁,统称为“南朝”。

故选:B。

23.(2分)公元383年,东晋和前秦两方军队在淝水激战,最后东晋以少胜多,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战状态。关于淝水之战的时间表述( )

A.公元3世纪 B.公元4世纪80年代

C.公元3世纪80年代 D.公元4世纪初

公元383年东晋与前秦在淝水展开决战,结果东晋以8万人大败前秦80万军队,淝水之战后,北方再度陷入分裂和混战的状态,一百年为一个世纪,具体年份与世纪换算公式为千百位数加1。公元383年为公元8世纪80年代;ACD项用世纪,排除ACD项。

故选:B。

24.(2分)魏晋南北朝时期,少数民族穿宽大飘逸的汉族服饰成为一种时尚;蒸馍、烙饼原为少数民族的食物( )

A.民族交融影响生活方式

B.经济发展冲击传统观念

C.移风易俗促进民族交往

D.社会变革推动文化发展

根据题干可知,魏晋南北朝时期,而汉族普遍食用少数民族的食物,说明民族交融进一步发展;题干反映的是民族融合,排除B项,排除C项,排除D项。

故选:A。

25.(2分)大明历,也称“甲子元历”。在历法中,首次引入了“岁差”的概念,《大明历》的回归年长度是365.24281481日,与现代测得回归年长度仅差万分之六日左右( )

A.贾思勰 B.祖冲之 C.徐光启 D.宋应星

根据所学可知,祖冲之是我国著名的科学家,他所测算的一年时间,只差50秒,后来由朝廷正式颁布;贾思勰编写了《齐民要术》;徐光启编写了《农政全书》;宋应星编写了《天工开物》。

故选:B。

二、非选择题(本大题共4小题,第26题10分,第27题14分,第28题12分,第29题14分,共50分)

26.(10分)物久则废,器久则坏,法久则弊,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,社会发生着大变革,奴隶制崩溃,商鞅变法顺应了历史发展趋势和历史发展潮流,与时俱进,针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行,是秦国走向强大的根本原因。但这场变法也给秦及秦以后的中国社会的发展带来了不可低估的巨大的负面影响。这些负面影响,注定了秦的灭亡。苏轼言“故帝秦者,商君也,亦商君也。”

——摘编自张俊英等《商鞅变法与秦王朝之兴衰研究》

材料二 北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化。他模仿汉族王朝的礼仪,建太庙、祭祀孔子、养国老,大定官品,考核州郡官吏,议定雅乐,除去郑、卫之音,参照各国音乐志,制定声律。通过吸取汉族的先进文化,北魏建立了有效的政治、经济和思想文化制度。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 北魏孝文帝这些移风易俗的决策与措施,使鲜卑没有了自己的语言,没有了自己的姓氏,没有了自己纯粹的血统,鲜卑彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性。

——黄朴民《北魏孝文帝“全盘汉化”的不归之路》

(1)根据材料一,概括秦国走向强大的根本原因。并结合所学知识,列举两项商鞅变法的措施。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革的特点。并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的影响。

(3)根据上述内容并结合所学知识,说一说你是如何评价古代改革的。

(1)根据材料“春秋战国时期,社会发生着大变革,封建制确立,与时俱进。变法时遵循的改革思想及变法的内容,是秦国走向强大的根本原因,秦国走向强大的根本原因是商鞅变法针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行,商鞅变法的措施有经济上,允许土地自由买卖,生产粮食;统一度量衡,奖励军功;政治上,由国君直接派官吏治理。

(2)根据材料二“北魏孝文帝继位后,全盘推行汉化,建太庙、养国老,大定官品;设立太乐宫,除去郑,依据儒家六经,制定声律”概括可知。结合所学知识分析可知,促进了民族交融。

(3)根据材料及所学可知,分别从要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中去评价;应看变法(改革)是否顺应历史发展潮流。我们应客观地。

故答案为:

(1)根本原因:商鞅变法针对当时秦国的内部形势和内部环境所制定和推行。措施:经济上,允许土地自由买卖,生产粮食;统一度量衡,奖励军功;政治上,由国君直接派官吏治理。

(2)特点:推行汉化。北魏孝文帝改革,增强了北魏的实力。

(3)要把变法(改革)放在当时特定的历史环境中去评价;应采用生产力标准和实践标准来评价,推动社会的发展、辩证地看待变法(改革)。

27.(14分)史明明同学以“秦汉大一统王朝”为主题开展探究学习,请你参与完成。

任务一【鉴赏诗歌】

诗歌一 七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。 ——唐 胡曾《流沙》 诗歌二 秦王扫六合,虎视何雄哉! ——唐 李白《古风》

任务二【探究制度】

任务三【实施措施】

一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。

——《史记 秦始皇本纪》

任务四【论证观点】

颁布“推恩令”罢黜百家,尊崇儒术 铸造五铢钱 盐铁专卖 北击匈奴

(1)从诗歌一到诗歌二反映了怎么样的历史发展趋势?诗歌二描述了哪一历史事件?

(2)结合所学知识,写出任务二中图片的制度名称。

(3)从任务三中任意选一项秦始皇巩固统一的措施进行介绍。(要求:介绍措施名称,并从实施目的和作用两个角度作答)

(4)请你从任务四中,任选两项史实,论证“汉武帝巩固了大一统的局面(要求:逻辑清晰,表述成文)

(1)根据材料“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”结合所学可知。根据材料“秦王扫六合,诗歌二描述了秦始皇灭六国。综合材料可知。

(2)结合所学知识可知,任务二中图片的制度名称是专制主义中央集权制度,规定最高统治者称皇帝,总揽一切大权、太尉,分别掌管行政,最后决断权由皇帝掌控,秦朝废除西周以来实行的分封制。

(3)根据材料“一法度衡石丈尺。车同轨,为改变各诸侯国使用的长度,秦始皇统一度量衡;根据材料“车同轨”结合所学可知,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,使秦朝的陆路交通四通八达,秦始皇为消除文字上的差异,使政令能够在全国各地顺利推行。

(4)从从任务四“颁布“推恩令”罢黜百家,尊崇儒术 铸造五铢钱 盐铁专卖 北击匈奴”中,拟定观点为汉武帝巩固了大一统的局面。根据所学可知,汉武帝在思想、经济。思想上统一,实行“罢黜百家,使儒家思想成为中国专制王朝的正统思想,维护了国家统一,削弱诸侯国的势力,建立刺史制度,中央大大加强了对地方的控制,为了加强朝廷对社会经济的控制。统一铸造五铢钱、专卖,平抑物价,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,派卫青,取得了漠北战役的胜利,再无力与西汉对抗。总之、思想,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

故答案为:

(1)发展趋势:分裂走向统一;历史事件:秦始皇灭六国。

(2)专制主义中央集权制度。

(3)措施:为改变各诸侯国使用的长度、容量和重量标准不一的状况,便利了经济的发展,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,使秦朝的陆路交通四通八,统一文字,有利于文化的交流与发展。

(4)观点:汉武帝巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期,汉武帝在思想、经济。思想上统一,实行“罢黜百家,使儒家思想成为中国专制王朝的正统思想,维护了国家统一,削弱诸侯国的势力,建立刺史制度,中央大大加强了对地方的控制,为了加强朝廷对社会经济的控制。统一铸造五铢钱、专卖,平抑物价,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础,派卫青,取得了漠北战役的胜利,再无力与西汉对抗。总之、思想,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

28.(12分)七年级某历史学习小组以“中华文明”为主题开展探究学习,请你参与。

材料一

材料二《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了西周到春秋战国时期的诗歌300多篇。分为《风》《雅》《颂》三部分,有的反映民俗民情,有的描写劳动者的勤劳勇敢,有的赞扬反抗压迫,在中国文学史上具有光辉的地位。《诗经》和“楚辞”,对中国后世的诗歌创作影响深远。

——摘编自部颁统编教材《中国历史七年级上册》

材料三 北魏初期,统治者在山西大同开凿的云冈石窟,佛像造型比较粗犷,衣服短而窄,表情严峻。迁都至洛阳后,洞中的佛像,衣服垂于方座前面,面相略长而清秀,表情温和并作微笑状。

——摘编自何养明《洛阳龙门北魏石窟艺术的特点》

(1)根据上述内容并结合所学知识,请你围绕“中华文明”这一主题写一篇历史小短文。(要求:结合相关史实表述成文,字数不少于80字)

(2)根据材料三,概括云冈石窟与龙门石窟佛像造型的不同艺术表现特点。并结合所学知识,简析造成龙门石窟佛像造型变化的原因。

(1)根据材料信息及所学知识,从中华文明的传承,对中华古代文明的深刻认识为中华文明源远流长;中华古代文明灿烂辉煌等。论述:中国是四大文明古国之一、一万年的文化史。北京人生活在距今约70万年至20万年的北京西南周口店地区、材料最齐全的直立人遗址之一。通过对北京人的研究,为人类起源的研究提供了可靠的证据、羊等兽骨上的文字、体系较为完整的文字。夏、商、西周时期我国的青铜器制作技术先进,被称为“青铜时代”。他刻苦学习书法,所作楷、行。他的行书、篆的痕迹,笔势“飘若浮云。王羲之的代表作是《兰亭集序》、浑然天成的境界。王羲之由于在书法艺术上的杰出成就。总之,积淀了丰富的历史。

(2)不同:根据材料二“统治者在山西大同开凿的云冈石窟、佛像造型比较粗犷,衣服短而窄、服饰短窄,洞中的佛像,衣袖宽大下垂,表情温和并作微笑状、服饰宽长、政治环境相对稳定。

故答案为:

(1)观点:中华古代文明灿烂辉煌。

论述:中国是四大文明古国之一,中国具有百万年的人类史、五千多年的文明史,北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富。它的发现对于研究古人类进化的历史具有重要意义,可以发现早期猿人向现代人演进和发展变化的规律。甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早,对中国文字的形成与发展有深远的影响。夏、商,出现了大量的青铜器。将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的王羲之,继承各种书体的优点、行、草书尤为精湛、楷书摆脱了以往带有隶,当时的人就称赞他的书法为古今之冠,矫若惊龙”,达到收放自如。《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,被后人誉为“书圣”,中华古代文明灿烂辉煌、文化和智慧。

(2)不同:云岗石窟佛像表情严峻、服饰短窄、服饰宽长、政治环境相对稳定。

29.(14分)我校历史研学小组以“重拾渔樵农耕,追根溯源,体会华夏文明。”为主题开展一次古代中国农业文明寻觅之旅的活动

【农业起源】

材料一

1952年发现的半坡遗址中,先后发现粟的遗存和蔬菜籽粒,以及家畜和野生动物骨骸化石。同时还发现粗砂罐、小口尖底瓶和钵等各种彩陶。彩陶以红底黑色为主 1973年发掘的河姆渡遗址中,发现了丰富的栽培稻谷和大面积的木建筑遗迹、捕猎的野生动物和家养动物的骨骸等遗存。

——部颁统编教材《中国历史七年级上册教师教学用书》

【生产改进】

材料二

【区域开发】

材料三 江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,充仞八方;丝绵布帛之饶

——《宋书》

【经验总结】

材料四《齐民要术》是我国古代人民生产实践经验的结晶,是农业科学知识的巨著它包括从选种、栽培、土壤肥料到农副产品加工利用等丰富的生产技术知识,贾思勰总结写《齐民要术》的体会时曾说:“今采捃(收集),爰及歌谣,询之老成,“皆余目所亲见事,非信传疑”

——摘编自李寿仁《贾思勰和齐民要术》

(1)根据材料一并结合所学知识,完成下列推论。

发现1:粟的遗存。推论: 半坡人会种植粟 。

发现2:丰富的栽培稻谷遗存。推论: 河姆渡人会种植水稻 。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括都江堰产生的影响。

(3)材料三中的内容反映了当时南方社会经济发展出现了什么景象?这种景象出现的原因有哪些?

(4)根据材料四,概括贾思勰能够著成《齐民要术》的原因。并结合所学知识,指出《齐民要术》的地位。

(1)据材料一“1952年发现的半坡遗址中,先后发现粟的遗存和蔬菜籽粒”可知;据材料二“1973年发掘的河姆渡遗址中,这说明河姆渡人会种植水稻。

(2)根据材料二图片并结合所学知识可知,秦国蜀郡郡守李冰主持。都江堰是一座综合性的水利枢纽、分洪、控流等功效合成为一个系统、灌溉,建成之后,被称为“天府之国”,都江堰一直发挥着巨大的作用,充分反映出我国人民的智慧。

(3)据材料三“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,则数郡忘饥,充仞八方,覆衣天下,材料三描述的是江南地区得到开发,粮食产量高。这种景象出现的原因有优越的自然条件,土地肥沃;南方战乱少;北方人民大量南迁,也带来了先进的生产技术;南北方人民共同修建了许多水利工程,使江南得到迅速开发。

(4)根据材料四“《齐民要术》是我国古代人民生产实践经验的结晶,是农业科学知识的巨著它包括从选种、土壤肥料到农副产品加工利用等丰富的生产技术知识,爰及歌谣,验之行事’,非信传疑’,贾思勰能够著成《齐民要术》的原因有总结古代人民生产实践经验;虚心求教。并结合所学知识可知,在世界农学史上占有重要地位。

故答案为:

(1)半坡人会种植粟;河姆渡人会种植水稻。

(2)都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、排沙,发挥出防洪、水运等多方面的作用,成都平原成为沃野。

(3)现象:江南地区得到开发;原因:优越的自然条件:江南温暖湿润,有利于农业生产的发展,社会秩序比较安定,充实了江南的劳动力,加速了南方经济发展的步伐,开垦出大量良田。统治者重视农业生产。

(4)原因:总结古代人民生产实践经验;借鉴参考大量古代文献;注重实践,在世界农学史上占有重要地位。

同课章节目录