江苏省海安县实验中学中学2014-2015学年高一上学期期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 江苏省海安县实验中学中学2014-2015学年高一上学期期中考试语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

实验中学2014——2015学年度第一学期期中考试试题

高一(语文)

一、语言文字与运用(21分)

1.下列加点字注音正确的一项是( )

A百舸争流(gě) 峥嵘(zhēng) 挥斥方遒(qiú) 遏制(yì)

B灰烬(jìn) 不屈不挠(ráo) 絮絮叨叨(dāo) 戕害(qiāng)

C霹雳(lì) 霓虹(ní) 彳亍(chì) 坍圮(pǐ)

D跫音(qiónɡ) 窗扉(fēi) 慰藉(jí) 符箓(lù)

答案:1、C解析:A遏制(è)B不屈不挠(náo)D慰藉(jiè)

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A寥廓 曙光 笔竿 瞳孔

B坐标轴 凌宵花 雾蔼 锲而不舍

C春帷 跋涉 斑澜 望洋兴叹

D彷徨 蛟龙 嘉奖 再接再厉

答案:2、D解析:A笔杆B凌霄花 雾霭C斑斓

3.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.胡同文化是封闭的文化,住在胡同里的居民,大都安土重迁,轻易是不肯搬到四环、五环外的新楼区去的。

B.历史如同一条长河,从源头连绵不断地流去,每一阶段都具有特立独行的标志。

C.睡眠时间与身体健康状况休戚相关,睡眠不足会导致血压升高,增大患心脏病和中风的危险,因此,我们不管工作多么紧张,也要尽量保证充足的睡眠。

D.据《中国商报》报道,各个地方交通厅长接二连三地出事,已经让人们觉得习以为常了。

答案3.A(B特立独行:指有操守,有见识,不随波逐流;C休戚相关:彼此间祸福互相关联;D“习以为常”中“以为”与语境中“觉得”表意重复)

4.下列句子中,没有语病且句意明确的一句是:( )

A.10月17日下午,澳大利亚新南威尔州发生大面积林火,日前过火面积已达4万多公顷,大火已造成一名男子死亡,许多房屋被毁。

B.医疗保险改革,“既要让人看得起病,又要控制过度开支”,目的如此明确,为什么有关领导会感到方向不明呢?

C.面对公众事件,不少地方深谙“ 拖字诀”,习惯通过采用延缓通报、等社会关注度“降温”之后再发布后续情况来“大事化小”。

D.教育部部长袁贵仁讲话指出,要深化教育领域综合改革,必须从解决人民群众关心关注的问题作为改革重点,找准突破口,敢啃硬骨头。

答案:4、B(A“达4万多公顷”表达不合逻辑; C宾语残缺,在“情况”后应有“方式”“手段”等词语与“采用”搭配;D 项中“必须从解决人民群众关心关注的问题作为改革重点”中“从”改成“把”)

5、下面的讽刺小品的结尾,选出最符合情节的一句( ) 书法比赛会上,人们围住前来观看的高局长,请他留字。 “写什么呢?”高局长笑咪咪地提笔,歪着头问。 “写什么都行。写局长最得心应手的字吧。” “那我就献丑了。”高局长沉吟片刻,轻抖手腕落下笔去。立刻,两个秀劲的大字从笔端跳到宣纸上:“同意”。 人群中发出啧啧的惊叹声。有人大声嚷道:“好字,好字!请再写几个!” 。

A、高局长兴奋地抬起头来,“好吧,那就再抄录一首唐诗吧。”

B、高局长扬扬手,谦逊地说:“算了吧,可不能反客为主呀,还是各位大展身手吧。”

C、高局长一扬手,“书山有路,学海无涯”几个字龙飞凤舞落在纸上,大家赞叹之余,高局长抱抱拳,“共勉共勉!”

D、高局长循声望去,面露难色说:“不写了吧——能写好的就数这两个字……” 答案5、D(A、没有讽刺意味了;B、写其谦虚,无讽刺意味;C、谦虚,无讽刺意味;D、有讽刺意味,假书法家,只会看文件,批阅文件。

6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在我国古代,人们盛物用的器皿除陶器等之外,还有一种容器,是葫芦。____________ ,____________。___________。____________, ____________。___________。

①最早的记载见于《诗经》,如《公刘》篇中“酌之用匏”的“匏”就是指葫芦

②用葫芦作容器是先民们认识自然、利用自然的结果

③葫芦是一种葫芦科爬藤植物的果实

④葫芦成熟后,掏空里面的籽瓤,即可当容器使用

⑤它大多呈哑铃状,上面小下面大

⑥我国劳动人民使用葫芦盛物的历史非常悠久

A.⑥②③⑤④① B.⑥①④②③⑤ C.③⑤④⑥①② D.⑤③④①⑥②

答案6、C (可由语段上半句“葫芦”可以判断出紧跟下句为③,介绍“葫芦”情况,⑤句“它”指代③句“葫芦”较为顺畅,④⑥介绍葫芦的制作过程,①介绍葫芦的历史,②是对整个语段进行总结)

7.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

? ?(1)适逢深秋时节,__________江碧舸流,色彩绚丽,美景尽览。

?? (2)我必是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起。__________每一阵风吹过,我们都相互致意。

? ??①独立洲头,俯瞰山红林染。

??? ②独立洲头俯瞰,山红林染。

??? ③叶,相触在云里;根,紧握在地下。

??? ④根,紧握在地下;叶,相触在云里。

??? A.①③????????????????

??? B. ①④

??? C. ②③????? ???????????

??? D. ②④

答案7、 D(第一句选②,两个六字句相对,接下来是四字句,且“瞰”与“览”押韵;第二句选④,在内容上与下文风吹树叶而相互致意紧密配合。)

二、文言文阅读(22分)阅读下面的文言文,完成8~12题。

孔奋,字君鱼,扶风茂陵人也。曾祖霸,元帝时为侍中。奋少从刘歆受《春秋左氏传》,歆称之,谓门人曰:“吾已从君鱼受道矣。”

遭王莽乱,奋与老母、幼弟避兵河西。建武五年,河西大将军窦融请奋署议曹掾,守姑臧长。八年,赐爵关内侯。时天下扰乱,惟河西独安,而姑臧称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄致丰积。奋在职四年,财产无所增。事母孝谨,虽为俭约,奉养极求珍膳。躬率妻子,同甘菜茹。时天下未定,士多不修节操,而奋力行清洁,为众人所笑。或以为身处脂膏,不能以自润,徒益苦辛耳。奋既立节,治贵仁平,太守梁统深相敬待,不以官属礼之,常迎于大门,引入见母。

陇蜀既平,河西守令咸被征召,财货连毂,弥竟川泽。惟奋无资,单车就路。姑臧吏民及羌胡更相谓曰:“孔君清廉仁贤,举县蒙恩,如何今去,不共报德!”遂相赋敛牛、马、器物千万以上,追送数百里。奋谢之而已,一无所受。既至京师,除武都郡丞。

时陇西余贼隗茂等夜攻府舍,残杀郡守。贼畏奋追急,乃执其妻子,欲以为质。奋年已五十,唯有一子,终不顾望,遂穷力讨之。吏民感义,莫不倍用命焉。郡多氐人,便习山谷,其大豪齐钟留者,为群氐所信向。奋乃率厉钟留等令要遮抄击,共为表里。贼窘惧逼急,乃推奋妻子以置军前,冀当退却,而击之愈厉,遂禽灭茂等,奋妻子亦为所杀。世祖下诏褒美,拜为武都太守。

奋自为府丞,已见敬重,及拜太守,举郡莫不改操。为政明断,甄善疾非,见有美德,爱之如亲,其无行者,忿之若仇,郡中称为清平。

弟奇,游学洛阳。奋以奇经明当仕,上病去官,守约乡闾,卒于家。奇博通经典,作《春秋左氏删》。奋晚有子嘉,官至城门校尉,作《左氏说》云。

(选自《后汉书·孔奋传》)

8.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:( )

A.躬率妻子???? ???躬:亲自 B.奋谢之而已????? 谢:拒绝

C.冀当退却????? ??冀:希望 ??D.甄善疾非??? ???甄:表扬

8、答:B(当为“感谢”意)

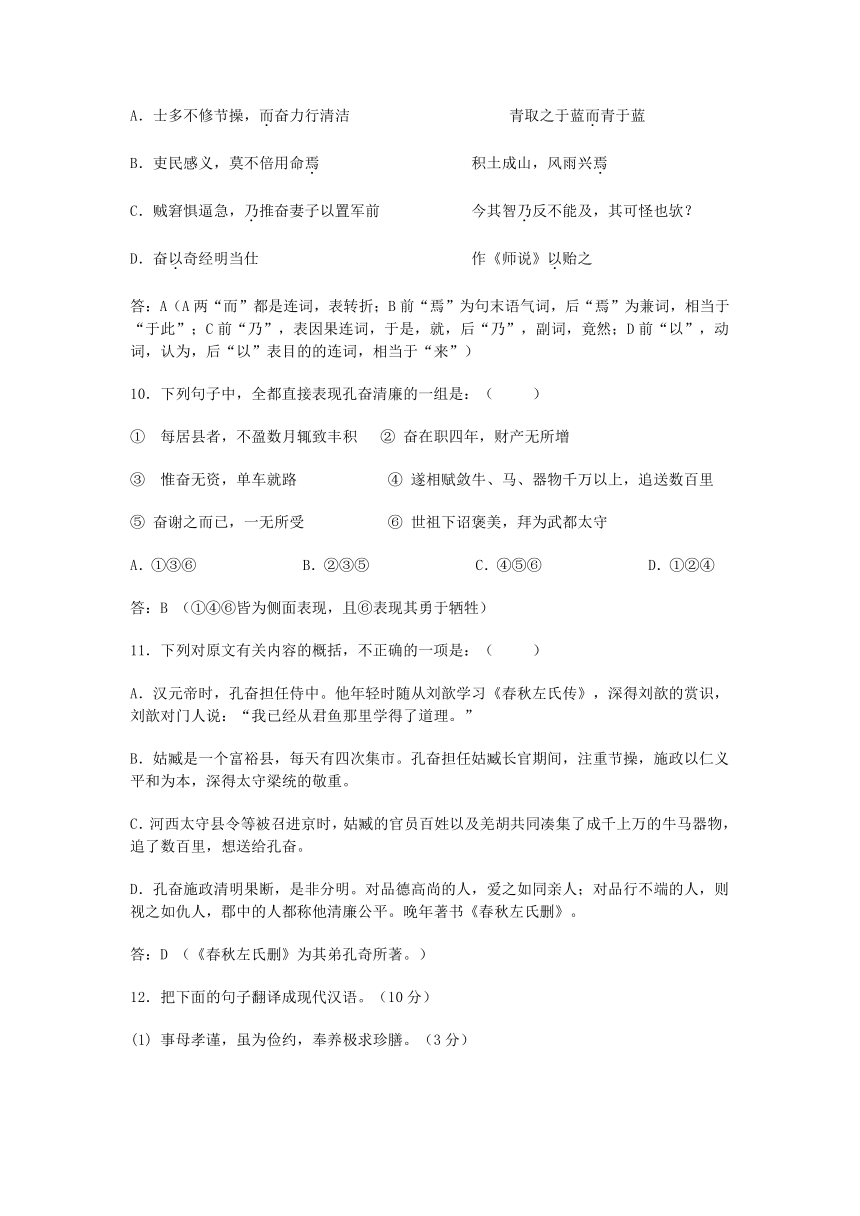

9.下列每组中加点虚词的意义和用法都相同的是:( )

A.士多不修节操,而奋力行清洁?????????? 青取之于蓝而青于蓝?

B.吏民感义,莫不倍用命焉??????????积土成山,风雨兴焉

C.贼窘惧逼急,乃推奋妻子以置军前??????今其智乃反不能及,其可怪也欤?

D.奋以奇经明当仕??????????????作《师说》以贻之

答:A(A两“而”都是连词,表转折;B前“焉”为句末语气词,后“焉”为兼词,相当于“于此”;C前“乃”,表因果连词,于是,就,后“乃”,副词,竟然;D前“以”,动词,认为,后“以”表目的的连词,相当于“来”)

10.下列句子中,全都直接表现孔奋清廉的一组是:( )

①?每居县者,不盈数月辄致丰积? ② 奋在职四年,财产无所增

③?惟奋无资,单车就路??????④ 遂相赋敛牛、马、器物千万以上,追送数百里

⑤ 奋谢之而已,一无所受? ??⑥ 世祖下诏褒美,拜为武都太守

A.①③⑥? ???? ?B.②③⑤? ???? ?C.④⑤⑥? ???? ?D.①②④?

答:B (①④⑥皆为侧面表现,且⑥表现其勇于牺牲)

11.下列对原文有关内容的概括,不正确的一项是:( )

A.汉元帝时,孔奋担任侍中。他年轻时随从刘歆学习《春秋左氏传》,深得刘歆的赏识,刘歆对门人说:“我已经从君鱼那里学得了道理。”

B.姑臧是一个富裕县,每天有四次集市。孔奋担任姑臧长官期间,注重节操,施政以仁义平和为本,深得太守梁统的敬重。

C.河西太守县令等被召进京时,姑臧的官员百姓以及羌胡共同凑集了成千上万的牛马器物,追了数百里,想送给孔奋。

D.孔奋施政清明果断,是非分明。对品德高尚的人,爱之如同亲人;对品行不端的人,则视之如仇人,郡中的人都称他清廉公平。晚年著书《春秋左氏删》。

答:D (《春秋左氏删》为其弟孔奇所著。)

12.把下面的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1) 事母孝谨,虽为俭约,奉养极求珍膳。(3分)

答:他侍奉母亲非常孝敬谨慎,虽然自己生活俭朴,却极力以美食孝敬母亲。(每短句1分)

?

(2) 太守梁统深相敬待,不以官属礼之。(3分)

答:太守梁统对他深为敬重,不以官属的礼节对待他。(“相”“以官属”“礼”各1分)

(3) 蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(4分)??????????

答:螃蟹有六条腿和两只螯,(但)如果没有蛇或者黄鳝的洞穴就没有藏身的地方,是因为它心志浮躁。(“而”、“用”、判断句式各1分,句意通顺1分)

附《孔奋传》译文:

孔奋,字君鱼,扶风茂陵人。曾祖孔霸,在汉元帝时任侍中。孔奋少年时随从刘歆学习《春秋左氏传》,刘欲称赞他,对学生说:“我已从君鱼那里学到了大道。”

遭王莽之乱,孔奋与老母亲和幼弟到河西地区躲避兵祸。建武五年,河西将军窦融邀请孔奋为自己官署的议曹掾,担任守姑臧长。八年,赐爵位为关内侯。当时天下纷扰混乱,唯有河西地区较安定,姑臧被人们称为富县。这里与羌胡通商贸易,每天有四次集市。每一任县官,没有几个月便都富裕起来。孔奋任职四年,财产却一点没有增加。他侍奉母亲非常孝敬谨慎,虽然自己生活俭朴,却极力以美食孝敬母亲。亲自带着妻子儿女一同以普通饭菜为食。当时全国仍未安定,士大夫都不注重操守,而孔奋却尽力以清廉行事。因此被众人所笑,有的人说他身处富庶地区,不能使自己富裕起来,只是徒然自讨苦吃。孔奋注重节操,施政以仁义平和为本,太守梁统对他深为敬重,不以官属的礼节对待他,常到大门口迎接,领入内室引见给自己的母亲。

陇西和蜀地被平定后,河西地区的太守、县令都被征召入京,官员的财物连车满载,塞满了山川。只有孔奋没有资财,乘一辆空车上路。姑臧的官员百姓以及羌胡都说:“孔君清廉仁义贤惠,全县都蒙受他的恩惠,他如今离去,我们为什么不报答他的恩德!”于是共同凑集收敛了成千上万的牛马器物,追了数百里送给孔奋。孔奋只是拜谢而已,一点都不接受。

孔奋抵达京城后,授职为武都郡丞。当时陇西残余的贼人魄茂等人在深夜攻击官府残杀了郡太守。贼人害怕孔奋穷追不舍,于是抓住他的妻子儿女,企图作为人质。孔奋当时年已五十,只有一个儿子,但他一心为国,毫不被贼人所动,仍尽力征讨。官员、百姓被他的精神所感动,都拼力与贼人作战。郡中居住着许多氐人,熟悉山川道路,大首领齐钟留,深为氏人信赖。孔奋便率领督励齐钟留等人,命他们在要道阻击抄掠贼兵,与官军互相呼应,里应外合,贼人窘迫惶恐,被逼急了,于是把孔奋的妻子儿女推到阵前,希望孔奋退兵,而孔奋却攻击得更加急迫,终于擒获消灭了魄茂等人,但他的妻子和子女却被贼人所杀。光武帝因此而下诏褒扬赞赏了孔奋,拜他为武都太守。

孔奋在任府丞时,已深受官民敬重,他担任太守后,全郡的人都以他为榜样,修行操守。孔奋施政清明有决断,甄别和表扬善行,痛疾错误行为。见到人有美德,爱之如同亲人;对不良行为,则疾恶如仇,郡中的人都称他清廉公平。

他的弟弟孔奇,曾在洛阳求学。孔奋认为孔奇熟悉经典,应当为官,他自己则称病辞官,居于家乡,在家中去世。孔奇博通经典,著有《春秋左氏删》。孔奋晚年有儿子名孔嘉,官至城门校尉,著有《左氏说》。

三、诗歌鉴赏:阅读下面两首诗歌按要求答题(10分)

公子行

孟宾于

锦衣红夺彩霞明,侵晓春游向野庭。不识农夫辛苦力,骄骢踏烂麦青青。

农家

颜仁郁

夜半呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

13、《公子行》一诗首联采用了什么手法写公子的,请加以说明。(3分)

①运用反衬手法。②春天的清晨,彩霞满天;一群公子身穿比景更美的锦衣,结伴去郊外游玩。(①点1分,②点2分)

14、简析《公子行》诗中贵家公子的形象。(4分)

①“不识”写出公子不懂庄稼生长、稼穑辛苦的愚蠢;②“骄骢”表面写马,实际写公子的娇横。③“锦衣”写出公子生活奢华淫逸。(一点1分,两点3分,三点4分)

15、《农家》一诗重点写农民什么特点?(3分)

①起早贪黑,②辛苦劳累。(一点1分,两点3分)

四、默写(8分)

16(1)故木受绳则直, 。

(2)故不积跬步, 。

(3) , ,輮使之然也。。

(4)师者, 。

(5)位卑则足羞, 。

(6)巫医乐师百工之人, ,今其志乃反不能及, 。

五、现代文阅读:文学类文本(20分)阅读下面的作品,完成17~20题。

滋 润

刘醒龙

生活在南方,对湿润有着别样的感情。

去年十一月,我去西北某地时,突然接到朋友的邀请,从干涸到十几个人共用一盆水洗脸的黄土坡上的窑洞,直接飞到宁波。这是我第一次来到这座城市,由于是深夜到达,直到第二天早起,才产生对她的第一感觉。一个在长江边玩水长大的人,去到那种干旱得对水都麻木了的地方,自然更加怀念天设地造的江河湖泊了。

我是一个对水怀有不舍之心的人,偏偏宁波读懂了我。在我抵达宁波的第一个早上,就下了一场不大不小的好雨。那一天,只要在户外,自己就坚持不使用任何雨具。并说,自己是从西北来的,那里的人将打伞当成一种罪过。

宁波的雨,竟然如此深得我心。人在室内时,她便下得激越而豪迈。一旦发现我们走到门口,那雨马上变得温婉而抒情,细细密密地从空气中弥漫下来,比打湿脸庞多一点,比浇透衣服少一点,让人实实在在地放心地走在雨中。

说来很怪,这么多年,一直没有机会来宁波,来过一次后,不算因故没有成行的那几次,仅成行的,半年之内竟达三次。

第二次从武汉自驾来宁波,时值四月,沿途都是艳阳高照。一到宁波,天就下起雨来,待我离开宁波,出城区不远,那雨就消失了。所以,第三次来宁波时,心里已经不可能有其他假设了。从武汉开出的动车到上海后,不出站依然是动车转到宁波,七小时的动车车程,我一直在入神地看一位藏族肢残作者写的长篇小说打印稿。一但放下书稿,朝着车窗外若有所思时,一定会在心里重复地问:宁波会再下雨吗?

宁波后来用我所喜欢的湿润回答说,会,一定会的。

事实上,在我前往的路上,宁波正下着一场少有的豪雨,只是当我们走近时,那雨才变得温情脉脉。对于外来者,走马观花是其永无休止的真理。第一次来宁波,只与浙东古代雕刻艺术最集中、最精致、内容最丰富的建筑之一林宅有一些接触,它仿王羲之《兰亭集序》中“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”的诗意而建造。第二次来宁波,也只看了赫赫有名的天一阁。坦率地说,第三次宁波之行,所了解的是比天一阁的存在更让人为之心动的另一种事实,二O一O年十一月二日的《宁波日报》说:据不完全统计,全市现有各类博物馆、纪念馆、陈列馆八十四家,其中国办七十一家,民办十三家;由文化文物系统归口管理的博物馆、纪念馆、陈列馆三十一家;国家三级以上博物馆十家;向社会免费开放六十六家。让人觉得惊讶,同时又更觉得欣慰的是,文章所说的十三家民间博物馆,馆舍总面积有四万四千八百余平方米,藏品总数已逾一万九千六百件。这样的事实如何不让人心动,如何不使人觉得,这是一场无声细雨在湿润这座城市!

在宁波的最后一天下午,去阿育王寺,瞻望佛顶骨舍利。一行人一边排着队,一边听管事的僧人细说瞻望之要领与心得。说是自从佛顶骨舍利供人瞻望以来,无数得到佛祖引领的人,所看到的景象,再没有任何重复的,人所各异,异所各人。终于轮到我们一行,并终于轮到我自己,诚惶诚恐地上前去,尽可能地贴着阿育王塔的小小飞檐,放飞自己的视野。或许只有十秒钟,这样短的时间,想要看清一种影像该是何等的不易,更何况是在金碧辉煌的背景之中。所以,我只能说从中“看到”了自己的一种感觉。但至于是什么,则不敢轻易地说定。

从寺庙里出来,上了车,迷迷糊糊中像是又遇到一片雨雾。睁开眼睛的那一刻,心里突然冒出一个词:滋润!

在阿育王寺内的阿育王塔中,我所看到的正是一种滋润,将人的渴望还给人,让人的渴求满足人的滋润。

正如宁波的雨,可以轻浥心尘,却不会寒侵筋骨。

17.作者为什么说“宁波的雨,竟然如此深得我心”?(4分)

18.文章前半部分详写宁波的雨有什么作用?(4分)

19.作者三次到宁波的感受各是什么?请加以概括。(6分)

20.文章的题目是“滋润”,结合全文,探究 “滋润”的丰富内涵。(6分)

答案:

17.(4分)①对湿润有别样的情感(对水有怀念之心);(1分) ②作者从干旱的西北来,就下了一场不大不小的雨;(1分)③人在室内时雨激越豪迈,人在门口时雨温婉而抒情。(2分)

18.(4分)突出了雨的温婉、湿润的特点,表达了作者对这座城市的喜爱;为下文作者写宁波文化做铺垫。(每点2分)

19.(6分)第一次感受到林宅的诗意;第二次为天一阁而心动;第三次对免费开放的博物馆、纪念馆、陈列馆感到惊讶、欣慰。(每点2分)

20.(6分)①雨的浸润(湿润);②文化设施的熏陶;③心灵的净化。(每点2分)

六、论述类文本阅读(9分)

传统文化资源的价值重构

中国传统文化是一座宝藏与沉渣并存的山峦,是一条清泉与浊流同注的河流。即便我们对传统文化深怀敬意,对民族精神一往情深,也不能把传统文化不加区分地引入到我们今天的现实生活中来。在传统与现实之间,我们要设定一个分流与导向系统,通过这个系统将正向的精神输入到我们今天的生活,而将反向的内容留给过去的岁月……

在日趋多元化的文化语境中,人们不仅对社会现实的认知产生了巨大的分歧,而且对历史、对传统文化的认同也发生了相斥性的选择。在这种情况下,我们对传统文化资源借鉴之前,首先面临价值甄别及其重构问题。在我们的文化产业发展过程中就面临着如何对古代文化经典进行现代性转化的问题。中国悠久丰富的传统文化并不是文化力量的直接对等物,它就像蕴藏在地下的丰富矿藏,如果不经过人工的开采、加工,永远都不可能转化成推进历史列车的动力,不可能“兑现”它的内在能量。因此,特定的文化资源只有经过创造性转化,才能实现它的现代价值。

传统戏曲《赵氏孤儿》原作中贯穿“血亲至上”的传统道德,这曾经是推进全剧情节发展的重要叙事动力。与此相一致的还有一种“冤冤相报”的复仇伦理。现在,如果我们在电影中也沿袭这种“你杀了我全家,我也要杀你全家”的杀戮逻辑,就等于把我们置于古代封建社会,以一种豺狼的方式对待豺狼。现在尽管我们还是在影片《赵氏孤儿》中看到赵孤最后拿起了刀剑,可是他的行为动机并不是建立在“世袭的仇恨”上,而是建立在他对父亲的至爱上。这样便校正了传统戏曲的价值取向。

与此相关的是影片《孔子》,作者在力图还原两千多年前的孔子形象时,表现了孔子向往的社会理想所具有的正向历史价值。客观地讲,孔子期望诸流和鸣的大同世界,这并不是那么容易实现的。影片开始时,一个少女被巨大的石门封闭在墓穴里,惊恐的尖叫与隆隆落地的大门展示出惨无人道的殉葬制度,而此时的孔子站在了这种野蛮的殉葬制度的对立面。他坚决主张废黜残酷的殉葬制度,代表的文化精神在当时无疑是一种与整个体制相对抗的进步力量。其实,孔子所向往的“天下归仁”的社会理想就是再美好,也只是在向一个古代的理想社会致敬。我们真正被影片中的孔子所感动是从他踏上风雪交加的周游列国之路开始的。孔子的这种行为代表的是他对自我人生价值的一种抉择,也是其社会责任的一种历史担当。影片《孔子》对中国传统文化的承传是从历史主义的维度上确立的,对中国传统文化精神的弘扬是从人格精神的建构意义上展开的。

尽管在不同的艺术领域对于传统文化资源的开采和利用方式并不一致,但是在文化取向上应当恪守相同的价值观。我们有些影片把传统文化中尊老、敬老的节日,表现成一个杀戮之日。在这个节日里满城刀光,遍地鲜血,所有的鲜花都被践踏,人像蝼蚁一样被残杀。还有些影片把传统的中医演变成最为残忍的酷刑,它比任何刑具都有效,能够在顷刻间摧毁人钢铁般的意志,这种在商业逻辑主导下对我们传统文化资源的“破坏性开采”显然都不值得提倡。

21.下列表述中,不属于对传统文化资源进行创造性转化原因的一项是( )

A.用今天的观点看,中国传统文化中既有宝藏又有沉渣,呈现精华与糟粕并存的状态。

B.我们对传统文化深怀敬意,对民族精神一往情深,传统文化深刻影响今天的现实生活。

C.日趋多元化的现实文化语境中,人们对历史、对传统文化认同发生了相斥性的选择。

D.传统文化虽然悠久丰富,但如果不经过甄别重构,不可能转化成推动历史前进的动力。

22.下列关于《赵氏孤儿》和《孔子》对传统文化现代性转化的理解,不正确的一项是( )

A.现代影片《赵氏孤儿》并没有沿袭传统戏曲中“血亲至上”的道德理念和“冤冤相报”的复仇伦理,体现了转化中对传统文化糟粕的剔除。

B.影片《孔子》力图还原两千多年前的孔子形象,表现了孔子废黜残酷殉葬制度的主张,肯定了传统文化精神正向历史价值转化的文化趋势。

C.孔子所代表的文化精神在当时无疑是一种进步力量,但他所向往的“天下归仁”的社会理想却是一种反向的历史价值,是应当被我们抛弃的。

D.影片《孔子》表现孔子冒着风雪踏上周游列国之路,试图从人格精神的建构意义上弘扬传统文化精神,这是重构传统文化资源价值的一次尝试。

23.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.我国文化产业在发展过程中面临着如何对传统文化经典进行现代化转化的问题,在这方面,影片《赵氏孤儿》和《孔子》都进行了有益的尝试。

B. 影片《赵氏孤儿》将赵孤的复仇行为阐释为对父亲的至爱,传达出影片制作人在借鉴这一传统文化资源时,考虑到了对其进行价值甄别的问题。

C. 不同的艺术领域对于传统文化资源的开采和利用并不一致,所以价值观自然也不一样。

D. 当前一些影片中对传统文化的肆意发挥与扭曲,是典型的商业逻辑主导思维。艺术领域对传统文化资源进行开采和利用时,必须有社会责任感。

答案:21.B(本题信息见第一段。原文中说:“即便我们对传统文化深怀敬意,对民族精神一往情深,也不能把传统文化不加区分地引入到我们今天的现实生活中来。”文中是一种假设,并没有谈到传统文化深刻影响到现实生活,因此不能将其作为对传统文化资源进行创作性转化的原因。)

22.C(本题信息见第4段。孔子“天下归仁”的社会理想虽有一定的局限性,但还是有正向的历史价值,更不应该“被我们抛弃”。)

23.C(本题信息见第5段。原文是“在文化取向上应当恪守相同的价值观”)

七、作文(70分)

痕 迹 约翰·罗斯金

把每一个黎明看作生命的开始/把每一个黄昏看作生命的小结/让每一个这样短短的生命

都能为自己留下一点儿可爱的事业的脚印/和你心灵得到实质的痕迹

在人的生命历程中,我们每个人都会留下自己的脚印和痕迹,只是这脚印和痕迹有的清晰,历经岁月而不蚀;有的模糊,不待日久而消失。那么,你是怎么看待这个问题的?又有些什么感悟呢?

请以“痕迹”为题写一篇作文。

要求:①立意自定,文体自选;②不得抄袭,不少于800字。

高一(语文)

一、语言文字与运用(21分)

1.下列加点字注音正确的一项是( )

A百舸争流(gě) 峥嵘(zhēng) 挥斥方遒(qiú) 遏制(yì)

B灰烬(jìn) 不屈不挠(ráo) 絮絮叨叨(dāo) 戕害(qiāng)

C霹雳(lì) 霓虹(ní) 彳亍(chì) 坍圮(pǐ)

D跫音(qiónɡ) 窗扉(fēi) 慰藉(jí) 符箓(lù)

答案:1、C解析:A遏制(è)B不屈不挠(náo)D慰藉(jiè)

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A寥廓 曙光 笔竿 瞳孔

B坐标轴 凌宵花 雾蔼 锲而不舍

C春帷 跋涉 斑澜 望洋兴叹

D彷徨 蛟龙 嘉奖 再接再厉

答案:2、D解析:A笔杆B凌霄花 雾霭C斑斓

3.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.胡同文化是封闭的文化,住在胡同里的居民,大都安土重迁,轻易是不肯搬到四环、五环外的新楼区去的。

B.历史如同一条长河,从源头连绵不断地流去,每一阶段都具有特立独行的标志。

C.睡眠时间与身体健康状况休戚相关,睡眠不足会导致血压升高,增大患心脏病和中风的危险,因此,我们不管工作多么紧张,也要尽量保证充足的睡眠。

D.据《中国商报》报道,各个地方交通厅长接二连三地出事,已经让人们觉得习以为常了。

答案3.A(B特立独行:指有操守,有见识,不随波逐流;C休戚相关:彼此间祸福互相关联;D“习以为常”中“以为”与语境中“觉得”表意重复)

4.下列句子中,没有语病且句意明确的一句是:( )

A.10月17日下午,澳大利亚新南威尔州发生大面积林火,日前过火面积已达4万多公顷,大火已造成一名男子死亡,许多房屋被毁。

B.医疗保险改革,“既要让人看得起病,又要控制过度开支”,目的如此明确,为什么有关领导会感到方向不明呢?

C.面对公众事件,不少地方深谙“ 拖字诀”,习惯通过采用延缓通报、等社会关注度“降温”之后再发布后续情况来“大事化小”。

D.教育部部长袁贵仁讲话指出,要深化教育领域综合改革,必须从解决人民群众关心关注的问题作为改革重点,找准突破口,敢啃硬骨头。

答案:4、B(A“达4万多公顷”表达不合逻辑; C宾语残缺,在“情况”后应有“方式”“手段”等词语与“采用”搭配;D 项中“必须从解决人民群众关心关注的问题作为改革重点”中“从”改成“把”)

5、下面的讽刺小品的结尾,选出最符合情节的一句( ) 书法比赛会上,人们围住前来观看的高局长,请他留字。 “写什么呢?”高局长笑咪咪地提笔,歪着头问。 “写什么都行。写局长最得心应手的字吧。” “那我就献丑了。”高局长沉吟片刻,轻抖手腕落下笔去。立刻,两个秀劲的大字从笔端跳到宣纸上:“同意”。 人群中发出啧啧的惊叹声。有人大声嚷道:“好字,好字!请再写几个!” 。

A、高局长兴奋地抬起头来,“好吧,那就再抄录一首唐诗吧。”

B、高局长扬扬手,谦逊地说:“算了吧,可不能反客为主呀,还是各位大展身手吧。”

C、高局长一扬手,“书山有路,学海无涯”几个字龙飞凤舞落在纸上,大家赞叹之余,高局长抱抱拳,“共勉共勉!”

D、高局长循声望去,面露难色说:“不写了吧——能写好的就数这两个字……” 答案5、D(A、没有讽刺意味了;B、写其谦虚,无讽刺意味;C、谦虚,无讽刺意味;D、有讽刺意味,假书法家,只会看文件,批阅文件。

6.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

在我国古代,人们盛物用的器皿除陶器等之外,还有一种容器,是葫芦。____________ ,____________。___________。____________, ____________。___________。

①最早的记载见于《诗经》,如《公刘》篇中“酌之用匏”的“匏”就是指葫芦

②用葫芦作容器是先民们认识自然、利用自然的结果

③葫芦是一种葫芦科爬藤植物的果实

④葫芦成熟后,掏空里面的籽瓤,即可当容器使用

⑤它大多呈哑铃状,上面小下面大

⑥我国劳动人民使用葫芦盛物的历史非常悠久

A.⑥②③⑤④① B.⑥①④②③⑤ C.③⑤④⑥①② D.⑤③④①⑥②

答案6、C (可由语段上半句“葫芦”可以判断出紧跟下句为③,介绍“葫芦”情况,⑤句“它”指代③句“葫芦”较为顺畅,④⑥介绍葫芦的制作过程,①介绍葫芦的历史,②是对整个语段进行总结)

7.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

? ?(1)适逢深秋时节,__________江碧舸流,色彩绚丽,美景尽览。

?? (2)我必是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起。__________每一阵风吹过,我们都相互致意。

? ??①独立洲头,俯瞰山红林染。

??? ②独立洲头俯瞰,山红林染。

??? ③叶,相触在云里;根,紧握在地下。

??? ④根,紧握在地下;叶,相触在云里。

??? A.①③????????????????

??? B. ①④

??? C. ②③????? ???????????

??? D. ②④

答案7、 D(第一句选②,两个六字句相对,接下来是四字句,且“瞰”与“览”押韵;第二句选④,在内容上与下文风吹树叶而相互致意紧密配合。)

二、文言文阅读(22分)阅读下面的文言文,完成8~12题。

孔奋,字君鱼,扶风茂陵人也。曾祖霸,元帝时为侍中。奋少从刘歆受《春秋左氏传》,歆称之,谓门人曰:“吾已从君鱼受道矣。”

遭王莽乱,奋与老母、幼弟避兵河西。建武五年,河西大将军窦融请奋署议曹掾,守姑臧长。八年,赐爵关内侯。时天下扰乱,惟河西独安,而姑臧称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄致丰积。奋在职四年,财产无所增。事母孝谨,虽为俭约,奉养极求珍膳。躬率妻子,同甘菜茹。时天下未定,士多不修节操,而奋力行清洁,为众人所笑。或以为身处脂膏,不能以自润,徒益苦辛耳。奋既立节,治贵仁平,太守梁统深相敬待,不以官属礼之,常迎于大门,引入见母。

陇蜀既平,河西守令咸被征召,财货连毂,弥竟川泽。惟奋无资,单车就路。姑臧吏民及羌胡更相谓曰:“孔君清廉仁贤,举县蒙恩,如何今去,不共报德!”遂相赋敛牛、马、器物千万以上,追送数百里。奋谢之而已,一无所受。既至京师,除武都郡丞。

时陇西余贼隗茂等夜攻府舍,残杀郡守。贼畏奋追急,乃执其妻子,欲以为质。奋年已五十,唯有一子,终不顾望,遂穷力讨之。吏民感义,莫不倍用命焉。郡多氐人,便习山谷,其大豪齐钟留者,为群氐所信向。奋乃率厉钟留等令要遮抄击,共为表里。贼窘惧逼急,乃推奋妻子以置军前,冀当退却,而击之愈厉,遂禽灭茂等,奋妻子亦为所杀。世祖下诏褒美,拜为武都太守。

奋自为府丞,已见敬重,及拜太守,举郡莫不改操。为政明断,甄善疾非,见有美德,爱之如亲,其无行者,忿之若仇,郡中称为清平。

弟奇,游学洛阳。奋以奇经明当仕,上病去官,守约乡闾,卒于家。奇博通经典,作《春秋左氏删》。奋晚有子嘉,官至城门校尉,作《左氏说》云。

(选自《后汉书·孔奋传》)

8.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:( )

A.躬率妻子???? ???躬:亲自 B.奋谢之而已????? 谢:拒绝

C.冀当退却????? ??冀:希望 ??D.甄善疾非??? ???甄:表扬

8、答:B(当为“感谢”意)

9.下列每组中加点虚词的意义和用法都相同的是:( )

A.士多不修节操,而奋力行清洁?????????? 青取之于蓝而青于蓝?

B.吏民感义,莫不倍用命焉??????????积土成山,风雨兴焉

C.贼窘惧逼急,乃推奋妻子以置军前??????今其智乃反不能及,其可怪也欤?

D.奋以奇经明当仕??????????????作《师说》以贻之

答:A(A两“而”都是连词,表转折;B前“焉”为句末语气词,后“焉”为兼词,相当于“于此”;C前“乃”,表因果连词,于是,就,后“乃”,副词,竟然;D前“以”,动词,认为,后“以”表目的的连词,相当于“来”)

10.下列句子中,全都直接表现孔奋清廉的一组是:( )

①?每居县者,不盈数月辄致丰积? ② 奋在职四年,财产无所增

③?惟奋无资,单车就路??????④ 遂相赋敛牛、马、器物千万以上,追送数百里

⑤ 奋谢之而已,一无所受? ??⑥ 世祖下诏褒美,拜为武都太守

A.①③⑥? ???? ?B.②③⑤? ???? ?C.④⑤⑥? ???? ?D.①②④?

答:B (①④⑥皆为侧面表现,且⑥表现其勇于牺牲)

11.下列对原文有关内容的概括,不正确的一项是:( )

A.汉元帝时,孔奋担任侍中。他年轻时随从刘歆学习《春秋左氏传》,深得刘歆的赏识,刘歆对门人说:“我已经从君鱼那里学得了道理。”

B.姑臧是一个富裕县,每天有四次集市。孔奋担任姑臧长官期间,注重节操,施政以仁义平和为本,深得太守梁统的敬重。

C.河西太守县令等被召进京时,姑臧的官员百姓以及羌胡共同凑集了成千上万的牛马器物,追了数百里,想送给孔奋。

D.孔奋施政清明果断,是非分明。对品德高尚的人,爱之如同亲人;对品行不端的人,则视之如仇人,郡中的人都称他清廉公平。晚年著书《春秋左氏删》。

答:D (《春秋左氏删》为其弟孔奇所著。)

12.把下面的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1) 事母孝谨,虽为俭约,奉养极求珍膳。(3分)

答:他侍奉母亲非常孝敬谨慎,虽然自己生活俭朴,却极力以美食孝敬母亲。(每短句1分)

?

(2) 太守梁统深相敬待,不以官属礼之。(3分)

答:太守梁统对他深为敬重,不以官属的礼节对待他。(“相”“以官属”“礼”各1分)

(3) 蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(4分)??????????

答:螃蟹有六条腿和两只螯,(但)如果没有蛇或者黄鳝的洞穴就没有藏身的地方,是因为它心志浮躁。(“而”、“用”、判断句式各1分,句意通顺1分)

附《孔奋传》译文:

孔奋,字君鱼,扶风茂陵人。曾祖孔霸,在汉元帝时任侍中。孔奋少年时随从刘歆学习《春秋左氏传》,刘欲称赞他,对学生说:“我已从君鱼那里学到了大道。”

遭王莽之乱,孔奋与老母亲和幼弟到河西地区躲避兵祸。建武五年,河西将军窦融邀请孔奋为自己官署的议曹掾,担任守姑臧长。八年,赐爵位为关内侯。当时天下纷扰混乱,唯有河西地区较安定,姑臧被人们称为富县。这里与羌胡通商贸易,每天有四次集市。每一任县官,没有几个月便都富裕起来。孔奋任职四年,财产却一点没有增加。他侍奉母亲非常孝敬谨慎,虽然自己生活俭朴,却极力以美食孝敬母亲。亲自带着妻子儿女一同以普通饭菜为食。当时全国仍未安定,士大夫都不注重操守,而孔奋却尽力以清廉行事。因此被众人所笑,有的人说他身处富庶地区,不能使自己富裕起来,只是徒然自讨苦吃。孔奋注重节操,施政以仁义平和为本,太守梁统对他深为敬重,不以官属的礼节对待他,常到大门口迎接,领入内室引见给自己的母亲。

陇西和蜀地被平定后,河西地区的太守、县令都被征召入京,官员的财物连车满载,塞满了山川。只有孔奋没有资财,乘一辆空车上路。姑臧的官员百姓以及羌胡都说:“孔君清廉仁义贤惠,全县都蒙受他的恩惠,他如今离去,我们为什么不报答他的恩德!”于是共同凑集收敛了成千上万的牛马器物,追了数百里送给孔奋。孔奋只是拜谢而已,一点都不接受。

孔奋抵达京城后,授职为武都郡丞。当时陇西残余的贼人魄茂等人在深夜攻击官府残杀了郡太守。贼人害怕孔奋穷追不舍,于是抓住他的妻子儿女,企图作为人质。孔奋当时年已五十,只有一个儿子,但他一心为国,毫不被贼人所动,仍尽力征讨。官员、百姓被他的精神所感动,都拼力与贼人作战。郡中居住着许多氐人,熟悉山川道路,大首领齐钟留,深为氏人信赖。孔奋便率领督励齐钟留等人,命他们在要道阻击抄掠贼兵,与官军互相呼应,里应外合,贼人窘迫惶恐,被逼急了,于是把孔奋的妻子儿女推到阵前,希望孔奋退兵,而孔奋却攻击得更加急迫,终于擒获消灭了魄茂等人,但他的妻子和子女却被贼人所杀。光武帝因此而下诏褒扬赞赏了孔奋,拜他为武都太守。

孔奋在任府丞时,已深受官民敬重,他担任太守后,全郡的人都以他为榜样,修行操守。孔奋施政清明有决断,甄别和表扬善行,痛疾错误行为。见到人有美德,爱之如同亲人;对不良行为,则疾恶如仇,郡中的人都称他清廉公平。

他的弟弟孔奇,曾在洛阳求学。孔奋认为孔奇熟悉经典,应当为官,他自己则称病辞官,居于家乡,在家中去世。孔奇博通经典,著有《春秋左氏删》。孔奋晚年有儿子名孔嘉,官至城门校尉,著有《左氏说》。

三、诗歌鉴赏:阅读下面两首诗歌按要求答题(10分)

公子行

孟宾于

锦衣红夺彩霞明,侵晓春游向野庭。不识农夫辛苦力,骄骢踏烂麦青青。

农家

颜仁郁

夜半呼儿趁晓耕,羸牛无力渐艰行。时人不识农家苦,将谓田中谷自生。

13、《公子行》一诗首联采用了什么手法写公子的,请加以说明。(3分)

①运用反衬手法。②春天的清晨,彩霞满天;一群公子身穿比景更美的锦衣,结伴去郊外游玩。(①点1分,②点2分)

14、简析《公子行》诗中贵家公子的形象。(4分)

①“不识”写出公子不懂庄稼生长、稼穑辛苦的愚蠢;②“骄骢”表面写马,实际写公子的娇横。③“锦衣”写出公子生活奢华淫逸。(一点1分,两点3分,三点4分)

15、《农家》一诗重点写农民什么特点?(3分)

①起早贪黑,②辛苦劳累。(一点1分,两点3分)

四、默写(8分)

16(1)故木受绳则直, 。

(2)故不积跬步, 。

(3) , ,輮使之然也。。

(4)师者, 。

(5)位卑则足羞, 。

(6)巫医乐师百工之人, ,今其志乃反不能及, 。

五、现代文阅读:文学类文本(20分)阅读下面的作品,完成17~20题。

滋 润

刘醒龙

生活在南方,对湿润有着别样的感情。

去年十一月,我去西北某地时,突然接到朋友的邀请,从干涸到十几个人共用一盆水洗脸的黄土坡上的窑洞,直接飞到宁波。这是我第一次来到这座城市,由于是深夜到达,直到第二天早起,才产生对她的第一感觉。一个在长江边玩水长大的人,去到那种干旱得对水都麻木了的地方,自然更加怀念天设地造的江河湖泊了。

我是一个对水怀有不舍之心的人,偏偏宁波读懂了我。在我抵达宁波的第一个早上,就下了一场不大不小的好雨。那一天,只要在户外,自己就坚持不使用任何雨具。并说,自己是从西北来的,那里的人将打伞当成一种罪过。

宁波的雨,竟然如此深得我心。人在室内时,她便下得激越而豪迈。一旦发现我们走到门口,那雨马上变得温婉而抒情,细细密密地从空气中弥漫下来,比打湿脸庞多一点,比浇透衣服少一点,让人实实在在地放心地走在雨中。

说来很怪,这么多年,一直没有机会来宁波,来过一次后,不算因故没有成行的那几次,仅成行的,半年之内竟达三次。

第二次从武汉自驾来宁波,时值四月,沿途都是艳阳高照。一到宁波,天就下起雨来,待我离开宁波,出城区不远,那雨就消失了。所以,第三次来宁波时,心里已经不可能有其他假设了。从武汉开出的动车到上海后,不出站依然是动车转到宁波,七小时的动车车程,我一直在入神地看一位藏族肢残作者写的长篇小说打印稿。一但放下书稿,朝着车窗外若有所思时,一定会在心里重复地问:宁波会再下雨吗?

宁波后来用我所喜欢的湿润回答说,会,一定会的。

事实上,在我前往的路上,宁波正下着一场少有的豪雨,只是当我们走近时,那雨才变得温情脉脉。对于外来者,走马观花是其永无休止的真理。第一次来宁波,只与浙东古代雕刻艺术最集中、最精致、内容最丰富的建筑之一林宅有一些接触,它仿王羲之《兰亭集序》中“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”的诗意而建造。第二次来宁波,也只看了赫赫有名的天一阁。坦率地说,第三次宁波之行,所了解的是比天一阁的存在更让人为之心动的另一种事实,二O一O年十一月二日的《宁波日报》说:据不完全统计,全市现有各类博物馆、纪念馆、陈列馆八十四家,其中国办七十一家,民办十三家;由文化文物系统归口管理的博物馆、纪念馆、陈列馆三十一家;国家三级以上博物馆十家;向社会免费开放六十六家。让人觉得惊讶,同时又更觉得欣慰的是,文章所说的十三家民间博物馆,馆舍总面积有四万四千八百余平方米,藏品总数已逾一万九千六百件。这样的事实如何不让人心动,如何不使人觉得,这是一场无声细雨在湿润这座城市!

在宁波的最后一天下午,去阿育王寺,瞻望佛顶骨舍利。一行人一边排着队,一边听管事的僧人细说瞻望之要领与心得。说是自从佛顶骨舍利供人瞻望以来,无数得到佛祖引领的人,所看到的景象,再没有任何重复的,人所各异,异所各人。终于轮到我们一行,并终于轮到我自己,诚惶诚恐地上前去,尽可能地贴着阿育王塔的小小飞檐,放飞自己的视野。或许只有十秒钟,这样短的时间,想要看清一种影像该是何等的不易,更何况是在金碧辉煌的背景之中。所以,我只能说从中“看到”了自己的一种感觉。但至于是什么,则不敢轻易地说定。

从寺庙里出来,上了车,迷迷糊糊中像是又遇到一片雨雾。睁开眼睛的那一刻,心里突然冒出一个词:滋润!

在阿育王寺内的阿育王塔中,我所看到的正是一种滋润,将人的渴望还给人,让人的渴求满足人的滋润。

正如宁波的雨,可以轻浥心尘,却不会寒侵筋骨。

17.作者为什么说“宁波的雨,竟然如此深得我心”?(4分)

18.文章前半部分详写宁波的雨有什么作用?(4分)

19.作者三次到宁波的感受各是什么?请加以概括。(6分)

20.文章的题目是“滋润”,结合全文,探究 “滋润”的丰富内涵。(6分)

答案:

17.(4分)①对湿润有别样的情感(对水有怀念之心);(1分) ②作者从干旱的西北来,就下了一场不大不小的雨;(1分)③人在室内时雨激越豪迈,人在门口时雨温婉而抒情。(2分)

18.(4分)突出了雨的温婉、湿润的特点,表达了作者对这座城市的喜爱;为下文作者写宁波文化做铺垫。(每点2分)

19.(6分)第一次感受到林宅的诗意;第二次为天一阁而心动;第三次对免费开放的博物馆、纪念馆、陈列馆感到惊讶、欣慰。(每点2分)

20.(6分)①雨的浸润(湿润);②文化设施的熏陶;③心灵的净化。(每点2分)

六、论述类文本阅读(9分)

传统文化资源的价值重构

中国传统文化是一座宝藏与沉渣并存的山峦,是一条清泉与浊流同注的河流。即便我们对传统文化深怀敬意,对民族精神一往情深,也不能把传统文化不加区分地引入到我们今天的现实生活中来。在传统与现实之间,我们要设定一个分流与导向系统,通过这个系统将正向的精神输入到我们今天的生活,而将反向的内容留给过去的岁月……

在日趋多元化的文化语境中,人们不仅对社会现实的认知产生了巨大的分歧,而且对历史、对传统文化的认同也发生了相斥性的选择。在这种情况下,我们对传统文化资源借鉴之前,首先面临价值甄别及其重构问题。在我们的文化产业发展过程中就面临着如何对古代文化经典进行现代性转化的问题。中国悠久丰富的传统文化并不是文化力量的直接对等物,它就像蕴藏在地下的丰富矿藏,如果不经过人工的开采、加工,永远都不可能转化成推进历史列车的动力,不可能“兑现”它的内在能量。因此,特定的文化资源只有经过创造性转化,才能实现它的现代价值。

传统戏曲《赵氏孤儿》原作中贯穿“血亲至上”的传统道德,这曾经是推进全剧情节发展的重要叙事动力。与此相一致的还有一种“冤冤相报”的复仇伦理。现在,如果我们在电影中也沿袭这种“你杀了我全家,我也要杀你全家”的杀戮逻辑,就等于把我们置于古代封建社会,以一种豺狼的方式对待豺狼。现在尽管我们还是在影片《赵氏孤儿》中看到赵孤最后拿起了刀剑,可是他的行为动机并不是建立在“世袭的仇恨”上,而是建立在他对父亲的至爱上。这样便校正了传统戏曲的价值取向。

与此相关的是影片《孔子》,作者在力图还原两千多年前的孔子形象时,表现了孔子向往的社会理想所具有的正向历史价值。客观地讲,孔子期望诸流和鸣的大同世界,这并不是那么容易实现的。影片开始时,一个少女被巨大的石门封闭在墓穴里,惊恐的尖叫与隆隆落地的大门展示出惨无人道的殉葬制度,而此时的孔子站在了这种野蛮的殉葬制度的对立面。他坚决主张废黜残酷的殉葬制度,代表的文化精神在当时无疑是一种与整个体制相对抗的进步力量。其实,孔子所向往的“天下归仁”的社会理想就是再美好,也只是在向一个古代的理想社会致敬。我们真正被影片中的孔子所感动是从他踏上风雪交加的周游列国之路开始的。孔子的这种行为代表的是他对自我人生价值的一种抉择,也是其社会责任的一种历史担当。影片《孔子》对中国传统文化的承传是从历史主义的维度上确立的,对中国传统文化精神的弘扬是从人格精神的建构意义上展开的。

尽管在不同的艺术领域对于传统文化资源的开采和利用方式并不一致,但是在文化取向上应当恪守相同的价值观。我们有些影片把传统文化中尊老、敬老的节日,表现成一个杀戮之日。在这个节日里满城刀光,遍地鲜血,所有的鲜花都被践踏,人像蝼蚁一样被残杀。还有些影片把传统的中医演变成最为残忍的酷刑,它比任何刑具都有效,能够在顷刻间摧毁人钢铁般的意志,这种在商业逻辑主导下对我们传统文化资源的“破坏性开采”显然都不值得提倡。

21.下列表述中,不属于对传统文化资源进行创造性转化原因的一项是( )

A.用今天的观点看,中国传统文化中既有宝藏又有沉渣,呈现精华与糟粕并存的状态。

B.我们对传统文化深怀敬意,对民族精神一往情深,传统文化深刻影响今天的现实生活。

C.日趋多元化的现实文化语境中,人们对历史、对传统文化认同发生了相斥性的选择。

D.传统文化虽然悠久丰富,但如果不经过甄别重构,不可能转化成推动历史前进的动力。

22.下列关于《赵氏孤儿》和《孔子》对传统文化现代性转化的理解,不正确的一项是( )

A.现代影片《赵氏孤儿》并没有沿袭传统戏曲中“血亲至上”的道德理念和“冤冤相报”的复仇伦理,体现了转化中对传统文化糟粕的剔除。

B.影片《孔子》力图还原两千多年前的孔子形象,表现了孔子废黜残酷殉葬制度的主张,肯定了传统文化精神正向历史价值转化的文化趋势。

C.孔子所代表的文化精神在当时无疑是一种进步力量,但他所向往的“天下归仁”的社会理想却是一种反向的历史价值,是应当被我们抛弃的。

D.影片《孔子》表现孔子冒着风雪踏上周游列国之路,试图从人格精神的建构意义上弘扬传统文化精神,这是重构传统文化资源价值的一次尝试。

23.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.我国文化产业在发展过程中面临着如何对传统文化经典进行现代化转化的问题,在这方面,影片《赵氏孤儿》和《孔子》都进行了有益的尝试。

B. 影片《赵氏孤儿》将赵孤的复仇行为阐释为对父亲的至爱,传达出影片制作人在借鉴这一传统文化资源时,考虑到了对其进行价值甄别的问题。

C. 不同的艺术领域对于传统文化资源的开采和利用并不一致,所以价值观自然也不一样。

D. 当前一些影片中对传统文化的肆意发挥与扭曲,是典型的商业逻辑主导思维。艺术领域对传统文化资源进行开采和利用时,必须有社会责任感。

答案:21.B(本题信息见第一段。原文中说:“即便我们对传统文化深怀敬意,对民族精神一往情深,也不能把传统文化不加区分地引入到我们今天的现实生活中来。”文中是一种假设,并没有谈到传统文化深刻影响到现实生活,因此不能将其作为对传统文化资源进行创作性转化的原因。)

22.C(本题信息见第4段。孔子“天下归仁”的社会理想虽有一定的局限性,但还是有正向的历史价值,更不应该“被我们抛弃”。)

23.C(本题信息见第5段。原文是“在文化取向上应当恪守相同的价值观”)

七、作文(70分)

痕 迹 约翰·罗斯金

把每一个黎明看作生命的开始/把每一个黄昏看作生命的小结/让每一个这样短短的生命

都能为自己留下一点儿可爱的事业的脚印/和你心灵得到实质的痕迹

在人的生命历程中,我们每个人都会留下自己的脚印和痕迹,只是这脚印和痕迹有的清晰,历经岁月而不蚀;有的模糊,不待日久而消失。那么,你是怎么看待这个问题的?又有些什么感悟呢?

请以“痕迹”为题写一篇作文。

要求:①立意自定,文体自选;②不得抄袭,不少于800字。

同课章节目录