高考生物二轮复习小专题训练:6 基因的本质与表达(解析版)

文档属性

| 名称 | 高考生物二轮复习小专题训练:6 基因的本质与表达(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 776.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高考生物二轮复习小专题训练

6 基因的本质与表达

1.[2023·湖北武汉模拟] D1是PSⅡ(光反应的重要场所)的核心蛋白,由叶绿体psbA基因编码。我国科学家将psbA基因改造成其表达产物能转运至叶绿体的基因,再将该基因导入拟南芥核基因组中,建立了拟南芥细胞D1合成的“双途径”机制。下列叙述错误的是 ( C )

A.细胞原有和补充的psbA基因位于细胞不同部位

B.细胞原有和补充的psbA基因转录的场所不同

C.细胞原有和补充合成的D1发挥作用的场所不同

D.细胞原有和补充合成的D1在不同部位的核糖体上翻译

[解析] 细胞原有的psbA基因在叶绿体中,其转录的场所在叶绿体,翻译的场所在叶绿体的核糖体上,而补充的psbA基因位于拟南芥细胞核中,转录的场所在细胞核,翻译的场所是细胞质的核糖体,A、B、D正确;D1是PSⅡ(光反应的重要场所)的核心蛋白,所以不管是细胞原有的D1蛋白,还是补充合成的D1蛋白,其发挥作用的场所都是叶绿体类囊体薄膜,C错误。

2.[2023·广东深圳三模] 柳穿鱼花的形态结构与Lcyc基因的表达直接相关。下图所示的两株柳穿鱼,它们体内Lcyc基因的序列相同,只是植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因不表达。将两个植株作为亲本杂交,F1的花与植株A的相似,F1自交产生的F2中绝大部分植株的花与植株A相似,少部分植株的花与植株B相似。下列相关叙述错误的是 ( A )

A.上述柳穿鱼的杂交情况说明植株B的Lcyc基因突变为隐性基因

B.植株B的Lcyc基因不表达的原因是它被高度甲基化了

C.图示性状传递的过程不遵循孟德尔遗传规律

D.F2中少部分植株含有两个来自植株B的Lcyc基因

[解析] 根据题意“两株柳穿鱼体内Lcyc基因的序列相同,只是植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因不表达”可知,植株B并未发生基因突变,而是Lcyc基因不表达,导致表型改变,A错误;Lcyc基因高度甲基化导致植株B的Lcyc基因不表达,B正确;图示性状传递的过程为表观遗传,不遵循孟德尔遗传规律,C正确;F2中少部分植株含有两个来自植株B的Lcyc基因,因此其花与植株B相似,D正确。

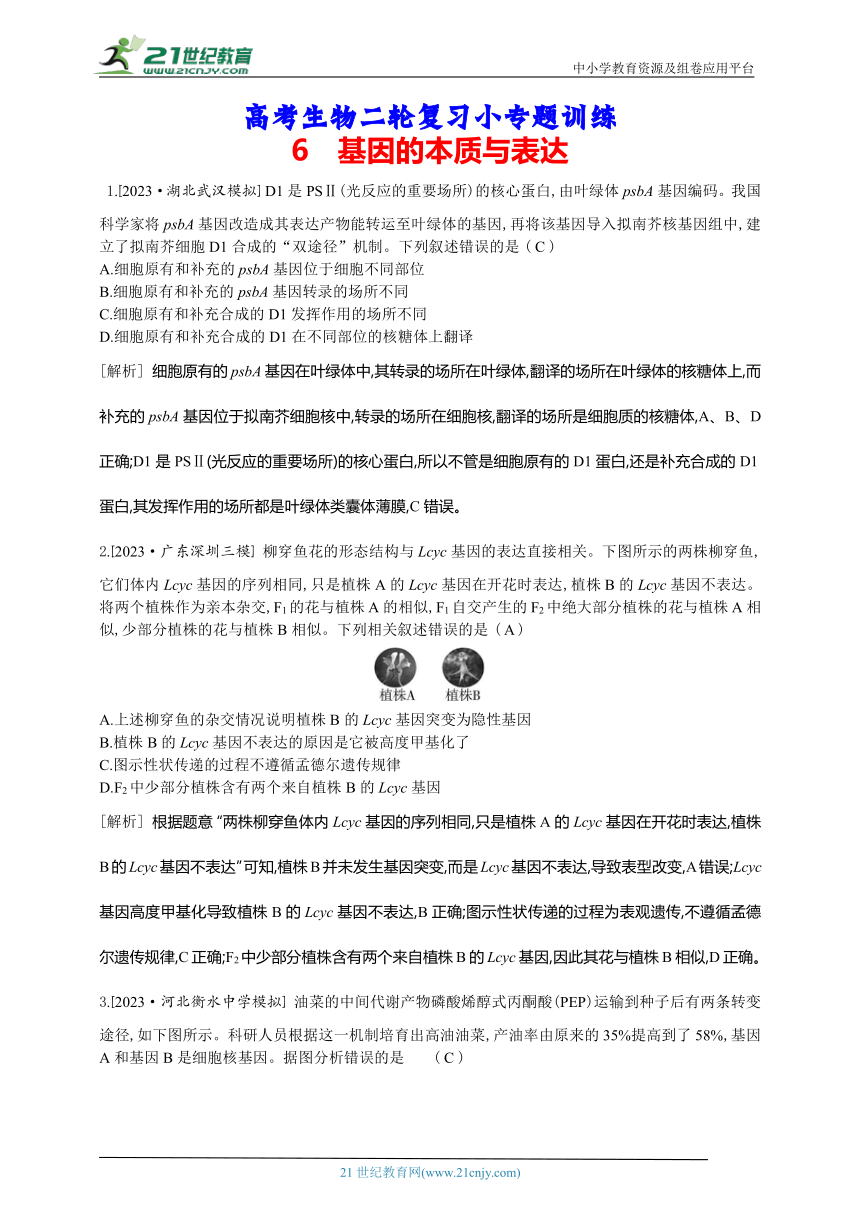

3.[2023·河北衡水中学模拟] 油菜的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运输到种子后有两条转变途径,如下图所示。科研人员根据这一机制培育出高油油菜,产油率由原来的35%提高到了58%,基因A和基因B是细胞核基因。据图分析错误的是 ( C )

A.分析上图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成抑制了酶b合成过程中的翻译阶段

B.在细胞质中②过程是一个快速的过程,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量蛋白质,主要是因为一个mRNA上可以结合多个核糖体

C.在人体的成熟红细胞、口腔上皮细胞、癌细胞、神经细胞中能发生①②过程,但不能发生③过程的细胞有口腔上皮细胞、神经细胞

D.图中能体现基因控制性状的方式是基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物的性状

[解析] 分析题图可知,由于非模板链进行转录形成的RNA与模板链转录形成的mRNA形成了杂合双链RNA,抑制了酶b形成的翻译过程,使PEP不能转化成蛋白质,进而使油菜的油脂含量升高,A正确;在翻译的过程中,一个mRNA上可以结合多个核糖体,从而使少量的mRNA分子就可以迅速合成大量蛋白质,提高翻译的效率,B正确;①是转录,②是翻译,③是DNA复制,高度分化的细胞已不能进行细胞分裂,但能进行细胞分化,如口腔上皮细胞和神经细胞,但人体成熟的红细胞没有细胞核和众多的细胞器,①②③过程都不能发生,C错误;由图可知,基因可通过控制酶的合成控制细胞代谢进而控制生物体的性状,D正确。

4.春季是流感高发季节,自2023年2月份以来,甲型H1N1流感流行,其为单股负链RNA(-RNA)病毒,下图为该病毒在宿主细胞内增殖的示意图,下列叙述正确的是 ( D )

A.子代病毒中的RNA具有mRNA功能

B.甲型H1N1流感病毒可在含血清的动物细胞培养液中繁殖

C.甲型H1N1流感病毒与逆转录病毒的遗传信息传递方向相同

D.合成结构蛋白、N的氨基酸都来自其宿主细胞

[解析] 据图可知,子代病毒中的RNA是-RNA,以-RNA为模板复制形成的RNA才具有mRNA的功能,翻译出结构N(酶)和结构蛋白,A错误;甲型H1N1流感病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞内才能生存,不可在含血清的动物细胞培养液中繁殖,B错误;甲型H1N1流感病毒遗传信息的传递方向为,逆转录病毒遗传信息的传递方向为,两者遗传信息传递方向并不完全相同,C错误;病毒增殖过程中所需的原料来自宿主细胞,D正确。

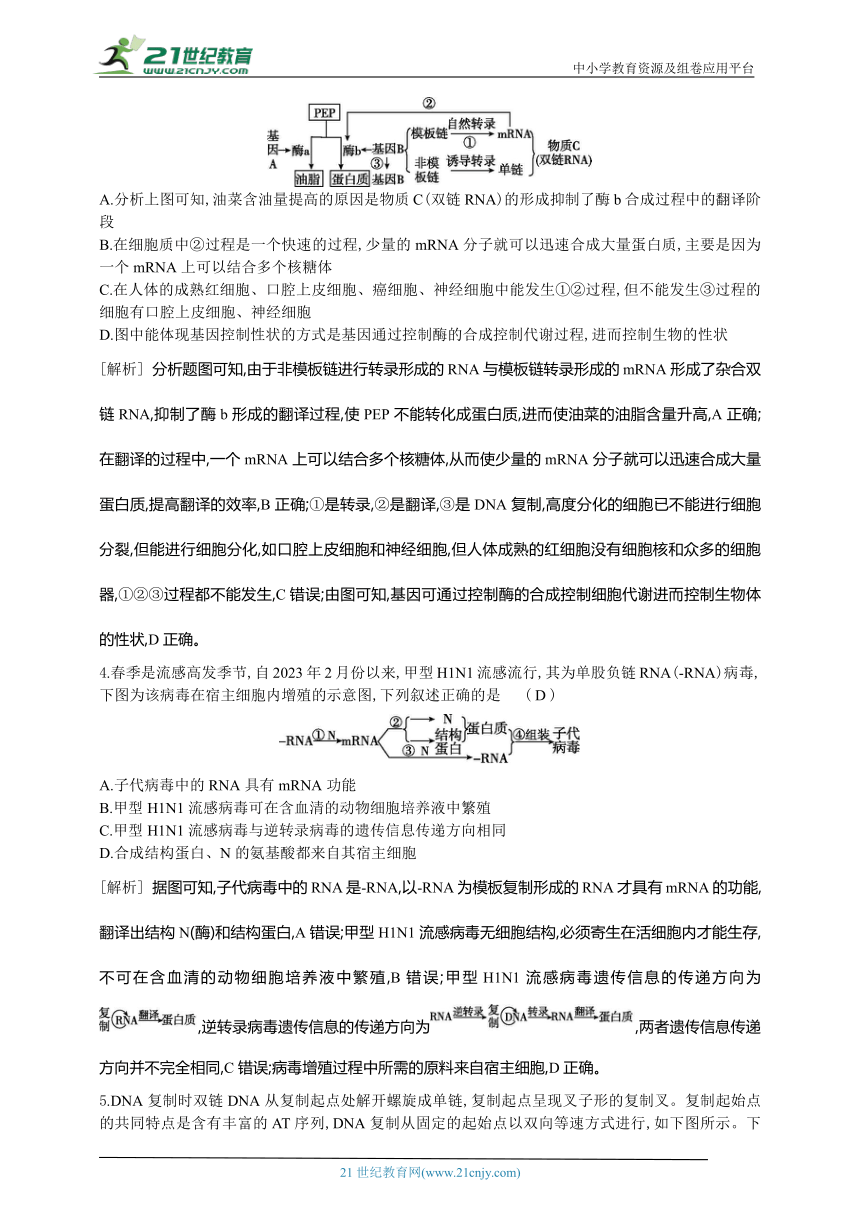

5.DNA复制时双链DNA从复制起点处解开螺旋成单链,复制起点呈现叉子形的复制叉。复制起始点的共同特点是含有丰富的AT序列,DNA复制从固定的起始点以双向等速方式进行,如下图所示。下列说法错误的是 ( B )

A.复制起始点含有丰富的AT序列的原因是该序列氢键少,更容易解旋

B.滞后链冈崎片段的合成需要引物,前导链的合成不需要引物

C.当滞后链RNA引物被切除后可以利用后一个冈崎片段作为引物由5'→3'合成DNA填补缺口

D.DNA子链5'端的RNA引物被切除后无法修复,使DNA随复制次数的增加而缩短是细胞衰老的原因之一

[解析] 双链DNA的碱基A、T之间含有2个氢键,G、C之间含有3个氢键,故复制起始点含有丰富的AT序列的原因是氢键少,更容易解旋,A正确;DNA复制时滞后链和前导链的合成都需要引物,B错误;滞后链RNA引物被切除后,在DNA聚合酶的作用下,将新的脱氧核苷酸连接到后一个冈崎片段上继续延伸,C正确;若DNA子链5'端的RNA引物被切除后无法修复,会导致子代DNA(端粒DNA)长度变短,是引起细胞衰老的原因之一,D正确。

6.以下是探究DNA的结构时科学家提供的资料:①通过分析物理性质发现,细胞中的环境是亲水的而DNA分子的含氮碱基是疏水的,磷酸基团是亲水的;②嘌呤是双环化合物,所占空间大。嘧啶是单环化合物,所占空间小,但DNA螺旋直径是恒定的,约为2 nm;③富兰克林曾把DNA晶体上下颠倒180°,发现其X衍射图谱是一样的。据材料以下说法不正确的是 ( C )

A.根据资料①得出磷酸基团可能排列在外侧,含氮碱基可能排列在内侧

B.根据资料②得出嘌呤与嘧啶可能相互配对,使DNA螺旋的直径恒定

C.根据资料②可推测出鸟嘌呤与胞嘧啶配对,腺嘌呤与胸腺嘧啶配对

D.根据资料②③得出DNA分子可能具有两条链,且是反向平行的关系

[解析] 由资料①:细胞中的环境是亲水的而DNA分子的含氮碱基是疏水的,磷酸基团是亲水的,推测磷酸基团因为亲水性可能排列在外侧,含氮碱基因疏水性排列在内侧,A正确;根据资料②:嘌呤是双环化合物,所占空间大,嘧啶是单环化合物,所占空间小,但DNA螺旋直径是恒定的,可以推测嘌呤与嘧啶可能相互配对,使DNA螺旋的直径恒定,但无法推测鸟嘌呤与胞嘧啶配对,腺嘌呤与胸腺嘧啶配对,B正确,C错误;根据资料②嘌呤是双环化合物,所占空间大,嘧啶是单环化合物,所占空间小,但DNA螺旋直径是恒定的,资料③富兰克林把DNA晶体上下颠倒180°,发现其X衍射图谱是一样的,推测DNA分子可能具有两条反向平行排列的链,D正确。

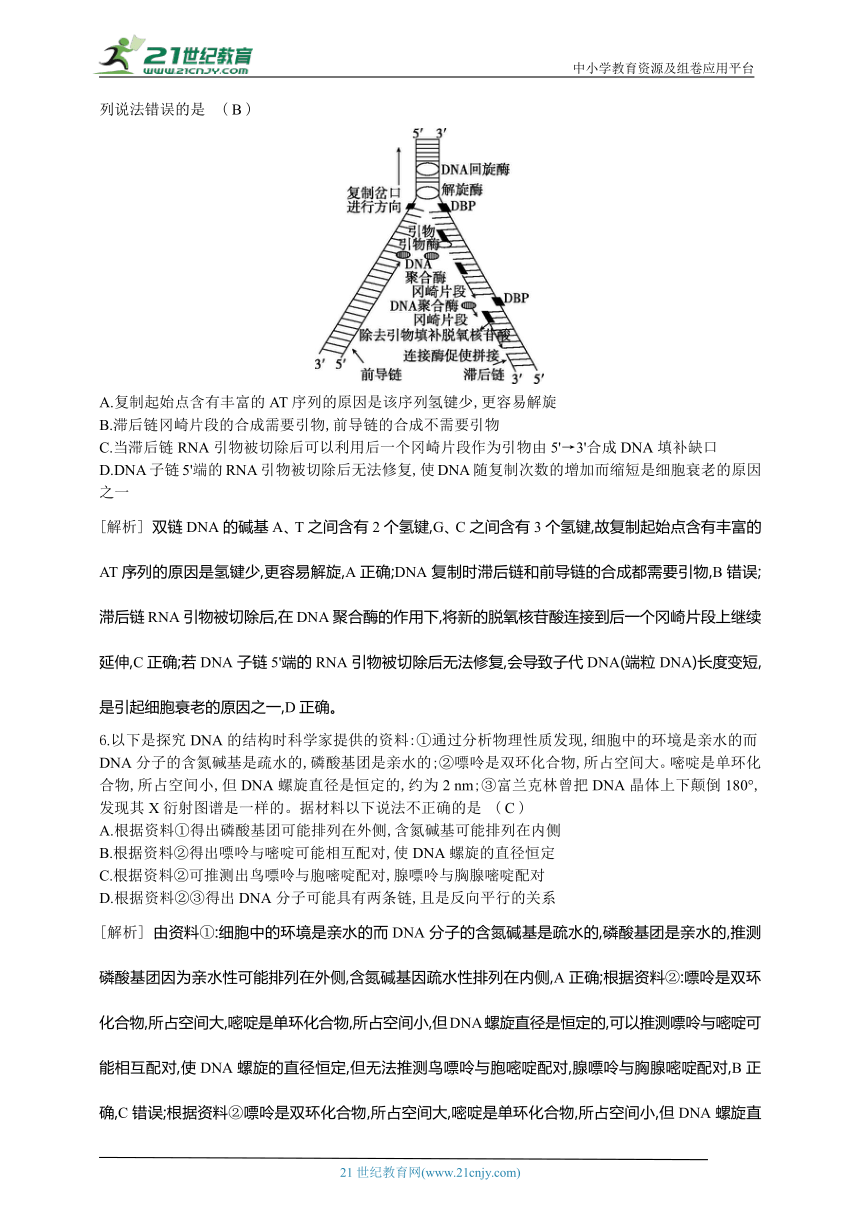

7.某二倍体植物的抗锈病(D)、易感锈病(d)为一对相对性状,科研人员对植株甲进行诱变处理后,获得图Ⅰ所示的植株乙,同时发现植株乙种子中的蛋白质X的含量很低(新性状X)。进一步研究发现,新性状X的出现与紧密相邻的B4基因和B5基因有关。进行测序发现,B4基因的终止子缺失,剩余序列与B5基因的终止子直接相连,如图Ⅱ所示。回答下列问题:

Ⅰ

Ⅱ

(1)正常情况下,植株甲产生含D基因的雄配子 多于 (填“多于”“少于”或“等于”)含d基因的雌配子。植株乙的培育过程中,D基因、B4基因发生的变异类型分别是 染色体(结构)变异、基因突变 。

(2)经基因检测发现,图Ⅱ中的B4基因、B5基因中的核酸序列有很高的相似度。B4基因转录时,由于其终止子缺失,RNA聚合酶能通读整个B5基因序列,导致形成了一条含有局部双螺旋的mRNA。

①正常B4基因转录时,以 β链 (填“α链”或“β链”)为模板链,正常B4基因和正常B5基因分别转录出的mRNA中大部分碱基序列 互补 (填“相同”或“互补”)。

②在新性状X的产生过程中,B4基因转录形成的新的mRNA能够回折形成局部双螺旋,说明回折部分的碱基遵循 碱基互补配对原则

(3)自然状态下,该植物被锈病菌感染的概率很大。请运用现代生物进化理论,解释自然生长的种群中,抗锈病个体数逐渐上升的原因: 自然群体中,由于基因突变,导致某些个体中产生了抗锈病基因,在锈病菌导致的锈病的选择作用下,具有抗锈病基因的个体生存和繁殖后代的机会增大,抗锈病基因频率增大,抗锈病个体数逐渐增多 。

[解析] (1)正常情况下,植株产生的花粉数会远多于卵细胞数。因此植株甲产生含D基因的雄配子多于含d基因的雌配子。植株乙的培育过程中,含D基因的染色体片段由1号染色体易位到3号染色体上,属于染色体(结构)变异;而B4基因的终止子缺失,基因中的部分碱基缺失,属于基因突变。(2)①根据题干信息可知,B4基因的终止子丢失,而启动子正常,转录方向是以mRNA链的5'端到3'端,故B4基因转录形成mRNA时,以β链为模板。而B5基因以α链为模板转录形成mRNA。由于B4基因、B5基因中的核苷酸序列有很高的相似度,因此,正常B4基因和正常B5基因分别转录出的mRNA中大部分碱基序列互补。②在①分析的基础上,由于B4基因转录时能通读整个B5基因,B4基因转录出的mRNA链能够回折,通过碱基互补配对形成双螺旋的mRNA。(3)抗锈病个体数逐渐增多的原因是在自然群体中,某些个体中存在抗锈病基因突变,在锈病菌导致的锈病的选择作用下,具有抗锈病基因的个体生存和繁殖后代的机会增大,抗锈病基因频率增大,从而导致抗锈病个体数逐渐增多。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高考生物二轮复习小专题训练

6 基因的本质与表达

1.[2023·湖北武汉模拟] D1是PSⅡ(光反应的重要场所)的核心蛋白,由叶绿体psbA基因编码。我国科学家将psbA基因改造成其表达产物能转运至叶绿体的基因,再将该基因导入拟南芥核基因组中,建立了拟南芥细胞D1合成的“双途径”机制。下列叙述错误的是 ( C )

A.细胞原有和补充的psbA基因位于细胞不同部位

B.细胞原有和补充的psbA基因转录的场所不同

C.细胞原有和补充合成的D1发挥作用的场所不同

D.细胞原有和补充合成的D1在不同部位的核糖体上翻译

[解析] 细胞原有的psbA基因在叶绿体中,其转录的场所在叶绿体,翻译的场所在叶绿体的核糖体上,而补充的psbA基因位于拟南芥细胞核中,转录的场所在细胞核,翻译的场所是细胞质的核糖体,A、B、D正确;D1是PSⅡ(光反应的重要场所)的核心蛋白,所以不管是细胞原有的D1蛋白,还是补充合成的D1蛋白,其发挥作用的场所都是叶绿体类囊体薄膜,C错误。

2.[2023·广东深圳三模] 柳穿鱼花的形态结构与Lcyc基因的表达直接相关。下图所示的两株柳穿鱼,它们体内Lcyc基因的序列相同,只是植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因不表达。将两个植株作为亲本杂交,F1的花与植株A的相似,F1自交产生的F2中绝大部分植株的花与植株A相似,少部分植株的花与植株B相似。下列相关叙述错误的是 ( A )

A.上述柳穿鱼的杂交情况说明植株B的Lcyc基因突变为隐性基因

B.植株B的Lcyc基因不表达的原因是它被高度甲基化了

C.图示性状传递的过程不遵循孟德尔遗传规律

D.F2中少部分植株含有两个来自植株B的Lcyc基因

[解析] 根据题意“两株柳穿鱼体内Lcyc基因的序列相同,只是植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基因不表达”可知,植株B并未发生基因突变,而是Lcyc基因不表达,导致表型改变,A错误;Lcyc基因高度甲基化导致植株B的Lcyc基因不表达,B正确;图示性状传递的过程为表观遗传,不遵循孟德尔遗传规律,C正确;F2中少部分植株含有两个来自植株B的Lcyc基因,因此其花与植株B相似,D正确。

3.[2023·河北衡水中学模拟] 油菜的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运输到种子后有两条转变途径,如下图所示。科研人员根据这一机制培育出高油油菜,产油率由原来的35%提高到了58%,基因A和基因B是细胞核基因。据图分析错误的是 ( C )

A.分析上图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成抑制了酶b合成过程中的翻译阶段

B.在细胞质中②过程是一个快速的过程,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量蛋白质,主要是因为一个mRNA上可以结合多个核糖体

C.在人体的成熟红细胞、口腔上皮细胞、癌细胞、神经细胞中能发生①②过程,但不能发生③过程的细胞有口腔上皮细胞、神经细胞

D.图中能体现基因控制性状的方式是基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物的性状

[解析] 分析题图可知,由于非模板链进行转录形成的RNA与模板链转录形成的mRNA形成了杂合双链RNA,抑制了酶b形成的翻译过程,使PEP不能转化成蛋白质,进而使油菜的油脂含量升高,A正确;在翻译的过程中,一个mRNA上可以结合多个核糖体,从而使少量的mRNA分子就可以迅速合成大量蛋白质,提高翻译的效率,B正确;①是转录,②是翻译,③是DNA复制,高度分化的细胞已不能进行细胞分裂,但能进行细胞分化,如口腔上皮细胞和神经细胞,但人体成熟的红细胞没有细胞核和众多的细胞器,①②③过程都不能发生,C错误;由图可知,基因可通过控制酶的合成控制细胞代谢进而控制生物体的性状,D正确。

4.春季是流感高发季节,自2023年2月份以来,甲型H1N1流感流行,其为单股负链RNA(-RNA)病毒,下图为该病毒在宿主细胞内增殖的示意图,下列叙述正确的是 ( D )

A.子代病毒中的RNA具有mRNA功能

B.甲型H1N1流感病毒可在含血清的动物细胞培养液中繁殖

C.甲型H1N1流感病毒与逆转录病毒的遗传信息传递方向相同

D.合成结构蛋白、N的氨基酸都来自其宿主细胞

[解析] 据图可知,子代病毒中的RNA是-RNA,以-RNA为模板复制形成的RNA才具有mRNA的功能,翻译出结构N(酶)和结构蛋白,A错误;甲型H1N1流感病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞内才能生存,不可在含血清的动物细胞培养液中繁殖,B错误;甲型H1N1流感病毒遗传信息的传递方向为,逆转录病毒遗传信息的传递方向为,两者遗传信息传递方向并不完全相同,C错误;病毒增殖过程中所需的原料来自宿主细胞,D正确。

5.DNA复制时双链DNA从复制起点处解开螺旋成单链,复制起点呈现叉子形的复制叉。复制起始点的共同特点是含有丰富的AT序列,DNA复制从固定的起始点以双向等速方式进行,如下图所示。下列说法错误的是 ( B )

A.复制起始点含有丰富的AT序列的原因是该序列氢键少,更容易解旋

B.滞后链冈崎片段的合成需要引物,前导链的合成不需要引物

C.当滞后链RNA引物被切除后可以利用后一个冈崎片段作为引物由5'→3'合成DNA填补缺口

D.DNA子链5'端的RNA引物被切除后无法修复,使DNA随复制次数的增加而缩短是细胞衰老的原因之一

[解析] 双链DNA的碱基A、T之间含有2个氢键,G、C之间含有3个氢键,故复制起始点含有丰富的AT序列的原因是氢键少,更容易解旋,A正确;DNA复制时滞后链和前导链的合成都需要引物,B错误;滞后链RNA引物被切除后,在DNA聚合酶的作用下,将新的脱氧核苷酸连接到后一个冈崎片段上继续延伸,C正确;若DNA子链5'端的RNA引物被切除后无法修复,会导致子代DNA(端粒DNA)长度变短,是引起细胞衰老的原因之一,D正确。

6.以下是探究DNA的结构时科学家提供的资料:①通过分析物理性质发现,细胞中的环境是亲水的而DNA分子的含氮碱基是疏水的,磷酸基团是亲水的;②嘌呤是双环化合物,所占空间大。嘧啶是单环化合物,所占空间小,但DNA螺旋直径是恒定的,约为2 nm;③富兰克林曾把DNA晶体上下颠倒180°,发现其X衍射图谱是一样的。据材料以下说法不正确的是 ( C )

A.根据资料①得出磷酸基团可能排列在外侧,含氮碱基可能排列在内侧

B.根据资料②得出嘌呤与嘧啶可能相互配对,使DNA螺旋的直径恒定

C.根据资料②可推测出鸟嘌呤与胞嘧啶配对,腺嘌呤与胸腺嘧啶配对

D.根据资料②③得出DNA分子可能具有两条链,且是反向平行的关系

[解析] 由资料①:细胞中的环境是亲水的而DNA分子的含氮碱基是疏水的,磷酸基团是亲水的,推测磷酸基团因为亲水性可能排列在外侧,含氮碱基因疏水性排列在内侧,A正确;根据资料②:嘌呤是双环化合物,所占空间大,嘧啶是单环化合物,所占空间小,但DNA螺旋直径是恒定的,可以推测嘌呤与嘧啶可能相互配对,使DNA螺旋的直径恒定,但无法推测鸟嘌呤与胞嘧啶配对,腺嘌呤与胸腺嘧啶配对,B正确,C错误;根据资料②嘌呤是双环化合物,所占空间大,嘧啶是单环化合物,所占空间小,但DNA螺旋直径是恒定的,资料③富兰克林把DNA晶体上下颠倒180°,发现其X衍射图谱是一样的,推测DNA分子可能具有两条反向平行排列的链,D正确。

7.某二倍体植物的抗锈病(D)、易感锈病(d)为一对相对性状,科研人员对植株甲进行诱变处理后,获得图Ⅰ所示的植株乙,同时发现植株乙种子中的蛋白质X的含量很低(新性状X)。进一步研究发现,新性状X的出现与紧密相邻的B4基因和B5基因有关。进行测序发现,B4基因的终止子缺失,剩余序列与B5基因的终止子直接相连,如图Ⅱ所示。回答下列问题:

Ⅰ

Ⅱ

(1)正常情况下,植株甲产生含D基因的雄配子 多于 (填“多于”“少于”或“等于”)含d基因的雌配子。植株乙的培育过程中,D基因、B4基因发生的变异类型分别是 染色体(结构)变异、基因突变 。

(2)经基因检测发现,图Ⅱ中的B4基因、B5基因中的核酸序列有很高的相似度。B4基因转录时,由于其终止子缺失,RNA聚合酶能通读整个B5基因序列,导致形成了一条含有局部双螺旋的mRNA。

①正常B4基因转录时,以 β链 (填“α链”或“β链”)为模板链,正常B4基因和正常B5基因分别转录出的mRNA中大部分碱基序列 互补 (填“相同”或“互补”)。

②在新性状X的产生过程中,B4基因转录形成的新的mRNA能够回折形成局部双螺旋,说明回折部分的碱基遵循 碱基互补配对原则

(3)自然状态下,该植物被锈病菌感染的概率很大。请运用现代生物进化理论,解释自然生长的种群中,抗锈病个体数逐渐上升的原因: 自然群体中,由于基因突变,导致某些个体中产生了抗锈病基因,在锈病菌导致的锈病的选择作用下,具有抗锈病基因的个体生存和繁殖后代的机会增大,抗锈病基因频率增大,抗锈病个体数逐渐增多 。

[解析] (1)正常情况下,植株产生的花粉数会远多于卵细胞数。因此植株甲产生含D基因的雄配子多于含d基因的雌配子。植株乙的培育过程中,含D基因的染色体片段由1号染色体易位到3号染色体上,属于染色体(结构)变异;而B4基因的终止子缺失,基因中的部分碱基缺失,属于基因突变。(2)①根据题干信息可知,B4基因的终止子丢失,而启动子正常,转录方向是以mRNA链的5'端到3'端,故B4基因转录形成mRNA时,以β链为模板。而B5基因以α链为模板转录形成mRNA。由于B4基因、B5基因中的核苷酸序列有很高的相似度,因此,正常B4基因和正常B5基因分别转录出的mRNA中大部分碱基序列互补。②在①分析的基础上,由于B4基因转录时能通读整个B5基因,B4基因转录出的mRNA链能够回折,通过碱基互补配对形成双螺旋的mRNA。(3)抗锈病个体数逐渐增多的原因是在自然群体中,某些个体中存在抗锈病基因突变,在锈病菌导致的锈病的选择作用下,具有抗锈病基因的个体生存和繁殖后代的机会增大,抗锈病基因频率增大,从而导致抗锈病个体数逐渐增多。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录