江苏省泗阳县2023-2024学年高一上学期期末阶段检测历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省泗阳县2023-2024学年高一上学期期末阶段检测历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 53.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-08 10:58:25 | ||

图片预览

文档简介

泗阳县2023-2024学年高一上学期期末阶段检测历史试题

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

1.《韩非子·说疑》有言:“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也。”作者如此描绘尧、舜、禹之间的权力转移意在说明( )

A.上古时期政治王朝更迭具有残酷性 B.世袭制取代禅让制具有曲折性

C.战国时期君主加强集权具有必要性 D.以下弑上违背纲常具有非法性

2.东晋政府采取“侨置”措施,就是在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施( )

A.削弱了士族政治势力 B.增加了政府财政负担

C.稳定了南方统治秩序 D.简化了东晋地方建制

3.宋神宗时期,在王安石的主持下,政府不但为青黄不接的农民发放有息贷款,还成立“市易务”直接参与商贸活动。这些做法旨在( )

A.实现富国强兵 B.贯彻以农立国方针

C.扩大政府职能 D.限制工商业的发展

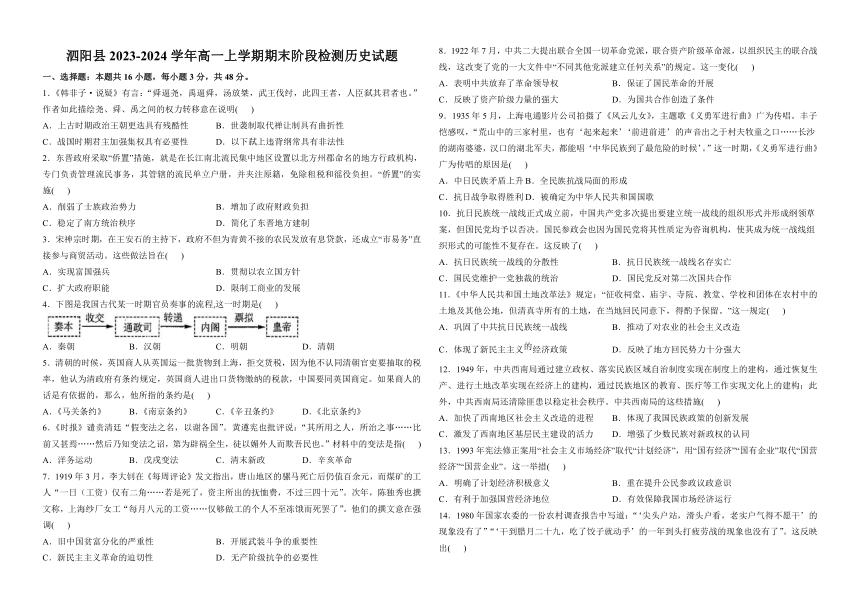

4.下图是我国古代某一时期官员奏事的流程,这一时期是( )

A.秦朝 B.汉朝 C.明朝 D.清朝

5.清朝的时候,英国商人从英国运一批货物到上海,拒交货税,因为他不认同清朝官吏要抽取的税率,他认为清政府有条约规定,英国商人进出口货物缴纳的税款,中国要同英国商定。如果商人的话是有依据的,那么,他所指的条约是( )

A.《马关条约》 B.《南京条约》 C.《辛丑条约》 D.《北京条约》

6.《时报》谴责清廷“假变法之名,以谢各国”。黄遵宪也批评说:“其所用之人,所治之事……比前又甚焉……然后乃知变法之诏,第为辟祸全生,徒以媚外人而欺吾民也。”材料中的变法是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.清末新政 D.辛亥革命

7.1919年3月,李大钊在《每周评论》发文指出,唐山地区的骡马死亡后仍值百余元,而煤矿的工人“一日(工资)仅有二角……若是死了,资主所出的抚恤费,不过三四十元”。次年,陈独秀也撰文称,上海纱厂女工“每月八元的工资……仅够做工的个人不至冻饿而死罢了”。他们的撰文意在强调( )

A.旧中国贫富分化的严重性 B.开展武装斗争的重要性

C.新民主主义革命的迫切性 D.无产阶级抗争的必要性

8.1922年7月,中共二大提出联合全国一切革命党派,联合资产阶级革命派,以组织民主的联合战线,这改变了党的一大文件中“不同其他党派建立任何关系”的规定。这一变化( )

A.表明中共放弃了革命领导权 B.保证了国民革命的开展

C.反映了资产阶级力量的强大 D.为国共合作创造了条件

9.1935年5月,上海电通影片公司拍摄了《风云儿女》,主题歌《义勇军进行曲》广为传唱。丰子恺感叹,“荒山中的三家村里,也有‘起来起来’‘前进前进’的声音出之于村夫牧童之口……长沙的湖南婆婆,汉口的湖北军夫,都能唱‘中华民族到了最危险的时候’。”这一时期,《义勇军进行曲》广为传唱的原因是( )

A.中日民族矛盾上升 B.全民族抗战局面的形成

C.抗日战争取得胜利 D.被确定为中华人民共和国国歌

10.抗日民族统一战线正式成立前,中国共产党多次提出要建立统一战线的组织形式并形成纲领草案,但国民党均予以否决。国民参政会也因为国民党将其性质定为咨询机构,使其成为统一战线组织形式的可能性不复存在。这反映了( )

A.抗日民族统一战线的分散性 B.抗日民族统一战线名存实亡

C.国民党维护一党独裁的统治 D.国民党反对第二次国共合作

11.《中华人民共和国土地改革法》规定:“征收祠堂、庙宇、寺院、教堂、学校和团体在农村中的土地及其他公地,但清真寺所有的土地,在当地回民同意下,得酌予保留。”这一规定( )

A.巩固了中共抗日民族统一战线 B.推动了对农业的社会主义改造

C.体现了新民主主义经济政策 D.反映了地方回民势力十分强大

12.1949年,中共西南局通过建立政权、落实民族区域自治制度实现在制度上的建构,通过恢复生产、进行土地改革实现在经济上的建构,通过民族地区的教育、医疗等工作实现文化上的建构;此外,中共西南局还清除匪患以稳定社会秩序。中共西南局的这些措施( )

A.加快了西南地区社会主义改造的进程 B.体现了我国民族政策的创新发展

C.激发了西南地区基层民主建设的活力 D.增强了少数民族对新政权的认同

13.1993年宪法修正案用“社会主义市场经济”取代“计划经济”,用“国有经济”“国有企业”取代“国营经济”“国营企业”。这一举措( )

A.明确了计划经济积极意义 B.重在提升公民参政议政意识

C.有利于加强国营经济地位 D.有效保障我国市场经济运行

14.1980年国家农委的一份农村调查报告中写道:“‘尖头户站,滑头户看,老实户气得不愿干’的现象没有了”“‘干到腊月二十九,吃了饺子就动手’的一年到头打疲劳战的现象也没有了”。这反映出( )

A.生产关系调整初见成效 B.农村社会风俗的改变

C.农村温饱问题得到解决 D.人民公社制度的取消

15.“铸牢中华民族共同体意识,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”被写入中共十九大新修订的《中国共产党章程》中,其意义在于( )

A.形成了中华民族多元一体格局 B.推动了民族地区跨越式发展

C.有利于实现中华民族伟大复兴 D.解决了民族工作发展中的问题

16.《中华人民共和国民法典》之合同编针对电子商务和数字经济快速发展的情形,对电子合同的订立和履行等作了详细规定,明确新型交易规则。人格权编规定不得利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权,确保新的生物技术、信息技术服务于人类发展的需要。这表明《中华人民共和国民法典》( )

A.建构了全新法制体系 B.初步奠定了中国法治建设的基础

C.具有鲜明的时代特色 D.全方位回应人民群众的民生关切

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随着历史发展而不断变革完善。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。

——《左传 昭公二十八年》

夫“周之同盟(会盟),异姓为后”,......然先同姓,次外戚,次功臣、故旧,星罗棋布,用作藩屏。而一族之势力,由此遍布寰区。一族之文化,由此广推于各地。谓汉族筑一个中国,封建之制,实有功焉。

——吕思勉《中国制度史》

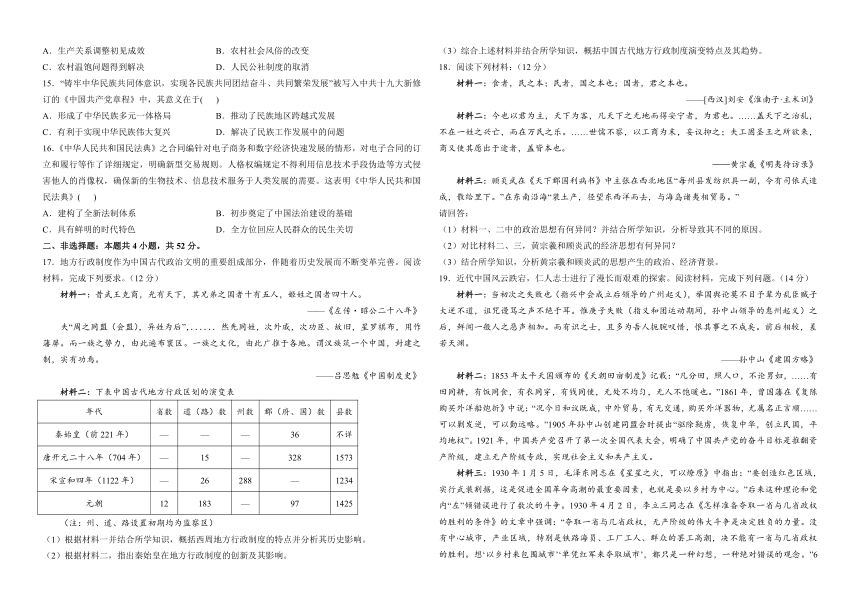

材料二:下表中国古代地方行政区划的演变表

年代 省数 道(路)数 州数 郡(府、国)数 县数

秦始皇(前221年) — — — 36 不详

唐开元二十八年(704年) — 15 — 328 1573

宋宣和四年(1122年) — 26 288 — 1234

元朝 12 183 — 97 1425

(注:州、道、路设置初期均为监察区)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周地方行政制度的特点并分析其历史影响。

(2)根据材料二,指出秦始皇在地方行政制度的创新及其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括中国古代地方行政制度演变特点及其趋势。

18.阅读下列材料:(12分)

材料一:食者,民之本;民者,国之本也;国者,君之本也。

——[西汉]刘安《淮南子·主术训》

材料二:今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之乐。……世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料三:顾炎武在《天下郡国利病书》中主张在西北地区“每州县发纺织具一副,令有司依式造成,散给里下。”在东南沿海“装土产,径望东西洋而去,与海岛诸夷相贸易。”

请回答:

(1)材料一、二中的政治思想有何异同?并结合所学知识,分析导致其不同的原因。

(2)对比材料二、三,黄宗羲和顾炎武的经济思想有何异同?

(3)结合所学知识,分析黄宗羲和顾炎武的思想产生的政治、经济背景。

19.近代中国风云跌宕,仁人志士进行了漫长而艰难的探索。阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一:当初次之失败也(指兴中会成立后领导的广州起义),举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子大逆不道,诅咒谩骂之声不绝于耳。惟庚子失败(指义和团运动期间,孙中山领导的惠州起义)之后,鲜闻一般人之恶声相加。而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。

——孙中山《建国方略》

材料二:1853年太平天国颁布的《天朝田亩制度》记载:“凡分田,照人口,不论男妇,……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:“况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺……可以剿发逆,可以勤远略。”1905年孙中山创建同盟会时提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。1921年,中国共产党召开了第一次全国代表大会,明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。

材料三:1930年1月5日,毛泽东同志在《星星之火,可以燎原》中指出:“要创造红色区域,实行武装割据,这是促进全国革命高潮的最重要因素,也就是要以乡村为中心。”后来这种理论和党内“左”倾错误进行了数次的斗争。1930年4月2日,李立三同志在《怎样准备夺取一省与几省政权的胜利的条件》的文章中强调:“夺取一省与几省政权,无产阶级的伟大斗争是决定胜负的力量。没有中心城市,产业区域,特别是铁路海员、工厂工人、群众的罢工高潮,决不能有一省与几省政权的胜利。想‘以乡村来包围城市’‘单凭红军来夺取城市’,都只是一种幻想,一种绝对错误的观念。”6月,党中央政治局会议通过“立三路线”。这次“左”倾错误在党内统治的时间虽然只有三个多月,但党为此付出了惨痛的代价。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“举国舆论”的变化,并分析“差若天渊”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出材料中出现的中国近代各阶层对社会发展的理想。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括当时党内关于中国革命道路的不同主张,并指出两种革命道路的历史地位。

20.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 从革命斗争的这种失误教训中,毛泽东同志深刻认识到,面对中国的特殊国情……不能以教条主义的观点对待马克思、列宁主义,必须从中国实际出发,实现马克思主义中国化。

——摘编自习近平《在纪念毛泽东同志120周年诞辰座谈会上的讲话》

材料二 邓小平指出:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯……改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。”

——摘编自邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

材料三 如果说,党的十八大以来中国特色社会主义取得的历史性成就和发生的历史性变革所孕育的新思想,表明习近平新时代中国特色社会主义思想的创立具有必然性和可能性的话,那么,中国社会主要矛盾的转化,世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央这一方位的变化,以及全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启,都表明习近平新时代中国特色社会主义思想的创立具有必要性。

——摘编自陈锡喜《论习近平新时代中国特色社会主义思想的创立根据》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举出毛泽东“实现马克思主义中国化”在国共十年对峙时期的成果,并指出其纠正了什么错误?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括邓小平谈话的思想精髓,分析“南方谈话”的意义。

(3)根据材料三概括习近平新时代中国特色社会主义理论创立的背景。

答案以及解析

1.答案:C

解析:据本题材料“此四王者,人臣弑其君者也”,并结合所学知识可知,韩非子认为舜、禹、汤和周武王都是以下犯上,他希望君主以此为鉴,这在侧面反映了当时礼崩乐坏、社会动荡不安,加强君主集权防止臣下作乱具有必要性,C项正确;上古时期政治王朝更迭具有残酷性只是材料表达的表面意思,并非韩非子观点的目的,排除A项;材料还涉及成汤和周武王,无法得出世袭制取代禅让制具有曲折性的历史结论,排除B项;纲常是儒家强调的伦理秩序,且韩非仅说明他们的行为,未说明他们具有非法性,排除D项。

2.答案:C

解析:从材料信息看,随着北方大量人口南迁,东晋政府实施了“侨置”措施,加强对南下人口的管理和控制,这样有利于南方统治秩序的稳定,C项正确;东晋时士族势力得到强化,且该措施并未削弱士族政治势力,排除A项;该措施加强了户籍管理,增加了政府的财政收入,排除B项;“侨置”的实施,是变更了东晋的地方建制,不是简化东汉地方建制,排除D项。

3.答案:A

解析:根据材料并结合所学可知,宋神宗时期,在王安石的主持下,政府为青黄不接的农民发放有息贷款,目的是限制高利贷对农民的剥削,增加政府的财政收入;政府成立“市易务”直接参与商贸活动,目的也是为了增加政府的财政收入。由此可知,这些做法旨在增加政府的财政收入,以实现富国强兵,A项正确;材料未体现“以农立国方针”,排除B项;材料无法体现政府职能的扩大,排除C项;材料的做法有利于工商业的发展,排除D项。故选A项。

4.答案:C

解析:材料“内阁……票拟”体现的是明朝官员的奏事的流程,故C项正确;AB没有内阁,排除;清朝是内阁权力地位被军机处代替,排除D项。故选:C。

5.答案:B

解析:根据材料可知,此时清政府已经和外国列强定有协定关税的条款。协定关税的条款是在《南京条约》中签订的。故选B。A项是在1895年签订的,可以允许列强投资设厂;C项是在1901年签订的,中国完全沦为半殖民地半封建社会;D项是在第二次鸦片战争中签订的。ACD不符合题意排除。故选:B。

6.答案:C

解析:清末新政是1901年辛丑条约签订后清政府进行的一场政治和经济体制改革运动,改革内容与戊戌变法类似,但比戊戌变法更广更深,主要内容有编练新军,倡导商业,教育改革,改革官制,考订法律,和筹谋改制。但因改革者魄力不足,新政并未从根本上触及封建根基,井且改革者的政策如驱逐袁世凯,重用亲贵,成立皇族内阁等均激化了社会矛盾,且当时政府腐败,官吏借兴办新政压榨百姓,对应材料其所用之人所治之事,辟祸全生以媚外人而欺吾民,故选C; A,B,D项均为近代中国对于反侵略求民主的探索史实,但与材料及时间不符,故排除。故选:C。

7.答案:D

解析:根据材料可知,陈独秀和李大钊在撰文中提到,中国劳工工资很低,饱受资本家的剥削,生活环境艰难,他们旨在强调中国的工人阶级必须进行抗争,来为自己争取更多权益,故选D项。贫富分化问题并非陈、李二人强调的主要内容,排除A项。材料与开展武装斗争无关,排除B项。材料体现的是无产阶级抗争的必要性,无法得出新民主主义革命的迫切性,排除C项。

8.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:1922年7月(中国)。根据材料“联合全国一切革命党派,联合资产阶级革命派,以组织民主的联合战线。”并结合所学知识可知,中共二大的观点体现了中共联合战线的思想,联合其他党派有利于推动革命的发展,所以材料变化为国共合作创造了条件,D项正确;材料内容没有体现出中共放弃领导权,排除A项;中国二大提出的联合战线的主张无法保证国民革命的开展,排除B项;材料强调联合不是因为资产阶级力量强大,排除C项。故选D项。

9.答案:A

解析:根据材料信息和所学知识可知,《义勇军进行曲》是电影《风云儿女》的主题歌,被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起了巨大的作用,因此A项正确;全民族抗战局面形成是在1937年七七事变之后,排除B项;抗日战争取得胜利是在1945年,排除C项;被确定为中华人民共和国国歌是在新中国成立后,排除D项。故选:A。

10.答案:A

解析:根据题干中“抗日民族统一战线正式成立前,中国共产党多次提出要建立统一战线的组织形式并形成纲领草案,但国民党均予以否决。国民参政会也因为国民党将其性质定为咨询机构,使其成为统一-战线组织形式的可能性不复存在”可知抗日民族统一战线因为国民党的作为存在一定分散性,A项正确;题干为抗日民族统一战线成立之前的基本史实,且抗日民族统一战线建立后在全面抗战中起到重要作用,不能说名存实亡,排除B项;题干并未体现国民党维护专制独裁,排除C项;题干中国民党将国民参政会定性为咨询机构,体现了国民党并不反对第二次国共合作,而是反对中国共产党提出的合作方式,排除D项。故选:A。

11.答案:C

解析:本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是推断题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:1950年中国。根据所学可知,1950年《中华人民共和国土地改革法》规定要废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。题干中本应没收的清真寺的土地经回民同意后可以保留,这是对新民主主义的经济政策中实行农民土地所有制的体现,C项正确;材料反映新中国建立后,与抗日无关,排除A项;社会主义改造是1953年开始的,与材料时间不符,排除B项;材料未涉及回民势力,排除D项。故选C项。

12.答案:D

解析:本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1949年(中国)。根据材料可知,中共西南局落实中央民族工作的政策,清除匪患、恢复生产、稳定经济秩序、实行民族区域自治,这些措施有利于提升西南少数民族对新政权的认同,D项正确;当时新中国尚未开始社会主义改造,排除A项;民族区域自治制度、土地改革等均是在落实党中央的政策,而不是创制新的民族政策,排除B项;材料强调中国共产党的民族政策,未体现基层民主建设的信息,排除C项。故选D项。

13.答案:D

解析:结合所学可知,1992年中共十四大明确提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济,1993年通过了宪法修正案,这反映了国家用法律的形式来保护经济体制改革的成果,保障市场经济运行,故选D项。

14.答案:A

解析:从改革开放初期的农村新情况来看,生产关系的调整使得农民生产积极性有所变化,一些新气象开始形成,A项入选。材料介绍的是生产领域的新气象,而非社会风俗,排除B项;农民的温饱问题此时尚未得到解决,排除C项;人民公社制度的取消是在1983年以后,排除

D项。

15.答案:C

解析:根据“铸牢中华民族共同体意识,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”可得出把民族意识,民族团结写入党章,有利于进一步增强民族的凝聚力,有利于实现中华民族伟大复兴,C项正确;多元一体的格局在中国古代已经形成,排除A项;材料强调的是民族凝聚力,而不是民族地区跨越式发展,排除B项;这一修订的内容,并不能就此解决相关的问题,排除D项。故选C项。

16.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:21世纪(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:针对电子商务和数字经济快速发展,规范电子合同的订立和履行,明确新型交易规则,禁止利用信息技术手段侵害他人肖像权,强调新技术服务于人类发展需要等,表明《中华人民共和国民法典》具有鲜明的时代特色,C项正确;就电子商务和数字经济发展制定的具体规定不能说明《中华人民共和国民法典》建构了全新法制体系,排除A项;据所学,初步奠定了中国法治建设基础的是1954年制定的《中华人民共和国宪法》,排除B项;“全方位”回应人民群众的民生关切与“对电子合同的订立和履行等作了详细规定”等具体内容不符,排除D项。故选C项。

17.答案:(1)特点:按照血缘关系的亲疏进行分封(王室成员优先、为主);逐级分封,等级森严;权利与义务明确;宗法色彩浓厚等。影响:巩固了周王室的统治;扩大了周的统治区域;传播了周文化;为后世的统一局面奠定了基础。

(2)创新:郡县制。影响:是中央集权制形成过程中的重要环节;是官僚政治取代贵族政治的重要标志;加强了对地方的控制,有利于维护国家统一的局面;为后世沿用。

(3)特点:县级行政单位基本稳定;地方行政区划的层级逐步增多,由两级制到三级或四级制;地方行政区划的演变中,地方最高一级行政区划单位变化最大,同时最为频繁;监察区逐渐演变为行政区;元朝新增省级地方行政单位。趋势:地方权力不断减弱,中央集权逐步加强。

解析:(1)特点:根据材料一“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”“然先同姓,次外戚,次功臣、故旧”等信息并结合所学,从按照血缘关系的亲疏进行分封(王室成员优先、为主);逐级分封,等级森严;权利与义务明确;宗法色彩浓厚等角度概括其特点。影响:根据材料一“而一族之势力,由此遍布寰区”“一族之文化,由此广推于各地矣”“谓汉族统一中国,封建之制,实有功焉”等信息,结合所学知识,从巩固了周王室的统治;扩大了周的统治区域;传播了周文化;为后世的统一局面奠定了基础等角度进行概括。

(2)创新:根据表格中秦始皇时期“郡(府、国)数”并结合所学可知,秦始皇在地方实行郡县制。影响:结合所学知识,从郡县制是中央集权制形成过程中的重要环节;是官僚政治取代贵族政治的重要标志;加强了对地方的控制,有利于维护国家统一的局面;为后世沿用等角度进行分析。

(3)特点:根据材料二中秦、唐、宋、元时期“省数”“道、路数”“州数”“郡(府、国)数”“县数”数据变化情况,结合所学知识,从县级行政单位基本稳定;地方行政区划的层级逐步增多,由两级制到三级或四级制;地方行政区划的演变中,地方最高一级行政区划单位变化最大、最频繁;监察区逐渐演变为行政区;元朝新增省级地方行政单位等角度进行概括。趋势:结合所学知识,从地方权力不断减弱,中央集权逐步加强的角度进行概括。

18.答案:(1)同:都主张以民为本。异:黄宗羲批判君主专制制度。原因:西汉时期的中央集权政治制度对社会发展起到推动作用;明清时期,君主集权体制的弊端日益暴露。

(2)同:都主张发展工业、商业。异:顾炎武主张因地制宜发展经济。

(3)政治、经济背景:政治:明末清初,中国社会内在矛盾空前尖锐;专制统治危机日益加深。经济:江南一带的市民工商业者已有相当的经济实力(或工商业发展);资本主义萌芽出现并得到缓慢发展。

解析:(1)材料一和材料二都认为民为本,但是材料一主张君主专制,材料二则反对君主专制。原因可结合所学知识回答。

(2)从材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”和材料三“装土产,径望东西洋而去,与海岛诸夷相贸易”可以看出他们都主张发展工商业,但是顾炎武主张发展经济应该因地制宜。

(3)黄宗羲和顾炎武的思想产生的政治、经济背景,可结合所学知识作答。

19.答案:(1)变化:由举国谩骂指责、反对到少有恶语,甚至为其失败感到痛心惋惜。原因:清政府的日益腐败与外国侵略的进一步加深导致国内矛盾激化,民主团体的成立和发展以及民主思想的广泛传播。

(2)农民阶级:建立财富平均的理想社会;地主阶级:实现强兵富国,维护清王朝的统治;资产阶级:建立民族独立、民众享有民主权利和民生幸福的资产阶级民主共和国;无产阶级:建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义的理想。

(3)主张:毛泽东主张以乡村为中心,坚持走农村包围城市的道路;李立三坚持以城市为中心;反对走农村包围城市的道路。地位:毛泽东的工农武装割据理论,是马克思主义与中国国情相结合的典范,最初党中央的“左”倾否认其正确性,后来全党接受其为中国革命的指导思想;城市中心道路最初在党中央占统治地位,推行的冒险主义政策使中国革命遭受重大损失,后该道路被放弃。

解析:(1)变化:根据材料“当初次之失败也(指兴中会成立后领导的广州起义),举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳……惟庚子失败(指义和团运动期间,孙中山领导的惠州起义)之后,鲜闻一般人之恶声相加。而有识之士,且多为吾人扼腕叹息,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。”可知,由举国谩骂指责、反对到少有恶语,甚至为其失败感到痛心惋惜。

原因:结合所学知识可知,八国联军侵华战争后,签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会,清政府日益腐败,完全沦为列强统治中国的工具,外国侵略的进一步加深,导致中国国内矛盾激化,再加上民主团体的成立和发展以及民主思想的广泛传播等。

(2)农民阶级理想:根据材料“1853年太平天国颁布的《天朝田亩制度》记载:‘凡分田,照人口,不论男妇,……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。’”结合所学知识可知,建立财富平均的理想社会;地主阶级理想:根据材料“1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:‘况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺……可以剿发逆,可以勤远略。’”结合所学知识可知,实现强兵富国,维护清王朝的统治;资产阶级理想:根据材料“1905年孙中山创建同盟会时提出‘驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权’。”结合所学知识可知,建立民族独立、民众享有民主权利和民生幸福的资产阶级民主共和国;无产阶级理想:根据材料“1921年,中国共产党召开了第一次全国代表大会,明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。”结合所学知识可知,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义的理想。

(3)主张:根据材料“1930年1月5日,毛泽东同志在《星星之火,可以燎原》中指出:‘要创造红色区域,实行武装割据,这是促进全国革命高潮的最重要因素,也就是要以乡村为中心。’”可知,毛泽东主张以乡村为中心,坚持走农村包围城市的道路;根据材料“1930年4月2日,李立三……夺取一省与几省政权,无产阶级的伟大斗争是决定胜负的力量。......想‘以乡村来包围城市’‘单凭红军来夺取城市’,都只是一种幻想,一种绝对错误的观念。”可知,李立三坚持以城市为中心,反对走农村包围城市的道路。历史地位:结合所学知识可知,毛泽东的工农武装割据理论,是马克思主义与中国国情相结合的典范,最初党中央的“左”倾否认其正确性,后来全党接受其为中国革命的指导思想;城市中心道路最初在党中央占统治地位,推行的冒险主义政策使中国革命遭受重大损失,后该道路被放弃。

20.答案:(1)成果:开创了农村包围城市,武装夺取政权的道路;纠正了照搬苏联模式,走城市中心道路的错误。

(2)精髓:解放思想,实事求是。意义:深刻的回答了长期束缚人们思想的许多重大认识问题,是把改革开放和现代化建设推向新阶段的又一个解放思想,实事求是的宣言书。对推进改革开放的深入发展具有重大而深远的意义。

(3)背景:十八大以来中国特色社会主义取得的历史成就和发生的历史性变革;中国社会主要矛盾的转变;世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央;全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启。

解析:(1)成果:依据材料中信息结合所学可知,毛泽东开创了工农武装割据道路。错误:结合所学可知,毛泽东纠正了照搬苏联模式,走城市中心道路的错误。

(2)精髓:依据材料中“改革开放胆子要大一些,敢于试验”等信息结合所学可知,邓小平谈话的思想精髓是解放思想,实事求是。意义:根据所学知识可知,“南方谈话”深刻的回答了长期束缚人们思想的许多重大认识问题,是把改革开放和现代化建设推向新阶段的又一个解放思想,实事求是的宣言书。对推进改革开放的深入发展具有重大而深远的意义。

(3)背景:根据材料“党的十八大以来中国特色社会主义取得的历史性成就和发生的历史性变革所孕育的新思想”可知,十八大以来中国特色社会主义取得的历史成就和发生的历史性变革;根据材料“中国社会主要矛盾的转化,世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央这一方位的变化,以及全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启”可知,中国社会主要矛盾的转变;世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央;全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

1.《韩非子·说疑》有言:“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也。”作者如此描绘尧、舜、禹之间的权力转移意在说明( )

A.上古时期政治王朝更迭具有残酷性 B.世袭制取代禅让制具有曲折性

C.战国时期君主加强集权具有必要性 D.以下弑上违背纲常具有非法性

2.东晋政府采取“侨置”措施,就是在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施( )

A.削弱了士族政治势力 B.增加了政府财政负担

C.稳定了南方统治秩序 D.简化了东晋地方建制

3.宋神宗时期,在王安石的主持下,政府不但为青黄不接的农民发放有息贷款,还成立“市易务”直接参与商贸活动。这些做法旨在( )

A.实现富国强兵 B.贯彻以农立国方针

C.扩大政府职能 D.限制工商业的发展

4.下图是我国古代某一时期官员奏事的流程,这一时期是( )

A.秦朝 B.汉朝 C.明朝 D.清朝

5.清朝的时候,英国商人从英国运一批货物到上海,拒交货税,因为他不认同清朝官吏要抽取的税率,他认为清政府有条约规定,英国商人进出口货物缴纳的税款,中国要同英国商定。如果商人的话是有依据的,那么,他所指的条约是( )

A.《马关条约》 B.《南京条约》 C.《辛丑条约》 D.《北京条约》

6.《时报》谴责清廷“假变法之名,以谢各国”。黄遵宪也批评说:“其所用之人,所治之事……比前又甚焉……然后乃知变法之诏,第为辟祸全生,徒以媚外人而欺吾民也。”材料中的变法是指( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.清末新政 D.辛亥革命

7.1919年3月,李大钊在《每周评论》发文指出,唐山地区的骡马死亡后仍值百余元,而煤矿的工人“一日(工资)仅有二角……若是死了,资主所出的抚恤费,不过三四十元”。次年,陈独秀也撰文称,上海纱厂女工“每月八元的工资……仅够做工的个人不至冻饿而死罢了”。他们的撰文意在强调( )

A.旧中国贫富分化的严重性 B.开展武装斗争的重要性

C.新民主主义革命的迫切性 D.无产阶级抗争的必要性

8.1922年7月,中共二大提出联合全国一切革命党派,联合资产阶级革命派,以组织民主的联合战线,这改变了党的一大文件中“不同其他党派建立任何关系”的规定。这一变化( )

A.表明中共放弃了革命领导权 B.保证了国民革命的开展

C.反映了资产阶级力量的强大 D.为国共合作创造了条件

9.1935年5月,上海电通影片公司拍摄了《风云儿女》,主题歌《义勇军进行曲》广为传唱。丰子恺感叹,“荒山中的三家村里,也有‘起来起来’‘前进前进’的声音出之于村夫牧童之口……长沙的湖南婆婆,汉口的湖北军夫,都能唱‘中华民族到了最危险的时候’。”这一时期,《义勇军进行曲》广为传唱的原因是( )

A.中日民族矛盾上升 B.全民族抗战局面的形成

C.抗日战争取得胜利 D.被确定为中华人民共和国国歌

10.抗日民族统一战线正式成立前,中国共产党多次提出要建立统一战线的组织形式并形成纲领草案,但国民党均予以否决。国民参政会也因为国民党将其性质定为咨询机构,使其成为统一战线组织形式的可能性不复存在。这反映了( )

A.抗日民族统一战线的分散性 B.抗日民族统一战线名存实亡

C.国民党维护一党独裁的统治 D.国民党反对第二次国共合作

11.《中华人民共和国土地改革法》规定:“征收祠堂、庙宇、寺院、教堂、学校和团体在农村中的土地及其他公地,但清真寺所有的土地,在当地回民同意下,得酌予保留。”这一规定( )

A.巩固了中共抗日民族统一战线 B.推动了对农业的社会主义改造

C.体现了新民主主义经济政策 D.反映了地方回民势力十分强大

12.1949年,中共西南局通过建立政权、落实民族区域自治制度实现在制度上的建构,通过恢复生产、进行土地改革实现在经济上的建构,通过民族地区的教育、医疗等工作实现文化上的建构;此外,中共西南局还清除匪患以稳定社会秩序。中共西南局的这些措施( )

A.加快了西南地区社会主义改造的进程 B.体现了我国民族政策的创新发展

C.激发了西南地区基层民主建设的活力 D.增强了少数民族对新政权的认同

13.1993年宪法修正案用“社会主义市场经济”取代“计划经济”,用“国有经济”“国有企业”取代“国营经济”“国营企业”。这一举措( )

A.明确了计划经济积极意义 B.重在提升公民参政议政意识

C.有利于加强国营经济地位 D.有效保障我国市场经济运行

14.1980年国家农委的一份农村调查报告中写道:“‘尖头户站,滑头户看,老实户气得不愿干’的现象没有了”“‘干到腊月二十九,吃了饺子就动手’的一年到头打疲劳战的现象也没有了”。这反映出( )

A.生产关系调整初见成效 B.农村社会风俗的改变

C.农村温饱问题得到解决 D.人民公社制度的取消

15.“铸牢中华民族共同体意识,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”被写入中共十九大新修订的《中国共产党章程》中,其意义在于( )

A.形成了中华民族多元一体格局 B.推动了民族地区跨越式发展

C.有利于实现中华民族伟大复兴 D.解决了民族工作发展中的问题

16.《中华人民共和国民法典》之合同编针对电子商务和数字经济快速发展的情形,对电子合同的订立和履行等作了详细规定,明确新型交易规则。人格权编规定不得利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权,确保新的生物技术、信息技术服务于人类发展的需要。这表明《中华人民共和国民法典》( )

A.建构了全新法制体系 B.初步奠定了中国法治建设的基础

C.具有鲜明的时代特色 D.全方位回应人民群众的民生关切

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随着历史发展而不断变革完善。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。

——《左传 昭公二十八年》

夫“周之同盟(会盟),异姓为后”,......然先同姓,次外戚,次功臣、故旧,星罗棋布,用作藩屏。而一族之势力,由此遍布寰区。一族之文化,由此广推于各地。谓汉族筑一个中国,封建之制,实有功焉。

——吕思勉《中国制度史》

材料二:下表中国古代地方行政区划的演变表

年代 省数 道(路)数 州数 郡(府、国)数 县数

秦始皇(前221年) — — — 36 不详

唐开元二十八年(704年) — 15 — 328 1573

宋宣和四年(1122年) — 26 288 — 1234

元朝 12 183 — 97 1425

(注:州、道、路设置初期均为监察区)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周地方行政制度的特点并分析其历史影响。

(2)根据材料二,指出秦始皇在地方行政制度的创新及其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括中国古代地方行政制度演变特点及其趋势。

18.阅读下列材料:(12分)

材料一:食者,民之本;民者,国之本也;国者,君之本也。

——[西汉]刘安《淮南子·主术训》

材料二:今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之乐。……世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料三:顾炎武在《天下郡国利病书》中主张在西北地区“每州县发纺织具一副,令有司依式造成,散给里下。”在东南沿海“装土产,径望东西洋而去,与海岛诸夷相贸易。”

请回答:

(1)材料一、二中的政治思想有何异同?并结合所学知识,分析导致其不同的原因。

(2)对比材料二、三,黄宗羲和顾炎武的经济思想有何异同?

(3)结合所学知识,分析黄宗羲和顾炎武的思想产生的政治、经济背景。

19.近代中国风云跌宕,仁人志士进行了漫长而艰难的探索。阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一:当初次之失败也(指兴中会成立后领导的广州起义),举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子大逆不道,诅咒谩骂之声不绝于耳。惟庚子失败(指义和团运动期间,孙中山领导的惠州起义)之后,鲜闻一般人之恶声相加。而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。

——孙中山《建国方略》

材料二:1853年太平天国颁布的《天朝田亩制度》记载:“凡分田,照人口,不论男妇,……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:“况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺……可以剿发逆,可以勤远略。”1905年孙中山创建同盟会时提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。1921年,中国共产党召开了第一次全国代表大会,明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。

材料三:1930年1月5日,毛泽东同志在《星星之火,可以燎原》中指出:“要创造红色区域,实行武装割据,这是促进全国革命高潮的最重要因素,也就是要以乡村为中心。”后来这种理论和党内“左”倾错误进行了数次的斗争。1930年4月2日,李立三同志在《怎样准备夺取一省与几省政权的胜利的条件》的文章中强调:“夺取一省与几省政权,无产阶级的伟大斗争是决定胜负的力量。没有中心城市,产业区域,特别是铁路海员、工厂工人、群众的罢工高潮,决不能有一省与几省政权的胜利。想‘以乡村来包围城市’‘单凭红军来夺取城市’,都只是一种幻想,一种绝对错误的观念。”6月,党中央政治局会议通过“立三路线”。这次“左”倾错误在党内统治的时间虽然只有三个多月,但党为此付出了惨痛的代价。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“举国舆论”的变化,并分析“差若天渊”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出材料中出现的中国近代各阶层对社会发展的理想。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括当时党内关于中国革命道路的不同主张,并指出两种革命道路的历史地位。

20.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 从革命斗争的这种失误教训中,毛泽东同志深刻认识到,面对中国的特殊国情……不能以教条主义的观点对待马克思、列宁主义,必须从中国实际出发,实现马克思主义中国化。

——摘编自习近平《在纪念毛泽东同志120周年诞辰座谈会上的讲话》

材料二 邓小平指出:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯……改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。”

——摘编自邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

材料三 如果说,党的十八大以来中国特色社会主义取得的历史性成就和发生的历史性变革所孕育的新思想,表明习近平新时代中国特色社会主义思想的创立具有必然性和可能性的话,那么,中国社会主要矛盾的转化,世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央这一方位的变化,以及全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启,都表明习近平新时代中国特色社会主义思想的创立具有必要性。

——摘编自陈锡喜《论习近平新时代中国特色社会主义思想的创立根据》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举出毛泽东“实现马克思主义中国化”在国共十年对峙时期的成果,并指出其纠正了什么错误?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括邓小平谈话的思想精髓,分析“南方谈话”的意义。

(3)根据材料三概括习近平新时代中国特色社会主义理论创立的背景。

答案以及解析

1.答案:C

解析:据本题材料“此四王者,人臣弑其君者也”,并结合所学知识可知,韩非子认为舜、禹、汤和周武王都是以下犯上,他希望君主以此为鉴,这在侧面反映了当时礼崩乐坏、社会动荡不安,加强君主集权防止臣下作乱具有必要性,C项正确;上古时期政治王朝更迭具有残酷性只是材料表达的表面意思,并非韩非子观点的目的,排除A项;材料还涉及成汤和周武王,无法得出世袭制取代禅让制具有曲折性的历史结论,排除B项;纲常是儒家强调的伦理秩序,且韩非仅说明他们的行为,未说明他们具有非法性,排除D项。

2.答案:C

解析:从材料信息看,随着北方大量人口南迁,东晋政府实施了“侨置”措施,加强对南下人口的管理和控制,这样有利于南方统治秩序的稳定,C项正确;东晋时士族势力得到强化,且该措施并未削弱士族政治势力,排除A项;该措施加强了户籍管理,增加了政府的财政收入,排除B项;“侨置”的实施,是变更了东晋的地方建制,不是简化东汉地方建制,排除D项。

3.答案:A

解析:根据材料并结合所学可知,宋神宗时期,在王安石的主持下,政府为青黄不接的农民发放有息贷款,目的是限制高利贷对农民的剥削,增加政府的财政收入;政府成立“市易务”直接参与商贸活动,目的也是为了增加政府的财政收入。由此可知,这些做法旨在增加政府的财政收入,以实现富国强兵,A项正确;材料未体现“以农立国方针”,排除B项;材料无法体现政府职能的扩大,排除C项;材料的做法有利于工商业的发展,排除D项。故选A项。

4.答案:C

解析:材料“内阁……票拟”体现的是明朝官员的奏事的流程,故C项正确;AB没有内阁,排除;清朝是内阁权力地位被军机处代替,排除D项。故选:C。

5.答案:B

解析:根据材料可知,此时清政府已经和外国列强定有协定关税的条款。协定关税的条款是在《南京条约》中签订的。故选B。A项是在1895年签订的,可以允许列强投资设厂;C项是在1901年签订的,中国完全沦为半殖民地半封建社会;D项是在第二次鸦片战争中签订的。ACD不符合题意排除。故选:B。

6.答案:C

解析:清末新政是1901年辛丑条约签订后清政府进行的一场政治和经济体制改革运动,改革内容与戊戌变法类似,但比戊戌变法更广更深,主要内容有编练新军,倡导商业,教育改革,改革官制,考订法律,和筹谋改制。但因改革者魄力不足,新政并未从根本上触及封建根基,井且改革者的政策如驱逐袁世凯,重用亲贵,成立皇族内阁等均激化了社会矛盾,且当时政府腐败,官吏借兴办新政压榨百姓,对应材料其所用之人所治之事,辟祸全生以媚外人而欺吾民,故选C; A,B,D项均为近代中国对于反侵略求民主的探索史实,但与材料及时间不符,故排除。故选:C。

7.答案:D

解析:根据材料可知,陈独秀和李大钊在撰文中提到,中国劳工工资很低,饱受资本家的剥削,生活环境艰难,他们旨在强调中国的工人阶级必须进行抗争,来为自己争取更多权益,故选D项。贫富分化问题并非陈、李二人强调的主要内容,排除A项。材料与开展武装斗争无关,排除B项。材料体现的是无产阶级抗争的必要性,无法得出新民主主义革命的迫切性,排除C项。

8.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:1922年7月(中国)。根据材料“联合全国一切革命党派,联合资产阶级革命派,以组织民主的联合战线。”并结合所学知识可知,中共二大的观点体现了中共联合战线的思想,联合其他党派有利于推动革命的发展,所以材料变化为国共合作创造了条件,D项正确;材料内容没有体现出中共放弃领导权,排除A项;中国二大提出的联合战线的主张无法保证国民革命的开展,排除B项;材料强调联合不是因为资产阶级力量强大,排除C项。故选D项。

9.答案:A

解析:根据材料信息和所学知识可知,《义勇军进行曲》是电影《风云儿女》的主题歌,被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起了巨大的作用,因此A项正确;全民族抗战局面形成是在1937年七七事变之后,排除B项;抗日战争取得胜利是在1945年,排除C项;被确定为中华人民共和国国歌是在新中国成立后,排除D项。故选:A。

10.答案:A

解析:根据题干中“抗日民族统一战线正式成立前,中国共产党多次提出要建立统一战线的组织形式并形成纲领草案,但国民党均予以否决。国民参政会也因为国民党将其性质定为咨询机构,使其成为统一-战线组织形式的可能性不复存在”可知抗日民族统一战线因为国民党的作为存在一定分散性,A项正确;题干为抗日民族统一战线成立之前的基本史实,且抗日民族统一战线建立后在全面抗战中起到重要作用,不能说名存实亡,排除B项;题干并未体现国民党维护专制独裁,排除C项;题干中国民党将国民参政会定性为咨询机构,体现了国民党并不反对第二次国共合作,而是反对中国共产党提出的合作方式,排除D项。故选:A。

11.答案:C

解析:本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是推断题、目的题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:1950年中国。根据所学可知,1950年《中华人民共和国土地改革法》规定要废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。题干中本应没收的清真寺的土地经回民同意后可以保留,这是对新民主主义的经济政策中实行农民土地所有制的体现,C项正确;材料反映新中国建立后,与抗日无关,排除A项;社会主义改造是1953年开始的,与材料时间不符,排除B项;材料未涉及回民势力,排除D项。故选C项。

12.答案:D

解析:本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1949年(中国)。根据材料可知,中共西南局落实中央民族工作的政策,清除匪患、恢复生产、稳定经济秩序、实行民族区域自治,这些措施有利于提升西南少数民族对新政权的认同,D项正确;当时新中国尚未开始社会主义改造,排除A项;民族区域自治制度、土地改革等均是在落实党中央的政策,而不是创制新的民族政策,排除B项;材料强调中国共产党的民族政策,未体现基层民主建设的信息,排除C项。故选D项。

13.答案:D

解析:结合所学可知,1992年中共十四大明确提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济,1993年通过了宪法修正案,这反映了国家用法律的形式来保护经济体制改革的成果,保障市场经济运行,故选D项。

14.答案:A

解析:从改革开放初期的农村新情况来看,生产关系的调整使得农民生产积极性有所变化,一些新气象开始形成,A项入选。材料介绍的是生产领域的新气象,而非社会风俗,排除B项;农民的温饱问题此时尚未得到解决,排除C项;人民公社制度的取消是在1983年以后,排除

D项。

15.答案:C

解析:根据“铸牢中华民族共同体意识,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”可得出把民族意识,民族团结写入党章,有利于进一步增强民族的凝聚力,有利于实现中华民族伟大复兴,C项正确;多元一体的格局在中国古代已经形成,排除A项;材料强调的是民族凝聚力,而不是民族地区跨越式发展,排除B项;这一修订的内容,并不能就此解决相关的问题,排除D项。故选C项。

16.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:21世纪(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:针对电子商务和数字经济快速发展,规范电子合同的订立和履行,明确新型交易规则,禁止利用信息技术手段侵害他人肖像权,强调新技术服务于人类发展需要等,表明《中华人民共和国民法典》具有鲜明的时代特色,C项正确;就电子商务和数字经济发展制定的具体规定不能说明《中华人民共和国民法典》建构了全新法制体系,排除A项;据所学,初步奠定了中国法治建设基础的是1954年制定的《中华人民共和国宪法》,排除B项;“全方位”回应人民群众的民生关切与“对电子合同的订立和履行等作了详细规定”等具体内容不符,排除D项。故选C项。

17.答案:(1)特点:按照血缘关系的亲疏进行分封(王室成员优先、为主);逐级分封,等级森严;权利与义务明确;宗法色彩浓厚等。影响:巩固了周王室的统治;扩大了周的统治区域;传播了周文化;为后世的统一局面奠定了基础。

(2)创新:郡县制。影响:是中央集权制形成过程中的重要环节;是官僚政治取代贵族政治的重要标志;加强了对地方的控制,有利于维护国家统一的局面;为后世沿用。

(3)特点:县级行政单位基本稳定;地方行政区划的层级逐步增多,由两级制到三级或四级制;地方行政区划的演变中,地方最高一级行政区划单位变化最大,同时最为频繁;监察区逐渐演变为行政区;元朝新增省级地方行政单位。趋势:地方权力不断减弱,中央集权逐步加强。

解析:(1)特点:根据材料一“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”“然先同姓,次外戚,次功臣、故旧”等信息并结合所学,从按照血缘关系的亲疏进行分封(王室成员优先、为主);逐级分封,等级森严;权利与义务明确;宗法色彩浓厚等角度概括其特点。影响:根据材料一“而一族之势力,由此遍布寰区”“一族之文化,由此广推于各地矣”“谓汉族统一中国,封建之制,实有功焉”等信息,结合所学知识,从巩固了周王室的统治;扩大了周的统治区域;传播了周文化;为后世的统一局面奠定了基础等角度进行概括。

(2)创新:根据表格中秦始皇时期“郡(府、国)数”并结合所学可知,秦始皇在地方实行郡县制。影响:结合所学知识,从郡县制是中央集权制形成过程中的重要环节;是官僚政治取代贵族政治的重要标志;加强了对地方的控制,有利于维护国家统一的局面;为后世沿用等角度进行分析。

(3)特点:根据材料二中秦、唐、宋、元时期“省数”“道、路数”“州数”“郡(府、国)数”“县数”数据变化情况,结合所学知识,从县级行政单位基本稳定;地方行政区划的层级逐步增多,由两级制到三级或四级制;地方行政区划的演变中,地方最高一级行政区划单位变化最大、最频繁;监察区逐渐演变为行政区;元朝新增省级地方行政单位等角度进行概括。趋势:结合所学知识,从地方权力不断减弱,中央集权逐步加强的角度进行概括。

18.答案:(1)同:都主张以民为本。异:黄宗羲批判君主专制制度。原因:西汉时期的中央集权政治制度对社会发展起到推动作用;明清时期,君主集权体制的弊端日益暴露。

(2)同:都主张发展工业、商业。异:顾炎武主张因地制宜发展经济。

(3)政治、经济背景:政治:明末清初,中国社会内在矛盾空前尖锐;专制统治危机日益加深。经济:江南一带的市民工商业者已有相当的经济实力(或工商业发展);资本主义萌芽出现并得到缓慢发展。

解析:(1)材料一和材料二都认为民为本,但是材料一主张君主专制,材料二则反对君主专制。原因可结合所学知识回答。

(2)从材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”和材料三“装土产,径望东西洋而去,与海岛诸夷相贸易”可以看出他们都主张发展工商业,但是顾炎武主张发展经济应该因地制宜。

(3)黄宗羲和顾炎武的思想产生的政治、经济背景,可结合所学知识作答。

19.答案:(1)变化:由举国谩骂指责、反对到少有恶语,甚至为其失败感到痛心惋惜。原因:清政府的日益腐败与外国侵略的进一步加深导致国内矛盾激化,民主团体的成立和发展以及民主思想的广泛传播。

(2)农民阶级:建立财富平均的理想社会;地主阶级:实现强兵富国,维护清王朝的统治;资产阶级:建立民族独立、民众享有民主权利和民生幸福的资产阶级民主共和国;无产阶级:建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义的理想。

(3)主张:毛泽东主张以乡村为中心,坚持走农村包围城市的道路;李立三坚持以城市为中心;反对走农村包围城市的道路。地位:毛泽东的工农武装割据理论,是马克思主义与中国国情相结合的典范,最初党中央的“左”倾否认其正确性,后来全党接受其为中国革命的指导思想;城市中心道路最初在党中央占统治地位,推行的冒险主义政策使中国革命遭受重大损失,后该道路被放弃。

解析:(1)变化:根据材料“当初次之失败也(指兴中会成立后领导的广州起义),举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳……惟庚子失败(指义和团运动期间,孙中山领导的惠州起义)之后,鲜闻一般人之恶声相加。而有识之士,且多为吾人扼腕叹息,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。”可知,由举国谩骂指责、反对到少有恶语,甚至为其失败感到痛心惋惜。

原因:结合所学知识可知,八国联军侵华战争后,签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会,清政府日益腐败,完全沦为列强统治中国的工具,外国侵略的进一步加深,导致中国国内矛盾激化,再加上民主团体的成立和发展以及民主思想的广泛传播等。

(2)农民阶级理想:根据材料“1853年太平天国颁布的《天朝田亩制度》记载:‘凡分田,照人口,不论男妇,……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。’”结合所学知识可知,建立财富平均的理想社会;地主阶级理想:根据材料“1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:‘况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺……可以剿发逆,可以勤远略。’”结合所学知识可知,实现强兵富国,维护清王朝的统治;资产阶级理想:根据材料“1905年孙中山创建同盟会时提出‘驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权’。”结合所学知识可知,建立民族独立、民众享有民主权利和民生幸福的资产阶级民主共和国;无产阶级理想:根据材料“1921年,中国共产党召开了第一次全国代表大会,明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。”结合所学知识可知,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义的理想。

(3)主张:根据材料“1930年1月5日,毛泽东同志在《星星之火,可以燎原》中指出:‘要创造红色区域,实行武装割据,这是促进全国革命高潮的最重要因素,也就是要以乡村为中心。’”可知,毛泽东主张以乡村为中心,坚持走农村包围城市的道路;根据材料“1930年4月2日,李立三……夺取一省与几省政权,无产阶级的伟大斗争是决定胜负的力量。......想‘以乡村来包围城市’‘单凭红军来夺取城市’,都只是一种幻想,一种绝对错误的观念。”可知,李立三坚持以城市为中心,反对走农村包围城市的道路。历史地位:结合所学知识可知,毛泽东的工农武装割据理论,是马克思主义与中国国情相结合的典范,最初党中央的“左”倾否认其正确性,后来全党接受其为中国革命的指导思想;城市中心道路最初在党中央占统治地位,推行的冒险主义政策使中国革命遭受重大损失,后该道路被放弃。

20.答案:(1)成果:开创了农村包围城市,武装夺取政权的道路;纠正了照搬苏联模式,走城市中心道路的错误。

(2)精髓:解放思想,实事求是。意义:深刻的回答了长期束缚人们思想的许多重大认识问题,是把改革开放和现代化建设推向新阶段的又一个解放思想,实事求是的宣言书。对推进改革开放的深入发展具有重大而深远的意义。

(3)背景:十八大以来中国特色社会主义取得的历史成就和发生的历史性变革;中国社会主要矛盾的转变;世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央;全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启。

解析:(1)成果:依据材料中信息结合所学可知,毛泽东开创了工农武装割据道路。错误:结合所学可知,毛泽东纠正了照搬苏联模式,走城市中心道路的错误。

(2)精髓:依据材料中“改革开放胆子要大一些,敢于试验”等信息结合所学可知,邓小平谈话的思想精髓是解放思想,实事求是。意义:根据所学知识可知,“南方谈话”深刻的回答了长期束缚人们思想的许多重大认识问题,是把改革开放和现代化建设推向新阶段的又一个解放思想,实事求是的宣言书。对推进改革开放的深入发展具有重大而深远的意义。

(3)背景:根据材料“党的十八大以来中国特色社会主义取得的历史性成就和发生的历史性变革所孕育的新思想”可知,十八大以来中国特色社会主义取得的历史成就和发生的历史性变革;根据材料“中国社会主要矛盾的转化,世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央这一方位的变化,以及全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启”可知,中国社会主要矛盾的转变;世界进入了大变大调整时期和中国日益走近世界舞台中央;全面建成小康社会后社会主义现代化强国征程的开启。

同课章节目录