河北省沧州市献县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省沧州市献县2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 679.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-06 08:50:18 | ||

图片预览

文档简介

献县2023—2024学年第一学期期末教学质量监测

七年级历史试题

一、选择题(每个2 分, 共30分。)

1. 以下是北京人遗址的考古发掘情况简表,据此得出的合理结论是( )

人类化石200余件,分属40多个个体 5个灰烬层及大量动物烧骨

动物化石100多种 石器10多万件

A. 北京人遗址是我国境内最早的人类遗址 B.北 京人遗址考古发掘丰富

C. 北京人从事狩猎活动并开始饲养牲畜 D. 北京人过着定居生活

2.2023年4月5日上午,清明公祭在陕西省黄陵县桥山祭祀广场举行。本次公祭典礼采取多种形式,营造“四海同钦,缅怀初祖”的氛围。被尊崇为中华民族的人文初祖的是( )

A. 尧和舜 B. 炎帝和黄帝 C. 黄帝和蚩尤 D. 舜和禹

3. 文物是鲜活的历史。下列文物最能反映出商周时期手工业发展水平的是( )

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

4. 下面对西周分封制的叙述正确的是( )

①目的是为稳定周初的政治形势,巩固疆土

②周王将各级官员分封到各地,授予管理土地和人民的权力,建立诸侯国

③受封诸侯要向周王进献贡物,并服从周王调兵

④西周通过分封建立了严格的等级制度,加强了对全国的统治

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

5. 据史书记载,西周初年的诸侯国有 800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了。这个现象反映了我国历史发展的趋势是( )

A. 诸侯争霸 B. 走向统一 C. 战争频繁 D. 国家消亡

6. 老子认为:有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。这些主张蕴含的思想是 ( )

A. 辩证法 B. 兼爱非攻 C. 施行仁政 D. 知己知彼

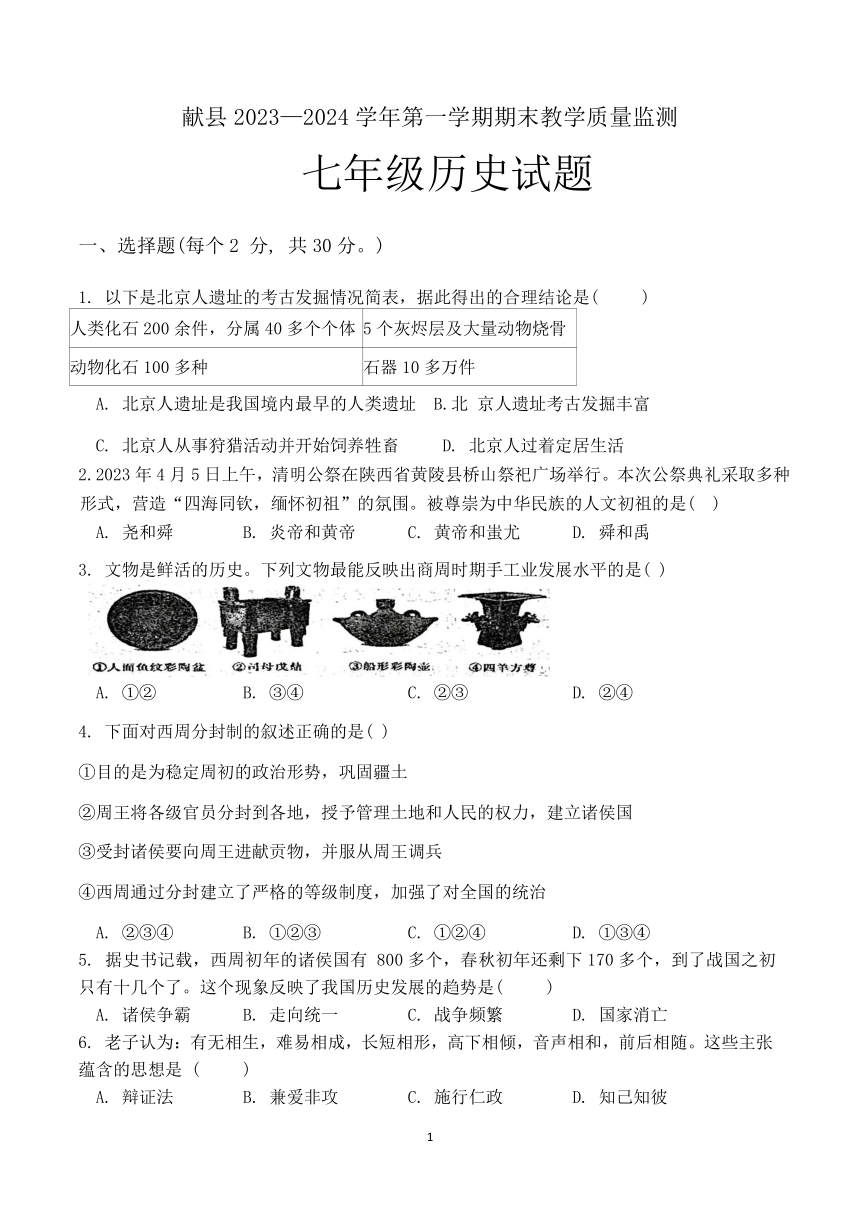

7.战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具(见下图),展示出当时已经发明的层叠铸造技术。上述材料反映出战国时期的成就主要体现在( )

A. 冶铁业 B. 青铜业 C. 纺织业 D. 煮盐业

8. 战国时期学术思想非常活跃,各种学说蓬勃兴起,下列关于这一时期学派与学说对应正确的是

A 道家 主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并

B 儒家 主张“无为而治”,人们与世无争, 天下就能太平

C 法家 强调以法治国,树立君主的权威, 建立中央集权专制统治

D 墨家 主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意, 反对苛政

A. A B. B C. C D. D

9. 为巩固大一统王朝,汉武帝针对封国势力强大的状况(下表是西汉初期中央和封国力量对比表),采取的措施是 ( )

内容 人口(万) 郡(个)

中央 450 15

封国 850 39

A. 分封制 B. 推恩令 C. 察举制 D. 屯田令

10. 以下史实历史作用的共同点是 ( )

郡县制 刺史制度

秦始皇建立郡县制,全国初分为36郡,在郡下设县,郡县的长官都由朝廷直接任免 汉武帝建立刺史制度,把全国划分为13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视地方

A 维护了领土完整 B 促进了文化传播 C 促进了经济发展 D 加强了地方控制

11. 阅读历史书籍需要注意主题和子目之间的联系。下面子目对应的主题是( )

主题 1.三国鼎立2.西晋的短暂统一和北方各族的内迁3.北魏政治和北方民族大交融.

A. 早期国家与社会变革 B. 统一多民族国家的建立和巩固

C. 政权分立与民族交融 D. 繁荣与开放的时代

12. 魏晋南北朝后,对江南地区的说法正确的是 ( )

A. 北方自然环境非常恶劣 B. 江南地区经济相对发达

C. 民族交融还未很好实现 D. 北方民族学习中原文化

13.“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”这段材料指的是商鞅变法的( )

A. 背景 B. 目的 C. 过程 D. 影响

14. 一位西域商人来到北魏都城洛阳后,你觉得他不太可能看到的现象是( )

A. 宫殿巍峨屋宇华丽 B. 佛教寺院数以千计

C. 饭店里出售胡饼和烤肉 D. 随处可见说鲜卑语的汉族人

15. 丝绸之路与海上丝绸之路是古代东西方往来的大动脉以下“丝绸之路”路线正确的是( )

A. 长安一河西走廊一中亚一欧洲 B. 长安一中亚—河西走廊—欧洲

C. 长安—河西走廊—大秦—葱岭 D. 长安一中亚—葱岭—欧洲

二、非选择题(16题 16分, 17题 14分, 共30分)

16. 中华民族五千年来的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史。阅读下列材料, 回答问题。(16分)

材料一 下图为张骞拜别汉武帝出塞图(敦煌壁画)。

材料二 “胡饼”原是胡人的主食,魏晋南北朝时, “胡饼”传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、葡香等蔬果。《中国社会通史》材料三 在太和十八年十二月,(高祖)诏令改革服装……太和十九年六月,高祖诏令在朝廷中不准使用北方的旧语言,如有违反者,就免去他的官职。此后又下诏,让迁移到洛阳定居的人民,死后葬在黄河之南,不得回到北方。《高祖纪下》

材料四 民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1) 材料一反映的历史事件是什么 (2分) 该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用 (2分)

(2) 依据材料二,说出魏晋南北朝时期北方饮食出现的变化。(2分) 结合所学,分析变化的原因。(3分)

(3) 依据材料三,结合所学,写出高祖推行的改革措施。(3分)

(4) 根据材料四,概括民族交往交流交融对促进中华民族复兴的作用。(2分)以史为鉴,你认为当今我们应该建立怎样的民族关系 (2分)

17. 中华民族是诸多民族相互接触、融合形成的你中有我、我中有你而又各具个性的多元统一体。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 中华文明的组成,既包括定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明,也包括若干以游牧为主要生活来源的少数民族文明,它的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往过程中整合为一体的过程。

材料二 秦在开疆拓土的过程中,在南越之地设置南海等郡.汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。……秦从匈奴手中夺得河套地区后,………将数以万计的中原汉族军民, “戍以充之和迁去开垦土地”,有汉一代、更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策.华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。

——徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料三 迁都洛阳后,他(孝文帝) 以移风易俗为重点,从服饰、语言、籍贯、姓氏、国家祭祀等方面,对拓跋鲜卑旧俗进行了全面变革.孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的历史典范,推动了中华民族共同体的发展,具有重要的历史意义。

——摘编自《北魏孝文帝改革与中华民族共同体的历史演进》

(1) 据材料一和所学知识,列举“居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明”的代表。(4分)

(2) 据材料二指出,秦汉时期采取了哪些利于“华夏民族与周边民族的融合”的举措 (3分)

(3) 据材料三指出孝文帝改革的重点,(2分) 并概括这一改革对中华民族发展的意义。(3分)

(4)综合上述材料和问题,概括中华民族的基本特征。(2分)

七年级历史参考答案:

一、选择题

1.B 2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.B 10.D 11.C 12.C 13.D 14.D 15.A

二、非选择题

16.(1)历史事件:张骞通西域。作用:促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。

(2)变化:魏晋南北朝时期北方的饮食种类与以前相比更加丰富。原因:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路传入的物种等。

(3)迁都洛阳(494年),改说汉语,改穿汉服,改用汉姓,改用汉制等。

(4)促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。民族关系:应该建立起平等、团结、互助、和谐的民族关系。

17.(1)代表:黄河流域:半坡居民;长江流域:河姆渡居民。

(2)举措:设郡而治;设立机构;移民戍边。

(3)重点:移风易俗。意义:进一步促进了民族交融;推动了中华民族共同体的发展。

(4)基本特征:多元一体。

七年级历史试题

一、选择题(每个2 分, 共30分。)

1. 以下是北京人遗址的考古发掘情况简表,据此得出的合理结论是( )

人类化石200余件,分属40多个个体 5个灰烬层及大量动物烧骨

动物化石100多种 石器10多万件

A. 北京人遗址是我国境内最早的人类遗址 B.北 京人遗址考古发掘丰富

C. 北京人从事狩猎活动并开始饲养牲畜 D. 北京人过着定居生活

2.2023年4月5日上午,清明公祭在陕西省黄陵县桥山祭祀广场举行。本次公祭典礼采取多种形式,营造“四海同钦,缅怀初祖”的氛围。被尊崇为中华民族的人文初祖的是( )

A. 尧和舜 B. 炎帝和黄帝 C. 黄帝和蚩尤 D. 舜和禹

3. 文物是鲜活的历史。下列文物最能反映出商周时期手工业发展水平的是( )

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

4. 下面对西周分封制的叙述正确的是( )

①目的是为稳定周初的政治形势,巩固疆土

②周王将各级官员分封到各地,授予管理土地和人民的权力,建立诸侯国

③受封诸侯要向周王进献贡物,并服从周王调兵

④西周通过分封建立了严格的等级制度,加强了对全国的统治

A. ②③④ B. ①②③ C. ①②④ D. ①③④

5. 据史书记载,西周初年的诸侯国有 800多个,春秋初年还剩下170多个,到了战国之初只有十几个了。这个现象反映了我国历史发展的趋势是( )

A. 诸侯争霸 B. 走向统一 C. 战争频繁 D. 国家消亡

6. 老子认为:有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。这些主张蕴含的思想是 ( )

A. 辩证法 B. 兼爱非攻 C. 施行仁政 D. 知己知彼

7.战国中期各国变法之后,铁制农具在全国各地大规模涌现。众多出土的战国铁农具(见下图),展示出当时已经发明的层叠铸造技术。上述材料反映出战国时期的成就主要体现在( )

A. 冶铁业 B. 青铜业 C. 纺织业 D. 煮盐业

8. 战国时期学术思想非常活跃,各种学说蓬勃兴起,下列关于这一时期学派与学说对应正确的是

A 道家 主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并

B 儒家 主张“无为而治”,人们与世无争, 天下就能太平

C 法家 强调以法治国,树立君主的权威, 建立中央集权专制统治

D 墨家 主张以德治国,要求统治者爱惜民力,体察民意, 反对苛政

A. A B. B C. C D. D

9. 为巩固大一统王朝,汉武帝针对封国势力强大的状况(下表是西汉初期中央和封国力量对比表),采取的措施是 ( )

内容 人口(万) 郡(个)

中央 450 15

封国 850 39

A. 分封制 B. 推恩令 C. 察举制 D. 屯田令

10. 以下史实历史作用的共同点是 ( )

郡县制 刺史制度

秦始皇建立郡县制,全国初分为36郡,在郡下设县,郡县的长官都由朝廷直接任免 汉武帝建立刺史制度,把全国划分为13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视地方

A 维护了领土完整 B 促进了文化传播 C 促进了经济发展 D 加强了地方控制

11. 阅读历史书籍需要注意主题和子目之间的联系。下面子目对应的主题是( )

主题 1.三国鼎立2.西晋的短暂统一和北方各族的内迁3.北魏政治和北方民族大交融.

A. 早期国家与社会变革 B. 统一多民族国家的建立和巩固

C. 政权分立与民族交融 D. 繁荣与开放的时代

12. 魏晋南北朝后,对江南地区的说法正确的是 ( )

A. 北方自然环境非常恶劣 B. 江南地区经济相对发达

C. 民族交融还未很好实现 D. 北方民族学习中原文化

13.“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”这段材料指的是商鞅变法的( )

A. 背景 B. 目的 C. 过程 D. 影响

14. 一位西域商人来到北魏都城洛阳后,你觉得他不太可能看到的现象是( )

A. 宫殿巍峨屋宇华丽 B. 佛教寺院数以千计

C. 饭店里出售胡饼和烤肉 D. 随处可见说鲜卑语的汉族人

15. 丝绸之路与海上丝绸之路是古代东西方往来的大动脉以下“丝绸之路”路线正确的是( )

A. 长安一河西走廊一中亚一欧洲 B. 长安一中亚—河西走廊—欧洲

C. 长安—河西走廊—大秦—葱岭 D. 长安一中亚—葱岭—欧洲

二、非选择题(16题 16分, 17题 14分, 共30分)

16. 中华民族五千年来的发展史,也是各民族共同推动和维系国家统一的奋斗史。阅读下列材料, 回答问题。(16分)

材料一 下图为张骞拜别汉武帝出塞图(敦煌壁画)。

材料二 “胡饼”原是胡人的主食,魏晋南北朝时, “胡饼”传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、葡香等蔬果。《中国社会通史》材料三 在太和十八年十二月,(高祖)诏令改革服装……太和十九年六月,高祖诏令在朝廷中不准使用北方的旧语言,如有违反者,就免去他的官职。此后又下诏,让迁移到洛阳定居的人民,死后葬在黄河之南,不得回到北方。《高祖纪下》

材料四 民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1) 材料一反映的历史事件是什么 (2分) 该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用 (2分)

(2) 依据材料二,说出魏晋南北朝时期北方饮食出现的变化。(2分) 结合所学,分析变化的原因。(3分)

(3) 依据材料三,结合所学,写出高祖推行的改革措施。(3分)

(4) 根据材料四,概括民族交往交流交融对促进中华民族复兴的作用。(2分)以史为鉴,你认为当今我们应该建立怎样的民族关系 (2分)

17. 中华民族是诸多民族相互接触、融合形成的你中有我、我中有你而又各具个性的多元统一体。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 中华文明的组成,既包括定居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明,也包括若干以游牧为主要生活来源的少数民族文明,它的演进过程,在很大程度上可以视为不同地域的文明以及不同民族的文明,在交往过程中整合为一体的过程。

材料二 秦在开疆拓土的过程中,在南越之地设置南海等郡.汉王朝亦然,在匈奴故地陆续设立敦煌郡等,在西域设立西域都护府。……秦从匈奴手中夺得河套地区后,………将数以万计的中原汉族军民, “戍以充之和迁去开垦土地”,有汉一代、更是大规模实行屯田戍守、徙民实边的政策.华夏民族与周边民族的融合发展到了一个新的阶段。

——徐杰舜《秦汉民族政策特点初论》

材料三 迁都洛阳后,他(孝文帝) 以移风易俗为重点,从服饰、语言、籍贯、姓氏、国家祭祀等方面,对拓跋鲜卑旧俗进行了全面变革.孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的历史典范,推动了中华民族共同体的发展,具有重要的历史意义。

——摘编自《北魏孝文帝改革与中华民族共同体的历史演进》

(1) 据材料一和所学知识,列举“居于黄河、长江流域的较早以农耕为主要生活来源的华夏文明”的代表。(4分)

(2) 据材料二指出,秦汉时期采取了哪些利于“华夏民族与周边民族的融合”的举措 (3分)

(3) 据材料三指出孝文帝改革的重点,(2分) 并概括这一改革对中华民族发展的意义。(3分)

(4)综合上述材料和问题,概括中华民族的基本特征。(2分)

七年级历史参考答案:

一、选择题

1.B 2.B 3.D 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.B 10.D 11.C 12.C 13.D 14.D 15.A

二、非选择题

16.(1)历史事件:张骞通西域。作用:促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。

(2)变化:魏晋南北朝时期北方的饮食种类与以前相比更加丰富。原因:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路传入的物种等。

(3)迁都洛阳(494年),改说汉语,改穿汉服,改用汉姓,改用汉制等。

(4)促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。民族关系:应该建立起平等、团结、互助、和谐的民族关系。

17.(1)代表:黄河流域:半坡居民;长江流域:河姆渡居民。

(2)举措:设郡而治;设立机构;移民戍边。

(3)重点:移风易俗。意义:进一步促进了民族交融;推动了中华民族共同体的发展。

(4)基本特征:多元一体。

同课章节目录