甘肃省兰州市第十八中学2023-2024学年高一上学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省兰州市第十八中学2023-2024学年高一上学期期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-06 19:39:59 | ||

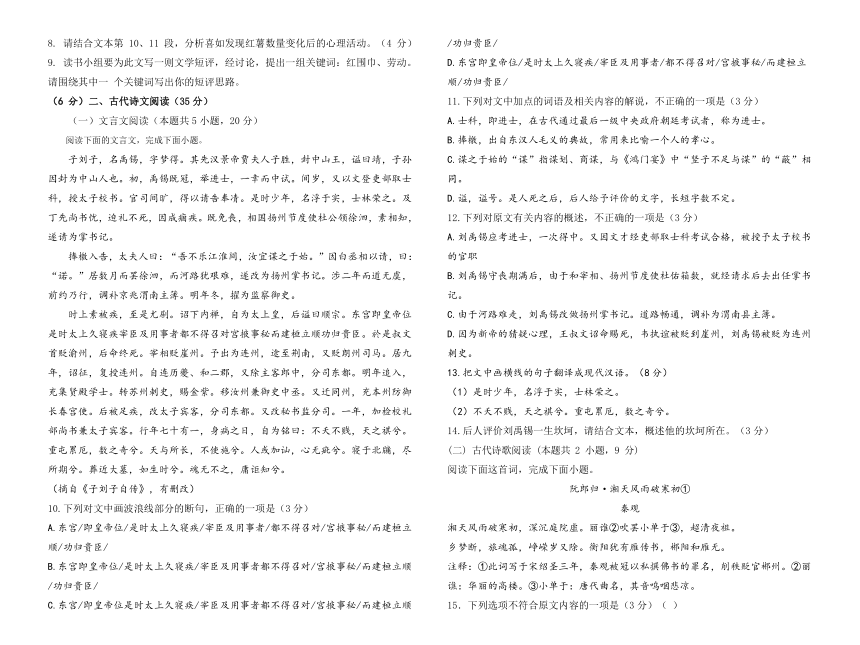

图片预览

文档简介

兰州市第十八中学2023-2024学年高一上学期期末考试

语文试卷

(考试时间:150分钟 试卷满分:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

从远古神农氏开始,中华先祖就开始种稻、黍、稷、麦、菽五谷为食,制耒耜劳作工具为耕,种麻纺线成布为衣,磨制器物为家什,完成了从山上狩猎、水中渔猎到定居生活的转变,实现了从蒙昧到文明的过渡,开启了农耕文明之先河,这为中华民族生生不息、发展壮大提供了深厚的滋养。

农耕文明是世界上存在最为广泛的文化集成,是集体智慧的结晶。中国农耕文明集中升华了亿万民众的实践经验,反映了中华民族对人与自然之间关系、规律的认识和把握。农耕文明不仅包括农业生产技术,还包括相应的生产关系,以及由此产生的思想观念、生活礼俗、民族心理等文化形态。从中国特色的农事节气,到大道自然、天人合一的生态伦理;从各具特色的宅院村落,到巧夺天工的农业景观;从乡土气息的节庆活动,到丰富多彩的民间艺术:从父慈子孝的祖传家训,到诚信重礼的乡风民俗,无一不是中华农耕文明的鲜明标签和重要表现。

农耕文明不仅直接影响了农业生产,还间接影响并塑造了中华文化的个性和特质。聚族而居、精耕细作的农业文明孕育了内敛式自给自足的生活方式、文化传统、农政思想、乡村管理制度等。在漫长的发展历程中,中华农耕文明与儒家文化及其他文化经过不断碰撞融合,形成了天人合一、以人为本、家国一体、天下为公、大同世界、和谐向善、诚信包容、尊尊亲亲等独特的文化内涵。这些文化内涵早已渗透进中国社会的方方面面,润物细无声般影响着中国人的生产生活。

“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。”“兴文盛礼乐,偃武息氓黎。”……品味着这些古老的歌谣,我们仿佛看到一幅绵延千年的农耕文明演变图景。在城市文明、工业文明快速发展的当代,古老的农耕文明并没有过时,反而愈发彰显出独到的价值和无穷的魅力。农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库。

因此,我们必须将其更好地传承和发扬下去。一方面,要善待历史的馈赠,切实发掘好、保护好优秀农耕文化遗产,积极培育乡土文化人才,支持农村地区优秀戏曲曲艺、少数民族,文化、民间文化等传承发展:另一方面,要积极运用现代文明的价值理念去滋养农耕文明,推动农耕文明创造性转化、创新性发展,不断提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明新气象。

(节选自《传承千年余韵,凝聚文明之光——中华农耕文明发展历程速览》)

材料二:

人的清静性格的形成,离不开农耕文明的熏陶。自然本质是清静的,长期自然清静环境的熏陶,必然有助于清静性格的形成。而清静对发展又具有重要意义。老子说:“清静为天下正。”农耕文明也有利于培育一个人的节俭性格。农业的产量较多地取决于自然的特点和规律,而大自然的供给总是有限量的,这对浪费必然是一种约束,会促使人在行为上更崇尚节俭。人性中质朴性格的形成,也离不开农耕文明的熏陶。大自然的朴实无华和厚重,必然更有利于养成人性的质朴厚道。农耕文明也有利于培育敬畏人格。大自然的神秘性和无私性,也为敬畏人格的形成提供了自然基础。

留住农耕人和培养农耕人,关键要在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。为此,要把乡村人才振兴纳入重要议事日程。一是要激活现有本地乡土人才,充分发挥本地乡土人才示范带动作用:二是要采取有效措施积极鼓励大学生到农村就业,要把一些高学历、懂技术、爱农业、在农村能留得住的人才吸引到农村来;三是要发挥好新乡贤作用,激励乡村成功人士致富思源,回报桑梓,积极投身家乡建设;四是要进一步加强大中小学劳动教育。

乡村文明是中华民族文明史的主体,村庄是这种文明的载体。新农村建设一定要走符合农村实际的路子,遵循乡村自身发展规律,充分体现农村特点,重视乡土味道,保留乡村风貌,留得住青山绿水,也留住乡愁。城乡一体化发展,完全可以保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件。要进一步加大对古镇、古村落、民族村寨、文物古迹、农业遗迹的保护力度。

乡村的非物质文化遗产彰显着中华民族的思想智慧和精神追求,对此,我们要把保护传承和开发利用有机结合起来,把优秀遗产和现代文明要素有机结合起来,赋予其新的时代内涵,让优秀传统文化在新时代展现新魅力和新风采。

(节选自《乡村全面振兴,必须守住农耕文明之魂》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A. 中华农耕文明与以儒家文化为代表的各类文化不断碰撞,进而造就出精耕细作式农业生产方式,形成内涵丰富的中华优秀传统文化。

B. 新时代乡村文化建设旨在重振农耕文明,既要传承保护好优秀农耕文化遗产,也要运用现代文明价值理念推动农耕文明创新性发展。

C. 新农村建设要加大农耕人的培养和引进力度,在乡村人才振兴中,当务之急是加强大中小学劳动教育,培养人们正确的劳动价值观。

D. 实现乡村振兴,既要在村庄建设上能留住乡愁,也要保护、开发、利用好乡村的非物质文化遗产,让活态的乡土文化能够传承下去。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A. 与原始渔猎生活相比,农耕生产代表了更为先进的生产力,是社会发展的一大进步。

B. 在高速发展的现代社会,中华民族传承几千年的农耕文明自然受到工业文明的冲击。

C. 现代社会所倡导推行的绿色、科学发展与农业文明孕育的内敛式生活方式如出一辙。

D. 两则材料之中都涉及要传承和发扬传统农耕文明,并赋予其新时代内涵的相关内容。

3. 根据材料内容,下列不符合农耕文明特征的一项是( )(3分)

A. 男耕女织

B. 耕读传家

C. 南稻北粟

D. 机动性强

4. 根据材料一的内容,给“农耕文明”下定义,不超过80个字。

5. 在快速发展的现代社会,为什么还要守住农耕文明之魂?请结合材料简要说明。(二)现代文阅读II(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

红 围 巾

刘庆邦

①喜如春天去相亲,到秋天还没有下文。喜如相亲是在一块麦地边。那时麦子刚起身,满地都 是绿的。春风吹过,麦苗一波一波地涌,从远方涌来,又向远方涌去,一直涌过看不见的地方。后 来,麦子黄了,割了。地里点上了玉米,栽上了红薯。再后来,玉米棒子掰了,红薯出了,地里变 得干干净净。这期间喜如一直在等,天天都在等。跟人家相过亲了,她觉得应该等到一点什么。可 半年都过去了,关于相亲的事,喜如没有得到什么确切的消息。

②四姑只说了那一两句话就完了,好像一下子就把那一章掀过去了。对于春天里的那件事情, 四姑的话不知为何那样节约。喜如当然不能问四姑,四姑不说,她就不听,四姑说多少,她只能听 多少。这是当闺女的规矩,也是当闺女的难处。地里是干净了,喜如心里一点都不干净。地里没庄 稼了,也没草了,她心里却像长了草。

③相过亲的喜如,好像一下子就长大了,好像换了一个人一样。喜如鼓足勇气对娘说:“娘, 我想要一条围巾。”长这么大了,这是她第一次张口跟娘要东西。娘说:“我是想给你买条围巾, 哪有钱呢!”喜如不说话了,她的嘴又撅了起来。还是那天去相亲前,娘说去村东头的五婶子家给她借一条围巾戴上。五婶子是刚娶到村不久的新媳妇。五婶子结婚那天,喜如去看过,五婶子头上的确戴过一条新围巾。那条围巾是大红的,把五婶子的脸都映红了。那天娘空手去,又空手回来了, 没借到围巾。娘去得晚了,五婶子的红围巾已被别人提前一天借走了。那人的闺女也是要去相亲, 也需要戴一条红围巾。喜如把自己相亲不成的原因最后归结到没借到围巾上。要是戴上一条围巾呢, 她的脸会显得红一些,好看一些,也许人家会看上她。

④娘见她像是生气了,替她想了一个办法,说要不然你去地里扒红薯吧,你扒的红薯,单独放 在一边,等攒够两筐,让你爹挑到集上卖了,卖的钱够买一条围巾了,就给你买围巾。

⑤当天下午,喜如就扛上钉耙,挎上荆条筐,到地里扒红薯去了。地里的红薯已经收过好几遍, 喜如放眼望去,见地里仍有几个人在不同的地方扒着。她往地中间走了走,找到一块无人扒过、又离别人较远的地方,开始扒,扒了一丈多远,没扒出一块红薯。她把粘在一起的湿土块都捣碎,万一哪一块泥土里包着一块红薯呢。可以说喜如每扒一钉耙都满怀希望,希望怀得像红薯一样大,像红薯一样红。可土一扒开,希望顿时破灭。

⑥太阳落下去了,有人用钉耙把挑起筐,回家转。喜如不想走,她扒到的红薯还太少。她往村 庄的方向看了看,见灰趴趴的庄子上冒出了炊烟,还隐约听到了拉风箱的呼啦声。欲哭的感觉又在 喜如心头升起来了。

⑦第二天,天还没有大亮,爹没起来,娘没起来,喜如就起来了。娘说天还不明,让她再睡一 会儿。她没有说话,扛上钉耙挎上筐就走了。走到门外,她听见爹对娘说:“喜如这闺女大了,知 道操心了。”爹说的话,喜如有点似懂非懂,知道操心,操什么心呢 不过她听出爹是在夸她。

⑧喜如埋下头来扒红薯,在土里发现了一条红头绳一样的细根。这样的细根,他们这里叫行条。她顺着行条往下扒,越扒行条越粗,喜如禁不住有些心跳,她预感到这下有戏了,行条尽头可能会带出一块较大的红薯。果然,喜如在二尺多深的地下扒到了一块红薯,这块红薯不算小,至少有一斤多重。红薯的颜色是嫩红的,嫩得像新生婴儿的皮肤一样。她对着红薯又看又闻,差点把红薯亲一口。接着,喜如又扒到了好几块红薯。那些红薯有烂的,也有完整的。看看,扒不到的时候,红薯不知在哪里躲着,一块儿红薯都不出来。难道水中的鱼儿爱成群结队,土中的红薯也喜欢扎堆儿不成!

⑨喜如把她扒来的红薯放在灶屋里,上面盖上一把干草,她扒回的红薯差不多有一筐了。如果 有两筐红薯就可以换一条围巾的话,目前她已经有了半条围巾。

⑩有一天中午,喜如从地里扒红薯回来,发现她的红薯少了。别看上面的干草还盖得好好的, 她一眼就看出红薯少了。而且,红薯少得很明显,只留下完整的,凡是烂的都没有了。喜如顿时很生气,这事不会是别人干的,一定是娘干的。娘难道就不知道,她每天起五更打黄昏,扒一点红薯有多难!但她没有去问娘,一问就显得跟这个家离心了,生分了。有一点她想到了,烂红薯容易坏, 不经放,娘可能是怕烂的红薯坏掉,就挑出来吃了。

中午饭,娘做的炒红薯丝儿。这证实了喜如的猜测,娘肯定把她扒的一部分红薯拉成了丝儿。为了赌气,也是为了抗议,喜如午饭没吃炒红薯丝儿,坚决不吃。她只喝了一碗稀饭就算了。晚上扒红薯回来,喜如发现她的红薯堆又有了变化。这次变化不是少了,而是多了。她认得出来,多出来的红薯都是完好无损的,不用说,这些多出来的红薯都是从他们家的红薯窖里转移出来,添加在她的红薯堆上的,有一点她吃不准,多出的红薯,不知是娘给她添上的,还是爹添上的。爹是个细心人,爹给她添红薯的可能性大些。爹不但把吃掉的红薯补充上了,还多添了不少红薯。这让喜如觉得有些惭愧,她中午不该不吃炒红薯丝儿,不该给娘脸子看。还好,她没把赌气的原因说出来, 没有跟娘吵架。要是跟娘吵了架,不知她会惭愧成什么样呢!

逢集这天,爹把她扒的红薯装了两大筐,准备挑到集上去卖。爹说,卖了红薯,买一条围巾, 保证没问题。

听了爹的话,喜如的脸一下子就红透了,恐怕比红围巾还红。

既然扒的红薯够买一条红围巾了,喜如就不必再去扒红薯了。可爹去赶集后,喜如又到地里 扒红薯去了。娘看在眼里,暗自纳闷儿,女儿家的心事让人猜不透,她为什么还去扒红薯呢

(有删改)

6. 下列对这篇小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A. 喜如相亲的地方是麦地,村民们和喜如在红薯地里扒红薯,交代故事发生的地点。

B. 喜如不能问四姑相亲的结果,既写出了喜如的失落,同时也表现出封建乡土思想对喜如的禁 锢。

C. 喜如将相亲失败归结为没有借到红围巾,写出了喜如的自私愚昧。破烂的红薯被换成完好的 红薯,写出了家人对喜如的体贴和关心。

D. 作者聚焦于乡村田园中的女性,将少女的形象展现在我们眼前,如同山间小溪,带给读者一泓清凉。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3 分)

A. 文章开头写春风吹过,麦苗一波一波地涌,从远方涌来,又向远方涌去,一直涌过看不见的地方,暗示喜如相亲的失败。

B. 喜如与《哦,香雪》中的香雪性格有相似之处,喜如坚持扒红薯换红围巾,香雪不畏艰辛得 到铅笔盒,都是她们相同性格的体现。

C. 小说采用第三人称,自由灵活地勾勒出人物的语言、情态,探寻人物的内心世界。

D. 小说最后写爹去赶集后,以喜如又到地里扒红薯去了结尾,这样的艺术处理既丰富了人物形 象,也增强了小说向上的力量。

8. 请结合文本第 10、11 段,分析喜如发现红薯数量变化后的心理活动。(4 分)

9. 读书小组要为此文写一则文学短评,经讨论,提出一组关键词:红围巾、劳动。请围绕其中一 个关键词写出你的短评思路。

(6 分)二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

子刘子,名禹锡,字梦得。其先汉景帝贾夫人子胜,封中山王,谥曰靖,子孙因封为中山人也。初,禹锡既冠,举进士,一幸而中试。间岁,又以文登吏部取士科,授太子校书。官司间旷,得以请告奉凊。是时少年,名浮于实,士林荣之。及丁先尚书忧,迫礼不死,因成痼疾。既免丧,相国扬州节度使杜公领徐泗,素相知,遂请为掌书记。

捧檄入告,太夫人曰:“吾不乐江淮间,汝宜谋之于始。”因白丞相以请,曰:“诺。”居数月而罢徐泗,而河路犹艰难,遂改为扬州掌书记。涉二年而道无虞,前约乃行,调补京兆渭南主簿。明年冬,擢为监察御史。

时上素被疾,至是尤剧。诏下内禅,自为太上皇,后谥曰顺宗。东宫即皇帝位是时太上久寝疾宰臣及用事者都不得召对宫掖事秘而建桓立顺功归贵臣。於是叔文首贬渝州,后命终死。宰相贬崖州。予出为连州,途至荆南,又贬朗州司马。居九年,诏征,复授连州。自连历夔、和二郡,又除主客郎中,分司东都。明年追入,充集贤殿学士。转苏州刺史,赐金紫。移汝州兼御史中丞。又迁同州,充本州防御长春宫使。后被足疾,改太子宾客,分司东都。又改秘书监分司。一年,加检校礼部尚书兼太子宾客。行年七十有一,身病之日,自为铭曰:不夭不贱,天之祺兮。重屯累厄,数之奇兮。天与所长,不使施兮。人或加讪,心无疵兮。寝于北牖,尽所期兮。葬近大墓,如生时兮。魂无不之,庸讵知兮。

(摘自《子刘子自传》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.东宫/即皇帝位/是时太上久寝疾/宰臣及用事者/都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

B.东宫即皇帝位/是时太上久寝疾/宰臣及用事者都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

C.东宫/即皇帝位是时太上久寝疾/宰臣及用事者都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

D.东宫即皇帝位/是时太上久寝疾/宰臣及用事者/都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.士科,即进士,在古代通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士。

B.捧檄,出自东汉人毛义的典故,常用来比喻一个人的孝心。

C.谋之于始的“谋”指谋划、商谋,与《鸿门宴》中“竖子不足与谋”的“蔽”相同。

D.谥,谥号。是人死之后,后人给予评价的文字,长短字数不定。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.刘禹锡应考进士,一次得中。又因文才经吏部取士科考试合格,被授予太子校书的官职

B.刘禹锡守丧期满后,由于和宰相、扬州节度使杜佑箱数,就经请求后去出任掌书记。

C.由于河路难走,刘禹锡改做扬州掌书记。道路畅通,调补为渭南县主簿。

D.因为新帝的猜疑心理,王叔文诏命赐死,韦执谊被贬到崖州,刘禹锡被贬为连州刺史。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)是时少年,名浮于实,士林荣之。

(2)不夭不贱,天之祺兮。重屯累厄,数之奇兮。

14.后人评价刘禹锡一生坎坷,请结合文本,概述他的坎坷所在。(3分)

(二) 古代诗歌阅读 (本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首词,完成下面小题。

阮郎归·湘天风雨破寒初①

秦观

湘天风雨破寒初,深沉庭院虚。丽谁②吹罢小单于③,超清夜祖。

乡梦断,旅魂孤,峥嵘岁又除。衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无。

注释:①此词写于宋绍圣三年,秦观被冠以私撰佛书的罪名,削秩贬官郴州。②丽谯:华丽的高楼。③小单于:唐代曲名,其音呜咽悲凉。

15.下列选项不符合原文内容的一项是(3分)( )

A.“湘天风雨破寒初”一句,描写满天风雨冲破了南方的严寒,似乎呼唤着春天的到来,词人枯寂的心也因此燃起了希望。

B.词人用词极为精审准确,“迢迢”突出夜之长;“清”突出夜之静,心之凉。写出了词人辗转难眠,思绪万千的情态。

C.“峥嵘岁又除”交代了词人年复一年流徙在外的处境,在阖家团圆的除夕,痛楚之情溢于言表。

D.尾句“衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无”两句运用对比和典故,含蓄委婉地表达了作者的哀苦之情。

16.本词与苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》均为人生失意之作,试比较二者在营造意境和抒发情感上有何不同。(6分)

(三) 名篇名句默写 (本题共 1 小题,6 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《短歌行》中用出自《诗经》的“ , ”两句,借写姑娘思念情人来表达渴慕贤才之意。

(2)登高望远容易引发诗人内心的复杂之情。年轻时的杜甫登泰山,抒发的是“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情;而晚年漂泊西南时再次登高,抒发的却是“ , ”的悲苦和孤独之情。

(3)陶渊明“不为五斗米折腰”的高尚品格为历代文人传颂,李白在《梦游天姥吟留别》中就化用这个典故,写到“ , ”,表达他对权贵的蔑视,对自由的追求。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

天地养万物。百年变迁,白洋淀的人们在这方水土中,从容地过着祖上传下来的生活。“天地之大德曰生,生生之谓易①”每种生命都是一个细节,细节又滋生细节,形成一种彼此共存相依的生物链的关系。夏天,红白相间,荷花亭亭;冬天,蹲下身,能听到水波推送冰块的声音,透过忽宽忽窄的冰缝看水下,几乎透明的浅灰色小鱼慢悠悠②其间。

费孝通在《乡土中国》里说,我们正在拥有越来越多的房子,但我们正在失去越来越多的家园。但白洋淀的万物不一样,它们都会让行走在白洋淀的任何一个地方的你知道这里仍然是我们的家园。成片芦苇和在③ 间轻轻摇过的渔舟,形成一幅自然的画卷。

白洋淀的生活,像是自然的恩赐。春季青芦吐翠,夏季红莲出水,秋季芦苇泛金,冬季水泊似玉。正如一位诗人所说:“白洋淀的广阔空间,就像是一个转动的钟表,在展示时间的流动。”——每个抵达白洋淀的人,都会感到这里似曾相识,像我们从小就熟悉的地方一样。水天一色,④ ,芦苇连接成片,雄浑、苍凉、壮阔的生命的诗意,写在这片大地上。在白洋淀,你能发现一种隐没已久的简朴的意味。这种简朴来自人与自然的和谐关系,对传统和历史的尊重和传承,还有日常生活的从容。

下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.①处的标点应该用逗号且应放在后引号外面。

B.包含语素“游”的词语“家族”有游荡、游弋、畅游等,②处填写“游弋”最合适。

C.③和④处都可以填写“烟波浩渺”这一成语。

D.白洋淀生态状况说明了在现代社会依然可保留“乡土社会”中的“家园”,并延续生态文明。

19.文中画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果(3分)

20.请将文中画波浪线的部分改成三个短句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面文字,完成下面小题。

《<诗经>记录的先秦爱情与民俗》一文中有这样一段话:“《诗经》距离我们不可谓不远,但如果回到生活, ① 。我们日常挂在嘴边的‘独领风骚’‘逃之夭夭’‘泾渭分明’这些词语便出自《诗经》的诗篇,我们时常赞美的夫妻和睦、上下和乐等都在《诗经》中有着深刻的体现。”此段文字中说“独领风骚”出自《诗经》,是值得商榷的。“风骚”一词确实与《诗经》有关。 ② ,“骚”指屈原的《离骚》,后用“风骚”借指诗文。然而《离骚》的问世时间远远晚于《诗经》成书时间,因此《诗经》的诗篇中不可能出现“风骚”一词,更不要说“独领风骚”了。“独领风骚”到底从何而来呢?清代赵翼的《论诗》中说:“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年。” ③ ,所以应用历史发展眼光来看,各个时代都有其标领文坛的人物,不必唯古人是从。其中“江山代有才人出,各领风骚数百年”成为广为传颂的千古名句。或许,“独领风骚”是仿这里的“各领风骚”而来。

21.下列各句中的引号,和文中“独领风骚”引号作用相同的一项是(3分)( )

A.冬天的土地上“白棉被”盖得越厚,春天麦子就长得越好。

B.从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上。

C.适当地改善自己的生活,岂但“你管得着吗”,而且是顺乎天理、合乎人情的。

D.人们从青蛙的眼睛得到启示,发明了“电子蛙眼”。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过20个字。(6分)

四、作文(共60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

俗话说:“万变守其本。”

哲学家说:“世界上唯一不变的是变化。”

诗人说:“古老的种子,它生命的胚芽蕴藏于内部,只是需要在新时代的土壤里播种。”

以上材料对我们颇具启示意义,请根据材料写一篇文章,体现你的感悟和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一语文答案

1. D 2. C 3. D

4. 农耕文明是指人们在长期农业生产实践中形成的,能够对农业生产及文化个性和特质产生影响,体现集体智慧的包括生产技术、生产关系、文化形态等要素的文化集成。

5.

①农耕文明作为中国优秀传统文化的主干成分,是中华民族生生不息、发展壮大的智慧源泉;

②农耕文明是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库,对现代社会发展具有独到的价值;

③农耕文明对健康人格培育具有重要意义,有利于人才培养,有利于形成优良社会风气。

【1题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

A.“进而造就出精耕细作式农业生产方式”错。材料一第三段提到“中华农耕文明与儒家文化及其他文化经过不断碰撞融合,形成了天人合一、以人为本、家国一体、天下为公、大同世界、和谐向善、诚信包容、尊尊亲亲等独特的文化内涵。这些文化内涵早已渗透进中国社会的方方面面,润物细无声般影响着中国人的生产生活”。并未讲述“造就出精耕细作式农业生产方式”。

B.“旨在重振农耕文明”错。原文是“农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库。因此,我们必须将其更好地传承和发扬下去”,应是“传承和发扬”而不是“重振”农耕文明。

C.“当务之急是加强大中小学劳动教育”错。材料二第二段“留住农耕人和培养农耕人,关键要在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。为此,要把乡村人才振兴纳入重要议事日程”,然后分别从四个方面提到人才振兴的问题,“加强大中小学劳动教育”是其中之一,并未提到是当务之急。

故选D。

【2题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

C.“现代社会所倡导推行的绿色、科学发展与农业文明孕育的内敛式生活方式如出一辙”错。绿色、科学发展与农业文明孕育的内敛式生活方式不尽相同。材料二中提到“农业文明孕育了内敛式自给自足的生活方式、文化传统、农政思想、乡村管理制度等”“农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库”,并未提及提及绿色、科学发展与其生活方式完全相同。

故选C。

【3题详解】

本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

D.“机动性强”错,农耕文明能够形成宅院村落,关注农事节气,稳定生产,所以流动性较小,不需要较强的机动性;游牧民族需要不断迁徙,才需要较强的机动性。

故选D。

【4题详解】

本题考查学生归纳内容要点,概括中心意思的能力。

文本中关于“农耕文明”的信息有:农耕文明不仅直接影响了农业生产,还间接影响并塑造了中华文化的个性和特质;农耕文明不仅包括农业生产技术,还包括相应的生产关系,以及由此产生的思想观念、生活礼俗、民族心理等文化形态;农耕文明是指人们在长期农业生产实践中形成的,能够对农业生产及文化个性和特质产生影响,体现集体智慧的包括生产技术、生产关系、文化形态等要素的文化集成。

注意下定义的格式:多采用判断单句的形式。其格式多为“×××(种概念)是×××的×××(属概念)”,如:农耕文明(种概念)是(判断词)……包括生产技术、生产关系、文化形态等要素(本质特征)的文化集成(属概念)。

【5题详解】

本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

由原文“农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库”可得出①农耕文明是中华民族生生不息、发展壮大的智慧源泉,和②农耕文明是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库,对现代社会发展具有独到的价值;

由原文“人的清静性格的形成,离不开农耕文明的熏陶”“农耕文明也有利于培育一个人的节俭性格”“农耕文明也有利于培育敬畏人格”,可概括得出结论③农耕文明对健康人格培育具有重要意义,有利于人才培养,有利于形成优良社会风气。

现代文阅读

6.C喜如将相亲失败归结为没有借到红围巾,是写出了喜如对自己的外表的不自信,写出了少女 的爱美之心,并不是自私愚昧。

7. A 文章开头“春风吹过,麦苗一直涌过看不见的地方”的环境描写,展现了乡村风景的自然美, 引出后文收割麦子和种红薯,与相亲的结果没有关系。

8.(4 分)

①生气不敢说,喜如发现红薯变少了很生气又不敢去问。

②怀疑,喜如怀疑是娘拿出来了,可是又不敢责备娘。

③赌气,中午吃饭时,喜如猜测娘肯定把她扒的红薯拉成了丝儿,为了赌气,坚决不吃红薯丝。

④羞愧,喜如晚上回来发现红薯又多了,猜测是父亲放的,为中午的行为感到羞愧。

(答对一条得 1 分,答对四条得4 分)

9.(6 分)

红围巾:①作为线索贯穿全文,写喜如借围巾不得、扒红薯换围巾、换回红围巾。②通过写红围巾 表现出了喜如的朴实、纯真和执着。③通过写红围巾突出了小说的主题,表现了乡村少女的自爱自 尊和对美好爱情的追求。

劳动:①小说的情节大部分在围绕扒红薯的劳动展开。②通过写喜如扒红薯的劳动,表现出了喜如 勤劳、质朴、善良的性格③劳动使喜如对美的认识完成了由追求外在美到追求内在美的转变,突出 了主题。(围绕“红围巾”或“劳动”答对一条得 2 分,答对三条得 6 分)

文言文阅读

10.B(3分)

11.C(3分)

12.D(3分)

13.(1)我当时年轻,名声超过实际,在读书人中享有盛誉。

(2)早亡也不卑贱,是天生的福分啊。多灾多难,是遭遇的不好啊。

14.①父亲去世后,自身也得了疾病。②新皇上任后,接连受贬谪。③满腹诗书却不受重用,天赋得不到发展。

【参考译文】

刘子名禹锡,字梦得。祖先是汉景帝贾夫人的儿子刘胜,受封为中山王,谥号为“靖”,子孙因此成为中山人。当初,我二十多岁,应考进士,幸而一次得中。第二年,又以文才经吏部取士科考试合格,被授予太子校书的官职。我官事清闲,有时间侍奉父母,问寒问暖。我当时年轻,名声超过实际,在读书人中享有盛誉。及至父亲去世,我迫于礼教而不敢轻死,因而得了久治不愈的病。我守丧期满后,正逢宰相、扬州节度使杜佑兼管徐州和泗州,由于我和他素来互相了解,就经请求后去出任掌书记。

我捧着任命的文书人告母亲,母亲说:“我不喜欢江淮一带地方,你从开始就要考虑到这一点。”我就禀告丞相,以请求照顾。丞相说:“可以。”我过了几个月离开了徐州、泗州,由于河路还难走,就改做扬州掌书记。过了两年,道路畅通,前约得以实行,我就调补为渭南县主簿。第二年冬天,我提升为监察御史。

皇帝经常遭遇疾病,到这时病情加剧。下诏让位,自为太上皇,死后谥为顺宗。太子李纯及皇帝位。这时太上皇的顺宗久病卧床,宰相、大臣和百官都不得召对。宫廷事情诡秘,像东汉桓帝和顺帝那样,拥立新君的功劳完全归于宦官。于是,王叔文首先被贬到渝州,后来又诏命赐死。宰相韦执谊被贬到崖州。我被贬为连州刺史,走到荆南,又被贬为朗州司马。过了九年,召回朝廷,复授连州刺史,自连州历任夔、和二州刺史,后升为主客郎中,分司东都。第二年追回入朝,充任集贤殿学士,转任苏州刺史,赐金印紫绶,改任汝州刺史兼御史中丞。又改任同州刺史,兼本州防御使、长春宫使。以后遭遇足疾,改为太子宾客,分司东都,又改任秘书监,分司东都。一年,加官检校礼部尚书兼太子宾客。活了七十一岁。在这患病的时候,自己写的铭文说:早亡也不卑贱,是天生的福分啊。多灾多难,是遭遇的不好啊。天赋的才能,不让我来施展啊。即使有人诽谤,我也问心无愧啊。躺在这窗子下,我到了终期啊。葬近祖坟,还像活着一样啊。灵魂无处不到,这怎能知道啊!

古代诗歌阅读

15.A

16.①秦词借助湘天风雨、庭院、丽谯、小单于、清夜、雁等意象,营造出凄清寂寥的意境。苏词则借大江、乱石、惊涛、巨浪等营造出雄伟壮阔的意境。②秦词抒发了羁旅思乡之情和

被贬后的孤独哀伤;苏词抒发了早生华发、壮志难酬的伤感,但表现出积极进取、豪迈旷达

的心境。(一点3分,共两点)

名篇名句默写

1.青青子衿 悠悠我心

2.万里悲秋常作客 百年多病独登台

3安能摧眉折腰事权贵 使我不得开心颜

语言文字运用Ⅰ

18.【答案】A【解析】A选项“应该用逗号且应放在后引号外面”错。应该用句号且应放在后引号里面。该句引文是一个完整的句子,是完全引用,句末点号放在引号内。

19.①将“白洋淀的广阔空间”比作“一个转动的钟表”,“时间的流动”指的是白洋淀的四季变换。②运用比喻手法突出白洋淀美丽的自然景色和良好的生态特点,表达作者对白洋淀的喜爱赞美之情。(每点2分,共4分,意思相近即可。给分点:有关“手法呈现”的分析2分;有关“手法效果”的分析2分。)

20.行走在白洋淀的任何一个地方,它们都会让你知道,这里仍然是我们的家园。

21.B【解析】文中“独领风骚”的引号表示强调;A项,“白棉被”是比喻,引号表示特殊含义;B项,“之”是火把排列的形状,用引号表示强调论述对象;C项,“你管得着吗”是引用他人话语,表引用;D项,“电子蛙眼”是对人类模仿蛙眼发明的物品的名称,表特殊称谓。

22.①就会发现《诗经》一直存在于文化之中。(就会发现《诗经》一直在我们的生活之中)(2分)②“风”指《诗经》中的《国风》。(2分)③这首诗旨在提倡诗歌创作要创新(这首诗反对机械模仿古人创作)。(2分)从内容上看,画横线的句子“为了……为了……为了……”运用了排比的修辞手法,从“劳苦同胞的翻身”“灿如朝花的明天”“为了创造崭新的世界”可以看出,先翻身,然后拥有明天,最后创造新的世界,三个句子意义一层层递进,由小到大,由近及远,逐一扩展开去。

从句式上看,采用排比的句式,形式整齐划一,且富有节奏感,三个“为了”构成反复,读起来琅琅上口;从表情达意上看,表意强烈,有助于表达战士驱散黑暗的决心。

写作

略

(

)

语文试卷

(考试时间:150分钟 试卷满分:150分)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

从远古神农氏开始,中华先祖就开始种稻、黍、稷、麦、菽五谷为食,制耒耜劳作工具为耕,种麻纺线成布为衣,磨制器物为家什,完成了从山上狩猎、水中渔猎到定居生活的转变,实现了从蒙昧到文明的过渡,开启了农耕文明之先河,这为中华民族生生不息、发展壮大提供了深厚的滋养。

农耕文明是世界上存在最为广泛的文化集成,是集体智慧的结晶。中国农耕文明集中升华了亿万民众的实践经验,反映了中华民族对人与自然之间关系、规律的认识和把握。农耕文明不仅包括农业生产技术,还包括相应的生产关系,以及由此产生的思想观念、生活礼俗、民族心理等文化形态。从中国特色的农事节气,到大道自然、天人合一的生态伦理;从各具特色的宅院村落,到巧夺天工的农业景观;从乡土气息的节庆活动,到丰富多彩的民间艺术:从父慈子孝的祖传家训,到诚信重礼的乡风民俗,无一不是中华农耕文明的鲜明标签和重要表现。

农耕文明不仅直接影响了农业生产,还间接影响并塑造了中华文化的个性和特质。聚族而居、精耕细作的农业文明孕育了内敛式自给自足的生活方式、文化传统、农政思想、乡村管理制度等。在漫长的发展历程中,中华农耕文明与儒家文化及其他文化经过不断碰撞融合,形成了天人合一、以人为本、家国一体、天下为公、大同世界、和谐向善、诚信包容、尊尊亲亲等独特的文化内涵。这些文化内涵早已渗透进中国社会的方方面面,润物细无声般影响着中国人的生产生活。

“日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。”“兴文盛礼乐,偃武息氓黎。”……品味着这些古老的歌谣,我们仿佛看到一幅绵延千年的农耕文明演变图景。在城市文明、工业文明快速发展的当代,古老的农耕文明并没有过时,反而愈发彰显出独到的价值和无穷的魅力。农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库。

因此,我们必须将其更好地传承和发扬下去。一方面,要善待历史的馈赠,切实发掘好、保护好优秀农耕文化遗产,积极培育乡土文化人才,支持农村地区优秀戏曲曲艺、少数民族,文化、民间文化等传承发展:另一方面,要积极运用现代文明的价值理念去滋养农耕文明,推动农耕文明创造性转化、创新性发展,不断提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明新气象。

(节选自《传承千年余韵,凝聚文明之光——中华农耕文明发展历程速览》)

材料二:

人的清静性格的形成,离不开农耕文明的熏陶。自然本质是清静的,长期自然清静环境的熏陶,必然有助于清静性格的形成。而清静对发展又具有重要意义。老子说:“清静为天下正。”农耕文明也有利于培育一个人的节俭性格。农业的产量较多地取决于自然的特点和规律,而大自然的供给总是有限量的,这对浪费必然是一种约束,会促使人在行为上更崇尚节俭。人性中质朴性格的形成,也离不开农耕文明的熏陶。大自然的朴实无华和厚重,必然更有利于养成人性的质朴厚道。农耕文明也有利于培育敬畏人格。大自然的神秘性和无私性,也为敬畏人格的形成提供了自然基础。

留住农耕人和培养农耕人,关键要在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。为此,要把乡村人才振兴纳入重要议事日程。一是要激活现有本地乡土人才,充分发挥本地乡土人才示范带动作用:二是要采取有效措施积极鼓励大学生到农村就业,要把一些高学历、懂技术、爱农业、在农村能留得住的人才吸引到农村来;三是要发挥好新乡贤作用,激励乡村成功人士致富思源,回报桑梓,积极投身家乡建设;四是要进一步加强大中小学劳动教育。

乡村文明是中华民族文明史的主体,村庄是这种文明的载体。新农村建设一定要走符合农村实际的路子,遵循乡村自身发展规律,充分体现农村特点,重视乡土味道,保留乡村风貌,留得住青山绿水,也留住乡愁。城乡一体化发展,完全可以保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件。要进一步加大对古镇、古村落、民族村寨、文物古迹、农业遗迹的保护力度。

乡村的非物质文化遗产彰显着中华民族的思想智慧和精神追求,对此,我们要把保护传承和开发利用有机结合起来,把优秀遗产和现代文明要素有机结合起来,赋予其新的时代内涵,让优秀传统文化在新时代展现新魅力和新风采。

(节选自《乡村全面振兴,必须守住农耕文明之魂》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A. 中华农耕文明与以儒家文化为代表的各类文化不断碰撞,进而造就出精耕细作式农业生产方式,形成内涵丰富的中华优秀传统文化。

B. 新时代乡村文化建设旨在重振农耕文明,既要传承保护好优秀农耕文化遗产,也要运用现代文明价值理念推动农耕文明创新性发展。

C. 新农村建设要加大农耕人的培养和引进力度,在乡村人才振兴中,当务之急是加强大中小学劳动教育,培养人们正确的劳动价值观。

D. 实现乡村振兴,既要在村庄建设上能留住乡愁,也要保护、开发、利用好乡村的非物质文化遗产,让活态的乡土文化能够传承下去。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A. 与原始渔猎生活相比,农耕生产代表了更为先进的生产力,是社会发展的一大进步。

B. 在高速发展的现代社会,中华民族传承几千年的农耕文明自然受到工业文明的冲击。

C. 现代社会所倡导推行的绿色、科学发展与农业文明孕育的内敛式生活方式如出一辙。

D. 两则材料之中都涉及要传承和发扬传统农耕文明,并赋予其新时代内涵的相关内容。

3. 根据材料内容,下列不符合农耕文明特征的一项是( )(3分)

A. 男耕女织

B. 耕读传家

C. 南稻北粟

D. 机动性强

4. 根据材料一的内容,给“农耕文明”下定义,不超过80个字。

5. 在快速发展的现代社会,为什么还要守住农耕文明之魂?请结合材料简要说明。(二)现代文阅读II(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

红 围 巾

刘庆邦

①喜如春天去相亲,到秋天还没有下文。喜如相亲是在一块麦地边。那时麦子刚起身,满地都 是绿的。春风吹过,麦苗一波一波地涌,从远方涌来,又向远方涌去,一直涌过看不见的地方。后 来,麦子黄了,割了。地里点上了玉米,栽上了红薯。再后来,玉米棒子掰了,红薯出了,地里变 得干干净净。这期间喜如一直在等,天天都在等。跟人家相过亲了,她觉得应该等到一点什么。可 半年都过去了,关于相亲的事,喜如没有得到什么确切的消息。

②四姑只说了那一两句话就完了,好像一下子就把那一章掀过去了。对于春天里的那件事情, 四姑的话不知为何那样节约。喜如当然不能问四姑,四姑不说,她就不听,四姑说多少,她只能听 多少。这是当闺女的规矩,也是当闺女的难处。地里是干净了,喜如心里一点都不干净。地里没庄 稼了,也没草了,她心里却像长了草。

③相过亲的喜如,好像一下子就长大了,好像换了一个人一样。喜如鼓足勇气对娘说:“娘, 我想要一条围巾。”长这么大了,这是她第一次张口跟娘要东西。娘说:“我是想给你买条围巾, 哪有钱呢!”喜如不说话了,她的嘴又撅了起来。还是那天去相亲前,娘说去村东头的五婶子家给她借一条围巾戴上。五婶子是刚娶到村不久的新媳妇。五婶子结婚那天,喜如去看过,五婶子头上的确戴过一条新围巾。那条围巾是大红的,把五婶子的脸都映红了。那天娘空手去,又空手回来了, 没借到围巾。娘去得晚了,五婶子的红围巾已被别人提前一天借走了。那人的闺女也是要去相亲, 也需要戴一条红围巾。喜如把自己相亲不成的原因最后归结到没借到围巾上。要是戴上一条围巾呢, 她的脸会显得红一些,好看一些,也许人家会看上她。

④娘见她像是生气了,替她想了一个办法,说要不然你去地里扒红薯吧,你扒的红薯,单独放 在一边,等攒够两筐,让你爹挑到集上卖了,卖的钱够买一条围巾了,就给你买围巾。

⑤当天下午,喜如就扛上钉耙,挎上荆条筐,到地里扒红薯去了。地里的红薯已经收过好几遍, 喜如放眼望去,见地里仍有几个人在不同的地方扒着。她往地中间走了走,找到一块无人扒过、又离别人较远的地方,开始扒,扒了一丈多远,没扒出一块红薯。她把粘在一起的湿土块都捣碎,万一哪一块泥土里包着一块红薯呢。可以说喜如每扒一钉耙都满怀希望,希望怀得像红薯一样大,像红薯一样红。可土一扒开,希望顿时破灭。

⑥太阳落下去了,有人用钉耙把挑起筐,回家转。喜如不想走,她扒到的红薯还太少。她往村 庄的方向看了看,见灰趴趴的庄子上冒出了炊烟,还隐约听到了拉风箱的呼啦声。欲哭的感觉又在 喜如心头升起来了。

⑦第二天,天还没有大亮,爹没起来,娘没起来,喜如就起来了。娘说天还不明,让她再睡一 会儿。她没有说话,扛上钉耙挎上筐就走了。走到门外,她听见爹对娘说:“喜如这闺女大了,知 道操心了。”爹说的话,喜如有点似懂非懂,知道操心,操什么心呢 不过她听出爹是在夸她。

⑧喜如埋下头来扒红薯,在土里发现了一条红头绳一样的细根。这样的细根,他们这里叫行条。她顺着行条往下扒,越扒行条越粗,喜如禁不住有些心跳,她预感到这下有戏了,行条尽头可能会带出一块较大的红薯。果然,喜如在二尺多深的地下扒到了一块红薯,这块红薯不算小,至少有一斤多重。红薯的颜色是嫩红的,嫩得像新生婴儿的皮肤一样。她对着红薯又看又闻,差点把红薯亲一口。接着,喜如又扒到了好几块红薯。那些红薯有烂的,也有完整的。看看,扒不到的时候,红薯不知在哪里躲着,一块儿红薯都不出来。难道水中的鱼儿爱成群结队,土中的红薯也喜欢扎堆儿不成!

⑨喜如把她扒来的红薯放在灶屋里,上面盖上一把干草,她扒回的红薯差不多有一筐了。如果 有两筐红薯就可以换一条围巾的话,目前她已经有了半条围巾。

⑩有一天中午,喜如从地里扒红薯回来,发现她的红薯少了。别看上面的干草还盖得好好的, 她一眼就看出红薯少了。而且,红薯少得很明显,只留下完整的,凡是烂的都没有了。喜如顿时很生气,这事不会是别人干的,一定是娘干的。娘难道就不知道,她每天起五更打黄昏,扒一点红薯有多难!但她没有去问娘,一问就显得跟这个家离心了,生分了。有一点她想到了,烂红薯容易坏, 不经放,娘可能是怕烂的红薯坏掉,就挑出来吃了。

中午饭,娘做的炒红薯丝儿。这证实了喜如的猜测,娘肯定把她扒的一部分红薯拉成了丝儿。为了赌气,也是为了抗议,喜如午饭没吃炒红薯丝儿,坚决不吃。她只喝了一碗稀饭就算了。晚上扒红薯回来,喜如发现她的红薯堆又有了变化。这次变化不是少了,而是多了。她认得出来,多出来的红薯都是完好无损的,不用说,这些多出来的红薯都是从他们家的红薯窖里转移出来,添加在她的红薯堆上的,有一点她吃不准,多出的红薯,不知是娘给她添上的,还是爹添上的。爹是个细心人,爹给她添红薯的可能性大些。爹不但把吃掉的红薯补充上了,还多添了不少红薯。这让喜如觉得有些惭愧,她中午不该不吃炒红薯丝儿,不该给娘脸子看。还好,她没把赌气的原因说出来, 没有跟娘吵架。要是跟娘吵了架,不知她会惭愧成什么样呢!

逢集这天,爹把她扒的红薯装了两大筐,准备挑到集上去卖。爹说,卖了红薯,买一条围巾, 保证没问题。

听了爹的话,喜如的脸一下子就红透了,恐怕比红围巾还红。

既然扒的红薯够买一条红围巾了,喜如就不必再去扒红薯了。可爹去赶集后,喜如又到地里 扒红薯去了。娘看在眼里,暗自纳闷儿,女儿家的心事让人猜不透,她为什么还去扒红薯呢

(有删改)

6. 下列对这篇小说相关内容的理解,不正确的一项是( )(3 分)

A. 喜如相亲的地方是麦地,村民们和喜如在红薯地里扒红薯,交代故事发生的地点。

B. 喜如不能问四姑相亲的结果,既写出了喜如的失落,同时也表现出封建乡土思想对喜如的禁 锢。

C. 喜如将相亲失败归结为没有借到红围巾,写出了喜如的自私愚昧。破烂的红薯被换成完好的 红薯,写出了家人对喜如的体贴和关心。

D. 作者聚焦于乡村田园中的女性,将少女的形象展现在我们眼前,如同山间小溪,带给读者一泓清凉。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3 分)

A. 文章开头写春风吹过,麦苗一波一波地涌,从远方涌来,又向远方涌去,一直涌过看不见的地方,暗示喜如相亲的失败。

B. 喜如与《哦,香雪》中的香雪性格有相似之处,喜如坚持扒红薯换红围巾,香雪不畏艰辛得 到铅笔盒,都是她们相同性格的体现。

C. 小说采用第三人称,自由灵活地勾勒出人物的语言、情态,探寻人物的内心世界。

D. 小说最后写爹去赶集后,以喜如又到地里扒红薯去了结尾,这样的艺术处理既丰富了人物形 象,也增强了小说向上的力量。

8. 请结合文本第 10、11 段,分析喜如发现红薯数量变化后的心理活动。(4 分)

9. 读书小组要为此文写一则文学短评,经讨论,提出一组关键词:红围巾、劳动。请围绕其中一 个关键词写出你的短评思路。

(6 分)二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

子刘子,名禹锡,字梦得。其先汉景帝贾夫人子胜,封中山王,谥曰靖,子孙因封为中山人也。初,禹锡既冠,举进士,一幸而中试。间岁,又以文登吏部取士科,授太子校书。官司间旷,得以请告奉凊。是时少年,名浮于实,士林荣之。及丁先尚书忧,迫礼不死,因成痼疾。既免丧,相国扬州节度使杜公领徐泗,素相知,遂请为掌书记。

捧檄入告,太夫人曰:“吾不乐江淮间,汝宜谋之于始。”因白丞相以请,曰:“诺。”居数月而罢徐泗,而河路犹艰难,遂改为扬州掌书记。涉二年而道无虞,前约乃行,调补京兆渭南主簿。明年冬,擢为监察御史。

时上素被疾,至是尤剧。诏下内禅,自为太上皇,后谥曰顺宗。东宫即皇帝位是时太上久寝疾宰臣及用事者都不得召对宫掖事秘而建桓立顺功归贵臣。於是叔文首贬渝州,后命终死。宰相贬崖州。予出为连州,途至荆南,又贬朗州司马。居九年,诏征,复授连州。自连历夔、和二郡,又除主客郎中,分司东都。明年追入,充集贤殿学士。转苏州刺史,赐金紫。移汝州兼御史中丞。又迁同州,充本州防御长春宫使。后被足疾,改太子宾客,分司东都。又改秘书监分司。一年,加检校礼部尚书兼太子宾客。行年七十有一,身病之日,自为铭曰:不夭不贱,天之祺兮。重屯累厄,数之奇兮。天与所长,不使施兮。人或加讪,心无疵兮。寝于北牖,尽所期兮。葬近大墓,如生时兮。魂无不之,庸讵知兮。

(摘自《子刘子自传》,有删改)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.东宫/即皇帝位/是时太上久寝疾/宰臣及用事者/都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

B.东宫即皇帝位/是时太上久寝疾/宰臣及用事者都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

C.东宫/即皇帝位是时太上久寝疾/宰臣及用事者都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

D.东宫即皇帝位/是时太上久寝疾/宰臣及用事者/都不得召对/宫掖事秘/而建桓立顺/功归贵臣/

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.士科,即进士,在古代通过最后一级中央政府朝廷考试者,称为进士。

B.捧檄,出自东汉人毛义的典故,常用来比喻一个人的孝心。

C.谋之于始的“谋”指谋划、商谋,与《鸿门宴》中“竖子不足与谋”的“蔽”相同。

D.谥,谥号。是人死之后,后人给予评价的文字,长短字数不定。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.刘禹锡应考进士,一次得中。又因文才经吏部取士科考试合格,被授予太子校书的官职

B.刘禹锡守丧期满后,由于和宰相、扬州节度使杜佑箱数,就经请求后去出任掌书记。

C.由于河路难走,刘禹锡改做扬州掌书记。道路畅通,调补为渭南县主簿。

D.因为新帝的猜疑心理,王叔文诏命赐死,韦执谊被贬到崖州,刘禹锡被贬为连州刺史。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)是时少年,名浮于实,士林荣之。

(2)不夭不贱,天之祺兮。重屯累厄,数之奇兮。

14.后人评价刘禹锡一生坎坷,请结合文本,概述他的坎坷所在。(3分)

(二) 古代诗歌阅读 (本题共 2 小题,9 分)

阅读下面这首词,完成下面小题。

阮郎归·湘天风雨破寒初①

秦观

湘天风雨破寒初,深沉庭院虚。丽谁②吹罢小单于③,超清夜祖。

乡梦断,旅魂孤,峥嵘岁又除。衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无。

注释:①此词写于宋绍圣三年,秦观被冠以私撰佛书的罪名,削秩贬官郴州。②丽谯:华丽的高楼。③小单于:唐代曲名,其音呜咽悲凉。

15.下列选项不符合原文内容的一项是(3分)( )

A.“湘天风雨破寒初”一句,描写满天风雨冲破了南方的严寒,似乎呼唤着春天的到来,词人枯寂的心也因此燃起了希望。

B.词人用词极为精审准确,“迢迢”突出夜之长;“清”突出夜之静,心之凉。写出了词人辗转难眠,思绪万千的情态。

C.“峥嵘岁又除”交代了词人年复一年流徙在外的处境,在阖家团圆的除夕,痛楚之情溢于言表。

D.尾句“衡阳犹有雁传书,郴阳和雁无”两句运用对比和典故,含蓄委婉地表达了作者的哀苦之情。

16.本词与苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》均为人生失意之作,试比较二者在营造意境和抒发情感上有何不同。(6分)

(三) 名篇名句默写 (本题共 1 小题,6 分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《短歌行》中用出自《诗经》的“ , ”两句,借写姑娘思念情人来表达渴慕贤才之意。

(2)登高望远容易引发诗人内心的复杂之情。年轻时的杜甫登泰山,抒发的是“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情;而晚年漂泊西南时再次登高,抒发的却是“ , ”的悲苦和孤独之情。

(3)陶渊明“不为五斗米折腰”的高尚品格为历代文人传颂,李白在《梦游天姥吟留别》中就化用这个典故,写到“ , ”,表达他对权贵的蔑视,对自由的追求。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

天地养万物。百年变迁,白洋淀的人们在这方水土中,从容地过着祖上传下来的生活。“天地之大德曰生,生生之谓易①”每种生命都是一个细节,细节又滋生细节,形成一种彼此共存相依的生物链的关系。夏天,红白相间,荷花亭亭;冬天,蹲下身,能听到水波推送冰块的声音,透过忽宽忽窄的冰缝看水下,几乎透明的浅灰色小鱼慢悠悠②其间。

费孝通在《乡土中国》里说,我们正在拥有越来越多的房子,但我们正在失去越来越多的家园。但白洋淀的万物不一样,它们都会让行走在白洋淀的任何一个地方的你知道这里仍然是我们的家园。成片芦苇和在③ 间轻轻摇过的渔舟,形成一幅自然的画卷。

白洋淀的生活,像是自然的恩赐。春季青芦吐翠,夏季红莲出水,秋季芦苇泛金,冬季水泊似玉。正如一位诗人所说:“白洋淀的广阔空间,就像是一个转动的钟表,在展示时间的流动。”——每个抵达白洋淀的人,都会感到这里似曾相识,像我们从小就熟悉的地方一样。水天一色,④ ,芦苇连接成片,雄浑、苍凉、壮阔的生命的诗意,写在这片大地上。在白洋淀,你能发现一种隐没已久的简朴的意味。这种简朴来自人与自然的和谐关系,对传统和历史的尊重和传承,还有日常生活的从容。

下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.①处的标点应该用逗号且应放在后引号外面。

B.包含语素“游”的词语“家族”有游荡、游弋、畅游等,②处填写“游弋”最合适。

C.③和④处都可以填写“烟波浩渺”这一成语。

D.白洋淀生态状况说明了在现代社会依然可保留“乡土社会”中的“家园”,并延续生态文明。

19.文中画横线的句子使用了比喻的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果(3分)

20.请将文中画波浪线的部分改成三个短句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面文字,完成下面小题。

《<诗经>记录的先秦爱情与民俗》一文中有这样一段话:“《诗经》距离我们不可谓不远,但如果回到生活, ① 。我们日常挂在嘴边的‘独领风骚’‘逃之夭夭’‘泾渭分明’这些词语便出自《诗经》的诗篇,我们时常赞美的夫妻和睦、上下和乐等都在《诗经》中有着深刻的体现。”此段文字中说“独领风骚”出自《诗经》,是值得商榷的。“风骚”一词确实与《诗经》有关。 ② ,“骚”指屈原的《离骚》,后用“风骚”借指诗文。然而《离骚》的问世时间远远晚于《诗经》成书时间,因此《诗经》的诗篇中不可能出现“风骚”一词,更不要说“独领风骚”了。“独领风骚”到底从何而来呢?清代赵翼的《论诗》中说:“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年。” ③ ,所以应用历史发展眼光来看,各个时代都有其标领文坛的人物,不必唯古人是从。其中“江山代有才人出,各领风骚数百年”成为广为传颂的千古名句。或许,“独领风骚”是仿这里的“各领风骚”而来。

21.下列各句中的引号,和文中“独领风骚”引号作用相同的一项是(3分)( )

A.冬天的土地上“白棉被”盖得越厚,春天麦子就长得越好。

B.从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上。

C.适当地改善自己的生活,岂但“你管得着吗”,而且是顺乎天理、合乎人情的。

D.人们从青蛙的眼睛得到启示,发明了“电子蛙眼”。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过20个字。(6分)

四、作文(共60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

俗话说:“万变守其本。”

哲学家说:“世界上唯一不变的是变化。”

诗人说:“古老的种子,它生命的胚芽蕴藏于内部,只是需要在新时代的土壤里播种。”

以上材料对我们颇具启示意义,请根据材料写一篇文章,体现你的感悟和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一语文答案

1. D 2. C 3. D

4. 农耕文明是指人们在长期农业生产实践中形成的,能够对农业生产及文化个性和特质产生影响,体现集体智慧的包括生产技术、生产关系、文化形态等要素的文化集成。

5.

①农耕文明作为中国优秀传统文化的主干成分,是中华民族生生不息、发展壮大的智慧源泉;

②农耕文明是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库,对现代社会发展具有独到的价值;

③农耕文明对健康人格培育具有重要意义,有利于人才培养,有利于形成优良社会风气。

【1题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

A.“进而造就出精耕细作式农业生产方式”错。材料一第三段提到“中华农耕文明与儒家文化及其他文化经过不断碰撞融合,形成了天人合一、以人为本、家国一体、天下为公、大同世界、和谐向善、诚信包容、尊尊亲亲等独特的文化内涵。这些文化内涵早已渗透进中国社会的方方面面,润物细无声般影响着中国人的生产生活”。并未讲述“造就出精耕细作式农业生产方式”。

B.“旨在重振农耕文明”错。原文是“农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库。因此,我们必须将其更好地传承和发扬下去”,应是“传承和发扬”而不是“重振”农耕文明。

C.“当务之急是加强大中小学劳动教育”错。材料二第二段“留住农耕人和培养农耕人,关键要在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。为此,要把乡村人才振兴纳入重要议事日程”,然后分别从四个方面提到人才振兴的问题,“加强大中小学劳动教育”是其中之一,并未提到是当务之急。

故选D。

【2题详解】

本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

C.“现代社会所倡导推行的绿色、科学发展与农业文明孕育的内敛式生活方式如出一辙”错。绿色、科学发展与农业文明孕育的内敛式生活方式不尽相同。材料二中提到“农业文明孕育了内敛式自给自足的生活方式、文化传统、农政思想、乡村管理制度等”“农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库”,并未提及提及绿色、科学发展与其生活方式完全相同。

故选C。

【3题详解】

本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

D.“机动性强”错,农耕文明能够形成宅院村落,关注农事节气,稳定生产,所以流动性较小,不需要较强的机动性;游牧民族需要不断迁徙,才需要较强的机动性。

故选D。

【4题详解】

本题考查学生归纳内容要点,概括中心意思的能力。

文本中关于“农耕文明”的信息有:农耕文明不仅直接影响了农业生产,还间接影响并塑造了中华文化的个性和特质;农耕文明不仅包括农业生产技术,还包括相应的生产关系,以及由此产生的思想观念、生活礼俗、民族心理等文化形态;农耕文明是指人们在长期农业生产实践中形成的,能够对农业生产及文化个性和特质产生影响,体现集体智慧的包括生产技术、生产关系、文化形态等要素的文化集成。

注意下定义的格式:多采用判断单句的形式。其格式多为“×××(种概念)是×××的×××(属概念)”,如:农耕文明(种概念)是(判断词)……包括生产技术、生产关系、文化形态等要素(本质特征)的文化集成(属概念)。

【5题详解】

本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

由原文“农耕文明不仅是中国优秀传统文化的主干成分,也是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库”可得出①农耕文明是中华民族生生不息、发展壮大的智慧源泉,和②农耕文明是新时代乡村文化振兴不可多得的资源宝库,对现代社会发展具有独到的价值;

由原文“人的清静性格的形成,离不开农耕文明的熏陶”“农耕文明也有利于培育一个人的节俭性格”“农耕文明也有利于培育敬畏人格”,可概括得出结论③农耕文明对健康人格培育具有重要意义,有利于人才培养,有利于形成优良社会风气。

现代文阅读

6.C喜如将相亲失败归结为没有借到红围巾,是写出了喜如对自己的外表的不自信,写出了少女 的爱美之心,并不是自私愚昧。

7. A 文章开头“春风吹过,麦苗一直涌过看不见的地方”的环境描写,展现了乡村风景的自然美, 引出后文收割麦子和种红薯,与相亲的结果没有关系。

8.(4 分)

①生气不敢说,喜如发现红薯变少了很生气又不敢去问。

②怀疑,喜如怀疑是娘拿出来了,可是又不敢责备娘。

③赌气,中午吃饭时,喜如猜测娘肯定把她扒的红薯拉成了丝儿,为了赌气,坚决不吃红薯丝。

④羞愧,喜如晚上回来发现红薯又多了,猜测是父亲放的,为中午的行为感到羞愧。

(答对一条得 1 分,答对四条得4 分)

9.(6 分)

红围巾:①作为线索贯穿全文,写喜如借围巾不得、扒红薯换围巾、换回红围巾。②通过写红围巾 表现出了喜如的朴实、纯真和执着。③通过写红围巾突出了小说的主题,表现了乡村少女的自爱自 尊和对美好爱情的追求。

劳动:①小说的情节大部分在围绕扒红薯的劳动展开。②通过写喜如扒红薯的劳动,表现出了喜如 勤劳、质朴、善良的性格③劳动使喜如对美的认识完成了由追求外在美到追求内在美的转变,突出 了主题。(围绕“红围巾”或“劳动”答对一条得 2 分,答对三条得 6 分)

文言文阅读

10.B(3分)

11.C(3分)

12.D(3分)

13.(1)我当时年轻,名声超过实际,在读书人中享有盛誉。

(2)早亡也不卑贱,是天生的福分啊。多灾多难,是遭遇的不好啊。

14.①父亲去世后,自身也得了疾病。②新皇上任后,接连受贬谪。③满腹诗书却不受重用,天赋得不到发展。

【参考译文】

刘子名禹锡,字梦得。祖先是汉景帝贾夫人的儿子刘胜,受封为中山王,谥号为“靖”,子孙因此成为中山人。当初,我二十多岁,应考进士,幸而一次得中。第二年,又以文才经吏部取士科考试合格,被授予太子校书的官职。我官事清闲,有时间侍奉父母,问寒问暖。我当时年轻,名声超过实际,在读书人中享有盛誉。及至父亲去世,我迫于礼教而不敢轻死,因而得了久治不愈的病。我守丧期满后,正逢宰相、扬州节度使杜佑兼管徐州和泗州,由于我和他素来互相了解,就经请求后去出任掌书记。

我捧着任命的文书人告母亲,母亲说:“我不喜欢江淮一带地方,你从开始就要考虑到这一点。”我就禀告丞相,以请求照顾。丞相说:“可以。”我过了几个月离开了徐州、泗州,由于河路还难走,就改做扬州掌书记。过了两年,道路畅通,前约得以实行,我就调补为渭南县主簿。第二年冬天,我提升为监察御史。

皇帝经常遭遇疾病,到这时病情加剧。下诏让位,自为太上皇,死后谥为顺宗。太子李纯及皇帝位。这时太上皇的顺宗久病卧床,宰相、大臣和百官都不得召对。宫廷事情诡秘,像东汉桓帝和顺帝那样,拥立新君的功劳完全归于宦官。于是,王叔文首先被贬到渝州,后来又诏命赐死。宰相韦执谊被贬到崖州。我被贬为连州刺史,走到荆南,又被贬为朗州司马。过了九年,召回朝廷,复授连州刺史,自连州历任夔、和二州刺史,后升为主客郎中,分司东都。第二年追回入朝,充任集贤殿学士,转任苏州刺史,赐金印紫绶,改任汝州刺史兼御史中丞。又改任同州刺史,兼本州防御使、长春宫使。以后遭遇足疾,改为太子宾客,分司东都,又改任秘书监,分司东都。一年,加官检校礼部尚书兼太子宾客。活了七十一岁。在这患病的时候,自己写的铭文说:早亡也不卑贱,是天生的福分啊。多灾多难,是遭遇的不好啊。天赋的才能,不让我来施展啊。即使有人诽谤,我也问心无愧啊。躺在这窗子下,我到了终期啊。葬近祖坟,还像活着一样啊。灵魂无处不到,这怎能知道啊!

古代诗歌阅读

15.A

16.①秦词借助湘天风雨、庭院、丽谯、小单于、清夜、雁等意象,营造出凄清寂寥的意境。苏词则借大江、乱石、惊涛、巨浪等营造出雄伟壮阔的意境。②秦词抒发了羁旅思乡之情和

被贬后的孤独哀伤;苏词抒发了早生华发、壮志难酬的伤感,但表现出积极进取、豪迈旷达

的心境。(一点3分,共两点)

名篇名句默写

1.青青子衿 悠悠我心

2.万里悲秋常作客 百年多病独登台

3安能摧眉折腰事权贵 使我不得开心颜

语言文字运用Ⅰ

18.【答案】A【解析】A选项“应该用逗号且应放在后引号外面”错。应该用句号且应放在后引号里面。该句引文是一个完整的句子,是完全引用,句末点号放在引号内。

19.①将“白洋淀的广阔空间”比作“一个转动的钟表”,“时间的流动”指的是白洋淀的四季变换。②运用比喻手法突出白洋淀美丽的自然景色和良好的生态特点,表达作者对白洋淀的喜爱赞美之情。(每点2分,共4分,意思相近即可。给分点:有关“手法呈现”的分析2分;有关“手法效果”的分析2分。)

20.行走在白洋淀的任何一个地方,它们都会让你知道,这里仍然是我们的家园。

21.B【解析】文中“独领风骚”的引号表示强调;A项,“白棉被”是比喻,引号表示特殊含义;B项,“之”是火把排列的形状,用引号表示强调论述对象;C项,“你管得着吗”是引用他人话语,表引用;D项,“电子蛙眼”是对人类模仿蛙眼发明的物品的名称,表特殊称谓。

22.①就会发现《诗经》一直存在于文化之中。(就会发现《诗经》一直在我们的生活之中)(2分)②“风”指《诗经》中的《国风》。(2分)③这首诗旨在提倡诗歌创作要创新(这首诗反对机械模仿古人创作)。(2分)从内容上看,画横线的句子“为了……为了……为了……”运用了排比的修辞手法,从“劳苦同胞的翻身”“灿如朝花的明天”“为了创造崭新的世界”可以看出,先翻身,然后拥有明天,最后创造新的世界,三个句子意义一层层递进,由小到大,由近及远,逐一扩展开去。

从句式上看,采用排比的句式,形式整齐划一,且富有节奏感,三个“为了”构成反复,读起来琅琅上口;从表情达意上看,表意强烈,有助于表达战士驱散黑暗的决心。

写作

略

(

)

同课章节目录