语文统编版必修下册8.《中国建筑的特征》课件(共37张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版必修下册8.《中国建筑的特征》课件(共37张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-07 08:40:09 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

梁思成

导语

乐高积木深受大小朋友们的喜爱,相信同学们都玩过。那大家有没有玩过中国传统建筑主题的乐高积木呢?如果你是中国古代建筑积木的设计师,你如何设计一款中国古建筑积木玩具?今天,让我们一起走近梁思成,走近《中国建筑的特征》。当我们学习完这篇文章,或许会有一些灵感。

壹

自主学习

(一)作者简介 梁思成(1901—1972),广东新会人,建筑学家、建筑史学家、建筑教育家。1901年出生于日本东京,1972年1月病逝于北京。他是中华人民共和国国徽的主要设计人,并领导和参与了人民英雄纪念碑的设计,创办了清华大学建筑系。梁思成在建筑理论上有突出建树,在古建筑保护等方面也做出了重要贡献。

(二)写作背景本文写于1954年。建国之初,随着北京新城建设的开展,古城的城墙和城门也随之面临被拆除的命运。为此梁思成奔走呼吁中国建筑的个性乃我民族之性格。一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象。在北京城墙存废的辩论会上,他说,拆城墙如同抽他的筋、剥他的皮一样。梁思成曾向中央政府谏言在西郊建新北京,以保护北京古建筑和城墙。然而,他的呼吁无济于事,城墙被拆了,随后代表老北京的城楼和牌坊也被拆除了对古建筑的大规模拆除开始蔓延。在明清古城墙被拆毁时,梁思成与林徽因抚转痛哭。梁思成先生本人也因提倡以传统形式保护北京古城而多次遭到批判。中国建筑的个性乃即我民族之性格。———梁思成《中国建筑史》

(三)关于题目 “中国建筑的特征”,偏正短语,简洁、严密、醒目、层次分明。中心词“特征”二字统摄全文,是关键的信息点,指事物作为标志的显著特色,交代了作者研究和写作的范围。

(四)自然科学小论文特点:一是“小”。同正规学术论文相比,自然科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。二是科学性。自然科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意地猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密,合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文好坏的重要标准。要在自然科学小论文里提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而能给人以一定的启发。

(五)读准字音墁地(màn) 帷幕(wéi) 接榫(sǔn) 穹窿(lónɡ) 如翚斯飞(huī)

额枋(fānɡ)脊吻(wěn) 琉璃(liú) 轮廓(kuò) 水榭(xiè) 殷(yān)红 殷(yīn)实

切削(xiāo) 削(xuē)弱

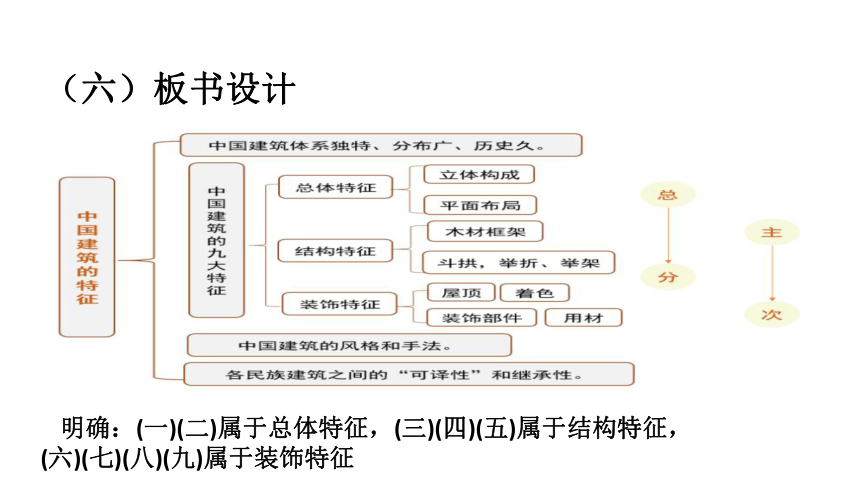

(六)板书设计

明确:(一)(二)属于总体特征,(三)(四)(五)属于结构特征,(六)(七)(八)(九)属于装饰特征

贰

合作学习

1.怎样理解作者提出的中国建筑的“文法”?为了说明这种“文法”,作者列举了哪些事例?请举例说明。

这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的风格和手法。中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并且为匠师们所遵守,为人们所承认,成了法式,成为人们沿用的惯例。

2.文章中说的建筑的“词汇”指的是什么?这样写的好处是什么?

“词汇”指的是建筑的材料。这是比喻的说法,使得说明生动,让读者易于接受。本文用“文法”来比喻建筑的“规矩”,用“词汇”比喻建筑的材料,让人们能过熟悉的文章组成来理解建筑中的各种法式和材料的使用。

3.“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”这种“拘束性和“灵活性”表现在哪里?用了哪些修辞手法?

“拘束性”指建筑物必须严格遵守一定的“文法”,即惯例,但是可以在惯例下出现不同的样式。这种特点体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯的风格,又具的独特性。用了比喻/类比的修辞手法。所谓类比,即是用性质相同或相似的两种事物进行比较的说明方法。

4.怎样理解作者提出的各民族之间的“可译性”?

用“语言和文字”为喻,各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出的形式却有很大的不同,恰似不同民族的语言,表达同一意思,语言形式却不相同。所谓的“可译性”是指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

5.理解 “文法”、“词汇”、“可译性”。

中国建筑“文法”是中国建筑几千来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有定规,有“拘束性”,但也有它的灵活性,在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,又具有独特的个性。中国建筑“词汇”是指中国建筑中如一轩一楼等那些相对独立的建筑个体,如同“词汇”遵循“文法”构成文章一样,它们能遵循中国建筑法式组织起来,形成建筑的整体。“可译性”指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。分析这些比喻的表达作用,形象生动地表达出建筑的特点:规则性、独创性、情感性。

叁

教考融合

(一)阅读下面的文字,完成1~5题。材料一: 建筑之始,本无所谓一定形式,更无所谓派别。所谓某系或某派建筑,其先盖完全由于当时彼地的人情风俗、政治情况之情形,气候及物产材料之供给,和匠人对于力学知识、技术巧拙之了解等复杂情况总影响所产生。一系建筑之个性,犹如一个人格,莫不是同时受父母先天的遗传和后天朋友师长的教益而形成的。中国的建筑,在中国整个环境影响之下,虽各个时代各有其特征,其基本的方法及原则,却始终一贯。数千年来的匠师们,在他们自已的潮流内顺流而下,如同欧洲中世纪的匠师们一样,对于他们自已及他们的作品都没有一种自觉。

19世纪末叶及20世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方坚船利炮之下以后,中国却忽然到了“凡是西方的都是好的”段落,又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏,如郎世宁辈在圆明园建造西洋楼等事为先驱,于是“洋式楼房”“洋式门面”如雨后春笋,酝酿出光宣以来建筑界的大混乱。正在这个时期,有少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家,在香港、上海、天津……乃至许多内地都邑里,将他们的希腊罗马哥特等式样,似是而非地移植过来。同时还有早期的留学生,敬佩西洋城市间的高楼霄汉,帮助他们移植这种艺术。这可说是中国建筑术由匠人手中升到“士大夫”手中之始;但是这几位先辈留学建筑师,多数对于中国式建筑根本鄙视。近来虽然有人对于中国建筑有相当兴趣,但也不过取一种神秘态度,或含糊地骄傲地用些抽泉字句来对外人颂扬它;至于其结构上的美德及真正艺术上的成功,则仍非常缺乏了解。现在中国各处“洋化”过的旧房子,竞有许多将洋式的短处,替代中国式的长处,成了兼二者之短的“低能儿”,这些亦正可表示出他们对于中国建筑的不了解态度。

欧洲大战以后,艺潮汹涌,近来风行欧美的“国际式”新建筑,承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位。这些“国际式”建筑,名目虽然笼统,其精神观念,却是极诚实的。这种建筑现在已传到中国各通商口岸,许多建筑师又全在抄袭或模仿那种形式。但是对新建筑有真正认识的人,都应知道现代最新的构架法,与中国固有建筑的构架法,所用材料虽不同,基本原则却一样——都是先立骨架,次加墙壁的。这并不是他们故意抄袭我们的形式,乃因结构使然。我们若是回顾我们古代建筑,它们的每个部分莫不是内部结构坦率的表现,正合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。这样两种不同时代不同文化的艺术,竟融洽相类似,在文化史中确是有趣的现象。

我们这个时期,正该是中国建筑因新科学、材料、结构而又强旺更生的时期,也是中国新建筑师产生的期。他们在文化上的地位是他们知道的;他们对于他们的工作是依其意向而设计的;他们并不像古代的匠师,盲目地在海中漂泊,他们自己把定了舵,向着一定的目标走。我认为,他们是最有希望的。 (摘编白梁思成《中国建筑的希望》)

材料二: 中国的建筑从古以来,都是许多劳动者,为解决生活中一项主要的需要,在不自觉中的集体创作。许多不知名的匠师们,累积世世代代的传统经验,在各个时代中不断地努力,形成了中国的建筑艺术。他们的名字,除了少数因服务于统治阶级而得留名于史籍者外,还有许多因杰出的技术,为一般人民所尊敬,或为文学家所记述,或在建筑物旁边碑石上留下名字。 人民传颂的建筑师,第一名我们应该提出鲁班。他是公元前第七或第六世纪的人物。能建筑房屋、桥梁、车舆,以及日用的器皿,他是“巧匠”的典型,二千多年来,他被供奉为木匠之神。著名画家而兼能设计并营造建筑的,宋朝有郭忠恕为宋太宗建宫中的大图书馆。

在清朝二百六十余年间,北京皇室的建筑师成了世袭的职位。在十七世纪末年,一个南方匠人雷发达应募来北京参加营建宫殿的工作,因为技术高超,很快就被提升担任设计工作。从他起一共七代,直到清朝末年,主要的皇室建筑,如宫殿、皇陵、圆明园、颐和园等都是雷氏负责的。这个世袭的建筑师家族被称为“样式雷”。 二十世纪以来,欧洲建筑被帝国主义侵略者带入中国,所以出国留学的学生有一小部分学习欧洲系统的建筑师。他们用欧美的建筑方法,为半殖民地及封建势力的中国建筑了许多欧式房屋。但到公元1920年前后,随着革命的潮流,开始有了民族意识的表现。其中最早的一个吕彦直,他是孙中山陵墓的设计者。那个设计有许多缺点,无可否认是不成熟的,但它是由崇尚欧化的风气中回到民族形式的表现。那时已有少数的大学成立了建筑系,以训练中国新建筑师为目的。建筑师们一方面努力于新民族形式之创造,一方面努力于中国古建筑之研究。解放后,在毛泽东思想领导下,遵循共同纲领所指示的方向,正在开始的文化建设的高潮里,新中国建筑的创造已被认为是一种重要的工作。建筑师已在组织自己的中国建筑工程学会研究他们应走的道路,准备在大规模建设时,为人民的新中国服务。 (摘编自梁思成《中国建筑与中国建筑师》

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )A.在中国整个环境影响之下,各个时代的中国建筑各有其特征,同时又具有始终一贯的基本方法和原则。B.19世纪末叶及20世纪初年,少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家似是而非地移植了希腊罗马哥特等式样。C.中国古代建筑内部结构坦率,合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。“国际式”新建筑与中国古代建筑之间具有相似点。D.许多劳动者为解决生活中的一项主要需要,不暴名利,累积经验,不断努力,集体创作了中国的建筑艺术。

D 【解析】“不慕名利”无中生有,原文表述是“许多不知名的匠师们,累积世世代代的传统经……形成了中国的建筑艺术”。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )A.可能受当时彼地的人情风俗政治情况等复杂情况的影响,中国的一些建筑可以分类并形成某系或某派的建筑。B.“洋式楼房”“洋式门面”的涌现酝酿出光宜以来建筑界的大混乱,是因为之前已有帝王骄奢好奇的游戏。C.几位先辈留学建筑师鄙视中国式建筑,虽然有人对中国建筑产生了兴趣,但也不过取一种神秘态度。D.皇室的建筑师是世袭职位。直到清代末年,主要的皇室建筑,如官殿、圆明园等都是雷氏负责的。

A【解析】B项,“是因为之前已有帝王骄奢好奇的游戏"以偏概全,原文表述是“"19世纪末叶及20世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方坚船利炮之下以……又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏……”;C项,“几位先辈留学建筑师鄙视中国式建筑”扩大了范围,原文表述是“但是这几位先辈留学建筑师,多数对于中国式建筑根本鄙视";D项,“皇室的建筑师是世袭职位"曲解文意.原文表述是“在清朝二百六十余年间,北京皇室的建筑师成了世袭的职位”。

3.下列选项中,可以作为论据支持材料二中“著名画家而兼能设计并营造建筑”观点的一项是( )A.隋朝画家展子虔,他的《游春图》对建筑环境的整体营造,令其更像是一幅建筑设计的效果图。B.《文成公主降著图》的画作者阎立德,对工艺、绘画造诣颇深,曾受命营造唐高祖山陵,督造翠微宫等。C.张择端的《清明上河图》,横跨汴水两岸的木结构虹桥,代表着中国古代桥梁建筑史上一个辉煌的顶点。D.宋徽宗的《瑞鹤图》,画中白鹤下方,几乎可以看清宣德门殿脊上的片片灰瓦,檐下木质斗拱的紧凑结构。

B【解析】其他三项都只是画作中涉及到建筑,不属于“著名画家而兼能设计并营造建筑”的范時。

4.请简要分析材料一的论证思路。

①首先提出中国的建筑各个时代各有其特征,但其基本的方法及原则始终一贯的观点;

②然后阐述社会上崇洋媚外的风气及一些建筑师对待中国建筑的不了解态度;

③接着分析“国际式'新建筑”的内涵及其特点,其构架法与中国建筑的构架法方面的异同;

④最后指出中国建筑富有希望。

5.请结合两则材料,简要概括在梁思成看来中国建筑师应该选择怎样的发展方向。

①对中国建筑应采取正确的态度.充分了解中国建筑,博采各方之长;

②认清建筑师在文化上的地位,依其意向进行设计,向着一定的目标走;

③继续累积世世代代的传统经验,不断地努力,丰富中国的建筑艺术;

④现代中国建筑师要努力研究中国古代建筑,创造新民族形式的中国建筑。

(二)阅读下面的文字,完成1~5题。材料一 建筑的“文法”有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。也如同做文章一样,在文法的拘束性之下,仍可以有许多体裁,有多样性的创作,如文章之有诗、词、歌、赋、论著、散文、小说等等。建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。“大文章”如宫殿、庙宇等等,“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。文字上有一面横额,一副对子,纯粹做点缀装饰用的。建筑也有类似的东西,如在路的尽头的一座影壁,或横跨街中心的几座牌楼等等。它们之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特色,就是因为它们都是用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“文法”所组织起来的。运用这“文法”的规则,为了不同的需要,可以用极不相同的“词汇”构成极不相同的体形,表达极不相同的情感,解决极不相同的问题,创造极不相同的类型。

这种“词汇”和“文法”到底是什么呢?归根说来,它们是从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规删和惯例。它们是智慧的结晶,是劳动和创造成果的总结。它们不是一人一时的创作,而是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。 由这“文法’和“词汇”组织而成的这种建筑形式,既经广大人民所接受,为他们所承认、所喜爱,虽然原先是从木材结构产生的,但它们很快地就越过材料的限制,同样运用到砖石建筑上去,以表现那些建筑物的性质,表达所要表达的情感。这说明为什么在中国无数的建筑上都常常应用原来用在木材结构上的“词汇’和“文法”。这条发展的途径,中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料。在中国,则因很早就创造了先进的科学的梁架结构法,把它发展到高度的艺术和技术水平,所以虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也被采用为主要结构方法。这样的框架实在为我们的新建筑的发展创造了无比有利的条件。

在这里,我打算提出一个各民族的建筑之间的“可译性”的问题。 如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的“词汇”和“文法”来处理它们的。简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶。例如热河普陀拉的一个窗子,就与无数文艺复兴时代的窗子“内容”完全相同,但是各用不同的“词汇”和“文法”,用自己的形式把这样一句“话”说出来了。又如天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽然大小不同,基本上是同一体裁的“文章”。又如罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,罗马的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质、同样处理的市容点缀。这许多例子说明各民族各有自己不同的建筑手法,建造出来各种各类的建筑物,就如同不同的民族使用不同的文字所写出来的文学作品和通俗文章一样。 我们若想用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们新中国的建筑,我们就必须首先熟悉自己建筑上的“文法”和“词汇”,否则我们是不可能写出一篇中国“文章”的。 (节选自梁思成《中国建筑的特征》)

材料二: 我国古代建筑的类型丰富多彩。举凡宫殿坛庙、陵墓寺观、祠堂会馆、民居宅地、城市村镇、桥梁堤坝以及亭台楼阁、斋堂轩榭等,莫不各具特色……但是进入21世纪以来,随着社会的发展、科技的进步。经济第一的观念逐渐在人们的头脑中蔓延,大的文化背景成了影响建筑发展的主要因素,世界各地出现了“国际式”文化取代地域性文化的现象,地域性的传统文化面临着严峻的考验。 中国的建筑文化也随着改革开放的发展正在受着猛烈的冲击。传统而精美的木工手艺渐渐消失,钟灵毓秀的庭院式住宅被清一色的钢筋混凝土堆叠的建筑所代替,中国传统的建筑文化真的落后到这种地步,这种完全不能适应社会发展的地步了吗?我们应该明白不论历史文化还是建筑文化,它们的久远都是衡量历史珍贵性的重要标志。 尤其是这些生长于本土的建筑文化,它们之所以能长存这么久,就是因为它们在适应当地的气候、维护自然生态环境平衡、运用当地技术以及体现可持续发展方面均有自身的优点,它是与当地环境和谐相处中形成的,我们应该改良、应该吸纳未来文化的影响,但这不是我们抛弃祖先留给我们遗产的理由。 (选自吴曾丽《构建21世纪的建筑与文化观念》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )A.“文法”指建筑物上的构件与构件、构件和它们的加工装饰、个别建筑物和个别建筑物之间都有一定的处理方法和相互关系。B.材料一把建筑与做文章相类比,又采用打比喻、举例子、作比较的说明方法,浅显形象地说明中国建筑的特性和特色。C.材料二中认为,进入21世纪,“国际式”文化对地域性的传统文化构成严峻考验,中国的建筑文化正在受着猛烈的冲击。D.传统精美的木工手艺渐渐消失,钟灵毓秀的庭院式住宅被清一色的钢筋混凝土堆叠的建筑所代替,这是优胜劣汰的必然结果。

D【解析】“这是优胜劣汰的必然结果”于文无据,原文的本义是说在改革开放的发展中,中国建筑受到猛烈冲击,出现了传承的危机,而非全盘否定传统建筑工艺和形式。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )A.中国建筑的“词汇”和“文法”是劳动和创造成果的总结,不仅是一人一时的创作,也是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。B.中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,原本都是从木结构开始的。C.各民族各有自己不同的建筑手法,建造出来各种各类的建筑物,但仍能满足同样的需要,解决同样的问题,表达同样的情感。D.历史文化还是建筑文化的久远是衡量历史珍贵性的重要标志,我们对待多方面有自身优点的中国建筑文化,应该在改良、吸纳中传承。

A【解析】原文是说“不是一人一时的创作,而是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物”,逻辑关系错误。

3.“窗”在古人诗意的表达中,也表明窗子“可译性”的功用,如“复见窗户明”指出可译性“透明”功用。下列诗词句,表明“可译性”功用不相同的一项是( )A.窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。——【唐】杜甫《绝句》)B.腾烟透窗户,飞焰生栾栌。 ——【唐】刘禹锡《武陵观火诗》)C.篱菊岩花俱秀发,清氛不断来窗户。——【宋】向子諲(yīn)《满江红 雁阵横空》D.窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。 ——【宋】范成大《喜晴》)

【解析】C项,描写词句写的是窗子的通气功用。其余三项均写的是窗的观景功用。

4.材料一说,“建筑的‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性”,这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?请简要说明。

“拘束性”即建筑发展史上长期积淀下来的、为人们所遵守的基本思路和传统模式。“灵活性”强调了设计与建筑过程中建筑师可以发挥的主动性和创造性。

5.“崇洋”是中国建筑的乱象一,复制国外地标性建筑的山寨之作在不少城镇粉墨登场;我国四大一线城市2006年以来兴建的19座大型地标建筑中,主设计师为外国人的达15座之多,我国俨然成为国外建筑设计师建筑理念的“试验场”。结合材料,谈谈你对当下中国建筑的建议。

①熟悉、承认并遵守从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验的规删和惯例(或:熟悉、承认并遵守中国建筑上的“文法”和“词汇”),用建筑上的优良传统来建造适合于今天中国的建筑。

②利用各民族建筑之间的“可译性”,吸纳外来文化;顺应未来文化的影响,中国建筑应该改良。

梁思成

导语

乐高积木深受大小朋友们的喜爱,相信同学们都玩过。那大家有没有玩过中国传统建筑主题的乐高积木呢?如果你是中国古代建筑积木的设计师,你如何设计一款中国古建筑积木玩具?今天,让我们一起走近梁思成,走近《中国建筑的特征》。当我们学习完这篇文章,或许会有一些灵感。

壹

自主学习

(一)作者简介 梁思成(1901—1972),广东新会人,建筑学家、建筑史学家、建筑教育家。1901年出生于日本东京,1972年1月病逝于北京。他是中华人民共和国国徽的主要设计人,并领导和参与了人民英雄纪念碑的设计,创办了清华大学建筑系。梁思成在建筑理论上有突出建树,在古建筑保护等方面也做出了重要贡献。

(二)写作背景本文写于1954年。建国之初,随着北京新城建设的开展,古城的城墙和城门也随之面临被拆除的命运。为此梁思成奔走呼吁中国建筑的个性乃我民族之性格。一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象。在北京城墙存废的辩论会上,他说,拆城墙如同抽他的筋、剥他的皮一样。梁思成曾向中央政府谏言在西郊建新北京,以保护北京古建筑和城墙。然而,他的呼吁无济于事,城墙被拆了,随后代表老北京的城楼和牌坊也被拆除了对古建筑的大规模拆除开始蔓延。在明清古城墙被拆毁时,梁思成与林徽因抚转痛哭。梁思成先生本人也因提倡以传统形式保护北京古城而多次遭到批判。中国建筑的个性乃即我民族之性格。———梁思成《中国建筑史》

(三)关于题目 “中国建筑的特征”,偏正短语,简洁、严密、醒目、层次分明。中心词“特征”二字统摄全文,是关键的信息点,指事物作为标志的显著特色,交代了作者研究和写作的范围。

(四)自然科学小论文特点:一是“小”。同正规学术论文相比,自然科学小论文的选题较小,内容较浅,因而篇幅也不长。二是科学性。自然科学小论文的材料,应当是真实可靠的,不允许夸大或虚构;观点应当是在经过细致的思考与研究后实事求是地提出来的,而不是任意地猜测或臆断;语言应当准确、清晰、严密,合乎逻辑,不能模棱两可、含糊费解、粗疏缺漏。三是创造性。是否具有一定的创造性,是衡量自然科学小论文好坏的重要标准。要在自然科学小论文里提出自己在观察、调查或考察中获得的新发现,在实验或制作中运用的新方法,在科技活动中得到的新成果,在深入钻研某种科学知识中积累的新见解,从而能给人以一定的启发。

(五)读准字音墁地(màn) 帷幕(wéi) 接榫(sǔn) 穹窿(lónɡ) 如翚斯飞(huī)

额枋(fānɡ)脊吻(wěn) 琉璃(liú) 轮廓(kuò) 水榭(xiè) 殷(yān)红 殷(yīn)实

切削(xiāo) 削(xuē)弱

(六)板书设计

明确:(一)(二)属于总体特征,(三)(四)(五)属于结构特征,(六)(七)(八)(九)属于装饰特征

贰

合作学习

1.怎样理解作者提出的中国建筑的“文法”?为了说明这种“文法”,作者列举了哪些事例?请举例说明。

这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语说明中国建筑的风格和手法。中国建筑的“文法”是指中国的建筑都有一定的风格和手法,并且为匠师们所遵守,为人们所承认,成了法式,成为人们沿用的惯例。

2.文章中说的建筑的“词汇”指的是什么?这样写的好处是什么?

“词汇”指的是建筑的材料。这是比喻的说法,使得说明生动,让读者易于接受。本文用“文法”来比喻建筑的“规矩”,用“词汇”比喻建筑的材料,让人们能过熟悉的文章组成来理解建筑中的各种法式和材料的使用。

3.“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”这种“拘束性和“灵活性”表现在哪里?用了哪些修辞手法?

“拘束性”指建筑物必须严格遵守一定的“文法”,即惯例,但是可以在惯例下出现不同的样式。这种特点体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯的风格,又具的独特性。用了比喻/类比的修辞手法。所谓类比,即是用性质相同或相似的两种事物进行比较的说明方法。

4.怎样理解作者提出的各民族之间的“可译性”?

用“语言和文字”为喻,各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出的形式却有很大的不同,恰似不同民族的语言,表达同一意思,语言形式却不相同。所谓的“可译性”是指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

5.理解 “文法”、“词汇”、“可译性”。

中国建筑“文法”是中国建筑几千来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有定规,有“拘束性”,但也有它的灵活性,在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,又具有独特的个性。中国建筑“词汇”是指中国建筑中如一轩一楼等那些相对独立的建筑个体,如同“词汇”遵循“文法”构成文章一样,它们能遵循中国建筑法式组织起来,形成建筑的整体。“可译性”指各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。分析这些比喻的表达作用,形象生动地表达出建筑的特点:规则性、独创性、情感性。

叁

教考融合

(一)阅读下面的文字,完成1~5题。材料一: 建筑之始,本无所谓一定形式,更无所谓派别。所谓某系或某派建筑,其先盖完全由于当时彼地的人情风俗、政治情况之情形,气候及物产材料之供给,和匠人对于力学知识、技术巧拙之了解等复杂情况总影响所产生。一系建筑之个性,犹如一个人格,莫不是同时受父母先天的遗传和后天朋友师长的教益而形成的。中国的建筑,在中国整个环境影响之下,虽各个时代各有其特征,其基本的方法及原则,却始终一贯。数千年来的匠师们,在他们自已的潮流内顺流而下,如同欧洲中世纪的匠师们一样,对于他们自已及他们的作品都没有一种自觉。

19世纪末叶及20世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方坚船利炮之下以后,中国却忽然到了“凡是西方的都是好的”段落,又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏,如郎世宁辈在圆明园建造西洋楼等事为先驱,于是“洋式楼房”“洋式门面”如雨后春笋,酝酿出光宣以来建筑界的大混乱。正在这个时期,有少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家,在香港、上海、天津……乃至许多内地都邑里,将他们的希腊罗马哥特等式样,似是而非地移植过来。同时还有早期的留学生,敬佩西洋城市间的高楼霄汉,帮助他们移植这种艺术。这可说是中国建筑术由匠人手中升到“士大夫”手中之始;但是这几位先辈留学建筑师,多数对于中国式建筑根本鄙视。近来虽然有人对于中国建筑有相当兴趣,但也不过取一种神秘态度,或含糊地骄傲地用些抽泉字句来对外人颂扬它;至于其结构上的美德及真正艺术上的成功,则仍非常缺乏了解。现在中国各处“洋化”过的旧房子,竞有许多将洋式的短处,替代中国式的长处,成了兼二者之短的“低能儿”,这些亦正可表示出他们对于中国建筑的不了解态度。

欧洲大战以后,艺潮汹涌,近来风行欧美的“国际式”新建筑,承认机械及新材料在我们生活中已占据了主要地位。这些“国际式”建筑,名目虽然笼统,其精神观念,却是极诚实的。这种建筑现在已传到中国各通商口岸,许多建筑师又全在抄袭或模仿那种形式。但是对新建筑有真正认识的人,都应知道现代最新的构架法,与中国固有建筑的构架法,所用材料虽不同,基本原则却一样——都是先立骨架,次加墙壁的。这并不是他们故意抄袭我们的形式,乃因结构使然。我们若是回顾我们古代建筑,它们的每个部分莫不是内部结构坦率的表现,正合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。这样两种不同时代不同文化的艺术,竟融洽相类似,在文化史中确是有趣的现象。

我们这个时期,正该是中国建筑因新科学、材料、结构而又强旺更生的时期,也是中国新建筑师产生的期。他们在文化上的地位是他们知道的;他们对于他们的工作是依其意向而设计的;他们并不像古代的匠师,盲目地在海中漂泊,他们自己把定了舵,向着一定的目标走。我认为,他们是最有希望的。 (摘编白梁思成《中国建筑的希望》)

材料二: 中国的建筑从古以来,都是许多劳动者,为解决生活中一项主要的需要,在不自觉中的集体创作。许多不知名的匠师们,累积世世代代的传统经验,在各个时代中不断地努力,形成了中国的建筑艺术。他们的名字,除了少数因服务于统治阶级而得留名于史籍者外,还有许多因杰出的技术,为一般人民所尊敬,或为文学家所记述,或在建筑物旁边碑石上留下名字。 人民传颂的建筑师,第一名我们应该提出鲁班。他是公元前第七或第六世纪的人物。能建筑房屋、桥梁、车舆,以及日用的器皿,他是“巧匠”的典型,二千多年来,他被供奉为木匠之神。著名画家而兼能设计并营造建筑的,宋朝有郭忠恕为宋太宗建宫中的大图书馆。

在清朝二百六十余年间,北京皇室的建筑师成了世袭的职位。在十七世纪末年,一个南方匠人雷发达应募来北京参加营建宫殿的工作,因为技术高超,很快就被提升担任设计工作。从他起一共七代,直到清朝末年,主要的皇室建筑,如宫殿、皇陵、圆明园、颐和园等都是雷氏负责的。这个世袭的建筑师家族被称为“样式雷”。 二十世纪以来,欧洲建筑被帝国主义侵略者带入中国,所以出国留学的学生有一小部分学习欧洲系统的建筑师。他们用欧美的建筑方法,为半殖民地及封建势力的中国建筑了许多欧式房屋。但到公元1920年前后,随着革命的潮流,开始有了民族意识的表现。其中最早的一个吕彦直,他是孙中山陵墓的设计者。那个设计有许多缺点,无可否认是不成熟的,但它是由崇尚欧化的风气中回到民族形式的表现。那时已有少数的大学成立了建筑系,以训练中国新建筑师为目的。建筑师们一方面努力于新民族形式之创造,一方面努力于中国古建筑之研究。解放后,在毛泽东思想领导下,遵循共同纲领所指示的方向,正在开始的文化建设的高潮里,新中国建筑的创造已被认为是一种重要的工作。建筑师已在组织自己的中国建筑工程学会研究他们应走的道路,准备在大规模建设时,为人民的新中国服务。 (摘编自梁思成《中国建筑与中国建筑师》

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )A.在中国整个环境影响之下,各个时代的中国建筑各有其特征,同时又具有始终一贯的基本方法和原则。B.19世纪末叶及20世纪初年,少数真正或略受过建筑训练的外国建筑家似是而非地移植了希腊罗马哥特等式样。C.中国古代建筑内部结构坦率,合乎今日建筑设计人所崇尚的途径。“国际式”新建筑与中国古代建筑之间具有相似点。D.许多劳动者为解决生活中的一项主要需要,不暴名利,累积经验,不断努力,集体创作了中国的建筑艺术。

D 【解析】“不慕名利”无中生有,原文表述是“许多不知名的匠师们,累积世世代代的传统经……形成了中国的建筑艺术”。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )A.可能受当时彼地的人情风俗政治情况等复杂情况的影响,中国的一些建筑可以分类并形成某系或某派的建筑。B.“洋式楼房”“洋式门面”的涌现酝酿出光宜以来建筑界的大混乱,是因为之前已有帝王骄奢好奇的游戏。C.几位先辈留学建筑师鄙视中国式建筑,虽然有人对中国建筑产生了兴趣,但也不过取一种神秘态度。D.皇室的建筑师是世袭职位。直到清代末年,主要的皇室建筑,如官殿、圆明园等都是雷氏负责的。

A【解析】B项,“是因为之前已有帝王骄奢好奇的游戏"以偏概全,原文表述是“"19世纪末叶及20世纪初年,中国文化屡次屈辱于西方坚船利炮之下以……又因其先已有帝王骄奢好奇的游戏……”;C项,“几位先辈留学建筑师鄙视中国式建筑”扩大了范围,原文表述是“但是这几位先辈留学建筑师,多数对于中国式建筑根本鄙视";D项,“皇室的建筑师是世袭职位"曲解文意.原文表述是“在清朝二百六十余年间,北京皇室的建筑师成了世袭的职位”。

3.下列选项中,可以作为论据支持材料二中“著名画家而兼能设计并营造建筑”观点的一项是( )A.隋朝画家展子虔,他的《游春图》对建筑环境的整体营造,令其更像是一幅建筑设计的效果图。B.《文成公主降著图》的画作者阎立德,对工艺、绘画造诣颇深,曾受命营造唐高祖山陵,督造翠微宫等。C.张择端的《清明上河图》,横跨汴水两岸的木结构虹桥,代表着中国古代桥梁建筑史上一个辉煌的顶点。D.宋徽宗的《瑞鹤图》,画中白鹤下方,几乎可以看清宣德门殿脊上的片片灰瓦,檐下木质斗拱的紧凑结构。

B【解析】其他三项都只是画作中涉及到建筑,不属于“著名画家而兼能设计并营造建筑”的范時。

4.请简要分析材料一的论证思路。

①首先提出中国的建筑各个时代各有其特征,但其基本的方法及原则始终一贯的观点;

②然后阐述社会上崇洋媚外的风气及一些建筑师对待中国建筑的不了解态度;

③接着分析“国际式'新建筑”的内涵及其特点,其构架法与中国建筑的构架法方面的异同;

④最后指出中国建筑富有希望。

5.请结合两则材料,简要概括在梁思成看来中国建筑师应该选择怎样的发展方向。

①对中国建筑应采取正确的态度.充分了解中国建筑,博采各方之长;

②认清建筑师在文化上的地位,依其意向进行设计,向着一定的目标走;

③继续累积世世代代的传统经验,不断地努力,丰富中国的建筑艺术;

④现代中国建筑师要努力研究中国古代建筑,创造新民族形式的中国建筑。

(二)阅读下面的文字,完成1~5题。材料一 建筑的“文法”有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。也如同做文章一样,在文法的拘束性之下,仍可以有许多体裁,有多样性的创作,如文章之有诗、词、歌、赋、论著、散文、小说等等。建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。“大文章”如宫殿、庙宇等等,“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。文字上有一面横额,一副对子,纯粹做点缀装饰用的。建筑也有类似的东西,如在路的尽头的一座影壁,或横跨街中心的几座牌楼等等。它们之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特色,就是因为它们都是用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“文法”所组织起来的。运用这“文法”的规则,为了不同的需要,可以用极不相同的“词汇”构成极不相同的体形,表达极不相同的情感,解决极不相同的问题,创造极不相同的类型。

这种“词汇”和“文法”到底是什么呢?归根说来,它们是从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规删和惯例。它们是智慧的结晶,是劳动和创造成果的总结。它们不是一人一时的创作,而是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。 由这“文法’和“词汇”组织而成的这种建筑形式,既经广大人民所接受,为他们所承认、所喜爱,虽然原先是从木材结构产生的,但它们很快地就越过材料的限制,同样运用到砖石建筑上去,以表现那些建筑物的性质,表达所要表达的情感。这说明为什么在中国无数的建筑上都常常应用原来用在木材结构上的“词汇’和“文法”。这条发展的途径,中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料。在中国,则因很早就创造了先进的科学的梁架结构法,把它发展到高度的艺术和技术水平,所以虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也被采用为主要结构方法。这样的框架实在为我们的新建筑的发展创造了无比有利的条件。

在这里,我打算提出一个各民族的建筑之间的“可译性”的问题。 如同语言和文学一样,为了同样的需要,为了解决同样的问题乃至为了表达同样的情感,不同的民族,在不同的时代是可以各自用自己的“词汇”和“文法”来处理它们的。简单的如台基、栏杆、台阶等等,所要解决的问题基本上是相同的,但许多民族创造了许多形式不同的台基、栏杆和台阶。例如热河普陀拉的一个窗子,就与无数文艺复兴时代的窗子“内容”完全相同,但是各用不同的“词汇”和“文法”,用自己的形式把这样一句“话”说出来了。又如天坛皇穹宇与罗马的布拉曼提所设计的圆亭子,虽然大小不同,基本上是同一体裁的“文章”。又如罗马的凯旋门与北京的琉璃牌楼,罗马的一些纪念柱与我们的华表,都是同一性质、同样处理的市容点缀。这许多例子说明各民族各有自己不同的建筑手法,建造出来各种各类的建筑物,就如同不同的民族使用不同的文字所写出来的文学作品和通俗文章一样。 我们若想用我们自己建筑上的优良传统来建造适合于今天我们新中国的建筑,我们就必须首先熟悉自己建筑上的“文法”和“词汇”,否则我们是不可能写出一篇中国“文章”的。 (节选自梁思成《中国建筑的特征》)

材料二: 我国古代建筑的类型丰富多彩。举凡宫殿坛庙、陵墓寺观、祠堂会馆、民居宅地、城市村镇、桥梁堤坝以及亭台楼阁、斋堂轩榭等,莫不各具特色……但是进入21世纪以来,随着社会的发展、科技的进步。经济第一的观念逐渐在人们的头脑中蔓延,大的文化背景成了影响建筑发展的主要因素,世界各地出现了“国际式”文化取代地域性文化的现象,地域性的传统文化面临着严峻的考验。 中国的建筑文化也随着改革开放的发展正在受着猛烈的冲击。传统而精美的木工手艺渐渐消失,钟灵毓秀的庭院式住宅被清一色的钢筋混凝土堆叠的建筑所代替,中国传统的建筑文化真的落后到这种地步,这种完全不能适应社会发展的地步了吗?我们应该明白不论历史文化还是建筑文化,它们的久远都是衡量历史珍贵性的重要标志。 尤其是这些生长于本土的建筑文化,它们之所以能长存这么久,就是因为它们在适应当地的气候、维护自然生态环境平衡、运用当地技术以及体现可持续发展方面均有自身的优点,它是与当地环境和谐相处中形成的,我们应该改良、应该吸纳未来文化的影响,但这不是我们抛弃祖先留给我们遗产的理由。 (选自吴曾丽《构建21世纪的建筑与文化观念》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )A.“文法”指建筑物上的构件与构件、构件和它们的加工装饰、个别建筑物和个别建筑物之间都有一定的处理方法和相互关系。B.材料一把建筑与做文章相类比,又采用打比喻、举例子、作比较的说明方法,浅显形象地说明中国建筑的特性和特色。C.材料二中认为,进入21世纪,“国际式”文化对地域性的传统文化构成严峻考验,中国的建筑文化正在受着猛烈的冲击。D.传统精美的木工手艺渐渐消失,钟灵毓秀的庭院式住宅被清一色的钢筋混凝土堆叠的建筑所代替,这是优胜劣汰的必然结果。

D【解析】“这是优胜劣汰的必然结果”于文无据,原文的本义是说在改革开放的发展中,中国建筑受到猛烈冲击,出现了传承的危机,而非全盘否定传统建筑工艺和形式。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )A.中国建筑的“词汇”和“文法”是劳动和创造成果的总结,不仅是一人一时的创作,也是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物。B.中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,原本都是从木结构开始的。C.各民族各有自己不同的建筑手法,建造出来各种各类的建筑物,但仍能满足同样的需要,解决同样的问题,表达同样的情感。D.历史文化还是建筑文化的久远是衡量历史珍贵性的重要标志,我们对待多方面有自身优点的中国建筑文化,应该在改良、吸纳中传承。

A【解析】原文是说“不是一人一时的创作,而是整个民族和地方的物质和精神条件下的产物”,逻辑关系错误。

3.“窗”在古人诗意的表达中,也表明窗子“可译性”的功用,如“复见窗户明”指出可译性“透明”功用。下列诗词句,表明“可译性”功用不相同的一项是( )A.窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。——【唐】杜甫《绝句》)B.腾烟透窗户,飞焰生栾栌。 ——【唐】刘禹锡《武陵观火诗》)C.篱菊岩花俱秀发,清氛不断来窗户。——【宋】向子諲(yīn)《满江红 雁阵横空》D.窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。 ——【宋】范成大《喜晴》)

【解析】C项,描写词句写的是窗子的通气功用。其余三项均写的是窗的观景功用。

4.材料一说,“建筑的‘文法’有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性”,这种“拘束性”和“灵活性”表现在哪里?请简要说明。

“拘束性”即建筑发展史上长期积淀下来的、为人们所遵守的基本思路和传统模式。“灵活性”强调了设计与建筑过程中建筑师可以发挥的主动性和创造性。

5.“崇洋”是中国建筑的乱象一,复制国外地标性建筑的山寨之作在不少城镇粉墨登场;我国四大一线城市2006年以来兴建的19座大型地标建筑中,主设计师为外国人的达15座之多,我国俨然成为国外建筑设计师建筑理念的“试验场”。结合材料,谈谈你对当下中国建筑的建议。

①熟悉、承认并遵守从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来的,经过千百年的考验的规删和惯例(或:熟悉、承认并遵守中国建筑上的“文法”和“词汇”),用建筑上的优良传统来建造适合于今天中国的建筑。

②利用各民族建筑之间的“可译性”,吸纳外来文化;顺应未来文化的影响,中国建筑应该改良。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])