16.1《登泰山记》教学实录统编版必修上册

文档属性

| 名称 | 16.1《登泰山记》教学实录统编版必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-07 16:30:13 | ||

图片预览

文档简介

《登泰山记》教学实录

由显入隐 “考据”生情

——《登泰山记》探秘

学习目标:

1.结合文中的散文意象和细节描写,把握其在塑造景物形象时所起的作用,感受作者笔下的泰山之美。

2.通过考据作者在文中设置的矛盾和反常,把握文章的显隐关系,发现作者隐藏在文字背后的真实心声。

教学思路:

清·王先谦曾评:“具此神力,方许作大文。世多有登岳……读此当为搁笔”

任务:考据——“神力”是否夸大其词?

活动一:析文

【细读文本,推敲文辞,从文章细节看山川之美——文言与文学】

(课前本单元课文打分调研)

请选择为《登泰山记》打高分的4位同学分享。

提问其他人:是否有改变《登泰山记》在你心中的得分?

活动二:辩伪

【推敲矛盾,探究反常,从文本缝隙察觉卓越之姿——文学与文章】

(文中找依据) 学生的疑问

1.最高峰明明是玉皇峰,作者为何说日观峰最高,他不知道吗?

2.作者选择的中谷,是到达日观峰的最理想路线,为何又舍近求远,绕道西谷?

3.为何偏选在12月这个大雪天登山?

4.满山都是景物,作者为何单提碧霞元君祠和皇帝行宫?

活动三:寻真

【缘文溯源,发觉根本,从文章面貌探无奈之痛——文章与文化】

《登泰山记》多写爬山,单调枯燥,远不如《赤壁赋》情感饱满。

清代·文字狱·南山案《赠程鱼门序》姚鼐“进罪也……退罪也……”

小结:姚鼐没有把文章写的热情洋溢,不是他不愿,而是他不敢。姚鼐将他的情绪隐下来。

一、课前本单元课文打分调研

各位同学,说到泰山,你的脑海里会想起哪些跟泰山有关的文字呢?几乎是异口同声,会当凌绝顶,一览众山小。确实杜甫的这首《望岳》国民度是相当之高。

那么今天我们要学习的这一篇《登泰山记》,情况好像就不那么乐观了。根据昨天咱们的打分调研来看

《登泰山记》在5篇课文当中得分是最低的,只有四位同学把他排在了第一位。除掉并列的同学之外,咱们班有18位同学把他放在了最后。这样的一个结果让我非常的意外,以至于我要给大家展示清代大儒王先谦先生的这句话的时候,内心都非常的忐忑。

(屏显:典要凝括。具此神力。世多有登岳,辄作,读此当为搁笔。 清 王先谦)

我们先来读一读,“读此当为搁笔”,什么意思?除却此文非泰山写泰山。他认为这一篇就是最好的,那么同学们你们相信吗?从你们的这个目光中,我看到了那么一丝的怀疑。

二、任务:考据——“神力”是否夸大其词?

那么好,咱们就沿着姚鼐考据派的这个特点,也来考据一下这篇文章,一起看一看《登泰山记》中这份神力,王先谦先生是否有夸张?

活动一:析文

【细读文本,推敲文辞,从文章细节看山川之美——文言与文学】

其实说到信不信的问题,我觉得咱们班有四个人一定是信的,还记得吗?

对了,在刚才有四位同学给他打出了最高分。接下来,就请这四位同学给我们讲一讲,为何你觉得本文在你心中分量如此之重,给大家1分钟的时间准备一下,别的同学也再来发现一下文本好吗?

时间差不多了,四位粉丝哪位先来,好的,来有请。你觉得文章开头的这一段姚鼐不远万里的奔赴泰山,用了一连串的动词和短句,把万里行程浓缩在了一句话当中,把那种向往和期待写得非常的透彻。你还结合了自己的生活体验,疫情这几年你经常出不了门,一看到这句话你就很心动是吗?确实在这里老师也感受到了你的这一份心动。好的,请坐。

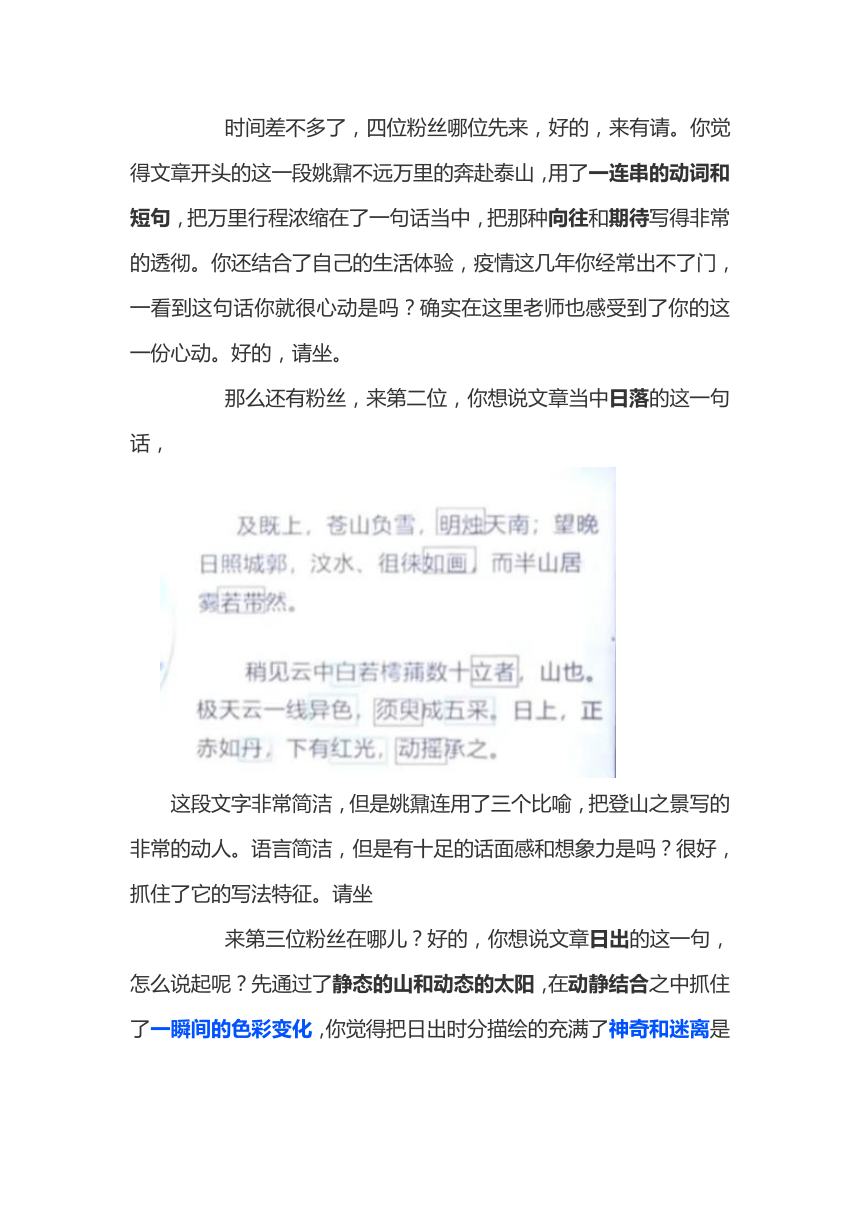

那么还有粉丝,来第二位,你想说文章当中日落的这一句话,

这段文字非常简洁,但是姚鼐连用了三个比喻,把登山之景写的非常的动人。语言简洁,但是有十足的话面感和想象力是吗?很好,抓住了它的写法特征。请坐

来第三位粉丝在哪儿?好的,你想说文章日出的这一句,怎么说起呢?先通过了静态的山和动态的太阳,在动静结合之中抓住了一瞬间的色彩变化,你觉得把日出时分描绘的充满了神奇和迷离是吗?好的,我也相信这一份日出应该在你心中有不一样的光芒。第四位粉丝你觉得被前面几位同学都说的差不多了是吗?好的,

小结:那么先到这里我们来看一看,其实刚才的几位粉丝是从本文的细节出发,带我们领略了泰山的风景之美。(板书:细节 山川之美)那么我想问一下同学们,来三位粉丝的发言有改变本文在你心中的得分吗?你们的眼神告诉我,好像他们发言的分量还是不够的,是不是?

活动二:辩伪

【推敲矛盾,探究反常,从文本缝隙察觉卓越之姿——文学与文章】

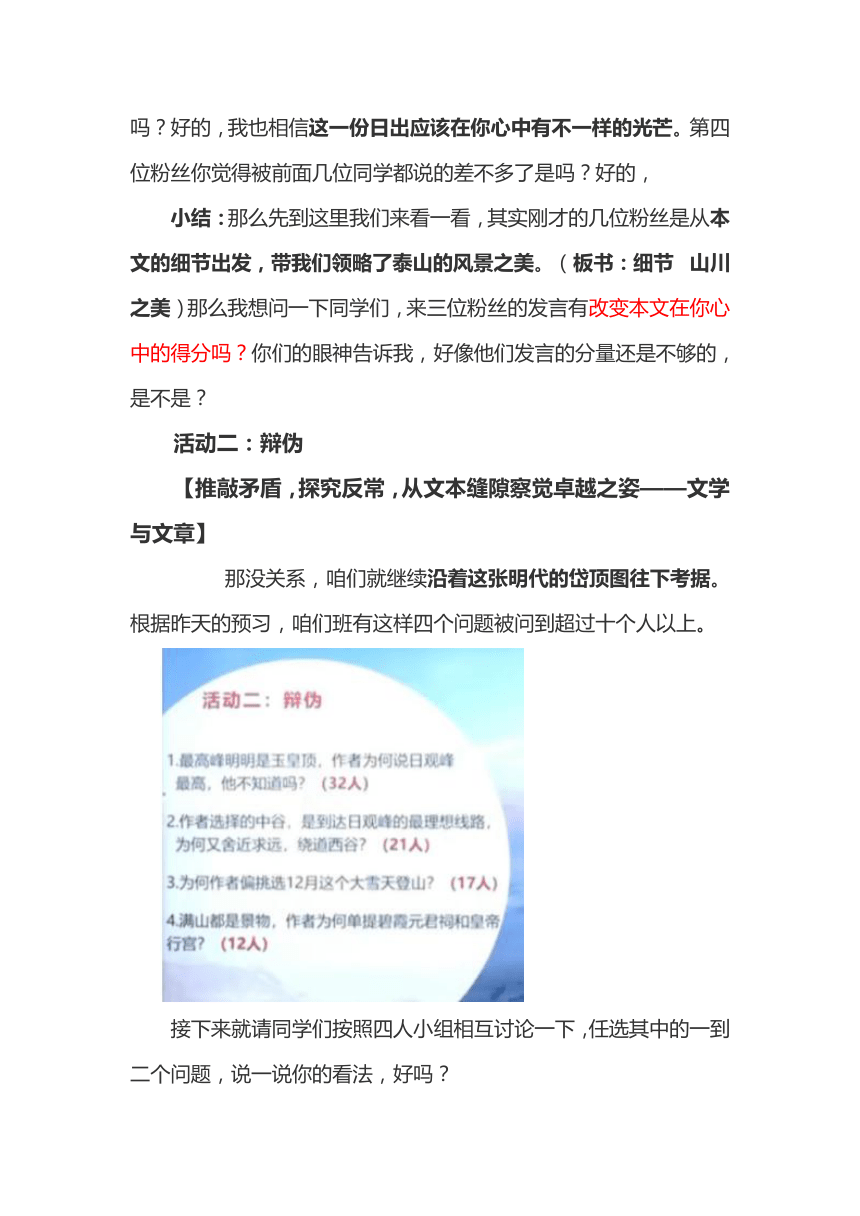

那没关系,咱们就继续沿着这张明代的岱顶图往下考据。根据昨天的预习,咱们班有这样四个问题被问到超过十个人以上。

接下来就请同学们按照四人小组相互讨论一下,任选其中的一到二个问题,说一说你的看法,好吗?

好,时间差不多了,有没有哪个小组先来试一试的?怎么突然又开始沉默了,刚才几个粉丝表现的很好的。来,小张同学你想说的是第一个问题是吗?你觉得这里姚鼐就是故意犯错的,为什么?身为考据派的人,不应该犯这种比较低级的错误,还有是吗?就算姚鼐不知道,跟他一起登山的子颖,可是地方父母官,他不可能不清楚。确实你看地方志里就写在这儿的。

那么问题来了,你认为为何姚鼐要犯这样一个错误呢?你这个解读也很有意思,他说玉皇顶看名字就带有明显的皇权色彩,而日观峰则更倾向于自然。姚鼐,他是辞官回家的人,对皇权他应该是有那么一些厌倦的。所以你认为这是故意的是吗?你有文本的依据吗?来小组的另外一个同学想补充是吗?

好的,来吧。你说在登山过程中,姚鼐是看了碑刻,而其中的岱祠、碧霞行宫等等的地方,他都没有去。这两个是一体的。你的这个发言给了我一个启发,我们一起来看一看,姚鼐登山最先走的是中谷,你看看如果沿着中谷的线路上去会是什么情况?

他走到一半的时候,很好,换到了溪谷。好,眼尖的同学已经发现了是吗?非常的敏锐。同学们有没有感觉到中谷的线路上恰恰就有行宫、岳庙等等场所,而姚鼐线路一换就绕开了这些地方。仿佛对于这些政治色彩比较浓的景观,他始终都有这么一种回避的意思。

好的,这个时候我们一起来认识一下玉皇顶。

岳之首泰山的主峰,因为“峻极天下”聚而颇受历代王朝的重视。从秦始皇开始到清代,先后有十三代帝王亲自登泰山封禅或者是祭祀,其中就包括姚鼐当时的乾隆皇帝,另外还有24代帝王遣官祭祀。大家非常敏锐,确实玉皇顶它的政治色彩相当浓郁。而在这里我们通过文本的线路和最高峰两个反常,好像看到了这样一丝奥秘。

接下来我们来看一看刚才同学们提到的这一段话,一起来读一读好吗?

读完之后,谁能够通过这段话,再来例证一下我们刚才的推论呢?小张同学又举手了,你刚才关于最高峰的发言已经非常精彩了。要不这样你帮我选一位同学好吗?你想选小王同学是吗?小王你被Q了一下,要不你来试一试好吗?好的,来吧,声音可以稍微大一点好吗?说的也很有道理。

同学们有没有发现?他说在这一段话里,以句号为界,情感有很大的差别。前面是一段冷冰冰的叙述,而对于后面的观道中石刻,姚鼐的情感就不一样了,一个“观”字显得非常的隆重,碑刻的时间也看得很清晰,那些路远的来不及去的地方,僻不当道者皆不及往,还有那么一个明显的惋惜之情。这里我们好像发现了这样一点内容,在这个反常之处里,(板书:反常)姚鼐通过情感的投射,让我们看到他对这些皇权色彩浓郁的建筑那一份不易觉察的情绪。

好的,接下来咱们还剩一个问题了,为何选在12月这个大雪天登山?

刚刚被点到的小王同学举手了。很好,你看推荐过之后勇气就上来了。来,你试试。你想说的是文章中的这句话怎么说起,你发现了这里有一个非常特别的意象,松树。什么样的松树?长在石缝里的松树,长在石缝里的松树,正是在夹缝中生存的,这个主人公的一个写照。这个解释非常有意思,那么我再帮你推一把好吗?你看他说多松,那么这段文字里,多的又岂止是松?

发现了没有?还有什么样的石头?不圆的石头,方正有棱角的石头很好,方正有棱角不也正是一个人人格的写照吗?

同学们反应都非常快,这里老师再往上打一层,我们先来读一下这段文字好吗?来,山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圆,少杂树,多松,生石罅,皆平顶。读完之后什么感觉?也说不上来是吗?好,没事儿,再来读一读右边的修改内容。看,读完之后,来小赵同学,我看你举手了,你想说什么?

你觉得这段文字里有棱角的不仅仅是石头,还有文字本身是吗?改过之后的文字显得非常的流畅,甚至还有一点活泼,而这种流畅和活泼并不是姚鼐所需要的。这个比喻非常的经典,他说这个句子就像是一根竹竿,一节一节的往下来,用一种语言的力量让你不由得去停顿。我很喜欢这个节字,这正是一份人格的写照?所以来你替我们总结一下好吗?你觉得在这里无论是线路,还是顶峰,还是时间,姚鼐都想通过这样一种语言,来告诉我们他保持独立人格的那样一种卓绝姿态,是吗?(板书:卓绝之姿)

确实,说的非常好啊,我们来看一看姚鼐自己是怎么说的。在他的孙子姚莹的这段记述里,他把姚鼐当时的情况是这样来阐述的。在修注四库全书的时候,遭受了很多的政治排挤,掊击讪笑的不遗余力。虽然在这些政治排挤中他是站得住立场的,但是又有什么用呢?所以姚鼐选择了离开,用自己的人格来回答这个问题。

活动三:寻真

其实在课前的调研中,还有一些非常尖锐的问题。

比方说王雨涵提到的文章多写爬山,单调枯燥,远不如《赤壁赋》情感饱满。王雨涵我想问问,现在你觉得他情感还单调吗?好像不单调了。那么姚鼐为何不把文章写的像《赤壁赋》那样热情洋溢呢?

猜一猜,想到了很敏锐,清代,马上想到了这个问题。确实这是清代十大文字狱之一的南山案。当时桐城派的代表人物有被除斩的,有被流放的。姚鼐自己是这样说的,处世难哪,进也是罪,退也是罪。所以我们与其说姚鼐没有把文章写的那样热情洋溢,不是他不愿,而是他不敢。他心中有着一个深深的矛盾,他的那一份无奈,通过文字,同学们你能感受到吗?姚鼐艰难的将他的情绪引下来。(板书:矛盾 无奈之痛)

接下来,我想请同学们来说一说,这里是当代诗人周八一的姚鼐登泰山,我们一起来读一读。

读完之后大家发现,老师把它的结尾隐去了,请同学们来为它补上一个结尾好吗?我看大家已经补的差不多了,这里我选了三个同学的习作,我们一起来看一看。第一位是哪位同学的?来小陈同学你自己来说一说。你是还原了呵手,抬望,还原了登山的过程,然后由实到虚,借用李贺的典故来点出情感,在最后又就把它推向一个广阔的境界,体现出姚鼐在天地间那样一种高大的形象。说的很好啊,这里我都感觉到有《红楼梦》里面白茫茫大地真干净的这份境界了。那么这两篇王雨涵要不你来说一说。

好的,你觉得两篇差不多,你想先说下面一篇,他在还原一个写的过程,有笔墨用文人的风骨来写,结尾凭谁问真假,你依然读到了那份无奈是吗?很好。那么上面一篇你想改一个地方,你想改哪里?你觉得繁华看尽,你想改成炎凉看尽,为什么?你觉得这样语言的力量更足一点是吗?来,原作者你同意吗?好像也同意。好的,你看说的、写的很好,评的也不错,改的也很好。

来这里就是周八一先生自己的这一篇结尾了,我们一起再来读一读。同学们有发现吗?周先生所写和我们不太一样,刚才几位同学都是沿着孤独、冷落的方向去的,而周先生他是从落日到温暖,选择换一种生活的姚鼐,他应该有了那样一份新的希望。你看在这里,大师的笔调就是不一样,同学们可以再仔细的琢磨一下。

今天我们就跟着姚鼐的笔调看了看他内心情中的那样一份言行及显和隐的问题。那么跟着姚鼐,我们登上的是他人格的这样一座巨大的山峰,我相信这一座山也一定铭刻在同学的内心世界里。(板书:勾画山的轮廓)

此刻姚鼐和泰山已经连在了一起,那么请同学们为泰山脚下的姚鼐雕像,选一句出自本文的话,并结合句子为石碑配上一段文字,把你心中的姚鼐和泰山镌刻在我们的这一堂课中,好吗?好,下课,谢谢各位老师。

板书:

由显入隐 “考据”生情

——《登泰山记》探秘

学习目标:

1.结合文中的散文意象和细节描写,把握其在塑造景物形象时所起的作用,感受作者笔下的泰山之美。

2.通过考据作者在文中设置的矛盾和反常,把握文章的显隐关系,发现作者隐藏在文字背后的真实心声。

教学思路:

清·王先谦曾评:“具此神力,方许作大文。世多有登岳……读此当为搁笔”

任务:考据——“神力”是否夸大其词?

活动一:析文

【细读文本,推敲文辞,从文章细节看山川之美——文言与文学】

(课前本单元课文打分调研)

请选择为《登泰山记》打高分的4位同学分享。

提问其他人:是否有改变《登泰山记》在你心中的得分?

活动二:辩伪

【推敲矛盾,探究反常,从文本缝隙察觉卓越之姿——文学与文章】

(文中找依据) 学生的疑问

1.最高峰明明是玉皇峰,作者为何说日观峰最高,他不知道吗?

2.作者选择的中谷,是到达日观峰的最理想路线,为何又舍近求远,绕道西谷?

3.为何偏选在12月这个大雪天登山?

4.满山都是景物,作者为何单提碧霞元君祠和皇帝行宫?

活动三:寻真

【缘文溯源,发觉根本,从文章面貌探无奈之痛——文章与文化】

《登泰山记》多写爬山,单调枯燥,远不如《赤壁赋》情感饱满。

清代·文字狱·南山案《赠程鱼门序》姚鼐“进罪也……退罪也……”

小结:姚鼐没有把文章写的热情洋溢,不是他不愿,而是他不敢。姚鼐将他的情绪隐下来。

一、课前本单元课文打分调研

各位同学,说到泰山,你的脑海里会想起哪些跟泰山有关的文字呢?几乎是异口同声,会当凌绝顶,一览众山小。确实杜甫的这首《望岳》国民度是相当之高。

那么今天我们要学习的这一篇《登泰山记》,情况好像就不那么乐观了。根据昨天咱们的打分调研来看

《登泰山记》在5篇课文当中得分是最低的,只有四位同学把他排在了第一位。除掉并列的同学之外,咱们班有18位同学把他放在了最后。这样的一个结果让我非常的意外,以至于我要给大家展示清代大儒王先谦先生的这句话的时候,内心都非常的忐忑。

(屏显:典要凝括。具此神力。世多有登岳,辄作,读此当为搁笔。 清 王先谦)

我们先来读一读,“读此当为搁笔”,什么意思?除却此文非泰山写泰山。他认为这一篇就是最好的,那么同学们你们相信吗?从你们的这个目光中,我看到了那么一丝的怀疑。

二、任务:考据——“神力”是否夸大其词?

那么好,咱们就沿着姚鼐考据派的这个特点,也来考据一下这篇文章,一起看一看《登泰山记》中这份神力,王先谦先生是否有夸张?

活动一:析文

【细读文本,推敲文辞,从文章细节看山川之美——文言与文学】

其实说到信不信的问题,我觉得咱们班有四个人一定是信的,还记得吗?

对了,在刚才有四位同学给他打出了最高分。接下来,就请这四位同学给我们讲一讲,为何你觉得本文在你心中分量如此之重,给大家1分钟的时间准备一下,别的同学也再来发现一下文本好吗?

时间差不多了,四位粉丝哪位先来,好的,来有请。你觉得文章开头的这一段姚鼐不远万里的奔赴泰山,用了一连串的动词和短句,把万里行程浓缩在了一句话当中,把那种向往和期待写得非常的透彻。你还结合了自己的生活体验,疫情这几年你经常出不了门,一看到这句话你就很心动是吗?确实在这里老师也感受到了你的这一份心动。好的,请坐。

那么还有粉丝,来第二位,你想说文章当中日落的这一句话,

这段文字非常简洁,但是姚鼐连用了三个比喻,把登山之景写的非常的动人。语言简洁,但是有十足的话面感和想象力是吗?很好,抓住了它的写法特征。请坐

来第三位粉丝在哪儿?好的,你想说文章日出的这一句,怎么说起呢?先通过了静态的山和动态的太阳,在动静结合之中抓住了一瞬间的色彩变化,你觉得把日出时分描绘的充满了神奇和迷离是吗?好的,我也相信这一份日出应该在你心中有不一样的光芒。第四位粉丝你觉得被前面几位同学都说的差不多了是吗?好的,

小结:那么先到这里我们来看一看,其实刚才的几位粉丝是从本文的细节出发,带我们领略了泰山的风景之美。(板书:细节 山川之美)那么我想问一下同学们,来三位粉丝的发言有改变本文在你心中的得分吗?你们的眼神告诉我,好像他们发言的分量还是不够的,是不是?

活动二:辩伪

【推敲矛盾,探究反常,从文本缝隙察觉卓越之姿——文学与文章】

那没关系,咱们就继续沿着这张明代的岱顶图往下考据。根据昨天的预习,咱们班有这样四个问题被问到超过十个人以上。

接下来就请同学们按照四人小组相互讨论一下,任选其中的一到二个问题,说一说你的看法,好吗?

好,时间差不多了,有没有哪个小组先来试一试的?怎么突然又开始沉默了,刚才几个粉丝表现的很好的。来,小张同学你想说的是第一个问题是吗?你觉得这里姚鼐就是故意犯错的,为什么?身为考据派的人,不应该犯这种比较低级的错误,还有是吗?就算姚鼐不知道,跟他一起登山的子颖,可是地方父母官,他不可能不清楚。确实你看地方志里就写在这儿的。

那么问题来了,你认为为何姚鼐要犯这样一个错误呢?你这个解读也很有意思,他说玉皇顶看名字就带有明显的皇权色彩,而日观峰则更倾向于自然。姚鼐,他是辞官回家的人,对皇权他应该是有那么一些厌倦的。所以你认为这是故意的是吗?你有文本的依据吗?来小组的另外一个同学想补充是吗?

好的,来吧。你说在登山过程中,姚鼐是看了碑刻,而其中的岱祠、碧霞行宫等等的地方,他都没有去。这两个是一体的。你的这个发言给了我一个启发,我们一起来看一看,姚鼐登山最先走的是中谷,你看看如果沿着中谷的线路上去会是什么情况?

他走到一半的时候,很好,换到了溪谷。好,眼尖的同学已经发现了是吗?非常的敏锐。同学们有没有感觉到中谷的线路上恰恰就有行宫、岳庙等等场所,而姚鼐线路一换就绕开了这些地方。仿佛对于这些政治色彩比较浓的景观,他始终都有这么一种回避的意思。

好的,这个时候我们一起来认识一下玉皇顶。

岳之首泰山的主峰,因为“峻极天下”聚而颇受历代王朝的重视。从秦始皇开始到清代,先后有十三代帝王亲自登泰山封禅或者是祭祀,其中就包括姚鼐当时的乾隆皇帝,另外还有24代帝王遣官祭祀。大家非常敏锐,确实玉皇顶它的政治色彩相当浓郁。而在这里我们通过文本的线路和最高峰两个反常,好像看到了这样一丝奥秘。

接下来我们来看一看刚才同学们提到的这一段话,一起来读一读好吗?

读完之后,谁能够通过这段话,再来例证一下我们刚才的推论呢?小张同学又举手了,你刚才关于最高峰的发言已经非常精彩了。要不这样你帮我选一位同学好吗?你想选小王同学是吗?小王你被Q了一下,要不你来试一试好吗?好的,来吧,声音可以稍微大一点好吗?说的也很有道理。

同学们有没有发现?他说在这一段话里,以句号为界,情感有很大的差别。前面是一段冷冰冰的叙述,而对于后面的观道中石刻,姚鼐的情感就不一样了,一个“观”字显得非常的隆重,碑刻的时间也看得很清晰,那些路远的来不及去的地方,僻不当道者皆不及往,还有那么一个明显的惋惜之情。这里我们好像发现了这样一点内容,在这个反常之处里,(板书:反常)姚鼐通过情感的投射,让我们看到他对这些皇权色彩浓郁的建筑那一份不易觉察的情绪。

好的,接下来咱们还剩一个问题了,为何选在12月这个大雪天登山?

刚刚被点到的小王同学举手了。很好,你看推荐过之后勇气就上来了。来,你试试。你想说的是文章中的这句话怎么说起,你发现了这里有一个非常特别的意象,松树。什么样的松树?长在石缝里的松树,长在石缝里的松树,正是在夹缝中生存的,这个主人公的一个写照。这个解释非常有意思,那么我再帮你推一把好吗?你看他说多松,那么这段文字里,多的又岂止是松?

发现了没有?还有什么样的石头?不圆的石头,方正有棱角的石头很好,方正有棱角不也正是一个人人格的写照吗?

同学们反应都非常快,这里老师再往上打一层,我们先来读一下这段文字好吗?来,山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圆,少杂树,多松,生石罅,皆平顶。读完之后什么感觉?也说不上来是吗?好,没事儿,再来读一读右边的修改内容。看,读完之后,来小赵同学,我看你举手了,你想说什么?

你觉得这段文字里有棱角的不仅仅是石头,还有文字本身是吗?改过之后的文字显得非常的流畅,甚至还有一点活泼,而这种流畅和活泼并不是姚鼐所需要的。这个比喻非常的经典,他说这个句子就像是一根竹竿,一节一节的往下来,用一种语言的力量让你不由得去停顿。我很喜欢这个节字,这正是一份人格的写照?所以来你替我们总结一下好吗?你觉得在这里无论是线路,还是顶峰,还是时间,姚鼐都想通过这样一种语言,来告诉我们他保持独立人格的那样一种卓绝姿态,是吗?(板书:卓绝之姿)

确实,说的非常好啊,我们来看一看姚鼐自己是怎么说的。在他的孙子姚莹的这段记述里,他把姚鼐当时的情况是这样来阐述的。在修注四库全书的时候,遭受了很多的政治排挤,掊击讪笑的不遗余力。虽然在这些政治排挤中他是站得住立场的,但是又有什么用呢?所以姚鼐选择了离开,用自己的人格来回答这个问题。

活动三:寻真

其实在课前的调研中,还有一些非常尖锐的问题。

比方说王雨涵提到的文章多写爬山,单调枯燥,远不如《赤壁赋》情感饱满。王雨涵我想问问,现在你觉得他情感还单调吗?好像不单调了。那么姚鼐为何不把文章写的像《赤壁赋》那样热情洋溢呢?

猜一猜,想到了很敏锐,清代,马上想到了这个问题。确实这是清代十大文字狱之一的南山案。当时桐城派的代表人物有被除斩的,有被流放的。姚鼐自己是这样说的,处世难哪,进也是罪,退也是罪。所以我们与其说姚鼐没有把文章写的那样热情洋溢,不是他不愿,而是他不敢。他心中有着一个深深的矛盾,他的那一份无奈,通过文字,同学们你能感受到吗?姚鼐艰难的将他的情绪引下来。(板书:矛盾 无奈之痛)

接下来,我想请同学们来说一说,这里是当代诗人周八一的姚鼐登泰山,我们一起来读一读。

读完之后大家发现,老师把它的结尾隐去了,请同学们来为它补上一个结尾好吗?我看大家已经补的差不多了,这里我选了三个同学的习作,我们一起来看一看。第一位是哪位同学的?来小陈同学你自己来说一说。你是还原了呵手,抬望,还原了登山的过程,然后由实到虚,借用李贺的典故来点出情感,在最后又就把它推向一个广阔的境界,体现出姚鼐在天地间那样一种高大的形象。说的很好啊,这里我都感觉到有《红楼梦》里面白茫茫大地真干净的这份境界了。那么这两篇王雨涵要不你来说一说。

好的,你觉得两篇差不多,你想先说下面一篇,他在还原一个写的过程,有笔墨用文人的风骨来写,结尾凭谁问真假,你依然读到了那份无奈是吗?很好。那么上面一篇你想改一个地方,你想改哪里?你觉得繁华看尽,你想改成炎凉看尽,为什么?你觉得这样语言的力量更足一点是吗?来,原作者你同意吗?好像也同意。好的,你看说的、写的很好,评的也不错,改的也很好。

来这里就是周八一先生自己的这一篇结尾了,我们一起再来读一读。同学们有发现吗?周先生所写和我们不太一样,刚才几位同学都是沿着孤独、冷落的方向去的,而周先生他是从落日到温暖,选择换一种生活的姚鼐,他应该有了那样一份新的希望。你看在这里,大师的笔调就是不一样,同学们可以再仔细的琢磨一下。

今天我们就跟着姚鼐的笔调看了看他内心情中的那样一份言行及显和隐的问题。那么跟着姚鼐,我们登上的是他人格的这样一座巨大的山峰,我相信这一座山也一定铭刻在同学的内心世界里。(板书:勾画山的轮廓)

此刻姚鼐和泰山已经连在了一起,那么请同学们为泰山脚下的姚鼐雕像,选一句出自本文的话,并结合句子为石碑配上一段文字,把你心中的姚鼐和泰山镌刻在我们的这一堂课中,好吗?好,下课,谢谢各位老师。

板书:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读