9.3《声声慢(寻寻觅觅)》教学案例统编版必修上册

文档属性

| 名称 | 9.3《声声慢(寻寻觅觅)》教学案例统编版必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 609.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-07 18:34:55 | ||

图片预览

文档简介

《声声慢》教学案例

学习目标

1.了解李清照的人生际遇对她创作的影响。

2.品味词作的语言与意象,分析作品当中蕴含的愁苦之情。

3.学习鉴赏古诗词的方法,提高审美鉴赏与创造能力。

课前学习任务

1.查阅资料,了解李清照的生平及创作风格。

2.阅读梁衡散文《乱世中的美神》。

3.思考本词如何体现“愁”这一情感。

4.阅读韦庄的《含山店梦觉作》与郭震的《宿渔家》两首诗,尝试从意象的角度思考两首诗抒发的不同情感。

同学们大家好,我是福建省莆田第二中学的何莹莹老师

在中国古代文学史上,有这样一位才女,她半世孤苦,却清高脱俗;半生坎坷,却坚韧执着。她能写“此情无计可消除,才下眉头却上心头”的相思闲愁,亦能书“生当作人杰,死亦为鬼雄”的豪情。她就是李清照。

我们曾经学过她的《如梦令》大家一起来回顾一下

这首词写她经久不忘的一次溪亭畅游,表现了其卓尔不群的情趣

、豪放潇洒的风姿。词作风格活泼清新。

李清照出生于名门世家,父母都能诗能文。她从小也耳濡目染

多才多艺,18岁时,嫁给门当户对的太学士赵明诚为妻,婚后生活幸福美满。

那么李清照这样的词风,这样无忧无虑的生活,是否贯穿她生命的始终呢?

我们一起来学习这首《声声慢》,那么本节课,我们的教学目标是

1.了解李清照的人生际遇对她创作的影响。

2.品味词作的语言与意象,分析作品当中蕴含的愁苦之情。

3.学习鉴赏古诗词的方法,提高审美鉴赏与创造能力。

【学习任务一】初读文本,感知愁心

一般情况下,我们在阅读一首词的时候,会先找出作品中的关键字眼,这就是词眼。

下面请大家按下暂停键,自主阅读《声声慢》,找出词眼并圈出来。那么在这首词中,一个愁字直接点明了作者的情感,也就是这首词的词眼。

【学习任务二】再读文本,研读愁情

下面请大家认真品读这首词,思考并分析,作者是如何传递这种愁苦之情的呢?

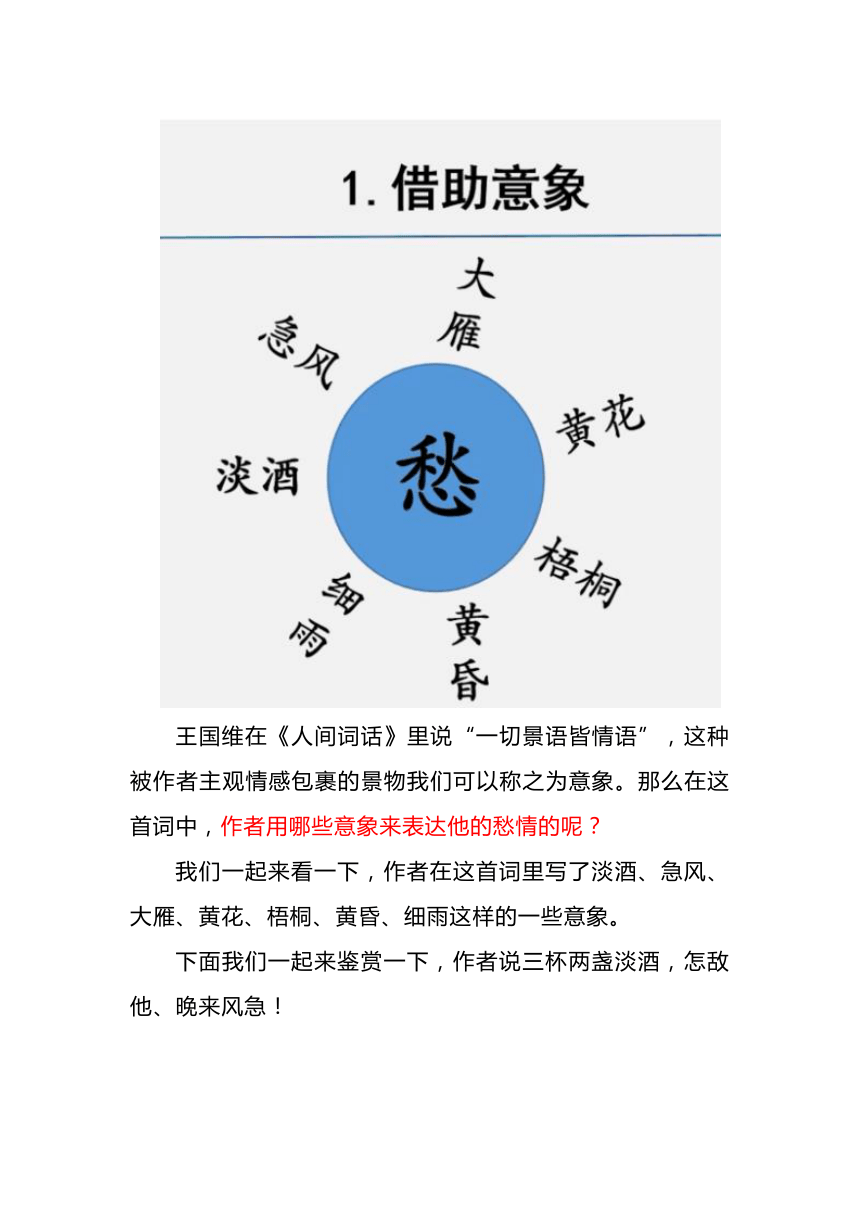

王国维在《人间词话》里说“一切景语皆情语”,这种被作者主观情感包裹的景物我们可以称之为意象。那么在这首词中,作者用哪些意象来表达他的愁情的呢?

我们一起来看一下,作者在这首词里写了淡酒、急风、大雁、黄花、梧桐、黄昏、细雨这样的一些意象。

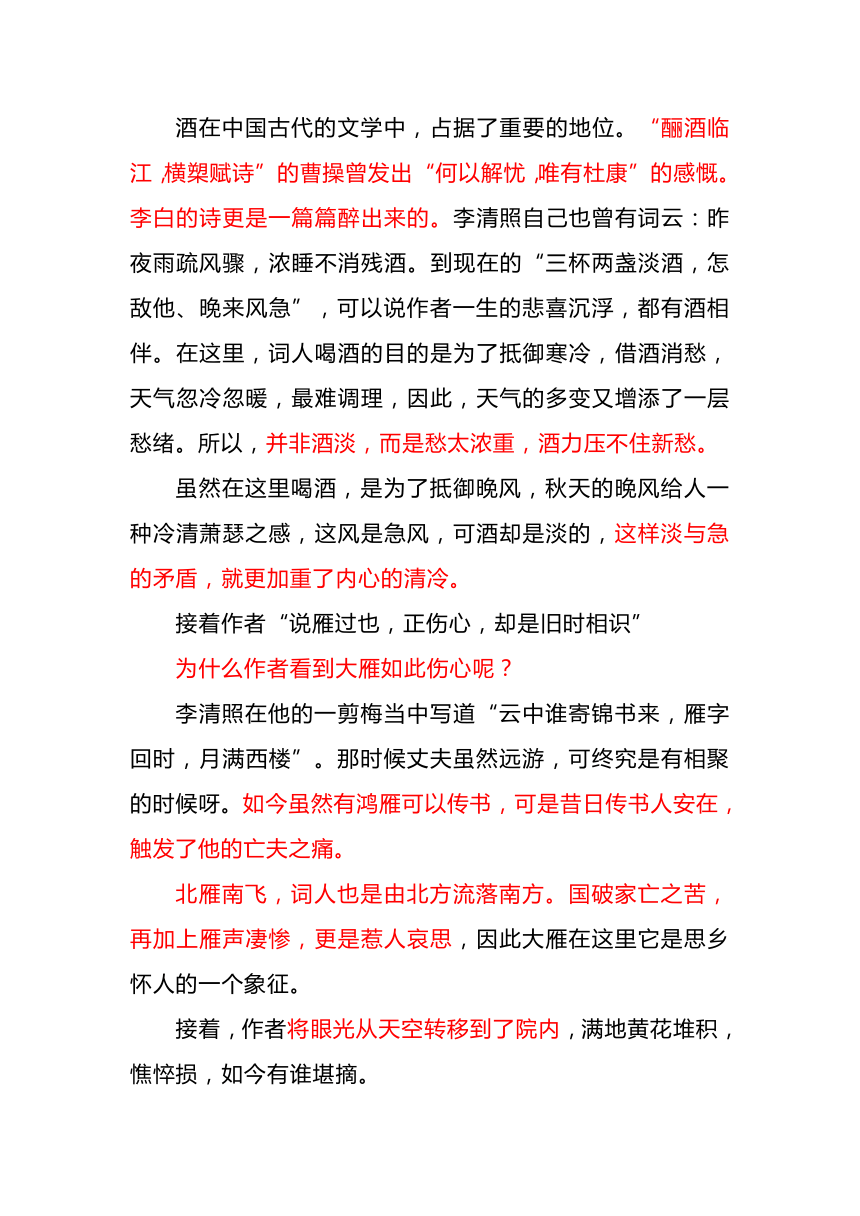

下面我们一起来鉴赏一下,作者说三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

酒在中国古代的文学中,占据了重要的地位。“酾酒临江,横槊赋诗”的曹操曾发出“何以解忧,唯有杜康”的感慨。李白的诗更是一篇篇醉出来的。李清照自己也曾有词云:昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。到现在的“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急”,可以说作者一生的悲喜沉浮,都有酒相伴。在这里,词人喝酒的目的是为了抵御寒冷,借酒消愁,天气忽冷忽暖,最难调理,因此,天气的多变又增添了一层愁绪。所以,并非酒淡,而是愁太浓重,酒力压不住新愁。

虽然在这里喝酒,是为了抵御晚风,秋天的晚风给人一种冷清萧瑟之感,这风是急风,可酒却是淡的,这样淡与急的矛盾,就更加重了内心的清冷。

接着作者“说雁过也,正伤心,却是旧时相识”

为什么作者看到大雁如此伤心呢?

李清照在他的一剪梅当中写道“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼”。那时候丈夫虽然远游,可终究是有相聚的时候呀。如今虽然有鸿雁可以传书,可是昔日传书人安在,触发了他的亡夫之痛。

北雁南飞,词人也是由北方流落南方。国破家亡之苦,再加上雁声凄惨,更是惹人哀思,因此大雁在这里它是思乡怀人的一个象征。

接着,作者将眼光从天空转移到了院内,满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。

这三句由景入情,情景交融。

作者是爱花的,在过去有丈夫为她摘花,可如今在这残秋之际,作者所见所感的却是菊花枯萎,堆积了一地,花都憔悴了,不忍看花落。可如今又有谁可以摘花送给自己呢,这凋零的菊花就像自己憔悴的容颜,虽然在这里以花自喻,对花自怜,不禁又黯然神伤。

那么这句话还有另外一种解读,有人认为这里的堆积是盛开,而憔悴的主语是人。盛开的菊花,让词人想到自己憔悴的容颜,流逝的青春,幸福的过往。菊花越美丽,诗人越伤怀,这两种解读都有道理

接下来作者说梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

梧桐在中国古典文学中,常常是凄凉冷清悲伤的象征。

温庭筠的《更漏 》“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”李煜的《相见欢》“无言独上西楼月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋”,都表现这种意境。

而黄昏是一天中由白昼转入黑夜,由阳到阴的转折点,因此黄昏印象也饱含落寞之情。

这里是梧桐更兼细雨,这是凄苦的秋雨,黄昏时候凄苦的秋雨,更是黄昏时候,一点一滴,打在梧桐树叶上的凄苦的秋雨。

正当作者为落花惋惜,为自己忧苦之时,偏偏外面又下着细雨,为什么是细雨,而不是大雨呢?

一方面大雨下的快,落在树叶上的声音,也是很粗密的;另一方面

梧桐树叶面积大,这细雨在梧桐树叶上,一点点的汇聚,再一滴一滴的滑落下来,一直到黄昏都没有停止,这就达到了点点滴滴的效果。因此,这细雨在这里,是哀伤愁思的象征。

那么这里为什么用的是点点滴滴,而不是点滴呢?

因为点点滴滴是叠词。词人在这里,主要是写声音,以声衬情,这点点滴滴极富“顿挫凄绝”感。她把时间拉的很长很长。这一滴滴,一声声是那么强烈。它震颤着、敲击着作者的心扉,简直让人不能自已,写出了愁情的绵绵不绝,无法排解。

那么,作者除了借助意象来表达情感之外,还用了什么样的手法来抒情呢?

词人面对憔悴的黄花,看到旧时的大雁,禁不住感叹道“守着窗儿,独自怎生得黑,这次地怎一个愁字了得”。那么,这两句都是直抒胸臆的写法。“守着窗儿,独自怎生得黑”这句写得尤其凄怆。

那么,作者为什么是守着窗儿期盼着天黑呢?

守着窗儿,说明外界的事物,再也不能引起它的兴趣,也没有任何人任何事物与它相伴,因此觉得孤苦难耐,度日如年。

期盼着天黑,一个快乐的有活力的人,是嫌白天太短的,是恨不得秉烛夜游的。

作者年轻时候有词云“常记溪亭日暮,沉醉不知归路”,那时候到了日暮时分,都不情愿回家。可如今却是怎生得黑。大概天黑后,便看不到眼前重重牵动愁丝之物,亦或是天黑后,到梦中去寻找失去的美好。

眼睛看不到牵动愁丝的景物了,可是这时外面偏又下着细雨,听着这样点点滴滴的雨声,心里的愁绪哪能停止呢?这样的情绪并非一个愁字可以概括的。

古人有许多写愁的经典名句。李煜曾感叹“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,李清照也曾说“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。那么在声声慢中,全篇只一句这次第,怎一个愁字了得,便戛然而止,仿佛四弦一声如裂帛,把我们的心也撕裂了,留下了无尽的品味空间。

李清照的愁、李清照的孤独是对往昔不孤独的回忆,与对未来摆脱孤独的无望。那么除此之外,还有哪里也是直接点明自然愁情的呢?

有同学说凄凄惨惨戚戚,那么我们一起来看一下。这首词的开篇便不寻常,一连用了七组叠词。宋代的罗大京在他的《鹤林玉露》当中,曾评论说

近时李易安词云:‘寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。’起头连叠七字。以一妇人,乃能创意出奇如此。那么,这七组叠词的创意出奇之处在哪里呢?

我们一起来看一下,首先是寻寻觅觅,这是一个表示动作的词。我们一般在丢失了东西的时候,要去寻觅,那么在这里词人丢失了什么呢?我们并不知道,既然如此,也就不知道要寻找什么,也就不在乎找到了没有,整个情感状态就是失落,因此不用寻觅,而用寻寻觅觅,找了又找,找了又找,不知道要找什么,却又到处寻找,由此可见人的内心是空寂的,是无处安放的。因此觉得时间很漫长,只能通过这样无目的的动作,来排遣愁绪,打发时间。

接下来冷冷清清,我们一般用冷清来形容环境,作品中秋天的天气、异乡的环境、孤苦的生活就是冷清的,而且冷冷清清是叠词,仿佛周围的环境,被一种非常强烈的凄凉感包围着,让人无处逃遁。正是因为环境的冷清,才会有内心的孤独凄凉之感,于是就有了凄凄惨惨戚戚。凄是凄凉,惨是惨痛,凄是悲戚,这是由环境心境的清冷,而产生的内心无限凄凉悲苦的感觉。这三句由外而内,由浅入深文情并茂地写出了女诗人孤苦无告的心境,仅此三句,一种浓郁的悲凉笼罩全篇。

讲到这里,我们来总结一下,使用叠词有什么样的效果呢

首先从内容上来说,它写出了时间的漫长难熬,更能体现作者若有所失、百无聊赖的心境,奠定了全词凄凉哀婉的感情基调。从音律上来说,使用叠词读起来朗朗上口,可以增强语言的韵律美。

那么除了叠词之外,也请大家关注一下这首词的押韵。这首词押的是入声韵,“觅、戚、息、急、识、积、黑、滴、得”,入声字的特点就是发音很短促,吟诵时存在声音的阻隔,给人一种欲说还休,难以一吐为快之感言。

说是因为内心有一股浓重的愁情,而无法以吐为快,是因为缺乏倾诉对象,而且说了也于事无补,不如不说。

讲到这里,我们一起来小结一下,词人是如何传达他浓郁的愁情的呢

一意象渲染出的凄凉与悲情,二是直抒胸臆发出半生孤独的慨叹,三是叠词折射出的空虚与寂寞。

此时此地,此情此景,已不单单是一个愁字,可以概括的我内心无限的凄凉惨痛之情,哪里说的尽呢?

【学习任务三】知人论世,因何而愁

那么作者到底因何而愁呢?

命运到底在李清照的身上,刻下了怎样的烙印呢

我们一起来看一下,李清照的生平大事迹

那么李清照写这首词是在1151年,结合上面李清照的生平大事迹,我们更清楚地了解了,词人写作这首词的背景:国家灭亡、丈夫离世、颠沛流离。

正是在此情形下,李清照在《声声慢》中写下了自己的愁思,因此我们可以将词人愁的内容,概括为以下几点

一是亡国之痛,二是孀居之悲,三是漂泊之苦。

那么,本节课我们通过分析《声声慢》中的意象、直抒胸臆的手法、叠词的使用等内容,深刻理解了一代才女李清照的国愁家恨。

【学习任务四】知识拓展,迁移运用

那么课前,我们已经布置大家,预习了韦庄的《含山店梦觉作》,与郭震的《宿渔家》。

拓展阅读

含山店梦觉作

[唐]韦庄

曾为流离惯别家,等闲挥袂客天涯。

灯前一觉江南梦,惆怅起来山月斜。

宿渔家[宋]郭震

几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花。

灯前笑说归来夜,明月随船送到家。

下面请大家运用本节课学会的鉴赏诗词的手法,从意象的角度,分析两首诗抒发的不同情感

那么在这两首诗中,作者都使用了灯、月的意象,但是他们抒发的情感却是截然不同的。韦诗写的是游子午夜梦醒的孤独感伤,而郭诗表达的却是渔家灯下笑谈的愉悦惬意。由此可见,同样的意象,经由诗人不同情感的同化,所传达的内涵是完全不一样的。

一片落叶,一声雁叫,一滴秋雨,李清照都能点石成金,赋予他浓郁的感染力。她的《声声慢》,以明白如话的语言,给我们讲述了她化不开、驱不散的孤独落寞。读着它,仿佛我们也切切实实,经受了这样的家国之痛。无怪乎著名的散文家梁衡,评价李清照为乱世中的美神。那么对这首词的解析就到此结束,我们给大家留了一道题目

李清照的两首词《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)与《声声慢》(寻寻觅觅),一首作于早年,一首作于晚年,同样是写愁思,其中营造的意境和蕴含的感情有何不同?请作分析。

本节课的内容就到此结束,谢谢大家。

学习目标

1.了解李清照的人生际遇对她创作的影响。

2.品味词作的语言与意象,分析作品当中蕴含的愁苦之情。

3.学习鉴赏古诗词的方法,提高审美鉴赏与创造能力。

课前学习任务

1.查阅资料,了解李清照的生平及创作风格。

2.阅读梁衡散文《乱世中的美神》。

3.思考本词如何体现“愁”这一情感。

4.阅读韦庄的《含山店梦觉作》与郭震的《宿渔家》两首诗,尝试从意象的角度思考两首诗抒发的不同情感。

同学们大家好,我是福建省莆田第二中学的何莹莹老师

在中国古代文学史上,有这样一位才女,她半世孤苦,却清高脱俗;半生坎坷,却坚韧执着。她能写“此情无计可消除,才下眉头却上心头”的相思闲愁,亦能书“生当作人杰,死亦为鬼雄”的豪情。她就是李清照。

我们曾经学过她的《如梦令》大家一起来回顾一下

这首词写她经久不忘的一次溪亭畅游,表现了其卓尔不群的情趣

、豪放潇洒的风姿。词作风格活泼清新。

李清照出生于名门世家,父母都能诗能文。她从小也耳濡目染

多才多艺,18岁时,嫁给门当户对的太学士赵明诚为妻,婚后生活幸福美满。

那么李清照这样的词风,这样无忧无虑的生活,是否贯穿她生命的始终呢?

我们一起来学习这首《声声慢》,那么本节课,我们的教学目标是

1.了解李清照的人生际遇对她创作的影响。

2.品味词作的语言与意象,分析作品当中蕴含的愁苦之情。

3.学习鉴赏古诗词的方法,提高审美鉴赏与创造能力。

【学习任务一】初读文本,感知愁心

一般情况下,我们在阅读一首词的时候,会先找出作品中的关键字眼,这就是词眼。

下面请大家按下暂停键,自主阅读《声声慢》,找出词眼并圈出来。那么在这首词中,一个愁字直接点明了作者的情感,也就是这首词的词眼。

【学习任务二】再读文本,研读愁情

下面请大家认真品读这首词,思考并分析,作者是如何传递这种愁苦之情的呢?

王国维在《人间词话》里说“一切景语皆情语”,这种被作者主观情感包裹的景物我们可以称之为意象。那么在这首词中,作者用哪些意象来表达他的愁情的呢?

我们一起来看一下,作者在这首词里写了淡酒、急风、大雁、黄花、梧桐、黄昏、细雨这样的一些意象。

下面我们一起来鉴赏一下,作者说三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

酒在中国古代的文学中,占据了重要的地位。“酾酒临江,横槊赋诗”的曹操曾发出“何以解忧,唯有杜康”的感慨。李白的诗更是一篇篇醉出来的。李清照自己也曾有词云:昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。到现在的“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急”,可以说作者一生的悲喜沉浮,都有酒相伴。在这里,词人喝酒的目的是为了抵御寒冷,借酒消愁,天气忽冷忽暖,最难调理,因此,天气的多变又增添了一层愁绪。所以,并非酒淡,而是愁太浓重,酒力压不住新愁。

虽然在这里喝酒,是为了抵御晚风,秋天的晚风给人一种冷清萧瑟之感,这风是急风,可酒却是淡的,这样淡与急的矛盾,就更加重了内心的清冷。

接着作者“说雁过也,正伤心,却是旧时相识”

为什么作者看到大雁如此伤心呢?

李清照在他的一剪梅当中写道“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼”。那时候丈夫虽然远游,可终究是有相聚的时候呀。如今虽然有鸿雁可以传书,可是昔日传书人安在,触发了他的亡夫之痛。

北雁南飞,词人也是由北方流落南方。国破家亡之苦,再加上雁声凄惨,更是惹人哀思,因此大雁在这里它是思乡怀人的一个象征。

接着,作者将眼光从天空转移到了院内,满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。

这三句由景入情,情景交融。

作者是爱花的,在过去有丈夫为她摘花,可如今在这残秋之际,作者所见所感的却是菊花枯萎,堆积了一地,花都憔悴了,不忍看花落。可如今又有谁可以摘花送给自己呢,这凋零的菊花就像自己憔悴的容颜,虽然在这里以花自喻,对花自怜,不禁又黯然神伤。

那么这句话还有另外一种解读,有人认为这里的堆积是盛开,而憔悴的主语是人。盛开的菊花,让词人想到自己憔悴的容颜,流逝的青春,幸福的过往。菊花越美丽,诗人越伤怀,这两种解读都有道理

接下来作者说梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

梧桐在中国古典文学中,常常是凄凉冷清悲伤的象征。

温庭筠的《更漏 》“梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。”李煜的《相见欢》“无言独上西楼月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋”,都表现这种意境。

而黄昏是一天中由白昼转入黑夜,由阳到阴的转折点,因此黄昏印象也饱含落寞之情。

这里是梧桐更兼细雨,这是凄苦的秋雨,黄昏时候凄苦的秋雨,更是黄昏时候,一点一滴,打在梧桐树叶上的凄苦的秋雨。

正当作者为落花惋惜,为自己忧苦之时,偏偏外面又下着细雨,为什么是细雨,而不是大雨呢?

一方面大雨下的快,落在树叶上的声音,也是很粗密的;另一方面

梧桐树叶面积大,这细雨在梧桐树叶上,一点点的汇聚,再一滴一滴的滑落下来,一直到黄昏都没有停止,这就达到了点点滴滴的效果。因此,这细雨在这里,是哀伤愁思的象征。

那么这里为什么用的是点点滴滴,而不是点滴呢?

因为点点滴滴是叠词。词人在这里,主要是写声音,以声衬情,这点点滴滴极富“顿挫凄绝”感。她把时间拉的很长很长。这一滴滴,一声声是那么强烈。它震颤着、敲击着作者的心扉,简直让人不能自已,写出了愁情的绵绵不绝,无法排解。

那么,作者除了借助意象来表达情感之外,还用了什么样的手法来抒情呢?

词人面对憔悴的黄花,看到旧时的大雁,禁不住感叹道“守着窗儿,独自怎生得黑,这次地怎一个愁字了得”。那么,这两句都是直抒胸臆的写法。“守着窗儿,独自怎生得黑”这句写得尤其凄怆。

那么,作者为什么是守着窗儿期盼着天黑呢?

守着窗儿,说明外界的事物,再也不能引起它的兴趣,也没有任何人任何事物与它相伴,因此觉得孤苦难耐,度日如年。

期盼着天黑,一个快乐的有活力的人,是嫌白天太短的,是恨不得秉烛夜游的。

作者年轻时候有词云“常记溪亭日暮,沉醉不知归路”,那时候到了日暮时分,都不情愿回家。可如今却是怎生得黑。大概天黑后,便看不到眼前重重牵动愁丝之物,亦或是天黑后,到梦中去寻找失去的美好。

眼睛看不到牵动愁丝的景物了,可是这时外面偏又下着细雨,听着这样点点滴滴的雨声,心里的愁绪哪能停止呢?这样的情绪并非一个愁字可以概括的。

古人有许多写愁的经典名句。李煜曾感叹“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,李清照也曾说“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。那么在声声慢中,全篇只一句这次第,怎一个愁字了得,便戛然而止,仿佛四弦一声如裂帛,把我们的心也撕裂了,留下了无尽的品味空间。

李清照的愁、李清照的孤独是对往昔不孤独的回忆,与对未来摆脱孤独的无望。那么除此之外,还有哪里也是直接点明自然愁情的呢?

有同学说凄凄惨惨戚戚,那么我们一起来看一下。这首词的开篇便不寻常,一连用了七组叠词。宋代的罗大京在他的《鹤林玉露》当中,曾评论说

近时李易安词云:‘寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。’起头连叠七字。以一妇人,乃能创意出奇如此。那么,这七组叠词的创意出奇之处在哪里呢?

我们一起来看一下,首先是寻寻觅觅,这是一个表示动作的词。我们一般在丢失了东西的时候,要去寻觅,那么在这里词人丢失了什么呢?我们并不知道,既然如此,也就不知道要寻找什么,也就不在乎找到了没有,整个情感状态就是失落,因此不用寻觅,而用寻寻觅觅,找了又找,找了又找,不知道要找什么,却又到处寻找,由此可见人的内心是空寂的,是无处安放的。因此觉得时间很漫长,只能通过这样无目的的动作,来排遣愁绪,打发时间。

接下来冷冷清清,我们一般用冷清来形容环境,作品中秋天的天气、异乡的环境、孤苦的生活就是冷清的,而且冷冷清清是叠词,仿佛周围的环境,被一种非常强烈的凄凉感包围着,让人无处逃遁。正是因为环境的冷清,才会有内心的孤独凄凉之感,于是就有了凄凄惨惨戚戚。凄是凄凉,惨是惨痛,凄是悲戚,这是由环境心境的清冷,而产生的内心无限凄凉悲苦的感觉。这三句由外而内,由浅入深文情并茂地写出了女诗人孤苦无告的心境,仅此三句,一种浓郁的悲凉笼罩全篇。

讲到这里,我们来总结一下,使用叠词有什么样的效果呢

首先从内容上来说,它写出了时间的漫长难熬,更能体现作者若有所失、百无聊赖的心境,奠定了全词凄凉哀婉的感情基调。从音律上来说,使用叠词读起来朗朗上口,可以增强语言的韵律美。

那么除了叠词之外,也请大家关注一下这首词的押韵。这首词押的是入声韵,“觅、戚、息、急、识、积、黑、滴、得”,入声字的特点就是发音很短促,吟诵时存在声音的阻隔,给人一种欲说还休,难以一吐为快之感言。

说是因为内心有一股浓重的愁情,而无法以吐为快,是因为缺乏倾诉对象,而且说了也于事无补,不如不说。

讲到这里,我们一起来小结一下,词人是如何传达他浓郁的愁情的呢

一意象渲染出的凄凉与悲情,二是直抒胸臆发出半生孤独的慨叹,三是叠词折射出的空虚与寂寞。

此时此地,此情此景,已不单单是一个愁字,可以概括的我内心无限的凄凉惨痛之情,哪里说的尽呢?

【学习任务三】知人论世,因何而愁

那么作者到底因何而愁呢?

命运到底在李清照的身上,刻下了怎样的烙印呢

我们一起来看一下,李清照的生平大事迹

那么李清照写这首词是在1151年,结合上面李清照的生平大事迹,我们更清楚地了解了,词人写作这首词的背景:国家灭亡、丈夫离世、颠沛流离。

正是在此情形下,李清照在《声声慢》中写下了自己的愁思,因此我们可以将词人愁的内容,概括为以下几点

一是亡国之痛,二是孀居之悲,三是漂泊之苦。

那么,本节课我们通过分析《声声慢》中的意象、直抒胸臆的手法、叠词的使用等内容,深刻理解了一代才女李清照的国愁家恨。

【学习任务四】知识拓展,迁移运用

那么课前,我们已经布置大家,预习了韦庄的《含山店梦觉作》,与郭震的《宿渔家》。

拓展阅读

含山店梦觉作

[唐]韦庄

曾为流离惯别家,等闲挥袂客天涯。

灯前一觉江南梦,惆怅起来山月斜。

宿渔家[宋]郭震

几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花。

灯前笑说归来夜,明月随船送到家。

下面请大家运用本节课学会的鉴赏诗词的手法,从意象的角度,分析两首诗抒发的不同情感

那么在这两首诗中,作者都使用了灯、月的意象,但是他们抒发的情感却是截然不同的。韦诗写的是游子午夜梦醒的孤独感伤,而郭诗表达的却是渔家灯下笑谈的愉悦惬意。由此可见,同样的意象,经由诗人不同情感的同化,所传达的内涵是完全不一样的。

一片落叶,一声雁叫,一滴秋雨,李清照都能点石成金,赋予他浓郁的感染力。她的《声声慢》,以明白如话的语言,给我们讲述了她化不开、驱不散的孤独落寞。读着它,仿佛我们也切切实实,经受了这样的家国之痛。无怪乎著名的散文家梁衡,评价李清照为乱世中的美神。那么对这首词的解析就到此结束,我们给大家留了一道题目

李清照的两首词《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)与《声声慢》(寻寻觅觅),一首作于早年,一首作于晚年,同样是写愁思,其中营造的意境和蕴含的感情有何不同?请作分析。

本节课的内容就到此结束,谢谢大家。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读