江苏省盐城市建湖县2023-2024学年部编版七年级上学期1月期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省盐城市建湖县2023-2024学年部编版七年级上学期1月期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 634.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-07 22:28:14 | ||

图片预览

文档简介

建湖县2023-2024学年上学期期末检测

七年级历史试题

一、选择题(在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请将正确答案填涂在答题卡上。本大题共25 小题,每小题1分,共25分。)

1.近日,中国科考队应用新技术手段,在周口店古人类遗址的哺乳动物化石中识别出一块人类顶骨。这一发现可以用于研究

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.良渚人

2.《路史·前纪七》载:“轩辕氏,作于空桑之北,绍物开智,见转风之蓬不已者,于是作制乘车。”材料中被称作“轩辕氏”的是

A.炎帝 B.黄帝 C.帝舜 D.大禹

3.商朝卜辞:“乙未日,子前往地田猎,并捕获了三头野鹿……”该卜辞可能使用的文字是

A.甲骨文 B.钟鼎文 C.小篆 D.隶书

4.《诗经》中记载:“牧野洋洋,檀车煌煌……凉彼武王,肆伐大商,会朝清明。”材料反映的是

A.牧野之战 B.城濮之战

C.赤壁之战 D.淝水之战

5.根据“深掏滩,低作堰”的六字治水经验,古代川人在右图河段修建了

A.大运河 B.灵渠

C.芍陂 D.都江堰

6.“商君法于秦,战斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官; 斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。”该材料可以用于佐证

A.奖励耕织 B.奖励军功

C.确立县制 D.废除特权

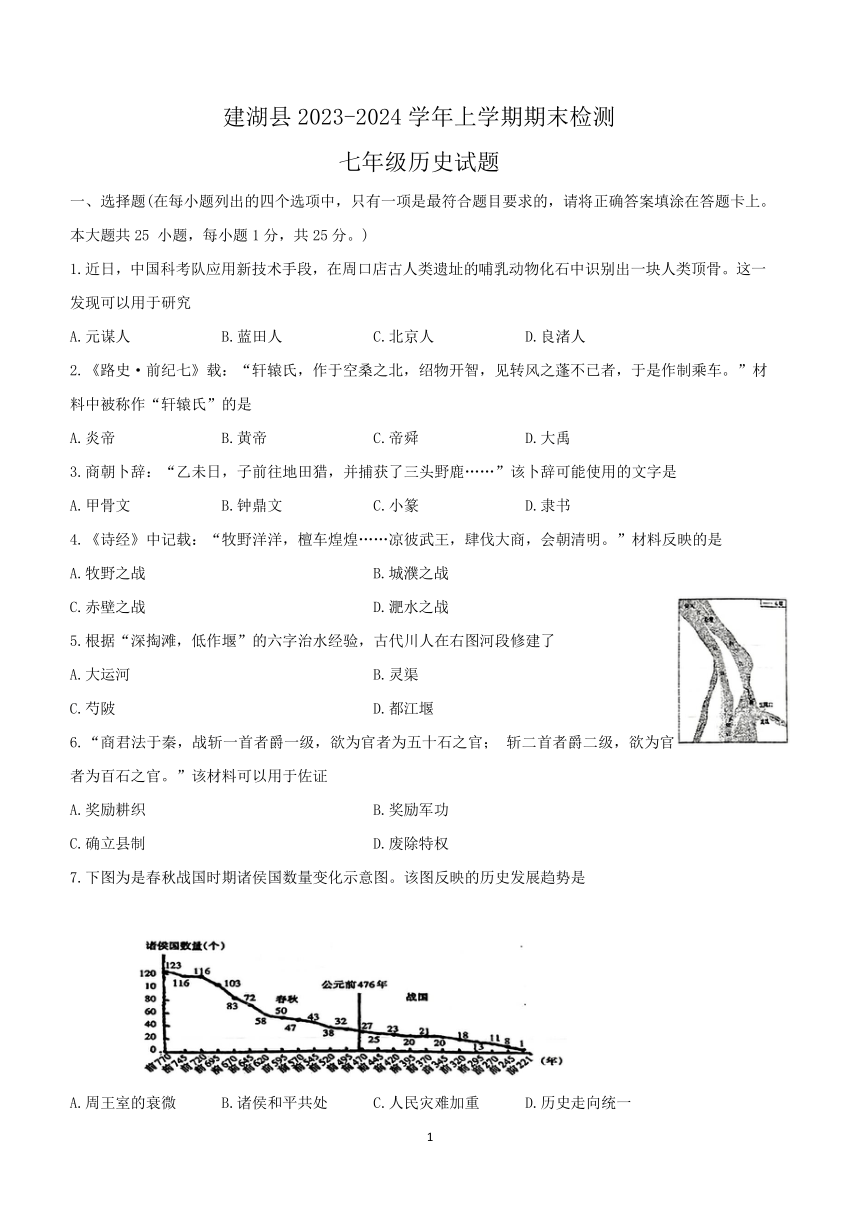

7.下图为是春秋战国时期诸侯国数量变化示意图。该图反映的历史发展趋势是

A.周王室的衰微 B.诸侯和平共处 C.人民灾难加重 D.历史走向统一

8.战国时期,彼此不同甚至相反的学派“蜂出并作,各引一端”,“其言虽殊,辟犹水火”,竟能相安共处,自由争鸣,大大繁荣了我国古代的学术。出现该种局面的根本原因

A.战争的频繁 B.学术的繁荣 C.生产力发展 D.改革的推行

9.公元前 220年以后,我国不同地区人民虽无法使用各自的方言进行交流,但却可以用相同的文字进行交流。这一现象主要得益于

A.春秋大争霸 B.战国大动荡 C.秦朝大一统 D.魏晋大分裂

10.秦始皇在位37年期间,征匈奴、筑长城、戍五岭、修驰道、建宫殿、造陵墓……统一后不久就出现“天下苦秦久矣”的呐喊。据此分析, “天下苦秦”源于

A.秦朝暴政 B.经济落后 C.农民起义 D.文化衰败

11.秦末农民起义冲垮了秦的统治,破坏了社会经济,大量农民流亡异乡,他们缺衣少食。为改变这一现状,汉初统治者采取的政策是

A.休养生息 B.强征赋税 C.严刑峻法 D.武力征服

12.冯友兰认为:“秦皇、李斯行统一思想之政策于前,汉武、董仲舒行统一思想之政策于后,盖皆代表一种自然之趋势。”材料中后者政策具体指的是

A.尊崇法家 B.焚书坑儒 C.独尊儒术 D.提倡道教

13.秦朝建立后,废六国所通行的刀币、布币等货币,行“半两钱”……西汉武帝时,下令禁止各郡国铸钱,确立五铢钱制。这种现象主要反映了

A.商品经济的发展 B.行政效率的低下

C.科学技术的先进 D.中央集权的强化

14.汉宣帝时,它的设置结束了西域地区四分五裂的状态,实现了对西域地区的有效管辖,也是西域正式归属中央政权的标志。材料中“它”是指

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.西域都护

15.他重建了汉朝,以“柔道”治国,简政安民,释放奴婢,整顿吏治,节省开支,并广设学校,致力文教。后世称“他”的统治时期为

A.文景之治 B.汉武盛世 C.光武中兴 D.百家争鸣

16.“东京皇统屡绝,权归女主,外立者四帝,临朝者六后,莫不定策帷帘,委事父兄。”这说明当时

A.州牧割据混战 B.宦官把持朝政

C.地主豪强横行 D.外戚势力膨胀

17.“若病结积在内,针药所不能及,当须刳割者,便饮其麻沸散,须臾便如醉死无所知,因破取。”材料中所述成就创造者为

A. 张仲景 B. 华佗 C.扁鹊 D.李时珍

18.“《史记》以叙事写人见长,故事情节生动曲折、语言丰富、风格多样,成为叙事文学的典范。”材料意在强调《史记》的

A.文学价值 B.史学价值 C.宗教价值 D.思想价值

19.公元 220 年,汉献帝禅位于曹丕,东汉灭亡。按公元纪年法,此事发生在

A.公元前3 世纪早期 B.公元3 世纪早期

C.公元前2世纪晚期 D.公元2世纪早期

20.识图是历史学习重要方法。据右图,我们可以直观感受到

A.南北对峙出现 B.政权交替频繁

C.三国鼎立形成 D.战乱破坏经济

21.“刘裕灭后秦,代晋之势已成,其进封公,建国,加九锡,于420年称帝”。此处“建国”是

A.宋 B.齐 C.梁 D.陈

22.对比下面两幅图片,北方士大夫读书方式的变化可以用于解释

A.胡汉分化 B.政权分立 C.文化发展 D.民族交融

23.魏晋南北朝时期校正“新莽铜嘉量”,按圆周率是3.1415926 计算,得嘉量圆面积为162平方寸。此项校正工作顺利进行应归功于

A.刘徽 B.贾思勰 C.祖冲之 D.顾恺之

24.有学者研究:三国至南北朝时,服饰多沿袭两汉,但在北方出现兼备游牧民族习俗的服饰,南方开始流行宽松服饰。由此推断,该时期的服饰文化特色是

A.因循守旧 B.继承创新 C.标新立异 D.中外兼容

25.史实是指对历史人物或事件的客观叙述,史论是对史实的分析或评判。下列各项中属于史论的是

A.孔子提出“以德治国”和“有教无类” B.公元前770年,周平王东迁洛邑

C.江南地区开发为经济重心南移奠定基础 D.汉武帝派卫青、霍去病北击匈奴

二、非选择题(本部分2 小题, 26题是12分, 27题是13分, 共25分。)

26. (10分) 强国必先强农,农强方能国强。阅读下列材料,回答问题。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大的发展……来、耜的出现和普遍使用,使农业生产力得到了提高……农业生产力的提高与粮食的储备,为聚落生活的安定提供了保障。

——中国社会科学院历史研究所编《简明中国历史读本》

材料二 从西北地区引入中原地区的瓜果类有石榴、胡桃、葡萄、玉门枣等9种,蔬菜类有胡瓜,调料类增加了胡麻、胡葱、胡蒜等,其他还有苜蓿、红蓝花,这些经济作物在传入和被广泛种植与使用后,丰富了中原地区的物种资源,对于汉王朝经济的发展产生了重要的促进作用。

——董莉莉《丝绸之路与汉王朝的兴盛》

材料三 魏晋南北朝时期,长江以南地区,水煮饼、水引饼( 早期面条) 、起面饼( 发酵的饼) 等面食开始广为流传……受外来宗教影响,素菜的制作很精细且备受贵族推崇。

——邵万宽《三国至南北朝时期江苏地区饮食风貌》

请回答:

(1) 据材料一并结合所学知识,指出古代聚落生活的保障条件和该时期主要种植的农作物。(3分)

(2) 据材料二,概括西北物种被引入中原地区的原因和意义。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识,概括南方地区饮食新特征和形成这些特征的因素。(4分)

(4) 综上材料,谈谈你对如何促进农业发展的认识。(2分)

27. (13分) 治国,是一个不断自我修正后坚持生长的历程。阅读下列材料,回答问题。材料一 从西周时代起,中国的社会就进入了封建阶段的历史;认为王朝统治者对征服者或有功者分别颁田置禄、授土授民,是封建阶段的基本表现方式。

——王亚南《中国地主经济封建制度论纲》

材料二 公元前221年,秦始皇接受建议……形成了一套严密的地方行政管理体系。……“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊,”然西汉各侯国的权力较大,但经汉景帝和汉武帝的努力,诸侯国势力大为削弱。

——万昌华《论郡县制度的嬗变与实质》

材料三 北魏统一中原后,开始了政权改造的过程,经过了整整一百年的光景,实现了鲜卑贵族与汉族门阀士族的完全结合,完成了北魏政权的封建汉化体制……从积极方面讲,促进了鲜卑贵族与汉族氏族的联合,从消极作用讲,导致统治阶级内部矛盾的发展,加速了北魏政权的衰亡。

——摘编自黄烈《中国古代民族史研究》

请回答:

(1) 据材料一,指出中国社会“进入封建阶段”的朝代和基本表现方式。(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出秦皇汉武分别采纳了何人何策,来强化地方治理。(4分)

(3) 据材料三归纳北魏“政权改造”的影响,并结合所学知识,指出造成这些影响的关键历史事件。(4分)

(4) 综合上述材料,你认为如何才能保持治国的生命力。(1分)

2023~2024学年度第一学期期末学情调研

七年级历史参考答案及评分标准

一、选择题(在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请将正确答案填涂在答题卡上。本大题共25小题,每小题1分,共25分。)

1-5 CBAAD 6-10BDCCA

11-15 ACDDC 16-20 DBABC

21-25 ADCBC

二、非选择题(本部分2 小题,26题是 12分, 27题是13分, 共25分。)

26.(12分)

(1) 农业生产力的提高或粮食的储备(1分); 水稻(1分),粟 (1分,或黍也可以)

(2) 丝绸之路的开辟; (1分,或张骞出使西域也可以)

丰富了中原地区的物种资源;促进了汉朝经济的发展(2分)

(3) 面食广为流传; 素菜精细且备受推崇(2分);

北民南迁、外来宗教(佛教) 的影响(2分)

(4) 要注重农业技术的改进;要重视引进外来物种; 人口的迁徙; 政府的重视等(答到任意两点均可给2分,其他言之有理也可给分)

27.(13 分)

(1) 西周(2分); 颁田置禄、授土授民 (2分)

(2) 李斯, 郡县制(2分); 主父偃, 推恩令(2分)

(3) 促进了鲜卑贵族与汉族氏族的联合;(1分) 完成了北魏政权的封建汉化;(1分)加速了北魏政权的衰亡(1分)。 北魏孝文帝改革(1分)

(4) 不断自我修正; 坚持创新发展(言之有理即可)(1分)

七年级历史试题

一、选择题(在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请将正确答案填涂在答题卡上。本大题共25 小题,每小题1分,共25分。)

1.近日,中国科考队应用新技术手段,在周口店古人类遗址的哺乳动物化石中识别出一块人类顶骨。这一发现可以用于研究

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.良渚人

2.《路史·前纪七》载:“轩辕氏,作于空桑之北,绍物开智,见转风之蓬不已者,于是作制乘车。”材料中被称作“轩辕氏”的是

A.炎帝 B.黄帝 C.帝舜 D.大禹

3.商朝卜辞:“乙未日,子前往地田猎,并捕获了三头野鹿……”该卜辞可能使用的文字是

A.甲骨文 B.钟鼎文 C.小篆 D.隶书

4.《诗经》中记载:“牧野洋洋,檀车煌煌……凉彼武王,肆伐大商,会朝清明。”材料反映的是

A.牧野之战 B.城濮之战

C.赤壁之战 D.淝水之战

5.根据“深掏滩,低作堰”的六字治水经验,古代川人在右图河段修建了

A.大运河 B.灵渠

C.芍陂 D.都江堰

6.“商君法于秦,战斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官; 斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。”该材料可以用于佐证

A.奖励耕织 B.奖励军功

C.确立县制 D.废除特权

7.下图为是春秋战国时期诸侯国数量变化示意图。该图反映的历史发展趋势是

A.周王室的衰微 B.诸侯和平共处 C.人民灾难加重 D.历史走向统一

8.战国时期,彼此不同甚至相反的学派“蜂出并作,各引一端”,“其言虽殊,辟犹水火”,竟能相安共处,自由争鸣,大大繁荣了我国古代的学术。出现该种局面的根本原因

A.战争的频繁 B.学术的繁荣 C.生产力发展 D.改革的推行

9.公元前 220年以后,我国不同地区人民虽无法使用各自的方言进行交流,但却可以用相同的文字进行交流。这一现象主要得益于

A.春秋大争霸 B.战国大动荡 C.秦朝大一统 D.魏晋大分裂

10.秦始皇在位37年期间,征匈奴、筑长城、戍五岭、修驰道、建宫殿、造陵墓……统一后不久就出现“天下苦秦久矣”的呐喊。据此分析, “天下苦秦”源于

A.秦朝暴政 B.经济落后 C.农民起义 D.文化衰败

11.秦末农民起义冲垮了秦的统治,破坏了社会经济,大量农民流亡异乡,他们缺衣少食。为改变这一现状,汉初统治者采取的政策是

A.休养生息 B.强征赋税 C.严刑峻法 D.武力征服

12.冯友兰认为:“秦皇、李斯行统一思想之政策于前,汉武、董仲舒行统一思想之政策于后,盖皆代表一种自然之趋势。”材料中后者政策具体指的是

A.尊崇法家 B.焚书坑儒 C.独尊儒术 D.提倡道教

13.秦朝建立后,废六国所通行的刀币、布币等货币,行“半两钱”……西汉武帝时,下令禁止各郡国铸钱,确立五铢钱制。这种现象主要反映了

A.商品经济的发展 B.行政效率的低下

C.科学技术的先进 D.中央集权的强化

14.汉宣帝时,它的设置结束了西域地区四分五裂的状态,实现了对西域地区的有效管辖,也是西域正式归属中央政权的标志。材料中“它”是指

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.西域都护

15.他重建了汉朝,以“柔道”治国,简政安民,释放奴婢,整顿吏治,节省开支,并广设学校,致力文教。后世称“他”的统治时期为

A.文景之治 B.汉武盛世 C.光武中兴 D.百家争鸣

16.“东京皇统屡绝,权归女主,外立者四帝,临朝者六后,莫不定策帷帘,委事父兄。”这说明当时

A.州牧割据混战 B.宦官把持朝政

C.地主豪强横行 D.外戚势力膨胀

17.“若病结积在内,针药所不能及,当须刳割者,便饮其麻沸散,须臾便如醉死无所知,因破取。”材料中所述成就创造者为

A. 张仲景 B. 华佗 C.扁鹊 D.李时珍

18.“《史记》以叙事写人见长,故事情节生动曲折、语言丰富、风格多样,成为叙事文学的典范。”材料意在强调《史记》的

A.文学价值 B.史学价值 C.宗教价值 D.思想价值

19.公元 220 年,汉献帝禅位于曹丕,东汉灭亡。按公元纪年法,此事发生在

A.公元前3 世纪早期 B.公元3 世纪早期

C.公元前2世纪晚期 D.公元2世纪早期

20.识图是历史学习重要方法。据右图,我们可以直观感受到

A.南北对峙出现 B.政权交替频繁

C.三国鼎立形成 D.战乱破坏经济

21.“刘裕灭后秦,代晋之势已成,其进封公,建国,加九锡,于420年称帝”。此处“建国”是

A.宋 B.齐 C.梁 D.陈

22.对比下面两幅图片,北方士大夫读书方式的变化可以用于解释

A.胡汉分化 B.政权分立 C.文化发展 D.民族交融

23.魏晋南北朝时期校正“新莽铜嘉量”,按圆周率是3.1415926 计算,得嘉量圆面积为162平方寸。此项校正工作顺利进行应归功于

A.刘徽 B.贾思勰 C.祖冲之 D.顾恺之

24.有学者研究:三国至南北朝时,服饰多沿袭两汉,但在北方出现兼备游牧民族习俗的服饰,南方开始流行宽松服饰。由此推断,该时期的服饰文化特色是

A.因循守旧 B.继承创新 C.标新立异 D.中外兼容

25.史实是指对历史人物或事件的客观叙述,史论是对史实的分析或评判。下列各项中属于史论的是

A.孔子提出“以德治国”和“有教无类” B.公元前770年,周平王东迁洛邑

C.江南地区开发为经济重心南移奠定基础 D.汉武帝派卫青、霍去病北击匈奴

二、非选择题(本部分2 小题, 26题是12分, 27题是13分, 共25分。)

26. (10分) 强国必先强农,农强方能国强。阅读下列材料,回答问题。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大的发展……来、耜的出现和普遍使用,使农业生产力得到了提高……农业生产力的提高与粮食的储备,为聚落生活的安定提供了保障。

——中国社会科学院历史研究所编《简明中国历史读本》

材料二 从西北地区引入中原地区的瓜果类有石榴、胡桃、葡萄、玉门枣等9种,蔬菜类有胡瓜,调料类增加了胡麻、胡葱、胡蒜等,其他还有苜蓿、红蓝花,这些经济作物在传入和被广泛种植与使用后,丰富了中原地区的物种资源,对于汉王朝经济的发展产生了重要的促进作用。

——董莉莉《丝绸之路与汉王朝的兴盛》

材料三 魏晋南北朝时期,长江以南地区,水煮饼、水引饼( 早期面条) 、起面饼( 发酵的饼) 等面食开始广为流传……受外来宗教影响,素菜的制作很精细且备受贵族推崇。

——邵万宽《三国至南北朝时期江苏地区饮食风貌》

请回答:

(1) 据材料一并结合所学知识,指出古代聚落生活的保障条件和该时期主要种植的农作物。(3分)

(2) 据材料二,概括西北物种被引入中原地区的原因和意义。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识,概括南方地区饮食新特征和形成这些特征的因素。(4分)

(4) 综上材料,谈谈你对如何促进农业发展的认识。(2分)

27. (13分) 治国,是一个不断自我修正后坚持生长的历程。阅读下列材料,回答问题。材料一 从西周时代起,中国的社会就进入了封建阶段的历史;认为王朝统治者对征服者或有功者分别颁田置禄、授土授民,是封建阶段的基本表现方式。

——王亚南《中国地主经济封建制度论纲》

材料二 公元前221年,秦始皇接受建议……形成了一套严密的地方行政管理体系。……“汉祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊,”然西汉各侯国的权力较大,但经汉景帝和汉武帝的努力,诸侯国势力大为削弱。

——万昌华《论郡县制度的嬗变与实质》

材料三 北魏统一中原后,开始了政权改造的过程,经过了整整一百年的光景,实现了鲜卑贵族与汉族门阀士族的完全结合,完成了北魏政权的封建汉化体制……从积极方面讲,促进了鲜卑贵族与汉族氏族的联合,从消极作用讲,导致统治阶级内部矛盾的发展,加速了北魏政权的衰亡。

——摘编自黄烈《中国古代民族史研究》

请回答:

(1) 据材料一,指出中国社会“进入封建阶段”的朝代和基本表现方式。(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,指出秦皇汉武分别采纳了何人何策,来强化地方治理。(4分)

(3) 据材料三归纳北魏“政权改造”的影响,并结合所学知识,指出造成这些影响的关键历史事件。(4分)

(4) 综合上述材料,你认为如何才能保持治国的生命力。(1分)

2023~2024学年度第一学期期末学情调研

七年级历史参考答案及评分标准

一、选择题(在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请将正确答案填涂在答题卡上。本大题共25小题,每小题1分,共25分。)

1-5 CBAAD 6-10BDCCA

11-15 ACDDC 16-20 DBABC

21-25 ADCBC

二、非选择题(本部分2 小题,26题是 12分, 27题是13分, 共25分。)

26.(12分)

(1) 农业生产力的提高或粮食的储备(1分); 水稻(1分),粟 (1分,或黍也可以)

(2) 丝绸之路的开辟; (1分,或张骞出使西域也可以)

丰富了中原地区的物种资源;促进了汉朝经济的发展(2分)

(3) 面食广为流传; 素菜精细且备受推崇(2分);

北民南迁、外来宗教(佛教) 的影响(2分)

(4) 要注重农业技术的改进;要重视引进外来物种; 人口的迁徙; 政府的重视等(答到任意两点均可给2分,其他言之有理也可给分)

27.(13 分)

(1) 西周(2分); 颁田置禄、授土授民 (2分)

(2) 李斯, 郡县制(2分); 主父偃, 推恩令(2分)

(3) 促进了鲜卑贵族与汉族氏族的联合;(1分) 完成了北魏政权的封建汉化;(1分)加速了北魏政权的衰亡(1分)。 北魏孝文帝改革(1分)

(4) 不断自我修正; 坚持创新发展(言之有理即可)(1分)

同课章节目录