高考生物二轮复习限时集训:10 种群和群落(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物二轮复习限时集训:10 种群和群落(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 842.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-15 22:02:24 | ||

图片预览

文档简介

高考生物二轮复习限时集训

10 种群和群落

[时间:30min]

1.[2023·湖北十堰三模] 非洲大蜗牛(雌雄同体),是外来入侵物种之一,成体壳长一般为7~8厘米,喜欢高温高湿的环境,一般仅在雨后及夜间活动。下列相关叙述正确的是 ( )

A.非洲大蜗牛进入我国后将持续呈现“J”形曲线增长

B.非洲大蜗牛具有种群密度、年龄结构、性别比例等特征

C.非洲大蜗牛的种群密度通过出生率和死亡率来预测

D.调查非洲大蜗牛的种群密度可以用样方法进行

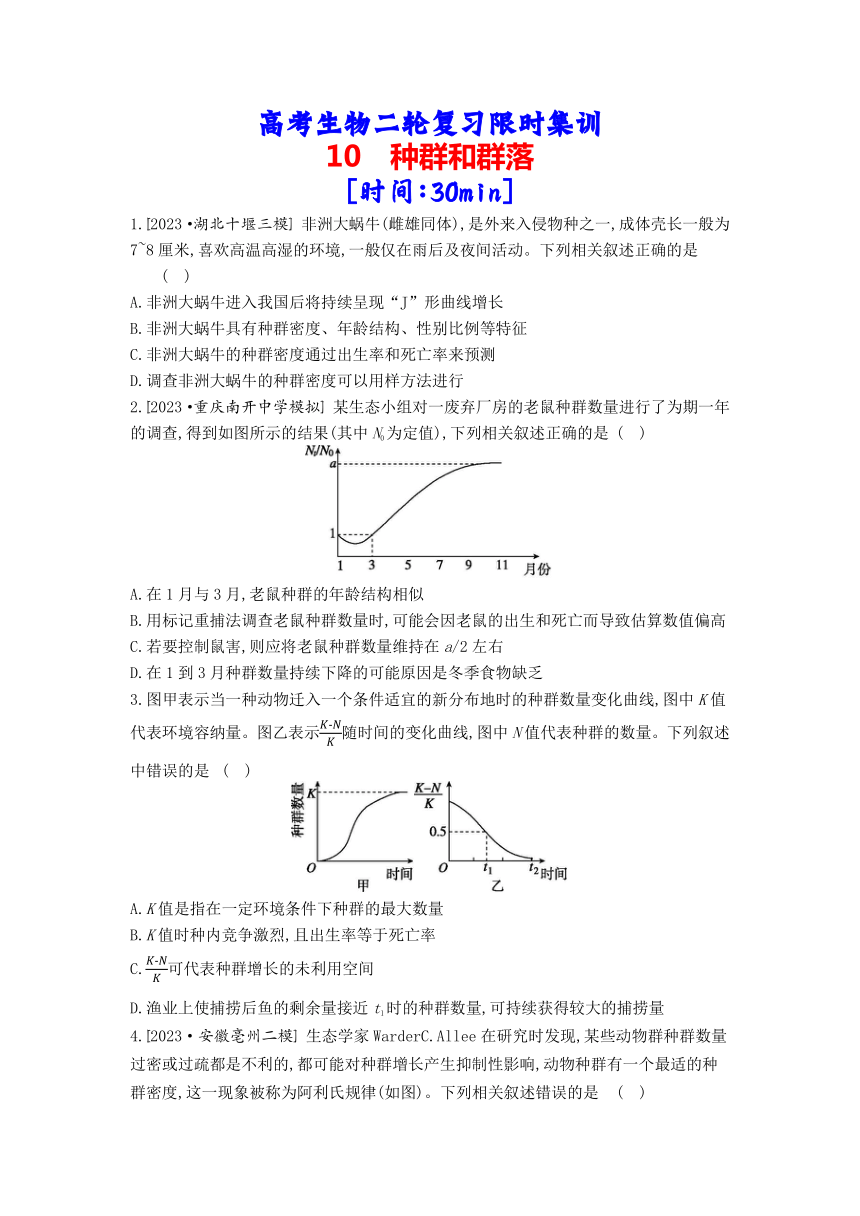

2.[2023·重庆南开中学模拟] 某生态小组对一废弃厂房的老鼠种群数量进行了为期一年的调查,得到如图所示的结果(其中N0为定值),下列相关叙述正确的是 ( )

A.在1月与3月,老鼠种群的年龄结构相似

B.用标记重捕法调查老鼠种群数量时,可能会因老鼠的出生和死亡而导致估算数值偏高

C.若要控制鼠害,则应将老鼠种群数量维持在a/2左右

D.在1到3月种群数量持续下降的可能原因是冬季食物缺乏

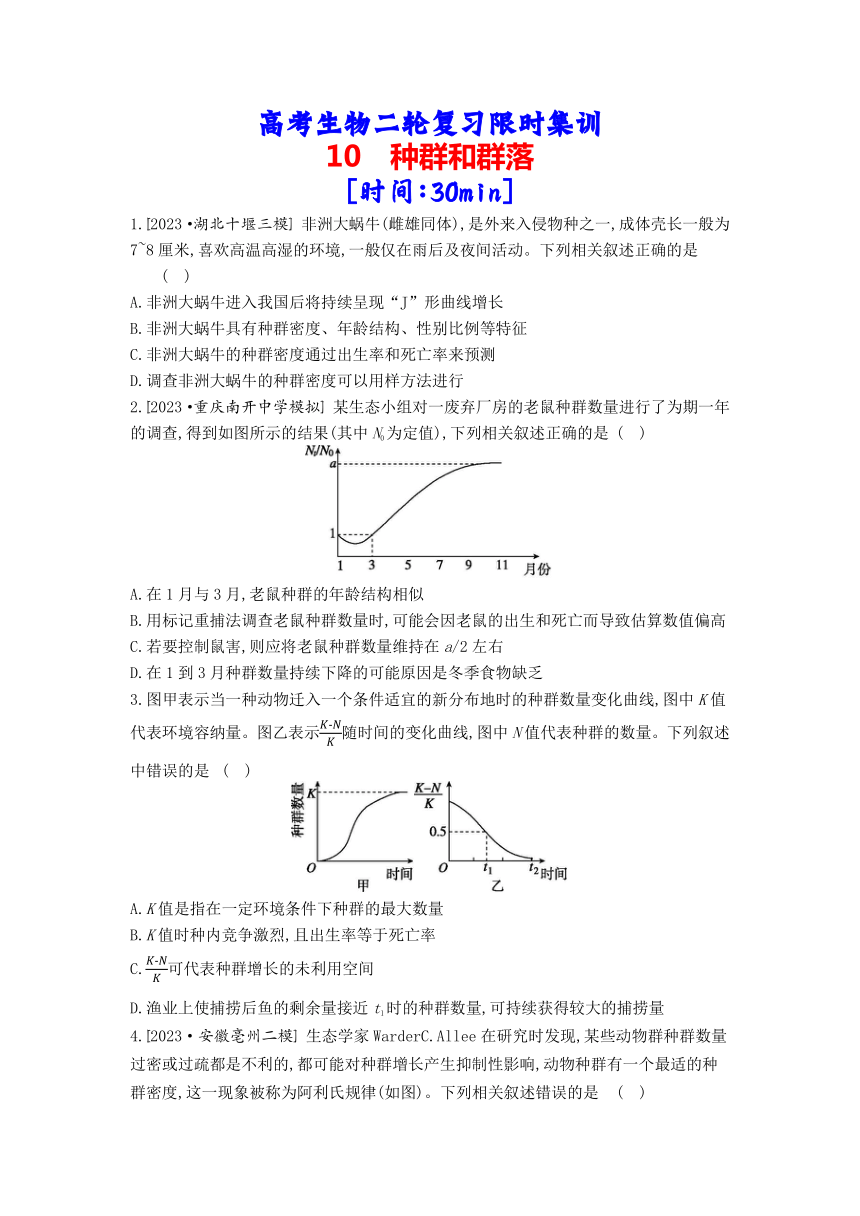

3.图甲表示当一种动物迁入一个条件适宜的新分布地时的种群数量变化曲线,图中K值代表环境容纳量。图乙表示随时间的变化曲线,图中N值代表种群的数量。下列叙述中错误的是 ( )

A.K值是指在一定环境条件下种群的最大数量

B.K值时种内竞争激烈,且出生率等于死亡率

C.可代表种群增长的未利用空间

D.渔业上使捕捞后鱼的剩余量接近t1时的种群数量,可持续获得较大的捕捞量

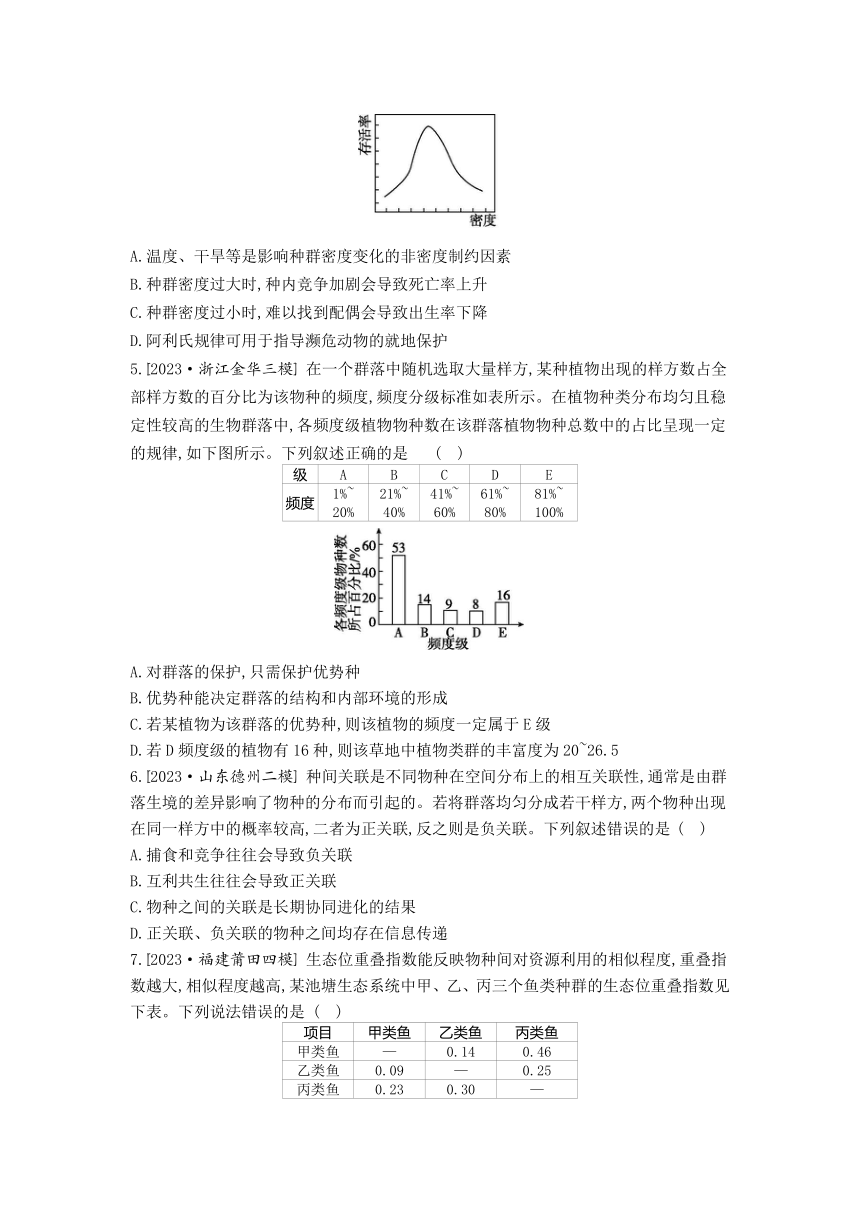

4.[2023·安徽亳州二模] 生态学家WarderC.Allee在研究时发现,某些动物群种群数量过密或过疏都是不利的,都可能对种群增长产生抑制性影响,动物种群有一个最适的种群密度,这一现象被称为阿利氏规律(如图)。下列相关叙述错误的是 ( )

A.温度、干旱等是影响种群密度变化的非密度制约因素

B.种群密度过大时,种内竞争加剧会导致死亡率上升

C.种群密度过小时,难以找到配偶会导致出生率下降

D.阿利氏规律可用于指导濒危动物的就地保护

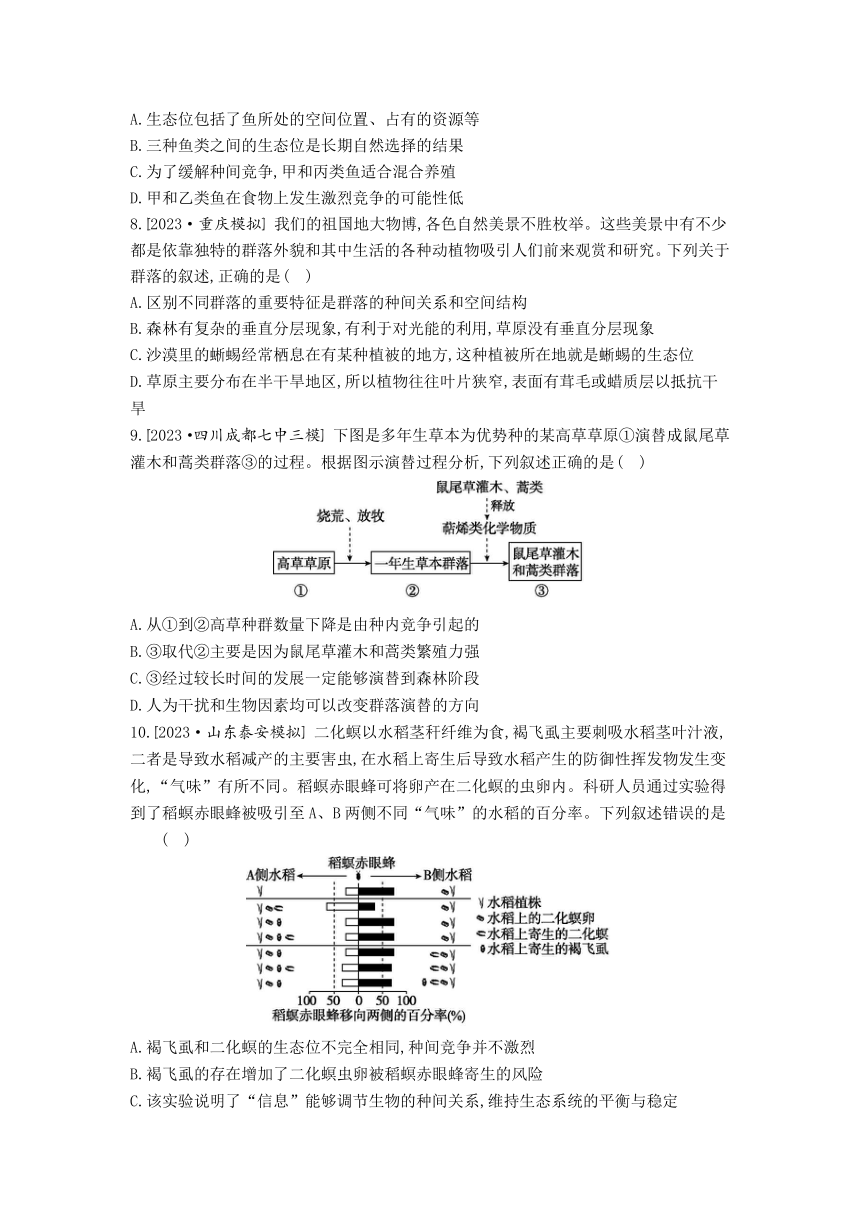

5.[2023·浙江金华三模] 在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中,各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律,如下图所示。下列叙述正确的是 ( )

级 A B C D E

频度 1%~ 20% 21%~ 40% 41%~ 60% 61%~ 80% 81%~ 100%

A.对群落的保护,只需保护优势种

B.优势种能决定群落的结构和内部环境的形成

C.若某植物为该群落的优势种,则该植物的频度一定属于E级

D.若D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为20~26.5

6.[2023·山东德州二模] 种间关联是不同物种在空间分布上的相互关联性,通常是由群落生境的差异影响了物种的分布而引起的。若将群落均匀分成若干样方,两个物种出现在同一样方中的概率较高,二者为正关联,反之则是负关联。下列叙述错误的是 ( )

A.捕食和竞争往往会导致负关联

B.互利共生往往会导致正关联

C.物种之间的关联是长期协同进化的结果

D.正关联、负关联的物种之间均存在信息传递

7.[2023·福建莆田四模] 生态位重叠指数能反映物种间对资源利用的相似程度,重叠指数越大,相似程度越高,某池塘生态系统中甲、乙、丙三个鱼类种群的生态位重叠指数见下表。下列说法错误的是 ( )

项目 甲类鱼 乙类鱼 丙类鱼

甲类鱼 — 0.14 0.46

乙类鱼 0.09 — 0.25

丙类鱼 0.23 0.30 —

A.生态位包括了鱼所处的空间位置、占有的资源等

B.三种鱼类之间的生态位是长期自然选择的结果

C.为了缓解种间竞争,甲和丙类鱼适合混合养殖

D.甲和乙类鱼在食物上发生激烈竞争的可能性低

8.[2023·重庆模拟] 我们的祖国地大物博,各色自然美景不胜枚举。这些美景中有不少都是依靠独特的群落外貌和其中生活的各种动植物吸引人们前来观赏和研究。下列关于群落的叙述,正确的是 ( )

A.区别不同群落的重要特征是群落的种间关系和空间结构

B.森林有复杂的垂直分层现象,有利于对光能的利用,草原没有垂直分层现象

C.沙漠里的蜥蜴经常栖息在有某种植被的地方,这种植被所在地就是蜥蜴的生态位

D.草原主要分布在半干旱地区,所以植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层以抵抗干旱

9.[2023·四川成都七中三模] 下图是多年生草本为优势种的某高草草原①演替成鼠尾草灌木和蒿类群落③的过程。根据图示演替过程分析,下列叙述正确的是 ( )

A.从①到②高草种群数量下降是由种内竞争引起的

B.③取代②主要是因为鼠尾草灌木和蒿类繁殖力强

C.③经过较长时间的发展一定能够演替到森林阶段

D.人为干扰和生物因素均可以改变群落演替的方向

10.[2023·山东泰安模拟] 二化螟以水稻茎秆纤维为食,褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液,二者是导致水稻减产的主要害虫,在水稻上寄生后导致水稻产生的防御性挥发物发生变化,“气味”有所不同。稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内。科研人员通过实验得到了稻螟赤眼蜂被吸引至A、B两侧不同“气味”的水稻的百分率。下列叙述错误的是 ( )

A.褐飞虱和二化螟的生态位不完全相同,种间竞争并不激烈

B.褐飞虱的存在增加了二化螟虫卵被稻螟赤眼蜂寄生的风险

C.该实验说明了“信息”能够调节生物的种间关系,维持生态系统的平衡与稳定

D.稻螟赤眼蜂与二化螟之间是寄生关系,对彼此而言互为密度制约因素

11.[2023·福建莆田模拟] 湿地被誉为地球之“肾”,动植物种类丰富。某湖泊湿地中植物有挺水植物(芦苇为主)、浮水植物、沉水植物(黑藻、苦草、菹草等),还有大量的浮游藻类。回答下列问题:

(1)湖泊中的各种挺水植物、浮水植物和沉水植物形成了群落的 结构,提高了群落利用阳光等环境资源的能力,这是群落中 间协同进化的结果。

(2)由于受人类生产活动的干扰,芦苇等挺水植物遭到一定程度破坏,一段时间后发现挺水植物下的植物丰富度会有所增加,原因是 。物种丰富度是指 。

(3)受周围工厂排污和生活污水的影响,导致该湖泊水质变差,出现水体“富营养化”的现象。河蚬能通过滤取水中微小生物和有机碎屑为食,使水质变清;科研人员设计了不同河蚬密度的实验以研究河蚬对富营养化水体的改善效果,结果如图甲所示(注:TN、TP分别表示水体总氮和总磷量)。

①据此可说明 。

②调查发现,在水质较差、富营养化的水体中沉水植物较少。科研人员通过进一步实验以探究不同河蚬密度对沉水植物数量的影响,结果如图乙。

a.随河蚬密度的增大,引起沉水植物数量逐渐增加的主要原因是 。

b.由以上实验可推测,河蚬对富营养化水体改善的作用机理是 。

12.[2023·江苏徐州模拟] 研究种群数量的变化在实践中有重要应用。图Ⅰ表示种群数量的变化曲线,图Ⅱ是“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,通过显微镜观察到的将1 mL酵母菌培养液稀释103倍后的计数结果,图Ⅲ是某同学用血细胞计数板计数细胞时进行的操作。请回答问题:

(1)用标记重捕法对某池塘内鲫鱼数量进行调查时,第一次捕获200条,全部进行标记后放回,第二次捕获160条,其中带标记的鲫鱼有10条,由于重捕过程中操作不当,重捕的个体中标记的个体死亡了2条,则该池塘内的鲫鱼约为 条。

(2)在 、没有天敌和其他竞争物种等条件下,种群数量变化符合图Ⅰ中“J”形曲线。

(3)图Ⅰ中甲曲线是一个生物小组对一个锥形瓶培养液中的酵母菌数量统计后绘制成的曲线,在一定时间内为“S”形曲线,a点后引起酵母菌数量继续下降的原因是 。整个培养过程中,酵母菌种群数量不断变化,种群的环境容纳量 (填“变大”“变小”或“不变”)。

(4)用血细胞计数板计数细胞时进行如图Ⅲ所示的操作,统计出来的数据比实际值 。

(5)根据图Ⅱ可知,在计数过程中,正确的计数方法是选择 个中方格计数,再求平均值进行计算。假设所有中方格内酵母菌数相等,则此时酵母菌种群密度为 。

限时集训(十)

1.D [解析] 由于环境资源有限,非洲大蜗牛进入我国后不会持续呈现“J”形曲线增长,A错误;分析题意可知,非洲大蜗牛是雌雄同体的生物,不具有性别比例这一特征,B错误;决定种群密度变化的直接因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率,而年龄结构可以预测种群数量的变化趋势,C错误;由于非洲大蜗牛的活动能力弱、活动范围小,故调查非洲大蜗牛的种群密度可以用样方法,D正确。

2.B [解析] 据图分析,图中的纵坐标为Nt/N0,在N0为定值的情况下,曲线可间接反映种群数量的变化趋势。在1月后种群数量下降,种群年龄结构为衰退型,3月种群数量上升,年龄结构为增长型,A错误;种群的个体数=(标记个体数×重捕个体数)÷重捕个体中标记个体数,若因老鼠的出生和死亡导致重捕个体中带有标记个体数变少,则估算值偏高,B正确;控制鼠害应尽量减少种群数量,图中a并非种群K值,将老鼠种群数量维持在a/2左右不能很好地控制鼠害,C错误;据图可知,1~3月Nt/N0先减小后增大,说明种群数量为先减少后增多,D错误。

3.A [解析] K值(环境容纳量)是指在一定的环境条件所能维持的种群最大数量,不等于种群的最大数量,A错误;K值时种群数量稳定,此时个体数量多,种内竞争激烈,且出生率等于死亡率,B正确;(K-N)/K的变化曲线中,N表示种群数量,K是环境容纳量,(K-N)/K可代表种群增长的未利用空间,C正确;t1时种群数量是K/2,此时种群的增长速率最大,捕捞后备的剩余量在K/2,可持续获得较大的捕捞量,D正确。

4.D [解析] 温度和干旱等气候因素会影响种群的数量变化,但其作用的强度与种群密度无关,属于非密度制约因素,A正确;种群密度过大时,种内竞争会加剧,导致死亡率上升,抑制种群增长,B正确;种群密度过小时,个体难以找到配偶会导致出生率下降,从而抑制种群增长,C正确;根据阿利氏规律,低于或高于最适种群密度都可能使种群增长受到抑制,故可用于指导濒危动物的易地保护,保证易地保护的动物种群具有一定的种群密度,D错误。

5.B [解析] 只保护优势种,不利于对群落的保护,A错误;优势种对群落结构和群落环境的形成有明显控制作用,B正确;某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,若某植物为该群落的优势种,则该植物的频度可能属于E级,C错误;若D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200(种),D错误。

6.A [解析] 竞争往往会导致负关联,捕食会导致正关联,被捕食者增多,则捕食者会增多,两者出现在同一样方中的概率较高,A错误;互利共生的两种生物生活在一起,互相受益,因此两个物种出现在同一样方中的概率较高,导致正关联,B正确;任何一个物种都不是单独进化的,物种之间的关系是长期协同进化的结果,C正确;正关联、负关联的物种之间均存在信息传递,可以调节种间关系,维持生态系统的稳定性,D正确。

7.C [解析] 生态位包括物种所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,A正确;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源,三种鱼类之间的生态位是长期自然选择的结果,B正确;分析表格可知,甲类鱼和乙类鱼之间的生态位重叠指数最小,甲类鱼和乙类鱼在食物上发生激烈竞争的可能性低,故为了缓解种间竞争,甲和乙类鱼适合混合养殖,C错误,D正确。

8.D [解析] 区别不同群落的重要特征是物种组成,也是决定群落性质的最重要因素,A错误;森林有复杂的垂直分层现象,有利于对光能的利用,草原物种虽然较少,但也有垂直分层现象,B错误;沙漠里的蜥蜴经常栖息在有某种植被的地方,这种植被所在地属于蜥蜴生态位的一项重要内容,C错误;草原主要分布在半干旱地区,这里降水少,因而植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层以抵抗干旱,从而适应缺水的环境,D正确。

9.D [解析] 由图可知,从①到②高草种群数量下降是由烧荒、放牧引起的,A错误;由图可知,③取代②主要是因为鼠尾草灌木和蒿类释放萜烯类化学物质,抑制了一年生草本植物的生长,B错误;环境条件适宜时,③经过较长时间的发展才能够演替到森林阶段,C错误;由图可知,人为干扰(烧荒、放牧)和生物因素(鼠尾草灌木和蒿类释放萜烯类化学物质)均可以改变群落演替的方向,D正确。

10.B [解析] 二化螟以水稻茎秆纤维为食,褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液,褐飞虱和二化螟的生态位不完全相同,种间竞争并不激烈,A正确;稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内,分析图中结果,当有褐飞虱存在时,对稻螟赤眼蜂吸引力会下降,所以本实验的结论为褐飞虱的存在使二化螟虫卵不易被稻螟赤眼蜂寄生,B错误;该实验中的“信息”调节了不同物种之间的关系,说明信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的平衡与稳定,C正确;稻螟赤眼蜂与二化螟之间是寄生关系,对彼此而言互为密度制约因素,D正确。

11.(1)垂直 不同物种之间及生物与无机环境

(2)(挺水植物下的植物与挺水植物存在着竞争,)挺水植物减少,为挺水植物下的植物腾出更多的生存和生长空间,使其获得更多的阳光和无机盐等,环境承载力增大,物种多样性增加 一个群落中的物种数目

(3)①河蚬对富营养化水体具有明显的改善效果,且随河蚬密度增大,效果越明显

②河蚬滤食浮游生物和有机碎屑,改善了水质,水下光照强度增强,促进沉水植物的生长和繁殖 河蚬通过促进沉水植物的生长和繁殖,吸收更多的N、P等无机盐,进而消除水体富营养化

[解析] (1)不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。湖泊中的各种挺水植物、浮水植物和沉水植物形成了群落的垂直结构,提高了群落利用阳光等环境资源的能力,这是群落中不同物种之间及生物与无机环境间协同进化的结果。(2)芦苇等挺水植物遭到一定程度破坏,挺水植物下的植物与挺水植物存在着竞争,挺水植物减少,为挺水植物下的植物腾出更多的生存和生长空间,使其获得更多的阳光和无机盐等,环境承载力增大,物种多样性增加,因此,一段时间后发现挺水植物下的植物丰富度会有所增加。(3)①该实验的自变量为不同河蚬密度(低密度组、中密度组、高密度组、对照组),因变量为TN、TP,由图甲可知,随河蚬密度增大,TN、TP降低,由此说明,河蚬对富营养化水体具有明显的改善效果,且随河蚬密度增大,效果越明显。②a.由图乙可知,随河蚬密度的增大,沉水植物数量逐渐增加,这是因为河蚬滤食浮游生物和有机碎屑,改善了水质,水下光照强度增强,促进沉水植物的生长和繁殖。b.河蚬可以通过促进沉水植物的生长和繁殖,吸收更多的N、P等无机盐,进而消除水体富营养化。

12.(1)3200

(2)食物和空间条件充裕、气候适宜

(3)营养消耗、有害产物积累、pH变化等 变小

(4)偏大或偏小

(5)4 1.6×109个/mL

[解析] (1)重捕时标记个体死亡与否并不影响对总数的估计,因此该池塘内鲫鱼条数约为200×160÷10=3200(条)。(2)种群数量增长符合“J”形曲线的种群应在理想条件下生存,如食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件。(3)a点之后种群数量继续下降,是因为锥形瓶未更换培养液,导致营养消耗、有害产物积累、pH变化等。整个培养过程中,由于培养液不断消耗、代谢废物不断积累,导致种群环境容纳量变小。(4)若先加细胞悬液再盖上盖玻片,则容易因为细胞悬液加入过多,而导致盖玻片未与血细胞计数板支持柱接触,盖玻片浮于菌液上方而导致最后统计结果偏大,也可能会因为在计数室内有气泡产生而导致计数室相对体积减少,进而使统计结果偏小。(5)图Ⅱ所示中方格中有25个小方格,因此为16×25规格的计数板,计数时选择大方格4个角的中方格中的酵母菌以估算酵母菌数,图Ⅱ中中方格内及相邻两边和顶点上酵母菌数为10,则酵母菌的种群密度为10÷25×400÷0.1×103×103=1.6×109个/mL。

10 种群和群落

[时间:30min]

1.[2023·湖北十堰三模] 非洲大蜗牛(雌雄同体),是外来入侵物种之一,成体壳长一般为7~8厘米,喜欢高温高湿的环境,一般仅在雨后及夜间活动。下列相关叙述正确的是 ( )

A.非洲大蜗牛进入我国后将持续呈现“J”形曲线增长

B.非洲大蜗牛具有种群密度、年龄结构、性别比例等特征

C.非洲大蜗牛的种群密度通过出生率和死亡率来预测

D.调查非洲大蜗牛的种群密度可以用样方法进行

2.[2023·重庆南开中学模拟] 某生态小组对一废弃厂房的老鼠种群数量进行了为期一年的调查,得到如图所示的结果(其中N0为定值),下列相关叙述正确的是 ( )

A.在1月与3月,老鼠种群的年龄结构相似

B.用标记重捕法调查老鼠种群数量时,可能会因老鼠的出生和死亡而导致估算数值偏高

C.若要控制鼠害,则应将老鼠种群数量维持在a/2左右

D.在1到3月种群数量持续下降的可能原因是冬季食物缺乏

3.图甲表示当一种动物迁入一个条件适宜的新分布地时的种群数量变化曲线,图中K值代表环境容纳量。图乙表示随时间的变化曲线,图中N值代表种群的数量。下列叙述中错误的是 ( )

A.K值是指在一定环境条件下种群的最大数量

B.K值时种内竞争激烈,且出生率等于死亡率

C.可代表种群增长的未利用空间

D.渔业上使捕捞后鱼的剩余量接近t1时的种群数量,可持续获得较大的捕捞量

4.[2023·安徽亳州二模] 生态学家WarderC.Allee在研究时发现,某些动物群种群数量过密或过疏都是不利的,都可能对种群增长产生抑制性影响,动物种群有一个最适的种群密度,这一现象被称为阿利氏规律(如图)。下列相关叙述错误的是 ( )

A.温度、干旱等是影响种群密度变化的非密度制约因素

B.种群密度过大时,种内竞争加剧会导致死亡率上升

C.种群密度过小时,难以找到配偶会导致出生率下降

D.阿利氏规律可用于指导濒危动物的就地保护

5.[2023·浙江金华三模] 在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中,各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律,如下图所示。下列叙述正确的是 ( )

级 A B C D E

频度 1%~ 20% 21%~ 40% 41%~ 60% 61%~ 80% 81%~ 100%

A.对群落的保护,只需保护优势种

B.优势种能决定群落的结构和内部环境的形成

C.若某植物为该群落的优势种,则该植物的频度一定属于E级

D.若D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为20~26.5

6.[2023·山东德州二模] 种间关联是不同物种在空间分布上的相互关联性,通常是由群落生境的差异影响了物种的分布而引起的。若将群落均匀分成若干样方,两个物种出现在同一样方中的概率较高,二者为正关联,反之则是负关联。下列叙述错误的是 ( )

A.捕食和竞争往往会导致负关联

B.互利共生往往会导致正关联

C.物种之间的关联是长期协同进化的结果

D.正关联、负关联的物种之间均存在信息传递

7.[2023·福建莆田四模] 生态位重叠指数能反映物种间对资源利用的相似程度,重叠指数越大,相似程度越高,某池塘生态系统中甲、乙、丙三个鱼类种群的生态位重叠指数见下表。下列说法错误的是 ( )

项目 甲类鱼 乙类鱼 丙类鱼

甲类鱼 — 0.14 0.46

乙类鱼 0.09 — 0.25

丙类鱼 0.23 0.30 —

A.生态位包括了鱼所处的空间位置、占有的资源等

B.三种鱼类之间的生态位是长期自然选择的结果

C.为了缓解种间竞争,甲和丙类鱼适合混合养殖

D.甲和乙类鱼在食物上发生激烈竞争的可能性低

8.[2023·重庆模拟] 我们的祖国地大物博,各色自然美景不胜枚举。这些美景中有不少都是依靠独特的群落外貌和其中生活的各种动植物吸引人们前来观赏和研究。下列关于群落的叙述,正确的是 ( )

A.区别不同群落的重要特征是群落的种间关系和空间结构

B.森林有复杂的垂直分层现象,有利于对光能的利用,草原没有垂直分层现象

C.沙漠里的蜥蜴经常栖息在有某种植被的地方,这种植被所在地就是蜥蜴的生态位

D.草原主要分布在半干旱地区,所以植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层以抵抗干旱

9.[2023·四川成都七中三模] 下图是多年生草本为优势种的某高草草原①演替成鼠尾草灌木和蒿类群落③的过程。根据图示演替过程分析,下列叙述正确的是 ( )

A.从①到②高草种群数量下降是由种内竞争引起的

B.③取代②主要是因为鼠尾草灌木和蒿类繁殖力强

C.③经过较长时间的发展一定能够演替到森林阶段

D.人为干扰和生物因素均可以改变群落演替的方向

10.[2023·山东泰安模拟] 二化螟以水稻茎秆纤维为食,褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液,二者是导致水稻减产的主要害虫,在水稻上寄生后导致水稻产生的防御性挥发物发生变化,“气味”有所不同。稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内。科研人员通过实验得到了稻螟赤眼蜂被吸引至A、B两侧不同“气味”的水稻的百分率。下列叙述错误的是 ( )

A.褐飞虱和二化螟的生态位不完全相同,种间竞争并不激烈

B.褐飞虱的存在增加了二化螟虫卵被稻螟赤眼蜂寄生的风险

C.该实验说明了“信息”能够调节生物的种间关系,维持生态系统的平衡与稳定

D.稻螟赤眼蜂与二化螟之间是寄生关系,对彼此而言互为密度制约因素

11.[2023·福建莆田模拟] 湿地被誉为地球之“肾”,动植物种类丰富。某湖泊湿地中植物有挺水植物(芦苇为主)、浮水植物、沉水植物(黑藻、苦草、菹草等),还有大量的浮游藻类。回答下列问题:

(1)湖泊中的各种挺水植物、浮水植物和沉水植物形成了群落的 结构,提高了群落利用阳光等环境资源的能力,这是群落中 间协同进化的结果。

(2)由于受人类生产活动的干扰,芦苇等挺水植物遭到一定程度破坏,一段时间后发现挺水植物下的植物丰富度会有所增加,原因是 。物种丰富度是指 。

(3)受周围工厂排污和生活污水的影响,导致该湖泊水质变差,出现水体“富营养化”的现象。河蚬能通过滤取水中微小生物和有机碎屑为食,使水质变清;科研人员设计了不同河蚬密度的实验以研究河蚬对富营养化水体的改善效果,结果如图甲所示(注:TN、TP分别表示水体总氮和总磷量)。

①据此可说明 。

②调查发现,在水质较差、富营养化的水体中沉水植物较少。科研人员通过进一步实验以探究不同河蚬密度对沉水植物数量的影响,结果如图乙。

a.随河蚬密度的增大,引起沉水植物数量逐渐增加的主要原因是 。

b.由以上实验可推测,河蚬对富营养化水体改善的作用机理是 。

12.[2023·江苏徐州模拟] 研究种群数量的变化在实践中有重要应用。图Ⅰ表示种群数量的变化曲线,图Ⅱ是“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,通过显微镜观察到的将1 mL酵母菌培养液稀释103倍后的计数结果,图Ⅲ是某同学用血细胞计数板计数细胞时进行的操作。请回答问题:

(1)用标记重捕法对某池塘内鲫鱼数量进行调查时,第一次捕获200条,全部进行标记后放回,第二次捕获160条,其中带标记的鲫鱼有10条,由于重捕过程中操作不当,重捕的个体中标记的个体死亡了2条,则该池塘内的鲫鱼约为 条。

(2)在 、没有天敌和其他竞争物种等条件下,种群数量变化符合图Ⅰ中“J”形曲线。

(3)图Ⅰ中甲曲线是一个生物小组对一个锥形瓶培养液中的酵母菌数量统计后绘制成的曲线,在一定时间内为“S”形曲线,a点后引起酵母菌数量继续下降的原因是 。整个培养过程中,酵母菌种群数量不断变化,种群的环境容纳量 (填“变大”“变小”或“不变”)。

(4)用血细胞计数板计数细胞时进行如图Ⅲ所示的操作,统计出来的数据比实际值 。

(5)根据图Ⅱ可知,在计数过程中,正确的计数方法是选择 个中方格计数,再求平均值进行计算。假设所有中方格内酵母菌数相等,则此时酵母菌种群密度为 。

限时集训(十)

1.D [解析] 由于环境资源有限,非洲大蜗牛进入我国后不会持续呈现“J”形曲线增长,A错误;分析题意可知,非洲大蜗牛是雌雄同体的生物,不具有性别比例这一特征,B错误;决定种群密度变化的直接因素是出生率和死亡率、迁入率和迁出率,而年龄结构可以预测种群数量的变化趋势,C错误;由于非洲大蜗牛的活动能力弱、活动范围小,故调查非洲大蜗牛的种群密度可以用样方法,D正确。

2.B [解析] 据图分析,图中的纵坐标为Nt/N0,在N0为定值的情况下,曲线可间接反映种群数量的变化趋势。在1月后种群数量下降,种群年龄结构为衰退型,3月种群数量上升,年龄结构为增长型,A错误;种群的个体数=(标记个体数×重捕个体数)÷重捕个体中标记个体数,若因老鼠的出生和死亡导致重捕个体中带有标记个体数变少,则估算值偏高,B正确;控制鼠害应尽量减少种群数量,图中a并非种群K值,将老鼠种群数量维持在a/2左右不能很好地控制鼠害,C错误;据图可知,1~3月Nt/N0先减小后增大,说明种群数量为先减少后增多,D错误。

3.A [解析] K值(环境容纳量)是指在一定的环境条件所能维持的种群最大数量,不等于种群的最大数量,A错误;K值时种群数量稳定,此时个体数量多,种内竞争激烈,且出生率等于死亡率,B正确;(K-N)/K的变化曲线中,N表示种群数量,K是环境容纳量,(K-N)/K可代表种群增长的未利用空间,C正确;t1时种群数量是K/2,此时种群的增长速率最大,捕捞后备的剩余量在K/2,可持续获得较大的捕捞量,D正确。

4.D [解析] 温度和干旱等气候因素会影响种群的数量变化,但其作用的强度与种群密度无关,属于非密度制约因素,A正确;种群密度过大时,种内竞争会加剧,导致死亡率上升,抑制种群增长,B正确;种群密度过小时,个体难以找到配偶会导致出生率下降,从而抑制种群增长,C正确;根据阿利氏规律,低于或高于最适种群密度都可能使种群增长受到抑制,故可用于指导濒危动物的易地保护,保证易地保护的动物种群具有一定的种群密度,D错误。

5.B [解析] 只保护优势种,不利于对群落的保护,A错误;优势种对群落结构和群落环境的形成有明显控制作用,B正确;某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,若某植物为该群落的优势种,则该植物的频度可能属于E级,C错误;若D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200(种),D错误。

6.A [解析] 竞争往往会导致负关联,捕食会导致正关联,被捕食者增多,则捕食者会增多,两者出现在同一样方中的概率较高,A错误;互利共生的两种生物生活在一起,互相受益,因此两个物种出现在同一样方中的概率较高,导致正关联,B正确;任何一个物种都不是单独进化的,物种之间的关系是长期协同进化的结果,C正确;正关联、负关联的物种之间均存在信息传递,可以调节种间关系,维持生态系统的稳定性,D正确。

7.C [解析] 生态位包括物种所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,A正确;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源,三种鱼类之间的生态位是长期自然选择的结果,B正确;分析表格可知,甲类鱼和乙类鱼之间的生态位重叠指数最小,甲类鱼和乙类鱼在食物上发生激烈竞争的可能性低,故为了缓解种间竞争,甲和乙类鱼适合混合养殖,C错误,D正确。

8.D [解析] 区别不同群落的重要特征是物种组成,也是决定群落性质的最重要因素,A错误;森林有复杂的垂直分层现象,有利于对光能的利用,草原物种虽然较少,但也有垂直分层现象,B错误;沙漠里的蜥蜴经常栖息在有某种植被的地方,这种植被所在地属于蜥蜴生态位的一项重要内容,C错误;草原主要分布在半干旱地区,这里降水少,因而植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层以抵抗干旱,从而适应缺水的环境,D正确。

9.D [解析] 由图可知,从①到②高草种群数量下降是由烧荒、放牧引起的,A错误;由图可知,③取代②主要是因为鼠尾草灌木和蒿类释放萜烯类化学物质,抑制了一年生草本植物的生长,B错误;环境条件适宜时,③经过较长时间的发展才能够演替到森林阶段,C错误;由图可知,人为干扰(烧荒、放牧)和生物因素(鼠尾草灌木和蒿类释放萜烯类化学物质)均可以改变群落演替的方向,D正确。

10.B [解析] 二化螟以水稻茎秆纤维为食,褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液,褐飞虱和二化螟的生态位不完全相同,种间竞争并不激烈,A正确;稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内,分析图中结果,当有褐飞虱存在时,对稻螟赤眼蜂吸引力会下降,所以本实验的结论为褐飞虱的存在使二化螟虫卵不易被稻螟赤眼蜂寄生,B错误;该实验中的“信息”调节了不同物种之间的关系,说明信息能够调节生物的种间关系,维持生态系统的平衡与稳定,C正确;稻螟赤眼蜂与二化螟之间是寄生关系,对彼此而言互为密度制约因素,D正确。

11.(1)垂直 不同物种之间及生物与无机环境

(2)(挺水植物下的植物与挺水植物存在着竞争,)挺水植物减少,为挺水植物下的植物腾出更多的生存和生长空间,使其获得更多的阳光和无机盐等,环境承载力增大,物种多样性增加 一个群落中的物种数目

(3)①河蚬对富营养化水体具有明显的改善效果,且随河蚬密度增大,效果越明显

②河蚬滤食浮游生物和有机碎屑,改善了水质,水下光照强度增强,促进沉水植物的生长和繁殖 河蚬通过促进沉水植物的生长和繁殖,吸收更多的N、P等无机盐,进而消除水体富营养化

[解析] (1)不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。湖泊中的各种挺水植物、浮水植物和沉水植物形成了群落的垂直结构,提高了群落利用阳光等环境资源的能力,这是群落中不同物种之间及生物与无机环境间协同进化的结果。(2)芦苇等挺水植物遭到一定程度破坏,挺水植物下的植物与挺水植物存在着竞争,挺水植物减少,为挺水植物下的植物腾出更多的生存和生长空间,使其获得更多的阳光和无机盐等,环境承载力增大,物种多样性增加,因此,一段时间后发现挺水植物下的植物丰富度会有所增加。(3)①该实验的自变量为不同河蚬密度(低密度组、中密度组、高密度组、对照组),因变量为TN、TP,由图甲可知,随河蚬密度增大,TN、TP降低,由此说明,河蚬对富营养化水体具有明显的改善效果,且随河蚬密度增大,效果越明显。②a.由图乙可知,随河蚬密度的增大,沉水植物数量逐渐增加,这是因为河蚬滤食浮游生物和有机碎屑,改善了水质,水下光照强度增强,促进沉水植物的生长和繁殖。b.河蚬可以通过促进沉水植物的生长和繁殖,吸收更多的N、P等无机盐,进而消除水体富营养化。

12.(1)3200

(2)食物和空间条件充裕、气候适宜

(3)营养消耗、有害产物积累、pH变化等 变小

(4)偏大或偏小

(5)4 1.6×109个/mL

[解析] (1)重捕时标记个体死亡与否并不影响对总数的估计,因此该池塘内鲫鱼条数约为200×160÷10=3200(条)。(2)种群数量增长符合“J”形曲线的种群应在理想条件下生存,如食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种等条件。(3)a点之后种群数量继续下降,是因为锥形瓶未更换培养液,导致营养消耗、有害产物积累、pH变化等。整个培养过程中,由于培养液不断消耗、代谢废物不断积累,导致种群环境容纳量变小。(4)若先加细胞悬液再盖上盖玻片,则容易因为细胞悬液加入过多,而导致盖玻片未与血细胞计数板支持柱接触,盖玻片浮于菌液上方而导致最后统计结果偏大,也可能会因为在计数室内有气泡产生而导致计数室相对体积减少,进而使统计结果偏小。(5)图Ⅱ所示中方格中有25个小方格,因此为16×25规格的计数板,计数时选择大方格4个角的中方格中的酵母菌以估算酵母菌数,图Ⅱ中中方格内及相邻两边和顶点上酵母菌数为10,则酵母菌的种群密度为10÷25×400÷0.1×103×103=1.6×109个/mL。

同课章节目录