9.1《念奴娇 赤壁怀古》课件(共23张PPT) 统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9.1《念奴娇 赤壁怀古》课件(共23张PPT) 统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 732.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

许多古人每见名山大川,必有所感怀,如孔子“登泰山而小天下”;范仲淹临洞庭而忧苍生;欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦华文章,喷薄而出,留下许多千古绝唱。宋代词人苏东坡来到历经沧桑的赤壁古战场,同样情难自已,醉书一曲《念奴娇》,让世人传唱。

1、理解词中写景、怀人、抒情相结合的写法。

2、通过朗读体会作者含蓄深刻的情感。

学习目标:

整体感知,了解内容

由标题入手,感知内容

此词描绘了怎样的赤壁之景?

怀念了哪位历史人物?

抒发了什么样的万古情怀?

这首词是苏轼游赤壁古战场,因眼前之景,怀历史人物,感自身处境,抒万古愁怀。

品味赏析

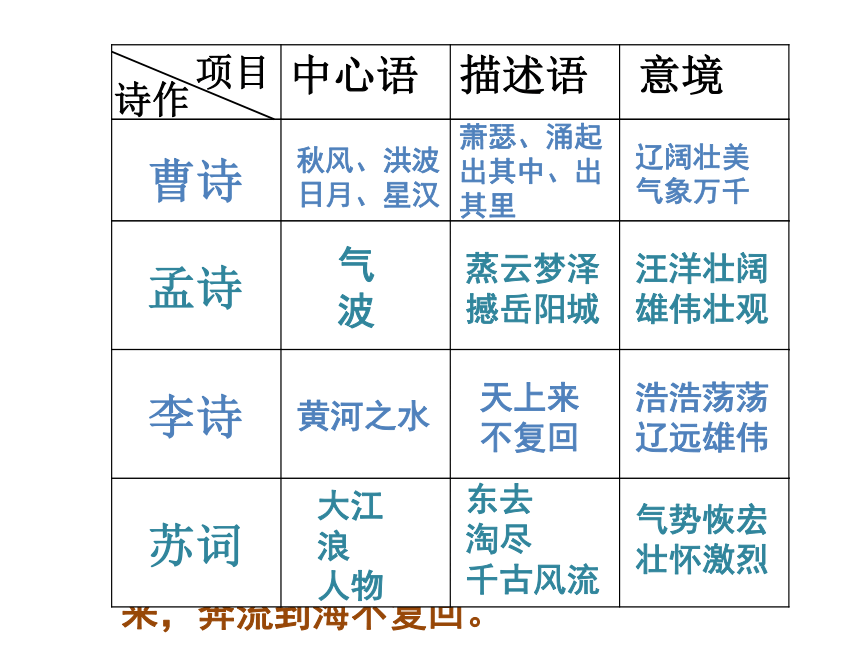

问题一:词的开头“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”古人评价它不同凡响。试与下面描写水的诗句比较,从意境建构特点说一说不同凡响在哪里?

(中心语——描述语——意境)

中心语 描述语 意境

诗作

项目

曹操《观沧海》:秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。

孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》:气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(意谓洞庭湖处在水气笼罩之中,汹涌之波震撼了岳阳城。写出了洞庭湖的开阔和气势)

李白《将进酒》:君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

秋风、洪波

日月、星汉

萧瑟、涌起

出其中、出其里

辽阔壮美

气象万千

曹诗

孟诗

气

波

蒸云梦泽

撼岳阳城

汪洋壮阔

雄伟壮观

苏词

大江

浪

人物

东去

淘尽

千古风流

气势恢宏

壮怀激烈

李诗

黄河之水

天上来

不复回

浩浩荡荡

辽远雄伟

这些名句,都气象开阔,辽远雄伟,写出了江水的汪洋恣睢。

但苏轼这三句,不仅写出了长江奔流的磅礴气势,而且将写景与写人融合为一。

在这里,奔腾不息,滚滚东去的长江已不仅仅是一条江水的名称,也是滔滔历史长河的代名词。“浪淘尽”与“大江”与“千古风流人物”联系到一起。作者面对波涛滚滚的江水发出感慨,把读者带到千古兴亡的历史氛围中,抒发了诗人对往昔英雄的无尽怀念。

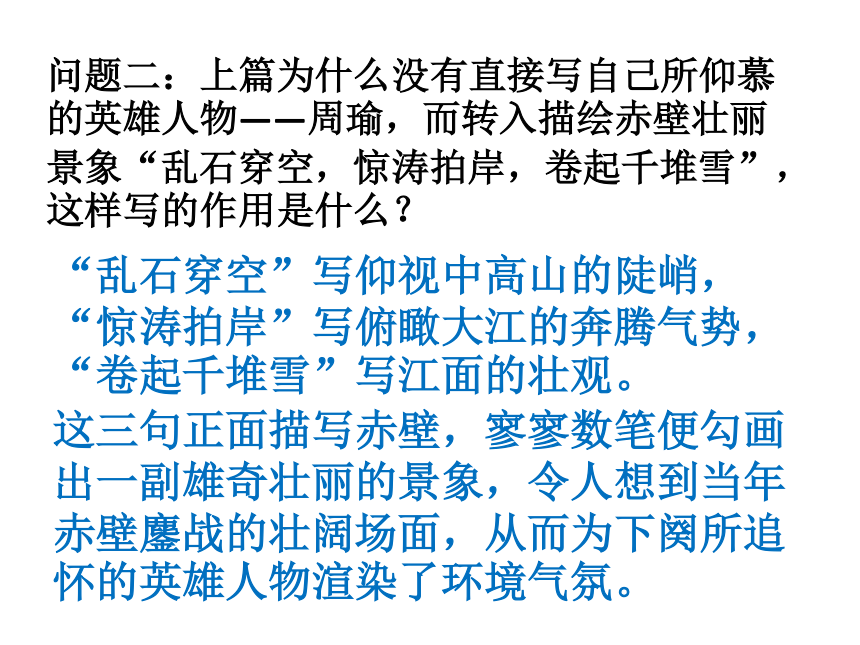

问题二:上篇为什么没有直接写自己所仰慕的英雄人物——周瑜,而转入描绘赤壁壮丽景象“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,这样写的作用是什么?

“乱石穿空”写仰视中高山的陡峭,“惊涛拍岸”写俯瞰大江的奔腾气势,“卷起千堆雪”写江面的壮观。

这三句正面描写赤壁,寥寥数笔便勾画出一副雄奇壮丽的景象,令人想到当年赤壁鏖战的壮阔场面,从而为下阕所追怀的英雄人物渲染了环境气氛。

问题三:面对壮美的赤壁景观,很自然地会想到曾经活动在这里的英雄,说说曾在这里叱咤风云的英雄人物。

问题四:苏轼为何仰慕周瑜?在描写周瑜的才华和功勋前,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?

周瑜

年龄:34

婚姻:佳人相伴

外表:英俊儒雅

职位:东吴都督

际遇:功成名就

苏轼

年龄:47

婚姻:发妻早亡 外表:早生华发

职位:团练副使

际遇:功业未就

周瑜年仅34岁就在赤壁之战中取得胜利,成为一时之英雄,而自己年将半百,却身遭贬谪,功业无成,怎能不在感慨万分中生发仰慕之情?这正是作者一生追求理想的豪迈心情和迫切建功立业思想的表现。

词中插入“小乔初嫁了”这一细节的深刻含义在于:

一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为。

二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿

思考:

对周瑜的追述是表现一种理想,而落魄失意是一种现实,感情基调的矛盾实际反映的是理想与现实的矛盾,作者是如何解决这种矛盾的?

人生如梦,人生是短暂的,虚幻的,又何必执着?洒酒入江,以酒祭月,是希望万古愁怀随江而去,感慨和动作中表达出一种超脱和旷达。

总结归纳

学习时,抓住“景物”“人物”“情感”赏析内容

描绘赤壁景色——穿、拍、卷——雄浑壮丽

(以壮景衬英雄)

塑造周郎形象——美人相伴、儒将风采、赫赫战功——年少英雄

(以美人衬英雄)

抒发个人情怀——人生如梦——壮志难酬

(以英雄衬自己)

研究性问题讨论:

有人说:“苏轼的一生是不屈不挠、努力进取、不懈奋斗的一生”,也有人说:“苏轼的一生是悲惨而不得志的一生。” “人生如梦,一樽还酹江月”含有消极成分,结合作者生平和写作背景谈谈你的看法?

(1) 被捕入狱,谪居黄州,对他的打击是巨大的。在他看来是怀才不遇,遭人陷害,并使他壮志难酬。“人生如梦”两句,正是这种身受迫害、怀才不遇和壮志难酬的悲愤,一种无人理解而寄托于江月的旷达。

(2) “人生如梦”两句是诗人由江山人物的推移和自己“早生华发”的对比中发出的。长江依旧,英雄已逝;幼时壮志犹在,而今年近“知命”,“早生华发”,就不能不感到人生的短暂与万事皆休的悲凉。这是一种人之常情,怎能说是消极的呢?

3)这种感慨,是由追慕古代英雄引起的。和周瑜那么年轻就建立了赫赫战功而千古流芳比较起来,就不能不激起自己一种老之将至而壮志难酬的深沉苦闷,就不能不感到自己的渺小与惭愧。这种与英雄对比自愧功业无成的伤感,不正包含一种积极向上的精神吗?

咏史怀古诗的内涵

咏史与怀古都是以历史题材为咏写对象,对历史人物的功过、历史事件的成败、对历史遗迹的追思等,发表议论、或抒发感慨,或者借古以讽今(讽刺时事),或者思发思古之幽情。

二者各有侧重,咏史诗多针对具体历史事件或历史人物,有所感慨或有所感悟而作;而怀古诗多是登临旧地有感而发之作。

由于这类诗歌都以古人、古事、古迹为描写对象,思想大都比较沉重,感情基调一般都比较苍劲悲凉,所以并称咏史怀古诗

拓展延伸

形式标志:标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

诗歌的内容一般为:描写此地眼前的衰败、荒凉、萧条,或描述历史事件的经过,抒发感慨

咏史怀古诗的情感主题

1、(古人)感慨身世,观照自我:抒发对古人的缅怀之情;表达建功立业的雄心壮志;悲叹年华消逝,时不我待、壮志难酬

2.(古迹)抒发感慨,感伤兴衰(变迁):感慨盛衰无常、昔盛今衰,暗含对现实的不满甚至批判,

3.(古事)借古讽今,劝诫世人:感慨国运衰微,忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦,担忧国家民族的前途命运。

4.理性反思之理性分析,独抒机杼(客观评价)

咏史怀古诗特点

(1)结构:临古地—思古人—忆其事—抒己志

(2)内容:国家——国运衰微,统治者——荒淫奢侈,名地——昔盛今衰,古人——壮志难酬,忧国伤时,孤寂失意。

(3)手法:表现手法:运用典故,今昔对比,借景抒情,借古讽今,即事议论

(4)语言:含蓄蕴藉

(5)意象:历史人物,历史事件 历史古迹

(7)风格:或雄浑壮阔,或含蓄沉郁

咏怀古迹五首(其三)杜甫 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。 画图省识春风面,环佩空归月夜魂。 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

通过写王昭君远嫁大漠、孤苦无依的怨恨,表达了诗人对她不幸遭遇的深切同情,同时借昭君来感怀,也表达了诗人漂泊天涯,怀才不遇的悲叹。

穿过千山万壑一直奔向荆门,这是美丽的昭君生长的村庄。

她离开汉宫踏入渺远的荒漠,只留下青冢空向凄凉的黄昏。

糊涂的君王依据画像辨美丑,昭君的灵魂能在月夜中归来。

千百年来琵琶声回荡在空中,那是昭君无穷的怨恨和诉说。

念奴娇 赤壁怀古

苏轼

许多古人每见名山大川,必有所感怀,如孔子“登泰山而小天下”;范仲淹临洞庭而忧苍生;欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦华文章,喷薄而出,留下许多千古绝唱。宋代词人苏东坡来到历经沧桑的赤壁古战场,同样情难自已,醉书一曲《念奴娇》,让世人传唱。

1、理解词中写景、怀人、抒情相结合的写法。

2、通过朗读体会作者含蓄深刻的情感。

学习目标:

整体感知,了解内容

由标题入手,感知内容

此词描绘了怎样的赤壁之景?

怀念了哪位历史人物?

抒发了什么样的万古情怀?

这首词是苏轼游赤壁古战场,因眼前之景,怀历史人物,感自身处境,抒万古愁怀。

品味赏析

问题一:词的开头“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”古人评价它不同凡响。试与下面描写水的诗句比较,从意境建构特点说一说不同凡响在哪里?

(中心语——描述语——意境)

中心语 描述语 意境

诗作

项目

曹操《观沧海》:秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。

孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》:气蒸云梦泽,波撼岳阳城。(意谓洞庭湖处在水气笼罩之中,汹涌之波震撼了岳阳城。写出了洞庭湖的开阔和气势)

李白《将进酒》:君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

秋风、洪波

日月、星汉

萧瑟、涌起

出其中、出其里

辽阔壮美

气象万千

曹诗

孟诗

气

波

蒸云梦泽

撼岳阳城

汪洋壮阔

雄伟壮观

苏词

大江

浪

人物

东去

淘尽

千古风流

气势恢宏

壮怀激烈

李诗

黄河之水

天上来

不复回

浩浩荡荡

辽远雄伟

这些名句,都气象开阔,辽远雄伟,写出了江水的汪洋恣睢。

但苏轼这三句,不仅写出了长江奔流的磅礴气势,而且将写景与写人融合为一。

在这里,奔腾不息,滚滚东去的长江已不仅仅是一条江水的名称,也是滔滔历史长河的代名词。“浪淘尽”与“大江”与“千古风流人物”联系到一起。作者面对波涛滚滚的江水发出感慨,把读者带到千古兴亡的历史氛围中,抒发了诗人对往昔英雄的无尽怀念。

问题二:上篇为什么没有直接写自己所仰慕的英雄人物——周瑜,而转入描绘赤壁壮丽景象“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,这样写的作用是什么?

“乱石穿空”写仰视中高山的陡峭,“惊涛拍岸”写俯瞰大江的奔腾气势,“卷起千堆雪”写江面的壮观。

这三句正面描写赤壁,寥寥数笔便勾画出一副雄奇壮丽的景象,令人想到当年赤壁鏖战的壮阔场面,从而为下阕所追怀的英雄人物渲染了环境气氛。

问题三:面对壮美的赤壁景观,很自然地会想到曾经活动在这里的英雄,说说曾在这里叱咤风云的英雄人物。

问题四:苏轼为何仰慕周瑜?在描写周瑜的才华和功勋前,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?

周瑜

年龄:34

婚姻:佳人相伴

外表:英俊儒雅

职位:东吴都督

际遇:功成名就

苏轼

年龄:47

婚姻:发妻早亡 外表:早生华发

职位:团练副使

际遇:功业未就

周瑜年仅34岁就在赤壁之战中取得胜利,成为一时之英雄,而自己年将半百,却身遭贬谪,功业无成,怎能不在感慨万分中生发仰慕之情?这正是作者一生追求理想的豪迈心情和迫切建功立业思想的表现。

词中插入“小乔初嫁了”这一细节的深刻含义在于:

一是借周瑜娶小乔的事实,说明周瑜在指挥赤壁之战时,年纪很轻,才华横溢,很有作为。

二是以美人烘托英雄,更能衬托周瑜潇洒的风姿

思考:

对周瑜的追述是表现一种理想,而落魄失意是一种现实,感情基调的矛盾实际反映的是理想与现实的矛盾,作者是如何解决这种矛盾的?

人生如梦,人生是短暂的,虚幻的,又何必执着?洒酒入江,以酒祭月,是希望万古愁怀随江而去,感慨和动作中表达出一种超脱和旷达。

总结归纳

学习时,抓住“景物”“人物”“情感”赏析内容

描绘赤壁景色——穿、拍、卷——雄浑壮丽

(以壮景衬英雄)

塑造周郎形象——美人相伴、儒将风采、赫赫战功——年少英雄

(以美人衬英雄)

抒发个人情怀——人生如梦——壮志难酬

(以英雄衬自己)

研究性问题讨论:

有人说:“苏轼的一生是不屈不挠、努力进取、不懈奋斗的一生”,也有人说:“苏轼的一生是悲惨而不得志的一生。” “人生如梦,一樽还酹江月”含有消极成分,结合作者生平和写作背景谈谈你的看法?

(1) 被捕入狱,谪居黄州,对他的打击是巨大的。在他看来是怀才不遇,遭人陷害,并使他壮志难酬。“人生如梦”两句,正是这种身受迫害、怀才不遇和壮志难酬的悲愤,一种无人理解而寄托于江月的旷达。

(2) “人生如梦”两句是诗人由江山人物的推移和自己“早生华发”的对比中发出的。长江依旧,英雄已逝;幼时壮志犹在,而今年近“知命”,“早生华发”,就不能不感到人生的短暂与万事皆休的悲凉。这是一种人之常情,怎能说是消极的呢?

3)这种感慨,是由追慕古代英雄引起的。和周瑜那么年轻就建立了赫赫战功而千古流芳比较起来,就不能不激起自己一种老之将至而壮志难酬的深沉苦闷,就不能不感到自己的渺小与惭愧。这种与英雄对比自愧功业无成的伤感,不正包含一种积极向上的精神吗?

咏史怀古诗的内涵

咏史与怀古都是以历史题材为咏写对象,对历史人物的功过、历史事件的成败、对历史遗迹的追思等,发表议论、或抒发感慨,或者借古以讽今(讽刺时事),或者思发思古之幽情。

二者各有侧重,咏史诗多针对具体历史事件或历史人物,有所感慨或有所感悟而作;而怀古诗多是登临旧地有感而发之作。

由于这类诗歌都以古人、古事、古迹为描写对象,思想大都比较沉重,感情基调一般都比较苍劲悲凉,所以并称咏史怀古诗

拓展延伸

形式标志:标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

诗歌的内容一般为:描写此地眼前的衰败、荒凉、萧条,或描述历史事件的经过,抒发感慨

咏史怀古诗的情感主题

1、(古人)感慨身世,观照自我:抒发对古人的缅怀之情;表达建功立业的雄心壮志;悲叹年华消逝,时不我待、壮志难酬

2.(古迹)抒发感慨,感伤兴衰(变迁):感慨盛衰无常、昔盛今衰,暗含对现实的不满甚至批判,

3.(古事)借古讽今,劝诫世人:感慨国运衰微,忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦,担忧国家民族的前途命运。

4.理性反思之理性分析,独抒机杼(客观评价)

咏史怀古诗特点

(1)结构:临古地—思古人—忆其事—抒己志

(2)内容:国家——国运衰微,统治者——荒淫奢侈,名地——昔盛今衰,古人——壮志难酬,忧国伤时,孤寂失意。

(3)手法:表现手法:运用典故,今昔对比,借景抒情,借古讽今,即事议论

(4)语言:含蓄蕴藉

(5)意象:历史人物,历史事件 历史古迹

(7)风格:或雄浑壮阔,或含蓄沉郁

咏怀古迹五首(其三)杜甫 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。 画图省识春风面,环佩空归月夜魂。 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

通过写王昭君远嫁大漠、孤苦无依的怨恨,表达了诗人对她不幸遭遇的深切同情,同时借昭君来感怀,也表达了诗人漂泊天涯,怀才不遇的悲叹。

穿过千山万壑一直奔向荆门,这是美丽的昭君生长的村庄。

她离开汉宫踏入渺远的荒漠,只留下青冢空向凄凉的黄昏。

糊涂的君王依据画像辨美丑,昭君的灵魂能在月夜中归来。

千百年来琵琶声回荡在空中,那是昭君无穷的怨恨和诉说。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读