2023年中考真题汇编_三国两晋南北朝时期_政权分立与民族交融(含解析)

文档属性

| 名称 | 2023年中考真题汇编_三国两晋南北朝时期_政权分立与民族交融(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023年中考真题汇编:三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

一、单选题

1.(2023·广东省广州市·历年真题)南北朝时期,至少有七十万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,仓廪充实。这反映了南北朝时期( )

A. 科学技术的进步 B. 君主专制的实行 C. 北方政局的稳定 D. 江南地区的开发

2.(2023·黑龙江省哈尔滨市·历年真题)北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民族间思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。由此可知,孝文帝改革( )

A. 完成了国家统一 B. 加强了君主专制 C. 促进了民族交融 D. 增强了北魏实力

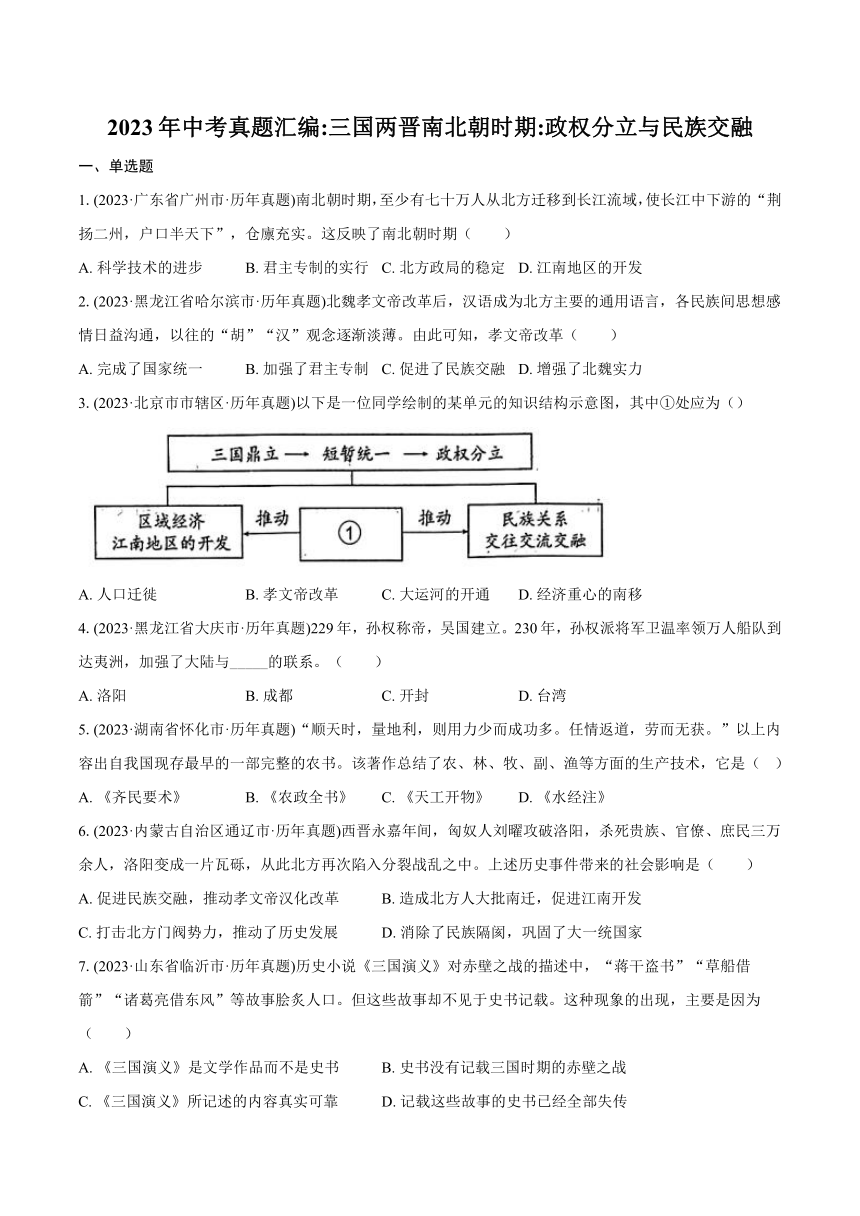

3.(2023·北京市市辖区·历年真题)以下是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为()

A. 人口迁徙 B. 孝文帝改革 C. 大运河的开通 D. 经济重心的南移

4.(2023·黑龙江省大庆市·历年真题)229年,孙权称帝,吴国建立。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与_____的联系。( )

A. 洛阳 B. 成都 C. 开封 D. 台湾

5.(2023·湖南省怀化市·历年真题)“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”以上内容出自我国现存最早的一部完整的农书。该著作总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,它是( )

A. 《齐民要术》 B. 《农政全书》 C. 《天工开物》 D. 《水经注》

6.(2023·内蒙古自治区通辽市·历年真题)西晋永嘉年间,匈奴人刘曜攻破洛阳,杀死贵族、官僚、庶民三万余人,洛阳变成一片瓦砾,从此北方再次陷入分裂战乱之中。上述历史事件带来的社会影响是( )

A. 促进民族交融,推动孝文帝汉化改革 B. 造成北方人大批南迁,促进江南开发

C. 打击北方门阀势力,推动了历史发展 D. 消除了民族隔阂,巩固了大一统国家

7.(2023·山东省临沂市·历年真题)历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为( )

A. 《三国演义》是文学作品而不是史书 B. 史书没有记载三国时期的赤壁之战

C. 《三国演义》所记述的内容真实可靠 D. 记载这些故事的史书已经全部失传

8.(2023·北京市·历年真题)如图是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A. 人口迁徙 B. 孝文帝改革 C. 大运河的开通 D. 经济重心的南移

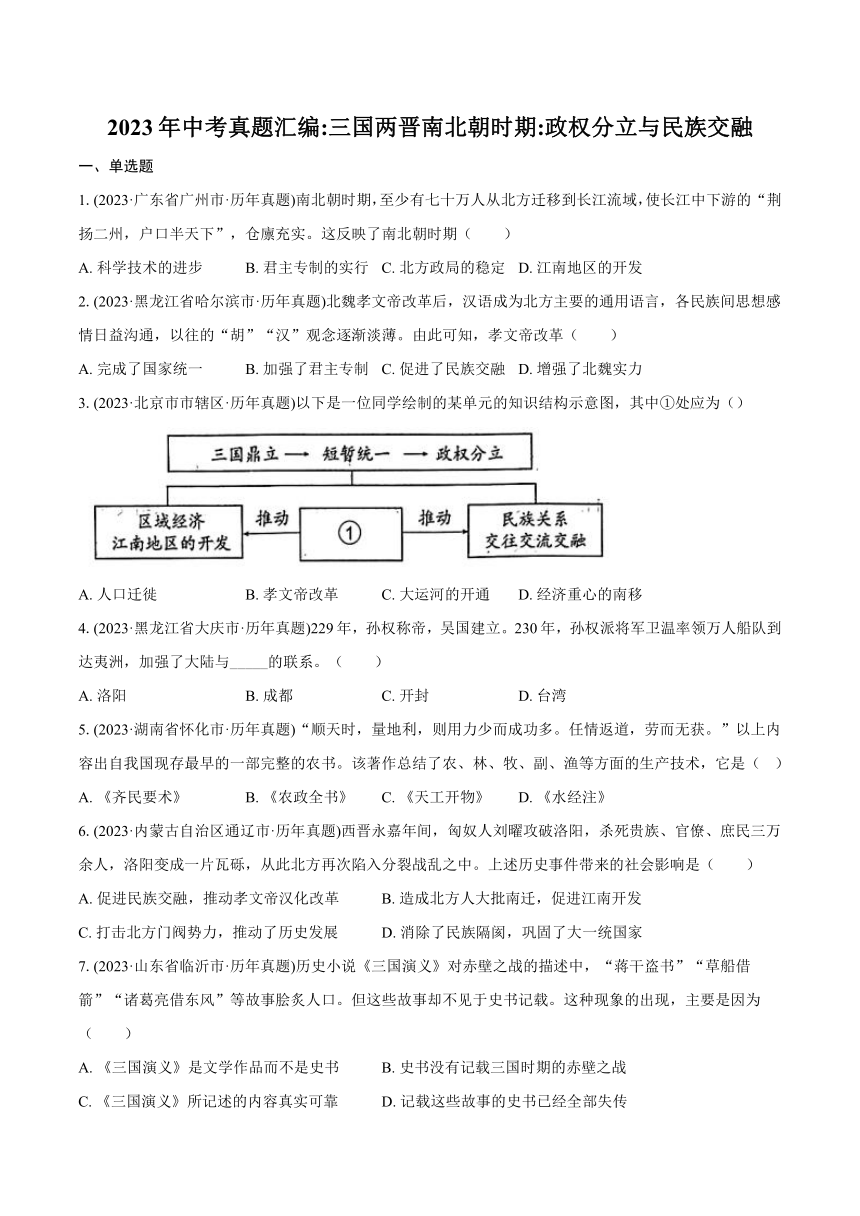

9.(2023·吉林省长春市·历年真题)如图是西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文。该印文可以了解西晋的( )

A. 农业发展

B. 海外贸易

C. 朝政腐败

D. 民族关系

10.(2023·湖北省恩施土家族苗族自治州·历年真题)擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床,方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。这主要说明( )

A. 农耕文明取代游牧文明 B. 各民族间交流交往交融加强

C. 社会经济得到空前发展 D. “胡”“汉”隔阂完全消除

11.(2023·吉林省长春市·历年真题)被称为“天下第一行书”的艺术作品是( )

A. 《兰亭集序》 B. 《女史箴图》 C. 《洛神赋图》 D. 《颜氏家庙碑》

12.(2023·全国·历年真题)南北朝的一位杰出科学家把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间。这项成果领先世界近千年。这位科学家是( )

A. 张衡 B. 徐光启 C. 宋应星 D. 祖冲之

13.(2023·福建省·历年真题)魏晋南北朝时期,我国北方少数民族英勇顽强的尚武精神影响中原,中原地区的围棋、投壶等体育项目传入北方少数民族地区。这说明了( )

A. 民族的交融 B. 江南的开发 C. 文治的出现 D. 科技的进步

14.(2023·山东省青岛市·历年真题)三国两晋南北朝时期,随着民族交融和南北经济的发展,中华民族以自强不息的伟大精神,创造出璀璨的科技文化。下列属于这一时期“科技”成就的是( )

A. 《伤寒杂病论》 B. 《齐民要术》 C. 《本草纲目》 D. 《天工开物》

15.(2023·山东省东营市·历年真题)如图是中国历史上某一时期的形势图。它是( )

A. 西汉形势图 B. 三国鼎立形势图 C. 元朝形势图 D. 明朝形势图

16.(2023·江苏省镇江市·历年真题)历史上民族交融的形式多样,主要有:①民族迁徙;②政策促进;③文化互鉴;④生产交流。北魏孝文帝改革属于( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

17.(2023·江苏省常州市·历年真题)中国历史留给后人的典故非常多,下列典故与如图所示历史事件相关的是( )

A. 纸上谈兵 B. 朝秦暮楚 C. 草木皆兵 D. 三顾茅庐

18.(2023·山东省临沂市·历年真题)“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A. 巨鹿之战 B. 官渡之战 C. 淝水之战 D. 郾城之战

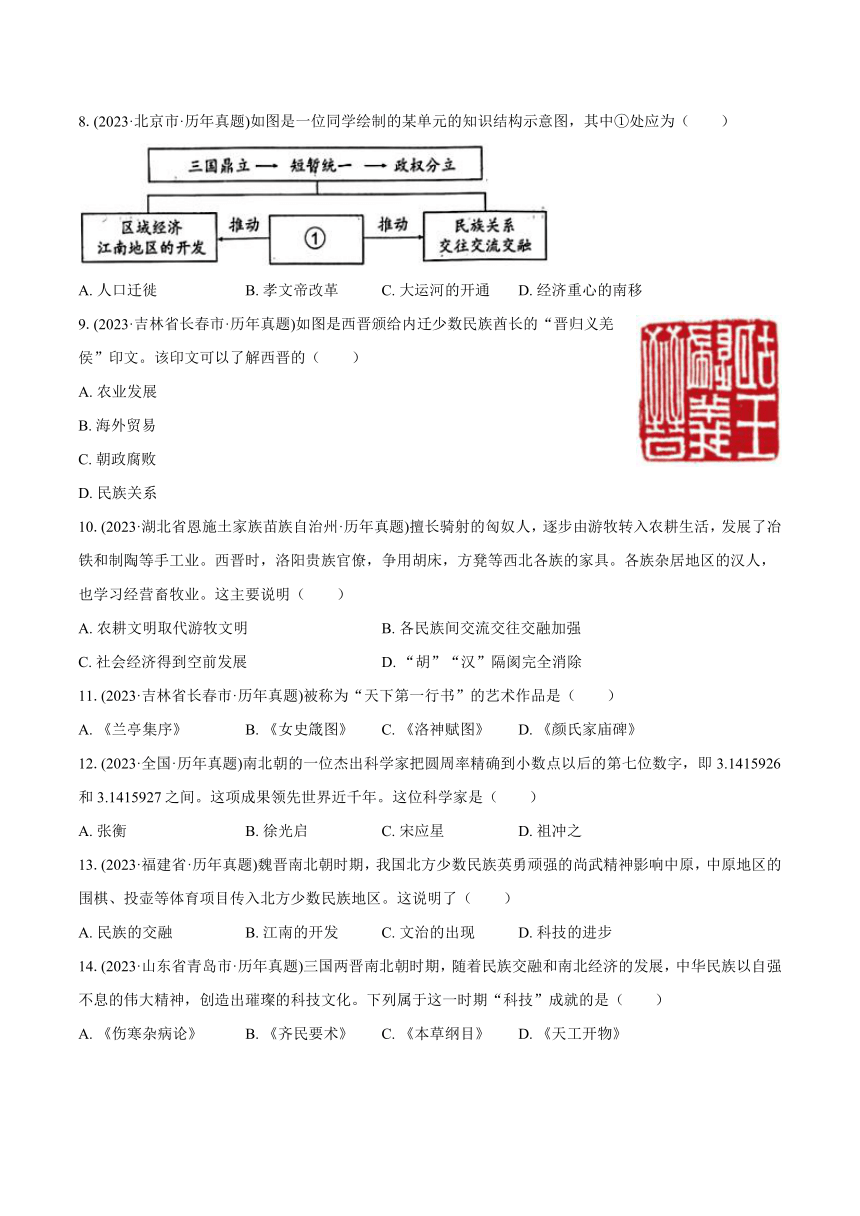

19.(2023·四川省甘孜藏族自治州·历年真题)王羲之书法在继承前人的基础上,独辟蹊径,以生动多变的线条表达自己的精神意境。下列对其代表作(如图)风格的概括最准确的是( )

A. 飘逸自然

B. 整齐划一

C. 雄浑粗犷

D. 大小一致

20.(2023·湖南省常德市·历年真题)魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍的风气;元朝时期,各族之间的通婚很普遍。这些现象反映了( )

A. 文化昌盛 B. 中央集权加强 C. 江南地区开发 D. 民族交融发展

21.(2023·全国·历年真题)《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,被英国生物学家达尔文称为“古代中国的百科全书”。该书的作者是( )

A. 张仲景 B. 贾思勰 C. 祖冲之 D. 宋应星

22.(2023·全国·历年真题)初步掌握识别历史地图的方法是“时空观念素养”的要求。如图所示为( )

A. 牧野之战 B. 官渡之战 C. 赤壁之战 D. 淝水之战

23.(2023·江苏省泰州市·历年真题)《晋书 食货志》记载东晋后期的南方:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”出现这一现象的最主要原因是( )

A. 国家实现统一 B. 南方条件优越 C. 对外交往发达 D. 北方人民南迁

24.(2023·山东省济南市·历年真题)魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( )

A. 汉文帝以德化民 B. 汉武帝独尊儒术 C. 光武帝释放奴婢 D. 孝文帝改用汉语

25.(2023·甘肃省陇南市·历年真题)魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后裔、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文化和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A. 民族交融加强 B. 边疆地区文教发达 C. 民族政权并立 D. 边境贸易活跃繁荣

26.(2023·黑龙江省牡丹江市·历年真题)东汉末年,为三国鼎立局面形成奠定基础的战役是( )

A. 巨鹿之战 B. 官渡之战 C. 赤壁之战 D. 淝水之战

27.(2023·贵州省贵阳市·历年真题)如表是史明明同学拟办历史手抄报的素材,其反映的历史事件是( )

鲜卑族

494年迁都洛阳

使用汉话,禁用鲜卑语

改鲜卑姓为汉姓等

A. 齐国管仲改革 B. 秦国商鞅变法 C. 北魏孝文帝改革 D. 北宋王安石变法

28.(2023·甘肃省定西市·历年真题)魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A. 边疆地区文教发达 B. 民族政权并立 C. 边境贸易活跃繁荣 D. 民族交融加强

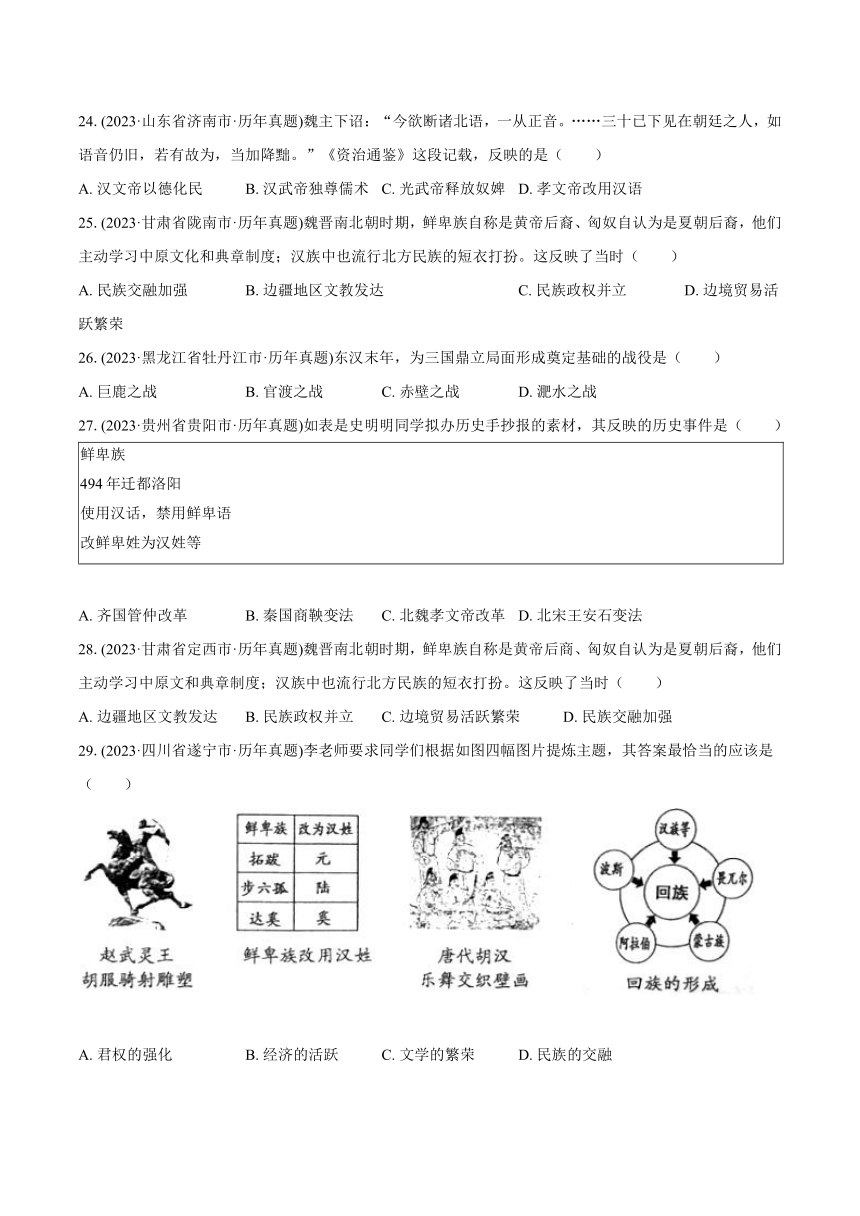

29.(2023·四川省遂宁市·历年真题)李老师要求同学们根据如图四幅图片提炼主题,其答案最恰当的应该是( )

A. 君权的强化 B. 经济的活跃 C. 文学的繁荣 D. 民族的交融

30.(2023·广东省·历年真题)天文学与数学是两个关系密切的学术领域。在上述两个领域都取得突出成就的是( )

A. 张仲景 B. 贾思勰 C. 王羲之 D. 祖冲之

31.(2023·黑龙江省鹤岗市·历年真题)《三国演义》中“孔明草船借箭”“周瑜打黄盖”的故事有助于我们了解( )

A. 官渡之战 B. 赤壁之战 C. 淝水之战 D. 长平之战

32.(2023·甘肃省金昌市·历年真题)魏晋南北朝时期,各民族杂居相处,相互依存,相互吸收,共同创造出新的制度和文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。这说明,这一时期的民族交融( )

A. 推动了统一多民族国家的建立 B. 彻底消除了民族之间的隔阂

C. 奠定了隋唐繁荣与发展的基础 D. 加速了全国经济重心的南移

33.(2023·黑龙江省齐齐哈尔市·历年真题)归纳总结是学习历史的重要方法之一。根据如图学习笔记,归纳三国鼎立的学习主题是( )

三国鼎立

西晋的短暂统一

江南地区的开发

北魏孝文帝改革

A. 早期国家与社会变革 B. 政权分立与民族交融

C. 繁荣与开放的时代 D. 统一多民族国家的巩固与发展

34.(2023·湖北省武汉市·历年真题)行书是介于草书、楷书之间的一种书体,书写流畅,不像草书那样难认,也不像楷书那样端庄。观察如图,可知行书的特征之一是( )

A. 字形方扁,严实厚重 B. 简练明快,势巧形密

C. 纵意奔放,张扬跳跃 D. 棱角分明,骨力遒劲

35.(2023·全国·历年真题)在“5 18国际博物馆日”到来之际,志愿者小明参与了市博物馆一个展区的布展。根据下列图片推断这一展区的主题是( )

A. 泽被天下的农业 B. 灿若星辰的文坛 C. 四通八达的交通 D. 光耀千古的科技

36.(2023·湖北省随州市·历年真题)北魏孝文帝促进民族交融、为中华民族的发展注入新活力的改革是( )

A. 建立郡县制 B. 实行“和亲” C. 设置都护府 D. 推行汉化措施

37.(2023·湖南省衡阳市·历年真题)《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关( )

A. 官渡之战 B. 赤壁之战 C. 淝水之战 D. 桂陵之战

38.(2023·湖南省怀化市·历年真题)魏主下诏:“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”这是孝文帝改革中的哪一项措施( )

A. 改汉姓 B. 穿汉服 C. 通汉婚 D. 用汉语

39.(2023·重庆市·历年真题)九年级(1)班的同学们在历史探究学习中,围绕主题收集了一些史料,现摘录部分典型如表。他们探究的主题应该是( )

内容 出处

楚越之地,地广人希(稀)…… 《史记》

幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北(均位于我国北方)流人相帅(率)过江淮。 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

(建康)贡使商旅,方舟万计。 《宋书》

A. 政权建设与社会进步 B. 技术发明与经济发展

C. 人口迁徙与区域开发 D. 商业繁盛与文化交流

40.(2023·重庆市·历年真题)北魏统治者重视书法艺术,流传下来的魏碑书体成为中国书法艺术的一种重要形式。这种书体带有汉隶笔法,融温文尔雅与粗犷彪悍于一体,结体方严,笔画沉着,变化多端,美不胜收。(如图所示)这表明魏碑艺术( )

A. 是我国北方民族交融的时代结晶

B. 是书法开始成为专门艺术的标志

C. 被称誉“飘若浮云,矫若惊龙”

D. 其书法名家的代表为锤繇和胡昭

41.(2023·四川省成都市·历年真题)如图是北魏宣武帝为父亲孝文帝、母亲文昭皇太后祈福而雕刻的浮雕,图中孝文帝及其随从的衣冠器物均有明显的汉族风格。这一风格能够佐证当时( )

A. 经济的发展 B. 艺术的高超 C. 民族的交融 D. 军力的强盛

42.(2023·广东省·历年真题)“商鞅相孝公,为秦开帝业”“孝文卓尔不群,迁都……衣冠号令,华夏同风”。材料所述两次改革的共同作用是( )

A. 都改变了社会生产关系 B. 都为全国的统一奠定了基础

C. 都促进了北方民族大交融 D. 都加快了封建化的进程

二、问答题

43.(2023·黑龙江省绥化市·历年真题)读图并结合所学知识回答:

(1) 图中A是______国,蜀国的建立者是______,吴国的都城是______。

(2) 图中B处发生的战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础,该战役是______。

(3) 图中吴国在230年派将军卫温率领万人船队到达______,即今中国台湾。

三、材料解析题

44.(2023·全国·历年真题)自古以来,我国各民族之间就保持着密切联系,民族交往交流交融是我国民族关系发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

背景 改革内容

①北魏统一黄河流域结束了十六国分裂状况,进入北朝时期;

②在北方民族交融的趋势下,北魏内迁较晚,原有旧俗难以适应新形势下的统治,改革迫在眉睫。 迁都 迁都洛阳

措施 ①在朝廷中必须使用汉语;

②以汉服代替鲜卑服;

③鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;……

——摘编自七年级上册历史《教师教学用书》

材料二:唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄(注:少数民族),朕独爱之如一。”

——摘编自七年级上册历史《教师教学用书》

材料三:第一百一十二条民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

——摘自《中华人民共和国宪法》( 2018)

(1) 指出材料一反映的改革名称。分析此次改革的历史意义。

(2) 根据材料二,指出唐朝实行的民族政策。请举一例唐朝民族交往的事件。

(3) 结合所学知识,指出材料三体现的民族政策。写出一个少数民族自治区的名称。

(4) 综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对铸牢中华民族共同体意识的认识。

45.(2023·浙江省衢州市·历年真题)魏晋南北朝时期大多数时间处于分裂割据的状态,但正是在这一时期,各民族之间加强了交流与交融,继续传承和发展着中华文明。阅读材料,回答问题。

材料一:

科学家A ______

他治学严谨,运用前朝刘徽的割圆术,精确圆周率到小数点后第七位,领先了世界近千年。

书法作品《B ______》

王羲之刻苦学习,继承各种书体的优点,创作出这幅被称为“天下第一行书”的作品。

材料二:正因时局的动荡,中原地区的民族,向南迁移。江南之地,汉时火耕水耨,而无积聚;东晋南朝时,鱼盐杞梓之利,充仞八方,布帛之饶,覆衣天下……莫不有中原民族的足迹,有利于增进当地的文化。

——摘编自吕思勉《中国通史 南北朝的始末》

(1) 写出材料一中科学家A的姓名和书法作品B的名称。

(2) 根据材料二,描述江南地区经济发生的变化。

(3) 综合材料,说明魏晋南北朝时期各族人民是如何继续传承和发展中华文明的。

46.(2023·湖南省张家界市·历年真题)阅读材料,回答下列问题。

材料一

(1) 根据材料一,结合所学知识,指出中国历史上第一个统一多民族封建国家的名称。中国历史上由少数民族建立的全国性统一王朝是哪两个?

材料二:魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠定了基础……唐朝前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流等多方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强的盛唐景象,成为当时世界上具有影响力的强大国家。

——摘编自人教版七年级中国历史

(2) 根据材料二,结合所学知识,指出魏晋南北朝时期有利于民族交融的重大改革名称。其有利于各民族“交往、交流与交融”的措施有哪些?唐朝“在民族关系上有很大的建树”,其处理民族关系的方式有哪些?

材料三:

(3) 图1中从荷兰殖民者手中收复台湾的民族英雄是谁?图2是哪场战争胜利的重大成果?

(4) 综上所述,谈谈你对民族交融与国家统一的认识。

47.(2023·广东省·历年真题)按照唯物史观的指导,在具体的时空条件下考察历史,是历史学习的基本素养。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

材料二:

(1) 根据材料一并结合所学知识,分别指出导致图中①、②人口迁移的主要历史原因。

(2) 对比材料二中两幅地图的变化,从以下三个角度中任选一个或自定观察角度,提炼一个观点,结合所学知识并用具体史实加以阐释。(要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

观察角度:(Ⅰ)疆界领土(Ⅱ)国际关系(Ⅲ)政权更迭

48.(2023·黑龙江省鹤岗市·历年真题)历代王朝对边疆地区的开拓与管理,充满了艰辛。今天国家的统一与民族团结的局面来之不易。阅读材料,回答下列问题。

材料一:诏:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》卷七《高祖纪》

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——《贞观政要》

材料三:元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,将这一地区划为单独的行政区,并设置机构,征收赋税,屯驻军队,实行完整有效的管理。

材料四:康熙时三次率军亲征,打败噶尔丹的叛乱,稳定了西北边疆地区。乾隆时,在维吾尔等族人民的支持下,平定大小和卓叛乱。

材料五:中国目前已经建立了5个民族自治区、30个民族自治州、100多个民族自治县(旗)。此外,中国还建立了1000多个民族乡。

——人教版《教师教学用书》中国历史八年级下册

请回答:

(1) 材料一中的诏令体现了哪次改革?此次改革有什么意义?

(2) 材料二是历史上哪位皇帝所说?他实行了怎样的民族政策?

(3) 根据材料三并结合所学,为有效管辖西藏,元朝在中央设置了什么机构?

(4) 根据材料四并结合所学,清朝设置了什么机构管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区?

(5) 根据材料五并结合所学,我国在少数民族聚居的地方实行什么制度?

49.(2023·全国·历年真题)铸牢中华民族共同体意识,既是历史的一脉相承,又是新时代的与时俱进。阅读材料,回答问题。

材料一:

三国魏晋南北朝时期是各民族发生大规模迁徙和融合的时期。北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大规模进入中原。黄河流域汉族大批南迁,与南方各族的交往十分频繁和密切。

——摘编自邱树森等《新编中国通史》

(1)材料一中的图片和文字信息共同反映的历史现象是______。(①黄河流域汉族南迁:②北方游牧民族内迁。请将正确答案的序号填入空格内。)请根据材料指出这一现象的特点。

材料二:隋唐王朝扩大了中原与边疆的联系。宋、辽、金时期,内地和边疆的开发与交流进一步发展。元朝时期,中原和边疆地区发生了长达百年富有特色的大融合。及至明清,消除边疆地区的割据势力和抵御外侮,成为这一时期边政的主要内容。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

(1) 根据材料二,概括隋唐至明清时期统一多民族国家得以不断发展的原因。

材料三:

党的十八大以来,通过产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升等扶持政策,民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战。

——文字与图表均摘编自李波等《“这十年”民族地区经济社会发展成就调查研究》

(2) 根据材料三,指出党和国家为发展民族地区实施的扶持政策,并根据材料中的图表信息说明其成效。

50.(2023·广东省·历年真题)统一多民族国家的形成和发展是中国古代史上的一个重要现象。某校七年级(2)班同学制定了以下活动方案,请你参与完成。

活动一:[读图宇史-时空观念]

(1) 对比秦朝与西汉的形势图,归纳异同点。

活动二:【提取信息-史料实证】

北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(2) 根据上述材料概括这一时期民族交融的主要特点。根据材料和所学的知识,列举北魏孝文帝的改革措施。

活动三:【编写简史——历史解释】

(3) 请你根据上面的思维导图,简述三国鼎立局面的形成。

活动四:【提升认识——家国情怀】

(4) 通过本次探究活动,你对中国统一多民族国家的形成有何认识?

1.【答案】D

【解析】根据材料可知,南北朝时期,北人大量南迁,充实了南方劳动力,带去先进的生产工具和技术,推动江南地区的开发,D项正确;材料未涉及科学技术的进步,排除A项;君主专制制度指以古代君王为核心的中央集权的政治体制,材料未体现,排除B项;北人南迁的原因是北方战乱动荡,南方相对安定,排除C项。

故选:D。

本题主要考查人口的南迁和江南地区的开发,解题的关键是识读题干材料。

本题主要考查人口的南迁和江南地区的开发,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】C

【解析】根据材料“北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民族间思想感情日益沟通,以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄。”可知,孝文帝改革促进了民族交融。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,故C正确;

北魏统一的是黄河流域,而南方还有南朝的存在,并未统一全国,排除A;

材料中并未提及君主专制,而是各民族之间的交融,排除B;

材料体现的是民族交融,未体现北魏实力的增强,排除D。

故选:C。

本题考查北魏孝文帝改革。

本题考查北魏孝文帝改革,考查学生识记能力和理解能力。

3.【答案】A

【解析】根据图示可知这一时期是魏晋南北朝时期,根据材料“区域经济江南地区的开发”结合所学可知,西晋短暂统一这一时期,北方的游牧民族大量内迁,这些内迁的少数民族带来的技术和劳动力等促进了江南地区的开发,也促进了民族关系的发展,促进了民族融合,A项正确;孝文帝改革是北魏时期,排除B项;大运河的开通是隋朝,排除A项;三国两晋南北朝时期江南地区的开发为经济重心逐渐南移奠定了基础,从唐朝中后期开始的经济重心南移到南宋最后完成,排除D项。故选A项。

4.【答案】D

【解析】230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,D项正确;230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达的是夷洲,夷洲就是今天的台湾,排除ABC项。

故选:D。

本题主要考查三国时期与台湾的联系的相关史实,重点掌握台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记三国时期与台湾的联系的相关史实。

5.【答案】A

【解析】据题干关键信息“我国现存最早的一部完整的农书”并结合所学,北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书。该书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。贾思勰整理古书中记载的农业知识,采集民间歌谣谚语,汲取农民的生产经验,自己还在生产实践中证明和丰富了这些经验,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等宝贵思想。A符合题意;《农政全书》是明朝徐光启的一部农学著作,排除B项;《天工开物》是明朝宋应星的一部科技著作,排除C项;《水经注》是一部地理学著作,排除D项。

故选:A。

本题考查《齐民要术》的相关知识,关键信息是“我国现存最早的一部完整的农书”。

本题考查学生的识记和分析能力,掌握《齐民要术》的主要内容及其历史地位。

6.【答案】B

【解析】A.439年北魏统一北方,结束了十六国混战的局面,此后孝文帝进行改革,排除A。

B.根据材料“从此北方再次陷入分裂战乱之中”和所学知识可知,从公元4世纪初到5世纪前期,北方先后建立了许多政权,连同西南的成汉,历史上称之为“十六国”,十六国时期各国相互征战,经济遭到破坏,社会动荡,北方大量人口为躲避战乱进行南迁,促进了江南的开发,故B正确。

C.唐末黄巢起义使传统的北方门阀士族遭到毁灭性打击,排除C。

D.“消除了民族隔阂”表述有误,排除D。

故选:B。

本题考查西晋时期北民南迁的影响,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,准确解读材料信息的能力,理解西晋时期北民南迁的影响,有助于培养学生的历史解释素养。

7.【答案】A

【解析】据所学可知,《三国演义》是文学作品,经过艺术加工,所以有“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事,A项符合题意;史书没有记载三国时期的赤壁之战说法错误,排除B项;《三国演义》所记述的内容是经过艺术加工的,不一定可靠,排除C项;记载这些故事的史书已经全部失传说法错误,排除D项。

故选:A。

本题考查《三国演义》的相关知识,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记和分析能力,掌握赤壁之战的经过及《三国演义》的相关知识。

8.【答案】A

【解析】据图片并结合所学可知,三国两晋南北朝时期,北方人口大量南迁促进了江南地区的开发;边疆少数民族内迁促进了民族交融。故A符合题意;孝文帝改革与江南地区的开发无关,排除B;大运河的开通是隋朝,不属于三国两晋南北朝时期,排除C;图片说明人口迁徙促进了江南地区的开发和民族交融,不能说明经济重心南移,排除D。

故选:A。

本题考查北方游牧民族的内迁,掌握相关的基础知识。

本题考查北方游牧民族的内迁,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道图中①处应为人口迁徙。

9.【答案】D

【解析】根据题干“西晋颁给内迁少数民族酋长的‘晋归义羌侯’印文”并结合所学可知,西晋给内迁少数民族酋长颁发印章,说明内迁少数民族归属西晋,民族交融趋势加强,因此题干印文可以了解西晋的民族关系,故D正确;题干信息说明的是西晋的民族关系,与农业发展,海外贸易,朝政腐败无关,排除ABC。

故选:D。

本题考查少数民族的内迁,掌握相关的基础知识。

本题考查少数民族的内迁,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道“晋归义羌侯”印文可以了解西晋的民族关系。

10.【答案】B

【解析】“擅长骑射的匈奴人……发展了冶铁和制陶等手工业”说明少数民族向汉族学习农业、手工业技术;“西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床,方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业”说明汉人喜欢少数民族的东西,向他们学习。因此题干主要说明是各民族间交流交往交融加强,故B正确;题干不能说明农耕文明取代游牧文明,排除A;题干说明各民族之间经济上密切交往,但不能体现空前发展,排除C;“胡”“汉”隔阂与偏见逐渐减少,排除D。

故选:B。

本题考查北方民族大交融,掌握相关的基础知识。

本题考查北方民族大交融,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料主要说明各民族间交流交往交融加强。

11.【答案】A

【解析】东晋大书法家王羲之被尊为“书圣”,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,故A正确;顾恺之是东晋著名画家,代表作有《女史藏图》和《洛神账图》,排除BC;《颜氏家庙碑》是唐朝书法家颜真卿的代表作,排除D。

故选:A。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,掌握相关的基础知识。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道被称为“天下第一行书”的艺术作品是《兰亭集序》。

12.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,祖冲之是南朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,祖冲之设计制造指南车,运用刘徽的方法,在世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近1000年。祖冲之还对历法进行精细的观测和推算,他所测算的一年时间,与现代天文科学测算的结果相比较,只差50秒。他创制出当时最先进的历法《大明历》,后来由朝廷正式颁布。故D符合题意;东汉张衡发明地动仪,排除A;农学家徐光启主要成就是著有《农政全书》,排除B;明朝科学家宋应星的主要成就是著有《天工开物》,排除C。

故选:D。

本题主要考查了祖冲之以及主要成就,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记祖冲之以及主要成就。

13.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,我国北方少数民族英勇顽强的尚武精神影响中原,中原地区的围棋、投壶等体育项目传入北方少数民族地区;南方的少数民族逐渐从山谷中迁出,在与汉族杂居的过程中,经济、文化和生活风俗上的差异逐渐消失。同时,由于北方少数民族的影响,中原汉族在生活习惯和习俗文化方面也在悄然变化。各民族之间在生产、生活方面相互学习和交流,减少了民族间的差异,出现了民族交融,故A符合题意;题干材料反映的是民族交融,没有涉及江南的开发、文治的出现和科技的进步,排除BCD。

故选:A。

本题主要考查了魏晋南北朝时期的民族交融的表现,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力,理解并识记魏晋南北朝时期的民族交融的表现。

14.【答案】B

【解析】我国现存最早的一部完整的农书,是北魏贾思勰撰写的《齐民要术》。《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想。故B符合题意;《伤寒杂病论》是东汉医学家张仲景编写的,排除A;《本草纲目》是明朝医药学家李时珍编写的,排除C;《天工开物》是明朝科学家徐光启编写的,排除D。

故选:B。

本题考查贾思勰和《齐民要术》,掌握相关的基础知识。

本题考查贾思勰和《齐民要术》,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道《齐民要术》是北魏贾思勰撰写的,属于三国两晋南北朝时期的科技成就。

15.【答案】B

【解析】据图片中的“魏”“蜀”“吴”可知,这是三国鼎立形势图。220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。次年,孙权称吴王。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。三国鼎立的局面形成。故B符合题意;图片是三国鼎立形势图,不是西汉形势图、元朝形势图、明朝形势图,排除ACD。

故选:B。

本题考查三国鼎立,掌握相关的基础知识。

本题考查三国鼎立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道图片是三国鼎立形势图。

16.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏。439年统一了黄河流域,结束了十六国分裂的局面。各民族共同生活,出现了民族大融合的趋势,为了顺应这一趋势,北魏孝文帝进行改革。孝文帝改革促进了民族融合,促进了社会发展,增强了北魏的实力。故孝文帝改革属于政策促进,故题干②符合题意,故选B;民族迁徙、文化互鉴和生产交流与孝文帝改革不符,排除ACD。

故选:B。

本题主要考查了民族交融的方式,重点掌握北魏孝文帝改革。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记北魏孝文帝改革。

17.【答案】C

【解析】383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的士兵不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。淝水之战后,前秦统治瓦解,北方重陷混战状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了条件。“投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起”等成语典故都出自这次战役。据题干图片中的“前秦”“东晋”“淝水”及所学知识可知,题干图片与淝水之战有关,选项中与淝水之战有关的典故是“草木皆兵”,C项正确;纸上谈兵与战国时期的长平之战有关,排除A项;朝秦暮楚的意思是:战国时期,秦楚两个诸侯大国相互对立,经常作战。有的诸侯小国为了保证自身的利益与安全,时而倾向秦,时而倾向楚,排除B项;三顾茅庐是公元206年冬至公元207年春,当时屯兵新野的刘备,三次到襄阳古隆中请诸葛亮辅佐的故事。此后传为佳话,渐成典故,现常用来比喻真心诚意,一再邀请、拜访有专长的贤人,排除D项。

故选:C。

本题主要考查淝水之战的相关史实,识读题干图片中的“前秦”“东晋”“淝水”是解答本题的关键。

本题主要考查学生对题干图片的理解能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记淝水之战的相关史实。

18.【答案】C

【解析】由材料“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指”“4世纪末期一次以少胜多著名战役”可知,这描述的是淝水之战。淝水之战是中国古代上一次以少胜多的著名战役。383年,苻坚率军浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国,东晋团结一致,从容应对,以8万精兵应战,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,最终东晋获胜。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了条件,C符合题意;巨鹿之战发生在公元前207年,排除A项;官渡之战发生在200年,排除B项;郾城之战发生在1140年,排除D项。

故选:C。

本题考查淝水之战的相关知识,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记和分析能力,掌握古代历史上重要战役的相关知识。

19.【答案】A

【解析】将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的王羲之。当时的人就称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。王羲之的代表作《兰亭集序》达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”。故A正确;整齐划一、雄浑粗犷、大小一致都不是《兰亭集序》的风格,排除BCD项。

故选:A。

本题考查王羲之,掌握相关的基础知识。

本题考查王羲之,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道王羲之的代表作《兰亭集序》达到收放自如、浑然天成的境界。

20.【答案】D

【解析】魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍的风气;元朝时期,各族之间的通婚很普遍。这些现象反映了民族交融发展。魏晋时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。ABC不符合题意,排除。

故选:D。

本题考查北方民族大融合,掌握相关的基础知识。

本题考查北方民族大融合,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

21.【答案】B

【解析】结合所学知识,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的《齐民要术》,B项正确;张仲景是东汉末年医学家,收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,排除A项;祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,排除C项;明朝宋应星撰写的《天工开物》是一部科技巨著,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”,排除D项。

故选:B。

本题主要考查贾思勰和《齐民要术》,掌握相关基础知识。

本题主要考查贾思勰和《齐民要术》,考查考生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。

22.【答案】C

【解析】观地图中的信息“赤壁”“孙权、刘备军”“曹操军”可知,这反映的是赤壁之战。208年曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动赤壁之战。刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。在赤壁之战后,曹操退守黄河流域一带,不敢再轻易南下;孙权在长江中下游地区的势力得到巩固;刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项符合题意;牧野之战发生在商朝末年,排除A项;官渡之战的双方是曹操和袁绍,排除B项;淝水之战发生在东晋和前秦之间,排除D项。

故选:C。

本题考查赤壁之战的相关知识,关键是对图片的解读。

注意对地图的解读,掌握赤壁之战的时间、经过及其影响等知识。

23.【答案】D

【解析】据题干“东晋后期的南方:‘天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。’”结合所学可知,题干材料反映的是江南地区的开发。东晋后期,南方社会经济发展的原因是江南地区战乱较少社会安定,北方人口南迁带来先进的技术和工具、南下移民与江南民众的共同努力等。其中最主要的原因是北方人民南迁,D项正确;东晋时期,国家并未实现统一,排除A项;南方条件优越是江南地区开发的原因,但不是主要原因,排除B项;材料反映的是国内经济发展,与对外交往无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查东晋时期江南地区的开发,掌握相关基础知识。

本题主要考查东晋时期江南地区的开发,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

24.【答案】D

【解析】根据材料“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜”结合所学知识可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,他力排众议,进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语等内容,故D项正确;题干中的“魏主”为北魏孝文帝,与汉文帝、汉武帝和光武帝不符,排除ABC项。

故选:D。

本题主要考查了北魏孝文帝改革的相关知识,重点掌握孝文帝改革的措施以及影响。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记北魏孝文帝改革的相关知识。

25.【答案】A

【解析】A.根据材料“鲜卑族自称是黄帝后裔、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文化和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。”可知,少数民族和汉族之间相互学习,反映了当时民族交融加强的特征,故A正确。

B.材料无法说明边疆地区文教发达,排除B。

C.材料并未强调民族政权的并立,排除C。

D.材料体现不出边境贸易活跃繁荣的信息,排除D。

故选:A。

本题考查魏晋南北朝时期的民族关系,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记魏晋南北朝时期的民族关系,有助于培养学生的历史解释素养。

26.【答案】C

【解析】A.巨鹿之战是秦朝末年,秦军与楚军项羽部队在巨鹿展开的一场大决战,排除A项;

B.发生在200年的官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,排除B项。

C.东汉末年曹操和孙刘联军之间的一次大型战役,为三国鼎立的形成奠定了基础。故C项正确。

D.淝水之战是公元383年前秦与东晋之间的战役,排除D项。

故选:C。

考查赤壁之战的影响。

主要考查学生的识记能力,注意掌握和区分古代著名的战役。

27.【答案】C

【解析】A.齐国管仲改革实行国野分治的方法,国都为国,其他地方为野,实行军政合一、兵民合一,减少税收增加人口生育水平,排除A。

B.秦国商鞅变法普遍推行县制,县的主要官员由君主任免,授田于百姓;奖励军功,剥夺和限制贵族特权,排除B。

C.根据材料“鲜卑族;494年迁都洛阳;使用汉语,禁用鲜卑语;该鲜卑姓为汉姓。”可知,手抄报主要说明魏晋南北朝的北魏孝文帝改革。北魏孝文帝改革的主要措施。北魏孝文帝改革,俗称孝文汉化,是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行政治改革。其主要内容是汉化运动,包括推行均田制和户调制,变革官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等,故C正确。

D.北宋王安石变法实行青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法,排除D。

故选:C。

本题考查北魏孝文帝改革的相关内容,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,准确解读材料信息的能力,识记理解北魏孝文帝改革的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

28.【答案】D

【解析】A.材料无法说明当时边疆地区文教发达,排除A。

B.材料并未强调民族政权的并立,排除B。

C.材料体现不出边疆贸易活跃繁荣,排除C。

D.依据材料‘鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。’可知,少数民族和汉族之间相互学习,反映了当时民族交融加强的特征。D正确。

故选:D。

本题考查了魏晋南北朝时期的民族关系。

本题考查了魏晋南北朝时期的民族关系。侧重考查学生分析材料的能力。

29.【答案】D

【解析】赵武灵王胡服骑射说明汉族学习少数民族的生活习俗;鲜卑族改用汉姓说明少数民族学习汉族;唐代胡汉乐舞交织壁画反映汉族与少数民族的交融;回族的形成是民族交融的结果。故D符合题意;图片反映的是民族交融,与君权强化、经济活跃、文学繁荣无关,排除ABC。

故选:D。

本题考查北魏孝文帝改革、唐朝和元朝的民族交融,掌握相关的基础知识。

本题考查北魏孝文帝改革、唐朝和元朝的民族交融,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道图片反映的是民族交融。

30.【答案】D

【解析】南北朝时期的祖冲之是我国古代著名的数学家和天文学家。祖冲之运用刘徽的方法,在世界上把第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位,即3.1415926和3.1415927之间。这项成果领先世界约1000年。由他撰写的《大明历》是当时最科学最进步的历法,后来由朝廷正式颁行。在天文学与数学两个领域都取得突出成就的是祖冲之,D项正确;张仲景是东汉时期的医学家,其著有《伤寒杂病论》,排除A项;贾思勰是北朝农学家,其著作是《齐民要术》,排除B项;王羲之是东晋时期的书法家,其代表作是《兰亭集序》,排除C项。

故选:D。

本题主要考查祖冲之的相关史实,“天文学与数学”是解答本题的关键。

本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记祖冲之的成就的相关史实。

31.【答案】B

【解析】A.官渡之战是发生在东汉末年,是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。建安五年(公元200年),曹操军与袁绍军相持于官渡(今河南中牟东北),在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。排除A。

B.赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场。赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例。此战为而后三国鼎立奠定了基础。故B正确。

C.淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县的东南方)的一场战争,排除C。

D.长平之战是秦国名将白起率军在赵国的长平(今山西省晋城高平市西北)一带同赵国的军队发生的战争。赵军最终战败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。排除D。

故选:B。

本题考查赤壁之战的相关内容,掌握基础知识。

本题考查学生调动运用所学知识,准确识记赤壁之战的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

32.【答案】C

【解析】据并结合所学可知,魏晋南北朝时期的民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。故C符合题意;统一多民族国家的建立是秦朝,排除A;彻底消除了民族之间的隔阂不符合史实,排除B;经济重心南移开始于唐朝中期,排除D。

故选:C。

本题考查北方民族大交融,掌握相关的基础知识。

本题考查北方民族大交融,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道魏晋南北朝时期的民族交融奠定了隋唐繁荣与发展的基础。

33.【答案】B

【解析】A.早期国家与社会变革是夏商周时代特征,排除A。

B.题干反映了三国两晋南北朝时期政权更迭,对应的主题是政权分立与民族交融,三国两晋南北朝时期政权分立出现了魏蜀吴,西晋,东晋,南北朝等割据分裂政权,这期间还出现了北方民族大融合的高潮,政权分立,民族交融是当时的突出特点,B符合题意。

C.繁荣与开放的时代是隋唐时代特征,排除C。

D.统一多民族国家的巩固与发展是明清时代特征,排除D。

故选:B。

本题考查三国时期的时代特征,识记三国两晋南北朝时期政权分立与民族交融。

本题考查分析理解能力,解题关键是熟记三国时期的时代特征是政权分立与民族交融。

34.【答案】B

【解析】据题干“行书……书写流畅,不像草书那样难认,也不像楷书那样端庄”并结合图片可知,行书的特征之一是简练明快,势巧形密。故B符合题意;字形方扁,严实厚重是隶书的特点,排除A;纵意奔放,张扬跳跃是草书的特点,排除C;棱角分明,骨力遒劲是楷书的特点,排除D。

故选:B。

本题考查魏晋南北朝的书法,掌握相关的基础知识。

本题考查魏晋南北朝的书法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道行书的特征之一是简练明快,势巧形密。

35.【答案】D

【解析】北魏贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,这部农业科学技术著作,突显了中国古代科学家以民生为本的务实精神,反映出当时农业生产技术已经达到很高的水平。北宋时期平民毕昇发明活字印刷术,用活字排版印刷,这种方法既经济,又省时,活字印刷术大大促进了文化传播,对人类文明的发展产生了重大的影响。明朝著名科学家宋应星所著的《天工开物》,是一部科技巨著。《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。这部书后来传到国外,被译成日文、法文、德文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。故列图片推断这一展区的主题是中国古代的科技成就,D符合题意;活字印刷术与能源无关,排除A;题干图片反映的是科技成就,与文学成就不符,排除B;题干图片无法体现四通八达的交通,排除C。

故选:D。

本题主要考查了中国古代的科技成就,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记中国古代的科技成就。

36.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好的统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平城迁到了洛阳,实施一系列汉化措施,进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。北魏孝文帝改革,促进了民族交融,为中华民族的发展注入了新的动力,丰富了中华民族的物质文明和精神文化,为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础,D项正确;建立郡县制,是秦朝在地方上实行的制度,与题干内容“北魏孝文帝改革”不符,排除A项;实行“和亲”是指中原王朝统治者与外族或者外国出于各种目的而达成的一种政治联姻,与题干内容“北魏孝文帝改革”不符,排除B项;在边疆设置的都护府,与题干内容“北魏孝文帝改革”不符,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了北魏孝文帝改革以及影响,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记北魏孝文帝改革以及影响。

37.【答案】B

【解析】A.官渡之战是东汉末年三大战役之一,也是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。建安五年(公元200年),曹操军与袁绍军相持于官渡,在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。排除A。

B.据材料“草船借箭”“苦肉计”“借东风”及所学可知,描述的是赤壁之战的历史信息,结合所学可知,赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期三大战役中最为著名的一场,也是继阖闾破楚之后的又一次在长江流域进行的大规模江河作战。故B正确。

C.淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县的东南方)的一场战争。排除C。

D.桂陵之战是历史上一次著名截击战,是发生在河南长垣西北。公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻邯郸,国内空虚,于是率军围攻魏都大梁,使魏将庞涓赶回应战。孙膑却在桂陵伏袭,打败魏军,并生擒庞涓。孙膑在此战中避实击虚、攻其必救,创造了“围魏救赵”战法,成为两千多年来军事上诱敌就范的常用手段。排除D。

故选:B。

本题考查赤壁之战的相关内容,准确掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记赤壁之战的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

38.【答案】D

【解析】北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等;这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。故D符合题意;题干材料反映的是用汉语,不是改汉姓、穿汉服、通汉婚,排除ABC。

故选:D。

本题考查北魏孝文帝改革,掌握相关的基础知识。

本题考查北魏孝文帝改革,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映的是用汉语。

39.【答案】C

【解析】“幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北(均位于我国北方)流人相帅(率)过江淮”反映了北方人口南迁;“江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥”说明江南地区得到开发。故C符合题意;题干材料没涉及政权建设、技术发明、文化交流,排除ABD。

故选:C。

本题考查人口南迁和江南地区的开发,掌握相关的基础知识。

本题考查人口南迁和江南地区的开发,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料反映的是人口迁徙与区域开发。

40.【答案】A

【解析】据题干“魏碑书体……带有汉隶笔法,融温文尔雅与粗犷彪悍于一体,结体方严,笔画沉着,变化多端,美不胜收”并结合所学可知,北魏统治者崇尚汉族文化,重视书法艺术,流传下来的碑刻书体,苍劲厚重,粗犷雄浑。这表明魏碑艺术是我国北方民族交融的时代结晶。故A符合题意;东汉以后,书法已经成为专门供人们欣赏的艺术了。排除B;被称誉“飘若浮云,矫若惊龙”的是王羲之的书法,排除C;锺繇和胡昭是曹魏时的书法名家。排除D。

故选:A。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,掌握相关的基础知识。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料表明魏碑艺术是我国北方民族交融的时代结晶。

41.【答案】C

【解析】据题干“图中孝文帝及其随从的衣冠器物均有明显的汉族风格”并结合所学知识可知,这一衣冠风格出现的主要原因是北魏孝文帝改革中改穿汉服等汉化措施,这促进了民族的交融,C项正确;这一衣冠风格不能佐证经济的发展,排除A项;这一衣冠风格看不出艺术高超,排除B项;这一衣冠风格不能佐证军力强盛,排除D项。

故选:C。

本题主要考查北魏孝文帝时期的民族交融的相关史实,识读题干图文是解答本题的关键。

本题主要考查学生读图识图的能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记北魏孝文帝改革的相关史实。

42.【答案】D

【解析】A都改变社会生产关系,商鞅变法和北魏孝文帝改革都是封建性质的改革,没有改变社会生产关系,故A错误。B都为全国统一奠定基础,商鞅变法为秦统一奠定基础,而北魏孝文帝改革是汉化改革,改革是北魏已经统一了北方,故B错误。C都促进北方民族大融合,是北魏孝文帝改革影响不是商鞅变法,故C错误。D都加速封建化进程,商鞅变法推动奴隶社会向封建社会过渡,北魏孝文帝汉化改革加速了北方民族封建化进程,故D正确。

故选:D。

本题主要考查商鞅变法和北魏孝文帝改革的共同作用。

主要考查学生分析归纳问题的能力。

43.【答案】【小题1】魏,刘备,建业

【小题2】赤壁之战

【小题3】夷洲

【解析】(1)220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。次年,孙权称吴王。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。故图中A是魏国,蜀国的建立者是刘备,吴国都城是建业。

(2)图中B处发生的战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础,该战役是赤壁之战。在赤壁之战中,孙刘联军以少胜多,大败曹操。

(3)图中吴国在230年派将军卫温率领万人船队到达夷洲,即今中国台湾。

故答案为:

(1)魏;刘备;建业。

(2)赤壁之战。

(3)夷洲。

本题考查赤壁之战、三国鼎立、三国时期地区经济的发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记赤壁之战、三国鼎立、三国时期地区经济的发展等相关史实。

44.【答案】【小题1】名称:北魏孝文帝改革;意义:促进了北方少数民族与中原汉族的交融;增强了各民族之间的文化交流;促进了少数民族封建化的进程。

【小题2】开明的民族政策。事件:文成公主入藏。

【小题3】民族区域自治制度。名称:内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区、广西壮族自治区。

【小题4】认识:中华民族共同体意识是维护国家统一的思想基础。中华民族共同体意识是促进民族团结的必要条件。铸牢中华民族共同体意识是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

【解析】本题考查孝文帝改革的相关内容,唐朝时期的民族政策,民族区域自治制度的相关内容,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记孝文帝改革的相关内容,识记唐朝时期的民族政策,识记民族区域自治制度的相关内容,有助于培养学生的历史解释和家国情怀素养。

45.【答案】【小题1】祖冲之

【小题2】兰亭集序

【小题3】

【解析】(1)根据图片以及文字“他治学严谨,运用前朝刘徽的割圆术,精确圆周率到小数点后第七位,领先了世界近千年”可知,材料一中科学家是南朝数学家祖冲之。祖冲之是南朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,祖冲之设计制造指南车,运用刘徽的方法,在世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近1000年。祖冲之还对历法进行精细的观测和推算,他所测算的一年时间,与现代天文科学测算的结果相比较,只差50秒。他创制出当时最先进的历法《大明历》,后来由朝廷正式颁布。根据图片以及“王羲之刻苦学习,继承各种书体的优点,创作出这幅被称为‘天下第一行书’的作品。”可知,材料一的书法作品是王羲之的《兰亭集序》。

(2)根据材料二“正因时局的动荡,中原地区的民族,向南迁移。江南之地,汉时火耕水耨,而无积聚;东晋南朝时,鱼盐杞梓之利,充仞八方,布帛之饶,覆衣天下……莫不有中原民族的足迹,有利于增进当地的文化。”可知,江南地区经济发生的变化是汉朝时,生产方式落后,生活贫穷;东晋南朝时,农业、手工业得到发展,生活富足;江南地区得到开发,经济迅速发展,为日后中国古代经济重心南移奠定基础。

(3)综合材料可知,魏晋南北朝时期各族人民继续传承和发展中华文明表现在祖冲之等科学家在前人基础上,不断探索,促进科技持续发展;王羲之等文化大师吸收前人经验,不懈追求,推动文化持久发展;北民南迁给江南地区带去了大量劳动力、先进的工具和生产技术,人们辛勤劳作,促进江南地区的开发和经济发展;各民族交往、交流和交融,促进经济、科技文化的发展,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化。

故答案为:

(1)祖冲之;兰亭集序。

(2)汉朝时,生产方式落后,生活贫穷;东晋南朝时,农业、手工业得到发展,生活富足;江南地区得到开发,经济迅速发展,为日后中国古代经济重心南移奠定基础。

(3)祖冲之等科学家在前人基础上,不断探索,促进科技持续发展;王羲之等文化大师吸收前人经验,不懈追求,推动文化持久发展;北民南迁给江南地区带去了大量劳动力、先进的工具和生产技术,人们辛勤劳作,促进江南地区的开发和经济发展;各民族交往、交流和交融,促进经济、科技文化的发展,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化。

本题以二则文字、图片材料为背景依托,主要考查了祖冲之的主要成就、王羲之与《兰亭集序》、江南地区经济发生的变化、魏晋南北朝时期各族人民继续传承和发展中华文明的表现等知识,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记祖冲之的主要成就、王羲之与《兰亭集序》、江南地区经济发生的变化、魏晋南北朝时期各族人民继续传承和发展中华文明的表现等知识。

46.【答案】【小题1】秦朝。元朝、清朝。

【小题2】北魏孝文帝改革。措施:迁都洛阳;改汉姓;穿汉服;说汉语;联汉姻等。(答对两点即可)方式:册封;和亲;设管理机构;会盟;边境贸易等。

【小题3】郑成功。抗日战争。

【小题4】认识:民族交融和国家统一是历史发展的主流;民族交往、交流、交融有利于国家统一发展;国家统一又促进了民族交往、交流、交融。

【解析】本题考查秦朝的相关内容,元朝的相关内容,清朝的相关内容,孝文帝改革的相关内容,郑成功收复台湾的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记秦朝的相关内容,识记元朝的相关内容,识记清朝的相关内容,识记孝文帝改革的相关内容,识记郑成功收复台湾的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

47.【答案】【小题1】①原因:随着新航路开辟,新的大陆美洲被发现,为欧洲人口的流动提供了新的目的地;为抢夺殖民地和人口,资本主义国家开始疯狂地进行殖民扩张和殖民掠夺;②原因:欧洲殖民者通过贩卖黑奴的方式获取美洲的财富。

【小题2】观点:一战后欧洲疆界领土的巨变。阐释:由于帝国主义国家政治经济发展的不平衡性,导致矛盾重重,最终形成了三国同盟和三国协约两大对立军事集团,1914年最终第一次世界大战爆发。经过两大军事集团的较量,最终协约国集团取得了战争的胜利,但一战却使欧洲疆界领土的出现了巨大变化。一战引发俄国二月革命和十月革命,并先后推翻沙皇专制政府和资产阶级临时政府;1922年,按照自愿的原则,俄罗斯、白俄罗斯等组成苏维埃社会主义共和同联盟,简称苏联,俄罗斯国名由俄国变为了苏联。“一战”后,《凡尔赛和约》重划德国疆界,德国丧失大片领土,阿尔萨斯和洛林交还法国;部分领土划归波兰等国,使德国疆域变小,且领土被一分为二。“一战”导致德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国战败,削弱和分裂,由此产生了许多新兴的民族国家。

总之,一战后欧洲疆界领土发生巨变,大国关系进入了一个新阶段。

【解析】本题考查16至18世纪世界人口迁移的主要原因,第一次世界大战的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记理解16至18世纪世界人口迁移的主要原因,识记理解第一次世界大战的相关内容,有助于培养学生的时空观念和历史解释素养。

48.【答案】【小题1】北魏孝文帝改革。推动了北方民族大融合,加速了北魏的封建化进程,增强了北魏的实力。

【小题2】唐太宗李世民。开明的民族政策。

【小题3】宣政院。

【小题4】伊犁将军。

【小题5】民族区域自治制度。

【解析】本题考查北魏孝文帝改革的相关内容,唐朝时期的民族关系,宣政院的相关内容,伊犁将军的相关内容,民族区域自治制度的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记北魏孝文帝改革的相关内容,识记唐朝时期的民族关系,识记宣政院的相关内容,识记伊犁将军的相关内容,识记民族区域自治制度的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

49.【答案】【小题1】②

【小题2】

【解析】(1)材料一中的图片和文字信息共同反映的历史现象是北方游牧民族内迁。根据材料“三国魏晋南北朝时期是各民族发生大规模迁徙和融合的时期。北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大规模进入中原。黄河流域汉族大批南迁,与南方各族的交往十分频繁和密切”可知,这一现象的特点是促进了民族交融,促使黄河流域汉族大批南迁。

(2)根据材料二“隋唐王朝扩大了中原与边疆的联系。宋、辽、金时期,内地和边疆的开发与交流进一步发展。元朝时期,中原和边疆地区发生了长达百年富有特色的大融合。及至明清,消除边疆地区的割据势力和抵御外侮,成为这一时期边政的主要内容”可知,隋唐至明清时期统一多民族国家得以不断发展的原因是都加强对边疆地区的管理,促进了民族交融,消除边疆地区的割据势力等。

(3)根据材料三“党的十八大以来,通过产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升等扶持政策,民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战”可知,党和国家为发展民族地区实施的扶持政策是产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升,其成效是民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战。

故答案为:

(1)②。促进了民族交融,促使黄河流域汉族大批南迁。

(2)都加强对边疆地区的管理,促进了民族交融,消除边疆地区的割据势力等。

(3)产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升;民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战。

本题考查人口南迁和江南地区的开发、少数民族内迁、民族区域自治制度等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记人口南迁和江南地区的开发、少数民族内迁、民族区域自治制度等相关史实。

50.【答案】【小题1】异:西汉疆域比秦朝更辽阔;西汉设置西域都护管理西域地区,标志着西域正式归属中央政权。同:国家都处于统一状态;周边少数民族都有匈奴。(要求异同各至少答出一点)

【小题2】主要特点:方式多样;汉化为主;相互学习。(答出两点即可)措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。(答出两点即可)

【小题3】200年,曹操在官渡之战中打败袁绍,为曹操以后统一北方打下基础;208年,孙刘联军在赤壁之战中打败曹军,为三国鼎立局面的形成奠定了基础;220年,曹丕建魏,221年,刘备建汉,229年,孙权建吴,三国鼎立的局面形成。

【小题4】认识:统一符合全国各族人民的共同愿望;统一是社会生产力发展的客观要求;统一是历史发展的主流;分裂是暂时的,即使是在分裂时期也存在着明显的统一趋势;我们要坚决维护国家统一、民族团结,同任何形式的分裂行为作斗争。(答出一点即可)

【解析】本题以文字图片材料为背景依托,主要考查了秦朝与西汉疆域的异同点、魏晋南北时期朝民族交融的主要特点、北魏孝文帝的改革措施、三国鼎立局面的形成、对中国统一多民族国家的形成的认识等知识,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记秦朝与西汉疆域的异同点、魏晋南北时期朝民族交融的主要特点、北魏孝文帝的改革措施、三国鼎立局面的形成、对中国统一多民族国家的形成的认识等知识。

一、单选题

1.(2023·广东省广州市·历年真题)南北朝时期,至少有七十万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,仓廪充实。这反映了南北朝时期( )

A. 科学技术的进步 B. 君主专制的实行 C. 北方政局的稳定 D. 江南地区的开发

2.(2023·黑龙江省哈尔滨市·历年真题)北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民族间思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。由此可知,孝文帝改革( )

A. 完成了国家统一 B. 加强了君主专制 C. 促进了民族交融 D. 增强了北魏实力

3.(2023·北京市市辖区·历年真题)以下是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为()

A. 人口迁徙 B. 孝文帝改革 C. 大运河的开通 D. 经济重心的南移

4.(2023·黑龙江省大庆市·历年真题)229年,孙权称帝,吴国建立。230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与_____的联系。( )

A. 洛阳 B. 成都 C. 开封 D. 台湾

5.(2023·湖南省怀化市·历年真题)“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”以上内容出自我国现存最早的一部完整的农书。该著作总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,它是( )

A. 《齐民要术》 B. 《农政全书》 C. 《天工开物》 D. 《水经注》

6.(2023·内蒙古自治区通辽市·历年真题)西晋永嘉年间,匈奴人刘曜攻破洛阳,杀死贵族、官僚、庶民三万余人,洛阳变成一片瓦砾,从此北方再次陷入分裂战乱之中。上述历史事件带来的社会影响是( )

A. 促进民族交融,推动孝文帝汉化改革 B. 造成北方人大批南迁,促进江南开发

C. 打击北方门阀势力,推动了历史发展 D. 消除了民族隔阂,巩固了大一统国家

7.(2023·山东省临沂市·历年真题)历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为( )

A. 《三国演义》是文学作品而不是史书 B. 史书没有记载三国时期的赤壁之战

C. 《三国演义》所记述的内容真实可靠 D. 记载这些故事的史书已经全部失传

8.(2023·北京市·历年真题)如图是一位同学绘制的某单元的知识结构示意图,其中①处应为( )

A. 人口迁徙 B. 孝文帝改革 C. 大运河的开通 D. 经济重心的南移

9.(2023·吉林省长春市·历年真题)如图是西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文。该印文可以了解西晋的( )

A. 农业发展

B. 海外贸易

C. 朝政腐败

D. 民族关系

10.(2023·湖北省恩施土家族苗族自治州·历年真题)擅长骑射的匈奴人,逐步由游牧转入农耕生活,发展了冶铁和制陶等手工业。西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床,方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。这主要说明( )

A. 农耕文明取代游牧文明 B. 各民族间交流交往交融加强

C. 社会经济得到空前发展 D. “胡”“汉”隔阂完全消除

11.(2023·吉林省长春市·历年真题)被称为“天下第一行书”的艺术作品是( )

A. 《兰亭集序》 B. 《女史箴图》 C. 《洛神赋图》 D. 《颜氏家庙碑》

12.(2023·全国·历年真题)南北朝的一位杰出科学家把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间。这项成果领先世界近千年。这位科学家是( )

A. 张衡 B. 徐光启 C. 宋应星 D. 祖冲之

13.(2023·福建省·历年真题)魏晋南北朝时期,我国北方少数民族英勇顽强的尚武精神影响中原,中原地区的围棋、投壶等体育项目传入北方少数民族地区。这说明了( )

A. 民族的交融 B. 江南的开发 C. 文治的出现 D. 科技的进步

14.(2023·山东省青岛市·历年真题)三国两晋南北朝时期,随着民族交融和南北经济的发展,中华民族以自强不息的伟大精神,创造出璀璨的科技文化。下列属于这一时期“科技”成就的是( )

A. 《伤寒杂病论》 B. 《齐民要术》 C. 《本草纲目》 D. 《天工开物》

15.(2023·山东省东营市·历年真题)如图是中国历史上某一时期的形势图。它是( )

A. 西汉形势图 B. 三国鼎立形势图 C. 元朝形势图 D. 明朝形势图

16.(2023·江苏省镇江市·历年真题)历史上民族交融的形式多样,主要有:①民族迁徙;②政策促进;③文化互鉴;④生产交流。北魏孝文帝改革属于( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

17.(2023·江苏省常州市·历年真题)中国历史留给后人的典故非常多,下列典故与如图所示历史事件相关的是( )

A. 纸上谈兵 B. 朝秦暮楚 C. 草木皆兵 D. 三顾茅庐

18.(2023·山东省临沂市·历年真题)“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指。”这是宋朝抗金名臣李纲对4世纪末期一次以少胜多著名战役的描述。这次战役是( )

A. 巨鹿之战 B. 官渡之战 C. 淝水之战 D. 郾城之战

19.(2023·四川省甘孜藏族自治州·历年真题)王羲之书法在继承前人的基础上,独辟蹊径,以生动多变的线条表达自己的精神意境。下列对其代表作(如图)风格的概括最准确的是( )

A. 飘逸自然

B. 整齐划一

C. 雄浑粗犷

D. 大小一致

20.(2023·湖南省常德市·历年真题)魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍的风气;元朝时期,各族之间的通婚很普遍。这些现象反映了( )

A. 文化昌盛 B. 中央集权加强 C. 江南地区开发 D. 民族交融发展

21.(2023·全国·历年真题)《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,被英国生物学家达尔文称为“古代中国的百科全书”。该书的作者是( )

A. 张仲景 B. 贾思勰 C. 祖冲之 D. 宋应星

22.(2023·全国·历年真题)初步掌握识别历史地图的方法是“时空观念素养”的要求。如图所示为( )

A. 牧野之战 B. 官渡之战 C. 赤壁之战 D. 淝水之战

23.(2023·江苏省泰州市·历年真题)《晋书 食货志》记载东晋后期的南方:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”出现这一现象的最主要原因是( )

A. 国家实现统一 B. 南方条件优越 C. 对外交往发达 D. 北方人民南迁

24.(2023·山东省济南市·历年真题)魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”《资治通鉴》这段记载,反映的是( )

A. 汉文帝以德化民 B. 汉武帝独尊儒术 C. 光武帝释放奴婢 D. 孝文帝改用汉语

25.(2023·甘肃省陇南市·历年真题)魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后裔、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文化和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A. 民族交融加强 B. 边疆地区文教发达 C. 民族政权并立 D. 边境贸易活跃繁荣

26.(2023·黑龙江省牡丹江市·历年真题)东汉末年,为三国鼎立局面形成奠定基础的战役是( )

A. 巨鹿之战 B. 官渡之战 C. 赤壁之战 D. 淝水之战

27.(2023·贵州省贵阳市·历年真题)如表是史明明同学拟办历史手抄报的素材,其反映的历史事件是( )

鲜卑族

494年迁都洛阳

使用汉话,禁用鲜卑语

改鲜卑姓为汉姓等

A. 齐国管仲改革 B. 秦国商鞅变法 C. 北魏孝文帝改革 D. 北宋王安石变法

28.(2023·甘肃省定西市·历年真题)魏晋南北朝时期,鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。这反映了当时( )

A. 边疆地区文教发达 B. 民族政权并立 C. 边境贸易活跃繁荣 D. 民族交融加强

29.(2023·四川省遂宁市·历年真题)李老师要求同学们根据如图四幅图片提炼主题,其答案最恰当的应该是( )

A. 君权的强化 B. 经济的活跃 C. 文学的繁荣 D. 民族的交融

30.(2023·广东省·历年真题)天文学与数学是两个关系密切的学术领域。在上述两个领域都取得突出成就的是( )

A. 张仲景 B. 贾思勰 C. 王羲之 D. 祖冲之

31.(2023·黑龙江省鹤岗市·历年真题)《三国演义》中“孔明草船借箭”“周瑜打黄盖”的故事有助于我们了解( )

A. 官渡之战 B. 赤壁之战 C. 淝水之战 D. 长平之战

32.(2023·甘肃省金昌市·历年真题)魏晋南北朝时期,各民族杂居相处,相互依存,相互吸收,共同创造出新的制度和文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。这说明,这一时期的民族交融( )

A. 推动了统一多民族国家的建立 B. 彻底消除了民族之间的隔阂

C. 奠定了隋唐繁荣与发展的基础 D. 加速了全国经济重心的南移

33.(2023·黑龙江省齐齐哈尔市·历年真题)归纳总结是学习历史的重要方法之一。根据如图学习笔记,归纳三国鼎立的学习主题是( )

三国鼎立

西晋的短暂统一

江南地区的开发

北魏孝文帝改革

A. 早期国家与社会变革 B. 政权分立与民族交融

C. 繁荣与开放的时代 D. 统一多民族国家的巩固与发展

34.(2023·湖北省武汉市·历年真题)行书是介于草书、楷书之间的一种书体,书写流畅,不像草书那样难认,也不像楷书那样端庄。观察如图,可知行书的特征之一是( )

A. 字形方扁,严实厚重 B. 简练明快,势巧形密

C. 纵意奔放,张扬跳跃 D. 棱角分明,骨力遒劲

35.(2023·全国·历年真题)在“5 18国际博物馆日”到来之际,志愿者小明参与了市博物馆一个展区的布展。根据下列图片推断这一展区的主题是( )

A. 泽被天下的农业 B. 灿若星辰的文坛 C. 四通八达的交通 D. 光耀千古的科技

36.(2023·湖北省随州市·历年真题)北魏孝文帝促进民族交融、为中华民族的发展注入新活力的改革是( )

A. 建立郡县制 B. 实行“和亲” C. 设置都护府 D. 推行汉化措施

37.(2023·湖南省衡阳市·历年真题)《三国演义》是我国古代四大名著之一,书中“草船借箭”“苦肉计”“借东风”等故事千百年来一直为人们津津乐道。这些故事都与哪一场著名战役有关( )

A. 官渡之战 B. 赤壁之战 C. 淝水之战 D. 桂陵之战

38.(2023·湖南省怀化市·历年真题)魏主下诏:“不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”这是孝文帝改革中的哪一项措施( )

A. 改汉姓 B. 穿汉服 C. 通汉婚 D. 用汉语

39.(2023·重庆市·历年真题)九年级(1)班的同学们在历史探究学习中,围绕主题收集了一些史料,现摘录部分典型如表。他们探究的主题应该是( )

内容 出处

楚越之地,地广人希(稀)…… 《史记》

幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北(均位于我国北方)流人相帅(率)过江淮。 《晋书》

江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥。

(建康)贡使商旅,方舟万计。 《宋书》

A. 政权建设与社会进步 B. 技术发明与经济发展

C. 人口迁徙与区域开发 D. 商业繁盛与文化交流

40.(2023·重庆市·历年真题)北魏统治者重视书法艺术,流传下来的魏碑书体成为中国书法艺术的一种重要形式。这种书体带有汉隶笔法,融温文尔雅与粗犷彪悍于一体,结体方严,笔画沉着,变化多端,美不胜收。(如图所示)这表明魏碑艺术( )

A. 是我国北方民族交融的时代结晶

B. 是书法开始成为专门艺术的标志

C. 被称誉“飘若浮云,矫若惊龙”

D. 其书法名家的代表为锤繇和胡昭

41.(2023·四川省成都市·历年真题)如图是北魏宣武帝为父亲孝文帝、母亲文昭皇太后祈福而雕刻的浮雕,图中孝文帝及其随从的衣冠器物均有明显的汉族风格。这一风格能够佐证当时( )

A. 经济的发展 B. 艺术的高超 C. 民族的交融 D. 军力的强盛

42.(2023·广东省·历年真题)“商鞅相孝公,为秦开帝业”“孝文卓尔不群,迁都……衣冠号令,华夏同风”。材料所述两次改革的共同作用是( )

A. 都改变了社会生产关系 B. 都为全国的统一奠定了基础

C. 都促进了北方民族大交融 D. 都加快了封建化的进程

二、问答题

43.(2023·黑龙江省绥化市·历年真题)读图并结合所学知识回答:

(1) 图中A是______国,蜀国的建立者是______,吴国的都城是______。

(2) 图中B处发生的战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础,该战役是______。

(3) 图中吴国在230年派将军卫温率领万人船队到达______,即今中国台湾。

三、材料解析题

44.(2023·全国·历年真题)自古以来,我国各民族之间就保持着密切联系,民族交往交流交融是我国民族关系发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

背景 改革内容

①北魏统一黄河流域结束了十六国分裂状况,进入北朝时期;

②在北方民族交融的趋势下,北魏内迁较晚,原有旧俗难以适应新形势下的统治,改革迫在眉睫。 迁都 迁都洛阳

措施 ①在朝廷中必须使用汉语;

②以汉服代替鲜卑服;

③鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;……

——摘编自七年级上册历史《教师教学用书》

材料二:唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄(注:少数民族),朕独爱之如一。”

——摘编自七年级上册历史《教师教学用书》

材料三:第一百一十二条民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

——摘自《中华人民共和国宪法》( 2018)

(1) 指出材料一反映的改革名称。分析此次改革的历史意义。

(2) 根据材料二,指出唐朝实行的民族政策。请举一例唐朝民族交往的事件。

(3) 结合所学知识,指出材料三体现的民族政策。写出一个少数民族自治区的名称。

(4) 综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对铸牢中华民族共同体意识的认识。

45.(2023·浙江省衢州市·历年真题)魏晋南北朝时期大多数时间处于分裂割据的状态,但正是在这一时期,各民族之间加强了交流与交融,继续传承和发展着中华文明。阅读材料,回答问题。

材料一:

科学家A ______

他治学严谨,运用前朝刘徽的割圆术,精确圆周率到小数点后第七位,领先了世界近千年。

书法作品《B ______》

王羲之刻苦学习,继承各种书体的优点,创作出这幅被称为“天下第一行书”的作品。

材料二:正因时局的动荡,中原地区的民族,向南迁移。江南之地,汉时火耕水耨,而无积聚;东晋南朝时,鱼盐杞梓之利,充仞八方,布帛之饶,覆衣天下……莫不有中原民族的足迹,有利于增进当地的文化。

——摘编自吕思勉《中国通史 南北朝的始末》

(1) 写出材料一中科学家A的姓名和书法作品B的名称。

(2) 根据材料二,描述江南地区经济发生的变化。

(3) 综合材料,说明魏晋南北朝时期各族人民是如何继续传承和发展中华文明的。

46.(2023·湖南省张家界市·历年真题)阅读材料,回答下列问题。

材料一

(1) 根据材料一,结合所学知识,指出中国历史上第一个统一多民族封建国家的名称。中国历史上由少数民族建立的全国性统一王朝是哪两个?

材料二:魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠定了基础……唐朝前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流等多方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强的盛唐景象,成为当时世界上具有影响力的强大国家。

——摘编自人教版七年级中国历史

(2) 根据材料二,结合所学知识,指出魏晋南北朝时期有利于民族交融的重大改革名称。其有利于各民族“交往、交流与交融”的措施有哪些?唐朝“在民族关系上有很大的建树”,其处理民族关系的方式有哪些?

材料三:

(3) 图1中从荷兰殖民者手中收复台湾的民族英雄是谁?图2是哪场战争胜利的重大成果?

(4) 综上所述,谈谈你对民族交融与国家统一的认识。

47.(2023·广东省·历年真题)按照唯物史观的指导,在具体的时空条件下考察历史,是历史学习的基本素养。阅读材料,完成下列要求。

材料一:

材料二:

(1) 根据材料一并结合所学知识,分别指出导致图中①、②人口迁移的主要历史原因。

(2) 对比材料二中两幅地图的变化,从以下三个角度中任选一个或自定观察角度,提炼一个观点,结合所学知识并用具体史实加以阐释。(要求:观点明确,史论结合,论证合理,条理清楚)

观察角度:(Ⅰ)疆界领土(Ⅱ)国际关系(Ⅲ)政权更迭

48.(2023·黑龙江省鹤岗市·历年真题)历代王朝对边疆地区的开拓与管理,充满了艰辛。今天国家的统一与民族团结的局面来之不易。阅读材料,回答下列问题。

材料一:诏:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》卷七《高祖纪》

材料二:自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——《贞观政要》

材料三:元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,将这一地区划为单独的行政区,并设置机构,征收赋税,屯驻军队,实行完整有效的管理。

材料四:康熙时三次率军亲征,打败噶尔丹的叛乱,稳定了西北边疆地区。乾隆时,在维吾尔等族人民的支持下,平定大小和卓叛乱。

材料五:中国目前已经建立了5个民族自治区、30个民族自治州、100多个民族自治县(旗)。此外,中国还建立了1000多个民族乡。

——人教版《教师教学用书》中国历史八年级下册

请回答:

(1) 材料一中的诏令体现了哪次改革?此次改革有什么意义?

(2) 材料二是历史上哪位皇帝所说?他实行了怎样的民族政策?

(3) 根据材料三并结合所学,为有效管辖西藏,元朝在中央设置了什么机构?

(4) 根据材料四并结合所学,清朝设置了什么机构管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区?

(5) 根据材料五并结合所学,我国在少数民族聚居的地方实行什么制度?

49.(2023·全国·历年真题)铸牢中华民族共同体意识,既是历史的一脉相承,又是新时代的与时俱进。阅读材料,回答问题。

材料一:

三国魏晋南北朝时期是各民族发生大规模迁徙和融合的时期。北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大规模进入中原。黄河流域汉族大批南迁,与南方各族的交往十分频繁和密切。

——摘编自邱树森等《新编中国通史》

(1)材料一中的图片和文字信息共同反映的历史现象是______。(①黄河流域汉族南迁:②北方游牧民族内迁。请将正确答案的序号填入空格内。)请根据材料指出这一现象的特点。

材料二:隋唐王朝扩大了中原与边疆的联系。宋、辽、金时期,内地和边疆的开发与交流进一步发展。元朝时期,中原和边疆地区发生了长达百年富有特色的大融合。及至明清,消除边疆地区的割据势力和抵御外侮,成为这一时期边政的主要内容。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

(1) 根据材料二,概括隋唐至明清时期统一多民族国家得以不断发展的原因。

材料三:

党的十八大以来,通过产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升等扶持政策,民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战。

——文字与图表均摘编自李波等《“这十年”民族地区经济社会发展成就调查研究》

(2) 根据材料三,指出党和国家为发展民族地区实施的扶持政策,并根据材料中的图表信息说明其成效。

50.(2023·广东省·历年真题)统一多民族国家的形成和发展是中国古代史上的一个重要现象。某校七年级(2)班同学制定了以下活动方案,请你参与完成。

活动一:[读图宇史-时空观念]

(1) 对比秦朝与西汉的形势图,归纳异同点。

活动二:【提取信息-史料实证】

北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族融合的成果,又促进了这一融合进程的迅速发展。这一时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(2) 根据上述材料概括这一时期民族交融的主要特点。根据材料和所学的知识,列举北魏孝文帝的改革措施。

活动三:【编写简史——历史解释】

(3) 请你根据上面的思维导图,简述三国鼎立局面的形成。

活动四:【提升认识——家国情怀】

(4) 通过本次探究活动,你对中国统一多民族国家的形成有何认识?

1.【答案】D

【解析】根据材料可知,南北朝时期,北人大量南迁,充实了南方劳动力,带去先进的生产工具和技术,推动江南地区的开发,D项正确;材料未涉及科学技术的进步,排除A项;君主专制制度指以古代君王为核心的中央集权的政治体制,材料未体现,排除B项;北人南迁的原因是北方战乱动荡,南方相对安定,排除C项。

故选:D。

本题主要考查人口的南迁和江南地区的开发,解题的关键是识读题干材料。

本题主要考查人口的南迁和江南地区的开发,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

2.【答案】C

【解析】根据材料“北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民族间思想感情日益沟通,以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄。”可知,孝文帝改革促进了民族交融。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,故C正确;

北魏统一的是黄河流域,而南方还有南朝的存在,并未统一全国,排除A;

材料中并未提及君主专制,而是各民族之间的交融,排除B;

材料体现的是民族交融,未体现北魏实力的增强,排除D。

故选:C。

本题考查北魏孝文帝改革。

本题考查北魏孝文帝改革,考查学生识记能力和理解能力。

3.【答案】A

【解析】根据图示可知这一时期是魏晋南北朝时期,根据材料“区域经济江南地区的开发”结合所学可知,西晋短暂统一这一时期,北方的游牧民族大量内迁,这些内迁的少数民族带来的技术和劳动力等促进了江南地区的开发,也促进了民族关系的发展,促进了民族融合,A项正确;孝文帝改革是北魏时期,排除B项;大运河的开通是隋朝,排除A项;三国两晋南北朝时期江南地区的开发为经济重心逐渐南移奠定了基础,从唐朝中后期开始的经济重心南移到南宋最后完成,排除D项。故选A项。

4.【答案】D

【解析】230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,D项正确;230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达的是夷洲,夷洲就是今天的台湾,排除ABC项。

故选:D。

本题主要考查三国时期与台湾的联系的相关史实,重点掌握台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记三国时期与台湾的联系的相关史实。

5.【答案】A

【解析】据题干关键信息“我国现存最早的一部完整的农书”并结合所学,北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书。该书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。贾思勰整理古书中记载的农业知识,采集民间歌谣谚语,汲取农民的生产经验,自己还在生产实践中证明和丰富了这些经验,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等宝贵思想。A符合题意;《农政全书》是明朝徐光启的一部农学著作,排除B项;《天工开物》是明朝宋应星的一部科技著作,排除C项;《水经注》是一部地理学著作,排除D项。

故选:A。

本题考查《齐民要术》的相关知识,关键信息是“我国现存最早的一部完整的农书”。

本题考查学生的识记和分析能力,掌握《齐民要术》的主要内容及其历史地位。

6.【答案】B

【解析】A.439年北魏统一北方,结束了十六国混战的局面,此后孝文帝进行改革,排除A。

B.根据材料“从此北方再次陷入分裂战乱之中”和所学知识可知,从公元4世纪初到5世纪前期,北方先后建立了许多政权,连同西南的成汉,历史上称之为“十六国”,十六国时期各国相互征战,经济遭到破坏,社会动荡,北方大量人口为躲避战乱进行南迁,促进了江南的开发,故B正确。

C.唐末黄巢起义使传统的北方门阀士族遭到毁灭性打击,排除C。

D.“消除了民族隔阂”表述有误,排除D。

故选:B。

本题考查西晋时期北民南迁的影响,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,准确解读材料信息的能力,理解西晋时期北民南迁的影响,有助于培养学生的历史解释素养。

7.【答案】A

【解析】据所学可知,《三国演义》是文学作品,经过艺术加工,所以有“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事,A项符合题意;史书没有记载三国时期的赤壁之战说法错误,排除B项;《三国演义》所记述的内容是经过艺术加工的,不一定可靠,排除C项;记载这些故事的史书已经全部失传说法错误,排除D项。

故选:A。

本题考查《三国演义》的相关知识,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记和分析能力,掌握赤壁之战的经过及《三国演义》的相关知识。

8.【答案】A

【解析】据图片并结合所学可知,三国两晋南北朝时期,北方人口大量南迁促进了江南地区的开发;边疆少数民族内迁促进了民族交融。故A符合题意;孝文帝改革与江南地区的开发无关,排除B;大运河的开通是隋朝,不属于三国两晋南北朝时期,排除C;图片说明人口迁徙促进了江南地区的开发和民族交融,不能说明经济重心南移,排除D。

故选:A。

本题考查北方游牧民族的内迁,掌握相关的基础知识。

本题考查北方游牧民族的内迁,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道图中①处应为人口迁徙。

9.【答案】D

【解析】根据题干“西晋颁给内迁少数民族酋长的‘晋归义羌侯’印文”并结合所学可知,西晋给内迁少数民族酋长颁发印章,说明内迁少数民族归属西晋,民族交融趋势加强,因此题干印文可以了解西晋的民族关系,故D正确;题干信息说明的是西晋的民族关系,与农业发展,海外贸易,朝政腐败无关,排除ABC。

故选:D。

本题考查少数民族的内迁,掌握相关的基础知识。

本题考查少数民族的内迁,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道“晋归义羌侯”印文可以了解西晋的民族关系。

10.【答案】B

【解析】“擅长骑射的匈奴人……发展了冶铁和制陶等手工业”说明少数民族向汉族学习农业、手工业技术;“西晋时,洛阳贵族官僚,争用胡床,方凳等西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业”说明汉人喜欢少数民族的东西,向他们学习。因此题干主要说明是各民族间交流交往交融加强,故B正确;题干不能说明农耕文明取代游牧文明,排除A;题干说明各民族之间经济上密切交往,但不能体现空前发展,排除C;“胡”“汉”隔阂与偏见逐渐减少,排除D。

故选:B。

本题考查北方民族大交融,掌握相关的基础知识。

本题考查北方民族大交融,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料主要说明各民族间交流交往交融加强。

11.【答案】A

【解析】东晋大书法家王羲之被尊为“书圣”,他的代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,故A正确;顾恺之是东晋著名画家,代表作有《女史藏图》和《洛神账图》,排除BC;《颜氏家庙碑》是唐朝书法家颜真卿的代表作,排除D。

故选:A。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,掌握相关的基础知识。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道被称为“天下第一行书”的艺术作品是《兰亭集序》。

12.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,祖冲之是南朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,祖冲之设计制造指南车,运用刘徽的方法,在世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近1000年。祖冲之还对历法进行精细的观测和推算,他所测算的一年时间,与现代天文科学测算的结果相比较,只差50秒。他创制出当时最先进的历法《大明历》,后来由朝廷正式颁布。故D符合题意;东汉张衡发明地动仪,排除A;农学家徐光启主要成就是著有《农政全书》,排除B;明朝科学家宋应星的主要成就是著有《天工开物》,排除C。

故选:D。

本题主要考查了祖冲之以及主要成就,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记祖冲之以及主要成就。

13.【答案】A

【解析】结合所学知识可知,魏晋南北朝时期,我国北方少数民族英勇顽强的尚武精神影响中原,中原地区的围棋、投壶等体育项目传入北方少数民族地区;南方的少数民族逐渐从山谷中迁出,在与汉族杂居的过程中,经济、文化和生活风俗上的差异逐渐消失。同时,由于北方少数民族的影响,中原汉族在生活习惯和习俗文化方面也在悄然变化。各民族之间在生产、生活方面相互学习和交流,减少了民族间的差异,出现了民族交融,故A符合题意;题干材料反映的是民族交融,没有涉及江南的开发、文治的出现和科技的进步,排除BCD。

故选:A。

本题主要考查了魏晋南北朝时期的民族交融的表现,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力,理解并识记魏晋南北朝时期的民族交融的表现。

14.【答案】B

【解析】我国现存最早的一部完整的农书,是北魏贾思勰撰写的《齐民要术》。《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富。贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时;要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想。故B符合题意;《伤寒杂病论》是东汉医学家张仲景编写的,排除A;《本草纲目》是明朝医药学家李时珍编写的,排除C;《天工开物》是明朝科学家徐光启编写的,排除D。

故选:B。

本题考查贾思勰和《齐民要术》,掌握相关的基础知识。

本题考查贾思勰和《齐民要术》,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道《齐民要术》是北魏贾思勰撰写的,属于三国两晋南北朝时期的科技成就。

15.【答案】B

【解析】据图片中的“魏”“蜀”“吴”可知,这是三国鼎立形势图。220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。次年,孙权称吴王。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。三国鼎立的局面形成。故B符合题意;图片是三国鼎立形势图,不是西汉形势图、元朝形势图、明朝形势图,排除ACD。

故选:B。

本题考查三国鼎立,掌握相关的基础知识。

本题考查三国鼎立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道图片是三国鼎立形势图。

16.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,4世纪后期,鲜卑族拓跋部建立北魏。439年统一了黄河流域,结束了十六国分裂的局面。各民族共同生活,出现了民族大融合的趋势,为了顺应这一趋势,北魏孝文帝进行改革。孝文帝改革促进了民族融合,促进了社会发展,增强了北魏的实力。故孝文帝改革属于政策促进,故题干②符合题意,故选B;民族迁徙、文化互鉴和生产交流与孝文帝改革不符,排除ACD。

故选:B。

本题主要考查了民族交融的方式,重点掌握北魏孝文帝改革。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记北魏孝文帝改革。

17.【答案】C

【解析】383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的士兵不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。淝水之战后,前秦统治瓦解,北方重陷混战状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了条件。“投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起”等成语典故都出自这次战役。据题干图片中的“前秦”“东晋”“淝水”及所学知识可知,题干图片与淝水之战有关,选项中与淝水之战有关的典故是“草木皆兵”,C项正确;纸上谈兵与战国时期的长平之战有关,排除A项;朝秦暮楚的意思是:战国时期,秦楚两个诸侯大国相互对立,经常作战。有的诸侯小国为了保证自身的利益与安全,时而倾向秦,时而倾向楚,排除B项;三顾茅庐是公元206年冬至公元207年春,当时屯兵新野的刘备,三次到襄阳古隆中请诸葛亮辅佐的故事。此后传为佳话,渐成典故,现常用来比喻真心诚意,一再邀请、拜访有专长的贤人,排除D项。

故选:C。

本题主要考查淝水之战的相关史实,识读题干图片中的“前秦”“东晋”“淝水”是解答本题的关键。

本题主要考查学生对题干图片的理解能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记淝水之战的相关史实。

18.【答案】C

【解析】由材料“阿坚百万南牧,倏忽长驱吾地。破强敌,在谢公处画,从容颐指”“4世纪末期一次以少胜多著名战役”可知,这描述的是淝水之战。淝水之战是中国古代上一次以少胜多的著名战役。383年,苻坚率军浩浩荡荡南下,企图灭亡东晋,统一中国,东晋团结一致,从容应对,以8万精兵应战,在淝水与前秦军前锋隔岸对峙,最终东晋获胜。淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态,东晋在南方取得暂时稳定,为经济发展提供了条件,C符合题意;巨鹿之战发生在公元前207年,排除A项;官渡之战发生在200年,排除B项;郾城之战发生在1140年,排除D项。

故选:C。

本题考查淝水之战的相关知识,掌握相关基础知识。

本题考查学生的识记和分析能力,掌握古代历史上重要战役的相关知识。

19.【答案】A

【解析】将书法艺术提高到一个新阶段的是东晋的王羲之。当时的人就称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。王羲之的代表作《兰亭集序》达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”。故A正确;整齐划一、雄浑粗犷、大小一致都不是《兰亭集序》的风格,排除BCD项。

故选:A。

本题考查王羲之,掌握相关的基础知识。

本题考查王羲之,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道王羲之的代表作《兰亭集序》达到收放自如、浑然天成的境界。

20.【答案】D

【解析】魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍的风气;元朝时期,各族之间的通婚很普遍。这些现象反映了民族交融发展。魏晋时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。ABC不符合题意,排除。

故选:D。

本题考查北方民族大融合,掌握相关的基础知识。

本题考查北方民族大融合,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

21.【答案】B

【解析】结合所学知识,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的《齐民要术》,B项正确;张仲景是东汉末年医学家,收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,排除A项;祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,排除C项;明朝宋应星撰写的《天工开物》是一部科技巨著,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”,排除D项。

故选:B。

本题主要考查贾思勰和《齐民要术》,掌握相关基础知识。

本题主要考查贾思勰和《齐民要术》,考查考生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。

22.【答案】C

【解析】观地图中的信息“赤壁”“孙权、刘备军”“曹操军”可知,这反映的是赤壁之战。208年曹操为乘胜消灭孙权和依附荆州势力的刘备,统一全国发动赤壁之战。刘备采用了诸葛亮的建议,联合江东的孙权,孙刘联军用火攻的办法,以少胜多,大败曹军。在赤壁之战后,曹操退守黄河流域一带,不敢再轻易南下;孙权在长江中下游地区的势力得到巩固;刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。C项符合题意;牧野之战发生在商朝末年,排除A项;官渡之战的双方是曹操和袁绍,排除B项;淝水之战发生在东晋和前秦之间,排除D项。

故选:C。

本题考查赤壁之战的相关知识,关键是对图片的解读。

注意对地图的解读,掌握赤壁之战的时间、经过及其影响等知识。

23.【答案】D

【解析】据题干“东晋后期的南方:‘天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。’”结合所学可知,题干材料反映的是江南地区的开发。东晋后期,南方社会经济发展的原因是江南地区战乱较少社会安定,北方人口南迁带来先进的技术和工具、南下移民与江南民众的共同努力等。其中最主要的原因是北方人民南迁,D项正确;东晋时期,国家并未实现统一,排除A项;南方条件优越是江南地区开发的原因,但不是主要原因,排除B项;材料反映的是国内经济发展,与对外交往无关,排除C项。

故选:D。

本题主要考查东晋时期江南地区的开发,掌握相关基础知识。

本题主要考查东晋时期江南地区的开发,考查学生的材料分析能力以及调用所学知识解决问题的能力。

24.【答案】D

【解析】根据材料“今欲断诸北语,一从正音。……三十已下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜”结合所学知识可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,他力排众议,进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语等内容,故D项正确;题干中的“魏主”为北魏孝文帝,与汉文帝、汉武帝和光武帝不符,排除ABC项。

故选:D。

本题主要考查了北魏孝文帝改革的相关知识,重点掌握孝文帝改革的措施以及影响。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记北魏孝文帝改革的相关知识。

25.【答案】A

【解析】A.根据材料“鲜卑族自称是黄帝后裔、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文化和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。”可知,少数民族和汉族之间相互学习,反映了当时民族交融加强的特征,故A正确。

B.材料无法说明边疆地区文教发达,排除B。

C.材料并未强调民族政权的并立,排除C。

D.材料体现不出边境贸易活跃繁荣的信息,排除D。

故选:A。

本题考查魏晋南北朝时期的民族关系,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记魏晋南北朝时期的民族关系,有助于培养学生的历史解释素养。

26.【答案】C

【解析】A.巨鹿之战是秦朝末年,秦军与楚军项羽部队在巨鹿展开的一场大决战,排除A项;

B.发生在200年的官渡之战为曹操统一北方奠定了基础,排除B项。

C.东汉末年曹操和孙刘联军之间的一次大型战役,为三国鼎立的形成奠定了基础。故C项正确。

D.淝水之战是公元383年前秦与东晋之间的战役,排除D项。

故选:C。

考查赤壁之战的影响。

主要考查学生的识记能力,注意掌握和区分古代著名的战役。

27.【答案】C

【解析】A.齐国管仲改革实行国野分治的方法,国都为国,其他地方为野,实行军政合一、兵民合一,减少税收增加人口生育水平,排除A。

B.秦国商鞅变法普遍推行县制,县的主要官员由君主任免,授田于百姓;奖励军功,剥夺和限制贵族特权,排除B。

C.根据材料“鲜卑族;494年迁都洛阳;使用汉语,禁用鲜卑语;该鲜卑姓为汉姓。”可知,手抄报主要说明魏晋南北朝的北魏孝文帝改革。北魏孝文帝改革的主要措施。北魏孝文帝改革,俗称孝文汉化,是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行政治改革。其主要内容是汉化运动,包括推行均田制和户调制,变革官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等,故C正确。

D.北宋王安石变法实行青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法,排除D。

故选:C。

本题考查北魏孝文帝改革的相关内容,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,准确解读材料信息的能力,识记理解北魏孝文帝改革的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

28.【答案】D

【解析】A.材料无法说明当时边疆地区文教发达,排除A。

B.材料并未强调民族政权的并立,排除B。

C.材料体现不出边疆贸易活跃繁荣,排除C。

D.依据材料‘鲜卑族自称是黄帝后商、匈奴自认为是夏朝后裔,他们主动学习中原文和典章制度;汉族中也流行北方民族的短衣打扮。’可知,少数民族和汉族之间相互学习,反映了当时民族交融加强的特征。D正确。

故选:D。

本题考查了魏晋南北朝时期的民族关系。

本题考查了魏晋南北朝时期的民族关系。侧重考查学生分析材料的能力。

29.【答案】D

【解析】赵武灵王胡服骑射说明汉族学习少数民族的生活习俗;鲜卑族改用汉姓说明少数民族学习汉族;唐代胡汉乐舞交织壁画反映汉族与少数民族的交融;回族的形成是民族交融的结果。故D符合题意;图片反映的是民族交融,与君权强化、经济活跃、文学繁荣无关,排除ABC。

故选:D。

本题考查北魏孝文帝改革、唐朝和元朝的民族交融,掌握相关的基础知识。

本题考查北魏孝文帝改革、唐朝和元朝的民族交融,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道图片反映的是民族交融。

30.【答案】D

【解析】南北朝时期的祖冲之是我国古代著名的数学家和天文学家。祖冲之运用刘徽的方法,在世界上把第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位,即3.1415926和3.1415927之间。这项成果领先世界约1000年。由他撰写的《大明历》是当时最科学最进步的历法,后来由朝廷正式颁行。在天文学与数学两个领域都取得突出成就的是祖冲之,D项正确;张仲景是东汉时期的医学家,其著有《伤寒杂病论》,排除A项;贾思勰是北朝农学家,其著作是《齐民要术》,排除B项;王羲之是东晋时期的书法家,其代表作是《兰亭集序》,排除C项。

故选:D。

本题主要考查祖冲之的相关史实,“天文学与数学”是解答本题的关键。

本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记祖冲之的成就的相关史实。

31.【答案】B

【解析】A.官渡之战是发生在东汉末年,是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。建安五年(公元200年),曹操军与袁绍军相持于官渡(今河南中牟东北),在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。排除A。

B.赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场。赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例。此战为而后三国鼎立奠定了基础。故B正确。

C.淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县的东南方)的一场战争,排除C。

D.长平之战是秦国名将白起率军在赵国的长平(今山西省晋城高平市西北)一带同赵国的军队发生的战争。赵军最终战败,秦军获胜进占长平,并且坑杀赵国40万降兵。排除D。

故选:B。

本题考查赤壁之战的相关内容,掌握基础知识。

本题考查学生调动运用所学知识,准确识记赤壁之战的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

32.【答案】C

【解析】据并结合所学可知,魏晋南北朝时期的民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。故C符合题意;统一多民族国家的建立是秦朝,排除A;彻底消除了民族之间的隔阂不符合史实,排除B;经济重心南移开始于唐朝中期,排除D。

故选:C。

本题考查北方民族大交融,掌握相关的基础知识。

本题考查北方民族大交融,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道魏晋南北朝时期的民族交融奠定了隋唐繁荣与发展的基础。

33.【答案】B

【解析】A.早期国家与社会变革是夏商周时代特征,排除A。

B.题干反映了三国两晋南北朝时期政权更迭,对应的主题是政权分立与民族交融,三国两晋南北朝时期政权分立出现了魏蜀吴,西晋,东晋,南北朝等割据分裂政权,这期间还出现了北方民族大融合的高潮,政权分立,民族交融是当时的突出特点,B符合题意。

C.繁荣与开放的时代是隋唐时代特征,排除C。

D.统一多民族国家的巩固与发展是明清时代特征,排除D。

故选:B。

本题考查三国时期的时代特征,识记三国两晋南北朝时期政权分立与民族交融。

本题考查分析理解能力,解题关键是熟记三国时期的时代特征是政权分立与民族交融。

34.【答案】B

【解析】据题干“行书……书写流畅,不像草书那样难认,也不像楷书那样端庄”并结合图片可知,行书的特征之一是简练明快,势巧形密。故B符合题意;字形方扁,严实厚重是隶书的特点,排除A;纵意奔放,张扬跳跃是草书的特点,排除C;棱角分明,骨力遒劲是楷书的特点,排除D。

故选:B。

本题考查魏晋南北朝的书法,掌握相关的基础知识。

本题考查魏晋南北朝的书法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道行书的特征之一是简练明快,势巧形密。

35.【答案】D

【解析】北魏贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,这部农业科学技术著作,突显了中国古代科学家以民生为本的务实精神,反映出当时农业生产技术已经达到很高的水平。北宋时期平民毕昇发明活字印刷术,用活字排版印刷,这种方法既经济,又省时,活字印刷术大大促进了文化传播,对人类文明的发展产生了重大的影响。明朝著名科学家宋应星所著的《天工开物》,是一部科技巨著。《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。这部书后来传到国外,被译成日文、法文、德文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。故列图片推断这一展区的主题是中国古代的科技成就,D符合题意;活字印刷术与能源无关,排除A;题干图片反映的是科技成就,与文学成就不符,排除B;题干图片无法体现四通八达的交通,排除C。

故选:D。

本题主要考查了中国古代的科技成就,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记中国古代的科技成就。

36.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好的统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平城迁到了洛阳,实施一系列汉化措施,进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。北魏孝文帝改革,促进了民族交融,为中华民族的发展注入了新的动力,丰富了中华民族的物质文明和精神文化,为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础,D项正确;建立郡县制,是秦朝在地方上实行的制度,与题干内容“北魏孝文帝改革”不符,排除A项;实行“和亲”是指中原王朝统治者与外族或者外国出于各种目的而达成的一种政治联姻,与题干内容“北魏孝文帝改革”不符,排除B项;在边疆设置的都护府,与题干内容“北魏孝文帝改革”不符,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了北魏孝文帝改革以及影响,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记北魏孝文帝改革以及影响。

37.【答案】B

【解析】A.官渡之战是东汉末年三大战役之一,也是中国历史上著名的以弱胜强的战役之一。建安五年(公元200年),曹操军与袁绍军相持于官渡,在此展开战略决战。曹操奇袭袁军在乌巢的粮仓(今河南封丘西),继而击溃袁军主力。此战奠定了曹操统一中国北方的基础。排除A。

B.据材料“草船借箭”“苦肉计”“借东风”及所学可知,描述的是赤壁之战的历史信息,结合所学可知,赤壁之战是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期三大战役中最为著名的一场,也是继阖闾破楚之后的又一次在长江流域进行的大规模江河作战。故B正确。

C.淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水(今安徽省寿县的东南方)的一场战争。排除C。

D.桂陵之战是历史上一次著名截击战,是发生在河南长垣西北。公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻邯郸,国内空虚,于是率军围攻魏都大梁,使魏将庞涓赶回应战。孙膑却在桂陵伏袭,打败魏军,并生擒庞涓。孙膑在此战中避实击虚、攻其必救,创造了“围魏救赵”战法,成为两千多年来军事上诱敌就范的常用手段。排除D。

故选:B。

本题考查赤壁之战的相关内容,准确掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记赤壁之战的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

38.【答案】D

【解析】北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等;这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。故D符合题意;题干材料反映的是用汉语,不是改汉姓、穿汉服、通汉婚,排除ABC。

故选:D。

本题考查北魏孝文帝改革,掌握相关的基础知识。

本题考查北魏孝文帝改革,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映的是用汉语。

39.【答案】C

【解析】“幽、冀、青、并、兖五州及徐州之淮北(均位于我国北方)流人相帅(率)过江淮”反映了北方人口南迁;“江南之为国盛矣……一岁或稔,则数郡忘饥”说明江南地区得到开发。故C符合题意;题干材料没涉及政权建设、技术发明、文化交流,排除ABD。

故选:C。

本题考查人口南迁和江南地区的开发,掌握相关的基础知识。

本题考查人口南迁和江南地区的开发,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料反映的是人口迁徙与区域开发。

40.【答案】A

【解析】据题干“魏碑书体……带有汉隶笔法,融温文尔雅与粗犷彪悍于一体,结体方严,笔画沉着,变化多端,美不胜收”并结合所学可知,北魏统治者崇尚汉族文化,重视书法艺术,流传下来的碑刻书体,苍劲厚重,粗犷雄浑。这表明魏碑艺术是我国北方民族交融的时代结晶。故A符合题意;东汉以后,书法已经成为专门供人们欣赏的艺术了。排除B;被称誉“飘若浮云,矫若惊龙”的是王羲之的书法,排除C;锺繇和胡昭是曹魏时的书法名家。排除D。

故选:A。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,掌握相关的基础知识。

本题考查魏晋南北朝的书法艺术,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料表明魏碑艺术是我国北方民族交融的时代结晶。

41.【答案】C

【解析】据题干“图中孝文帝及其随从的衣冠器物均有明显的汉族风格”并结合所学知识可知,这一衣冠风格出现的主要原因是北魏孝文帝改革中改穿汉服等汉化措施,这促进了民族的交融,C项正确;这一衣冠风格不能佐证经济的发展,排除A项;这一衣冠风格看不出艺术高超,排除B项;这一衣冠风格不能佐证军力强盛,排除D项。

故选:C。

本题主要考查北魏孝文帝时期的民族交融的相关史实,识读题干图文是解答本题的关键。

本题主要考查学生读图识图的能力和准确识记历史知识的能力。理解并识记北魏孝文帝改革的相关史实。

42.【答案】D

【解析】A都改变社会生产关系,商鞅变法和北魏孝文帝改革都是封建性质的改革,没有改变社会生产关系,故A错误。B都为全国统一奠定基础,商鞅变法为秦统一奠定基础,而北魏孝文帝改革是汉化改革,改革是北魏已经统一了北方,故B错误。C都促进北方民族大融合,是北魏孝文帝改革影响不是商鞅变法,故C错误。D都加速封建化进程,商鞅变法推动奴隶社会向封建社会过渡,北魏孝文帝汉化改革加速了北方民族封建化进程,故D正确。

故选:D。

本题主要考查商鞅变法和北魏孝文帝改革的共同作用。

主要考查学生分析归纳问题的能力。

43.【答案】【小题1】魏,刘备,建业

【小题2】赤壁之战

【小题3】夷洲

【解析】(1)220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。次年,孙权称吴王。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。故图中A是魏国,蜀国的建立者是刘备,吴国都城是建业。

(2)图中B处发生的战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础,该战役是赤壁之战。在赤壁之战中,孙刘联军以少胜多,大败曹操。

(3)图中吴国在230年派将军卫温率领万人船队到达夷洲,即今中国台湾。

故答案为:

(1)魏;刘备;建业。

(2)赤壁之战。

(3)夷洲。

本题考查赤壁之战、三国鼎立、三国时期地区经济的发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记赤壁之战、三国鼎立、三国时期地区经济的发展等相关史实。

44.【答案】【小题1】名称:北魏孝文帝改革;意义:促进了北方少数民族与中原汉族的交融;增强了各民族之间的文化交流;促进了少数民族封建化的进程。

【小题2】开明的民族政策。事件:文成公主入藏。

【小题3】民族区域自治制度。名称:内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区、广西壮族自治区。

【小题4】认识:中华民族共同体意识是维护国家统一的思想基础。中华民族共同体意识是促进民族团结的必要条件。铸牢中华民族共同体意识是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

【解析】本题考查孝文帝改革的相关内容,唐朝时期的民族政策,民族区域自治制度的相关内容,准确解读材料信息。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记孝文帝改革的相关内容,识记唐朝时期的民族政策,识记民族区域自治制度的相关内容,有助于培养学生的历史解释和家国情怀素养。

45.【答案】【小题1】祖冲之

【小题2】兰亭集序

【小题3】

【解析】(1)根据图片以及文字“他治学严谨,运用前朝刘徽的割圆术,精确圆周率到小数点后第七位,领先了世界近千年”可知,材料一中科学家是南朝数学家祖冲之。祖冲之是南朝的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,祖冲之设计制造指南车,运用刘徽的方法,在世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后第七位,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近1000年。祖冲之还对历法进行精细的观测和推算,他所测算的一年时间,与现代天文科学测算的结果相比较,只差50秒。他创制出当时最先进的历法《大明历》,后来由朝廷正式颁布。根据图片以及“王羲之刻苦学习,继承各种书体的优点,创作出这幅被称为‘天下第一行书’的作品。”可知,材料一的书法作品是王羲之的《兰亭集序》。

(2)根据材料二“正因时局的动荡,中原地区的民族,向南迁移。江南之地,汉时火耕水耨,而无积聚;东晋南朝时,鱼盐杞梓之利,充仞八方,布帛之饶,覆衣天下……莫不有中原民族的足迹,有利于增进当地的文化。”可知,江南地区经济发生的变化是汉朝时,生产方式落后,生活贫穷;东晋南朝时,农业、手工业得到发展,生活富足;江南地区得到开发,经济迅速发展,为日后中国古代经济重心南移奠定基础。

(3)综合材料可知,魏晋南北朝时期各族人民继续传承和发展中华文明表现在祖冲之等科学家在前人基础上,不断探索,促进科技持续发展;王羲之等文化大师吸收前人经验,不懈追求,推动文化持久发展;北民南迁给江南地区带去了大量劳动力、先进的工具和生产技术,人们辛勤劳作,促进江南地区的开发和经济发展;各民族交往、交流和交融,促进经济、科技文化的发展,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化。

故答案为:

(1)祖冲之;兰亭集序。

(2)汉朝时,生产方式落后,生活贫穷;东晋南朝时,农业、手工业得到发展,生活富足;江南地区得到开发,经济迅速发展,为日后中国古代经济重心南移奠定基础。

(3)祖冲之等科学家在前人基础上,不断探索,促进科技持续发展;王羲之等文化大师吸收前人经验,不懈追求,推动文化持久发展;北民南迁给江南地区带去了大量劳动力、先进的工具和生产技术,人们辛勤劳作,促进江南地区的开发和经济发展;各民族交往、交流和交融,促进经济、科技文化的发展,进一步丰富中华民族的物质文化和精神文化。

本题以二则文字、图片材料为背景依托,主要考查了祖冲之的主要成就、王羲之与《兰亭集序》、江南地区经济发生的变化、魏晋南北朝时期各族人民继续传承和发展中华文明的表现等知识,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记祖冲之的主要成就、王羲之与《兰亭集序》、江南地区经济发生的变化、魏晋南北朝时期各族人民继续传承和发展中华文明的表现等知识。

46.【答案】【小题1】秦朝。元朝、清朝。

【小题2】北魏孝文帝改革。措施:迁都洛阳;改汉姓;穿汉服;说汉语;联汉姻等。(答对两点即可)方式:册封;和亲;设管理机构;会盟;边境贸易等。

【小题3】郑成功。抗日战争。

【小题4】认识:民族交融和国家统一是历史发展的主流;民族交往、交流、交融有利于国家统一发展;国家统一又促进了民族交往、交流、交融。

【解析】本题考查秦朝的相关内容,元朝的相关内容,清朝的相关内容,孝文帝改革的相关内容,郑成功收复台湾的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确识记秦朝的相关内容,识记元朝的相关内容,识记清朝的相关内容,识记孝文帝改革的相关内容,识记郑成功收复台湾的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

47.【答案】【小题1】①原因:随着新航路开辟,新的大陆美洲被发现,为欧洲人口的流动提供了新的目的地;为抢夺殖民地和人口,资本主义国家开始疯狂地进行殖民扩张和殖民掠夺;②原因:欧洲殖民者通过贩卖黑奴的方式获取美洲的财富。

【小题2】观点:一战后欧洲疆界领土的巨变。阐释:由于帝国主义国家政治经济发展的不平衡性,导致矛盾重重,最终形成了三国同盟和三国协约两大对立军事集团,1914年最终第一次世界大战爆发。经过两大军事集团的较量,最终协约国集团取得了战争的胜利,但一战却使欧洲疆界领土的出现了巨大变化。一战引发俄国二月革命和十月革命,并先后推翻沙皇专制政府和资产阶级临时政府;1922年,按照自愿的原则,俄罗斯、白俄罗斯等组成苏维埃社会主义共和同联盟,简称苏联,俄罗斯国名由俄国变为了苏联。“一战”后,《凡尔赛和约》重划德国疆界,德国丧失大片领土,阿尔萨斯和洛林交还法国;部分领土划归波兰等国,使德国疆域变小,且领土被一分为二。“一战”导致德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国战败,削弱和分裂,由此产生了许多新兴的民族国家。

总之,一战后欧洲疆界领土发生巨变,大国关系进入了一个新阶段。

【解析】本题考查16至18世纪世界人口迁移的主要原因,第一次世界大战的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记理解16至18世纪世界人口迁移的主要原因,识记理解第一次世界大战的相关内容,有助于培养学生的时空观念和历史解释素养。

48.【答案】【小题1】北魏孝文帝改革。推动了北方民族大融合,加速了北魏的封建化进程,增强了北魏的实力。

【小题2】唐太宗李世民。开明的民族政策。

【小题3】宣政院。

【小题4】伊犁将军。

【小题5】民族区域自治制度。

【解析】本题考查北魏孝文帝改革的相关内容,唐朝时期的民族关系,宣政院的相关内容,伊犁将军的相关内容,民族区域自治制度的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记北魏孝文帝改革的相关内容,识记唐朝时期的民族关系,识记宣政院的相关内容,识记伊犁将军的相关内容,识记民族区域自治制度的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养。

49.【答案】【小题1】②

【小题2】

【解析】(1)材料一中的图片和文字信息共同反映的历史现象是北方游牧民族内迁。根据材料“三国魏晋南北朝时期是各民族发生大规模迁徙和融合的时期。北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大规模进入中原。黄河流域汉族大批南迁,与南方各族的交往十分频繁和密切”可知,这一现象的特点是促进了民族交融,促使黄河流域汉族大批南迁。

(2)根据材料二“隋唐王朝扩大了中原与边疆的联系。宋、辽、金时期,内地和边疆的开发与交流进一步发展。元朝时期,中原和边疆地区发生了长达百年富有特色的大融合。及至明清,消除边疆地区的割据势力和抵御外侮,成为这一时期边政的主要内容”可知,隋唐至明清时期统一多民族国家得以不断发展的原因是都加强对边疆地区的管理,促进了民族交融,消除边疆地区的割据势力等。

(3)根据材料三“党的十八大以来,通过产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升等扶持政策,民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战”可知,党和国家为发展民族地区实施的扶持政策是产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升,其成效是民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战。

故答案为:

(1)②。促进了民族交融,促使黄河流域汉族大批南迁。

(2)都加强对边疆地区的管理,促进了民族交融,消除边疆地区的割据势力等。

(3)产业扶持、易地扶贫搬迁、教育提升;民族地区整体面貌发生了翻天覆地的变化,少数民族和民族地区同全国一道如期打赢脱贫攻坚战。

本题考查人口南迁和江南地区的开发、少数民族内迁、民族区域自治制度等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记人口南迁和江南地区的开发、少数民族内迁、民族区域自治制度等相关史实。

50.【答案】【小题1】异:西汉疆域比秦朝更辽阔;西汉设置西域都护管理西域地区,标志着西域正式归属中央政权。同:国家都处于统一状态;周边少数民族都有匈奴。(要求异同各至少答出一点)

【小题2】主要特点:方式多样;汉化为主;相互学习。(答出两点即可)措施:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。(答出两点即可)

【小题3】200年,曹操在官渡之战中打败袁绍,为曹操以后统一北方打下基础;208年,孙刘联军在赤壁之战中打败曹军,为三国鼎立局面的形成奠定了基础;220年,曹丕建魏,221年,刘备建汉,229年,孙权建吴,三国鼎立的局面形成。

【小题4】认识:统一符合全国各族人民的共同愿望;统一是社会生产力发展的客观要求;统一是历史发展的主流;分裂是暂时的,即使是在分裂时期也存在着明显的统一趋势;我们要坚决维护国家统一、民族团结,同任何形式的分裂行为作斗争。(答出一点即可)

【解析】本题以文字图片材料为背景依托,主要考查了秦朝与西汉疆域的异同点、魏晋南北时期朝民族交融的主要特点、北魏孝文帝的改革措施、三国鼎立局面的形成、对中国统一多民族国家的形成的认识等知识,掌握相关基础知识。

本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记秦朝与西汉疆域的异同点、魏晋南北时期朝民族交融的主要特点、北魏孝文帝的改革措施、三国鼎立局面的形成、对中国统一多民族国家的形成的认识等知识。

同课章节目录