1《社戏》教案

图片预览

文档简介

《社戏》

【教学目标】

1.默读课文,了解“社戏”这种民俗活动,感知旧时江南水乡村民的生存状态,理解当地淳朴、和睦、善良的民风民俗。

2.理清故事情节,感受作者描绘的民俗风情画卷中寄寓的社会理想,理解作者表现出来的对早年乡村生活的留恋之情。

3.体会根据需要综合运用多种表达方式的表达效果,品味富于表现力的语言,感受其中的童真童趣。

【教学重难点】

品味作品富有表现力的语言特点。

感悟作者对童年生活的留恋之情。

【教学过程】

第1课时

一、预习过关

借助“课前预习任务单”,巩固基础知识。

二、导入新课

游山西村

[宋]陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

陆游诗中的“春社”便是社戏,你对“社戏”这种民俗活动了解多少?请结合页下注释和“课前预习任务单”中的资料说一说。

今天就让我们跟随鲁迅先生的文字回到旧时的江南水乡,看一次“社戏”,赏一赏先生文字世界里的“平桥印象”。

三、梳理小说故事情节

河边钓虾

我们每天的事,伏在河沿上去钓虾。

(丰子恺先生为《社戏》画的插画)

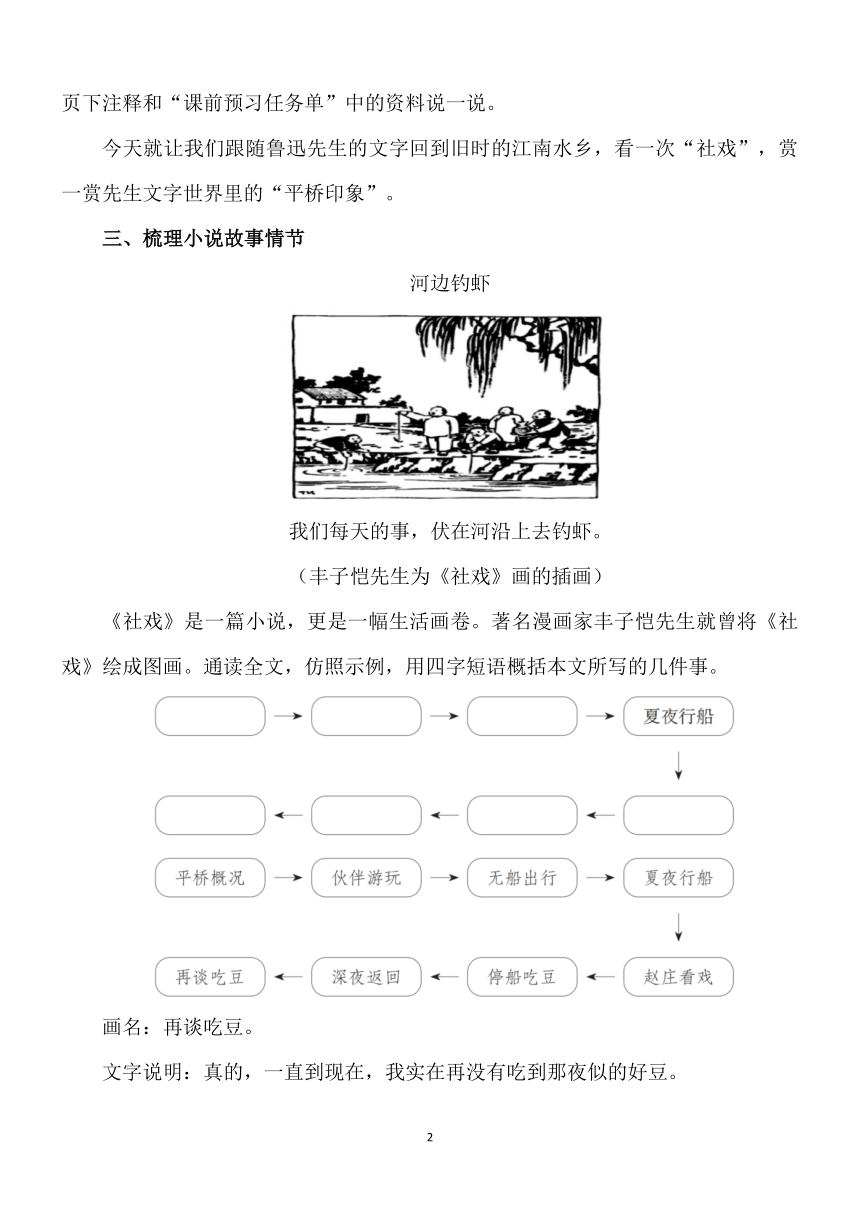

《社戏》是一篇小说,更是一幅生活画卷。著名漫画家丰子恺先生就曾将《社戏》绘成图画。通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

画名:再谈吃豆。

文字说明:真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆。

四、体会根据需要综合运用多种表达方式的效果

1.作者在叙述事件的过程中,融合了描写、抒情、议论等多种表达方式。请从课文中任选一件事做例子,具体分析它们的作用。

课文第1段“平桥概况”这一情节,先讲述“母亲归省缘由”,再介绍“我”的外祖母的家乡平桥村的情况,然后直接进行议论:“但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念‘秩秩斯干幽幽南山’了。”叙述、描写相融合,文段末抒发议论。

其中“乐土”二字直接表达了“我”对平桥村的热爱和怀念,以及对自己在城里读书生活的厌倦之情。

2.请同学们运用上述赏析方法,自主选择文中的语段,从根据需要综合运用多种表达方式的角度分析表达效果。

小结:多数文章都会综合运用多种表达方式,而用得是否得宜,关键不在“综合”,也不在“多种”,而在“根据需要”。根据需要使用,才能充分发挥不同表达方式各自的作用,使之为作者更顺畅地表情达意服务。今后阅读文章时,我们又多了一个鉴赏角度——是否按需要综合使用多种表达方式。

五、“好戏”与“好豆”之辨

班内同学在学习过程中产生了如下分歧,你支持哪种观点?请说说理由。

A:那夜的“社戏”一点儿也不好看,“豆”也很普通,并不能使“我”感到快乐。

B:那夜的“戏”本身并不吸引人,豆也很普通。“我”的快乐不在“戏”和“豆”本身,而在那份心情。

我支持B同学的观点。“我”最难忘的是平桥村的环境和乡民。这里美丽的风光、自由的空气,还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间亲密和谐的关系,与“我”同龄的水乡少年的劳动本领和办事能力,都是“我”在城镇时未曾感受过的,也是在后来的人生路上难以再遇到的。所以,普通的“豆”和并不精彩的“戏”便被蒙上了作者个人的情感色彩,时间越久,记忆中的影像和滋味就越耐人寻味,越显珍贵。

第2课时

一、导入新课

平桥村“在我是乐土”,其中更蕴含着“我”的无限的童真童趣。让我们再次走进《社戏》,感受其中的欢乐。

二、赏析语句,感受童真童趣

请根据上下文,揣摩下列语句的含义,体会“我”的心理。

1.到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

2.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

3.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

4.我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

5.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿……

我选择品析第___句,__________________________________________________

第1句是细腻的心理描写,把一个孩子非常想去看戏又不能去时的各种想象呈现在读者面前,使读者对孩子的悲伤、失落感同身受,极具表现力。

第2句中“忽而”写出孩子情绪易变的特点,“轻松”“舒展”与前面看戏不成的沮丧形成鲜明对比。“说不出的大”用夸张手法形象地表明“我”心情好得难以言说,语言精准,以夸大之形绘无形之情,极具表现力。

第3句这是孩子眼中之景,想象丰富而奇特,且富有诗意。“踊跃的铁的兽脊”化静为动,既符合孩子想象丰富、常有奇思妙想的特点,又将迫不及待之情传达得真切自然,不着痕迹。

第4句细腻的描写将孩子爱热闹又易犯困,明知无味又不甘丢弃的复杂心理刻画得淋漓尽致,且台上戏子渐渐模糊的形象在孩子迷离的睡眼中竟成了稀奇的东西,对童心的表现富有奇趣。

第5句这个半写实半想象的描写是童话里才会出现的场景,生动而富有激情地写出了“我”放飞自我的愉悦心情,是极富浪漫主义色彩的孩子的想象。

小结:《社戏》之中不仅仅是童真童趣,还寄寓着作者更深层次的情思。

三、阅读《社戏(节选)》,体悟作者情思

《社戏》之中不仅仅是乐与童真童趣,还寄寓着作者更深层次的情思。请同学们默读丛书文章《社戏(节选)》,思考:《社戏(节选)》开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历,作者通过写成年和儿童时期不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

资料链接:

我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。

——《朝花夕拾·小引》

开头部分内容要点依次为:①身在京城,本无看戏兴趣,听友人建议前往;②第一次人多嘈杂无座位,悚然离去;③第二次募捐义演依然拥挤,且主角迟迟不到,失望离去;④反思中国戏剧不宜剧场观看,更适于远观,北京看戏的挫败经历便引发了儿时在外祖母家远观社戏的回忆。

成年时城里看戏备受折磨,儿时乡间看戏永生难忘,两相对比,褒贬分明。成年的戏

是写作的由头,反衬早年“社戏”之美;戏或许不美,豆也普通,美的是看戏和偷豆都是“我”和小伙伴们共同经历的,它们承载着小伙伴们的热情无私、淳朴厚道的美好品质,承载着“我”对这段童年美好时光的留恋。鲁迅先生借“社戏”这一民俗活动传达了对故乡、对乡民、对童年美好生活的怀念。

四、课堂小结

或许每个人心中都曾经有过这样的感受,那些儿时的美味和趣事会因岁月的流逝而显得愈发珍贵,尤其是对于远走他乡的游子来说,更是月圆时的思念。当我们渐渐长大,当我们读了“我”成年后看戏的经历,就更能体会这些逝去的美好带给“我”的复杂心境,也能理解为什么读起来如此明媚快乐的文章会选自小说集《呐喊》。童年是美好的,愿我们每一位同学都能珍惜人生中点点滴滴的温情和感动。

五、布置作业

以下两项任务任选一项,写一段150字左右的片段。

1.模仿课文第11、12段月夜行船的景物描写,写一处让你印象深刻的景物。建议从视觉、听觉、嗅觉等多个方面着笔,并适当发挥想象。

2.撷取你记忆深处和小伙伴们玩耍嬉戏的快乐场景,注意通过语言或动作描写表现出小伙伴的特点。

【板书设计】

《社戏》

记叙

描写 乐土 童真童趣

抒情 怀念之情

议论 淳朴民风

根据需要综合运用多种表达方式

【教学目标】

1.默读课文,了解“社戏”这种民俗活动,感知旧时江南水乡村民的生存状态,理解当地淳朴、和睦、善良的民风民俗。

2.理清故事情节,感受作者描绘的民俗风情画卷中寄寓的社会理想,理解作者表现出来的对早年乡村生活的留恋之情。

3.体会根据需要综合运用多种表达方式的表达效果,品味富于表现力的语言,感受其中的童真童趣。

【教学重难点】

品味作品富有表现力的语言特点。

感悟作者对童年生活的留恋之情。

【教学过程】

第1课时

一、预习过关

借助“课前预习任务单”,巩固基础知识。

二、导入新课

游山西村

[宋]陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

陆游诗中的“春社”便是社戏,你对“社戏”这种民俗活动了解多少?请结合页下注释和“课前预习任务单”中的资料说一说。

今天就让我们跟随鲁迅先生的文字回到旧时的江南水乡,看一次“社戏”,赏一赏先生文字世界里的“平桥印象”。

三、梳理小说故事情节

河边钓虾

我们每天的事,伏在河沿上去钓虾。

(丰子恺先生为《社戏》画的插画)

《社戏》是一篇小说,更是一幅生活画卷。著名漫画家丰子恺先生就曾将《社戏》绘成图画。通读全文,仿照示例,用四字短语概括本文所写的几件事。

画名:再谈吃豆。

文字说明:真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆。

四、体会根据需要综合运用多种表达方式的效果

1.作者在叙述事件的过程中,融合了描写、抒情、议论等多种表达方式。请从课文中任选一件事做例子,具体分析它们的作用。

课文第1段“平桥概况”这一情节,先讲述“母亲归省缘由”,再介绍“我”的外祖母的家乡平桥村的情况,然后直接进行议论:“但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念‘秩秩斯干幽幽南山’了。”叙述、描写相融合,文段末抒发议论。

其中“乐土”二字直接表达了“我”对平桥村的热爱和怀念,以及对自己在城里读书生活的厌倦之情。

2.请同学们运用上述赏析方法,自主选择文中的语段,从根据需要综合运用多种表达方式的角度分析表达效果。

小结:多数文章都会综合运用多种表达方式,而用得是否得宜,关键不在“综合”,也不在“多种”,而在“根据需要”。根据需要使用,才能充分发挥不同表达方式各自的作用,使之为作者更顺畅地表情达意服务。今后阅读文章时,我们又多了一个鉴赏角度——是否按需要综合使用多种表达方式。

五、“好戏”与“好豆”之辨

班内同学在学习过程中产生了如下分歧,你支持哪种观点?请说说理由。

A:那夜的“社戏”一点儿也不好看,“豆”也很普通,并不能使“我”感到快乐。

B:那夜的“戏”本身并不吸引人,豆也很普通。“我”的快乐不在“戏”和“豆”本身,而在那份心情。

我支持B同学的观点。“我”最难忘的是平桥村的环境和乡民。这里美丽的风光、自由的空气,还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间亲密和谐的关系,与“我”同龄的水乡少年的劳动本领和办事能力,都是“我”在城镇时未曾感受过的,也是在后来的人生路上难以再遇到的。所以,普通的“豆”和并不精彩的“戏”便被蒙上了作者个人的情感色彩,时间越久,记忆中的影像和滋味就越耐人寻味,越显珍贵。

第2课时

一、导入新课

平桥村“在我是乐土”,其中更蕴含着“我”的无限的童真童趣。让我们再次走进《社戏》,感受其中的欢乐。

二、赏析语句,感受童真童趣

请根据上下文,揣摩下列语句的含义,体会“我”的心理。

1.到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

2.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

3.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

4.我不喝水,支撑着仍然看,也说不出见了些什么,只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了,那五官渐不明显,似乎融成一片的再没有什么高低。

5.那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿……

我选择品析第___句,__________________________________________________

第1句是细腻的心理描写,把一个孩子非常想去看戏又不能去时的各种想象呈现在读者面前,使读者对孩子的悲伤、失落感同身受,极具表现力。

第2句中“忽而”写出孩子情绪易变的特点,“轻松”“舒展”与前面看戏不成的沮丧形成鲜明对比。“说不出的大”用夸张手法形象地表明“我”心情好得难以言说,语言精准,以夸大之形绘无形之情,极具表现力。

第3句这是孩子眼中之景,想象丰富而奇特,且富有诗意。“踊跃的铁的兽脊”化静为动,既符合孩子想象丰富、常有奇思妙想的特点,又将迫不及待之情传达得真切自然,不着痕迹。

第4句细腻的描写将孩子爱热闹又易犯困,明知无味又不甘丢弃的复杂心理刻画得淋漓尽致,且台上戏子渐渐模糊的形象在孩子迷离的睡眼中竟成了稀奇的东西,对童心的表现富有奇趣。

第5句这个半写实半想象的描写是童话里才会出现的场景,生动而富有激情地写出了“我”放飞自我的愉悦心情,是极富浪漫主义色彩的孩子的想象。

小结:《社戏》之中不仅仅是童真童趣,还寄寓着作者更深层次的情思。

三、阅读《社戏(节选)》,体悟作者情思

《社戏》之中不仅仅是乐与童真童趣,还寄寓着作者更深层次的情思。请同学们默读丛书文章《社戏(节选)》,思考:《社戏(节选)》开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历,作者通过写成年和儿童时期不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

资料链接:

我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:菱角,罗汉豆,茭白,香瓜。凡这些,都是极其鲜美可口的;都曾是使我思乡的蛊惑。后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;惟独在记忆上,还有旧来的意味留存。他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。

——《朝花夕拾·小引》

开头部分内容要点依次为:①身在京城,本无看戏兴趣,听友人建议前往;②第一次人多嘈杂无座位,悚然离去;③第二次募捐义演依然拥挤,且主角迟迟不到,失望离去;④反思中国戏剧不宜剧场观看,更适于远观,北京看戏的挫败经历便引发了儿时在外祖母家远观社戏的回忆。

成年时城里看戏备受折磨,儿时乡间看戏永生难忘,两相对比,褒贬分明。成年的戏

是写作的由头,反衬早年“社戏”之美;戏或许不美,豆也普通,美的是看戏和偷豆都是“我”和小伙伴们共同经历的,它们承载着小伙伴们的热情无私、淳朴厚道的美好品质,承载着“我”对这段童年美好时光的留恋。鲁迅先生借“社戏”这一民俗活动传达了对故乡、对乡民、对童年美好生活的怀念。

四、课堂小结

或许每个人心中都曾经有过这样的感受,那些儿时的美味和趣事会因岁月的流逝而显得愈发珍贵,尤其是对于远走他乡的游子来说,更是月圆时的思念。当我们渐渐长大,当我们读了“我”成年后看戏的经历,就更能体会这些逝去的美好带给“我”的复杂心境,也能理解为什么读起来如此明媚快乐的文章会选自小说集《呐喊》。童年是美好的,愿我们每一位同学都能珍惜人生中点点滴滴的温情和感动。

五、布置作业

以下两项任务任选一项,写一段150字左右的片段。

1.模仿课文第11、12段月夜行船的景物描写,写一处让你印象深刻的景物。建议从视觉、听觉、嗅觉等多个方面着笔,并适当发挥想象。

2.撷取你记忆深处和小伙伴们玩耍嬉戏的快乐场景,注意通过语言或动作描写表现出小伙伴的特点。

【板书设计】

《社戏》

记叙

描写 乐土 童真童趣

抒情 怀念之情

议论 淳朴民风

根据需要综合运用多种表达方式

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读